BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jeruk Sebagai Tanaman Budidaya

Jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia, diintroduksi dan sudah ditumbuhkan dengan baik di Indonesia secara alami dan budidaya. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Italia (Menristek, 2002). Klasifikasi botani tanaman jeruk adalah sebagai berikut: Divisi: Spermatophyta, Sub divisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, Ordo: Rutales, Familia: Rutaceae, Genus: Citrus, Spesies: Citrus sp. Menurut Roy dan Goldschmidt (2008) genus Citrus dikelompokkan menjadi 2 subgenus yaitu genus Citrus terdiri dari 10 spesies yaitu C. medica L., C. aurantium L., C. sinensis Osbeck, C. grandis Osbeck, C. limon (L.) Burm.f, C. reticulate Blanco, C.aurantifolia Christm., C. paradise Macf., C. tachibana Tan., C. indica Tan.dan Papeda meliputi 6 spesies antara lain C. hystrix D.C., C. macroptera Mont., C. celebica Koord., C. ichangensis Swing., C. micrantha Webster, C. latipes.

Gayo, Madura, Crifta-01, Pulo Tengah, RGL, Selayar, Terigas, Wangkang, Grabag, JRM 2012, Kacang Solok, Pulung dan Cholkun), jeruk Bali, jeruk nipis, dan jeruk purut. Khusus jeruk Brastepu yang menjadi objek dalam penelitian ini, jeruk tersebut dinamakan demikian karena tumbuh, berkembang dan berproduksi tinggi di Desa Brastepu Kabupaten Karo. Pada umumnya, jeruk keprok dinamai dengan daerah sebagai tempat hidup dan pengembangannya.

Berbagai jenis jeruk khas Sumatera Utara yang pernah menjadi primadona dan tumbuh di Brastagi adalah varietas Brastepu. Masih banyak lagi varietas jeruk lokal khas Sumatera Utara yang harus didata oleh peneliti melalui identifikasi tanaman. Jeruk Brastepu memiliki cita rasa aroma harum khas jeruk keprok. Di samping itu, bentuk dan warna oranye pada kulitnya menarik konsumen, karakter tersebut disebabkan oleh faktor genetik. Berdasarkan hasil survei di lapangan, jeruk Brastepu dikenal oleh masyarakat karena berfungsi ganda, yaitu sebagai penghasil buah, dan kulit buah serta daunnya dapat digunakan sebagai bahan baku obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit terutama penyakit kulit. Sampai saat ini, penyediaan bibit untuk pemuliaan jeruk Brastepu dilakukan secara sambung atau okulasi untuk mendapatkan bibit tanaman yang memiliki kualitas sama dengan induknya. Akan tetapi, penyediaan bibit dengan cara tersebut sangat terbatas jumlahnya, sehingga pemuliaan tanaman Jeruk Brastepu mengalami kendala dan tidak memungkinkan untuk meningkatkan kuantitas produksi. Bahkan diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi kelangkaan tanaman Jeruk Brastepu. Penyebab kelangkaan jeruk Brastepu antara lain disebabkan karena banyaknya penyakit yang menyerang dan yang paling serius adalah CVPD dan lambatnya penyediaan bibit yang bebas penyakit tersebut.

yang bebas penyakit, mirip dengan induknya (true to type), subur, berdiameter batang 2-3 cm, permukaan batang halus, akar serabut banyak, akar tunggang berukuran sedang dan memiliki sertifikasi penangkaran bibit (Menristek, 2002). Bibit yang berkualitas dapat terus dikembangkan dengan pemantauan dan perawatan yang higienes dan ketersediaannya berkesinambungan.

Perbanyakan jeruk dapat dilakukan melalui cara vegetatif dan generatif. Cara perbanyakan yang efisien dan efektif secara kontinyu diteliti baik secara konvensional maupun bioteknologi. Hampir semua jeruk buah komersil diperbanyak dengan cara vegetatif yaitu dengan cara penyambungan dan yang paling umum dengan okulasi. Sedangkan perbanyakan dengan biji dilakukan hanya pada jeruk batang bawah. Perbanyakan lainnya dalam usaha untuk mengatasi kesulitan dalam penyediaan bibit jeruk Brastepu ini dilakukan secara in vitro, melalui kultur jaringan tanaman. Teknik kultur jaringan tanaman dalam penelitian ini juga bertujuan menghasilkan bibit jeruk Brastepu menjadi tanaman bebas terhadap penyakit. Bibit jeruk Brastepu yang dihasilkan berkualitas baik, seragam dan jumlah banyak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bibit jeruk bagi petani, agroindustri dan perkebunan.

Willowleaf, Temple, Murcott, dan the Nagpur Santra, dll. (3) Jeruk manis Tangeloes (C. reticulata x C. paradisi) merupakan hasil persilangan antara jeruk mandarin dan grapefruit. Jenis jeruk ini juga memiliki kulit buah yang halus dan mudah dikupas. Beberapa jenis kultivar jeruk tangeloes yang dikenal adalah Orlando dan Minneola. (4) Jeruk Pummelo atau Shaddock (C. grandis {L.} Osb.), jeruk yang lebih populer di Asia Tenggara. Jeruk ini memiliki daging buah putih dan merah muda. (5) Jeruk Grapefruit (C. paradisi Macf.) adalah hasil hibrida dari pummelo dan jeruk manis yang sangat baik tumbuh di daerah tropis, dan termasuk jenis jeruk yang paling banyak ditanam di berbagai negara. Grapefruit ada yang berbiji, warna buah putih, merah dan merah muda, dan pada umumnya yang berwarna merah dan merah muda tidak berbiji. Beberapa jenis varietas jeruk ini adalah Rio Red, Star Ruby, and Flame, dikenal sebagai jeruk Florida, Texas, California, dan Israel. (6) Jeruk Limau (C.aurantifolia L.) adalah tergolong sebagai jeruk asam dengan kultivar limau Meksiko dan tahiti. (7) Jeruk Lemons (C. limon Burmf.) adalah jeruk yang sangat banyak tumbuh di daerah subtropik dengan kultivar Lisbon dan Eureka.

Jeruk C. nobilis Lour. yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kelompok jeruk mandarin, lebih tepat king mandarin. Pengelompokan jeruk bervariasi tergantung pada Author(s). Sebagai contoh, Jeruk mandarin, menurut Hodgson dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu (1) Satsuma, C. Unshiu, (2) Mandarin Mediterranea, C. Deliciosa, (3) King mandarins, C. nobilis Loureiro, (4) Common mandarins, C. Reticulata, dan (5) Mandarin berbuah kecil.

2.1.1. Morfologi Buah Jeruk

Aurentioidae dari family Rutacae. Biasanya bentuk daun kelopak bunga (calyx) berlobi 5, yang masih dapat dilihat pada pangkal buah jeruk. Pada umumnya tangkai buah kecil dan bagian berwarna hijau kelopak disisakan pada waktu buah dipetik karena buah seperti itu lebih dikehendaki oleh konsumen. Ukuran buah jeruk bervariasi tergantung jenis dan kesuburan pohon. Buah jeruk kumquats (Forlunella spp.) umumnya berdiameter sekitar 2,25 cm dan Buah jeruk pummelo (C. grandis) berdiameter mencapai 20 cm.

Bentuk buah juga bervariasi, misalnya: oblate pada grapefruit, mandarin, dan tangerine; globose sampai oval (spherical atau mendekati) pada jeruk manis; oblong pada lemon (C. limon), (C. medica); dan spherical pada in limau (C. aurantifolia). Kulit buah adalah bagian buah yang kehilangan airnya (mengering), dan mudah rusak (fragile) bila dilipat atau diremas. Daging buah umumnya terdiri atas 8–16 segmen, dan beberapa jenis seperti Grapefruits dan pummelos memiliki 17 atau 18 segmen. Biji bervariasi dalam jumlah, mulai dari tidak berbiji pada beberapa kultivar sampai banyak ≥ 30, dan beberapa mempunyai jumlah biji sedang, 10-30. Sebagai contoh, jeruk Tahiti (C. latifolia) dan jeruk navel dapat dinyatakan tidak berbiji, sementara jeruk grapefruit dan pummelo memiliki sebanyak 40–50 biji. Ukuran dan bentuk biji juga bervariasi, tergantung pada jenis varietas jeruk.

segmen 10 - 17, aksis besar dan berongga, flavedo berwarna oranye sampai kemerahan, lembut, dan berair (juicy), bau sedang sampai menyengat, tanpa biji atau berbiji sedikit 3 - 7 biji per buah, biji kecil dan memanjang. keriput dan gemuk padat; matang di awal atau akhir musim.

Pada umumnya, jeruk keprok mudah rusak dan menurun kualitasnya bila tidak dipetik saat bagian dalam buah sudah matang. Buah yang bentuknya bulat (oblong) dan pyriform harus dibuang karena bentuk buah seperti itu bukan true to type dan dapat merusak kesan kurang baik terhadap buah hasil panen secara keseluruhan. Buah yang berukuran sedang atau medium lebih diutamakan, buah yang terlalu besar biasanya lembek dan banyak kosong bagian dalamnya (puffiness). Buah puffiness dan terlalu matang menjadi kurang berkualitas.

Pasar jeruk di negara-negara Timur lebih menyukai buah keprok besar. Buah dengan tonjolan kecil lebih disukai untuk keperluan ekspor karena dapat mengurangi kerusakan saat pengiriman. Pada umumnya, konsumen menyukai warna kuning oranye sampai oranye tua, walaupun buah agak kehijauan masih dapat diterima. Buah harus banyak airnya. Aroma keprok menentukan lamanya penyimpanan dan cara penanganan saat transportasi. Banyak konsumer terutama suku Indian yang tidak menghendaki jeruk keprok yang terlalu asam. Sementara itu jika rasa asam pada jeruk ini dihilangkan, maka tidak ada lagi rasa khas jeruk keprok. Jeruk tanpa biji dan agak asam lebih disukai pasar di Eropa. Jeruk Clementine dan Satsuma awalnya adalah tanpa biji tetapi Satsuma yang dibudidayakan di Amerika sudah banyak yang menghasilkan biji. Klon tanpa biji keprok Nagpur sekarang sedang dikembangkan khususnya di India.

2.1.2. Jeruk Lokal Sumatera Utara

varietas jeruk Brastepu meliputi pembentukan kalus embriogenik dari eksplan pucuk (Nurwahyuni, 2000), perbanyakan tanaman jeruk Brastepu secara kultur jaringan (Nurwahyuni, 2001), teknik kultur jaringan daun jeruk Brastepu untuk mikropropagasi (Nurwahyuni, 2002), dan uji ketahanan kultur jeruk Brastepu terhadap salinitas menuju bibit unggul (Nurwahyuni, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zat pengatur tumbuh dalam meregenerasi kalus mempengaruhi kualitas kalus (Nurwahyuni, 2000). Media yang diperkaya dengan 2,4-D memacu pertumbuhan kalus, sedangkan yang diperkaya dengan NAA, ZI dan KI atau kombinasi IAA, BA dan KI hanya mampu menumbuhkan kalus akan tetapi kalus tidak dapat berkembang. Media yang diperkaya dengan 2,4-D dan KI sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kalus jeruk. Perkembangan kultur untuk beberapa kondisi perlakuan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik (Nurwahyuni, 2001). Dua tipe pertumbuhan untuk eksplan, yaitu perbesaran eksplan, yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sel dan pembesaran sel yang menyebabkan eksplan bertambah luas permukaannya. Pembentukan planlet terjadi melalui regenerasi tidak langsung, yaitu melalui pembentukan kalus terlebih dahulu. Regenerasi menjadi planlet dapat terjadi pada media kultur tanpa harus terlebih dahulu dipindahkan ke media MS0. Kalus yang beregenerasi menunjukkan terjadinya diferensiasi sel cukup baik, yaitu sangat jelas terlihat terbentuknya daun, batang dan akar (Nurwahyuni, 2002).

hasil penelitian pendahuluan yang sudah berhasil dilakukan sebagaimana diringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik in vitro dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman jeruk Brastepu dan sekaligus untuk memperbaiki kualitas tanaman menuju bibit unggul. Penelitian ini merupakan lanjutan yang dilakukan untuk melengkapi hasil penelitian pendahuluan sampai dihasilkan tanaman jeruk Brastepu berkualitas baik dalam jumlah besar dan seragam melalui kultur jaringan tanaman untuk memenuhi kebutuhan bibit jeruk bagi petani, agroindustri dan perkebunan nasional.

Brastepu (Fhitung 0,35 > Ftabel 2,12), taraf signifikansi 0,05. Planlet dapat berkembang menjadi tanaman di dalam media kultur dengan tinggi bervariasi, tertinggi pada kelompok Z3 kombinasi 1 mg/L 2,4 D dan BAP, rataan tinggi tanaman 2,30 cm.

Zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam media tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas jeruk Brastepu (Fhitung 0,40 > Ftabel 2,12), taraf signifikansi 0,05. Regenerasi jeruk Brastepu berhasil dilakukan dengan memindahkan kalus embriogenik dari media inisiasi ke media MS0 untuk membentuk planlet. Diferensiasi sel terjadi dengan pembentukan daun, batang dan akar. Aklimatisasi jeruk berhasil dilakukan. Bibit jeruk beradaptasi dengan baik di dalam tanah di rumah kaca, pertumbuhan bibit normal, pertambahan daun dan tinggi tanaman setelah aklimatisasi 2 bulan. Uji resistensi tanaman jeruk Brastepu terhadap fungi (Trichothesium sp.) hasil isolasi dan biakan murni dari tanaman sakit di lapang pada kultur tingkat penumbuhan kalus telah dilakukan tetapi data tentang pengaruh isolat dalam uji ketahanan terhadap fungi masih belum dapat disajikan. Pengaruh pemberian ekstrak miselium fungi terhadap pertumbuhan tanaman jeruk Brastepu pada saat diaklimatisasi diketahui bahwa tanaman yang diberi 25 ppm ekstrak miselium fungi dapat bertumbuh dengan baik tanpa ada gejala penyakit daun, penambahan konsentrasi fungi pada 50 ppm ekstrak miselium terlihat 50% tanaman mengalami nekrosis dan yang lain dapat bertahan hidup, akan tetapi pada penambahan 75 ppm ekstrak miselium fungi terlihat tanaman hampir semua mengalami nekrosis dan daun menjadi mati.

terdiri atas persiapan bahan tanaman, penyediaan media kultur, sterilisasi eksplan dan penanaman eksplan, regenerasi, aklimatisasi tanaman, isolasi fungi dan uji ketahanan tanaman terhadap fungi. Penelitian meliputi beberapa aspek seperti: (1) menggunakan teknik in vitro untuk memperbaiki kualitas tanaman jeruk Brastepu sampai terbentuk bibit unggul, yaitu tanaman dengan tingkat produksi buah tinggi, tahan terhadap berbagai hama penyakit, dan dapat beradaptasi dan berkembang dengan baik pada berbagai iklim di Indonesia, (2) mendapatkan teknik regenerasi yang efektif untuk perbanyakan jeruk Brastepu; (3) mempelajari respon karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kalus embriogenik dalam berbagai perlakuan pemberian zat tumbuh dan rekayasa terhadap jeruk Brastepu; (4) mendapatkan kondisi optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan jeruk Brastagi berkualitas baik dalam upaya pembudidayaan tanaman di rumah kaca dan di lapangan; (5) meningkatkan dan menguji ketahanan jeruk Brastepu terhadap hama panyakit, perubahan iklim, dan curah hujan; dan (6) Memproduksi bibit jeruk Brastepu berkualitas baik secara masal melalui kultur jaringan tanaman untuk keperluan kebutuhan bibit jeruk di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

terhadap pertumbuhan kalus jeruk Brastepu (Fhitung 2,72 > Ftabel 2,12), taraf signifikansi 0,05. Persentase keberhasilan pertumbuhan eksplan untuk tumbuh cukup tinggi dan bervariasi. Perkembangan kultur menjadi planlet pada jeruk Brastepu tertinggi pada kelompok Z5 menggunakan 2 mg/L KI, rataan jumlah planlet 4 buah. ZPT yang ditambahkan ke dalam media tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet jeruk Brastepu (Fhitung 0,35 > Ftabel 2,12), taraf signifikansi 0,05. Planlet dapat berkembang menjadi tanaman di dalam media kultur dengan tinggi bervariasi, tertinggi pada kelompok Z3 kombinasi 1 mg/L 2,4 D dan BAP, rataan tinggi tanaman 2,30 cm. ZPT yang ditambahkan ke dalam media tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas jeruk Brastepu (Fhitung 0,40 > Ftabel 2,12), taraf signifikansi 0,05.

Regenerasi jeruk Brastepu berhasil dilakukan. Diferensiasi sel terjadi dengan pembentukan daun, batang dan akar. Aklimatisasi jeruk Brastepu di lapangan berhasil dilakukan. Bibit jeruk beradaptasi dengan baik di dalam tanah di rumah kaca dan lapangan, pertumbuhan bibit normal, pertambahan jumlah daun, tinggi tanaman dan diameter batang meningkat sesuai dengan lama aklimatisasi. Aklimatisasi tanaman di lapangan terbuka dengan variasi wilayah (Pancur Batu dan Kabanjahe) menunjukkan penyesuaian yang cukup baik. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman di lapangan disertai adaptasi tanaman terhadap pemberian variasi jenis pupuk nyata menambah jumlah daun, tinggi batang, diameter batang, dan luas permukaan daun.

diperoleh jeruk asam berumur 7 bulan sangat baik sebagai batang bawah. Keberhasilan tanaman induk batang bawah menyatu dengan mata tempel sangat dipengaruhi oleh umur pohon jeruk sumber mata tempel dan lama penyimpanan mata tempel. Kondisi optimum pertumbuhan dan perkembangan jeruk Brastepu hasil okulasi diperoleh menggunakan pohon jeruk sumber mata tempel dari tanaman sehat yang relatif muda, dan okulasi efektif bila dilakukan langsung pada hari pada saat pengambilan mata tempel karena menghasilkan bibit dengan tunas terpanjang, jumlah daun terbanyak, jumlah cabang terbanyak dan persentase tanaman yang hidup paling tinggi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa teknik okulasi untuk penyediaan bibit jeruk Brastepu sebagai langkah awal biokonservasi dari pohon yang masih hidup telah berhasil dilakukan untuk digunakan sebagai sumber bibit mengatasi kelangkaan jeruk lokal di Sumatera Utara (Nurwahyuni dan Sinaga, 2014).

Teknik in vitro jeruk Brastepu sebagai strategi biokonservasi mengatasi

kepunahan jeruk lokal sumatera utara juga sudah dilakukan (Nurwahyuni dan Rahayu,

2013). Penelitian bertujuan untuk menggunakan teknik in vitro perbanyakan bibit jeruk

Brastepu bebas penyakit CVPD sebagai sumber bibit. Bibit digunakan untuk mengatasi

kelangkaan dan biokonservasi jeruk keprok lokal Sumatera Utara agar kekayaan plasma

nuftah tanaman jeruk Indonesia tidak berkurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertumbuhan kultur in vitro dipengaruhi oleh pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT)

auksin NAA, sitokinin, dengan suplemen ekstrak malt, glutamin, dan air kelapa. Teknik

regenerasi yang efektif untuk perbanyakan tanaman jeruk Brastepu bebas penyakit

CVPD dalam skala laboratorium juga dipelajari sebagai dasar untuk pertumbuhan dan

perkembangan bibit jeruk yang dihasilkan melalui teknik in vitro. Kalus yang dikultur

selama 4 bulan menunjukkan hasil RAPD dengan tingkat kesamaan 100% (Nurwahyuni

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa teknik kultur jaringan tanaman dapat dilakukan untuk perbaikan kualitas tanaman dan perbanyakan bibit tanaman jeruk Brastepu menuju bibit unggul (Nurwahyuni, 2000; 2001; 2002; Nurwahyuni, 2003). Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah yang sudah ditelusuri melalui studi pustaka, maka penelitian berhasil sesuai dengan target yang direncanakan. Pengalaman dalam perbanyakan bibit tanaman melalui kultur jaringan tanaman untuk berbagai jenis tanaman seperti Dioscorea (Nurwahyuni dan Tjondronegoro, 1994), anggrek (Nurwahyuni, et al., 1996), kedelai (Ratnadewi, et al., 1996), kopi (Nurwahyuni, 1999; Nurwahyuni, 2001), dan kemenyan (Nurwahyuni, 2002) dapat dijadikan acuan untuk lebih mengarahkan penelitian pada jeruk yang diteliti ini.

2.2. Penyakit Pada Jeruk

Jeruk termasuk tanaman yang sangat potensil di berbagai negara tropis dan sub tropis karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan sebagai sumber utama vitamin C. Akan tetapi berbagai jenis penyakit berupa virus, jamur dan bakteri dapat mengurangi produksi jeruk, bahkan di beberapa daerah dapat mengalami kerusakan total karena serangan penyakit. Pengetahuan terhadap berbagai jenis penyakit jeruk dapat menolong petani jeruk untuk mengatasi penyakit. Untuk beberapa jenis penyakit, gejala penyakit dapat terlihat secara jelas karena simptom jelas dapat diamati secara visual atau dengan lup. Akan tetapi, pada beberapa jenis penyakit yang lain sulit untuk melihatnya, bahkan diketahui bahwa gejala penyakit itu diketahui setelah tanaman sudah dalam keadaan kronis (severe).

dan virus (Albiach-Marti, et al., 2000; Mawassi, et al., 2000; Satyanarayana, et al., 2001; Marroquin, et al., 2004). Penyakit bakteri CVPD menjadi perhatian dalam penelitian ini. Studi terhadap ketahanan tanaman terhadap penyakit lainnya telah dimulai dari tingkat kalus sampai planlet menuju tanaman berkualitas baik (Grosser and Chandler, 2000). Berbagai jenis penyakit yang sering menyerang jeruk manis diringkas berikut ini seperti:

(1) Penyakit Tristeza (Tristeza disease). Penyakit tristeza disebabkan oleh virus, yaitu Citrus Tristeza Virus (CTV). Penyakit CTV ini tergolong sangat serius dan paling mematikan tanaman jeruk, dan telah menyerang segala jenis jeruk di berbagai belahan dunia. Serangan penyakit ini tergantung pada sumber vektor, strain virus, dan temperatur untuk inkubasi. Penyakit CTV pertama ditemukan di Cina, dan setelah itu menyebar ke Jepang, Filipina, India, Australia, dan Afrika Selatan. Vektor untuk CTV adalah Toxoptera citricida, dan T. gossypii. T. citricida yang ditularkan melalui kulit buah dan batang pohon. Alat untuk mendeteksi tristeza adalah DTBIA (Direct Tissue Blot Immunoassay). Spesies yang diserang adalah jeruk manis, jeruk nipis, jeruk besar dan jeruk batang bawah misalnya jeruk Japanese citroen, dengan gejala lekuk batang, daun kaku, pemucatan vena daun, pertumbuhan terhambat,

(3) Penyakit Citrus impietratura. Penyakit jeruk impietratura pertama ditemukan di Palestina oleh Reichert and Hellinger (1930). Gejala penyakit ini adalah buah jeruk mengecil dan menunjukkan kantung getah kecil pada ujung buah dan buah tetap berwarna hijau walaupun sudah tua (matang).

(4) Penyakit Citrus satsuma dwarf. Penyakit satsuma dwarf disebabkan oleh virus pertama kali ditemukan di Jepang. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa jenis virus seperti satsuma dwarf virus (SDV), navel infectious mottle virus (NIMV), citrus mosaic virus (CiMV) dan natsudaidai dwarf virus (NDV). Daun tanaman yang terinfeksi berbentuk sendok atau sampan dan buah meruncing, kemungkinan disebabkan oleh virus SDV.

(5) Penyakit Citrus Vein Enation/woody gall (CVEV). Jenis penyakit ini ditemukan pertama sekali oleh Wallace and Drake (1953) di California dan meluas ke Afrika selatan, Australia, Turki, Peru, Spanyol, Brazil, Jepang dan Cina (Chen, et al., 1992). Penyakit CVEV disebabkan oleh virus Citrus Vein Enation dan ditransmisikan beberapa vector seperti Toxoptera citricida, Myzus persicae, Aphis gossypii, Cuscuta sublinclusa. Tanda-tanda penyakit ini ditunjukkan dengan pembengkakan batang bawah yang biasa disebut sebagai penyakit kaki gajah. Jenis jeruk yang diserang adalah jeruk nipis, manis, siem, jeruk purut (Rough lemon) dan jeruk asam (Sour Orange), dengan gejala tonjolan tidak teratur yang tersebar pada tulang daun di permukaan daun.

penyakit CiLV terlihat dengan pengelupasan pada kulit batang dan mengakibatkan buah jatuh karena prematur.

(7) Penyakit Citrus tatter leaf disease, Penyakit daun jeruk yang disebabkan oleh virus jenis citrus tatter leaf virus (CTLV), yaitu mengakibatkan kematian bibit jeruk dimulai dari pucuk dan mempengaruhi batang bawah sehingga tidak dapat menghasilkan tunas. Penyakit ini mulanya endemic di Cina, kemudian menyebar ke berbagai negara seperti Filippina, Thailand, Korea dan Australia (Su and Tsai, 1990).

(8) Penyakit Citrus infectious variegation (Crinkly leaf, Citrus variegation). Penyakit jeruk yang disebabkan oleh virus, yaitu Citrus Infectious Variegation Virus (CIVV), sering juga disebut sebagai Citrus Variegation Virus (CVV), yaitu ditandai dengan pucuk menggulung dan selanjutnya keseluruhan daun dan ditularkan dari satu pohon jeruk ke pohon yang lain.

(9) Penyakit Citrus exocortis disease, penyakit ini disebut exocortis (exo = diluar and cortis = bark) adalah disebabkan oleh viroid bernama citrus exocortis viroid (CEV) yang mengakibatkan batang bawah mengecil dan pertumbuhan batang induk lambat serta pematangan buah terhambat. Jenis penyakit ini diketahui menyerang hampir semua jenis jeruk di seluruh dunia (Nauer, et al., 1988).

(11) Penyakit Phytophthora diseases of Citrus, penyakit ini disebabkan oleh jamur Phytophthora, artinya “ perusak tanaman”. Phytophthora berada pada tanah yang lembap, Spesies Phytophthora umumnya parasit dan sebagian saprofit di dalam tanah. Jamur ini dapat mengakibatkan kematian pada jeruk.

(12) Powdery Mildew, Penyakit ini disebabkan oleh Acrosporium tingitaninum (Carter) Subram yang mengakibatkan pencoklatan dan jaringan daun muda dan ranting berair, dan akhirnya bagian terinfeksi berubah menguning dan mati. Penyakit powdery mildew pertama kali ditemukan di India mengakibatkan kerusakan pada jeruk mandarin dan jeruk manis, dan penyakit yang sama ditemukan di Srilangka, Indonesia, dan Filipina (Roy and Das, 1995). Penyakit ini sangat cepat berkembang pada daerah dengan tingkat kelembapan tinggi.

(13) Pink disease, penyakit ini disebabkan oleh jenis jamur Pellicularia salmonicolor dan Syn Corticium salmonicolor (Berk.& Br.) ditandai dengan warna putih menyelimuti daun yang berasal dari miselium, dan pada akhirnya berubah warna menjadi pink pada cabang dan ranting tanaman (Whiteside, et al., 1988). Penyakit ini menyerang hampir semua jenis jeruk. Penyakit sangat merusak tanaman terutama pada daerah tropis dan yang memiliki curah hujan tinggi, dan gejala terlihat pada saat dan setelah musim hujan.

(14) Blendok, yang disebabkan oleh jamur Diplodia natalensis. Bagian yang diserang adalah batang atau cabang dengan gejala: kulit ketiak cabang menghasilkan gum yang menarik perhatian kumbang, warna kayu menjadi abu-abu, kulit kering dan mengelupas.

(16) Kudis yang disebabkan oleh jamur Sphaceloma fawcetti. Bagian yang diserang adalah daun, tangkai atau buah dengan gejala: bercak kecil jernih yang berubah menjadi gabus berwarna kuning atau oranye.

(17) Busuk buah yang disebabkan oleh Penicillium sp. Phytophtora citriphora, Botryodiplodia theobromae. Bagian yang diserang adalah buah dengan gejala terdapat tepung-tepung padat berwarna hijau kebiruan pada permukaan kulit. (18) Busuk akar dan pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Phyrophthora

nicotianae. Bagian yang diserang adalah akar dan pangkal batang serta daun di bagian ujung dahan berwarna kuning dengan gejala: tunas tidak segar, tanaman kering,

(19) Buah gugur prematur, yang disebabkan oleh jamur Fusarium sp. Colletotrichum sp. Alternaria sp. Bagian yang diserang: buah dan bunga dengan gejala buah gugur dua sampai empat minggu sebelum panen .

(20) Jamur upas, yang disebabkan oleh Upasia salmonicolor. Bagian yang diserang adalah batang dengan gejala retakan melintang pada batang dan keluarnya gum, batang kering dan sulit dikelupas, dan

(21) Kanker, yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris Cv. Citri. Bagian yang diserang adalah daun, tangkai, buah dengan gejala bercak kecil berwarna hijau gelap atau kuning di sepanjang tepi, luka membesar dan tampak seperti gabus pecah dengan diameter bervariasi antara 3-5 mm.

Huanglongbing (HLB) pada jeruk secara terpertinci dibahas pada bagian tersendiri (Sub Bab 2.3.1).

2.2.1. Penyakit Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD) Pada Jeruk

Penyakit CVPD atau HLB atau penyakit tunas kuning disebabkan oleh bakteri atau tepatnya Bacterium like organism (BLO) Candidatus Liberibacter. Penyakit ini ditemukan di berbagai daerah seperti Taiwan disebut sebagai likubin (penyakit gugur daun), di Filippina disebut Mottle Leaf Disease dan di India disebut Citrus Die-back. Penyakit ini juga dialami oleh hampir semua jeruk di berbagai negara seperti Afrika selatan disebut penyakit cabang kuning atau buah hijau, dan di Indonesia dikenal dengan penyakit degenerasi floem jeruk. Penyakit ini sebenarnya sudah diketahui di Inggris pada tahun 1919, tetapi penyakit CVPD ini paling banyak dikenal di Cina. Cina merupakan negara yang paling banyak memberikan deskripsi yang lengkap tentang penyakit ini maka nama penyakit ini diberikan kepada orang yang banyak berjasa dalam penemuan penyakit ini yaitu K.H. Lin (Lin Kungxiang). Nama penyakit selanjutnya diadopsi menjadi “huanglongbing” (HLB), “huanglong” berarti penguningan pada pucuk, dan “bing” artinya penyakit. Berdasarkan umur tanaman dan lamanya tanaman terinfeksi ditandai dengan terbentuknya pucuk kuning. Gejala selanjutnya terjadinya penguningan pada seluruh daun. Perkembangan berikut mengarah ke ranting, cabang dan mengakibatkan daun gugur dan produksi rendah atau kualitas buah rendah. Bila gejala berlanjut dan tanpa manajemen penyakit yang tepat dapat mengakibatkan kematian tanaman.

dengan vektor kutu loncat Diaphorina citri. Bagian yang diserang adalah silinder pusat terutama floem batang, dengan gejala daun sempit, kecil, lancip, buah kecil, asam, biji rusak dan pangkal buah oranye.

Penyakit CVPD merupakan penyakit yang mempunyai penyebaran patogen terbatas di dalam pembuluh floem, tetapi akibat dan simptomnya dapat menyebar pada semua bagian tanaman (sistemik). Penyakit ini dikatakan sebagai daun kuning akibat klorosis. Jika dilihat dari keadaan buah yang dihasilkan oleh tanaman sakit, yang berupa buah asimetris dan tetap berwarna hijau meskipun buah sudah matang maka penyakit CVPD disebut juga greening diseases.

Bakteri CVPD ditransmisikan oleh Asian Psyllid Diaphorina citri (Helmiptera: Psyllidae). Penyakit CVPD termasuk jenis penyakit perusak jeruk dan dialami petani di seluruh dunia, bahkan dinyatakan telah mengakibatkan kerugian sangat besar terhadap para petani karena telah membunuh ribuan pohon dalam waktu yang relatif singkat di berbagai negara seperti Indonesia, Filipina, India dan Arabian Penisula (Halbert dan Manjunath, 2004). Dahsyatnya penyakit CVPD menyerang jeruk karena penyakit ini sangat sulit ditangani bila dibandingkan dengan cepatnya perkembangan inokulum bakteri yang menyerang tanaman (Gottwald, et al., 2007). Meningkatnya penyebaran penyakit mengurangi kuantitas dan kualitas buah disebabkan buah jatuh sebelum matang (Bassanezy, et al., 2006), dan bila buah tidak terjatuh maka daging buah kering, kecil, ringan, dan disertai rasa asam atau pahit. Penyakit CVPD mengakibatkan batang pohon lemah dan akhirnya mati.

terinfeksi tidak berbuah atau berbuah sangat sedikit membengkok (lopsided), mengeras, pahit, dan tidak bisa dikonsumsi (Bassanezi, et al., 2009).

Penyakit yang sangat berbahaya terhadap tanaman jeruk ini telah dilaporkan di Asia, Afrika dan Amerika adalah Citrus Greening, yellow shoot, HLB dan di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan CVPD. Nama ilmiah internasional untuk penyakit ini adalah Huanglongbing (HLB). Penyakit CVPD telah mewabah sampai ke Araraquara daerah Sao Paulo State, Brazil sehingga penyakit ini sudah menyebar di tiga benua kecuali Australia dan Eropa. Penyakit CVPD disebabkan oleh L. africanus penyebab CVPD di Africa, L. asiaticus di Asia, dan L. Americanus di Amerika. Pada umumnya penyakit ini merusak bagian vegetatif jeruk sampai tanaman gagal berproduksi (do Carmo, et al., 2005; Kim and Wang, 2009).

Penyakit CVPD termasuk penyakit yang menghancurkan jeruk terutama jeruk manis di Asia. Di Indonesia, penyakit CVPD diketahui pada tahun 1940an (Tirtawidjaja, et al., 1965). Penyebab penyakit CVPD di Asia adalah L. asiaticus yang sudah mengakibatkan kematian masal dan penurunan produksi jeruk tersebut (Bove, 2006; Da Gracia, 1991).

pada umur tanaman. Kelompok 1 untuk tanaman berumur 0 - 3 tahun yang positif harus dieradikasi, tanaman 4 – 10 tahun diobati dan dikontrol dengan insektisida dan bakteriosida sistemik, dan untuk tanaman berumur ≥10 tahun yang harus dilakukan adalah dengan menghilangkan bagian yang terinfeksi untuk mengurangi populasi patogen dan menggunakan insektisida mengatasi penyebarannya lewat pemberantasan vektor pembawanya.

Penyakit CVPD yang disebabkan oleh patogen 3 spesies Liberibacter secara umum dapat dideteksi cepat dengan uji Iodium. Uji ini mempunyai sifat yang tidak spesifik dan tidak dapat digunakan untuk menentukan spesies patogen penyebab penyakit tersebut. Cara diagnostik lain adalah cara yang akurat dan spesifik yaitu menggunakan alat yang sensitif, marker spesifik dan dapat dipercaya untuk deteksi dini. Studi untuk mempelajari 16S rDNA dan 16S rRNA dari patogen CVPD dengan menggunakan polymerase chain reaction (PCR) telah dilakukan untuk tujuan tersebut (Kim and Wang, 2009).

untuk mendeteksi L. americanus, OI1 dan OI2 untuk L. asiaticus serta OA1 dan OA2 untuk L. africanus.

Penyakit lain seperti penyakit jeruk mati tiba-tiba atau CSD adalah penyakit yang telah membunuh tanaman jeruk sangat banyak di Brazilia. Penyakit ini diketahui adalah disebabkan oleh virus Marafivirus. Identifikasi virus ini dilakukan dengan mengisolasi RNA dari tanaman yang terserang dan bebas CSD untuk membuat cDNA, dan disimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus baru genus Marafivirus (Maccheroni, et al., 2005). Virus lain yang dikenal sebagai penyebab penyakit jeruk adalah Citrus Variegated Chlorosis (CVC). hadirnya virus CVC di dalam tanaman dibawa vector Xylella fastidiosa sejenis bakteri patogen, diketahui mengakibatkan penyakit pada jeruk di Brazilia (Almeida, et al., 2008). Penyakit kanker juga ditemukan pada jeruk yang disebabkan oleh bakteri kanker jeruk (Citrus Bacterial Canker, CBC). Partial sequence analysis terhadap ribosom dari Xanthomonas axonopodis meyakinkan adanya perbedaan berbagai strain yang menyebabkan tipe kanker CBC jeruk (Cubero and Graham, 2002). Dari berbagai penyakit serius yang menyerang jeruk penelitian ini hanya ditekankan pada satu penyakit yaitu CVPD.

pertumbuhannya terhambat. Kutu juga menghasilkan sekresi berwarna putih transparan berbentuk spiral, biasanya diletakkan berserak diatas daun atau tunas.

Managemen perkebunan jeruk yang baik dapat meminimalkan dan bahkan meniadakan populasi Diaphorina citri. Agar jumlah serangga tersebut tidak bertambah dapat dikendalikan menggunakan pestisida seperti Perfekthion, Roxion 40 EC, Rogor 40 EC, Cygon yang diaplikasikan pada daun atau disuntikan pada batang, dan Edosulfan (Dekasulfan 350 EC) pada saat tanaman menjelang dan ketika bertunas (BPPT, 2002). Cara lain dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman sela misalnya lamtoro, jambu biji (Psidium guajava) dan periwinkle atau Murraya peniculata dan M. Exotica (Subandiyah, komunikasi personal).

Penyakit CVPD yang disebabkan oleh bakteri L. asiaticum juga merupakan penyakit yang paling merusak pada tanaman jeruk di banyak negara penghasil jeruk di Asia lainnya Malaysia, Thailand, Cambodia, Butan, India, Vietnam, China, Pakistan, Laos dan sebagainya. Di negara-negara tersebut, teknik PCR juga digunakan untuk mendeteksi fragmen 16S rDNA patogen CVPD pada daun-daun jeruk yang terinfeksi. Pengujian terhadap bibit yang bebas penyakit CVPD dapat dilakukan dengan cara tersebut sehingga dapat dilakukan tindakan selanjutnya bila ternyata terdapat pohon terinfeksi dan pohon induk bebas CVPD dijadikan dari galur murni untuk perbanyakan lebih lanjut.

Cara yang sudah berhasil dilakukan untuk menghasilkan true to type bebas CVPD adalah melalui teknik shoot tip grafting atau sambung tunas pucuk. Jaringan meristem di ujung tunas paling pucuk berdiameter 0,15 - 0,2 mm dipakai sebagai batang atas agar patogen sistemik yang ada pada jaringan tanaman asal belum sampai pada ujung tunas untuk memperoleh tanaman bebas patogen. Sambungan in vitro ditumbuhkan dalam media cair dengan bantuan kertas saring pada tingkat cahaya 1.000 lux selama 16 jam setiap hari dan dijadikan sebagai mata tempel yang disambung sisip pada batang bawah di dalam polibag, dan ditumbuhkan dalam rumah kasa guna memacu pertumbuhan. Selanjutnya hasil perbanyakan dapat dianalisis dengan mengambil sampel tulang daun sebanyak 0,3 - 0,5 g dihancurkan, ditambah buffer, diinkubasi pada suhu 65 oC, dan DNA diekstraksi dan diuji menggunakan PCR untuk konfirmasi bibit yang bebas penyakit.

2.2.2. Polymerase Chain Reaction (PCR) Untuk Deteksi CVPD

didapatkan pada tanaman yang mengalami defisiensi Zn ataupun infeksi Phytophthora gummosis (Bove, 2006). Sementara itu mikroskop elektron dapat digunakan sebagai konfirmasi penyakit ini tetapi bakteri kadang tidak ditemukan karena pengambilan sampel yang tidak benar dan tidak tepat. Preparasi sampel untuk mikroskop elektron adalah dengan menggunakan bagian tulang daun dan bila jumlah bakteri sangat sedikit maka irisan buluh tapis sebaiknya dibuat membujur.

Diagnosis Liberobacter dilakukan dengan ekstraksi DNA jeruk yang sudah distandarisasi menurut Nakahara, et al. (1998). Pasangan primer yang sangat spesifik penyakit CVPD yang digunakan untuk deteksi diperoleh dari hasil pengembangan dengan cara kloning dan sekuensing DNA-CVPD. Hibridisasi titik (dot hybridization) menggunakan DNA probe terseleksi memberikan hasil reaksi yang sangat spesifik, sensitif dan stabil dengan ekstrak DNA dari bakteri tanaman jeruk yang terinfeksi. Teknik ini sudah digunakan secara luas dan sudah dikembangkan untuk deteksi bakteri CVPD untuk studi ekologi (Su, et al., 1991; 1998), untuk tanaman inang dan vektor (Hung, et al., 1999; 2003; 2004) dan secara rutin digunakan untuk indeksing jeruk bebas patogen. Prosedur deteksi PCR meliputi ekstraksi DNA dari daun jeruk dilanjutkan dengan elektroforesis hasil PCR yang secara lengkap dijelaskan dalam Su (2008). Teknik PCR sangat spesifik, akurat dan simpel sehingga cara ini digunakan secara luas dan metodenya semakin baik karena dengan terus diperbaharui dan dikembangkan.

disarankan untuk menggunakan 2 primer yaitu forward, OI1+OA1 dan reverse OI2c pada campuran PCR yang sama. Hasil analisis menunjukkan bahwa rDNA yang diamplifikasi dari L. asiaticus mempunyai satu sisi restriksi Xba1 dan menghasilkan dua potongan 520 dan 640 pasang basa.

Kedua sistem PCR berdasarkan pada sekuen operon rplKAJL-rpoBC yang dapat membedakan dengan jelas antara spesies Liberibacter satu dengan lainnya. Khususnya daerah antara gen rplA dan rplJ yang berbeda 34 bp lebih besar pada L. asiaticus dari pada L. africanus. Dengan primer forward f-rplJ5 menyeleksi gen rplA dan primer reverse r-rplJ5 dari gen rplJ diperoleh amplifikasi DNA 703 bp dari dan DNA 669 bp dari L. africanus. Bila dua spesies Liberibacter ada di dalam sampel maka amplifikasi DNA yang dihasilkan dua dan bila dielektroforesis menunjukkan 2 pita masing-masing 669 bp di bawah dari L. africanus dan 703 bp diatas dari L. asiaticus (Hocquellet, et al., 1999).

2.2.3. Seleksi Tanaman Untuk PCR

peneliti menggunakan sumber eksplan meristem untuk instabilitas kultur dan bebas patogen.

Apabila hasil skrining didapatkan tanaman jeruk Brastepu yang tahan terhadap CVPD maka stek mikro dapat dilakukan untuk menghasilkan tanaman yang sama dengan tanaman induk. Bahan tanaman berupa potongan batang muda yang terdiri dari satu buku batang, berukuran berkisar 1,0 - 1,5 cm ditanam dengan posisi tegak di dalam medium. Sitokinin dan auksin dibutuhkan masing-masing untuk merangsang pertumbuhan tunas aksiler dan pembentukan akar.

2.3. Perbanyakan Vegetatif Tanaman Berkayu

Perbanyakan vegetatif termasuk sebagai perbanyakan tanaman yang ideal dan cepat, terutama pada tanaman yang akan menghasilkan bibit yang sama dengan induknya (Tchoundjeu, et al., 2004). Tetapi, kemampuan tanaman dalam pembentukan akar sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti posisi pemotongan bakal tunas (Agbo and Obi, 2007), dan umur tanaman (Bhardwaj and Mishra, 2005; Husen and Pal, 2006). Posisi pemotongan bakal tunas sangat efektif di dalam menginduksi akar bagi tanaman stek dan menyatunya bakal tunas dengan tanaman induk (Husen and Pal, 2007), sedangkan umur tanaman sangat nyata bagi beberapa tanaman yang disebabkan oleh pengurangan auksin endogenos atau disebabkan oleh semakin rendahnya sensitifitas tanaman di alam membentuk akar dan bakal tunas (Husen and Pal, 2006). Faktor lain seperti penambahan zat pengatur tumbuh indole-3-butyric acid (IBA) dalam menginduksi tanaman juga dijelaskan oleh Amri, et al, (2010) pada tanaman berkayu Dalbergia melanoxylon.

penginduksi akar Indole-3-butyric acid (IBA) (Baul, et al., 2008). Perbanyakan vegetatif terhadap tanaman berkayu tanaman penghasil buah juga telah dilakukan untuk tanaman apel sekaligus digunakan untuk untuk menganalisis genetik apel (Sano, et al., 2008). Keberhasilan ini dapat dimanfaatkan untuk perbanyakan secara vegetatif terhadap tanaman berkayu penghasil buah seperti jeruk.

2.3.1. Perbanyakan Vegetatif Jeruk

Perbanyakan jeruk manis yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan bibit adalah menggunakan teknik vegetatif. Jeruk dapat diperbanyak dengan beberapa cara perbanyakan vegeratif antara lain stek, sambung dan okulasi. Disamping itu menurut Williamson and Jackson (1994); Prastowo, et al., ( 2006) jeruk juga dapat diperbanyak dengan cara perbanyakan lainnya seperti penyusuan dan cangkok. Namun beberapa cara tersebut ada kelemahannya misalnya cara stek mempunyai kelemahan antara lain perakaran kurang kuat dan cara sambung kelemahannya batang atas sering patah bila sistem sambungan kurang kuat serta cangkok tidak disarankan karena dibutuhkan materi banyak tetapi resiko laten penyakit sistemik. Perbanyakan dengan okulasi adalah cara yang paling umum diterapkan pada jeruk.

okulasi (budding) dan sambung (Grafting). Teknik okulasi adalah dengan menempelkan mata tunas pada tanaman batang bawah. Metode berdasarkan bentuk sayatan pada batang bawah dan cara meletakkan mata tempel pada batang bawah. Metode-metode perbanyakan vegetatif tersebut diantaranya adalah T-budding, Chip Budding, Patch budding dan V budding, dan sudah terbukti dapat digunakan untuk perbanyakan secara okulasi.

Teknik okulasi telah lama dilakukan untuk perbanyakan bibit jeruk, baik oleh petani jeruk maupun dalam penyediaan bibit jeruk secara komersil. Teknik okulasi memiliki beberapa keuntungan dalam jaminan kualitas dan kuantitas produksi karena tanaman yang diperoleh akan sama atau hampir sama dengan tanaman induknya, sehingga dipandang sangat menguntungkan karena sudah dapat menduga hasil akhir yang akan diperoleh pasca budidaya. Perbanyakan secara okulasi membutuhkan perawatan bibit dalam jangka waktu cukup lama, akan tetapi tanaman lebih cepat berproduksi dibanding tanaman yang diperbanyak secara generatif. Penggunaan teknik okulasi untuk perbanyakan bibit jeruk lokal Sumatera Utara berkualitas baik dan bebas penyakit CVPD sangat tepat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bibit unggul agar produksi jeruk manis meningkat, sekaligus melestarikan kekayaan plasma nuftah tanaman jeruk manis Indonesia dari kepunahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan teknik okulasi perbanyakan jeruk jeruk lokal Sumatera Utara untuk menghasilkan bibit jeruk berkualitas baik dan bebas penyakit CVPD, sehingga dapat digunakan sebagai sumber bibit mengatasi kelangkaan jeruk lokal di Sumatera Utara dan meningkatkan produksi jeruk manis varietas lokal.

Batang bawah yang dipersiapkan berupa tanaman jeruk asam berumur enam bulan dan mata tempel berasal dari jeruk Brastepu yang tahan CVPD. Pengamatan dilakukan selama lima bulan. Peubah pengamatan meliputi saat pecah tunas, jumlah daun, panjang tunas, dan persentase okulasi tumbuh. Prosedur selengkapnya adalah sebagai berikut: Penyediaan batang bawah adalah biji jeruk asam disemai di tanah bedengan dan ditumbuhkan selama enam bulan. Penyediaan batang sumber entres atau mata tempel adalah berasal dari jeruk Brastepu dipilih dari pohon yang masih produktif, sehat, dan umur yang berbeda (±15 dan 30 tahun). Dari hasil penelitian optimalisasi teknik okulasi untuk menghasilkan bibit jeruk Brastepu bebas penyakit CVPD disimpulkan bahwa Jeruk asam berumur tujuh bulan sangat baik sebagai batang bawah okulasi jeruk keprok Brastepu. Keberhasilan tanaman induk batang bawah menyatu dengan mata tempel sangat dipengaruhi oleh umur bud stick dan lama penyimpanan mata tempel. Kondisi optimum pertumbuhan dan perkembangan jeruk Brastepu okulasi diperoleh menggunakan bud stick dari tanaman sehat yang relatif muda, dan okulasi dilakukan langsung pada hari pada saat pengambilan mata tempel menghasilkan bibit dengan tunas lebih panjang, jumlah daun lebih banyak, dan jumlah cabang lebih banyak. Analisis DNA dengan teknik PCR dibandingkan dengan marker DNA CVPD yang terdapat di dalam jeruk menunjukkan bahwa semua tanaman hasil okulasi dari sumber bud stick yang sehat menghasilkan tanaman bebas penyakit CVPD.

2.3.2. Teknik Okulasi Perbanyakan Vegetatif Jeruk

budding. Sementara itu, beberapa literatur mengklasifikasi dengan cara yang agak berbeda, teknik okulasi dibagi menjadi lima cara yaitu tempel huruf T (T-budding), tempel cara Forkert, Tempel H, tempel segi empat dan tempel jendela.

Dua teknik okulasi yang berhasil dilakukan untuk perbanyakan jeruk manis adalah T-budding, dan Chip budding. T-budding termasuk prosedur yang paling sederhana sehingga teknik T-budding banyak digunakan untuk perbanyakan jeruk manis (Williamson and Jackson, 1994). T-budding dilakukan dengan cara membuat irisan T pada tanaman induk, kemudian menempelkan tanaman asal pada tanaman induk dan mengikatnya dengan kuat agar tanaman batang bawah dengan tanaman asal dapat tersambung dengan baik. T-budding dapat dilakukan apabila tanaman asal dan tanaman induk memiliki ukuran yang memadai dan dilakukan paling sedikit 6 inci atau sekitar 20 cm dari bawah tanah. Sedangkan metode Chip Budding membutuhkan keahlian dan dilakukan apabila kulit tanaman tidak mudah dipisahkan karena sudah terlalu tua. Teknik chip budding dilakukan dengan mengiris batang tanaman yang mengandung kulit dan kayu serta mengiris tanaman batang bawah sama besarnya dengan mata tempel, dan diikat sedemikian rupa sehingga proses penyembuhan antara tanaman induk dengan tanaman yang ditempelkan dapat terjadi dengan secepatnya.

memiliki alat untuk mengikat antara bagian tanaman asal yang ditempel dengan tanaman induk yang dipilih, yaitu terbuat dari bahan karet atau bahan plastik yang bersifat elastis dan dapat menjaga tanaman dari pengaruh luar misalnya masuknya debu, air dan organisma yang dapat merusak tempelan.

Teknik okulasi dan sambung dapat digunakan untuk membuat tanaman ”cocktail”. Namun bibit /tanaman ini umumnya diperuntukkan sebagai tanaman hias. Misalnya jeruk batang bawah ditempel atau disambung dengan beberapa mata tempel atau pucuk dari spesies berbeda dari satu genus yang kompatibel. Setiap mata tempel atau pucuk menghasilkan batang, daun, bunga dan buah persis sama dengan induknya. 2.3.3. Pemilihan Batang Bawah Jeruk Untuk Okulasi

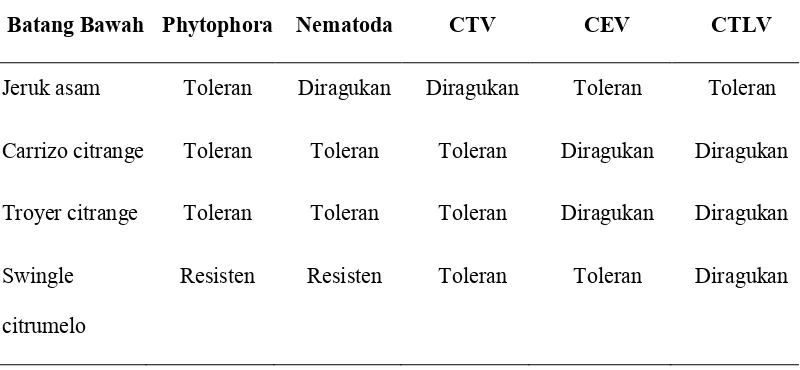

Tabel 2.1. Reaksi berbagai jenis jeruk yang digunakan sebagai batang bawah terhadap berbagai patogen

Batang Bawah Phytophora Nematoda CTV CEV CTLV

Jeruk asam Toleran Diragukan Diragukan Toleran Toleran

Carrizo citrange Toleran Toleran Toleran Diragukan Diragukan

Troyer citrange Toleran Toleran Toleran Diragukan Diragukan

Swingle

citrumelo

Resisten Resisten Toleran Toleran Diragukan

Dari berbagai jenis tanaman yang digunakan sebagai batang bawah diketahui bahwa jeruk asam, carrizo citrange, troyer citrange, swingle citrumelo memikiki toleransi yang baik untuk berbagai jenis sumber penyakit berupa phytophora, nematoda, dan virus. Berdasarkan laporan petani di Kabupaten Karo diketahui bahwa jeruk asam mendominasi digunakan seabagai batang bawah karena tanaman yang diperbanyak dengan menggunakan batang bawah jeruk asam memiliki ketahanan terhadap berbagai jenis penyakit, sangat mudah beradaptasi dengan tanaman target (berbagai jenis jeruk manis), produksi buah tinggi, dan batang bawah tanaman pada umur jeruk sampai beberapa puluh tahun tidak mengalami kerusakan. Dengan menggunakan alasan petani ini maka dalam penelitian dalam ini digunakan jeruk asam sebagai batang bawah untuk perbanyakan Brastepu.

2.3.4. Teknik Grafting Perbanyakan Vegetatif Jeruk

cleft, bridge, in arch, stump, side, in lay bark, dan lain-lain. Teknik grafting banyak dilakukan untuk memperbaiki tanaman dengan menggunakan varietas yang sama atau varietas berbeda untuk menghasilkan tanaman baru. Teknik grafting tidak dilakukan untuk perbanyakan jeruk manis karena teknik ini lebih sulit dibandingkan terhadap perbanyakan secara teknik budding (Williamson and Jackson, 1994).

Teknik grafting dengan menggantikan tanaman bagian atas dengan menggantikan tanaman target dapat dilakukan untuk tanaman jeruk manis, atau menjadikan tanaman memiliki dua jenis atau lebih kultivar. Pada saat melakukan grafting harus diusahakan meninggalkan sedikit daun pada batang bawah dan menyambungkan pucuk tanaman target pada bagian ujung batang utama atau ranting batang bawah dan mengikatkannya secara kuat agar pucuk dan tanaman batang bawah tersambung dengan baik.

2.4. Kultur In Vitro Tanaman

Kultur jaringan tanaman merupakan cara yang sangat baik untuk perbanyakan dan perbaikan kualitas tanaman. Kultur jaringan atau kultur in vitro kini sering digunakan untuk perbanyakan bibit tanaman dikotil dan sudah lama dilakukan, terutama terhadap tanaman yang memiliki nilai ekonomi (Chaturvedi, et al., 1982). Bahan tanaman (eksplan) yang umum digunakan adalah bagian biji, benih, helai daun, tangkai daun, ruas batang, tunas aksilar, meristem apikal, dan kultur protoplas (Ling and Iwamasa, 1997; Balch and Alejo, 1997; Santos, et al., 2005; Davey, et al., 2005).

ketersediaan bahan sepanjang waktu. Pada umumnya eksplan ditanam pada media Murashige dan Skoog (MS).

Media untuk kultur jaringan mengandung garam-garam mineral, asam-asam amino, vitamin, sumber karbon dan energi (gula) dan zat pengatur tumbuh, dengan komposisi tertentu (Murashige and Skoog, 1962; Murashige and Tucker, 1969). Zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam kultur jaringan bermacam-macam antara lain auksin (NAA, 2,4-D, IBA, dll.) dan sitokinin (BA, kinetin, dan zeatin). Respon eksplan terhadap zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam media berbeda, tergantung pada jenis tanaman. Potongan tunas, batang atau petiolum berukuran besar (1-2 cm) biasanya membentuk tunas dan akar bila ditumbuhkan pada media basal tanpa suplemen (Ammiranto, 1984). Namun ujung tunas atau meristem apikal membutuhkan kombinasi auksin dan sitokinin untuk pertumbuhan.

Efisiensi dan efektifitas dari hormon tumbuhan auksin dan sitokinin dapat berbeda. Kinetin sangat efektif untuk kultur buku batang, sedangkan BA efektif untuk kultur tunas apikal (Carimi, et al., 1995). Sitokinin konsentrasi rendah akan memacu perkembangan tunas sedangkan pada konsentrasi tinggi dapat merangsang pembentukan penggandaan tunas. Auksin konsentrasi rendah akan memacu pertumbuhan akar dan pada konsentrasi tinggi dapat merangsang pertumbuhan kalus (Magoon and Singh, 1995; Goh, et al., 1995). Dengan demikian, dalam usaha perbanyakan tanaman dibutuhkan pemilihan perbandingan konsentrasi auksin, sitokinin dan suplemen yang tepat, karena hal ini akan menentukan dalam derajat keberhasilan pembentukan tanaman baru (Nurwahyuni dan Tjondronegoro, 1994).

2.4.1. Kultur In Vitro Jeruk

mendapat perhatian. Beberapa penelitian dalam kultur in vitro tanaman untuk beberapa jenis spesies jeruk telah dilaporkan dalam beberapa publikasi ilmiah. Regenerasi tanaman jeruk secara kultur in vitro telah dilakukan dari bagian akar (Grosser, 2000; Bhat, et al., 1992; Sauton, et al., 1982), bagian daun (Grosser, et al., 1996; Hu and Kong, 1987), dari bagian buku batang (Moore, et al., 1986; Costa, et al., 2004), bakal buah (Carimi, et al., 1998) dan protoplas (Da Gloria, 2000; Das, et al., 2000). Penggunaan eksplan untuk beberapa jenis spesies jeruk telah dilakukan, misalnya yang berasal dari buku batang dan ruas epikotil (Edriss and Burger, 1984; Grinblat, 1972). Peneliti lain seperti Hunt, et al., (2001); Moore, et al., (1992); dan Pena, et al., (1995) juga telah berhasil membentuk tanaman jeruk transgenik dengan menggunakan mediasi transformasi menggunakan Agrobacterium (Casanova, et al., 2005; Li, et al., 2003; Molinari, et al., 2004; Pena, et al., 2004). Usaha untuk mendapatkan tanaman jeruk transgenik melalui perubahan genetis juga telah dilakukan oleh Shimada, et al., (2004), Hao, et al., (2005), Guo and Grosser, (2005), Miki, et al., (2005), dan McHugh, et al., (2005).

konsentrasi hara dalam media tumbuh, jenis tanaman, eksplan dan lingkungan tumbuh, iklim (Hidaka, 1984; Ling and Iwamasa, 1997; Carimi, et al., 1994; Katz, et al., 2005). Media MS yang diperkaya kinetin dapat berpengaruh memacu pertumbuhan kalus embriogenik tanaman jeruk (Moder, et al., 1999; Carimi, et al., 1995).

Perbanyakan tanaman jeruk manis Citrus sinensis L. Osbeck telah dimulai oleh Duran-Vila, et al., (1989) untuk pembentukan kalus, dan studi terhadap pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh dalam kultur jaringan jeruk juga telah dilaporkan oleh Maggon and Singh (1995) dan Hidaka and Kajiura (1988). Telah diketahui bahwa faktor genetik varietas jeruk menyebabkan perbedaan dalam jalur metabolisme pembentukan gula yang akan mempengaruhi rasa manis jeruk, yaitu dipengaruhi oleh aktivitas enzim dalam metabolisme pembentukan gula penentu rasa manis (Vu, et al., 1995).

2.4.2. Faktor Penentu Dalam Kultur In Vitro Jeruk

Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan eksplan diantaranya organ sumber eksplan, umur organ, musim, ukuran eksplan, dan kualitas tanaman induk (Barlass and Skene, 1982). Untuk tanaman jeruk, sebagai sumber bahan eksplan adalah bagian vegetatif tanaman karena mudah diperoleh. Eksplan yang potensil untuk regenerasi jeruk adalah tunas. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah faktor lingkungan seperti kelembaban, pH, suhu, dan cahaya (Moreira-Dias, et al., 2001; Goh, et al., 1995; Piqueras, et al., 1994; Hidaka, 1984). Faktor-faktor yang disebutkan di atas seluruhnya akan menjadi perhatian dalam kultur meristem untuk usaha perbaikan kualitas bibit jeruk yang tahan dilaksanakan sesuai rencana penelitian sebagai bagian dari tugas akhir Program Doktor Bidang Ilmu-ilmu Pertanian-USU.

menghasilkan tanaman bebas patogen (Pierik, 1987). Meristem dinyatakan bebas patogen karena bagian ini sangat terlindung. Bagian tanaman dengan ukuran berkisar 0,1 – 0,5 mm bahkan 1,0 mm merupakan jaringan yang tidak mempunyai berkas pengangkut sehingga bagian ini steril, dan tidak pernah ditempati oleh mikroba internal baik yang bersifat patogen maupun tidak. Kriteria meristem yang lain adalah aktivitas metabolismenya tinggi sehingga multiplikasi virus dan mikroba lain tidak terjadi, aktivitas pembelahan tinggi dapat menonaktifkan sistem pembelahan virus dan mikroba dan kandungan auksinnya tinggi sampai pada taraf menghambat pembelahan mikroorganisme seluruhnya.

Respon morfogenetik meristem di dalam kultur menurut George dan Sherrington (1989) tergantung kepada (1) ukuran eksplan, (2) tipe media, (3) jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh, (4) faktor lingkungan, (5) keadaan tanaman sumber eksplan, dan (6) wadah kultur. Bila semua faktor dalam keadaan optimum maka hasil yang diperoleh merupakan tanaman klonal bebas patogen. Selama ini tingkat keberhasilan kultur meristem ini mencapai 80 - 100%. Meristem tembakau dengan ukuran ≤0,8 mm menghasilkan 100% tanaman bebas virus mosaik dan tanaman regeneran dari kultur dengan eksplan > 0,8.mm menunjukkan simptom mosaik. Sementara itu kultur meristem ubi jalar, membutuhkan eksplan yang lebih kecil lagi untuk menghasilkan tanaman bebas patogen yaitu 0,4 mm.

panjang tunas dan jumlah daun pada subkultur (Suyadi, et al., 2003). Keberhasilan penggandaan tunas abaca melalui kultur meristem tergantung pada keseimbangan zat pengatur tumbuh golongan auksin dan sitokinin, terutama keseimbangan antara 6-Benzil Amino Purin (BAP) dan Asam Naftalen Asetat (NAA). Teknik kultur meristem juga telah dilakukan untuk tanaman tembakau (Nicotiana tabacum), yaitu dengan menggunakan inhibitor synthesis hydroxyproline 3,4-dehydro-L-proline (3,4-DHP), pada kultur calon biji (ovul) dan kultur embrio (Zhang, et al., 2008). Pengujian terhadap perkembangan kultur meristem juga telah dilaporkan oleh (Grandjean, et al., 2004) untuk berbagai jenis tanaman Arabidopsis. Metode ini dilakukan dengan mengkombinasikan marker protein yang berfluoresen di dalam strain sehingga pengamatan terhadap proliferasi sel, pengembangan sel, dan diferensiasi sel menjadi tunas dapat dilakukan. Teknik pengendalian hormon etilen pada pertumbuhan dan perkembangan sel pada tanaman Populus dilaporkan dapat mempengaruhi kultur meristem (Love, et al., 2009). Percobaan dini dilakukan menggunakan transgenik tidak sensitif terhadap etilen dan ethylene-overproducing hybrid aspen (Populus tremula x tremuloides) dipadukan dengan menggunakan inhibitor persepsi ethylene [1-methylcyclopropene (1-MCP)] menunjukkan bahwa etilen dihasilkan secara endogenous sebagai hasil stimulasi sel pada meristem kambium.

2.4.3. Kultur Meristem Pada Jeruk

masing pada media dengan konsentrasi kinetin sampai 1 ppm dan 2,4-D 10 ppm. Selanjutnya Chaturvedi, et al., (2002) mendapatkan hasil terbaik dengan rata-rata hasil 8,2 planlet pada Citrus aurantifolia dan 9,4 planlet pada C. sinensis dari kultur meristem sebesar 0,5 mm, pada media cair MS modifikasi diperkaya asam giberelat (GA3) dengan konsentrasi 5 ppm dan IAA sebanyak 0,1 ppm tanpa melalui pembentukan kalus.

Hasil kultur meristem dapat mengalami re-infeksi jika kontak dengan lingkungan luar, sehingga perlu dilakukan manajemen terpadu. Perlakuan selanjutnya antara lain menumbuhkan tanaman di dalam rumah kaca atau di tempat lain yang bebas vektor dan inokulum, menggunakan sistem penanaman yang higienis termasuk alat yang digunakan dan terus menerus dilakukan pemantauan baik visual maupun assay. Hasil kultur meristem kadang juga menimbulkan mikro-mutasi atau epigenetik seperti yang terjadi pada hasil kultur meristem apel dan rhubby (Walkey. 1978; Murashige, 1980).

2.4.4. Embriogenesis Somatik Untuk Perbaikan Genetik Jeruk

Embriogenesis somatik adalah metode in vitro yang dapat menghasilkan tanaman klonal dan perbanyakan tanaman dari perlakuan transformasi genetik dan hibridisasi somatik . Beberapa bagian organ dan jaringan tanaman yang dapat digunakan untuk embriogenesis somatik seperti planlet untuk menghasilkan tanaman berkualitas baik yang bebas virus, yang kuat, tanaman yang normal (Cassells and Curry, 2001). Dalam beberapa kasus, planlet yang dihasilkan di dalam kultur in vitro dapat menyebabkan variasi dalam genetik (Siragusa, et al., 2007), variasi dalam somaklonal karena perubahan kariotipe, pengaturan kembali genetik (Palombi and Damiano, 2002).

Stabilitas genetik dari tanaman Citrus madurensis Lour dari teknik embriosomatik telah dipelajari menggunakan teknik analisis DNA menggunakan ISSR and RAPD. Somatik embriogenesis dihasilkan dalam teknik in vitro jeruk calamondin (Citrus madurensis Lour) oleh pengaruh kehadiran sitokinin benzylaminopurine (BAP), Naphthalene acetic acid (NAA) dan sintetik turunan difenylurea N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea (4-CPPU), N-phenyl-N¢-benzothiazol-6-ylurea (PBU) dan N,N¢-bis-(2,3-methilendioxyphenyl)urea (2,3-MDPU) tidak semuanya menghasilkan mutasi somaklonal (Siragusa, et al., 2007).

Somatik embriogenesis juga digunakan untuk mempelajari molekuler, sitologi, fisiologi dan pengembangan tanaman berkayu karena adanya kesempatan dalam memanipulasi percobaan (Zimmerman, 1993). Somatik embriogenesis untuk tanaman jeruk juga dapat dilakukan (Mukaddes and Kemal 2006). Pengembangan tanaman jeruk manis menggunakan transformasi genetik sudah banyak yang berhasil dilakukan menggunakan mediasi Agrobacterium (Pena and Navarro, 1999), dan teknik transformasi protoplas sudah berhasil dikembangkan (Grosser dan Gmitter, 1990; Grosser, et al., 2000; Niedz, et al., 2003). Transformasi plasmid DNA dengan mediasi polyethylene glycol (PEG) ke dalam protoplas yang diisolasi dari suspensi kultur embriogenesis jeruk manis Valencia juga telah dijelaskan oleh Guo, et al, (2005). Embriogenesis pada tanaman jeruk manis dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pembentukan kalus, dan secara embriogenesis langsung tanpa melalui pembentukan kalus.

2.4.5. Zat Pengatur Tumbuh Pada Kultur In Vitro Jeruk

adalah BA, 2,4-D, NAA dan KIN ditambahkan ke dalam media tunggal atau dikombinasi. Pembentukan tunas dapat menggunakan ZPT tersebut dan juga GA3, asam absisat (ABA), cumarin, TDZ dan Indole Butiric Acid (IBA). Sementara itu, perakaran memerlukan hormon dari kelompok auksin seperti NAA, IBA, cumarin , yang lainnya, dengan soilrite saja atau tanpa ZPT (Kochba, et al., 1974; Singh, et al., 1994; Kotsias and Roussos, 2001).

Pemilihan ZPT baik tunggal atau kombinasinya tergantung pada spesies, eksplan yang digunakan, media dan tujuan dari pembuatan kultur. Spesies menentukan pertumbuhan eksplan. Spesies berbeda ditumbuhkan pada media yang sama belum tentu hasilnya sama. Eksplan yang digunakan dapat berupa epikotil, hipokotil, ruas batang, buku batang, daun, embrio, pucuk, akar ataupun transverse thin cell layer (tTCL) dari buku batang. Sedangkan media yang berpengaruh terhadap pemilihan ZPT adalah Murashige and Skoog (1962) dan Murashige and Tucker, (1969). Dua media tersebut hampir sama komposisinya, MT adalah modifikasi MS pada glisin, myo-inositol dan vitamin B (Carimi, 2002).

2.4.6. Subkultur Pada Kultur In Vitro Jeruk

dilakukan setiap sembilan minggu maka kalus dipenuhi oleh rongga diantara sel-sel parenkim dan banyak sel yang mati.

Kultur dapat bertahan hidup lama jika disubkultur. Kalus jeruk limau (C. aurantifolia) dan jeruk asam (C. aurantium) dapat dipertahankan sampai berturut-turut 34 dan 32 kali subkultur walaupun terus mengalami penurunan pertumbuhan. Kalus berwarna putih dan halus pada permukaannya. Sedangkan pada apokat, kalus dapat tetap tumbuh pada kisaran subkultur bervariasi antara 3 sampai dengan 36 kali dan hal ini tergantung pada eksplan asal kalus (Schroeder, 1977).

Jeruk lokal Brastepu termasuk jeruk keprok yang sangat langka karena budidaya tanaman tidak dilanjutkan lagi karena kesulitan dalam penyediaan bibit tanaman berkualitas baik yang bebas penyakit CVPD. Dengan demikian diperlukan usaha untuk budidaya agar varietas ini tidak mengalami kepunahan. Pengembangbiakan jeruk lokal varietas Brastepu juga merupakan aset berharga dalam keanekaragaman hayati Indonesia sehingga perlu dikonservasi secara biologi (biokonservasi) agar jeruk lokal ini tetap bertahan sebagai kekayaan hayati Indonesia, khususnya Propinsi Sumatera Utara.

CVPD. Dengan demikian penelitian skrining tanaman induk, analisis hasil perbanyakan vegetatif in vivo dan in vitro jeruk keprok Brastepu bebas penyakit CVPD sebagai tujuan utama dari keseluruhan tahapan penelitian ini. Penelitian adalah sebagai langkah biokonservasi jeruk lokal Sumatera Utara dalam usaha menghasilkan bibit jeruk Brastepu dalam jumlah banyak dan seragam mengatasi kelangkaan jeruk lokal Brastagi dan memenuhi kebutuhan bibit berkualitas baik bagi petani di Sumatera Utara.

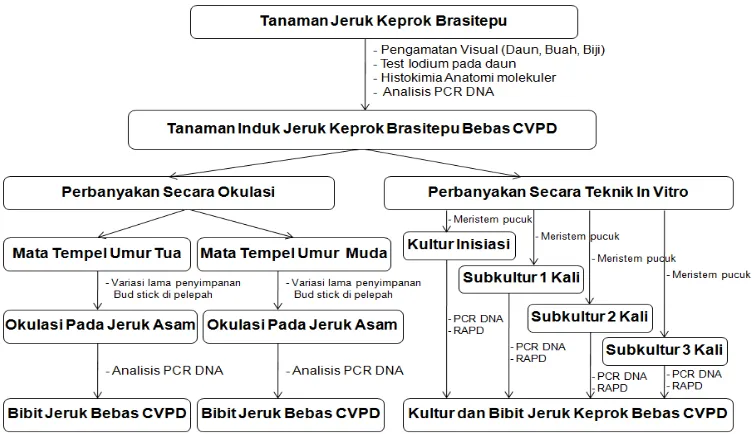

Penelitian terdiri atas tiga bagian besar, yaitu (1) melakukan eksplorasi jeruk lokal Brastagi dan skrining CVPD untuk mengidentifikasi dan menskrining jeruk keprok Brastepu yang masih hidup dan bertahan dari serangan penyakit CVPD sehingga diperoleh tanaman sehat dan produktif untuk digunakan sebagai tanaman induk sumber mata tempel untuk perbanyakan secara okulasi sehingga diperoleh jeruk Brastepu bebas CVPD, (2) mempelajari teknik perbanyakan tanaman jeruk Brastepu secara okulasi menggunakan mata tempel tanaman induk yang sehat dan bebas CVPD untuk menghasilkan tanaman jeruk yang cukup sebagai sumber eksplan dalam teknik in vitro perbanyakan bibit tanaman bebas CVPD, (3) melakukan teknik in vitro perbanyakan melalui kultur meristem pucuk dan subkultur untuk menghasilkan tanaman yang bebas patogen dan variannya sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas tanaman jeruk Brastepu yang bebas CVPD di tingkat kalus dan bibit.

melakukan kultur meristem pucuk (shoot tip) dan sub- kultur untuk perbanyakan tanaman jeruk Brastepu.

Tanaman jeruk Brastepu yang tumbuh dan masih bertahan hidup di lapangan diidentifikasi untuk melihat tingkat kesehatan tanaman dari infeksi CVPD secara visual, skrining di lapangan melalui uji iodium dan uji laboratorium sehingga diperoleh tanaman induk jeruk keprok yang bebas CVPD. Perbanyakan tanaman menggunakan tanaman induk dilakukan secara vegetatif melalui teknik okulasi menggunakan mata tempel dari tanaman yang sehat dan sakit. Perbanyakan secara kultur jaringan tanaman kultur meristem pucuk dan subkultur dengan empat perlakuan seperti diringkas pada Gambar 2.1. Bagan percobaan skrining tanaman induk, perbanyakan secara okulasi dan meristem pucuk dan subkultur untuk perbanyakan bibit jeruk Brastepu bebas CVPD diperlihatkan pada Gambar 2.1.

2.5. Hipotesis Penelitian

1. Teknik skrining yang digunakan dapat mengidentifikasi simptom CVPD dan analisis DNA jeruk dengan PCR dapat menentukan patogen spesifik CVPD pada tanaman induk jeruk Brastepu.

2. Perbanyakan tanaman secara okulasi menggunakan mata tempel tanaman induk bebas CVPD akan menghasilkan bibit tanaman jeruk Brastepu kualitas baik yang sama dengan induknya.