BAB II

DASAR TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hukum adat di Indonesia (Bab 2.1), konsep hukum pertanahan adat (Bab 2.2), peraturan perundang-undangan mengenai hukum pertanahan adat (Bab 2.3) serta konsep mengenai batas (Bab 2.4).

2.1 Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat diartikan sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi tetap dihormati dan ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat adat tersebut (Soerojo, 1995). Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun tetap ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat adat tersebut (Soerojo, 1995). Selain itu, hukum adat pun memiliki sanksi (Sukanto, 1958, dikutip oleh Soerojo, 1995).

Definisi-definisi mengenai hukum adat tersebut diatas menggambarkan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sebagai hukum yang hidup, hukum adat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat, sehingga dapat didefinisikan pula bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan pemerintah (van Vollenhoven, 1913). Pernyataan ini dikuatkan dengan adanya pendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia (Djojodigoeno, 1958).

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah suatu kumpulan norma-norma adat yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan, dan berupa peraturan-peraturan hidup yang senantiasa berkembang.

Norma-norma tersebut meliputi aturan-aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang walaupun sebagian besar tidak ditulis, tetapi senantiasa ditaati oleh masyarakatnya karena memiliki sanksi.

Sebagai sebuah bentuk hukum yang memiliki kumpulan norma-norma, norma-norma hukum tersebut tersusun dalam suatu tatanan atau sistem. Sistem tersebut melingkupi pula lembaga adat yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan memiliki konsepsi hukum adat yang dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius (Harsono, 1997). Yang dimaksud dengan komunalistik yaitu dalam kehidupan masyarakat adat, terdapat sifat kebersamaan. Sedangkan yang dimaksud religius yaitu, masyarakat adat dalam kehidupannya sangat mempercayai hal-hal gaib dan sangat menghormati kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, konsepsi komunalistik religius dapat diartikan bahwa masyarakat adat memiliki kebersamaan yang tinggi dan mempercayai hal-hal gaib dalam kehidupannya.

Penerapan konsepsi dan asas-asas hukum adat ditentukan oleh suasana dan keadaan masyarakat adat yang bersangkutan serta nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar anggotanya. Hal ini mengakibatkan norma-norma hukum yang merupakan hasil penerapannya bisa berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan lainnya meskipun konsepsi dan asas-asas hukumnya sama. Demikian juga perubahan pada suasana, keadaan dan nilai-nilai dalam sebuah masyarakat adat dapat mengakibatkan perubahan dalam norma-norma hukum yang berlaku. Namun, perubahan suasana, keadaan dan nilai-nilai dalam sebuah masyarakat adat umumnya tidak mengakibatkan perubahan konsepsi dan azas-azas hukum adat pada masyarakat tersebut.

Hukum adat memiliki fungsi yang berbeda dengan adat istiadat. Hukum adat adalah suatu aktivitas kebudayaan yang memiliki fungsi pengawasan sosial, sedangkan adat istiadat biasa tidak memilikinya. Untuk membedakan suatu aktivitas adat dari aktivitas kebudayaan lainnya, harus mencari empat ciri dari hukum (attributes of law), yaitu (Pospisil, 1958):

1. Attribute of authority, yaitu aktivitas kebudayaan yang disebut hukum adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat;

2. Attribute of intention of universal application, yaitu atribut yang menggambarkan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa serupa dalam masa yang akan datang;

3. Attribute of obligation, yaitu keputusan-keputusan dari pemegang kuasa tidak hanya harus mengandung perumusan kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. Dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri dari individu-individu yang hidup;

4. Attribute of sanction, yaitu keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti seluas-luasnya. Sanksi itu bisa berupa sanksi jasmaniah yang diwujudkan dalam bentuk hukuman tubuh dan depriviasi dari milik, atau juga berupa sanksi rohani.

Selain itu, hukum adat memiliki dua unsur yang memperkuat ciri-ciri dari hukum, yaitu (Soerojo, 1995):

1. Unsur kenyataan, yaitu adat akan selalu diindahkan oleh masyarakat.

2. Unsur psikologis, yaitu terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa adat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Kedua unsur ini menimbulkan adanya kewajiban hukum (opinio yuris necessitatis).

Sedangkan dalam masyarakat, hukum adat diwujudkan sebagai (Soerojo, 1995):

1. Hukum yang tidak tertulis (jus non scriftum), merupakan bagian yang terbesar; 2. Hukum yang tertulis (jus scriftum) hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja/sultan-sultan dahulu seperti pranata di Jawa, peswara-peswara, titiswara-titiswara di Bali dan sarakata-sarakata di Aceh.

2. 2 Konsep Hukum Pertanahan Adat

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub-bab sebelumnya, konsepsi hukum adat selain dapat dirumuskan sebagai konsepsi komunalistik religius, juga memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik tersebut menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang disebut hak ulayat. Selain hak ulayat, masih terdapat hak-hak lainnya yang lebih bersifat individual.

Hak atas tanah dalam hukum adat itu dapat dibagi sebagai berikut (Artawilaga, 1960) :

1. Hak persekutuan hukum, yaitu hak ulayat, termasuk di dalamnya : a. hak pembukaan tanah

b. hak untuk mengumpulkan hasil hutan 2. Hak-hak perseorangan, yaitu diantaranya :

a. hak milik

b. hak memungut hasil tanah

c. hak wenang pilih/hak pilih lebih dahulu d. hak wenang beli

e. hak pejabat adat

Hak ulayat mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Hak ini memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat adat karena subyek hak ulayat adalah masyarakat adat, sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu (pasal 1 ayat 2, Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999).

Selain hak ulayat, dalam hukum adat dikenal pula hak kepala adat dan para tetua adat, yang sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah bersama tersebut. Kemudian ada berbagai hak-hak atas tanah yang dikuasai

oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat, sebagai hak bersama.

Pada sub-bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai hak ulayat serta hak individu atas tanah.

2.2.1 Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Harsono, 1997). Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu hak persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih berada di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan warganya atau kepentingan orang-orang luar (pendatang/orang asing) atas izin persekutuan serta dengan membayar uang pemasukan/rekognisi (Artawilaga, 1960).

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, disebutkan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun belum. Umumnya batas wilayah hak masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi dapat diperkirakan berdasarkan faktor-faktor sejarah, pola penyebaran, pola perpindahan serta faktor-faktor lain yang mendukungnya.

Hak ulayat memiliki kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Yang dimaksud dengan memiliki kekuatan ke dalam adalah (van Dijk, 1971):

1. Hak ulayat membolehkan anggota persekutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu, sifatnya hanya untuk keperluan diri sendiri atau keluarga serta tidak memperbolehkan penarikan keuntungan dari tanah secara tidak terbatas.

2. Jika dalam menggunakan hak untuk menarik keuntungan dari tanah itu digunakan dengan mengolah atau mengadakan persiapan untuk mengolahnya, maka timbul hubungan hak perseorangan yang agak tetap antara anggota itu dan tanah tersebut, maka hak-hak perseorangan itu tetap terkekang di dalam hak masyarakat atas tanah itu.

3. Persekutuan dapat menetapkan atau menyediakan tanah itu untuk keperluan umum persekutuan itu. Misalnya untuk tanah pekuburan umum, untuk padang ternak bersama, untuk pekarangan masjid dan sekolah, untuk tanah jabatan (bengkok) sebagai hadiah kepada para pembesar masyarakat itu dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki kekuatan keluar adalah :

1. Larangan terhadap orang luaran untuk menarik keuntungan dari tanah itu, kecuali dengan izin dan sesudah membayar uang pengakuan (rekognisi). Para warga yang mengumpulkan hasil tanah untuk maksud dagang biasanya diperlakukan sebagai orang luaran.

2. Larangan, pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat terhadap orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perseorang-orangan atas tanah pertanian. Untuk berbagai lingkungan hukum dapat disebutkan sebagai pernyataan hak pertuan (sebagai imbangan dari kewajiban hukum).

Pada dasarnya, antara hak persekutuan (hak ulayat) dan hak individu warganya terdapat hubungan timbak balik yang saling mempengaruhi. Dengan kata lain, semakin intensif hubungan antara individu warganya dengan tanah, maka semakin berkuranglah hak ulayat persekutuan terhadap tanah, begitu pula sebaliknya.

2.2.2 Hak Individu Atas Tanah

Setiap individu dalam suatu masyarakat adat dapat memiliki hak perseorangan atas tanah yang dibatasi oleh hak ulayat. Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah ulayat guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut dengan hak milik.

Seseorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah dan mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus sehingga ia memiliki hak milik atas tanah itu. Apabila kemudian tanah itu ditinggalkan dan tidak diurus lagi oleh yang berkepentingan, maka tanah itu dipengaruhi lagi oleh hak ulayatnya. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan warga kelompok yang lain. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Oleh karena itu, penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individual.

Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya, bukan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok. Akan tetapi, hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi semata, karena tanah yang dikuasai dan digunakan itu adalah bagian dari tanah-bersama. Oleh karena itu, dalam penggunaan tanah bekas ulayat tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata, melainkan harus memerhatikan juga kepentingan bersama. Sifat penguasaan yang demikian itu mengandung unsur kebersamaan (Harsono, 1997).

2.3 Peraturan Perundang-Undangan mengenai Hukum Pertanahan Adat

Dasar hukum mengenai hukum adat di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang-Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, serta dalam peraturan pelaksanaan UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria yang biasa dikenal dengan singkatan UUPA adalah UU No. 5 tahun 1960 yang mulai

berlaku pada tanggal 24 September 1960. UUPA adalah undang-undang nasional yang merupakan fundamental dari sistem pertanahan yang berlaku di negara kita.

Berikut ini akan diuraikan mengenai peraturan-peraturan mengenai hukum adat, baik itu dalam UUPA maupun di dalam peraturan lainnya seperti yang disebutkan diatas.

2.3.1 Hukum Pertanahan Adat dalam UUPA

Ada banyak pasal dalam UUPA yang mengatur mengenai hukum adat. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pelaksanaan hukum adat di Indonesia, pengertian hukum adat serta mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum pertanahan nasional. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dasar dari hukum pertanahan nasional adalah hukum adat. Prinsip pokok mengenai hukum adat dapat dilihat dalam pasal 5 UUPA yang berbunyi ”Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Namun pada prakteknya, konsepsi, azas-azas dan lembaga hukum adatlah yang diadopsi oleh UUPA setelah dimordenisasi sesuai perkembangan zaman.

Selain dari pasal 5 tersebut, pasal-pasal lain dalam UUPA yang berkaitan dengan hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (4):

”Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah.”

2. Pasal 3:

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat,

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

3. Pasal 22 ayat (1):

”Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah”

4. Pasal 26 ayat (1):

”Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.”

5. Pasal 56:

”Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang diberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.”

6. Pasal 58:

”Selama peraturan-peraturan pelaksanan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.”

7. Pasal VI Konversi:

”Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dangan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya

undang-undang ini yaitu: hak vrichtgebruik, gebruik, grand controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulaiberlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberikan wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.

8. Pasal VII Konversi:

(1) Hak golongan pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini nmenjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1).

(2) Hak golongan pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.

(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

9. Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan bahwa:

”Dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka Hukum Agraria itu akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial dan masyarakat swapraja yang feodal.”

10. Penjelasan pasal 16 dinyatakan bahwa:

”Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum Pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna usaha dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Unadng Hukum Perdata. Hak guna bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang Hukum Perdata.

Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (pasal 7 dan 10) tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat semntara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo pasal 5).”

11. Penjelasan pasal 5 dinyatakan bahwa:

“Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat penjelasan umum II angka 1.”

12. Penjelasan pasal 22:

“Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah, cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara.”

2.3.2 Hukum Pertanahan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lain Selain UUPA, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan hukum pertanahan adat. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum adat terutama berkaitan dengan kehutanan, Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang pengairan yang sedikit menyinggung mengenai hukum adat dalam perairan, Peraturan Menteri Pertanian dan

Agraria no. 2 tahun 1962 yang memuat tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak Indonesia atas tanah, Peraturan Pelaksanaan UUPA lainnya yang umumnya memuat mengenai hukum adat dalam pelaksanannya serta Peraturan Daerah yang membahas mengenai hukum adat. Isi dari peraturan dan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, diantara pasal-pasalnya yang berkaitan dengan hukum adat ialah:

a. Pasal 1 poin 6: ”Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

b. Pasal 4 ayat 3: ”Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. c. Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 :

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

d. Pasal 8 ayat 1 dan 2 :

(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.

(2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: a. penelitian dan pengembangan,

b. pendidikan dan latihan, dan c. religi dan budaya.

e. Pasal 17 ayat 2: ”Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan”.

f. Pasal 34: ” Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

a. masyarakat hukum adat, b. lembaga pendidikan, c. lembaga penelitian,

d. lembaga sosial dan keagamaan g. Pasal 37 ayat 1 dan 2:

(1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam undang-undang ini hanya kita jumpai ada satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan ayat 2 pasal ini (tentang hak menguasai dari negara terhadap air) tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat setempat adalah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan termasuk juga lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat religius.

Selain itu, hukum adat juga terdapat dalam peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang mengatur tentang kemungkinan untuk mewakafkan tanah yang masih

berstatus sebagai tanah adat (tanah yang belum bersertifikat) dimana seseorang dapat menyerahkan bukti lain selain sertifikat.

2. Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam peraturan ini hanya diberikan pengaturan terhadap beberapa hal saja dan sepanjang yang menyangkut hak adat adalah yang berkenaan dengan gogolan, pekulen dan sanggan. Dalam pasal 20 ini ditentukan:

1) Konversi hak-hak gogolan, sanggan atau pekulen yang bersifat tetap menjadi hak milik sebagai dimaksud dalam pasal VII ayat (1) ketentuan konversi undang-undang pokok agraria dilaksanakan dengan surat keputusan penegasan kepala inspeksi agraria yang bersangkutan.

2) Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersifat tetap kalau para gogol terus menerus mempunyai tanah gogolan yang sama jika meninggal dunia gogolnya itu jatuh pada warisnya tertentu.

3) Kepala inspeksi agraria menetapkan surat keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan memerhatikan pertimbangan Bupati.Lepala daerah yang bersangkutan mengenai sifat tetap dari hak gogolan itu menurut kenyataannya.

4) Jika ada perbedaan pendapat antara kepala inspeksi agraria dan Bupati Kepala Daerah tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersifat tetap atau tidak tetap, demikian juga jika desa yang bersangkutan bernilaian pendapat dengan kedua pejabat tersebut maka soalnya dikemukakan lebih dahulu dengan Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia Atas Tanah. Dalam pasal 1 peraturan ini antara lain disebutkan bahwa atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam pasal II dan VI ketentuan konversi undang-undang pokok agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan

peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Sepanjang peraturan pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan.

4. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan ini terdapat pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbutkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dam Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Dari pasal ini dinyatakan bahwa kita menganut sistem pertanahan yang lebih bersifat negatif, tetapi sistem ini memiliki kelemahan bahwa pemegang hak yang tercatat pada buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi gugatan dari pihak lain. Kelemahan ini diatasi dengan menggunakan lembaga acquisitive verjaring, tetapi karena hukum adat tidak menggunakannya, maka dipakai lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan orang lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan ini terdapat dalam UUPA yaitu pasal 27, 34 dan 40 yang menyatakan mengenai hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999. Dalam kedua Peraturan Daerah tersebut tercantum pasal-pasal mengenai hukum adat, batas wilayah adat, karakterisitik adat di daerah masing-masing serta perlindungan terhadap wilayah adat tersebut.

2.4 Konsep Batas

Batas merupakan penanda dari suatu wilayah, selain itu batas dapat juga didefinisikan dalam segi hukum, yaitu suatu garis khayal yang memisahkan dua wilayah yang bersebelahan (Dale dan McLaughlin, 1999). Batas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu wilayah, terutama menyangkut kepada pengakuan wilayah kekuasaan dan pembatasan kewenangan diantara dua wilayah yang berbeda. Batas wilayah merupakan penanda berakhirnya suatu wilayah di setiap daerah yang terkait dengan aspek kewenangan dalam pengelolaan suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah baik di wilayah darat maupun di laut secara proporsional, maka daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayahnya untuk melakukan perencanaan pembangunan yang mengacu pada unsur keruangan serta pengelolaan aset sumber daya alam, untuk itu ketegasan dan kejelasan batas wilayah sangat diperlukan.

Banyak sekali ilmuwan yang mendefinisikan batas melalui jenisnya, diantaranya ialah Dale dan McLaughlin (1999) serta Barry (1999). Batas teridentifikasi dalam dua bentuk, yaitu fixed boundary dan general boundary (Dale dan McLaughlin, 1999). Selain kedua jenis batas tersebut, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa terdapat satu buah jenis batas lagi yang disebut topological boundary (Barry, 1999).

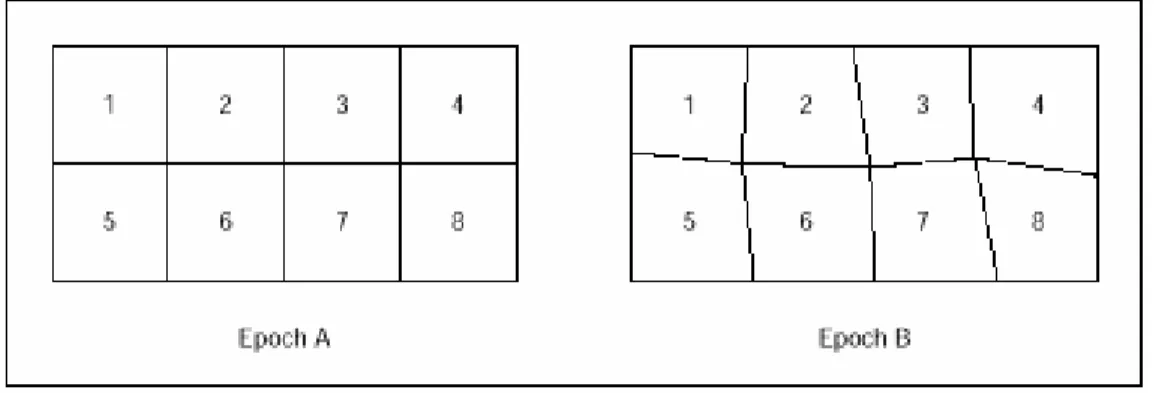

Fixed boundary dapat didefinisikan sebagai garis presisi dari suatu batas yang dapat ditentukan, sedangkan general boundary hanya memperlihatkan suatu batas melalui pendekatan yang tidak presisi, contohnya adalah batas yang didefinisikan dalam objek natural seperti hutan (Dale dan McLaughlin, 1999). Topological boundary merupakan konsep batas yang menyatakan bahwa batas bukan merupakan sesuatu yang kaku (rigid), tetapi dapat berubah-rubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik persil tersebut (Barry, 1999). Topologi tidak terkait dengan perubahan bentuk geometri, tetapi terkait dengan perubahan hubungan antara dua objek yang bersebelahan. Dalam sistem topological boundary, batas hukum dari suatu bidang tanah dapat berubah-rubah selaras dengan batas fisik dari suatu persil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilik persil tersebut. Gambar 2.1 berikut ini

mengilustrasikan mengenai implementasi topological boundary yang diamati dalam dua epok yang berbeda.

Gambar 2.1 Topological boundary

Epok A menggambarkan tampilan ketika pertama kali bidang tanah terbentuk, sedangkan epok B menggambarkan tampilan dari objek yang diyakini oleh penduduk sesuai dengan unit kepemilikan persilnya pada epok tersebut. Topological boundary merupakan bentuk khusus dari sistem general boundary, mengijinkan adanya pergeseran dari garis matematis batas tersebut, untuk menyesuaikan dengan posisi garis batas fisik yang berubah ketika berpindah (Barry, 1999).

Seringkali timbul kasus mengenai sengketa batas. Sengketa yang timbul biasanya dijumpai setelah di wilayah yang berbatasan dimana telah ditemukan sumber daya alam yang menguntungkan, misalnya pertambangan, tempat wisata dan lain lain. Batas-batas tersebut pada umumnya tidak jelas dan belum ditetapkan secara pasti. Selain itu, sengketa juga dapat muncul dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu adanya sengketa batas persil. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian data antara dua pihak yang bersengketa, hal inilah yang menjadi faktor utama adanya sengketa batas persil.

Untuk itu, diperlukanlah proses penetapan batas. Sehingga tujuan penetapan batas secara umum adalah untuk lebih memastikan dan mengukuhkan batas suatu wilayah yang didukung dengan dokumen otentik berupa peta dengan koordinat

geografi dalam sistem datum tertentu dari pilar batas di lapangan. Dalam ruang lingkup persil yang kecil, penetapan batas lebih berkaitan dengan status hukum dari persil tersebut.

Dalam segi hukum, batas merupakan sebuah garis khayal (imaginary line) yang memisahkan dua buah wilayah yang saling bersinggungan. Umumnya, suatu batas direpresentasikan dalam suatu objek fisik yang menggambarkan garis khayal tersebut, misalnya dalam suatu persil umumnya dibatasi oleh suatu pagar ataupun pembatas lain yang menandakan bahwa persil tersebut telah dimiliki oleh seseorang. Hal yang perlu diperhatikan adalah suatu batas fisik (umumnya berupa pagar) dapat mendeskripsikan suatu batas dari wilayah tertentu, padahal bila dilihat dari segi hukum suatu objek fisik dapat saja tidak bersinggungan dengan batas hukum dari wilayah tersebut. Jadi secara hukum suatu batas fisik hanya merupakan penanda serta menjadi batas wilayah saja, bukan merupakan indikator dari batas hukumnya.

2.4.1 Batas daerah

Seperti yang disebutkan sebelumnya, batas merupakan hal penting di dalam suatu wilayah kekuasaan. Terkadang sering terjadi sengketa antara dua wilayah bersebelahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas antara keduanya. Walaupun batas fisik tidak selalu menggambarkan batas hukum dari suatu wilayah, tetapi batas fisik pun perlu ditetapkan dan ditegaskan secara teknis untuk menandai wilayah tersebut.

Sesuai yang tercantum di dalam Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) yang dibuat oleh Dirjen PU Depdagri (2002), penetapan batas daerah di darat adalah proses penetapan batas daerah secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu :

1. Penelitian dokumen batas 2. Penentuan peta dasar

Tahap Kesatu: Penelitian Dokumen Batas

1. Dokumen batas yang perlu diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan data serta dokumen lain yang dianggap perlu.

2. Di samping ketentuan perundang-undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan perlu diteliti, data dan dolumen pendukung lain yang perlu dipersiapkan adalah :

1) peta rupabumi (topografi) kawasan perbatasan 2) peta administrasi daerah yang telah ada 3) peta batas daerah di darat yang ada 4) dokumen sejarah.

Tahap Kedua: Penentuan Peta Dasar

1. Peta dasar yang digunakan untuk menggambarkan batas daerah di darat secara kartometrik adalah peta rupabumi atau peta topografi yang memiliki skala tipikal 1:5.00000 (untuk provinsi), 1:100000 (untuk kabupaten), 1:5.0000 (untuk kota). Selain itu, peta dasar tersebut harus memiliki sistem proyeksi peta TM (Traverse Mercator), datum DGN 95, dan sistem grid UTM (Universal Traverse Mercator) dengan grid geografis dan metrik.

2. Apabila menggunakan peta topografi lain, maka peta tersebut harus ditransformasikan dulu sehingga memiliki spesifikasi seperti di atas.

3. Tim PPBD dari daerahdaerah yang berbatasan menentukan peta dasar yang akan digunakan untuk penggambaran batas daerah, serta melaksanakan proses transformasi datum maupun koordinat yang diperlukan.

Tahap Ketiga: Pembuatan Peta Batas Daerah Kartometrik

Proses pembuatan peta batas daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Penurunan/kompilasi dari peta-peta yang sudah ada. 2. Pemetaan terestris.

Peta batas yang telah diverifikasi oleh tim PPBD Pusat dan disetujui oleh Kepala Daerah yang berbatasan dicetak minimal tujuh rangkap untuk mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Selain melakukan penetapan batas daerah, perlu juga dilakukan proses penegasan batas daerah. Dalam setiap kegiatan penegasan batas daerah di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis PPBD Pusat bersama dengan Tim Teknis PPBD tingkat Daerah yang saling berbatasan. Tahapan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di darat meliputi:

1. Tahap penelitian dokumen batas. 2. Tahap pelacakan batas.

3. Tahap pemasangan pilar batas daerah.

4. Tahap penentuan posisi pilar batas dan pengukuran garis batas. 5. Tahap pembuatan peta batas.

Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil dari setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Tim PPBD Pusat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Setelah dilakukan proses penetapan dan penegasan batas daerah, maka suatu daerah secara sah akan memiliki batas administrasinya yang diakui oleh pemerintah. Batas administrasi ini akan menjadi penanda dari berlakunya suatu aturan daerah di wilayah tersebut.

2.4.2 Batas Persil: Aspek Hukum Batas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dilihat dari segi hukum, suatu objek fisik tidak selalu menjadi indikator dari batas hukum wilayah tersebut. Walaupun demikian, suatu objek fisik merupakan bagian yang penting dalam proses penentuan batas wilayah tersebut. Dengan adanya objek fisik suatu batas, misalnya pilar batas daerah, maka akan diperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar daerah di darat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Monumen yang menjadi penanda dari suatu wilayah tertentu, mengindikasikan batas dari wilayah tersebut. Objek fisik yang dijadikan batas, haruslah permanen, stabil, mudah diidentifikasi, dan mudah terlihat. Objek fisik tersebut dapat berbentuk apa saja asalkan memenuhi syarat tersebut, contohnya adalah tembok, pagar, atau deretan titik patok yang menandainya (Dale dan Mclaughlin, 1999). Tetapi terkadang ada juga batas wilayah yang tidak bisa ditentukan batas wilayahnya secara spesifik, batas tersebut hanya dapat ditentukan secara umum saja, misalnya di Kasepuhan Ciptagelar. Biasanya yang menjadi batas di wilayah Kasepuhan adalah hutan ataupun sungai tanpa pernah ditentukan batas spesifiknya.

Dalam proses pendaftaran tanah, batas spesifik dari suatu persil harus dapat ditentukan. Proses penentuan batas tersebut terjadi ketika batas umum dari persil telah disetujui oleh pemilik persil yang bersebelahan ketika proses ajudikasi berlangsung.

Sebagai suatu objek hukum yang didefinisikan secara teknis dalam bentuk garis khayal yang berada di atas tanah, maka suatu batas persil tidak selamanya permanen, tetapi dapat berubah-ubah karena faktor tertentu, diantaranya adalah:

1. Kesepakatan dengan tetangga, hal ini dapat terjadi ketika pagar pembatas dengan persil tetangga berubah dan terjadi pergeseran batas hingga akhirnya terjadi kesepakatan baru.

2. Oleh panitia pendaftaran tanah ketika proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.

3. Kekuatan alam, contohnya batas tepi sungai dapat tergerus oleh air dan menyebabkan batasnya berubah.

4. Keputusan pengadilan ketika terjadi sengketa lahan.

Di dalam suatu batas, terkandung nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Bukti adanya hak atas suatu persil berupa sertifikat tanah yang diakui di mata hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pengumpulan dan pelacakan data-data yang berkaitan dengan batas tersebut sehingga dapat memperkuat status batas tersebut di mata

hukum. Keterangan dan data-data mengenai suatu batas persil merupakan bukti awal kepemilikan lahan yang disebut alas hak. Alas hak tersebut diantaranya:

1. Saksi yang telah bersumpah di mata hukum atas kesaksiannya.

2. Dokumen publik, yang memuat mengenai batas administratif resminya. 3. Dokumen tua dan peta terdahulu.

4. Riwayat konstruksinya, terutama mengenai pembangunan pagar pembatas dan perbaikan lainnya.

5. Adat dan kebudayaan lokal serta penggunaan tanah tersebut, terutama untuk lahan yang dimiliki oleh komunitas adat tertentu.

Penentuan batas suatu tanah sangat diperlukan terutama ketika melakukan proses pendaftaran tanah. Ketika seseorang hendak mendaftarkan tanahnya, maka perlu dilakukan pengecekan di lapangan serta non lapangan. Proses pengecekan di lapangan ini dilakukan untuk melihat kenyataannya sejauh mana dan seperti apa tanah yang akan didaftarkan tersebut. Peran surveyor sangat diperlukan pada kegiatan ini, selain mengukur tanah yang akan didaftarkan, juga menggambar sketsa tanah tersebut untuk dicantumkan dalam sertifikat nantinya. Sedangkan pengecekan non lapangan, diantaranya dilakukan dengan cara meneliti kembali berkas-berkas serta dokumen-dokumen yang terdahulu agar tidak terjadi sertifikat ganda serta menghindari adanya sengketa tanah di masa yang akan datang. Selain itu, kesepakatan dengan pemilik lahan yang bersebelahan juga sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi batas dari lahan yang akan didaftarkan.