79

PENGELOLAAN

KAWASAN HUTAN

81

PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Bab V

Pembangunan nasional akan berhasil dengan baik apabila daerah-daerah juga memprioritaskan dalam praktek pembangunan yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Dari empat program yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya melaksana-kan pembangunan sangat tepat dan sasarannya sudah jelas untuk direa-lisasikan. Karena program tersebut yang kini sedang menjadi peioritas, dari sisi pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Siak mem-prioritaskan program pembangunan dibidang infrastruktur pedesaan. Jalan-jalan usaha tani yang dapat mendukung peningkatan perekonomian bagi para petani, menciptakan program pertanian yang berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat serta menambah pendapartan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Siang juga melakukan adanya peningkatan SDM, pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya yang tidak bermafaat untuk lebih bermanfaat dan ini terbukti dengan anggaran Ka-bupaten Siak biaya untuk belanja hanya 37%. Dan menciptakan program pemanfaatan pembangunan yang pro rakyat seperti pendidikan gratis. Tentunya ini juga masih menjadi acuan dalam program pembangunan tahun 2015 yang saat ini belum terselesaikan akan menjadi lanjutan pada tahun berikutnya. Program Pemerintah Kabupaten Siak dalam mambengun daerah ini juga membrdayakan BUMD, perusahaan-perusahaan yang ada

82

di Kabupaten Siak untuk ambil bagian dalam pembangunan sehingga pembangunan tidak hanya mengacu pada anggaran APBD. Akan tetapi juga harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Kabupaten, sehngga dalam realisasinya tidak terjadi tumpang tindih.

5.1 POTENSI PEMBERDAYAAN ALAM

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Siak dilihat dari aspek luasan dari hasil pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau tahun 1987 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRWP) Riau Tahun 1994 serta berdasarkan hasil pemekaran kabupaen baru, dimana Kabupaten Siak memiliki luas sekitar 855.603 Ha. Dari luasan 855.603 Ha tersebut seluas 282.091,52 Ha atau sama dengan 56% merupakan kawasan htan lindung seluas 6.103,48 Ha dan Hutan Suaka Margasatwa seluas 69.884,25 Ha. Sedangkan sisanya me-rupakan Taman Hutan Raya (Tahura) Minas seluas 2.337 Ha, Hutan pro-duksi Tetap (HP) seluas 183.551,90 Ha. Hutan propro-duksi terbatas (HPT) seluas 215.394,38 Ha, Hutan Mangrove seluas 6.820,53 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK)/ areal peruntukan lain seluas 371.511,48 Ha. Komiditi sawit di Kabupaten Siak memegang peranan kuat dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat setempat yang tinggal disekitar daerah perkebunan dan dengan sendirinya juga akan mengangkat perekonomian masyarakat. Pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara khusus dan secara umum untuk meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Adapun komiditi yang dikembangkan di Kabupaten Siak diantaranya terdapat 7 jenis tanaman, namun sawit dan karet merupakan dua komiditi utama yang dikembangkan di Kabupaten Siak. Perkebunan besar swasta merupakan struktur terbesar yang telah memperoleh izin lokasi di wilayah Kabupaten Siak dalam mengembangkan satu jenis komoditi unggulan yaitu kelapa sawit. Sementara perkebunan rakyat tersebar disekitar kawasan pemukiman dan perkebunan besar yang berfungsi sebagai plasma dari perkebunan besar.

83 Potensi terbesar di Kabupaten Siak merupakan komoditi kelapa sawit dengan jumlah penyebaran luas kebun kelapa sawit 217.715 Ha dan penyebarn parbik kelapa sawit sebanyak 20 unit. Produksi kelapa sawit masyarakat Kabupaten Siak saat ini adalah 4.227.028 Ton dengan produksi rata-rata 23.697/Kg H. Tanaman perkebunan yang mengalami pertambahan secara signifikan adalah kelapa sawit, sedangkan tanaman karet mengalami penurunan. Artinya sebagian komoditas perkebunan yang ada sudah termasuk karet dialihfungsikan menjadi tanaman kelapa sawit, hal ini berdasarkan data bahwa kelapa sawit tidak mengalami penurunan. Pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit masih memberi pe-luang besar di Kabupaten Siak. Pola yang dilaksanakan dalam pengem-bangan komoditi perkebunan antara lain, pola perusahaan swasta, pola kemitraan, pola swadaya, dan pola inti plasma. Peningkatan nilai tambah diperlukan industri hilir CPO sehingga dapat dihasilkan margarine, minyak goreng, sabun dan sebagainya. Kegiatan industri hilir CPO dapat dikembangkan secara integral dalam kawasan industri Tanjung Buton. Sangat berpeluang ditawarkan kepada para investor untuk membangun industri hilir. Investasi yang terus meningkat di Kabupaten Siak ini dari tahun ke tahun bagi investor adalah di bidang kelapa sawit, karena lahan yang mendukung dan letak daerah yang strategis, sehingga hampir setiap lahan yang kosong atau hutan digunakan untuk membangun perkebunan sawit.

5.2 KAWASAN HUTAN

Hutan Indonesia memiiki nilai ekonomi, sosial, lingkungan dan bu-daya bagi negara dan khususnya bagi masyarakat setempat. Jika berbagai peranan itu tidak seimbang, maka satu lebih ditekankan daripada yang lainnya, sehingga keberlanjutan hutan akan semakin terancam. Hal ini terlihat selama 25 tahun terakhir ini, dimana eksploitasi sumberdaya dan tekanan pembangunan mempunyai pengaruh pada hutan. Dalam buku agenda 21 Indonesia disebutkan bahwa faktor-faktor yang menekankan kerusakan hutan Indonesia adalah:

a. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata b. Konversi hutan untuk pengembangan perkebunan dan pertambangan.

84

c. Pengabdian atau ketidaktahuan mengenai pemilikan lahan secara tradisional (adat) dan peranan hak adat dalam pemanfaatan sum-berdaya alam

d. Program transmigrasi

e. Pencemaran industri dan pertanian pada hutan lahan basah f. Degradasi hutan bakau yang disebabkan oleh konveksi menjadi tambak g. Pemungutan spesies hutan secara berlebihan dan

h. Introduksi spesies eksotik (UNDP & KMNLH, 1997)

Berdasarkan jenisnya, hutan yang bisa dimanfaatkan adalah hutan produksi. Pengertian dan definisi dari hutan produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk meng-hasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, indutri dan export. Hutan ini biasanya terletak di dalam batasan-batasan suatu HPH (memiliki izin HPH) dan dikelola untuk menghasilkan kayu.

Pengelolaan penebangan yang baik, apabila diimbangi dengan pena-naman dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Hutan produksi dapat dibagi menjadi Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan yang dapat dikonversi-kan (HPK). HUTAN Produksi Tetap (HP) merupadikonversi-kan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. HPT merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas umumnya berda diwilayah pegunungan dimana lereng yang cuman menyulitkan proses pembalakan. Sementara Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai nilai 124 atau kurang diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Hutan produksi konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Tujuan konversi hutan adalah untuk meningkatkan nilai tambah suatu kawasan hutan melalui kegiatan pemanfaatan lahan yang lebih optimal. Masalah kebijakan juga menjadi fokus mengapa kebijakan akan konversi hutan semakin meluas selain permintaan pasar yang semakin tinggi juga.

85 Kebijakan dari pemerintahan memang bisa saja tidak terkait langsung dengan pemberian izin dalam pendirian kebun kelapa sawit di Indonesia, tetapi secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan dalam perluasan perkebunan kelapa sawit. Masalah izin menjadi lebih mudah dengan berbagai aturan yang ada.

Faktor yang menekankan kerusakan hutan Indonesia adalah konversi hutan untuk pengembangan perkebunan. Sedangkan pengertian perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk me-wujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pembangunan pada saat sekarang ini lebih kepada pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi Indonesia mengikuti perkembangan zaman tanpa melihat prospek kedepan. Per-kembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Se-dangkan hakikat pembangunan yang sebenarnya adalah pembangunan yang berkenajutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit. Maka, dengan adanya konsep suistinable development yang akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan.

Dalam sejarah perkembangan pembangunan sektor kehutanan di Indonesia dimulai sejak akhir tahun 1960-an dimana pengelolaan dan pemanfaatan hutan mulai mengarah kepada nilai komersial. Namun seirng berjakannya waktu, kebutuhan akan hutan tidak hanya bertumpu pada hasil kayu tetapi juga kepada pemanfaatan jasa lingkungan seperti menyerap emisi karbon yang merupakan salah satu unsur gas rumah kaca. Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Siak dilihat dari aspek luasan dari hasil pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau tahun 1987 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau tahun 1994 serta berdasarkan hasil pemekaran kabupaten baru.

Pada umumnya kondisi hutan di Indonesia sudah pada tingkat rusak berat dimana kawasan hutan yang masih memiliki tegakan alami yang hanya tersisa pada kisaran 30%-40% saja. Perubahan status kawasan

86

hutan menjadi peruntukan kegiatan pembangunan dan penambahan kawasan hutan oleh kelompok-kelompok masyarakat menjadi ancaman serius bagi kelangsunga ketersediaan sumber daya hutan pada masa yang akan datang. Khusuanya di Kabupaten Siak kerusakan kawasan hutan yang memiliki tegakan alami lebih mengarah kepada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat temoatan dan pembangunan sektor kehutanan berupa pembangunan hutan tanaman industri yang ber-sifat monokutur yang secara langsung dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman sumber alam hayati baik jenis flora maupun fauna.

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Siak merupakan gabungan antara kebun masyarakat dan perusahaan yang bergerak dibidang perke-bunan didukung oleh industri pengolahan hasil perkeperke-bunan. Kombinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan sebagai sumberpendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Siak. Produksi perkebunan yang bermutu dan masyarakat memiliki tempat pemasaran yang pasti dapat menjadi stimulus untuk mempertahankan lahan sehingga pengalihan fungsi lahan dari perkebunan dikembangkan menjadi industri yang ramah lingkungan dan sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

5.3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN KEHUTANAN

Dinas Pekebunan dan Kehutanan Kabupaten Siak memiliki kebi-jakan yang harus dilaksanakan, dalam hal ini penitikberatkannya kepada pemberian manfaat bagi masyarakat sebesar-besarnya terutama masya-rakat disekitar kawasan hutan dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi hutan dari segi produksi, fungsi ekologi dan sosial ekonomi.

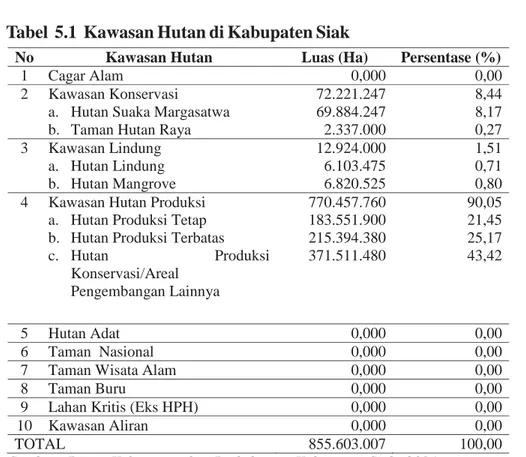

Perkembangan kawasan hutan di Kabupaten Siak dapat dilihat dalam beberapa kategori atau fungsi lahan. Hutan dapat dikelompokkan antara lain kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan kawasan hutan produksi sesuai dengan tabel berikut:

87 Pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan pengelolaan hutan, baik itu mempertahankan hutan yang telah dirusak maupun membangun hutan yang baru diperlukan prioritas kegiatan teknis seperti berikut:

1. Menyelesaikan masalah kawasan hutan yang sudah terjadi dan mencegah terjadinya masalah baru guna meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan lindung serta hutan konservasi.

2. Memberikan kemudahan bagi penerima manfaat serta mampu menekan terjadinya ekonomi harga tinggi serta mmbuat landasan yang kuat guna mengalokasikan manfaathutan secara adil.

3. Menyediakan ketersediaan infrastruktur sosial ataupun ekonomi dalam menunjang penguatan kelembagaan lokal khususnya untuk memperoleh akses dalam memanfaatkan hutan, meningkatkan efisiensi ekonomi ataupun mengembangkan nilai tambah hasil dari hutan.

No Kawasan Hutan Luas (Ha) Persentase (%)

1 Cagar Alam 0,000 0,00

2 Kawasan Konservasi

a. Hutan Suaka Margasatwa b. Taman Hutan Raya

72.221.247 69.884.247 2.337.000 8,44 8,17 0,27 3 Kawasan Lindung a. Hutan Lindung b. Hutan Mangrove 12.924.000 6.103.475 6.820.525 1,51 0,71 0,80 4 Kawasan Hutan Produksi

a. Hutan Produksi Tetap b. Hutan Produksi Terbatas

c. Hutan Produksi Konservasi/Areal Pengembangan Lainnya 770.457.760 183.551.900 215.394.380 371.511.480 90,05 21,45 25,17 43,42 5 Hutan Adat 0,000 0,00 6 Taman Nasional 0,000 0,00 7 Taman Wisata Alam 0,000 0,00

8 Taman Buru 0,000 0,00

9 Lahan Kritis (Eks HPH) 0,000 0,00 10 Kawasan Aliran 0,000 0,00

TOTAL 855.603.007 100,00

Tabel 5.1 Kawasan Hutan di Kabupaten Siak

88

Jenis kegiatan diatas harus dilakukan serta berorientasi pada rencana yang telah ditetapkan serta juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi untuk menyelaraskan arah egenda pemerintah, Pemprov, serta Prmbkab/Pemkot sehingga KPH menjadi solusi stretegis yang tak bisa dihindari.

Adapun landaan dibentuknya KPH berdasarkan pada peraturan seperti berikut:

1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan

3. PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

4. PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota

5. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

6. Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH 7. Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)

8. Permendagri No.61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Daerah.

Selaras dengan peraturan diatas, bahwa pokok-pokok yang terkandung menjadi pedoman dalam membuat kebijakan dibentuknya KPH. Seluruh kawasan hutan serta seluruh kekayaan yang ada di dalamnya yang berada di Negara Indonesia sepenuhnya dikuasi negara untuk dimanfaatkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Negara memberikan kewenangan ke-pada pemerintah untuk mengurus dan mengatur apapun yang berkaitan dengan hutan. Pengelolaan hutan bertujuan urntuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat yang mencakup:

1. Perencanaan kehutanan 2. Pengelolaan hutan

3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan hutan

89 Adapun TUPOKSI dari organisasi KPH adalah:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, mencakup: a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin

c. Penggunaan kawasan hutan dalam pemantauan serta pengen-dalian terhadap pemegang izin

d. Pemanfaatan hutan diwilayanh tertentu e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi

f. Perlindungan hutan dan konservasi alam

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk diimplementasikan

3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.

4. Melaksanakan pemantauan serta penilaian atas pelaksanaan ke-giatan pengelolaan hutan diwilayahnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah menetapkan TUPOKSI KPH. Adapun Tupoksi utama KPH adalah untuk KPHP serta KPHL. Sebelum adanya KPH, seluruh TUPOKSI KPH dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun TUPOKSI KPH tersebut yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan TUPOKSI Dinas Kehutanan yaitu menyelenggarakan pengurusan administrasi kehutanan.

Dalam proses pembangunan KPHP dan KPHL di negara Indonesia, Kementerian Kehutanan membuat ketetapan Indikator Kerja Utama (IKU) mengenaik KPH dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dalam Permenhut No. P51/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah KPH di Indonesia dan dioperasikannya 120 KPH sehingga perlu dibentuk KPH Model Seluruh Indonesia. Pembangunan KPHL dan KPHP terdiri dari 3 aspek yakni pembangunan wilayah, pembentukan organisasi serta penyusunan rencana.

90

Pada dasarnya manusia akan selalu melakukan interaksi dengan hutan, karena hutan menjadi kebutuhan pokok yang memiliki kekayaan SDA yang dibutuhkan manusia. Seperti melakukan perburuan ataupun mencari ramuah herbal yang semua bahan bakunya terdapat dalam hutan. Sehingga manusia dan hutan tidak bisa dipisahkan dan menciptakan hu-bungan yang kuat.

Pada tahun 2000, CIFOR memprediksikan bahwa sekitar 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia bertepat tinggal di dalam maupun disekitar hutan. Dan bermata pencaharian sebagai petani rotan, madu, damar, buah-buahan, dedauan, satwa liar, serta ikan yang sumbernya berasal dari hutan yang akan digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga maupun di komersilkan. Dan membuat perkitaan bahwa sekitar 7 juta penduduk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan bergantung pada karet yang tersebar dilahan sekitar 2.5 juta Ha. Perkebunan karet dijadikan sebagai lahan usaha penduduk lokal serta memiliki berbagai jenis wanatani (perkebunan berbagai jenis spesies buah digabung dengan tumbuhan hutan alami) tanpa campur tangan dari liar. Walaupun lahan tersebut tidak bersertifikat namun masyarakat asli mengerti bentuk tradisional pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan, yang diakui secara spesifik dalam pasal 18 UUD negara Indonesia.

Meskipun pemerintah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat serta sistem penguasaan lahan seperti yang termaktub dalam UU No. 5/60 tentang Pokok-Pokok Agraria dan UU Pokok Kehutanan No. 5/67 yang kemudian direvisi menjadi UU Kehutanan No. 41/99 secara tegas juga menyatakan bahwa kesempatan untuk mnuntut hak pemanfaatan hasil hutan maupun hak ulayat atas tanah tidak diperbolehkan melebihi kepentingan nasional. Dapat dipahami, tentunya ini tidak mengedepankan kepentingan kelompok diatas kepentingan negara.

Namun pemahaman ini menjadi tumpang tindih saat paradigma pembangunan kehutanan menitikberatkan pada laju investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah mengundang para investor untuk menanamkan modalnya padasektor kehutanan di Indonesia sehingga akan menggantikan keberadaan masyarakat yang tinggal disekitar hutan yang telah menjadikan hutan sebagai suatu kebutuhan baik dalam bermata pen-caharian yang sudah membentuk suatu sistem ataupun membangun equilibirum.

91 Meskipun perusahaan memberikan trickledown effect dalam usahanya namun hal ini justru tidak pernah terjadi. Dalam jangka pendek masyarakat bisa menjalankan kegiatan ekonomi dalam menyalurkan baha-bahan makanan dan kebutuah lainnya serta mendapatkankesempatah kerja meskipun hanya menjadi buruh dari perusahaan tersebut. Dalam jangka pendek ketia hutan dieksploitasi secara terus menerus maka akan ber-dampak pada jangka panjang karena tanah akan kehilangan kesuburannya dan berakibat kepada masyarakat yang tidak bisa lagi memenfaatkan SDA yang dimiliki hutan bahkan bisa meninmbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Sampai sekarang pemerintah tidak juga melakukan koreksi maupun evaluasi terhadap perusahaan yang telah melakukan kerusakan tersebut, pemerintah tidak juga peka terhadap dampak jangaka panjang yang akan ditimbulkan. Padahal dalam UU dijelaskan bahwa hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat yang telah menguasai dan mengelola hutan jauh sebelum negara ini lahir sehingga untuk pe-ngelolaan dan pemanfaatannya harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan.

Selain itu, pemerintah juga dalam menetapkan status selama ini masih mengikuti sikap pemerintahan zaman Belanda tanpa melalui proses yang seharusnya (due process) dan juga tidak memberikan kompensasi yang berarti. Ratusan juta Ha lahan diklaim sebagai hutan negera ke-mudian dengan kepentingan ekeonomi akan diserahkan kepada investor yang dianggap menguntungkan. Meskipun proses penetapan hutan negara memberikan syarat untuk dilakukan penatabatasan terhadap kawasan guna menghindari tumpang tindih dengan kawasan masyarakat. Walaupun faktanya hanya sekitar 20% seluruh hutan yang dilakukan penatabataan. Adanya metode pengambil alihan secara paksa SDA hutan dari masyarakat pada akhirnya akan berujung pada kemunculan konflik yang bermacam-macam. Ekstraksi hutan yang awalnya betujuan untuk men-sejaherakan masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada akhirnya menjunjukkan kegagalan. Hal ini terlihat di-mana hadirnya pembangunan sektor kehutanan di negara Indonesia malah berujung pada kemunculan koflik seperti demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, suku adat, ataupun dari etnis tertentu yang

92

merasa dirugika atas pembangunan sektor kehutan tersebut. Suatu pembangunan akan dikatakan berhasil jika keberadaannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat karena masyarakat menjadi salah satu kelompok sasaran utama serta mampu memper-tahankan keberadaan dan daya dukung ekologinya

5.4 KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN

Penegakan hukum di sektor hutan di Indonesia tidak akan berjalan jika terdapat tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ). Meskipun itu sudah dibentuk institusi penegak hukum, aparat serta materi yang terkandung dalam perundang-undangan. Korupsi telah menjadi penyakit yang mewabah di ranah birokrasi sehingga dapat menyebabkan melemah-nya hukum yang ada.

Desentralisasi kewenangan yang seharusnya dapat menghilangkan bibit separatisme serta menghilangkan kecemburuan pusat-daerah justru menjadi wadah penyakit koruspi. Bahkan upaya untuk memerangi korupsi dianggap sangat sulit karna banyak keterlibatan aktor-aktor kunci yang bermain disana. Korupsi telah melunturkan kepercayaan publik bahkan memunculkan statement bahwa pemerintah telah gagal memimpin suatu negara. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2000 yang mengatkan bahwa “penyebaran korupsi telah mendorong banyak pihak yang mempunyai hubungan tindakan ilegal disektor kehu-tanan tanda disertai rasa bersalah dan takut sedikitpun. Baik itu keter-libatan individu atau perusahaan, pemerintah sipil, aparat penegak hukum, dan DPR.

Korupsi yang terjadi didaerah dikarenakan Kepala Daerah mem-punyai kewenangan dan kekuasaan penuh untuk mengelola sektor tertentu dan menjadikan perusahan sebagai ATM guna meningkatkan PAD bahkan tidak sedikit juga menjadi peluang untuk meningkatkan pendatan oknum-oknum tertentu. Perusahaan memberikan keutuhan pemerintah dengan imblannya dipermudah proses perizinan dan pengamanan.

Pada zaman Soeharto korupsi memiliki skala kecil untuk tingkat nasional namun berbanding terbalik yang terjadi di daerah. Karena Kepala Daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola segala kekayanan

93 SDA yang ada di masing-masing daerah. Korupsi pada sektor kehutanan telah menjadi lahan subur yang dilakukan perusahaan bekerja sama dengan kepala daerah bahkan juga aparat penegak hukum seperti militer dan kepolisian untuk menjamin keamanannya.

Keterlibatan polisi dan militer dalam bisnis kayu telah berlansung sejak lama. Skema ini yang digunakan Soeharto untuk menjamin kesetiaan pendukung partainya. Sejak zaman Soeharto pula para militer/kepolisian bersama pihak swasta saling mempengaruhi ntuk menjalankan ektrasi rimba dan saling mencari keuntungan masing-masing kelompok tersebut. Keterlibatan polisi dalam kasus korupsi pada sektor kehutnan ini di-akibatan karena salary yang diterima mereka itu rendah bahkan dibawah standar sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka mencari cara lain salah satunya dengan melakukan tindakan terlarang ini. Apalagi sosok militer/polisi pada zaman Soeharto sangat ditakuti kekuatan yang dimiliki mereka.

Adapun bentuk praktik korupsi bisnis pada pemegang IUPHHK pada hutan alam yakni:

1. Tidak melakukan penataan batas dan penataan kawasan lindung 2. Tidak menganggap penting persetujuan masyarakat setempat dalam

mengambil keputusan

3. Tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi areal kawasan hutan lindung

4. Kapitalisasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan penataan hutan 5. Tidak melakukan audit keuangan oleh akuntan publik/ laporan ke-uangan tidak cukup menilai alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam lestari.

6. Melakukan kapitalisasi dan reinvestasi tetapi tidak menambah potensi modal dalam revitalisasi hutan

7. Menunggak dana reboisasi dan Provinsi Sumberdaya Hutan 8. Tidak menyediakan dana untuk pengololaan hutan dengan lancar

dan proporsional

9. Tidak melakukan investasi untuk kegiatan pengembangan sumber-daya manusia dan pengelolaan kawasan hutan lindung

94

maupun jangka menengah

11.Korupsi bisnis terkait dengan pengukuran pertumbuhan, riap dan petak ukur permanenan.

12.Tidak ada kesesuaian antara rencana pengaturan dengan realisasi-nya dilapangan

13.Komitmen peningkatan peran serta masyarakat dan pengadaan kesempatan kerja sebatas rencana tertulis tanpa aksi

14.Implementasi mekanisme peran serta masyarakat ditetapkan secara sepihak oleh pihak manajemen

15.Kesempatan kerja dan pelatihan hanya ditujukan kepada peme-nuhan kebutuhan kerja/buruh kasar operasional lapangan.

Korupsi realitanya sudah melemahkan aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang mengangkat pemerintah lokal dengan perusahaan-perusahaan menghilang begitu saja. Para penegak keadilan memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga perusahaan memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi politik lokal dan yuridiksinya. Pejabat kehutanan senior tahun 2001 mengaku bahwa kasus kejahatan kehutanan tidak sampai 10% yang masuk ke pengadilan. Sehingga kondisi ini sulit untuk diharapkan bahwa dengan adanya perundang-undangan akan mampu memperbaiki sektor kehutanan. Jangankan untuk memperbaiki, bahkan hutan malah dieksploitoir oleh aparat penegak hukum, penegak kedilan serta pemerintah lokal bahkan pemerintah nasional.

Indonesia sejak dulu telah di design untuk memenuhi kebutuhan raw material dan komoditi bagi negara utara. Surat Sebelas Maret (Suoer Semar) tidak hanya memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto namun juga membuka peluang bagi negara utara untuk masuk ke Indonesia. Negara asing tiba-tiba mengatur apa yang harus diperbuat Indonesia. Pada abad ke 21 Indoesia tidak hanya harus memenuhi kebutuhan negara utara bahkan juga harusm memenuhi kebutuhan China, Jepang dan India. Jutaan Ha hutan dieksploitasi bahkan dibabat habis untuk kemudian diganti dengan komoditi tanaman lain dan menghasilkan CPO, kertas, plywood dan kayu gergajian untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Peristiwa ini muncul akibat paradigma pertumbuhan ekonomi berasal dari devisa yang diberikan negara asing atas hasil ekstrasi SDA yang dilakukan secara kontinu.

95 Setelah adanya kebijakan desentralisasi permasalahan menjadi semakin kompleks. Kebijakan IPK seratus Ha justru kemudian diman-faatkan oleh pemerintah daerah tidak hanya sebagai kas daerah namun juga sebagian dialihkan kepada partai pendukungnya. Lahirnya PP No. 32 tahun 2002 tidak hanya dilanggar bahkan juga dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi perizinan yang jauh lebih besar dari apa yang menjadi syarat bahkan diatas lahan yang sudah terbebani hak.

Pasca desentralisasi juga ditandai dengan beban hutang industri kehutanan yang dibebankan kepada rakyat. Beban tersebut selanjutnya akan memicu percepatan ekstrasi hutan alam serta poses pengkorversian dari hutan menjadi uang, diantaranya memudahkan proses peningkatan kapasitas produksi, perluasan konsesi bahkan menjadi bintang iklan industri hutan sendiri. Tidak hanya itu, bahkan pasca desentralisasi juga menyulitkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga data yang ada di daerah dan pusat tidak sinkron. Jangankan pusat dengan daerah bahkan dinas provinsi juga mengalami kesulitan untuk mengetahui Rencana Pemenuhan Bahan Baku yang ada di tingkat Kabupaten.

Sementara berkenaan dengan industri mikro yang berbahan dasar kayu juga tidak terkoordinir dengan baik antara Menteri Perindustrian dengan Dinas yang ada di daerah. Banyak laporan perkembangan industri tidak sampai ke pusat dan juga banyak distorsi informasi berkenaan de-ngan keadaan indutrsi kecil tersebut. Bahkan koordinasi antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dimana yang terakhir mempunyai wewenang untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi industri meski itu berkenaan dengan sektor kehutanan.