Bab II Landasan Teori A. Hakikat Belajar Matematika

1. Pengertian Belajar

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi, dan berkembang disebabkan oleh belajar. Karena itu seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku (Herman Hudojo, 1988: 1). Tanpa adanya suatu usaha, walaupun terjadi perubahan tingkah laku, bukanlah belajar. Kegiatan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu merupakan proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil belajar. Dengan demikian belajar akan menyangkut proses belajar dan hasil belajar.

Menurut Slameto (2010: 2), belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selain itu Cronbach (Abd. Rachman Abror, 1993: 66) menyatakan: “Learning is

sebaik-baiknya adalah dengan mengalami. Dalam mengalami itu si pelajar menggunakan panca indranya.

Gagne (Abd. Rachman Abror, 1993: 67) menambahkan: “Learning is a change in human disposition or capacity which persists over a period of time and

which is not simply ascribable to processes of growth”. Belajar merupakan

perubahan tingkah laku yang berkelanjutan, yang keadaanya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa.

Kaffa dan Kohler menyatakan bahwa belajar akan lebih berhasil bila didukung dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa. Hal itu terjadi bila belajar berhubungan dengan apa yang diperlukan siswa dalam kehidupan sehari-hari (Slameto, 2010: 10). Dari beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah usaha sadar atau disengaja yang dilakukan seseorang untuk mencapai perubahan tingkah laku. Proses belajar tersebut akan lebih berhasil jika disertai dengan minat, keinginan, dan tujuan yang hendak dicapai.

2. Pengertian Matematika

Pengertian matematika dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 927) oleh tim penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan.

Menurut James & James (Erman Suherman, 2001: 18), matematika adalah ilmu logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Sedangkan menurut

Herman Hudojo (1988: 3), matematika berkenaan dengan ide-ide

(gagasangagasan), struktur-struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur secara logik sehingga matematika itu berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Suatu kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan alasan logik dengan menggunakan pembuktian deduktif.

3. Proses Belajar Matematika

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan antara siswa dengan guru dan antarsiswa dalam proses pembelajaran (Roestiyah, 1994: 43). Interaksi dalam proses pembelajaran mempunyai arti luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa tetapi juga interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya menyampaikan pesan berupa mata pelajaran, melainkan juga nilai dan sikap pada diri siswa yang sedang belajar. Proses pembelajaran matematika merupakan kegiatan yang mengandung serangkaian persiapan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar terdapat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara guru yang mengajar dengan siswa yang belajar.

Menurut Herman Hudojo (1988: 4), seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang itu. Karena itu untuk mempelajari suatu materi matematika yang baru,

pengalaman yang lalu dari seseorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar materi matematika tersebut.

Dalam hal pembelajaran matematika, perlu diketahui karakteristik matematika. Dengan mengetahui karakteristik matematika, maka seharusnya dapat pula diketahui bagaimana belajar dan mengajar matematika. Karakteristik matematika yang dimaksud adalah objek matematika bersifat abstrak, materi matematika disusun secara hirarkis, dan cara penalaran matematika adalah deduktif.

Objek matematika bersifat abstrak, sehingga belajar matematika memerlukan daya nalar yang tinggi. Demikian pula dalam mengajar matematika guru harus mampu mengabstraksikan objek-objek matematika dengan baik sehingga siswa dapat memahami objek matematika yang diajarkan. Herman Hudojo (1988: 3) menyatakan bahwa belajar matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi, sehingga dalam mengajar matematika guru harus mampu memberikan penjelasan dengan baik sehingga konsep-konsep matematika yang abstrak dapat dipahami siswa.

B. Matematika SMP

1. Pembelajaran Matematika SMP Kelas VIII

a. Matematika Sekolah

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di Pendidikan Dasar (SD dan SLTP) dan Pendidikan 7 Menengah (SLTA dan SMK) (Suherman, 2003: 55). Matematika sekolah

tersebut terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih untuk menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi serta berpandu pada perkembangan IPTEK (Suherman, 2003:56). Sehingga matematika sekolah lebih menuju kepada bagaimana siswa dapat memahami konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Russefendi (1995: 72) matematika Sekolah Dasar merupakan

bahasa symbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara

induktif, ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang tidak terdefinisikan menuju ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat dan pada akhirnya menuju ke dalil. Sedangkan matematika Sekolah Menengah

Pertama terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna

menumbuhkembangkan kemampuan, membentuk pribadi, dan berpadu pada perkembangan IPTEK. Hal ini menunjukkan matematika Sekolah Menengah Pertama memiliki objek kejadian yang abstrak serta berpola pikir deduktif konsisten.

b. Pembelajaran Matematika

Pada hakikatnya belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ilmu. Menurut Suherman (2003: 300-301) pembelajaran adalah proses menjadikan orang lain paham dan mampu menyebarluaskan apa yang dipahaminya tersebut dan pembelajaran matematika tidak hanya learning to know, melainkan juga harus meliputi learning to do, learning to be, hingga learning to live together. Belajar menurut Oemar Hamalik (2008: 28), adalah

“suatu proses tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan, yang di dalamnya terjadi serangkaian pengalaman-pengalaman belajar”. Reber (Muhibbin Syah, 1990: 91), membatasi belajar menjadi dua defines, yaitu: (1) belajar adalah the process of acquiring knowledge, yakni proses memperoleh pengetahuan; dan (2) belajar adalah a relatively permanent change in respons

potentiality which occurs as a result of reinforced practice, yaitu suatu

perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat.

Belajar menurut Gagne, Wager, Golas & Keller (M. Atwi Suparman, 2012: 8), adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak variable yang saling terkait seperti ketekunan, waktu belajar, kualitas pembelajaran, kecerdasan, bakat, dan kemampuan belajar peserta didik. Heinich, dkk. (Erman Suherman, dkk., 2003: 237) menyatakan: “ Pembelajaran merupakan susunan dari informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi belajar.” Menurut Erman Suherman, dkk. (2003: 238), proses pembelajaran melibatkan pemilihan penyusunan dan mengirim informasi dalam suatu lingkungan yang sesuai dan carasiswa berinteraksi dengan informasi tersebut.

Erman Suherman, dkk. (2003: 56-57), mengemukakan belajar matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu

pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara

pengertianpengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman-pengalaman tentang

sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi).

Tujuan dari pembelajaran matematika di SMP menurut Erman Suherman,

dkk. (2003: 58-59), yaitu:

1) Siswa memiliki kemampuan yang dapat digunakan melalui kegiatan

matematika.

2) Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

3) Siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan peluasan

dari matematika SD untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4) Siswa dapat memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis,

kritis, cermat, dan disiplin, serta menghargai kegunaan matematika. Utomo Dananjaya (2013: 28-29), mengemukakan makna pembelajaran bagi siswa dan bagi pendidik, yaitu sebagai berikut.

a) Bagi siswa, proses pembelajaran memerlukan refleksi mental sebagai proses kesadaran mental dan kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia.Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan aktivitas yang menghubungkan peserta didik dengan berbagai subjek dan berkaitan

dengan dunia nyata. Proses interpretasi menghasilkan pemahaman dan

perolehan hasil pendidikan yang bersifat individual. Peserta didik memproduksi pengetahuan sendiri secara lebih luas, lebbih dalam,dan lebih maju dengan modifikasi pemahaman terhadap konsep awal pendidikan.

b) Bagi pendidik, agar dapat mengutamakan perbedaan individu daripada persamaan-persamaan dalam menentukan program-program pendidikan. Hal itu didasarkan pada pandangan-pandangan bahwa individu adalah unik dan bergerak bebas menghadapi kondisi-kondisi personal dan social. Pendidik secara moral memandang peserta didik setara (demokratis dan berkeadilan) dan memperoleh kesempatan yang setara pula dalam memperoleh ganjaran, intelektual dan sosial secara adil (tidak dikriminatif).

Dari penjelasan di atas, diperoleh pemahaman bahwa pembelajaran adalah suatu proses perubahan tingkah laku akibat suatu perlakuan yang terus-menerussebagai bentuk latihan. Akibatnya, pembelajaran matematika dapat menghasilkan pembentukan pola pikir untuk memperoleh pemahaman pengalaman tentang sifat-sifat objek.

c. Karakteristik Siswa SMP

Siswa merupakan komponen input sekaligus output dalam proses pendidikan. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan banyak bergantung pada keadaan, kemampuan, dan tingkat perkembangan siswa itu sendiri. Menurut Muhibbin Syah (1999: 247) karakteristik siswa perlu diperhitungkan karena mempengaruhi jalannya proses dan hasil pembelajaran siswa. Menurut Jean Piaget dalam Muhibbin Syah (1999:67) mengklarifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi empat tahapan, yaitu: (1) tahap sensory-motor (usia 0-2

concrete-oprasional (usia 7-11 tahun); (4) tahap formal-operational (usia 11-15 tahun).

Usia siswa SMP sekitar 11-15 tahun sehingga menurut Jean Piaget, siswa

SMP ini berada pada tahapan perkembangan kognitif formal-operational.

Dalam tahap formal-operational (Muhibbin Syah, 1997: 73-74), anak sudah menjelang masa remaja. Pada tahap ini, seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasi baik secara simultan (serentak) maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif, yakni: (1) kapasitas menggunakan hipotesis; (2) kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Namun Santrock (2007: 262), menyatakan bahwa teori Piaget juga mendapat kritik, yaitu kemampuan kognitif dapat muncul lebih lambat dari perkiraan Piaget. Remaja kadang masih berpikir secara operasional konkret atau baru menguasai operasi-operasi formal. Hal ini didukung oleh Kartini (1990: 151) yang berpendapat bahwa minat anak usia 12-14 tahun, periode pueral/pebertas awal, itu sepenuhnya terarah pada hal-hal yang kongkrit. Mereka belum menyukai teori atau hal yang bersifat abstrak. Oleh sebab itu, anak puer disebut juga sebagai pragmatis atau utilist kecil yang minatnya masih terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SMP masih berpikir secara operasional konkret atau baru menguasai operasi-operasi formal.Siswa SMP belum menyukai teori atau hal yang bersifat abstrak.

2. Materi Pytagoras

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi pelajaran yang diajarkan pada siwa SMP kelas VIII semester 2 adalah

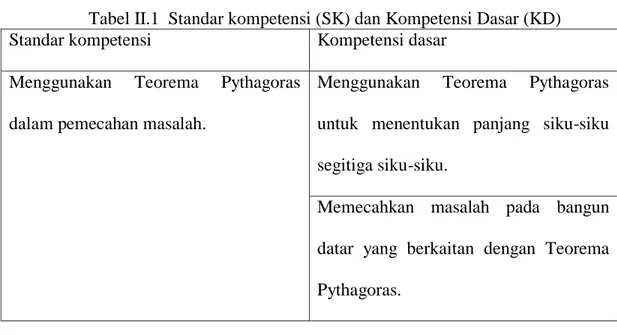

Pythagoras, Lingkaran, dan Bangun Ruang Sisi Datar. Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) disajikan dalam

Tabel II.1 Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)

Standar kompetensi Kompetensi dasar

Menggunakan Teorema Pythagoras

dalam pemecahan masalah.

Menggunakan Teorema Pythagoras

untuk menentukan panjang siku-siku segitiga siku-siku.

Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras.

Secara singkat, materi Pythagoras dibagi dalam beberapa indikator berikut. a. Teorema pytagoras

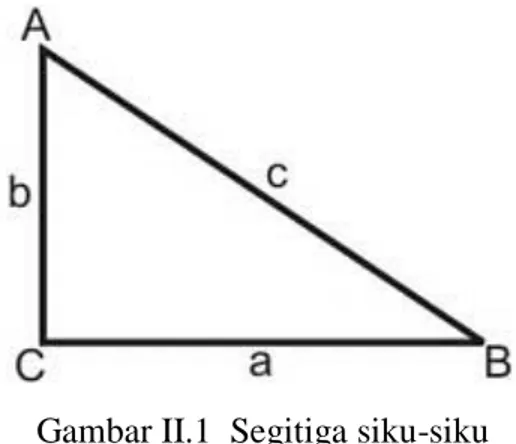

Teorema Pythagoras berbunyi: pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C maka teorema Pythagoras dapat dinyatakan AB² = AC² + BC² . Banyak buku menuliskan teorema ini sebagai c² = a² + b². Dengan c adalah sisi miring.

Gambar II.1 Segitiga siku-siku b. Dalil Kebalikan Teorema Pythagoras

Pada bahasan sebelumnya telah kalian temukan bahwa kuadrat sisi miring (hypotenusa) suatu segitiga siku – siku sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisinya. Dari pernyataan itu kita peroleh kebalikan dari dalil pytagoras

yaitu :

1) Jika kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sebuah segitiga sama dengan jumlah kudrat panjang kedua sisinya, maka segituga tersebut merupakan segitiga siku - siku, atau

2) Jika pada suatu segitiga berlaku c² = a² + b² atau a² = c² - b² atau b² = c² - a² ,maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku -siku dengan besar salah satu sudutnya 90˚.

3) Triple Pythagoras Tiga buah bilangan a, b dan c dimana a dan b bilagan asli dan c merupakan bilangan terbesar, dikatakan merupakan tripel Pythagoras jika ketiga bilangan tersebut memenuhi hubungan :

4) Segitiga - Segitiga Istimewa -

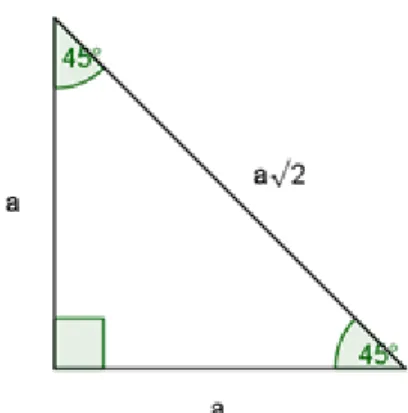

Segitiga Istimewa dengan sudut 45˚, 45˚, dan 90˚

Pada segitiga ABC, panjang siku - sikunya AB = BC = a maka pajang sisi miringnya adalah AC = √(a²+a²) = a√2 Dengan demikian, diperoleh perbandingan sisi - sisinya yaitu AB:BC:AC = a : a : a√2 . Pada segitiga istimewa dengan sudut 45˚, 45˚, dan 90˚ panjang sisi miring adalah √2 kali panjang sisi lain.

Gambar II.2 Segitiga istimewa dengan sudut 45˚, 45˚, dan 90˚ 5) Segitiga Istimewa dengan sudut 30˚, 60˚, dan 90˚

Pada segitiga istimewa dengan sudut 30˚, 60˚, dan 90 panjang sisi miring adalah 2 kali sisi terpendek dan panjang sisi lain adalah √3 kali sisi terpendek. 3. Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman Konsep Matematis Pemahaman menurut Bloom (Winkel, 1996: 246) adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Mempelajari matematika tidak akan lepas dari konsep-konsepnya. Menurut van Parreren (Winkel, 1996: 82), konsep sebagai satuan arti yang

mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Belajar konsep dapat dilakukan melalui benda-benda konkret, gambar-gambar, dan penjelasan verbal. Gagne (Bell, 1981: 108) mengemukakan konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang membantu seseorang dalam mengelompokkan objek-objek atau kejadian-kejadian dan untuk menentukan apakah objek-objek-objek-objek atau kejadian-kejadian tersebut termasuk contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Untuk membangun konsep tersebut siswa melakukan dengan cara pengamatan atau membayangkan sesuatu yang konkret terlebih dahulu. Siswa tersebut dikatakan dapat membangun konsep jika dia dapat membedakan mana yang termasuk contoh dan mana yang bukan contoh dari ide abstrak (Bell, 1981: 108).

Herman Hudojo (2005: 104) juga mengemukakan tentang konsep matematika, yaitu ide abstrak yang memungkinkan kita mengklasifikasikan 21 objek atau peristiwa-peristiwa serta mengklasifikasikan apakah objek-objek dan peristiwa-peristiwa itu termasuk atau tidak termasuk ke dalam ide abstrak tersebut. Kemampuan pemahaman konsep diperlukan untuk memahami tiap-tiap topik dalam matematika yang tersusun secara logis dan sistematis oleh subtopik yang membangunnya. Penanaman konsep yang kurang matang dapat mengakibatkan kesalahan dalam menafsirkan masalah matematika. Dengan tertanamnya konsep dalam pikiran siswa maka akan membantu siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika. Tanpa penguasaan matematika yang benar

dari awal, siswa akan mengalami kesulitan untuk mempelajari materi berkaitan dengan konsep tersebut.

Menurut Diennes (Bell, 1981: 124), agar pemahaman konsep-konsep matematika dapat dipahami oleh anak-anak didik lebih mendasar harus diadakan pendekatan belajar dalam mengajar antara lain:

1. Anak yang belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret dan membuat abstraksinya dari konsep-konsepnya

2. Materi pelajaran yang akan diajarkan harus ada hubungannya atau pengaitan yang sudah dipelajari

Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 (Sri Wardhani, 2006: 10-11) mengemukakan beberapa indikator dari pemahaman konsep sebagai hasil belajar matematika, yaitu: 1. Menyatakan ulang suatu konsep

2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 3. Memilih contoh dan bukan contoh dari konsep

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 5. Menunjukkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 6. Memanfaatkan dan memilih operasi tertentu

7. Mengaplikasikan konsep ke penyelesaian masalah

Berdasarkan uraian dan beberapa pendapat di atas, pemahaman konsep matematis adalah mengerti/memahami ide abstrak tentang suatu objek atau kejadian yang dibentuk dengan memandang sifat-sifat yang sama dari

sekumpulan objek, kemudian mampu mengklasifikasikan menurut golongannya masing-masing dan mampu membedakan mana yang termasuk contoh dan bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Pemahaman konsep yang baik akan mempermudah siswa dalam menyelesaikan soal matematika dan dalam

memahami konsepkonsep matematika selanjutnya. Untuk mengetahui

perkembangan pemahaman konsep siswa dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan apakah indikator-indikator pemahaman konsep siswa tersebut meningkat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan tes tentang pemahaman konsep.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada indikator pemahaman konsep menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 (Sri Wardhani, 2006: 10-11), yang disesuaikan

dengan materi tentang Teorema pytagoras. Pemahaman konsep matematis siswa

dilihat melalui kemampuan:

1. Menyatakan ulang konsep pytagoras

2. Mengklasifikasikan pernyataan menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep phyagoras

3. Memilih contoh dan bukan contoh dari konsep pytagoras 4. Mengaplikasikan konsep pytagoras

C. Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, visual, dan Intelektual) 1. Pengertian Pendekatan SAVI

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual) atau belajar dengan memanfaatkan alat indra merupakan teori yang dikemukakan oleh Dave Meier-Direktur Center for Accelerated Learning di Lake Geneva, Wisconsin (Rahmani Astuti, 2002: 90). Pendekatan SAVI merupakan inti dari Accelerated learning (AL) atau pembelajaran yang dipercepat. AL menjadikan belajar terasa manusiawi karena menempatkan siswa sebagai pusat sasaran. Pembelajaran SAVI sejalan dengan gerakan Accelerated Learning (AL), maka prinsipnya juga sejalan dengan AL. Menurut Dave Meier, beberapa prinsip pembelajaran SAVI adalah sebagai berikut (Rahmani Astuti, 2002: 54-55).

a. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Belajar tidak hanya melibatkan otak tetapi juga melibatkan seluruh tubuh atau pikiran dengan segala emosi, indra, dan sarafnya.

b. Belajar adalah berkreasi, bukan mengkonsumsi. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang diserap oleh pembelajar, melainkan sesuatu yang diciptakan pembelajar.

c. Kerjasama membantu proses belajar. Semua usaha belajar yang baik mempunyai landasan sosial. Siswa biasanya belajar lebih banyak dengan berinteraksi dengan teman-teman daripada yang mereka pelajari dengan cara lain manapun.

d. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Belajar bukan hanya menyerap satu hal kecil pada satu waktu linear melainkan menyerap hal banyak sekaligus.

e. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri (dengan umpan balik). Belajar paling baik adalah belajar dengan konteks.

f. Emosi positif sangat membantu pelajaran. Perasaan menentukan kualitas dan kuantitas seseorang.

g. Otak citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Sistem saraf manusia lebih merupakan prosesor citra daripada prosesor kata.

Pendekatan SAVI menekankan belajar berdasarkan aktivitas, yaitu bergerak aktif secara fisik ketika sedang belajar dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin dan membuat seluruh tubuh/pikiran terlibat dalam proses belajar (Rahmani Astuti, 2002: 90-91). Dengan kata lain pendekatan SAVI melibatkan kelima indra dan emosi dalam proses belajar.

Istilah SAVI kependekan dari Somatik (S) yang bermakna gerakan tubuh (hands-on, aktivitas fisik), yaitu belajar dengan mengalami dan melakukan. Auditori (A) bermakna bahwa belajar dengan mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Visual (V) bermakna belajar menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. Intelektual (I) bermakna bahwa belajar menggunakan kemampuan berpikir (minds-on) belajar dengan konsentrasi pikiran dan berlatih

menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan.

Menurut Meier (Rahmani Astuti, 2002: 100) belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam satu peristiwa pembelajaran. Seorang siswa dapat belajar sedikit dengan menyaksikan presentasi, tetapi ia dapat belajar jauh lebih banyak jika dapat melakukan sesuatu ketika presentasi sedang berlangsung, membicarakan apa yang mereka pelajari, dan memikirkan cara menerapkan informasi dalam presentasi tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Penelitian Magnesen (Roebyarto, 2008) tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran, memberikan gambaran yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.

De Porter (Ary Nilandari, 2002: 84-85) mengemukakan tiga modalitas belajar yang dimiliki seseorang. Ketiga modalitas tersebut adalah modalitas visual, modalitas auditori, dan modalitas kinestetik (somatis). Pelajar visual belajar melalui apa yang mereka lihat, pelajar auditori belajar melalui apa yang Melihat, Mengucap, Mendengarkan dan Melakukan Melakukan Mengucap Melihat Mendengar Membaca 90% 60% % 0 C… 50% 40% 30% 20% 26 mereka dengar, dan pelajar kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan. Beberapa ciri-ciri yang mencerminkan gaya belajar tersebut menurut Rose (Dedy Ahimsa, 2002: 130-131) adalah sebagai berikut.

a. Pelajar visual senang menggambar diagram, gambar, dan grafik, serta menonton film. Mereka juga suka membaca kata tertulis, buku, poster berslogan, dan bahan belajar berupa teks tertulis yang jelas.

b. Pelajar auditori dengan mendengar informasi baru melalui penjelasan lisan, komentar, dan kaset audio. Mereka senang mendengar radio, musik, anakanak auditori menyukai cerita yang dibacakan dengan berbagai ekspresi.

c. Pelajar fisik (kinestetik) senang pembelajaran praktik supaya bisa langsung mencoba sendiri. Mereka suka berbuat saat belajar, misalnya: menggaris bawahi, mencorat-coret, dan menggambarkan

Meier (Rahmani Astuti, 2002: 99) menambahkan satu lagi gaya belajar intelektual. Gaya belajar intelektual bercirikan sebagai pemikir. Pembelajar menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. “Intelektual” adalah bagian diri yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. Itulah sarana yang digunakan pikiran untuk mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi kearifan.

a. Belajar Somatis

”Somatis” berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh-soma. Menurut Meier (Rahmani Astuti, 2002: 92), belajar somatis berarti belajar dengan indra 27 peraba, kinestetik, praktis-melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Namun, dalam pembelajaran di sekolah pada umumnya terdapat pemisahan antara tubuh dan pikiran, sehingga yang berlaku adalah ”duduk manis, jangan bergerak, dan tutup mulut”, karena beberapa guru di sekolah masih menggunakan paradigma lama yaitu belajar

hanya melibatkan otak saja. Kini, pemisahan tubuh dan pikiran dalam belajar mengalami tantangan serius, karena penelitian neurologi menemukan bahwa ”Pikiran tersebar di seluruh tubuh” atau pada intinya, tubuh adalah pikiran, dan pikiran adalah tubuh (Rahmani Astuti, 2002: 93). Jadi, dengan menghalangi pembelajar somatis menggunakan tubuh mereka sepenuhnya dalam belajar, berarti menghalangi fungsi pikiran mereka sepenuhnya.

b. Belajar Auditori

Menurut Meier (Rahmani Astuti, 2002: 93), pikiran auditori lebih kuat daripada yang kita sadari. Telinga terus menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori, bahkan tanpa disadari. Ketika membuat suara sendiri dengan berbicara, beberapa area penting di otak menjadi aktif. Perancangan pembelajaran yang menarik bagi saluran auditori yang kuat dalam pikiran pembelajar dapat dilakukan dengan cara mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Guru dapat menyuruh siswa menterjemahkan pengalaman mereka dengan suara, membaca dengan keras atau secara dramatis, ajak mereka berbicara saat mereka memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, membuat rencana kerja, menguasai 28 ketrampilan, membuat tinjauan pengalaman belajar, atau menciptakan maknamakna pribadi bagi diri mereka sendiri.

c. Belajar Visual

Ketajaman visual, meskipun lebih menonjol pada sebagian orang, sangat kuat dalam diri setiap orang. Alasannya adalah bahwa di dalam otak terdapat

lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indra yang lain (Meier, 2002: 97). Setiap orang (terutama pembelajar visual) lebih mudah belajar jika dapat melihat apa yang sedang dibicarakan. Pembelajar visual belajar paling baik jika mereka dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta gagasan, ikon, gambar, dan gambaran dari segala macam hal ketika sedang belajar. Kadang-kadang mereka dapat belajar lebih baik lagi jika mereka menciptakan peta gagasan, diagram, ikon, dan citra mereka sendiri dari hal yang sedang dipelajari. Teknik lain yang bisa dilakukan semua orang, terutama orang-orang dengan keterampilan visual yang kuat, adalah meminta mereka mengamati situasi dunia nyata lalu memikirkan serta membicarakan situasi itu, menggambarkan proses, prinsip, atau makna yang dicontohkan.

d. Belajar Intelektual

Intelektual menunjukkan apa yang dilakukan pembelajar dalam pikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual adalah bagian dari yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. 29 Intelektual adalah pencipta makna dalam pikiran; sarana yang digunakan manusia untuk berfikir, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar (Rahmani Astuti, 2002: 99).

2. Karakteristik Pembelajaran SAVI

Gaya Belajar Aktivitas Belajar Somatis (S), orang dapat bergerak ketika mereka:

a. Membuat model dalam suatu proses atau prosedur

b. Secara fisik menggerakan berbagai komponen dalam suatu proses atau sistem

c. Menciptakan piktogram dan periferalnya

d. Memeragakan suatu proses, sistem, atau seperangkat konsep

e. Mendapatkan pengalaman lalu menceritakannya dan merefleksikannya

f. Melengkapi suatu proyek yang memerlukan kegiatan fisik

g. Menjalankan pelatihan belajar aktif (simulasi, permainan belajar dan lain-lain)

h. Melakukan kajian lapangan. Lalu tulis, gambar, dan bicarakan tentang apa yang dipelajari

i. Mewawancarai orang-orang di luar kelas

j. Dalam tim, menciptakan pelatihan pembelajaran aktif bagi seluruh kelas Auditori (A), berikut ini gagasan-gagasan awal untuk meningkatkan sarana

auditori dalam belajar.

a. Ajaklah pembelajar membaca keras-keras materi dari buku panduan dan layar komputer

b. Ceritakanlah kisah-kisah yang mengandung materi pembelajaran yang

c. Mintalah pembelajar berpasang-pasangan memperbincangkan secara terperinci apa yang mereka baru saja mereka pelajari dan bagaimana mereka akan menerapkanya

d. Mintalah pembelajar mempraktikkan suatu ketrampilan atau memperagakan

suatu fungsi sambil mengucapkan secara singkat dan terperinci apa yang sedang mereka kerjakan

e. Ajaklah pembelajar membuat sajak atau hafalan dari yang mereka pelajari

f. Mintalah pembelajar berkelompok dan bicara non stop saat sedang

menyusun pemecahan masalah atau membuat rencana jangka panjang. Visual (V), hal-hal yang dapat dilakukan agar pembelajaran lebih visual

adalah:

a. Bahasa yang penuh gambar (metafora, analogi) b. Grafik presentasi yang hidup

c. Benda 3 dimensi

d. Bahasa tubuh yang dramatis e. Cerita yang hidup

f. Kreasi piktrogram (oleh pembelajar)

g. Pengamatan lapangan

h. Dekorasi berwarna-warni 9. Ikon alat bantu kerja 31

Intelektual (I), aspek intelektual dalam belajar akan terlatih jika kita mengajak pembelajaran tersebut dalam aktivitas seperti:

b. Menganalisis pengalaman

c. Mengerjakan perencanaan strategis d. Memilih gagasan kreatif

e. Mencari dan menyaring informasi

f. Merumuskan pertanyaan

g. Menciptakan model mental

h. Menerapkan gagasan baru pada pekerjaan

i. Menciptakan makna pribadi 10. Meramalkan implikasi suatu gagasan

3. Tahapan Pendekatan SAVI

Menurut Meier, pembelajaran SAVI akan tercapai dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan baik jika empat tahap berikut dilaksanakan dengan baik (Rahmani Astuti, 2002: 106-108). Empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan)

Pada tahap ini guru membangkitkan minat siswa, memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Secara spesifik meliputi hal sebagai berikut.

1) Memberikan sugesti positif

2) Memberikan pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa 3) Memberikan tujuan yang jelas dan bermakna

4) Membangkitkan rasa ingin tahu

6) Menciptakan lingkungan emosional yang positif 7) Menciptakan lingkungan sosial yang positif 8) Menenangkan rasa takut

9) Menyingkirkan hambatan-hambatan belajar

10) Banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah 11) Merangsang rasa ingin tahu siswa

12) Mengajak pembelajar terlibat penuh sejak awal.

b. Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti)

Pada tahap ini guru membantu siswa menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindra, dan cocok untuk semua gaya belajar. Hal yang dapat dilakukan guru adalah berikut.

1) Uji coba kolaboratif dan berbagi pengetahuan 2) Pengamatan fenomena dunia nyata

3) Pelibatan seluruh otak dan seluruh tubuh 4) Presentasi interaktif

5) Grafik dan sarana yang presentasi berwarna-warni

6) Aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya belajar 7) Proyek belajar berdasar kemitraan dan berdasar tim

8) Latihan menemukan (sendiri, berpasangan, berkelompok) 9) Pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual

10) Pelatihan memecahkan masalah c. Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti)

Pada tahap ini guru membantu siswa mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Secara spesifik, yang dilakukan guru adalah sebagai berikut.

1) Aktivitas pemrosesan siswa

2) Usaha aktif atau umpan balik atau renungan atau usaha kembali 3) Simulasi dunia-nyata

4) Permainan dalam belajar 5) Pelatihan aksi pembelajaran 6) Aktivitas pemecahan masalah 7) Refleksi dan artikulasi individu

8) Dialog berpasangan atau berkelompok 9) Pengajaran dan tinjauan kolaboratif

10) Aktivitas praktis membangun keterampilan 11) Mengajar balik.

d. Tahap Penampilan Hasil (Kegiatan Penutup)

Pada tahap ini guru membantu siswa menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Hal yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut.

2) Penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi 3) Aktivitas penguatan penerapan 34 4) Materi penguatan pascasesi 5) Pelatihan terus menerus

6) Umpan balik dan evaluasi kinerja 7) Aktivitas dukungan kawan

D. Hubungan Antara Pendekatan SAVI dan Pemahaman Konsep Matematis Untuk merasa tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi tersebut (Winkel, 1996: 188). Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual) merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada keaktifan indra. Dalam hal ini siswa 35 dituntut untuk aktif dalam pembelajaran matematika. Komponen-komponen SAVI yang dapat meningkatkan keaktifan siswa adalah sebagai berikut.

1. Somatis

Belajar somatis berarti belajar dengan menggunakan indra peraba, kinestis, serta melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Jadi untuk merangsang hubungan pikiran-tubuh, dengan menciptakan suasana belajar yang dapat membuat orang bangkit dan berdiri dari tempat duduk dan aktif secara fisik dari waktu ke waktu. Aktivitas siswa yang dapat meningkatkan aspek somatis yaitu: Siswa dapat membuat model dalam suatu proses atau prosedur, secara fisik menggerakkan berbagai komponen dalam suatu proses, siswa memperagakan seperangkat konsep, dan siswa dikelompokkan

dalam tim menciptakan pelatihan pembelajaran aktif bagi seluruh kelas. Aktivitas tersebut akan menarik perhatian siswa sehingga siswa merasa senang dalam

pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika menjadi tidak

membosankan. Siswa yang senang dalam pembelajaran akan lebih mudah menyerap konsep materi dan akan lebih tertarik untuk menyelesaikan soal dan mengaplikasikan konsep daripada siswa yang tidak senang pada saat

pembelajaran. Selain itu dengan siswa memperagakan alat peraga, siswa

akan menemukan konsep sendiri, dan akan lebih terbantu dalam menyelesaikan permasalahan karen menggunakan benda-benda konkret. Dengan bimbingan guru

siswa akan semakin paham, karena mereka belajar menemukan konsep

sendiri. 2. Auditori

Belajar auditori berarti belajar dengan berbicara dan mendengar. Dalam merancang pembelajaran matematika yang menarik bagi saluran auditori yang kuat dalam diri siswa antar lain dengan mengajak siswa membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, menginstruksikan siswa membaca dengan keras secara dramatis dalam menceritakannya, mengajak siswa berbicara saat mereka

memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, membuat

rencana kerja, menguasai keterampilan, membuat tinjauan pengalaman kerja, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka sendiri. Hal tersebut akan memicu keingintahuan siswa. Siswa menjadi berani untuk bertanya kepada

guru dan berani mengungkapkan pendapat. Antara guru dengan siswa terjadi komunikasi yang akan mempererat hubungan mereka saat pembelajaran.

3. Visual

Visual berarti belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Kebanyakan siswa akan lebih mudah belajar jika dapat melihat apa yang sedang dibicarakan, lebih-lebih dalam belajar matematika akan lebih mudah jika siswa dapat melihat contoh-contoh dari dunia nyata seperti diagram, peta dan gambaran dari segala hal yang dipelajari. Hal ini didukung dengan pendapat Dienes (Bell, 1981: 124), anak akan semakin paham belajar matematika jika menggunakan benda-benda konkret. Teknik lain yang biasa dilakukan seorang guru, terutama orang-orang dengan keterampilan visual yang kuat, adalah meminta mereka mengamati situasi dunia nyata lalu memikirkan serta membicarakan situasi tersebut, menggambarkan proses, prinsip atau

makna yang dicontohkan.

4. Intelektual

Belajar intelektual berarti belajar dengan memecahkan masalah dan merenung (berfikir). Intelektual adalah pencipta makna dalam pikiran, sarana

yang digunakan manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman,

menciptakan jaringan saraf baru dan belajar ( Meier, 2002 : 99 ). Intelektual menghubungkan pengalaman mental, fisik, emosional dan intuitif tubuh untuk membuat makna baru bagi dirinya. Aspek intelektual dalam belajar akan terlatih jika guru mengajak siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran

seperti memecahkan masalah, membuat kesimpulan dalam pembelajaran matematika. Dengan aktivitas tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan matematika dengan benar. Siswa mampu mengklasifikasikan objek ke dalam golongannya dan mampu membedakan mana yang termasuk contoh dan bukan contoh dari ide abstrak tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Dalam matematika, kesalahan mempelajari suatu konsep terdahulu akan berpengaruh terhadap penguasaan konsep berikutnya karena matematika merupakan pelajaran yang terstruktur. Kesulitan dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru menjadi indikasi masih rendahnya pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Ekakapti Karangmojo dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hal tersebut pemahaman akan materi dalam metamatika haruslah ditempatkan pada prioritas utama.

Dalam proses pembelajaran matematika pada materi pytagoras, pemahaman konsep tentang pytagoras sangat diperlukan. Pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep pytagoras akan mempermudah siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang berkaitan dengan materi pytagoras. Dalam memilih pendekatan pembelajaran guru harus dapat membuat siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran atau lebih dikenal dengan student-oriented.

Pendekatan SAVI merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada keaktifan indra yang dimiliki siswa. Dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran matematika. Siswa tidak hanya menerima pengetahuan akan tetapi

siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan tersebut secara individual. Dalam pendekatan SAVI, siswa dituntut untuk melakukan percobaan, mengamati, mempresentasikan apa yang telah diperoleh, kemudian menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan/ilmu yang telah diperoleh siswa selama pembelajaran, sehingga diharapkan siswa tertarik dan merasa senang dengan pelajaran matematika.

Akan lebih baik jika seorang siswa belajar didorong karena minat yang kuat daripada siswa yang belajar tanpa minat sama seklai. Bahan pelajaran pytagoras yang menarik perhatian siswa lebih mudah dipelajari dan diingat, sehingga akan

mempermudah pemahaman konsep matematis siswa tentang pytagoras. Berdasarkan

uraian di atas, pembelajaran matematika dengan pendekatan SAVI diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep pytagoras.

F. Hipotesis Tindakan

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran dengan metode konvensional kurang efektif dalam

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Ekakapti Karangmojo tahun pelajaran 2016/2017 materi teorema

pythagoras.

2. Pembelajaran dengan metode SAVI efektif dalam meningkatkan pemahaman

konsep matematis siswa kelas VIII SMP Ekakapti Karangmojo tahun pelajaran 2016/2017 materi teorema pythagoras.

3. Pendekatan SAVI lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Ekakapti Karangmojo tahun pelajaran 2016/2017 materi teorema

pythagoras.

G. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang relevan salah satunya dengan judul “Penerapan Alat Peraga

Model Persamaan Garis Singgung Dengan Pendekatan Pytagoras dengan

Menggunakan Pendekatan SAVI untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII D MTSN 2 Semarang pada Materi Pokok Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran Tahun Pelajaran 2010/2011” dengan Hasil penelitian pada siklus 1 keaktifan peserta didik mencapai 63.78% dan persentase ketuntasan klasikal sebesar 63,6 % dengan rata-rata 64.04, Sedangkan pada siklus II keaktifan peserta didik naik menjadi 75.78% dan persentase ketuntasan klasikal naik menjadi 77,27% dengan rata-rata kelas mencapai 75.8.

2. Penelitian yang relevan dengan judul “Peningkatan Keaktifan dan Pemahaman Konsep Matematika Melalui Pendekatan Somatic, Auditory, Visualization,

Intellectualy (SAVI) (PTK pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 8

Surakarta Tahun 2013/2014)”, denagn hasil keaktifan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 20% setelah tindakan 64%, keaktifan menjawab pertanyaan dari guru sebelum tindakan 16% setelah tindakan 56%, siswa yang aktif menulis jawabannya dipapan tulis sebelum tindakan 20% setelah tindakan 68%, keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kelompok sebelum tindakan 24% setelah

tindakan 60%, merumuskan masalah matematika sebelum tindakan 28% setelah tindakan 68%, mampu menyelesaikan masalah-masalah matematika sebelum tindakan 32% setelah tindakan 72%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan SAVI dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep matematika.

3. Penelitian yang relevan dengan judul “Peningkatan Motivasi dan Pemahaman Konsep Matematika Melalui Strategi Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual” dengan hasil memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan 30% dan setelah tindakan 86,67%, aktif dalam pembelajaran sebelum tindakan 16,67% dan setelah tindakan 86,67%, memiliki semangat berkompetisi dalam prestasi sebelum tindakan 13,33% dan setelah tindakan 83,33%. Sedangkan indikator pemahaman konsep: mengklasifikasikan jenis-jenis segitiga dengan diketahui sisi-sisinya sebelum tindakan 13,33% dan setelah tindakan 83,33%, menyatakan ulang konsep pythagoras sebelum tindakan 16,67% dan sesudah tindakan 83,33%, memilih contoh dan bukan contoh dari konsep pythagoras sebelum tindakan 26,67% dan setelah tindakan 86,67%, mengaplikasikan konsep pythagoras sebelum tindakan 36,33% dan setelah tindakan 86,67%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep matematika.