STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DI INDONESIA1

Oleh: Widiyanto, SP, M.Si2 Abstrak

Menurut Human Development Report (HDR) tahun 2006, Indonesia menempati urutan 108 dari 177 negara dengan indeks HDI 0,711 pada level medium human development. Berbagai strategi disusun dalam rangka menaikkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) melalui Peningkatan Manusia Indonesia (PMI). Namun demikian, IPM Indonesia masih dibawah anggota Asean lainnya yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, diperlukan tiga kata kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu : visi, komitmen, dan disiplin.

Key word : HDI, strategi, kualitas, manusia, Indonesia

PENGANTAR: Kualitas Hidup Manusia Indonesia masih Rendah

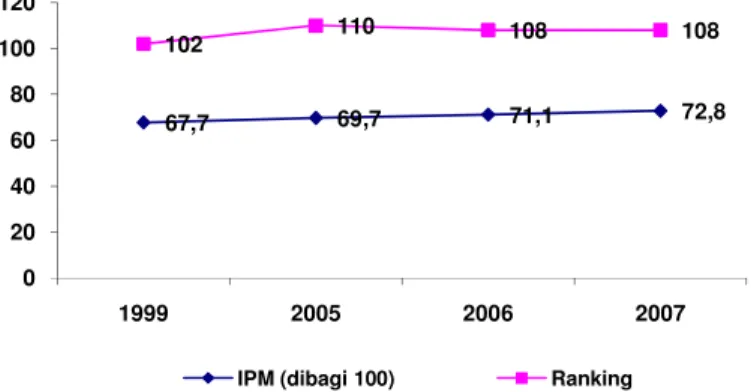

Pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61/0.796), Thailand (urutan 73/0.778), Filipina (urutan 84/0.758) dan Vietnam (urutan 108/0.704). Pada tahun 2006 Indonesia mengalami kemajuan dengan angka IPM mencapai 0.711 dan berada diurutan 108, mengalahkan Vietnam yang mempunyai nilai 0.709 (Tabel 1). Kecenderungan dari angka IPM Indonesia adalah terus menerus naik (0.677 pada 1999, 0.697 pada 2005, dan 0.711 pada 2006) dan semakin mempersempit ketinggalanya dibanding negara-negara lain. Pada tahun 2007 laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007 melansir angka IPM Indonesia yang kembali naik menjadi 0.728 yang menempatkannya pada peringkat 108 (Gambar 1).

67,7 69,7 71,1 72,8 102 110 108 108 0 20 40 60 80 100 120 1999 2005 2006 2007

IPM (dibagi 100) Ranking

Gambar 1. Perkembangan IPM dan Ranking Indonesia

1 Artikel gagasan

1

Tabel 1. Urutan HDI Negara-negara Asean Tahun 2006

No Negara Urutan Indeks

1 Brunei Darussalam 34 0,871 2 Kamboja 129 0,583 3 Indonesia 108 0,711 4 Laos 133 0,553 5 Malaysia 61 0,805 6 Myanmar 130 0,581 7 Filipina 84 0,763 8 Singapura 25 0,916 9 Thailand 74 0,784 10 Vietnam 109 0,709

Sumber: Human Development Report 2006, UNDP.

Sesuai penjelasan pada bagian sebelumya bahwa ukuran Human Development Index (HDI) adalah kesehatan dan kependudukan, pendidikan serta ekonomi. Berikut ini adalah akan disampaikan bagaimana kondisi Indonesia dibandingkan Negara anggota ASEAN berdasarkan ketiga indicator tersebut.

1. Aspek Kesehatan dan Kependudukan

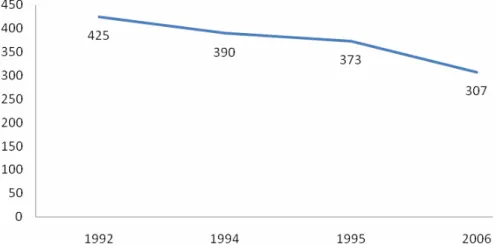

Untuk melihat kualitas hidup penduduk Indonesia dari aspek kesehatan dan kependudukan akan dibatasi pada Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita, dan Angka Harapan Hidup (AHH). Namun, sebelum berbicara pada strategi apa yang diterapkan oleh pemerintah perlu diketahui bagaimana sebenarnya kondisi nyata di Indonesia.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Untuk mengetahui bagaimana tren angka kematian bayi di Indonesia dari tahun 1971 s.d. 1999 dapat dilihat pada gambar 2.

Sumber : 1971, 1980, 1990 population census, 1994 (IDHS and 1997 ADHS) Gambar 2. Tren Angka Kematian Bayi di Indonesia 1971-1999

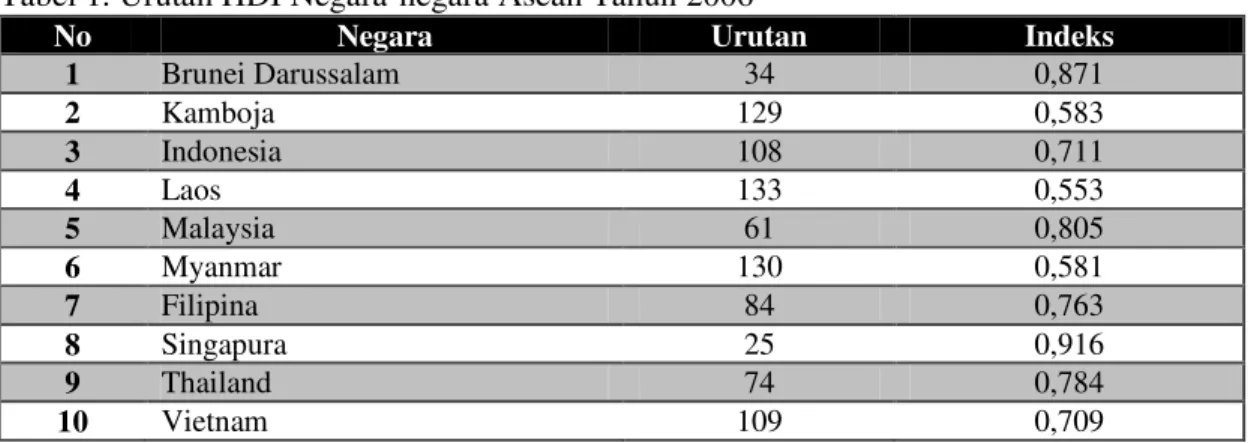

Untuk mengetahui bagaimana posisi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Indonesia dibandingkan Negara lain anggota ASEAN dapat dilihat pada table 2, gambar 3, dan gambar 4.

2

Tabel 2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Negara-negara Asean Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita

No Negara 1970 2004 1970 2004 1 Brunei Darussalam 58 8 78 9 2 Kamboja - 97 - 141 3 Indonesia 104 30 172 38 4 Laos 145 65 218 83 5 Malaysia 46 10 70 12 6 Myanmar 122 76 179 106 7 Filipina 56 26 90 34 8 Singapura 22 3 27 3 9 Thailand 74 18 102 21 10 Vietnam 55 17 87 23

Sumber: Human Development Report 2006, UNDP.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 58 104 145 46 122 56 22 74 55 8 97 30 65 10 76 26 3 18 17 1970 2004

Gambar 3. Kondisi Angka Kematian Bayi di Negara-negara Anggota ASEAN

0 50 100 150 200 250 78 172 218 70 179 90 27 102 87 9 141 38 83 12 106 34 3 21 23 1970 2004

3

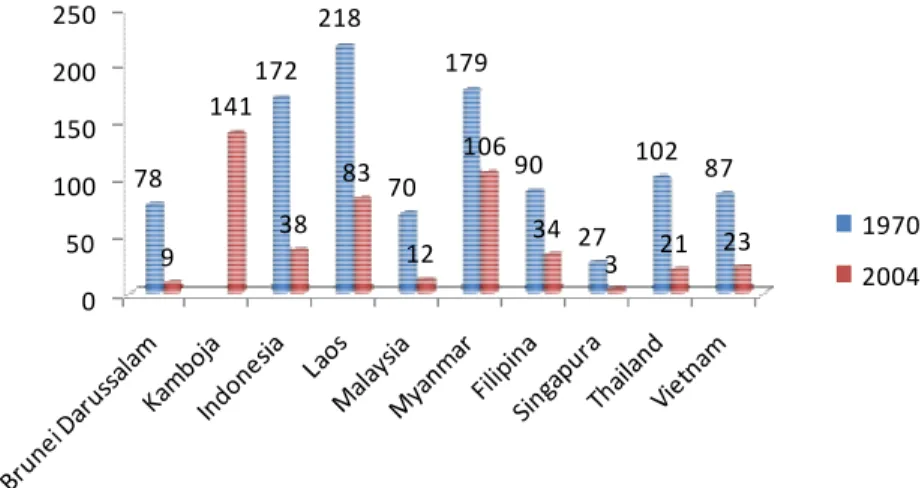

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia cenderung menurun. Menurut hasil SKRT tahun 1992 angka kematian ibu sebesar 425 per 100.000 kelahiran hidup, hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 1994 menunjukkan angka 390 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada hasil SKRT 1995 angka kematian ibu Maternal sebesar 373 per 100.000 kelahiran Hidup, dan pada tahun 2006 menurun menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup atau terjadi 2 orang ibu bersalin meninggal dunia setiap jam.

Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain AKI di Indonesia relatif masih tinggi. Hal ini misalnya dibandingkan dengan AKI Malaysia jumlahnya 36 per 100.000 kelahiran hidup, di Singapura 6 per 100.000 kelahiran hidup, bahkan Vietnam hanya 160 per 100.000 kelahiran hidup.

Sumber : SKRT 1992, SDKI 1994, SKRT 1995

Gambar 5. Perkembangan AKI di Indonesia

Kondisi AKI dipengaruhi oleh penyebab langsung seperti pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, dan komplikasi keguguran. Namun, yang sering terlupakan adalah adanya penyebab tidak langsung yang dapat memperburuk kematian ibu, yaitu rendahnya taraf pendidikan perempuan, terbatasnya pengetahuan kesehatan reproduksi, kurangnya kemampuan ekonomi, lemahnya kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga, serta kurang tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai.

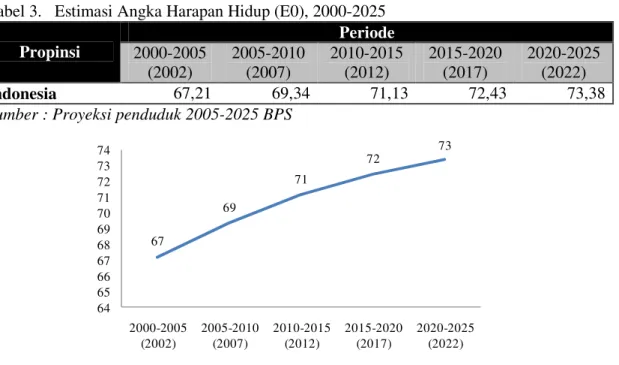

Selain aspek kesehatan, indicator kependudukan merupakan salah satu ukutan yang perlu mendapatkan perhatian penting. Salah satu aspek kependudukan yang menjadi bagian dari komponen pengukungan HDI adalah usia harapan hidup. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi angka harapan hidupnya berarti dapat menekan mortalitas. Untuk melihat estimasi Angka Harapan Hidup tahun 2000-2025 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 6.

4

Tabel 3. Estimasi Angka Harapan Hidup (E0), 2000-2025

Periode Propinsi 2000-2005 (2002) 2005-2010 (2007) 2010-2015 (2012) 2015-2020 (2017) 2020-2025 (2022) Indonesia 67,21 69,34 71,13 72,43 73,38

Sumber : Proyeksi penduduk 2005-2025 BPS

67 69 71 72 73 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 2000-2005 (2002) 2005-2010 (2007) 2010-2015 (2012) 2015-2020 (2017) 2020-2025 (2022)

Sumber : Proyeksi Penduduk 2005-2025 BPS

Gambar 6. Estimasi Angka Harapan Hidup (E0)

Berdasarkan Gambar 6. Dapat dilihat bahwa usia harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan usia harapan hidup penduduk tersebut merupakan bukti keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

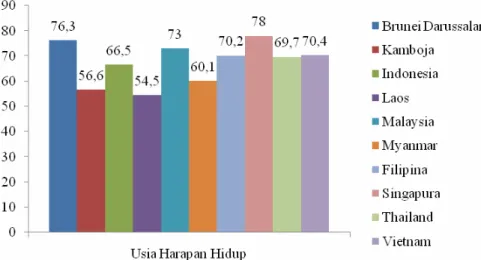

Sementara jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN berdasarkan laporan UNDP pada tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 7.

Tabel 4. Usia Harapan Hidup Negara-negara ASEAN

No Negara Usia Harapan Hidup

1 Brunei Darussalam 76,3 2 Kamboja 56,6 3 Indonesia 66,5 4 Laos 54,5 5 Malaysia 73,0 6 Myanmar 60,1 7 Filipina 70,2 8 Singapura 78,6 9 Thailand 69,7 10 Vietnam 70,4

5

Gambar 7. Usia Harapan Hidup Negara-negara ASEAN 2. Aspek Pendidikan

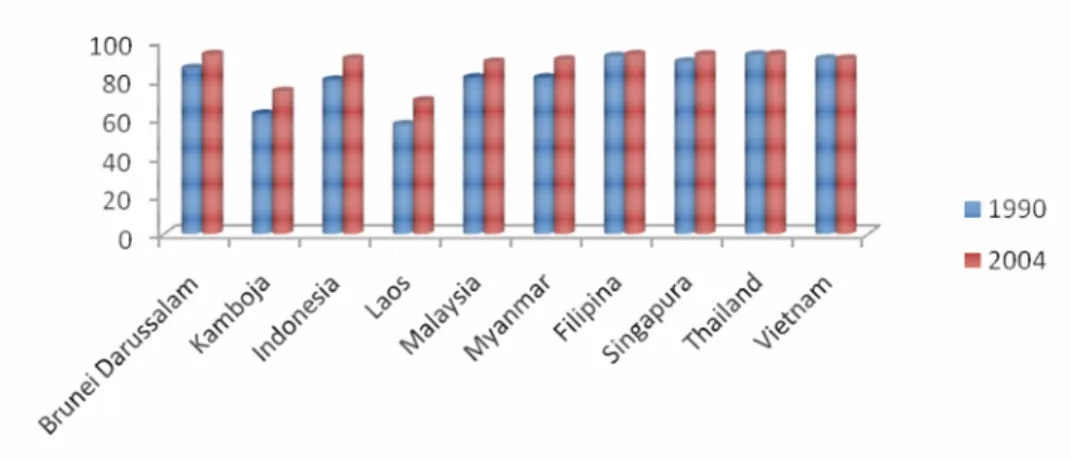

Salah satu indikator bidang pendidikan untuk mengukur IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH) yang mempunyai definisi sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk:

a. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

b. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

c. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Program wajib belajar disertai dengan subsidi pendidikan menjadi katalis perkembangan SDM Indonesia. Kemajuan ini patut diberi apresiasi setinggi-tingginya sekaligus juga diawasi dalam pelaksanaannya.

Tabel 5. Perkembangan Angka Melek Huruf Negara-negara ASEAN

No Negara 1990 2004 1 Brunei Darussalam 85,5 92,7 2 Kamboja 62 73,6 3 Indonesia 79,5 90,4 4 Laos 56,5 68,7 5 Malaysia 80,7 88,7 6 Myanmar 80,7 89,9 7 Filipina 91,7 92,6 8 Singapura 88,8 92,5 9 Thailand 92,4 92,6 10 Vietnam 90,4 90,3

6

Gambar 8. Perkembangan Angka Melek Huruf Negara-negara ASEAN 3. Aspek Ekonomi

Untuk mengukur kualitas hidup berdasarkan kondisi ekonomi penduduk, dapat menggunakan indek kemiskinan manusia/ Human Poverty Index (HPI). Untuk melihat secara jelas mengenai bagaimana kondisi Indonesia dibandingkan negara-negara anggota ASEAN dapat dilihat pada table 6.

Tabel 6. Human Poverty Index (HPI) Negara-negara ASEAN

No Negara Urutan Human Poverty Index

1 Brunei Darussalam - - 2 Kamboja 73 39,3 3 Indonesia 41 18,5 4 Laos 63 36,3 5 Malaysia 15 8,3 6 Myanmar 47 21,6 7 Filipina 31 15,3 8 Singapura 7 6,3 9 Thailand 19 9,3 10 Vietnam 33 15,7

Sumber: Human Development Report 2006, UNDP.

39,3 18,5 36,3 8,3 21,6 15,3 6,3 9,3 15,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 HPI Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam

7

Berdasarkan table 6. dan gambar 9 dapat dilihat bahwa Human Poverty Index (HPI) Indonesia (18,5) masih lebih besar jika dibandingkan Singapura (6,3); Malaysia (8,3); Thailand (9,3); Filipina (15,3); dan Vietnam (15,7). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dilakukan, namun demikian jumlah penduduk miskin masih relative banyak.

FAKTOR PENGHAMBAT PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

Persoalan rendahnya kualitas hidup manusia Indonesia dipicu oleh berbagai factor yang bersifat komplek dan rumit. Berikut ini akan diuraikan mengenai berbagai permasalahan bangsa Indonesia yang dapat menghambat perkembangan kualitas hidup manusia Indonesia. Uraian ini berdasarkan pada indicator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

1. Aspek Kesehatan

a. Disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. b. Beban ganda penyakit, pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar

adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan kanker

c. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan kasus (Case Detection Rate) tuberkulosis paru. Pada tahun 2002, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan baru mencapai 66,7 persen, dengan variasi antara 34,0 persen di Propinsi Sulawesi Tenggara dan 97,1 persen di Propinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2002, cakupan imunisasi campak untuk anak umur 12-23 bulan baru mencapai 71,6 persen, dengan variasi antara 44,1 persen di Propinsi Banten dan 91,1 persen di Propinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan proporsi penemuan kasus penderita tuberkulosis paru pada tahun 2002 baru mencapai 29 persen

d. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada anak balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan kematian akibat kecelakaan

e. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi

8

dasar. Pada tahun 2002, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai 50 persen, dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 63,5 persen

f. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru dilayani oleh 0,5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi dan 4,7 tenaga sanitasi (sanitarian). Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.

g. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin. Angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 dibandingkan dengan 17 per 1.000 kelahiran hidup pada kelompok terkaya. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita, seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost barrier).

2. Aspek Pendidikan

a. Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah, Sampai dengan tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun dan proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang berpendidikan sekolah menengah pertama SMP) keatas masih sekitar 36,2 persen. Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 10,12 persen (SUSENAS 2003). SUSENAS 2003 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah menurut kelompok usia sekolah – untuk penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 81,0 persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai 51,0 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 19,0 persen anak usia 13-15 tahun dan sekitar 49,0 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

b. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah

c. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan yang masih terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan

d. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2)

9

kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

e. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Data Human Development Report 2004 mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1999-2001 Indonesia hanya mengalokasikan anggaran pemerintah (public expenditure) sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PBD). Sementara dalam kurun waktu yang sama Malaysia, Thailand, dan Filipina secara berturut-turut telah mengalokasikan anggaran sebesar 7,9 persen, 5,0 persen, dan 3,2 persen dari PDB

3. Aspek Ekonomi

Permasalahan kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

a. Kegagalan pemenuhan hak dasar, antara lain : (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan; (3) Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan; (4) Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha; (5) Terbatasnya Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi; (6) Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih; (7) Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah; (8) Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, serta Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam; (9) Lemahnya Jaminan Rasa Aman; (10) Lemahnya Partisipasi.

b. Beban kependudukan

Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata-rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumah tangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan seringkali mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga.

c. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarki yang bekerja melalui pendekatan, metodologi, dan paradigma pembangunan. Praktek pemerintahan yang bersifat hegemoni dan patriarki, serta pengambilan keputusan yang hirarkis telah meminggirkan perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender. Angka yang menjadi basis pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara

10

terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan publik tersebut sangat penting karena produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

Strategi yang disusun pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sudah semestinya memperhatikan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas. Teratasinya berbagai masalah di atas diharapkan akan mampu meningkatkan Human Development Index (HDI). Strategi yang sekarang diterapkan untuk menaikkan IPM adalah melalui konsep “Pembangunan Manusia Indonesia (PMI)”. Strategi ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Memantapkan sistem dan metode dengan kriteria yang akan dipakai agar menghasilkan data yang akurat, jujur, adil, dan benar.

2. Keterlibatan pihak non-pemerintah, seperti korporat, LSM, media massa, serta lembaga dan organisasi lainnya seperti keagamaan dan lain-lain.

3. Terwujudnya momentum kesadaran bersama yang mendalam untuk menempatkan PMI sebagai program utama.

4. Membangkitkan keterlibatan semua stakeholders (pemerintah, legislatif, yudikatif, partai politik, korporat, masyarakat madani – termasuk LSM dan media massa).

5. Menjadikan keberhasilan PMI sebagai acuan keberhasilan program pembangunan pemerintah (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota).

Pembangunan Manusia Indonesia yang sudah mempunyai piagam (lihat Kotak 1) dan langkah-langkah strategi diatas mempunyai visi sebagai berikut:

1. Indonesia harus mengembalikan paradigma pembangunannya sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945.

2. Harus diarahkan untuk menjadi aset utama bangsa dengan derajat kemandirian yang tinggi dalam rangka menghadapi persaingan di masa de-pan yang lebih dominan pada per-saingan antar individu.

3. Harus diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan derajat kesejahteraan antar daerah maupun kesenjangan antar kelompok sosial.

4. Merupakan suatu proses memper-banyak pilihan-pilihan warga negara, seperti hidup sehat, berumur panjang, berilmu pengetahuan, akses terhadap sumberdaya, dan dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan.

5. Harus dipandang sebagai upaya untuk mengisi dan melengkapi upaya-upaya pencapaian tujuan nasional.

11

Kotak 1:

PIAGAM

PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA Kami, bangsa Indonesia, dengan semangat kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka, menyatakan dan menegaskan bahwa:

Segala upaya pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional bertumpu pada pembangunan manusia yang dicapai melalui pembangunan ekonomi dan penegakan demokrasi.

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan daya kemampuan manusia Indonesia agar hidup sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan dan kreatif, memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup layak, serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya dan menentukan pilihan hidupnya. Juga agar manusia Indonesia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, bijaksana dalam mengelola lingkungan dan mengahrgai sesama manusia.

Dengan demikian, seluruh upaya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia berdasarkan pada ukuran kualitas kehidupan danlingkungan, yang pada akhirnya mewujudkan manusia sebagai makhluk bermartabat.

Kita harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia semakin mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hanya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat maka kita dapat mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Karena itu kami bertekad untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, terutama hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan rasa aman sebagai titik awal pembangunan manusia Indonesia.

Dan kami, bangsa Indonesia, bertekad untuk mewujudkan dan memajukan nilai-nilai pembangunan manusia bagi semua waraga, menegaskan kembali peran negara dalam menjalankan kewajibannya, memperkuat peran pemerintah dalam menjamin keberlanjutan pembangunan manusia, serta mengembangkan kemitraan antar pemangku kepentingan di seluruh tanah air.

Jakarta, 10 Nopember 2006

Visi tersebut berangkat atas arah ke depan Pembangunan Manusia Indone-sia sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mencapai tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Negara wajib memenuhi, menghor-mati, dan melindungi hak-hak dasar warga.

3. Pembangunan manusia dilaksanakan dengan tetap memelihara dan me-ngembangkan nilai-nilai keagama-an, keberagaman, dan hak-hak asasi manusia.

4. Melihat pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar dari berbagai dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

5. Memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, penyandang cacat, fakir miskin, dan kelompok minoritas).

6. Memerlukan perubahan orientasi dan perilaku pemerintah pusat dan daerah dari provider menjadi enabler dan facilitator.

7. Memperkuat kapasitas pelaku pemba-ngunan di daerah baik secara individu maupun institusi.

8. Agama, etika dan nilai-nilai budaya harus mampu memberi arahan (guidance), inspirasi dan motivasi untuk pembangunan manusia Indonesia.

Berbagai strategi tersebut di atas, kemudian diterjemahkan dalam Rencana Aksi Nasional Pembangunan Manusia Indonesia sebagai berikut :

1. Hak atas pangan: berkurangnya kejadian rawan pangan, busung lapar, gizi kurang pada balita, menjadi 20 %, serta kemandirian pangan di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Hak atas kesehatan: membaiknya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, menurunnya angka kema-tian ibu kurang dari 226/100.000

12

kelahiran, meningkatnya angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 90 %, menurunnya angka kematian bayi dan balita menjadi 25 %, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, menurunnya angka prevalensi HIV/AIDS, malaria, dan TBC

3. Hak atas pendidikan : penuntasan Wajar DIknas 9 tahun, menurunnya jumlah BA usia 15 tahun ke atas menjadi 5 %, peningkatan APS menengah atas dan kejuruan laki-laki dan perempuan dari keluarga miskin menjadi 35 % dan 28,5 %, pengurangan kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah.

4. Hak atas rasa aman : berkurangnya ketegangan social, kejadian konflik komunal, korban perdagangan manusia akibat bencana, ancaman terhadap peluang kerja dan berusaha. 5. Hak atas Wawasan Kebangsaan.

Publikasi UNDP mengenai pemeringkatan HDI dapat dijadikan pendorong terhadap kebijakan peningkatan kualitas manusia. Ada tiga kata kunci untuk mengimplementasikan berbagai strategi di atas; masing-masing adalah visi, komitmen, dan disiplin (Supriyoko, 2003). Jika dilihat dari visi dari PMI sudah tersusun dengan baik dan melibatkan partisipasi stakeholders. Hanya saja visi tersebut belum diterjemahkan dalam misi yang konsisten. Hal ini terbukti dari banyaknya visi dan misi yang selalu muncul setiap pergantian kepemimpinan. Dalam hal misi bisa belajar dari Malaysia misalnya. Negeri Jiran yang satu ini semenjak pertengahan tahun '90-an sudah membuat visi yang dikenal dengan Malaysia 2020. Pada pertengahan tahun '90-an pemerintah Malaysia sudah memiliki gambaran masyarakat Malaysia seperempat abad ke depan sehingga program-program pembangunan di negara tetangga itu difokuskan pada pencapaian visi. Siapapun yang berkuasa dan memimpin negeri akan selalu berpegang pada visi yang telah menjadi kesepakatan bangsa. Dengan demikian segala upaya disinergikan untuk mencapai visi.

Komitmen dalam PMI yang menuntut keterlibatan semua pihak perlu diwaspadai karena hal tersebut tidak mudah. Semua pihak yang diharapkan keterlibatannya harus selalu diingatkan dan dituntut untuk melaksanakan kesepakatan bersama. Ketika Thailand dan Indonesia sama-sama dibantai krisis pertengahan 1997 ternyata kedua negara benar-benar porak-poranda. Bangsa Thailand mempunyai komitmen yang kuat untuk mengakhiri krisis. Komitmen ini diimplementasi ke tingkat operasional. Pernah dalam periode tertentu kegiatan seminar, lokakarya, pertemuan, dan sebagainya, yang biasa dijalankan dengan berlebihan lalu dilaksanakan secara sederhana; jauh dari hotel mewah, jauh dari cost yang tinggi, dan sebagainya. Kedisiplinan merupakan hal yang kelihatannya masih sangat berat bagi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari saja budaya disiplin kita masih jauh panggang dari pada api.

KESIMPULAN:

Untuk mengukur kualitas hidup manusia dapat dipergunakan berbagai pendekatan seperti Human Development Index/HDI (Indeks Pembangunan Manusia), Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup); Basic Needs (Kebutuhan Dasar); dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita). Untuk tulisan ini akan fokus pada HDI dengan pertimbangan ketersediaan data dan perkembangan pemakaiannya yang semakin meluas dibanding indikator yang lainnya. Indikator utama dari HDI adalah dari aspek kesehatan dan kependudukan, pendidikan, dan ekonomi.

Menurut Human Development Report (HDR) tahun 2006, Indonesia menempati urutan 108 dari 177 negara dengan indeks HDI 0,711 pada level medium human development. Jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN masih dibawah

13

Singapura (urutan 25), Brunei Darussalam (urutan 34), Malaysia (urutan 61), Thailand (urutan 74), dan Filipina (urutan 84).

Hal tersebut diatas diakibatkan masih adanya berbagai hambatan dari ketiga aspek yang merupakan indicator pengukuran Human Development Index (HDI). Oleh karena itu diperlukan strategi yang untuk menaikkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pembangunan Manusia Indonesia. Strategi tersebut di implementasikan dalam Rencana Aksi Nasional Pembangunan Manusia Indonesia yang berpusat pada (1) pemenuhan hak atas pangan, (1) hak atas kesehatan, (3) hak atas pendidikan, (4) hak atas rasa aman, dan (5) hak atas wawasan kebangsaan.

Untuk melaksanakan berbagai strategi dan rencana aksi tersebut diperlukan tiga kata kunci pokok yaitu visi, komitmen, dan disiplin. Melalui upaya tersebut diharapkan berbagai strategi yang disusun dapat terlaksana dengan baik dengan berlandaskan visi yang sama, adanya komitmen semua stakeholder, dan dilaksanakan secara disiplin.

REFERENSI:

Anonim 2007. Indek Pembangunan Manusia. Diakses dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia.

__________ 2007. Kongres Nasional Pembangunan Manusia dan Rapat Koordinasi Nasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2007. Seputar Indonesia: 17 Desember 2007.

Presiden RI. 2005. Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009. Jakarta Ritonga, Razali. 2005. Kualitas Hidup Terancam Memburuk. Diakses dari

http://www.kompas.com/kompas-cetak.

Supriyoko, K.. 2003. Benarkah Kualitas Manusia Indonesia Rendah?. diakses dari http://www.suarapembaruan.com/News/2003/07/24/index.html

Suyono, H.. 2005, Kualitas Penduduk Indonesia Terendah di ASEAN. diakses dari

http://www.gatra.com/2005-03-22/artikel.php?id=82894

Supari, Siti Fadlah. 2006. Angka Kematian Ibu Indonesia 50 Per Hari. Diakses dari http://www.freelist.org/archives/ppi/01-2006/msg00626.html pada tanggal 16 UNDP. 2006. Human Development Report 2006-Beyond scarcity:Power, poverty and the

global water crisis,.United Nations Development Programme:1 UN Plaza, New York, New York, 10017, USA.

http://bankdata.depkes.go.id/Profil/Indo99/Annex http://www.datastatistik-indonesia.com