4 METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Sumenep, Madura Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Pemilihan lokasi didasarkan bahwa Madura merupakan satu dari tujuh daerah sentra garam di Indonesia. Lebih kurang 332 orang di Kabupaten ini bekerja sebagai petani garam. Kabupaten Sumenep adalah salah satu Kabupaten di Madura, yang merupakan daerah awal dimulainya industri garam dan pusat pemasaran garam. Ditambah lagi Kabupaten Sumenep dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya PT Garam Indonesia di lokasi tersebut. Penelitian initelah dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret2013.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu dengan menggunakan kuisioner secara langsung kepada sumber atau objek yang sedang diteliti baik dari petani, pedagang, pengecer. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh antara lain melalui studi pustaka, data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh dilakukan secara sengaja (simple random sampling) dengan memilih sendiri pihak-pihak yang menjadi responden berdasarkan pertimbangan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman respoden sesuai dengan bidang yang diteliti. Pengambilan responden petani garamberjumlah 40petani garam, 5 orang pedagang pengumpul, 1 unit perusahaan pengolahan garam, 1 unit distributor, 1 unit retail, 2 aparat pemerintahan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sedangkan pengumpulan informasi saluran pemasaran garam menggunakan teknik penelusuran dari produsen garam sampairetail.

Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis yang sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah :

Analisis Struktur Pasar

Analisis struktur pasar pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui apakah pasar garam dilokasi penelitian cenderung mengarah pada pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna. Komponen struktur pasar yang diteliti meliputi pangsa pasar, konsentrasi pasar dan hambatan keluar masuk pasar (Baye, 2003).

(1) Analisis Pangsa Pasar

Pada penelitian ini analisis pangsa pasar garam di Kabupaten Sumenep dilakukan dengan menghitung pangsa pasar perusahaan-perusahaan pengolahan. Semakin tinggi pangsa pasar menunjukkan market power perusahaan dalam pasar garam. Perhitungan pangsa pasar suatu perusahaan garam menggunakan rasio antara penjualan suatu perusahaan garam Kabupaten Sumenep terhadap total penjualan seluruh garam di Provinsi Jawa Timur. Tujuan perhitungan pangsa pasar adalah untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu perusahaan terhadap total produksi garam di Provinsi Jawa Timur. Adapun perhitungan pangsa pasar perusahaan garam adalah sebagai berikut :

Keterangan :

Market Share (MS) = (0-100persen)

Market Share ( = pangsa pasar pabrik pengolahan „n‟ (Ton/tahun) = Penjualan garam pabrik pengolahan „n‟ (Ton/Tahun) = Penjualan garam di Provinsi Jawa Timur (Ton/Tahun) N = Banyaknya perusahaan (pabrik pengolahan) garam (2) Konsentrasi Pasar

Konsentrasi pasar mengukur berapa jumlah output dalam sebuah industri yang diproduksi dari empat perusahaan terbesar dalam sebuah industri (Baye, 2003). Konsentrasi pasar dapat dihitung dengan menggunakan penerimaan penjualan atau kapasitas produksi (Besanko et al, 2010). Pengukuran tingkat konsentrasi perusahaan dalam suatu industri dapat menggunakan Four Firm Concentration Ratio (CR4) atau Herfindahl-Hirschman Index (HHI) (Baye, 2003).

Penghitungan nilai CR4 dilakukan pada empat pedagang garam terbesar di Kabupaten Sumenep, yang pengelompokannya didasarkan pada nilai output yang dihasilkan oleh empat perusahaan tersebut. Rasio konsetrasi diperoleh dengan mengukur besarnya kontribusi output yang dihasilkan oleh empat perusahaan terbesar terhadap total volume garam atau output yang dibeli oleh perusahaan selevel mereka untuk wilayah Kabupaten Sumenep.

Keterangan :

= Konsentrasi rasio (pasar) = , dimana i = 1,2,3,4

= Penjualan garam pabrik pengolahan garam 1 (Ton/tahun) = Penjualan garam pabrik pengolahan garam 2 (Ton/tahun) = Penjualan garam pabrik pengolahan garam 3 (Ton/tahun) = Penjualan garam pabrik pengolahan garam 4 (Ton/tahun)

= Total penjualan garam seluruh pabrik pengolahan garam (Ton/tahun) Selain perhitungan diatas, dapat menggunakan perhitungan HHI. HHI merupakan penjumlahan kuadrat dari pangsa pasar perusahaan-perusahaan dalam suatu industri dikalikan dengan 10.000. Baye (2003) mengemukakan bahwa nilai HHI berada 0 – 10.000. jika nilai HHI 0, maka terdapat perusahaan-perusahaan dalam indutri yang sangat kecil. Namun, jika nilai diatas 0 hingga 10.000 mengindikasikan bahwa pangsa pasarnya bernilai 1. Artinya CR4 berada pada sedikit persaingan antara produsen dan konsumen (pasar terkonsentrasi). Adapun perhitungan HHI yaitu :

∑ Keterangan :

= Herfdinal-Hirschman Index = Pangsa pasar

(3) Hambatan Masuk Pasar

Analisis ini dilakukan untuk melihat banyaknya lembaga pemasaran yang dapat masuk untuk bersaing merebut pangsa pasar. Analisis akan dianalisis secara deskriptif.

Analisis Perilaku Pasar

Perilaku pasar dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku partisipan di pasar, yang meliputi fenomena lapang yang terkait dengan kolusi, serta tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi di lapangan. Namun untuk melihat dua aspek di atas tidak dapat dijelaskan secara langsung perlu analisis lain yang mendukung yaitu: praktek pembelian dan penjualan, praktek pembentukan harga dan praktek lembaga terkait dalam menjalankan fungsi pemasaran. Selain itu juga dibutuhkan informasi penting yang akan dikaji terkait bagaimana mekanisme penentuan harga, pada tingkat lembaga manakah yang lebih dominan dalam proses penentuan harga dan sejauhmana peran petani sebagai produsen dalam penentuan harga.

Analisis Kinerja Pasar

Dalam menganalisis kinerja pasar digunakan beberapa ukuran antara lain yaitu marjin pemasaran, farmer’s share dan integrasi pasar.

(1) Marjin Pemasaran

Marjin pemasaran atau juga biasa disebut dengan marjin tataniaga adalah perbedaan harga di tingkat petani produsen (harga beli) dengan harga ditingkat konsumen akhir (harga jual). Marjin tataniaga adalah harga dari semua nilai guna (nilai tambah) dari aktivitas dan penanganan fungsi-fungsi pemasaran, termasuk jasa-jasa pemasaran yang terlibat dalam rantai pemasaran suatu produk atau komoditas. Marjin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen (Hudson, 2007). Semakin tinggi biaya pemasaran menyebabkan semakin tingginya marjin pamasaran. Secara matematis, dapat ditulis sebagai berikut .

Keterangan :

= Marjin pemsaran pada setiap lembaga pemasaran i = Marjin total pemasaran pada setiap saluran pemasaran

= Harga eceran garam di pasar konsumemn (Rp/Kg) = Biaya pemasaran di pasar i

= Keuntungan pemasar (lembaga) di pasar i I = 1,2,3,....n

Maka total marjin pemasaran yaitu :

∑

(2) Farmer’s Share

Farmer’s share merupakan rasio antara harga di tingkat petani terhadap harga di tingkat retail (Hudson, 2007). Farmer’s share merupakan bagian harga dari biaya yang dikeluarkan oleh petani ditambah keuntungan yang diterimanya. Bagian keuntungann ini dapat dikatakan sebagai sumbangan pendapatan bagi kesejateraan keluarga petani. Pada saluran pemasaran yang berbeda maka farmer’s share dipengaruhi oleh: tingkat pemerosesan, biaya transportasi, keawetan produk, dan jumlah produk (Kohl dan Uhl, 2002). Semakin tinggi farmer’s share menyebabkan semakin tinggi pula bagian harga yang diterima petani. Adapun perhitungan farmer’s share dapat dilihat di bawah ini:

Keterangan :

FS = Farmer’s share di tingkat petani (%) = Harga garam di tingkat petani (Rp/Kg) = Harga garam ditingkat pengecer (Rp/Kg) (3) Analisis Integrasi Pasar Vertikal

Analisis integrasi pasar merupakan seberapa jauh pembentukan harga suatu komoditas pada suatu tingkat lembaga atau pasar dipengaruhi oleh harga ditingkat lembaga lainnya. Analisis keterpaduan/integrasi pasar dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Ravallion (1986). Perubahan harga di tingkat konsumen seharusnya ditransmisikan dengan baik ke tangan produsen secara terintegrasi. Misalkan Pi adalah harga di pasar i waktu t sedangkan Pt adalah harga di pasar acuan waktu t. Maka rumus yang digunakan yaitu :

Keterangan :

= Harga garam di pasar lokal (waktu t) (Rp/kg)

=Harga garam di pasar lokal (waktu t-1) (Rp/kg)

= Harga garam di pasar acuan (waktu t) (Rp/kg)

= Harga garam di pasar acuan (waktu t-1) (Rp/kg)

= Koefisien lag harga di tingkat pasar ke-1 (lokal) pada waktu t-1 = Faktor-faktor lain yang mempengaruhi

Koefisien menunjukkan berapa besar perubahan harga di pasar acuan ditansmisikan ke harga pasar lokal. Koefisien dan menunjukkan seberapa jauh kontribusi harga pada periode sebelumnya dari pasar lokal dan pasar acuan terhadap tingkat harga yang berlaku sekarang di pasar lokal. Rasio antara keduanya merupakan indeks hubungan pasar IMC (Index of Market Connection) Adapun rumusnya dapat dilihat di bawah ini :

Dalam pendekatan ini, integrasi jangka pendek diformulasikan sebagai berikut :

Nilai = 0 jika nilai = 0, maka hipotesis di atas dapat dituliskan sebagai berikut :

Uji statistik yang digunakan yaitu :

Apabila hipotesis nol ditolak, ini menunjukkan bahwa pasar tidak terintegrasi dalam jangka pendek. Dan untuk integrasi jangka panjang, hipotesisnya diformulasikan sebagai berikut :

Nilai diperoleh melalui :

Apabila hipotesis nol ditolak, ini menunjukkan bahwa pasar tidak terintegrasi dalam jangka panjang.

5 EKONOMI GARAM Produksi dan Konsumsi Garam

Produksi garam dimulai dari tambak-tambak yang dimiliki petani yang masih sangat tradisional dalam proses pengelolaannya. Air laut dialirkan ke tambak, setelah tambak dipersiapkan terlebih dahulu. Rata-rata persiapan lahan yang dibutuhkan petani dilokasi penelitian berkisar selama 14 hari. Dalam 1 ha lahan biasanya terdapat 10 hingga 12 petakan yang nantinya petakan tersebut terbagi menjadi petakan untuk penguapan air menjadi air tua (kadar garam tinggi) dan petakan untuk pembuatan garam (petak kristalisasi). Proses persiapan lahan tersebut diawali dengan pengeringan lahan, lalu lahan diratakan atau dipadatkan dengan alat yang biasanya disebut guluk agar tanah tidak retak dan garam yang dihasilkan nantinya tidak tercampur dengan tanah. Kemudian barulah air laut dialirkan melalui parit-parit kecil kepetakan penguapan hingga ke petakan kristalisasi. Menurut Syafi‟i (2006), setiap petakan atau meja tampung memiliki perbedaan salinitas, perpindahan air laut dari masing-masing meja tampung dibutuhkan waktu minimal 1-2 hari, tergantung pada lama terik matahari. Untuk mengetahui kapan air tersebut harus pindah ke meja tampung lain, petaniharus melakukan pengukuran salinitas setiap hari. Dilokasi penelitian petani menggunakan alat yang dinamakan BE dalam mengukur tingkat salinitas ini. Kira-kira 10-14 hari pada petak kristalisasi terjadi penumpukam yang merata, yang kristalisasinya semakin tebal dan air menjadi surut. Sehingga petakan siap dipanen. Hasil garam yang dihasilkan petani sedikit kotor, karena tercampur oleh partikel-partikel lain.

Proses produksi yang dilakukan oleh petani selama ini sering juga disebut dengan metode Maduris. Adapun metode lain yaitu metodePortugis yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu mengesap dan mengguluk petakan garam dan pengisian meja kristalisasi melalui saluran air tua. Tahap pertama ini hampir sama dengan metode Maduris, namun pada tahap ke dua petakan kristalisasi diisi dengan air laut dari pembenihan tertua melalui saluran air tua. Kualitas garam yang dihasilkan dari dua metode ini berbeda yang nantinya akan mempengaruhi harga jual dan keuntungan yang didapatkan oleh petani.

Upaya untuk merealisasikan Swasembada Garam Nasional Tahun 2014 pemerintah sendiri telah merancang beberapa strategi, salah satunya yaitu ekstensifikasi lahan. Untuk luas lahan garam nasional pada saat ini bertambah sekitar 59 persen dari tahun 1997 dengan total 13 500 ha menjadi 32 575 ha di tahun 2012. PT Garam di tahun 2012 telah mulai melakukan perluasan lahan di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan pemerintah dalam regulasinya untuk mencapai target swasembada tersebut membantu masyarakat melalui program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat), agar merangsang masyarakat untuk mengusahakan garam di lahan-lahan yang belum teroptimalkan. Dapat dilihat pada Gambar 6 lahan garam meningkat sebesar 32 persen dari tahun 2010 sebesar 19 664 ha menjadi 29 329 persen di tahun 2011 akibat adanya intervensi dari pemerintah tersebut. Peningkatan lahan tentunya akan diikuti dengan peningkatan produksi.

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (Data diolah), 2012 Gambar 6 Luas lahan garam nasional tahun 1997-2012

Walaupun negara kita memiliki garis pantai terpanjang, namun tidak semua wilayah dapat memproduksi garam. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi dalam memproduksi garam antara lain Pulau Jawa, Sulawesi, NTT dan NTB. Indonesia sendiri dibagi ke dalam 3 zona, dimana Indonesia bagian barat dikategotikan sebagai less potential, Indonesia bagian tengah dikategorikan sebagai relative potential, sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian timur dikategorikan sebagai best potential dalam memproduksi garam. Dari beberapa pulau yang ada di negara kita sentra garam berada di Pulau Jawa yaitu Jawa

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lu as la h an (h ek ta r)

Timur, diantaranya berada di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Bangkalan dan Sumenep.

Dengan adanya ekstensifikasi atau perluasan lahan tadi, akan secara otomatismeningkatkan produksi garam di negara kita. Produksi garam dari tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami tren yang meningkat. Namun pada tahun 2010 produksi garam sangat menurun drastis, hal ini disebabkan oleh hujan yang berkepanjangan, sehingga petani garam tidak dapat berproduksi secara maksimal, mengingat bahwa produksi garam di negara kita masih sangat bergantung pada sinar matahari. Masa panen garam yang normalnya mencapai 4.5 bulan hingga 5.5 bulan di musim kemarau namun pada tahun ini hanya mencapai 16 hari. Pada Gambar 7 dapat dilihat produksi garam nasional.

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (Data diolah), 2012

Gambar 7 Perkembangan produksi garam oleh garam rakyat, PT Garam, dan total produksi nasional tahun 1997-2012

Dengan perkembangan produski yang berfluktuasi lalu bagaimana dengan konsumsi garam di negara kita? Konsumsi garam diperuntukkan sebagai kebutuhan rumah tangga serta bahan baku industri. Untuk garam konsumsi rumah tangga, garam telah mengalami fortifikasi yodium atau penambahan yodium, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Garam diperuntukkan sebagai bahan tambahan makanan atau pemberi rasa pada makanan baik untuk konsumsi masyarakat maupun pada industri pengolahan makanan. Selain industri makanan, garam juga dimanfaatkan oleh beberapa industri lainnya seperti industri perminyakan, tekstil, kulit, farmasi, dan indutri lainnya.

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 p ro d u k si (to n ) tahun

Tabel 3 Jenis dan penggunaan garam

Garam Konsumsi Garam Perminyakan dan Industri Lainnya Garam Industri Garam rumah tangga (garam masak, bumbu, diet, meja, dll) Garam pengasinan ikan, pengalebgan ikan Garam industri perminyakan Garam industri chlor Garam farmasetis Garam aneka pangan (minyak goreng, mentega, aneka pangan, dll)

Pakan ternak Indutrsi tekstil Garam industri alkali

(CAP/chlor alkali plant) Perkebunan Industri kulit

Garam mandi/Spa

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2012

Sesuai dengan anjuran gizi dan kesehatan, konsumsi garam per kapita mencapai 10-20 gram per hari, dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 mencapai angka 240 juta jiwa, akan dibutuhkan produksi garam di negara kita mencapai angka 1,1-1,3 juta ton per tahun. Namun rillnya konsumsi kita hanya 4,5 gram per kapita per hari. Ini baru diprediksikan garam untuk konsumsi, sedangkan untuk garam industri sendiri, kebutuhannya tiga kali lipat dari pertumbuhan industri itu sendiri, bila pertumbuhan industri sebuah negara mencapai 10 persen, maka kebutuhan garam pun meningkat 30 persen.

Tabel 4 Perkembangan konsumsi garam Indonesia tahun 2007-2012 (Ton)

Tahun Konsumsi

Rumah Tangga Industri

2007 1 147 000 1 595 000 2008 1 177 341 1 614 125 2009 693 000 2 195 000 2010 720 000 2 285 000 2011 750 000 2 501 000 2012 1 274 843 1 673 022

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2012

Produktivitas Garam

Dilokasi penelitian sendiri rata-rata produktivitas garam rakyat yang dihasilkan untuk 1 ha lahan hanya berkisar 40 ton per ha hingga 60 ton per ha. Selain garam rakyat, PT Garam juga memiliki lahan garam seluas 5 000 ha, yang proses pembuatan garam masih mengandalkan sinar matahari, namun kualitas garam yang dihasilkan lebih baik dari garam rakyat karena kadar air yang lebih rendah, disebabkan oleh proses penguapan dari penjemuran yang lebih lama dibandingkan dengan garam rakyat. Beberapa tahun belakangan ini PT Garam

menggunakan geomembran. Petakan garam bukan beralaskan tanah lagi, namun beralaskan geomembran yang berbentuk terpal berwarna hitam, sehingga garam tidak bercampur dengan tanah dan hal ini juga semakin memningkatkan kualitas garam yang dihasilkkan oleh PT Garam. Diakui oleh pihak PT Garam sendiri melalui wawancara yang dilakukan, dengan menggunakan geomembran ini produktivitas garam yang dihasilkan untuk 1 ha lahan meningkat sebesar 30 persen dari produktivitas garam yang dihasilkan oleh petani pada umumnya.

Namun dapat dilihat pada Gambar 8, produktivitas PT Garam di tahun 2011 setelah menggunakan geomembran masih dibawah produktivitas yang dihasilkan petani pada umumnya. Kondisi tersebut dimungkinkan karena penggunaan geomembran yang belum merata di seluruh lahan PT Garam.

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (Data diolah), 2012 Gambar 8 Perkembangan produktivitas tambak garam tahun 1997-2012

Harga Garam Indonesia

Dalam teorinya harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Lazimnya pada saat penawaran meningkat maka harga akan menurun, fenomena ini terjadi baik ditingkat konsumen maupun tingkat petani sebagai produsen, saat musim panen maka harga yang diterima petani akan turun. Untuk melindungi petani maka pemerintah mengeluarkan regulasi harga dasar di tingkat petani garam.

Pemerintah melalui SK Menteri Perdagangan mengatur harga garam rakyat seperti yang termuat dalam SK Menperindag No. 360/MPP/Kep/5/2004 yang ilanjtkan dengan Surat Peraturan Mendag No. 20/M-Dag-PER/9/2005. Diantranya mengatur tentang pelarangan mengimpor garam bila harga garam rakyat terlalu rendah dibawah Rp 145 000/ton untuk mutu K1, Rp 100 000/ton untuk K2, dan Rp 70 000/ton untuk K3. Surat pertauran Mendag No.20/M-Dag-PER/9/2005 menyebutkan bahwa impor garam untuk kebutuhan industri garam iodisasi dilarang apabila harga rata-rata garam bentuk curah di atas truk di tingkat pengumpul untuk kualitas 1 (KP1) kurang dari Rp 200 000 per ton, KP2 kurang

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 p ro d u k si (t o n )

dari Rp 150 000 per ton dan KP3 kurang dari Rp 80 000 per ton (Kementerian Perdagangan, 2010).

Pada Gambar 9 dapat dilihat bagaimana perbedaan harga yang terjadi di tingkat petani maupun di tingkat eceran. Dalam kurun waktu 10 tahun harga di tingkat retail pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga di tingkat petani juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 10 tahun ini namun pergerakan kenaikan yang terjadi sangat landai.

Sumber: Kementerian Perdagangan (Data diolah), 2012 Gambar 9 Volatilias harga di tingkat petani dan retail

Distribusi Garam Di Indonesia

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum saluran distribusi garam konsumsi, yaitu garam beryodium. Saluran distribusi garam bermula dari sentra-sentra produksi garam untuk selanjutnya dikirimkan ke daerah-daerah konsumen. Menurut Kementerian Perdagangan sendiri sentra garam beryodium berada di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pendistribusian dua sentra garam ini telah terbagi-bagi, dimana pada umumnya untuk wilayah Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat, dan sebagian pulau Papua garam didatangkan dari Jawa Timur, sedangkan untuk wilayah Papua lainnya garam berasal dari Sulawesi Selatan. Dari kegiatan pendistribusian ini terdapat beberapa penambahan nilai tambah, seperti garam yang di kirim ke Kalimantan belum ditambahkan yodium, sedangkan untuk kebutuhan pulau Papua garam yang dikirim biasanya telah beryodium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan nilai tambah di pulau Kalimantan mengindikasikan adanya pabrik-pabrik pengolah, yang pastinya juga akan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat setempat.

Bila dianalisis pendistribusian garam ke daerah-daerah diatas membutuhkan biaya yang besar, tergantung pada alat transportasi yang digunakan serta jarak tempuh dari daerah sentra ke daerah distribusi. Data yang didapatkan dari Kemetrian Perdagangan tahun 2012 mencantumkan biaya transportasi dari Jawa Timur ke Kalimantan Barat mencapai Rp225 000 per ton, ke Kalimantan Timur mencapai Rp180 000 per ton, ke Nusa Tenggara Barat biaya distribusi

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rupi a h/Kg

mencapai Rp280 000 hingga Rp300 000 per ton, ke Papua sendiri biaya distribusi mencapai Rp3 000 000 per ton. Sedangkan Garam dari Sulawesi ke Papua biaya distribusi hanya mencapai Rp600 000 per ton. Biaya ini merupakan biaya distribusi sampai di pelabuhan, pilihan mendistribusikan produk menggunakan jalur laut di rasa lebih efektif dari pada jalur lainnya. Sesampai di pelabuhan akan ada lagi biaya bongkar muat dari kapal ke truk distributor sebesar Rp 6 000 per ton untuk wilayah sampel Kalimantan Timur, kemudian biaya transportasi dari pelabuhan ke gudang distributor mencapai Rp10 000 per ton, ditambah lagi biaya bongkar muat dari truk distributor di gudang sebesar Rp5 000 per ton. Untuk mencapai konsumen akhir di Kabupaten-kabupaten biasanya distributor menggunakan jalur darat, sesuai dengan sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Kondisi ini berlaku sama pada wilayah-wilayah distribusi lainnya.

Ada berbagai macam saluran pemasaran yang dipilih oleh petani produsen di Indonesia dalam memasarkan hasil garam mereka. Pemilihan ini tentunya berdasarkan kebiasaan, hubungan kerjasama, kepercayaan petani terhadap saluran yang dipilihnya. Berbagai macam saluran distribusi garam di Indonesia beragam. gara rakyat dijual pemiliknya langsung ke pengepul, pedagang atau langsung ke pabrikan. Di areal pergaraman yang berdekatan dengan sentra pasar (Surabaya, Probolinggo, Cirebon, Pati, Rembang, dll) seringkali petani menjual dan mendistribusikan garam langsung ke pasar-pasar atau konsumen rumah tangga. Namun pada umumnya pendistribusian garam masih bergantung pada pengepul. Skema sistem distribusi dan pemasaran garam dari sentra produksi garam bahan baku (raw salt), adalah sebagai berikut. Saluran pemasaran garam di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 10.

Sumber: Kementerian Perindustrian (2010) Gambar 10 Tata Niaga Garam di Indonesia Petani Garam PT Garam Pengumpul Importir Terdaftar Iodisasi Distribusi oleh PT Garam Pedagang Besar Konsumen Industri Garam Beryodium Indutri Garam Bahan Baku

Karakteristik Petani di Kabupaten Sumenep

Bagian ini akan menggambarkan karakteristik responden di lokasi penelitian yang nantinya akan mencerminkan kondisi pemasarannya juga. Karakteristik petani responden akan mencakup umur, pendidikan, pengalaman usaha, jumlah anggota keluarga, status kepemilikan lahan, dan luas lahan usaha tambak garam yang dikelola. Untuk pedagang pengumpul akan diidentifikasi juga berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman berdagang garam, jumlah petani yang menjadi sumber pasokan garam, jumlah pekerja, serta modal usaha yang digunakan.

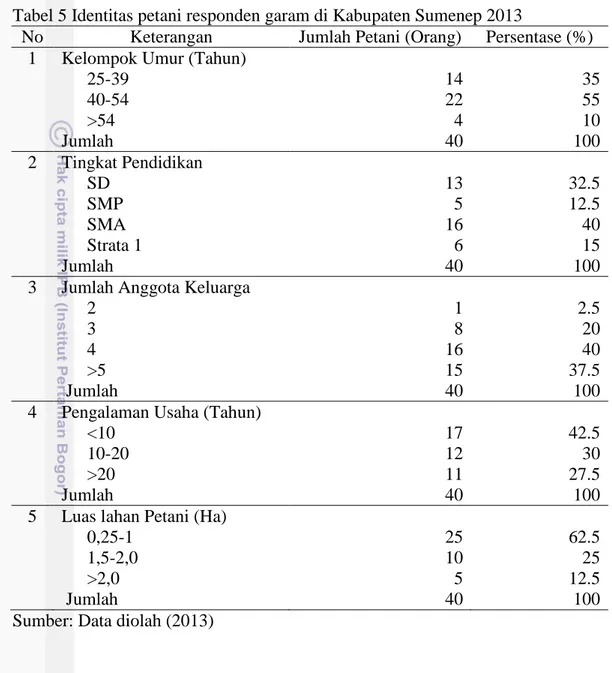

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan secara sengaja, dikarenakan Kabupaten merupakan sentra perdagangan garam, tingkat produksi garam yang relatif lebih tinggi. Jumlah petani yang dipilih menjadi responden sebanyak 40 orang. Identitas petani sampel dapat dilihat pada Tabel 5.

Dilihat dari karakteristik umur yaitu sebesar 55 persen, petani garam berumur 40 hingga 54 tahun yag masih merupakan usia produktif. Menurut Suratiyah (2008) umur seseorang menentukan prestasi kerja atau kinerja orang tersebut. Semakin tua umur tenaga kerja maka akan semakin turun pula prestasinya, namun semakin bertanggung jawab pada pekerjaannya. Tidak perlu ada kecemasan terhadap keberlangsungan sumberdaya manusia dalam meneruskan tambak garam di Kabupaten Sumenep, karena bila dilihat dari persentase umur petani di bawah 40 tahun tidak begitu kecil (35%). Hal ini dikarenakan pengelolaan tambak garam secara turun temurun dalam keluarga. Hal yang sangat dicemaskan adalah sumberdaya alam, dimana tambak garam sangat bergantung pada cahaya matahari, sedangkan kondisi cuaca di lokasi penelitian sangat tidak menentu, dan tentunya menghambat proses produksi garam.

Jenjang pendidikan sebagian besar petani (40%) menamatkan jenjang pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Dari sisi pengalaman, petani dengan pengalaman lebih kurang dari 10 tahun merupakan sampel terbanyak. Jenjang pendidikan sangat erat kaitannya dalam keputusan adopsi teknologi, pola pengelolaan usaha garam, keputusan dalam pemasaran, dll. Bila dilihat dari jumlah anggota keluarga, sebanyak 40 persen petani memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang, jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap motivasi dan kemampuan petani dalam mengelola usahanya. Selain itu anggota keluarga merupakan bagian dari pengusahaan garam itu sendiri, dimana anggota keluarga merupakan tenaga karja.

Pengalaman berusaha garam yaitu sebesar 42.5 persen kurang dari 10 tahun, pengalaman berusaha garam tentunya sangat mempengaruhi sikap petani dalam berusaha garam. Selain itu dengan pengalaman yang matang, tidak jarang petani dapat meramalkan keadaan masa yang akan datang, yang biasanya dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai produksi yang optimal dalam mengusakan garam dibutuhkan hamparan yang luas. Sedangkan petani dilokasi penelitian (62.5%) hanya memiliki luas lahan sebesar 1 ha, yang nantinya akan dibagi menjadi 12-14 petakan garam. Sumberdaya lahan akan menjadi perhatian sangat serius, dikarenakan tidak dimungkinkan lagi untuk perluasan lahan di lokasi penelitian. Sumber daya lahan menjadi terbatas, dan tidak ada lagi lahan produktif untuk dijadikan usaha garam. Agar tetap

tercapainya peningkatan produksi salah satu caranya adalah dengan penggunaan teknologi karena perluasan lahan tidak dimungkin lagi.

Tabel 5 Identitas petani responden garam di Kabupaten Sumenep 2013

No Keterangan Jumlah Petani (Orang) Persentase (%)

1 Kelompok Umur (Tahun)

25-39 14 35 40-54 22 55 >54 4 10 Jumlah 40 100 2 Tingkat Pendidikan SD 13 32.5 SMP 5 12.5 SMA 16 40 Strata 1 6 15 Jumlah 40 100

3 Jumlah Anggota Keluarga

2 1 2.5

3 8 20

4 16 40

>5 15 37.5

Jumlah 40 100

4 Pengalaman Usaha (Tahun)

<10 17 42.5

10-20 12 30

>20 11 27.5

Jumlah 40 100

5 Luas lahan Petani (Ha)

0,25-1 25 62.5

1,5-2,0 10 25

>2,0 5 12.5

Jumlah 40 100

Sumber: Data diolah (2013)

6 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai sistem pemasaran garam dengan menggunakan pendekatan structure, conduct, dan performance (SCP). Struktur pasar (market structure) akan menganalisis mengenai pangsa asar, konsentrasi pasar, dan hambatan masuk pasar. Perilaku pasar (market conduct) akan menganalisis mengenai kolusi serta kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam sistem pemasaran. Analisis kinerja pasar (market performance) mencakup marjin pemasaran, farmer’s share, dan integrasi pasar vertikal. Ketiga analisis akan dirinci dan diuraikan pada hasil dan pembahasan di bawah ini.

Analisis Struktur Pasar Garam (Market Structure)

Struktur pasar di daerah penelitian diidentifikasi dengan melihat empat indikator utama yaitu : (1) jumlah partisipan dalam pemasaran, (2) pangsa pasar (2) derajat konsentrasi pasar, (4) barrier to entry atau hambatan keluar masuk pasar.

Jumlah Partisipan, Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

Salah satu indikator dalam penentuan struktur pasar adalah dengan cara membandingkan jumlah partisipan di dalam pasar, dalam penelitian ini akan membandingkan partisipan di tiga level pemasaran yaitu petani sebagai produsen garam, pedagang pengumpul dan pabrik pengolahan di Kabupaten Sumenep, sehingga dapat disimpulkan struktur pasar menurut indikator ini. Dari Tabel 10 dapat dilihat : (1) ketidakseimbangan antara jumlah petani garam sebagai penjual (banyak) dengan jumlah pedagang pengumpul sebagai pembeli (sedikit), (2) ketidakseimbangan jumlah pedagang pengumpul sebagai penjual (banyak) dengan jumlah pabrik pengolahan sebagai pembeli (sedikit). Sehingga dapat disimpulkan pada saat petani sebagai penjual dan pedagang pengumpul sebagai pembeli pasar dikategorikan sebagai pasar oligopsoni, begitu pula saat pedagang pengumpul menjadi penjual dan pabrik pengolahan sebagai pembeli. Ketidakseimbangan jumlah populasi anatara penjual dan pembeli ini menyebabkan pembeli memiliki peranan untuk mempengaruhi harga pada struktur pasar ini, sehingga penjual cenderung sebagai penerima harga (price taker) sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli.

Tabel 6 Perbandingan jumlah partisipan pasar garam di Kabuaten Sumenep tahun 2011 Kecamatan Populasi Petani1) Perkiraan Jumlah Pedagang Pengumpul Perkiraan Jumlah Perusahaan Pengolah

Kalianget 820 Terdapat lebih

kurang 303 pedagang pengumpul untuk semua Kecamatan di Kabupaten Sumenep Terdapat 3 perusahaan pengolahan dengan kapasitas produksi yang hampir sama

Gapura 460 Dungkek 240 Saronggi 602 Pragaan 390 Giligenting 510 Lain-lain 280

Keterangan: 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, 2012

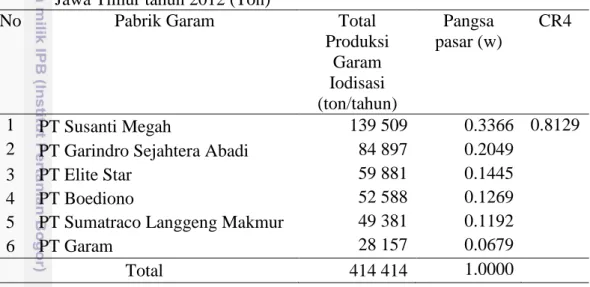

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan pangsa pasar, konsentrasi rasio empat perusahaan terbesar (CR4). Perhitungan ini hanya dilakukan pada level pemasaran pabrik pengolahan saja. Hal ini dikarenakan pabrik pengolahan memiliki andil yang besar dalam proses pemasaran garam. CR4 merupakan analisis dalam melihat pangsa pasar dari perkembangan penjualan masing-masing pedagang. Saat ini CR4 merupakan metode yang paling tepat dalam menggambarkan konsentrasi sebuahindustri (Kohl dan Uhl, 2002).

Karena adanya keterbatasan penelitian dalam pengumpulan data perusahaan, maka penghitungan pangsa pasar empat perusahaan terbesar menggunakan pendekatan bahwa volume produksi perusahaan sama dengan total

volume penjualan perusahaan. Pangsa pasar perusahaan diperoleh melalui rasio penjualan garam di empat perusahaan terbesar terhadap total penjualan garam di Provinsi Jawa Timur.Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, menurut Neo-Klasik landasan posisi pasar perusahaan adalah pangsa pasar yang diraihnya. Pangsa pasar dalam praktik bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dari penjualan produknya (Jaya, 2001). Semakin tinggi persentase pangsa pasar menunjukkan kekuatan perusahaan tersebut di dalam sebuah indutsri, namun bila persentase pangsa pasar sebuah perusahaan berada dibawah tingkat tertentu atau kehilangan pangsa pasar maka diindikasikan adanya masalah dan akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Tabel 7 Pangsa pasar dan konsentrasi pasar 6 perusahaan pengolahan garam di

Jawa Timur tahun 2012 (Ton)

No Pabrik Garam Total

Produksi Garam Iodisasi (ton/tahun) Pangsa pasar (w) CR4 1 PT Susanti Megah 139 509 0.3366 0.8129

2 PT Garindro Sejahtera Abadi 84 897 0.2049

3 PT Elite Star 59 881 0.1445

4 PT Boediono 52 588 0.1269

5 PT Sumatraco Langgeng Makmur 49 381 0.1192

6 PT Garam 28 157 0.0679

Total 414 414 1.0000

Sumber: Data diolah (2013)

Penghitungan CR4 menunjukkan empat perusahaan terbesar menguasai 81.29 persen dari total ketersediaan garam iodisasi di Provinsi Jawa Timur. Empat perusaan ini merupakan perusahaan milik swasta, hanya satu perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara. Konsentrasi pasar yang tinggi dicirikan dengan nilai CR4 yang berkisar antara 60 hingga 80 persen (Jaya, 2001), yang artinya industri semakin terkonsentrasi dan semakin sedikit jumlah produsen yang berada di pasaran, sedangkan semakin rendah rasio konsentrasi menunjukkan konsentrasi pasar yang rendah dan persaingan yang lebih ketat, karena tidak ada produsen yang signifikan menguasai pasar. Maka dari nilai CR4 yang dihasilkan pasar dikategorikan sebagai pasar oligopsoni.

Dari ke enam perusahaan tersebut PT Garam memiliki pangsa pasar terendah yaitu 6 persen. Dari total kapasitas produksinya yaitu 340 0000 ton, PT Garam hanya mengolah 10 persen saja. Sedangkan 90 persen lagi dijual ke perusahaan lain sebagai bahan baku. PT Garam memiliki lahan lebih kurang 2 600 ha di Kabupaten Sumenep, disamping itu PT Garam juga menyerap garam rakyat. Begitu pula dengan PT Garindo yang juga meruapakan produsen bahan baku untuk perusahaan lain, namun bahan baku tidak dihasilkan dari lahan sendiri seperti PT Garam, melainkan garam yang diserap dari petani. Sedangkan empat perusahaan lainnya hanya melakukan pengolahan garam baik garam iodisasi

maupun garam untuk industri. Dalam proses pembelian garam rakyat perusahaan biasanya bekerjasama dengan pedagang pengumpul atau mengerahkan orang-orang mereka sebagai pedagang pengumpul (agen).

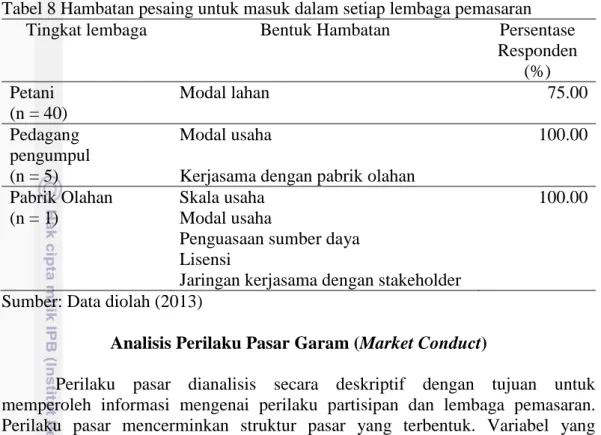

Hambatan Masuk Pasar

Untuk membahas hambatan masuk maka persaingan sesungguhnya tertuju pada pesaing potensial yang merupakan perusahaan-perusahaan diluar pasar yang mempunyai kemungkinan untuk masuk dan menjadi pesaing yang sebenarnya (Jaya, 2001). Hambatan masuk pasar ini dianalisis dengan tujuan melihat banyaknya lembaga pemasaran yang masuk ke dalam suatu struktur pasar dan bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar. Dibawah ini akan dibahas mengenai hambatan masuk pasar mulai dari tingkat petani hingga perusahaan pengolahan.

Ditingkat petani hambatan masuk pasar adalah modal lahan. Untuk membeli 1 ha lahan di Kabupaten Sumenep saat ini diperkirakan lebih dari Rp100 juta, sedangkan untuk penyewaan lahan dibiayai Rp20 juta. Walaupun pihak PT Garam melakukan kerjasama dengan petani dalam penyewaan lahan dengan biaya yang murah, namun jumlah lahan terbatas, dan berada jauh dari jalan utama. Disamping itu petani juga harus memiliki gudang semi permanen, penyediaan sarana produksi seperti kincir, untuk 1 ha lahan dibutuhkan 4 hingga 6 buah kincir dengan biaya Rp 1500 000 per kincir.

Ditingkat lembaga pemasaran pedagang pengumpul, rata-rata pengalaman mereka dalam berdagang lebih dari 10 tahun, memiliki modal yang besar dan bankabel.Paling tidak pedagang pengumpul harus memiliki gudang permanen sebagai penyimpanan, memiliki atau menyewa transportasi untuk menjemput garam ke lokasi panen garam. Dari hasil penelitian untuk memulai usaha sebagai pedagang pengumpul minimal harus memiliki modal sebesar Rp100 juta. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pedagang pengumpul juga merupakan orang-orang dari perusahaan pengolah atau disebut sebagai agen(kaki tangan perusahaan), sehingga mereka memiliki hubungan kepercayaan yang baik, dan memudahkan pedagang dalam melakukan proses penjualan. Disamping itu perusahaanberkeberatan untuk melakukan kerjsama dengan petani secara perorangan, karena diangggap tidak efektif. Bila pedagang pengumpul bukan merupakan agen dari perusahaan pengolahan maka pedagang tidak dapatmemilih perusahaan dalam menjual produk mereka, karena setiap perusahaan telah memiliki list nama pedagang yang telah lama bekerjasama, sehingga sulit untuk pedagang baru masuk pada pasar ini. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui sulitnya pelaku pasar yang masih baru untuk masuk ke dalam pasar.Menguatkan kesimpulan di atas penelitian yang dilakukan oleh Kudova dan Chladkova (2008) mengatakan bahwa salah satu hambatan masuk pasar ke sebuah industri adalah akses ke saluran distribusi.

Sedangkan di tingkat perusahaan pengolahan sendiri, hambatan masuk pasar mulai dari skala usaha, penguasaan sumber daya, lisensi, jaringan kerjasama dengan stakeholder. Perusahaan pengolahan memiliki rata-rata kapasitas usaha 500 000 ton/tahun dalam melakukan pengolahan (Kementerian Perindustrian, 2012). Namun peneliti menduga kapasitas ini melebihi angka tersebut, dikarenakan perusahaan pengolahan masih memiliki lisensi untuk melakukan impor serta pengolahan garam untuk industri.

Tabel 8 Hambatan pesaing untuk masuk dalam setiap lembaga pemasaran

Tingkat lembaga Bentuk Hambatan Persentase

Responden (%)

Petani Modal lahan 75.00

(n = 40) Pedagang pengumpul

Modal usaha 100.00

(n = 5) Kerjasama dengan pabrik olahan

Pabrik Olahan Skala usaha 100.00

(n = 1) Modal usaha

Penguasaan sumber daya Lisensi

Jaringan kerjasama dengan stakeholder Sumber: Data diolah (2013)

Analisis Perilaku Pasar Garam (Market Conduct)

Perilaku pasar dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku partisipan dan lembaga pemasaran. Perilaku pasar mencerminkan struktur pasar yang terbentuk. Variabel yang mencerminkan perilaku sifatnya kualitatif dan sulit untuk dikuantitatifkan.

Kolusi

Dalam bidang ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri disaat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam bentuk pasar oligopoli.Hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Kolusi ini terjadi di tingkat lembaga pemasaran pedagang pengumpul dan pabrik pengolahan. Dimana pedagang pengumpul merupakan agen (kaki tangan) dari pabrik pengolahan. Sehingga pabrik pengolahan memiliki andil dalam penentuan harga dan pemasaran garam.Dengan adanya kerjasam ini timbul praktek-praktek tidak jujur seperti yang dijelaskan pada bagian berikut ini.

2. Dijumpai praktek-praktek tidak jujur dimana penjualan garam tidak disertai dengan penimbangan akurat, petani hanya menakar garam ke dalam karung 50 kg, yang nyatanya berat bersih garam bisa melebihi 60-65 kg per karung. Pedagang pengumpul hanya akan mencatat jumlah karung setiap petani yang menjual garam kepada mereka. Setelah itu, pedagang pengumpul nantinya akan langsung membawa garam tersebut ke pabrik pengolah. Pabrik pengolah yang nantinya melakukan penimbangan, kelebihan berat garam akan tetap dihitung sama sebesar 50 kg serta dikurangi 5 persen kadar air, dengan alasan garam yang dihasilkan petani belum begitu kering. Rata-rata penghitungan pabrik olahan untuk setiap 1 karung garam sebesar 46-47 kg per karung. Tindakan ini sangat merugikan petani. Keuntungan ini dinikmati oleh pedagang pengumpul dan pabrik pengolahan.

3. Hingga saat ini masih terjadi kerjasama antara perusahaan-perusahaan pengolahan berupa penentuan kuota dan penyeragaman harga. Hasil dugaan

peneliti pernah diselidiki oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ditahun 2006 bahwa tiga perusahaan di Kabupaten Sumenep melakukan koordinasi dalam pendistribusian garam mereka ke wilayah-wilayah lain dalam bentuk pengontrolan jumlah pasokan dan kebijakan penetapan harga jual garam menunjukkan adanya persaingan semu antara ke tiga perusahaan ini. Lembaga dan Praktek Fungsi Pemasaran

Lembaga pemasaran disebut juga sebagai badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jasa dan produk kepada konsumen akhir serta memliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran ada karena kebutuhan konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan sesuai waktu, tempat dan bentuknya. Peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal.

Dalam proses pemasaran sebuah produk atau jasa tersebut terjadi peningkatan nilai tambah baik berupa nilai guna, tempat maupun waktu. Hal ini disebabkan oleh fungsi produksi sebelum produk sampai ke konsumen. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran sebagaimana telah dijelaskan di atas mencakup fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (pengolahan, transportasi/pengangkutan, penyimpanan) dan fungsi fasilitas (standarisasi, penanggungan risiko, pembiayaan, informasi pasar). Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh setiap lembaga yang terlibat dalam pemasaran garam adalah :

a. Produsen Garam

Di Kabupaten Sumenep terdapat dua pihak sebagai produsen garam, yaitu 1. Petani Garam

Petani garam dalam pemasaran garam bertindak sebagai produsen. Petani yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah petani pemilik, petani yang menyewalahan, serta petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Petani yang menyewa lahan terbagi lagi menjadi dua, yaitu petani yang menyewa ke lahan PT Garam, atau menyewa ke pihak lain. Petani yang menyewa ke PT Garam sendiri dikenakan biaya sebesar Rp 1 500 000 per ha per tahun bila lahan dekat dengan jalan utama,Rp 1 000 000 per ha per tahun untuk lahan yang disewakan tidak begitu jauh dengan jalan utama, sedangkan Rp 750 000 per ha per tahun untuk lahan yang sangat jauh dari jalan utama. Biaya sewa lahan ini sangat murah bila dibandingkan petani menyewa ke pihak lain. Namun lahan yang disewa hanya lahan yang berdekatan dengan PT Garamseperti Kecematan Karang Anyar dan Kecamatan Gersik Putih, sedangkan kecamatan lainnya tidak. Disamping itu lahan yang disewakan luasnya terbatas.

Untuk petani penggarap biasanya biaya produksi ditanggung oleh pemilik lahan, sewaktu pemanenan hasil produski dibagi kepada pemilik lahan sebesar 60 persen sedangkan 40 persennya lagi untuk petani penggarap. Petani penggarap bebas untuk memlih pasar sendiri apakah akan memasarkan garamnya ke pihak yang sama dengan pemilik lahan atau tidak. Petani yang memiliki lahan sendiri biasanya memiliki modal cukup besar. Kebanyakan petani di lapangan enggan untuk melakukan pinjaman ke bank, baik dengan alasan administrasi, sehingga petani lebih memilih melakukan pinjaman modal ke pedagang pengumpul.

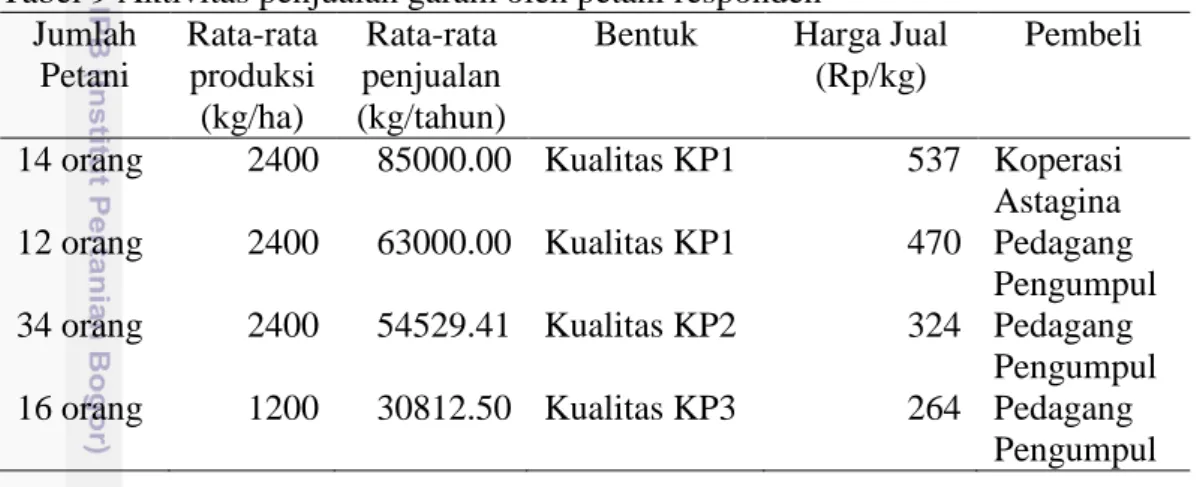

Garam merupakan komoditas musiman,volume besar dengan nilai yang rendah (bulky). Musim garam biasanya berkisar selama 4 hingga 6 bulan dalam satu tahun, tergantung panjangnya musim kemarau yang berlangsung. Musim garam biasanya dimulai dari bulan Juni hingga November. Petani melakukan kegiatan produksi garam dimulai dengan pengolahan lahan yang berlangsung lebih kurang 14 hari di awal musim produksi, kemudian pengaliran air laut ke petakan garam, hingga proses garam terjadi.Selanjutnya petani melakukan pemanenan, dan dikemas ke dalam karung yang biasanya telah disediakan oleh pedagang pengumpul. Setiap petani dapat menghasilkan garam dengan kualitas KP1, KP2 dan KP3. Garam akan diangkut menggunakan truk ke perusahaan-perusahaan pengolahan. Dalam melakukan fungsi penjualan, petani sebagai produsen harus memperhatikan kualitas, kuantitas dan waktu yang diinginkan konsumen atau partisipan pasar dari rantai pemasaran berikutnya. Pada Tabel 9 dapat dilihat aktivitas penjualan garam di Kabupaten Sumenep

Tabel 9 Aktivitas penjualan garam oleh petani responden Jumlah Petani Rata-rata produksi (kg/ha) Rata-rata penjualan (kg/tahun)

Bentuk Harga Jual (Rp/kg)

Pembeli

14 orang 2400 85000.00 Kualitas KP1 537 Koperasi Astagina 12 orang 2400 63000.00 Kualitas KP1 470 Pedagang

Pengumpul 34 orang 2400 54529.41 Kualitas KP2 324 Pedagang

Pengumpul 16 orang 1200 30812.50 Kualitas KP3 264 Pedagang

Pengumpul Jadi harga garam sangat tergantung pada kualitas garam yang dihasilkan. Petani yang dapat menghasilkan garam dengan kualitas KP1 berada di Kecamatan Karang Anyar dan Gersik Putih sedangkan dua Kecamtan lagi tidak dapat menghasilkan garam dengan kualias KP1 dikarenakan lahan yang digunakan sebagai produksi garam memiliki tanah yang berwarna merah. Sehingga garam yang dihasilkan kekuningan.

Fungsi pertukaran yang dilakukan petani dilokasi penelitian hanya aktivitas penjualan saja. Sedangkan fungsi fasilitas yang dilakukan petani di lokasi penelitian berupa penanggungan risiko, pembiayaan dan informasi pasar. Penanggungan risiko terjadi ketika petani menyimpan garam digudang-gudang mereka sebelum adanya pedagang yang mau membeli garam tersebut, sehingga petani menanggung rsisiko kerusakan dan penyusutan garam, selain itu penangungan risiko gagal panen dikarenakan cuaca (risiko produksi), risiko harga, keterbatasan fasilitas serta sarana produksi, dll.

Petani melakukan fungsi penyimpan untuk menunggu harga jual garam yang sesuai. Fungsi fasilitas lainnya yaitu pembiayaan berupa fasilitas kredit yang harus dibayar oleh petani berupa angsuran pada pihak-pihak yang meminjamkan modal. Selanjutnya informasi pasar yaitu informasi harga didapat dari petani lainnya, pedagang pengumpul, sehingga informasi ini berguna untuk menentukan

waktu penjualan garam.Untuk lebih jelasnya fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh petani dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di tingkat petani responden Lembaga Pemasaran Fungsi Pemasaran Keterangan

Petani Fungsi Pertukaran Penjualan

Fungsi Fisik Penyimpanan

Fungsi Fasilitas Penanggungan risiko Pembiayaan

2. PT Garam

PT Garam Persero Indonesia merupakan BUMN yang memproduksi, mengolah dan mendistribusikan garam bahan baku, garam olahan maupun garam konsumsi secara mandiri, PT Garam sendiri adalah salah satu perusahaan yang memasok kebutuhan garam Indonesia, dari total pemenuhan kebutuhan garam di Indonesia. PT Garam memasok 35 persen kebutuhan garam nasional atau sebesar 700 000 ton per tahun. PT Garam sendiri sebagai perusahaan BUMN memiliki keuntungan, dimana masih adanya sokongan dari pemerintah, namun berkewajiban untuk memberikan kontribusi dalam memberikan keuntungan bagi negara.

PT Garam dari sisi produksinya mencoba mengembangkan kuantitas dan kualitas pergaraman mereka. Pengembangan dilakukan dengan perluasan lahan produksi dari tahun 2006, pada awalnya PT Garam hanya memiliki area sebesar 4000 ha yang diperluas hingga 5 500ha pada tahun 2007 di Pulau Madura. Karena keterbatasan lahan di Pulau madura sendiri maka PT Garam memperluas lahan mereka di luar Pulau Madura yaitu sebesar 20 000 ha. Lahan yang dimiliki oleh PT Garam lebih menyatu atau tidak terpencar-pencar seperti lahan yang dimiliki oleh petani garam. Sedangkan di Kabupaten Sumenep lahan PT Garam hanya seluas 3 400 ha. Kemudian dari kualitas PT Garam juga melakukan pengembangan dengan teknologi produksi garam bahan baku yang mampu memberikan kualitas sesuai dengan standar garam yang berlaku. Proses produksi garam yang dilakukan oleh pihak PT Garam sendiri adalah metode Portugis. Pada dasarnya proses pembuatan garam yang dilakukan oleh PT Garam hampir sama dengan pembuatan garam rakyat, letak perbedaannya adalah saat proses pemanen saja. Dimana petakan lantai garam di meja kristalisasi terakhir adalah lantai garam bukan lantai tanah seperti lahan milik petambak.

Pada tahun 2012, PT Garam mulai menggunakan teknologi geomembran, lantai lahan yang awalnya adalah garam digantikan dengan plastik berwarna hitam. Diketahui bahwa geomembran ini dapat mempercepat produksi garam, dan hasil garam lebih bersih. Dengan penggunanaan geomembran ini juga dapat meningkatkan produktifitas garam yang dihasilkan. Keberadaan PT Garam sebagai produsen garam sangat menentukan proses penjualan. Karena hasil produksi PT Garam menghasilkan beberapa kualitas, yang memasok bahan baku garam ke perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Pada Tabel 11 dapat terlihat hasil produksi bahan baku garam PT Garam berdasarkan klasifikasi kualitas garam yang dihasilkan.

IND adalah garam untuk industri namun karena keterbatasan pada tahun 2010 dan 2012 PT Garam sendiri tidak mampu menghasilkan garam untuk

industri. Sedangkan kualitas garam terbesar yang dihasilkan oleh tambak PT Garam sendiri adalah garam dengan kualitas Premium (P), selain itu juga menghasilkan garam yang berkualitas Putih Super (PS). Garam yang dihasilkan oleh petani di lokasi penelitian dengan kualitas KP1 di kategorikan sebagai garam kualitas PS oleh PT Garam, nantinya setelah dibeli dari pedagang pengumpul, akan dilakukan pencucian yang nantinya akan meningkatkan kualitas PS menjadi Premium. Garam yang diolah oleh PT Garam adalah garam yang berkualitas premium, dari total produksi garam premium hanya 10 persennya saja yang akan diolah, sedangkan kelebihannya akan dijual sebagai bahan baku ke perusahaan-perusahaan lain.

Tabel 11 Produksi garam bahan baku PT Garam berdasarkan kualitas yang dihasilkan di Kabupaten Sumenep

Lokasi Kualitas Tahun (Ton)

2010 2011 2012 Sumenep IND - - - Premium - 6 263 66 875 PS 189 14 565 34 073 P 264 15 595 6 131 M 564 13 834 11 464 Total 4 488 50 257 118 543

Sebagai produsen bahan baku PT Garam tentu saja melakukan beberapa fungsi, baik fungsi pertukaran yaitu penjualan. Penjualan dilakukan ke perusahaan-perusahaan swasta lainnya dengan kualitas garam premium. Dalam melakukan penjualan biasanya perusahaan mengemas garam ke dalam karung dengan berat 50 kg. PT Garam memiliki dua lokasi penggudangan di daerah penelitian, penggudangan dilakukan untuk menjaga ketersedian stok garam, karena sifat komoditi garam yang musiman dan bulky. Sedangkan fungsi fasilitas baik berupa transportasi, penangungan risiko, pembiayaan, informasi pasar, serta sertifikasi produk.

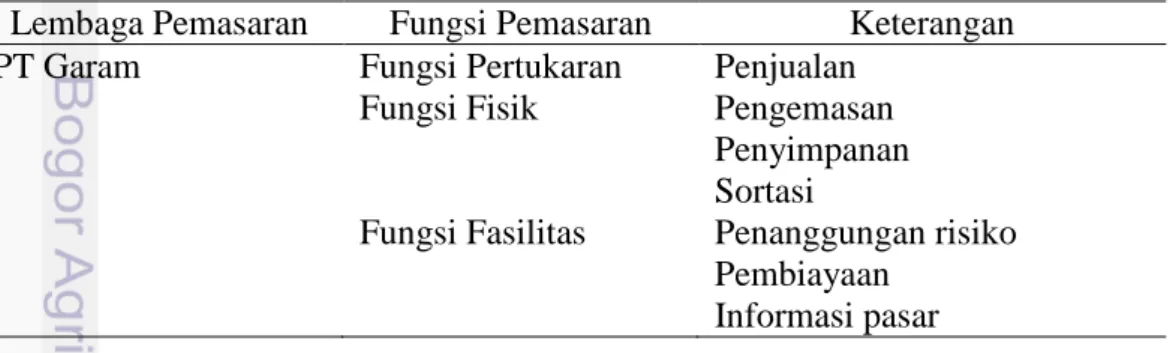

Tabel 12 Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di tingkat PT Garam sebagai produsen raw material

Lembaga Pemasaran Fungsi Pemasaran Keterangan PT Garam Fungsi Pertukaran Penjualan

Fungsi Fisik Pengemasan Penyimpanan Sortasi

Fungsi Fasilitas Penanggungan risiko Pembiayaan

Informasi pasar b. Pedagang Pengumpul atau Koperasi Astagina

Pedagang pengumpul adalah pedagang yang mendapatkan/membeli garam dari petani. Baik petani yang telah memiliki perjanjian ataupun tidak, perjanjian yang dimaksud adalah, petani awalnya dipinjami modal oleh pedagang, dengan syarat petani nantinya harus menjual kepada pedagang yang telah membantu

memberikan pinjaman di awal usaha mereka. Untuk perjanjian ini tidak memiliki surat kontrak, hanya berdasarkan kepercayaan serta hubungan yang telah terjalin sejak lama, bahkan pedagang pengumpul masih memiliki hubungan keluarga dengan petani. Namun ada juga pedagang yang meminjamkan modal kepada petani, namun membebaskan petani menjual garam mereka ke pedagang lain. Pedagang biasanya mengambil langsung garam ke lahan-lahan petani. Pedagang mengemas garam ke dalam karung-karung yang telas disediakan sendiri. Pedagang pengumpul di lokasi penelitian lebih bankabel untuk memperlancar keberlangsungan usaha mereka, namun ada juga pedagang yang enggan meminjam ke bank, mereka lebih memilih meminjam ke keluarga mereka. Pada setiap Kecamatan terdapat pedagang pengumpul yang membeli garam disekitar Kecamatan mereka, ataupun lintas Kecamatan. Pada Tabel 13 dapat dilihat aktivitas penjualan garam yang dilakukan oleh pedagang pengumpul

Tabel 13 Aktivitas penjualan garam oleh pedagang pengumpul responden Uraian Rata-rata

penjualan (kg/tahun)

Bentuk Harga Jual (Rp/kg) Pembeli Koperasi Astagina 320 000 Kualitas KP1 650 PT Garam Pedagang Pengumpul 224000 Kualitas KP1 650 Perusahaan lain Pedagang Pengumpul 224 000 Kualitas KP2 560 Perusahaan lain Pedagang Pengumpul 168 000 Kualitas KP3 450 Perusahaan lain

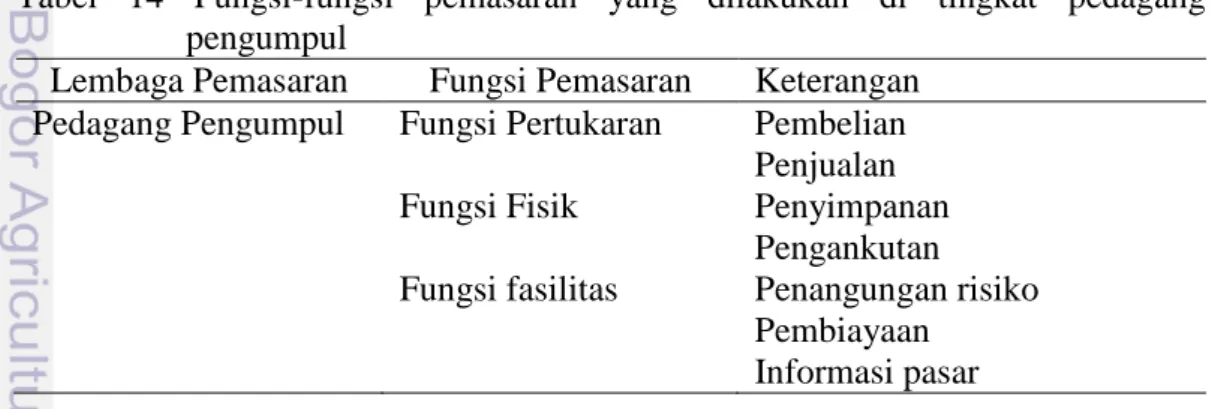

Dalam melakukan pembelian garam, pedagang pengumpul di lokasi penelitian memiliki alat transportasi sendiri, yatu berupa truk. Namun keterbatasan jumlah alat transportasi yang dimiliki biasanya pedagang pengumpul menyewa truk yang akan digunakan. Selain itu pedagang pengumpul melakukan penyimpanan. Informasi pasar biasanya didapat pedagang pengumpul dari perusahaan berupa informasi harga. Pada Tabel 14 dapat dilihat fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul.

Tabel 14 Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di tingkat pedagang pengumpul

Lembaga Pemasaran Fungsi Pemasaran Keterangan Pedagang Pengumpul Fungsi Pertukaran Pembelian

Penjualan Fungsi Fisik Penyimpanan

Pengankutan Fungsi fasilitas Penangungan risiko

Pembiayaan Informasi pasar

c. Pabrik Pengolahan

Pabrik garam merupakan perusahaan yang melakukan pengolahan garam. Di lokasi penelitian terdapat 3 perusahaan pengolahan garam yaitu PT Garam, PT Budiono, PT Garindo. Ketiga perusahaan ini memiliki peranan dalam menyerap produksi garam rakyat dan tentunya juga memenuhi kebutuhan konsumen.PT garam memiliki asosiasi garam yang diwakili oleh Koperasi Astagina. Koperasi ini berfungsi sebagai perantara antara PT Garam dengan petani garam, namun PT Garam hanya mau melakukan pembelian garam dengan kualitas KP1. Sedangkan ke dua perusahaan lain masih menyerap produksi garam rakyat dengan kualitas KP1, KP2 dan KP3. Ke dua perusahaan ini melakukan fungsi pembelian garam dari para tengkulak, biasanya beberapa pedagang pengumpul merupakan kaki tangan perusahaan. PT Garindo dan PT Budiono sejauh ini tidak berhubungan langsung dengan petani garam, dari informasi yang didapatkan dengan berbagai keterbatasan penelitian maka ke dua perusahaan ini tidak memiliki hubungan kemitraan dengan petani, hanya sebatas hubungan kerjasama pembelian garam dengan pedagang pengumpul, tidak ada pinjaman modal usaha yang diberikan ke pedagang pengumpul yang bukan merupakan kaki tangan mereka.

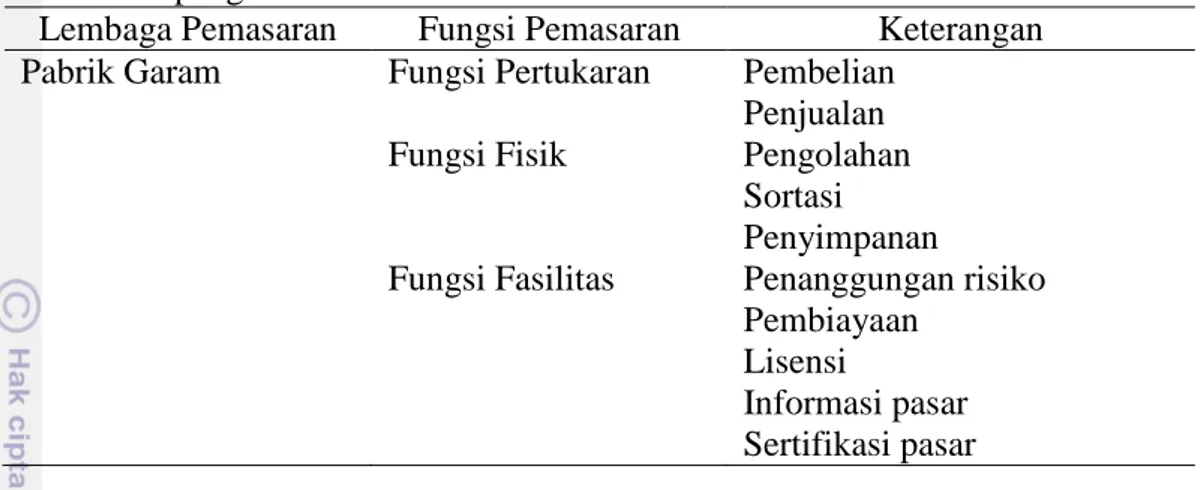

Fungsi pertukaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah pembelian dan penjualan. Sedangkan fungsi fisik yang dilakukan perusahaan ini yaitu pengolahan garammenjadi garam iodisasi (garam konsumsi), pengemasan, transportasi, dan penyimpanan. Biasanya garam iodisasi dikemas ke dalam plastik dan botol. Penerapan standar operasional dilakukan dalam proses pengolahan, penyimpanan hingga pendistribusian. Garam yang telah dikemas siap dipasarkan ke pasar dengan merek dagang perusahaan masing-masing, setiap kemasan garam biasanya memiliki keterangan halal, keterangan depkes, dll. Perusahaan biasanya melakukan diferensiasi produk dengan harga yang berbeda-beda. Dalam semua proses yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam penyediaan bahan baku, pemrosesan hingga pemasaran perusahaan tentunya akan menghadapi dan menanggung risiko berupa risiko pengadaan bahan baku, risiko harga, dll. Contohnya saja di tahun 2010terjadi kegagalan panen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu, sehingga produksi garam rakyat menurun drastis, maka perusahaan harus melakukan impor. Walaupun dengan melakukan impor lebih menguntungkan perusahaan, namun izin untuk melakukan impor kepada pemerintah setempat harus dipenuhi. Biasanya izin ini mengeluarkan bukti serap masing-masing perusahaan (kuantitas garam yang ingin di impor), dinas perdagangan setempat menindak lanjuti dan mengesahkan quota impor tersebut. Integrasi kegiatan pemasaran dari hulu hingga pabrik pengolahan merupakan penentu keberlangsungan produksi garam iodisasi.

Informasi harga diperoleh perusahaan dari perkembangan harga ditingkat petani hingga perkembangan harga garam perusahaan pesaing dan juga harga garam dunia. Hal ini sangat penting dalam penentuan harga produk perusahaan masing-masing agar dapat bersaing dan bertahan dalam industri garam. Logikanya apabila perusahaan mampu bersaing dengan melakukan pembelian raw material dengan harga yang tinggi dan melakukan penjualan garam iodisasi dengan harga yang rendah dari pesaingnya akan menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut. Pada Tabel 15 dapat dilihat fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pabrik pengolahan.

Tabel 15 Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di tingkat perusahaan pengolahan

Lembaga Pemasaran Fungsi Pemasaran Keterangan Pabrik Garam Fungsi Pertukaran Pembelian

Penjualan Fungsi Fisik Pengolahan

Sortasi Penyimpanan

Fungsi Fasilitas Penanggungan risiko Pembiayaan

Lisensi

Informasi pasar Sertifikasi pasar d. Distributor

Distributor melakukan beberapa fungsi-fungsi pemasaran seperti membeli garam dari pabrik pengolah dan menjual garam yang siap dikonsumsi ke pengecer atau retail, atau pihak pengecer sendiri yang langsung membeli ke pihak distributor. Untuk fungsi fasilitas sendiri distributor hanya melakukan fungsi transportasi dan penyimpanan. Tidak ada pengolahan atau pengemasan kembali pada produk yang telah dibeli distributor dari pabrik. Sedangkan informasi pasar berupa informasi harga didapat dari pabrik garam. Fungsi fasilitas lainnya berupa pembiayaan karena distributor juga membutuhkan modal yang besar dan bankabel. Pada Tabel 16 dapat dilihat fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh distributor.

Tabel 16 Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di tingkat distributor Lembaga Pemasaran Fungsi Pemasaran Keterangan Distributor Fungsi Pertukaran Pembelian

Penjualan Fungsi Fisik Pengangkutan

Penyimpanan

Fungsi Fasilitas Penangungan Risiko Pembiayaan

Informasi pasar e. Retail (Pedagang Eceran)

Pengecer atau retail merupakan lembaga pemasaran yang langsung melayani dan berhadapan dengan konsumen. Idealnya pengecer merupakan pasar yang dituju oleh petani dalam menjual produk mereka. Namun dalam penelitian yang dilakukan Tracey (1999) di Negara maju petani dapat langsung menjadi retail atau pengecer, dimana terjadinya integrasi antara kegitan on farm dan pemasaran.

Fungsi pertukaran yang dilakukan oleh pengecer adalah pembelian dan penjualan garam. Tidak ada fungsi fisik yang dilakukan baik proses pengolohan, pengemasan kembali. Fungsi fasilitas yang dilakukan hanyalah penyimpanan dan transportasi. Informasi harga biasanya didapat dari distributor, serta retail lain. Dalam penelitian ini pedagang pengecer yang dijadikan sampel dalam penelitian

ini adalah kios-kios yang menjual garam di Provinsi Jawa Timur. Pada Tabel 17 dapat dilihat fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan pada setiap lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran garam.

Tabel 17 Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di tingkat reatil Lembaga Pemasaran Fungsi Pemasaran Keterangan

Retail Fungsi Pertukaran Pembelian

Penjualan Fungsi Fisik Penyimpanan

Pengangkutan Fungsi Fasilitas Pembiayaan

Informasi harga Mekanisme Pembentukan Harga

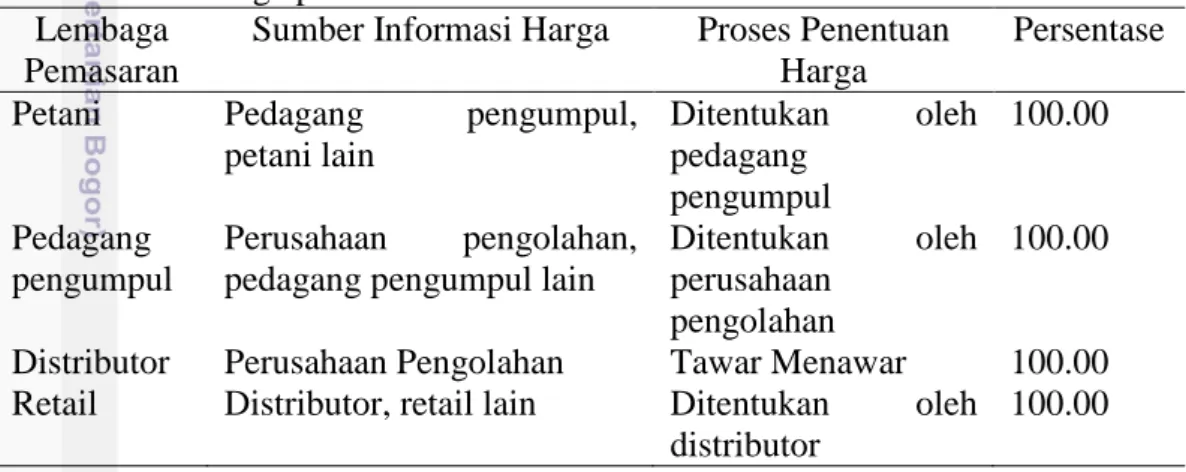

Secara teknis penentuan harga garam tentunya berdasarkan kualitas garam yang dihasilkan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pabrik pengolahan memiliki andil atau lembaga yang paling dominan dalam penentuan harga.

Tabel 18 Sumber informasi dan proses penentuan harga garam pada setiap lembaga pemasaran

Lembaga Pemasaran

Sumber Informasi Harga Proses Penentuan Harga

Persentase Petani Pedagang pengumpul,

petani lain Ditentukan oleh pedagang pengumpul 100.00 Pedagang pengumpul Perusahaan pengolahan, pedagang pengumpul lain

Ditentukan oleh perusahaan

pengolahan

100.00

Distributor Perusahaan Pengolahan Tawar Menawar 100.00 Retail Distributor, retail lain Ditentukan oleh

distributor

100.00

Sistem Pembayaran

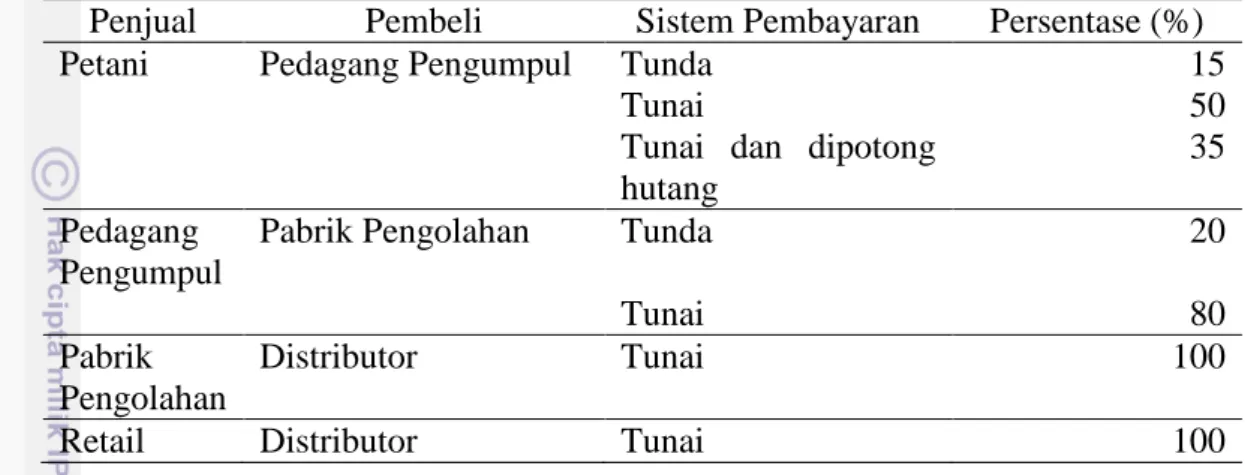

Ada berbagai cara pola pembayaran yang dilakukan. Saat proses penjualan dilakukan sekitar 5persen petani meminta penundaan pembayaran, dikarenakan ingin mengkolektifkan pembayaran selama seminggu. Sedangakan 50persen petani lainnya dibayar tunai, dikarenakan keterdesakan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Petani yang memiliki pinjaman ke pedagang pengumpul pola pembayaran dilakukan tunai dan dipotong hutang (25%), bahkan ada petani yang pembayarannya dilakukan penundaan dan dipotong hutang (10%)

Idealnya pembayaran tunai sangat diharapkan oleh petani, mengingat perilaku kebanyakan petani yang membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup mereka sehari-hari, untuk membiayai operasional modal kerja pemanenan selanjutnya, serta adanya risiko potensial loss jika petani menyimpan hasil panennya untuk dijual sekaligus disatu waktu. Karena tidak adanya kepastian harga untuk penjualan diminggu berikutnya dan kulaitas garam yang dihasilkan tidak menentu. Di tingkat lembaga pemasaran pedagang

pengumpul, 80 persen dibayar tunai sedangkan 20 persen di tunda pembayarannya.

Tabel 19 Sistem pembayaran pada setiap lembaga pemasaran garam di Kabupaten Sumenep tahun 2013

Penjual Pembeli Sistem Pembayaran Persentase (%)

Petani Pedagang Pengumpul Tunda 15

Tunai 50

Tunai dan dipotong hutang

35 Pedagang

Pengumpul

Pabrik Pengolahan Tunda 20

Tunai 80

Pabrik Pengolahan

Distributor Tunai 100

Retail Distributor Tunai 100

Analisis Kinerja Pasar Garam (Market Performance) Analisis Saluran Pemasaran Garam

Saluran pemasaran merupakan suatu jaringan yang sangat dibutuhkan dalam memasarkan suatu produk. Petani sulit dalam memasarkan langsung produknya ke konsumen karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Saluran pemasaran juga dapat diartikan sebagai semua pihak yang berpartisipasi dalam memasarkan produk dari tangan produsen ke konsumen sehingga dapat digunakan. Pihak yang dimaksud memiliki peran, baik sebagai pihak yang memproduksi, mengumpulkan, menyortir, transportasi, promosi, penentuan harga, dan penjualan produk. Keputusan memilih saluran pemasaran adalah salah satu keputusan penting dalam pemasaran. Saluran pemasaran juga berkaitan dengan keputusan penetapan harga produk (pricing).

Lembaga yang terlibat dalam pemasaran garam ini yaitu : petani, pedagang pengumpul, pabrik pengolahan, distributor, dan retail. Analisis terhadap saluran pemasaran dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku lembaga pemasaran dalam memilih saluran pemasaran. Dapat dilihat apakah setiap lembaga pemasaran dapat memilih bebas salurannya, atau mungkin adanya penutupan akses dalam pemilihan saluran tersebut.

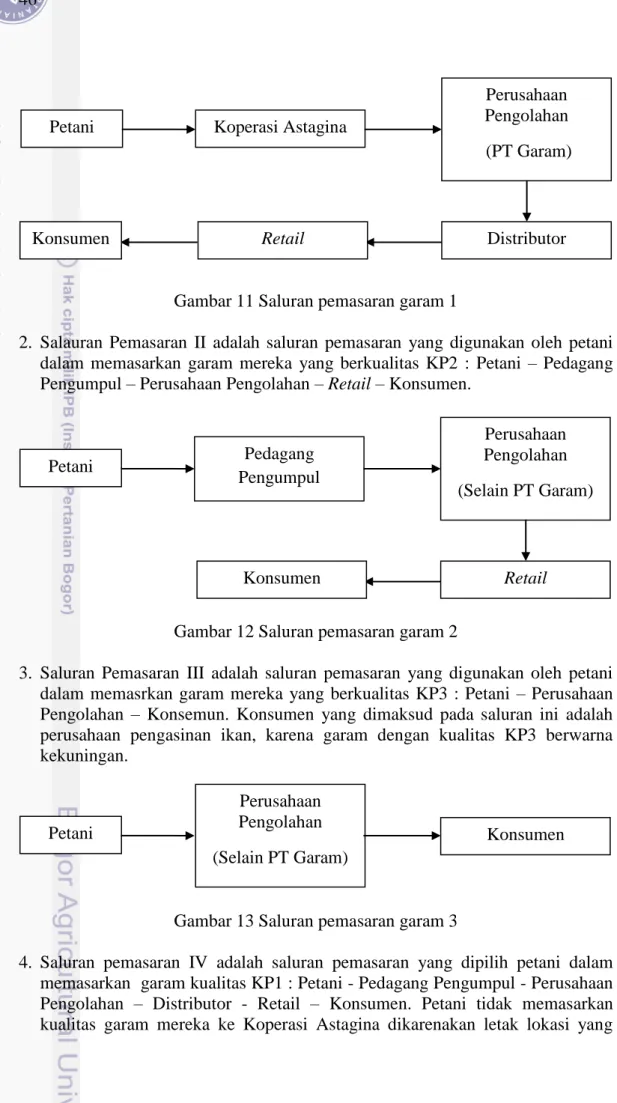

Terdapat lima saluran pemasaran di Kabupaten Sumenep :

1. Saluran pemasaran I adalah saluran pemasaran yang digunakan oleh petani dalam memasarkan garam mereka yang berkualitas KP1 : Petani – Koperasi Astagania – Perusahaan Pengolahan – Distributor – Retail – Konsumen. Petani yang dapat menjual garam mereka ke Koperasi Astagina biasanya petani yang lokasi rumah dan tambak garamnya berdekatan dengan Koperasi ini. Dari hasil analisis Koperasi ini merupakan agen dari PT Garam. Koperasi ini hanya membeli garam dengan kualitas pertama.

Gambar 11 Saluran pemasaran garam 1

2. Salauran Pemasaran II adalah saluran pemasaran yang digunakan oleh petani dalam memasarkan garam mereka yang berkualitas KP2 : Petani – Pedagang Pengumpul – Perusahaan Pengolahan – Retail – Konsumen.

Gambar 12 Saluran pemasaran garam 2

3. Saluran Pemasaran III adalah saluran pemasaran yang digunakan oleh petani dalam memasrkan garam mereka yang berkualitas KP3 : Petani – Perusahaan Pengolahan – Konsemun. Konsumen yang dimaksud pada saluran ini adalah perusahaan pengasinan ikan, karena garam dengan kualitas KP3 berwarna kekuningan.

Gambar 13 Saluran pemasaran garam 3

4. Saluran pemasaran IV adalah saluran pemasaran yang dipilih petani dalam memasarkan garam kualitas KP1 : Petani - Pedagang Pengumpul - Perusahaan Pengolahan – Distributor - Retail – Konsumen. Petani tidak memasarkan kualitas garam mereka ke Koperasi Astagina dikarenakan letak lokasi yang

Petani Koperasi Astagina

Perusahaan Pengolahan (PT Garam) Distributor Retail Konsumen Petani Pedagang Pengumpul Perusahaan Pengolahan (Selain PT Garam) Retail Konsumen Petani Perusahaan Pengolahan (Selain PT Garam) Konsumen

berjauhan, pedagang pengumpul di Kecamatan Gersip Putih ini telah menguasai pasasr di daerah ini.

Gambar 14 Saluran pemasaran garam 4

5. Saluran Pemasaran V adalah saluran dimana PT Garam merupakan produsen bahan baku garam. PT Garam langsung menjual ke konsumennya yaitu perusahaan pengolahan juga. Perbedaan saluran pemasaran I dengan saluran pemasaran II adalah PT Garam menjadi perusahaan pengolah di saluran pemasaran I dan menjadi produsen garam pada saluran pemasaran II. Sedangkan kualitas garam yang dipasarkan adalah kualitas premium.

Gambar 15 Saluran pemasaran garam 5

Bila digabung ke dalam satu gambar, maka saluran distribusi garam di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada Gambar 16. Dapat dijelaskan bahwa garam yang dihasilkan di Kabupaten Sumenep ini didistribusikan sampai ke Ibu Kota Provinsi yaitu Surabaya. Perusahaan-perusahaan seperti PT Garam, PT Garindro, dan PT Boediono hanya memiliki gudang penyimpanan di Kabupaten Sumenep, sedangkan lokasi pabrik pengolahan mereka berada di Surabaya, namun ada juga perusahaan lain yang tidak memiliki lokasi gudang di Kabupaten Sumenep dan tetap menjadi pemasok kebutuhan garam mereka dari Kabupaten Sumenep, mengingat bahwa Kabupaten Sumenep merupakan sentra produkis garam. Petani Pedagang Pengumpul Perusahaan Pengolahan (PT Garam) Distributor Retail Konsumen Perusahaan Pengolahan (PT Garam) Konsumen

Gambar 16 Gabungan seluruh saluran pemasaran pergaraman di Kabupaten Sumenep Keterangan : = Saluran Pemasaran 1 = Saluran Pemasaran 2 = Saluran Pemasaran 3 = Saluran Pemasaran 4 = Saluran Pemasaran 5

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi petani dalam memilih saluran pemasaran yang digunakan adalah :

1. Jauhnya jarak antara pusat produksi dengan jalan-jalan utama Kabupaten Sumenep, untuk membawa hasil produksi biasanya petani menggunakan alat pemikul atau menggunakan alat bantu sepeda. Hal ini diperparah lagi dengan sarana jalan ke lahan yang hanya berupa pematang-pematang.

2. Jumlah produksi yang dihasilkan petani relatif kecil, sehingga petani memilih menyalurkan hasil produksi mereka ke pedagang pengumpul, dikarenakan pabrik pengolah tidak mau repot bila petani menjual secara sendiri-sendiri dalam jumlah yang sedikit.

3. Tidak adanya akses untuk menjual langsung ke pabrik pengolahan Petani Pedagang Pengumpul Koperasi Astagina Perusahaan Pengolahan 35 % 35 % 30 % 35 % 30 % 30 % 20 % 20 % 33 % Distrubutor Retail Konsumen PT Garam 10 % 90 % 30 % 33 % 50 % 25 % 25 % 50 % 50 %