PERSEPSI DAN APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP MULTIFUNGSI

PERTANIAN: STUDI KASUS DI JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH

Community’s Perception and Appreciation on the Multifunctionality of

Agriculture: Case Study in West

and Central Java

Irawan, Edi Husen, Maswar, Robert L. Watung, dan Fahmuddin Agus Balai Penelitian Tanah

Jalan Ir. H. Juanda 98, Bogor 16123 ABSTRAK

Selain menghasilkan barang privat yang dapat dijual melalui mekanisme pasar (pangan, kayu, dan serat), pertanian juga menghasilkan berbagai jasa seperti lapangan pekerjaan, dan memelihara lingkungan biofisik dan sosial (pencegah banjir, konservasi air, pemelihara keragaman hayati, dan preservasi budaya masyarakat pedesaan). Hasil dari jasa multifungsi pertanian tersebut termasuk barang ekonomi yang bersifat "barang umum" atau public goods, karena penerima manfaat bukan hanya petani tetapi juga masyarakat umum. Namun demikian, nilai manfaat dari jasa pertanian yang dihasilkan oleh petani tidak dinilai dalam mekanisme pasar, dan dalam banyak hal terabaikan dalam pengambilan keputusan, sehingga petani menerima harga yang rendah untuk setiap komoditas yang dihasilkannya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk berusaha tani, terjadinya konversi lahan pertanian yang subur, dan rendahnya prioritas sektor pertanian dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi persepsi, pengetahuan, dan apresiasi masyarakat terhadap multifungsi pertanian. Dalam penelitian ini telah diwawancarai 538 orang responden yang terdiri atas peneliti, penyuluh pertanian, birokrat atau pejabat struktural, petani, guru, dan anggota lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan awal responden mengenai multifungsi pertanian sangat rendah. Namun setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi kelompok, apresiasi responden terhadap multifungsi pertanian meningkat dan sebagian besar responden (91,5%) akan mendukung kebijakan untuk mempertahankan lahan sawah. Lebih dari itu, para responden juga menyatakan kesediaannya untuk membayar (willingness to pay) multifungsi pertanian, khususnya sawah, dan tidak berkeberatan seandainya harga gabah meningkat sebesar 40% dari harga yang berlaku saat ini. Selain itu sektor

pertanian ternyata terbukti sebagai sektor yang paling resisten atau tahan terhadap goncangan krisis moneter.

ABSTRACT

In addition to producing marketable goods (foods, timber and fibers), agriculture also produces services such as job opportunities, and maintains of biophysical and social environment (flood mitigation, water resources conservation, biodiversity and rural cultural preservation). The output of this multifunctionality is public goods since the beneficiaries are not only farmers but also the public. However, the value of the public goods produced by farmers is not included in the market mechanism, and in most cases is ignored in the policy making. As such, farmers receive low price for every agricultural product. This condition leads to low interest of farmers in farming, conversion of fertile agricultural land, and low priority of agriculture in economic and developmental policy. This study tried to identify the community’s perception, knowledge and appreciation on multifunctionality of agriculture. The study has interviewed 538 respondents consisted of researchers, extension workers, bureaucrats, farmers, teachers, and members of NGOs. The results showed that respondents’ initial knowledge on multifunctionality of agriculture was very low. After dissemination and discussion, the appreciation of the respondents increased and most of them (91.5%) supported the paddy field preservation policy. Moreover, they showed their WTP (willingness to pay) for the multifunctionality of paddy field and agreed to the possibility of increasing rice price as high as 40%. In addition, agriculture showed the most resilient sector from the shock of monetary crises.

PENDAHULUAN

Berbagai studi menunjukkan bahwa lahan pertanian, khususnya sawah, mempunyai multifungsi, yakni selain sebagai penyedia bahan pangan juga mempunyai jasa atau manfaat terhadap lingkungan, baik lingkungan biofisik dan kimia, maupun sosial-ekonomi (Agus et al., 2003; Yoshida, 2001; Eom dan Kang, 2001; Suh, 2001). Kegiatan pertanian mempunyai multifungsi, yaitu menghasilkan berbagai output yang bermanfaat bagi berbagai lapisan masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Multifungsi merupakan suatu konsep kegiatan yang terkait dengan properti spesifik dari suatu proses produksi dan multiproduk yang dihasilkannya (OECD, 2001).

Nilai atau manfaat multifungsi lahan pertanian mempunyai ciri sebagaimana karakteristik public goods, yakni dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa harus membayar, sehingga pengambil manfaat dari multifungsi tersebut kurang menyadari dan tidak memberikan perhatian yang sepatutnya bagi petani sebagai penyedia

manfaat tersebut. Manfaat lingkungan lahan pertanian, khususnya lahan sawah antara lain sebagai pengendali banjir, pemasok cadangan air tanah, pencegah erosi, pencegah longsor, penyerap sampah organik, tempat rekreasi, dan penyejuk udara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi, pengetahuan, dan apresiasi masyarakat terhadap multifungsi pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan target masyarakat dari kalangan peneliti, penyuluh, birokrat atau pengambil kebijakan pertanian, birokrat non-pertanian dan masyarakat lainnya selain petani. Pemilihan responden dilakukan secara bertahap. Tahap pertama memilih instansi, yakni berbagai instansi yang terkait dengan penelitian pertanian, penyuluhan pertanian, pengkajian teknologi pertanian, perencanaan daerah, dinas teknis pertanian, dinas teknis non-pertanian, statistik tingkat kabupaten, kantor kecamatan dan desa (Lampiran 1). Kriteria pemilihan responden dari tiap instansi didasarkan atas status atau profesi responden (struktural, fungsional, dan jenis kelamin). Jumlah responden dari kedua propinsi tersebut adalah 538 orang (Tabel 1).

Penelitian menggunakan metode survei dengan alat bantu kuesioner untuk mewawancarai responden. Kuesioner yang digunakan bersifat struktur dan dirancang untuk menggali informasi mengenai pengetahuan, persepsi, dan apresiasi masyarakat terhadap multifungsi pertanian. Khusus untuk mengetahui tingkat apresiasi masyarakat terhadap multifungsi pertanian digunakan pendekatan kesediaan untuk membayar atau WTP (willingness to pay). Pendekatan WTP merupakan salah satu teknik CVM (contingen valuation method) dalam metode valuasi ekonomi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan (PSLH UGM, 2001). Metode valuasi ekonomi dengan pendekatan WTP ini merupakan metode penilaian SDA dan lingkungan dengan cara menanyakan secara langsung kepada konsumen tentang nilai manfaat suatu SDA, baik berupa jasa maupun produk. Dalam penelitian ini, SDA yang dimaksud adalah multifungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah. Teknik ini dilakukan dengan survei melalui wawancara langsung dengan responden yang diasumsikan merasakan manfaat multifungsi pertanian. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh preferensi responden terhadap manfaat multifungsi pertanian yang diwujudkan dengan kesediaan membayar jasa lahan pertanian dalam bentuk nilai uang (monetisasi). Adanya kesediaan untuk membayar (WTP) dijadikan patokan sebagai adanya persepsi dan apresiasi yang baik terhadap multifungsi pertanian.

Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan profesi di Jawa Barat dan Jawa Tengah

No Profesi responden Jumlah responden

orang %

Propinsi Jawa Barat

1 Peneliti 32 5,9 2 Penyuluh 34 6,3 3 Birokrat pertanian 43 8,0 4 Birokrat non-pertanian 77 14,3 5 Petani 53 9,8 6 Lainnya 1) 44 8,2 Subtotal 283 52,6

Propinsi Jawa Tengah

1 Peneliti 19 3,5 2 Penyuluh 14 2,6 3 Birokrat pertanian 64 11,9 4 Birokrat non-pertanian 65 12,1 5 Petani 65 12,1 6 Lainnya 1) 28 5,2 Subtotal 255 47,4 Total 538 100,0 1)

Termasuk fungsional non-peneliti (litkayasa, guru, pustakawan, dll), non-penyuluh pertanian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Mengingat konsep multifungsi lahan pertanian relatif masih kurang dikenal masyarakat, sedangkan pendekatan WTP mensyaratkan adanya pengetahuan yang cukup bagi masyarakat mengenai barang dan jasa yang akan divaluasi, maka kegiatan wawancara dilakukan dengan tahapan berikut: (1) menggali pengetahuan awal responden mengenai multifungsi lahan pertanian; (2) menjelaskan konsep multifungsi lahan pertanian dan hasil-hasil penelitian terkait yang telah dilakukan; dan (3) menanyakan hal-hal yang terkait dengan aspek WTP. Selain itu responden juga diminta untuk menyatakan responnya terhadap kemungkinan naiknya harga komoditas pertanian, seperti beras, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Pendekatan ini dilakukan sebagai simulasi untuk mendapatkan informasi mengenai respon masyarakat terhadap perubahan harga. Respon yang dimaksud adalah berapakah pengurangan jumlah komoditas pertanian yang akan dibeli kalau harganya meningkat.

Analisis data dilakukan secara tabulasi dan statistik deskriptif. Untuk menduga hubungan antara jumlah WTP dengan karakteristik responden digunakan persamaan regresi berikut:

Y = βo.e (βiXi+αj Dj) ... (1) Dimana:

Xi= peubah kuantitatif (pengetahuan, pendapatan, umur, dan jumlah anggota keluarga)

Dj= peubah dummy (kualitatif), seperti profesi, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal dilihat dari rawan banjir atau tidak.

Mengingat output multifungsi pertanian dihasilkan oleh para petani, maka petani tidak diikutsertakan di dalam persamaan pendugaan nilai WTP. Kajian WTP juga hanya dilakukan untuk lahan sawah sesuai dengan ketersediaan data mengenai nilai awal penawaran (bid value) dalam simulasi WTP. Nilai "penawaran" yang digunakan adalah berdasarkan hasil penelitian Agus et al. (2003) dengan RCM (replacement cost method), yakni pengendali banjir Rp 9.000, penyedia sumber daya air Rp 140.000, penyerap sampah organik Rp 15.000, tempat rekreasi atau kesenangan Rp 70.000, dan penyejuk udara Rp 22.000/ha.

Selain data primer, data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data yang terkait dengan "daya tahan" sektor pertanian terhadap krisis moneter dalam perekonomian wilayah di lokasi penelitian.

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan profesinya di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Profesi responden Umur Pendidikan sarjana

Pendapatan JAK Laki-laki

tahun % Rp/bulan orang/KK %

Propinsi Jawa Barat

Petani 47,2 0,0 572.464 3,6 81,2 Peneliti 43,3 93,8 2.140.625 3,1 68,7 Penyuluh 46,6 73,5 2.147.059 3,4 73,5 Birokrat pertanian 43,0 55,8 2.244.186 2,8 62,8 Birokrat non-pertanian 41,2 66,2 2.149.351 2,8 70,1 Lainnya *) 44,9 52,3 1.583.333 3,6 88,6 Rata-rata 44,4 56.9 1.806.170 3,2 74,2

Propinsi Jawa Tengah

Petani 45,1 0,0 657.692 3,4 75.4 Peneliti 38,5 89,5 2.005.263 2,7 89,5 Penyuluh 44,6 21,4 1.964.286 3,4 85,7 Birokrat pertanian 42,1 45,3 1.816.406 2,7 75,0 Birokrat non-pertanian 39,8 50,8 2.204.615 3,4 58,5 Lainnya *) 40,6 21,4 1.305.357 3,2 78,6 Rata-rata 41,8 45,7 1.658.936 3,1 77,1 Rata-rata total 43,1 51,8 1.732.553 3,2 75,6

*) Termasuk fungsional non-peneliti (litkayasa, guru, pustakawan, dll), non-penyuluh pertanian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik responden

Umur responden tergolong usia produktif dan 75% adalah laki-laki. Tingkat pendidikan responden secara umum sarjana (S1 atau lebih tinggi) dengan kecenderungan tingkat pendidikan responden di Jawa Barat lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. Tingkat pendapatan responden dengan profesi peneliti, penyuluh, dan birokrat jauh lebih tinggi daripada responden dengan profesi lainnya. Kondisi tersebut berlaku baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah. Jumlah anggota keluarga (JAK) responden di kedua lokasi penelitian juga relatif sama (Tabel 2).

Pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai multifungsi lahan pertanian

Rumusan pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk menggali pengetahuan awal mengenai multifungsi lahan pertanian adalah sebagai berikut:

"Selain berfungsi sebagai media budi daya tanaman yang menghasilkan

komoditas pertanian, seperti bahan makanan dan pakaian, lahan pertanian mempunyai multifungsi bagi lingkungan hidup. Menurut Bapak/Ibu, apa saja multifungsi lahan pertanian bagi lingkungan hidup tersebut?"

Jawaban responden atas pertanyaan ini yang merupakan gambaran pengetahuan awal responden terhadap multifungsi lahan pertanian berkisar dari tidak tahu (nol) sampai yang mengenal 11 bentuk multifungsi. Jumlah responden yang belum mengetahui multifungsi lahan pertanian ada 11,9% dan yang sudah mengetahui lebih dari empat bentuk multifungsi ada 6,3% (Tabel 3). Multifungsi lahan pertanian yang banyak diketahui responden adalah sebagai pemasok sumber daya air, pengendali banjir, penyedia lapangan pekerjaan, dan sumber pendapatan. Tingkat pengetahuan responden tersebut relatif masih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat Korea dan Taiwan mengenai hal yang sama. Berdasarkan hasil penelitian di Korea Selatan (EOM dan Kang, 2001; Suh, 2001) setidaknya ada 30 jenis multifungsi lahan sawah yang dikenal masyarakat Korea Selatan, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Kemudian Chen (2001) menyatakan bahwa masyarakat umum dan masyarakat pertanian telah mengenal 10 multifungsi lahan pertanian dan yang paling banyak diketahui adalah sebagai pengendali banjir, penyedia sumber daya air, dan pencegah erosi.

Tabel 3. Tingkat pengetahuan responden terhadap multifungsi lahan pertanian di Jawa Barat dan Jawa Tengah

No. Deskripsi Jumlah responden

orang %

1. Tidak/belum mengetahui multifungsi (MF) 64 11,9

2. Mengetahui satu konsep MF 157 29,2

3. Mengetahui dua konsep MF 140 26,0

4. Mengetahui tiga konsep MF 99 18,4

5. Mengetahui empat konsep MF 44 8,2

6. Mengetahui lebih dari empat konsep MF 34 6,3

T o t a l 538 100,0

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai multifungsi lahan pertanian dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pendidikan, umur, lokasi tempat tinggal, dan profesi responden (kecuali profesi penyuluh) (Tabel 4). Berdasarkan profesi responden, peneliti dan birokrat memiliki tingkat pengetahuan mengenai multifungsi lahan pertanian lebih tinggi daripada profesi lainnya. Tingkat pengetahuan multifungsi ini juga lebih tinggi pada responden dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi. Hal yang menarik juga adalah responden yang tinggal di wilayah bebas banjir cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai multifungsi lahan pertanian.

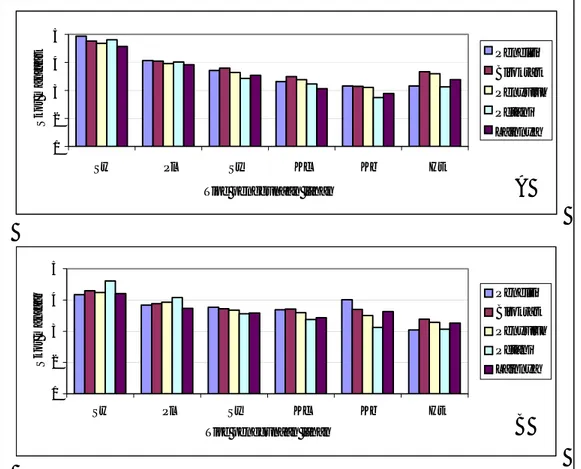

Masih terkait dengan pengetahuan tentang multifungsi lahan pertanian, responden juga diminta untuk menilai manfaat enam tipe penggunaan lahan (land use) terhadap lima jenis multifungsi pertanian. Enam tipe penggunaan lahan untuk dinilai responden adalah: lahan sawah (Sw), lahan kering palawija (Pl), lahan kering sayuran (Sy), perkebunan rakyat atau kebun campuran (Kc), perkebunan besar (Kb), dan hutan (Ht). Sedangkan multifungsi pertaniannya mencakup: ketahanan pangan, penyedia lapangan pekerjaan, pemasok sumber daya air, pengendali banjir, dan pengendali erosi. Pendapat atau penilaian responden mengenai manfaat tipe penggunaan lahan terhadap multifungsi pertanian dinyatakan dalam bentuk skor, yakni bernilai 1 (tidak tahu) sampai 5 (sangat penting). Secara grafis hasil penilaian responden disajikan pada Gambar 1 dan 2.

1 2 3 4 5 Sw Pl Sy Kc Kb Ht

Tipe penggunaan lahan

Skor manfaat Peneliti Birokrat Penyuluh Petani Lainnya 1 2 3 4 5 Sw Pl Sy Kc Kb Ht

Tipe penggunaan lahan

Skor manfaa t Peneliti Birokrat Penyuluh Petani Lainnya

B

A

Keterangan: 1=tidak tahu, 2= tidak penting, 3 = agak penting, 4 = penting, 5= sangat penting

Sw = sawah, Pl = lahan kering palawija, Sy = lahan kering sayuran, Kc = kebun rakyat/campuran, Kb = perkebunan besar, Ht = hutan

Gambar 1. Persepsi responden mengenai hubungan tipe penggunaan lahan dengan ketahanan pangan (A) dan penyedia lapangan kerja (B)

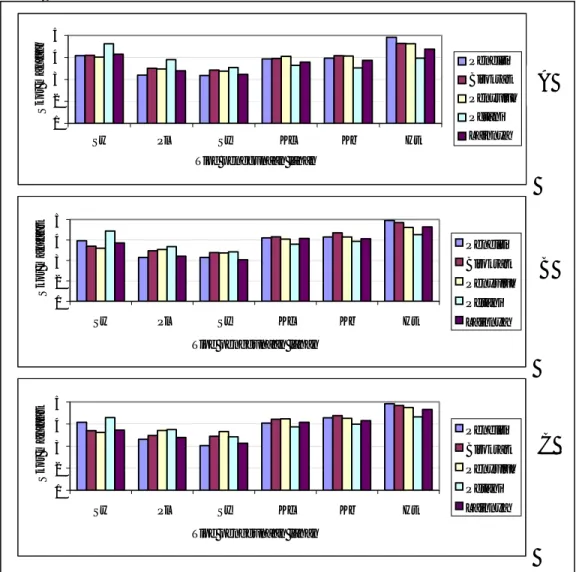

1 2 3 4 5 Sw Pl Sy Kc Kb Ht

Tipe penggunaan lahan

Skor manf aa t Peneliti Birokrat Penyuluh Petani Lainnya

C

B

A

1 2 3 4 5 Sw Pl Sy Kc Kb HtTipe penggunaan lahan

Skor m anfaat Peneliti Birokrat Penyuluh Petani Lainnya 1 2 3 4 5 Sw Pl Sy Kc Kb Ht

Tipe penggunaan lahan

Skor manfaat Peneliti Birokrat Penyuluh Petani Lainnya

Keterangan: 1=tidak tahu, 2= tidak penting, 3 = agak penting, 4 = penting, 5= sangat penting

Sw = sawah, Pl = lahan kering palawija, Sy = lahan kering sayuran, Kc = kebun rakyat/campuran, Kb = perkebunan besar, Ht = hutan

Gambar 2. Persepsi responden mengenai hubungan tipe penggunaan lahan dengan penyedia sumber air (A), pengendali banjir (B), dan pengendali erosi (C)

Tabel 4. Koefisien korelasi antara tingkat pengetahuan mengenai multifungsi lahan pertanian dengan beberapa karakteristik responden

No Karakteristik responden Pengetahuan t-hitung Taraf nyata

1 Peneliti 0,229 5,29 ***

2 Birokrat 0,140 3,18 ***

3 Penyuluh -0,005 -0,11 NS

4 Petani -0,278 -6,49 ***

5 Umur -0,076 -1,71 **

6 Jenis kelamin (1=laki-laki) -0,116 -2,62 ***

7 Tingkat pendapatan 0,203 4,67 ***

8 Lokasi (1=bebas banjir) 0,138 3,13 ***

9 Tingkat pendidikan 0,151 3,44 ***

Keterangan taraf nyata: ** = nyata pada tingkat ketelitian 95% *** = nyata pada tingkat ketelitian 99% NS = tidak nyata

Semua responden berpendapat bahwa lahan pertanian, khususnya sawah sangat penting untuk menunjang ketahanan pangan nasional, khususnya beras (Gambar 1). Ini berarti bahwa ketahanan pangan hanya dapat dicapai dengan memiliki lahan sawah yang memadai, sehingga total produksi pangan dapat mencukupi kebutuhan konsumsi. Lahan kering palawija dan sayuran juga dinilai cukup penting untuk ketahanan pangan. Dalam hal ini ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan bahan makanan dalam jumlah yang cukup, mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau dan dalam waktu yang diperlukan.

Lahan pertanian dalam berbagai bentuk penggunaannya masih dinilai penting dalam menyediakan jasa lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Gambar 1). Ini sesuai dengan kenyataan bahwa saat ini terdapat sekitar 25 juta rumah tangga pertanian. Apabila setiap rumah tangga pertanian terdapat tiga orang angkatan kerja, maka ada sekitar 75 juta orang angkatan kerja yang bergantung pada sektor pertanian. Secara umum semua responden menilai bahwa lahan sawah paling penting dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat

Pendapat responden mengenai multifungsi pertanian sebagai pemasok sumber daya air, pengendali banjir dan erosi relatif beragam. Namun demikian ada kesamaan penilaian responden terhadap fungsi hutan, yaitu bahwa hutan merupakan tipe penggunaan lahan yang sangat penting untuk tujuan tersebut (Gambar 2).

Para peneliti, birokrat, dan penyuluh pertanian menilai cukup tinggi fungsi pemasok sumber daya air pada bentuk penggunaan lahan sawah dan perkebunan, sedangkan menurut petani pada lahan sawah dan lahan kering palawija. Demikian pula untuk pengendali banjir dan erosi tanah, responden menilai bahwa lahan sawah dan perkebunan berperan penting untuk mengurangi bahaya banjir dan erosi tanah. Persepsi atau pendapat ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai keterkaitan antara tipe penggunaan lahan dengan pelestarian lingkungan sudah cukup baik.

Implikasi kebijakan dari fenomena tersebut antara lain adalah bahwa petani perlu diberi keringanan berusaha tani mengingat output multifungsi yang dihasilkannya cukup nyata bagi pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk keringanan bagi petani adalah pembebasan pajak lahan atau PBB, bantuan (tambahan) biaya hidup (direct payment), dan bentuk insentif lain yang tidak melanggar penjanjian WTO atau AoA (Agreement on Agriculture).

Kesediaan masyarakat untuk membayar (WTP)

Pendekatan WTP dalam valuasi ekonomi SDA sudah banyak digunakan, termasuk untuk menilai multifungsi lahan pertanian (Yoshida, 2001). Pendekatan WTP tidak bersifat eksklusif, tetapi sebaliknya menjadi komplemen dari pendekatan valuasi ekonomi lainnya.

Dalam penelitian ini nilai-nilai tersebut dijadikan "besaran penawaran" atau

initial bid value kepada responden apakah mereka bersedia untuk membayar

multifungsi lahan sawah pada tingkat harga penawaran tersebut. Apabila tidak bersedia membayar maka diartikan WTP responden sama dengan nol, sedangkan jika bersedia membayar responden diminta untuk menyebutkan berapa nilai uang yang sanggup dibayarkan untuk multifungsi lahan sawah tersebut. Nilai WTP responden bisa persis sama, lebih besar atau lebih kecil dari besaran penawaran tersebut. Pada prinsipnya semakin besar nilai WTP artinya semakin tinggi perhatian dan pemahaman seseorang terhadap multifungsi lahan sawah tersebut.

Dalam penelitian ini tidak disebutkan bentuk pembayaran (payment vehicle) yang mungkin dapat dilakukan oleh responden. Hal ini karena penelitian masih bersifat penjajagan atau lebih ke arah "apresiasi dan persepsi" daripada "tindakan nyata". Manfaat multifungsi lahan sawah yang dinilai relatif masih belum dimengerti masyarakat, bahkan merupakan produk atau jasa yang bersifat tidak bisa “diraba”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden, di Jawa Barat (94%) dan di Jawa tengah (89%) bersedia membayar multifungsi lahan sawah.

Multifungsi lahan sawah sebagai pengendali banjir dan pemasok sumber daya air paling mudah dipahami oleh responden.

Jumlah responden yang mau membayar multifungsi lahan sawah sebagai pengendali banjir ternyata paling dominan, yakni mencapai 86,5% di Jawa Barat dan 85,5% di Jawa Tengah (Tabel 5 dan 6). Selain sebagai pengendali banjir, multifungsi lahan sawah yang dianggap penting oleh responden adalah penyedia sumber daya air dan tempat pendaur-ulang (recycling) sampah organik. Secara umum responden di Jawa Barat dan Jawa Tengah kurang menganggap penting multifungsi lahan sawah sebagai tempat rekreasi. Hal ini bisa dimengerti karena kebutuhan rekreasi masih dianggap sebagai kebutuhan tersier bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Tabel 5. Responden yang bersedia membayar multifungsi lahan sawah di lokasi penelitian Jawa Barat

Multifungsi sawah Profesi responden Jumlah responden Mitigasi banjir Penyedia sumber air Penyerap sampah Tempat rekreasi Penyejuk udara orang % Peneliti 32 87,5 84,4 75,0 62,5 75,0 Penyuluh 34 88,2 91,2 91,2 73,5 82,4 Birokrat pertanian 43 79,1 76,7 79,1 62,8 69,8 Birokrat non-pertanian 77 93,5 87,0 79,2 68,8 83,1 Lainnya 44 84,1 79,5 81,8 56,8 70,5 Total 230 86,5 83,8 81,3 64,9 76,2

Tabel 6. Responden yang bersedia membayar multifungsi lahan sawah di lokasi penelitian Jawa Tengah

Multifungsi sawah Profesi responden Jumlah responden Mitigasi banjir Penyedia sumber air Penyerap sampah Tempat rekreasi Penyejuk udara orang % Peneliti 19 73,7 68,4 68,4 63,2 68,4 Penyuluh 14 92,9 85,7 85,7 71,4 92,9 Birokrat pertanian 64 84,4 78,1 82,8 65,6 81,3 Birokrat non-pertanian 65 87,4 79,7 79,7 65,6 89,0 Lainnya 28 89,3 78,6 82,1 57,1 89,3 Total 190 85,5 78,1 79,8 64,6 84,2

Berdasarkan profesi responden, para peneliti, birokrat, dan penyuluh pertanian di Jawa Barat pada umumnya bersedia membayar multifungsi lahan sawah sebagai pengendali banjir. Di Jawa Tengah responden menilai multifungsi penyejuk udara hampir sama pentingnya dengan multifungsi pengendali banjir. Ini diduga berkaitan dengan perbedaan suhu yang cukup tinggi antara di perkotaan dibandingkan dengan suhu di wilayah pertanian atau pedesaan.

Walaupun data tersebut masih bersifat "persepsi" namun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai perhatian dan pemahaman yang mengesankan dan setuju untuk mempertahankan lahan sawah dan bersedia membayar multifungsi lahan sawah, baik sebagai pengendali banjir, pemasok sumber daya air, penyerap sampah organik, maupun sebagai tempat rekreasi dan penyejuk udara.

Besaran indikatif WTP responden untuk multifungsi pengendali banjir jauh lebih tinggi daripada untuk multifungsi lainnya. Besaran indikatif WTP merupakan jumlah WTP dibandingkan dengan "nilai penawaran" atau bid value yang diajukan kepada responden. Rata-rata besaran indikatif WTP untuk multifungsi pengendali banjir mencapai 139,2% di Jawa Barat dan 67,7% di Jawa Tengah (Tabel 7 dan 8). Secara umum besaran indikatif WTP di Jawa Barat lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. Kecenderungan yang relatif sama di kedua propinsi tersebut adalah responden bersedia membayar lebih tinggi untuk multifungsi pengendali banjir dan penyejuk udara. Hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Tetapi dapat juga disebabkan oleh kelemahan metode penelitian seperti dalam menetapkan nilai "penawaran" multifungsi pengendali banjir yang relatif rendah, yakni Rp 9.000/ha dibandingkan misalnya dengan nilai pemasok sumber daya air sebesar Rp 140.000/ha. Dari total penawaran sebesar Rp 256.000/ha, nilai WTP responden adalah Rp 125.706 (49,1%) di Jawa Barat dan Rp 77.439 (30,2%) di Jawa Tengah atau rata-rata WTP responden di kedua lokasi tersebut adalah Rp 101.572/ha (39,7%).

Secara indikatif data di atas memberi gambaran bahwa responden sudah mempunyai pemahaman dan perhatian untuk mempertahankan lahan sawah guna melestarikan multifungsinya sebagai pengendali banjir, pemasok sumber daya air, penyerap sampah organik, tempat rekreasi, dan penyejuk udara.

Implikasi kebijakan yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti fenomena tersebut adalah perlu adanya rancangan transfer pembiayaan dari masyarakat perkotaan di wilayah hilir ke masyarakat pertanian di wilayah hulu dalam suatu kawasan daerah aliran sungai atau kawasan tertentu. Bentuk transfer pembiayaan tersebut dapat dikaitkan dan dimulai dengan pungutan pajak lingkungan bagi masyarakat perkotaan, khususnya yang bertempat

tinggal di wilayah potensial banjir dan wilayah kekurangan sumber daya air. Dana tersebut selanjutnya dapat disalurkan ke masyarakat pertanian dalam bentuk domestic support, seperti peningkatan infrastruktur pedesaan, penelitian dan pengembangan teknologi untuk membangun wilayah pedesaan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), khususnya petani dan keluarganya.

Tabel 7. Besaran indikatif WTP untuk multifungsi lahan sawah di Jawa Barat

Mutifungsi sawah Profesi responden Mitigasi banjir Penyedia sumber air Penyerap sampah Tempat rekreasi Penyejuk udara % Peneliti 158,9 42,1 89,3 32,3 48,7 Penyuluh 97,1 36,8 61,5 38,9 79,5 Birokrat pertanian 126,9 42,6 20,7 39,7 60,3 Birokrat non-pertanian 151,3 52,9 38,9 57,5 84,0 Lainnya 161,9 36,7 45,6 43,2 109,8 Rata-rata 139,2 42,2 51,2 42,3 76,4

Tabel 8. Besaran indikatif WTP untuk multifungsi lahan sawah di Jawa Tengah

Multifungsi sawah Profesi responden Mitigasi banjir Penyedia sumber air Penyerap sampah Tempat rekreasi Penyejuk udara % Peneliti 49,6 16,8 15,0 22,0 41,4 Penyuluh 48,6 12,8 11,7 10,5 23,6 Birokrat pertanian 86,4 34,2 25,9 42,7 50,7 Birokrat non-pertanian 95,7 31,0 38,5 31,3 49,5 Lain-lain 58,0 38,6 22,0 47,1 41,4 Rata-rata 67,7 26,7 22,6 30,7 41,3

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai WTP untuk multifungsi lahan sawah berkorelasi positif dengan tingkat pengetahuan, pendidikan, dan lokasi penelitian (Tabel 9). Karakteristik responden lainnya, seperti profesi, umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan berkorelasi tidak nyata pada tingkat ketelitian 85%.

Tabel 9. Koefisien korelasi antara nilai WTP untuk multifungsi lahan sawah dengan beberapa karakteristik responden

No Karakteristik responden Nilai WTP t-hitung Taraf nyata

1. Tingkat pengetahuan 0,2219 4,45 *** 2. Propinsi (1=Jabar) 0,1812 3,61 *** 3. Pendidikan (1=sarjana) 0,0644 1,26 ++ 4. Peneliti -0,0338 -0,66 NS 5. Birokrat 0,0456 0,89 NS 6. Penyuluh -0,0305 -0,60 NS 7. Umur 0,0370 0,72 NS

8. Jenis kelamin (1=laki-laki) 0,0046 0,09 NS

9. Tingkat pendapatan 0,0022 0,04 NS

10. Lokasi (1=bebas banjir) 0,0565 1,11 NS

Keterangan taraf nyata : ++ = nyata pada tingkat ketelitian 85% *** = nyata pada tingkat ketelitian 99% NS = tidak nyata

Tabel 10. Analisis sidik ragam dan koefisien regresi model dugaan persamaan WTP untuk multifungsi lahan sawah

Sumber keragaman Derajat bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F-Hitung Signifikansi F

Regression 11 60,9394 5,5399 3,0730 0,0006

Residual 373 672,4420 1,8028

Total 384 733,3814

Deskripsi Koefisien Standard error T Stat P-value

Intersep 9,6144 0,4361 22,0485 0,0000***

Tingkat pengetahuan 0,1390 0,0475 2,9226 0,0036 ***

Lokasi (1=Jabar) 0,4164 0,1470 2,8330 0,0049***

Tingkat pendapatan 4,2E-08 8,8E-08 0,4739 0,6358

Umur 0,0208 0,0105 1,9796 0,0485**

Jumlah anggota keluarga -0,0839 0,0539 -1,5561 0,1205

Peneliti -0,7877 0,2805 -2,8078 0,0052***

Penyuluh -0,3288 0,2662 -1,2353 0,2175

Birokrat -0,0356 0,2005 -0,1774 0,8593

Pendidikan (1=sarjana) 0,1792 0,1547 1,1581 0,2475

Jenis kelamin (1=laki-laki) -0,0022 0,1656 -0,0132 0,9894 Tempat tinggal (1=bebas banjir) -0,1530 0,1524 -1,0039 0,3161

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai WTP responden dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, profesi, umur, dan lokasi administrasi (propinsi). Sedangkan tingkat pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, dan lokasi tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap variasi nilai WTP (Tabel 10). Hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai WTP meningkat pada kelompok responden yang sudah mengetahui konsep multifungsi lahan sawah, berumur (lebih tua), dan berlokasi di Jawa Barat. Peneliti dan penyuluh kurang bersedia membayar multifungsi lahan sawah dibandingkan dengan profesi lainnya.

Respon masyarakat terhadap kemungkinan naiknya harga beras

Mekanisme pasar komoditas pertanian belum memperhitungkan ekternalitas positif lahan pertanian. Harga yang terbentuk dari mekanisme pasar tersebut hanya didasarkan atas biaya produksi dan distribusi privat atau finansial. Oleh karena itu harga yang diterima oleh produsen (petani) masih lebih rendah daripada nilai komoditas yang sebenarnya. Dalam penelitian ini responden diminta memberikan respon atau "reaksi" apabila terjadi kenaikan harga beras dengan memilih pengurangan (%) jumlah beras yang akan dibeli untuk tiap tingkat kenaikan harga. Dalam simulasi ini semua responden diasumsikan sebagai konsumen beras.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan harga beras tidak serta merta responden akan mengurangi jumlah beras yang dibelinya secara proporsional. Ini mengindikasikan bahwa sebagai sumber makanan pokok, beras cenderung akan dibeli dalam jumlah yang cukup atau relatif tetap sekalipun harganya naik sampai 40% (Tabel 11).

Apresiasi masyarakat di Jawa Barat terhadap nilai beras relatif lebih baik daripada di Jawa Tengah. Peningkatan harga beras sampai 100% di Jawa Barat hanya diikuti dengan penurunan jumlah pembelian sekitar 17% saja, sedangkan di Jawa Tengah akan berkurang sebanyak 23%. Berdasarkan profesi responden ternyata petani di Jawa Barat dan birokrat non-pertanian di Jawa Tengah termasuk golongan masyarakat yang cenderung mempertahankan jumlah beras yang akan dibeli walaupun harganya naik. Sebaliknya birokrat pertanian di Jawa Barat, penyuluh pertanian dan petani di Jawa Tengah cenderung akan mengurangi jumlah pembelian beras bila harganya naik.

Implikasi fenomena ini adalah bahwa masyarakat tampaknya mendukung upaya atau kebijakan untuk menaikkan harga beras pada tingkat tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kenaikan harga beras tersebut setidaknya dapat

dilakukan sampai 40-50% atau dengan harga saat ini untuk beras kualitas rata-rata menjadi sekitar Rp 4.000 – Rp 4.500/kg. Seperti halnya di Jepang, Thailand, dan Vietnam harga beras domestik yang cukup tinggi merangsang pembangunan pertanian yang lebih baik dan diversifikasi sumber bahan makanan (Siswono, 2003).

Tabel 11. Proporsi jumlah beras yang akan dibeli responden jika harganya naik dari 10-100%

Persentase kenaikan harga beras Profesi/pekerjaan 10 20 30 40 50 100 % (1) Jawa Barat Petani 97 95 93 93 92 90 Peneliti 100 99 97 96 92 85 Penyuluh 100 99 96 94 90 82 Birokrat pertanian 100 99 95 88 84 73 Birokrat non-pertanian 100 98 97 95 93 88 Lain-lain 99 97 93 88 83 78 Rata-rata 99 98 95 92 89 83 (2) Jawa Tengah Petani 99 95 88 86 79 66 Peneliti 100 97 91 89 87 78 Penyuluh 100 95 84 82 79 63 Birokrat pertanian 98 97 92 89 82 77 Birokrat non-pertanian 99 99 98 94 90 84 Lain-lain 100 99 91 88 81 67 Rata-rata 99 97 91 88 83 72 Rata-rata (1 dan 2) 99 98 93 90 86 77

Daya tahan sektor pertanian terhadap krisis moneter

Dampak krisis moneter pada tahun 1997-1998 sangat terasa mengguncang perekonomian nasional, terutama sektor industri, keuangan dan perdagangan. Indikator "rontoknya" sektor-sektor tersebut antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran (masal) akibat berhentinya berbagai kegiatan produksi barang dan jasa, melemahnya nilai tukar rupiah, dan tingginya suku bunga bank saat itu. Di sisi lain ternyata sektor pertanian cukup tahan terhadap dampak krisis moneter tersebut. Komoditas pertanian tertentu, seperti produk berbagai hasil perkebunan dan perikanan, nilai jualnya justru meningkat di pasar internasional.

Walaupun secara makro ada penurunan, tetapi penurunan nilai produksi sektor pertanian akibat dampak krisis moneter tergolong rendah.

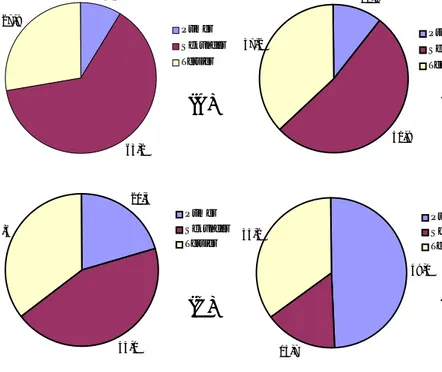

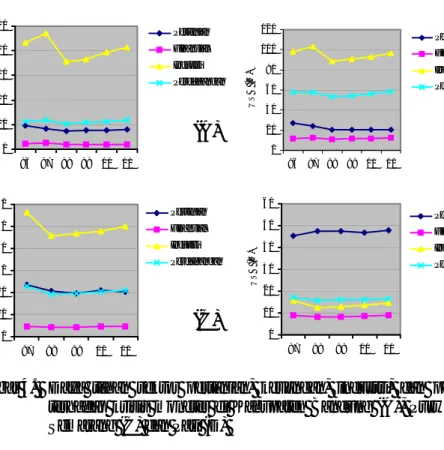

Kontribusi dan fenomena resistensi sektor pertanian terhadap krisis moneter di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4. Perekonomian wilayah yang sudah berbasiskan pada sektor sekunder (industri, konstruksi, transportasi) seperti di Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan Semarang menunjukkan bahwa semua sektor (tak terkecuali) terpengaruh oleh dampak krisis moneter sehingga pertumbuhan nilai

product domestic regional brutto (PDRB) sektor tersebut menurun. Pertumbuhan

PDRB sektor industri dari tahun 1997-1998 di ketiga lokasi tersebut sangat negatif, yakni di Kabupaten Bandung (-25,0%), Purwakarta (-13,9%) dan Semarang (-18,9%) atau rata-rata menurun 19,3%. Sebaliknya pertumbuhan negatif PDRB sektor pertaniannya relatif kecil, yakni di Kabupaten Bandung –10,9%, di Purwakarta –16,1%, dan di Semarang -11,5% atau rata-rata menurun 12,8%.

8,9 63,2 27,9 Primer Sekunder Tersier 10,9 51,9 37,2 Primer Sekunder Tersier 20,4 44,0 35,6 Primer Sekunder Tersier 49,0 15,7 35,2 Primer Sekunder Tersier

Gambar 3. Kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap PDRB di Kabupaten Bandung (A), Purwakarta (B), Semarang (C), dan Pati (D), berdasarkan harga berlaku tahun 2001

(D) (C)

(B) (A)

Hal yang menarik terjadi di Kabupaten Pati. Struktur perekonomian Kabupaten Pati masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada saat terjadi krisis moneter ternyata pertumbuhan PDRB sektor pertanian meningkat sekitar 4,6%, sementara pertumbuhan PDRB sektor lainnya negatif, seperti sektor industri (-7,6%). Dengan demikian pada saat krisis moneter sektor pertanian mempunyai "daya lenting" tinggi yang dapat diandalkan untuk mempertahankan tingkat perekonomian wilayah, terutama wilayah yang basis perekonomiannya masih didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu pemerintah sudah sepantasnya memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan sektor pertanian karena terbukti mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap krisis moneter. Perhatian tersebut bisa dalam bentuk proporsi APBD di sektor pertanian yang memadai dan pemberdayaan petani secara konsisten.

0 20 40 60 80 100 120 96 97 98 99 00 01 US $ ( M ) Pertanian Finansial Industri Perdagangan 0 100 200 300 400 500 96 97 98 99 00 01 US $ ( M ) Pertanian Finansial Industri Perdagangan (A) (B) 0 10 20 30 40 50 60 97 98 99 00 01 US $ ( M ) Pertanian Finansial Industri Perdagangan 0 10 20 30 40 50 60 97 98 99 00 01 US $ ( M ) Pertanian Finansial Industri Perdagangan

Gambar 4. Daya tahan sektor pertanian, keuangan, industri, dan perdagangan terhadap krisis moneter di Kabupaten Bandung (A), Purwakarta (B), Semarang (C) dan Pati (D)

(D) (C)

KESIMPULAN

1. Pengetahuan awal masyarakat mengenai multifungsi pertanian masih rendah. Rata-rata masyarakat hanya mengetahui 2 - 3 dari 10 - 13 jenis multifungsi pertanian yang sudah umum diketahui oleh masyarakat di negara maju. Jenis multifungsi pertanian yang umum dikenal masyarakat adalah sebagai pemasok sumber daya air, pengendali banjir, dan penyedia lapangan pekerjaan.

2. Diseminasi mengenai konsep multifungsi pertanian meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya upaya untuk mempertahankan lahan sawah. Sebagian besar masyarakat (91,5%) menyatakan bersedia membayar manfaat multifungsi lahan sawah guna meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Besaran indikatif WTP (kesediaan membayar) masyarakat untuk multifungsi lahan sawah cukup tinggi, terutama untuk mitigasi banjir dan penyejuk udara, masing-masing sebesar 103,4 % dan 58,8% dari "nilai penawaran" biaya pengganti hilangnya manfaat multifungsi tersebut.

4. Nilai WTP untuk multifungsi lahan sawah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, umur, lokasi administrasi, jumlah tanggungan keluarga, dan profesi. Nilai WTP akan semakin tinggi jika pengetahuan responden mengenai multifungsi pertanian sudah tinggi. Semakin tinggi usia responden semakin besar peluang untuk membayar lebih tinggi manfaat lahan sawah. Sebaliknya nilai WTP akan semakin kecil pada masyarakat dengan tanggungan keluarga yang lebih banyak. Nilai WTP peneliti dan penyuluh pertanian cenderung lebih rendah daripada profesi lainnya.

5. Kenaikan harga beras sampai 40% tidak akan berpengaruh nyata terhadap pengurangan jumlah beras yang dibeli oleh masyarakat.

6. Secara umum daya tahan atau resistensi sektor pertanian terhadap krisis moneter sangat tinggi walaupun kontribusi sektor ini dalam PDRB rendah. Selama krisis moneter PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pati yang masih berbasiskan pada sektor primer, meningkat.

SARAN

1. Sosialisasi mengenai multifungsi pertanian, khususnya lahan sawah perlu terus dilakukan agar setiap konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian sudah memperhitungkan hilangnya berbagai manfaat multifungsi tersebut. Bagi para petani pengetahuan yang baik tentang multifungsi pertanian akan meningkatkan "kebanggaannya", karena berjasa menghasilkan "barang umum" yang dinikmati secara gratis oleh masyarakat banyak.

2. Perlu dirumuskan kebijakan untuk mempertimbangkan nilai manfaat multifungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, dalam penentuan harga dasar beras. Pendekatan yang ditempuh bukan untuk memberikan subsidi kepada petani, tetapi menitikberatkan pada upaya pelestarian atau perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Kebijakan untuk melindungi petani dan pertanian dapat dilakukan tanpa harus melanggar perjanjian WTO atau AoA, yakni dengan memanfaatkan fasilitas

green box melalui domestic support, seperti pembayaran langsung (direct payment)

untuk membantu kehidupan petani dan keluarganya, menghilangkan pajak lahan (PBB), meningkatkan dan membangun infrastruktur pedesaan, meningkatkan kualitas sumber daya pertanian termasuk SDM pedesaan, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan untuk pembangunan pedesaan.

3. Mengingat sektor pertanian memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis moneter, maka sudah selayaknya sektor ini mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah daerah setempat, misalnya dalam bentuk proporsi APBD sektor pertanian yang mampu meningkatkan pembangunan pertanian dan memberdayakan petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus, khususnya kepada Bapak Sutono, SP. MM., Ir. Sidik Haddy Tala’ohu, MM., Husnaen, SP. MP., Ir. Ladiyani Retno, M.Sc. (semuanya Peneliti Balai Penelitian Tanah, Bogor), dan Ir. Cahyati Setyani, MS. (peneliti BPTP Jawa Tengah) yang telah melakukan sosialisasi konsep multifungsi lahan pertanian dan wawancara dengan masyarakat. Ucapan terimakasih disampaikan juga kepada Bapak Dr. Saeful Bahrain (Kepala BPTP Jawa Barat), Ir. Teguh Prasetyo, MS. (saat itu mewakili Kepala BPTP Jawa Tengah), dan Husen Suganda, M.Sc. (Kepala Lokalit Lingkungan Jakenan, Pati) yang telah membantu proses koordinasi dengan instansi terkait sehingga kegiatan penelitian berjalan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Parsono dan Agusman (staf Balai Penelitian Tanah, Bogor) yang telah membantu “entry” data. Semoga kontribusi Bapak/Ibu dalam kegiatan penelitian ini mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, F., R.L. Watung, H. Suganda, S.H.Talaohu, Wahyunto, S. Sutono, A. Setiayanto, H. Mayrowani, A.R. Nurmanaf, and K. Kundarto. 2003. Assesment of environmental multifunctions of paddy farming in Citarum River Basin, West Java, Indonesia. hlm. 1-28 dalam U. Kurnia, et al. (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Bogor, 2 Oktober dan Jakarta, 25 Oktober 2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. 2001. PDRB Kabupaten Bandung. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta. 2001. PDRB Kabupaten Purwakarta. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2001. PDRB Kabupaten Semarang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2001. Kabupaten Semarang Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2001. PDRB Kabupaten Pati. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2001. Kabupaten Pati Dalam Angka.

Chen, M. 2001. Evaluation of environmental services of agriculture in Taiwan. p. 169-189. In International Seminar on Multi-Functionality of Agriculture, 17-19 October 2001. JIRCAS., Tsukuba, Ibaraki, Japan (Preliminary Edition).

Eom, K.C. dan Kang K.K. 2001. Assessment of environmental multifunctions of rice paddy and upland farming in the Republic of Korea. p. 37-48. In International Seminar on Multi-Functionality of Agriculture, 17-19 October 2001. JIRCAS., Tsukuba, Ibaraki, Japan (Preliminary Edition).

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2001. Multifunctionality: Towards an Analitycal Framework. Paris. 159 pp.

PSLH UGM. 2001. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Metode Valuasi Ekonomi Lingkungan. Edisi I. Yogjakarta. Indonesia.

Siswono, Y. 2003. Pembangunan Indonesia Berbasis Pertanian. Butir-butir pemikiran pada Forum Wacana Pascasarjana IPB. 4 September 2003. Dramaga (Tidak dipublikasikan).

Suh, D.K. 2001. Social and economic valuation of the multifunctionality roles of paddy farming. p. 151-168. In International Seminar on Multi-Functionality of Agriculture, 17-19 October 2001. JIRCAS., Tsukuba, Ibaraki, Japan (Preliminary Edition).

Yoshida, K. 2001. An Economic Evaluation of the Multifunctional Roles of Agriculture and Rural Areas in Japan. Technical Bulletin 154. August 2001. FFTC. Taiwan.

Yoshida, K. and M. Goda. 2001. Economic evaluation of multifunctional roles of agriculture in hilly and mountanious areas in Japan. p. 191-200. In International Seminar on Multi-Functionality of Agriculture, 17-19 October 2001. JIRCAS., Tsukuba, Ibaraki, Japan (Preliminary Edition ).

Lampiran 1. Instansi tempat responden bekerja di Jawa Barat dan Jawa Tengah

No Nama instansi Lokasi

1 Balai Penelitian Tanah Bogor, Jawa Barat

2 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat dan Jawa

Tengah

3 Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat Bandung

4 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Purwakarta, Semarang, Pati

Soreang, Purwakarta, Ungaran, dan Pati

5 Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung Soreang

6 Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan Purwakarta Soreang dan Purwakarta 7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Purwakarta,

dan Pati

Soreang, Purwakarta, dan Pati

8 BKKBN Kabupaten Purwakarta Purwakarta

9 Dinas Lingkungan Kabupaten Purwakarta dan Pati Purwakarta dan Pati

10 Dinas Tenaga Kerja Purwakarta Purwakarta

11 Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta Purwakarta

12 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukatani Purwakarta

13 Kantor Desa Sumbersari dan Kecamatan Ciparay Ciparay, Bandung 14 Kantor Desa Gajah Mekar dan Kecamatan Soreang Soreang, Bandung

15 Dinas Sosial Kabupaten Semarang Ungaran

16 Hiperkes Propinsi Jawa Tengah Semarang

17 Bimas dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah Ungaran