DI PERAIRAN PANTAI MAYANGAN, JAWA BARAT

DINA ASRIYANTI

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

ii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Kepadatan Tiram (Crassostrea cucullata Born 1778) pada Habitat Mangrove di Perairan Pantai Mayangan, Jawa Barat

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam tubuh tulisan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2012

Dina Asriyanti C24080041

iii

RINGKASAN

Dina Asriyanti. C24080041. Kepadatan Tiram (Crassostrea cucullata Born 1778) pada Habitat Mangrove di Perairan Pantai Mayangan, Jawa Barat. Di bawah bimbingan Etty Riani H. dan Fredinan Yulianda.

Tiram merupakan bivalvia yang hidup menempel pada akar mangrove (Widiastuti 1998). Ekosistem hutan mangrove di perairan Pantai Mayangan terletak pada kawasan sistem non muara sungai dan sistem muara sungai. Perbedaan letak tersebut dan faktor lingkungan seperti kondisi fisika kimia perairan di wilayah tersebut akan berpengaruh terhadap kepadatan tiram. Oleh sebab itu, diperlukan informasi mengenai kepadatan tiram pada habitat mangrove agar pemanfaatan sumberdaya tiram dapat dikelola secara lestari dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kepadatan tiram pada dua sistem habitat mangrove, yaitu sistem non muara sungai dan sistem muara sungai serta membahas kesesuaian parameter fisika kimia perairan terhadap populasi tiram.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Oktober 2011 dengan interval waktu pengambilan contoh, setiap satu bulan sekali. Pengambilan tiram contoh dilakukan di perairan Pantai Mayangan dengan dua stasiun pengambilan contoh yaitu stasiun non muara sungai dan stasiun muara sungai, serta masing-masing stasiun terdiri atas tiga substasiun dengan metode stratified random sampling. Panjang tiram diukur menggunakan jangka sorong di Laboratorium Biologi Makro I, Departemen MSP, FPIK, IPB.

Nilai panjang asimptotik tiram yang terdapat di stasiun non muara sungai sebesar 121,59 mm dengan nilai koefisien pertumbuhan sebesar 1,2/bulan dan umur teoritis sebesar -0,0895, sedangkan di stasiun muara sungai memiliki nilai panjang asimptotik sebesar 108,46 mm dengan koefisien pertumbuhan sebesar 1,0/bulan dan umur teoritis sebesar -1,4720. Kepadatan tiram tertinggi pada masing-masing stasiun terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 31±3,22 di stasiun non muara sungai dan 30±11,24 di stasiun muara sungai. Pola sebaran tiram berdasarkan analisis Indeks Morisita adalah bersifat seragam. Kemudian, kondisi fisika kimia perairan di wilayah perairan Pantai Mayangan masih mendukung kehidupan tiram.

Kepadatan tiram (Crassostrea cucullata) pada stasiun non muara sungai dan stasiun muara sungai di perairan Pantai Mayangan, Subang termasuk dalam kategori sedang. Kondisi fisika kimia perairan di wilayah perairan Pantai Mayangan, Subang kurang sesuai, namun masih mendukung bagi kehidupan tiram.

iv

KEPADATAN TIRAM (Crassostrea cucullata Born 1778)

PADA HABITAT MANGROVE

DI PERAIRAN PANTAI MAYANGAN, JAWA BARAT

DINA ASRIYANTI C24080041

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

v

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kepadatan Tiram (Crassostrea cucullata Born 1778) pada Habitat Mangrove di Perairan Pantai Mayangan, Jawa Barat

Nama : Dina Asriyanti NIM : C24080041

Program Studi : Manajemen Sumber Daya Perairan

Menyetujui,

Tanggal Lulus : 08 Agustus 2012 Pembimbing I

Dr. Ir. Etty Riani H., MS NIP.19620812 198603 2 001

Pembimbing II

Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc NIP. 19630731 198803 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc NIP. 19660728 199103 1 002

Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS, M.Si NIP. 19490617 197911 2 001

vi

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kepadatan Tiram (Crassostrea cucullata Born 1778) pada Habitat Mangrove di Perairan Pantai Mayangan, Jawa Barat”. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei - Oktober 2011. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Etty Riani H., MS selaku pembimbing pertama dan Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku pembimbing kedua, serta Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil selaku Komisi Pendidikan yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, nasehat, serta arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Namun, penulis mengharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lain.

Bogor, September 2012

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1) Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya.

2) Dr. Ir. Etty Riani H., MS. dan Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc. masing-masing selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.

3) Dr. Ir. Isdradjad Setyobudiandi, M.Sc selaku dosen penguji tamu dan Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil selaku ketua program studi yang telah memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

4) Ir. Gatot Yulianto, M.Si selaku pembimbing akademik atas dukungannya kepada penulis selama menuntut studi di Departemen MSP.

5) Ahmad Zahid S.Pi, M.Si dan keluarga besar Pak Nita yang telah membantu dalam proses pengambilan contoh di Pantai Mayangan.

6) Seluruh staf Tata Usaha dan civitas Departemen MSP terutama Mbak Widar atas bantuan dan dukungannya.

7) Bapak Mukhaeri dan Ibu Sumarsih orang tua penulis yang tercinta atas semua doa, nasehat, dukungan, cinta, dan kasih sayang kepada penulis.

8) Dwi Cahyanti Putri dan Retno Wulandari adik penulis yang tercinta atas semua doa, semangat, kasih sayang, dan dukungannya kepada penulis.

9) Tanti, Niear, Yuni, Nisa, Ka’ Mila, dan Dara atas doa, dukungan, nasehat, dan persahabatan yang tulus kepada penulis sewaktu di Pondok Citra Ayu.

10) Sahabat tercinta di MSP 45 (Dila, Kanti, Eka, Hendri, dan Rikza) atas doa, dukungan, nasehat, dan persahabatan yang tulus kepada penulis.

11) Teman-teman Tim Mayangan MSP 45 (Gita, Intan, Dea, Rina, Vinni, Indah, Putu, dan Sakina) atas bantuan, semangat, dukungan, dan nasehat selama penelitian hingga penyusunan skripsi.

12) Teman-teman MSP 45 (Ibad, Yuli, Adit, Iman, Aang, Wening, Nimas, Precia, Rani, Ennie, Tila, Fawzan, Nissa, dan lain-lain) serta MSP 44, 46, 47, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember

1990 sebagai putri pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mukhaeri dan Ibu Sumarsih. Pendidikan formal yang pernah dijalani penulis berawal dari TK Aisyiah Rempoa (1995-1996), SDN 09 Pagi Bintaro (1996-2002), SMPN 29 Jakarta (2002-2005), dan SMAN 29 Jakarta (2005-2008). Pada tahun 2008 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI), kemudian diterima di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.Selain mengikuti perkuliahan, penulis berkesempatan menjadi Asisten Mata Kuliah Ekosistem Perairan Pesisir (2011/2012), Asisten Mata Kuliah Dinamika Populasi Ikan (2011/2012), dan Asisten Mata Kuliah Pengkajian Stok Ikan (2011/2012). Penulis juga aktif di organisasi kemahasiwaan Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan (HIMASPER) sebagai anggota divisi Kewirausahaan (2009-2010) dan sekretaris divisi Advokasi dan Keilmuan (2010-2011) serta turut aktif mengikuti seminar maupun berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan di lingkungan kampus IPB.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, penulis menyusun skripsi dengan judul “Kepadatan Tiram (Crassostrea cucullata Born 1778) pada Habitat Mangrove di Perairan Pantai

ix xi

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... … DAFTAR LAMPIRAN ... 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1.Latar Belakang... 1 1.2.Perumusan Masalah ... 1 1.3.Tujuan ... 2 1.4.Manfaat ... 3 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 4 2.1.Aspek Biologi ... 4 2.1.1. Klasifikasi ... 4 2.1.2. Morfologi ... 4 2.1.3. Makanan ... 5 2.1.4. Habitat ... 5 2.2.Upaya Penangkapan ... 52.3.Pengaruh Faktor Fisika Kimia Air ... 6

2.3.1. Suhu ... 6

2.3.2. Salinitas ... 6

2.3.3. Kedalaman ... 7

2.3.4. Kecerahan ... 7

2.3.5. TDS (total dissolved solid) ... 7

2.3.6. TSS (total suspended solid) ... 8

2.3.7. Tekstur substrat ... 8

2.3.8. Derajat keasaman (pH) ... 9

2.3.9. Oksigen terlarut ... 10

2.3.10.Komposisi C-organik... 10

3. METODE PENELITIAN ... 11

3.1.Waktu dan Lokasi Penelitian ... 11

3.2.Alat dan Bahan ... 12

3.3.Metode Kerja ... 13 3.3.1. Tiram ... 13 3.3.2. Suhu ... 13 3.3.3. Salinitas ... 13 3.3.4. Kedalaman ... 14 3.3.5. Kecerahan ... 14

3.3.6. TDS (total dissolved solid) ... 14

3.3.7. TSS (total suspended solid) ... 15

3.3.8. Tekstur substrat ... 15 xii

x 3.3.9. Derajat keasaman (pH) ... 15 3.3.10.Oksigen terlarut ... 16 3.3.11.Komposisi C-organik... 16 3.4.Analisa Data ... 17 3.4.1. Kelompok Umur ... 17 3.4.2. Kepadatan ... 17

3.4.3. Pola sebaran populasi ... 18

3.4.4. Kecerahan ... 19

3.4.5. TDS (total dissolved solid) ... 19

3.4.6. TSS (total suspended solid) ... 19

3.4.7. Tekstur substrat ... 20

3.4.8. Oksigen terlarut ... 20

3.4.9. Rencana strategi pengelolaan ... 20

4. HASIL DAN PEMBAHASAN... 22

4.1.Kelompok Umur ... 22

4.2.Kepadatan ... 24

4.3.Pola Sebaran Populasi ... 27

4.4.Uji Kesamaan Habitat... 28

4.5.Parameter Fisika Kimia Perairan ... 29

4.6.Strategi Pengelolaan ... 32

5. KESIMPULAN DAN SARAN... 33

5.1.Kesimpulan ... 33

5.2.Saran ... 33

DAFTAR PUSTAKA ... 34

xi

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Kesesuaian perairan untuk kepentingan perikanan berdasarkan nilai

TSS ... 8

2. Jumlah kepadatan tiram (ind/m2) ... 25

3. Nilai Indeks Morisita (Id) dan hasil uji Chi-Square ... 27

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Skema perumusan masalah sumberdaya tiram ... 2

2. Tiram (a) tampak ventral (b) tampak dorsal ... 4

3. Segitiga Millar, Sumber: Brower dan Zarr 1977 ... 9

4. Peta lokasi penelitian Pantai Mayangan, Subang, Jawa Barat ... 11

5. Peta titik stasiun penelitian Pantai Mayangan, Subang, Jawa Barat ... 12

6. Sebaran kelompok umur tiram (a) stasiun non muara sungai (b) stasiun muara sungai ... 22

7. Grafik kepadatan tiram stasiun non muara sungai dan stasiun muara sungai ... 26

8. Tipe pola dasar penyebaran spasial dari individu dalam suatu habitat ... 28

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Data panjang (mm) tiram tiap bulan ... 38

2. Kelompok umur menggunakan FISAT II ... 44

3. Nilai K, L∞, dan t0 berdasarkan FISAT II ... 50

4. Dokumentasi penelitian ... 52

5. Pengukuran parameter fisika kimia dan biologi perairan ... 53

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perairan Pantai Mayangan terletak di Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perairan tersebut sebagian terdiri atas kawasan hutan mangrove (Diskominfo Kabupaten Subang 2010). Hutan mangrove merupakan ekosistem alamiah yang unik dan memiliki nilai ekologis serta ekonomis yang tinggi. Ekosistem hutan mangrove dengan sifatnya yang khas merupakan habitat yang baik bagi biota-biota yang terdapat di dalamnya, salah satu biota tersebut adalah tiram.

Tiram merupakan jenis bivalvia yang hidup menempel pada akar mangrove (Widiastuti 1998). Ekosistem hutan mangrove yang terdapat di perairan Pantai Mayangan terletak di kawasan sistem non muara sungai dan sistem muara sungai. Perbedaan letak tersebut akan berpengaruh terhadap kepadatan tiram yang hidup pada akar mangrove. Selain itu, faktor lingkungan seperti pasang surut air laut juga menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap sistem mangrove.

Keberadaan tiram dipengaruhi oleh kualitas air pada kawasan hutan mangrove. Aktivitas masyarakat dalam kawasan perairan akan berpengaruh pada penurunan kualitas air secara fisika, kimia, dan biologi. Hal ini dapat menimbulkan tingkat frekuensi kehadiran tiram yang berbeda-beda.

Tiram memiliki nilai ekonomis karena masyarakat sekitar perairan Pantai Mayangan memanfaatkan tiram untuk dijual maupun dikonsumsi pribadi. Pemanfaatan tiram yang berlebih dapat diduga menyebabkan degradasi populasi dan perubahan ukuran tubuh pada tiram. Namun, hingga saat ini belum ada informasi mengenai kepadatan tiram pada habitat mangrove yang dipengaruhi oleh sistem non muara sungai dan sistem muara sungai di perairan Pantai Mayangan, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait dengan hal tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Keberadaan habitat mangrove yang terdiri atas dua sistem, yaitu sistem non muara sungai dan sistem muara sungai dapat mempengaruhi frekuensi kehadiran

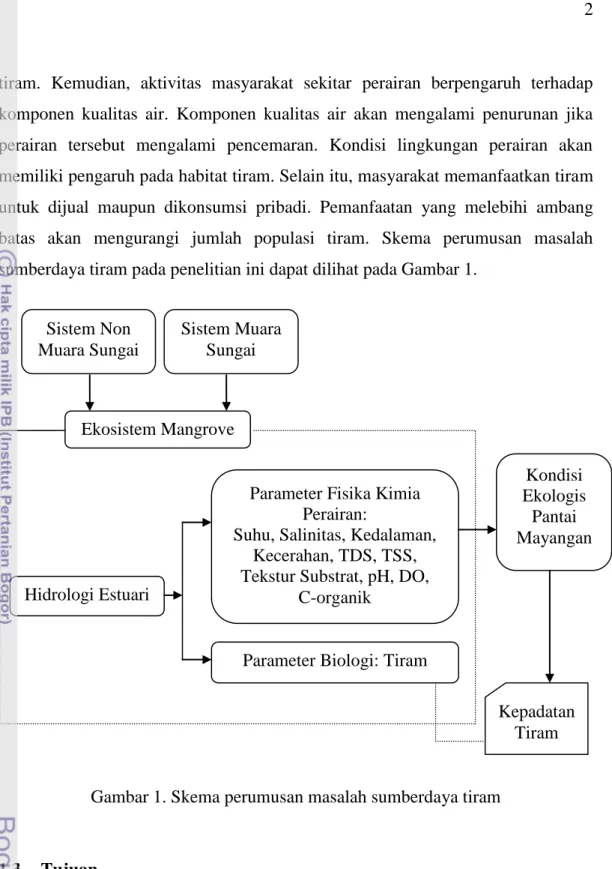

tiram. Kemudian, aktivitas masyarakat sekitar perairan berpengaruh terhadap komponen kualitas air. Komponen kualitas air akan mengalami penurunan jika perairan tersebut mengalami pencemaran. Kondisi lingkungan perairan akan memiliki pengaruh pada habitat tiram. Selain itu, masyarakat memanfaatkan tiram untuk dijual maupun dikonsumsi pribadi. Pemanfaatan yang melebihi ambang batas akan mengurangi jumlah populasi tiram. Skema perumusan masalah sumberdaya tiram pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema perumusan masalah sumberdaya tiram

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji populasi berdasarkan kepadatan tiram pada dua sistem habitat mangrove, yaitu sistem non muara sungai dan sistem muara sungai. Selain itu, juga untuk melihat kesesuaian parameter fisika kimia perairan terhadap populasi tiram. Data yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi pengelolaan sumberdaya perikanan di Pantai Mayangan, Subang, Jawa Barat.

Sistem Non Muara Sungai Sistem Muara Sungai Hidrologi Estuari Ekosistem Mangrove

Parameter Fisika Kimia Perairan:

Suhu, Salinitas, Kedalaman, Kecerahan, TDS, TSS, Tekstur Substrat, pH, DO,

C-organik

Parameter Biologi: Tiram

Kondisi Ekologis Pantai Mayangan Kepadatan Tiram

1.4. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi instansi terkait guna pengelolaan pesisir Pantai Mayangan, Jawa Barat khususnya bidang perikanan. Selain itu, sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai kepadatan tiram pada habitat mangrove di perairan Pantai Mayangan, Jawa Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aspek Biologi 2.1.1. Klasifikasi

Tiram merupakan jenis bivalva yang bernilai ekonomis. Tiram mempunyai bentuk, tekstur, ukuran yang berbeda-beda (Gambar 2). Keadaan tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan tiram (Fisheries and Aquaculture Departement 2008). Klasifikasi tiram menurut Born (1778) in www.marinespecies.org adalah sebagai berikut: Kingdom : Animalia Filum : Moluska Kelas : Bivalvia Ordo : Ostreoida Famili : Ostreidae Genus : Crassostrea

Spesies : Crassostrea cucullata

(a) (b)

Gambar 2. Tiram (a) tampak ventral (b) tampak dorsal Sumber: Dokumentasi Pribadi 2011

2.1.2. Morfologi

Tiram memiliki morfologi bentuk cangkang yang tidak beraturan, kulit tebal, dan tidak simetris (Nateewathana 1995). Spesies Crassostrea sp. hidup berkelompok dan saling menempel satu sama lain serta melekat pada akar

mangrove. Ukuran maksimum tiram sebesar 4 cm, tetapi dapat mencapai 6-8 cm. Tiram memiliki daging yang rendah kalori dan mengandung kalsium serta vitamin A (Izwandy 2006). Menurut Delmendo (1989) nilai kandungan gizi tiram yaitu energi 78 Kcal, protein 9,7 g, lemak 1,8 g, gula 5,0 g, kalsium 55 mg, besi 3,6 g, vitamin A 55 IU, vitamin B1 0,16 mg, vitamin B2 0,32 mg, dan vitamin C 4 mg.

2.1.3. Makanan

Tiram mempunyai kebiasaan makan dengan menyaring makanan (filter feeder), karena memiliki siphon yang pendek (Setyawati 1986 in Fitrianti 2003). Kebiasaan makan tersebut menyebabkan tiram dapat menyerap sebagian besar air dan kandungan-kandungan unsur didalamnya. Plankton yang terdapat di perairan akan tersaring melalui mekanisme makan tiram tersebut. Tiram dapat dijadikan bioindikator karena seluruh partikel-partikel yang terdapat di dalam perairan akan tersaring (Suharyanto et al. 1996).

2.1.4. Habitat

Spesies Crassostrea sp. banyak ditemukan pada daerah intertidal dan perairan dangkal. Daerah distribusi tiram meliputi perairan Indo-Pasifik mulai dari Laut Merah dan Afrika Timur hingga Australia dan Jepang (Duangdee dan Yoosukh 1999). Tiram menempel pada akar mangrove (Widiastuti 1998). Spesies mangrove yang umumnya bersimbiosis dengan tiram adalah Rhizopora sp. Jenis mangrove Rhizopora sp. memiliki tipe akar tunjang. Spat merupakan media bagi tiram untuk melekat pada akar mangrove. Jika tiram telah menempel pada akar mangrove, maka sulit untuk dilepaskan dari akar mangrove.

2.2. Upaya Penangkapan

Masyarakat pesisir pantai di wilayah perairan Pantai Mayangan memanfaatkan tiram untuk dijual maupun dikonsumsi pribadi. Proses pengumpulan tiram yaitu menggunakan tangan dengan bantuan kapak untuk

memangkas akar mangrove. Cangkang tiram dibuka dengan menggunakan pisau khusus.

2.3. Pengaruh Faktor Fisika Kimia Air

Kualitas air fisika dan kimia yang memiliki kaitan dengan kehidupan tiram meliputi suhu, salinitas, kedalaman, kecerahan, TDS (total dissolved solid), TSS (total suspended solid), tekstur substrat, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut, dan komposisi C-organik. Parameter tersebut merupakan faktor lingkungan yang erat kaitannya terhadap distribusi dan keberadaan tiram di habitatnya (Widiastuti 1998).

2.3.1. Suhu

Suhu merupakan faktor yang banyak mendapat perhatian dalam pengkajian kelautan. Data suhu dimanfaatkan untuk mempelajari gejala-gejala fisik di dalam laut serta kaitannya dengan kehidupan hewan atau tumbuhan (Nontji 1993). Suhu merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan dan distribusi benthos seperti bivalvia (Odum 1998). Suhu yang baik untuk kelangsungan hidup tiram berkisar 25-30oC. Suhu air pada kisaran 27-31oC juga dianggap cukup layak untuk kehidupan tiram (Winanto 2004).

2.3.2. Salinitas

Salinitas disebut sebagai kadar garam yang artinya adalah jumlah berat semua garam (dalam gram) yang terlarut dalam satu liter air, biasanya dinyatakan dalam satuan 0/00 (per mil, gram per liter) (Nontji 1993). Salinitas menunjukkan jumlah ion-ion terlarut. Perubahan salinitas berpengaruh pada proses difusi dan osmotik. Pola gradien salinitas bergantung pada musim, topografis, pasang surut dan jumlah air tawar yang masuk (Nybakken 1992). Menurut Romimohtarto (1985) variasi salinitas di Indonesia berkisar antara 15-32 0/00.

2.3.3. Kedalaman

Menurut Hakanson (1981) in Buchari (1998), kedalaman maksimum adalah kedalaman yang memiliki nilai terbesar pada titik terdalam dari suatu danau, dan dinyatakan dalam satuan meter. Selain kedalaman maksimum, terdapat kedalaman rata-rata yang lebih informatif yang dapat digunakan untuk menggambarkan produktivitas perairan. Perairan dengan kedalaman rata-rata rendah, cenderung lebih produktif daripada perairan yang lebih dalam. Perairan yang dangkal memiliki rasio antara daerah photik dan aphotik yang lebih besar, hal ini diduga karena cahaya matahari dapat mencapai hingga ke dasar, sehingga fotosintesis dapat terjadi dan kandungan oksigen besar.

Kedalaman yang berbeda memiliki pengaruh terhadap frekuensi kehadiran tiram. Tiram dapat hidup pada kedalaman 80 cm hingga 200 cm. Pada kedalaman tersebut, tiram hidup secara berkoloni.

2.3.4. Kecerahan

Partikel-partikel terlarut dalam lumpur menentukan kejernihan suatu perairan. Semakin banyak partikel atau bahan organik terlarut, maka kekeruhan akan meningkat. Kekeruhan atau konsentrasi bahan tersuspensi dalam perairan akan menurunkan efisiensi makan dari organisme pemakan suspensi (Levinton 1982). Menurut Romimohtarto (1985) kekeruhan tidak hanya membahayakan biota perairan, tetapi juga menyebabkan air tidak produktif karena menghalangi masuknya sinar matahari untuk fotosintesis.

Kecerahan memiliki kaitan dengan kekeruhan dan TSS (total suspended solid). Nilai pembacaan secchi disk untuk kecerahan akan tinggi jika kekeruhan atau kandungan TSS-nya rendah, sebaliknya akan rendah jika perairan keruh atau kandungan TSS-nya tinggi (Widigdo 2001 in Fitrianti 2003).

2.3.5. TDS (total dissolved solid)

Padatan terlarut total adalah bahan-bahan terlarut dan koloid yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter pori 0,45µm. TDS biasanya disebabkan oleh bahan anorganik

yang berupa ion-ion yang ditemukan di perairan. Nilai TDS perairan dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, dan pengaruh antropogenik yang berupa limbah domestik dan industri (Effendi 2007). Nilai TDS yang diperairan alami biasanya adalah 0-1000 mg/l, sedangkan berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 adalah kurang dari 1000 mg/l untuk golongan C (perikanan).

2.3.6. TSS (total suspended solid)

TSS atau padatan tersuspensi total adalah bahan-bahan organik yang tersuspensi dan tidak terlarut dalam molekul air. Bahan yang berupa partikel-partikel tersuspensi atau koloid akan terfiltrasi melalui kertas saring (Michael 1994). Faktor yang dapat mempengaruhi nilai TSS diantaranya bahan organik yang terdapat pada perairan. Proses pengukuran nilai TSS suatu perairan dapat digabungkan dengan proses pengukuran nilai TDS. Metode yang digunakan pada parameter TDS dan TSS adalah gravimetrik yang terdiri dari penyaringan, penguapan, dan penimbangan. Nybakken (1992) in Efriyeldi (1999) menyatakan bahwa pembentukan endapan mendapat pengaruh dari laut, karena air laut juga mengandung cukup banyak materi tersuspensi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 menetapkan baku mutu kadar TSS sebesar 80 mg/l untuk kehidupan biota laut. Nilai kesesuaian perairan untuk kepentingan perikanan berdasarkan nilai TSS dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian perairan untuk kepentingan perikanan berdasarkan nilai TSS

Nilai TSS (mg/l) Pengaruh terhadap kepentingan perikanan <25 Tidak berpengaruh

25-80 Sedikit berpengaruh

81-400 Kurang baik bagi kepentingan perikanan >400 Tidak baik bagi kepentingan perikanan

Sumber: Alabaster dan Lloyd 1982 in Effendi 2007

2.3.7. Tekstur substrat

Substrat dasar atau tekstur tanah merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan organisme (Odum 1994). Substrat merupakan tempat hidup dan

tempat mencari makan bagi hewan epifauna maupun infauna (Fitrianti 2003). Daerah estuari didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari sedimen baik dari masukan dari air tawar maupun air laut serta dari pembusukan serasah yang jatuh ke dasar perairan. Substrat dasar perairan akan mempengaruhi kepadatan, komposisi, dan distribusi tiram di suatu perairan. Pada umumnya substrat pada dasar perairan merupakan kombinasi dari pasir, lumpur, dan tanah liat. Hasil kombinasi tersebut akan menentukan tekstur substrat dengan cara menggunakan segitiga Millar (Gambar 3).

Gambar 3. Segitiga Millar Sumber: Brower dan Zarr 1977

2.3.8. Derajat keasaman (pH)

Derajat keasaman atau pH menunjukkan jumlah atau aktifitas ion hidrogen di dalam perairan (Welch 1980 in Fitrianti 2003). Nilai pH berkisar dari 0 (sangat asam) sampai dengan 14 (sangat basa/alkalin). Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, nilai diatas 7 menunjukkan lingkungan yang basa (alkalin), dan pH sama dengan 7 disebut netral. Menurut Sastrawijaya (1991) adanya penambahan kadar organik ke dalam perairan akan menurunkan nilai air pH yang disebabkan penguraian bahan organik tersebut menghasilkan CO2.

Menurut Romimohtarto (1985) pH air laut permukaan Indonesia pada umumnya bervariasi dari lokasi ke lokasi antara 6,0-8,5. Perubahan pH dapat mempunyai akibat buruk terhadap kehidupan biota laut. Menurut Winanto (2004), derajat keasaman air yang layak untuk kehidupan tiram berkisar 7,8-8,6.

2.3.9. Oksigen terlarut

Oksigen terlarut (DO) adalah salah satu faktor penting dalam setiap sistem perairan. DO (dissolved oxygen) merupakan kebutuhan dasar bagi organisme akuatik termasuk bentos, karena digunakan untuk respirasi (Michael 1994). Menurut Sastrawijaya (1991) kehidupan di air dapat bertahan jika ada oksigen terlarut minimum sebanyak 4 mg/l, selebihnya tergantung kepada ketahanan organisme, derajat keaktifan, kehadiran pencemar, temperatur air dan sebagainya. Menurut Levinton (1982) jumlah oksigen terlarut meningkat sejalan dengan menurunnya suhu dan menurun dengan naiknya salinitas.

2.3.10. Komposisi C-organik

Kandungan bahan organik terlarut maupun dalam sedimen mempengaruhi pertumbuhan, kehadiran, dan kepadatan organisme (Levinton 1982). Nilai C-organik suatu perairan diperoleh dari substrat yang terkandung dalam perairan. Komposisi C-organik merupakan kandungan bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan bahan kimia, fisika maupun biologi tanah. Estuari merupakan daerah yang memiliki sejumlah besar bahan organik (Nybakken 1992).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

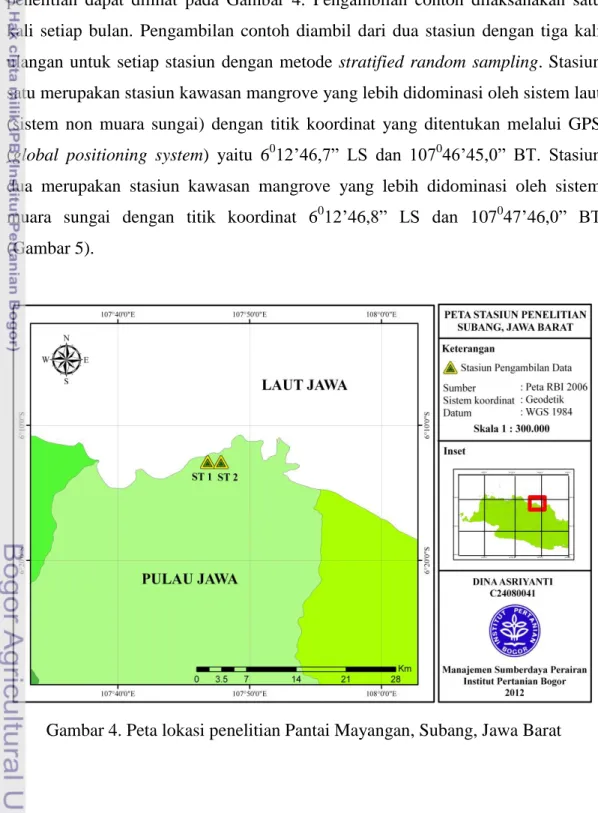

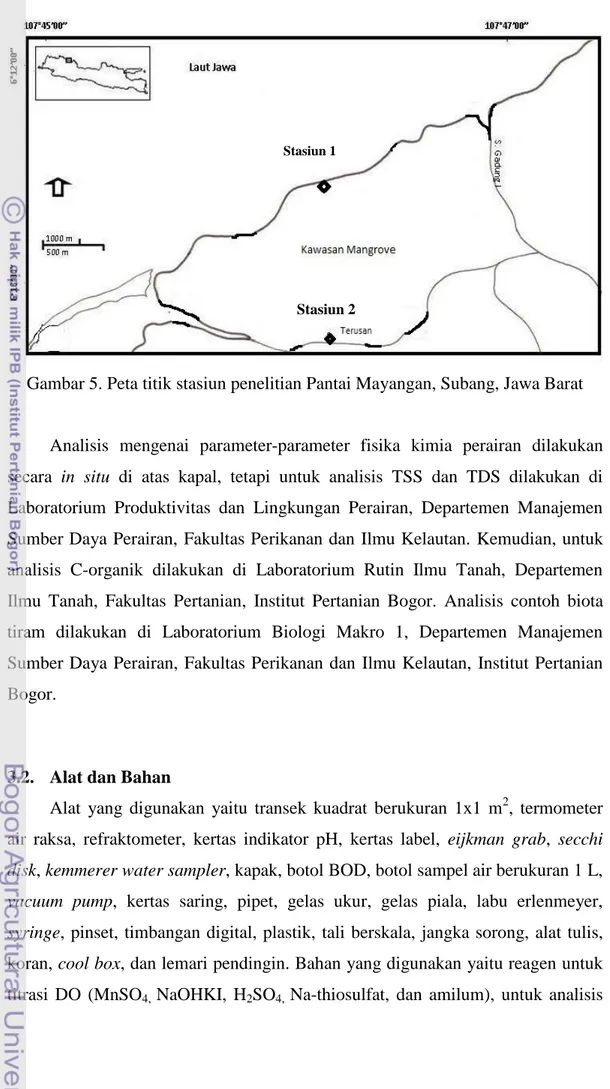

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei - Oktober 2011 selama enam bulan di wilayah perairan Pantai Mayangan, Subang, Jawa Barat. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. Pengambilan contoh dilaksanakan satu kali setiap bulan. Pengambilan contoh diambil dari dua stasiun dengan tiga kali ulangan untuk setiap stasiun dengan metode stratified random sampling. Stasiun satu merupakan stasiun kawasan mangrove yang lebih didominasi oleh sistem laut (sistem non muara sungai) dengan titik koordinat yang ditentukan melalui GPS (global positioning system) yaitu 6012’46,7” LS dan 107046’45,0” BT. Stasiun dua merupakan stasiun kawasan mangrove yang lebih didominasi oleh sistem muara sungai dengan titik koordinat 6012’46,8” LS dan 107047’46,0” BT (Gambar 5).

Gambar 5. Peta titik stasiun penelitian Pantai Mayangan, Subang, Jawa Barat

Analisis mengenai parameter-parameter fisika kimia perairan dilakukan secara in situ di atas kapal, tetapi untuk analisis TSS dan TDS dilakukan di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian, untuk analisis C-organik dilakukan di Laboratorium Rutin Ilmu Tanah, Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Analisis contoh biota tiram dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu transek kuadrat berukuran 1x1 m2, termometer air raksa, refraktometer, kertas indikator pH, kertas label, eijkman grab, secchi disk, kemmerer water sampler, kapak, botol BOD, botol sampel air berukuran 1 L, vacuum pump, kertas saring, pipet, gelas ukur, gelas piala, labu erlenmeyer, syringe, pinset, timbangan digital, plastik, tali berskala, jangka sorong, alat tulis, koran, cool box, dan lemari pendingin. Bahan yang digunakan yaitu reagen untuk titrasi DO (MnSO4, NaOHKI, H2SO4, Na-thiosulfat, dan amilum), untuk analisis

Stasiun 1

C-organik (kalium dikromat 1 N, H2SO4 pekat, asam phosphat pekat (85%), difenilamin, ferosulfat, K2Cr2O7 1 N, FeSO4), air contoh, akuades, serta es batu.

3.3. Metode Kerja 3.3.1. Tiram

Pengambilan contoh tiram dilakukan di dua stasiun dengan tiga titik substasiun pada masing-masing stasiun. Jarak antara titik-titik substasiun yaitu 1 meter. Kemudian transek kuadrat diletakkan pada luasan akar mangrove. Tiram diambil menggunakan tangan dengan bantuan kapak untuk memangkas akar mangrove. Penanganan tiram yang dilakukan yaitu tiram yang telah didapat, dimasukkan dalam wadah dan diberi label. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cool box yang telah di beri es batu dan dilapisi koran. Penanganan lanjutan tiram disimpan dalam lemari pendingin setelah sampai laboratorium.

3.3.2. Suhu

Data suhu diperoleh dengan menggunakan alat bantu termometer. Termometer yang bagian atasnya telah diikat dengan tali dimasukkan ke dalam kolom perairan, diamkan selama ± 3 menit, kemudian termometer ditarik ke bagian permukaan, namun bagian bawah termometer masih berada dalam kolom perairan guna mengurangi galat data. Selanjutnya, dilihat cairan raksa yang menunjukkan angka data suhu.

3.3.3. Salinitas

Data salinitas diperoleh dengan menggunakan alat refraktometer. Sebelum digunakan, refraktometer dapat dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara ditetesi air akuades, sehingga nilai awal salinitas di angka nol, setelah itu refraktometer siap untuk digunakan. Ambil air dan teteskan sebanyak 1-2 tetes pada refraktometer, kemudian refraktometer diarahkan ke sumber cahaya matahari, lalu dilihat tepat pada kisaran nilai salinitas.

3.3.4. Kedalaman

Kedalaman perairan diukur dengan menggunakan tali dilengkapi pemberat yang memiliki skala. Tali diturunkan ke dalam perairan hingga menyentuh dasar perairan. Kemudian, angkat tali dan baca kedalaman perairan yang diperoleh sesuai dengan skala yang dibuat dan dicatat hasilnya.

3.3.5. Kecerahan

Parameter kecerahan diukur dengan secchi disk. Keping secchi disk terdiri atas dua bagian warna, yaitu warna hitam dan putih. Secchi disk yang telah dikaitkan dengan tali yang berskala pada bagian atasnya diturunkan ke dalam perairan, hingga bagian warna putih tidak terlihat secara visual (D1). Setelah itu, secchi disk diangkat perlahan ke permukaan perairan hingga bagian warna putih kembali terlihat secara visual (D2) dan dicatat hasilnya, kemudian dilakukan perhitungan.

3.3.6. TDS (total dissolved solid)

Nilai TDS perairan ditentukan dengan pertama-tama yang dilakukan adalah filter disiapkan dan direndam dalam akuades selama 24 jam lalu biarkan kering. Mangkuk porselen bersih dipanaskan pada tanur 550 0C atau oven pada suhu 103-105 0C selama 30 menit, kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang (D mg). Peralatan penyaringan dengan vacuum pump dipasang. Air contoh dipipet sebanyak 100 ml, lalu diaduk, kemudian disaring dengan peralatan filtrasi yang telah disiapkan, setelah itu air yang telah tersaring dituang ke dalam mangkuk porselen. Air dalam mangkuk tersebut diuapkan, mula-mula di atas kompor listrik atau “hot plate” sampai agak kering, kemudian dimasukkan ke dalam oven 105 0

C selama 1 jam. Mangkuk dan residu selanjutnya didinginkan dalam desikator untuk kemudian ditimbang.

3.3.7. TSS (total suspended solid)

Air contoh dimasukkan ke dalam botol contoh dengan ukuran 1 L. Setelah itu, air contoh dimasukkan ke dalam cool box yang berisi es batu. Kemudian, air contoh dibawa ke Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Air akuades sebanyak 25 ml disaring menggunakan gelas ukur ke dalam kertas saring yang telah dipasang pada alat vacuum pump. Setelah itu, kertas saring yang telah mengalami penyaringan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 1000C selama 30 menit. Kemudian, kertas saring dikeluarkan dan diletakkan ke dalam desikator, diamkan selama 15 menit. Selanjutnya, kertas saring dikeluarkan dari wadah, lalu ditimbang beratnya menggunakan timbangan digital. Lalu, kertas saring tersebutkembali dipasang pada alat vacuum pump, selanjutnya dilakukan penyaringan kembali dengan menggunakan air contoh sebanyak 100 ml, setelah itu bilas dengan akuades sebanyak 100 ml dan kertas saring dimasukkan ke dalam oven, didiamkan, terakhir ditimbang.

3.3.8. Tekstur substrat

Substrat setiap stasiun diambil meggunakan eijkman grab. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, dibawa ke Laboratorium Rutin Tanah, Departemen Manajemen Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor untuk dilakukan analisis tekstur substrat.

3.3.9. Derajat keasaman (pH)

Kertas indikator pH merupakan alat yang digunakan untuk mengambil data pH. Kertas indikator pH dicelupkan ke dalam perairan, diamkan ± 3 menit, lalu angkat kertas indikator pH dari dalam perairan. Kemudian, dicocokkan dengan pH indikator untuk mengetahui kisaran nilai pH yang diperoleh dari hasil pengukuran.

3.3.10. Oksigen terlarut

Pengambilan contoh air yang digunakan untuk analisis data oksigen terlarut diambil secara in situ menggunakan kammerer water sampler. Air contoh diambil pada kedalaman 50 cm dari permukaan kolom perairan. Kemudian, air contoh dimasukkan ke dalam botol BOD dengan ukuran 125 ml dan diusahakan jangan sampai terjadi bubbling, selanjutnya diteteskan MnSO4 sebanyak 20 tetes menggunakan syringe dan NaOHKI sebanyak 20 tetes, biarkan beberapa menit hingga mengendap. Setelah itu, ditetesi H2SO4 pekat sebanyak 20 tetes, kemudian dikocok secara bolak-balik. Air contoh diambil sebanyak 25 ml ke labu erlenmeyer untuk dititrasi dengan Na-thiosulfat hingga air contoh berubah warna menjadi kuning muda, selanjutnya ditetesi amilum sebanyak 3 tetes, kemudian dititrasi kembali menggunakan Na-thiosulfat hingga air contoh menjadi warna bening.

3.3.11. Komposisi C-organik

Substrat dasar contoh diambil menggunakan eijkman grab pada masing-masing stasiun yang telah ditentukan. Substrat contoh dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dilakukan analisis komposisi C-organik di Laboratorium Rutin Tanah, Departemen Manajemen Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Prosedur pertama analisis C-organik yaitu ditimbang sebanyak 1 gram contoh tanah halus <0,5 mm kering udara, kemudian dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer 500 ml dan disediakan juga untuk persediaan blanko. Lalu, ditambah 10 ml larutan kalium dikromat 1 N, kemudian secara perlahan-lahan ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat. Labu erlenmeyer digoyang-goyangkan dengan tangan selama 1 menit, kemudian didiamkan di atas asbes selama 30 menit. Masing-masing labu erlenmeyer berukuran 200 ml air destilasi ditambahkan 5 ml asam phospat pekat (85%) dan larutan difenilamin. Blanko dan contoh dititrasi dengan larutan ferosulfat 1 N hingga warna hijau, ditambah dengan 0,5 ml larutan K2Cr2O7 1 N dan dititrasi kembali dengan larutan FeSO4 1 N sampai dengan warna hijau timbul kembali. Berat contoh dikoreksi dengan penetapan kadar air.

3.4. Analisa Data 3.4.1. Kelompok umur

Tiram diukur panjangnya. Pengukuran panjang tiram menggunakan jangka sorong. Metode yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan tiram adalah NORMSEP (normal separation). Metode NORMSEP merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan distribusi panjang, sehingga akan diketahui jumlah kohort pada tiap bulan. Adapun prosedur yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan suatu kemiringan yang tidak terkontaminasi dari suatu distribusi normal.

2. Menentukan distribusi normal kohort 1 dengan menggunakan transformasi ke dalam suatu garis lurus.

3. Menentukan jumlah tiram atau kelompok panjang yang menjadi bagian dari kohort 1 dan kurangkan dari distribusi total.

4. Ulangi proses ini untuk distribusi normal berikutnya dari kiri ke kanan hingga tidak lagi ditemukan distribusi normal yang bersih.

3.4.2. Kepadatan

Kepadatan adalah jumlah individu dalam per satuan luas atau volume (Brower dan Zarr 1977). Kepadatan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Nilai D merupakan kepadatan populasi (ind/m2). Peubah x adalah jumlah individu pada area yang diukur (ind) dan peubah m merupakan luas kuadrat pengambilan contoh (m2).

Kepadatan populasi tiram dapat dihubungkan dengan kerapatan hutan mangrove, sehingga akan diperoleh korelasi antara kepadatan populasi tiram dengan kerapatan mangrove yang terdapat di perairan Pantai Mayangan, Subang, Jawa Barat.

3.4.3. Pola sebaran populasi

Pola sebaran populasi tiram dapat dihitung menggunakan Indeks Sebaran Morisita (Brower dan Zarr 1977) dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Id merupakan Indeks Sebaran Morisita yang menentukan pola sebaran populasi tiram. Peubah n adalah jumlah stasiun pengambilan contoh. Peubah X merupakan jumlah individu di setiap stasiun pengambilan contoh dan peubah N adalah jumlah total individu pada seluruh stasiun. Adapun kriteria hasil perhitungan Indeks Sebaran Morisita adalah sebagai berikut:

Id = n : Pola sebaran mengelompok Id = 1 : Pola sebaran acak

Id = 0 : Pola sebaran seragam

Setelah melakukan perhitungan Indeks Morisita, untuk memenuhi sifat statistik tentang distribusi sampling, dilanjutkan dengan menggunakan uji Chi-Square. Uji Chi-Square digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Persamaan uji Chi-Square adalah sebagai berikut:

Nilai X2 merupakan hasil perhitungan Chi-Square. Peubah n adalah jumlah stasiun pengambilan contoh. Nilai ∑Xi2

adalah jumlah kuadrat tiram yang ditemukan pada setiap stasiun dan peubah N merupakan jumlah total individu pada seluruh stasiun.

Hipotesis:

H0 = Tidak berbeda nyata yang berarti pola sebaran jenisnya bersifat seragam H1 = Berbeda nyata yang berarti pola sebaran jenisnya tidak bersifat seragam

Hasil nilai Chi-Square dari perhitungan di atas dibandingkan dengan nilai Chi-Square tabel statistik dengan selang kepercayaan 95% (α = 0.05). Apabila nilai X2 hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai X2 tabel maka tidak berbeda nyata.

3.4.4. Kecerahan

Nilai kecerahan suatu perairan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Nilai D1 (cm) merupakan kedalaman pada saat warna putih pada secchi disk tidak terlihat. Nilai D2 (cm) adalah kedalaman pada saat warna putih pada secchi disk terlihat kembali saat diangkat ke permukaan.

3.4.5. TDS (total dissolved solid)

Nilai TDS dalam suatu perairan dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

TDS (mg/l) = 106 100 ) ( ml gram c d

Peubah d merupakan berat (mg) mangkuk dan residu. Peubah c adalah berat (mg) mangkuk.

3.4.6. TSS (total suspended solid)

Nilai TSS dalam suatu perairan dapat diperoleh dengan rumus seperti berikut:

TSS (mg/l) = 106 100 ) ( ml gram b a

Peubah a merupakan berat (mg) kertas saring dan residu. Peubah b adalah berat (mg) kertas saring.

3.4.7. Tekstur substrat

Tekstur substrat berdasarkan analisis akan memperoleh nilai liat, pasir, debu dengan satuan persen (%). Masing-masing nilai tersebut selanjutnya dicocokkan menggunakan gambar segitiga Millar, sehingga akan diperoleh tekstur substrat pada masing-masing stasiun.

3.4.8. Oksigen terlarut

Nilai DO dalam suatu perairan dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut:

3.4.9. Rencana strategi pengelolaan

Berdasarkan semua analisis data yang dilakukan, maka dapat ditentukan strategi pengelolaan tiram yang baik guna mewujudkan populasi tiram yang lestari dan berkelanjutan. Strategi pengelolaan disesuaikan dengan kondisi perairan yang terdapat di Pantai Mayangan, Subang, Jawa Barat. Selain itu, strategi pengelolaan tiram akan dikaitkan dengan kondisi mangrove termasuk kerapatan mangrove di wilayah perairan tersebut.

Kepadatan tiram yang lebih tinggi di salah satu stasiun dapat dijadikan tempat alternatif untuk pemanfaatan. Hal tersebut dapat dilakukan karena kepadatan tiram yang lebih rendah di stasiun lain jika dilakukan pemanfaatan

dapat menyebabkan degradasi populasi tiram. Selain itu, kondisi mangrove di stasiun yang memiliki kepadatan tiram yang lebih rendah akan terjaga kualitas dan kuantitasnya daripada ekosistem hutan mangrove di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan pada stasiun yang kepadatan tiramnya lebih rendah, pemanfaatan tiram oleh masyarakat sekitar dibatasi ataupun dikurangi guna menjaga keseimbangan populasi tiram pada masing-masing stasiun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kelompok Umur

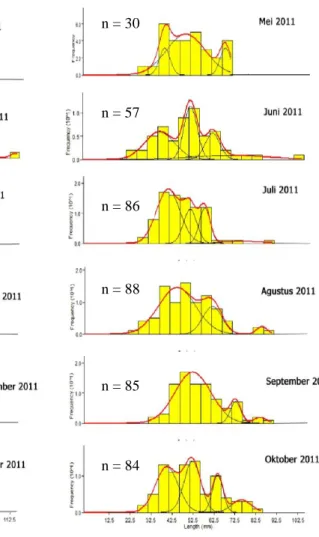

Pertumbuhan populasi tiram dapat dilihat berdasarkan sebaran kelompok umur. Analisis sebaran kelompok umur dilakukan dengan menggunakan FISAT II metode NORMSEP. Hasil analisis sebaran kelompok umur dibedakan berdasarkan masing-masing stasiun dari bulan Mei - Oktober 2011. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6.

(a) (b)

Gambar 6. Sebaran kelompok umur tiram (a) stasiun non muara sungai (b) stasiun muara sungai

n = 54 n = 30 n = 44 n = 54 n = 44 n = 54 n = 49 n = 70 n = 57 n = 86 n = 88 n = 85 n = 84 n = 92 n = 30 n = 76 n = 54

Sebaran kelompok umur di stasiun non muara sungai pada bulan Mei memiliki satu kelompok umur yaitu pada panjang rata-rata 50,89 mm. Selanjutnya, pada bulan Juni terdapat enam kelompok umur dengan panjang rata-rata 36,54 mm, 50,44 mm, 60,78 mm, 71,60 mm, 100,81 mm, dan 115,80 mm. Pada bulan Juli memiliki tiga kelompok umur dengan panjang rata-rata 39,78 mm, 51,88 mm, dan 73,30 mm. Pada bulan Agustus terdapat empat kelompok umur pada panjang rata-rata 32,45 mm, 40,44 mm, 52,04 mm, dan 72,58 mm. Pada bulan September memiliki empat kelompok umur dengan panjang rata-rata 36,89 mm, 46,46 mm, 55,37 mm, dan 66,82 mm. Pada bulan Oktober memiliki tiga kelompok umur dengan panjang rata-rata 47,31 mm, 66,64 mm, dan 83,30 mm.

Sebaran kelompok umur di stasiun muara sungai pada bulan Mei terdapat tiga kelompok umur dengan panjang rata-rata 38,66 mm, 48,62 mm, dan 67,32 mm. Pada bulan Juni memiliki lima kelompok umur yaitu pada panjang rata-rata 36,71 mm, 52,20 mm, 63,02 mm, 70,67 mm, dan 103,30 mm. Pada bulan Juli terdapat empat kelompok umur dengan panjang rata-rata 40,30 mm, 50,72 mm, 57,66 mm, dan 76,13 mm. Pada bulan Agustus memiliki empat kelompok umur pada panjang rata-rata 39,62 mm, 48,84 mm, 59,38 mm, dan 84,97 mm. Pada bulan September terdapat tiga kelompok umur dengan panjang rata-rata 52,11 mm, 72,54 mm, dan 84,36 mm. Pada bulan Oktober memiliki empat kelompok umur pada panjang rata-rata 39,78 mm, 52,05 mm, 64,11 mm, dan 75,49 mm.

Pertumbuhan populasi tiram pada masing-masing stasiun memiliki perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai panjang asimptotik, koefisien pertumbuhan, dan umur teoritis. Panjang asimptotik (L∞) adalah panjang maksimum tubuh tiram yang tidak dapat di capai. Koefisien pertumbuhan (K) merupakan kemampuan tiram saat tumbuh yang dihitung secara kuantitatif. Umur teoritis yaitu umur tiram pada saat panjang nol. Nilai panjang asimptotik di stasiun non muara sungai adalah 121,59 mm, sedangkan di stasiun muara sungai adalah 108,46 mm. Nilai koefisien pertumbuhan di stasiun non muara sungai adalah 1,2, sedangkan di stasiun muara sungai adalah 1,0. Umur teoritis di stasiun non muara sungai adalah -0,0895, sedangkan di stasiun muara sungai adalah -1,4720. Perbedaan tersebut dapat diduga karena kondisi fisika kimia perairan di stasiun

non muara sungai dan stasiun muara sungai memiliki perbedaan. Pertumbuhan tiram dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi lingkungan perairan.

Nilai panjang asimptotik stasiun non muara sungai lebih besar dibandingkan dengan stasiun muara sungai, sehingga dapat diduga bahwa tiram yang terdapat pada stasiun muara sungai lebih cepat mati dibandingkan dengan stasiun non muara sungai. Nilai koefisien pertumbuhan stasiun non muara sungai lebih besar dibandingkan dengan stasiun muara sungai, sehingga tiram di stasiun non muara sungai lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan stasiun muara sungai. Hal ini dapat diduga karena kondisi lingkungan perairan di stasiun non muara sungai lebih baik bagi kehidupan tiram dibanding dengan kondisi lingkungan perairan di stasiun muara sungai.

Jumlah kohort (kelompok umur) yang dihasilkan di stasiun non muara sungai berkisar mulai dari satu hingga enam kohort, sedangkan di stasiun muara sungai berkisar mulai dari tiga hingga lima kohort. Jumlah kohort terendah di stasiun non muara sungai yaitu pada bulan Mei, sedangkan yang tertinggi terjadi pada bulan Juni. Jumlah kohort terendah di stasiun muara sungai yaitu pada bulan Mei dan September, sedangkan yang tertinggi pada bulan Juni. Jumlah kohort tertinggi pada stasiun non muara sungai dan muara sungai masing-masing sama, yaitu di bulan Agustus. Faktor fisika perairan yang menjadi pembatas bagi pertumbuhan dan distribusi benthos seperti bivalvia yaitu suhu (Odum 1998 in Sitorus 2008), sedangkan suhu dimasing-masing stasiun mendukung kehidupan biota perairan termasuk tiram. Selain itu, kandungan bahan organik terlarut maupun dalam sedimen dapat mempengaruhi pertumbuhan, kehadiran, dan kepadatan tiram (Levinton 1982).

4.2. Kepadatan

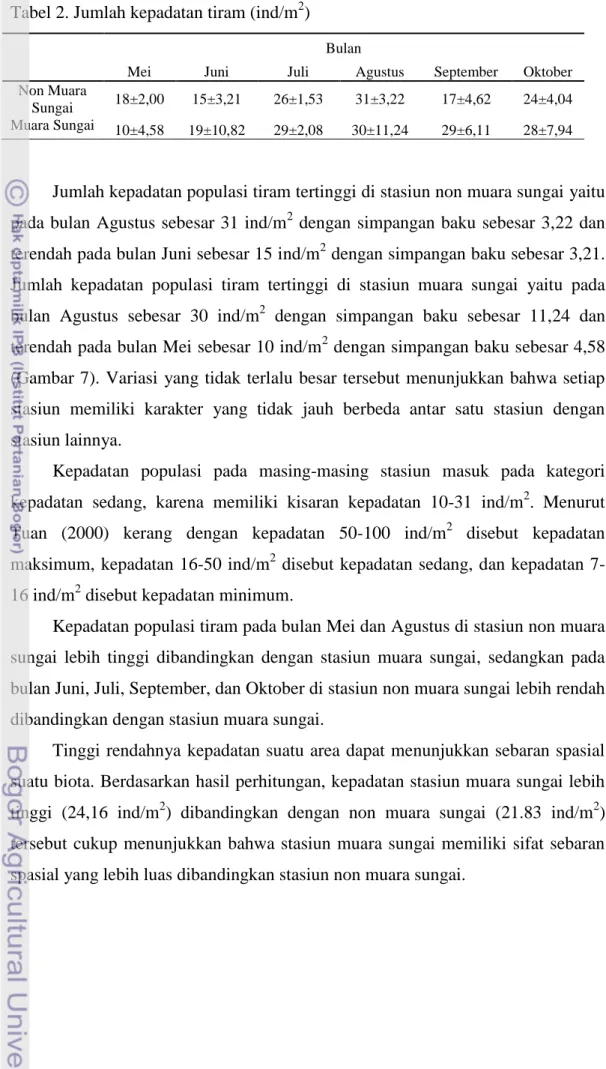

Kepadatan populasi tiram pada masing-masing stasiun dan setiap bulan mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi secara fluktuatif pada skala temporal. Hasil kepadatan populasi tiram pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah kepadatan tiram (ind/m2)

Bulan

Mei Juni Juli Agustus September Oktober Non Muara

Sungai 18±2,00 15±3,21 26±1,53 31±3,22 17±4,62 24±4,04 Muara Sungai 10±4,58 19±10,82 29±2,08 30±11,24 29±6,11 28±7,94

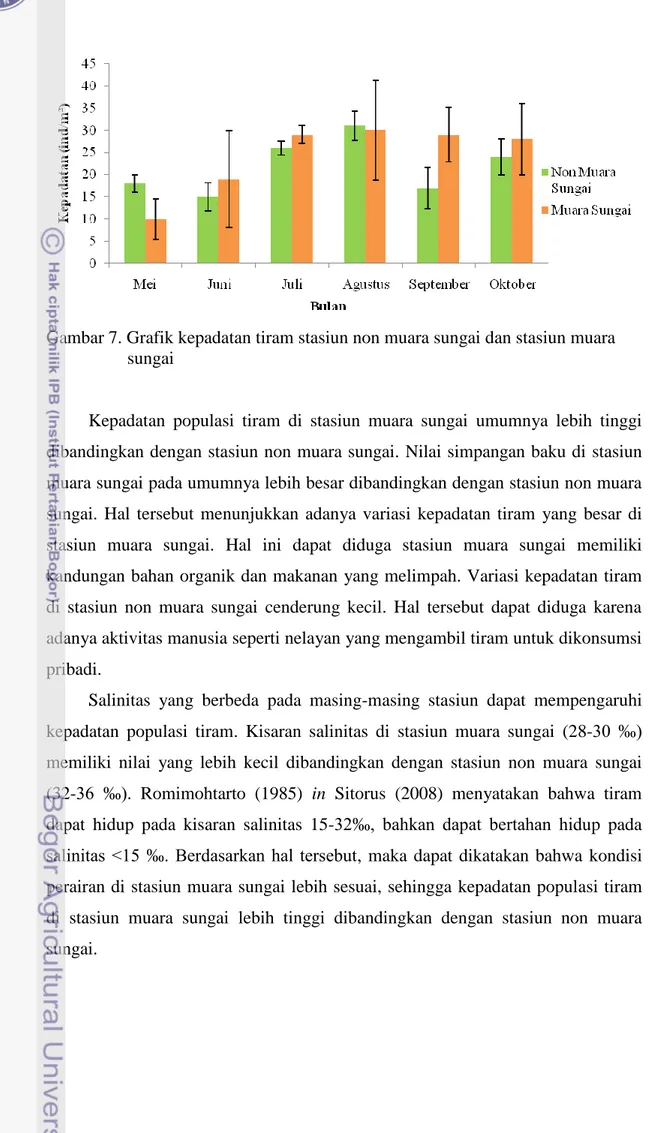

Jumlah kepadatan populasi tiram tertinggi di stasiun non muara sungai yaitu pada bulan Agustus sebesar 31 ind/m2 dengan simpangan baku sebesar 3,22 dan terendah pada bulan Juni sebesar 15 ind/m2 dengan simpangan baku sebesar 3,21. Jumlah kepadatan populasi tiram tertinggi di stasiun muara sungai yaitu pada bulan Agustus sebesar 30 ind/m2 dengan simpangan baku sebesar 11,24 dan terendah pada bulan Mei sebesar 10 ind/m2 dengan simpangan baku sebesar 4,58 (Gambar 7). Variasi yang tidak terlalu besar tersebut menunjukkan bahwa setiap stasiun memiliki karakter yang tidak jauh berbeda antar satu stasiun dengan stasiun lainnya.

Kepadatan populasi pada masing-masing stasiun masuk pada kategori kepadatan sedang, karena memiliki kisaran kepadatan 10-31 ind/m2. Menurut Tuan (2000) kerang dengan kepadatan 50-100 ind/m2 disebut kepadatan maksimum, kepadatan 16-50 ind/m2 disebut kepadatan sedang, dan kepadatan 7-16 ind/m2 disebut kepadatan minimum.

Kepadatan populasi tiram pada bulan Mei dan Agustus di stasiun non muara sungai lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun muara sungai, sedangkan pada bulan Juni, Juli, September, dan Oktober di stasiun non muara sungai lebih rendah dibandingkan dengan stasiun muara sungai.

Tinggi rendahnya kepadatan suatu area dapat menunjukkan sebaran spasial suatu biota. Berdasarkan hasil perhitungan, kepadatan stasiun muara sungai lebih tinggi (24,16 ind/m2) dibandingkan dengan non muara sungai (21.83 ind/m2) tersebut cukup menunjukkan bahwa stasiun muara sungai memiliki sifat sebaran spasial yang lebih luas dibandingkan stasiun non muara sungai.

Gambar 7. Grafik kepadatan tiram stasiun non muara sungai dan stasiun muara sungai

Kepadatan populasi tiram di stasiun muara sungai umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun non muara sungai. Nilai simpangan baku di stasiun muara sungai pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan stasiun non muara sungai. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi kepadatan tiram yang besar di stasiun muara sungai. Hal ini dapat diduga stasiun muara sungai memiliki kandungan bahan organik dan makanan yang melimpah. Variasi kepadatan tiram di stasiun non muara sungai cenderung kecil. Hal tersebut dapat diduga karena adanya aktivitas manusia seperti nelayan yang mengambil tiram untuk dikonsumsi pribadi.

Salinitas yang berbeda pada masing-masing stasiun dapat mempengaruhi kepadatan populasi tiram. Kisaran salinitas di stasiun muara sungai (28-30 ‰) memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan stasiun non muara sungai (32-36 ‰). Romimohtarto (1985) in Sitorus (2008) menyatakan bahwa tiram dapat hidup pada kisaran salinitas 15-32‰, bahkan dapat bertahan hidup pada salinitas <15 ‰. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kondisi perairan di stasiun muara sungai lebih sesuai, sehingga kepadatan populasi tiram di stasiun muara sungai lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun non muara sungai.

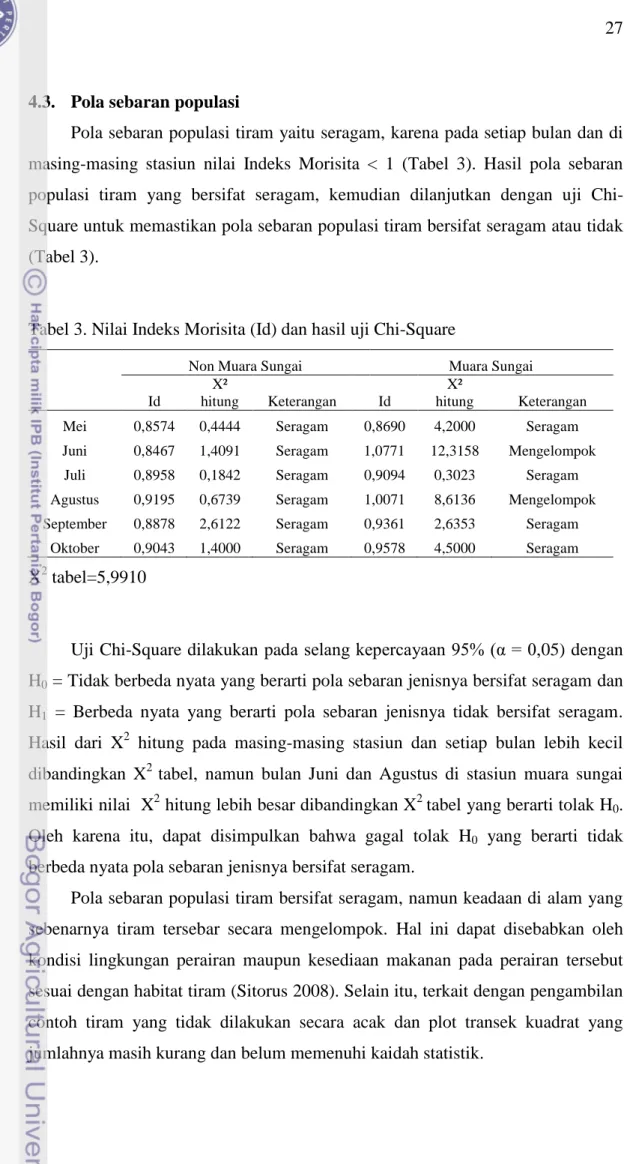

4.3. Pola sebaran populasi

Pola sebaran populasi tiram yaitu seragam, karena pada setiap bulan dan di masing-masing stasiun nilai Indeks Morisita < 1 (Tabel 3). Hasil pola sebaran populasi tiram yang bersifat seragam, kemudian dilanjutkan dengan uji Chi-Square untuk memastikan pola sebaran populasi tiram bersifat seragam atau tidak (Tabel 3).

Tabel 3. Nilai Indeks Morisita (Id) dan hasil uji Chi-Square

Non Muara Sungai Muara Sungai

Id

X²

hitung Keterangan Id

X²

hitung Keterangan Mei 0,8574 0,4444 Seragam 0,8690 4,2000 Seragam Juni 0,8467 1,4091 Seragam 1,0771 12,3158 Mengelompok

Juli 0,8958 0,1842 Seragam 0,9094 0,3023 Seragam Agustus 0,9195 0,6739 Seragam 1,0071 8,6136 Mengelompok September 0,8878 2,6122 Seragam 0,9361 2,6353 Seragam

Oktober 0,9043 1,4000 Seragam 0,9578 4,5000 Seragam

X2 tabel=5,9910

Uji Chi-Square dilakukan pada selang kepercayaan 95% (α = 0,05) dengan H0 = Tidak berbeda nyata yang berarti pola sebaran jenisnya bersifat seragam dan H1 = Berbeda nyata yang berarti pola sebaran jenisnya tidak bersifat seragam. Hasil dari X2 hitung pada masing-masing stasiun dan setiap bulan lebih kecil dibandingkan X2 tabel, namun bulan Juni dan Agustus di stasiun muara sungai memiliki nilai X2 hitung lebih besar dibandingkan X2 tabel yang berarti tolak H0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gagal tolak H0 yang berarti tidak berbeda nyata pola sebaran jenisnya bersifat seragam.

Pola sebaran populasi tiram bersifat seragam, namun keadaan di alam yang sebenarnya tiram tersebar secara mengelompok. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan perairan maupun kesediaan makanan pada perairan tersebut sesuai dengan habitat tiram (Sitorus 2008). Selain itu, terkait dengan pengambilan contoh tiram yang tidak dilakukan secara acak dan plot transek kuadrat yang jumlahnya masih kurang dan belum memenuhi kaidah statistik.

Pada penelitian terdahulu, ditemukan pola sebaran populasi tiram yang bersifat mengelompok maupun seragam. Supriyantini et al. (2003) melakukan penelitian di Demak dan hasil pola sebaran populasi tiram adalah mengelompok. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryono et al. (2002) di Rembang dan penelitian yang dilakukan oleh Swartinah (2005) di Jepara memperoleh hasil pola sebaran populasi tiram bersifat mengelompok. Namun, pada penelitian Widiastuti (1998) diperoleh hasil pola sebaran populasi tiram yang bersifat seragam. Berikut merupakan gambar tiga pola dasar penyebaran (Gambar 8).

Gambar 8. Tiga pola dasar penyebaran spasial dari individu dalam suatu habitat

4.4. Uji Kesamaan Habitat

Uji kesamaan habitat dilakukan untuk mengetahui karakteristik lingkungan dari dua stasiun pengambilan contoh. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan simpangan baku masing-masing parameter kualitas fisika dan kimia air pada masing-masing stasiun, diperoleh parameter yang memiliki nilai simpangan baku terbesar adalah kedalaman. Oleh karena itu, data yang digunakan untuk menentukan kesamaan habitat adalah data kedalaman (Tabel 4).

Tabel 4. Hasil pengukuran kedalaman (cm) perairan

Non Muara Sungai Muara Sungai

Mei 85 186 Juni 70 160 Juli 70 160 Agustus 80 125 September 90 100 Oktober 150 120 Rata-rata±SB 90,83±30,07 141,83±30,00

4.5. Parameter Fisika Kimia Perairan

Hasil parameter fisika kimia perairan pada masing-masing stasiun berbeda. Selain itu, nilai parameter fisika kimia perairan mengalami fluktuasi setiap bulan. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan cuaca pada setiap bulan. Hasil pengukuran dan perhitungan parameter-parameter fisika kimia perairan dapat dilihat pada Lampiran 6.

Nilai suhu di stasiun non muara sungai berkisar antara 29-31 °C, sedangkan di stasiun muara sungai berkisar antara 26-33 °C. Kemudian, salinitas pada stasiun non muara sungai berkisar antara 32-36 ‰, sedangkan pada stasiun muara sungai berkisar antara 28-30 ‰. Kedalaman pada stasiun non muara sungai berkisar antara 70-150 cm, namun pada stasiun muara sungai berkisar antara 100-186 cm. Nilai kecerahan pada stasiun non muara sungai berkisar antara 25-70 cm, namun pada stasiun muara sungai yaitu berkisar antara 20-40 cm. Nilai TSS dan TDS pada bulan Mei di masing-masing stasiun tidak ada, karena tidak dilakukan analisis kualitas air. Nilai TSS di stasiun non muara sungai berkisar antara 4-31 (mg/l) dan stasiun muara sungai berkisar antara 2-93 (mg/l). Nilai TDS di stasiun non muara sungai berkisar antara 3.670-31.500 (mg/l), sedangkan di stasiun muara sungai berkisar antara 3.350-32.800 (mg/l). Tekstur substrat pada masing-masing stasiun umumnya memiliki tekstur liat.

Nilai pH di masing-masing stasiun dan pada setiap bulan rata-rata sebesar 7. Nilai DO di stasiun non muara sungai berkisar antara 3,2-5,2 (mg/l), sedangkan di stasiun muara sungai berkisar antara 2,4-4,4 (mg/l). Nilai C-organik pada bulan Mei di stasiun non muara sungai sebesar 1,12 % dan di stasiun muara sungai sebesar 3,27 %, sedangkan pada bulan Oktober di stasiun non muara sungai sebesar 5,99 % dan di stasiun muara sungai sebesar 4,31 %.

Parameter fisika kimia perairan yang terdapat di perairan Pantai Mayangan dibandingkan dengan baku mutu air laut yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan No. 51 Tahun 2004 tergolong baik. Menurut Sutarmanto et al. (1995) kisaran suhu yang baik bagi biota laut adalah 25-35 °C, sedangkan nilai kisaran suhu yang terdapat di stasiun non muara sungai maupun stasiun muara sungai masih berada dalam ketentuan kisaran tersebut. Nilai suhu diperairan dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam

perairan, ketinggian geografis, dan luas penutupan vegetasi mangrove (Odum 1994). Ketinggian geografis di stasiun muara sungai lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun laut, sehingga suhu yang terdapat di stasiun muara sungai memiliki nilai kisaran yang lebih besar dibandingkan stasiun non muara sungai.

Nilai TDS pada masing-masing stasiun melebihi batas kisaran nilai TDS menurut Barus (2004) berkisar antara 500-2.000 mg/l. Hal ini dapat disebabkan oleh nilai kecerahan dan warna air pada masing-masing stasiun. Kecerahan dapat dipengaruhi oleh kekeruhan. Kekeruhan dapat menurunkan efisiensi makan dari organisme pemakan suspensi (Levinton 1982).

Bivalvia umumnya memiliki habitat hidup di daerah berlumpur atau berpasir, substrat lempung, kayu, dan batu (Suwigyo 2005). Hal ini sesuai dengan hasil tekstur substrat yang terdapat di stasiun non muara sungai maupun stasiun muara sungai yang umumnya bersifat liat (lempung).

Salinitas pada tiap bulan mengalami perubahan. Pola gradien salinitas bergantung pada musim, topografis, pasang surut, dan jumlah air tawar yang masuk (Nybakken 1992). Nilai salinitas meningkat seiring dengan menurunnya nilai suhu dan meningkatnya nilai DO (Levinton 1982). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu di stasiun non muara sungai saat terjadi peningkatan salinitas, maka nilai DO mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.

Nilai pH bagi hewan akuatik berkisar dari 6,0-8,5 (Romimohtarto 1985). Kisaran nilai pH pada masing-masing stasiun berada pada kisaran tersebut, sehingga tiram dapat hidup pada habitat yang memiliki kisaran nilai pH 7-8.

Nilai DO pada suatu perairan adalah 4 mg/l (Sastrawijaya 1991). Namun, pada hasil penelitian masih didapatkan nilai DO < 4 mg/l. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan tiram. Nilai DO di stasiun non muara sungai lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun muara sungai. Hal ini terjadi sebab lokasi stasiun muara sungai memiliki nilai salinitas yang lebih rendah karena lebih banyak menerima masukan air tawar.

Kandungan C-organik pada masing-masing stasiun memiliki kriteria mulai dari rendah hingga sangat tinggi. Kriteria ini diperoleh berdasarkan Djainuddin et al. (1994) in Siahaan (2006) bahwa kandungan C-organik < 1% dikatakan sangat

rendah, 1-2 % dikatakan rendah, 2,01-3 % dikatakan sedang, 3,01-5 % dikatakan tinggi, dan > 5 % dikatakan sangat tinggi.

Kondisi mangrove di stasiun non muara sungai dan stasiun muara sungai memiliki perbedaan. Kondisi mangrove di stasiun non muara sungai di dominasi oleh pohon dan tidak terdapat semai serta anakan, sedangkan di stasiun muara sungai terdapat pohon, anakan, dan semai. Kerapatan mangrove di stasiun non muara sungai lebih kecil dibandingkan dengan stasiun muara sungai. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 9. bahwa mangrove di stasiun non muara sungai terlihat lebih jarang dibandingkan dengan stasiun muara sungai. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh pasang surut yang terjadi di masing-masing stasiun. Stasiun non muara sungai merupakan stasiun yang didominasi oleh sistem laut, sehingga lebih banyak terkena dampak pasang surut air laut. Pada stasiun muara sungai merupakan stasiun yang di dominasi oleh sistem sungai, sehingga pengaruh pasang surut lebih kecil dibandingkan stasiun non muara sungai. Selain itu, mangrove di stasiun non muara sungai mudah terkena abrasi dibandingkan pada stasiun muara sungai.

Berdasarkan hasil penelitian kerapatan mangrove yang lebih tinggi memiliki kepadatan populasi tiram yang lebih tinggi, sedangkan kerapatan mangrove yang lebih rendah memiliki kepadatan populasi tiram yang lebih rendah pula. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan populasi tiram dipengaruhi oleh kerapatan mangrove dan kerapatan mangrove berbanding lurus dengan kepadatan populasi tiram.

Stasiun non muara sungai Stasiun muara sungai Gambar 9. Kondisi mangrove di perairan Pantai Mayangan, Jawa Barat

Menurut Badan Riset Kelautan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (BRKP DKP) tahun 2009, luas hutan mangrove di wilayah perairan Pantai Mayangan sekitar 290 Ha. Selain itu, diperkirakan perairan sebelah utara Desa Mayangan terkena abrasi sekitar 100 Ha, sehingga diperkirakan luas hutan mangrove hanya sekitar 190 Ha.

Berdasarkan Google Earth Image TerraMetrics (2007) diperkirakan ±25 % ditumbuhi oleh pohon bakau atau sekitar 196,5 Ha. Lahan mangrove bagian utara Desa Mayangan merupakan wewenang Dinas Kehutanan setempat yang dapat digunakan sebagai areal tambak dengan ketentuan setiap petak masih ditumbuhi pepohonan bakau sekitar 80 %. Namun, kenyataannya terdapat sebagian masyarakat telah mengkonversikan hampir separuh lahan tersebut (BRKP DKP 2009). Menurut analisis Citra Satelit Landsat tahun 2005/2006, luas hutan mangrove di Kabupaten Subang diperkirakan sekitar 885,92 Ha, yang terdiri dari 552,88 Ha di Kecamaatan Blanakan dan 333,05 Ha di Kecamatan Legon Kulon. Desa Mayangan termasuk ke dalam Kecamatan Legon Kulon.

Berdasarkan data yang diperoleh terjadi penurunan luas lahan mangrove di Perairan Pantai Mayangan dari tahun 2005/2006 dengan luas lahan 333,05 Ha dan pada tahun 2009 dengan luas lahan 190 Ha. Hal ini dapat disebabkan oleh abrasi yang terjadi di wilayah perairan tersebut.

4.6. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan tiram yang dapat diterapkan agar sumberdaya tiram di Perairan Pantai Mayangan tetap lestari dan berkelanjutan, yaitu adanya pengaturan wilayah pemanfaatan tiram oleh masyarakat sekitar perairan. Pemanenan tiram dapat dilakukan pada stasiun yang memiliki kepadatan populasi tiram lebih tinggi yaitu di stasiun muara sungai, karena jika terus dilakukan pemanenan di stasiun yang memiliki kepadatan tiram lebih rendah dapat menyebabkan degradasi populasi tiram di wilayah tersebut. Selain itu, kondisi mangrove yang memiliki kepadatan populasi tiram lebih rendah dapat dijaga agar kerapatannya tidak berkurang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Populasi tiram berdasarkan kepadatan tiram (Crassostrea cucullata) pada stasiun non muara sungai dan stasiun muara sungai di perairan Pantai Mayangan, Subang termasuk dalam kategori sedang. Kondisi fisika kimia perairan di wilayah perairan Pantai Mayangan, Subang kurang sesuai, namun masih mendukung bagi kehidupan tiram. Pengelolaan sumberdaya tiram yang dapat diterapkan yaitu adanya pengaturan daerah pemanfaatan tiram yang bergantian secara berkala.

5.2. Saran

Adanya penelitian lanjutan tentang tiram mengenai aspek-aspek lain seperti kebiasaan makanan dan tingkat kematangan gonad, serta kajian mengenai hutan mangrove di seluruh wilayah perairan Pantai Mayangan, sehingga dapat digunakan dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan di Pantai Mayangan. Selain itu, perlu adanya penambahan jumlah plot pengamatan transek kuadrat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Riset Kelautan. Departemen Kelautan dan Perikanan. 2009.

Brower JE dan Zarr JH. 1977. Field and Laboratory Methods for General Ecology. WM. C. Brown Publishers: United States of America.

Buchari H. 1998. Evaluasi Kualitas Air Perairan Teluk Lampung dalam Hubungannya dengan Dampak Kegiatan Pembangunan di Sekitarnya. Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Delmendo M. 1989. Bivalve Farming: an Alternative Economic Activity for Small-Scale Coastal Fishermen in The Asean Region. ASEAN/UNDP/FAO Regional Small-Scale Coastal Fisheries Development Project. Philippines.

Diskominfo Kabupaten Subang 2010. [terhubung berkala]. http://www.subang. go.id (1 April 2011).

Duangdee T dan Wantana Y. 1999. Living Oysters in Thailand. Phuket Marine Biological Center Special Publication no. 19(2): 363-370. Dalam: Hylleberg J (ed.). Proceedings of the Ninth Workshop of the Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP) at Lombok, Indonesia 19-29 August 1998. Hosted by LIPI in collaboration with IPB, UNSRAM, UNSRAT, UNHAS, and UNPATTI.

Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Perairan. Kanisius. Yogyakarta. 258 hlm.

Efriyeldi. 1999. Sebaran Spasial Karakteristik Sedimen dan Kualitas Air Muara Sungai Bantan Tengah, Bengkalis Kaitannya dengan Budidaya KJA (Keramba Jaring Apung). Jurnal Natur Indonesia II (1): 85-92.

Fisheries and Aquaculture Departement. 2008. Status of Culture in Selective Asian Country. FAO. [terhubung berkala]: http://www.fao.org/docrep/field/003/ AB716E/ AB716 E13.htm (1 April 2011).

Fitrianti R. 2003. Distribusi Spatial Kerang Tahu (Meretrix meretrix Linnaeus 1758) pada Kondisi Air Surut di Perairan Marunda, Teluk Jakarta. Skripsi. IPB Bogor.

Izwandy. 2006. Pengaruh Faktor-Faktor Persekitaran terhadap Pertumbuhan dan Kemandirian Tiram Komersil, (Crassostrea iredalei Faustino 1932) di Kawasan Penternakan Tiram di Kg. Telaga Nenas, Perak. Tesis. Universitas Sains Malaysia.

Levinton JS. 1982. Marine Ecology: Prentice Hall. Inc. America. 269 hlm.

Michael P. 1994. Metode Ekologi untuk Penyelidikan Lapangan dan Laboratorium. Kostoer YR (penerjemah). Universitas Indonesia Press. Jakarta. 195 hlm.

Nontji A. 1993. Laut Nusantara: Djambatan. Jakarta. 450 hlm.

Nybakken JW. 1992. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. [terjemahan dari Marine Biology: An Ecological Approach]. Eidman HM (penerjemah). Jakarta: PT. Gramedia. 367 hlm.

Nateewathana A. 1995. Taxonomic Account of Commercial and Edible Molluscs, excluding Cephalopods, of Thailand. Phuket Marine Biology Center special Publication no. 15: 93-116. Dalam: Hylleberg J and Ayyakannu K (eds.). Proceedings of the Fifth Workshop of the Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP) at Sam Ratulangi University, Manado & Hasanuddin University, Ujung Pandang. 12-23 September 1994.

Odum PE. 1994. Dasar-Dasar Ekologi. [terjemahan dari Fundamental of Ecology]. Samingan T & Srigandono B (penerjemah). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 546 hlm.

________. 1998. Dasar-Dasar Ekologi. [terjemahan dari Fundamental of Ecology, 4th edition]. Jahjono T (penerjemah). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 375 hlm.

PP No. 82 Tahun 2001. Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Romimohtarto K. 1985. Kualitas Air dalam Budidaya Laut. WBL/05/WP-13 Bandar Lampung 28 Oktober-1 November 1985.

Sastrawijaya AT. 1991. Pencemaran Lingkungan. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 87 hlm.

Suharyanto MA dan Sudrajat A. 1996. Penggunaan Tiga Jenis Kerang sebagai Biofilter pada Pemeliharaan Udang Windu (Penaeus monodon) dalam Skala Laboratorium. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Balai Penelitian Perikanan Budidaya Pantai, Maros no. 2(1): 31-38.

Tuan VS. 2000. Status and Solution for Farming and Management of The Clam Meretrix lyrata at Go Cong Dong, Tien Giang. Province Vietnam. Dalam: Hylleberg J and Ayyakannu K (eds.). Proceedings of the Fifth Workshop of the Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP) at Sam Ratulangi University, Manado & Hasanuddin University, Ujung Pandang. 12-23 September 1994.

Widiastuti E. 1998. Distribusi dan Populasi Tiram (Crassostrea cucullata) di Tegakan Mangrove. Laporan Kegiatan. UNDIP Semarang.

www.marinespecies.org. [terhubung berkala]. http:// marinespecies.org / aphia. tax details &id=216634. (25 Mei 2011).

Winanto T. 2004. Memproduksi Benih Tiram Mutiara. Cetakan 1. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta. 95 hlm.