KONFIGURASI STRUKTUR GEOLOGI TERHADAP GEOMETRI AKUIFER AIRTANAH

1) T. Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta2)T. Geofisika UPN “Veteran” Yogyakarta

Jl. SWK 104, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, Kode Pos 55283. E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk 698,825 jiwa dengan kebutuhan air yang cukup besar untuk berbagai keperluan. Kabupaten Gunungkidul, khususnya bagian utara menempati wilayah yang sebagian besar terdiri dari perbukitan vulkanik berumur Tersier. Hal tersebut membuat Kabupaten Gunungkidul bagian utara menjadi wilayah yang kesulitan akan air. Kondisi akuifer airtanah yang ada di Kabupaten Gunungkidul bagian utara dikontrol oleh sistem geologi maupun hidrogeologi. Kondisi akuifernya termasuk kedalam akuifer celah atau sarang dengan produktifitas yang kecil yang ditemukan setempat dan sebagian besar termasuk ke dalam daerah airtanah langka. Persebaran akuifer celah tersebut dikontrol oleh sistem rekahan yang tersebar secara sistematis mengikuti pola struktur sesar baik mengontrol persebaran secara vertikal maupun horisontal. Pemetaan hidrogeologi meliputi pemetaan sumur gali, mata air yang didukung oleh pemetaan geolistrik metode Sounding Schlumberger dan Pole-Dipole. Berdasarkan hasil pengukuran geolistrik menunjukkan bahwa sistem akuifer dikontrol oleh struktur geologi sebagai porositas sekunder/celah airtanah terperangkap, yang dikonfigurasikan dengan data geologi permukaan sebagai zona sesar dan perlapisan batuan jenuh air akibat kekar dan pelapukan batuan. Geometri akuifer airtanah secara horisontal tersebar pada lembah Pegunungan Baturagung berarah W-E dengan kedalaman akuifer antara 10-200 meter.

Kata kunci: airtanah, struktur geologi, geolistrik.

1. PENDAHULUAN

Airtanah yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara khususnya daerah Gedangsari dan sekitarnya dikontrol oleh sistem geologi maupun sistem hidrogeologi. Geomorfologi daerah penelitian dikontrol oleh kondisi persebaran batuan membentuk perbukitan homoklin yang terpotong-potong oleh suatu sistem struktur geologi membentuk daerah tangakapan dan luahan airtanah (groundwater recharge & discharge area). Kondisi akuifer airtanahnya sendiri merupakan satuan yang tersusun atas batuan vulkanik Tersier membentuk perbukitan dengan komposisi akuifer berupa litologi batuan vulkanik klastika halus dan kasar. Hal tersebut menjadi salah satu pengontrol kondisi akuifer, dimana akuifer yang berkembang berupa akuifer celah atau sarang dengan produktifitas kecil yang ditemukan setempat dan sebagian besar tersusun atas daerah airtanah langka (non akuifer). Keterdapatan airtanahnya merupakan kondisi akuifer dengan kedalaman > 15 meter (kedalaman airtanah dalam), sedangkan pada daerah yang membentuk lembah memiliki kondisi akuifer dengan kedalaman 7-15 meter (kedalaman airtanah sedang).

Kondisi geologi dan hidrogeologi wilayah Gedangsari menarik untuk diteliti dan dikaji karena stratigrafi daerah penelitian secara umum terdiri dari batuan vukanik klastik dengan daya simpan airtanah yang rendah; struktur geologi daerah penelitian cukup kompleks, merupakan pengontrol dari morfologi perbukitan, lembah dan dataran; kondisi hidrogeologi daerah penelitian sebagian besar merupakan daerah airtanah langka dan setempat berkembang akuifer celah atau sarang.

2. METODE PENELITIAN

Akuifer airtanah yang berada di Gedangsari dan sekitarnya belum banyak dieksploitasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dalam hal ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi terdapatnya akuifer airtanah di daerah Gedangsari. Salah satunya adalah metode geolistrik yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi. Keunggulan metode ini adalah dapat digunakan untuk mengadakan eksplorasi dangkal yang tidak bersifat merusak dalam pendeteksiannya. Pendeteksian di atas permukaan bumi meliputi pengukuran medan potensial arus, yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat penginjeksian arus ke dalam bumi. Tujuan survey geolistrik tahanan jenis adalah untuk mengetahui resistivitas bawah permukaan bumi dengan melakukan pengukuran di permukaan bumi dan bisa digunakan oleh peneliti untuk meneliti adanya air di bawah permukaan. Resistivitas bumi berhubungan dengan mineral, kandungan fluida dan derajat saturasi air dalam batuan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pemetaan geologi permukaan baik pengamatan geomorfologi, struktur geologi dan stratigrafi; serta pemetaan hidrogeologi berupa pengukuran sumur gali, mata air dan survey geolistrik metode Sounding Schlumberger dan Pole-Dipole. Pemetaan muka airtanah melalui pengukuran sumur gali dan mata air sebagai dasar pembuatan peta muka airtanah dan peta aliran airtanah. Sedangkan data geologi permukaan tersebut dijadikan acuan sebagai dasar-dasar penentuan zona airtanah yang dikorelasikan dengan hasil survey geolistrik. Airtanah dengan nilai konduktivitas hidrolik yang berbeda-beda dapat dipengaruhi oleh struktur geologi yang berkembang ditandai dengan ditemukannya sumur-sumur gali dengan elevasi muka airtanah mendekati topografi. Sedangkan mata air yang muncul pada struktur geologi dapat mengindikasikan bahwa struktur geologi tersebut bertindak sebagai channel tempat airtanah mengalir ke atas permukaan.

3. DATA

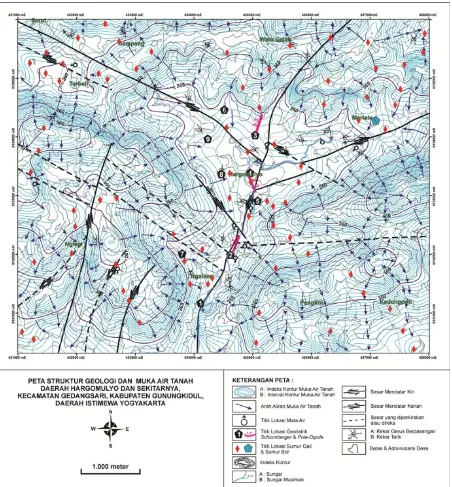

Pemetaan geologi dan hidrogeologi yang dilakukan meliputi Desa Hargomulyo, Mertelu, Terbah, Ngoro-Oro, Nglegi dan sekitarnya didapatkan 9 stasiun pengamatan struktur geologi, 76 titik pengukuran sumur gali, 11 titik pengukuran mata air, yang dikorelasikan dengan 9 titik pengukuran Sounding Schlumberger, 3 lintasan Pole-Dipole, dan 1 titik sumur bor dalam dimuat dalam peta muka airtanah dan struktur geologi (Gambar 1).

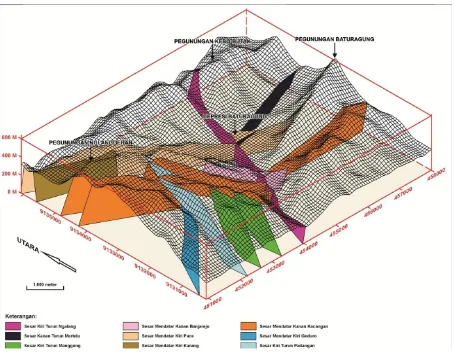

Pemetaan geologi yang dilakukan menghasilkan tiga pola arah struktur geologi berdasarkan hasil analisis lapangan dan studio dengan mengamati ciri-ciri sesar dan melalui gejala geologi lainnya. Tiga pola arah sesar tersebut meliputi pola arah N-S, NE-SW dan pola arah NW-SE yang memotong Formasi Kebo-Butak, Formasi Semilir dan Formasi Nglanggeran. Pola arah sesar N-S meliputi Sesar Mendatar Ngalang, Sesar Mendatar Manggung, Sesar Mendatar Geduro, Sesar Mendatar Padangan. Pola arah sesar NE-SW meliputi Sesar Mendatar Mertelu. Sedangkan pola arah sesar NW-SE meliputi Sesar Mendatar Banjarejo, Sesar Mendatar Pace, Sesar Mendatar Karang, Sesar Mendatar Kacangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Geologi daerah penelitian berdasarkan keadaan geomorfologi dapat dibagi menjadi 2 bentuk lahan antara lain lembah struktural sesar dan perbukitan homoklin. Persebaran lembah sesar memanjang relatif W-E yang diapit oleh perbukitan homoklin pada bagian utara berupa Pegunungan Kebo-Butak dan pada bagian selatan berupa Pegunungan Baturagung (Gambar 4).

berkisar antara N 275°W hingga N 310° W dan NE-SW berkisar antara N20°E hingga 50°E. Diantara sesar-sesar tersebut merupakan sesar yang penting karena mengontrol geomorfologi lembah sesar, pemunculannya mata air dan merupakan pengontrol dari suatu sistem geometri airtanah (sistem akuifer). Sedangkan pola N-S merupakan pola sesar yang tegak lurus terhadap arah dari morfologi perbukitan homoklin yang bertindak sebagai channel airtanah keluar sebagai run-off. Pola persebaran struktur geologi sesar dapat dilihat pada Gambar 1 dengan permodelan 3 dimensi menjadi diagram balok yang disajikan pada Gambar 3.

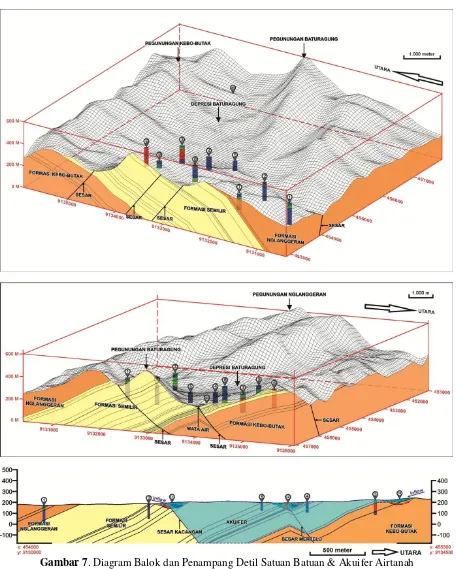

Pemetaan hidrogeologi meliputi pemetaan sumur gali, mata air dan didukung oleh pemetaan geolistrik metode Sounding Schlumberger dan Pole-Dipole. Persebaran sumur gali banyak berada pada bagian lembah dan rendahan, sedangkan mata air berada pada tekuk lereng antara morfologi perbukitan dan lembah. Berdasarkan pemetaan tersebut maka pola muka airtanah dapat diketahui menuju ke bagian lembah bagian tengah Kec. Gedangsari tepatnya Desa Hargomulyo. Arah aliran ini merupakan penunjuk bahwa perbukitan tersebut merupakan daerah imbuhan, sedangkan lembah “depresi Baturagung” ini merupakan daerah luahan atau lepasan dengan Kali Juwet dan Ngalang sebagai channel mengalirnya airtanah yang terkumpul pada “depresi Baturagung” ini menjadi run-off.

Berdasarkan hasil pengukuran geolistrik menunjukkan bahwa sistem akuifer dikontrol oleh struktur geologi sebagai porositas sekunder/celah airtanah terperangkap, ditunjukkan dengan nilai resistivitas yang rendah. Hasil pengukuran geolistrik metode Sounding Schlumberger resistivitas menunjukkan persebaran stratigrafi baik yang jenuh air maupun yang tidak (Gambar 2). Berdasarkan titik pengukuran 1, 2, 4, 5, 7, 8 dan 9 menunjukkan zona akuifer airtanah dibuktikan dengan nilai resistivitas berkisar antara 2-32 ohm.m. Sedangkan pada titik pengukuran 3 dan 6, menunjukkan dasar dari akuifer airtanah dibuktikan oleh nilai resistivitas antara 44-55 ohm.m. Sedangkan hasil pengukuran geolistrik metode Pole-Dipole menunjukkan anomali resistivitas yang diindikasikan sebagai zona sesar dan perlapisan batuan (Gambar 2). Pada Lintasan 1 & 2 Pole-Dipole menunjukkan pola anomali miring ke utara sebagai Sesar Mendatar Kacangan dan Sesar Mendatar Mertelu dan pola anomali miring ke selatan sebagai lapisan batuan. Persebaran akuifer pada lintasan ini dikontrol oleh struktur sesar yang ditunjukkan oleh nilai resistivitas < 35 ohm.m. Lintasan 3 Pole-Dipole menunjukkan pola anomali ke selatan sebagai lapisan batuan. Akuifer pada lintasan ini merupakan akuifer bebas yang dangkal pada bagian permukaan dengan kedalaman berkisar antara 10-20 meter ditunjukkan oleh nilai resistivitas < 35 ohm.m, dasar akuifer airtanah tersebut ditunjukkan oleh nilai resistivitas >35 ohm.m.

Pengukuran gejala geologi, hidrogeologi tersebut dikonfigurasikan menjadi beberapa diagram balok dan penampang yang menghasilkan orientasi persebaran secara vertikal, lalu data geofisika sebagai pengontrol interpretasi dan dasar penarikan penampang konfigurasi dan hidrostratigrafi disajikan dalam Gambar 7.

5. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa struktur geologi pada daerah telitian mengontrol pelamparan baik secara vertikal maupun horisontal serta kelimpahan airtanah pada daerah Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.

Hasil pengamatan geomorfologi menunjukkan persebaran lembah sesar memanjang relatif W-E yang diapit oleh perbukitan homoklin searah dengan persebaran kekar dan sesar sebagai suatu zona sesar dan kekar dengan intensitas yang tinggi membentuk celah sebagai bentuk porositas sekunder pada akuifer daerah penelitian. Kekar-kekar sistematis dikontrol oleh pembentukan sesar yang dikelompokkan menjadi 3 pola arah umum dengan pola arah NE-SW dan NW-SE merupakan pola yang mengontrol persebaran akuifer daerah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul. (2011). Publikasi Data Spasial, bappeda.gunungkidul.go.id. Yogyakarta: Bappeda Gunungkidul.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2015). Gunungkidul Dalam Angka 2015. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul.

Bemmelen, R.W. Van. (1949). The Geology of Indonesia. Vol IA. General Geology. The Hague. Martinus Nijhof.

Cosgrove, J.W. and M.S. Ameen. (2000). A Comparison of The Geometry, Spatial Organization and Fracture Patterns associated with forced folds and buckle folds. Geological Society Special Publication No.169, London, pp. 7-21.

Hamblin, W. Kenneth and Eric H. Christiansen. (2009). Earth’s Dynamic System, Tenth Edition. Prentice Hall College Div.

J. Kodoite, Robert. (1996). Pengantar Hidrogeologi. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.

Juanda P., D. dan D. Erwin I. (2012) Hidrogeologi Umum. Bandung: Kelompok Keahlian Geologi Terapan, ITB.

Juanda P., Deny. (2006). Tipologi Sistem Akuifer, www.fiktm.itb.ac.id. Bandung: Teknik Geologi ITB. Rodhi, A., Edi Indrajaya, C. Prasetiyadi, Jatmiko Setiawan and Puji Pratiknyo. (2016). Fractures Control of Groundwater Aquifer Configuration at Baturagung Volcanic Range, A Potential New Geosite of Gunung Sewu Geopark. In Regional Geoheritage Conference 2016 the 9th Indonesia-Malaysia Conference, 24-25, Yogyakarta.

Satyana, Awang H. (2007). Central Java, Indonesia –a “Terra Incognita” in Petroleum Exploration: New Considerations on the Tectonic Evolution and Petroleum Implications, dalam Proceedings, Indonesian Petroleum Association (IPA) Thirty-First Annual Convention and Exhibition, May 2007.

Singhal, B.B.S. dan R.P. Gupta. (2010). Applied Hydrogeology of Fractured Rocks, Second Edition. New York: Springer Dordrecht Heidelberg London.

Surono, Sudarno, Ign, dan Toha B. (1992). Peta geologi Lembar Surakarta-Giritontro, skala 1:100.000. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

Surono. (2009). Litostratigrafi Pegunungan Selatan Bagian Timur daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jurnal Sumber Daya Geologi Vol.19 No.3 Juni 2009, 31-43.

Todd, D.K. (1980). Groundwater Hydrology. New York: John Wiley and Sons.

U. S. Geological Survey (USGS). (2000). Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1-Arc Second (30 meters), https://earthexplorer.usgs.gov/, was flown aboard the space shuttle Endeavour February 11-22, 2000.

Wartono, R., dkk. (1995). Peta geologi Lembar Yogyakarta, skala 1:100.000. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

LAMPIRAN

Gambar 1. Peta Struktur Geologi dan Muka Air Tanah, persebaran titik survey geolistrik metode Schlumberger dan Pole-Dipole dan kemenerusan struktur geologi sesar berdasarkan data lapangan

Gambar 2. Hasil Pengukuran Survey Geolistrik, metode Schlumberger (kiri) dan metode Pole-Dipole (kanan)

Gambar 4. Geomorfologi diambil dari D. Mertelu ke arah utara (A) dan tenggara (B), Nampak morologi lembah sesar dengan gejala triangular facet yang tersebar pada bagian selatan.

Gambar 6. Bukti sesar Mertelu pada bagian timur : (A) zona sesar dengan mata air pada bagian kanan bawah foto (B, C) zona sesar keadaan singkapan jenuh air; (D, E) zona sesar dengan intensitas kekar