DETERMINAN KEJADIAN DAN PENANGGULANGAN FILARIASIS DI DESA LUMUT MAJU KECAMATAN LUMUT

KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2018

TESIS

Oleh

LASMARIDA BR SILALAHI NIM. 167032049

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2019

DETERMINAN KEJADIAN DAN PENANGGULANGAN FILARIASIS DI DESA LUMUT MAJU KECAMATAN LUMUT

KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2018

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan Masyarakat dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh

LASMARIDA BR SILALAHI NIM. 167032049

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2019

Tesis : Determinan Kejadian dan Penanggulangan Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) di Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Lasmarida Br Silalahi Nomor Induk Mahasiswa : 167032049

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Peminatan : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Menyetujui Komisi Pembimbing :

(Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes.) NIP. 196410041991031005

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S.) NIP. 196108311989031001

Ketua Program Studi S2

(Ir. Etti Sudaryati, M.K.M., Ph.D.) NIP. 196509011991032003

Dekan

(Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si.) NIP. 196803201993082001

Tanggal Lulus : 5 September 2019

Telah diuji dan dipertahankan Pada tanggal : 5 September 2019

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes.

ANGGOTA : 1. Dr. Drs. Surya Utama, M.S.

2. Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, M.K.M.

3. Dr. Dr. Taufik Ashar, M.K.M.

Pernyataan Keaslian Tesis

Saya menyatakan dengan ini bahwa tesis saya yang berjudul “Determinan Kejadian dan Penanggulangan Filariasis di Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018” beserta isinya adalah benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara- cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Medan, September 2019

Lasmarida Br Silalahi

Abstrak

Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular menahun karena infeksi cacing filaria. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan peringkat ketiga kasus filariasis dari 19 wilayah kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Utara yaitu 22 kasus kronis. Penelitian bertujuan mendeskripsikan determinan kejadian (lingkungan fisik, aspek ekonomi,budaya, perilaku), penanggulangan (regulasi, penanganan penderita, pengendalian faktor risiko, komunikasi, informasi dan edukasi) serta peran masyarakat dan keluarga terhadap kejadian filariasis di Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini jenis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Pengambilan data dengan wawancara mendalam, dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi. Informan penelitian 17 orang terdiri dari penderita filariasis, keluarga dan sektor terkait penanggulangan filariasis. Hasil penelitian bahwa lingkungan fisik penderita terdapat rawa-rawa (4 orang), perkebunan (7 orang), DAS (5 orang), rumah tidak permanen-tanpa plafon (5 orang), air tergenang dengan tanaman air (3 orang). Berdasarkan aspek budaya bahwa 100% penderita percaya pengobatan alternatif (dukun) dimana 6 orang percaya bahwa roh jahat penyebab penyakit filariasis. Berdasarkan kondisi ekonomi bahwa mayoritas penderita adalah petani (6 orang) dengan penghasilan Rp.2.000.000 - 6.000.000 dan pelajar (1 orang).

Berdasarkan perilaku bahwa pengetahuan tentang filariasis rendah, penderita 100% tidak menggunakan kelambu, tidak berpakaian lengkap saat bekerja (5 orang), dan tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk pengobatannya.

Penanggulangan kurang maksimal berdasarkan regulasi tidak ada, tenaga kesehatan tidak tersedia, penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi terbatas karena faktor dana, jarak dan transportasi. Peran masyarakat dan keluarga masih kurang, masyarakat tidak ada memberi diri menjadi kader dan keluarga menganggap penderita mampu merawat diri sendiri. Kesimpulan penelitian bahwa determinan kejadian dan penanggulangan yang kurang maksimal mempengaruhi kejadian filariasis. Saran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Puskesmas terkait bekerjasama dengan lintas sektoral untuk meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi, serta menetapkan dana untuk kegiatan penangggulangan dengan merubah perilaku masyarakat terhadap kejadian filariasis dan penanggulangannya.

Kata kunci : Filariasis, determinan kejadian, Tapanuli Tengah

Abstract

Filariasis or elephantiasis is a chronic disease transmitted by filarial worms. Tapanuli Tengah Regency is the third ranked region with highest rates of filariasis among 19 regions/regencies in North Sumatera Province i.e. 22 cases. The objective of this research was to describe the determinants of filariasis such as occurences (physical environment, economic aspect, culture, and behavior), prevention (regulation, patient treatment, risk factor control, communication, information, and education), and roles of society as well as family, in Lumut Maju Village, Lumut Sub-district, Tapanuli Tengah Regency. This is a qualitative research with descriptive approach. The data were collected from in-depth interviews, analyzed descriptively, and presented in narration.

There were 17 informants consistinf of filariasis patients, families, and related sector to prevent filariasis. The results of the research demonstrated that concerning the physical environment, the patients lived in swampy area (4 persons) eaplantation area (7 people), watershed (5 persons), temporary house without ceiling (50 people), and stagnant water with plants (3 persons). The cultural aspect showed that 100% of the patients believed in alternative medication (quack) in which 6 people believed that evil spirits caused filariasis. The results of research on economic aspect demonstrated that most of the patients were farmers (6 persons) who earned IDR 2,000,000 – IDR 6,000,000 and student (1 person). The results of analysis on behavior indicated that the patients had poor knowledge of filariasis, did not use mosquito net (100%), were not fully dressed while working (5 persons), and did not use health facilities for medication. The prevention was not maximum as there was not any regulations on it, personal health inavailability, communication delivery, limited information and education because of the main determinsants such as budget, distance, and transportation. Regarding the roles of society and family, they considered that the patients were capable of taking care of themselves. It is concluded that the determinants of filariasis prevalence and prevention that are not yet maximum influence the prevalence of filariasis. It is suggested that related Puskesmas make intersectoral coordinations to improve communication, information, and education; and set the budget for prevention and to change social behavior toward filariasis prevalence and its prevention.

Keywords: Filariasis, determinants, Tapanuli Tengah

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan

anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul

“Determinan Kejadian dan Penanggulangan Filariasis di Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Ir. Etti Sudaryati, M.K.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Destanul Aulia, S.K.M., M.B.A., M.Ec., Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

5. Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Ketua Penguji yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, saran, dukungan, nasehat serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Dr. Drs. Surya Utama, M.S. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dukungan, nasehat serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, M.K.M. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta saran-saran kepada penulis dalam perbaikan tesis ini.

8. Dr.dr. Taufik Ashar, M.K.M. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan waktu dan masukan serta saran kepada penulis dalam perbaikan tesis ini.

9. Seluruh Dosen dan Staf Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menjalani pendidikan.

10. Kepala Puskesmas Lumut yang telah membantu penulis dalam mediasi seluruh kebutuhan di lokus penelitian dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Hj. Nursyam, S.K.M., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Teristimewa kepada suami tercinta Firdaus Ginting, S.Pd. dan ananda Jonathan Arlo Ginting. Orang tua penulis Lidia Br Sitepu, Keluarga abanganda Haryanta Silalahi dan kakak Ipar Nimas Br Ginting, Kakak tercinta Sri Agustina Silalahi, S.P./ Abang Ipar Ariston Tarigan S.Kom.,

M.I.Kom. serta adik terkasih Sadarta Manase Silalahi, S.T., yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Keponakan terkasih Mikael Aria Jusianto Silalahi, Nicolas L. Tarigan, Secilya L Tarigan dan Ariska Yosephine Tarigan yang turut memberi hiburan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

14. Sahabat-sahabatku di S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, yaitu Vina, Riski, Bona, Novi, Risma, Tinus, Ratna, Ratih, Marika dan teman-teman Peminatan AKK 2016 seluruhnya yang telah membantu dan memberi motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Medan, September 2019

Lasmarida Br Silalahi

Daftar Isi

Halaman

Halaman Persetujuan i

Halaman Penetapan Tim Penguji ii

Halaman Pernyataan Keaslian Tesis iii

Abstrak iv

Abstract v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xii

Daftar Lampiran xiii

Daftar Istilah xiv

Riwayat Hidup xv

Pendahuluan 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 9

Tujuan Penelitian 9

Manfaat Penelitian 10

Tinjauan Pustaka 11

Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) 11

Morfologi cacing filaria 12

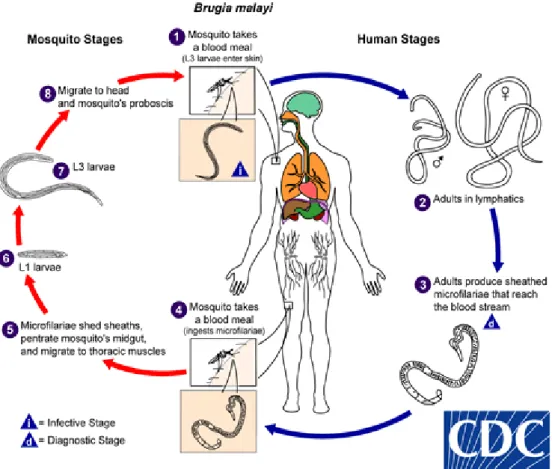

Lingkaran hidup cacing filaria 14

Penularan filariasis 15

Masa inkubasi cacing filaria 17

Gejala klinis filariasis 18

Diaknosis filariasis 19

Pengobatan filariasis 20

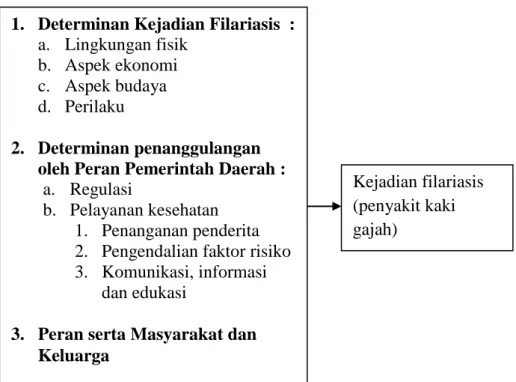

Determinan Kejadian Filariasis 24

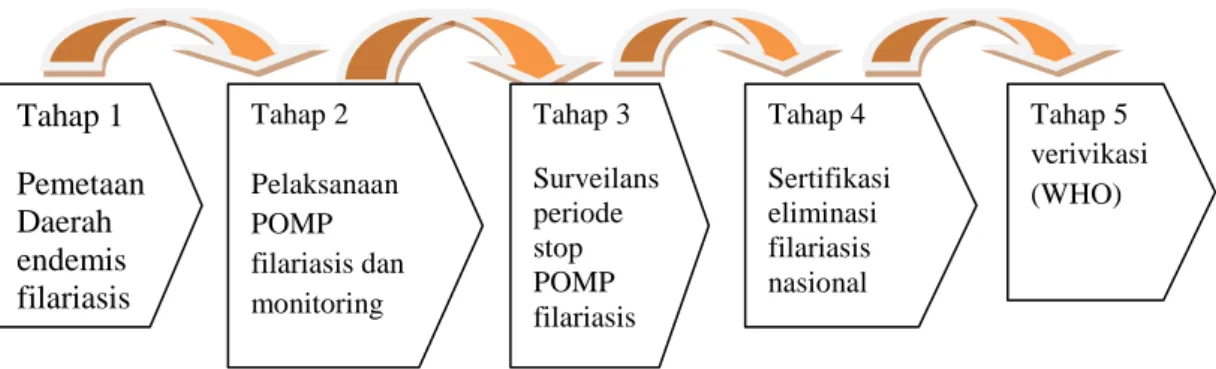

Determinan Penanggulangan Filariasis 26

Landasan Teori 32

Kerangka Pikir 34

Metode Penelitian 36

Jenis Penelitian 36

Lokasi dan Waktu Penelitian 36

Informan 36

Definisi Konsep 38

Pengumpulan Data 37

Metode Analisa Data 42

Hasil dan Pembahasan 44

Hasil Penelitian 44

Gambar umum wilayah penelitian 44

Karakteristik informan 45

Determinan Kejadian dan Penanggulangan Filariasis 46

Determinan kejadian filariasis 47

Aspek lingkungan fisik 47

Aspek ekonomi 56

Aspek budaya 64

Aspek perilaku 69

Determinan Penanggulangan filariasis 78

Regulasi 78

Pelayanan kesehatan 85

Peran serta Masyarakat dan Keluarga 95

Implikasi Penelitian 97

Keterbatasan Penelitian 99

Kesimpulan dan Saran 100

Kesimpulan 100

Saran 102

Daftar Pustaka 104

Lampiran 107

Daftar Tabel

No Judul Halaman

1 Jenis Mikrofilaria yang Terdapat di Indonesia Spesimen Darah Tepi dengan Pewarnaan Giemsa

14

2 Distribusi Spesies Cacing Filaria dan Nyamuk Penularnya di Indonesia

16

3 Lembaran Kerja Analisis Domain Karekteristik Informan 43

4 Karakteristik Informan 46

5 Determinan Kejadian Filiarisis Berdasarkan Lingkungan Fisik 48

Daftar Gambar

No Judul Halaman

1 Mikrofilaria (filaria dewasa) 13

2 Siklus penularan filariasis 18

3 Tahapan pelaksanaan POMP filariasis 27

4 Kerangka pikir 34

Daftar Lampiran

Lampiran Judul Halaman

1 Pedoman Wawancara 107

2 Matriks Hasil Wawancara 112

3 Dokumentasi Penelitian 131

Daftar Istilah

BELKAGA Bulan Eliminasi Kaki Gajah DAS Daerah Aliran Sungai

DEC Diethyl Carbamazine Citrate

Mf Mikrofilaria

PERDA Peratuan Daerah PKG Penderita Kaki Gajah

POMP Pemberian Obat Massal Pencegahan PSN Pemberantasan Sarang Nyamuk SDJ Survei Darah Jari

WIB Waktu Indonesia Barat

Riwayat Hidup

Penulis bernama Lasmarida Br Silalahi, berumur 33 tahun dilahirkan di Regaji Kabupaten Karo pada tanggal 20 Januari 1986 beragama Kristen Protestan.

Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Alm.

Romincon Silalahi dan Lidia Br Sitepu. Penulis berstatus sudah menikah.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan di SD N No. 030287 Regaji lulus pada tahun 1998, Sekolah Menengah Pertama di SLTP SW. GBKP Kabanjahe dan lulus pada tahun 2001, Sekolah Menengah Atas di SMA N.1 Tiga Panah dan lulus pada tahun 2004. Strata 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Peminatan Pendidikan Ilmu Kesehatan dan Perilaku ditamatkan pada tahun 2009 dan pada tahun 2016 penulis mengikuti pendidikan S2 di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Penulis bekerja mulai tahun 2009 di lembaga ICW Padang Sidempuan dan tahun 2010 bekerja sebagai PNS di Akper Pemda Tapanuli Tengah sebagai Dosen tetap.

Medan, September 2019

Lasmarida Br Silalahi

Pendahuluan

Latar Belakang

Penyebaran penyakit menular di negara berkembang saat ini masih berperan sebagai penyebab utama kesakitan, kecacatan bahkan kematian penduduk. Di Indonesia khususnya daerah tropis terdapat sembilan penyakit menular (leprosy, frambusia, filaria, Japanese encephalitis, rabies, leptospirosis, plaque, dan kecacingan) yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari binatang ke manusia dan sebaliknya, baik langsung maupun tidak langsung (Kemenkes RI, 2014).

Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh larva cacing Filaria (Wuchereria Brancrofti, Brugia Malayi dan Brugia Timori) yang kemudian ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk, baik nyamuk jenis culex, aedes, anopheles, dan jenis nyamuk lainnya. Penyakit kaki gajah (elefantiasis) bersifat menahun (kronis) dan bukan merupakan penyakit yang mematikan bagi penderitanya, namun mengakibatkan gangguan aktifitas sehari- hari dan menjadi sesuatu yang dirasa memalukan bagi penderitanya (Surveilans epidemiologi, 2012).

Cacing filaria yang dilepaskan dari gigitan nyamuk terinfeksi secara langsung menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe karena mengalami penyumbatan pada aliran pembuluh limfe pada manusia. Gejala yang ditimbulkan berupa pembengkakan (edema) pada tangan, kaki, glandula mammae, scrotum, dan menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya karena pembengkakannya

bersifat permanen (Kemenkes RI, 2014).

Distribusi spesies cacing filaria dan nyamuk sebagai vektor berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerahnya. Spesies cacing filaria di Sumatera Utara adalah B. Malayi dan spesies vektor adalah Ma. Uniformis. Masa inkubasi larva filaria cukup lama yaitu 12-16 bulan tanpa memberikan gejala yang mengganggu aktivitas penderita (Permenkes No 94, 2014).

Gejala klinis filariasis akut berupa demam berulang-ulang tiga sampai lima hari. Demam tersebut dapat hilang bila istirahat dan muncul lagi setelah bekerja berat. Kemudian akan muncul pembengkakan kelenjar getah bening (tanpa ada luka) di antara lipatan paha, ketiak (limfadenitis) yang tampak kemerahan, panas dan terasa sakit. Pembengkakakn tersebut dapat pecah dan mengeluarkan nanah dan darah. Gejala lainnya adalah pembesaran tungkai, lengan, buah dada, serta buah zakar (Irianto, 2014).

Seseorang tertular filariasis bila digigit nyamuk yang mengandung larva infektif cacing filaria dan disebabkan oleh tiga spesies cacing yaitu Brugia malayi, Brugia timori dan Wuchereria bancrofti. Larva yang terinfektif tersebut ditularkan melalui gigitan 23 spesies nyamuk dari lima genus yaitu Anopheles, Culex, Mansonia, Aedes dan Amigeres. Nyamuk tersebut tersebar luas di seluruh Indonesia sesuai dengan keadaan lingkungan dan habitatnya (got/saluran air, sawah, rawa, hutan) (Maryen, 2014).

Hasil survei pada tahun 2012 terhadap 497 kabupaten/kota di Indonesia terdapat jumlah kabupaten/kota yang endemis filariasis adalah 302 (60,7%) kabupaten/ kota dan 195 (39,3%) kabupaten/kota tidak endemis filariasis. Untuk

menentukan endemisitas dilakukan Survei Darah Jari (SDJ) terhadap orang yang berisiko di setiap kabupaten/kota (KEMENKES RI, 2013).

Kasus filariasis menyerang 1.103 juta orang di 73 negara yang berisiko filariasis. Kasus filariasis menyerang 632 juta (57%) penduduk yang tinggal di Asia Tenggara (9 negara endemis) dan 410 juta (37%) penduduk yang tinggal di wilayah Afrika (35 negara endemis) pada tahun 2014. Sedangkan sisanya (6%) diderita oleh penduduk yang tinggal di wilayah Amerika (4 negara endemis), Mediterania Timur (3 negara endemis) dan wilayah barat Pasifik (22 negara endemis). Sejak tahun 2000, telah diberikan dana 5,6 miliar ke seluruh dunia untuk mengeliminasi filariasis. Pada akhir tahun 2014, 62 dari 73 negara endemis telah melaksanakan Mass Drug Administration (MDA) dan 18 negara sudah berhasil menghentikan peularan filariasis (WHO, 2016).

Filariasis menyebar di seluruh Indonesia, di beberapa daerah mempunyai tingkat endemisitas yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh dinas kesehatan provinsi dan hasil survei di Indonesia, kasus kronis filariasis dari tahun 2002 hingga tahun 2014 terus meningkat. Pada tahun 2015, kasus filariasis menurun menjadi 13.032 kasus dari 14.932 pada tahun 2014. Kondisi ini disebabkan karena beberapa provinsi tahun 2015 melakukan validasi terhadap data kasus kronis dan dilaporkan beberapa penderita meninggal dan tidak berada di tempat lagi. Serta rekonfirmasi diagnosis kasus kronis dari tahun-tahun sebelumnya. Provinsi dengan kasus klinis filariasis terbanyak yaitu Nusa Tenggara Timur (2.864 orang), Aceh (2.372 orang) dan Papua Barat (1.244 orang), sedangkan provinsi dengan kasus klinis filariasis terendah yaitu Kalimantan Utara (11 orang),

NTB (14 orang) dan Bali (18 orang) (Infodatin, 2016).

Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian merupakan daerah endemisitas filariasis, kasus filariasis terbanyak di Provinsi Sumatera Utara yaitu kabupaten Asahan dengan jumlah kasus filariasis 38 orang, kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan jumlah kasus filariasis 34 orang dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan urutan ke tiga daerah terbanyak kasus filariasis dari 19 daerah di sumaterea utara yang memiliki kasus filariasisi sebanyak 15 orang.

Jumlah kasus filariasis di provinsi utara secara keseluruhan dari 19 kabupaten kota adalah 148 orang (Profil Dinkes Provisi Sumut, 2016).

Data Profil Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah tahun 2017, menunjukkan bahwa jumlah penderita filariasis tahun 2015 sebanyak 11 orang, pada tahun 2016 turun menjadi 3 penderita filariasis baru, pada tahun 2017 terdapat 8 penderita filariasis baru. Jumlah filariasis keseluruhan selama tiga tahun terakhir sebanyak 22 orang. Dari data tahun 2017 tersebut dilihat bahwa penderita filariasis berada pada dua wilayah kerja puskesmas yaitu Puskesmas Lumut sebanyak enam orang dan Puskesmas Saragih dua orang.

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap distribusi filariasis dan mata rantai penularannya. Daerah endemis Brugia malayi adalah daerah hutan rawa, sepanjang sungai atau badan air lain yang ditumbuhi tanaman air. Lingkungan fisik, lingkungan biologi dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya merupakan penyebab filariasis (Kemenkes RI, 2014).

Berdasarkan penjelasan (lampiran) Permenkes No 94 tahun 2014, bahwa upaya pemberantasan filariasis telah dilaksanakan sejak tahun 1975 terutama di daerah endemis tinggi filariasis. Pada tahun 1997, World Health Assembly

menetapkan resolusi “Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem”, yang kemudian pada tahun 2000 diperkuat dengan keputusan negara- negara anggota WHO termasuk Indonesia dalam dalam Majelis Kesehatan Sedunia atau World Health Assemblydi Jenewa, Swiss menyepakati untuk mengeliminasi penyakit kaki gajah agar tidak terus menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan mendeklarasikan “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasisas a Public Health Problem by the Year 2020”. Program eliminasi dilaksanakan melalui pengobatan massal dengan DEC (Diethyl Carbamazine Citrate) dan Albendazol setahun sekali selama 5 (lima) tahun di lokasi yang endemis dan perawatan kasus klinis baik yang akut maupun kronis untuk mencegah kecacatan dan mengurangi penderitanya (Kemenkes RI, 2014).

Pada tahun 2015, pemerintah mencanangkan program Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA). Program ini dilaksanakan setiap bulan Oktober pada daerah endemis filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) filariasis dengan tujuan percepatan eliminasi penyakit kaki gajah tahun 2020 di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan filariasis dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (Buletin Kemenkes RI, 2015).

Pelaksanaan program BELKAGA dilakukan berdasarkan hasil Survei Darah Jari (SDJ) di daerah endemis dan dearah yang memiliki kasus filariasis, dari 511 kabupaten/kota di Indonesia maka diperoleh 241 kabupaten/kota sebagai daerah endemis. Dari data yang diperoleh bahwa dari 241 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 46 kabupaten/kota telah melaksanakan pemberian obat pencegahan masal (POPM) filariasis dengan komitmen minimal lima tahun

berturut-turut dengan harapan berhasil menurunkan microfilaria pada masyarakat menjadi < 1%. Pemberian obat pencegahan filariasis diberikan pada setiap orang usia dua tahun sampai dengan 70 tahun kecuali yang memiliki indikasi kesehatan tertentu (Seftia, 2017).

Tapanuli Tengah merupakan kabupaten yang berlokasi di pantai barat wilayah provinsi sumatera utara dan wilayahnya berada pada 0-1.266 m di atas permukaan laut dengan luas 6.194,98 km2 . Penduduk Tapanuli Tengah berjumlah 356.918 jiwa yang sebagian besar tinggal di daerah tertinggal/ pelosok perbatasan.

Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk (malaria, DBD dan filariasis) masih tergolong tinggi di wilayah Tapanuli Tengah berhubung dengan kondisi daerah tropis, dimana banyak jenis nyamuk yang berhasil hidup dan berkembang biak (Profil Tapanuli Tengah, 2017).

Kecamatan Lumut merupakan daerah perbatasan Tapanuli Tengah dengan kabupaten Tapanuli Selatan, pada daerah tersebut terdiri satu fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Lumut dengan tujuh desa wilayah kerja, lima Pustu dan salah satu adalah desa Lumut Maju. Desa Lumut Maju merupakan desa perbatasan langsung dengan Batang Toru (Tapanuli Selatan) dan penduduk desa tinggal di tepi aliran sungai, rawa-rawa, perkebunan sawit dan sulit untuk menempuh pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk desa lumut maju sebanyak 1.200 orang dan mayoritas adalah suku Nias (97%) dengan mata pencaharian sebagai petani atau buruh perkebunan PT sawit yang berada dekat dengan desa tersebut (Profil Puskesmas Lumut, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara (Maret, 2018) dengan Kepala Puskesmas Lumut, mengatakan bahwa pada bulan September 2017 pihak puskesmas

mendapatkan laporan tentang penderita filariasis dari masyarakat dan laporan petugas pelayanan kesehatan Puskesmas Batang Toru (Tapanuli Selatan). Pada bulan November 2017 Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah beserta dengan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara melakukan Survei Darah Jari (SDJ) di desa lumut maju. Dari 211 penduduk Desa Lumut Maju yang melakukan pemriksaan larva filaria terdapat enam orang mengalami positif filariasis, hal tersebut dinyatakan berdasarkan hasil laboratorium dan gejala klinis pada penderita. Dari 450 orang penduduk melakukan SDJ dan pemeriksaan klinis ditemukan 11 orang secara klinis memiliki gejala penyakit kaki gajah (adanya pembengkakan) namum hasil SDJ negatif.

Survei awal (Maret, 2018) dengan mewawancarai 10 orang masyarakat dan Sekretaris desa, mengatakan bahwa: (1) tidak mengetahui tentang penyakit filariasis (kaki gajah), (2) menganggap bahwa adanya pembengkakan fisik itu diakibatkan roh jahat (guna-guna atau tersapo), (3) fasilitas kesehatan (bidan desa dan pustu) tidak tersedia di desa maupun sekitarnya, (4) jarak untuk menempuh fasilitas kesehatan (puskesmas lumut) sangat jauh dan membutuhkan waktu tempuh hampir tiga jam dari desa lumut maju, (5) kondisi jalan yang mengakitakan transportasi (mobil) tidak dapat sampai di desa, transportasi yang biasa digunakan adalah motor (disebut RBT) dengan biaya yang cukup besar, (6) rumah (hunian) tidak ada yang bangunan permanen dan tidak ada yang memiliki jamban, (7) sebagian besar tidak menggunakan kelambu, (8) bekerja diperkebunan atau diluar rumah menggunakan celana pendek dan baju lengan pendek, (9) tidak ada tenaga listrik yang masuk ke desa, (10) lingkungan tempat tinggal masyarakat adalah perkebunan, rawa dan sungai sepanjang desa.

Sekretaris desa (Adrianus Ndraha) Lumut Maju (Maret, 2018), mengatakan mengalami kesulitan untuk dapat merubah perilaku masyarakat baik dalam bidang kesehatan atau hal lainnya. Masyarakat desa Lumut Maju mayoritas buta baca, tulis dan hitung, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Nias dan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengerti bahasa Indonesia dmikian juga dengan pengucapannya. Tingkat pendidikan masyarakat rendah dan sebagian besar anak-anak usia sekolah hanya menyandang status pendidikan tamat Sekolah Dasar sahaja.

Penelitian Karwiti, (2012) di wilayah kerja Puskesmas Suka Jadi kabupaten Banyuasin, menyatakan bahwa kondisi lingkungan (rumah dan rawa), jarak rumah dengan breeding habitat, dan kebiasaan tidak memakai kelambu mempunyai hubungan dengan kejadian filariasis.

Penelitian Yehud, (2014) di Kabupaten Manokwari, menyatakan bahwa lingkungan yang berawa dan tidak bersih, tingkat pendapatan dan pengetahunan yang rendah dan perilaku masyarakat tidak berpakain lengkap mempangaruhi terjadinya risiko filariasis.

Penelitian Ardias, dkk (2012) di wilayah Kabuaten Sambas menunjukkan bahwa (1) kondisi lingkungan rawa dan perkebunan (suhu dan kelembaban) (2) sanitasi lingkungan dan personal hygiene (3) perilaku masyarakat (tidak menggunakan kelambu dan tidak menggunakan pakaian lengan panjang saat bekerja) (4) kepadatan penduduk berhubungan dengan kejadian dan penularan filariasis.

Hasil penelitian Nungki Hapsari dan Santoso, (2012) di Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur, menunjukkan bahwa informan kepala

desa belum mengetahui tentang penyebab dan gejala akut filariasis. Pembinaan dan perhatian dari dinas kesehatan kepada petugas kesehatan di puskesmas dan kepada masyarakat masih belum cukup. Pelaporan yang dilakukan oleh puskesmas kepada dinas kesehatan masih belum ada tindak lanjut yang nyata dan baru sebatas pada pendistribusian obat dan buku-buku panduan yang diberikan oleh pihak kementerian kesehatan. Tidak adanya anggaran khusus untuk program eliminasi filariasis serta adanya anggapan tentang tidak urgentnya filariasis limfatik.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang

“Determinan Kejadian dan Penanggulangan Filariasis (penyakit kaki gajah) di Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah: “Bagaimanakah deskripsi determinan kejadian filariasis (lingkungan fisik, aspek ekonomi, aspek budaya dan perilaku) dan Penanggulangan (regulasi, penanganan penderita, pengendalian faktor risiko, dan komunikasi, informasi dan edukasi) serta peran masyarakat dan keluarga terhadap kejadian filariasis di Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Determinan Kejadian (lingkungan fisik, aspek ekonomi, aspek budaya dan perilaku) dan Penanggulangan (regulasi, penanganan penderita, pengendalian faktor risiko, dan komunikasi, informasi dan edukasi ) serta peran masyarakat dan keluarga terhadap

kejadian filariasis di Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pada :

1. Bagi Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Puskesmas Lumut dan lintas sektor terkait, sebagai masukan dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam pencegahan serta penanggulangan melalui pelaksanaan program percepatan eliminasi filariasis di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi perpustakaan hingga menjadi dasar pemikiran untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Filariasis (Penyakit Kaki Gajah)

Filariasis atau disebut dengan penyakit kaki gajah merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria, yang hidup didalam saluran dan kelenjar getah bening (sistem limfatik) dan dapat menyebabkan gejala klinis akut dan atau kronis.. Cacing ini menyebabkan infeksi pada manusia dengan cara ditularkan oleh vektor nyamuk (Permenkes RI, 2014).

Cacing filaria yang menyerupai benang dengan jenis Wuchereria bancrofti dan Brugia malayi menyebabkan filariasis limfatik yang hidup di manusia. Cacing ini tinggal di sistem limfatik, yaitu suatu jaringan yang terdiri atas kelenjar dan pembuluh limfa yang berfungsi mempertahankan keseimbangan cairan antara jaringan tubuh dan darah serta merupakan komponen penting dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Parasit filaria hidup selama empat sampai enam tahun, dan memproduksi berjuta-juta mikrofilaria imatur yang bersirkulasi didalam darah (WHO, 2012).

Permenkes No. 94 Tahun 2015, menjelaskan bahwa filariasis di Indonesia disebabkan oleh tiga spesies cacing filaria, yaitu :Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori. Dan secara epidemiologi cacing filaria dibagi menjadi 6 tipe, yaitu : (a). Wuchereria bancrofti tipe perkotaan (urban) ; Ditemukan di daerah perkotaan seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang, Pekalongan dan sekitarnya. Memiliki periodisitas nokturna dan ditularkan oleh nyamuk Culex quinquefasciatus yang berkembang biak di air limbah rumah tangga, (b).

Wuchereria bancrofti tipe pedesaan (rural) ; Ditemukan di daerah pedesaan di luar jawa, terutama tersebar luas di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Mempunyai periodisitas nokturna dan ditularkan oleh berbagai spesies nyamuk Anopheles.

(c). Brugia malayi tipe periodik nokturna; Mikrofilaria ditemukan di darah tepi pada malam hari dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles barbirostis yang ditemukan didaerah persawahan. (d). Brugia malayi tipe subperiodik nokturna ; Mikrofilaria ditemukan di darah tepi pada siang dan malam hari, tetapi lebih banyak di temukan pada malam hari. Nyamuk penularnya adalah Mansonia sp yang ditemukan didaerah rawa.(e). Brugia malayi tipe non periodik ; Mikrofilaria ditemukan di darah tepi baik pada malam maupun siang hari. Nyamuk penularnya adalah Mansonia bonneae dan Mansonia uniformis yang ditemukan di hutan rimba. (f). Brugia timori tipe periodik nokturna ; Mikrofilaria ditemukan di darah tepi pada malam hari. Nyamuk penularnya adalah Anopheles barbirostis yang ditemukan di daerah persawahan di Nusa Tenggara Timur dan Maluku Tenggara (Lampiran Permenkes No 94, 2014).

Morfologi cacing filaria. Secara umum daur hidup ketiga spesies cacing filaria tidak berbeda. Daur hidup parasit terjadi di dalam tubuh manusia dan tubuh nyamuk. Cacing dewasa (disebut makrofilaria) hidup disaluran dan kelenjar lmfe, sedangkan anaknya (disebut mikrofilaria) ada di dalam sistem peredaran darah.

Mikrofilaria dapat ditemukan di dalam darah tepi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan periodesitas, pada umumnya periodesitas nokturna, yaitu banyak terdapat di dalam darah tepi pada malam hari, sedangkan pada siang hari banyak terdapat di kapiler organ dalam seperti paru-paru, jantung dan ginjal (Febiger,

2013).

Makrofilaria. Makrofilaria (cacing dewasa) berbentuk silindris, halus seperti benang berwarna putih susu dan hidup didalam sistem limfe. Cacing betina bersifat ovovivipar dan berukuran 55 – 100 mm x 0,16 µm, dapat menghasilkan jutaan mikrofilaria. Cacing jantan berukuran lebih kecil ± 55 µm x 0,09 mm dengan ujung ekor melingkar. Makrofilaria dapat bertahan hidup cukup lama di dalam kelenjar limfe, dan dapat terjadi kerusakan sistem limfe ditempat tinggal cacing tersebut. Makrofilaria akan mati dengan sendirinya setelah 5-7 tahun, tetapi kerusakan sistem limfe yang berat tidak dapat pulih kembali (Permenkes RI, 2014).

Gambar 1. Makrofilaria (filaria dewasa), sumber Permenkes No 94, 2014

Mikrofilaria. Cacing dewasa betina, setelah mengalami fertilisasi, mengeluarkan jutaan anak cacing dan disebut mikrofilaria. Ukuran mikrofilaria 200 -600 µm x 8 µm dan mempunyai sarung. Secara mikroskopis, morfologi spesies mikrofilaria dapat dibedakan berdasarkan ukuran ruang kepala serta warna sarung pada pewarnaan giemsa, susunan inti badan, jumlah dan letak inti pada ujung ekor.

Tabel 1

Jenis Mikrofilaria yang Terdapat di Indonesia Spesimen Darah Tepi dengan Pewarnaan Giemsa

Morfologi/ Karakteristik W. bancrofti B. malayi B. timori Gambaran umum dalam

sediaan darah

Melengkung mulus

Melengkung Kaku dan patah

Melengkung Kaku dan patah Perbandingan lebar dan

panjang ruang kepala 1:1 1:2 1:3

Warna sarung Tidak

berwarna

Merah muda Tidak berwarna Ukuran Panjang (µm) 240 – 300 175 – 230 265 – 325

Inti badan Halus,

tersusun rapi

Kasar,

berkelompok

Kasar,

Berkelompok

Jumlah inti di ujung ekor 0 2 2

Gambaran ujung ekor Seperti pita ke arah ujung

Ujung agak tumpul

Ujung agak tumpul Sumber : Permenkes RI, 2014

Ahli parasitologi Prof. Saleha Sungkar, mengatakan bahwa yang menjadi penyebab kaki gajah bukan larva cacing filaria tetapi anak dari cacing filaria itu sendiri, cacing filaria dalam tubuh manusia seperti parasit sehingga menyebabkan metabolisme dalam tubuh terganggu (Irianto, 2014).

Lingkaran hidup cacing filaria. Herdiman, (2013) menjelaskan bahwa hospes defenitif filariasis adalah manusia. Lingkaran hidup cacing filaria meliputi : (1) pengisapan mikrofilaria dari darah atau jaringan oleh serangga pengisap darah; (2) metamorfosis mikrofilaria di dalam hospes perantara serangga mula- mula membentuk larva Rabditiform lalu membentuk larva Filariform yang infektif. (3) penularan larva infektif ke dalam kulit hospes baru melalui Proboscis serangga yang menggigit. Bila serangga menggigit hospes definitif, larva akan meninggalkan ujung Proboscis ke kulit dekat lubang gigitan, lalu masuk ke tubuh melalui luka tersebut. Sesudah menembus kulit melalui luka gigitan, larva

meneruskan perjalanan ke pembuluh dan kelenjar limfa, tempat mereka tumbuh sampai dewasa dalam waktu setahun.

Metamorfosis dalam tubuh nyamuk, dimulai saat nyamuk mengihisap darah manusia/hewan yang mengandung mikrofilaria. Setelah masuk, maka mikrofilaria akan terbawa masuk ke lambung dan melepaskan selubungnya, kemudian bergerak menuju otot atau jaringan lemak di dada. Setelah ± 3 hari, berubah bentuk menjadi larva stadium 1 (L1) bentuknya seperti sosis berukuran 125-250µm x 10-17 µm dengan ekor panjang seperti cambuk , pada ± 6 hari kemudian berubah menjadi stadium 2 ( L2) dan disebut larva perinfektif yang berukuran 200-300 µm x 15-30 µm dengan ekor memendek dan menunjukkan adanya gerakan. Hari ke 8-10 untuk B. malayi atau 10-14 pada W.bancrofti larva akan tumbuh menjadi stadium tiga (L3) dengan ukuran ± 1400 µm x 200 µm yang merupakan larva infektif ( Permenkes RI, 2014).

Penularan filariasis. Penularan filariasis dapat terjadi bila ada tiga unsur, yaitu : 1). adanya sumber penularan, yaitu manusia atau hospes reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya, 2). adanya vektor, yakni nyamuk yang dapat menularkan filariasis, 3). manusia yang rentan terhadap filariasis.

Seseorang tertular bila mendapat gigitan nyamuk yang mengandung larva infektif (larva stadium 3 - L3) (Permenkes RI, 2014).

Nyamuk terinfeksi mendapat mikrofilaria sewaktu menghisap darah penderita atau binatang reservoir yang mengandung mikrofilaria. Siklus penularan filariasis melalui dua tahap yaitu perkembangan dalam tubuh nyamuk (vektor) dan tahap perkembangan dalam tubuh manusia (hospes) dan reservoir.

Berbeda dengan penularan pada malaria dan demam berdarah, seseorang bisa terinfeksi filariasis apabila mendapat gigitan nyamuk ratusan atau ribuan kali (Permenkes RI, 2014).

Mikrofilaria akan mengalami perubahan hidup (stadium seksual) dan menjadi dewasa di dalam kelenjar getah bening manusia sebagai host definitif.

Cacing betina akan memproduksi mikrofilariae dan masuk ke dalam aliran darah perifer manusia pada malam hari (nocturnal periodicity) dengan konsentrasi tinggi pada pukul antara 22.00 wib sampai dengan 02.00 wib ( Chandra B, 2013).

Tabel 2

Distribusi Spesies Cacing Filaria dan Nyamuk Penularnya di Indonesia Provinsi Spesies cacing filaria Spesies vektor

Aceh W. bancrofti, B.

Malayi

Cx. Quinquefasciatus, Ma.

Uniformis, Ma. Indiana Sumatera Utara B. Malayi Ma. Uniformis

Riau W. bancrofti, B.

Malayi

Ma. Uniformis, Ma. Dives, Ma.

Bonneae, An. Nigerimus Sumatera Barat B. Malayi Mansonia spp, An. Nigerimus

Jambi B. Malayi, W.

Bancrofti

Ma. Uniformis, Ma. Indiana, Ma.

Anulifera

Bengkulu B. Malayi Ma. Uniformis, Ma. Annulata, Ma. Dives, Ma. Bonneae

Sumatera Selatan B. Malayi Ma. Uniformis, An. Nigerimus

Lampung B. Malayi Ma. Uniformis

DKI Jakarta W. bancrofti Cx. Quinquefasciatus Jawa Barat B. Malayi, W.

Bancrofti

Cx. Quinquefasciatus, Ma. Indiana Jawa Tengah B. Malayi, W.

Bancrofti

Cx. Quinquefasciatus, Ma. Indiana Provinsi Spesies cacing filaria Spesies vektor

Kalimantan Barat B. Malayi Ma. Uniformis, An. Nigerimus Kalimantan

Tengah

B. Malayi Ma. Uniformis, An. Nigerimus

Tabel 2

Distribusi Spesies Cacing Filaria dan Nyamuk Penularnya di Indonesia Provinsi Spesies cacing filaria Spesies vektor

Kalimantan Selatan

B. Malayi Ma. Uniformis, An. Nigerimus, Cx.

Quinquefasciatus, Ma. Indiana, Ma.

Annulata, Ma. Dives, Ma. Bonneae Kalimantan Timur B. Malayi Ma. Dives, Ma. Bonneae, Ma.

Uniformis

NTB W. bancrofti An. Subpictus

NTT B.Timmori, W. W. Bancrofti

An. Barbirostris, An. Subpictus, An. Vagus

Sulawesi Selatan B. Malayi An. Barbirostris, Ma. Dives, Ma.

Uniformis Sulawesi Tengah B. Malayi, W.

Bancrofti

An. Barbirostris Sulawesi Tenggara B. Malayi, W.

Bancrofti

An. Barbirostris, Ma. Dives, Ma.

Uniformis Sulawesi Utara B. Malayi An. Barbirostris

Maluku B. Malayi Ma. Uniformis

Papua W. Bancrofti An. Farauti, Ma. Indiana, Ma.

Dives, An. Aconitus, Ae. Koechi, Ar. Subaltabus, Ma. uniformis Sumber : Permenkes RI, 2014

Masa inkubasi dan masa penularan. Manifestasi inflamasi alergik mungkin timbul lebih cepat yaitu sebulan setelah terjadi infeksi, mikrofilaria belum ditemukan dalam darah hingga 3-6 bulan pada Brugia timori dan 6-12 bulan pada Wucheria bancrofti (Chin, 2012).

Manusia dapat menularkan penyakit filariasis melalui nyamuk pada saat mikrofilaria berada pada darah tepi, mikrofilaria akan terus ada selama 5-10 tahun atau lebih sejak infeksi awal. Nyamuk akan menjadi infektif sekitar 12-14 hari setelah menghisap darah yang terinfeksi (Permenkes RI, 2014).

Gambar 2. Siklus penularan filariasis

Gejala klinis filariasis. Gejala klinis filariasis terdiri dari gejala klinis akut dan kronis. Gejala klinis akut berupa limfadenitis, limfangitis, adenolimfangitis yang disertai demam, sakit kepala, rasa lemah dan timbulnya abses. Abses dapat pecah dan kemudian mengalami penyembuhan dengan meninggalkan jaringan parut, didaerah lipatan paha dan ketiak (Permenkes RI, 2014).

Menurut Kurniawan, (2013) dalam perjalanan penyakitnya, filariasis bermula dengan adenolimfangitis akut berulang dan berakhir dengan terjadinya obstruksi menahun dari sistem limfatik. Perjalanan penyakit tidak jelas dari satu stadium ke stadium berikutnya tetapi bila diurut dari masa inkubasi, maka dapat

dibagi menjadi :

Masa prepaten. Masa prepaten adalah masa masuknya larva infektif ke dalam tubuh sampai terjadinya Microfilaremia yang berkisar 3-7 bulan. Hanya sebagian saja dari penduduk di daerah endemik yang menjadi mikrofilaremik, dan dari kelompok ini pun tidak semua menunjukkan gejala klinis. Terlihat bahwa kelompok ini termasuk kelompok yang Asimptomatik amikrofilaremik dan Asimptomatik mikrofilaremik.

Masa inkubasi. Masa dimana masuknya larva infektif sampai terjadinya gejala klinis berkisar antara delapan sampai 16 bulan.

Gejala klinik akut. Gejala klinik akut filariasis berupa limfadenitis, dan limfangitis disertai panas dan malaise.

Gejala menahun (kronik). Gejala menahun terjadi 10-15 tahun setelah serangan pertama berupa cacat fisik yang mengganggu aktivitas serta membebani keluarga.

Diagnosis filariasis. Diagnosis terdiri dari beberapa yaitu : Diagnosis klinis ditegakkan melalui anamnesis yang dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Diagnosis klinik penting dalam menentukan akut dan menahunnya suatu kasus. Diagnosis parasitologik, ditegakkan dengan ditemukannya mikrofilaria pada pemeriksaan darah tepi (jari) malam hari.

Pemeriksaan dapat dilakukan pada siang hari, 30 menit setelah diberi dietilkarmabasin 100 mg.

Diagnosis epidemiologik, Endemistis filariasis suatu daerah ditentukan dengan menentukan microfilarial rate (Mf rate), Acute DiseaseRate (ADR) dan

Chronic Disease Rate (CDR) dengan memeriksa sedikitnya 10% dari jumlah penduduk. Pendekatan praktis untuk menentukan suatu daerah endemis filariasis, dapat melalui penemuan penderita Elephantiasis.

Pengobatan filariasis. Indonesia menetapkan eliminasi filariasis sebagai salah satu program nasional pemberantasan penyakit menular dengan menerapkan dua strategi utama yaitu memutuskan rantai penularan dengan pengobatan massal didaerah endemis (Mf rate > 1%) dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis filariasis. Pengobatan massal menggunakan kombinasi Dietilkarmabasin (DEC) 6 mg/kg BB, Albendazol 400 mg dan Paracetamol 500 mg. Pengobatan massal dilaksanakan serentak terhadap semua penduduk tetapi untuk sementara di tunda bagi anak beruasia kurang dari dua tahun, ibu hamil, orang yang sedang sakit berat, penderita kasus kronis filariasis dalam serangan akut serta anak berusia kurang dari lima tahun dengan marasmus atau kwasiorkor (Permenkes RI, 2014).

Obat lain yang dapat digunakan adalah Ivermektin seacara efektif menurunkan kadar mikrofilaria namun tidak dapat membunuh makrofilaria (cacaing dewasa) namun tetap dapat digunakan sebagai penghambat pertumbuhan dan perkambangan cacing filaria. Tindakan untuk mengatasi cairan hidrokel adalah dengan aspirasi dan operasi. Aspirasi pada kasus hidrokel tidak dianjurkana karena besar kemungkinan akan menimbulkan infeksi. Beberapa indikasi untuk dapat melakukan operasai pada kasus hidrokel adalah : a. Hidrokel yang membesar dan dapat menekan pembuluh darah, b. Hidrokel terasa berat dan merasa bahwa hal tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari. (Herdiman, 2009).

Pengobatan massal hendaknya menggunakan metode dosis bertahap sesuai dengan kondisi keparahan penderita karena selain menghemat waktu menjadi tiga bulan, reaksi samping pengobatan tidak jauh berbeda dengan dosis rendah, dan minimal total dosis obat 2,494 mg tercapai adanya penurunan sampai dengan 99,78 persen (Kardiningsih, 2001).

Menurut Gandahusada, dkk. (2012) penyakit filariasis terutama ditemukan di daerah katulistiwa dan merupakan masalah di daerah dataran rendah tetapi kadang-kadang ditemukan di daerah bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi.

Di Indonesia penyakit ini lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan dan yang terdapat di perkotaan hanya W.bancrofti yang telah ditemukan di kota Jakarta, Tangerang, Pekalongan, Semarang dan mungkin di beberapa kota lainnya.

Di Indonesia filariasis tersebar luas; daerah endemi terdapat dibanyak pulau di seluruh Nusantara, seperti Sumatera dan sekitarnya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua, dan masih banyak daerah yang belum diselidiki (Ditjen PP dan PL, 2016).

Prevalensi infeksi sangat variabel; ada daerah yang non-endemik dan ada pula daerah-daerah dengan derajat endemik yang tinggi seperti Papua dan Pulau Buru dengan derajat infeksi yang dapat mencapai 70%. Prevalensi infeksi dapat berubah-ubah dari masa ke masa dan pada umumnya ada tendensi menurun dengan kemajuan dalam pembangunan yang menyebabkan perubahan lingkungan (Ditjen PP dan PL, 2016).

Manusia yang mengandung parasit selalu dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang rentan (Suseptibel). Biasanya pendatang baru ke daerah

endemis (transmigrasi) lebih rentan terhadap infeksi filariasis dan lebih menderita dari pada penduduk asli. Laki-laki lebih banyak yang terkena infeksi, karena lebih banyak kesempatan untuk mendapat infeksi (Exposure). Gejala penyakit lebih nyata pada laki-laki, karena pekerjaan fisik yang lebih berat (Irianto, 2014).

Tipe B.malayi yang dapat pada hewan merupakan sumber infeksi untuk manusia. Hewan yang sering ditemukan mengandung infeksi adalah kucing, dan kera terutama jenis Presbitys, meskipun hewan lain mungkin juga terkena infeksi. Banyak spesies nyamuk telah ditemukan sebagai vektor filariasis, tergantung pada jenis cacing filarianya. W.bancrofti terdapat didaerah perkotaan (urban) ditularkan oleh Culex quinquefasciatus yang menggunakan air kotoran dan tercemar sebagai tempat perindukkannya. W. bancrofti yang di pedesaan (rural) dapat ditularkan oleh berbagai macam spesies nyamuk. Di Papua W.bancrofti ditularkan oleh An.farauti yang dapat menggunakan bekas jejak kaki binatang (Hoofprint) untuk tempat perindukkannya. Selain itu ditemukan juga vektor An.koliensis, An.punctulatus, Cx.annulirostris dan An.kochi. W.bancrofti didaerah lain dapat ditularkan oleh spesies lain seperti An.subpictus didaerah pantai NTT dan juga nyamuk Culex pernah ditemukan sebagai vektor (Lampiran Permenkes, 2014).

Brugia malayi yang hidup pada manusia dan hewan, biasanya ditularkan oleh berbagai spesies Mansonia seperti Mn.uniformis, Mn.bonneae, Mn.dives dan lain-lain yang berkembang biak di daerah rawa di Sumatera, Kalimantan, Maluku dan lain-lain. B.malayi yang periodik ditularkan oleh An.barbitorus yang memakai sawah sebagai tempat perindukannya, seperti di daerah Sulawesi (Lampiran Permenkes, 2014).

Brugia timori ,merupakan spesies yang baru ditemukan di Indonesia sejak 1965 dan hingga sekarang hanya ditemukan di daerah N.T.T. dan Timor Timur, ditularkan oleh An.barbirostris yang berkembang biak di daerah sawah, baik didekat pantai maupun didaerah pedalaman. Brugia malayi dan timori hanya terdapat di pedesaan saja karena vektornya tidak dapat berkembang biak di perkotaan (Lampiran Permenkes, 2014).

Faktor lingkungan yang dapat menunjang kelangsungan hidup hospes reservoar dan vektor, merupakan hal sangat penting dalam pendukung kejadian filariasis. Dengan demikian, filariasis yang ada di suatu daerah endemis dapat diduga jenisnya dengan melihat keadaan lingkungan (Permekes, 2014)

Determinan Kejadian Filariasis

Determinan merupakan faktor yang kehadirannya meningkatkan probabilitas kejadian penyakit, sebelum penyakit tersebut mencapai fase ireversibilitas. Dalam epidemiologi hasil riset tentang penyebab penyakit pada umumnya masih bersifat mungkin atau mekanismenya belum diketahui, maka digunakan kata determinan untuk menerangkan suatu variabel yang meningkatkan probabilitas individu untuk mengalami penyakit (Murti, 2007).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia diketahui bahwa kejadian filariasis umumnya dihubungkan dengan faktor risiko lingkungan, sosial budaya dan ekonomi serta perilaku. Faktor-faktor tersebut berperan terhadap penularan filariasis dan bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya (Infodatin, 2016).

Lingkungan berpengaruh terhadap distribusi kasus filariasis dan mata rantai penularannya. Biasanya daerah endemis Brugia malayi adalah daerah

dengan hutan rawa, sepanjang sungai atau badan air lain yang ditumbuhi tanaman air. Sedangkan daerah endemis Wuchereria bancrofti tipe perkotaan (urban) adalah daerahdaerah perkotaan yang kumuh, padat penduduknya dan banyak genangan air kotor sebagai habitat dari vektor yaitu nyamuk Culex quinquefasciatus. Sedangkan daerah endemis Wuchereria bancrofti tipe pedesaan (rural) secara umum kondisi lingkungannya sama dengan daerah endemis Brugia malayi. Secara umum lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial ekonomi dan budaya (Permenkes RI, 2014).

Permenkes RI, 2014, menjelaskan bahwa lingkuangan dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Fisik : Lingkungan fisik mencakup antara lain keadaan iklim, keadaan geografis, struktur geologi dan sebagainya. Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan vektor, sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber penularan Filariasis. Lingkungan fisik dapat menciptakan tempat-tempat perindukan dan beristirahatnya nyamuk. Suhu dan kelembaban berpengaruh terhadap pertumbuhan, masa hidup serta keberadaan nyamuk. Lingkungan dengan tumbuhan air di rawa-rawa dan adanya hospes reservoir (kera, lutung dan kucing) berpengaruh terhadap penyebaran B.malayi subperiodik nokturna dan non periodik.

2. Lingkungan Biologik : Lingkungan biologik dapat menjadi rantai penularan Filariasis. Contoh lingkungan biologik adalah adanya tanaman air sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia spp.

3. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Budaya : Lingkungan sosial, ekonomi dan budaya adalah lingkungan yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk perilaku, adat istiadat, budaya, kebiasaan dan tradisi penduduk. Kebiasaan bekerja di kebun pada malam hari atau kebiasaan keluar pada malam hari, kebiasaan tidur perlu diperhatikan karena berkaitan dengan intensitas kontak dengan vektor. Insiden Filariasis pada laki-laki lebih lebih tinggi daripada perempuan karena umumnya laki–laki lebih kontak dengan vektor karena pekerjaannya (Permenkes RI, 2014).

Determinan Penanggulangan Filariasis

Penanggulangan filariasis merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai eliminasi filariasis di Indonesia tahun 2020, dan untuk mendukung hal tersebut perlu ditetapkan kebijakan, strategi teknis serta beberapa pokok kegiatan dalam pelaksanaan penanggulangan filariasis. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam penyelanggaraan penanggulangan filariasis adalah : 1. Surveilans kesehatan, 2. Penanganan penderita, 3. Pengendalian faktor risiko dan 4.

Komunikasi, informasi dan edukasi. Program pemberantasan filariasis di Indonesia dimaksudkan untuk : a. Menurunkan Acute Disease Rate (ADR), b.

Menurunkan Microfilaria Rate (Mf rate) kurang dari satu persen c.

Mempertahankan Chronic Disease Rate (CDR) (Permenkes RI, 2014).

Pelaksanaan eliminasi filariasis di Indonesia dilakukan dengan menerapkan Program Eliminasi Filariasis Limfatik Global dari WHO, yaitu memutuskan rantai penularan filariasis serta mencegah dan membatasi kecacatan.

Masyarakat diharapkan berperan serta dengan cara :

1. Memeriksakan diri kepada petugas kesehatan jika kemungkinan adanya tanda dan gejala filariasis.

2. Bersedia menelan obat secara teratur sesuai dosis yang dianjurkan petugas kesehatan.

3. Berusaha menghindarkan diri dari gigitan nyamuk dengan cara : a. Tidur memakai kelambu

b. Menutup lubang angin (ventilasi) rumah dengan kawat kasa halus.

c. Menggunakan obat anti nyamuk (bakar, oles, semprot)

d. Menghilangkan tempat perindukan nyamuk sehingga meminimalisasi perkembangan nyamuk melalui gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

Strategi WHO untuk membasmi filariasis limfatik yaitu dengan menerapkan Strategi global programme to eliminate lymphatic filariasis yang memiliki dua komponen ; (1). Menghentikan penyebaran infeksi dengan interupsi transmisi. Untuk melakukan interupsi transmisi, daerah endemik filaria harus diketahui, kemudian program pengobatan masal diterapkan untuk mengobati populasi yang berisiko. Di banyak negara, program dilakukan dengan pemberian dosis tunggal dua obat bersamaan satu kali per tahun. (2). Untuk mengurangi beban akibat penyakit diperlukan edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan pada pasien yang mengalami infeksi. Dengan edukasi tersebut diharapkan pasien akan meningkatkan higiene lokal sehingga mencegah episode inflamasi akut yang berkelanjutan ( Herdiman, 2009).

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan filariasiss meliputi penyelenggaraan penanggulangan filariasis, POMP filariasis, kejadian ikutan

pasca pengobatan filariasis dan eliminasi filariasis. Dalam penyelenggaraan penanggulangan filariasis merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah sumber daya, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan (Permenkes RI, 2014).

Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis memiliki tujuan untuk menurunkan angka mikrofilaria rate menjadi < 1 persen, menurunya kepadatan rata-rata mikrofilaria dan terputusnya rantai penularan filariasis.

Kegiatan POMP filariasis dilaksanakan sekali setahun selama minimal lima tahun berturut-turut, kemudian diikuti dengan evaluasi dampak setelah POMP filariasis dihentikan dengan menerapkan surveilans pada periode stop POMP filariasis.

Berdasarkan penjelasan Permenkes No 94 tahun 2014, bahwa POMP Filariasis dilaksanakan dengan 5 tahapan setelah selesai melakukan surveilans.

Gambar 3. Tahapan pelaksanaan POMP filariasis

Dalam rangka penanggulangan filariasis, pemerintah daerah kabupaten/

kota bertanggung jawab untuk : a. Melaksanakan kegiatan penanggulangan filariasis, b. Melakukan koordinasi dan jejaring kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan dengan penanggulangan filariasis, c.

Tahap 5 verivikasi (WHO) Tahap 4

Sertifikasi eliminasi filariasis nasional Tahap 3

Surveilans periode stop POMP filariasis Tahap 2

Pelaksanaan POMP filariasis dan monitoring Tahap 1

Pemetaan Daerah endemis filariasis

Melakukan pemantauan dan evaluasi penanggulangan filariasis di unit pelaksanaan teknis/ dam atau di masyarakat, d. Melakukan bimbingan teknis penanggulangan filariasis di unit pelaksana teknis, e. Melakukan pelatihan teknis penanggulangan filariasis untuk pelaksanaan teknis dan masyarakat, f. Menyusun laporan penanggulangan filariasis (Permenkes RI, 2014).

Sumber daya kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diharakan berperan dalam melakukan penanggulangan filariasis serta melatih dan mengkut sertakan kader. Pendanaan dalam pelaksanaan penanggulangan adalah berasal dari APBN, APBD, masyarakat atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (Permenkes RI, 2014).

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan filariasis dapat dilakukan secara individu atau terorganisir dengan peran : a. Sebagai kader dalam kegiatan POMP filariasis, penemuan penderita, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat dan pengendalian vektor, b. Melaksanakan kegiatan promsi kesehatan.pihak swasta atau lembaga donor dapat berperan dalam memeberikan dukungan berupa : a. Memberikan dukungan pembiayaaan sesuai dengan aturan perundang- undangan, b. Penyediaan obat, bahan dan alat kesehatan serta sarana operasional, c. Penyediaan materi promosi dan edukasi, d. Pelatihan teknis dan manajemen, dan e. Penyediaan tenaga ahli (Permenkes RI, 2014).

Perilaku manusia pada hakekatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Menurut Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2014), perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsangan (Stimulus) dan tanggapan atau respon.

Perilaku kesehatan merupakan respon seseorang terhadap suatu obyek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, serta lingkungan.

Menurut Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2014) perilaku dibagi kedalam 3 (tiga) domain yaitu : a) kognitif (Cognitive), b). Afektif (Affective), c). psikomotor (Psychomotor). Dalam perkembangannya, teori Bloom ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan, yakni : pengetahuan (Knowledge), sikap (Attitude) dan tindakan (Practice).

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk sikap dan tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu: a).Tahu (know), b). memahami (Comprehension), c). aplikasi (Aplication), d). analisis (Analysis), e). sintesis (Syntesis), f). evaluasi (Evaluation).

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku (Notoatmodjo, 2014). Hal ini disebabkan karena setelah seseorang mengetahui stimulus atau obyek, proses selanjutnya akan menilai atau bersikap terhadap stimulus tersebut, oleh sebab itu sikap dikatakan sebagai respon evaluatif. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap positif- negatif, baik – buruk, menyenangkan-tidak menyenangkan terhadap suatu obyek.

Tindakan atau praktek adalah respon untuk melaksanakan apa yang telah diketahui atau disikapi. Setelah seseorang mengetahui stimulus atau obyek

kesehatan dan melakukan penilaian terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktekkannya. Perilaku yang berhubungan dengan pencegahan penyakit filariasis seperti: tidur menggunakan kelambu, memasang kasa pada ventilasi rumah, tidak beraktivitas diluar rumah pada malam hari dan menjaga kebersihan lingkungan, merupakan perilaku seseorang setelah mengetahui cara pencegahan penyakit filariasis (Santoso, 2013)

Pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit filariasis memegang peranan penting terhadap perubahan perilaku masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit filariasis. Penelitian Uloli (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan mempunyai hubungan yang siginifikan dengan kejadian filariaisis.

Sosial ekonomi dan budaya merupakan lingkungan yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia yang dilatar belakangi oleh beberapa aspek seperti pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, adat istiadat, kebiasaan hidup penduduk (Meryan, 2013)

Faktor sosial budaya, dan ekonomi dapat mempengaruhi penularan filariasis. Kebiasaan bekerja di kebun di malam hari atau keluar rumah di malam hari atau kebiasaan tidur perlu diperhatikan karena berkaitan dengan intensitas kontak dengan vektor. Insiden pada laki-laki lebih tinggi dari pada insiden filariasis perempuan karena umumnya laki-laki lebih sering kontak dengan vektor sehubungan dengan pekerjaannya (Romaito, 2014)

Status sosial ekonomi dalam hal ini tingkat pendapatan penduduk yang

rendah berpengaruh terhadap upaya pencegahan penyakit dengan memelihara lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan, seperti membangun rumah yang sehat sehingga mencegah penularan filariasis atau memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya terutama makanan yang bergizi (Abzizah, 2013).

Menurut Hantika (2016) bahwa penularan filariasis banyak dikaitkan dengan aspek sosial budaya, antara lain pengetahuan, kepercayaan, sikap dan kebiasaan masyarakat. Perilaku penduduk dapat juga mengurangi atau menambah kemungkinan penularan filariasis.

Banyak paham yang menganggap bahwa filariasis terjadi karena adanya faktor mastis, yang biasa dikenal dengan ilmu hitam ” suanggi”, bahkan sebagai penyakit kutukan maupun turunan. Ada yang mengaitkan dengan pekerjaan dimana dengan bekerja keras dan cuaca dingin akan menyebabkan kaki gajah, ada pula yang menganggap bahwa filariasis bersumber dari minum air atau alergi makanan tertentu (Setyawati, 2015).

Landasan Teori

Kondisi dan keberadaan lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan merupakan empat faktor yang memperngaruhi status kesehatan pada manusia. Diantara keempat faktor tersebut, faktor lingkungan (fisik, biologi dan budaya) memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran penyakit menular termasuk filariasis. Faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan (Budiarto, 2013).

Permenkes RI, 2014 menjelaskan bahwa kejadian filariasis disebabkan oleh bebarapa faktor:

1. Nyamuk sebagai vektor (Wuchereria bancrofti, Brugria malayi, dan Brugria timori)

2. Hospes (Manusia dan hewan) pada umumnya semua manusia dapat tertular filariasis apabila digigit oleh nyamuk infektif dan beberapa jenis hewan dapat berperan sebagai sumber penularana filariasis (lutung, kera dan kucing).

3. Lingkungan (fisik, biologi dan sosial ekonomi dan budaya). Penanggulangan kejadian filariasis dilaksanakan melalui pokok kegiatan yaitu surveilans kesehatan, penanganann penderita, pengendalian faktor risiko, komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan peran serta Pemerintah daerah (lintas sektoral yang berhubungan dengan kejadian filariasis), sumber daya kesehatan, peran serta masyarakat dan peran serta swasta (Permenkes RI, 2014).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia diketahui bahwa kejadian filariasis umumnya dihubungkan dengan faktor risiko lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya serta perilaku. Faktor-faktor tersebut berperan terhadap penularan filariasis dan bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya (Infodatin, 2016).

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan kejadian filariasis karena lingkungan merupakan tempat berkembangbiaknya vektor penular filariasis. Secara umum kondisi lingkungan yang cocok untuk perkembangbiakan vektor W.bancrofti tipe pedesaan sama dengan daerah endemis