IMPLEMENTASI TRACEABILITY DI INDONESIA: STUDI KASUS PERIKANAN TUNA DI PELABUHAN PERIKANAN

SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

TIA DINI PRATIWI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2021

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Implementasi Traceability di Indonesia: Studi Kasus Perikanan Tuna Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2021 Tia Dini Pratiwi

C451180041

RINGKASAN

TIA DINI PRATIWI. Implementasi Traceability di Indonesia: Studi Kasus Perikanan Tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Dibimbing oleh BUDY WIRYAWAN dan TRI WIJI NURANI.

Ikan tuna merupakan salah satu komoditas unggulan ekonomis tinggi dalam industri perikanan. Negara tujuan ekspor tuna meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengharuskan sistem traceability. Traceability berperan sebagai sistem untuk menelusuri riwayat produk melalui pendokumentasian. Traceability di Indonesia diterapkan sejak tahun 2010 dan dikembangkan oleh Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) di Indonesia Timur.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman adalah salah satu pelabuhan yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, berdasarkan survei pendahuluan diketahui bahwa masih terdapat kelemahan pada sistem pendokumentasian dan kegiatan penanganan tuna saat bongkar hingga pendistribusian ke industri pengolahan perikanan tuna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan penerapan traceability MDPI; (2) mengidentifikasi struktur rantai pasok di PPS Nizam Zachman; (3) menemukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability di PPS Nizam Zachman; (4) merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability.

MDPI memiliki program unggulan IFITT (improving fisheries information and traceability tuna). IFITT berfokus pada informasi perikanan berbasis teknologi untuk memudahkan traceability perikanan tuna. Sistem yang dikembangkan IFITT meliputi spot trace dan tracetales.

Rantai pasok perikanan tuna di PPS Nizam Zachman dari kapal penangkap ikan, kemudian didistribusikan ke industri perikanan tuna. Proses rantai pasok melibatkan pelabuhan sebagai fasilitator dan pengawas kegiatan, nelayan sebagai produsen utama dan industri pengolahan berperan sebagai anggota utama. Melalui rantai pasok dapat ditemukan hambatan atau kekurangan mengenai penerapan traceability di PPS Nizam Zachman.

Berdasarkan aktivitas rantai pasok dan hasil penilaian tingkat kesesuaian kegiatan perikanan tuna di PPS Nizam Zachman didapatkan kegiatan yang menghambat traceability. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pengisian e-logbook, penanganan tuna saat bongkar, penanganan ikan tuna di industri pengolahan perikanan tuna, dan industri pengolahan perikanan tuna belum sepenuhnya digitalisasi.

Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu: 1) sosialisasi, pelatihan monev dan pemantauan aktivitas nelayan; 2) meningkatkan pemahaman syarat- syarat dasar traceability terkalit mutu ikan tuna dan adanya pengawasan mutu di lapang secara berkala; 3) kolaborasi pemerintah dengan LSM maupun asosiasi industri perikanan tuna.

Kata kunci: analisis GAP, ekspor tuna, ketertelusuran, penanganan ikan tuna, rantai pasok

SUMMARY

TIA DINI PRATIWI. Implementation of traceability in Indonesia: tuna fisheries case study in ocean fishing port of Nizam Zachman Jakarta. Supervised by BUDY WIRYAWAN and TRI WIJI NURANI.

Tuna is one of high economical commodity in fisheries industrialization program. Exporter country of Indonesia tuna are United states, European Union, and Japan. The United States and European Union have decreed the traceability system. Traceability plays a role as a system to trace product history by documentation. Traceability system in Indonesia has been applied since 2010 and developed by Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) in Eastern Indonesia.

Nizam Zachman Fishing port is one of fishing port export oriented to United states and European union. But, based on the survey shows that documentation system, tuna handling when loading until distribution process to the processing industry are still low. The objective of this study were: (1) to describe the application of traceability system by MDPI, (2) to identify structure of rantai pasok in Nizam Zachman Fishing port, (3) to formulate obstacle factors of traceability, (4) to recommend improvement action of traceability implementation

MDPI has program called IFITT (improving fisheries information and traceability tuna). IFITT focuses on technlogy based fisheries information to facilitate traceability of tuna fisheries. The systems developed by IFITT are spot trace and tracetales.

Tuna supply chain in Nizam Zachman Fishing port Zachman was from fishing boats, then distributed to tuna fishing industry. Supply chain process involved fishing port as facilitator and supervisor, the fisherman as main producer, and processing industry as main member. The supply chain system could find the obstacle on traceability system in Nizam Zachman Fishing port.

Based on supply chain and assesment result of suitability level on tuna fishery activity in Nizam Zachman Fishing port was known that there were activities which bothered the traceability. This activity were e-logbook filling, tuna handling when unloading, tuna handling in processing industry, and the processing industry had not yet completely used digital technology.

The improvement to resolve the problem were: 1) socialization, training, monitoring and evaluation, and monitoring fisherman activity, (2) increasing comprehension about the requirement related to tuna quality and quality control in the field periodically, (3) collaboration between government with NGOs and industry associations of tuna fishery.

Key word: GAP analysis,supply chain, traceability, tuna export, tuna handling

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2021 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

IMPLEMENTASI TRACEABILITY DI INDONESIA: STUDI KASUS PERIKANAN TUNA DI PELABUHAN PERIKANAN

SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

TIA DINI PRATIWI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Teknologi Perikanan Laut

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2021

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Prof. Dr. Ir. Domu Simbolon, M.Si

Judul Tesis : Implentasi Traceability di Indonesia: Studi Kasus Perikanan Tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama : Tia Dini Pratiwi NIM : C451180041

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Tanggal Ujian: 14 Januari 2021 Tanggal Lulus:

Dr. Ir. Budy Wiryawan, MSc Ketua

Prof. Dr. Ir. Tri Wiji Nurani, Msi Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Teknologi Perikanan Laut

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Yopi Novita, SPi, MSi Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, MEng

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Implentasi Traceability di Indonesia: Studi Kasus Perikanan Tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta”.

Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Komisi pembimbing Dr. Ir. Budy Wiryawan, MSc dan Prof. Dr. Ir. Tri Wiji Nurani, M.Si yang telah memberikan arahan, motivasi dan saran sehingga karya ilmiah ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

2. Dosen penguji luar komisi Prof. Dr. Ir. Domu Simbolon, M.Si ;

3. Ketua Program Studi Teknologi Perikanan Laut Dr. Yopi Novita, S.Pi, M.Si dan sekretaris program studi Dr. Vita Rumanti Kurniawati, S.Pi, MT yang telah memberikan masukan dan saran;

4. Seluruh dosen dan staf karyawan Program Studi Teknologi Perikanan Laut;

5. Seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang diberikan selama proses menempuh pendidikan;

6. Pihak pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan industri pengolahan perikanan KMJ dan SSS atas bantuan dalam pengambilan data di lapangan saat penelitian;

7. Teman-teman TPL 54 dan 55 atas semangat, dukungan, persahabatan dan kebersamaannya selama menempuh pendidikan di IPB; dan

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses menempuh pendidikan dan proses penyelesaian tesis dari pengumpulan data, pengolahan, hingga penyusunan tesis.

Penulis sangat berharap kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2021

Tia Dini Pratiwi C451180041

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI IX

DAFTAR TABEL X

DAFTAR GAMBAR X

DAFTAR LAMPIRAN X

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Kerangka Pemikiran 3

2 METODOLOGI PENELITIAN 5

Tempat dan Waktu Penelitian 5

Metode Penelitian 5

Metode Pengumpulan Data 7

Pengolahan Data 8

Mendeskripsikan penerapan traceability MDPI 8

Mengidentifikasi struktur rantai pasok di PPS Nizam Zachman 8 Menemukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability 9 Merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability 9

Analisa Data 9

Analisis deskriptif kualitatif 9

Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) 9

Kerangka Kerja 11

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Implementasi traceability MDPI 12

Spot Trace 12

Tracetales 14

Struktur rantai pasok perikanan tuna di PPS Nizam Zachman 16 Menemukan faktof-faktor penghambat penerapan traceability 20

Kapal Penangkapan Tuna Longline 20

Nelayan 22

Industri perikanan tuna 24

Peran PPS Nizam Zachman 29

Merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability 31

5 PEMBAHASAN UMUM 32

6 KESIMPULAN DAN SARAN 34

Kesimpulan 34

Saran 34

DAFTAR PUSTAKA 35

LAMPIRAN 39

RIWAYAT HIDUP 50

DAFTAR TABEL

1. Jenis dan sumber data 6

2. Data yang dikumpulkan 7

3. Acuan standar penilaian 8

4. Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen kapal penangkapan tuna longline 21 5. Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen pencatatan nelayan 22 6. Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen penanganan tuna di PPS Nizam

Zachman 23

7. Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen penanganan di industri 28 8. Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen pendokumentasian di industri 29

9. Nilai peran PPS Nizam Zachman 30

10. Hasil perhitungan kesesuaian elemen untuk mendukung traceability 30

11. Uraian masalah dan tindakan perbaikan 31

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka pemikiran penelitian 4

2. Peta lokasi penelitian 5

3. Kerangka kerja penelitian 11

4. Spot trace device 13

5. Tampilan menu i-fish 13

6. Peta rekaman spot trace 14

7. Tampilan all map 14

8. Tampilan menu sistem tracetales 15

9. Alur prosess tracetales 15

10. Rantai pasok ikan tuna umum di PPS Nizam Zachman 17 11. Struktur rantai pasok perikan tuna satu kapal penangkap 19

12. Penanganan tuna saat dibongkar 24

13. Alur penanganan ikan tuna di industri 25

14. Pencucian fisik ikan 25

15. Penyortian kualitas (grade) ikan 26

16. Penimbangan ikan 26

17. Proses chilling slash ice 26

18. Proses packing 27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kegiatan pengumpulan data 40

2. Lembar Checksheet 41

3. Kegiatan bongkar ikan tuna di PPS Nizam Zachman 48

4. Dokumen syarat ekspor 49

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ikan tuna merupakan salah satu komoditas unggulan ekonomis tinggi dalam program industrialisasi perikanan (Sholeh 2018). Setiap tahun ekspor tuna mengalami peningkatan. Data KKP selama bulan Januari sampai Oktober 2018 yang menyebutkan bahwa jumlah ekspor tuna sebanyak 34,74% atau senilai USD 429.41 juta (KKP 2018). Negara tujuan ekspor tuna Indonesia meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Produk ekspor tuna ke negara-negara tersebut berupa fresh tuna ke Jepang dan frozen tuna ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menetapkan sistem traceability terkait produk yang masuk ke wilayah negaranya (FAO 2016). Uni Eropa telah menetapkan ketentuan penerapan catch certificate berdasarkan Council Regulation (EC) 1005/2008 terkait pencegahan IUU fishing dan general food law (regulation 178/2002) terkait adanya catatan identifikasi pemasok. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan FDA Food Safety Modernization Act 2011 mengenai jaminan kemanan pangan dan melalui NOAA mewajibkan SIMP (Seafood Import Monitoring Program) untuk memberantas IUU Fishing. Tujuan Uni Eropa dan Amerika Serikat mewajibkan traceability yaitu: 1) menjaga keamanan pangan atau produk yang masuk ke wilayah negaranya; 2) peraturan ini didasarkan one up one down untuk mengetahui setiap tahapan rantai pasokan; 3) membutuhkan data informasi setiap produsen.

Traceability merupakan bagian utama rantai pasokan produk yang berperan mengetahui transparansi produk dan menjaga kualitas produk melalui pendokumentasian. Menurut Olsen dan Borit (2013), traceability merupakan kemampuan untuk mengakses informasi seluruh siklus produk dengan mengidentifikasi yang tercatat. Implementasi traceability tidak hanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan namun, mengenai informasi kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan pasar (Aiello et al. 2015).

Widiastuti dan Putro (2010) menyatakan ekspor perikanan tuna Indonesia terdapat hambatan mengenai kualitas mutu produk. Pada tahun 2012 terdapat kasus penolakan produk perikanan tuna oleh Uni Eropa disebabkan kualitas mutu yang buruk dan asal produk tidak dapat terdeteksi. Kinasih (2015) menyatakan pasar internasional membutuhkan asal usul produk yang diekspor. Faktor yang berperan menentukan traceability adalah rantai pasok. Rantai pasok merupakan sistem yang mengintegrasikan setiap proses suatu produk dari hulu ke hilir. Hobbs (2003) menyatakan traceability dan rantai pasok berpotensi dapat mengurangi risiko dan menghindari produk pangan yang rusak.

Sistem traceability di Indonesia diterapkan tahun 2010 dan dikembangkan oleh Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) di Indonesia Timur. MDPI memiliki program bernama IFITT (Improving Fisheries Information and Traceability Tuna). IFITT berfokus pada informasi perikanan melalui TBT (Traceability Based Technology) berupa spot trace dan tracetales. Traceability berbasis teknologi bertujuan mengoptimalkan rantai pasok, keamanan produk, dan memberikan keuntungan pasar. Menurut Moschini (2007), penerapan traceability

berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan membantu penerapan just in time pada manajemen perusahaan.

Penelitian mengenai traceability di Indonesia telah dilakukan di antaranya oleh: Riska (2016) menganalisis aplikasi konsep traceability tuna melalui rantai pasok perikanan handline di PPP Sadeng Yogyakarta; Gilang (2016) menganalisis prospek penerapan traceability perikanan tuna dan cakalang di PPP Sadeng Yogyakarta. Kedua penelitian tersebut menganalisis implementasi traceability perikanan tuna melalui sistem rantai pasok. Secara umum penelitian tersebut menggambarkan struktur rantai pasok perikanan tuna untuk menjamin keberhasilan pendistribusian produk, kesiapan nelayan, dan strategi untuk mendukung implementasi traceability. Namun, di PPP Sadeng belum terdapat industri perikanan tuna beroerientasi ekspor sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi traceability pada nelayan di pelabuhan hingga di industri perikanan tuna.

Salah satu pelabuhan di Indonesia yang terdapat kegiatan industri perikanan tuna dan melakukan ekspor ke Uni Eropa dan Amerika Serikat yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. Menurut (DJPT 2016), sekitar 80%

ikan tuna PPS Nizam Zachman diekspor dan sisanya untuk pasar domestik. PPS Nizam Zachman telah mendukung traceability dengan melayani Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai syarat ekspor ke Uni Eropa. Namun, berdasarkan hasil survei pendahuluan diketahui bahwa masih terdapat kelemahan pada sistem pendokumentasian dan kegiatan penanganan tuna saat bongkar hingga pendistribusian ke industri pengolahan perikanan tuna.

Kelemahan pada sistem pendokumentasian tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan negara pengimpor terhadap tuna dari Indonesia.

Pendokumentasian yang tidak maksimal akan berdampak pada informasi produk ikan tuna dan mengenai tidak maksimalnya penanganan ikan tuna akan mempengaruhi kualitas dan mutu ikan sebagai produk ekspor. Hal ini akan berdampak pada reputasi pemerintah dan industri pengolahan perikanan tuna.

Oleh karena itu, diperlukan informasi tentang sejauh mana pendokumentasian dan penanganan ikan tuna sebagai produk ekspor di PPS Nizam Zachman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur rantai pasok di PPS Nizam Zachman, menemukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability di PPS Nizam Zachman, dan merekomendasikan tindakan implementasi traceability.

Harapannya, informasi yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi industri pengolahan dan pemerintah sebagai rekomendasi implementasi traceability perikanan tuna.

Perumusan Masalah

Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor telah menerapkan persyaratan traceability terkait produk impor untuk negaranya.

Persyaratan negara tersebut mengharuskan adanya catch certificate dan adanya pendokumentasian sepanjang rantai pasok ikan tuna. Peran Indonesia untuk mengimbangi peraturan tersebut guna mempertahankan konsistensi pasar ekspor perikanan tuna. PPS Nizam Zachman merupakan salah satu pelabuhan produksi tuna di Indonesia dan terdapat banyak industri pengolahan perikanan tuna

berorientasi pasar internasional. Namun, ditemukan lemahnya pendokumentasian pada nelayan maupun industri pengolahan dan penanganan ikan saat bongkar hingga pendistribusian ke industri pengolahan perikanan tuna. Salah satu lembaga swasta yang mengembangkan traceability di Indonesia adalah MDPI. MDPI mengembangkan TBT (Traceability Based Technology) berupa spot trace dan tracetales yang memungkinkan memperoleh, menyimpan, dan mengelola data produk secara elektronik (MDPI 2017). Harapannya, sistem tersebut dapat diterapkan di PPS Nizam Zachman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang harus dijawab pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan traceability yang diterapkan MDPI?

2. Bagaimana alur rantai pasok ikan tuna?

3. Apa saja faktor penghambat implementasi traceability PPS Nizam Zachman?

4. Bagaimana tindakan perbaikan untuk mendukung implementasi traceability?

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan traceability MDPI

2. Mengidentifikasi struktur rantai pasok di PPS Nizam Zachman.

3. Menemukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability di PPS Nizam Zachman melalui rantai pasok

4. Merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability.

Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai penerapan traceability untuk perikanan untuk pemerintah dan masyarakat.

2. Memberikan masukan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam membangun sistem traceability di pelabuhan khususnya PPS Nizam Zachman.

Kerangka Pemikiran

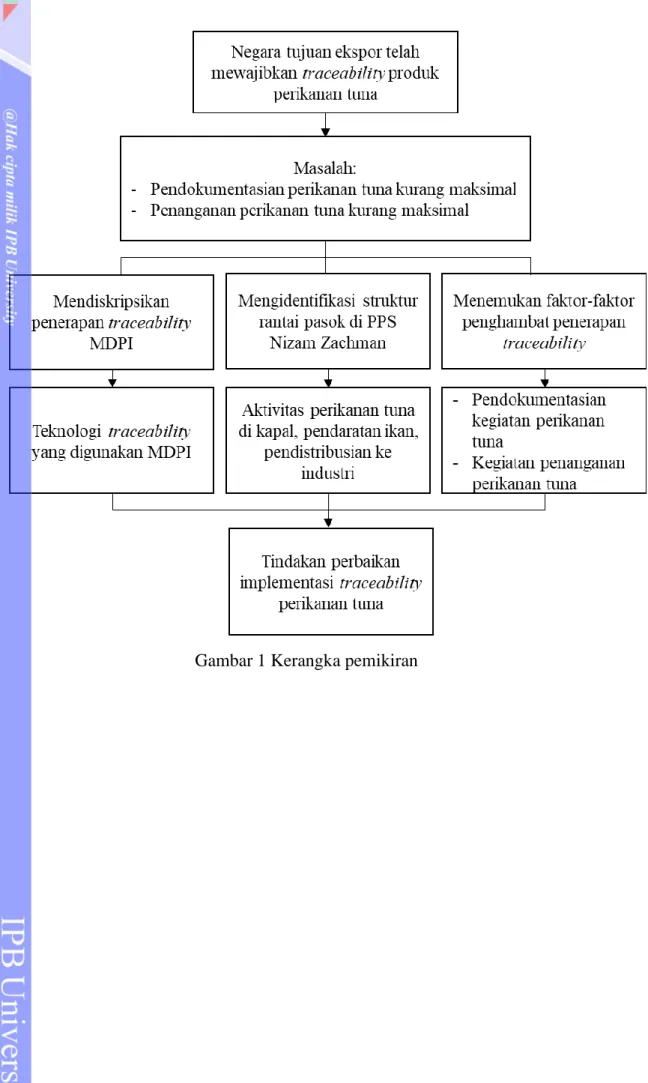

Dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dilakukan pemikiran- pemikiran untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan kajian penelitian implementasi traceability di Indonesia: Studi Kasus Perikanan Tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Langkah pertama yaitu mendiskripsikan penerapan traceability MDPI untuk mengetahui bagaimana aplikasi yang digunakan di industri perikanan tuna. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi alur atau proses rantai pasok ikan tuna. Rantai pasok bertujuan menemukan faktor penghambat setiap titik rantai pasok ikan tuna. Tahapan terakhir yaitu merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability di PPS Nizam Zachman. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka pemikiran

2 METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

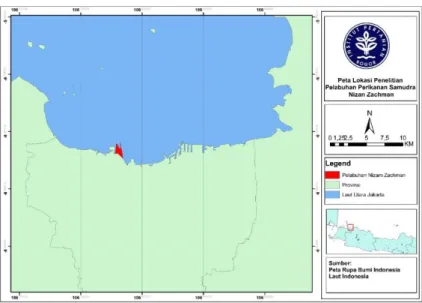

Penelitian ini bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta. Pengumpulan data lapang dilaksanakan pada bulan Desember 2019-Februari 2020. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Sugiyono (2014) menyatakan deskriptif komparatif merupakan metode yang membandingkan keadaan. Metode ini bertujuan membandingkan penanganan tuna dan pendokumentasian di PPS Nizam Zachman dengan standar yang seharusnya.

Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang belum maksimal dan dirumuskan tindakan perbaikan. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian adalah data primer dan data sekunder yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis dan sumber data

Tujuan Data Pengumpulan Data Sumber Data Pengolahan Data

Mendeskripsikan penerapan traceability industri program MDPI

Teknologi yang

digunakan MDPI untuk mendukung traceability

Wawancara MDPI

Mengidentifikasi struktur rantai pasok di PPSNZJ

Proses kegiatan ikan dibongkar hingga pendistribusian ke industri pengolahan

Observasi dan wawancara

- Industri pengolahan perikanan tuna - Nakhoda (nelayan

tuna longline)

Deskriptif kualitatif Menemukan faktor-

faktor penghambat penerapan traceability

Kegiatan perikanan tuna di PPS Nizam Zachman terkait

pendokumentasian dan penangaanan ikan tuna

Observasi dan wawancara

- Industri pengolahan perikanan tuna - Nakhoda (nelayan

tuna longline)

Microsoft excel

Merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability

Hasil informasi tujuan 3 Observasi dan studi literatur

- Kegiatan perikanan tuna

Sintesis

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian berasal dari observasi, wawancara, dan studi pustaka melalui berbagai referensi terkait dengan topik traceability berupa jurnal, peraturan perundang-undangan, standar regulasi traceability, dan berita.

Pengumpulan data terkait penerapan traceability di MDPI dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dan memiliki keahlian tentang sistem traceability ikan tuna yang dikembangkan MDPI.

Edwarsyah (2017) menyatakan kriteria mejadi responden yaitu memiliki kedudukan, jabatan, dan menunjukkan kredibilitas sebagai ahli, memiliki pengalaman, dan mengetahui kondisi existing. Wawancara dengan pihak MDPI dilakukan dengan manajer rantai pasok terkait pengembangan teknologi yang digunakan MDPI untuk mendukung traceability. Manajer rantai pasok MDPI dianggap sebagai pihak yang mengerti mengenai sistem traceability ikan tuna yang dikembangkan MDPI.

Data identifikasi rantai pasok didapatkan melalui observasi dan wawancara.

Wawancara dilakukan dengan nakhoda (nelayan tuna longline) dan industri pengolahan perikanan tuna. Penentuan sampel responden nelayan ditentukan berdasarkan FAO (2017) yaitu sebanyak 25% dari populasi. Sampel nelayan (nakhoda kapal tuna longline) diambil sebanyak 25% dari populasi (15 unit kapal) dari jumlah terbanyak kapal yang mendaratkan ikan tuna di PPS Nizam Zachman sepanjang tahun 2019 (4 unit kapal) (Lampiran 1). Sampel industri pengolahan perikanan tuna yang dijadikan sampel adalah industri yang mengekspor ikan tuna ke Uni Eropa dan Amerika Serikat (Lampiran 1). Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian sebanyak dua perusahaan. Sedikitnya industri pengolahan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian karena terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut yaitu terbatasnya industri pengolahan perikanan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kriteria tersebut meliputi izin dari industri pengolahan perikanan tuna, ekspotir produk tuna ke negara Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Tujuan ketiga adalah menemukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability di PPS Nizam Zachman melalui rantai pasok. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan menilai kesesuaian kondisi eksisting kegiatan perikanan tuna dan wawancara dengan nelayan (nakhoda kapal tuna longline) dan industri pengolahan perikanan tuna. Pengambilan data tersebut dilakukan melalui wawancara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2 Data yang dikumpulkan

Responden Data

Nelayan (nakhoda kapal tuna longline)

- Penanganan ikan di atas kapal - Pendokumentasian oleh nelayan Industri pengolahan perikanan tuna

(Manajer atau quality control)

- Informasi dokumentasi di industri perikanan tuna

- Traceability di industri perikanan tuna

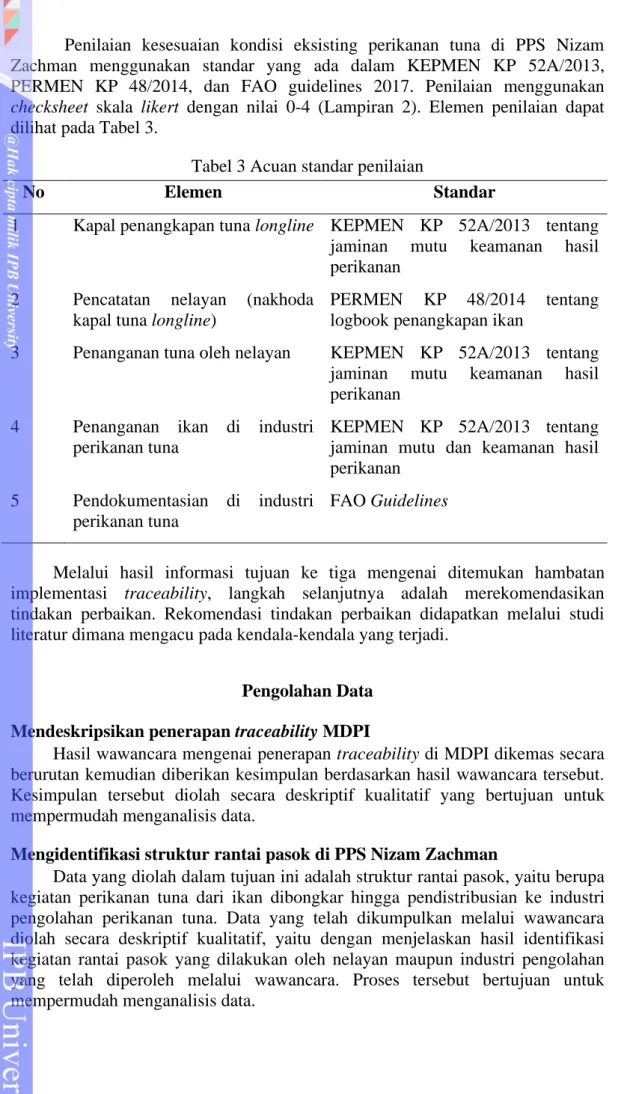

Penilaian kesesuaian kondisi eksisting perikanan tuna di PPS Nizam Zachman menggunakan standar yang ada dalam KEPMEN KP 52A/2013, PERMEN KP 48/2014, dan FAO guidelines 2017. Penilaian menggunakan checksheet skala likert dengan nilai 0-4 (Lampiran 2). Elemen penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Acuan standar penilaian

No Elemen Standar

1 Kapal penangkapan tuna longline KEPMEN KP 52A/2013 tentang jaminan mutu keamanan hasil perikanan

2 Pencatatan nelayan (nakhoda kapal tuna longline)

PERMEN KP 48/2014 tentang logbook penangkapan ikan

3 Penanganan tuna oleh nelayan KEPMEN KP 52A/2013 tentang jaminan mutu keamanan hasil perikanan

4 Penanganan ikan di industri perikanan tuna

KEPMEN KP 52A/2013 tentang jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

5 Pendokumentasian di industri perikanan tuna

FAO Guidelines

Melalui hasil informasi tujuan ke tiga mengenai ditemukan hambatan implementasi traceability, langkah selanjutnya adalah merekomendasikan tindakan perbaikan. Rekomendasi tindakan perbaikan didapatkan melalui studi literatur dimana mengacu pada kendala-kendala yang terjadi.

Pengolahan Data Mendeskripsikan penerapan traceability MDPI

Hasil wawancara mengenai penerapan traceability di MDPI dikemas secara berurutan kemudian diberikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara tersebut.

Kesimpulan tersebut diolah secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mempermudah menganalisis data.

Mengidentifikasi struktur rantai pasok di PPS Nizam Zachman

Data yang diolah dalam tujuan ini adalah struktur rantai pasok, yaitu berupa kegiatan perikanan tuna dari ikan dibongkar hingga pendistribusian ke industri pengolahan perikanan tuna. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hasil identifikasi kegiatan rantai pasok yang dilakukan oleh nelayan maupun industri pengolahan yang telah diperoleh melalui wawancara. Proses tersebut bertujuan untuk mempermudah menganalisis data.

Menemukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability

Data yang didapatkan dari checksheet penilaian menggunakan skala likert diskoring dengan bantuan microsoft excel. Hal ini bertujuan untuk mempermudah menghitung hasil penilaian tersebut. Hasil dari penilaian dan wawancara diolah secara deskriptif kualitatif untuk mempermudah menganalisis data.

Merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability

Hasil data tujuan dua dan tiga diolah dengan mensintesis data yang didapatkan. Berdasarkan data tersebut akan dilakukan pemilihan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dengan mengacu kondisi eksisting di PPS Nizam Zachman. Rekomendasi tindakan perbaikan dimusyawarahkan dengan pihak yang bersangkutan.

Analisa Data Analisis deskriptif kualitatif

Metode analisis data yang digunakan untuk tujuan 1, 2, 3 dan 4 yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Linarwati et al. (2016) menyatakan analisis deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang nyata atau terjadi saat ini. Rangkaian penelitian dimulai dari mendeskripsikan penerapan traceability MDPI untuk mengetahui program yang dikembangkan oleh MDPI. Menggambarkan struktur rantai pasok dimana data didapatkan dari observasi dan wawancara. Hasil data tersebut digambarkan secara sistematis sesuai kegiatan distribusi ikan tuna PPS Nizam Zachman hingga pendistribusian ke industri. Berdasarkan proses rantai pasok tersebut dapat diketahui kendala atau kekurangan yang menjadi penghambat implementasi traceability. Kendala yang didapatkan diuraikan untuk menyusun rekomendasi strategi sesuai kondisi di lapang dengan studi pustaka dan hasil diskusi dengan pihak yang memahami permasalahan traceability.

Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Analisis gap bertujuan menilai seberapa besar kesenjangan antara implementasi traceability di PPS Nizam Zachman saat ini dengan standar peraturan negara tujuan ekspor dan standar peraturan traceability Indonesia.

Penilaian menggunakan bantuan checksheet penilaian (lampiran 2). Kriteria penilaian skala likert sebagai berikut:

0 sangat tidak sesuai 1 tidak sesuai standar

2 kurang sesuai dengan standar 3 hampir sesuai standar

4 sesuai dengan standar

Berdasarkan hasil penilaian di setiap elemen, hasil penilaian yang didapatkan dihitung secara kumulatif untuk mendapatkan nilai hasil penanganan setiap elemen dan dilakukan analisis gap. Semakin besar nilai gap suatu atribut, maka tingkat kesesuaiannya semakin rendah dan memiliki kekurangan- kekurangan yang perlu diperhatikan. Menurut Palan (2007), gap dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Y= implementasi standar peraturan yang telah ditetapkan X= implementasi di PPS Nizam Zachman

Setelah diperoleh nilai tingkat kesesuaian, dilakukan pengambilan keputusan untuk mengetahui tingkat kesenjangan. Pengambilan keputusan kesenjangan sesuai standar yang telah ditetapkan dengan kegiatan saat ini berdasarkan kriteria berikut:

0% - 34% Sangat tidak sesuai standar 35% - 50% Tidak sesuai standar

51% - 65% Kurang sesuai dengan standar 66% - 80% Hampir sesuai standar

81% - 100% Sesuai dengan standar

Tingkat kesenjangan (gap) = Y – X ... (1) Tingkat kesesuaian = (𝑥̅Y ) / (𝑥̅X) 𝑥 100% ... (2)

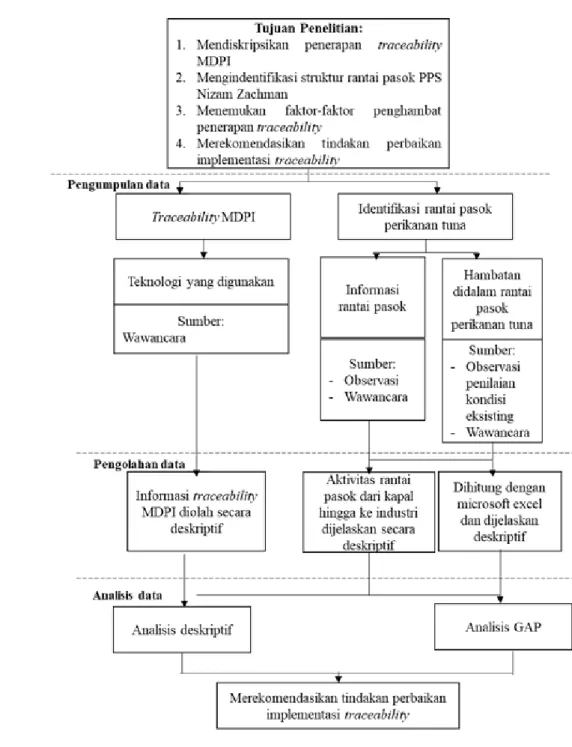

Kerangka Kerja

Kerangka kerja merupakan alur penelitian dari proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hingga didapatkan hasil penelitian yang menjawab tujuan. Kerangka kerja penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Kerangka kerja penelitian

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi traceability MDPI

MDPI didirikan pada Juli 2013 sebagai yayasan independen yang berfokus pada kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. MDPI mengupayakan pengembangan masyarakat dan rantai pasokan perikanan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan ekonomi dan stabilitas sosial bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di dalam rantai pasokan produk makanan laut tersebut mendorong industri untuk melakukan hal yang benar terkait aspek keberlanjutan, sosial dan tuntutan berbasis pasar lainnya (MDPI 2019).

MDPI memiliki beberapa program unggulan salah satunya IFITT (Improving Fisheries Information and Traceability for Tuna). IFITT merupakan pendekatan berbasis pasar dan diharapkan dapat berkontribusi untuk menjaga kelangsungan arus data serta informasi perikanan melalui inovasi teknologi.

Proyek IFITT menuju keberlanjutan dalam rantai pasokan tuna Indonesia bertujuan untuk mengembangkan platform TBT (Traceability Based Technology).

TBT menciptakan pertukaran informasi dua arah antara nelayan, pengolah, dan pedagang untuk mendapatkan informasi yang disyaratkan oleh daerah pengimpor (Mangunsong 2017). Tahun 2014-2016 MDPI bekerjasama dengan dukungan NWO (Netherlands Organization for Scientific Research) mengenai sistem perekaman atau pencatatan elektronik. Sistem tersebut meliputi spot trace dan tracetales. Berikut penjelasan kegunaan sistem spot trace dan tracetales yang dioperasikan MDPI.

Spot Trace

Menurut IOTC (2015), kapal penangkap berukuran >24 meter dan kapal berukuran <24 meter yang menangkap ikan di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) harus dilengkapi alat pelacak berteknologi satelit. Kapal penangkap Indonesia yang berukuran >30 GT telah dilengkapi VMS (Vessel Monitoring System), namun tidak ada keharusan kapal skala kecil untuk dilengkapi VMS. Maka dari itu, MDPI mengembangkan sistem spot trace untuk membantu nelayan skala kecil tetap mampu bersaing dalam ekspor perikanan tuna.

Spot trace merupakan perangkat yang menyediakan lokasi secara real time dengan memanfaatkan teknologi satelit dengan menggunakan tampilan google maps. Penempatan spot trace dipasang di atas kapal dan setiap pergerakan kapal akan terdeteksi melalui email yang dikirim ke server. Perangkat spot trace dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Spot trace device (sumber: google 2020)

Data yang didapat dikirim ke web spot trace dan dialihkan ke situs web i- fish (Gambar 5) dan interval pelacakan dapat diatur pada 5, 10, 30 atau 60 menit.

Spot trace akan mengirim email ke server MDPI setiap ada pergerakan kapal yang dilacak. Web i-fish memiliki beberapa empat opsi yaitu:

Gambar 5 Tampilan menu i-fish (sumber: MDPI 2020) 1. Spot trace monitoring berisi informasi sebagai berikut:

1) Peta yang merekam trek spot trace kapal 2) Nama perangkat spot trace

3) Nomor aset MDPI

4) Nomor unik perusahan spot trace 5) Lokasi web spot trace

6) Lokasi kapal 7) Nama kapal 8) Nama nelayan

9) Supervisor yang bertanggung jawab memantau spot trace dan memperbaharui data di lapang

10) Tanggal perangkat dipasang dan dikembalikan 11) Tanggal terakhir i-fish mendapat pembaharuan

12) Status perangkat spot trace (bergerak, berhenti, dan mati)

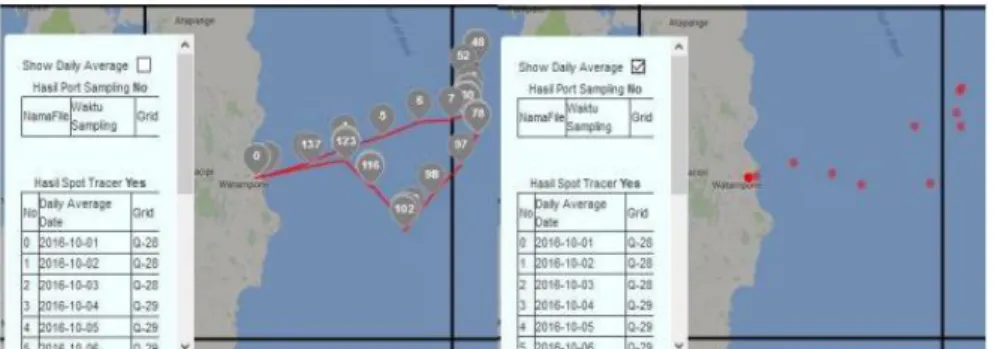

2. Spot complete merupakan informasi periode daftar kapal yang menggunakan spot trace. Menu spot complete dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Peta rekaman spot trace (sumber: MDPI 2020)

3. All map merupakan informasi penggunaan spot trace dimana pengguna dapat memeriksa rekaman perangkat. Tampilan all map dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Tampilan all map (sumber: MDPI 2020) Tracetales

Tracetales bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perekaman data, menyediakan data real time, meningkatkan ketertelusuran jumlah produksi, serta memberi kemudahan dalam membuat laporan dikarenakan pengguna tidak perlu melakukan pengumpulan dan pemindahan data secara manual (MDPI 2017).

Pada tahun 2018 MDPI menerapkan program traceability berbasis digitalisasi di industri pengolah perikanan tuna (Gambar 8). Menurut USAID (2019), tracetales dikembangkan oleh penerima hibah USAID Oceans. Tracetales merupakan teknologi digitalisasi yang merekam informasi keterlacakan secara digital yang dikumpulkan mulai dari pengolahan, pengemasan hingga distribusi ke pembeli (Gambar 9). Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer rantai pasok selaku narasumber dari MDPI, sistem tracetales dibagi menjadi dua sub yaitu:

Gambar 8 Tampilan menu sistem tracetales

1. Sub master bertujuan untuk inisialisasi pada sistem penginputan modul transaksi. Sub master merupakan pendokumentasian yang berisi informasi data industri pengolahan, data pengguna yang terinput pada user setup, informasi terkait data pelanggan pada customer setup, size packing terdata di processing categories, data grade, produk akhir diinput pada product setup, dan informasi supplier disimpan pada supplier setup.

2. Sub menu transaksi yang berfungsi sebagai modul pencatatan transaksi pengolahan ikan. Menu sub transaksi yang tersaji pada web tracetales adalah sebagai berikut:

Gambar 9 Alur prosess tracetales Receiving (penerimaan)

Tahap penerimaan merupakan pencatatan penerimaan ikan. Data yang dicatat adalah jenis ikan dan bobot ikan. Timbangan untuk menimbang bobot ikan telah terhubung dengan sistem tracetales. Pembuatan kode lot internal juga dilakukan pada tahapan ini sebagai kode untuk penelusuran. Putra dan Mangunsong (2019) menyatakan kode lot internal terdiri dari 12 karakter dengan 3 karakter awal terkait wilayah tangkapan. 3 karakter menyatakan kode supplier, 2 karakter menyatakan tahun proses, 3 karakter menyatakan tanggal pemrosesan, dan 1 karakter menyatakan jenis ikan.

Cutting (pemotongan)

Proses pemotongan dilakukan dengan penentuan grade. Grade tersebut meliputi grade ekspor, grade lokal, dan grade reject. Pada tahap ini dilakukan penimbangan dimana modul pemotongan terhubung langsung dengan timbangan

Receiving (penerimaan)

Jenis dan bobot ikan

Cutting (pemotongan)

Penentuan grade

Trimming (pembersihan)

Packing (pengemasan) Loading

(pendistribusian)

digital dan dapat dibaca langsung oleh sistem. Proses berikutnya dilakukan treatment dan dikemas plastik.

Trimming (pembersihan)

Proses pembuangan tulang untuk memisahkan daging dengan tulang yang menempel. Trimming dilakukan pada ruangan bersuhu 20o C. Produk yang telah dipisahkan dari daging perut, tulang iga dan daging hitam diletakkan pada long pan yang dilapisi es dan dipindah ke meja skinning.

Packing (pengemasan)

Proses pengemasan merupakan proses pengemasan produk ke dalam box dengan melakukan proses scanning label. Penginputan data pengemasan dimulai dengan case number dengan memilih grade dan packing size. Produk yang berisi label discanning yang bertujuan data produk tersebut tercatat ke case number.

Case number berguna untuk memvalidasi berat produk maksimum yang diijinkan dalam setiap box. Jika berat box melebihi berat yang ditentukan, label packing tidak dapat dilakukan print out (Putra dan Mangunsong 2019).

Loading (pendistribusian)

Tahap loading merupakan proses menempatkan produk yang telah dikemas ke box karton. Label box discanning menggunakan scanner QR Code sehingga setiap data yang berisi informasi produk terinput dalam modul loading. User dapat memproses pembuatan daftar packing otomatis melalui modul loading untuk mendapatkan print out sebagai dokumen pengiriman produk.

Perkembangan traceability digitalisasi mampu memfasilitasi komunikasi di setiap sistem bisnis untuk melindungi setiap produk melalui informasi di sepanjang proses produksi. Sistem informasi dalam sistem tracetales program MDPI akan diinput sekali dan berkontinyu ke proses tahapan selanjutnya. Sistem digitalisasi bertujuan memudahkan merangkum proses pengolahan data, mempercepat proses pendokumentasian di setiap rantai tahapan, mengakuratkan pengolahan data dan memudahkan penelusuran asal ikan. Penggunaan digitalisasi dapat menerapkan manajemen manufaktur tepat waktu serta meningkatkan efisiensi produksi (Mai et al. 2010).

Struktur rantai pasok perikanan tuna di PPS Nizam Zachman

Sistem rantai pasok perikanan tuna merupakan hal yang perlu diperhatikan di PPS Nizam Zachman Jakarta. Rantai pasok yang ideal akan berpengaruh terhadap kualitas dan mutu produk tuna dimana kualitas ikan akan berpengaruh terhadap tujuan pemasaran baik untuk ekspor atau pasar lokal. Menurut Dai et al.

(2015), kegiatan rantai pasok dalam traceability berperan penting untuk mengelola kemanan suatu produk.

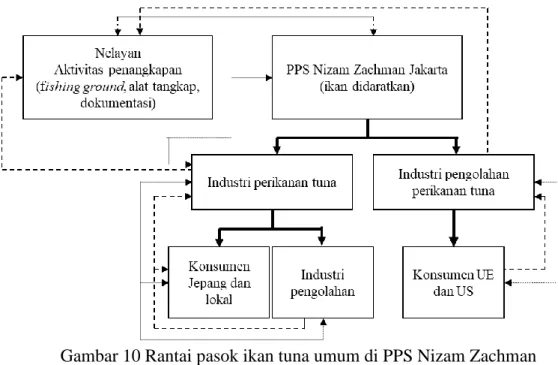

Secara umum aliran perikanan tuna di PPS Nizam Zachman dimulai dari nelayan di kapal, pelabuhan, dan industri perikan tuna. Nelayan sebagai produsen utama, pelabuhan sebagai fasilitator, dan industri perikanan tuna sebagai anggota primer. Model rantai pasok PPS Nizam Zachman dijelaskan pada Gambar 10.

Gambar 10 Rantai pasok ikan tuna umum di PPS Nizam Zachman Keterangan:

: Aliran barang : Aliran informasi : Aliran uang

Aliran rantai pasok perikanan tuna PPS Nizam Zachman bermula dari nelayan di atas kapal hingga dilakukan pendistribusian ke industri perikanan tuna.

Pada Gambar 10 dapat dilihat ikan tuna yang didaratkan di pelabuhan didistribusikan ke industri perikanan fresh dan frozen tuna. Pelabuhan sebagai tempat kegiatan bongkar hasil tangkapan dan tidak ada kegiatan lelang atau tawar menawar. Hasil tangkapan yang telah dibongkar segera didistribusikan ke industri perikanan tuna maupun industri pengolahan perikanan tuna.

Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat aliran barang ikan tuna mengalir satu arah. Bermula dari nelayan yang berperan produsen pertama dan didistribusikan ke industri perikanan tuna dan industri pengolahan perikanan tuna untuk dijual pasar lokal maupun pasar ekspor. Industri perikanan tuna menjual fresh tuna ke negara Jepang dan lokal. Kualitas ikan mempengaruhi tujuan pasar dimana ikan yang memiliki grade A, A+ akan didistribusikan ke Jepang, kualitas B, A dijual ke industri pengolahan sebagai bahan baku produk frozen, dan kualitas B, C diperdagangkan untuk konsumen lokal, sedangkan hasil tangkapan yang didistribusikan ke industri pengolahan akan disortir untuk penentuan grade.

Proses ini bertujuan untuk memilah bahan baku produk frozen dan dijual di pasar lokal.

Aliran informasi dalam rantai pasok ikan tuna di PPS Nizam Zachman adalah aliran yang mengalir dari dua arah yaitu hulu (upstream) ke hilir (downstream). Informasi yang dibagikan antar pelaku rantai pasok mengenai harga produk, kualitas produk, persediaan produk, dan jumlah pembelian. Pelaku rantai pasok bagian hulu akan memberikan informasi mengenai harga produk, kualitas produk, dan persediaan produk, sedangkan pelaku rantai pasok bagian

hilir akan memberikan umpan balik terkait harga, komentar tentang produk, jumlah pemesanan dan pembelian.

Aliran uang yang mengalir dari hilir (downstream) ke hulu (upstream).

Konsumen akhir membeli ikan kepada industri dimana pihak industri mendapatkan ikan dari nelayan. Pembayaran akan berjalan setelah produk telah diterima importir. Sistem transaksi berupa transfer rekening oleh pihak importir dengan industri dan pembayaran tunai antara industri dengan nelayan.

Pemasaran produk tuna telah melibatkan pelaku di dalamnya. Aktivitas yang dilakukan masing-masing aktor pada rantai pasok berbeda. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan setiap pelaku sepanjang rantai pasok di PPS Nizam Zachman:

1. Nelayan

Nelayan terbagi menjadi dua kelompok yaitu nelayan juragan dan dan nelayan buruh. Nelayan juragan merupakan nelayan yang memiliki kapal penangkapan, sedangkan nelayan buruh adalah orang yang bekerja pada kegiatan penangkapan ikan. Nelayan tuna longline di PPS Nizam Zachman merupakan nelayan buruh yang bekerja menggunakan kapal penangkap industri perikanan tuna. Saat dilakukan kegiatan penangkapan, nelayan diharuskan mendokumentasikan informasi kegiatan penangkapan di e-logbook. Nelayan yang mendaratkan ikan tuna di PPS Nizam Zachman memiliki hubungan terikat dengan industri perikanan atau pengolahan tuna. Industri merupakan juragan yang berperan sebagai pemilik kapal tuna longline.

1) Aktivitas penangkapan ikan

Penangkapan ikan tuna menggunakan alat tangkap longline di perairan Samudera Hindia selama 3-6 bulan. Alat tangkap tuna longline memiliki 1000- 2000 mata pancing sekali setting. Ketika alat tangkap diturunkan, mesin kapal dimatikan. Hal ini bertujuan agar alat tangkap terbawa arus. Komposisi hasil tangkapan nelayan PPS Nizam Zachman berupa tuna mata besar (Thunnus obesus), albakora (Thunnus alalunga), tuna sirip biru (Thunnus thynnus), tuna sirip kuning (Thunnus albacares), cakalang (Katsuwonus pelamis). Setelah tertangkap, ikan diangkat ke atas kapal dan dimatikan, selanjutnya ikan dibersihkan isi perutnya menggunakan air bersih. Penyimpanan di palka disusun berdasarkan jenis dan ukuran dengan suhu mendekati 0°C.

2) Kapal penangkap tiba di pelabuhan

Kapal penangkap tuna longline tiba di PPS Nizam Zachman pukul 08.00 pagi. Sebelum dilakukan bongkar hasil tangkapan, dilakukan pengecekan dokumentasi kapal penangkap untuk laporan hasil verifikasi pendaratan ikan.

Verifikasi tersebut berupa nama kapal, nomor dan masa berlaku sipi, tanggal dan daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, jenis alat tangkap, dan informasi hasil tangkapan. Setelah dilakukan pengecekan, kapal segera melakukan bongkar hasil tangkapan. Menurut Bahar (1995), pembongkaran hasil tangkapan harus segera dilakukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu mengeluarkan ikan dari palka menggunakan tali tambang oleh ABK. Hasil tangkapan yang dikeluarkan dari palka segera diangkut ke mobil pickup untuk didistribusikan ke industri perikanan tuna.

2. Industri perikanan tuna

Industri perikanan tuna merupakan pelaku rantai pasok yang melakukan kegiatan ekspor perikanan tuna. Industri perikanan tuna di PPS Nizam Zachman dibedakan industri perikanan tuna ekspor ke negara Jepang dan ekspor ke negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ikan tuna tersebut didistribusikan langsung ke negara tujuan ekspor oleh industri perikanan fresh tuna maupun industri pengolahan. Pengiriman tuna untuk pasar ekspor Jepang dilakukan setiap hari.

Pengiriman fresh tuna ke Jepang menggunakan transportasi udara dilakukan pagi pukul 10.00-12.00 WIB, sedangkan produk frozen tuna diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen produk frozen tuna yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pada penelitian ini terdapat kasus industri yang berperan sebagai eksportir dan supplier dengan model struktur rantai pasok pada Gambar 11.

Gambar 11 Struktur rantai pasok perikan tuna satu kapal penangkap Keterangan:

KMJ : Industri pengolahan produk fresh tuna (supplier industri SSS) SSS : Industri pengolahan produk frozen tuna

: Aliran barang : Aliran informasi : Aliran uang 1) Industri KMJ

Setelah dibongkar ikan didistribusikan ke industri perikanan tuna KMJ.

KMJ merupakan industri yang mengekspor fresh tuna ke negara Jepang. Ikan disortir untuk penentuan grade dan pendokumentasian ikan tersebut. Informasi yang dicatat untuk produk fresh tuna berupa bobot dan grade. Pendokumentasian yang diperlukan untuk ekspor produk fresh tuna mencakup HACCP, HC, dan bukti/kwitansi transaksi. Selain berperan sebagai eksportir, KMJ merupakan supplier untuk industri SSS.

2) Industri SSS

SSS merupakan eksportir frozen tuna ke Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Bahan baku didatangkan dari lokasi PPS Nizam Zachman dan luar PPS Nizam Zachman yang telah memiliki approval number sebagai supplier tetap. Dokumen

yang diperlukan industri pengolahan untuk mendukung traceability terbagi dua yaitu dokumen eksternal dan dokumen internal. Dokumen eksternal berupa daftar supplier dan daftar kapal, daftar pembeli, permohonan HC (health certificate), dan SPM (surat perintah menguat), sedangkan dokumen internal merupakan pendokumentasian bahan baku tiba di industri pengolahan hingga diolah menjadi produk. Dokumen internal terdiri catatan penerimaan bahan baku, catatan produksi, catatan QC (quality control), pengendalian kritis (HCCP). Menurut Thakur dan Hurbugh (2009), dokumen internal berperan penting dalam mendukung traceability.

3. Konsumen

Setelah melalui proses rantai pasok, produk didistribusikan ke konsumen pasar internaisonal. Produk frozen tuna diekspor ke Uni Eropa dan Amerika serikat dimana Uni Eropa memerlukan SHTI sebagai dokumen pendukung traceability, sedangkan Amerika Serikat mengharuskan adanya SIMP sebagai bukti produk tersebut dapat ditelusuri.

Kegiatan sepanjang rantai pasok merupakan proses pemenuhan permintaan konsumen. Metode proses pull merupakan usaha produsen (nelayan) untuk memenuhi permintaan konsumen, sedangkan proses push eksportir menyediakan produk berlebih di coldstorage untuk memenuhi permintaan konsumen. Proses distribusi rantai pasok perikanan di PPS Nizam Zachman menggunakan metode pull dimana pihak industri membeli bahan baku atau ikan sesuai dengan permintaan konsumen. Proses pemasaran di PPS Nizam Zachman kurang kolaboratif antara nelayan dengan industri perikanan tuna. Kondisi tersebut dikarenakan nelayan tuna longline PPS Nizam Zachman bekerja sebagai buruh pada industri perikanan tuna. Proses pembayaran dilakukan setelah produk tiba di negara tujuan. Hal ini menunjukkan kontraktual pembayaran hanya terjadi antara industri perikanan tuna dengan konsumen melalui bank.

Menemukan faktof-faktor penghambat penerapan traceability

Tujuan traceability dalam rantai pasokan makanan yaitu mencegah permasalahan keamanan pangan. Menurut Doddema et al. (2020), keamanan traceability terkait pangan bertujuan menjaga identitas suatu produk. Untuk itu, perlu diperhatikan setiap proses pendistribusian produk tuna dari hulu ke hilir.

Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada traceability perikanan tuna. Faktor- faktor penghambat traceability setiap kegiatan akan dijelaskan sebagai berikut:

Kapal Penangkapan Tuna Longline

Kapal yang digunakan nelayan di PPS Nizam Zachman memiliki tonase antara 50 – 200 GT dengan kontruksi utama berbahan kayu. Panjang kapal antara 13 – 30 meter. Mesin yang digunakan berupa mesin dalam (inboard engine) berkekuatan 220 – 545 HP. Kapal tuna longline dilengkapi dengan ruang mesin, ruang ABK, dan palka. Palka berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapan.

Penyimpanan ikan dalam palka menggunakan chilling water dengan teknik RSW (refrigerated sea water). Teknik RSW diharuskan pengontrolan suhu berkala agar ikan tidak sampai membeku (Nurani et al. 2013). Untuk mengetahui sejauh mana

kesesuaian kapal penangkapan tuna di PPS Nizam Zachman, maka diperlukan penilaian. Penilaian mengenai kondisi kapal penangkap tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen kapal penangkapan tuna longline

No Standar Y X Gap

1 Pelacak VMS 4 4 0

2 Seluruh permukaan material kapal penangkap harus dibuat dari bahan yang tidak korosif dan mudah dibersihkan, serta permukaan yang menggunakan pelapis harus kuat dan tahan lama

4 4 0

3 Kapal dilengkapi peralatan untuk menjaga kesegaran ikan lebih dari 24 jam (palka, pengukur suhu, refigenerator)

4 4 0

4 Palka harus terpisah dari ruang mesin dan ruang anak buah kapal

4 4 0

5 Palka kapal penangkap harus didesain sesuai standar sehingga tidak menyebabkan kontaminasi produk dari jenis material/faktor internal palka

4 4 0

6 Palka harus dilengkapi alat pencatat/perekam suhu otomatis 4 0 4

Nilai rata-rata 4 3.333 0.667

Nilai kesesuaian (𝑥̅Y) / ( 𝑥̅X) 𝑥 100% 83%

Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan

Fasilitas kapal penangkap sangat mendukung kegiatan penangkapan ikan.

Pada tabel penilaian (Tabel 4) didapatkan nilai maksimal sebesar 4 terkait:

1. Setiap kapal penangkap ikan diharuskan mengaktifkan VMS. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi lokasi kapal. Menurut Ditjen PSDKP (2012), penggunaan VMS untuk mempermudah pengawasan dan pemantauan kegiatan kapal perikanan. Penggunaan VMS kapal tuna longline di PPS Nizam Zachman telah sesuai dimana nakhoda selalu mengaktifkan VMS selama aktivitas penangkapan ikan.

2. Material kapal penangkap tuna longline PPS Nizam Zachman sudah baik untuk mendukung menjaga kualitas hasil tangkapan. Bagian lantai kapal terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Bagian palka kapal sebagai tempat penyimpanan ikan terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif.

3. Kapal tuna longline telah dilengkapi palka untuk menyimpan hasil tangkapan dan terdapat pengukur suhu. Pengukuran suhu menggunakan termometer pada permukaan palka.

4. Palka kapal tuna longline PPS Nizam Zachan terpisah dari ruang mesin dan ruang ABK. Palka kapal terletak di tengah bawah dek kapal, sedangkan ruang mesin terletak pada buritan kapal dan ruang ABK di bagian tengah (anjungan).

5. Palka terletak di bawah dek kapal dan permukaan palka dilapisi fiber agar mudah dibersihkan. Penyimpanan ikan di palka menggunakan sistem air laut yang didinginkan.

Kondisi yang tidak sesuai dengan standar mengenai palka kapal tuna longline yaitu belum dilengkapinya alat pencatat suhu otomatis sehingga pada penilaian tersebut mendapatkan nilai 2 (Tabel 4). Penambahan fasilitas kapal berupa alat pencatat otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar dikarenakan Indonesia belum memiliki galangan kapal untuk membangun kapal penangkap

ikan. Alat pencatat suhu otomatis berguna memudahkan pemantauan suhu hasil tangkapan. Menurut Reo (2010), suhu penyimpanan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kesegaran ikan sehingga suhu palka perlu di periksa berkala untuk menjaga kualitas ikan.

Kondisi tersebut menghasilkan penilaian kesenjangan sebesar 1.200 (Tabel 4) dengan tingkat kesesuaian 83%, yang berarti hampir sesuai dengan standar.

Menurut Nurani et al. (2012), kelayakan kapal didesain dapat mempertahankan kualitas yang baik untuk hasil tangkapan dengan menjaga kestabilan suhu.

Nelayan

Nelayan merupakan salah satu aktor penting dalam kegiatan rantai pasok dikarenakan nelayan menjadi produsen pertama. Untuk mendukung kegiatan traceability, nelayan diwajibkan menggunakan logbook yang berfungsi mencatat setiap informasi yang berkaitan dengan penangkapan maupun hasil tangkapan ikan. Menurut Emery et al. (2019), logbook bertujuan mengumpulkan informasi mengenai hasil tangkapan. Integrasi sistem produksi hulu ke hilir dengan menerapkan sistem pencatatan hasil perikanan menggunakan logbook.

Penggunaan logbook di PPS Nizam Zachman sudah berbasis elektronik.

Adanya e-logbook bertujuan mempermudah nelayan dan diharapkan mendapatkan informasi yang lebih akurat, namun pengoperasian e-logbook terdapat kendala yang dapat mengganggu kegiatan traceability. Menurut Gallaway et al. (2011), penggunaan e-logbook menghasilkan data yang lebih tepat dan lebih akurat untuk mengestimasi hasil tangkapan nelayan. Namun, pengoperasian e-logbook yang dilakukan oleh nelayan masih terdapat kendala yang dapat menganggu kegiatan traceability. Maka perlu dilakukan penilaian mengenai pencatatan pengisian e- logbook. Hasil penilaian yang diperoleh dibandingkan dengan standar berlaku yaitu menurut PERMEN-KP 48/2014. Hasil penilaian tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5 Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen pencatatan nelayan

No Standar Y X Gap

1 Nakhoda mengaktivasi e-logbook 4 4 0

2 Nakhoda mengonfirmasi titik kordinat 4 2 2

3 Pengisian data spesies hasil tangkapan 4 2 2

4 Pengisian data jumlah tangkapan 4 2 2

Nilai rata-rata 4 2.500 1.500

Nilai kesesuaian (𝑥̅Y) / ( 𝑥̅X) 𝑥 100% 63%

Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan

Pencatatan atau pendokumentasian di atas kapal bertujuan untuk mengetahui informasi hasil tangkapan melalui e-logbook. E-logbook bertujuan mempermudah merekam informasi kegiatan penangkapan secara transparan dan praktis. Mekanisme pendokumentasian e-logbook adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda diharuskan melakukan aktivasi. Aktivasi merupakan pendaftaran nama nakhoda, kapal, dan alat tangkap yang digunakan.

2. Nakhoda melakukan pemilihan waktu tangkap yang bertujuan mendeteksi waktu dan kordinat lokasi penangkapan (kapal berhenti).

3. Nakhoda memasukkan data tangkapan berupa:

1) Spesies hasil tangkapan setiap jenis ikan.

2) Jumlah tangkapan setiap jenis ikan.

Pengisian e-logbook belum sesuai dengan standar. Terdapat beberapa kegiatan yang kurang sesuai dan mendapatkan nilai 2 (Tabel 5) seperti:

1. Nelayan telah melakukan setting untuk melakukan kegiatan penangkapan, namun nakhoda tidak melakukan konfirmasi waktu dan koordinat pada e- logbook. Hal ini dikarenakan nakhoda memilih melakukan pencatatan pada buku dan mengacu koordinat GPS kapal. Kasus lain yang terjadi yaitu nakhoda memasukan waktu dan koordinat setelah melalukan aktivitas penangkapan.

2. Pengisian data hasil tangkapan berupa spesies dan jumlah hasil tangkapan tidak diisikan pada e-logbook, namun diisi pada buku catatan.

Penilaian pada hal tersebut didapatkan nilai sebesar 1.500 (Tabel 5) dengan tingkat kesesuaian sebesar 63% yang berarti kurang sesuai dengan standar. Hal ini disebabkan nakhoda belum terbiasa menggunakan pencatatan berbasis elektronik.

Aprliani dan Nugroho (2016) menyatakan penghambat pengisian e-logbook yaitu permasalahan teknis terkait kesulitan memilih fitur dan kesulitan mendapatkan sinyal ketika berada di tengah laut. Jika kondisi tersebut berlanjut, informasi mengenai produk dalam rantai pasok tidak berjalan secara transparan. Tidak transparannya suatu rantai pasok dapat menimbulkan penurunan penjualan dikarenakan tidak jelasnya asal suatu produk. Menurut Bailey dan Zanden (2016), transparansi berguna untuk meningkatkan legitimasi dan meningkatkan penjualan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Nelayan merupakan aktor yang bertanggung jawab mengenai penanganan yang mempengaruhi kualitas mutu ikan saat di kapal penangkap hingga dilakukan bongkar hasil tangkapan (Lampiran 3). Kualitas ikan yang buruk dapat mempengaruhi kegiatan ekspor. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian kesesuaian penanganan ikan tuna saat di kapal hingga pembongkaran di PPS Nizam Zachman. Hasil penilaian yang diperoleh dibandingkan dengan standar berlaku yaitu menurut KEPMEN-KP 52/2013. Hasil penilaian tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6 Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen penanganan tuna di PPS Nizam Zachman

No Standar Y X Gap

1 Setelah ikan ditangkap langsung masuk ke palka 4 4 0 2 Cara penyusunan ikan di dalam palkah sesuai

dengan jenis, mutu, dan ukuran ikan

4 4 0

3 Menempatkan hasil perikanan pada tempat dengan suhu sesuai yang dipersyaratkan

4 4 0

4 Pemantauan suhu, dilakukan teratur 4 2 2

5 Melakukan bongkar muat dan pendaratan dengan cepat untuk menghindari sinar matahari

4 3 1

6 Tidak membiarkan ikan terkena lantai selama proses pengangkutan

4 0 4

Nilai rata-rata 4 2.833 1.167

Nilai kesesuaian (𝑥̅Y) / ( 𝑥̅X) 𝑥 100% 71%

Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan

Penanganan saat ini yang dilakukan di PPS Nizam Zachman mendapatkan nilai kesenjangan 1.167 (Tabel 6) dengan tingkat kesesuaian sebesar 71% yang

berarti hampir sesuai standar. Berdasarkan penilaian didapatkan kegiatan yang belum maksimal yaitu:

1. Pembongkaran ikan di PPS Nizam Zachman dilakukan dengan cepat, namun terkena sinar matahari tanpa adanya pelindung atap terpal. Deni (2015) menyatakan saat kapal tiba pembongkaran harus cepat dilakukan bertujuan untuk menghindari kenaikan suhu dan terpapar sinar matahari yang menyebabkan kerusakan ikan. Hal ini terjadi karena nelayan menunggu pengawas tiba untuk melakukan bongkar hasil tangkapan.

2. Nelayan tidak melakukan pemantauan suhu secara teratur. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan. Menurut Quang (2005), suhu pada ikan perlu diperhatikan selama penanganan di atas kapal.

3. Proses pembongkaran dilakukan beberapa ABK untuk mengeluarkan ikan dari palka diangkat ke atas geladak. Namun, selama proses pembongkaran ikan tuna terkena lantai kapal yang menyebabkan kerusakan tubuh ikan dikarenakan terseret atau terbentur lantai kapal. Hal ini disebabkan nelayan segera menyelesaikan aktivitas bongkar tanpa memahami pentingnya kualitas hasil tangkapan tersebut. Menurut Moeljanto (1992) dan Kushardiyanto (2010) benturan fisik selama penanganan di kapal dapat menyebabkan kerusakan fisik dan dapat menyebabkan penurunan mutu akibat bakteri.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan KEPMEN-KP No. 52 A/2013 terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran nelayan tuna longline terkait penanganan ikan yang baik dan belum adanya pengawasan mengenai penanganan ikan. Menurut Mboto et. al (2014), penanganan ikan merupakan hal penting untuk diperhatikan dikarenakan mempengaruhi kualitas ikan yang baik. Mutu ikan yang baik mempengaruhi kegiatan pasar ekspor dan menjadi salah satu faktor yang menentukan harga ikan tuna. Menurut Oladosu et al. (2011), mutu produk yang baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penanganan ikan saat bongkar tersaji pada Gambar 12.

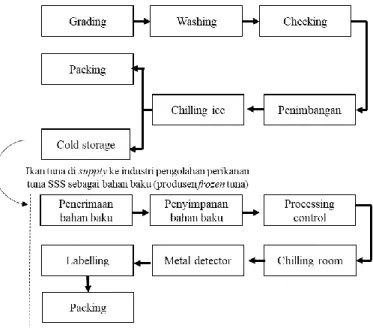

Gambar 12 Penanganan tuna saat dibongkar Industri perikanan tuna

Industri pengolahan perikanan tuna berperan penting terkait kualitas mutu produk melalui penanganan bahan baku hingga pendokumentasian. Industri sebagai tempat pemrosesan produk sebelum diekspor. Penanganan di industri pengolahan perikanan tuna terdapat penanganan produk fresh tuna dan frozen tuna. Alur penanganan dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13 Alur penanganan ikan tuna di industri Penanganan produk fresh tuna

Hasil tangkapan yang didaratkan didistribusikan ke industri pengolahan KMJ menggunakan kendaraan pickup. Industri pengolahan perikanan tuna KMJ merupakan industri yang memproduksi fresh tuna dan berperan sebagai supplier.

Tahap pemrosesan fresh tuna dilakukan beberapa tahapan sebelum ikan didistribusikan yaitu:

1. Grading merupakan penentuan grade kualitas ikan tuna. Ikan tuna yang layak ekspor dan disupplai ke industri lain harus memiliki grade A dan A+, jika terdapat ikan tuna yang tidak memenuhi standar akan dipisahkan dengan ikan yang memiliki standar baik. Penyortiran dilakukan oleh checker menggunakan coring tube. Menurut Sidik et al. (2013), pengecekan kualitas (grading) dikelompokkan 12 tingkatan mutu yaitu AAA, AAF, AF, AA, A+, A, A-, B+, B, B-, C (reject), dan D. Selain itu, berat ikan yang diekspor ke Jepang diatas 30 kilogram. Hasil dari penyortiran grade dicatat di tally sheet sebagai dokumen industri perikanan.

2. Washing merupakan tahapan setelah grading yaitu mencuci atau membersihkan seluruh ikan. Pencucuian bertujuan untuk menghilangkan sisa- sisa es, darah dan kotoran sebelum ikan diekspor maupun disimpan di cold storage. Proses washing dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14 Pencucian fisik ikan