ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SAKO BARU KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG SETELAH PEMEKARAN

Oleh. Drs. Mudasir, M. Si. M.Pd.

Penulis : Koordinator Widyaiswara Provinsi Sumsel.

ABSTRAK

Sebagai wilayah Kelurahan baru, Sako Baru masih terus berupaya untuk memberikan pelayanan secara prima kepada publik meskipun masih dibutuhkannya beberapa sarana penunjang guna memenuhi kebutuhan administratif di Kantor, salah satunya yaitu pelayanan umum. Melalui penelitian ini akan dilihat bagaimana kualitas pelayanan umum di Kantor Kelurahan Sako Baru, serta kendala yang dihadapi.

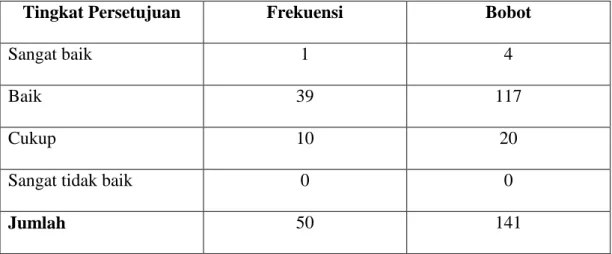

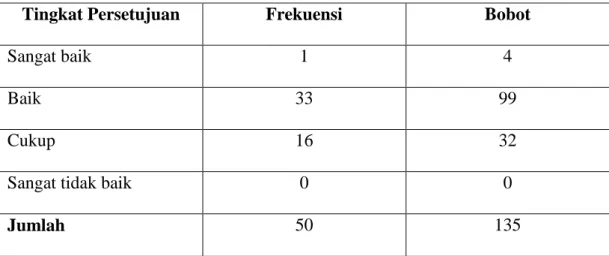

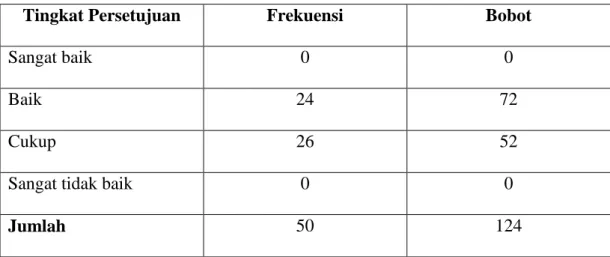

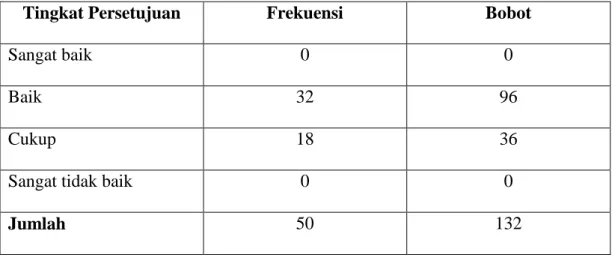

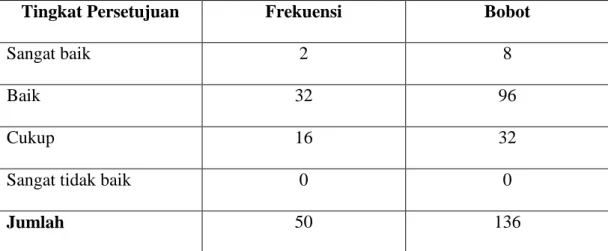

Berkenaan dengan hasil penelitian terlihat bahwa kualitas pelayanan di Kantor Kelurahan Sako Baru setelah diadakannya pelayanan, secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut terlihat dari bobot untuk keseluruhan indikator yaitu 135,83 dimana berdasarkan gradasi yang dibuat skor tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kantor Kelurahan Sako Baru berada dalam kategori baik. Lebih lanjut dapat dilihat dari 10 indikator dengan 17 item yang diukur, 15 diantaranya termasuk dalam kategori baik. Sedangkan dua lainnya berada dalam kategori tidak baik, yaitu berkenan dengan ketepatan waktu penyelesaian produk pelayanan dan tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kasimpulan bahwa kualitas pelayanan di Kantor Kelurahan Sako Baru setelah diadakan pelayanan secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik, kendala yang dihadapi dalam pelayanan berkenan dengan kedisiplinan pegawai dan kepastian waktu pelayanan. Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian antara lain: pengadaan kegiatan kerja dengan memanfaatkan sambungan secara on-line ke tiap Kantor, mengadakan peningkatan keterampilan pegawai, penerapan sanksi yang tegas untuk setiap pegawai guna mewujudkan kualitas pelayanan bagi masyarakat setempat.

Kata kunci : Kualitas pelayanan dan disiplin A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam sendi negara kesatuan dan negara kesatuan republik Indonesia sangat memahami

pentingnya pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamademen, lebih lanjut pasal 18 ini menyebut bahwa negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas Kabupaten dan kota. Setiap Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur Undang-undang, jadi pada hakekatnya negara kesatuan republik Indonesia sangat menghargai pemerintahan daerah dan setiap pemerintah daerah diberikan otonomi daerah yang nantinya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam melaksanakan pembangunan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan perubahan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat harus dilayani dan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan tanggung jawab, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah harus senantiasa terus meningkat. Beitu juga pada Kota Palembang, sehingga mambawa konsekuensi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan harus direspon dengan berbagai kebijaksanaan pemerintahan yang tepat dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah merupakan tema lama yang nampaknya selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Dikatakan tema lama karena Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang eksistensi otonomi daerah. Seiring dengan ditetapkannya UUD 1945, sejak itu pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam Undang-undang sebagai penjabaran pasal 18 mulai

1

ramai diperdebatkan, adapun Undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang komite nasional daerah, 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintah daerah, 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan negara

Indonesia Timur,

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah,

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah,

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah,

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas negara pada hakekatnya sangat menghargai hak-hak usul daerah yang telah di otonom sepenuhnya dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Sedarmayanti (2003 : 3) menyebutkan bahwa :

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, yang pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang adil dan makmur, pemberian, pelimpahan dan penyerapan tugas-tugas kepada kepala daerah.

Berdasarkan pendapat di atas maka otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, selnjutnya Logeman (dalam Koswara, 2001 : 59) menyatakan otonomi

sebagai berikut :

Bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya dan untuk mengurus kepentingan publik kekuasaan tindakan mereka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan didaerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan kurang dapat menjalankan hal-hal tersebut. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 dinilai tidak sesuai lagi dengan jiwa Undang- undang Dasar 1945 negara perlu mengakui serta menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

Seiring dengan berjalannya reformasi dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dilengkapi dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah yang menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada keadaan dianggap penting.

Namun demikian keluarnya Undang-undang otonomi daerah tersebut tidak akan berarti apa-apa apabila aspirasi masyarakat daerah tetap kurang diperhatikan, karena semangat dari kedua Undang-undang tersebut pada hakekatnya adalah sebagaimana pemerintah pusat merespon keinginan dan aspirasi masyarakat daerah sehingga pembangunan didaerah sesuai dengan kebutuhan kondisi daerah

tersebut. Untuk itu masyarakat diberikan dalam bentuk kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri, sehingga diharapkan akan terbentuk masyarakat yang bermartabat, sejahtera, dan merata diseluruh wilayah Indonesia.

Sadu Wasistiono (2001 : 49) menyebut bahwa :

Adanya perubahan kebijakan otonomi daerah perlu diikuti dengan penataan kembali organisasi pemerintahan daerah secara mendasar.

Penataan daerah tersebut dapat berupa :

a. Pembentukan unit organisasi baru.

b. Penggabungan organisasi yang sudah ada.

c. Penghapusan unit-unit yang sudah ada dan perubahan bentuk unit-unit yang telah ada.

Berdasarkan hal di atas penyelenggaraan otonomi daerah dapat dengan penataan organisasi pemerintahan daerah agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Pasal 120 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Sedangkan menurut bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 Keluaraha adalah sebagai berikut :

Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.serta kelurahan lebih lanjut diatur dalam pasla 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai

berikut :

1. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah,

2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pimpin oleh Lurah yang adalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota,

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 lurah mempunyai tugas : a. Pelaksanaan kegiata pemerintahan kelurahan

b. Pemberdayaan masyarakat

c. Pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan

d. Pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.

4. Lurah sebagaimana di maksud pada ayat 2 diangkat oleh bupati/walikota atas usul xamat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

5. Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimakdus pada ayat 3 lurah bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui camat,

6. Lurah dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimakdus pada ayat 3 dibantu perangkat kelurahan,

7. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada aya 6 bertanggung jawab pada lurah,

8. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana pada ayat 3 dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang di tetapkan Perda,

9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 6 dan ayat 7 ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan perundang-undangan.

Saat berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemetintahan daerah desa-desa yang berada dalam wilayah kota secara otomatis berubah statusnya menjadi kelurahan, setelah Undang-undang Nomor 22 taun 1999 tentang pemerintahan daerah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 seketika berubah dengan pembentukan daerah otonom kota, begitu pula dengan desa yang berada diperkotaan dalam pemerintahan kabupaten dan kota secara bertahap dapat diubah statusnya menjadi kelurahan dan kelurahan ada yang

di keluarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan menteri dalam negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang kelurahan.

Selanjutnya dari keluarahab-kelurahan yang ada di Kota Palembang tersebut beberapa kelurahan menurut pengamatan penulis memang sudah layak untuk dilakukan perubahan status dari 1 kelurahan menjadi 2 kelurahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Serta dengan wilayah yang luas yang terdiri dari 16 kecamatan, maka pemerintah daerah Kota Palembang Selatan sanga dituntut keefktifannya dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya untuk melaksnakan pelayanan dan pembangunan daerah, apalagi dikaitkan dengan prinsip organisasi abad 21 yaitu lebih kecil, lebih cepat, lebih terbuka dan lebih melebar.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang menuntut dapat memperoleh pelayanan yang baik, maka dilakukanlah perubahan kelurahan menjadi beberapa kelurahan oleh pemerintah daerah Kota Palembang, perubahan menjadi beberapa kelurahan juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Wacana perubahan status perubahan menjadi beberapa kelurahan memang sudah lama berkembang dimasyarakat. Selanjutnya dari kelurahan- kelurahan yang ada di Kota Palembang tersebut beberapa kelurahan menurut pengamatan penulis memang sudah layak untuk dilakukan perubahan pemekaran menjadi 2 kelurahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan Kota Palembang sangat di tuntut keefektifannya dalam melaksnakan otonomi daerah khususnya untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan di daerah, apabila dikaitkan denga prinsip organisasi abad 21 yaitu

lebih kecil, lebih capat, lebih terbuka dan lebih melebar.

Seiring dengan dinamikan masyarakat yang menuntut untuk dapat emperoleh pelayanan yang baik, maka dilakukan perubahan kelurahan oleh Pemerintahan Daerah Kota Palembang, perubahan Keluraha Sako dan Sako Baru menjadi 2 kelurahan juga diharapkan dapat meingkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Perubahan kelurahan juga telah diatur secara tegas didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terutama pada pasal 5 juga menyebutkan bahwa persyaratan pemekaran kelurahan sebagai berikut :

a) Luas wilayah;

b) Jumlah penduduk;

c) Prasarana dan sarana pemerintahan;

d) Potensi ekonomi; dan

e) Kondisi sosial budaya masyarakat.

Selanjutnya perubahan desa menjadi kelurahan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, pemekaran,penghapusan, penggabungan kelurahan. Adapun pemekaran kelurahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negari adalah sebagai berikut :

(1) Luas wilayah tidak berubah;

(2) Jumlah penduudk paling sedikit 400 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali;

(3) Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;

(4) Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;

(5) Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa industri; dan

(6) Meningkatnya volume pelayanan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tersebut,

disebutkan bahwa ”pemekaran menjadi 2 kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik masyarakat perkotaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kebutuhan pelayanan dan pembangunan”.

Salah satu Kelurahan yang di mekarkan di Kota Palembang adalah Kelurahan Sako Baru, Kelurahan ini merupakan salah satu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sako . Kelurahan ini remi dimekarkan pada tahun 2007, dan salah satu hal yang menarik untuk diteliti sebagai dampak dari pemekaran itu. Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul ,

”ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIKELURAHAN SAKO

BARU KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG SETELAH

PEMEKARAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Palembang belum siap dalam melaksanakan kebijakan pembentukan kelurahan baru, sehingga penetapan kebijakan pembentukan kelurahan baru terkesan dipaksakan.

2. Pengisian aparatur kelurahan atau perangkat kelurahan belum dilaksanakan dnegan baik, sehingga kebijakan perubahan pemekaran kelurahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 belum meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Prasarana dan sarana kelurahan baru tersebut masih minim.

4. Pelayanan umum kepada masyarakat setempat kurang maksimal.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan berpijak pada pembatasan masalah penelitian ini, maka perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut : Bagaimanakah dampak kebijakan pemekaran Kelurahan Sako Baru, terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

Untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako, terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. Kegunaan Penelitian a). Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan serta memperkaya kajian Ilmu Pengetahuan Administrasi Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai kebijakan perubahan/pemekaran kelurahan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran penulis mengenai Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai Ilmu Pengetahuan Administrasi Pemerintahan Daerah dan kebijakan perubahan/pemekaran kelurahan.

b). Aspek Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan dan informasi bagi Pemerintahan Daerah Kota Palembang dalam rangka memantapkan langkah dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan/pemekaran kelurahan.

2. Pada saatnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti yang akan datang.

E. Landasan Teori 1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah adalah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Santoso (2003 : 1) mengemukakan, otonomi daerah adalah suatu ”kondisi antara” untuk memungkinkan terwujudnya suatu idealitas tertentu. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan sebenarnya, melainkan perantara atau jembatan dalam mencapai tujuan yang sebenarnya.

(Ermaya Suradinata : 1993-192).

Selanjutnya Santoso (2003 : 1) mengatakan :

Bahwa otonomi daerah diguliskan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bersifat kontekstual, sesuai dengan variasi lokal.

Keberhasilan kebijakan otonomi daerah tidak hanya diukur dari sejauh mana ketentuan perundang-undangan tentang otonomi daerah, baik

UU 22 Tahun 1999 yang telah berlaku maupun UU 32 Tahun 2004 yang menggantikannya berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya terimplementasikan. Salah satu ukuran penting yang tidak boleh dilupakan adalah sejauh mana penyelenggaraan pemerintah bersifat konstektual.

Seandainya suatu daerah tersebut sebagian besar penduduknya adalah petani, maka keberhasilan otonomi daerah pada daerah tersebut diukur dari sejauh mana pemerintahan setempat hirau (concern) terhadap nasib petani, menyesuaikan diri terhadap kehidupan bertani, dan menfasilitasi

perkembangan di sektor pertanian dan sebagainya.

Pernyataan diatas mengisyartkan dalam pemberian hak otonomi kepada daerah, pemerintah harus memperhatikan karakteristik khusus atau kekhasan suatu daerah. Otonomi daerah tidak bisa disamaratakan antar daerah dan oleh karenanya kekhususan dan kekhasan suatu daerah harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan format otonomi daerah yang pas bagi daerah tersebut.

Dalam otonomi daerah yang mandiri dengan tingkat kemandirian iturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi semakin tinggi tingkat otonomi daerah. Daerah otonom itu sendiri merupakan konsekuensi logis dari kebijaksanaan desentralisasi. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan definisi : ”daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurt prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang membagi kekuasaan secara vertikal. Undang- undang 32 Tahun 2004 pasal 1 (7) menyeburtkan, bahawa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

11

mengatur urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Oentarto dkk (2004:1) mengemukakan :

Desentralisasi semula hanya dikenal sebagai teori pendistribusian urusan pemerintah yang ditempuh oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan yang digunakan agar penyelenggaraan urusan ini dapat lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dalam prakteknya ternyata teori ini berkembang sedemikian pesat, sehingga diskursus mengenai desentralisasi sudah sampai tahap bagaimana membangun tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya Rondinelli (dalam Oentarto dkk, 2004:19) menyatakan desentralisasi diharapkan dapat mengurangi beban kerja di pemerintah pusat.

Desentralisasi juga dipandang akan meningkatkan daya tangap pemerintah kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Desentralisasi juga akan meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional, dengan cara medelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutiuhan dan kondisi setempat.

Berdasarkan pandangan yang diuraikan oleh para ahli yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan adminstratif dari pemerintah pusat kepada organiasasinya di lapangan, unit administratif lokal dan semi otonom. Desentralisasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah antara lain adalah untuk merangkas birokrasi yang rumit, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat lokal sehingga masyarakat lebih terlibat dan berperan aktif dalam pembangunan serta memberi kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijaksanaan di daerah yang sesuai dengan kebuthan dan kekhasan masyarakat di

daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Makna dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah adalah bagian dari negara, seperti banyak tercantum dalam teori mengenai negara, unsur-unsur suatu negara umumnya terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Dalam konteks itu, menurut Plato (dalam Hamdi, 2002:2) bahwa “Negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kebaikan bagi warga negara secara keseluruhan”. Machiavelli (dalam Hamdi, 2002:2) menyatakan bahwa “Negara menjadi suatu wahana bagi Negara untuk memperoleh kebajikan sosial dari perdamaian dan memperoleh kebebasan dari serangan pribadi”. Selain itu juga Hobbes (dalam Hamdi, 2002:2) menyatakan bahwa ”negara juga merupakan bentuk kontrak sosial, baik untuk menghindari hidup yang kasar dan keji”.

Tujuan untuk menjadikan negara sebagai sarana sekaligus penjamin terwujudnya kebajikan dan ketertiban sosial tersebut membuat David Hume (dalam Hamdi, 2002:2) bahwa negara dan pemerintahan adalah persoalan

“kenyamanan”. Menurutnya orang-orang lebih suka keadaan tertib dari pada keadaan kacau, dan mereka akan memberikan hampir semua hal bagi terwujudnya keadaan tertib tersebut. Dengan pemikiran itu, negara meskipun dibentuk oleh warga negara akan diikuti oleh semua negara sebagai acuan nilai dan kekuasaan.

Warga negara memerintah dan pada gilirannya diperintah. Dalam konteks negara ataupun pemerintahan, Hobes (dalam Mclver, 1985:29) mengemukakan :

Pemerintah adalah yang lebih baik diantara dua hal yang buruk, yaitu sesuatu yang terpaksa di gunakan manusia untuk dapat lari keadaan alami yang tidak menyenangkan dan tidak menentu. Pemerintah merupakan sesuatu yang merampas kemerdekaan mereka yang mengekang segala nafsu dan keinginan alam mereka.

Berbagai pendapat di atas keberadaan pemerintahan yang bernada negatif ataupun positif it dan terlepas dari berbagai perdebatan ternyata keberadaan pemerintahan masih sangat diperlukan oleh umat manusia sampai saat ini serta tak ada bangunan atau lembaga lain yang dapat sebagai pengganti negara. Sementara itu menurut Larson (dalam Budiman, 1996:84) negara dalah “sebuah konsep inklusif yang meliputi semua pembuiatan kebijakan yang melaksanakan kebijakan dan sanksi hukumnya”. Pemerintah adalah “cuma sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam masyarakat publik”.

Lebih spesifik Ndraha (1997:2) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam huungan anggota masyarakat, baik individu dengan kelompok.

Sementara itu David Easton (dalam Sunario, 1989:150) mengartikan pemerintahan atau proses memerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga untuk :

1. Mengutarakan kepentingan dan tuntutan masyarakat;

2. Membuat keputusan-keputusan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, peraturan- peraturan, perintah-perintah;

3. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan, peraturan-peraturan, perintah-perintah.

4. mencari pertemuan antara pendapat-pendapat yang bertentangan antar anggota masyarakat;

5. Memelihara kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum.

Sehubungan dengan hal itu Ndraha (1998:4-5) mengemukakan bahwa:

Personifikasi pemerintah itu sendiri adalah birokrasi dengan aparat birokrasinya. Oleh karena itu, pemerintahan dalam menjalankan organisasinya didasarkan atas prinsip birokrasi, karena organisasi pemerintahan disamping fungsin politik juga memerlukan fungsi manajemen dan fungsi operasional.

Untuk menjalankan fungsi operasional itu, birkrasi peerintah terdiri dari beberapa unit kerja teknis sesuai bidang yang ditetapkan yang memproduksi, mendistribusikan, mentrafer atau menjual alat pemenuhan kebutuhan sovereign dan kebutuhan consumer. Menurut Ndaraha (2000:6), bahwa “pemerintah merupakan sebuah sisitem multiproses yang bertujuan melayani dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang akan diperintah akan barang, jasa public dan layanan sipil”.

Pada dasarnya pemerintah berperan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, sebagaimana Rasyid (1996:13) menyatakan bahwa “tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya yang wajar”. Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Pelaksanaan pemerintahan haruslah diprioritaskan dan diorientasikan untuk maksud kesejahteraan masyarakat melalui fungsi pelayanan civil dan public, termasuk penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan oleh aparatur yang disebut dengan birokrasi. Tugas-tugas pemerintah itu menurut Rasyid (1996:48), dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakikih pemerintahan, yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,

prmberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Ndarah (2000:78-79) membedakan fungsi pemerintah yaitu “fungsi primer dan fungsi sekunder”, yang menjelaskan lebih lanjut dari kedua fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Fungsi sekunder pemerintah berhubungan negative dengan tingkat keberdayaan yang diperintah pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntunan yang diperintahakan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Bardasarkan pendapat-pendapat ahli di atas maka fungsi dan tugas pokok yang melekat dalam diri pemerintah menuntut untuk dapat diselesaikan secara cepat dan tiba pada saat dibutuhkan. Berkaitan dengan hal ini pemerintahjuga harus dapat melakukan/memenuhi ketiga fungsi tersebut sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Kepincangan dalam melakukan fungsi-fungsi tersebut akan berakibat pada munculnya berbagai masalah baru yang pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya.

3. Konsep Perubahan Operasional

Perubahan mengandung arti sebagai suatu proses. Proses ini mengalami beberapa transisi,. Hasil dari suatu proses ialah adanya kemajuan atau kemunduran, integrasi atau disentegrasi. Bintarto (1993:71) mengemukakan bahwa segala apa yang hidup mengalami perubahan. Perubahan baik bersifat material maupun non material, dapat positif atau negative, tergantung pada

pengarugh luar yang diterima dan diolah penduduk setempat. Perubahan dapat menghasilkan social change, economical change, technological change, cultural change dan sebagainya.

Istilah evolusi pada penngertian proses yang lambat, ada kontinuitas dan arah tertentu yang menuju kearah kemajuan atau kemunduran. Di dalam istilah proses ada arah tertentu dalam suatu yang lebih pasti, yaitu suatu perubahan yang mengarah kepada tujuan yang nyata.

Bintarto (1993:71:75) mengelompokkan perubahan sebagai berikut : 1. Perubahan yang lambat atau cepat, tetapi terus maju;

2. Perubahan kearah kemajuan, tetapi pada suatu saat terjadi kemunduran yang tidak terduga;

3. Perubahan yang kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur;

4. Manusia dan lingkungan berpengaruh terhadap perubahan,

Manusia dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan dalam usaha mengelola lingkungan dapat terjadi beberapa perubahan sebagaimana di kemukakan Binarto (1993:71-75)

a. perubahan perkembangan, yakni perubahan yang terjadi setempat dimana perubahan-perubahan itu masih dapat dilaksanakan di tempat itu dengan tidak usah mengadakan perpindahan. Jadi, perencanaan pengembangan daerah masih dapat dilaksanakan didaerah itu sendiri, mengingat masih adanya ruang dan fasilitas dan sumber-sumber setempat.

b. Perubahan lokasi dari suatu unit kegiatan, yakni perubahan yang terjadi disuatu tempat yang mengakibatkan adanya suatu rencana atau gejala perpindahan suatu bentuk aktivitas atau perpindahan sejumlah penduduk dari daerah itu kedaerah lain, karena daerah itu sendiri tidak mampu lagi mengatasi masalah yang timbul dengan sumber dan swadaya yang ada.

c. Perubahan tata laku, perubahan ini merupakaan sikap, perilaku atau tata laku dari penduduksetempat dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi didaerah tersebut. Dalam hal ini dilaksanakan restrukturisasi dari seluruh pola kegiatan dalam daerah tersebut.

Perlu diketahui bahwa persepektif organisasi beberapa pengertian mengenai perubahan. Sedarmayanti (2003:48)mengemukakan sebagai berikut :

1. perubahan adalah sebuah fenomena alami.

2. perubahan adalah berkesinambungan dn terus berlanjut.

3. tujuan perubahan adalah untuk membantu kelangsungan hidup dan pertumbuhan.

4. kelangsungan hidup dan pertumbuhan tergantung pada adaptasi terhadap sebuah lingkungan yang berubah.

5. Lingkungan dan dapat disedang di pengaruhi dan di bentuk oleh tindakan- tindakan dan keputusan-keputusan organisasi.

6. belajar dari pengalaman adalah penting untuk proses adaptasi dan perubahan yang sukses.

7. individu-individu baik kea rah yang sama maupun yang unik.

Organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan. Perubahan ini terjadi bukan saja karena lingkungan dimana organisasi itu sendiri berubah.

Perubahan tujuan organisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan keinginan masyarakat.

Hammer dan Champy dalam Sedarmayanti (2004:172) memberikan batasan mengenai perubahan sebagai reengineering. Lengkapnya dikemukakan bahwa

“reengineering is fundamental rethinking and radical redesign of business to achieve dramatic improvement in criticial contemporary of performance, such as cost quality, service and speed.”

Berdasarkan defenisi di atasSedarmayanti (2004:172-173) memberikan empat kata kunci, yaitu :

a. fundamental, mengandung arti bahwa perubahan yang dilakukan dalam organisasi bisnis (organisasi apapun, termasuk pemerintahan0 harus dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat mendasar, misalnya visi, misi, tujuan organisasi, serta aturan yang mendasari beroperasinya organisasi dan lainnya.

b. Radical, mengandung arti bahwa proses perekayasaan ulang organisasi harus mengenai akar permasalahannya dan bukan “bedah muka” agar organisasi tersebut terlihat baik

c. Dramatical, mengandung arti bahwa perubahan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan yang sifatnya marjinal atau bertahap, sebaliknya justru menghasilkan perubahan yang sifatnya merupakan terobosan baru yang berorientasi ke masa depan.

d. Process, artinya adalah sekumpulan kegiatan yang membutuhkan satu atau beberapa jenis masukan untuk menghasilkan kelurahan yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan.

Selanjutnya Ermaya Suradinata (1996:10) menyatakan bahwa “ada tiga pilar dalam rangka penyempurnaan administrasi yaitu penyempurnaan sumber daya manusia, penyempurnaan ketatalaksanaan (metode manajemen) dan penyempurnaan kelembagaan (struktur organisasi)”.

Barhubung dengan penyempurnaan kelembagaan, suatu organisasi perlu menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi itu sendiri. Karena organisasi merupakan tempat atau wahana proses kegiatan kumpulan orang-orang yang bekerja sama, mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (Suradinata, 1996:26).

Perlu dicermati bahwa pada dasarnya pengembangan organisasi merupakan upaya yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh organisasi dengan tujuan agar organisasi selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntunan lingkungan, sedangkan sasaran dari pengembangan organisasi tersebut terutama adalah struktur organisasi.

Sasaran organization development (OD) menurut Alexander Winn (dalam Gibson, 1996:584) adalah “merubah sikap atau nilai, memodifikasi perilaku, serta merubah struktur dan kebijakan”, sedangkan menurut Robinns (1996:428),”sasaran organization development (OD) adalah manusia, struktur, teknologi dan proses organisasi. Klasifikasi struktur termasuk perubahan yang mempengaruhi distribusi kewenangan, alokasi imbalan, tambahan dan

penghapusan posisi, departemen dan divisi”

Menurut Leavit dalam Sutarto (2000:415), segi-segi dalam organisasi yang dapat diubah dalam struktur, teknologi dan orang. Lebih lanjut dikatakan :

Merubah struktur yaitu menambah satuan, mengurangi satuan, merubah kedudukan satuan, menggabung beberapa satuan menjadi satuan yang lebih besar, memecah satuan besar menjadi satuan-satuan kecil, merubah system sentralisasi menjadi system desentralisasi atau sebaliknya, meubah luas sempitnya rentang control, merinci kembali kegiatan atau tugas, menambah pejabat, mengurangi pejabat.

Pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap baik dalam usaha meningkatkan kemampuan, memecahkan persoalan, maupun dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi dan terhadap tuntunan perubahan dan masa depan.

Organisasi mengalami perubahan dikarenakan factor-faktor penyebab yang berupa tantangan baik dari dalam maupun dari luar organisasi itu sendiri.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Sutarto (2000:414) bahwa :

Tantangan penyebab perubahan yang berasal dari dalam diri organisasi misalnya volume kegiatan bertambah, adanya peralatan baru, perubahan tujuan, perluasan wilayah kegiatan, tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, sikap serta perilaku para pegawai. Sedangkan tantangan perubahan yang berasal dari lingkungan misalanya adanya peralatan baru, perubahan kebijaksanaan dari organisasi tingkat yang lebih tinggi, perubahan selera masyarakat, perubahan mode, dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam menghadapi berbagai tantangan penyebab perubahan tersebut, organisasi dapat menyesuaikan diri dengan jalan merubah struktur organisasi, merubah tata kerja, merubah orang dalam pengertiansikap, tingkah laku, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan merubah peralatan kerja. Adapun tujuan utama dari perubahan organisasi

menurut Siagian (1997:206) adalah “untuk meningkatkan kemampuan operasional dari setiap dan semua orang di dalam organisasi secara keseluruhan”. Lebih lanjut Siagian (1997:207) mengemukkan bahwa perubahan organisasi diperlukan dengan beberapa pertimbangan seperti :

1. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk menampung akibat daripada perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dan terjadi di luar organisasi.

2. Meningkatkan peranan organisasi dalam turut menentukan arah perubahan yang mungkin terjadi;

3. melakukan penyesuaian-penyesuain secara imtern demi peningkatan kemampuan melakukan kedua hal tersebut di atas;

4. Meningkatkan daya tahan organisasi, bukan saja untuk mampu tetap bertahan akan tetapi juga untuk terus tumbuh dan berkembang;

5. Mengendalikan tetap merasa aman dan terjamin meskipun terjadi perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi.

Dari uraian di atas dapat di peroleh bahwa perubahan organisasi tidak hanya dimaksud untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi, akan tetapi lebih jauh dari itu yaitu untuk mengetahui arah perubahan dan mengantisipasikan kemungkinan yang terjadi organisasi dapat terus bertahan, tumbuh dan berkembang.

Beberapa teori perkembangan orang yang dikemukakan disini berkaitan dengan pengembangan organisasi pengembangan organisasi pemerintah daerah, antara lain yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yaitu Reinventing Government. Osborne dan Gaebler mengajukan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha, yaitu sebagai berikut :

(a) Stering rather than rowing, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator daripada langsung melakukan kegiatan operasional.

(b) Empowering rather than seving, memberdayakan masyarakat lebih baik dari pada memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat.

(c) Infecting competition into service delivery, pelayanan masyarakat harus diusahakan agar tidak bersifat monopolitetapi harus bersaing.

(d) Transforming rule –driven organization, pemerintah berorientasi pada visi dan misi bukan pada peraturan.

(e) Funding outcomes, not inputs, penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah harus didasarkan pada hasil yang di capai bukan pada sumber daya yang diperoleh.

(f) Meeting the need of the costumer, not the bureaucracy, pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (kebutuhan riil/nyata).

(g) Earning rather than spending, pemerintah jangan hanya melakukan pengeluaran anggaran saja tetapi harus menggalakkan usaha swadana, sehingga dapat meringankan beban pemerintah.

(h) Prevention rather than cure, pemerintah harus sedini mungkin mengantisipasikan masalah-masalah public dengan cara melakukan tindakan pencegahan (preventif). Hal ini jauh mudah dan murah dari pada mengatasi masalah yang sudah ada.

(i) From hierarchy to participation and teamwork, perlunya desentralisasi dalam pemerintahan untuk memudahkan partisipasi masyarakat, serta perlunya diciptakan suasana kerja berbentuk tim.

(j) Livering change through the market, kebijakan pemerintah harus dapat memanfaatkan mekanisme pasar (public) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Osborne dan Plastik (1996) mengemukakan bahwa :

Lima strategi yang lebih dikenal denagn 5 C dalam rangka mendukung pelaksanaan kesepuluh prinsip tersebut, yakni 1) strategi inti (core strategy); 2) strategi konsekuensi (consequences starategi); 3) starategi pelanggan (costumer strategy); 4)strategi pengendalian (control strategy) dan 5) strategi kebudayaan (culture strategy).

Teori pengembangan organisasi yang lain juga dikemukakan oleh Goillart dan Kelly dalam bukunya yang berjudul “transforming the Organization” (1995).

Teori ini memandang suatu organisasi (corporation) sebagai makhluk hidup yang hidup dalam suatu lingkungan terbuka dan terus mengalami perubahan, tumbuh dan berkembang. Bahkan organisasi dapat mati apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Ada empat pola perubahan yang dilakukan agar organisasi dapat tetap hidup. Keempat pola tersebut yaitu :

1. Refarming (pengubahan kerangka berfikir) yaitu suatu dimensi tranformasi organisasi dalam peningkatan konsepsi perusahan tentang sesuatu masalah

yang dihadapi dan bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasinya. Organisasi sering memperoleh cara tertentu dari pemikiran yang kurang tepat dan kehilangan kemampuan untuk mengembangkan model-model pemikiran baru tentang masalah demikian, organisasi selalu berusah membuat pikiran dan memasukkannya dalam visi baru dalam rangka mengantisipasikan masalah-masalah internal dan ekternal organisasi yang terus-menerus berubah.

2. Restructuring (pengubahan struktur), yaitu suatu dimensi tranformasiorganisasi pada saat organisasi menghadapi persaingan kinerja dengan cara mengubah besaran agar organisasi dapat berjalan dengan cara mengubah besaran agar organisasi dapat berjalan dengan lancer. Dalam hal ini organisasi selalu menggunakan keunggulan untuk menerapkan dalam program-program perubahan dalam jangka waktu yang lebih lama.

3. Revitalization (pembahuruan),yaitu suatu dimensi tranformasi organisasi dimana organissi memelihara pertumbuhannya dengan cara mengaitkan besaran organisasi terhadap lingkungan organisasi.

4. Renewal (pembaharuan), yaitu suatu tranformasi organisasi yang berorientasi pada tranformasi orang dan jiwa dari perusahaan dengan cara membangun keahlian dan tujuan baru, sehingga perusahaan dapat mengatasi dirinya sendiri.

Berdasarkan beberapa teori pembangunan organisasi diatas, dapat dikatakan bahwa perubahan atau pengembangan organisasi mutlak diperlukan dalam rangka menyesuaikan diri terhadap tuntunan perubahan lingkungan strategis, terutama yang berkaitan dengan perubahan paradigma pemerintahan yang salah satunya adalah peningkatan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seperti organisasi Pemerintahan Desa dapat dilakukan perubahan dengan cara perubahan statusnya, penghapusan dan penggabungan beberapa desa.

4. Konsep Status

Roucek dan Warren (dalam Sekanto, 2005:239) membedakan pengertian kedudukan (status), dengan kedudukan sosial (sosial status) sebagai berikut:

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social. Kedudukan social artinya adalah tempat seseorang secara umum

kelompok dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Selanjutnya Ralph Linton (dalam Sekanto, 2005:239) menyebutkan bahwa:

Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu.

Dengan demikian, seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan.

Pengertian tersebut menunjukan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh.

Kemudian Giroth (2004:26) mengartikan status sebagai kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya, menurut status adalah posisi obyektif yang memberikan hak dan kewajibannya kepada orang yang menempati kedudukan tadi.

Merujuk pada Weber yang dikutip Garna (dalam Giroth, 2004:26) menyebutkan bahwa status social adalah kedudukan social seseorang dalam suatu system social. Status dapat tercapai karena ada kesamaan dalan tingkah laku pada orang mempunyai wewenang tertentu. Hal ini mudah sekali terjadi, karena biasanya orang yang mempunyai pengaruh tertentu akan bertindak sesuai dengan tindakan yang nyata.

Berdasarkan uraian di atas, maka kata status bila dikatakan dengan kata desa atau kelurahan mempunyai pengertian bahwa keadaan atau kedudukan desa atau kelurahan dalam hubungannya dengan unit-unit lain pada tingkatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kedudukan kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam

wilayah kerja kecamatan.

5. Konsep Desa dan Kelurahan

Manusia dikodratkan sebagai makhluk social, yaitu makhluk yang hidup saling berhubungan antara satu dengan yang lain, memiliki sifat saling membutuhkan dan ketergantungan yang bisa disebut dengan homo homini socius.

Disadari atau tidak, manusia sebagai makhluk senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antara manusia. Adanya sifat ketergantungan yang timbal balik tersebut telah mendorong manusiahidup dan bertempat tinggal bersama-sama secara berkelompok dan saling bekerja sama.

Suryaningrat (dalam ramadhan,2003:15) menjelaskan bahwa :

Tempat tinggal bersama yang sekarang disebut desa,ditimbulkan oleh berbagai unsure sebagai berikut :

1. sift manusia sebagai makhluk social;

2. Unsur kewajiban;

3. Alam sekeliling;

4. Kepentingan yang sama;

5. Bahaya dari luar.

Kaitannya dengan pembentukan desa ini, Widjaja (2002:45-46) mengemukakan :

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan masyarakat yang paling ditentukan sesuai kondisi social budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa karena pembentukan desa diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung.

Dengan berdasarkan adapt istiadat dan asal usul desa, dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja dan pelaksanaan pemerintahan desa. Sebutan bagian wilayah sebagaimana tersebut diatas disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Desa merupakan istilah dalam bahasa jawa menunjukkan pada suatu Janis

masyarakat hukum adapt Jawa. Sedangkan di luar Jawa digunakan istilah yang berbeda pula, seperti “Nagari” dengan Kampung dan Jorong di Sumatera Barat,

“Marga”dengan Kampung, Dusun, dan Tiuh di Sumatera Selatan, Huta dan Kesain di Tanah Batak, yang kesemuanya menunjukan pada suatu jenis masyarakat hukum pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desa adalah persekutuan hukum.

Berdasarkan pengertian desa di atas maka dimungkinkan bagi daerah untuk menyebut desa dengan nama lain yang sesuia dengan kebiasaan masyarakat setempat. Pengertian tersebut adalah pengertian desa secara administrative yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan persekutuan-persekutuan hukum dalam desa, Purba (dalam ramadhan 2003:16) menyebut bahwa persekutuan tersebut dapat dibagi atas 2(dua) golongan menurut dasar sesamanya, yaitu :

a. Berdasarkan petalian keturunan (genelogis0, yaitu persekutuan hukum yang berbentuk atas pertalian keturunan (darah), baik menurut garis ibu (matrilineal) maupunmenurut pertalian darah garis ibu dan bapak (parental).

b. Berdasarkan lingkungan daerah (territorial). Persekutuan hukum berdasarkan territorial ini terbagi atas persekutuan desa, persekutuan daerah dan perserikatan desa-desa.

Sedangakan sunardjo (dalam Ramadhan, 2003:16) membagi kesatuan masyarakat hukumsecara garis ke dalam tiga sebagai berikut :

1) Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepda territorial.

Masyarakat pada kelompok ini menjadikan wilayah tempat tinggal sebagai dasar utama;

2) Tipe kesatuan masyarakat hukum kesamaan keturunan/genetic (suku, marga atau klan). Mereka menjadikan factor kesamaan genetic sebagai dasar utama untuk bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu;

3) Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asas campuran (territorial dan keturunan).

Perlu ketahui adanya pertumbuhan dan perkembangan fisik desa dan masyarakat, hendaknya diimbangi juga dengan penyesuaian organisasi pemerintahan yang mengelolanya. Apabila tidak ada penyesuaian dikhawatirkan organisasi pemerintah desa tidak akan berfungsi secara optimal dan pada gilirannya justru akan menghambat perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan desa itu sendiri.

Selanjutnya menurut peraturan pemerintahan Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, disebut bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Perubahan status atau pemekaran kelurahan merupakan upaya yang ditempuh

pemerintahan dalam rangka meningkat. Implikasi dari perubahan status tersebut adalah kewenangan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan yang dilimpahkan oleh kecamatan.

Selanjutnya defenisi kota kemukakan oleh Bintarto dalam Asy‟ari (1993:19) yang menyebutkan bahwa :

Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan daerah belakang.

Asy‟ari (1993:21) menyebutkan karakteristik kota sebagai berikut :

a) Aspek morfologi, antara lain terdapat bentuk fisik, seperti cara membangun bangunan-bangunan tempat tinggal yang berjejal dan bercakar langit (tinggi) dan serba kokoh. Tetapi pada prakteknya kriteria itu sukar dipakai karena banyak kita temukan dibagian-bagian kota tampak seperti desa misalnya dipinggiran kota.

b) Aspek jumlah penduduk, secara praktis jumlah penduduk ini dapat dipakai ukuran yang tepat untuk menyebut kota atau desa, meskipun juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Kriteria jumlah penduduk ini dapat secara mutlak atau dalam arti relatif yakin kepadatan penduduk dalam suatu wilayah.

c) Aspek sosial, gejala kota dapat dilihat dari gejala-gejala hubungan sosial (social interation dan social interaction) di antara penduduk atau warga kota yang bersifat kosmopolitan. Hubungan sosial yang bersifat impersonal sepintas lalu berkotak-kotak sering terjadi hubungan karena kepentingan dan lain-lain, orang lain bebas memilih hubungan sendiri.

d) Aspek ekonomi, gejala kota dapat dilihat dari mata pencarian warga kota yakni bukan dari bidang pertanian atau agraria sebagai mata pencarian pokoknya, tetapi dari bidang lain seperti bidang produksi atau jasa. Kota berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan kegiatan-kegiatan pemerintahan serta jasa-jasa pelayanan yang lain. Ciri khas suatu kota ialah adanya pasar, pedagang dan pusat perdagangan.

Costande (dalam Muchtar, 2004:42) membedakan desa dan kota sebagai berikut :

(1) Kota bersifat besar dan memberikan gambaran yang jelas sedangkan pedesaan itu kecil dan bercampur-campur tanpa gambaran yang tegas.

(2) Kota mengenal pembagian tugas yang luas, (pedalaman) tidak.

(3) Struktur sosial di kota mengenal referensi yang luas sedangkali pedesaan relatif sederhana.

(4) Individualisme memainkan peranan penting dalam kebudayaan kota, sedangkan di pedasaan orang mgnhayati hidupnya terutama dalam kelompok primer.

(5) Kota mengarahkan gaya hidup pada kemajuan, sedangkan pedesaan lebih berorientasi pada tradisi dan cenderung pada konservatisme.

Berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat kota, Asy‟ari (dalam Muchtar, 2004:42) mengemukakan bahwa kehidupan keagamaan warga kota lebih semarak dari pada kehidupan pedesaan. Di kota-kota besar kita jumpai kelompok- kelompok keagamaan yang aktif membina anggotanya dalam berbagai kegiatan rutin jauh lebih aktif dari pada mareka yang tinggal di desa.

6. Pelayanan Masyarakat Sebagai Fungsi Utama Pemerintahan

Pelayanan publik menurut Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006, adalah:

“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-bak sipil warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat (Nurcholis, 2007: 287).

Sebuah organisasi publik dalam hal ini pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kelangsungan pembangunan di berbagai bidang/sektor dalam rangka mencapai tujuan nasional. Salah satu tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah tercapainya kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat melalui pemberian pelayanan publik.

Hakekat dan pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwuju dan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat (LAN RI, 2006: 6). Pelayanan publik diberikan terutama yang berhubungand engan hal-hal yang sifatnya mendasar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat / publik.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik dan para aparatur atau organisasi publik sebagai abdi negara yang melaksanakan salah satu fungsi pokok yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Terlebih organisasi pelayanan publik rnempunyai ciri public ability, yaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu, organisasi pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang memuaskan atau memenuhi harapan masyarakat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai organisasi publik mempunyai tiga fungsi utarna, yaitu: 1) memberikan pelayanan / service baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik / khalayak; 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (development for economic growth); dan 3) memberikan perlindungan / protective kepada

masyarakat (Nurcholis, 2007: 292).

Dengan demikian, pemberian pelayanan publik merupakan salah satu agenda pembangunan bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara, bangsa, dan masyarakat yaitu mencapai kesejahteraan rakyat.

Pemberian pelayanan tidak sekedar sebagai upaya untuk menggugurkan tanggungjawabnya sebagai abdi negara sehingga kepuasan publik akan sedikit terabaikan. Akan tetapi, pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sehingga aspek kualitas tidak dapat diabaikan.

Kualitas pelayanan dapat dijelaskan dengan bermula dan kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan tentang pelayanan tersebut. Berarti kualitas pelayanan tidaklah dipandang dan sisi pemberi pelayanan, tetapi dari persepsi pelanggan. Oleh karena itu faktor kepuasan pelanggan tidak dapat diabaikan jika ingin menghasilkan pelayanan yang berkualitas baik.

Menurut A. Parasuraman, Valarie A. Zeithami, dan Leonard L. Berry (dalam Semil, 2005: 38), kualitas pelayanan (servqual) dapat didefinisikan sebagai tingkat kesenjangan antara harapan-harapan atau keingiran-keinginan konsumen dengan kenyataan yang mereka alarm. Harapan masyarakat (pelanggan) mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualitas barang atau jasa. Jika dilihat dan konteks pelanggan/konsumen, kualitas menunjukkan harapan masyarakat tentang apa yang harus diterimanya dan pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Kelurahan Sako Baru.

Menurut Moenir (2006:41), perwujudan pelayanan yang didambakan oleh pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan adalah:

a. Adanya kemudahan dalam pengurusan dan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang-kadang dibuat-buat b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian

kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas (pembelian kertas, ganti ongkos foto kopi), atau alasan untuk kesejahteraan.

c. Mendapatkan perlakuaan yang sama dalam pelayanan teradap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu.

Sernentara itu. A. Parasuraman, Valarie A. Zeithami, dan Leonard L. Berry (dalarn LAN, 2006:24 1) mengernbangkan indikator kualitas pelayanan yang, terdiri dan lima dimensi menurut apa yang dikatakan konsumen. Indikator tersebut berkembang pesat di era Service Quality („Servqual,) yang menjelaskan tentang bagaimana pelayanan itu disajikan dan mampu memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan. Kelima dimensi tersebut antara lain:

a. Tangibles (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik)

b. Reliability (kemampuan dan keandala untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya).

c. Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen).

d. Assurance (kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen).

e. Emphaty ( sikap tegas tetapi penuh perhatian dan pegawai tehadap konsumen).

Kelima dimensi Servqual tersebut lebih banyak dipakai di dunia bisnis, akan tetapi telah diadopsi oleh pemberi pelayanan publik, khususnya instansi

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan tetap mendasarkan pada peraturan yang ada. Sehubungan dengan hal itulah, pelayanan publik oleh instansi pemerintah termasuk Pegawai Kelurahan Sako. Berlandaskan pada Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004. Peraturan tersebut mendefinisikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang isinya:

“Menginstruksikari diantaranya kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk jasa atau perijinan melalui transparansi, dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa berupaya mencegah, mengurangi bahkan rnenghapuskan pungutan tidak resmi”.

Hak untuk mendapatkan pelayanan adalah hak bagi siapapun, baik ia anggota organisasi yang berkewajiban rnelayani atau orang luar yang memang harus dilayani. Jadi hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal herlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu. Bagi para penyelenggara pelayanan, dituntut baginya untuk menunjukkan kompetensinya dan profesionalitasnya dalam memberikan pelayanan yang transparan, bersih, dan adil kepada masyarakat.

Layanan yang diberikan harus mencerminkan kepuasari masyarakat sebagai pelanggan jika ingin menghendaki suatu kinerja pelayanan yang berkualitas karena kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama semua organisasi pemberi

pelayanan, baik pemerintah maupun swasta.

Hal ini berarti pemberian layanan kepada publik oleh pemerintah daerah termasuk Kelurahan tidak hanya berprinsip pada pemberian pelayanan yang prima. Akan tetapi berkenaan pula dengan good governance. Good governance artinya tata pemerintahan yang baik yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama suku, dan budaya lokal (Nurcholis, 2005: 300).

Hal tersebut mesti menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk Kelurahan. Sebagaimana di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kelurahan, Lurah sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekononii, dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah. sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Oleh karena itulah aspek-aspek good governance perlu dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk dalam hal pemberian pelayanan masyarakat. Menurut UNDP karakteristik good governance antara lain:

a. Participation.

Setiap warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses

pengambilan keputusan politik / kebijakan publik.

b. Rule of law.

Pemerintah menjamin tegaknya hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia.

c. Transparency

Semua kebijakan publik harus transparan mulai dan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Arus informasi tidak boleh terhalang.

d. Responsiveness

Semua lembaga pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholder.

e. Concensus Orientation

Kebijakan yang diambil didasarkan pada pilihan-pilihan yang terbaik, berdasarkan kesepakatan semua unsur masyarakat.

f. Equity

Adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk meningkatkan kesejahteraannya.

g. Effectiveness dan EffIciency

Proses-proses dan kegiatan lembaga harus menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang digariskan dengan sumber daya yang sebaik mungkin.

h. Accountability

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, lembaga swasta dan

masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder.

i. Strategic Vision

Para pemimpin dan publik memiliki visi strategi jauh ke depan, membangun masa depan yang lebih baik bedasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan mensejahterakan.

(Nurcholis, 2005: 300)

Jelaslah bahwa pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan tujuan negara menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu pelaksanaannya harus berprinsip pada peraturan serta prinsip- prinsip pemberian pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yaitu prinsip pelayanan prima dan good governance.

7. Fungsi dan Peran Pelayanan Masyarakat

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia, fungsi adalah “pekerjaan yang dilakukan”, sedangkan peran adalah “bagian dan tugas utama yang harus dilaksanakan”. Menurut Soekanto (2001: 268), peranan adalah aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan menjalankan peranan. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan –kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peranan berkaitan dengan perilaku. Setiap posisi dalam organisasi pemerintah

mempunyai ketentuan tentang cara berperilaku. cara bagaimana aparatus bertingkah laku yang disebut “peranan”. Menurut Napitupulu (2007: 1 85), peranan itu dibatasi oleh otoritas, perintah, kontrol, evaluasi, peraturan dan anggaran. Setiap aparat pelayanan dituntut untuk dapat menjalankan peranannya masing-masing sebagaimana dirumuskan dalarn peraturan atau tugas pokok dan fungsinya. Aturan tersebut pada intinya berisi pola sikap dan perilaku yang diizinkan, sesuai norma, nilai, keinginan dan harapan masyarakat.

Menurut Bidle dan Thomas (dalam Napitupulu, 2007: 185), interaksi antara peran pemerintah sebagai subjek pelayanan dan rakyat sebagai objek pelayanan melibatkan empat dimensi peranan yang menghasilkan respon tertentu. Dimensi peran yang dimaksud yaitu: 1) orang yang mengambil bagian dalam interaksi; 2) perilaku yang muncul dalam interaksi itu; 3) kedudukan orang-orang dalam perilaku; 4) kaitan antara orang dan perilaku.

Dengan demikian, fungsi dan peranan berkenaan dengan interaksi, berupa pelaksanaan tanggungjawab seseorang atas kedudukan yang dimilikinya.

Tanggung jawab tersebut berupa kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakannya sebagai bentuk pertanggungjawabnnya kepada pihak yang memberikan langsung wewenang dan tanggung jawab tersebut kepadanya, maupun pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang mendapat dampak dan pelaksanaan tanggung jawabnya itu. Dalam mengemban tugasnya itu ia dituntut untuk dapat berperilaku sesuai aturan yang melegalkan kedudukannya itu, serta memperhatikan aspek nilai, norma, kinerja, dan harapan publik.

Menurut Sarlito (dalam Napitupulu, 2007: 186), dalam proses pelayanan perlu diperhatikan kriteria hubungan antara rakyat dengan pemerintah yaitu derajad kesamaan dan saling kebergantungan antara dua pihak pelayanan, konsensus, keseragaman, spesialisasi dan konsistensi dalam proses pelayanan sehingga akhirnya menghasilkan kenfornitas, kesesuaian dan kecermatan pelayanan.

Peran dan hubungan antara pemerintah sebagai pelayanan dan rakyat sebagai pelanggan memperlihatkan bahwa rakyat sebagai konsumen, pelanggan, atau penerima produk serta penanaggung dampak. Sedangkan pemerintah dapat pula menjadi konsumen dan produk rakyat sebagaimana esensi hubungan pemerintahan yaitu berupa kepercayaan (legitimitas) untuk selanjutnya dapat terus menjalankan perannya.

Lurah sebagai abdi masyarakat, tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan peranannya. Adapun tugas Lurah secara keseluruhan yang merupakan tugas umum pemerintahan, meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.