PENGARUH KELEMBABAN KANDANG TERHADAP

KEJADIAN MASTITIS SUBKLINIS DAN BOVINE

TUBERCULOSIS PADA SAPI PERAH DI BOGOR

PUTRI FURQONI AMALIA KHAMARANI

FAKULTAS

KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengaruh Kelembaban Kandang Terhadap Kejadian Mastitis Subklinis dan Bovine Tuberculosis pada Sapi Perah di Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2016 Putri Furqoni Amalia Khamarani NIM B04120187

3

ABSTRAK

PUTRI FURQONI AMALIA KHAMARANI. Pengaruh Kelembaban Kandang terhadap Kejadian Mastitis Subklinis dan Bovine Tuberculosis pada Sapi Perah di Bogor. Dibimbing oleh MIRNAWATI BACHRUM SUDARWANTO dan MAZDANI ULFAH DAULAY

Kondisi iklim merupakan faktor yang sangat penting bagi produksi dan kesehatan hewan ternak. Tingkat kelembaban yang buruk akan memengaruhi termoregulasi hewan, yang akan membuat hewan lebih mudah untuk terserang penyakit. Mastitis subklinis adalah peradangan pada jaringan internal ambing tanpa menunjukkan perubahan fisik, tetapi dapat menurunkan produksi dan kualitas susu. Bovine tuberculosis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis complex dan dapat menginfeksi hampir semua spesies mamalia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kelembaban kandang terhadap kejadian mastitis subklinis dan bovine tuberculosis pada sapi perah. Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) dan Kebon Pedes Kota Bogor. Seratus delapan puluh lima (185) sampel susu dari empat puluh tujuh (47) individu sapi perah digunakan untuk pengujian mastitis subklinis, dan empat puluh tujuh (47) sampel individu sapi digunakan untuk pengujian tuberkulin. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada asosiasi (p > 0.05) antara tingkat kelembaban terhadap kejadian mastitis subklinis maupun kejadian bovine tuberculosis di Bogor. Risiko relatif dari kedua variabel, yaitu tingkat kelembaban terhadap mastitis subklinis (SK 95% 0.82–3.15) dan tingkat kelembaban terhadap bovine tuberculosis (SK 95% 0.55–3.15) menunjukkan tidak signifikan.

Kata Kunci : bovine tuberculosis, kelembaban, mastitis subklinis.

ABSTRACT

PUTRI FURQONI AMALIA KHAMARANI. Effects of Pens Humidity Level on The Occurance of Subclinical Mastitis and Bovine Tuberculosis in Dairy Cattle at Bogor. Supervised by MIRNAWATI BACHRUM SUDARWANTO and MAZDANI ULFAH DAULAY.

Climate is essentials for livestock production and animals health. Poor humidity level will affect thermoregulatory responses of animals, which would make animals more susceptible to diseases. Subclinical mastitis is an inflammation of the mammary gland without visible sign of the disease, but can reduce milk production and quality. Bovine Tuberculosis is a chronic disease caused by Mycobacterium tuberculosis complex, able to infect practically most of mammalian species. The aim of this study is to determine the influence of pens humidity level to subclinical mastitis and bovine tuberculosis incidences on cattle. This research took place at Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) and Kebon Pedes Bogor. One hundred eighty five (185) milk samples from forty seven (47) cattle were used for

4

subclinical mastitis test in normal lactation, and forty seven (47) cattle samples were used for tuberculin test. The result showed that there was no association (p > 0.05) between humidity level to both subclinical mastitis and tuberculosis incidence in Bogor. Risk factors of both variable, humidity level towards subclinical mastitis (SK 95% 0.82–3.15) and humidity level towards tuberculosis (SK 95% 0.55–3.15) was insignificant.

5

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

PENGARUH KELEMBABAN KANDANG TERHADAP

KEJADIAN MASTITIS SUBKLINIS DAN BOVINE

TUBERCULOSIS PADA SAPI PERAH DI BOGOR

PUTRI FURQONI AMALIA KHAMARANI

FAKULTAS

KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

9

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Pengaruh Kelembaban Kandang Terhadap Kejadian Mastitis Subklinis dan Bovine Tuberculosis pada Sapi Perah di Bogor. Penulisan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada ibu Prof Dr med vet Drh Hj Mirnawati Bachrum Sudarwanto selaku pembimbing 1, Dr Drh Mazdani Ulfah Daulay, MP selaku pembimbing 2 yang telah sabar dan banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini. Seluruh staff Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor yang telah membantu selama pengamatan. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada ibu Drh Ni Wayan Kurniani Karja, MP, PhD selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis sedari awal perkuliahan di Fakultas Kedokteran Hewan. Tidak lupa penulis berterimakasih kepada para peternak di Kawasan Usaha Ternak (KUNAK) dan Kebon Pedes, bapak Harisman, bapak Asep, serta paramedis-paramedis yang bekerja di lapang yang telah membantu dalam pengumpulan data. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Lukman Hakim, Ibunda Netra Diah, Mas Rio dan Mas Rei atas dukungan, doa dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini. Teman-teman terkasih, Hilyah Abqoriyah, Fathia Yustikadewi, Dian Anggraeni, Mentari Lentera, Elisabeth MSB, Danar Intan, Aldila Nurtriana, Aulia Anggitasari, Iccha, Rachmi, Firyal, Adinda serta seluruh angkatan 49 FKH IPB terutama teman-teman kelas Bb yang selalu memberi bantuan, dukungan, semangat dan warna selama masa perkuliahan, penelitian, penulisan, hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Desember 2016 Putri Furqoni Amalia Khamarani

11

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 11i

DAFTAR TABEL 12 PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Tujuan Penelitian 2 Manfaat Penelitian 2 TINJAUAN PUSTAKA 2 Mastitis Subklinis 2 Bovine Tuberculosis 3 Kondisi Kandang 4 METODE 4

Waktu dan Tempat Penelitian 4

Bahan 5

Alat 5

Metodologi 5

Penentuan Ukuran Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 5

Prosedur Uji Tuberkulin 5

Prosedur Uji Mastitis Subklinis dengan IPB-1 Mastitis Test 5 Prosedur Uji Mastitis Subklinis dengan Metode Breed 6

Prosedur Penggunaan Termohigrometer 6

Analisis Data 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Keadaan Umum Lokasi 7

Kejadian Mastitis Subklinis 8

Kejadian Bovine Tuberculosis 10

SIMPULAN DAN SARAN 12

Simpulan 12

Saran 12

DAFTAR PUSTAKA 13

12

DAFTAR TABEL

1 Jumlah sampel dari KUNAK dan Kebon Pedes 8

2 Rataan Kelembaban di KUNAK dan Kebon Pedes 8 3 Hubungan antara Kelembaban terhadap Kejadian Mastitis Subklinis

pada Individu Sapi 10

PENDAHULUAN

Latar BelakangTingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan gizi menyebabkan permintaan bahan pangan bergizi tinggi meningkat, di antaranya berasal dari hasil produksi ternak. Hal tersebut berpengaruh terhadap produksi susu di Indonesia, karena menurut survey dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu Indonesia mengalami peningkatan produksi sebesar 18 514 ton, dari 786 849 ton pada tahun 2013 hingga 805 363 ton pada tahun 2015. Walaupun terjadi peningkatan, tetapi konsumsi susu masyarakat Indonesia masih tetap rendah dibandingkan negara lain (Ditjen PKH 2012b). Susu merupakan produk pangan asal hewan yang mengandung gizi tinggi dan lengkap untuk tubuh manusia. Kandungan gizi yang tinggi juga merupakan media yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri, baik bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, maupun bakteri penyebab kerusakan susu (Hurley dan Morin 2003). Faktor yang dapat menghambat produksi susu salah satunya adalah keberadaan kasus penyakit pada ternak.

Mastitis merupakan peradangan pada jaringan internal ambing yang ditandai oleh perubahan fisik maupun kimia susu, dengan atau tanpa disertai perubahan patologis pada ambing (Hurley dan Morin 2003; Subronto 2003). Mastitis dapat memengaruhi komposisi dan menghambat produksi susu (Saleh 2004). Menurut Surjowardojo (2011) mastitis dapat menyebabkan penurunan produksi susu sebesar 4.4–8.3 liter/hari/ekor atau 28%–53%, dan memiliki dampak kerugian ekonomi berkisar Rp6 160–Rp11 620/hari/ekor. Semakin tinggi tingkat mastitis (maka) akan berbanding lurus dengan penurunan produksi susu, sehingga kerugian peternak semakin besar. Mastitis pada sapi perah ada dua macam, yakni mastitis subklinis dan klinis (Surjowardojo 2012).

Penyakit lain yang perlu diwaspadai adalah bovine tuberculosis (BTB) yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis (M. bovis). Selain bersifat kronis juga merupakan penyakit zoonotik (Thoen et al. 2006). Kasus BTB merupakan fenomena gunung es yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah, mengingat masih sangat sedikit laporan tentang kasus BTB di Indonesia (Putra et al. 2013). Penyakit ini dapat menular ke mamalia lainnya melalui inhalasi maupun ingesti (dari susu yang tidak dipasteurisasi) (WHO 2010). Menurut Regassa (2005), kasus infeksi M. bovis pada manusia mempunyai korelasi antara prevalensi infeksi M. bovis pada manusia dengan tingkat populasi sapi di suatu wilayah tertentu. Penurunan produksi susu pada sapi perah yang menderita BTB dapat mencapai 18% (Caffrey 1994). Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan merupakan kendala dalam usaha meningkatkan produktivitas hewan ternak di Indonesia.

Kasus BTB sangat didukung oleh kondisi lingkungan yang buruk, salah satunya adalah kelembaban yang tinggi (Good dan Duignan 2011). Kondisi iklim dan kelembaban kandang ternak harus senantiasa diperhatikan karena berperan penting dalam tingkat produksi dan kesehatan sapi. Kelembaban kandang yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah akan menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, energi, dan tingkah laku ternak sehingga ternak rentan terhadap stress.

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kelembaban kandang terhadap tingkat kejadian mastitis subklinis dan BTB pada sapi perah di Kawasan Usaha Peternakan Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan peternakan rakyat Kebon Pedes Kota Bogor.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu langkah untuk pencegahan dan pengendalian kasus mastitis subklinis maupun BTB pada ternak di wilayah Bogor.

TINJAUAN PUSTAKA

Mastitis SubklinisMastitis subklinis biasa diderita oleh sapi-sapi di peternakan namun tidak menampakkan perubahan yang nyata pada fisik sapi, akan tetapi produksi dan kualitas susu turun (Hurley dan Morin 2003). Umumnya radang ambing ini disebabkan oleh bakteri, zat kimia, luka termis (bakar) atau luka mekanis yang kemudian menjadi infeksi pada kelenjar ambing. Pada kejadian mastitis, tidak semua puting dari sapi terinfeksi. Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk melalui streak canal dan setiap puting memiliki mekanisme pertahanan yang terpisah (Surjowardojo 2011).

Mastitis dapat menyebabkan perubahan fisik, kimia, mikrobiologi yang ada dalam susu. Perubahan yang dapat dicermati dalam susu meliputi perubahan warna susu, adanya gumpalan-gumpalan, serta peningkatan jumlah leukosit (Hungerfort 1990). Mastitis subklinis merupakan peradangan pada ambing tanpa ditemukan gejala klinis pada ambing dan susu. Ternak terlihat sehat, nafsu makan dan suhu tubuh normal, ambing normal, susu tidak menggumpal dan warna tidak berubah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian secara rutin untuk deteksi kemungkinan terjangkitnya mastitis subklinis dengan metode pengujian yang khusus.

Mastitis umumnya terjadi pada masa kering kandang. Pada masa tersebut sel-sel alveol sedang dirombak dan diganti, sehingga bagian sel-sel-sel-sel epitel yang rusak dimasuki oleh mikroorganisme sebelum sel-sel epitel alveol yang baru terbentuk (Subronto 2003). Faktor-faktor penyebab terjadinya mastitis adalah kondisi kandang dan ternak, yaitu sanitasi yang buruk, kelembaban yang tinggi, dan sapi yang cenderung lebih sering duduk di atas alas kandang (Hospido dan Sonesson 2005).

Kerugian ekonomi yang dialami diantaranya adalah ongkos perawatan, pengobatan, dan penurunan kualitas susu. Penurunan kualitas susu ditandai oleh

3 perubahan kandungan susu seperti turunnya kadar laktosa, lemak, dan kasein (Kubi et al. 2009). Dampak lainnya, susu menjadi tidak stabil bila dipanaskan, produk susu pasteurisasi yang berkualitas rendah, dan cita rasa susu yang berubah (Hurley dan Morin 2003).

Pengobatan pada tingkat awal mastitis lebih mudah dan lebih cepat sembuh. Namun demikian, perlu ada pengobatan terhadap puting yang terinfeksi mastitis, karena jika berlanjut akan menyebabkan puting mati (tidak lagi mengeluarkan susu). Pencegahan dini dapat dilakukan dengan selalu puting yang dikontrol secara rutin, higiene kandang ditingkatkan, pengobatan masa kering kandang dan pengafkiran sapi yang telah terinfeksi (Roberson 1999).

Bovine Tuberculosis

Bovine tuberculosis (BTB) merupakan penyakit infeksius menular, dapat menginfeksi hewan ternak lain, hewan liar maupun manusia (bersifat zoonotik dan persisten), serta dapat dikatakan sebagai penyakit menahun (kronik) (Tarmudji dan Supar 2008). BTB kebanyakan menyerang baik sapi perah impor maupun sapi perah lokal. Penyebab utama penyakit ini adalah Mycobacterium bovis (M.bovis) yang sangat patogen (Thoen et al. 2006). Umumnya bakteri ini tidak dapat bertahan terhadap panas, sinar matahari langsung, dan kekeringan, yang menyebabkan bakteri hanya dapat hidup beberapa minggu di luar tubuh induk semangnya (Aphis Veterinary Service 2015).

Hassanain et al. (2009) menyatakan bahwa BTB merupakan tipe tuberkulosis yang paling sering diderita sapi, terutama di negara berkembang, yang umumnya tingkat kesadaran akan kebersihan masih rendah dan dengan status ekonomi lemah. Hal yang mendukung terjadinya infeksi BTB adalah frekuensi kontak dengan manusia yang sangat tinggi, jarak kandang dengan pemukiman penduduk sangat dekat, kondisi lingkungan yang buruk dan nutrisi yang kurang seimbang (Good dan Duignan 2011). Penularan dari manusia penderita tuberkulosis dapat terjadi melalui dahak atau sekreta yang dikeluarkan penderita mencemari lingkungan (sekitar) (Aphis Veterinary Service 2015).

Transmisi infeksi BTB sering melalui jalur respirasi pada berbagai spesies, meskipun penularan secara oral, kongenital maupun kontak luka pernah tercatat (Good dan Duignan 2011). Infeksi dapat terjadi secara horisontal dengan perantara cemaran M. bovis pada rumput, air dan udara (Thoen et al. 2006). Sapi yang telah terinfeksi pada stadium awal tidak menunjukkan gejala klinis. Gejala klinis terlihat pada stadium lanjut, sapi mengalami anoreksia, fluktuasi temperatur tubuh, kondisi tubuh turun, pembengkakan kelenjar limfe sehingga lebih mudah teraba, batuk sampai sesak nafas, dan frekuensi respirasi bertambah (Tarmudji dan Supar 2008). Penyakit ini dapat dideteksi dengan uji tuberkulin intradermal (dalam kulit), yaitu pada kulit leher (rambut setempat harus dicukur terlebih dahulu), kulit daerah pangkal ekor atau vulva pada ternak besar, kulit telinga atau kelamin luar pada babi. Selain uji intradermal, dapat juga dilakukan uji tuberkulin subkutan (dibawah kulit) (Ditjen PKH 2012a). Pengendalian yang utama dalam pencegahan M. bovis adalah dengan pembuatan program pengendalian dan pembasmian BTB, dilakukan uji tuberkulin secara berulang sampai semua sapi diketahui status kesehatannya: bebas BTB, atau jika ditemukan reaktor positif maka segera sapi yang terinfeksi

4

dipisahkan dari kawanannya dan dimusnahkan (Soejoedono 2004). Selain itu, kebersihan kandang perlu dijaga secara rutin dengan desinfektan yang efektif untuk membunuh bakteri TBC, yaitu mengandung senyawa phenol 2–3%, kresol 2–3% atau ortophenil 1% (Depkes RI 2005).

Keberhasilan dalam penanganan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sarana dan prasarana pengobatan, obat yang diberikan (kualitasnya baik dan terjangkau), penyuluhan kepada peternak, masyarakat dan keluarga tentang BTB, dan keberadaan penyakit lain yang dapat memengaruhi daya tahan tubuh hewan (Ditjen PKH 1986).

Kondisi Kandang

Kelembaban udara yang ideal bagi pemeliharaan sapi perah laktasi adalah 60– 80% (Santoso 1999). Kelembaban yang tinggi dapat mengurangi atau menurunkan jumlah panas yang hilang akibat penguapan, sedangkan penguapan merupakan cara untuk mengurangi panas tubuh sehingga tubuh menjadi sejuk. Jumlah panas yang hilang tergantung dari luas permukaan tubuh, bulu, jumlah dan besar kelenjar keringat, suhu lingkungan, dan kelembaban udara (Sugeng 1998). Hal tersebut dapat menyebabkan ternak stress dan berdampak pada penurunan daya tahan tubuh, dan mudah terpapar oleh penyakit, maupun penurunan produksi susu.

Kelembaban yang tinggi ditambah dengan kondisi kandang yang tidak bersih dapat merangsang tumbuhnya mikroorganisme penyebab penyakit ternak dan memudahkan terjadinya infeksi sebagai faktor predisposisi (Subronto 2003). Ternak yang terserang penyakit akan mengalami penurunan nafsu makan dan berakibat pada menurunnya kecepatan pertumbuhan.

Kebiasaan sapi yang jarang berdiri dan selalu duduk di atas alas kandang, dapat berperan untuk terjadinya proliferasi bakteri. Pertumbuhan bakteri di kandang didukung oleh tersedianya nutrisi, kelembaban yang sesuai, dan pH yang cocok (Bewley et al. 2001).

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Agustus 2015 dan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pengambilan sampel kelembaban lokasi yang dilanjutkan dengan pengambilan sampel susu dan pengujian di laboratorium. Pengambilan sampel dilakukan di dua lokasi, yaitu Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) Kabupaten Bogor, dan peternakan rakyat Kebon Pedes Kota Bogor. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB.

5 Bahan

Bahan yang digunakan adalah pereaksi IPB-1, alkohol 70%, sampel susu, alkohol 96%, eter alkohol, larutan methylen blue Löffler, minyak emersi, dan Bovituber®PPD

Alat

Kelembaban lokasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan termohigrometer. Pengujian tuberkulin menggunakan alat gunting dan jangka sorong. Pengambilan sampel susu menggunakan alat tabung plastik yang telah diberi label (nomor sampel dan kuartir), lap bersih, sarung tangan, masker, plastik dan coolbox. Pada tahap pengujian di laboratorium digunakan rak tabung reaksi, tabung reaksi, bunsen, pipet Breed, kertas Breed, kawat ose berujung siku, mikroskop Olympus CH30, gelas objek yang diberi label (nomor sampel dan kuartir), paddle.

Metodologi

Penentuan Ukuran Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Studi ini merupakan kajian lintas seksional antara faktor risiko/paparan dengan penyakit. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposif dengan mempertimbangkan data sekunder hasil uji tuberkulin yang telah dilakukan sebelumnya. Lokasi peternakan sapi perah yang menjadi target sampel adalah sentra peternakan sapi perah di wilayah Bogor, yaitu Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) Kabupaten Bogor dan peternakan rakyat di Kebon Pedes Kota Bogor. Peternakan dipilih secara acak, kemudian sapi di tiap peternakan dipilih secara acak. Prosedur Uji Tuberkulin

Rambut di daerah yang akan diinjeksi (sepertiga leher bagian atas) digunting/dibersihkan. Lipatan kulit diukur dengan jangka sorong sebelum tuberkulinasi. Tuberkulin yang digunakan adalah Bovituber®PPD, yaitu Purified Protein Derivate of Bovine Tuberculin. Ketebalan lipatan kulit diukur kembali 72 jam setelah injeksi. Tuberkulinasi memberikan hasil positif jika terjadi peningkatan ketebalan lipatan kulit 4 mm atau lebih.

Prosedur Uji Mastitis Subklinis dengan IPB-1 Mastitis Test

IPB-1 mastitis test dilakukan pada susu yang berasal dari sapi pada masa laktasi normal dan sapi dengan keadaan sehat secara klinis. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi sapi yang diduga terkena mastitis subklinis. Paddle diisi dengan 2 mL sampel susu sesuai dengan letak kuartir, kemudian ditambahkan pereaksi IPB-1 dengan volume yang kurang lebih sama dengan sampel susu. Sampel susu dan pereaksi dihomogenkan selama 15–30 detik.

Apabila sampel susu yang diuji berasal dari sapi yang diduga terkena mastitis subklinis, maka pereaksi IPB-1 akan bereaksi dengan DNA dari inti sel somatis, sehingga terbentuk massa kental seperti gelatin. Semakin kental massa yang terbentuk menunjukkan bahwa tingkat reaksinya semakin tinggi, yang berarti

6

jumlah sel somatis semakin banyak. Bila sampel susu dan pereaksi tidak membentuk massa kental (tetap homogen), maka sampel susu yang diuji berasal dari sapi yang diduga tidak terkena mastitis subklinis.

Prosedur Uji Mastitis Subklinis dengan Metode Breed

Gelas objek dibersihkan dengan larutan eter alkohol dan diletakkan di atas kertas cetakan atau pola bujur sangkar seluas 1 × 1 cm2 (kertas Breed). Susu yang akan diperiksa dihomogenkan terlebih dahulu, kemudian susu dipipet menggunakan pipet Breed dan diteteskan sebanyak 0.01 mL susu tepat di atas kotak 1 cm2. Sampel susu disebar membentuk kotak seluas 1 cm2 dengan kawat ose berujung siku. Gelas objek dikering udarakan selama 5–10 menit selanjutnya difiksasi dengan nyala api bunsen.

Pewarnaan dilakukan setelah sampel susu pada gelas objek mengering. Gelas objek direndam dalam larutan eter alkohol selama 2 menit. Sampel susu pada gelas objek diwarnai dengan cara dimasukkan ke dalam larutan methylen blue Löffler selama 1–2 menit. Gelas objek dimasukkan ke dalam larutan alkohol 96% untuk menghilangkan sisa zat warna yang melekat. Setelah proses pewarnaan selesai, gelas objek dikeringkan.

Setelah preparat kering, jumlah sel somatis dihitung dengan menggunakan mikroskop yang telah ditetesi minyak emersi pada permukaan kotak yang telah diwarnai dengan 20 lapang pandang (pembesaran objektif 100×), kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah lapang pandang untuk mengetahui rataan jumlah sel somatis. Setelah diketahui rataan jumlah sel somatis, kemudian dikalikan dengan faktor mikroskop, maka akan ditemukan jumlah sel somatis.

Jumlah sel somatis = rataan jumlah sel somatis × 400 000 (faktor mikroskop). Prosedur Penggunaan Termohigrometer

Alat termohigrometer diletakkan di dalam (tengah) kandang. Tombol ON ditekan agar alat mulai bekerja, selama sekitar tiga sampai lima menit. Skala digital yang tertera pada layar termohigrometer menunjukkan kelembaban lokasi. Pengambilan sampel kelembaban dilakukan di musim hujan, dua kali dalam sehari (04.00–06.00 pagi dan 16.00–18.00 sore) pada kandang yang diambil sampel tuberkulin dan sampel susu. Hasil persen kelembaban kemudian dirata-rata untuk dapat menentukan persentase tingkat kelembaban kandang.

Gambar 2 Alat termohigrometer digital, portable (sumber: http://www.dwyer-inst.com)

7

Analisis Data

Hasil positif atau negatif tuberkulinasi dan mastitis subklinis pada ternak dianggap sebagai variabel dependen (Y), sedangkan variabel independennya adalah faktor kelembaban (X). Asosiasi antara faktor kelembaban dan kejadian BTB dan kejadian mastitis subklinis pada sapi perah diukur menggunakan χ2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum LokasiHasil Penelitian dilaksanakan pada Sentra Peternakan sapi perah Kabupaten Bogor yang terletak di Kawasan Usaha Ternak (KUNAK) dan Kota Bogor yang berupa peternakan rakyat berlokasi di Kebon Pedes. Kawasan Usaha Ternak (KUNAK) diresmikan sejak tahun 1997. Wilayah KUNAK terdiri atas Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang dan Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan topografi wilayah yang bergelombang sampai dengan berbukit. Terdapat dua mata air dari Sungai Cigamea yang digunakan sebagai sumber air bersih terletak di puncak bukit. Produk susu harian yang dihasilkan sekitar 8 500 liter dan siap dikirim ke industri pengolahan susu di Jakarta.

Sentra peternakan sapi perah yang terdapat di Kota Bogor terkonsentrasi di Kebon Pedes yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Kelurahan Kebon Pedes berada pada ketinggian 250 m dpl dengan curah hujan rata-rata 3 500 – 4 000 m dpl. Sumber air bersih yang digunakan berasal dari Sungai Cipakancilan, Sungai Cibalok, Sungai Cikubang dan beberapa sumber mata air. Hasil produksi dari peternakan Kebon Pedes diedarkan secara retail dari rumah ke rumah di pemukiman sekitar dan sebagai suplai susu segar di Kota Bogor. Kedua peternakan memberi pakan berupa konsentrat, ampas tahu, dan hijauan.

Kajian lintas seksional dilakukan dengan pengambilan sampel ternak, dan sampel susu di KUNAK (Kabupaten Bogor) dan Kebon Pedes (Kota Bogor). Jumlah sampel pada tiap peternakan dapat dilihat pada Tabel 1. Seluruh sampel ternak diuji menggunakan uji tuberkulin, sedangkan sampel susu diuji menggunakan uji IPB-1 dan uji Breed.

Tabel 1 Jumlah sampel dari KUNAK dan Kebon Pedes

Lokasi Jumlah Sampel Persentase

KUNAK 14 kandang (138 sampel) 74.6%

Kebon Pedes 6 kandang (47 sampel) 25.4%

Beberapa faktor iklim sangat memengaruhi keadaan fisiologis maupun produksi sapi perah, salah satu yang paling penting adalah faktor kelembaban lingkungan. Ternak yang berada pada lingkungan yang tidak sesuai akan menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi, dan keseimbangan tingkah laku (Esmay 1982). Sapi FH menunjukkan penampilan produksi terbaik apabila ditempatkan pada kelembaban

8

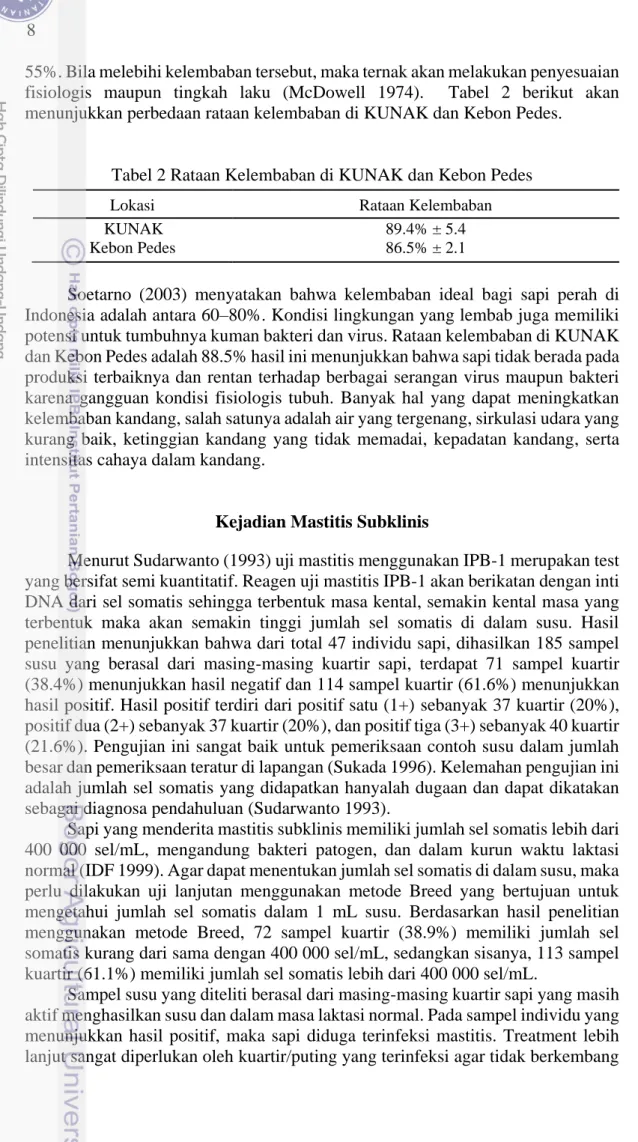

55%. Bila melebihi kelembaban tersebut, maka ternak akan melakukan penyesuaian fisiologis maupun tingkah laku (McDowell 1974). Tabel 2 berikut akan menunjukkan perbedaan rataan kelembaban di KUNAK dan Kebon Pedes.

Tabel 2 Rataan Kelembaban di KUNAK dan Kebon Pedes

Lokasi Rataan Kelembaban

KUNAK 89.4% ± 5.4

Kebon Pedes 86.5% ± 2.1

Soetarno (2003) menyatakan bahwa kelembaban ideal bagi sapi perah di Indonesia adalah antara 60–80%. Kondisi lingkungan yang lembab juga memiliki potensi untuk tumbuhnya kuman bakteri dan virus. Rataan kelembaban di KUNAK dan Kebon Pedes adalah 88.5% hasil ini menunjukkan bahwa sapi tidak berada pada produksi terbaiknya dan rentan terhadap berbagai serangan virus maupun bakteri karena gangguan kondisi fisiologis tubuh. Banyak hal yang dapat meningkatkan kelembaban kandang, salah satunya adalah air yang tergenang, sirkulasi udara yang kurang baik, ketinggian kandang yang tidak memadai, kepadatan kandang, serta intensitas cahaya dalam kandang.

Kejadian Mastitis Subklinis

Menurut Sudarwanto (1993) uji mastitis menggunakan IPB-1 merupakan test yang bersifat semi kuantitatif. Reagen uji mastitis IPB-1 akan berikatan dengan inti DNA dari sel somatis sehingga terbentuk masa kental, semakin kental masa yang terbentuk maka akan semakin tinggi jumlah sel somatis di dalam susu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 47 individu sapi, dihasilkan 185 sampel susu yang berasal dari masing-masing kuartir sapi, terdapat 71 sampel kuartir (38.4%) menunjukkan hasil negatif dan 114 sampel kuartir (61.6%) menunjukkan hasil positif. Hasil positif terdiri dari positif satu (1+) sebanyak 37 kuartir (20%), positif dua (2+) sebanyak 37 kuartir (20%), dan positif tiga (3+) sebanyak 40 kuartir (21.6%). Pengujian ini sangat baik untuk pemeriksaan contoh susu dalam jumlah besar dan pemeriksaan teratur di lapangan (Sukada 1996). Kelemahan pengujian ini adalah jumlah sel somatis yang didapatkan hanyalah dugaan dan dapat dikatakan sebagai diagnosa pendahuluan (Sudarwanto 1993).

Sapi yang menderita mastitis subklinis memiliki jumlah sel somatis lebih dari 400 000 sel/mL, mengandung bakteri patogen, dan dalam kurun waktu laktasi normal (IDF 1999). Agar dapat menentukan jumlah sel somatis di dalam susu, maka perlu dilakukan uji lanjutan menggunakan metode Breed yang bertujuan untuk mengetahui jumlah sel somatis dalam 1 mL susu. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Breed, 72 sampel kuartir (38.9%) memiliki jumlah sel somatis kurang dari sama dengan 400 000 sel/mL, sedangkan sisanya, 113 sampel kuartir (61.1%) memiliki jumlah sel somatis lebih dari 400 000 sel/mL.

Sampel susu yang diteliti berasal dari masing-masing kuartir sapi yang masih aktif menghasilkan susu dan dalam masa laktasi normal. Pada sampel individu yang menunjukkan hasil positif, maka sapi diduga terinfeksi mastitis. Treatment lebih lanjut sangat diperlukan oleh kuartir/puting yang terinfeksi agar tidak berkembang

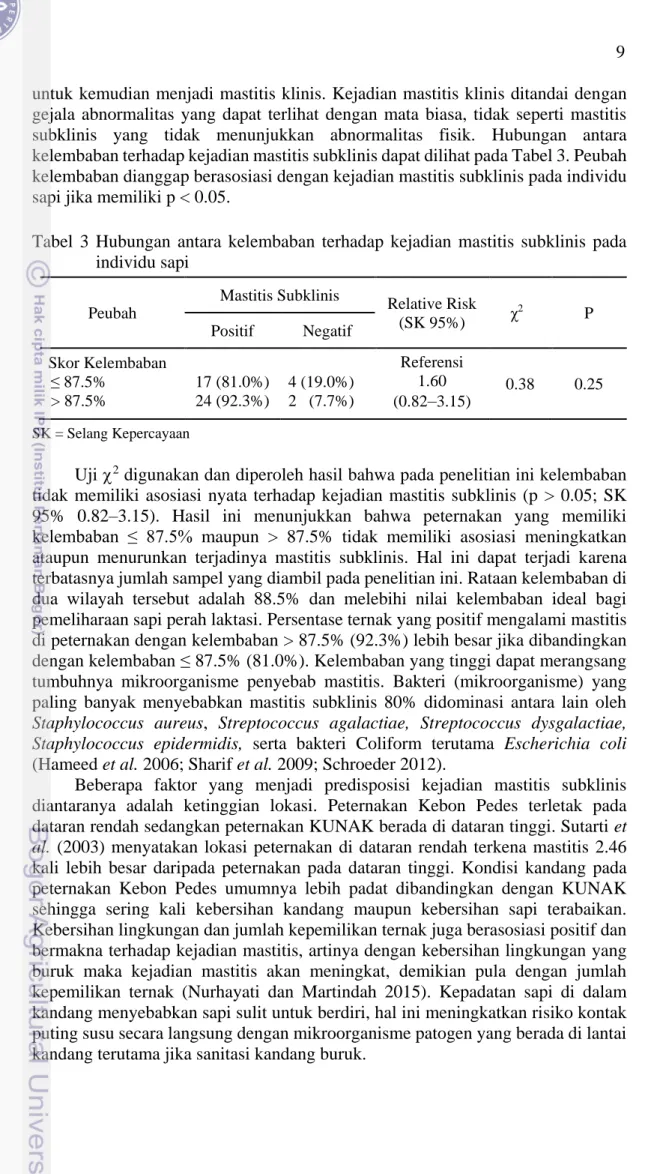

9 untuk kemudian menjadi mastitis klinis. Kejadian mastitis klinis ditandai dengan gejala abnormalitas yang dapat terlihat dengan mata biasa, tidak seperti mastitis subklinis yang tidak menunjukkan abnormalitas fisik. Hubungan antara kelembaban terhadap kejadian mastitis subklinis dapat dilihat pada Tabel 3. Peubah kelembaban dianggap berasosiasi dengan kejadian mastitis subklinis pada individu sapi jika memiliki p < 0.05.

Tabel 3 Hubungan antara kelembaban terhadap kejadian mastitis subklinis pada individu sapi Peubah Mastitis Subklinis Relative Risk (SK 95%) χ 2 P Positif Negatif Skor Kelembaban ≤ 87.5% > 87.5% 17 (81.0%) 24 (92.3%) 4 (19.0%) 2 (7.7%) Referensi 1.60 (0.82–3.15) 0.38 0.25 SK = Selang Kepercayaan

Uji 2 digunakan dan diperoleh hasil bahwa pada penelitian ini kelembaban

tidak memiliki asosiasi nyata terhadap kejadian mastitis subklinis (p > 0.05; SK 95% 0.82–3.15). Hasil ini menunjukkan bahwa peternakan yang memiliki kelembaban ≤ 87.5% maupun > 87.5% tidak memiliki asosiasi meningkatkan ataupun menurunkan terjadinya mastitis subklinis. Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini. Rataan kelembaban di dua wilayah tersebut adalah 88.5% dan melebihi nilai kelembaban ideal bagi pemeliharaan sapi perah laktasi. Persentase ternak yang positif mengalami mastitis di peternakan dengan kelembaban > 87.5% (92.3%) lebih besar jika dibandingkan dengan kelembaban ≤ 87.5% (81.0%). Kelembaban yang tinggi dapat merangsang tumbuhnya mikroorganisme penyebab mastitis. Bakteri (mikroorganisme) yang paling banyak menyebabkan mastitis subklinis 80% didominasi antara lain oleh Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus epidermidis, serta bakteri Coliform terutama Escherichia coli (Hameed et al. 2006; Sharif et al. 2009; Schroeder 2012).

Beberapa faktor yang menjadi predisposisi kejadian mastitis subklinis diantaranya adalah ketinggian lokasi. Peternakan Kebon Pedes terletak pada dataran rendah sedangkan peternakan KUNAK berada di dataran tinggi. Sutarti et al. (2003) menyatakan lokasi peternakan di dataran rendah terkena mastitis 2.46 kali lebih besar daripada peternakan pada dataran tinggi. Kondisi kandang pada peternakan Kebon Pedes umumnya lebih padat dibandingkan dengan KUNAK sehingga sering kali kebersihan kandang maupun kebersihan sapi terabaikan. Kebersihan lingkungan dan jumlah kepemilikan ternak juga berasosiasi positif dan bermakna terhadap kejadian mastitis, artinya dengan kebersihan lingkungan yang buruk maka kejadian mastitis akan meningkat, demikian pula dengan jumlah kepemilikan ternak (Nurhayati dan Martindah 2015). Kepadatan sapi di dalam kandang menyebabkan sapi sulit untuk berdiri, hal ini meningkatkan risiko kontak puting susu secara langsung dengan mikroorganisme patogen yang berada di lantai kandang terutama jika sanitasi kandang buruk.

10

Kebersihan kandang, kebersihan pemerah dan ternak, serta kebersihan lingkungan merupakan faktor yang dinilai sangat berpengaruh terhadap terjadinya mastitis subklinis. Kandang dengan sanitasi yang buruk akan memudahkan terjadinya infeksi pada ambing karena akan memudahkan kotoran di kandang menempel pada tubuh ternak. Kondisi tersebut akan memudahkan kontak dengan mikroorganisme patogen (Subronto 2003).

Menurut Sudono et al. (2003) kebersihan pemerah dan ternak harus diutamakan, karena tangan pemerah dapat menjadi sumber penularan mastitis akibat kontak bakteri antara pemerah dan sapi yang diperah. Ternak dimandikan secara rutin menggunakan air bersih yang mengalir dan disikat, bagian ambing dibersihkan menggunakan air hangat lalu dikeringkan menggunakan handuk/lap kering yang bersih. Penyebaran kuman patogen yang utama pada saat pemerahan adalah dengan bantuan alat perah, termasuk mesin perah, tangan pemerah, maupun handuk/lap yang digunakan. Hospido dan Sonesson (2005) menyatakan bahwa sumber mastitis adalah lingkungan sapi perah yang kotor sehingga dapat mengontaminasi ujung puting.

Manajemen pemerahan sangat penting dalam mencegah kejadian mastitis. Manajemen pemerahan meliputi persiapan pemerahan, yaitu membersihkan kandang serta peralatan, ambing sapi dibersihkan menggunakan air hangat lalu dikeringkan menggunakan handuk/lap kering, stripping untuk mengindentifikasi mastitis. Berikutnya, pelaksanaan pemerahan dengan cara whole hand untuk mengurangi kemungkinan luka pada puting dan diakhiri dengan melakukan celup puting. Higiene dalam proses pemerahan akan menurunkan angka penularan dan menurunkan kasus mastitis subklinis baru (Surjowardojo 2011).

Kejadian Bovine Tuberculosis

Bovine tuberculosis merupakan penyakit yang bersifat progresif, tetapi hal ini hanya berlaku terhadap beberapa inang saja. Hewan yang terinfeksi dapat mengalami infeksi yang tidak tampak selama bertahun-tahun hingga seumur hidup, namun pada beberapa inang penyakit ini dapat mengakibatkan kematian (Daulay 2015). Uji tuberkulin telah disepakati menjadi uji standar dalam mendiagnosa kejadian BTB pada sapi. Prinsip uji tuberkulin adalah timbulnya reaksi sensitif dari dalam tubuh hewan setelah terjadinya infeksi oleh Mycobacterium sp. Uji tuberkulin dilakukan di lapangan dan penafsiran uji dilakukan 72 jam setelah perlakuan. Besarnya perbedaan angka atau selisih angka dari kedua pengukuran tempat suntikan menjadi dasar penafsiran uji (Ditjen PKH 2012a).

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa 51% ternak sampel menunjukkan negatif BTB dan 48.9% ternak sampel menunjukkan hasil positif BTB. Pollock dan Neill (2002) menyebutkan bahwa sapi dapat terinfeksi oleh M. bovis dipengaruhi lingkungan, iklim, lokasi, serta praktik peternakan yang digunakan. Hubungan antara kelembaban terhadap kejadian BTB pada sapi yang disajikan pada Tabel 4. Peubah kelembaban dianggap berasosiasi dengan kejadian BTB jika memiliki p < 0.05

11 Tabel 4 Hubungan antara kelembaban terhadap kejadian BTB pada individu sapi

Peubah BTB Relative Risk (SK 95%) χ 2 P Positif Negatif Skor Kelembaban ≤ 87.5% > 87.5% 10 (47.6%) 13 (50%) 11 (52.4%) 13 (50%) Referensi 1.05 (0.55–3.15) 0.87 0.87 SK = Selang Kepercayaan

Uji 2 digunakan dan diperoleh hasil bahwa pada penelitian ini kelembaban

tidak memiliki asosiasi nyata terhadap kejadian BTB (p > 0.05; SK 95% 0.55–3.15). Hasil ini menunjukkan bahwa peternakan yang memiliki kelembaban ≤ 87.5% maupun > 87.5% tidak memiliki asosiasi meningkatkan ataupun menurunkan terjadinya BTB. Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini. Tidak adanya asosiasi antara kelembaban terhadap kejadian BTB sesuai dengan hasil penelitian dari Daulay (2015) yang menunjukkan bahwa dari 5 faktor lingkungan yang diuji, yaitu ketinggian tempat, lokasi, suhu, kelembaban, serta intensitas cahaya dalam kandang, hanya 4 faktor yang berasosiasi terhadap kejadian BTB pada sapi perah, yaitu ketinggian tempat, lokasi, suhu, dan intensitas cahaya.

Persentase ternak yang positif terhadap uji tuberkulinasi pada peternakan dengan kelembaban > 87.5% (50%) lebih besar jika dibandingkan dengan kelembaban ≤ 87.5% (47.6%). Agen penyebab BTB, yaitu M. bovis mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam tanah, namun tidak tahan terhadap paparan sinar matahari, radiasi ultraviolet, serta kondisi lingkungan yang kering (Biberstein dan Hirsh 1999). Sebaliknya, bila lingkungan sekitarnya lembab serta terlindung, maka M. bovis mampu bertahan hidup beberapa minggu (Ditjen PKH 2012a). Menurut Liebana et al. (2008) kepadatan kandang akan memudahkan penularan antar ternak yang rentan dengan ternak yang telah terinfeksi, terlebih jika ternak ditempatkan pada satu kandang yang sama.

Pada peternakan di Kebon Pedes, jarak kandang menyatu dengan pemukiman penduduk yang padat sehingga meningkatkan kontak dengan manusia. Good dan Duignan (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi kontak dengan manusia, jarak kandang dan pemukiman yang sangat dekat akan mendukung terjadinya positif tuberkulosis secara serologis. Infeksi M. bovis pada manusia ke sapi, maupun sapi ke manusia akan lebih mudah jika terjadi kontak secara konstan. Penularan dapat terjadi melalui sekreta atau dahak yang dikeluarkan, konsumsi susu atau daging dari hewan ternak yang tidak diolah dengan baik, dan menghirup udara yang terkontaminasi (Commitee on Bovine Tuberculosis 1994; APHIS 2015).

Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dapat dilakukan dengan mendeteksi adanya BTB dan mengeluarkan sapi reaktor, mencegah penyebarluasan infeksi dalam kelompok serta mencegah masuknya kembali penyakit di dalam kelompok. Usaha penyingkiran sapi reaktor harus diikuti dengan tindakan higiene, seperti penyucihamaan tempat pakan dan minum sapi, karena bakteri M. bovis mampu bertahan dalam air yang tergenang (Ditjen PKH 2012a). Higiene dan biosekuriti peternakan harus dilaksanakan. Hal ini meliputi tes tuberkulin secara

12

rutin dan karantina hewan impor, manajemen kotoran ternak, dan pemeliharaan higiene pakan dan minum ternak (Drewe et al. 2014).

SIMPULAN DAN SARAN

SimpulanKelembaban kandang tidak memiliki asosiasi nyata (p > 0.05) terhadap kejadian mastitis subklinis maupun kejadian BTB di sentra peternakan sapi perah di Kawasan Usaha Ternak (KUNAK) Kabupaten Bogor dan peternakan rakyat di Kebon Pedes Kota Bogor. Risiko relatif ternak untuk mengalami mastitis subklinis maupun BTB pada peternakan yang memiliki kelembaban ≤ 87.5% maupun > 87.5% adalah tidak signifikan (SK 95% berturut-turut 0.82–3.15 dan 0.55–3.15). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 61.6% dari sampel berasal dari kuartir ambing yang menderita mastitis subklinis (menggunakan metode IPB-1) dan 61.3% menunjukkan hasil positif mastitis subklinis (menggunakan metode Breed). Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 48.9% dari sampel yang diperiksa berasal dari sapi yang menderita BTB (menggunakan metode tuberkulinasi).

Saran

Pencegahan dan pengendalian terhadap mastitis subklinis serta BTB penting dilakukan dengan memperbaiki manajemen kandang dan melaksanakan pengujian mastitis menggunakan metode khusus, maupun uji tuberkulin secara teratur pada peternakan di wilayah Bogor. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap faktor predisposisi lain dengan jumlah sampel yang berbeda.

13

DAFTAR PUSTAKA

[APHIS] Animal and Plant Health Inspection Service. 2015. National Tuberculosis Surveillence Plan. U.S Department of Agriculture [Internet]. [diunduh 2015

Desember 8]; (2):6-13. Tersedia

pada:https://www.aphis.usda.gov/animal_health/animal_diseases/tuberculos is/downloads/tbsurveillanceplan.pdf.

Bewley J, Palmer RW, Jackson S. 2001. A comparison of free-stall barns by modernized Wisconsin dairies. Dairy Sci. (84):528-541.

Biberstein EL, Hirsh DC. 1999. Mycobacterium species: The Agents of Animal Tuberculosis. Di dalam: Hirsh DC, Zee YC, editor. Vet Microbiol. Massachusetts (US): Blackwell Scientific.

Caffrey JP. 1994. Status of bovine tuberculosis eradication programs in Europe. Vet Microbiol. (40):1-4.

Committee on Bovine Tuberculosis. 1994. Evaluation of The Cooperative State-Federal Bovine Tuberculosis Eradication Program. Di dalam: Livestock Disease Eradication. Washington (US): National Academy.

Daulay MU. 2015. Kajian prevalensi dan faktor risiko penyakit tuberkulosis pada sapi perah di wilayah Bogor serta pengembangan media kultur Mycobacterium bovis [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2005. Program

Penanggulangan TBC. Jakarta (ID): Departemen Kesehatan R.I.

[Ditjen PKH] Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 1986. Petunjuk Khusus Cara Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular. Jakarta (ID): Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

[Ditjen PKH] Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012a. Manual Penyakit Hewan Mamalia. Jakarta (ID): Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

[Ditjen PKH] Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012b. Program pengembangan sapi perah dalam kesiapan penyediaan susu. Seminar Nasional Peringatan Hari Susu Nusantara: 2012 Juni 1. Yogyakarta (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Drewe JA, Pfeiffer DU, Kaneene JB. 2014. Epidemiology of Mycobacterium bovis. Di dalam: Thoen CO, Steele JH, Kaneene JB, editor. Zoonotic Tuberculosis: Mycobacterium bovis and other Pathogen Mycobacteria. Ed ke-3. Michigan (US): John Wiley.

Esmay ML. 1982. Principle of Animal Environmental. Connecticut (US): AVI. Good M, Duignan A. 2011. Perspectives on the history of bovine TB and the role

of tuberculin in bovine TB eradication. Vet Med Int. 20(11):2-8.doi:10.4061/2011/410470.

Hameed KGA, Sender G, Kossakowska AK. 2006. Public health hazard due to mastitis in dairy cows. Anim Sci Pap Rep. 26(2):73-85.

Hassanain NA, Soliman YA, Ghazy AA, Yasser A. 2009. Bovine Tuberculosis in a dairy cattle farm as a threat to public health. Africa J Microbiol Res. 3(8):446-450.

Hospido A, Sonesson U. 2005. The environmetal impact of mastitis : A case study of dairy herds. Sci Total Environ. 3(43):71–82.

14

Hungerford, T.G. 1990. Disease of Livestock. Australia (AU): McGraw-Hill. Hurley WL, Morin DE. 2003. Mastitis Lesson A. America (US): University of

Illinois.

[IDF] International Dairy Federation. 1999. Suggested interpretation of mastitis terminology. Bull Int Dairy Fed. 33:3-26.

Kubi AC, Bray MP, Niba AT. 2009. Mastitis causing pathogens within the dairy cattle environment. Int J Biol. 1(1):3-13.

Liebana E, Johnson L, Gough J, Durr P, Jahans K, Hadley CR, Spencer Y, Hewinson RG, Downs SH. 2008. Pathology of naturally occuring bovine tuberculosis in England and Wales. Vet J. 176(3):354-360.

McDowell RE. 1974. Animal Agriculture. San Fransisco (US): WH Freeman. Nurhayati IS, Martindah E. 2015. Pengendalian mastitis subklinis melalui

pemberian antibiotik saat periode kering pada sapi perah. Wartazoa. 25(2):65-74.

Pollock JM, Neill SD. 2002. Mycobacterium bovis infection and tuberculosis in cattle. Vet J. 163(2):115–127.doi:10.1053/tvjl.2001. 0655.

Putra PGW, Besung NK, Mahatmi H. 2013. Deteksi antibodi Mycobacterium tuberculosa bovis pada sapi di Wilayah Kabupaten Buleleng, Bangli, dan Karangasem Provinsi Bali. J Ilmu Kes Hewan. 1(1):1-6.

Regassa A. 2005. Study on Mycobacterium bovis in animals and human in and around Fiche, North Shewa zone, Ethiopia [tesis]. Debre-Zeit (ET): Faculty of Veterinary Medicine Addis Ababa University.

Roberson JR. 1999. The Epidemiology of Staphylococcus aureus on Dairy Farms. Proc. Natl. Mastitis Council(US). National Mastitis Council 38th Annual Meeting Proceedings [Internet]. [1999 Februari 14-17]. Virginia (US): Blacksburg. hlm 38; [diunduh 2015 Desember 28]. Tersedia pada: http://www.nmconline.org/articles/staphepid.htm.

Saleh E. 2004. Dasar Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan Ternak. Produksi Ternak Fakultas Pertanian. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.

Santoso U. 1999. Prospek Agribisnis Penggemukan Pedet. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Schroeder JW. 2012. Mastitis Control Program: Bovine Mastitis and Milking Management. North Dakota (US): North Dakota State University.

Sharif A, Muhammad U, Ghulam M. 2009. Mastitis control in dairy production. J Agric Soc Sci. 5(3):102-105.

Soejoedono R. 2004. Zoonosis. Lab. Kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Soetarno T. 2003. Manajemen Budidaya Sapi Perah. Fakultas Peternakan. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.

Subronto. 2003. Ilmu Penyakit Ternak. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada. Sudarwanto M. 1993. Pengembangan metode dan Pereaksi untuk deteksi mastitis subklinik. Di dalam: Seminar Hasil Penelitian Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor [Internet]. [Bogor Desember 11]. Bogor (ID): IPB-PAU.

Sudono A, Rosdiana FR, Setiawan RS. 2003. Berternak Sapi Perah Secara Intensif. Jakarta (ID): AgroMedia.

15 Sukada IM. 1996. Kejadian mastitis subklinik oleh Streptococcus agalactiae di daerah Semplak Bogor dan pengaruhnya terhadap kualitas susu [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Surjowardojo P. 2011. Tingkat kejadian mastitis dengan Whiteside test dan produksi susu sapi perah Friesien Holstein. J Ternak Tropika. 12(1):46-55. Surjowardojo P. 2012. Penampilan kandungan protein dan kadar lemak susu pada

sapi perah mastitis Friesian Holstein. J Exp Life Sci. 2(1):42-48.

Sutarti E, Budiharta S, Sumiarta B. 2003. Prevalensi dan faktor-faktor penyebab mastitis pada sapi perah rakyat di Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. J Sain Vet. 21(1):43-49.

Tarmudji, Supar. 2008. Tuberkulosis pada sapi, suatu penyakit zoonosis. Wartazoa. 18(4):174-186.

Thoen CO, Steele JH, Gilsdorf MJ. 2006. Mycobacterium bovis Infection in Animals and Humans. Ed ke-2. Iowa (US): Blackwell.

[WHO] World Health Organization. 2010. Global Tuberculosis Control [Internet].

[diakses 2015 Desember 13]. Tersedia pada:

http://www.who.int/tb/features_archive/global_report2010_launch_1nov10/ en/.

16

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni tahun 1994 dari ayah Lukman Hakim dan ibu Netra Diah Andriani. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Akbar Bogor Tengah pada tahun 2000, dilanjutkan ke SD Regina Pacis Bogor. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bogor dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Bogor. Pada tahun 2012, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Talenta Mandiri (UTM). Penulis memilih program studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif menjadi anggota BEM kabinet Pacemaker, STERIL, Himpunan Minat dan Profesi Satwa Liar periode 2013-2014, serta sebagai anggota pasif Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI).