ANESTRUS SAPI PERAH DAN PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan PakanTernak Baturraden, Purwokerto- Jawa Tengah)

AHMAD FADHIL ASREN

DEPARTEMEN KLINIK REPRODUKSI DAN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Anestrus Sapi Perah dan Penanggulangannya (Studi Kasus Di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Purwokerto-Jawa Tengah) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2015 Ahmad Fadhil Asren NIM B04088018

ABSTRAK

AHMAD FADHIL ASREN. Anestrus Sapi Perah dan Penanggulangannya (Studi Kasus di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Purwokerto- Jawa Tengah). Dibimbing oleh R. KURNIA ACHJADI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus anestrus sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden dan upaya penanggulangannya. Selain itu, tujuan penelitian ini juga adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian anestrus pada sapi perah. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei deskriptif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari pihak manajemen Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Purwokerto-Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir (2010,2011,2012 dan 2013). Data diolah dan dianalisa berdasarkan analisis deskriptif, yang disajikan dalam bentuk tabel. Hasil menunjukkan pada tahun 2010 (61.95%) mencatat kejadian anestrus tertinggi pada sapi betina, 2011 (20.33%), 2012 (44.48%) dan yang terendah pada tahun 2013 (16.89%). Faktor penyebab anestrus yang ditemukan di BBPTU-HPT Baturraden adalah hipofungsi ovari, corpus luteum persisten, sistik ovari, silent heat dan mumifikasi. Sementara itu, penanggulangan yang dilakukan adalah penanganan reproduksi termasuk terapi hormonal, perbaikan fisik, massage, penarikan fetus abnormal dan manajemen nutrisi.

Kata kunci: anestrus, faktor penyebab, penanggulangan, sapi perah

ABSTRACT

AHMAD FADHIL ASREN. Anestrus and Treatment of Dairy Cattle (Case Study in Livestock Breeding Center for Dairy Excellence and Forage Unit Baturraden, Purwekerto-Central Java).Supervised by R. KURNIA ACHJADI.

The objective of this research was to learn about anestrus case on dairy cattle in BBPTU-HPT Baturraden and effort to treatment. In addition, the purpose of this study is also to determine the factors that affect the incidence of anestrus in dairy cattle. The procedure was conducted by surveys descriptive method by collecting secondary data which sourced from the Livestock Breeding Center for Dairy Excellence and Herd Feed Forages Baturraden, Purwokerto-Central Java in the last four years (2010,2011,2012 and 2013). The data was processed and analyzed descriptively and presented in tabular form. The results showed in 2010 the anestrus read (61.95%) recorded the highest incidence of anestrus cows, 2011 (20.33%), 2012 (44.48%) and the lowest in 2013 (16.89%). The cause factors of anestrus found in BBPTU-HPT Baturraden are ovarian hypofunction, corpus luteum persistent, cystic ovarian, silent heat and mummification. Meanwhile, the treatment are mainly related is reproduction treatment, including hormonal therapy, physical treatment, massage, expulsion of abnormal fetus and management of nutrisi.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

ANESTRUS SAPI PERAH DAN PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan PakanTernak Baturraden, Purwokerto- Jawa Tengah)

AHMAD FADHIL ASREN

DEPARTEMEN KLINIK REPRODUKSI DAN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2013 yaitu Kejadian Anestrus Sapi Perah dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Balai Besr Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Purwokerto-Jawa Tengah).

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan masukan serta bantuan dari pelbagai pihak. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Drh R Kurnia Achjadi, MS sebagai dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, ilmu, waktu dan kesabaran yang diberikan selama penelitian dan penyusunan skipsi ini. Disamping itu, penulis juga berterima kasih kepada Drh Nurhidayat, MS, Ph.D. dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan nasihat selama ini dan ucapan terima kasih kepada drh Yuliati WS selaku Koordinator Medik dan Paramedik di BBPTU-HPT Baturraden yang telah memberi banyak masukan dan saran. Ribuan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta mama, abah, dan saudara kandung serta teman seperjuangan skripsi saya Andi Nur Izzati, Norafizah dan Zulfikhiran atas segala dukungan, kasih sayang, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat Kosan Pondok Anugerah, Mahasiswa PKPMI Bogor, teman-teman Avenzoar 45, Geochelone 46 dan Acromion 47 atas segala kebersamaan.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh kerena itu, segala kritik dan saran terhadap skripsi ini sangat diharapkan. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan yang berkempentingan.

Bogor, Januari 2015 Ahmad Fadhil Asren

DAFTAR ISI

ABSTRAK iv PRAKATA viii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR x PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Perumusan Masalah 1 Tujuan Penelitian 2 Manfaat Penelitian 2 TINJAUAN PUSTAKA 2Tinjauan Umum Holstein Indonesia 2

Hormon 3

Sistem Reproduksi Sapi Betina 5

Kegagalan Estrus/Anestrus 6

Faktor Penyebab Anestrus 6

METODE 10

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Keadaan Umum Lokasi BBPTU-HPT, Baturraden 10

Populasi Ternak Di BBPTU-HPT, Baturraden 11

Kejadian Anestrus Yang Terjadi Di BBPTU-HPT Baturraden 11 Faktor Penyebab Anestrus Sapi Perah dan Upaya Penanggulangan di

BBPTU-HPT Baturraden 12

SIMPULAN DAN SARAN 14

Simpulan 14

Saran 14

DAFTAR PUSTAKA 15

DAFTAR TABEL

1. Persyaratan kuantitatif bibit sapi perah betina Holstein Indonesia 3

2. Persyaratan kuantitatif bibit sapi perah jantan Holstein Indonesia 3

3. Persyaratan produksi susu 3

4. Data populasi sapi perah di BBPTU-SP Baturraden 11

5. Data Populasi Sapi Perah Impor di BBPTU-SP 2010-2013 11

6. Jumlah kejadian kasus anestrus di BBPTU-SP Baturraden 11

7. Faktor penyebab anestrus sapi perah di BBPTU-SP Baturraden 12

DAFTAR GAMBAR

1. Sapi perah jantan Holstein Indonesia 3PENDAHULUAN

Latar Belakang

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. BBPTU-HPT Baturraden sebagai pusat pembibitan sapi perah nasional, mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemuliaan, pemeliharaan, produksi dan pemasaran. BBPTU-HPT Baturraden berfungsi untuk penyusunan program dan evaluasi kegiatan pemuliaan, pemeliharaan, produksi dan pemasaran bibit sapi perah unggul. Selain itu, fungsi BBPTU-HPT Baturraden adalah melaksanakan pemuliaan bibit unggul sapi perah, uji performan (betina) dan uji progeni (jantan) sapi perah unggul, pencatatan pembibitan sapi perah unggul, pemeliharaan bibit unggul sapi perah, perawatan kesehatan bibit unggul sapi perah dan pengawasan higienis produksi susu segar. BBPTU-HPT Baturraden juga berfungsi sebagai pemberian teknis pemuliaan, pemeliharaan dan produksi bibit unggul sapi perah, melaksanakan distribusi pemasaran dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah dan hasil ikutannya serta pengengolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga BBPTU-HPT.

Oleh karena itu, kajian-kajian ilmiah di bidang reproduksi menjadi hal yang penting agar fungsi BBPTU-HPT Baturraden tetap optimal. Kegagalan estrus atau anestrus pada ternak sapi merupakan gejala utama dari banyak faktor lain yang mempengaruhi siklus estrus. Anestrus merupakan suatu keadaan pada hewan betina yang tidak menunjukkan gejala estrus dalam jangka waktu yang lama. Tidak adanya gejala estrus tersebut dapat disebabkan oleh tidak adanya aktivitas ovaria atau akibat aktivitas ovaria yang tidak teramati. Anestrus sering merupakan penyebab infertilitas pada sapi betina (Achjadi 2013).

Usaha peternakan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala, yang mengakibatkan produktivitas ternak masih rendah. Salah satu kendala tersebut adalah masih banyaknya gangguan reproduksi seperti anestrus. Akibatnya, efisiensi reproduksi akan menjadi rendah dan kelambanan perkembangan populasi ternak. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan ternak yang baik agar daya tahan reproduksi meningkat sehingga menghasilkan efisiensi reproduksi tinggi yang diikuti dengan produktivitas ternak yang tinggi pula (Hayati dan Choliq 2009).

Perumusan Masalah

Kelainan reproduksi yang tinggi akan mempengaruhi rendahnya penampilan reproduksi bagi suatu usaha peternakan, sehingga penting untuk dilihat dan diketahui.

2

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kasus anestrus pada ternak sapi perah betina yang terdapat di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden dan upaya penanggulangannya serta adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anestrus pada sapi perah.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang kejadian anestrus pada sapi perah dan hubungannya dengan peningkatan produktivitas, populasi sapi perah serta dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Holstein Indonesia

Bibit sapi perah Holstein Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan proses produktivitas dan populasi Holstein di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut diatas dibutuhkan ketersediaan bibit sapi perah jenis Holstein di Indonesia yang berkualitas dan jumlah yang cukup (BSN 2014).

Secara umum kriteria bibit sapi perah jenis Holstein Indonesia didasarkan pada sifat-sifat kualitatif dan kuantitatif. Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) bibit sapi perah Holstein Indonesia merupakan port of folio sapi perah Indonesia dalam pemanfaatannya harus selalu mengikuti perubahan yang ada di masyarakat sesuai tuntutan pembangunan (BSN 2014).

Menurut BSN (2014), bibit sapi perah Holstein Indonesia merupakan bibit sapi tipe perah jenis Holstein yang lahir dan beradaptasi di Indonesia dan mempunyai ciri serta kemampuan produksi sesuai persyaratan tertentu sebagai bibit yang bertujuan untuk menghasilkan anak (pedet) dan produksi susu. Persyaratan mutu produk mencakup persyaratan kualitatif dan persyaratan kuantitatif. Persyaratan kualitatif bibit sapi perah mempunyai silsilah (pedigree) sampai dengan 2 (dua) generasi di atasnya untuk bibit dasar dan bibit induk, bebas dari penyakit menular, tidak memiliki cacat fisik, memiliki alat reproduksi normal, bentuk ideal (tipe sapi perah) serta struktur kaki dan kuku yang kuat. Adapun persyaratan kuantitatif sapi perah betina dan jantan mencakup umur, tinggi pundak minimum, berat badan minimum, lingkar dada minimum, dan lingkar scrotum.

Cara pengukuran sapi perah dilakukan dengan pengamatan langsung dilakukan pada posisi sapi berdiri sempurna di atas keempat kaki pada lantai atau permukaan yang rata, berdasarkan catatan kelahiran, pengukuran tinggi pundak, pengukuran lingkar dada dan pengukuran lingkar scrotum [RSNI3 2745:2014] (BSN 2014)

3 Persyaratan kualitatif bibit sapi perah Holstein Indonesia Jantan dan Betina Warna hitam putih atau merah putih, tidak bertanduk (dehorning)

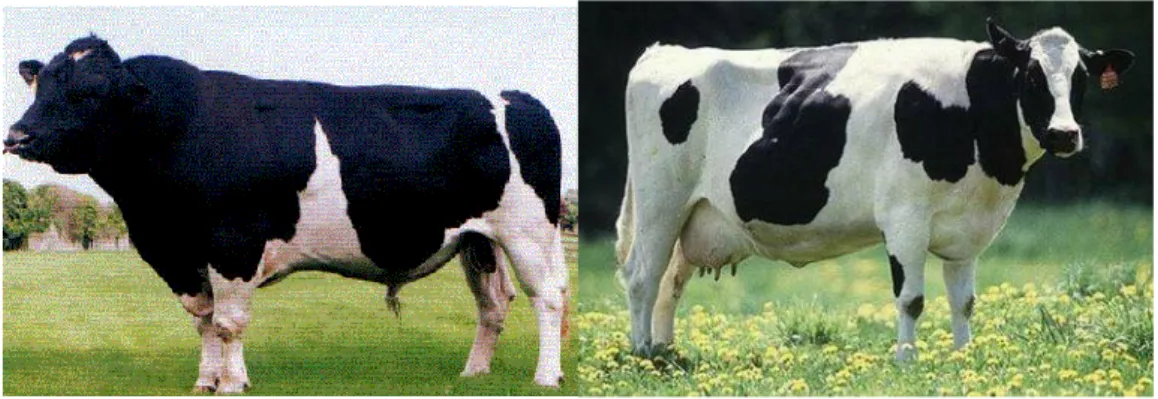

Gambar 2 Sapi Perah Jantan Gambar 3 Sapi Perah Betina Persyaratan Kuantitatif

Tabel 1. Persyaratan kuantitatif bibit sapi perah betina Holstein Indonesia

Umur (Bulan) Parameter Satuan Persyaratan

15-18

Lingkar dada (minimum) CM 155

Tinggi pundak (minimum) CM 121

Berat badan (minimum) KG 325

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (BSN) 2014

Tabel 2. Persyaratan kuantitatif bibit sapi perah jantan Holstein Indonesia

Umur (bulan) Parameter Satuan Persyaratan

18-24

Lingkar dada (minimum) CM 188

Tinggi pundak (minimum) CM 144

Berat badan (minimum) KG 540

Lingkar Scrotum CM 33

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (BSN)2014 Tabel 3. Persyaratan produksi susu

No Bibit sapi perah Holstein Indonesia Persyaratan (KG)

Betina Jantan

1 Produksi susu induk (305.2XME) pada laktasi ≥5000 ≥6000

2 Bapak berasal dari induk yang mempunyai produksi susu (305.2XME) pada laktasi

≥6000 ≥7000

Keterangan :

-(305.2XME) jumlah hari diperah selama 305 hari dengan frekuensi pemerahan 2 kali sehari setara dewasa (mature equivalent).

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (BSN) 2014 Hormon

Proses reproduksi berkaitan dengan mekanisme sistem hormonal, yaitu hubungan antara hormon-hormon hipotalamus hipofisa yakni Gonadotrophin releasing hormone (GnRH), Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH), hormon-hormon ovarium (estrogen dan progesteron) dan hormon uterus (prostaglandin) (Hafez dan Hafez 2000). Hormon ovarium yang mempunyai peranan besar terhadap reproduksi adalah estrogen dan progesteron.

4

Gonadotropin Relasing Hormon

GnRH adalah hormon peptida yang dihasilkan oleh hipotalamus, yang menstimulasi sel-sel gonadotrop pada hipofisa anterior. Di hipotalamus sendiri pengeluaran GnRH diatur oleh nukleus arkuata. Neuron pada nukleus arkuata memiliki kemampuan untuk memproduksi dan melepas gelombang GnRH ke hipofisa. Gonadotropin meliputi Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) yang disekresikan oleh kelenjar hipofisa anterior (Hafez dan Hafez 2000).

Folikel Stimulating Hormon dan Luteinizing Hormon

Kelenjar adenohipofisa mensekresikan hormon gonadotropin FSH dan LH. Hormon-hormon ini sangat penting dalam pengaturan ovarium dan testis untuk produksi ovum dan spermatozoa dan pelepasan hormon-hormon gonad yaitu testosteron, estradiol, dan progesteron. Fungsi utama FSH adalah stimulasi pertumbuhan dan pematangan folikel De Graaf di dalam ovarium. FSH murni menstimulir pertumbuhan folikel pada hewan betina yang dihipofisektomi tetapi tidak menyebabkan ovulasi, luteinisasi, atau stimulasi terhadap jaringan interstistial ovarium (Bearden 2004).

LH bekerja sama dengan FSH untuk menstimulir pematangan folikel dan pelepasan estrogen. Sesudah pematangan folikel, LH menyebabkan ovulasi dengan menggertak pemecahan dinding sel dan pelepasan ovum. LH mungkin juga ikut berpengaruh terhadap pembentukan korpus luteum yang berasal dari folikel yang sudah pecah. Sekresi LH yang terus menerus mungkin penting untuk mempertahankan korpus luteum dan sekresi progesteron untuk kelanjutan kebuntingan pada sapi (Bearden 2004).

FSH dan LH bersifat sinergistik dalam pengaruhnya terhadap gonad. Keduanya terdapat dalam berbagai perbandingan yang berimbang sesuai dengan berbagai kondisi atau tahap siklus kelamin dari berbagai jenis hewan. Potensi relatif FSH dan LH pada berbagai ternak mungkin bertanggug jawab atas perbedaan-perbedaan spesies dalam lamanya estrus, waktu ovulasi, dan kejadian silent heat (Bearden 2004).

Estrogen

Estrogen merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh sel granulosa dan sel teka dari folikel de Graaf pada ovarium (Hardjopranjoto 1995). Fungsi utama hormon estrogen adalah untuk merangsang berahi, merangsang timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder, mempertahankan sistem saluran ambing betina dan pertumbuhan ambing. Hormon estrogen disekresikan oleh sel-sel theca interna dan folikel De Graaf. Jaringan ini kaya akan estrogen dan memperlihatkan aktivitas yang maksimum selama fase estrogenik dan siklus berahi (Wodzicka-Tomaszewska et al. 1991).

Progesteron

Progesteron adalah nama umum untuk grup steroid yang terdiri dari 21 atom karbon. Progesteron salah satu hormon penting yang berhubungan dengan reproduksi yang disekresikan oleh sel-sel luteal corpus luteum (CL). Progesteron berfungsi menghambat FSH, LH dan menjaga kebuntingan dengan cara mempersiapkan uterus untuk implantasi melalui peningkatan glandula sekretori di

5 dalam endometrium dan menghambat motilitas myometrium (Hafez dan Hafez 2000).

Prostaglandin

Protaglandin (PGF2α) merupakan hormon yang diproduksi didalam uterus.

Hormon ini merupakan hormon luteolitik uterus utama pada jenis-jenis hewan. Selama masa kebuntingan, fetus mungkin menghambat sekresi PGF2α oleh uterus

sehingga korpus luteum tetap dipertahankan. Prostaglandin merupakan hormon yang meregulasi beberapa fenomena fisiologik seperti kontraksi otot polos pada saluran reproduksi dan saluran gastrointestinal, transpor sperma, ovulasi, kelahiran dan turun susu, menstimulasi kontraksi uterus, serta meregenerasi korpus luteum (Toelihere 1997).

Oksitosin

Oksitosin adalah suatu oktapeptida yang mengandung 8 asam amino yaitu tirosin, leusin, isoleusin, prolin, asam glutamik, asam aspartic, glisin dan sistin dan disekresikan oleh hipofisa posterior. Aktifitas oksitosin adalah kontraksi uterus dan let down atau penurunan air susu. Dalam kedua hal ini, hormon tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian sewaktu kopulasi, kelahiran dan pemberian makanan postpartum kepada anak. Kontraksi uterus yang meningkat sebagai akibat pengaruh okitosin mempermudah pengangkutan spermatozoa dalam saluran kelamin betina setelah kopulasi. Secara klinis, oksitosin telah lama dipakai untuk membantu induksi partus dengan menstimulir kontraksi uterus (Hafez dan Hafez 2000).

Sistem Reproduksi Sapi Betina Siklus Estrus

Siklus estrus adalah interval waktu, mulai dari permulaan periode estrus yang pertama sampai ke periode estrus berikutnya. Siklus estrus pada setiap hewan berbeda antara satu sama lain tergantung dari bangsa, umur, dan spesies (Partodiharjo 1992). Siklus estrus pada dasarnya dibagi menjadi 4 fase atau periode yaitu ; proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus (Marawali et al. 2001).

Proestrus adalah fase sebelum estrus yaitu periode pada saat folikel de graaf tumbuh di bawah pengaruh FSH dan menghasilkan sejumlah estradiol yang semakin bertambah (Marawali et al. 2001). Fase yang pertama kali dari siklus estrus ini dianggap sebagai fase penumpukan atau pemantapan dimana folikel ovarium yang berisi ovum membesar terutama karena meningkatnya cairan folikel yang berisi cairan estrogenik. Estrogen yang diserap dari folikel ke dalam aliran darah merangsang peningkatam vaskularisasi dan pertumbuhan sel genital dalam persiapan untuk berahi dan kebuntingan yang terjadi (Frandson 1996).

Estrus adalah periode penerimaan seksual pada hewan betina, yang terutama ditentukan oleh tingkat sirkulasi estrogen. Selama atau segera setelah periode itu terjadilah ovulasi. Ini terjadi dengan penurunan tingkat FSH dalam darah dan penaikan tingkat LH. Estrus berakhir kira-kira pada pecahnya folikel ovari atau terjadinya ovulasi (Frandson 1996). Pemecahan folikel terjadi secara spontan pada kebanyakan spesies hewan. Akan tetapi pada kucing, kelinci, mink, ferret dan beberapa hewan lainnya, pemecahan itu hanya dapat terjadi apabila

6

berlangsung koitus. Karena disebabkan oleh tertundanya refleks neuroendokrin yang melibatkan pelepasan hormon dari pituitari, yang disebabkan oleh stimulasi karena koitus. Maka hal ini disebut juga ovulator refleks (Frandson 1996).

Metestrus adalah fase pasca ovulasi dimana korpus luteum berfungsi. Panjangnya metestrus dapat tergantung pada panjangnya waktu LTH (luteotropik hormon) disekresi oleh adenohipofise. Selama ini terjadi penurunan estrogen dan penaikan progesteron yang dibentuk oleh ovari (Frandson, 1996).

Diestrus adalah periode terakhir dan terlama pada siklus estrus, korpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron terhadap saluran reproduksi menjadi nyata (Marawali et al. 2001).

Kegagalan Estrus/Anestrus Definisi Anestrus

Anestrus adalah suatu keadaan pada hewan betina yang tidak menunjukkan gejala berahi secara klinis dalam waktu lama. Hewan betina yang menderita anestrus akan ditandai dengan tidak adanya manifestasi gejala berahi (Hardjopranjoto 1995).

Menurut Achjadi (2013), anestrus post partus adalah tidak munculnya tanda estrus secara nyata (dari pengamatan) setelah 50-60 hari melahirkan. Penyebab utamanya adalah rendahnya nutrisi saat bunting, sehingga setelah melahirkan pada pemeriksaan rektal, ovariumnya dalam keadaan licin (tidak ada perkembangan folikel).

Anestrus menjadi masalah jika sapi tidak menunjukkan gejala estrus, kegagalan dalam mengamati dan mendeteksi estrus merupakan penyebab utama. Sebaiknya tinjau kembali prosedur pengamatan estrus dan efisiensi pengamatan estrus. Kebuntingan juga merupakan faktor penyebab anestrus dan harus menjadi acuan sebelum menentukan dugaan penyebab lainnya, lakukan palpasi ovarium untuk mengetahui apa penyebab anestrus (Eilts 2004).

Faktor Penyebab Anestrus

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya anestrus. Faktor tersebut dapat ditemukan pada hewan berusia muda atau hewan dewasa, dari sisi waktu terjadinya dapat berjalan lama dan dapat berjalan singkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi anestrus adalah umur hewan, dalam periode kebuntingan dan laktasi, kekurangan pakan, musim, lingkungan yang kurang mendukung, adanya kondisi patologis pada ovarium dan uterus serta penyakit kronis (Achjadi 2013).

Menurut Achjadi (2013) bentuk anestrus pada dasarnya dapat dikelompokkan pada dua golongan besar yaitu kegagalan berahi dengan corpus luteum persisten (CLP) dan kegagalan berahi karena insufisiensi gonadotropin. Kegagalan berahi dengan adanya CLP setelah palpasi perektal disebabkan oleh faktor uterus dimana ditemukan faktor penyebab anestrus karena kebuntingan, peradangan, pyometra dan mummifikasi

Anetrus kelompok kedua karena kagagalan berahi adalah insufisiensi gonadodotropin dan dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor abnormalitas ovarium. Faktor lingkungan yang menyebabkan anestrus adalah musim, pakan, nutrisi dan laktasi manakala faktor abnormalitas ovarium

7 yang menyebabkan anestrus adalah hipofungsi ovari, hipoplasi ovari, sistik ovari dan freemartinism (Achjadi 2013).

Musim dan Pakan

Pada musim kemarau akan menyebabkan kualitas pakan yang buruk sehingga ternak akan mengalami kekurangan pakan dalam hal komposisi dan nutrisi yang bisa mengakibatkan gangguan reproduksi (Manan 2001).

Menurut Sudono et al. (2001), pakan merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi kesehatan tubuh maupun kesehatan reproduksi ternak. Kualitas dan kuantitas pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu peternakan sapi perah. Ternak unggul sapi perah akan kurang keunggulannya jika pakan yang diberikan tidak berkualitas dan jumlah yang tidak memadai.

Pakan sebagai faktor gangguan reproduksi dan kemajiran yang bersifat majemuk dimana kekurangan suatu zat dalam suatu ransum pakan dengan pakan yang lain (Arthur et al. 2001).

Defisiensi Nutrisi

Defisiensi mineral atau vitamin dapat menyebabkan anestrus. Menurut Achjadi (2013) faktor manajemen sangat erat hubungannya dengan faktor pakan atau nutrisi. Jika tubuh kekurangan nutrisi terutama untuk jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi fungsi reproduksi, efisiensi reproduksi menjadi rendah dan akhirnya produktivitasnya rendah. Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi fungsi hipofisa anterior sehingga produksi dan sekresi hormone Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) rendah, akibatnya ovarium tidak berkembang (hipofungsi).

Laktasi

Kadar hormon LTH atau prolaktin yang tinggi dalam darah pada hewan yang sedang laktasi dapat mendorong terbentuknya korpus luteum persisten. Hal ini berkaitan dengan kadar progesteron dalam darah meningkat tajam sebagai mekanisme umpan balik negatif pada kelenjar hipofisa anterior dan menghambat sekresi hormon gonadotropin. Keadaan ini menyebabkan folikel baru tidak tumbuh dan tidak ada sekresi estrogen sehingga terjadi anestrus (Ratnawati et al. 2007).

Hipofungsi Ovarium

Hipofungsi ovari adalah suatu kejadian dimana ovarium mengalami penurunan fungsinya sehingga tidak terjadi perkembangan folikel dan tidak terjadi ovulasi. Menurut Hafez dan Hafez (2000) bahwa anestrus akibat hipofungsi ovari sering berhubungan dengan gagalnya sel-sel folikel menanggapai rangsangan hormonal, adanya perubahan kuantitas maupun kualitas sekresi hormonal, menurunnya rangsangan yang berhubungan dengan fungsi hipotalamus-pituitaria-ovarium yang akan menyebabkan menurunnya sekresi gonadotropin, sehingga tidak ada aktivitas ovarium setelah melahirkan. Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi fungsi hipofise anterior sehingga produksi dan sekresi hormon Follicle Stimulating Hormon (FSH) dan Luteinizing Hormon (LH) rendah, yang menyebabkan ovarium tidak berkembang ataupun mengalami hipofungsi (Suartini

8

et al. 2013). Pemeriksaan secara palpasi rektal pada kasus hipofungsi ovari menunjukkan keadaan ovarium yang berukuran normal dengan permukaan licin atau tidak dijumpai adanya perkembangan folikel maupun korpus luteum (Suartini et al. 2013).

Hipoplasi Ovarium

Hipoplasi ovarium pada dasarnya ovarium tidak berkembang atau tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini ditandai dengan perkembangan yang tidak lengkap atau digenesis ovarium sehingga ovarium kurang dalam folikel primordial. Hipoplasi ovarium dapat terjadi sebagian atau seluruhnya pada satu atau kedua ovarium dan sulit untuk ditemukan dengan palpasi parektal. Ovarium mungkin terasa tipis, sempit, struktur seperti tali lingkar yang keras (Peter et al. 2009). Metode yang paling efektif untuk mendiagnosa hipoplasi ovarium adalah dengan palpasi perektal meskipun struktur yang lebih kecil.

Sistik Ovari

Menurut Peter (2004), sistik ovari merupakan suatu kondisi folikel matang yang gagal berovulasi pada saat ovulasi dalam waktu siklus estrus. Ovarium dikatakan sistik apabila mengandung satu atau lebih cairan yang menetap di ruangan (folikel), lebih besar dari folikel matang (Arthur et al. 2001). Penyakit sistik ovari biasanya sering terjadi pada sapi perah dibandingkan ras lain pada waktu 30-60 hari setelah kelahiran pada sapi perah unggul (Gordon 1996).

Freemartinism

Kelahiran kembar pedet jantan dan betina pada umumnya (lebih dari 92%) mengalami abnormalitas yang disebut dengan freemartin. Abnormalitas ini terjadi pada fase organogenesis (pembentukan organ dari embrio di dalam kandungan), kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya migrasi hormon jantan melalui anastomosis vascular (hubungan pembuluh darah) ke pedet betina dan karena adanya intersexuality (kelainan kromosom). Organ betina sapi freemartin tidak berkembang (hipoplasi ovari) dan ditemukan juga organ jantan (glandula vesikularis). Sapi betina nampak kejantanan seperti tumbuh rambut kasar di sekitar vulva, pinggul ramping dengan hymen persisten (Ratnawati et al. 2007). Corpus Luteum Persisten (CLP)

Menurut Hardjopranjoto (1995), tidak tumbuhnya folikel baru pada ovarium menyebabkan terjadinya kejadian anestrus dan ternak yang mengalami korpus luteum persiten selalu mengalami gejala anestrus dalam waktu yang panjang. Kadar estrogen pada kasus CLP sangat rendah dibandingkan pada kondisi normal. Kadar progesteron pada kasus CLP memilik kadar yang tertinggi dibanding kasus anestrus karena hipofungsi ovarium dan pyometra (Rimayanti 1997).

Kebuntingan

Hewan yang sedang bunting, pada ovarium terdapat korpus luteum graviditatum yang mampu menghasilkan hormon progesteron yang berperan menjaga kebuntingan dalam jumlah besar. Hormon progesteron menghambat kerja kelenjar hipofisa anterior karena adanya mekanisme umpan balik negatif dan

9 disertai sekresi hormon gonadotropin yang menurun sehingga tidak mendorong pertumbuhan folikel baru pada ovarium (karena tidak ada hormon estrogen yang dapat disekresi). Keadaan ini yang menyebabkan berahi tidak timbul dan selalu dalam keadaan anestrus (Ratnawati et al. 2007).

Peradangan

Endometritis merupakan gangguan reproduksi yang biasa terjadi dalam waktu dua minggu atau dua puluh hari post partus, khususnya partus yang abnormal (Achjadi 2013) dan merupakan peradangan pada lapisan mukosa uterus (Boden 2005). Endometritis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu endometritis klinis dan endometritis subklinis. Endometritis klinis merupakan peradangan endometrium yang ditandai dengan keberadaan eksudat purulen atau mukopurulen di dalam vagina pada 21 hari atau lebih setelah postpartum dan tidak menimbulkan gejala sistemik. Sedangkan endometritis subklinis merupakan peradangan endometrium yang biasanya ditentukan berdasarkan sitologi, dan tidak terdapatnya eksudat purulen pada vagina (Sheldon et al. 2006). Menurut Kasimanickam et al. (2005), endometritis subklinis digambarkan dengan adanya poliymorphonuclear leukocytes (PMN) dalam sampel sitologi uterus.

Pyometra

Pyometra berasal dari kata pyo artinya nanah dan metra artinya uterus. Pyometra berarti peradangan yang kronis dari mukosa uterus (endometrium)yang ditandai dengan adanya pengumpulan nanah dalam uterus, dapat menyebabkan gangguan reproduksi yang bersifat sementara (infertil) atau permanen (majir). Kasus Pyometra secara sepintas mirip dengan sapi yang sedang bunting karena keduanya menyebabkan pembesaran perut (Susanti 2011).

Pada pemeriksaan kasus pyometra dibedakan menjadi dua yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan eksplorasi rektal (Susanti 2011). Pemeriksaan luar terlihat adanya pembesaran perut yang bersifat simetris, bulu suram, badan kelihatan kurus, pada saat berbaring akan keluar kotoran dari alat kelamin manakala pemeriksaan eksplorasi rektal terasa ada pembesaran uterus yang bersifat simetris karena cairan nanah akan mengisi kedua kornu uteri, terasa dinding uterus lebih tebal dari normal dan pada mukosa uterus tidak teraba adanya karunkula, arteri uterina media kecil atau tidak teraba, bila uterus ditekan terasa berfluktuasi karena ada cairan, sedang bila ditekan terus, ujung jari tidak meraba adanya fetus (Susanti 2011).

Mummifikasi

Mumifikasi merupakan kejadian kematian fetus dalam uterus tanpa disertai pencemaran mikroorganisme, disertai dengan penyerapan cairan fetus oleh dinding uterus setelah terjadi proses autolisis sehingga tubuh fetus menjadi kering dan keras, serta diikuti dengan proses involusi uteri yang normal, sering terjadi pada umur kebuntingan 5-7 bulan (Jainudeen dan Hafez 2000).

Penyebab terjadinya mumifikasi adalah kematian fetus non infeksi, torsio uteri, serta adanya tali pusar yang terjepit sehingga terjadi gangguan sirkulasi darah dan mengganggu suplai nutrisi dari induk ke anak. Kondisi mumifikasi dapat diidentifikasi bila sapi gagal memperlihatkan perkembangan kelenjar

10

ambing dan gagal melahirkan pada waktu yang telah ditentukan. Makin lama proses mumifikasi berlangsung, makin banyak cairan yang diserap maka fetus akan semakin keras. Pada palpasi perektal akan didapatkan massa keras dalam uterus, dinding uterus tipis dan tegang, uterus dan isinya dapat dipalpasi tanpa dapat diabsorbsi, tidak ada karunkula, dan tidak ada fremitus (Jainudeen dan Hafez 2000).

METODE

Penelitian ini berdasarkan metode deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Purwekerto, Jawa Tengah, Indonesia mulai tahun 2010 sampai 2013. Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisa berdasarkan analisis deskriptif, yang disajikan dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi BBPTU-HPT, Baturraden

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden terletak di Lereng Selatan Gunung Slamet, 14 km ke arah utara dari Kota Purwokerto, Jawa Tengah. BBPTU-HPT Baturraden merupakan Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bidang peternakan sapi perah Frisian Holstein (FH).

Secara geografis, letak BBPTU-HPT Baturraden berada pada ketinggian 650-700 m dari permukaan laut (dpl) dengan curah hujan rata-rata 6000 mm/tahun. Jenis tanah yang ada pada lahan BBPTU-HPT Baturraden adalah andosol coklat kekuningan yaitu jenis tanah yang berasal dari bahan induk abu vulkan. Asosiasi latosol terbentuk dari batuan gunung api yang mengalami proses pelapukan lanjut. Regosol coklat merupakan endapan abu vulkanik baru yang memiliki butir kasar, dengan temperatur lingkungan antara 18οC sampai 30οC dan kelembaban antara 70% sampai 80%. BBPTU-HPT Baturraden memiliki luas lahan sekitar 242 Ha yang terdiri daripada empat lokasi yaitu lokasi Tegal Sari seluas 34.802 Ha digunakan untuk perkantoran, perumahan, kandang ternak, lapangan penggembalaan dan kebun rumput. Lokasi kedua adalah Munggang Sari seluas 10.098 Ha yang digunakan untuk perumahan dan pusat latihan atau magang. Lokasi Limpakuwus memiliki lahan seluas 96.787 Ha yang digunakan untuk kandang ternak, kebun rumput dan perumahan. Lokasi terakhir yaitu Manggala memiliki lahan seluas 100 Ha digunakan untuk pengembangan pemeliharaan ternak.

11 Populasi Ternak Di BBPTU-HPT Baturraden

Berdasarkan data empat tahun terakhir yaitu 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diperoleh dari BBPTU-HPT Baturraden, jumlah populasi sapi perah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Data Populasi Sapi Perah di BBPTU-HPT 2010-2013

Data Sapi Tahun

2010 2011 2012 2013 Betina Dewasa 205 241 344 598 Jantan Dewasa 0 0 5 5 Betina Muda 156 278 624 377 Jantan Muda 62 89 99 230 Jumlah 423 608 1072 1210

Tabel 5 Data Populasi Sapi Perah Impor di BBPTU-HPT 2010-2013

Data Sapi Tahun

2010 2011 2012 2013 Betina Dewasa Jantan Dewasa Betina Muda 110 399 Jantan Muda Jumlah 110 399

Dapat dilihat pada Tabel 4 di tahun 2010, populasi sapi perah di BBPTU-HPT sebanyak 423 ekor termasuk sapi betina dan jantan baik muda maupun yang dewasa. Pada tahun 2011, populasi sapi perah meningkat dari 423 ekor menjadi 608 ekor sapi perah dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1072 ekor sapi perah. Pada tahun 2013, jumlah populasi sapi perah di BBPTU-HPT meningkat menjadi 1210 ekor sapi perah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan populasi sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden terutama pada tahun 2011, 2012 dan 2013 disebabkan oleh adanya impor sapi perah serta kelahiran dari sapi-sapi impor tersebut. Tabel 5 menunjukkan pada tahun 2011 sebanyak 110 ekor dan pada tahun 2012 sebanyak 399 ekor sapi betina muda diimpor dari negara Australia.

Kejadian Anestrus Yang Terjadi Di BBPTU-HPT Baturraden Jumlah kejadian kasus anestrus di BBPTU-HPT Baturraden pada tahun 2010 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Jumlah Kejadian Kasus Anestrus di BBPTU-HPT Baturraden 2010-2013

Tahun Kasus Anestrus (ekor) Jumlah Populasi Sapi Perah Betina

Dewasa Kasus Anestrus (%) 2010 127 205 61,95 2011 49 241 20,33 2012 153 344 44,48 2013 101 598 16,89

Tabel 6 menunjukkan jumlah kasus anestrus sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden dapat dilihat pada tahun 2010 terjadinya kasus anestrus sebanyak

12

61.95%, 2011 sebanyak 20.33%, 2012 sebanyak 44.48% dan 2013 sebanyak 16.89%. Sepanjang empat tahun tersebut, pada tahun 2010 mencatat angka persen tertinggi dan pada tahun 2013 mencatat angka persen terendah.

Menurut Achjadi (2013) apabila angka anestrus tinggi pada suatu peternakan sapi perah dapat dianggap balai peternakan tersebut mengalami masalah dalam manajemen reproduksi dan manajemen pakan. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan penulis sistem pemberian pakan di BBPTU-HPT Baturraden diberikan secara ad libitum untuk dikandang freestall dan 3 kali sehari untuk dikandang ikat. Kuantitas pakan diberikan sesuai bobot badan ternak dan status reproduksi, contohnya kuantitas pakan 60 kg ditambahkan 8 kg konsentrat rata-rata untuk induk dewasa. Faktor tata laksana kandang yang kurang baik karena kandang yang terlalu sempit. Ini menyebabkan munculnya salah satu faktor penyebab anestrus.

Faktor Penyebab Anestrus Sapi Perah dan Upaya Penanggulangan di BBPTU-HPT Baturraden

Hasil data faktor penyebab anestrus sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden disajikan pada tabel 7. Faktor penyebab anestrus sapi perah yang terjadi di BBPTU-HPT Baturraden disebabkan oleh hipofungsi ovari, sistik ovari, corpus luteum persisten (CLP), silent heat dan mumifikasi.

Tabel 7 Data Faktor Penyebab Anestrus Sapi Perah di BBPTU 2010-2013

Faktor Penyebab Anestrus Tahun

2010 2011 2012 2013

Hipofungsi Ovari 44 20 116 76

Sistik Ovari 4 11 26 10

Corpus Luteum Persisten (CLP) 71 16 5 11 Silent Heat 8 2 5 3 Mummifikasi - - 1 1 Jumlah 127 49 153 101 Hipofungsi Ovari

Menurut Khamas (2011) hipofungsi ovari adalah ovarium yang mengalami penurunan fungsi disebabkan oleh sapi perah yang mengalami kukurangan gizi dan menyebabkan anestrus. Kasus hipofungsi ovari pada tahun 2010 sebanyak 44 ekor, 2011 sebanyak 20 ekor, 2012 sebanyak 116 ekor dan 2013 sebanyak 76 ekor. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup tinggi disebabkan sapi perah mengalami gangguan hormonal, faktor adaptasi ternak impor pasca melahirkan dan adaptasi ternak terhadap pakan yang diberikan. Toelihere (1997) menyatakan bahawa hipofungsi ovarium pada sapi periode postpartum disebabkan oleh kekurangan dan ketidakseimbangan hormonal.

Penanggulangan yang dilakukan oleh BBPTU-HPT Baturraden, terhadap kasus hipofungsi ovari adalah dengan melakukan massage manual pada ovarium secara lembut untuk merangsang sirkulasi darah disekitar ovarium. Hal ini juga dinyatakan Hunter (1995) melakukan massage pada ovarium dapat merangsang pelepasan prostaglandin, oksitosin dan hormon peptida lainnya. Selain itu, dilakukan penanggulangan pada sapi yang memiliki Body Condition Score (BCS)

13 rendah dengan ditempatkan penempatan terpisah untuk mendapatkan pakan tambahan khusus agar membantu nutrisi ternak.

Menurut Achjadi (2013) faktor manajemen sangat erat hubungannya dengan faktor pakan atau nutrisi. Jika tubuh kekurangan nutrisi terutama untuk jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi fungsi reproduksi, efisiensi reproduksi menjadi rendah dan akhirnya produktivitasnya rendah. Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi fungsi hipofisa anterior sehingga produksi dan sekresi hormone Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) rendah, akibatnya ovarium tidak berkembang (hipofungsi). Kasus hipofungsi dapat ditangani melalui perbaikan kualitas dan kuantitas pakan serta pemberian preparat FSH dan LH (McDougall dan Compton 2005).

Sistik Ovari

Menurut Youngquist dan Threlfall (2007) sistik ovari adalah struktur pada ovarium yang berisi cairan atau struktur keras yang berdiameter 2.5 cm dan menetap di ruang permukaan ovarium selama 10 hari atau lebih.

Kejadian sistik ovari sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden pada tahun 2010 sebanyak 4 ekor, tahun 2011 sebanyak 11 ekor, tahun 2012 sebanyak 26 ekor dan pada tahun 2013 sebanyak 10 ekor.

Terapi yang dilakukan di BBPTU-HPT Baturraden untuk menanggulangi kejadian sistik ovari adalah dengan pemberian GnRH. Menurut Brito dan Palmer (2004) penanganan kasus sistik ovari dilakukan dengan pemberian preparat GnRH untuk merangsang peningkatan langsung sekresi LH dan luteinasi dari sistik. Corpus Luteum Persisten (CLP)

Corpus Luteum Pesisten (CLP) merupakan kejadian tertahannya corpus luteum di ovarium oleh tertahannya prostaglandin dari uterus oleh sebab-sebab tertentu (Arsyad dan Yudistira 2011). CLP menyebabkan kadar progesteron tinggi diluar masa kebuntingan. Progesteron yang meningkat menyebabkan sekresi FSH dan LH dihambat sehingga folikel tidak tumbuh. Hal ini mengakibatkan tidak adanya hormon estrogen dan muncul gejala anestrus.

Kejadian CLP sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden pada tahun 2010 sebanyak 71 ekor, tahun 2011 sebanyak 16 ekor, tahun 2012 sebanyak 5 ekor dan pada tahun 2013 sebanyak 11 ekor. Penurunan kasus CLP yang cukup besar pada tahun 2011 karena adanya penanganan yang dilakukan dengan baik dan tepat terhadap sapi perah yang mengalami CLP.

Terapi yang dilakukan di BBPTU-HPT Baturraden terhadap kasus CLP adalah dengan penyuntikan PGF2 intrauterina untuk mempermudah regresi

corpus luteum persisten. Menurut Noakes et al. (2008) pemberian PGF2dapat

menyebabkan regresi corpus luteum dengan cepat. Mumifikasi

Mumifikasi merupakan kejadian kematian fetus dalam uterus tanpa disertai pencemaran mikroorganisme. Terjadi penyerapan cairan fetus oleh dinding uterus setelah terjadi proses autolisis sehingga tubuh fetus menjadi kering dan keras. Terjadi proses involusi uteri yang normal dan sering terjadi pada umur kebuntingan 5-7 bulan (Jainudeen dan Hafez 2000).

14

Tahun 2010 dan 2011 tidak ditemukan kasus kejadian mumifikasi, pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing 1 ekor. Kejadian mumifikasi pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya gangguan reproduksi pada sapi perah di BPPTU-SP, Baturraden.

Penanganan untuk kasus mumifikasi di BBPTU-HPT Baturraden adalah dengan melakukan ekspulsi fetus yang mumifikasi, dibantu dengan injeksi estrogen, oksitosin dan prostaglandin secara intra muskular. Setelah serviks membuka ditambahkan cairan obstetrical lubricant sebanyak 10-20 liter secara intra uterine lalu dilakukan penarikan secara manual. Menurut Kumaresan et al. (2013) pemberian estradiol dosis rendah kombinasi dengan prostaglandin merupakan terapi yang efektif untuk kejadian mumifikasi pada fetus dan tidak mengganggu kesuburan sapi pada masa kedepannya.

Silent Heat

Silent heat atau berahi tenang pada sapi perah mempunyai siklus reproduksi dan ovulasi normal, namun gejala berahinya tidak terlihat (Arsyad dan Yudistira 2011). Berahi tenang mengakibatkan peternak tidak dapat mengetahui waktu sapinya berahi, sehingga tidak dapat dikawinkan dengan tepat.

Tahun 2010 sebanyak 8 ekor sapi perah yang mengalami silent heat, 2011 sebanyak 2 ekor, 2012 sebanyak 5 ekor, dan 2013 sebanyak 3 ekor. Kasus-kasus seperti silent heat (berahi tenang) disebabkan oleh rendahnya kadar hormon estrogen. Penangan silent heat di lapangan dilakukan dengan perbaikan manajemen pakan dan menyuntikan hormon estrogen tergantung kondisi sapi perah.

Menurut Arsyad dan Yudistira (2011) pemberian hormon estrogen dosis rendah akan menyebabkan timbulnya berahi. Penanganan kasus silent heat dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen pemeliharaan agar ternak mendapat cahaya yang cukup, peningkatan kualitas pakan agar ternak mendapat nutrisi yang cukup sehingga mekanisme hormonal dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Apabila terdapat corpus luteum maka dapat diterapi dengan PGF2α dan diikuti

dengan pemberian GnRH (Ratnawati et al. 2007)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Anestrus disebabkan oleh beberapa faktor antara lain hipofungsi ovari, CLP, sistik ovari, silent heat dan mumifikasi. Pada tahun 2013 kasus anestrus mengalami penurunan cukup tinggi dan penanganan anestrus perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktifitas dan populasi sapi perah. Penangan kasus anestrus perlu diteruskan dan ditingkatkan sehingga angka anestrus tidak mengalami kenaikan yang tinggi.

Saran

Dalam usaha untuk mengurangi faktor penyebab anestrus perlu dilakukan perbaikan kualitas pakan ternak baik berupa konsentrat, maupun hijauan untuk

15 mengurangi kasus defisiensi nutrisi pada ternak. Penanganan kejadian gangguan reproduksi dan kasus klinis lain dengan lebih baik, optimalisasi kemampuan produksi dan reproduksi sapi sebagai usaha peningkatan pendapatan. Selain itu, perlu adanya perbaikan recording, dalam hal penampilan reproduksi, kasus penyakit, kualitas susu, silsilah dan peningkatan kualitas SDM yang menangani kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Achjadi K. 2013. Manajemen Kesehatan Kelompok dan Biosekuriti. Yogyakarta(ID): Makalah Pertemuan Swasembada Persusuan di Indonesia. Arsyad, Yudistira. 2011. Penanganan Kesehatan Hewan. Kasus Gangguan

Reproduksi Pada Ternak Sapi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Arthur GH, David EN, Pearson H. 2001. Veterinary Reproduction and Obstetrics 8th ed. London (US): Balliere Tindall.

[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2014. Bibit Sapi Perah Holstein Indonesia. Jakarta(ID): Badan Standarisasi Nasional.

Baerden HJ. 2004. Applied Animal Reproduction. Upper Saddle River: New Jersey.

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden. 2013. Profil BBPTU-HPT Baturraden. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Boden E. 2005. Black’s Veterinary Dictionary. London: A & C Black.

Brito LFC, Palmer CW. 2004. Cystic Ovarian Disease in Cattle. Large Animal Veterinary Rounds :1-6.

Eilts BE. 2004. Disturbances of The Bovine Estrous Cycles: Anestrus.

Frandson RD. 1996. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Edisi ke-7. diterjemahkan oleh Srigandono B dan Praseno K. Yogyakarta(ID): Gadjah Mada University Press.

Gordon I. 1996. "The Cow's Oestrous Cycle." Controlled Reproduction in Cattle and Buffaloes. Wallingford: CAB International 123-125.

Hafez ESE, Hafez B. 2000. Anatomy of Male Reproduction. In Reproduction in Farm Animals . Edisi-7. Lippincott William & Wilkins. A Wolter Kluwer Company.

Hardopranjoto S. 1995. Ilmu Kemajiran Pada Ternak. Surabaya(ID): Airlangga University Press.

Hayati, Choliq. 2009. Ilmu Reproduksi Hewan. Jakarta(ID): PT. Mutiara Sumber Widya.

Hunter RHF. 1995. Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Hewan Betina Domestik. Bandung(ID). Penerbit ITB Bandung dan Penerbit Universitas Udayana.

Jainudeen MR, Hafez ESE. 2000. Reproduction Failure in Females. Di dalam: Hafez ESE, editor. Reproduction in Farm Animal 7th Edition. South Carolina: Reproduction Health Center.

16

Kasimanickam R, Duffield TF, Foster RA, Gartley CJ, Leslie KE, Walton JS, Johnson WH. 2005. The effect of a single administration of cephapirin or cloprostenol on the reproductive performance of dairy cows with subclinical endometritis. Theriogenology 63(3): 818-830.

Khamas DJ. 2011. Hormonal Treatments of Inactive Ovaries of Cows and Buffaloes. Jurnal Veterinary Science. 44 (2): 7-13.

Kumaresan A, Chand S, Suresh S. 2013. Effect of estradiol and cloprostenol combination therapy on expulsion of mummified fetus and subsequent fertility in four crossbred cows. Veterinary Research Forum 4(2): 85 – 89.

Manan D. 2001. Ilmu Kebidanan Pada Ternak. Banda Aceh(ID): Departeman Pendidikan Nasional,

Marawali A, Hine MT, Burhanuddin HLL, Belli. 2001. Dasar-dasar ilmu reproduksi ternak. Jakarta(ID). Departemen pendidikan nasional direktorat pendidikan tinggi badan kerjasama perguruan tinggi negeri Indonesia timur. McDougall S, Compton C. 2005. Reproductive Performance of Anestrous Dairy

Cows Treated with Progesterone and Estradiol Benzoate. Jurnal Dairy Science. 88: 2388.

Noakes DE, Pearson H, Parkinson TJ. 2008. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetric. Philadelphia (US): Saunders.

Partodiharjo, S. 1992. Ilmu Reproduksi Hewan. Jakarta(ID). PT. Mutiara Sumber Widya.

Peter AT. 2004. An update on cystic ovarian degeneration in cattle. Reproduction Domestic Animal 39:1-7.

Peter AT, Levine H, Drost M, Bergfelt DR. 2009. "Compilation of Classical and Contemporary Terminology Used to Describe Morphological Aspects of Ovarian Dynamics in Cattle." Theriogenology 71 : 1343-1357.

Ratnawati D, Pratiwi WC, Affandhy S. 2007. Petunjuk Teknis Penanganan Gangguan Reproduksi pada Sapi Potong. Grati Pasuruan (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Rimayanti. 1997. Pengukuran Kadar Hormon Progesteron dan Estrogen Dalam Deteksi Kejadian Kegagalan Berahi pada Sapi-sapi Perah di Tuban. Media Kedokteran Hewan.

Sheldon IM, Lewis GS, LeBlanc S, Gilbert RO. 2006. Defining postpartum uterine disease in cattle. Theriogenology 65:1516-1530.

Suartini NK, Trilaksana IGHB, Pemanyun TGO. 2013. Kadar estrogen dan munculnya estrus setelah pemberian Buserelin (Agonis GnRH) pada sapi Bali yang mengalami anestrus postpartum akibat hipofungsi ovarium. Jurnal Ilmu dan Kesehatan Hewan.

Sudono A, Rosdiana F, Budi S. 2003. Beternak Sapi Perah. Jakarta(ID): PT. Agromedia Pustaka.

Susanti AE. 2011. Penanganan Pyometra Pada Sapi. Indonesia: BPTP Sumatera Selatan.

17 Youngquist RS, Threlfall WR. 2007. Ovarian follicular cysts. In: Youngquist RS, Threlfall WR (Ed.). Current Therapy in Large Animal Theriogenology. St. Louis, MO: Saunders Elsevier. pp. 379-383.

Wodzicka-Tomaszewska M, Sutama IK, Putu ID, Chaniago TD. 1991. Reproduksi, Tingkah Laku dan Produksi Ternak di Indonesia. Jakarta(ID): Gramedia Pustaka Utama.

18

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Fadhil Asren dilahirkan di Sabah, Malaysia pada tanggal 10 Oktober 1990 dari pasangan Mohamad Syuaib Asren dan Mutmainah Rahman. Penulis merupakan anak kesepuluh dari sebelas bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan awal (TK) Tadika Chung Hwa, Kota Kinabalu dan dilanjutkan ke sekolah dasar, SRJK (C) Chung Hwa Kota Kibnabalu, Sabah sampai tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah La Salle Tanjung Aru Kota Kinabalu , Sabah sehingga tahun 2007. Pada tahun 2008 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif di beberapa organasasi seperti Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (PKPMI) Cabang Bogor dan Kelab Umno Luar Negara (KULN) Cabang Bogor.