9 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyuluhan Pertanian

Kata extend adalah kata dasar dari extension, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti memperluas atau penyuluhan. Ketika seorang petugas lapangan memberikan penyuluhan kepada petani peternak, berarti sedang berusaha untuk meningkatkan atau meluaskan pengetahuan petani peternak tentang sesuatu yang baru (inovasi). Petugas lapangan akan berusaha mengkomunikasikan inovasi tersebut sejelas-jelasnya kepada petani peternak ibarat memberikan “suluhan” atau “obor” Menurut Kelsey dan Hearne (1955) penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (helping people to help themselves). Dalam proses penyuluhan petani peternak agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, guna meningkatkan pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkugan.

Upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat petani peternak berarti upaya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya masih asing dan baru. Dengan demikian penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat nonformal di luar sistem sekolah yang biasa meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap mentalnya menjadi lebih produktif, guna meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) menyebutkan peranan penyuluh pertanian menjadi semakin strategis dalam memfasilitasi proses pemberdayaan petani dan keluarganya. Kegiatan penyuluhan pertanian bukan lagi kegiatan pendidikan tetapi pemberdayaan petani dan keluarganya untuk bersedia merubah perilaku yang meliputi : 1) rasionalisme dalam pengambilan keputusan usahatani berdasarkan pada kondisi pasar. 2) efisiensi pengolahan usahatani disertai kemitraan petani nelayan dengan pihak swasta. 3) menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi bagi petani dan keluarga.

Dalam proses penyuluhan pertanian, keberhasilan akan dapat dicapai jika penyuluh mampu memilih materi sesuai dengan sasaran, disertai dengan pemilihan metode yang tepat tanpa mengabaikan kebutuhan dari masyarakat petani. Keberhasilan dalam penyelenggaraan program penyuluhan pertanian merupakan bagian dari pembangunan pertanian.

2.2 Metode Penyuluhan

Pengertian metode penyuluhan adalah cara penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi baru (Kusnadi 2011).

Tujuan pemilihan metode penyuluhan adalah :

1) Meningkatkan efektivitas penyuluhan, sesuai kebutuhan dan kondisi sasarannya.

2) Tepat dan berhasil guna.

3) Menimbulkan perubahan yang dikehendaki.

Sebelum menerapkan metode penyuluhan pertanian, penyuluh harus memahami prinsip - prinsip dalam memilih metode yang tepat.

Prinsip dalam memilih metode penyuluhan pertanian meliputi:

1) Pengembangan untuk berpikir kreatif, melalui penyuluhan harus mampu menghasilkan petani yang dengan upayanya sendiri mampu mengatasi masalah yang dihadapi, serta mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang diketahuinya untuk terus menerus dapat memperbaiki mutu hidupnya

2) Tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan penerima manfaat; setiap individu sangat mencintai profesinya, karena tidak suka diganggu serta selalu berperilaku sesuai dengan pengalamannya sendiri dan kenyataan yang dihadapi sehari-hari. Oleh sebab itu, penyuluhan sebaiknya dilaksanakan dengan menerapkan metode yang dilaksanakan di lingkungan pekerjaan penerima manfaatnya. Hal ini dimaksudkan agar:

a) Tidak banyak mengganggu kegiatan rutinnya.

b) Penyuluh dapat memahami betul keadaan penerima manfaat, termasuk masalah yang dihadapi, potensi, serta peluang untuk perbaikan mutu hidup mereka.

c) Penerima manfaat dapat mengetahui contoh nyata tentang masalah, potensi serta peluang yang dapat ditemukan di lingkungan pekerjaannya sendiri, sehingga mudah dipahami dan diresapi serta diingat.

3) Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya; sebagai makhluk sosial, setiap individu akan selalu berperilaku sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya atau akan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Karena itu kegiatan penyuluhan akan lebih efisien jika diterapkan hanya kepada beberapa warga masyarakat, terutama yang diakui oleh lingkungannya sebagai panutan yang baik.

4) Ciptakan hubungan yang akrab dengan penerima manfaat; hubungan pribadi yang akrab antara penyuluh dengan penerima manfaat, merupakan syarat untuk memperlancar kegiatan penyuluhan itu sendiri, karena dengan keakraban akan tercipta suatu keterbukaan dalam mengemukakan masalah dan menyampaikan pendapat.

5) Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan; penyuluhan adalah upaya untuk mengubah perilaku penerima manfaat, baik pengetahuan, sikap atau keterampilan, dengan demikian metode yang diterapkan harus mampu merangsang penerima manfaat untuk selalu siap terkait dengan sikap, pikiran dan dengan suka hati atas kesadaran atau pertimbangan nalarnya sendiri melakukan perubahan-perubahan demi perbaikan mutu hidupnya sendiri, keluarga dan masyarakatnya.

Metode penyuluhan dapat digolongkan menurut: 2.2.1 Teknik komunikasi

Metode penyuluhan berdasarkan teknik komunikasinya digolongkan menjadi

1) Komunikasi langsung (direct communication / face to face communication) contoh: obrolan di sawah, obrolan di balai desa, obrolan di rumah, telepon/HP, kursus tani, demonstrasi, karyawisata, pameran;

2) Komunikasi tidak langsung (inderect communication), pesan disampaikan melalui perantara (medium atau media), contoh : publikasi dalam bentuk cetakan, poster, siaran radio/TV, pertunjukan film.

2.2.2 Jumlah Sasaran

Penggolongan metode penyuluhan pertanian menurut A.H Mounder (1972) dalam Kusnadi (2005) berdasarkan jumlah sasaran yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Perorangan; penyuluhan berhubungan langsung dengan sasaran, seperti kunjungan rumah, kunjungan ke lahan usaha tani, kunjungan kantor, surat menyurat, hubungan telepon dan magang.

2. Kelompok; penyuluhan berhubungan dengan sekelompok orang untuk menyampaikan pesannya seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, widya wisata/karya wisata, kursus tani, temu karya, temu lapang, temu usaha, mimbar sarasehan, perlombaan dan pemutaran slide

3. Massal; penyuluhan menjangkau sasaran yang banyak, antara lain rapat umum, siaran melalui radio, televisi, pertunjukan kesenian, penyebaran bahan tertulis, dan pemutaran film.

2.2.3 Indera Penerima

Metode penyuluhan berdasarkan indera penerima dari sasaran digolongan menjadi :

1) Metode penyuluhan pertanian yang diterima oleh indra penglihatan, contoh: poster, film, pemutaran slide

2) Metode penyuluhan pertanian yang diterima oleh indera pendengaran, contoh: siaran TV/radio, pidato, ceramah, hubungan telepon

3) Metode penyuluhan pertanian yang diterima oleh gabungan beberapa indera, contoh : demonstrasi (cara atau hasil), siaran TV, pameran.

2.3 Teknik Penyuluhan

Istilah teknik berasal dari bahasa Yunani “technikos” yang berarti keprigelan atau keterampilan. Keberhasilan dalam suatu aktivitas penyuluhan sangat tergantung kepada teknik penyuluhan yang digunakan oleh komunikator. Teknik penyuluhan pada intinya adalah penguasaan terhadap teknik-teknik komunikasi di dalam menyampaikan dan menyajikan pernyataan-pernyataan penyuluhan.

Pengertian tentang teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya, agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran khalayak, dalam proses komunikasi bahwa unsur arus balik merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur

sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Bila pesan komunikasi memperoleh tanggapan dari khalayak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang disampaikan itu telah mencapai sasaran karena pesan yang diterimanya dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Effendy (1986), bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah understanding atau memahami, sehingga tak mungkin seseorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terlebih dahulu mengerti apa yang diterimanya. Oleh karna itu agar pesan dapat dipahami dan dimengerti, maka diperlukan keterampilan atau keahlian tertentu dalam mengelola komunikasi dengan kata lain seseorang komunikator harus menguasai teknik-teknik komunikasi dalam kegiatan penyuluhan.

Teknik penyuluhan adalah cara-cara atau tahap-tahap kegiatan dalam melaksanakan suatu metode secara terperinci sehingga metode tersebut efektif dan efisien. Dilain pihak kegiatan penyuluhan pertanian terlibat dalam proses belajar mengajar karena penyuluhan termasuk dalam sistem pendidikan non formal. Sesuai dengan tujuan proses belajar mengajar, dalam penyuluhan pertanian menghendaki retensi yang tinggi atau efek yang maksimal. Untuk memperoleh retensi yang tinggi, setiap audien memerlukan belajar yang berulang. Dengan demikian teknik penyuluhan pertanian dapat didefinisikan sebagai keputusan -keputusan yang dibuat oleh sumber atau penyuluh dalam memilih serta menata simbul dan isi pesan untuk menentukan pilihan cara dan frekuensi penyampaian pesan serta menentukan bentuk penyajian pesan.

Mengenai teknik komunikasi ini, Effendy (1986) mengatakan bahwa

teknik komunikasi yang bisa dilakukan pada umumnya ada tiga yaitu; 1) komunkasi informatif 2) komunikasi persuasif 3) komunikasi koersif

2.3.1 Teknik Komunikasi Informatif

Teknik komunikasi informatif adalah proses penyampaian pesan yang sifatnnya “memberi tahu” atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, misalnya melalui papan pengumuman, pertemuan-pertemuan kelompok dan juga media massa. Karena sifatnya yang informatif, maka arus penyuluhan yang terjadi adalah searah (one way communication). Oleh karena itu penggunaan teknik komunikasi informatif dalam kegiatan penyuluhan biasanya harus bertujuan ingin menyampaikan sesuatu seperti keterangan-keterangan tertentu yang dianggap penting diketahui oleh masyarakat luas. Pada teknik komunikasi ini, pihak komunikan dapat merasa puas karena bertambahnya pengetahuan teknik komunikasi semacam ini pada umumnya hanya ingin menyentuh ranah kognisi dari penerima pesan. Effendy (1986), mengatakan bahwa secara etimologis komunikasi berarti “pemberitahuan”. Jadi, jika seseorang mengatakan sesuatu kepada orang lain dan orang itu mengerti dan karenanya menjadi tahu, maka komunikasi terjadi.

2.3.2 Teknik Komunikasi Persuasi

Istilah persuasi atau dalam bahasa inggris “persuation” berasal dari kata latin persuasio, yang secara harfiah berarti hal membujuk, hal mengajak atau meyakinkan. Suatu proses komunikasi antarpersonal dimana komunikator

berupaya dengan menggunakan lambang-lambang untuk mempengaruhi kognisi penerima, jadi secara sengaja mengubah sikap atau kegiatan seperti yang diinginkan komunikator; Effendy (1986), maka persuasif merupakan suatu tindakan psikologis yang dilakukan secara sadar melalui media untuk tujuan perubahan sikap, perubahan opini, perubahan persepsi, perubahan perasaan dan perubahan tindakan.

Pada umumnya komunikasi persuasif bertujuan mengubah prilaku, kepercayaan dan sikap seseorang dengan memanfaatkan data dan fakta psikologis maupun sosiologi dari komunikan yang hendak dipengaruhinya, sehingga bersedia melakukan tindakan tertentu sesuai dengan keinginan komunikator.

Komunikasi persuasif dilakukan dengan secara langsung atau tatap muka, karena komunikator mengharapkan tanggapan/respon khusus dari komunikan, contoh dalam kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh menyuluh tentang manfaat teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi bali, penyuluh tersebut menggunakan cara-cara pendekatan dengan mendatangkan seorang peternak sukses untuk menceritakan pengalamannya yang sudah menggunakan teknologi IB pada ternnak sapi balinya. Kehadiran peternak sukses digunakan sebagai stimulus (S) agar menumbuhkan respon (R) komunikannya yaitu mengikuti jejak keberhasilan dari peternak sukses tersebut. Pemanfaatan peternak sukses tersebut merupakan cara persuasif untuk mengadakan sentuhan manusiawi langsung kepada individu-invidu yang menjadi sasaran komunikasi.

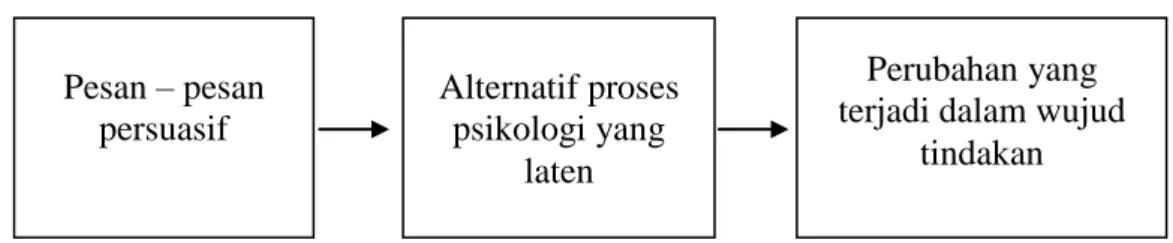

Menurut proses persuasif, pesan-pesan komunikasi akan efektif dalam persuasi apabila memiliki kemampuan mengubah secara psikologis minat atau

perhatian individu dengan cara sedemikian rupa, sehingga individu akan menanggapi pesan-pesan komunikasi sesuai dengan kehendak komunikator. Kunci keberhasilan persuasi terletak pada kemampuan mengubah struktur psikologis internal individu sehingga hubungan psikomotorik antara proses internal yang laten (motivasi, sikap dan lain-lain) dengan prilaku yang diwujudkan sesuai dengan kehendak komunikator.

Secara sederhana proses persuasi dapat digambarkan sebagaiberikut :

Gambar 2.1 Proses Persuasi

2.3.3 Teknik Komunikasi Koersif

Komunikasi koersif adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan cara yang mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Jadi teknik komunikasi mengandung sangsi apabila tidak dilaksanakan oleh si penerima pesan dan akan menanggung akibatnya.

Komunikasi dapat dilakukan dalam bentuk putusan-putusan, instruksi dan lain-lain yang sifatnya imperatif yang artinya mengandung keharusan dan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan.

Pesan – pesan persuasif Alternatif proses psikologi yang laten Perubahan yang terjadi dalam wujud

2.4 Teknik Penyuluhan FGD

Diskusi grup terarah atau Fokus Group Discusion (FGD) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Menurut Henning dan Coloumbia (1990), diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi saat itu. Interaksi antar peserta merupakan dasar untuk memperoleh informasi. Peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberikan pernyataan, menanggapi, berkomentar maupun mengajukan pertanyaan. FGD bertujuan untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik .

Irwanto (2006) menyebutkan FGD perlu dilaksanakan karena tiga alasan penting yaitu filosofis, metodologis dan praktis. Secara filosofis, FGD perlu dilaksanakan karena pengetahuan yang diperoleh bersumber dari berbagai sumber informasi dengan latar belakang pengalaman tertentu, selain itu proses sebuah diskusi, memberikan perspektif yang berbeda dibanding pengetahuan yang diperoleh dari komunikasi searah antara peneliti dengan responden. Secara metodologi bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara individu karena pendapat kelompok dinilai sangat penting, data kualitatif yang bermutu dapat diperoleh dalam waktu relatif singkat. Selain itu FGD dapat menggali permasalahan yang bersifat spesifik, khas, dan lokal serta

dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai. Sedangkan secara praktis FGD memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan memiliki. FGD disamping sebagai alat pengumpul data juga sebagai alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti) sekaligus alat re-check terhadap berbagai keterangan/informasi yang didapat melalui berbagai metode penelitian yang digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik keterangan yang sejenis maupun yang bertentangan (Koentjoro ,2005),

FGD berguna untuk 1) memperoleh informasi yang lebih banyak secara cepat; 2) mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku kelompok tertentu; 3) menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam dan 4) cross-check data dari sumber lain atau dengan metode lain. 2.4.1 Persiapan dan Rancangan FGD

Pelaksanaan FGD memerlukan beberapa persiapan sebagai berikut: 1) membentuk tim; 2) memilih tempat dan mengatur tempat; 3) menyiapkan logistik; 4) menentukan jumlah peserta; 5) rekruitmen peserta.

Tahapan-tahapan dalam persiapan dan rancangan FGD adalah : 1. Membentuk Tim

Tim FGD umumnya mencakup :

a) Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih, memahami masalah yang dibahas serta tujuan penelitian yang hendak dicapai (keterampilan substantif), serta terampil mengelola diskusi (keterampilan proses).

b) Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD dan membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi

(apakah tetap terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum memperoleh kesempatan berpendapat.

c) Pencatat proses/notulen, yaitu orang yang bertugas mencatat inti permasalahan untuk didiskusikan serta dinamika kelompoknya, umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa komputer atau laptop

d) Penghubung peserta, yaitu orang yang mengenal person, medan, menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta, biasanya disebut mitra kerja lokal di daerah penelitian.

e) Penyedia logistik, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat dokumentasi, dll.

f) Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD, memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama perekam selama dan sesudah FGD berlangsung. g) Lain-lain jika diperlukan (tentatif), misalnya petugas antar-jemput, konsumsi,

bloker (penjaga keamanan FGD dari gangguan, misalnya anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang mengawasi, dsb)

2. Memilih dan Mengatur Tempat

FGD dapat dilakukan di mana saja, dengan tetap memperhatikan tempat yang netral, nyaman, aman, tidak bising, berfentilasi cukup, dan bebas dari

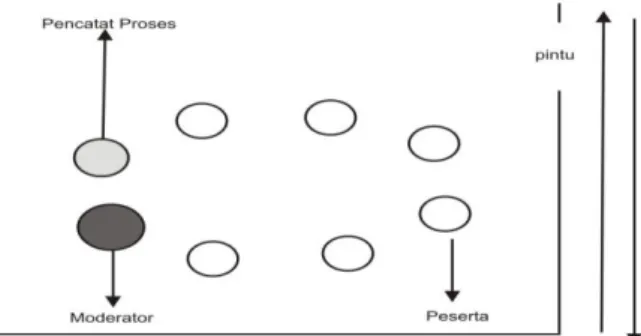

gangguan yang diperkirakan bisa muncul (preman, pengamen, anak kecil, dsb). Tempat FGD harus memiliki ruang dan tempat duduk yang memadai (bisa lantai atau kursi). Posisi duduk peserta harus setengah atau tiga perempat lingkaran, moderator sebagai fokusnya. Jika ruangan tempat FGD dilakukan terdapat pintu masuk yang depannya ramai dilalui orang, maka hanya moderator yang boleh menghadap pintu tersebut, agar peserta tidak terganggu, seperti terlihat pada gambar dibawah, Irwanto (2006)

Gambar 2.2 Denah tempat FGD

3. Menyiapkan Logistik

Logistik adalah berbagai keperluan teknis sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara. Umumnya meliputi peralatan tulis (ATK), dokumentasi (audio/video), dan kebutuhan-kebutuhan peserta FGD seperti : transportasi; properti rehat: alat ibadah, konsumsi (makanan kecil atau makan utama), insentif, akomodasi (jika diperlukan). Pemberian insentif untuk menarik minat peserta, sebagai ungkapan terimakasih peneliti karena peserta FGD bersedia meluangkan waktu dan pikiran. Jika perlu, sejak awal dicantumkan dalam undangan mengenai insentif apa yang akan diperoleh jika datang dan aktif dalam FGD, umumnya insentif berupa uang atau cinderamata.

4. Jumlah Peserta

Jumlah perserta FGD idealnya adalah 7-11 orang (menurut Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998), namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang (Koentjoro, 2005). Jika terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, sedangkan jika terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam.

2.4.2 Rekruitmen Peserta

Peserta FGD bisa homogen atau heterogen. Irwanto (2006) mengemukakan prinsip-prinsip homogen atau heterogen sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tujuan awal diadakannya FGD.

2. Melibatkan variabel tertentu yang diupayakan untuk heterogen atau homogen. Variabel sosio-ekonomi atau gender boleh heterogen, tetapi peserta harus memahami atau mengalami masalah yang didiskusikan. FGD dapat dilakukan dengan peserta yang bervariasi latar belakang sosial ekonominya, tetapi dalam persoalan spesifik, sebaiknya peserta lebih homogen.

3. Secara mendasar harus disadari bahwa semakin homogen sebenarnya semakin tidak perlu diadakan FGD karena dengan mewawancarai satu orang saja juga akan diperoleh hasil yang sama atau relatif sama.

4. Semakin heterogen semakin sulit untuk menganalisis hasil FGD karena variasinya terlalu besar.

5. Homogenitas-heterogenitas tergantung dari beberapa aspek. Jika jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang agama homogen, tetapi dalam

melaksanakan usaha kecil heterogen, maka kelompok tersebut masih dapat berjalan dengan baik dan FGD masih dianggap perlu.

6. Pertimbangan utama dalam menentukan homogenitas-heterogenitas adalah ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh heterogen dan ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh homogen.

2.4.3 Menyusun Pertanyaan FGD

Kunci dalam membuat panduan diskusi yang terarah adalah membuat pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai panduan diskusi, untuk mengembangkan pertanyaan FGD, lakukan hal-hal berikut:

a) Baca lagi tujuan penelitian, b) Baca lagi tujuan FGD,

c) Pahami jenis informasi seperti apa yang ingin anda dapatkan dari FGD. d) Bagaimana anda akan menggunakan informasi tersebut

e) Tulis pertanyaan umum kekhusus, sebaiknya jangan lebih dari 5 (lima) pertanyaan inti.

f) Rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari konsep besar yang kabur maknanya.

g) Uji pertanyaan-pertanyaan tersebut pada teman-teman dalam tim anda.

Berbeda dengan wawancara, dalam FGD moderator tidaklah selalu bertanya, bahkan semestinya tugas moderator bukan bertanya, melainkan mengemukakan suatu permasalahan, kasus atau kejadian sebagai bahan pancingan diskusi. Dalam prosesnya memang moderator sering bertanya, namun itu

dilakukan hanya sebagai ketrampilan mengelola diskusi agar tidak didominasi oleh sebagian peserta atau agar diskusi tidak macet (Irwanto, 2006)

2.4.4 Pelaksanaan FGD

Keberhasilan pelaksanaan FGD sangat ditentukan oleh kecakapan moderator sebagai Sang Sutradara. Irwanto (2006) menyebutkan peran moderator dalam FGD dapat dilihat dari aktivitas utamanya, baik yang bersifat pokok (secara prosedural pasti dilakukan) maupun yang tentatif (hanya diperlukan jika memang situasi menghendaki demikian). Peran-peran tersebut adalah (a) membuka FGD, (b) meminta klarifikasi, (c) melakukan refleksi, (d) memotivasi, (e) probing (penggalian lebih dalam), (f) melakukan blocking dan distribusi (mencegah ada peserta yang dominan dan memberi kesempatan yang lain untuk bersuara), (g) reframing, (h) refokus, (i) melerai perdebatan, (j) memanfaatkan jeda (pause), (k) menegosiasi waktu, dan (l) menutup FGD. Dalam pelaksanaan FGD, kunci utama agar proses diskusi berjalan baik adalah permulaan untuk membuat suasana akrab, cair, namun tetap terarah,

Tugas awal moderator terkait dengan permulaan diskusi yaitu (1) mengucapkan selamat datang, (2) memaparkan singkat topik yang akan dibahas (overview), (3) membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati bersama (atau hal-hal lain yang akan membuat diskusi berjalan mulus), dan (4) mengajukan pertanyaan pertama sebagai panduan awal diskusi. Untuk itu usahakan, baik pertanyaan maupun respon dari jawaban pertama tidak terlalu bertele-tele karena akan menjadi acuan bagi efisisensi proses diskusi tersebut.

2.4.5 Analisis Data dan Penyusunan Laporan FGD

Analisis data dan penulisan laporan FGD adalah tahap akhir dari kerja keras peneliti. Laurike Moelioo (2012) menyebutkan, langkah yang ditempuh sebagai berikut : (1) melihat atau mendengarkan kembali rekaman FGD, (2) tulis kembali hasil rekaman secara utuh (membuat transkrip/verbatim), (3) baca kembali hasil transkrip, (4) cari mana masalah-masalah (topik-topik) yang menonjol dan berulang-ulang muncul dalam transkrip, lalu kelompokan menurut masalah atau topik. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang yang berbeda untuk mengurangi “bias” dan “subjektifitas”. Pengkategorian bisa juga dilakukan dengan mengikuti topik-topik dan subtopik dalam panduan diskusi. Jangan lupa merujuk catatan yang dibuat selama proses FGD berlangsung, (5) karena berhubungan dengan kelompok, data-data yang muncul dalam FGD biasanya mencakup konsensus, perbedaan pendapat, pengalaman yang berbeda, ide-ide inovatif yang muncul, dan sebagainya. (6) buat koding dari hasil transkripsi menurut pengelompokan masalah/topik, Menurut Irwanto (2006), dalam melakukan analisis FGD, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Periksa dahulu, apakah tujuan FGD tercapai antara lain terlihat dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan (dieksekusi) apakah sesuai dengan rencana awal 2. Adakah perubahan dalam tujuan FGD yang terjadi karena input dari peserta 3. Identifikasi masalah utama yang dikemukakan oleh peserta, adakah variasi

peserta dalam persoalan utama, bagaimana variasinya, mengapa? (Perbedaan-perbedaan yang muncul tersebut ada yang sangat ekstrim sampai yang hanya

berbeda sedikit saja. Jika perbedaan ini timbul, keduanya harus disajikan dalam laporan.

4. Selain persoalan utama, adakah persoalan lain (tema-tema lain) yang muncul dalam diskusi. apa saja, mana yang relevan dengan tujuan FGD

5. Buatlah suatu kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul, dengan melihat sumber daya peneliti dan stakeholders, pilihlah masalah-masalah apakah dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Selain itu coba dipilih persoalan yang tidak kunjung selesai, Lakukan koding sesuai dengan faktor-faktor yang dikehendaki.

Setelah pekerjaan di atas selesai, baru hasilnya dituliskan atau dilaporkan dengan cara berikut:

1. Tuliskan topik/masalah yang ditemukan dari hasil FGD. Setelah itu tuliskan juga “kutipan-kutipan langsung” (apa kata orang yang berdiskusi) mengenai masalah tersebut

2. Bahas topik atau masalah yang diungkapkan bersama tim peneliti.

3. Lakukan topik demi topik, sampai semua topik/masalah penting selesai dilaporkan dan dibahas.

Laurike Moelioo (2012) menyebutkan laporan FGD harus memuat poin-poin berikut ini: (a) identitas subjek (untuk kasus tertentu diperlukan deskripsi subjek, bisa ditulis dalam lampiran); (b) tujuan FGD; (c) bentuk FGD; (d) waktu FGD; (e) tempat berlangsungnya FGD; (f) alat bantu dalam FGD; (g) berapa kali dilakukan FGD; (h) tema-tema atau temuan penting dalam FGD, (i) kendala-kendala selama proses FGD; (j) pemahaman-pemaknaan FGD; dan (k)

pembahasan hasil FGD. Jika dalam sebuah wawancara pribadi, peneliti dihadapkan pada data individual bukan sebuah proses kelompok maka dalam FGD peneliti akan memperoleh data individu sekaligus kelompok. Semua pekerjaan mulai dari mengumpulkan data, membahas hasil, mencari topik yang penting dalam transkrip, membahas kembali topik-topik itu, sampai menuliskan laporan, harus dilakukan dengan tim atau paling tidak berpasangan untuk menghindari pendapat subjektif pribadi. Bila dilakukan dalam tim maka laporan bisa mendekati keutuhan karena berbagai pandangan saling melengkapi.

2.5 Penerapan inovasi

Kegiatan utama dalam mensukseskan pembangunan pertanian yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan ditujukan untuk tercapainya perubahan-perubahan pada perilaku petani dan masyarakat mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik maupun keamanan, untuk itu pembangunan yang diberikan haruslah dapat mendorong terjadinya perubahan yang memiliki sifat pembaharuan, yang sering disebut “Inovasi”. Mardikanto, (1993) mengungkapkan secara singkat inovasi berarti ide, gagasan, praktek baru. Sehingga secara keseluruhan dapat diartikan sesuatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu, yang dapat mendorong terjadinya perubahan – perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat Menurut Rogers (1995) inovasi adalah ide-ide baru, praktek-praktek baru atau objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat.

Tahapan-tahapan Sistem Inovasi 1. Tahap Pengetahuan

Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Ada tiga tipe pengetahuan dalam tahap pengenalan inovasi, yaitu: kesadaran/pengetahuan mengenai adanya inovasi, pengetahuan “teknis” dan pengetahuan “prinsip”. Tipe yang pertama yakni pengetahuan kesadaran akan adanya inovasi yang telah dibicarakan sebelumnya. Tipe yang kedua, meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara pemakaian atau penggunaan suatu informasi. Tipe pengetahuan yang ketiga adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip berfungsinya suatu informasi.

Berkaitan dengan pengetahuan tentang inovasi, ada generalisasi (prinsip umum) tentang orang yang lebih awal mengetahui tentang inovasi :

a) Orang yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih tinggi pendidikannya daripada yang akhir.

b) Orang yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih tinggi status sosial ekonominya daripada yang akhir

c) Orang yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih terbuka terhadap media massa daripada yang akhir.

d) Orang yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih terbuka terhadap komunikasi interpersonal daripada yang akhir.

e) Orang yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih banyak kontak dengan agen pembaharu daripada yang akhir.

f) Orang yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih banyak berpartisipasi dalam sistem sosial daripada yang akhir.

g) Orang yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih kosmopolitan daripada yang akhir.

Perlu diketahui juga bahwa tahu tentang inovasi tidak sama dengan melaksanakan atau menerapkan inovasi. Banyak orang yang tahu tetapi tidak melaksanakan, dengan berbagai kemungkinan penyebabnya.

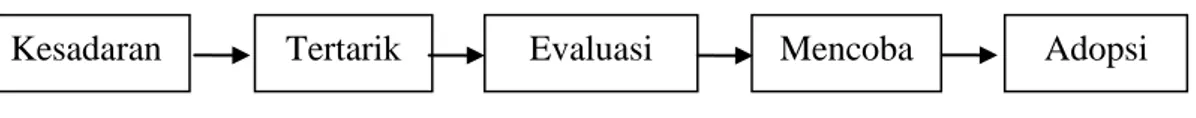

2. Tahap Bujukan (Persuasi)

Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Seseorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi, dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Di sinilah peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi Dalam tahap persuasi ini juga sangat penting peran kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi di masa datang. Perlu ada kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran

berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Untuk mempermudah proses mental ini, perlu adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan inovasi, jika mungkin sampai pada konsekuensi inovasi. Seperti terlihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Model Tahap-Tahap Proses Keputusan Inovasi 3. Tahap Keputusan

Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi, berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Sering terjadi seseorang akan menerima inovasi setelah mencoba lebih dahulu. Bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecah menjadi beberapa bagian. Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih cepat diterima. Dapat juga terjadi percobaan cukup dilakukan sekelompok orang, dan yang lain cukup mempercayai dengan hasil percobaan temannya. Perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataannya pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Misalnya penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, dapat juga terjadi pada tahap persuasi, mungkin juga terjadi setelah konfirmasi dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan difusi inovasi antara: pengetahuan, persuasi dan keputusan inovasi sering berjalan bersamaan, satu dengan yang lain saling berkaitan bahkan untuk jenis inovasi tertentu dan dalam kondisi tertentu dapat terjadi urutan: pengetahuan-keputusan inovasi-baru persuasi.

4. Tahap Implementasi

Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Pada umumnya implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi. Tetapi juga tejadi karena sesuatu hal sudah memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Tahap implementasi ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. tetapi biasanya suatu tanda bahwa taraf implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi itu sudah melembaga atau sudah menjadi hal-hal yang bersifat rutin, sudah tidak menerapkan hal yang baru lagi.

Dalam tahap implementasi dapat terjadi hal yang yang disebut Reinvention (invensi kembali) yaitu penerapan inovasi dengan mengadakan perubahan atau modifikasi. Jadi penerapan inovasi tetapi tidak sesuai dengan aslinya. Reinvensi bukan berarti tentu hal yang tidak baik, tetapi terjadinya re-invensi dapat merupakan kebijakan dalam pelaksanaan atau penerapan inovasi, dengan mengingat kondisi dan situasi yang ada. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya re-invensi antara lain: inovasi yang sangat

komplek dan sukar dimengerti, penerima inovasi kurang dapat memahami inovasi karena sukar untuk menemui agen pembaharu, inovasi yang memungkinkan berbagai kemungkinan aplikasi, apabila inovasi diterapkan untuk memecahkan masalah yang sangat luas, kebanggaan akan inovasi yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu juga dapat menimbulkan re-invensi.

5. Tahap Konfirmasi

Dalam tahap konfirmasi seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi, yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Selama dalam tahap konfirmasi seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi atau paling tidak berusaha menguranginya. 2.6 Dampak metode dan teknik penyuluhan terhadap perubahan

pengetahuan, sikap dan penerapan

Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal yang ditujukan kepada petani beserta keluarganya yang hidup di pedesaan dengan membawa dua tujuan utama yang diharapkannya. Untuk jangka pendek adalah menciptakan perubahan perilaku termasuk di dalamnya sikap, tindakan dan pengetahuan, serta untuk jangka panjang adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan taraf hidup mereka (Tjitropranoto, P.2003).

Perubahan penerapan atau adopsi teknologi oleh peternak dari sistem tradisional ke sistem modern merupakan salah satu bentuk yang nampak dari

perubahan pengetahuan, sikap dan penerapan. Perubahan terhadap adopsi teknologi dipengaruhi oleh proses interkasi dan komunikasi dalam sistem sosial.

Sikap yang dimiliki seseorang memberikan corak pada perilaku atau tindakan orang yang bersangkutan .Perilaku seseorang akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada orang yang bersangkutan (Walgito, 2003) mengemukakan bahwa sikap dan tindakan individu biasanya konsisten satu dengan yang lain. Akan tetapi bagi peternak sikap dan tindakan bisa konsisten apabila inovasi yang diyakininya dapat memberikan manfaat dan keuntungan, apabila suatu inovasi tersebut tidak memberikan manfaat maka sikapnya dapat berubah pada inovasi yang lain. Perubahan sikap dapat secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan sikap secara langsung dalam arti adanya hubungan secara langsung antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Sedangkan melalui hubungan tidak langsung adalah dengan perantaraan alat media komunikasi massa, baik cetak maupun elektronik (Walgito, 2003).

Perubahan sikap peternak selain faktor psikologis juga komunikasi sosial merupakan determinan paling dominan menentukan sikap seorang peternak terhadap inovasi teknologi peternakan. Terbentuknya sikap seseorang menurut Mar’at (1984) yaitu dipengaruhi oleh faktor internal (fisiologis dan psikologis) dan faktor eksternal (pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan dan dorongan).

Sikap terhadap inovasi teknologi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam (agro-ekosistem dan agro-klimat), ini adalah salah satu faktor yang mungkin

disebut Mar’at (1984) sebagai “hambatan” yang merupakan salah satu variabel eksternal yang menentukan sikap terutama kesesuaian teknologi tersebut terhadap kondisi ago-ekosistem dan agro-klimat setempat.

Penerapan metode dan teknik penyuluhan yang tepat serta sesuai kebutuhan peternak, akan memberikan dampak perubahan terhadap pengetahuan, sikap dan penerapan peternak. Adanya perubahan tersebut dapat terlihat dari peningkatan peningkatan kesejahteraan peternak dan anggota keluarganya.

2.7 Pengertian pengetahuan, sikap dan penerapan 2.7.1 Pengetahuan

Pengetahuan menurut Mardikanto (1993) berasal dari kata “tahu” yang diartikan sebagai pemahaman seseorang tentang sesuatu yang nilainya lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya. Pengertian tahu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap ragam stimulus yang berbeda, memahami beragam konsep, pikiran bahkan cara pemecahan terhadap masalah tertentu, sehingga pengertian tahu tidak hanya sekedar mengemukakan/mengucapkan apa yang diketahui, tetapi sebaliknya dapat menggunakan pengetahuan dalam praktek dan tindakannya.

Pengetahuan adalah aktivitas atau kegiatan yang melihat penyelesaian sesuatu dengan baik dalam jenis, jumlah dan bentuk atau barang maupun dalam kegiatan informasi dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh seseorang dari kegiatan yang dilakukannya, Wiriaatmadja (1990).

Pengetahuan seseorang dapat diperoleh setelah melakukan penginderaan melalui panca inderanya. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan berdasarkan

pengetahuan akan langsung dirasakan manfaatnya dibandingkan dengan tindakan tanpa didasari pengetahuan. Hal ini sesuai pendapat Ray (1998) yang menyatakan bahwa pengetahuan terjadi pada saat atau unit pengambil keputusan lainnya, kontak dengan inovasi dan mendapatkan suatu fungsi inovasi tersebut. Jadi fungsi pengetahuan pada intinya bersifat kognitif atau sekedar mengetahui.

Wahyu (1986) berpendapat bahwa pengetahuan merupakan produk akhir dari kegiatan berpikir manusia, sedangkan Ahmadi (1991) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan adalah kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya yang berbeda sekali dengan kepercayaan, takhayul, dan penerangan-penerangan yang keliru.

Pemindahan pengetahuan merupakan titik berat pada proses belajar mengajar Suparta (2009). Selanjutnya Winkel (1986) yang dikutip oleh Suparta (2009) menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman dan nilai-nilai sikap. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang berarti semakin tinggi juga pengetahuannya, sehingga dengan pengetahuan yang tinggi orang lebih tanggap terhadap keadaan sekitarnya (Ahmadi, 1991).

Menurut Soekanto (1985), pengetahuan adalah kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil proses panca indera, selanjutnya disebutkan bahwa pengetahuan berbeda dengan buah pikiran (ideas), karena tidak semua buah pikiran merupakan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari pengalaman-pengalaman, baik dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain.

Pengetahuan merupakan aspek perilaku, yang terutama berhubungan dengan kemampuan mengingat materi yang dipelajari dan kemampuan mengembangkan intelegensia. Sehingga pengetahuan dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat dari suatu yang telah dilakukan atau yang dipelajari (Soedijanto, 1987).

Pengetahuan petani sangat menunjang kelancaran dalam berkomunikasi dan mengadopsi teknologi baru. Supriyanto, 1978 (dalam Arthanu, 1985) mengatakan bahwa tingkat pengetahuan petani mempengaruhi dalam mengadopsi teknologi baru dan kelanggengannya dalam melaksanakan usahatani.

Pengetahuan dapat disimpulkan merupakan hasil pemahaman seseorang terhadap suatu obyek, yang diperoleh baik secara formal maupun non formal melalui pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, sehingga mereka lebih terbebas dari keterbatasan dan subyektifitasnya. Dengan adanya pemahaman seseorang tentang suatu hal secara obyektif atau seseorang memiliki pengetahuan yang memadai terhadap suatu hal maka diharapkan dapat memberikan peran serta secara lebih optimal dalam kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya terhadap hal tersebut, guna mewujudkan tujuan bersama.

2.7.2 Sikap

Manusia dilahirkan dengan sikap pandangan atau sikap perasaan tertentu, tetapi dibentuk sepanjang pengetahuannya. Peranan sikap dalam kehidupan manusia adalah relatif besar, sebab apabila sudah dibentuk dalam diri manusia, maka sikap manusia itu turut menentukan tingkah lakunya terhadap obyek tersebut. Adanya sikap ini menyebabkan manusia bertindak secara khas terhadap

obyeknya. Sebagaimana halnya dengan konsep lainnya, banyak para ahli memberikan definisi sikap dengan redaksi yang berbeda, tetapi pada prinsipnya ada unsur-unsur yang sama baik pada diri sendiri maupun luar diri sendiri. Keadaan ini mencakup penilaian positif atau negatif serta kesediaan untuk bereaksi terhadap situasi atau obyek tertentu dengan cara khas, sehingga dapat diramalkan. Disisi lain, sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan cara konsisten terhadap situasi atau obyek tertentu (Depdikbud RI, 2000).

Walgito (2003) berpendapat bahwa sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai obyek, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Di lain pihak, Dayakisni dan Hudaniah (2001) menyimpulkan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak, untuk bereaksi terhadap rangsangan, oleh karena itu manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup.

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Allfort yang dikutip oleh Dayakisni dan Hudaniah (2001) ada tiga yaitu : (1) komponen kognitif, yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut; (2) komponen afektif, yaitu yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang

dimilikinya; (3) komponen konatif, yaitu kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya. Sikap yang ada pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal (faktor fisiologis dan psikologis) serta faktor eksternal dapat berwujud situasi yang dihadapi oleh individu, norma-norma yang ada dalam masyarakat (Walgito, 2003).

Soetarno (1994) menyebutkan bahwa sikap memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri sikap tersebut adalah sebagai berikut : (1) sikap tidak dibawa seseorang sejak ia lahir, melainkan dibentuk sepanjang perkembangannya; (2) sikap dapat berubah-ubah, oleh karena itu sikap dapat dipelajari; (3) sikap tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan suatu obyek; (4) obyek suatu sikap dapat tunggal atau majemuk; (5) sikap mengandung motivasi dan perasaan. pengetahuan mengenai suatu obyek tanpa disertai motivasi belum berarti sikap. Sikap merupakan proses sosialisasi, yaitu pembentuk sikap-sikap sosial pada seseorang karena adanya interaksi manusia atau individu (Mar’at, 1984). Seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. pada tahap persuasi, dari proses pengambilan keputusan inovasi seseorang membentuk sikap berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi. Sebelum orang mengenal suatu ide baru, ia tidak dapat membentuk sikap tertentu tehadap inovasi tersebut, (Rogers dan Shoemaker, 1971). Sikap ini merupakan masalah penting dalam menentukan corak atau warna dari tingkah laku atau perbuatan seseorang (Walgito, 2003).

Sikap adalah determinan perilaku, karena berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sebuah sikap merupakan suatu keadaan sikap mental,

yang dipelajari dan diorganisasi menurut pengalaman, dan menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap orang-orang, objek-objek, dan situasi-situasi dengan siapa ia berhubungan (Winardi, 2004).

Definisi tentang sikap menimbulkan implikasi-implikasi (Azwar, 2003) yaitu : 1) sikap dipelajari, 2) sikap menentukan predisposisi seseorang terhadap aspek-aspek tertentu. 3) sikap memberikan landasan emosional dari hubungan- hubungan antar pribadi seseorang dan identifikasi dengan pihak lain. 4) sikap organisasi dan mereka erat sekali dengan inti kepribadian.

Ada dua tingkatan sikap terhadap inovasi yaitu : 1) sikap terhadap inovasi 2) sikap terhadap perubahan. Sikap terhadap inovasi adalah merupakan berkenan atau tidaknya seseorang. Percaya atau tidaknya seseorang terhadap inovasi khususnya dan sikap terhadap perubahan adalah umumnya menyangkut respon seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang dipengaruhi oleh hasil pengamatan dan pengalaman sebelumnya (Rogers dan Shoemaker, 1971).

2.7.3 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan dapat berarti aplikasi atau implemntasi dari suatu metode. Salah satu contoh, yaitu penerapan metode penyuluhan secara langsung, mungkin saja

dari pembahasannya akan muncul ide-ide lain dari sasaran penyuluhan. Sebisa mungkin sasaran diajak mempraktekkan langsung di lapangan. kalaupun tidak bisa melakukan kegiatan praktik di luar ruangan, bisa saja dengan cara menyajikan sejumlah materi penyuluhan dan contohnya lewat media visual di dalam ruangan sehingga sasaran mudah menyerap materi penyuluhan dengan baik. Sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru tentunya harus diawali dengan sosialisasi agar saasaran penyuluhan masyarakat tidak asing dengan apa yang harus diterapkan di lapangan.

2.8 Perubahan pengetahuan, sikap dan penerapan

Perubahan biasa terjadi secara alamiah, maupun karena ada suatu rekayasa sosial/berencana. Perubahan secara alamiah akan terjadi karena secara naluriah manusia selalu ingin memperbaiki taraf hidupnya. Namun, perubahan secara alamiah ini akan terjadi secara pelan-pelan/evolusioner maupun revolusioner tergantung dari kebutuhan maupun perangsang yang ada. Perubahan secara ini umumnya akan terjadi secara tidak bersamaan pada anggota masyarakat karena tergantung dari tujuan maupun dari kemampuan masing-masing individu. Sebaliknya pada perubahan perilaku secara berencana bisa diatur oleh agen perubahan.

Tujuan merupakan faktor penentu yang penting pada diri manusia untuk menentukan langkah yang diambilnya meskipun tanpa adanya perangsang (stimulus) yang datang dari lingkungan (Makmun, 1996). Selain dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya yang terikat oleh hukum alam, perilaku manusia juga dipengaruhi atau ditentukan oleh kemampuan yang ada dalam diri manusia itu

sendiri. Manusia sebagai makluk hidup merupakan makluk yang dinamik dalam pengertian manusia dapat mengalami perubahan-perubahan sehingga tingkah laku manusia dapat berubah dari waktu–kewaktu. Akibat dari unsur kehidupan yang ada pada diri manusia akan berkembang dan mengalami perubahan-perubahan dalam segi fisiologi maupun dalam segi psikologi (Su’adah dan Lendryono, 2003). Perubahan pada pengetahuan seseorang merupakan manifestasi dari proses belajar (Effendi dan Praja, 1984). Selajutnya Rogers dan Shoemaker (1971), menyatakan bahwa dalam tahap pengenalan inovasi ada tiga tipe pengetahuan yaitu: kesadaran/pengetahuan mengenai adanya inovasi, pengetahuan teknis dan pengetahuan prinsip. Pada tipe pengetahuan/kesadaran seseorang cenderung membuka diri terhadap ide-ide yang sesuai dengan minat, kebutuhan dan sikap yang ada padanya. Pengetahuan teknis meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara pemakaian atau penggunaan suatu inovasi. Pengetahuan prinsip berkenaan dengan fungsinya suatu inovasi.

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya (Azwar, 2003). Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial individu. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan yang saling mempengaruhi diantara individu yang satu dengan yang lain. Faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan serta faktor emosi dalam diri individu.