LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG

DI PABRIK KELAPA SAWIT PT. WARU KALTIM PLANTATION

DESA WARU KECAMATAN PASER

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KALIMANTAN TIMUR

Oleh :

FRENGKI. BUTAR BUTAR NIM. 070 500 128

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Laporan PKL : LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG DI PABRIK KELAPA SAWIT PT. WARU KALTIM PLANTATION, KECAMATAN WARU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nama : FRENGKI. BUTAR BUTAR

NIM : 070 500 128

Program Studi : Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Jurusan : Teknologi Pertanian

Menyetujui / Mengesahkan,

Ketua Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Edy Wibowo Kurniawan, S.TP., M.Sc NIP. 19741118 200012 1 001 Pembimbing,

M. Yamin,S.TP., M.Si NIP. 19470813 200212 1 001

Penguji,

Edy Wibowo Kurniawan, S.TP., M.Sc NIP. 19741118 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dan tersusunnya laporan ini.

Keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan PKL ini juga tidak terlepas dari peran serta bantuan dari beberapa pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan sikap hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua serta kakak dan Abang yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

2. Bapak Ir. Wartomo, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. 3. Bapak Edi Wibowo Kurniawan, S.TP.,M.Sc selaku Ketua Program Studi Teknologi

Pengolahan Hasil Perkebunan.

4. Bapak M. Yamin, S.TP., M.Si selaku Dosen Pembimbing PKL. 5. Bapak Edi wibowo, S.T.P,M.Sc selaku Dosen Penguji PKL. 6. Bapak M. Yamin, S.TP., MSi selaku Dosen Pengantar PKL. 7. Bapak Agus Purwanto selaku Manajer PKS PT. WKP . 8. Bapak Ikuten. Tondang selaku Asisten Kepala PT. WKP. 9. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya pada Program Studi TPHP.

Semoga apa yang mereka berikan kepada penulis baik doa maupun dukungan moral dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Dalam penyusunan laporan ini penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga Laporan Praktek Kerja Lapang ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Samarinda, 26 Mei 2011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan ... 3

C. Hasil Yang Diharapkan ... 3

II. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN A. Tinjauan Umum Perusahaan ... 4

B. Manajemen Perusahaan ... 5

C. Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapang ... 6

III. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG A. Pengolahan Minyak Sawit ... 7

1. Pemanenan ... 7

2. Transportasi Buah ... 10

3. Penerimaan Buah ... 12

3.1. Penimbangan... 12

3.2. Sortasi Buah / Grading dan Penimbunan di Loading Ramp... 15

4. Perebusan ... 20

5. Penebahan Buah / Bantingan ... 24

6. Pelumatan Buah (Digester) ... 27

8. Pemurnian Minyak (Klarifikasi) ... 32

9. Penyimpanan Minyak/CPO (Storage) ... 36

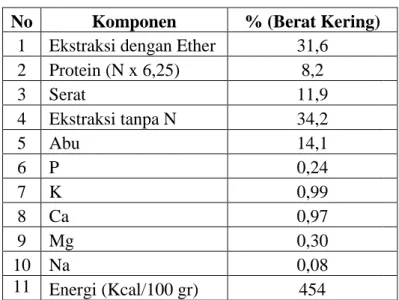

B. Pengolahan Inti sawit ... 37

1. Pemisahan Biji dan Ampas ... 37

2. Seleksi Biji dan Pemeraman ... 40

3. Pemecahan Biji ... 42

4. Pemisahan Inti dan Cangkang ... 44

5. Pengeringan Inti ... 48

6. Penyimpana Inti ... 49

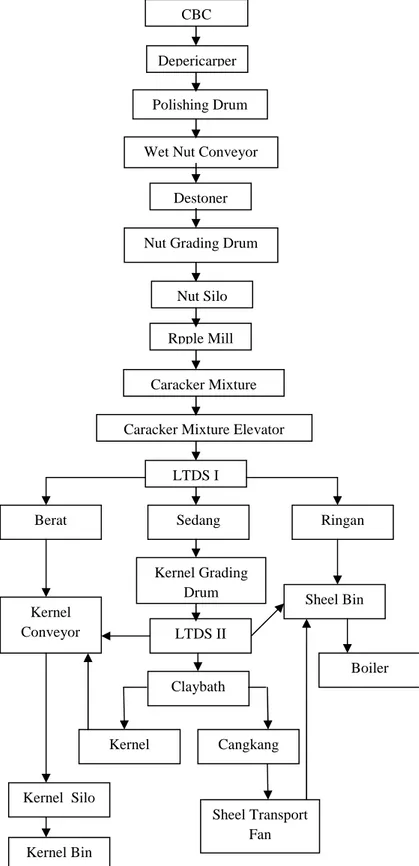

C. Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit ... 51

D. Analisis Minyak Kelapa Sawit CPO ... 54

1. Analisa Asam Lemak Bebas (ALB/FFA) ... 54

2. Analisa Kadar Air ... 56

3. Analisa Kadar Kotoran ... 58

E. Analisis Inti Kelapa Sawit ... 61

1. Analisa Kadar Air ... 61

2. Analisa Kadar Kotoran ... 63

IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 66

B. Saran ... 66

DAFTAR PUSTAKA ... 68

DAFTAR TABEL

Tabel. Halaman

Tabel 1. Standar Matang Panen ... … 8

Tabel 2. Kelompok fraksi TBS yang diterima dipabrik ... … 16

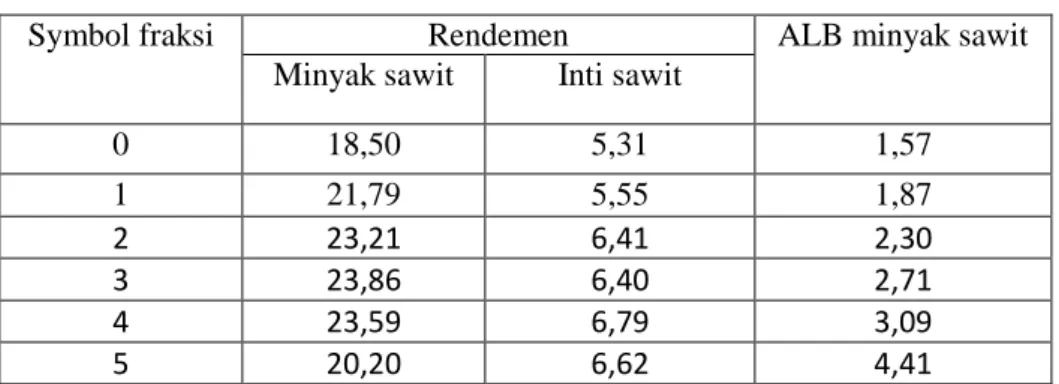

Tabel 3. Hubungan antara fraksi TBS dan Rendemen Minyak dan Inti Sawit ... 17

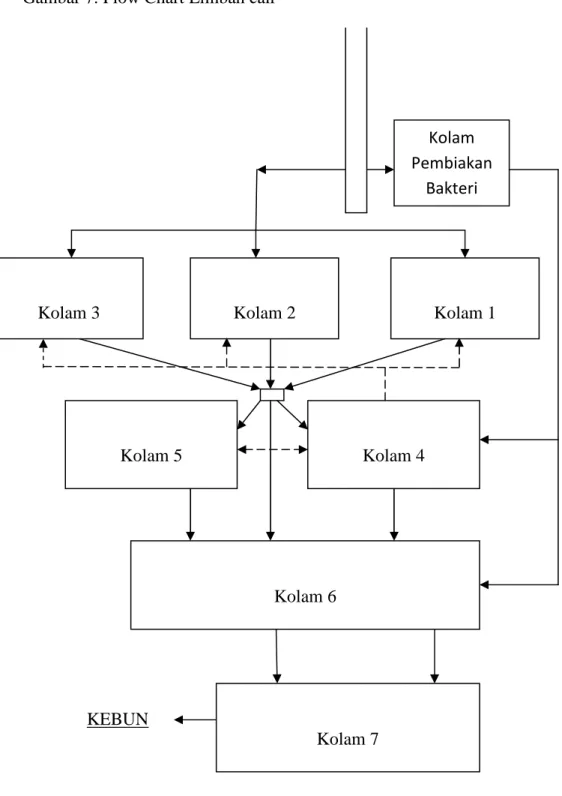

Tabel 4. Komposisi Kimia Limbah Pabrik Kelapa Sawit ... … 52

Tabel 5. Parameter yang dapat dilihat pada limbah cair pengolahan sawit ...52

Tabel 6. Standar SNI Minyak CPO ... 54

Tabel 7. Standar Minyak CPO di PKS PT. WKP ... 54

Tabel 8. Standar SNI Inti Sawit …... 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar. Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. WARU KALTIM PLANTATION ... 5

Gambar 2. Surat Keterangan berat TBS yang dimuat kendaraan ...14

Gambar 3. Lembaran yang diberikan petugas grading/sortasi pada saat sortasi ... 19

Gambar 4. Gambar samping sterilizer ... 21

Gambar 5. Gambar depan sterilizer ... 21

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar. Halaman

Gambar 1. Stuktur Organisasi PT. WARU KALTIM PLANTATION ...70

Gambar 2. Flow Chart Stasiun Rebusan ...70

Gambar 3. Flow Chart Stasiun Bantingan...70

Gambar 4. Flow Chart Stasiun Bantingan dan Press ...71

Gambar 5. Flow Chart Stasiun Bantingan Pemurnian (Klarifikasi) ...71

Gambar 6. Flow Chart Stasiun Kernel ...72

Gambar 7. Flow Chart Limbah cair ...73

Gambar 8. Mendodos buah dari pohon ...74

Gambar 9. Pengangkutan buah ke TPH ...74

Gambar 10. Dodos (alat pemanenan) ...75

Gambar 11. Gancu (alat pemanenan) ...75

Gambar 12. Tempat Pengumpulan Hasil ...76

Gambar 13. Pengangkutan Buah ...76

Gambar 14. Penimbangan ...77

Gambar 15. Penimbunan di loading ramp...77

Gambar 16. Sortasi buah ...78

Gambar 17. Tojok (alat yang digunakan pada saat sortasi) ...78

Gambar 18. Lori ...79 Gambar 19. Capstan ...79 Gambar 20. Sterilizer ...80 Gambar 21. Tippler ...80 Gambar 22. Tresher ...81 Gambar 23. Digester ...81 Gambar 24. Press ...82

Gambar 25. Sand Trap Tank ...82

Gambar 26. Crude Oil Tank ...83

Gambar 28. Continue Settling Tank ...84

Gambar 29. Sentrifuge ...84

Gambar 30. Sludge Recovery dan Condensat recovery ...85

Gambar 31. Storage ...85

Gambar 32. Depericarper ...86

Gambar 33. Polishing Drum ...86

Gambar 34. Nut Grading Drum ...87

Gambar. 35. Nut Silo ...87

Gambar 36. Ligh Tenera Dry Separating ...88

Gambar 37. Claybath ...88

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit (Elaeis guineensis jack) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa, dan Sulawesi.

Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Pada saat yang bersamaan meningkatlah permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19. Dari sini kemudian muncul ide membuat perkebunan kelapa sawit berdasarkan tumbuhan seleksi dari Bogor dan Deli, maka dikenallah jenis sawit "Deli Dura" (Hariyana, 1999).

Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial dengan perintisnya di Hindia Belanda adalah Adrien Hallet, seorang Belgia, yang lalu diikuti oleh K. Schadt. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 ha. Pusat pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat (terkenal sebagai AVROS), Sumatera Utara dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya pada 1911-1912. Di Malaya, perkebunan pertama dibuka pada tahun 1917 di Ladang Tenmaran, Kuala Selangor menggunakan benih dura

Deli dari Rantau Panjang. Di Afrika Barat sendiri penanaman kelapa sawit besar-besaran baru dimulai tahun 1911 (Setyamidjaja, 1991).

Sunarko (2007), menyatakan bahwa semenjak era Orde Baru perluasan areal penanaman digalakkan, dipadukan dengan sistem PIR perkebunan. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit terus berlanjut akibat meningkatnya harga minyak bumi sehingga peran minyak nabati meningkat sebagai energi alternatif. Beberapa pohon kelapa sawit yang ditanam di Kebun Botani Bogor hingga sekarang masih hidup, dengan ketinggian sekitar 12 meter, dan merupakan kelapa sawit tertua di Asia Tenggara yang berasal dari Afrika. Bagi indonesia tanaman kelapa sawit memilki arti penting bagi pembangunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa negara.

Dengan demikian meningkatnya permintaan tenaga kerja, telah mendorong Politeknik Pertanian Negeri Samarinda untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakanlah kegiatan Praktek Kerja Lapang bagi mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat untuk mencapai kelulusan dan memperoleh sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

B. Tujuan

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini bertujuan agar mahasiswa : 1. Mempraktekkan dan membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah

dengan praktek yang dilakukan di kebun dan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) P.T. WARU KALTIM PLANTATION

2. Mengetahui semua proses pengolahan kelapa sawit, mulai dari proses pemanenan sampai dengan pengolahan minyak sawit dan inti sawit.

3. Mengetahui standar mutu CPO dan Kernel di Pabrik Kelapa Sawit P.T. WKP.

C. Hasil Yang Diharapkan

1. Menambah wawasan atau pengetahuan mahasiswa/i pada waktu di kebun serta dapat mempelajari dan memahami semua tahapan proses pengolahan minyak kelapa sawit dan kernel kelapa sawit di PKS PT.WKP.

2. Mahasiswa mampu menguasai kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. 3. Terciptanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dikemudian hari.

II. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

A.Tinjauan Umum Perusahaan

PT. WKP merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit di Indonesia khususnya Kalimantan Timur. Sebelumnya perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara. Namun mengingat potensi yang ada di Kalimantan Timur baik itu luas areal, kondisi iklim, kesuburaan tanah dan sumber daya manusia yang ada merupakan faktor pendukung untuk berdirinya industri kelapa sawit ini. PT.WKP ini bisa dibilang Pabrik Kelapa Sawit yang baru di didirikan di Desa Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Pendirian pabrik ini dimulai bulan juni 2009 yang menadakan dimulainya pekerjaan mekanical. Kemudian comisioning pabrik dilakukan pada tanggal 3 maret 2010 yang menandakan PKS PT. WKP sudah mulai pengolahan. PT. WKP ini didirikan oleh kontraktor dari PT. Era Cipta Bina Karya yang dipimpin oleh Bapak Iskandar Dani (Site Manager) dan Bapak Silait Ingoti. Sedangkan comisioning pabrik diresmikan oleh Bapak Ahmad Gunung (Pemilik Perusahaan). PT. WKP mempunyai pemasok bahan baku dari lahan sendiri yang terdiri dari beberapa kebun yaitu. Afdeling Alfa, Afdeling Bravo, Afdeling Cherli, Afdeling Delta, Afdeling Fanta, Afdeling Hotel, Afdeling Indian.

Kapasitas olah pabrik di PT. WKP yaitu 60 ton/jam dengan hasil produksi CPO berkisar ± 9.000 ton/bln dan Kernel ± 1.200 ton/bln tergantung proses olah dan TBS yang masuk ke Pabrik.

STRUKTUR ORGANISASI PT. WARU KALTIM PLANTATION B.Manajemen Perusahaan

MANAJER PABRIK

AGUS PURWANTO

ASISTEN ASISTEN PROSES ASISTEN LAB/QC KASIE ADMINISTRASI PEMELIHARAAN/ / PENGOLAHAN &LINGKUNGAN

MUNJALI PIRDI SABARNO DANANG. K

KARY.

BENGKEL JML KARY. PROSES JML KARY. LAB/QC LINGKUNGAN JML

KARY. KANTOR

JML Supervisor - M. Proses 1 & UMUM

M. Maintenance 1 Ramp Top 2 Analyst 1 Personalia 1

Grade 1 Filter 1 Ramp Bolton 2 Sampel Boy 2 Krani pengiriman 1 Grade 2 Filter 1 Ramp capstan/trolley 2 Sorter 1 Adm. Pembelian 1

Grade 3 Filter - Sterilizher Operator 1 FFB Grading 3 Kepala Gudang 1 Maintenance

Helper

1 Sterilizher attendant 1

Total 7 Pembantu Gudang 1 O. Mesin Bubut 1 Tippler 3 Operator Foto Copy - Grease/Oil Man 1 Capstan/trolley - Operator Komputer - Foreman Electrick - Press Operator 2 KARYAWAN STAFF JML Operator Timbangan 2 Grade 1 Fitter elect. 1 Clarification Oprt. 2 Office Boy 1 Grade 2 Fitter elect. 1 Kernel Oprt. 2

Manager Pabrik 1 Processing Clerk 1

Grade 2 Fitter elect.

- UBR 1

Asisten Kepala 1 Total 10

Shift Fitter 1 EBH Oprt. - Asisten

Pemeliharaan 1 Maintenance Clerk 1 Engine Room 1 Asisten Proses 1 Civil Engineering - Power Supply 2

Asisten Lab/QC 1 KARYAWAN

JML Manager Driver 1 Water Supply 2 Kasie

Administrasi 1 NON STAFF Dump Truck

Driver

- Boiler House 4

Total 6 Proses/operasional 34

Pick Up Driver - Effluent Treatment 2 Laboratorium 7 Pool Driver - Oil Despatch Attend. - Bengkel 11 Loader

Operator

- Kernel Despatct 3 Kantor & Umum 23

Total 14 Spare Man 1 Total 75

Total 34

ASISTEN KEPALA

IKUTEN TONDANG

C.Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL)

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan di perkebunan Afdeling Fanta, yang berlokasi di Desa Waru Kecamatan Paser Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan Praktek Kerja Lapang di Pabrik Kelapa Sawit adalah sebuah perusahaan baru yang bernama PT.WKP Afdeling Bravo yang berlokasi di Desa Waru Kecamatan Paser Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan selama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 5 Mei 2011.

III. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG

A. Pengolahan Minyak Sawit 1. Pemanenan

a. Tujuan

Tujuan pemanenan yaitu untuk memanen buah agar segera diolah sesuai dengan kriteria matang panen.

b. Dasar Teori

Kelapa sawit biasanya berbuah setelah berumur 2,5 tahun. Buahnya menjadi masak setelah berumur 5,5 bulan setelah penyerbukan, dalam pemanenan perlu diperhatikan, sehingga minyak yang dihasilkan juga bermutu baik. Kriteria matang panen merupakan indikasi yang dapat membantu pemanen agar memotong buah pada saat yang tepat. Kriteria matang panen di tentukan pada saat kandungan minyak maksimal dan kandungan Asam Lemak Bebas atau Free Fatty Acid (ALB atau FFA) minimal (Fauzi, 2008).

Suatu areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dapat disebut sebagai Tanaman Menghasilkan (TM) dan dapat dipanen apabila 60% atau lebih buahnya telah matang panen. Selain itu tanaman telah berumur ± 31 bulan, berat janjangan (tandan) telah mencapai 1 : 5, yaitu setiap 5 pohon terdapat 1 tandan buah yang matang panen (Setyamidjaja, 1991).

Menurut Pahan (2008), menyatakan bahwa Standar kematangan Buah Yaitu:

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu dodos, gancu, parang, karung dan angkong (grobak). Sedangkan bahan yang digunakan yaitu Tandan Buah Segar (TBS) dan berondolan.

d. Prosedur Kerja

1. Dalam proses pemanenan alat dodos yang biasanya digunakan untuk melakukan pemanenan. Pohon sawit mempunyai ketinggian rata-rata 2-5 meter dipanen dengan cara jongkok.

2. Pelepah sawit yang menghalangi buah akan di potong sehingga mudah pada saat buah akan di dodos.

No Fraksi Buah Persyaratan Sifat Fraksi Jumlah Berondolan

1 Fraksi 00 (F-00) 0.00% Sangat Mentah Tidak Ada

2 Fraksi 0 (F-0) < 5,00% Mentah 1-12,3 Buah Luar

3 Fraksi 1 (F-1) 0.00% Kurang Matang

12,5-25% Buah Luar

4 Fraksi 2 (F-2) > 90.00% Matang 25-50% BuahLuar

5 Fraksi 3 (F-3) 0.00% Matang 50-75% Buah Luar

6 Fraksi 4 (F-4) < 3.00% Lewat Matang 75-100% Buah Luar

7 Fraksi 5 (F-5) < 2.00% Terlalu Matang Buah Dalam Ikut

Memberondol

8 Berondolan 9.50%

9 Tandan Kosong 0.00%

10 Panjang Tangkai

TBS < 2.5%

3. Buah yang telah dipanen, TBS di masukkan dalam angkong/gerobak bersama berondolan yang jatuh dan dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil).

4. Pada saat pengumpulan buah, tangkai buah yang masih panjang di potong hingga panjang tangkai maksimal 2 cm agar mengurangi losis yang tinggi.

5. TBS disusun rapi agar tidak berserakan dan diberi no panen yang telah ditetapkan dari orang yang memanen.

e. Hasil yang Dicapai

Setiap 1 orang pekerja yang melakukan pemanenan minimal 153 Janjangan /hari yang akan dipanen. Dari pemanenan ini, Hasil yang didapatkan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan brondolan yang siap diangkut ke pabrik untuk diproses lebih lanjut atau diolah menjadi minyak.

Pada hasil praktek, umur panen berkisar antara 3-5 tahun dan krikteria matang panen yang didapatkan berupa:

A = Sebagai buah mentah yang ditandai dengan < 3 berondolan yang jatuh ditanah.

B = Sebagai buah matang yang di tandai dengan setiap 1 janjang terdapat 3 berondol yang jatuh ditanah sampai 50 %

memberondol.

AB = Sebagai buah Abnormal (buah batu, buah sakit, buah landak dan buah pasir)

Over = Sebagai buah yang kelewat matang yang di tandai dengan setiap 1 janjang terdapat 50%–90% berondol yang jatuh ditanah.

Empty Bunch = Sebagai tandan kosong di tandai dengan setiap 1 janjang terdapat 90% berondol yang jatuh ditanah hingga membrondol seluruhnya.

2. Transportasi Buah a. Tujuan

Transportasi buah bertujuan untuk mengangkut TBS ke Pabrik untuk segera di olah.

b. Dasar Teori

Dalam pengolahan kebun kelapa sawit, faktor transportasi mendapat perhatian khusus. Keterlambatan (restan) pengangkutan TBS ke PKS akan mempengaruhi proses pengolahan, kapasitas olah dan mutu produk akhir (Pahan, 2008).

Setyamidjaja (1991), menyatakan bahwa buah kelapa sawit harus segera diangkut ke pabrik, agar segera dapat diolah. Buah yang tidak segera diolah akan menghasilkan minyak dengan kadar asam lemak bebas (free fat acid) tinggi. Untuk menghindari terbentuknya Asam Lemak Bebas (ALB), pengolahan harus sudah dilaksanakan paling lambat 8 jam setelah pemanenan.

c. Alat dan Bahan

Alat yang di gunakan adalah Truck, Dodos, pena dan buku harian Krani. Sedangkan bahan yang digunakan TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan.

d. Prosedur Kerja

1. Sebelum TBS dinaikkan dalam truck, krani akan mencatat buah hasil pemanenan beserta nomor panen.

2. Setelah itu, pekerja bagian pengangkutan buah menaikkan buah kedalam truck satu per satu.

3. Buah yang ada dalam truck disusun rapi agar pada saat perjalanan buah tidak jatuh dijalanan.

4. Pada saat pengangkutan ini, diawasi dengan seorang mandor bertujuan agar tidak adanya manipulasi.

e. Hasil yang Dicapai

Pengangkutan dilakukan dengan dengan menggunakan truck yang masing-masing mempunyai rata-rata muatan ± 6 ton. Pengangkutan TBS dan brondolan dari kebun ke pabrik diusahakan tidak mengalami kerusakan atau cacat dan tidak boleh ada yang tersisa atau tertinggal di kebun. Untuk pengangkutan buah ini yaitu pada saat selesai pemanenan TBS harus segera diangkut ke PKS agar ALB tidak tinggi. Batas waktu buah yang harus di angkut segera ke pabrik yaitu 24 jam setelah pemanenan.

Pengangkutan ke pabrik harus sesegera mungkin untuk meminimalisir naiknya kandungan ALB dan menjamin kualitas buah yang dikirim ke pabrik harus tetap dalam keadaan segar, sebaiknya setelah dipanen waktu yang paling optimal setelah dipanen adalah 8 jam.

3. Penerimaan Buah 3.1. Penimbangan

a. Tujuan

Tujuan penimbangan yaitu untuk mengetahui berat TBS yang masuk ke dalam pabrik dan untuk mengetahui berat produksi yang akan diangkut keluar pabrik berupa CPO, IKS, Janjangan Kosong dan lainnya.

b. Dasar Teori

Penimbangan dilakukan dua kali untuk setiap angkutan TBS yang masuk kepabrik, yaitu pada saat masuk (berat truck dan TBS) serta pada saat keluar (berat truck). Dari selisih timbangan saat truck masuk dan keluar, diperoleh berat bersih TBS yang masuk kepabrik. Umumnya jembatan timbang digunakan di PKS berkapasitas 30-40 ton. Jembatan timbang tersebut dioperasikan secara mekanis maupun elektronis. Truck yang keluar masuk ke jembatan timbang harus berjalan perlahan-lahan sebab perangkat elektronik dari jembatan timbang sangat sensitif terhadap beban kejut. Pada saat penimbangan, posisi truck harus berada di tengah agar beban yang dipikul merata (Pahan, 2008).

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu Jembatan Timbang, Komputer, Printer, dan Pena. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu TBS yang diangkut dalam truck.

d. Prosedur Kerja

1. Sebelum ditimbang, Truck yang mengangkut TBS harus melapor pada pos satpam untuk dimintai SPB (Surat Pengantar Buah).

2. Satpam yang bertugas mencatat isi dari SPB tersebut dan mengijinkan untuk melakukan penimbangan. (isi dari SPB tersebut yaitu nama kebun, afdeling berapa?, nama supir dan no. Polisi )

3. Truck naik ke atas jembatan timbang secara perlahan sampai ketengah-tengah jembatan timbang kemudian matikan kendaraan.

4. Supir harus turun dari kendaraan atau di atas jembatan timbang. Jika ada teman supir yang ikut diharuskan untuk ikut turun dari kendaraan. 5. Setelah petugas penimbangan mencatat berat truck, supir dipersilahkan

untuk naik dan membawa kendaraannya pergi ke loading ramp untuk menuang TBS yang dimuat dan kembali untuk di timbang kembali. e. Hasil yang Dicapai

Jembatan timbang yang digunakan oleh pabrik PT. WKP adalah jenis elektronik dengan merk Avery Weigh Tronix memiliki kapasitas 50 ton dan daya baca 10 kg.

Setelah penimbangan Truck yang bermuatan TBS masuk (Bruto) akan ditimbang lagi (Tarra) pada saat truck telah selesai bongkar TBS di

loading ramp. Selisih berat antara berat truck masuk dan truck keluar dinyatakan sebagai berat TBS yang masuk (Netto). Setelah semua diketahui, supir akan diberikan surat seperti dibawah ini:

PT. WKP

PKS PENGADAN BAAY – KALTIM

Vehicles : AE8262UJ Date : 12/3/2011

Ticket No : 15997/12/3/11

Costomers : BUKIT PERMATA ESTATE Driver Name : NARWOTO

Products : TANDAN BUAH SEGAR Do No : 25/II/SPB/TBS/BPE/III/2011

Transporters : BPE Status :

Contracts : No Segel Atas :

1 st Weighing : 12/3/2011 2:39:06PM 9,260 kg No Segel Bawah : 2 st Weighing : 12/3/2011 2:44:53PM 3,900 kg Netto : 5,360 kg Adjust Weight : 0 kg Adjust Netto : 5,360 kg Remark :

Weighing : DAVID Driver Signature

Truck yang mengangkut TBS akan di timbang (bruto) sebanyak 11.110 kg. Setelah ditimbang TBS dibongkar di loading ramp untuk ditampung sementara kemudian truck ditimbang ulang untuk mengetahui berat kendaraan tersebut (tarra) sebanyak 3.880 kg.

Jadi, berat bersih (netto) dalam penimbangan di dapat dengan mengurangi bruto dengan tarra adalah sebagai berikut:

Netto = Bruto – Tarra

= 11.110 kg – 3.880 kg = 7.230 kg TBS Gambar 2. Surat Keterangan berat TBS yang dimuat kendaraan

Begitu selanjutnya sehingga 3 truck di dapatkan berat bersihnya (netto). Berat bersih truck I (7.230 kg), Berat bersih truck II (5.060 kg), Berat bersih truck III (5.980 kg), Kemudian di rata-ratakan (R) truck yang bermuatan TBSadalah sebagai berikut:

Jadi, berat rata-rata TBS yang mampu diangkut dengan kendaraan adalah 6.090 kg TBS.

3.2. Sortasi Buah / Grading dan Penimbunan Diloading Ramp a. Tujuan

Sortasi buah ini bertujuan untuk mengetahui mutu buah yang masuk ke pabrik dari beberapa kebun dan tujuan Penimbunan loading ramp yaitu penyimpanan sementara sebelum di masukkan ke dalam lori.

b. Dasar Teori

Menurut Pahan (2008), TBS yang telah ditimbang di jembatan timbang selanjutnya di bonkar di loading ramp dengan menuang (dump) langsung dari truck. Loading merupakan suatu bangunan dengan lantai berupa kisi-kisi pelat besi berjarak 10 cm dengan kemiringan 45°. Kisi-kisi tersebut berfungi untuk memisahkan kotoran berupa pasir,kerikil, dan sampah-sampah yang terikut dalam TBS. Kotoran yang jatuh melalui

= 7.230 kg + 5.060 kg + 5.980 kg 3 = 18.270 kg 3 = 6.090 kg TBS R = netto truck I + netto truck II + netto truck III

kisi ditampung oleh dirt conveyor sehingga memudahkan dalam pembuangan. Loading ramp dilengkapi pintu-pintu keluaran yang digerakan secara hidrolis sehingga memudahkan dalam pengisian TBS ke dalam lori untuk proses selanjutnya. Setiap lori dapat dimuat dengan 2,50-2,75 ton TBS (lori kecil) dan 4,50 ton TBS (lori besar).

Sedangkan Risza (1994) menyatakan bahwa setelah truck buah ditimbang, kemudian dibongkar di loading ramp. Pada kesempatan ini ±5% dari jumlah Truck buah disortasi untuk penilaian mutu. Selanjutnya buah dipindahkan kekeranjang lori rebusan yang berkapasitas ±2,5 ton.

TBS pada loading ramp tidak boleh ditahan terlalu lama karena enzim-enzim lipase (enzin pembentuk asam) akan lebih aktif kerjanya pada TBS yang belum direbus, apalagi jika buah tersebut luka atau terlalu matang (over ripe), sehingga aktifitas enzim akan bertambah cepat, dan akan menaikkan kadar FFA (Free Fatty Acid) pada CPO. untuk mengurangi kecepatan aktifitas enzim maka bisa diterapkan seperti prinsip FIFO (First In First Out) dalam pendistribusian TBS kedalam lori ( Olivia, 2006).

Tabel 2. Kelompok fraksi TBS yang diterima dipabrik

Simbol fraksi Persentase brondolan terhadap buah luar

Kematangan 0 1,0 – 12,5 Mentah 1 12,5 – 25,0 Kurang matang 2 25,0 – 50 Matang 3 50 – 75 Matang 4 75 – 100 Lewat matang

5 Buah dalam membrondol Busuk

Tabel 3. Hubungan antara fraksi TBS dan Rendemen Minyak dan Inti Sawit

Symbol fraksi Rendemen ALB minyak sawit

Minyak sawit Inti sawit

0 18,50 5,31 1,57 1 21,79 5,55 1,87 2 23,21 6,41 2,30 3 23,86 6,40 2,71 4 23,59 6,79 3,09 5 20,20 6,62 4,41 Sumber :(Setyamidjaja, 1991)

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan di loading ramp yaitu Tojos, Ember, Skop, Hopper, Pintu Hidrolik, Lori, Capstan dan Pena. Sedangkan bahan yang digunakan adalah TBS.

d. Prosedur Kerja

1. Truck yang telah selesai di timbang akan di sortasi/grading sebelum TBS di bongkar ke hopper.

2. TBS yang ada dalam truck diturunkan di lantai loading ramp kemudian petugas akan mengambil ½ TBS dari truck sebagai sampel untuk disortasi dan ½ lagi langsung dituang ke hopper.

3. Sortasi akan dilakukan menurut kerikteria diatas dan menghitung persentase mutu buah yang telah di sortasi.

4. Setelah selesai disortasi, buah di masukkan dalam hopper.

5. TBS yang ada dalam hopper akan di masukkan ke dalam lori-lori melewati pintu hidrolik.

6. TBS disusun secara manual dalam lori untuk diratakan agar TBS tidak jatuh pada saat lori di masukkan dalam sterilizer.

7. Lori yang telah penuh di tarik dengan capstan untuk di pindahkan ke jalur sterilizer dengan menggunakan transfer carriage.

e. Hasil yang Dicapai

Buah yang masuk rata-rata masih tergolong masih baik karena TBS yang dikirim dari kebun persentase buah matang lebih banyak

dibandingkan persentase bauh mentah, buah terlalu matang dll.

Dari hasil praktek yang didapatkan loading ramp merupakan suatu bangunan pelat besi (hopper) berlantai miring dengan kemiringan 75° yang dilengkapi kisi-kisi 10 cm berfungsi membuang pasir dan kotoran lainya yang terikut dalam TBS. Loading ramp ini dilengkapi dengan pintu hidrolik sebanyak 14 buah pintu yang berfungsi untuk mempermudah masuknya TBS ke dalam lori. Kapasitas tampungan di loading ramp ±210 ton sedangkan kapasitas tampung /lori sebanyak 12 ton sekali muat dan lori ini terdapat 30 unit lori.

Sedangkan kerikteria sortasi yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Lapang yaitu sebagai berikut:

1. Buah Mentah (Unripe) adalah janjang buah yang membrondol < 3 berondol.

2. Buah Masak (Ripe) adalah janjang buah yang membrondol minimal 3 berondol hingga 50% yang memberondol.

3. Buah Teralalu Masak (Over Ripe) adalah janjang buah yang membrondol 50% berondol hingga 90% yang memberondol.

4. Janjang Kosong (Empty Bunch) adalah janjang buah yang membrondol 90% berondol hingga memberondol seluruhnya.

5. Tangkai Panjang (Long Stalk) adalah janjang buah yang tangkai buahnya > 2cm.

6. Berondolan (Indeks Kutip) adalah berondolan dari kebun yang di kirim ke pabrik bersamaan dengan TBS.

7. Buah Abnormal adalah buah buah batu, buah landak, buah sakit dan buah pasir.

Setelah dilakukan sortasi petugas sortasi/grading mencatat persentasi buah yang masuk menurut kerikteri sortasi diatas.

Nama kebun :

Afdeling : No. Polisi : ...

Unripe Ripe Over

Ripe Abnormal Long Stalk Empty Bunch Indeks Kutip Jml JJ

Untuk mengetahui kemampuan loading ramp untuk menampung dapat dilihat sebagai berikut:

Jika diketahui kapsaitas loading ramp 210 ton (Kp) dan rata-rata TBS (R) yang di angkut kendaraan adalah 6.090 kg/Kendaraan. Jadi kemampuan untuk menampung TBS (Y) di loading ramp dari beberapa kendaraan dapat di hitung sebagai berikut:

Y = KP 3

= 210.000 kg 6.090kg

= 49 truck

4. Perebusan a. Tujuan

- Menghentikan aktivitas Enzim Lipase

- Memudahkan pemipilan (Stripping/Threshing) - Melunakkan daging buah

- Mengurangi kadar air b. Dasar Teori

Menurut Pahan (2000), Sterilizer merupakan alat atau media perebusan TBS yang berbentuk tabung/slinderis dengan kapasitas tampung lori 4 buah atau sekitar 40 ton. Tabung Sterilizer adalah terbuat dari plat timah, aluminium dan campuran seng steinlees, sehingga pada saat terjadi perbusan kemungkinan besar tidak akan terjadi kontaminasi dari tabung tersebut.

Lori-lori yang telah berisi TBS dimasukkan ke ketel perebusan dengan bantuan seperti loko, capstand, dan lier. TBS dipanaskan dengan uap air yang bertekanan 2,8-3 kg/cm2. Setiap ton TBS memerlukan ± 0,5 ton uap air yang dihasilkan oleh ketel uap. Tekanan uap harus berada antara 2,8-3 kg/cm2 dan lamanya perebusan berkisar 90 menit. Selanjutnya gunakan sistem perebusan triple peak. Pengawasan disini harus ketat karena jika tekanan uap tidak cukup maka persentase buah yang tidak lepas dari tandan akan tinggi. Isi satu ketel rebusan bermacam-macam, ada yang 4 untuk pabrik kecil dan ada yang 10 untuk pabrik besar (Risza, 2004).

c. Alat dan Bahan

Alat yang di gunakan yaitu Sterilizer, panel control, safety valve, kompressor, capstan, trasfer carriage, grafik, presure gaugh, lory, rail dan trolley. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu Tandan Buah Segar dan steam (uap).

Gambar 4. Gambar samping sterilizer (Lubis, 2010)

0,5 1 3 2 1,5 2,5 1,8 bar 2,2 bar 2,8 bar 0 13 2 13 13 40 5 I II III

Lama waktu perebusan Tekanan

Gambar 6. Kurva rebusan d. Prosedur Kerja

1. Lori yang telah dipindahkan dari jalur rail loading ramp ke jalur rail sterilizer maksimal 5 lori. 4 lori yang dimasukkan ke dalam sterilizer sedangkan lori yang satunya digunakan sebagai pendorong.

2. Setelah lori di masukkan ke dalam sterilizer, pintu sterilizer ditutup kemudian putar tuas pintu untk di kunci sampai posisi lock ring 75% terkunci.

3. TBS kemudian di rebus selama 80-90 menit tergantung kondisi buah dan menggunakan suhu 150°C dengan tekanan 2.8 – 3.0 kg/cm2. 4. Perebusan ini menggunakan sistem triple peak dimana peak pertama

berfungsi untuk membuang udara yang dalam bejana, peak kedua berfungsi sebagai pemanasan bejana, dan peak ketiga berfungsi sebagai proses pematangan sempurna.

Kurva Rebusan

Tata cara yang harus dilakukan untuk memperoleh perebusan sebagai berikut:

3 menit pembuangan uap pertama sampai nol sudah termasuk menguras

13 menit pemasukan uap pertama 1,8 kg/cm² 2 menit pembuangan uap dan condensat pertama 12 menit pemasukan uap kedua kali sampai 2,2 kg/cm². 2 menit pembuangan uap kedua kali sampai nol.

13 menit pemasukan uap ketiga kali sampai tekanan 2,8 kg/cm². 40 menit uap ditahan setelah mencapai tekanan 2,8 kg/cm².

5 menit pembuangan akhir uap/air yang masih tinggal sampai tekanan menjadi nol kg/cm².

5. Setelah masak, petugas rebusan mengecek apakah masih adanya tekanan yang ada dalam bejana dengan cara membuka control valve. 6. Setelah kedua pintu terbuka lori di tarik menggunakan capstan untuk

ditarik keluar. e. Hasil yang Dicapai

Di PKS PT.WKP mempunyai 2 unit sterilizer. Sterilizer yang digunakan sterilizer type horizontal doble door berdiameter 2800 cm dengan panjang strilizer ± 30 meter. Setiap 1 unit Sterilizer memuat 4 lori dalam sekali rebusan.

Di PKS PT. WKP perebusan buah menggunakan sistem Triple Peak (tiga puncak) dimana puncak pertama bertujuan untuk mengeluarkan udara dari celah-celah TBS dan udara dalam bejana sterilizer, puncak kedua bertujuan untuk memanaskan bejana dan buah, dan puncak ketiga bertujuan untuk proses penyempurnaan pematangan buah.

Dari proses perebusan yang baik diperoleh buah yang mudah lepas dari tandan, menonaktifkan Enzim Lipase, dapat melunakkan buah dan memiliki kandungan air yang rendah.

Pabrik di PT.WKP memiliki 4 unit sterilizer dimana 1 unit sterilizer dengan muatan 6 lori dan kapasitas setiap lorinya sebanyak 12 ton. Jadi kapasitas 1 unit sterilizer dalam satu kali siklus rebusan selama 90 menit sebagai berikut:

KP = 12.000 kg x 4 lori TBS = 48.000 kg TBS

5. Penebahan Buah/Bantingan a. Tujuan

Tujuan penebahan buah yaitu untuk melepaskan semua berondolan dari janjangan secara maksimal.

b. Dasar Teori

Threshing adalah proses pelepasan brondolan dari janjang atau tandannya dengan cara membanting TBS yang sudah direbus tersebut di dalam drum (slinder) yang berputar (thresher). Brondolan yang lepas akan

lewat pada kisi-kisi threshe kemudian dibawa ke stasiun press oleh conveyor dengan bantuan elevator. Sedangkan janjang kosong akan dibawa ketempat pembuangan dengan bantuan Empty Bunch Conveyor (EBC). Putaran yang digunakan adalah 14 – 15 rpm (Sunarko, 2007).

Risza (2004), menjelaskan bahwa setelah perebusan, lori ditarik keluar. Kemudian diagkut keatas dengan hoisting crane. Dengan alat pengangkt ini lori yang berisi buah rebusan ini dibalikkan diatas mesin penebah (stripping) yang berfungsi melepaskan buah dari tandan. Buah yang lepas (berondolan) jatuh kebawah dan melalui conveyor serta elevator dibawa menuju ketel adukan (digester).

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu Tippler, Mecanical Bunch Feeder, inclined Bunch Conveyor, Tresher, Horizontal Empty Bunch Conveyor dan inclined Empty Bunch Conveyor. Sedangkan bahan yang digunakan adalah TBS masak.

d. Prosedur Kerja

1. TBS yang telah masak dan masih berada di dalam lori, dimasukkan ke dalam Tippler untuk dituang ke hopper inclined bunch feeder sedkit demi sedikit agar tidak memenuhi hopper.

2. Di ujung hopper ini terdapat mecanical conveyor untuk mengatur jatuhnya janjangan agar tidak terlalu bayak yang jatuh ke inclined bunc conveyor (IBC).

4. Didalam Tresher Drum terdapat kisi-kisi dan sudu pengarah. Dimana antaranya yang berfungsi sebagai:

- Kisi-kisi sebagai lubang untuk jatuhnya berondolan dan masuk ke under tresher conveyor.

- Sudu pengarah yaitu untuk mengarahkan janjangan keluar dari tresher drum.

5. Drum tresher yang berputar dengan putaran 24 rpm dapat membanting janjangan sehingga berondolan dapat terlepas.

6. Berondolan yang telah terlepas dari janjangannya akan jatuh ke under thresher conveyor melawati kisi-kisi tresher drum untuk diolah lebih lanjut.

e. Hasil yang Dicapai

Proses penebahan di PT. WKP menggunakan sistem bantingan dengan putaran 24 rpm. Pembantingan ini bertujuan agar brondolan/buah sawit dapat terlepas dari tandannya sehingga diperoleh brondolan/buah sawit yang siap untuk diproses lebih lanjut yaitu proses pelumatan buah. Proses penebahan ini harus bekerja secara maksimal sehingga tidak ada brondolan/buah yang masih tertinggal di tandan.

Dari proses penebahan ini, hasil yang didapatkan berupa brondolan yang telah terlepas dari tandan sawitnya (tankos). Brondolan tersebut selanjutnya dibawa ke digester untuk proses pelumatan buah.

Hasil yang didapatkan di tresher berupa berondolan yang terlepas dari tandan sawit dengan cara dibanting sehingga dapat memberondol.

Di PT. WKP terdapat 2 unit tresher dimana 1 unit tresher berkapasitas 30 ton TBS berarti kapasitas 2 unit tresher adalah 60 tan TBS.

Apabila di ketahui kapasitas alat 60 ton TBS dan kapasitas lori 12 ton TBS, maka pengisian setiap 1 lori ke dalam tresher selama 12 menit yang di peroleh dari:

6. Pelumatan Buah (Digester) a. Tujuan

1. Untuk melumatkan buah sehingga biji dan daging buah dapat dipisahkan.

2. Mempermudah proses pengempaan sehingga dapat mengeluarkan minyak dari daging buah secara maksimal

b. Dasar Teori

Menurut Hariana (1999), buah yang masuk ke dalam digester diaduk sedemikian rupa sehingga sebagian besar daging buah sudah terlepas dari dagingnnya, proses pengadukan dan peremasan buah dapat berlangsung dengan baik bila isi ketel adukan selalu dipertahankan penuh.

Sedangkan menurut Sunarko (2007), ketel digester memiliki dinding rangkap dan as putar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk yang berputar pada as sehingga daging buah (Pericarp) pecah dan terlepas dari biji (Nut).

=

Kapasitas Lori

Kapasitas Tresher x 60 menit

=

12 ton

60 ton

Temperatur di dalam digester diusahakan jangan sampai 100°C karena minyak dan air akan bersatu membentuk emulsi yang akan menyulitkan pada proses pemisahan minyak nantinya (Siahaan, 2007). c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada proses ini yaitu Digerter, Under Tresher Conveyor, Bottom Crosss Conveyor, Bottom Conveyor, Inclined Fruit Conveyor, Top Cross, dan Fruit Distributing Conveyor. Sedangkan bahan yang digunakan adalah berondolan yang telah masak dan steam (uap). d. Prosedur Kerja

1. Setelah melalui proses penebahan, brondolan tadi akan di kirim ke digester untuk di lumatkan melalui Under Tresher Conveyor, Bottom Crosss Conveyor, Bottom Conveyor, Inclined Fruit Conveyor, Top Cross, dan Fruit Distributing Conveyor kemudian masuk ke dalam Digester.

2. Digester harus terisi minimal ¾ dari isi digester.

3. Di dalam digester terdapat 5 pasang pisau pengaduk (Stirring Arm) yang berputar dengan putaran 26 rpm. Fungsi piau ini untuk mencacah daging buah agar daging buah dapat terlepas dari biji.

4. Dalam pengadukan diberikan steam dengan tekanan 1,5 kg/cm2 dan temperatur dalam digester 90-95°C selama pengadukan 15-20 menit. 5. Berondolan yang sudah tercacah menuju dasar digester yang akan di

6. Daging buah akan masuk ke bottom plate digester menuju Press yang diarahkan oleh Expeller Arm.

e. Hasil yang Dicapai

Di PT. WKP memiliki alat digester sebanyak 4 unit dan mempunyai kapasitas masing-masing digester yaitu 35 ton serta memiliki 5 pasang pisau unuk mencacah. Hasil yang didapatkan yaitu pelespasan daging buah dari bijinya dapat terlepas secara maksimal sehinnga proses pengempaan lebih mudah dipisahkan antara minyak dan daging buah.

7. Ekstraksi Minyak (Press) a. Tujuan

Tujuan Ekstraksi Minyak yaitu untuk mengeluarkan minyak dari daging buah yang telah dilumatkan.

b. Dasar Teori

Menurut Risza (2004), menyatakan bahwa Proses pengempaan bertujuan untuk mengeluarkan minyak dan cairan. Minyak yang keluar ditampung dengan talangdan dialirkan kedalam Crude Oil Tank (Tangki Minyak Kasar) melalui saringan bergetar (Vibrating Screen). Sedangkan Setyamidjaja (2003), menuliskan bahwa minyak yang keluar dari mesin pengepres menganung 45-55% air, lumpr dan bahan-bahan lainnya. Minyak yang masih kasar ini kemudian dibawake tangki pemurnian atau tangki klarifikasi.

Pahan (2008), menyatakan bahwa selama proses pengempaan berlangsung, air panas ditambahkan kedalam screw press. Hal ininbertujuan untuk mengencerkan (dillution) sehingga massa bubur buah yang dikempa tidak terlalu rapat. Jika massa buah terlalu rapat maka akan dihasilkan cairan dengan viskositi yang tinggi yang akan menyulitkan proses pemisahan sehingga mempertinggi kehilangan minyak. Jumlah penambahan air berkisar 10-15% dari berat TBS yang diolah dengan temperatur air 90°C.

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada prosess Ekstaraksi ini adalah Press, Oil Gutter, Sand Trap Tank, Vibrating Screen, Crude Oil Tank, Pump, dan Solid Conveyor. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bubur buah yang telah melalui proses pelumatan.

d. Prosedur Kerja

1. Buah yang telah dilumatkan (bubur buah) akan masuk proses di pengepresan dengan model Doble Screw.

2. Bubur buah yang masuk akan ditekan dengan bantuan Kun sehingga mengeluarkan minyak dari bubur buah tadi dengan tekanan 50-70 kg/cm2.

3. Setelah melalui proses peneekanan minyak akan keluar melalui lubang-lubang (Press cage) dan turun ke Crude Oil Gutter. Sedangkan serabut dan nut akan jatuh Cake Breaker Conveyor.

4. Pada saat proses pengepresan diinjeksikan air panas (delution) dalam screw press untuk diencerkan sebanyak 15-25% dari banyak dengan temperatur air 90-95°C.

5. Minyak tadi akan masuk ke Sand Trap Tank untuk dikurangi pasir dan benda padat lainnya.

6. Setelah itu minyak kasar tadi akan keluar secara Over Flow dan disaring di Vibrating Screen untuk menyaring serabut-serabut yang ikut dengan minyak. Saringan ini menggunakan mesh 20 dan 40.

7. Proses selanjutnya, minyak yang telah disaring akan tapung sementara di Crude Oil Tank sebelum dikirim ke Stasiun Klarifikasi. Sedangkan serabut yang yang tidak lolos dari daringan tadi akan dikirim kembali untuk di press melalui Solid Conveyor.

e. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada saat pengepresan yaitu memisahkan minyak dari daging buah dengan adanya tekanan cone serta mengurangi losis serendah mungkin. Ekstraksi minyak menggunakan sistem screw press sebagai alat ekstraksi minyak untuk memisahkan minyak dari daging buah yang telah dilumatkan sehingga diperoleh minyak dari daging buah tersebut. Proses ekstraksi minyak di pabrik ini menggunakan alat double screw press yang berputar secara berlawanan arah dengan tekanan 50-70 kg/cm2.

Minyak yang keluar dari proses pengempaan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan sisa-sisa serabut dan pasir/lumpur yang

selanjutnya akan dipisahkan di stasiun pemurnian minyak. Kapasitas alat Press di PT. WKP adalah 15 ton TBS/jam.

8. Pemurnian Minyak (Klarifikasi) a. Tujuan

Tujuan pemurnian minyak yaitu untuk membersihkan minyak dari kotoran-kotoran seperti padatan, lumpur maupun air yang ikut larut dalam minyak

b. Dasar Teori

Menurut Risha (2004), melelui stasiun terakhir ini minyak dimurnikan secara bertahap menghasilkan minyak dengan air dan kotoran dilakukan dengan sistem pengendapan, sentifugal, dan penguapan, selanjutnya disimpan dalam tangki (CPO Storage).

Proses pengendapan dan pemisahan minyak dari kotoran di stasiun klarifikasi berdasarkan prinsip gaya sentifugal dan berdasarkan berat jenis. Minyak dengan berat jenis lebih kecil bergerak keatas over flow ditampung di Wet Oil Tank. Sedangkan sludge denan berat jenis lebih berat akan turun kebawah secara over flow ke Sludge Tank (Setyamidjaja, 1991).

Pemurnian minyak di PT. WKP juga mempunyai 3 sistem pemurnian minya yaitu dengan cara seentifuge (pemusingan), penguapan dan pengendapan. Di sistem pengendapan minyak dengan berat jenis lebih kecil bergerak keatas secara over flow ditampung di Pure Oil Tank.

Sedangkan sludge dengan berat jenis lebih berat akan turun kebawah secara over flow melalui skimmer ke Sludge Tank.

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada proses pemurnian ini yaitu CST (Continue Settling Tank), POT (Pure Oil Tank), Buffer Tank, Sludge Tank, Sand Cyclone, Brush Strainer, Oil Recovery Tank, Vacum Dryer, Centrifuge, Stirrer, Skimmer, Fat Fit, Sludge Racovery Tank dan pompa. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu CPO (minyak kotor hasil pengempaa), steam dan air panas.

d. Prosedur Kerja

1. Minyak yang telah di tampung di crude oil tank langsung dikirim ke CST untuk di lakkukan pengendapan terlebih dahulu.

2. Didalam CST terjadi pengendapan karna ada gaya gravitasi sehingga massa jenis yang lebih berat (kotoran dan sludge) akan turun kebawah sedangkan massa jenis yang lebih ringan (minyak) akan berada di atas. Dalam pengendaan ini di bantu dengan alat stirrer yang berputar dengan putaran 3 rpm berfungsi membantu untuk mengangkat minyak. 3. Susunan urutan pengendapan dari atas dalam CST berupa minyak,

sludge dan kotoran. Minyak yang berada diatas mengalir ke POT secara over flow, sludge yang berada di tegah di alirkan secara under flow sedangkan kotoran di alirkan ke sand fit.

4. Minyak yang secara over flow dikirim ke POT akan dilakukan pemurnian sistem penguapan. Minyak yang ada di POT akan masuk ke

vacum dryer untuk di uapkan agar air dalm minyak dapat dikurangi. Sebelum minyak melewati vacum dryer kadar air dalam minyak ± 0,45% menjadi < 0.20%.

5. Pada saat proses pemakuman, minyak di kabutkan melewati nozzel-nozel dalam vacum driyer yang berada tengah atas vacum dryer sehinga air yang ada ddalam minyak lebih mudah di uapkan.

6. Minyak yang telah divacumkan akan lasung dikirim ke storage (tangki timbun) dan air yang telah diuapkan akan di masukkan ke dalam hot well tank.

7. Sedangkan sludge yang secara under flow masuk ke sludge tank akan di bersihkan lagi menggunkan sand cyclone agar pasir-pasir halus yang larut dalam minyak dapat di perangkap sehingga mengurangi kotoran pada minyak sebelum dikirim ke buffer tank.

8. Sludge yang telah dikirim ke buffer tank sebagai penampung sementara untuk umpan masuk ke cenrifuge dengan sistem pemusingan.

9. Sebelum sludge masuk ke sentifuge harus di saring lagi dengan alat brush strainer untuk mengurangi serabut-serabut halus agar pada saat sludge masuk ke centifuge tidak tersumbat di setiap nozzel centrifuge. 10. Sludge yang telah dibersihkan dari serabut-serabut halus akan

dipisahkan lagi antara sludge dan minyak. Didalam centrifuge, sludge akan masuk ke dalam setiap nozzel yang berbutar dengan kecepatan putaran 1500 rpm. Pada saat itu, terjadi pemisahan antara massa jenis.

Massa jenis yang lebih ringan (minyak) akan terlempar keluar sedangkan massa jenis yang lebih berat (Sludge) akan jatuh kebawah. 11. Minyak dari hasil pemisahan di sentifuge akan ditampung sementara

ke oil recovery tank sebelum dikirim ke CST untuk di proses ulang. Sedangkan sludge akan kirim ke fat fit untuk penampungan sementara sebelum di kirim ke sludge recovery tank (pengutipan minyak).

e. Hasil yang Dicapai

Pada pabrik minyak sawit PT. WKP menggunakan tiga sistem dalam pemurnian minyak yaitu sistem pengendapan, pemusingan (gaya sentrifugal), dan sistem penguapan minyak. Proses pemurnian dengan sistem pengendapan terjadi di CST (Continous Settling Tank) dimana pada saat minyak kasar mengendap, minyak akan berada dilapisan atas dan sludge berada dilapisan bawah. Pemurnian dengan sistem pemusingan terjadi di sentrifuge dimana minyak dipisahkan dari sludge dengan gaya sentrifugal, minyak yang beratnya lebih ringan akan bergerak ke arah sumbu poros dan terdorong keluar sedangkan sludge yang berat jenisnya lebih berat akan terdorong kearah dinding bowl. Minyak yang telah dipisahkan dari lumpur akan masuk ke dalam vacum dryer untuk mengeringkan minyak dengan cara menguapkan air yang masih terkandung dalam minyak.

Minyak yang dihasilkan dari proses pemurnian ini adalah minyak sawit berupa CPO (Crude Palm Oil) yang tidak mengandung

slugde/lumpur dan dengan kandungan air yang sedikit. Minyak CPO ini siap disimpan di dalam tangki timbun dan siap untuk dikirim.

8. Penyimpanan Minyak/CPO (Storage) a. Tujuan

Tujuan penyimpanan minyak yaitu untuk menampung minyak sementara sebagai minyak yang akan dijual.

b. Dasar Teori

Menurut Setyamidjaja (2003), bahwa minyak yang ditampung dalam tangki-tangki penampung sudah siap unutk di jual kepada konsumen.

Penyimpanan dan penanganan selama transportasi minyak sawit yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi baik oleh logam maupun bahan lain sehingga akan menurunkan kualitas minyak sawit (Naibaho, 1998).

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk penyimpanan minyak adalah Storage dan Pump. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu minyak CPO yang telah di murnikan.

d. Prosedur Kerja

1. Minyak yang telah dimurnikan langsung dipompa atau dikirim ke Storage.

2. Selama penyimpanan ini minyak selalu dipanaskan dengan mengunakan steam coil .

3. Dalam pemanasan temperatur miyak selalu di jaga 50-60°C.

4. Setiap harinya minyak dalam Storage akan selalu dianalisa FFA-nya. e. Hasil yang Dicapai

CPO yang telah dimurnikan akan dikirim ke tangki timbun (storage tank) untuk disimpan dan ditampung sementara agar minyak dapat terkumpul lebih bayak di tangki timbun (storage tank) yang berkapasitas 2000 ton minyak sehingga lebih mudah dipasarkan.. Tangki timbun dilengkapi dengan pipa pemanas untuk menjaga mutu dari minyak CPO.

Crude palm oil (CPO) di dalam tangki timbun (storage tank) sebelum dikirim. Suhu CPO di dalam tangki timbun harus dipertahankan 50-60°C agar ALB minyak CPO tidak naik.

B. Pengolahan Inti Sawit 1. Pemisahan Biji dan Ampas

a. Tujuan

Tujuan pemisahan biji adalah untuk memperoleh biji/nut yang bersih dari gumpalan ampas/serabut.

b. Dasar Teori

Menurut Pahan (2008), cara yang umum digunakan untuk memisahkan biji dengan serabut kelapa sawit yaitu cara pneumatis dan mekanis. Pemisahan dengan cara pneumatis yaitu memisahkan biji dari serabut dengan menggunakan tarikan atau hisapan udara pada sebuah kolom pemisah. Gumpalan ampas dipecah dengan cake breaker conveyor

lalu dijatuhkan dibagian sampingatas kolom pemisah. Sementara dari bagian tengahn atas, di beri hisapan udara yang berasal dari fan.pemisahan terjadi adanya perbedaan berat antara dua jenis bahan yang hendak dipisahkan (biji dan serabut). Bahanyang lebih ringan (serabut) akan tertarik ke atas sedangkan biji akan jatuh ke bawah. Biji yang jatuh kebawah langsung masuk ke nut polishing drum (trommol pembersih biji) untuk membersihkan sisa-sisa serabut yang masih menempel pada biji. Selanjutnya , biji yang telah bersih ditampung dan dibersihkan nut silo. c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada proses ini yaitu CBC (Cake Breaker Conveyor), kipas penghisap ( Induced Drought Fan), kolom pemisah biji dan serabut (Depericarper) , Nut Polishing Drum, Wet Nut Conveyor, Destoner dan Fiber Cyclon. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ampas press

d. Prosedur Kerja

1. Ampas press yang telah selesai di press akan jatuh di CBC dengan tujuan agar dapat mencacah ampas yang berbentuk gumpalan sehinnga pada saat pemisahan akan lebih mudah.

2. Kemudian ampas tersebut masuk ke dalam kolom pemisah / depericarper untuk dipasahkan berdasarkan berat.

3. Pada saat ampas masuk dalam depricarper terjadi pemisahan yang mengunakan sistem pneumetis (pemisahan menggunakan hisapan udara) antara nut dan fiber. Benda yang lebih berat berat (nut dan

batu) akan jatuh kebawah dan masuk ke dalam polishing drum sedangkan benda yang ringan akan terhisap menuju ke fiber cyclone untuk dijadikan bahan bakar.

4. Nut yang masuk ke dalam polishing drum yang berputar dengan putaran 21 rpm akan dibersihkan dengan adanya gaya gesekan didinding polishing drum dan bantingan mengakibatkan serabut yang masih melekat pada nut akan terpisah.

5. Di pingiran depan polishing drum terdapat lubang-lubang yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya nut ke wet nut conveyor setelah pemisahan serabut yang melekat pada nut.

6. Nut yang jatuh ke wet nut conveyor akan di kirim destoner untuk dipisahkan antara nut dan batu. Di dalam destoner ini juga menggunakan pemisahan dengan sistem pneumatik.

7. Benda yang berat (batu) akan jatuh dilantai, benda yang sedang (Nut) akan di kirim ke nut polishing drum sedangkan benda yang lebih ringan (serabut) akan dihisap ke shell bin.

e. Hasil yang Dicapai

Gumpalan ampas yang bercampur biji yang berasal dari hasil pressan dipecah oleh cake breaker conveyor sehingga biji terlepas dengan ampas. Ampas dan biji dipisahkan di dalam depericarper. Di depericarper terdapat 2 (dua) alat yaitu separating column dan polishing drum. Di separating column ampas dan biji dipisahkan berdasarkan berat jenis dengan teknik isapan blower dimana ampas kering yang berat jenisnya

lebih kecil terisap naik ke atas dan masuk dalam fibre cyclone, sedangkan biji yang berat jenisnya lebih besar akan jatuh kebawah dan masuk ke dalam polishing drum. Polishing drum akan berputar dengan kecepatan 21 rpm, akibat adanya putaran ini terjadi gesekan yang menyebabkan sisa-sisa serabut yang melekat pada biji dapat terlepas.

Dari pemisahan ini didapatkan biji sawit bersih yang telah terpisah dari ampasnya.

2. Seleksi Biji dan Pemeraman a. Tujuan

Tujuan seleksi biji yaitu untuk menghindari banyaknya kernel pecah sedangkan tujuan pemeraman yaitu untuk mngurangi kadar air sehingga kernel dalam cangkang tidak menempel (kocak).

b. Dasar Teori

Menurut Setyamidjaja (1991), biji dari alat pembuang daging buah (depericarper) diangkut ke silo dan dikeringkan di sini. Biji-biji yang kering ini, intinya mengkerut dan mudah dilepaskan dari cangkang atau tempurungnya.

Pahan (2008), menyatakan bahwa pengeringan biji di nut silo dilakukan dengan temperatur 60-80°C dengan lama pengeringan 6-18 jam. Temperatur tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari yang ditetapkan. Jika temperatur kurang maka kadar air biji masih tinggisehingga menyulitkan pemisahan biji dari cangkangnya.

Sebaliknya, temperatur lebih tinggi akan menyebabkan kualitas inti rendah (berwarna gelap)jika sistem pengeringan berjalan dengan baik maka kadar air dapat diturunkan dari 18% menjadi 12%.

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah Nut Polishing Drum, Nut silo dan Heater fan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah nut yang telah dibersihkan dan steam.

d. Prosedur Kerja

1. Nut yang dikirim melewati destoner akan masuk ke nut grading drum. 2. Di nut grading drum terdapat lubang-lubang yang memisahkan nut

ukuran kecil, sedang dan besar.

3. Nut yang ukuran kecil akan jauth terlebih dahulu kedalam nut silo kemudian di ikuti nut sedang, setelah itu nut besar.

4. Nut yang masuk kedalam nut silo akan di peram selama 10-18 jam 5. Nut yang terisi dalam nut silo minimal ¾ penuh.

6. Kemudian dipanaskan mengunakan heater fan untuk di hembuskan udara panas. Temperatur dalam nut silo 60-80°C.

e. Hasil yang Dicapai

Penyeleksian biji dilakukan di nut grading drum agar pemecahan biji lebih maksimal. Penyeleksian biji ini diberikan untuk memisahkan nut kecil, sedang dan besar. Jika nut tidak diseleksi menurut fraksi tadi maka pemecahan biji di ripple mill tidak maksimal. Setiap ripple mill ini ukurannya berbeda-beda karean mengikuti ukuran buah yang masuk.

Sedangkan pemeran yang dicapai yaitu mengurangi kadar air nut dari 17% menjadi 12 % menggunakan suhu 60-80°C selama 10-18 jam. pemeraman ini berfungsi sebagai mengurangi kadar air pada nut agar pada saat proses pemecahan di ripple mill lebih maksimal karena kernel yang berada dalam cangkang sudah terlepas (kocak).

3. Pemecahan Biji a. Tujuan

Tujuan pemecahan biji yaitu untuk memecahkan nut sehingga kernel dapat terlepas dari cangkangnya.

b. Dasar Teori

Menurut Pahan (2008), ada dua jenis alat pemecah biji yang digunakan di PKS, yaitu dan nut cracker model horizontal (ripple mill).

Nut cracker rotor vertical bekerja dengan prinsip pemecahan biji dengan melemparkan ke dinding penahan. Biji masuk dari bagiant engah rotor melelui suatu lorong. Melalui suatu gerak putar, biji akan terlempar akibat gaya sentrifugal. Biji akan mengalami benturan yang sangat keras sehingga pecah dan mengeluarkan inti yang ada didalamnya. Selain biji,bagian inti sawit (kernel) juga ikut pecah. Kernel pecah ini harus dibatasi maksimum 10% karena kernel pecah sangat peka terhadap penjamuran dan pengasaman.

Pada nut cracker rotor horizontal (rpple mill), biji seakan dikupas pada suatu stator yang dibuat bergerigi ketika rotor berputar unutk

menggerakkan biji-biji tersebut sehingga mengakibatkan biji terpecah. Ripple mill lebih banyak digunakan nut cracker rotor vertical karena tanaman sawit yang banyak diusahakan saat ini yaitu dari jenis Tenera, dimana bijinya cenderung lebih kecil dan cangkang lebih tipis. Penggunaan nut cracker rotor vertical kurang cocok untuk pemecahan biji-biji seperti inikarena efek pemecahannya denagan pelemparan akan menyebabkan lebih banyak kernel pecah.

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada proses ini adalah Vibrating Feeder, Ripple Mill, Cracked Mixture Conveyor dan Cracked Mixture Elevator. Sedangkan bahan yang digunakan adalah nut yang telah diperam.

d. Prosedur Kerja

1. Nut yang telah diperam di nut silo, kemudian nut akan dipecahkan di ripple mill.

2. Nut akan turun ke rpple mill melewati vibrating feeder yang berfungsi sebagi megatur nut yang jatuh.\nut akan masuk ketegah-tegah riple mill.

3. Nut akan dipecahkan dalam ripple mill dengan cara digiling seakan di kupas kulitnya menggunakan rotor bar dengan putaran 900-1000 rpm ke dinding-dinding (rotor plate) sehingga cangkang akan mudah pecah dan mengeluarkan kernel, tetapi kernel dan cangkang masih tercampur.

4. Setelah terpecah kernel dan cangkang yang masih tercampur akan jatuh ke cracked mixture conveyor kemudian di kirim ke cracked mixture elevator untuk di proses lebih lanjut.

e. Hasil yang Dicapai

Pemecahan di ripple mill menghasilkan nut yang telah dipecahkan sehigga kernel dapat tepisah seluruhnya dari cangkang. Standar efesiensi pemecahan di ripple mill 96%.

4. Pemisahan Inti dan Cangkang a. Tujuan

Pemisahan inti dari cangkang bertujuan yaitu: 1. Agar mendapatkan kernel yang bersih

2. Agar mengurangi kadar kotoran dari kernel sehingga mutu kernel lebih baik.

b. Dasar Teori

Biji yang kecil akan lebih sulit dipecah dibanding dengan biji yang besar. Semakin banyak serat yang melekat dalam biji maka biji akan lebih sulit dipecahkan, dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh (Naibaho,1998).

Menurut pahan (2008), Ada dua sistem atau metode pemisahan kernel dan cangkang, yaitu sistem pemisahan kering dan pemisahan

basah. PKS di perkebunan besar umumnya menggunakan gabungan kedua sistem pemisahan tersebut.

Pemisahan kering (dry separator) dilakukan dalam suatu kolom vertikal (LTDS) dengan bantuan hisapan udara dari sebuah kipas, dimana fraksi yang lebih ringan (cangkang) akan terhisap ke bagian atas, sedangkan fraksi yang ringan akan jatuh kebawah. Untuk memperoleh kernel yang baik dengan losses yang rendah, pemisahan yang dilakukan dengan dua kolom pemisah. Setiap kolom pemisah bekerja secara dua tahap. Sedangkan pemisahan basah bias dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sistem clay bath dan hydrocyclone. Pemisahan dengan clay bath didasari oleh perbedaan berat jenis antara kernel (BJ=1,07) dan cangkang (BJ=1,3). Campuran antara kernel dan cangkang dimasukkan kedalam cairan tanah liat (BJ=1,2) yang bebas pasir sehingga kernel akan terapung dan cangkang akan tenggelam. Prinsip pemisahan dengan hydrocyclone juga didasari oleh perbedaan berat jenis antara kernel dan cangkang. Pemisahan pada hydrocyclone dibantu dengan pusingan akibat gaya sentrifugal, sedangkan pada sistem clay bath pemisahan terjadi secara alamiah.

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada proses ini yaitu LTDS 1&2 (Ligh Tenera Dry Sparating), Kernel Grading Drum, Kernel Conveyor, Claybath, Vibrating Screen, Shell Transport Fan, Kernel Distributing Conveyor, Dry kernel Elevator dan Shell Bin. Sedangkan bahan yang digunakan

kernel yang masih tercampur dengan cangkang, Kalsium Carbonat dan air.

d. Prosedur Kerja

1. Cangkang dan kernel yang masih tercampur yang telah dikirim melewati cracked mixture elevator akan masuk ke dalam kolom separator (LTDS1) biasa di sebut pemisahan cara kering.

2. Pada saat masuk ke dalam kolom separator cangkang dan kernel yang masih tercampur akan terpisah karna adanya daya hisapan angin. Pemisahan ini terjadi karena adanya perbedaan berat sehingga mudah dipisah.

3. Benda yang lebih ringan (cangkang) akan terhisap dan dikirim ke shell bin untuk dijadikan bahan bakar, benda yang paling berat (kernel utuh) akan jatuh ke dalam Kernel conveyor dan langung dikirim ke kernel silo, sedangkan benda yang beratnya sedang akan masuk kedalam kernel grading drum melewati air lock.

4. Kernel grading drum ini mengatur jatuhnya kernel untuk pemisahan di kolom separator (LTDS 2). Pemisahan di LTDS 2 prinsipnya sama dengan LTDS 1 tetapi daya hisapannya LTDS 1 lebih cepat dibandingkan LTDS 2.

5. Kernel dan cangkang yang masih belum terpisah akan jatuh ke dalam claybath melewati air lock. Pemisahan ini di sebut pemisahan cara basah.

6. Pemisahan yang di claybath menggunakan perbedaan massa jenis. massa jenis yang lebih berat (cangkang =1.30), massa jenis beratnya sedang (campuran air dan kalsium = 1.20), sedangkan massa jenis yang lebih ringan (kernel = 1.07).

7. Massa jenis yang ringan keluar secara over flow dan jatuh ke vibrating screen untuk di cuci kemudian dikirim ke kernel silo, sedangkan massa jenis lebih berat akan turun melewati lubang bawah claybath dan jatuh ke vibrating screen unutk dicuci kemudian dikirim ke shell bin unutk dijadikan bahan bakar.

e. Hasil yang Dicapai

Pemisahan inti dengan cangkangnya dilakukan dengan dua cara yaitu cara pemisahan kering dan pemisahan basah. Cara pemisahan kering terjadi di LTDS 1 dan LTDS 2 dengan menggunakan sistem isapan udara oleh blower. Sedangkan pemisahan dengan cara basah terjadi di clay bath dengan menggunakan kalsium. Pemisahan cara basah (clay bath) didasari oleh perbedaan berat jenis yaitu kernel 1,07 dan cangkang 1,3 dan cairan kalsium 1,20. Kernel yang berat jenisnya lebih kecil dari cairan kalsium akan terapung, sedangkan cangkang yang berat jenis lebih berat akan tenggelam.

Dari proses pemisahan tersebut diperoleh inti sawit yang bersih (sudah terpisah dengan cangkangnya) sehingga siap untuk dikeringkan di kernel silo.

Hasil yang didapatkan berupa kernel bersih dengan standar kadar kotorannya 0.02%.

5. Pengeringan Inti a. Tujuan

Tujuan pengeringan inti yaitu unutk mengurangi kadar air dalam kernel. b. Dasar Teori

Kernel yang sudah terpisah dengan cangkang dan masih mengandung 12% air dimasukkan ke silo pengering (kernel dryer) untuk diturunkan kandungan airnya hingga mencapai 7%. Pengeringan dilakukan dengan udara bertemperatur 60-70°C selama 14-15 jam. Penurunan kadar air ini bertujuan untuk menonaktifkan kegiatan mikroorganisme sehingga proses pembentukan jamur atau proses kenaikan asam (lauric acid) dapat dibatasi pada saat kernel disimpan (Pahan, 2008).

c. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada proses ini yaitu Kernel Silo, Kernel Transport Fan, Dried Kernel Conveyor dan Heater Fan. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kernel dan steam.

d. Prosedur Kerja

1. Setelah melalui proses pemisahan inti dan cangkan kemudian dikirim ke kernel silo.

2. Kernel yang masuk dalam kernel silo akan dipanaskan dengan udara panas yang dihembuskan menggunakan heater fan .

3. Kernel dalam kernel silo yang harus terisi minimal 80% dari daya tampung kernel silo.

4. Pemanasan dilakukan selama 14-15 jam dengan temperatur 60-70°C. 5. Kernel yang telah kering dikirim ke kernel bin melewati dried kernel

conveyor dan kernel transport fan, e. Hasil yang Dicapai

Inti yang sudah terpisah dari cangkang dikeringkan dalam kernel silo dengan suhu 60-70°C selama 14-15 jam. Pengeringan inti bertujuan untuk menurunkan kandungan kadar air dalam inti produksi. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan kualitas inti menjadi rusak karena inti mudah ditumbuhi oleh jamur.

Dari proses pengeringan inti diharapkan menghasilkan inti produksi dengan kandungan kadar air yang rendah yaitu sekitar 7 %.

Hasil yang didapatkan berupa kernel yang kadar airnya dari 12% menjadi 7 %.

6. Penyimpanan inti a. Tujuan

Penyimpanan inti bertujuan untuk penampungan sementara produksi kernel sebelum dipasarkan.