HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian Kondisi Geografis

Wilayah Kecamatan Dramaga berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan merupakan kawasan yang berbukit dengan suhu rata-rata 250C – 300C. Jarak Kecamatan Dramaga dengan ibukota Kabupaten Bogor ± 30 km, adapun batas administratif Kecamatan Dramaga sebagai berikut:

¾ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kec. Rancabungur ¾ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Kota Bogor Barat ¾ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kec. Ciampea

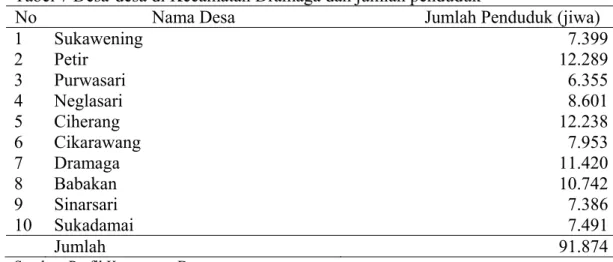

¾ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kec. Ciomas dan Tamansari Secara administratif Kecamatan Dramaga terbagi dalam 10 desa dengan total penduduk sebesar 91.874 jiwa. Dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Dramaga, 3 (tiga) terbesar jumlah penduduknya adalah Desa Petir, Desa Ciherang dan Desa Dramaga (Tabel 7).

Tabel 7 Desa-desa di Kecamatan Dramaga dan jumlah penduduk

No Nama Desa Jumlah Penduduk (jiwa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sukawening Petir Purwasari Neglasari Ciherang Cikarawang Dramaga Babakan Sinarsari Sukadamai 7.399 12.289 6.355 8.601 12.238 7.953 11.420 10.742 7.386 7.491 Jumlah 91.874

Sumber: Profil Kecamatan Dramaga

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Dramaga per 31 Desember 2008 sebanyak 92.019 jiwa yang terdiri dari laki-laki 47.248 jiwa dan perempuan 44.771 jiwa. Adapun keadaan Penduduk di Kecamatan Dramaga berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 8. Sebagian besar penduduk Kecamatan Dramaga berprofesi sebagai petani/peternak dan pengusaha/wiraswasta.

Tabel 8 Data penduduk menurut mata pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah 1 2 3 4 5 6 Karyawan Swasta PNS TNI/POLRI Pengusaha/Wiraswasta Petani/Peternak Buruh 209 947 64 5.167 6.113 3.832

Sumber: Profil Kecamatan Dramaga

Kondisi Sosial Budaya

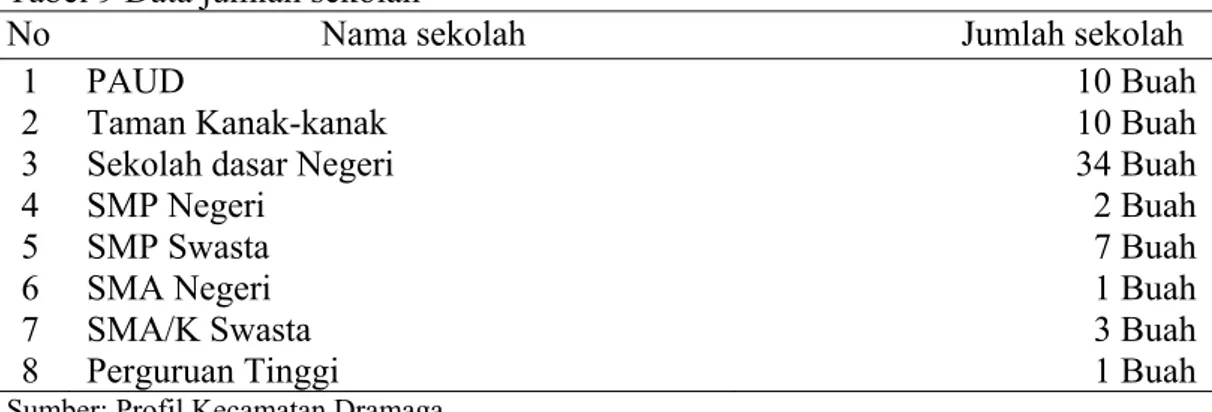

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada upaya peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan kesehatan dan kehidupan Sosial Budaya. Di Kecamatan Dramaga kesempatan memperoleh pendidikan dapat ditempuh melalui lembaga pendidikan formal yang ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan, (Tabel 9).

Tabel 9 Data jumlah sekolah

No Nama sekolah Jumlah sekolah 1 2 3 4 5 6 7 8 PAUD Taman Kanak-kanak Sekolah dasar Negeri SMP Negeri SMP Swasta SMA Negeri SMA/K Swasta Perguruan Tinggi 10 Buah 10 Buah 34 Buah 2 Buah 7 Buah 1 Buah 3 Buah 1 Buah

Sumber: Profil Kecamatan Dramaga

Pada bidang sosial budaya, pembinaan terhadap peningkatan kualitas kependudukan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pula kepada keadaan perekonomian masyarakat.

Kondisi Perekonomian

Denyut nadi perekonomian di Kecamatan Dramaga didukung oleh sarana dan prasarana wilayah yang ada. Jaringan transportasi di Kecamatan Dramaga cukup baik, kondisi jalan relatif baik, sebagian besar telah beraspal dan seluruh

desa yang ada di Kecamatan Dramaga dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) sepanjang tahun. Jalan kabupaten 75 Km dan jalan desa 35 Km, kondisi jalan aspal 79 Km, jalan diperkeras 8 Km dan jalan tanah 19 Km. Sedangkan prasarana perekonomian yang ada adalah 4 buah KUD Mandiri, dan jumlah keseluruhan toko/kios sebanyak 724 buah.

Penerima Dana PKH

Terdapat sebanyak 677 keluarga di Kecamatan Dramaga yang memperoleh dana PKH (Tabel 10). Dari kesepuluh desa di kecamatan ini, Desa Sukadamai merupakan desa dengan jumlah penerima PKH terbanyak, yaitu sebesar 245 keluarga.

Tabel 10 Sebaran jumlah penerima PKH di 10 desa di Kec Dramaga

No Desa Jumlah Keluarga Penerima PKH

1 Purwasari 36 2 Petir 86 3 Sukadamai 245 4 Sukawening 28 5 Neglasari 57 6 Sinarsari 69 7 Ciherang 54 8 Dramaga 51 9 Babakan 7 10 Cikarawang 44 Total 677

Sumber: Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Desa Babakan. Laporan Pencairan Dana Bulan Desember 2008.

Dari setiap desa ditetapkan beberapa ketua kelompok PKH sebagai penghubung atau penyampai informasi dari pendamping PKH ke keluarga perserta PKH. Jumlah ketua di setiap desa disesuaikan dengan jumlah penerima PKH di desa tersebut. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh ketua PKH, yang juga sebagai peserta PKH adalah mengumpulkan data dari para peserta PKH seperti jumlah anak yang sekolah dan jumlah balita. Selain itu, ketua kelompok PKH juga bertugas memegang dan mencatat tabungan peserta PKH.

Karakteristik Keluarga Karakteristik Demografi Keluarga

Besar Keluarga. Besar keluarga adalah keseluruhan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya. Besar keluarga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu keluarga kecil, sedang dan keluarga besar. Keluarga kecil yaitu keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga kurang dari atau sama dengan empat orang, sedangkan keluarga sedang adalah keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga antara lima sampai tujuh orang dan keluarga besar adalah keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari tujuh orang (BKKBN 2005).

Besar keluarga ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota keluarga. Besar keluarga ini akan mempengaruhi besarnya pemenuhan kebutuhan pokok (Arianti 2002) dan mendorong istri untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dengan bekerja di luar rumah. Hatmadji dan Anwar (1993) diacu dalam Rambe (2004) juga menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga sedikit akan menyebabkan beban keluarga berkurang sehingga tanggungan keluarga menjadi kecil.

Tabel 11 Sebaran contoh berdasarkan besar keluarga

No Besar Keluarga n % 1 Kecil (<= 4 org) 33 22 2 Sedang (5-7 org) 87 58 3 Besar (> 7 org) 30 20 Total Rata-Rata±SD Kisaran (min, max)

150 100

6,03 1,87

3 13

Sumber: berdasarkan BKKBN 2005

Besar keluarga contoh berkisar antara 3 sampai 13 orang. Berdasarkan Tabel 11, lebih dari separuh keluarga contoh (58%) termasuk dalam kategori keluarga sedang. Dari rata-rata besar keluarga contoh dapat disimpulkan, bahwa keluarga contoh termasuk dalam kategori keluarga sedang.

Tipe Keluarga. Berdasarkan tipenya keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni: (1) keluarga inti atau keluarga batih (nuclear family) adalah keluarga yang terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak yang belum kawin, atau anak yang secara resmi dianggap anak kandung, (2) keluarga

luas yaitu keluarga yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti dan merupakan satu kesatuan sosial, serta tempat tinggal dalam satu rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar contoh (84%) termasuk dalam kategori keluarga inti (Tabel 12).

Tabel 12 Sebaran contoh berdasarkan tipe keluarga

No Tipe keluarga n %

1 Keluarga Inti 126 84

2 Keluarga Luas 24 16

Total 150 100

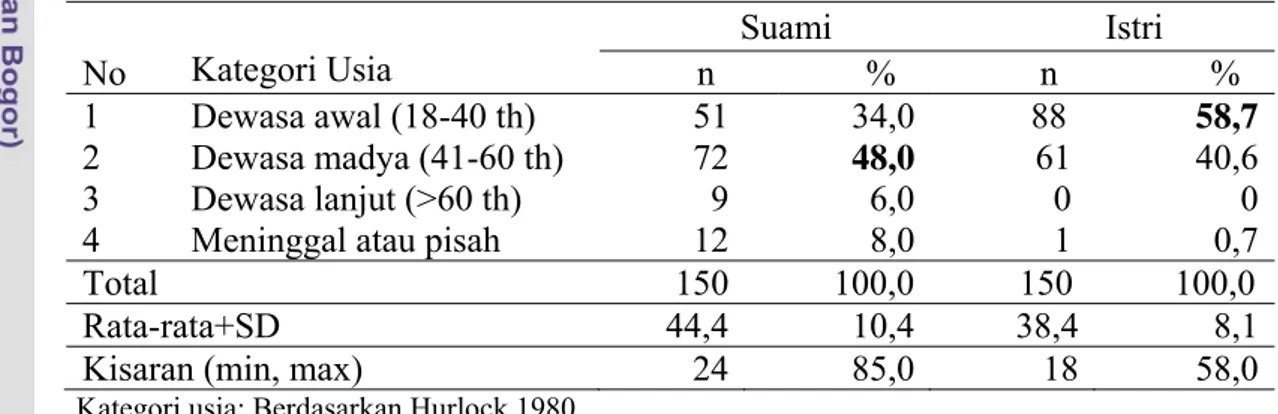

Usia. Pengkategorian usia pada penelitian ini mengacu pada Hurlock (1980) yang mengkategorikan usia dewasa menjadi 3 kelompok yaitu dewasa awal (18-40 tahun), dewasa madya (41-60 tahun), dan dewasa lanjut (>60 tahun). Sebanyak 48 persen suami termasuk dalam usia dewasa madya sedangkan untuk usia istri lebih dari separuh (58,7%) termasuk dalam kategori usia dewasa awal.

Tabel 13 Sebaran contoh berdasarkan usia suami-istri Kategori Usia Suami Istri No n % n % 1 Dewasa awal (18-40 th) 51 34,0 88 58,7 2 Dewasa madya (41-60 th) 72 48,0 61 40,6 3 Dewasa lanjut (>60 th) 9 6,0 0 0 4 Meninggal atau pisah 12 8,0 1 0,7 Total 150 100,0 150 100,0

Rata-rata+SD 44,4 10,4 38,4 8,1

Kisaran (min, max) 24 85,0 18 58,0

Kategori usia: Berdasarkan Hurlock 1980

Rata-rata usia suami pada keluarga contoh sebesar 44,4 th, sedangkan rata umur istri sebesar 38,4 th. Berdasarkan rata usia terlihat bahwa rata-rata usia suami lebih besar dibandingkan dengan usia istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia suami lebih tua dibandingkan dengan usia istri.

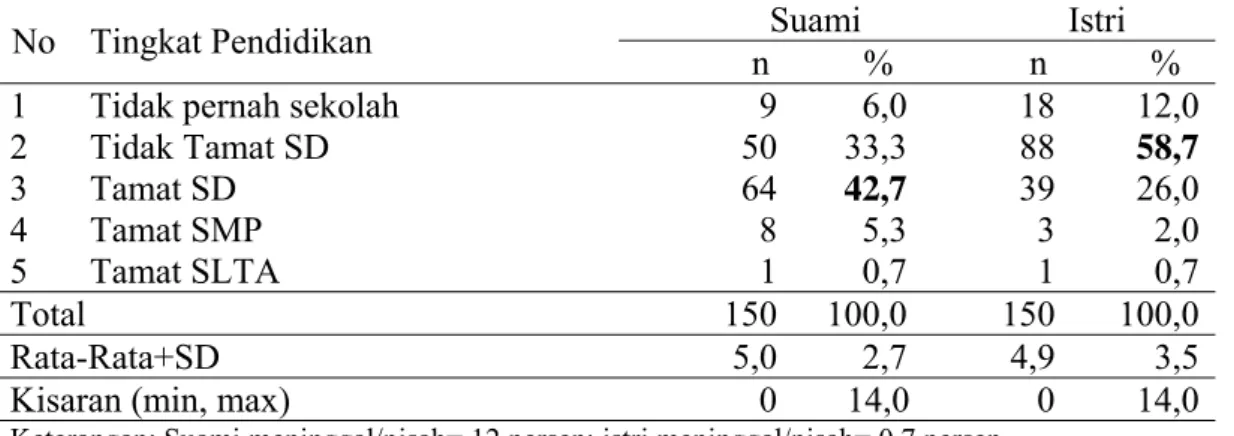

Tingkat dan Lama Pendidikan. Tingkat pendidikan suami dan istri pada keluarga contoh tersebar pada berbagai tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, dan tamat SLTA dan tidak pernah sekolah. Tidak ada suami atau istri yang tingkat pendidikannya sampai dengan perguruan tinggi atau akademi. Persentase terbesar tingkat pendidikan suami pada

keluarga contoh adalah 42,7 persen termasuk dalam kategori tamat SD, sedangkan persentase terbesar tingkat pendidikan istri pada keluarga contoh, yaitu 58,7 persen termasuk dalam kategori tidak tamat SD. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan suami pada keluarga contoh lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Selain itu, data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh baik suami maupun istri tergolong rendah bahkan ada beberapa dari contoh yang tidak pernah sekolah (Tabel 14).

Tabel 14 Sebaran contoh berdasarkan tingkat pendidikan

No Tingkat Pendidikan Suami Istri n % n %

1 Tidak pernah sekolah 9 6,0 18 12,0

2 Tidak Tamat SD 50 33,3 88 58,7 3 Tamat SD 64 42,7 39 26,0 4 Tamat SMP 8 5,3 3 2,0 5 Tamat SLTA 1 0,7 1 0,7 Total 150 100,0 150 100,0 Rata-Rata+SD 5,0 2,7 4,9 3,5

Kisaran (min, max) 0 14,0 0 14,0

Keterangan: Suami meninggal/pisah= 12 persen; istri meninggal/pisah= 0,7 persen

Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan RPJPD (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan persentasenya semakin kecil, yaitu tercatat yang tamat SD sebanyak 9,82 persen, tamat SLTP 0,43 persen, dan yang tamat SLTA 0,5 persen. Pendidikan yang semakin tinggi dapat menghasilkan keadaan sosio-ekonomi dan kemandirian yang semakin baik. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar pula kesempatan untuk memperolah pekerjaan yang lebih baik dan sebagai implikasinya seseorang juga akan mendapatkan penghasilan yang besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan menggunakan ukuran tamat pendidikan dasar 9 tahun sebagai batas, hampir seluruh suami (87,3%) dan istri (98,7%) pada keluarga contoh termasuk dalam kategori belum memenuhi program wajib belajar dikarenakan lama pendidikannya masih di bawah sembilan tahun (Tabel 15).

Tabel 15 Sebaran contoh berdasarkan lama pendidikan

Keterangan: meninggal/ pisah suami (12%) dan Istri (0,7%)

No Lama Pendidikan Suami Istri n % n %

1 <= 9 th 131 87,3 148 98,7

2 > 9 th 1 0,7 1 0,7

Total 150 100,0 150 100,0

Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga

Pekerjaan suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan suami antara sebelum dan saat menerima PKH cukup bervariasi. Persentase terbesar dari suami, yaitu bekerja sebagai buruh non-tani baik sebelum maupun saat menerima PKH, yaitu sebesar 40,7 persen dan 38,7 persen. Disamping itu, kurang dari separuh suami baik sebelum (28,7%) dan saat (28%) menerima PKH bekerja sebagai buruh tani. Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan suami yang tergolong rendah, terlihat bahwa sebagian besar suami memiliki pekerjaan yang tergolong rendah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pekerjaan suami hanya membutuhkan keterampilan fisik bukan pekerjaan dari bidang akademisi, bahkan saat penelitian ini berlangsung terdapat suami yang tidak memiliki pekerjaan yaitu sebelum dan saat menerima PKH berturut-turut 3,3 persen dan 4,7 persen.

Tabel 16 Sebaran contoh berdasarkan pekerjaan suami

No Pekerjaan Utama Suami Sebelum PKH(%) Saat PKH (%)

1 Tidak bekerja 3,2 4,5 2 Buruh non-tani 40,7 38,7 3 Buruh tani 28,7 28,0 4 Wiraswasta/pedagang/jasa 11,4 10,0 5 Supir 6,0 5,4 6 Lainnya 2,0 1,4 Total 92,0 88,0

Keterangan: sebelum PKH meninggal/pisah = 8 persen, saat PKH meninggal/pisah= 12 persen.

Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan bahwa persentase pekerjaan suami saat menerima PKH mengalami penurunan dari sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa saat menerima PKH terdapat beberapa suami contoh yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja walaupun persentasenya kecil. Hasil ini diperkuat dalam Tabel 17 yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada pekerjaan suami dari bekerja menjadi tidak bekerja yaitu

sebesar dua persen. Secara deskriptif, terlihat bahwa hampir keseluruhan suami contoh (82%) antara sebelum dan saat menerima PKH tetap dengan pekerjaan utama yang sama.

Tabel 17 Sebaran contoh berdasarkan perubahan pekerjaan suami

No Perubahan Pekerjaan Utama Suami n %

1 Tetap dengan pekerjaan yang sama 123 82,0

2 Bekerja menjadi tidak bekerja 3 2,0

3 Tidak bekerja menjadi bekerja 2 1,3

4 Tetap tidak bekerja 4 2,7

Total 132 88,0

Keterangan: meninggal/pisah 12 persen org

Pekerjaan istri. Proporsi istri yang bekerja baik sebelum (46%) dan saat menerima PKH (47,4%) lebih sedikit dibandingkan dengan istri yang tidak bekerja baik sebelum (54%) dan saat menerima PKH (52,6%). Berdasarkan Tabel 18 terlihat bahwa persentase terbesar pekerjaan istri baik sebelum (19,3%) dan saat (19,3%) menerima PKH, yaitu sebagai buruh tani.

Tabel 18 Sebaran contoh berdasarkan pekerjaan istri

No Jenis Pekerjaan Utama Istri Sebelum PKH (%) Saat PKH (%)

1 Tidak bekerja 54,0 52,6 2 PRT 12,0 10,0 3 Buruh tani 19.3 19,3 4 Buruh non-tani 8,0 11,3 5 Dagang 4,7 4,0 6 Lainnya 1,4 2,1 Total 99,3 99,3

Keterangan: Pisah 0,7 persen baik sebelum maupun saat PKH

Selain bekerja sebagai buruh tani sebanyak 8 (delapan) persen (sebelum PKH) dan 11,3 persen (saat PKH) istri bekerja sebagai buruh non-tani. Jika diamati antara sebelum dan saat menerima PKH terdapat perubahan persentase, yaitu sebesar 3,3 persen. Perubahan persentase ini dapat menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah dari sebelum dan saat menerima PKH, Istri yang sebelumnya tidak bekerja menjadi bekerja sebagai buruh non-tani. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan salah satu contoh (istri) dapat diketahui bahwa salah satu motivasi mengapa mereka memilih untuk bekerja atau memiliki

pekerjaan sampingan seperti berdagang adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam hal keuangan keluarga.

Hasil lain menunjukkan bahwa kurang dari separuh istri (48%) antara sebelum dan saat menerima PKH tidak mengalami perubahan, yaitu tetap tidak bekerja. Terdapat 40,7 persen dari istri yang tetap dengan pekerjaan yang sama antara sebelum dan saat menerima PKH.

Tabel 19 Sebaran contoh berdasarkan perubahan pekerjaan istri

No Perubahan Pekerjaan Utama Ibu n %

1 Tetap dengan pekerjaan yang sama 61 40,7

2 Bekerja menjadi tidak bekerja 7 4,7

3 Tidak bekerja menjadi bekerja 9 6,0

4 Tetap tidak bekerja 72 48,0

Total 149 99,3

Keterangan: Meninggal/Pisah 0,7 persen org

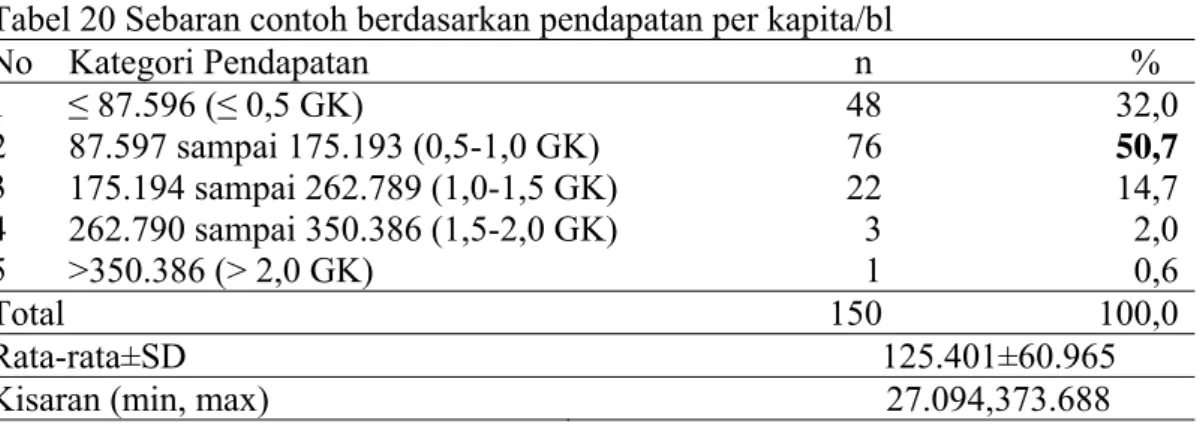

Pendapatan Per Kapita. Pendapatan keluarga adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga. Besarnya pendapatan yang diterima rumahtangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila pendapatan per kapita/bl di atas garis kemiskinan, sedangkan keluarga dikatakan tidak sejahtera apabila pendapatan per kapita/bl keluarga berada di bawah garis kemiskinan (BPS 2008). Kriteria kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat, yaitu lebih dari sama dengan Rp.175.193,- (tidak miskin) dan kurang dari Rp.175.193,- (miskin) (BPS Jawa Barat 2009). Pengkategorian pendapatan per kapita/bl dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kurang dari sama dengan Rp.87.596,-, Rp.87.597,- sampai Rp.175.193,-, Rp.175.194,- sampai Rp.262.789,-, Rp.262.790,- sampai Rp.350.386,-, dan lebih dari Rp.350.386,-.

Total pendapatan per kapita/bl contoh merupakan total pendapatan dari seluruh anggota keluarga termasuk penerimaan yang berasal dari PKH. Lebih dari separuh contoh (50,7%) memiliki pendapatan per kapita/bl antara Rp.87.597,- sampai Rp.175.193,-. Sebanyak 32 persen contoh memiliki pendapatan per kapita/bl kurang dari Rp.87.596,- artinya bahwa contoh tergolong sangat miskin. Disamping itu, hanya 0,6 persen contoh yang memiliki pendapatan per kapita/bl

diatas Rp. 350.386,- artinya bahwa contoh bukan termasuk keluarga sangat miskin (Tabel 20).

Tabel 20 Sebaran contoh berdasarkan pendapatan per kapita/bl

No Kategori Pendapatan n % 1 ≤ 87.596 (≤ 0,5 GK) 48 32,0 2 87.597 sampai 175.193 (0,5-1,0 GK) 76 50,7 3 175.194 sampai 262.789 (1,0-1,5 GK) 22 14,7 4 262.790 sampai 350.386 (1,5-2,0 GK) 3 2,0 5 >350.386 (> 2,0 GK) 1 0,6 Total 150 100,0 Rata-rata±SD 125.401±60.965 Kisaran (min, max) 27.094,373.688

Kontribusi dana PKH terhadap total pendapatan per kapita/bl ternyata cukup tinggi persentasenya. Sebanyak 21,3 persen contoh berada pada kategori lebih dari sama dengan 40 persen, artinya bahwa dana PKH menyumbang lebih dari 40 persen terhadap total pendapatan. Di sisi lain, pada kategori kurang dari sepuluh persen hanya 4,7 persen contoh. Persentase terbesar contoh (29,3) pada kategori 20 sampai 30 persen, artinya bahwa dana PKH menyumbang sebanyak 20 sampai 30 persen dari total pendapatan per kapita/bl (Tabel 21).

Tabel 21 Sebaran contoh berdasarkan persentase kontribusi dana PKH terhadap total pendapatan per kapita/bl

No Persentase kontribusi n % 1 <10 (%) 7 4,7 2 10-20 (%) 40 26,7 3 20-30 (%) 44 29,3 4 30-40 (%) 27 18,0 5 ≥40 (%) 32 21,3 Total 150 100,0

Total Pengeluaran per Kapita Keluarga

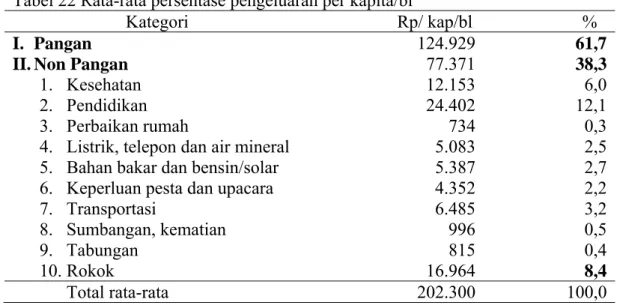

Pengeluaran keluarga terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran untuk non pangan dalam bentuk per kapita/bl. Sebaran contoh berdasarkan pengeluaran pangan dan non pangan dapat dilihat pada Tabel 22 yang menunjukkan bahwa persentase pengeluaran pangan lebih besar daripada pengeluaran non pangan.

Pengeluaran pangan. Tabel 22 menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata per bulan keluarga contoh mempunyai persentase terbesar untuk pengeluaran pangan per perkapita/bl sebesar 61,7 persen yang jauh lebih besar daripada rata-rata pengeluaran non pangan per bulan, yaitu 38,3 persen. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekirman (1991) diacu dalam Iskandar (2007) yang menyebutkan bahwa di negara-negara maju persentase pengeluaran untuk makanan terhadap pengeluaran biasanya berada di bawah 50 persen, sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk pangan masih merupakan bagian terbesar di atas 50 persen. Sesuai dengan Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin rendah penghasilan seseorang maka semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk makanan (Sumarwan 2003).

Tabel 22 Rata-rata persentase pengeluaran per kapita/bl

Kategori Rp/ kap/bl %

I. Pangan 124.929 61,7

II. Non Pangan 77.371 38,3

1. Kesehatan 12.153 6,0

2. Pendidikan 24.402 12,1

3. Perbaikan rumah 734 0,3

4. Listrik, telepon dan air mineral 5.083 2,5

5. Bahan bakar dan bensin/solar 5.387 2,7

6. Keperluan pesta dan upacara 4.352 2,2

7. Transportasi 6.485 3,2

8. Sumbangan, kematian 996 0,5

9. Tabungan 815 0,4

10. Rokok 16.964 8,4

Total rata-rata 202.300 100,0

Pengeluaran non pangan. Rata-rata pengeluaran non pangan keluarga contoh sebesar 38,3 persen dimana digunakan untuk pengeluaran pendidikan sebesar 12,1 persen dan untuk pengeluaran kesehatan sebesar 6 persen. Namun, perlu dicermati disini bahwa pengeluaran keluarga contoh untuk rokok mencapai 8,4 persen yang jauh lebih besar jika dibandingkan pengeluaran untuk kesehatan. Keluarga contoh banyak yang tidak menyadari bahwa pengeluaran untuk rokok lebih besar dibandingkan pengeluaran lainnya. Hal ini disebabkan oleh manajemen keuangan yang kurang baik dan harga yang murah dari rokok itu sendiri yang ketika diakumulasikan dengan frekuensi mengonsumsi menyebabkan total pengeluaran menjadi besar. Disamping itu, persentase pengeluaran keluarga

contoh untuk menabung hanya 0,4 persen dari pengeluaran total sehingga sebagian besar dari keluarga contoh tidak memiliki uang tabungan untuk kebutuhan mendatang. Guhardja et al. (1992) menyebutkan bahwa individu dan keluarga berpendapatan rendah biasanya mempunyai orientasi untuk masa sekarang saja daripada orientasi untuk masa depannya dalam perspektif waktu.

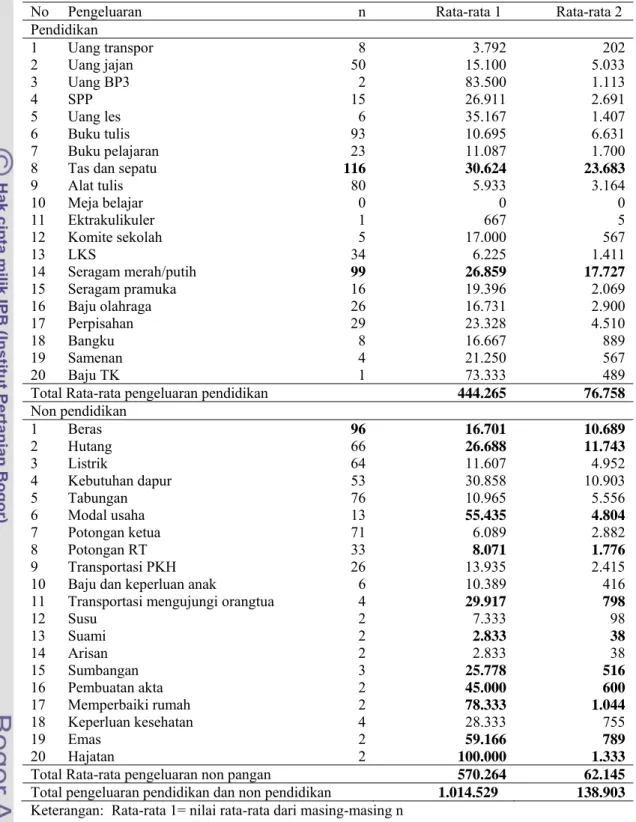

Aliran Dana PKH. Dana PKH yang diterima oleh masing-masing contoh berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan dari program PKH. Penggunaan atau alokasinya pun berbeda pada setiap keluarga. Secara umum, 64 persen contoh menggunakan dana PKH untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sedangkan 36 persen contoh lainnya menggunakan untuk memenuhi kebutuhan non pendidikan seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Secara lebih rinci, alokasi pengeluaran dana PKH baik pengeluaran pendidikan maupun non pendidikan dapat dilihat pada Tabel 23. Berdasarkan total rata-rata diketahui bahwa pengeluaran untuk non pendidikan (Rp.570.264,-) lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pendidikan (Rp.444.265,-). Pengeluaran pendidikan paling banyak teralokasikan untuk membeli tas dan sepatu sebanyak 116 contoh dengan rata-rata Rp.30.624,- dan yang kedua, sebanyak 99 contoh menggunakan dana PKH untuk membeli seragam merah putih dengan total rata-rata Rp.26.859,-. Adapun untuk pengeluaran non pendidikan paling besar (96 contoh dengan rata-rata Rp.16.701,-) teralokasikan untuk membeli beras (kebutuhan pangan). Jika dilihat berdasarkan alokasi pengeluaran dana PKH non pendidikan terdapat ketidaksesuaian mengenai penggunaan dana PKH. Terdapat beberapa contoh yang mengalokasikan dana PKH untuk modal usaha (Rp.55.435,-), potongan RT (Rp.8.071,-), memberikannya ke orangtua (Rp.29.917,-), memberikannya kepada suami (Rp.2.833,-), sumbangan (Rp.25.778,-), pembuatan akta (Rp.45.000,-), membeli emas (Rp.59.166,-), dan untuk hajatan (Rp.100.000,-). Hal tersebut di atas dinilai menyimpang karena tidak sesuai dengan tujuan dasar program PKH sendiri yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun kenyataannya ada contoh yang mengalokasikan dana PKH untuk membeli emas dan memberikannya kepada orangtua serta suami.

Tabel 23 Rata-rata alokasi pengeluaran dana PKH per bulan

No Pengeluaran n Rata-rata 1 Rata-rata 2 Pendidikan 1 Uang transpor 8 3.792 202 2 Uang jajan 50 15.100 5.033 3 Uang BP3 2 83.500 1.113 4 SPP 15 26.911 2.691 5 Uang les 6 35.167 1.407 6 Buku tulis 93 10.695 6.631 7 Buku pelajaran 23 11.087 1.700

8 Tas dan sepatu 116 30.624 23.683

9 Alat tulis 80 5.933 3.164 10 Meja belajar 0 0 0 11 Ektrakulikuler 1 667 5 12 Komite sekolah 5 17.000 567 13 LKS 34 6.225 1.411 14 Seragam merah/putih 99 26.859 17.727 15 Seragam pramuka 16 19.396 2.069 16 Baju olahraga 26 16.731 2.900 17 Perpisahan 29 23.328 4.510 18 Bangku 8 16.667 889 19 Samenan 4 21.250 567 20 Baju TK 1 73.333 489

Total Rata-rata pengeluaran pendidikan 444.265 76.758

Non pendidikan 1 Beras 96 16.701 10.689 2 Hutang 66 26.688 11.743 3 Listrik 64 11.607 4.952 4 Kebutuhan dapur 53 30.858 10.903 5 Tabungan 76 10.965 5.556 6 Modal usaha 13 55.435 4.804 7 Potongan ketua 71 6.089 2.882 8 Potongan RT 33 8.071 1.776 9 Transportasi PKH 26 13.935 2.415 10 Baju dan keperluan anak 6 10.389 416

11 Transportasi mengujungi orangtua 4 29.917 798

12 Susu 2 7.333 98 13 Suami 2 2.833 38 14 Arisan 2 2.833 38 15 Sumbangan 3 25.778 516 16 Pembuatan akta 2 45.000 600 17 Memperbaiki rumah 2 78.333 1.044 18 Keperluan kesehatan 4 28.333 755 19 Emas 2 59.166 789 20 Hajatan 2 100.000 1.333

Total Rata-rata pengeluaran non pangan 570.264 62.145

Total pengeluaran pendidikan dan non pendidikan 1.014.529 138.903

Keterangan: Rata-rata 1= nilai rata-rata dari masing-masing n Rata-rata 2= nilai rata-rata dari total n

Berdasarkan hasil wawancara mendalam pada beberapa contoh, alasan memberikan dana PKH yaitu karena merasa kasian kepada suami, walaupun jumlahnya kecil namun tujuannya agar suami ikut merasakan dana PKH misalnya

untuk membeli rokok. Hal lain yang dirasakan kurang sesuai yaitu untuk membeli emas (kebutuhan sekunder) padahal disisi lain contoh merasakan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

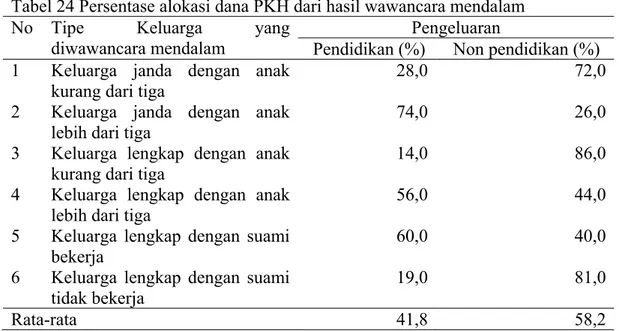

Berdasarkan hasil wawancara mendalam pada 6 contoh yang mewakili tiga tipe keluarga dapat diketahui bahwa keluarga janda dan keluarga lengkap dengan jumlah anak kurang dari tiga memiliki pengeluaran non pendidikan, lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pendidikan. Sama halnya dengan keluarga dengan kondisi suami tidak bekerja pengeluaran non pendidikan lebih besar daripada pengeluaran pendidikan (Tabel 24).

Tabel 24 Persentase alokasi dana PKH dari hasil wawancara mendalam

No Tipe Keluarga yang

diwawancara mendalam Pendidikan (%) Non pendidikan (%) Pengeluaran 1 Keluarga janda dengan anak

kurang dari tiga 28,0 72,0

2 Keluarga janda dengan anak lebih dari tiga

74,0 26,0

3 Keluarga lengkap dengan anak kurang dari tiga

14,0 86,0

4 Keluarga lengkap dengan anak

lebih dari tiga 56,0 44,0

5 Keluarga lengkap dengan suami bekerja

60,0 40,0

6 Keluarga lengkap dengan suami

tidak bekerja 19,0 81,0

Rata-rata 41,8 58,2

Pada keluarga janda anak kurang dari satu dana PKH paling besar teralokasikan untuk membeli beras yaitu mencapai Rp.26.667,-/bl berbeda dengan keluarga janda yang memiliki anak lebih dari tiga alokasi pengeluaran terbesar untuk membayar SPP dan untuk membeli tas dan sepatu (masing-masing mencapai Rp.50.000,-/bl dan Rp.56.667,-/bl). Pada keluarga lengkap anak kurang dari tiga contoh mengalokasikan sebagian besar penerimaannya untuk keperluan hajatan yaitu mencapai Rp.100.000,-. Sedangkan pada keluarga lengkap anak lebih dari tiga alokasi terbesar digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti tas dan sepatu yaitu sebesar Rp.70.000,-/bl dan selain itu untuk modal usaha yaitu sebesar Rp.50.000,-/bl. Pada keluarga ini terdapat penyimpangan karena dana PKH yang diberikan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu

untuk hajatan dan modal usaha, sedangkan tujuan utama PKH sendiri adalah untuk membantu keluarga sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan dan kesehatan. Pada keluarga lengkap dengan suami bekerja pengeluaran untuk pendidikan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non pendidikan. Alokasi terbesar pengeluaran pendidikan yaitu untuk membeli tas dan sepatu (Rp.25.000,-/bl). Berbeda pada keluarga lengkap dengan suami tidak bekerja pengeluaran non pendidikan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pendidikan. Pengeluaran non pendidikan paling besar teralokasikan untuk membeli kebutuhan dapur yang mencapai Rp.24.000,-/bl (Lampiran 6).

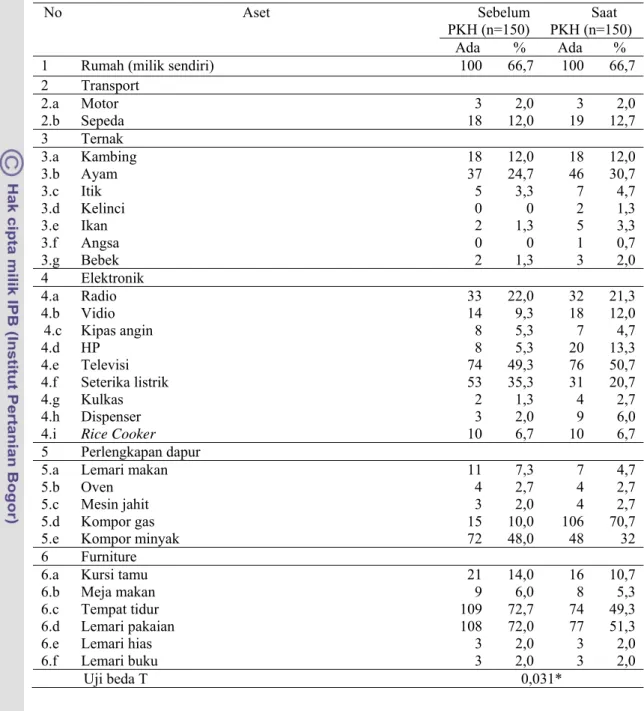

Kepemilikan Aset dan Jumlah Hutang

Kepemilikan aset meliputi kepemilikan rumah, transportasi (motor dan sepeda), ternak (kambing, ayam, itik, kelinci, ikan, angsa, bebek), elektronik (radio, video, kipas angin, HP, televisi, seterika, kulkas, dispenser, dan rice cooker), perlengkapan dapur (lemari makan, oven, mesin jahit, kompor gas, kompor minyak), furniture (kursi tamu, meja makan, tempat tidur, lemari pakaian, lemari hias, lemari buku).

Pada Tabel 25 diketahui bahwa dari 150 keluarga contoh 66,7 persen memiliki rumah sendiri baik sebelum maupun saat menerima PKH. Berbeda dengan alat transportasi hanya 12 persen (sebelum PKH) dan 12,7 persen (saat PKH) contoh memiliki sepeda sebagai alat untuk mobilitas. Sedangkan untuk ternak, persentase terbanyak yang dimiliki oleh contoh adalah ayam (masing-masing 24,7 persen sebelum PKH dan 30,7 persen saat PKH). Untuk alat elektronik sendiri, sebelum PKH hampir separuh contoh (49,3%) memiliki televisi dan saat menerima PKH sedikit mengalami kenaikan menjadi 50,7 persen contoh. Perlengkapan dapur yang paling banyak dimiliki oleh contoh adalah kompor gas karena memang sebagian besar dari contoh menerima bantuan dari pemerintah melalui program Konversi Minyak Tanah ke Gas yang dilaksanakan pada tahun 2008. Disini terjadi kenaikan jumlah atau persentase yang sangat tajam antara sebelum menerima PKH (10%) dan saat menerima PKH (70,7%) yaitu mencapai 60,7 persen.

Tabel 25 Persentase contoh berdasarkan kepemilikan aset keluarga

No Aset Sebelum

PKH (n=150) Saat PKH (n=150) Ada % Ada % 1 Rumah (milik sendiri) 100 66,7 100 66,7 2 Transport 2.a Motor 3 2,0 3 2,0 2.b Sepeda 18 12,0 19 12,7 3 Ternak 3.a Kambing 18 12,0 18 12,0 3.b Ayam 37 24,7 46 30,7 3.c Itik 5 3,3 7 4,7 3.d Kelinci 0 0 2 1,3 3.e Ikan 2 1,3 5 3,3 3.f Angsa 0 0 1 0,7 3.g Bebek 2 1,3 3 2,0 4 Elektronik 4.a Radio 33 22,0 32 21,3 4.b Vidio 14 9,3 18 12,0 4.c Kipas angin 8 5,3 7 4,7 4.d HP 8 5,3 20 13,3 4.e Televisi 74 49,3 76 50,7 4.f Seterika listrik 53 35,3 31 20,7 4.g Kulkas 2 1,3 4 2,7 4.h Dispenser 3 2,0 9 6,0

4.i Rice Cooker 10 6,7 10 6,7

5 Perlengkapan dapur

5.a Lemari makan 11 7,3 7 4,7 5.b Oven 4 2,7 4 2,7 5.c Mesin jahit 3 2,0 4 2,7 5.d Kompor gas 15 10,0 106 70,7 5.e Kompor minyak 72 48,0 48 32 6 Furniture

6.a Kursi tamu 21 14,0 16 10,7 6.b Meja makan 9 6,0 8 5,3 6.c Tempat tidur 109 72,7 74 49,3 6.d Lemari pakaian 108 72,0 77 51,3 6.e Lemari hias 3 2,0 3 2,0 6.f Lemari buku 3 2,0 3 2,0

Uji beda T 0,031*

Furniture yang paling banyak dimiliki oleh contoh adalah tempat tidur (sebelum PKH 72,7%; saat PKH 49,3%) dan lemari pakaian (sebelum PKH 72%; saat PKH 51,3%). Persentase contoh yang memiliki tempat tidur dan lemari pakaian antara sebelum dan saat menerima PKH mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,4 persen dan 20,7 persen. Menurut pengakuan beberapa contoh saat wawancara, mereka pernah menjual tempat tidur dan lemari pakaiannya karena sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil uji beda t kepemilikan aset menunjukkan adanya perbedaan (p=0,031) antara sebelum dan saat menerima PKH.

Seluruh contoh memilih untuk berhutang ketika dihadapkan pada kondisi yang sulit. Saat wawancara berlangsung diketahui bahwa besaran hutang pada setiap contoh berbeda-beda. Pada Tabel 26 dapat dilihat bahwa 32 persen contoh memiliki hutang kurang dari Rp.49.999,-. Disisi lain sebanyak 22,7 persen contoh memiliki hutang lebih dari Rp.500.000,-. Berdasarkan hasil wawancara mendalam pada salah satu contoh diketahui bahwa saat menerima PKH contoh cenderung lebih berani untuk berhutang karena mereka beranggapan bahwa ada kepastian dapat melunasi hutang dari dana PKH yang diperoleh.

Tabel 26 Sebaran contoh berdasarkan jumlah hutang

No Kategori jumlah hutang n %

1 <49.999 48 32,0 2 50.000-99.999 18 12,0 3 100.000-199.999 27 18,0 4 200.000-299.999 14 9,3 5 300.000-399.999 3 2,0 6 400.000-499.999 6 4,0 7 >500.000 34 22,7 Total 150 100,0 Rata-rata±Sd 470.362,7±1.015.429,9

Rasio Hutang dan Aset dalam Rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh (55,3%) memiliki hutang yang lebih besar daripada nilai aset yang dimiliki. Rumahtangga sangat miskin cenderung memiliki aset dalam jumlah yang kecil. Mereka memiliki prioritas pemenuhan kebutuhan hanya untuk kebutuhan pangan sehari-hari saja. Sesuai dengan hasil wawancara mendalam, salah satu contoh mengungkapkan bahwa “Boro-boro neng untuk beli peralatan rumahtangga atau bahkan perhiasan untuk makan sehari-hari saja bingung uang dari mana”. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan saat dilapang diketahui bahwa sebagian besar contoh memiliki rumah sangat sederhana. Walaupun rumah sendiri namun merupakan peninggalan atau warisan dari orangtuanya (Tabel 27).

Tabel 27 Sebaran contoh berdasarkan rasio hutang dan aset dalam rupiah

No Kategori rasio hutang dan aset n %

1 >50 % 83 55,3

2 <=50% 67 44,7

Total 150 100,0

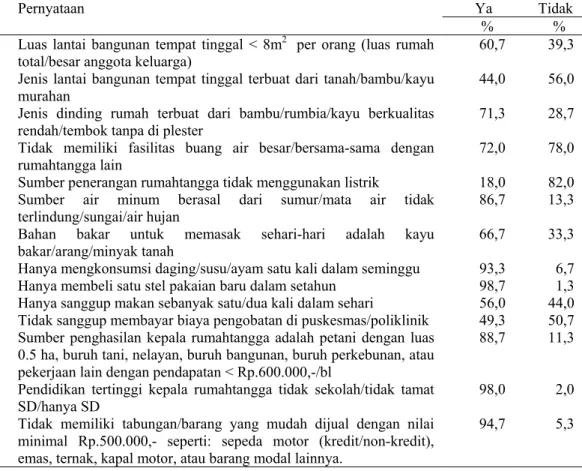

Kesesuaian Penerima Program PKH dengan Kriteria Rumahtangga Miskin Keluarga yang mendapatkan dana PKH harus memiliki kriteria rumahtangga miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud terdiri atas 14 item, yaitu luas dan jenis lantai bangunan, jenis dinding bangunan, fasilitas jamban dan kakus, sumber air minum, sumber penerangan utama, jenis bahan bakar untuk masak, kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu, frekuensi makan dalam sehari, kemampuan membeli pakaian baru dalam setahun, kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, lapangan pekerjaan utama kepala rumahtangga, pendidikan kepala rumahtangga dan kepemilikan aset liquid (minimum Rp.500.000,-) (Depkominfo 2005 diacu dalam Agustina 2006).

Tabel 28 Persentase contoh berdasarkan kriteria rumahtangga miskin

No Pernyataan Ya Tidak % % 1 Luas lantai bangunan tempat tinggal < 8m2 per orang (luas rumah

total/besar anggota keluarga) 60,7 39,3 2 Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu

murahan 44,0 56,0

3 Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa di plester 71,3 28,7 4 Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan

rumahtangga lain 72,0 78,0 5 Sumber penerangan rumahtangga tidak menggunakan listrik 18,0 82,0 6 Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak

terlindung/sungai/air hujan

86,7 13,3 7 Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu

bakar/arang/minyak tanah 66,7 33,3 8 Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu 93,3 6,7 9 Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 98,7 1,3 10 Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari 56,0 44,0 11 Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik 49,3 50,7 12 Sumber penghasilan kepala rumahtangga adalah petani dengan luas

0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan < Rp.600.000,-/bl

88,7 11,3 13 Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga tidak sekolah/tidak tamat

SD/hanya SD 98,0 2,0

14 Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Hampir seluruh contoh, hanya sanggup mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu, membeli satu stel pakaian baru dalam jangka waktu satu tahun, pendidikan tertinggi kepala rumahtangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD, bahkan tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual senilai Rp.500.000,-. Selain itu, sebagian besar contoh memiliki sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan dan mempunyai sumber penghasilan sebagai petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan kurang dari Rp.600.000,-.

Contoh yang tidak menggunakan listrik sebagai alat penerangan hanya 18 persen. Sedangkan untuk kondisi tempat tinggal dan konsumsi pangan lebih dari separuh contoh memiliki kriteria seperti luas lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumahtangga lain, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah dan hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. Sekitar 40-50 persen contoh menyatakan bahwa jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan dan tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas/poliklinik.

Berdasarkan Tabel 28, dapat dilihat bahwa masih terdapat contoh yang tidak memenuhi kriteria rumahtangga miskin. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran pemberian dana PKH pada keluarga miskin, karena masih ada kriteria rumahtangga miskin yang tidak terpenuhi walaupun kecil persentasenya. Menurut Depkominfo (2005) diacu dalam Agustina (2006), rumahtangga yang berhak menerima PKH adalah rumahtangga yang memiliki 9 atau lebih dari 14 ciri rumahtangga miskin, sehingga rumahtangga yang memiliki kriteria kurang dari 9 tidak sesuai untuk mendapatkan PKH. Tabel 29 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh (75,3%) tergolong sesuai menerima PKH. Namun, terdapat sebanyak 21,4 persen contoh yang tergolong dalam kategori tidak sesuai bahkan ada contoh yang termasuk dalam kategori sangat tidak sesuai menerima PKH, yaitu sebesar 3,3 persen.

Tabel 29 Sebaran contoh atas kelayakan penerimaan PKH berdasarkan kriteria rumahtangga miskin.

No Keterangan n %

1 Sangat tidak sesuai (3-5) 5 3,3

2 Tidak sesuai (6-8) 32 21,4

3 Sesuai (≥9) 113 75,3

Total 150 100,0

Dukungan Sosial

Manusia sebagai individu dalam kehidupannya dihadapkan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain atau sumber-sumber dukungan sosial. Dukungan sosial tidak selamanya tersedia pada diri sendiri melainkan harus diperoleh dari orang lain yakni keluarga (suami atau istri), saudara atau masyarakat (tetangga) dimana orang itu berbeda. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya, juga bagi keluarga dalam menjalani kehidupan perkawinannya dan bagi pelaksanaan pengasuhan anak. Gottlieb (1985) diacu dalam Tati (2004) mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan tindakan alamiah sebagai sumberdaya lingkungan yang secara erat berkaitan dengan interaksi sosial.

Tabel 30 memperlihatkan bahwa persentase terbesar bentuk dukungan sosial yang diperoleh keluarga contoh baik yang berasal dari keluarga besar maupun yang berasal dari tetangga, ialah membantu dalam hal kesulitan keuangan.

Tabel 30 Sebaran contoh berdasarkan bentuk dukungan yang diterima

No Bentuk Dukungan Dukungan

Keluarga Dukungan Tetangga n % n % 1 Pekerjaan rumahtangga 33 22,0 7 4,7 2 Kesulitan keuangan 107 71,3 91 60,7 3 Masalah perkawinan 43 28,7 8 5,3

4 Kesulitan biaya pengobatan 55 36,7 10 6,7

5 Kesulitan pangan 78 52,0 30 20,0

Kurang dari separuh contoh (32%) mendapatkan dukungan sosial yang rendah dari keluarga besar. Sama halnya dengan dukungan dari tetangga, sebagian besar keluarga contoh (76,7%) memperoleh dukungan sosial yang rendah dari tetangga. Disamping itu, Terdapat 22,7 persen dari keluarga contoh yang mendapatkan dukungan sosial yang tinggi dari keluarga besar.

Tabel 31 Sebaran contoh berdasarkan dukungan keluarga dan dukungan tetangga No Dukungan sosial Dukungan Keluarga Dukungan Tetangga

n % n %

1 Rendah (6-7) 48 32,0 115 76,7

2 Sedang (8-9) 68 45,3 33 22,0

3 Tinggi (10-12) 34 22,7 2 1,3

Total 150 100,0 150 100,0

Manfaat PKH yang Dirasakan Keluarga

Program PKH kurang lebih sudah berjalan selama dua tahun. Selama dua tahun berjalan manfaat yang dirasakan tinggi oleh contoh ialah dalam hal dapat membantu membeli peralatan sekolah anak (48,7%), memberikan kebahagiaan (47,3%), dan dapat membayar sekolah anak (47,3%). Selain itu, untuk sebagian besar contoh menganggap bahwa manfaat PKH dapat digunakan sebagai modal usaha (85,3%), membantu keuangan keluarga lain (82%), dan menurunkan konflik keluarga (61,3%) rendah manfaatnya. Menurut hasil wawancara mendalam pada salah satu contoh diketahui bahwa manfaat PKH yang dirasakan masih terbatas dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan dan untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari (Tabel 32).

Tabel 32 Sebaran contoh berdasarkan item manfaat yang dirasakan

No Item Pernyataan Tidak ada (%) Cukup (%) Tinggi (%) 1 Memberi dana segar untuk keluarga 20,7 54,7 24,7 2 Dapat membeli kebutuhan sembako 18,0 43,3 38,7 3 Dapat membayar sekolah anak 16,7 36,0 47,3

4 Dapat membayar hutang 43,3 29,3 27,3

5 Dapat digunakan modal usaha 85,3 9,3 5,3

6 Memberikan ketenangan batin 6,7 54,0 39,3 7 Memberikan motivasi hidup 4,7 54,7 40,7

8 Menurunkan konflik keluarga 61,3 20,7 18,0

9 Memberikan kebahagiaan 4,0 48,7 47,3

10 Istri merasa beban berat berkurang 15,3 50,7 34,0

11 Membantu keuangan keluarga lain 82,0 12,0 6,0

12 Dapat membeli peralatan sekolah anak 4,0 47,3 48,7

Berdasarkan Tabel 33 dapat dilihat bahwa lebih dari separuh contoh (55,3%) menyatakan bahwa manfaat dari PKH termasuk dalam kategori sedang dan sebanyak 27,3 persen menyatakan tinggi terhadap manfaat PKH.

Tabel 33 Sebaran contoh berdasarkan manfaat PKH

No Manfaat PKH Jumlah dan persentase

n %

1 Rendah (12-19) 26 17.4

2 Sedang (20-28) 83 55.3

3 Tinggi (29-36) 41 27.3

Total 150 100,0

Strategi Koping Fungsi Ekonomi

Strategi Keluarga dalam Penghematan Pengeluaran (Cutting-Back)

Strategi koping dilakukan untuk menanggulangi perubahan-perubahan akan kebutuhan yang dihadapi keluarga menurut sumberdaya yang dimilikinya. Cara tersebut dapat dilakukan antara lain dengan berhemat (Cutting-Back) atau menambah pendapatan keluarga (Generating Income) (Puspitawati 1998).

Strategi Penghematan Pengeluaran Pangan. Proporsi terbesar yang dilakukan oleh contoh dalam penghematan pengeluaran pangan yaitu: membeli pangan yang lebih murah dan mengurangi pembelian kebutuhan pangan. Strategi penghematan yang tidak dilakukan oleh contoh meliputi, melewati hari-hari tanpa makan, mengurangi porsi makan (misalnya 1 piring menjadi ½ piring), mengganti beras dengan makanan pokok lainnya (misalnya dengan singkong), mengurangi frekuensi makan (misalnya dari 2 kali menjadi 1 kali makan), mengurangi penggunaan teh/gula/kopi, mengurangi jajan anak, merubah distribusi pangan (prioritas ibu jadi untuk anak), menyimpan makanan yang tidak habis untuk keesokan harinya. Secara umum contoh melakukan 2 (dua) dari 10 strategi penghematan pengeluaran pangan.

Strategi Penghematan Pengeluaran Kesehatan. Proporsi terbesar yang dilakukan oleh contoh dalam penghematan pengeluaran kesehatan adalah memilih tempat berobat yang murah. Sebagian besar dari contoh lebih memilih poliklinik atau puskesmas dibandingkan dengan berobat ke dokter praktek karena terkait

Rp.3000,- sedangkan ke dokter praktek mereka dibebani dengan biaya diluar kemampuan mereka. Strategi penghematan kesehatan yang tidak dilakukan meliputi mengganti obat yang mahal dengan yang murah, menggunakan jamu daripada obat modern, menangguhkan pengobatan bila ada anggota keluarga yang sakit, dan mengurangi pembelian rokok. Strategi mengurangi pembelian rokok sedikit dilakukan menandakan bahwa kurang sadarnya contoh terhadap bahaya rokok dan arti kesehatan. Secara umum strategi yang dilakukan contoh dari lima strategi, contoh melakukan satu strategi penghematan pengeluaran atas kesehatan.

Strategi Penghematan Pengeluaran Pendidikan. Proporsi terbesar yang dilakukan oleh contoh dalam penghematan pengeluaran pendidikan adalah mengurangi uang saku anak sehari-hari. Adapun strategi penghematan yang tidak dilakukan oleh contoh meliputi, anak berhenti sekolah, anak terpaksa membolos (tidak ada biaya), membeli seragam bekas, membeli sepatu bekas, membeli buku bekas. Secara umum contoh melakukan satu strategi dari enam strategi penghematan pengeluaran pendidikan.

Strategi Penghematan Pengeluaran Lainnya. Proporsi terbesar yang dilakukan oleh contoh dalam strategi penghematan pengeluaran lainnya adalah mengurangi pembelian pakaian, mengurangi pembelian perabot rumahtangga, mengurangi pembelian peralatan dapur. Adapun untuk strategi penghematan yang tidak dilakukan oleh contoh hanya satu, yaitu mengurangi penggunaan air/listrik/telepon. Secara umum, contoh melakukan empat macam strategi penghematan pengeluaran lainnya dari lima strategi yang ada.

Strategi Keluarga dalam Penambahan Pendapatan (Generating Income) Strategi Penambahan Pendapatan Pangan. Proporsi terbesar yang sering dilakukan oleh contoh dalam penambahan pendapatan pangan yaitu membeli pangan dengan hutang. Contoh menganggap bahwa cara berhutang cepat menyelesaikan masalah. Sebagian besar dari contoh biasa berhutang di warung saat membeli pangan. Adapun untuk strategi penambahan pendapatan yang tidak dilakukan oleh contoh adalah keluarga memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman (jagung, ubi, singkong), beternak (unggas atau ikan), menerima makanan dari saudara dan meminjam uang. Secara umum hanya satu dari lima strategi yang dilakukan oleh contoh.

Strategi Penambahan Pendapatan Atas Kesehatan. Proporsi terbesar yang sering dilakukan oleh contoh dalam penambahan pendapatan atas kesehatan adalah meminta obat gratis ke puskesmas/tempat berobat lainnya. Adapun untuk strategi yang tidak dilakukan contoh adalah keluarga memanfaatkan tanah pekarangan untuk tanaman obat keluarga.

Strategi Penambahan Pendapatan Atas Pendidikan. Proporsi terbesar yang sering dilakukan oleh contoh dalam penambahan pendapatan pendidikan adalah anak bekerja/membantu orangtua untuk menambah keperluan sekolah. Disamping itu, strategi yang tidak dilakukan meliputi keluarga mengusahakan beasiswa untuk sekolah anak, dan meminta buku bekas ke sekolah atau tetangga.

Strategi Penambahan Pendapatan Atas Keuangan. Proporsi terbesar yang sering dilakukan oleh contoh, yaitu ibu memiliki pekerjaan sampingan. Strategi penambahan pendapatan yang tidak dilakukan oleh contoh meliputi mengontrakkan rumah untuk menambah keuangan keluarga, menggadaikan barang-barang untuk kebutuhan hari, menjual aset untuk kebutuhan sehari-hari, dan pindah ke tempat lain. Hasil ini sesuai dengan perubahan kerja istri, saat menerima PKH persentase istri mengalami kenaikan dari yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja.

Secara keseluruhan, strategi koping yang dilakukan oleh lebih dari separuh contoh (57,3%) contoh termasuk dalam kategori sedang (69-96) dan 42 persen contoh termasuk dalam kategori rendah. Hanya 0,7 persen dari contoh yang termasuk memiliki strategi koping fungsi ekonomi yang tinggi. Ini artinya bahwa strategi koping fungsi ekonomi yang dilakukan contoh masih rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar contoh memiliki sifat yang lebih “nerimo” atau pasrah terhadap segala kondisi yang dihadapi. Mereka memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan usaha ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Kondisi ini memang sudah tertanam secara turun menurun sehingga contoh sudah merasa biasa dengan kondisi yang serba kekurangan dan tidak ada tekad untuk berubah atau memang karena terbatasnya kesempatan untuk merubah kondisi. Selain itu, lingkungan tempat tinggal dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi kendala tersendiri bagi keluarga contoh untuk bisa berkembang. Puspitawati (2009) menyebutkan bahwa antara keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan yang

timbal balik. Hal ini berarti kondisi keluarga dapat memengaruhi kondisi masyarakat setempat, dan sebaliknya kondisi masyarakat dapat memengaruhi kondisi keluarga (Tabel 34).

Tabel 34 Sebaran contoh berdasarkan strategi koping fungsi ekonomi

No Kategori n % 1 Rendah (41-68) 63 42,0 2 Sedang (69-96) 86 57,3 3 Tinggi (97-123) 1 0,7 Total 150 100,0 Rata-rata±Sd 36,22±10,20

Kisaran (min, max) 11,00-85,40

Tipe Strategi Koping Fungsi Ekonomi

Berdasarkan Tabel 35 diketahui bahwa lebih dari separuh contoh (71,3%) melakukan strategi minimalis dimana kedua strategi yang dilakukan baik strategi penghematan (CB) maupun strategi penambahan pendapatan (GI) sama pada posisi rendah. Selain itu, sebesar 27,3 persen contoh berada pada Tipe 3 yang artinya bahwa strategi penghematan (CB) yang dilakukan tinggi sedangkan untuk strategi penambahan pendapatan (GI) yang dilakukan rendah. Hal ini mungkin terjadi karena sulitnya lapangan pekerjaan, aset yang sedikit dan keterampilan yang dimilikipun rendah sehingga contoh lebih memilih menggunakan strategi penghematan pengeluaran. Puspitawati (1998) menyebutkan bahwa strategi peningkatan pendapatan lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan strategi penghematan pengeluaran dan tidak berpengaruh banyak pada konflik keluarga.

Tabel 35 Tipe strategi koping fungsi ekonomi

Tipe Strategi Koping Fungsi Ekonomi Generating Income (GI)

Rendah Tinggi Cutting Back (CB) Rendah Tipe 1 (71,3%) Tipe 2 (0,6%)

Tinggi Tipe 3 (27,3%) Tipe 4 (0,6%)

Ket : Tipe 1 CB rendah; GI rendah, Tipe 2 CB rendah; GI tinggi, Tipe 3 CB tinggi; GI rendah, Tipe4 CB tinggi; GI tinggi.

Sebanyak masing-masing 0,6 persen contoh berada pada Tipe 2 dan 4. Tipe 2 artinya bahwa strategi penghematan yang dilakukan rendah sedangkan strategi penambahan pendapatannya tinggi. Lain halnya pada Tipe 4, yaitu kedua

strategi yang dilakukan baik itu strategi penghematan maupun strategi penambahan pendapatan sama pada posisi tinggi.

Kesejahteraan Keluarga Subjektif

Dalam penelitian ini, tingkat kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kepuasan contoh terhadap keadaan kehidupan dan gaya manajemen sumberdaya saat ini. Kesejahteraan menurut Sawidak (1985) merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi pendapatan tersebut.

Lebih dari separuh contoh (50,7%) memiliki tingkat kesejahteraan subjektif dalam kategori sedang. Saat menerima PKH tingkat kesejahteraan subjektif contoh tertinggi, yaitu dalam hal hubungan dengan orangtua, kerabat, dan tetangga. Hal ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan subjektif yang dirasakan contoh hanya sebatas hubungan sosial sedangkan, untuk keadaan materi dan lainnya belum dirasakan oleh contoh.

Tabel 36 Sebaran contoh berdasarkan tingkat kesejahteraan subjektif

No Kesejahteraan subjektif n % 1 Rendah (22-36) 13 8,0 2 Sedang (37-52) 80 50,7 3 Tinggi (53-66) 57 41,3 Total 150 100,0 Rata-rata±SD 49,65±8,5 Kisaran (Min,Max) 27-66

Hubungan antar Variabel

Korelasi Rank Spearman digunakan dalam analisa untuk mengetahui hubungan antara karakteristik keluarga dengan dukungan sosial yang diperoleh keluarga, strategi koping fungsi ekonomi keluarga dan tingkat kesejahteraan subjektif keluarga.

Hubungan antara Karakteristik Keluarga dengan Dukungan Sosial Keluarga

Dukungan Sosial Tetangga. Dukungan sosial yang diterima oleh seorang individu dapat berasal dari tetangga dan keluarga besar. Sarafino (1996) mengartikan dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima individu dari orang lain, baik sebagai individu perorangan atau kelompok. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa dukungan sosial dari tetangga memiliki hubungan nyata dan positif (r=0.182; p=0.05) dengan aset yang dimiliki (Tabel 37). Artinya bahwa semakin besar dukungan tetangga yang diterima oleh contoh maka aset yang dimiliki oleh contoh akan semakin meningkat. Keluarga miskin identik dengan keterbatasan sumberdaya manusia. Dengan segala keterbatasannya ini keluarga miskin dituntut untuk dapat terus bertahan hidup. Dukungan sosial dari tetangga atau masyarakat sekitar merupakan modal besar bagi mereka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Semakin besar bantuan yang diterima oleh keluarga maka keluarga akan senantiasa lebih mudah dalam meningkatkan aset keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Puspitawati (2009) yang menyatakan bahwa dukungan sosial ekonomi masyarakat sangat bermanfaat bagi keluarga karena memberikan masukan berupa sumberdaya materi dan bukan materi serta peluang bagi keluarga untuk mencapai kesejahteraan.

Tabel 37 Hasil korelasi antara karakteristik keluarga dengan dukungan sosial keluarga

No Karakteristik Keluarga Dukungan

Tetangga (α)

Dukungan Keluarga (α)

1 Besar anggota keluarga -0,086 -0,131

2 Usia istri -0,067 -0,080

3 Lama pendidikan istri -0,010 -0,044

4 Pendapatan per kapita 0,104 0,079

5 Pengeluaran pangan per kapita -0,095 0,138 6 Pengeluaran non pangan per kapita 0,073 0,215**

7 Nilai aset dalam rupiah 0,182* 0,064

Keterangan: * : Korelasi signifikan pada p<0,05 ** : Korelasi signifikan pada p<0,01

Dukungan Sosial Keluarga. Dukungan sosial ekonomi masyarakat dapat dipandang sebagai suatu kekuatan masyarakat yang tercermin dari ikatan

kekerabatan dan solidaritas yang tinggi antar sesama keluarga yang selanjutnya dapat dijadikan salah satu faktor pendukung dalam menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan sehari-hari Puspitawati (2009). Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata dan positif antara dukungan keluarga dengan pengeluaran non pangan per kapita (r=0,215; p=0,01). Ini berarti bahwa semakin besar pengeluaran non pangan per kapita keluarga, maka sejalan dengan semakin besarnya dukungan yang diperoleh dari keluarga besar. Pengeluaran non pangan per kapita memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan. Artinya bahwa semakin besar pengeluaran non pangan per kapita maka pendapatan keluarga juga meningkat dan asumsinya ketika pendapatan keluarga meningkat berarti kesejahteraan keluarga juga meningkat. Sama halnya dengan dukungan sosial dari tetangga, dukungan keluarga besar juga dapat dijadikan sebagai sumberdaya keluarga dalam usaha mencapai kesejahteraan keluarga.

Hubungan antara Karakteristik Keluarga dengan Strategi Koping Fungsi Ekonomi

Setiap keluarga mempunyai strategi koping fungsi ekonomi yang berbeda-beda dalam menghadapi kondisi yang sulit, yaitu tergantung pada tingkat kesulitan hidup yang dirasakan. Strategi koping fungsi ekonomi diartikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sulit untuk kehidupan yang lebih baik. Efektif atau tidaknya strategi koping yang dilakukan tergantung pada sumberdaya yang dimiliki oleh keluarga. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata dan positif antara strategi koping fungsi ekonomi dengan besar anggota keluarga (r=0,254; p=0,01) dan usia istri (r=0,212; p=0,01). Artinya bahwa semakin bertambahnya anggota keluarga maka strategi koping fungsi ekonomi yang dilakukan juga akan semakin meningkat. Besar anggota keluarga erat kaitannya terhadap alokasi pengeluaran keluarga terutama pengeluaran pangan. Sumarwan (2003) menyebutkan bahwa keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar akan mengonsumsi pangan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang jumlah anggota keluarganya lebih sedikit. Berdasarkan hukum Engel semakin besar pengeluaran pangan maka diasumsikan bahwa keluarga tersebut belum sejahtera. Dalam artian

bahwa beban keluarga dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan akan semakin besar. Oleh karena itu, cara atau strategi koping yang dilakukan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan akan semakin sering dilakukan dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga.

Tabel 38 Hasil korelasi antara karakteristik keluarga dengan strategi koping fungsi ekonomi keluarga

No Karakteristik Keluarga Strategi Koping Fungsi Ekonomi (α)

1 Besar anggota keluarga 0,254**

2 Usia istri 0,212**

3 Lama pendidikan istri -0,096

4 Pendapatan per kapita -0,238**

5 Pengeluaran pangan per kapita -0,039

6 Pengeluaran non pangan per kapita -0,126

7 Nilai aset dalam rupiah -0,088

Keterangan: ** : Korelasi signifikan pada p<0,01

Hasil lain menyebutkan bahwa usia istri berhubungan dengan strategi koping fungsi ekonomi. Artinya semakin bertambahnya usia istri maka strategi koping yang dilakukan juga akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya usia seseorang, maka pengalaman yang dimilikipun akan semakin besar. Hal ini yang membuat strategi koping yang dilakukan keluarga semakin banyak dan beragam. Lazarus dan Folkman (1984) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi strategi koping seseorang semakin banyak adalah pengalamannya dalam menghadapi masalah. Selain itu, pendapatan juga mempunyai hubungan nyata dan negatif (r=-0,238; p=0,01) dengan strategi koping. Hal ini jelas bahwa semakin besar pendapatan asumsinya bahwa permasalahan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari berkurang atau bahkan tidak ada sehingga strategi atau cara yang dilakukan pun akan semakin berkurang. Deacon dan Firebaugh (1988) menyatakan bahwa keluarga memiliki strategi koping apabila terjadi perubahan pendapatan sehingga akan mempengaruhi alokasi pengeluaran keluarga.

Hubungan antara Karakteristik Keluarga dengan Kesejahteraan Subjektif Variabel kesejahteraan subjektif dalam penelitian ini diukur melalui tingkat kepuasan contoh terhadap sumberdaya yang dimiliki saat menerima PKH. Contoh diberikan 22 item pertanyaan dengan skor 1=tidak puas, 2=cukup puas,

dan 3=puas. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman diketahui bahwa terdapat hubungan nyata dan positif (r=0,176; p=0,05) antara pengeluaran pangan per kapita dengan kesejahteraan subjektif. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengeluaran pangan per kapita maka kesejahteraan subjektif seseorang semakin meningkat (Tabel 39).

Tabel 39 Hasil uji korelasi antara karakteristik keluarga dengan kesejahteraan subjektif

No Karakteristik Keluarga Kesejahteraan Subjektif (α)

1 Besar anggota keluarga -0,024

2 Usia istri 0,029

3 Lama pendidikan istri 0,036

4 Pendapatan per kapita 0,094

5 Pengeluaran pangan per kapita 0,176*

6 Pengeluaran non pangan per kapita 0,145

7 Jumlah aset dalam rupiah 0,035

Keterangan: * : Korelasi signifikan pada p < 0,05

Keluarga miskin identik dengan pengeluaran pangan yang besar sehingga asumsinya semakin besar pengeluaran pangan maka kesejahteraan keluarga semakin menurun. Namun, kondisinya berbeda ketika berbicara mengenai kesejahteran subjektif. Seseorang mungkin mempunyai pandangan tersendiri tentang apa arti kesejahteraan yang mungkin berbeda dengan konsep obyektif. Konsep kesejahteraan subjektif merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda-beda sehingga memberikan nilai yang berbeda pula tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar 1997 diacu dalam Rambe 2004). Suatu keluarga walau tinggal di bawah garis kemiskinan, mungkin merasa lebih sejahtera, karena mereka merasa lebih bersyukur atas karunia-Nya, merasa keinginannya sudah terpenuhi, merasa telah hidup selaras dengan alam dan alasan lainnya (Syarief et al. 1993 diacu dalam Rambe 2004). Sebaliknya suatu keluarga mungkin merasa kurang sejahtera, walau sudah berpendapatan di atas garis kemiskinan, karena masih saja ada keinginan yang belum terpenuhi dan merasa selalu ketakutan atau tertekan, merasa selalu stres dan dituntut oleh pekerjaan, serta alasan lainnya. Oleh karena itu, semakin besar pengeluaran pangan per kapita bukan berarti kesejahteraan subjektif keluarga menurun namun sebaliknya semakin besar pengeluaran pangan per kapita membuat tingkat kepuasan

seseorang terhadap apa yang dikonsumsi akan semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan seseorang merasa lebih sejahtera secara subjektif.

Hubungan antara Dukungan Sosial, Strategi Koping Fungsi Ekonomi, dan Kesejahteraan Subjektif Keluarga

Kemiskinan dan krisis ekonomi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia khususnya keluarga miskin. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga menyebabkan keluarga miskin semakin tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini menjadi stressor tersendiri bagi keluarga miskin. Greenberg (2002) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu stressor yang berkaitan dengan masalah keuangan keluarga. Oleh karena itu, keluarga miskin diharuskan memiliki strategi koping untuk bisa bertahan hidup. Menurut Puspitawati (1998), strategi keluarga dibagi dua, yakni: (1) strategi penghematan (cutting-back expense) dan (2) strategi peningkatan pendapatan (income generating strategy). Dari hasil uji Korelasi Spearman, diketahui bahwa:

1. Terdapat hubungan nyata positif antara dukungan keluarga dan kesejahteraan subjektif dengan angka koefisiensi r= 0,205 pada taraf 5 persen.

2. Terdapat hubungan nyata negatif antara strategi koping fungsi ekonomi keluarga dengan kesejahteraan subjektif dengan angka koefisiensi r= 0,264 pada taraf 1 persen.

Berdasarkan hasil uji tersebut diketahui bahwa semakin tinggi dukungan keluarga yang diperoleh maka kesejahteraan subjektif yang diterima oleh contoh juga semakin meningkat. Kesejahteraan subjektif erat kaitannya dengan persepsi tentang apa yang dirasakan oleh seseorang. Dukungan keluarga besar yang tinggi akan membuat perasaan seseorang lebih aman dan ketakutan dalam menghadapi kesulitan hidup juga berkurang. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dukungan keluarga besar yang tinggi akan membuat contoh merasa tidak sendiri, ada yang senantiasa membantu dalam kondisi yang serba kekurangan. Hal inilah yang membuat contoh merasa dirinya lebih sejahtera secara subjektif.

Hasil lain menyebutkan bahwa strategi koping fungsi ekonomi berhubungan dengan kesejahteraan subjektif. Ini berarti bahwa semakin sering

strategi koping fungsi ekonomi dilakukan maka kesejahteraan subjektif contoh akan semakin menurun. Hal ini diduga karena semakin jarang strategi koping fungsi ekonomi dilakukan maka asumsinya pendapatan keluarga semakin meningkat sehingga permasalahan yang terkait dengan keuangan akan lebih tertangani dengan baik. Ini yang membuat contoh merasa dirinya lebih sejahtera secara subjektif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif Keluarga Hasil menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif keluarga dipengaruhi positif oleh faktor besar anggota keluarga, dukungan sosial dan total pengeluaran per kapita serta dipengaruhi negatif oleh faktor lama pendidikan istri dan strategi koping fungsi ekonomi. Secara lebih rinci berikut ini diuraikan masing-masing pengaruh dari variabel independen. Terdapat pengaruh positif dari besar anggota keluarga (β=0,224 ; p=0,013*) terhadap kesejahteraan keluarga subjektif. Artinya bahwa semakin tinggi jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula kesejahteraan subjektif keluarga. Hal ini terkait dengan faham yang masih dianut oleh beberapa keluarga yang mengatakan bahwa “banyak anak banyak rezeki” sehingga bagi beberapa keluarga memiliki anggapan dengan bertambahnya jumlah anak akan mendatangkan rezeki bagi keluarga. Selain itu, ada juga keluarga yang memandang bahwa anak memiliki nilai ekonomi dalam artian bahwa dapat dijadikan sumberdaya keluarga yang nantinya dapat membantu keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kembali pada konsep kesejahteraan subjektif setiap keluarga memiliki beragam persepsi terkait dengan besar anggota keluarga. Ada keluarga yang menyukai keramaian dalam rumah sehingga keluarga memilih untuk memiliki anak banyak, harapannya agar hidupnya tidak sepi. Hal inilah yang membuat keluarga merasa bahwa dirinya sejahtera secara subjektif.

Tabel 40 Analisis regresi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan subjektif keluarga

No Variabel Independent Kesejahteraan Subjektif β T p

1 Usia istri 0,044 0,535 0,593

2 Lama pendidikan istri -0,243 -2,763 0,007**

3 Besar anggota keluarga 0,224 2,515 0,013*

4 Dukungan sosial 0,155 2,074 0,040*

5 Nilai aset dalam rupiah 0,027 0,352 0,726

6 Strategi koping fungsi ekonomi -0,426 -5,293 0,000**

7 Dana PKH 0,115 1,380 0,170

8 Total pengeluaran per kapita 0,262 3,182 0,002**

F (p) 5,605 (0,00)

Adj. R2 0, 199

df 148

N 150

Keterangan : * : signifikan pada taraf 0,05 ** : signifikan pada taraf 0,01

Terdapat pengaruh positif (β=0,155 ; p=0,040*) dari dukungan sosial terhadap kesejahteraan subjektif keluarga. Artinya bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka kesejahteraan subjektif keluarga juga akan semakin tinggi. Dukungan sosial terutama dalam hal ekonomi merupakan suatu aset atau kekayaan bagi keluarga yang berasal dari lingkungan sosial disekitarnya (Puspitawati 2009). Dengan adanya dukungan sosial maka akan mempermudah keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif keluarga. Dukungan sosial yang diterima oleh keluarga tidak hanya dalam hal dukungan materi saja namun terkadang dalam bentuk dukungan emosional. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dapat diketahui bahwa dengan adanya dukungan sosial yang tinggi baik itu dari keluarga besar maupun tetangga maka akan memberikan rasa aman bagi contoh. Contoh merasa bahwa hidupnya tidak sendiri ada yang senantiasa membantu saat kondisi sulit. Hal inilah yang membuat contoh merasa bahwa dirinya sejahtera secara subjektif.

Hasil lain menyebutkan bahwa total pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif (β=0,262 ; p=0,002**) terhadap kesejahteraan subjektif. Artinya bahwa semakin tinggi pengeluaran keluarga maka kesejahteraan subjektif keluarga juga akan semakin tinggi. Besarnya pengeluaran per kapita erat hubungannya dengan semakin tingginya pendapatan keluarga. Maka dari itu,

terjadinya perubahan pendapatan akan mempengaruhi nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah keluarga (Guhardja et al. 1992). Perubahan pendapatan akan mengubah selera dan kebutuhan juga upaya keluarga untuk dapat mewujudkan secara kualitatif tujuan yang akan dicapai sehingga dengan bertambahnya pendapatan akan meningkatkan pengeluaran per kapita keluarga. Kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi inilah yang membuat contoh merasa bahwa dirinya sejahtera secara subjektif.

Selanjutnya hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif (β=-0,426 ; p=0,000**) dari strategi koping fungsi ekonomi keluarga terhadap kesejahteraan subjektif. Artinya semakin rendah strategi koping fungsi ekonomi yang dilakukan maka kesejahteraan subjektif keluarga akan semakin meningkat. Keluarga miskin memiliki pola berfikir yang sederhana artinya apabila kebutuhan dasar (basic need) mereka sudah tercukupi, maka mereka sudah merasa puas. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga juga tidak maksimal. Mereka sudah merasa sejahtera secara subjektif dengan kondisi yang ada. Hal ini bertentangan dengan teori kebutuhan yang menyebutkan bahwa ketika kebutuhan primer seseorang terpenuhi maka seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan sekundernya. Teori Maslow menyebutkan bahwa, manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (Sumarwan 2003).

Variabel lama pendidikan istri memiliki pengaruh negatif ((β=-0,243 ; p=0,007**) terhadap kesejahteraan subjektif. Artinya bahwa semakin lama pendidikan istri maka kesejahteraan subjektif keluarga akan semakin menurun. Salah satu karakteristik keluarga miskin, yaitu memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar contoh khususnya di Kecamatan Dramaga tidak memenuhi program wajib belajar sembilan tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi bukanlah menjadi prioritas utama keluarga. Dengan pendidikan yang rendah asumsinya bahwa pengetahuan yang dimiliki juga terbatas sehingga ekspektasi keluarga miskin terhadap kehidupan mereka juga tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi sehari-hari keluarga miskin lebih cenderung pasrah dan selalu bersyukur dengan

segala sesuatu yang didapat. Disamping itu, terkait dengan culture orang Sunda sendiri, mereka memiliki kecenderungan “nerimo” dan pasrah terhadap segala kondisi yang dihadapi.

Variabel usia istri, aset keluarga, dan besaran dana PKH tidak berpengaruh secara nyata terhadap kesejahteraan subjektif. Hal ini diduga karena rendahnya keragaman data (ini berkaitan dengan data yang diperoleh terlalu homogen, yakni berasal dari keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan). Selain itu, tingkat kesejahteraan subjektif seseorang tidak hanya ditentukan oleh usia, dengan bertambahnya usia bukan berarti kesejahteraan subjektif seseorang meningkat. Walaupun usia yang dimiliki masih tergolong muda namun persepsi mengenai ekspektasi atau harapannya terhadap kehidupan yang dijalani sudah tercapai maka dapat dikatakan orang tersebut sudah merasa sejahtera secara subjektif. Aset dan besaran dana PKH merupakan sumberdaya materi yang dimiliki keluarga. Aset dan besarnya dana PKH tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan subjektif karena kesejahteraan subjektif tidak hanya diukur dari sumberdaya materi yang dimiliki keluarga saja namun banyak aspek lainnya seperti hubungan dengan oranglain, manajemen keuangan yang dilakukan, perasaan terhadap perilaku anak, dan kepuasaan dan kebahagiaan terhadap hubungan perkawinan.

Pembahasan Umum

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam usaha membangun kemajuan suatu bangsa. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan SDM suatu bangsa. IPM diukur dari 3 komponen bidang kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Indonesia pada tahun 2002, yaitu sebesar 65,8 poin, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, pada tahun 2002, Indonesia berada pada urutan ke 111 dari 117 negara. (Human Development Report 2004). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam usaha membangun SDM bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki prioritas dalam usaha meningkatan kualitas SDM (Human Investment). Hal ini dapat diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan sehingga akan menghasilkan SDM yang bermutu. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, maka akan membuka akses terhadap pendapatan (ekonomi) dan dengan pendapatan yang tinggi, maka dengan sendirinya masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatannya dan akhirnya dapat memutus lingkaran kemiskinan.

Program pemberdayaan sosial bidang pendidikan dianggap sebagai salah satu solusi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bangsa. Pemberdayaan sosial diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan (Sumodiningrat 2009). Salah satu program nasional yang berbasis pemberdayaan sosial ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada keluarga sangat miskin sehingga harapannya dalam jangka panjang dapat meningkatkan mutu SDM Indonesia (human investment). Dalam kerangka memahami suatu keluarga, maka diperlukan suatu konsep. Salah satu konsep yang dapat digunakan ialah teori struktural fungsional. Karena teori Struktural Fungsional lebih dapat menjabarkan fungsi keluarga secara luas yang memiliki tujuan akhir kesejahteraan keluarga.

Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling