OPTIMALISASI PEMANFAATAN LIMBAH KULIT

SINGKONG MENJADI PAKAN TERNAK DALAM RANGKA

MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA ENYE-ENYE

(Optimising the Use of Cassava Pell as Feed for the Empowerment

of Enye-Enye Farmers)

VYTA W.HANIFAH1,D.YULISTIANI2danS.AA.ASMARASARI2

1Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Jl. Tentara Pelajar No. 10, Bogor 2Balai Penelitian Ternak, PO Box 212, Bogor 16002

ABSTRACT

Processing cassava as “enye-enye” (snack) produces waste of cassava peel that could be used to feed goats/sheep.This activity aims to assess the utilization of cassava peel waste as feed for goat/sheep, which was done by empowering entrepreneurs of “enye-enye”. Study conducted in Sukabumi and Bogor district, with respondents involving the business community. Data collected through survey using semi-structured questionnaire and analyzed by qualitative descriptive. Laboratory analysis performed on cassava peel to test its management methods to feed goats/sheep. The results showed that the potential of cassava peel as cattle feed had been known by respondents. This was shown by the existence of respondents in Sukabumi district gave directly to the flocks, whereas in Bogor they did chopping and whitter then gave it to the flocks. However, more cassava peels still waste and not used. Training was also initiated to introduce the method of cassava peel management into cheap and easy feed. Submersion may reduce the content of Cyanide to the safe limit for consumption to goats/sheep.

Key Words: Goats, Sheep, “Enye-Enye” Snack, Cassava Peel Waste, Submersion

ABSTRAK

Usaha pembuatan enye-enye menghasilkan limbah kulit singkong yang dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak kambing/domba. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak kambing/domba yang dilakukan dengan memberdayakan pelaku usaha enye-enye. Kajian dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, dengan responden melibatkan para pelaku usaha. Data dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner semi terstruktur dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis laboratorium dilakukan terhadap sampel kulit singkong untuk menguji metode pengelolaannya menjadi pakan ternak kambing/ domba. Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi kulit singkong sebagai pakan ternak sudah diketahui oleh para pelaku. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian kulit singkong langsung ke ternak yang dilakukan oleh peternak Desa Bojongkembar, sedangkan peternak desa Cipambuan melakukan pencacahan dan pelayuan sebelum memberikannya pada ternak. Akan tetapi masih banyak kulit singkong yang terbuang dan tidak dimanfaatkan. Melalui kajian ini, dilakukan pelatihan sebagai sarana memperkenalkan metode pengelolaan kulit singkong menjadi pakan ternak yang murah dan mudah, yaitu dengan perendaman yang dapat menurunkan kandungan Sianida hingga pada batas aman untuk dikonsumsi.

Kata Kunci: Kambing, Domba, Enye-Enye, Limbah Kulit Singkong, Perendaman

PENDAHULUAN

Enye-enye merupakan jenis panganan berbahan baku singkong yang dapat diusahakan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan (generating income) disamping pendapatan

utama yang diperoleh secara kontinyu. Usaha ini dianggap sangat membantu dalam memberikan cash money bagi rumahtangga di pedesaan yang ketersediaan singkongnya masih melimpah. Usaha pembuatan enye-enye, selain menghasilkan produk enye-enye itu

sendiri juga menghasilkan limbah kulit singkong yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah tersebut masih banyak yang terbengkalai dan hanya ditumpuk di suatu tempat hingga menjadi kompos dengan sendirinya. Padahal limbah kulit singkong memiliki potensi untuk diolah menjadi pakan ternak kambing/domba karena nilai nutrisinya yang tinggi sebagai sumber karbohidrat. Peluang ini memberi kesempatan kepada peternak untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah kulit singkong yang banyak tersedia di lokasi usaha pembuatan enye-enye.

Di Jawa Barat, terdapat sentra usaha pembuatan enye-enye, dua diantaranya adalah Kabupaten Sukabumi (Desa Bojongkembar) dan Kabupaten Bogor (Desa Cipambuan). Masing-masing lokasi tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan dilihat dari segi pengadaan bahan baku singkong, teknik pemrosesan, efisiensi usaha dan kualitas. Teknologi pengolahan singkong yang dilakukan masih relatif tradisional dan tempat pengolahan belum tertata dengan baik, sehingga mempengaruhi penampilan dan higienitas yang berdampak pada rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Desa Bojongkembar memiliki kelebihan dalam hal kuantitas produksi dan jangkauan pemasaran, tetapi kelemahannya terletak pada teknologi yang masih sederhana dan kualitas produk yang cenderung seragam. Lain halnya dengan di Kabupaten Bogor, usaha pembuatan enye-enye merupakan usaha yang baru ditumbuhkan. Pelaku usahanya adalah ibu-ibu rumah tangga/anak perempuan, karena usaha ini hanya bersifat sampingan. Teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian melalui pembinaan oleh BB Pascapanen dan BB Pengkajian, sehingga sudah terjamin higienitas dan kualitas produknya. Hal yang sangat membedakan adalah jangkauan pemasaran antara kedua produk enye-enye tersebut. Produk Bojongkembar telah menjangkau pasar ibukota dan luar kota lainnya, sedangkan produk Cipambuan masih terbatas berdasarkan pesanan.

Pelaku usaha enye-enye yang memelihara ternak domba/kambing sangat sedikit, akibatnya responden untuk pengumpulan data pemeliharaan ternak juga terbatas. Akan tetapi jumlah pelaku usaha enye-enye di Desa

Bojongkembar bahkan mencapai 100 KK, karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun sejak tahun 1984. Berbeda dengan di Desa Cipambuan, pada awal inisiasi usaha terdapat 10 orang pelaku usaha, namun pada saat survei kegiatan, jumlah pelaku yang masih aktif membuat enye-enye hanya bertahan 4 orang. Hal tersebut berimplikasi pada jumlah peternak yang menjadi responden lebih banyak yang berasal dari Desa Bojongkembar daripada Desa Cipambuan.

Dalam hal pemanfaatan limbah kulit singkong, baik di Sukabumi maupun di Bogor, sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha enye-enye yang memelihara ternak. Namun pemberian tersebut hanya sebatas pada pengetahuan mereka. Di Sukabumi, pelaku memberikan limbah kulit singkong secara langsung ke ternak, sedangkan di Bogor, kulit singkong dicacah dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum diberikan ke ternak. Sebenarnya kulit singkong dapat diolah melalui beberapa perlakuan sebelum diberikan ke ternak, sehingga dapat meningkatkan nilai nutrisinya dan mengurangi kadar Sianida yang membahayakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak kambing/domba yang dilakukan dengan memberdayakan pelaku usaha enye-enye.

MATERI DAN METODE

Kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten di Jawa Barat, yaitu Desa Bojongkembar, Kabupaten Sukabumi dan Desa Cipambuan, Kabupaten Bogor mulai Desember 2008 – Februari 2010 dengan metode pengamatan lapangan (survey), desk study dan pelatihan. Pengamatan lapangan (survei) dilakukan melalui wawancara menggunakan alat bantu kuesioner semi terstruktur tipe kombinasi terbuka dan tertutup. Metode pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan yang merupakan kegiatan memperkenalkan metode-metode untuk memanfaatkan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak. Data primer yang dikumpulkan meliputi karakteristik responden (peternak), manajemen pemeliharaan ternak domba/kambing, manajemen pakan dan suplementasi pakan yang dilakukan, Selain itu, data primer juga berupa hasil pengujian sampel

kulit singkong di laboratorium Balitnak. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur baik yang berupa laporan kegiatan maupun informasi popular dari harian surat kabar terkait perkembangan yang terjadi di lokasi kajian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dan didukung dengan analisis laboratorium.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi umum lokasi dan karakteristik responden

Kabupaten Sukabumi. Desa

Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terletak sekitar 2 km dari ibukota Kecamatan Cikembar dan 43 km dari ibukota Kabupaten Sukabumi. Akses ke Desa Bojongkembar dapat melalui jalan propinsi kota Sukabumi-Pelabuhan Ratu dengan kondisi baik dan dapat dilalui semua jenis kendaraan atau angkutan. Sebagian besar penduduk berpendidikan sekolah dasar (SD) dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Namun ada pula yang bermata pencaharian sebagai buruh (tukang bangunan dan buruh bahan galian), PNS, pengrajin, pedagang dan dokter. Untuk sumber pendapatan rumah tangga diperoleh dari kegiatan on-farm (70%), non-farm (25%) dan off-farm (5%). Kegiatan on-farm menurut masyarakat merupakan kegiatan yang memiliki arti ekonomi yang penting yang dapat mensuplai atau memberi kontribusi 40% pendapatan rumah tangga. Dalam hal usaha ternak, yang dominan diusahakan di Desa Bojongkembar adalah sapi potong dan domba. Manajemen pemeliharaannya masih secara tradisional dengan mengandalkan sumber pakan dari rumput lapang dan jerami padi serta jenis hijauan pakan lainnya yang tersedia di sekitar kandang (BPTPJAWA BARAT, 2007).

Jumlah pelaku usaha enye-enye yang menjadi responden kajian ini sebanyak 11 orang dengan rataan pengalaman beternak selama 3 – 8 tahun. Rataan jumlah ternak domba yang dipelihara berkisar 13 ekor/peternak, dimana ada yang milik sendiri dan ada juga yang menggaduh. Sebanyak 45% responden menyatakan bahwa tujuan

pemeliharaan adalah penggemukan. Proporsi selanjutnya sebesar 27 dan 28 % untuk masing-masing secara berurutan adalah tujuan pembibitan dan tujuan pembibitan sekaligus penggemukan. Penjualan ternak lebih sering dilakukan pada waktu Hari Raya Idul Kurban.

Kabupaten Bogor. Cipambuan adalah

desa di Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Citaringgul. Desa ini menjadi terkenal sejak Juni 2006, setelah terpilih sebagai tempat dilaksanakannya peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-13 tahun 2006. Pada peringatan Harganas kala itu, Desa Cipambuan dijadikan lokasi Bedah Kampung yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Pada saat itu setidaknya 214 rumah telah direnovasi, dan telah dibangun mesjid, jalan, gedung SD dan Rumah Pintar sumbangan Solidaritas Istri-istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Walaupun hanya berjarak kurang lebih 20 km dari Ibukota Negara dan 9 km dari Kota Bogor, tingkat pendidikan masyarakat Desa Cipambuan masih sangat rendah. Maka tidak heran jika tingkat pengangguran dan kemiskinan di lokasi ini sangat tinggi. Mata pencarian utama penduduk Desa Cipambuan cukup beragam, yaitu petani singkong, buruh bangunan/pabrik, usaha pembuatan tepung tapioka, dan beternak kambing (SARWANI et. al., 2008).

Sedikitnya jumlah pelaku enye-enye di Desa Cipambuan berimplikasi pada sedikitnya jumlah responden untuk kajian potensi limbah kulit singkong sebagai pakan ternak, hanya ada 3 orang responden. Namun ketiganya memiliki rataan pengalaman beternak yang lebih lama daripada peternak di Desa Bojongkembar, yaitu 23 tahun. Dari sisi rataan jumlah ternak yang dipelihara, peternak Cipambuan hanya memelihara sekitar 6 ekor/peternak dimana seluruh ternaknya merupakan ternak gaduhan, tidak ada yang milik sendiri. Tujuan utama pemeliharaan ternak adalah sebagai tabungan, sehingga penjualan ternak dilakukan jika peternak memerlukan uang cash dalam jumlah besar. Kondisi perkandangan di dua lokasi tidak berbeda, yaitu menggunakan kandang panggung bersekat, sehingga pemeliharaannya sudah dilakukan secara intensif.

Potensi limbah kulit singkong

Kabupaten Sukabumi. Lokasi Desa

Bojongkembar berbatasan dengan perkebunan karet sehingga sebagian besar peternak mencari rumput di perkebunan (64% responden), meskipun pada musim kemarau mereka mencari dari tepi hutan (9%), galengan sawah (9%) dan area dekat rumah (18%), bahkan hingga keluar desa. Kulit singkong sangat potensial di Desa Bojongkembar karena hampir semua rumah tangga di desa ini mempunyai mata pencaharian sebagai pelaku usaha enye-enye. Rata-rata setiap keluarga mampu mengolah singkong sebanyak 100 kg/hari dengan limbah kulit yang diperoleh sekitar 20 kg. Jika terhitung setidaknya ada 50 rumah tangga yang membuat enye-enye, maka akan tersedia 1000 kg kulit singkong per hari. Apabila bahan kering kulit singkong 60% maka akan diperoleh 600 kg limbah kulit singkong. Sejumlah tersebut akan dapat memberi makan 1000 ekor kambing/domba dengan berat badan 20 kg, dimana pemberiannya dicampur dengan rumput sebagai sumber serat. Namun kenyataannya, kulit singkong belum banyak dimanfaatkan dengan baik sebagai pakan kambing/domba karena banyak kejadian kematian kambing/domba akibat keracunan setelah memakan kulit singkong. Hal ini karena peternak belum tahu cara pemberian kulit singkong yang benar supaya ternak tidak mengalami keracunan.

Kabupaten Bogor. Di Desa Cipambuan,

kulit singkong mempunyai peranan penting sebagai campuran pada pakan rumput yang digunakan sebagai sumber energi. Hal ini karena letak Desa Cipambuan yang dekat dengan perkotaan sehingga lahan untuk mencari rumput sangat terbatas akibatnya peternak mencari rumput di tepi sungai perkebunan buah-buahan, di tepi sungai maupun di tegalan. Di Desa Cipambuan selain adanya pelaku enye-enye, terdapat juga dua pabrik pengolahan tepung tapioka. Pengolahan tepung tapioka ini menghasilkan limbah kulit singkong yang sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan untuk pakan ternak secara optimal karena biasanya dibuang begitu saja. Perolehan limbah kulit singkong dari pembuatan enye-enye sangat sedikit karena pelakunya juga sedikit. Namun potensi limbah

kulit singkong di Desa Cipambuan tidak hanya berasal dari pembuatan enye-enye, tetapi juga berasal dari pabrik pengolahan tepung tapioka. Sehingga potensi untuk memanfaatkan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak masih terbuka luas.

Teknologi pengelolaan limbah kulit singkong

Pemberian kulit singkong oleh peternak di Bojongkembar dilakukan secara langsung dicampur dengan rumput atau diberikan setelah kambing/domba diberi makan rumput. Suplementasi pakan selain singkong yang dilakukan peternak adalah dengan memberikan limbah pertanian (jagung, ubi jalar, jerami kacang tanah) leguminosa pohon dan dedak padi. Di lain pihak, peternak Cipambuan mencacahnya terlebih dulu kemudian dilayukan sebelum diberikan ke ternak. Berbeda dengan Bojongkembar, suplementasi pakan yang dilakukan peternak di Cipambuan hanya dengan memberikan leguminosa pohon. Berdasarkan praktek tersebut, diketahui bahwa tingkat kematian ternak akibat keracunan lebih besar kejadiannya di Desa Bojongkembar.

Kulit singkong yang berpotensi sebagai pakan ternak mengandung asam sianida. Konsentrasi glukosida sianogenik di kulit umbi bisa 5 sampai 10 kali lebih besar dari pada umbinya. Sifat racun pada biomass ketela pohon (termasuk kulitnya umbinya) terjadi akibat terbebasnya HCN dari glukosida sianogenik yang dikandungnya (KHAJARERN et al., 1973). Dilaporkan oleh CUZIN dan LABAT (1992) total kandungan sianida pada kulit singkong berkisar antara 150 sampai 360 mg HCN per kg berat segar. Namun kandungan sianida ini sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh varietas tanaman singkongnya (DE BRUIJN, 1971). Dilaporkan bahwa ternak domba mampu mentoleransi asam sianida pada konsentrasi 2,5 – 4,5 ppm per kg bobot hidup (BUTLER et al., 1973). Sedangkan TWEYONGYERE dan KATONGOLE (2002), melaporkan bahwa konsentrasi asam sianida yang aman dari pengaruh toksik adalah dibawah 30 ppm. Hasil analisa kandungan HCN pada kulit singkong yang diambil dari Desa Cipambuan dan Bojongkembar adalah 459,56 ppm (Tabel 1). Tingginya kandungan asam sianida dalam kulit singkong ini dapat

menimbulkan keracunan jika dikonsumsi oleh ternak (domba/kambing).

Melihat besarnya potensi kulit singkong sebagai sumber pakan ternak, dilain sisi kandungan racun sianidanya masih tinggi, maka perlu dilakukan usaha untuk mengurangi kadar asam sianida sehingga kulit singkong dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak. Pada percobaan ini dilakukan proses pengolahan kulit singkong diantaranya:

Perendaman: dilakukan dengan cara

memasukkan kulit singkong yang sudah di potong kecil-kecil ke dalam ember yang kemudian diisi air sampai kulit singkong terendam dan dibiarkan semalaman (16 jam).

Pengukusan: dilakukan dengan membersihkan kulit singkong dari tanah yang melekat (dicuci) kemudian dipotong kecil-kecil selanjutnya dikukus dalam panci yang ada saranganya yang berisi air dan didihkan selama 15 menit.

Dicampur dengan urea 3% BK: Kulit singkong dicuci kemudian dipotong kecil-kecil selanjutnya dicampur dengan urea dengan konsentrasi 3% dari berat kering. Kemudian campuran terbut dimasukkan ke dalam plastik disimpan dalam kondisi kedap udara selama 1 minggu.

Fermentasi: dilakukan dengan cara kulit singkong yang sudah dicuci kemudian diiris kecil-kecil yang selanjutnya dikukus dalam panci yang berisi air mendidih selama 15 menit, setelah itu diangkat kemudian ditebar dalam nampan sampai dingin. Setelah dingin kulit singkong ini diinokulasi dengan menggunakan kapang Trichoderma resii, kemudian ditutup dengan nampan diatasnya dan dibiarkan selama 4 hari.

Setelah pemberian perlakuan, kulit singkong pada masing-masing perlakuan dianalisa kandungan asam sianidanya.

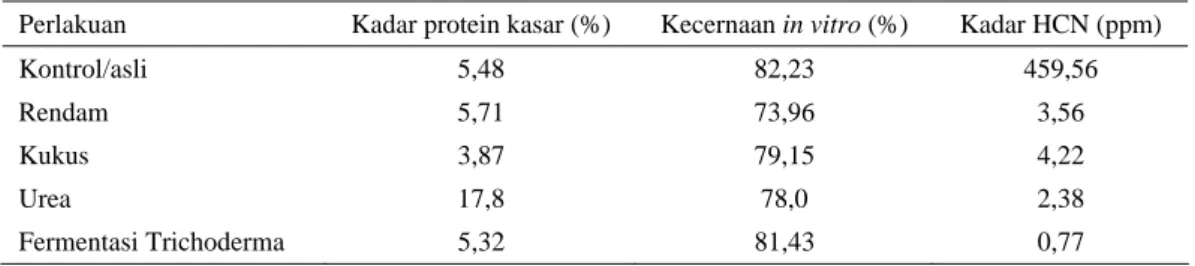

Sedangkan untuk analisa kandungan protein dan kecernaan in vitro-nya, semua kulit singkong yang sudah diberi perlakuan dikeringkan dalam oven pada suhu 55°C selama 48 jam kemudian digiling halus. Hasil analisa dari kulit singkong kontrol dan kulit singkong yang sudah mengalami proses pengolahan terlihat pada Tabel 1.

Kandungan protein kulit singkong yang tidak diolah adalah 5,48 (Tabel 1). Pengamatan sebelumnya (OBOH, 2006) mendapatkan kandungan protein kulit singkong yang lebih tinggi (8,2%). Pengaruh perlakuan terhadap kandungan protein kulit singkong hanya meningkat pada pencampuran dengan urea, hal ini disebabkan urea mensuplai nitrogen. Sedangkan perlakuan lain tidak ada perubahan pada kandungan proteinnya, bahkan pada perlakuan pengukusan menyebabkan penurunan kandungan protein kasarnya.

Kulit singkong dapat dipergunakan sebagai sumber karbohidrat terlarut hal ini disebabkan karena tingginya kandungan bahan ekstrak tanpa N (BETN) yang dilaporkan oleh DEVENDRA (1977) adalah 68,6%, sedangkan OBOH (2006) melaporkan sebesar 64,6%. Melihat tingginya kadar BETN ini maka wajar bila kecernaan kulit singkong juga tinggi, seperti terlihat pada hasil analisa kecernaan kulit singkong yang diperoleh dari desa Bojongkembar dan desa Cipambuan, yang mempunyai kecernaan secara in vitro sebesar 82,23% (Table 1). Melihat tingginya nilai kecernaan ini kulit singkong sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pakan domba/kambing. Tidak ada pengaruh yang nyata dari pengaruh perlakuan terhadap kecernaan in vitro-nya.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa kulit singkong yang tidak diolah mempunyai kandungan HCN yang sangat tinggi (459,56 ppm), kandungan Tabel 1. Berbagai macam perlakuan pada kulit singkong dan pengaruhnya terhadap kadar protein, kecernaan

in vitro (IVOMD) dan kadar sianida (HCN)

Perlakuan Kadar protein kasar (%) Kecernaan in vitro (%) Kadar HCN (ppm)

Kontrol/asli 5,48 82,23 459,56

Rendam 5,71 73,96 3,56

Kukus 3,87 79,15 4,22

Urea 17,8 78,0 2,38

HCN jauh di atas batas yang dapat ditoleransi oleh ternak domba/kambing yang sebesar 2,5 – 4,5 ppm/kg bobot hidup (BUTLER et al., 1973).Oleh karena itu, kejadian keracunan pada domba/kambing yang memakan kulit singkong segar sering terjadi di Desa Bojongkembar. Demikian juga kejadian keracunan pada kambing yang memakan kulit singkong yang terjadi di Desa Cipambuan meskipun kulit singkong tersebut sudah dicincang dan dilayukan semalaman hal ini disebabkan proses hidrolisis HCN lebih lambat bila dalam kondisi kering.

Dengan berbagai proses pengolahan yang dilakukan pada percobaan ini terlihat bahwa kandungan HCN dapat turun secara drastis dan konsentrasi masih dibawah ambang toleransi, seperti proses fermentasi yang dapat menurunkan kadar HCN hampir hilang (0,77 ppm). Bahkan dengan proses yang paling sederhana dengan perendaman, kandungan HCN nya dalam batas yang aman. Pembebasan spontan HCN dari tanaman tergantung pada adanya enzim glukosidase (linamarase) dan air (MONTGOMERY, 1969). Enzim linamarase adalah ekstra-seluler dan mudah mencapai senyawa glukosida sianogenik setelah perusakan fisik sel. Enzim ini akan bekerja pada kondisi dingin dan rusak oleh panas. Enzim linamarase mengalami kerusakan pada suhu 72°C. Proses otohidrolisis dipertinggi jika biomas tanaman direndam dalam air setelah terlebih dahulu dicincang. Perusakan fisik sel (pencincangan) tanpa perendaman akan memperlambat pembebasan sianida.

Dengan pengolahan fermentasi menggunakan kapang Trichoderma terlihat bahwa konsentrasi HCN hampir hilang (0,77 ppm) (Tabel 1), hal ini menunjukkan bahwa kapang Trichoderma mampu dengan sangat efisien mendegradasi/mendetoksikasi asam sianida. Sebelumnya OBOH (2006) melaporkan kulit singkong yang difermentasi dengan campuran ragi Saccharomyces cerevisae dan dua bakteria Lactobacillus delbruckii dan Lactobacillus coryneformis.

Pemberdayaan pelaku usaha enye-enye

Pemberdayaan pelaku usaha enye-enye dimaksudkan untuk meningkatkan potensi mereka agar mampu meningkatkan kualitas

hidup yang lebih baik melalui usaha pembuatan enye-enye dan memanfaatkan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak. SLAMET (1978) menyatakan bahwa pelibatan masyarakat merupakan suatu konsep untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan mereka dan menggerakan mereka menuju pada peningkatan mutu kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Pendidikan nonformal dapat diperoleh melalui penyelenggaraan pelatihan.

TAMPUBOLON (2001) juga mengemukakan bahwa ada kaitan yang erat antara kualitas SDM dengan tingkat pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan kedua pernyataan tersebut, pelaku usaha di dua lokasi memperoleh pelatihan dalam bentuk learning by doing dari tenaga peneliti Badan Litbang Pertanian yang berkompeten di bidang pakan ternak. Keberadaan tenaga luar ini sebagai narasumber dan pendamping dalam mempraktekkan berbagai metode yang disampaikan di pelatihan. Dalam pelatihan tersebut, terjadi proses pembelajaran mengenai bagaimana mengelola limbah kulit singkong menggunakan metode perendaman, penambahan urea, pengukusan dan pemberian Trichoderma. Metode yang sederhana dan paling murah adalah metode perendaman, sehingga metode ini yang kemudian direkomendasikan untuk dilakukan secara optimal. Dikatakan oleh ROTHMAN (1974), bahwa pembangunan masyarakat harus berasal dari dalam diri masyarakat sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan dari pihak luar.

Tenaga dari luar hanya bersifat sebagai faktor pendukung atau pembawa inovasi, adapun perubahan yang terjadi bersumber pada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk mengambil keputusan mau mengadopsi atau tidak.

KESIMPULAN

Pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak telah dilakukan oleh peternak di lokasi kajian, meskipun masih sebatas pengetahuan tradisional. Adanya pemberdayaan pelaku usaha enye-enye dalam bentuk pelatihan

untuk mengoptimalkan ketersediaan limbah kulit singkong untuk diolah menjadi pakan ternak, memberikan pengetahuan baru mengenai metode yang sederhana dan murah untuk mengelola limbah tersebut sebelum diberikan pada ternak. Perbaikan manajemen pemberian limbah kulit singkong sebagai pakan ternak diharapkan dapat mengurangi angka kematian ternak akibat keracunan sianida yang terkandung dalam limbah kulit singkong.

DAFTAR PUSTAKA

BPTP JAWA BARAT. 2007. Laporan Prima Tani Kabupaten Sukabumi. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat, Lembang. BUTLER, G.W., R.W. BAILEY and L.D. KENNEDY.

1965. Studies on the glucosidase 'linamarase'. Phytochemistry. 4: 369 – 381.

CUZIN, N. dan M. LABAT. 1992. Reduction of cyanide levels during anaerobic digestion of cassava. Int. J. Food Sci. Technol. 27: 329 – 336.

DE BRUIJN,G.H. 1973. The cyanogenic character of cassava (Manihot esculenta). In: Cronic cassava toxicity. IDRC, Canada. pp. 43 – 48. DEVENDRA,C. 1977. Cassava as a feed source for

ruminants. In: Cassava as Animal Feed. NESTLE B. and M. GRAHAM (Eds.). IDRC, Canada. pp. 107 – 119.

KHAJARERN,S.,J.M.KHAJARERN,N.KITNAPIT and Z.O.MULLER. 1977. Cassava in the nutrition of swine. In: Cassava as animal feed. NESTLE, B. and M.GRAHAM (Eds.) IDRC, Canada. pp. 56 – 64.

MONTGOMERY, R.D. 1969. Cyanogenes. In: Toxic Constituents of Plant Foodstuff. LEINER,I.R. (Ed) Academic Press, New York.

OBOH, G. 2006. Nutrient enrichment of cassava peels using a mixed culture of Saccharomyces

cerevisae and Lactobacillus spp. solid media

fermentation Techniques. Electronic J. Biotechnol. 9(1), Issue of January 15, 2006 DOI: 10.2225/vol9-issue1-fulltext-1.

ROTHMAN, J. 1974. Approaches to community intervention. Strategies to Community Intervention. TROPMAN, J.E., J.E. ECHOLDS

and J.ROTHMAN (Eds.). Colombia University Press, NCSW.

SARWANI,M.,J.ERIZAL dan M.SUDI. 2008. Laporan Kegiatan Analisis Kebijakan. Penumbuhan pasar bagi usaha rumahtangga berbasis bahan baku singkong di Desa Cipambuan, Kabupaten Bogor. BBP2TP, Bogor.

SLAMET, M. 1978. Penyuluhan Pertanian. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.

TAMPUBOLON, D.P. 2001. Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

TWEYONGYERE, R. dan I. KATONGOLE. 2002. Cyanogenic potential of cassava peels and their detoxification for utilization as livestock feed. Vet. Human Toxicol. 44(6): 366 – 369.