IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembangunan Model

4.1.1. Perumusan Kriteria Kawasan Hutan Konservasi yang Perlu Segera Direstorasi

Rumusan kriteria kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi meliputi 2 (dua) aspek yang dipertimbangkan, yaitu: aspek tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi dan aspek tingkat kemendesakan (urgency) suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 7 (tujuh) kriteria hipotetik kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kepentingan diperoleh 17 kriteria dari rekapitulasi kriteria hasil wawancara pakar yang selanjutnya dirumuskan menjadi 8 (delapan) kriteria (Lampiran 5).

Adapun berdasarkan hasil pembobotan terhadap 8 (delapan) kriteria tersebut oleh pengambil kebijakan dapat diketahui bahwa bobot kriteria untuk menentukan prioritas kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi (Gambar 10) terdiri atas: keberadaan jenis langka dan dilindungi (bobot: 0,310), keanekaragaman tipe ekosistem (bobot: 0,181), potensi keanekaragaman jenis (bobot: 0,142), ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir (bobot: 0,127), pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari oleh stakeholders (bobot: 0,122), lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam (bobot: 0,050), tempat peninggalan budaya (bobot: 0,035), dan logistik bagi penelitian dan pendidikan (bobot: 0,033).

Gambar 10 Bobot kriteria dalam menentukan proritas kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kepentingan suatu kawasan hutan konservasi

Berdasarkan uraian tersebut, nampak jelas bahwa kriteria kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kepentingan yang memiliki bobot dominan adalah sebanyak 5 (lima) kriteria, yaitu: keberadaan jenis langka dan dilindungi, keanekaragaman tipe ekosistem, potensi keanekaragaman jenis, ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir, dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari oleh stakeholders.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi secara lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keanekaragaman tipe ekosistem Deskripsi kriteria:

Keberadaan beberapa tipe ekosistem dalam suatu kawasan hutan konservasi, seperti: ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan rawa, ekosistem hutan gambut, ekosistem hutan musim, ekosistem hutan kerangas, ekosistem padang rumput/savana, ekosistem danau, ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem hutan hujan dataran tinggi (500 – 1.000 mdpl), ekosistem hutan hujan pegunungan bawah (submontana) (1.000 – 1.500 mdpl), ekosistem hutan hujan pegunungan (montana) (> 1.500 – 2.400 mdpl), ekosistem hutan hujan subalpin (> 2.400 – 4.150 mdpl), ekosistem hutan hujan alpin (> 4.150 mdpl).

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,181 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Jumlah tipe ekosistem yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi 2. Potensi keanekaragaman jenis

Deskripsi kriteria:

Keberadaan berbagai jenis tumbuhan dan satwaliar di suatu kawasan hutan konservasi

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,142

Persyaratan yang harus dipenuhi:

Jumlah tumbuhan dan satwaliar yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi

3. Keberadaan jenis langka dan dilindungi Deskripsi kriteria:

Keberadaan jenis-jenis tumbuhan dan satwaliar yang tergolong jenis langka dan dilindungi di suatu kawasan hutan konservasi

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,310 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Terdapatnya jenis tumbuhan dan satwaliar langka dan dilindungi di suatu kawasan hutan konservasi

4. Ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir Deskripsi kriteria:

Ekosistem yang mempunyai peran dan fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan sebagai pengendali banjir bagi daerah-daerah di sekitar suatu kawasan hutan konservasi

Ekosistem yang termasuk ke dalam ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir adalah sebagai berikut: hutan berawan; hutan pada punggung gunung (ridge forest); ekosistem riparian; hutan karst/batu kapur; berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama yang masih berhutan), hutan rawa air tawar, hutan bakau, danau, dan rawa padang rumput.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,127 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Jumlah ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi

5. Lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam Deskripsi kriteria:

Keberadaan lansekap atau ciri geofisik yang dapat menjadi obyek wisata alam di suatu kawasan hutan konservasi, seperti: gua, air terjun, danau, mata air panas, puncak gunung, kawah.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar = 0,050

Persyaratan yang harus dipenuhi:

Jumlah lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi

6. Tempat peninggalan budaya Deskripsi kriteria:

Keberadaan situs/tempat peninggalan budaya di suatu kawasan hutan konservasi. Situs/tempat peninggalan budaya tersebut dapat berupa: makam keramat, hutan yang dikeramatkan, situs keramat/bersejarah (candi, kuil, galian purbakala), tempat ritual upacara/pemujaan.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar = 0,035

Persyaratan yang harus dipenuhi:

Keaktifan/pemanfaatan tempat peninggalan budaya di suatu kawasan hutan konservasi dan keberadaan masyarakat adat yang memanfaatkan tempat peninggalan budaya tersebut

7. Logistik bagi penelitian dan pendidikan Deskripsi kriteria:

Ketersediaan logistik bagi kegiatan penelitian dan pendidikan di suatu kawasan hutan konservasi.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar = 0,033

Persyaratan yang harus dipenuhi:

Tersedianya logistik bagi kegiatan penelitian dan pendidikan di suatu kawasan hutan konservasi yang meliputi: tersedianya sarana dan prasarana penelitian, obyek penelitian mudah dijumpai/ditemukan, terdapatnya sistem pengelolaan data base penelitian, tersedianya pendamping lapangan yang profesional, tersedianya peralatan penelitian yang memadai

8. Pemanfaatan SDA secara lestari oleh stakeholders Deskripsi kriteria:

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara lestari oleh stakeholders di suatu kawasan hutan konservasi, seperti: pemanfaatan air, jasa wisata alam, panas bumi, penelitian, pendidikan.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,122 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Terdapatnya beberapa persyaratan agar kegiatan pemanfaatan SDA di suatu kawasan hutan konservasi oleh stakeholders dapat lestari, yaitu: - Adanya MoU (nota kesepakatan) antara stakeholders pemanfaat SDA

dengan pihak pengelola suatu kawasan hutan konservasi

- Adanya rencana pemanfaatan SDA di suatu kawasan hutan konservasi - Adanya rencana pemulihan SDA di suatu kawasan hutan konservasi

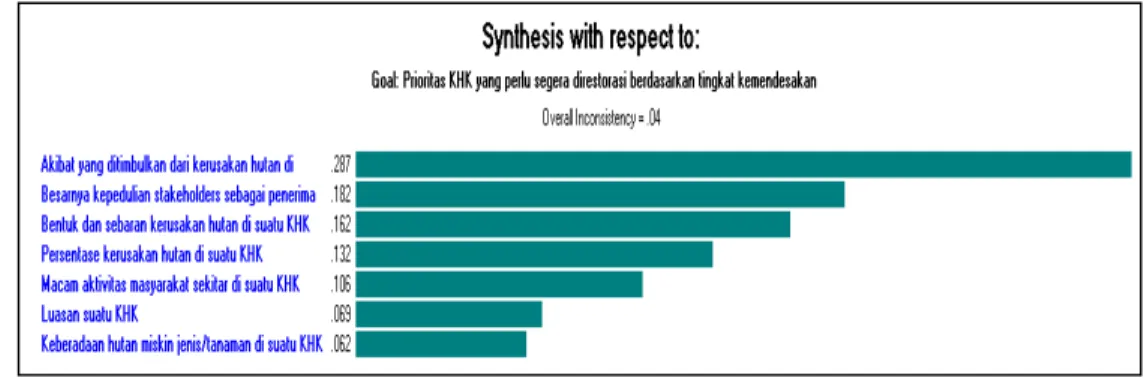

apabila terjadi kerusakan SDA akibat kegiatan pemanfaatan SDA tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 4 (empat) kriteria hipotetik kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kemendesakan diperoleh 9 (sembilan) kriteria dari rekapitulasi kriteria hasil wawancara pakar yang selanjutnya dirumuskan menjadi 7 (tujuh) kriteria (Lampiran 5). Adapun berdasarkan hasil pembobotan terhadap 7 (tujuh) kriteria tersebut oleh pengambil kebijakan dapat diketahui bahwa bobot kriteria untuk menentukan prioritas kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kemendesakan (urgency) suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi (Gambar 11) terdiri atas: akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi (bobot: 0,287), besarnya kepedulian stakeholders sebagai penerima manfaat kawasan hutan konservasi (bobot: 0,182), bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi (bobot: 0,162), persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi (bobot: 0,132), macam aktivitas masyarakat sekitar di suatu kawasan hutan konservasi (bobot: 0,106), luasan suatu kawasan hutan konservasi (bobot: 0,069), dan keberadaan hutan miskin jenis (hutan tanaman) di suatu kawasan hutan konservasi (bobot: 0,062). Secara detail, perhitungan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) kriteria kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi disajikan pada Lampiran 17.

Gambar 11 Bobot kriteria dalam menentukan proritas kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat

kemendesakan suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi Berdasarkan uraian tersebut, nampak jelas bahwa kriteria kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kemendesakan yang memiliki bobot dominan adalah sebanyak 4 (empat) kriteria, yaitu: akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi, besarnya kepedulian stakeholders sebagai penerima manfaat, bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi, dan persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi berdasarkan aspek tingkat kemendesakan (urgency) suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi secara lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi Deskripsi kriteria:

Persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi apabila dibandingkan dengan luas suatu kawasan hutan konservasi tersebut. Kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi didekati dari konsep deforestasi hutan. Deforestasi berarti terjadinya perubahan dari kondisi berhutan menjadi kondisi tidak berhutan. Kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, seperti: terjadinya penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan, pertambangan, dan bencana alam.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar = 0,132

Persyaratan yang harus dipenuhi:

Besarnya persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi 2. Bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi

Deskripsi kriteria:

Bentuk dan sebaran kerusakan hutan yang terjadi di suatu kawasan hutan konservasi. Bentuk kerusakannya dapat membulat, memanjang, tidak beraturan. Sedangkan sebaran kerusakannya dapat menyebar, mengumpul, tidak beraturan.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,162 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Jenis bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi

3. Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi

Deskripsi kriteria:

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi dapat berupa terjadinya banjir, erosi, tanah longsor, kekeringan, penurunan kualitas air, maupun bencana alam lainnya.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,287 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Frekuensi terjadinya bencana alam sebagai akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi.

4. Luasan suatu kawasan hutan konservasi Deskripsi kriteria:

Luas wilayah suatu kawasan hutan konservasi Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,069 Persyaratan yang harus dipenuhi:

5. Keberadaan hutan miskin jenis (hutan tanaman) di suatu kawasan hutan konservasi

Deskripsi kriteria:

Keberadaan hutan dengan jenis-jenis tumbuhan yang sedikit/cenderung homogen di suatu kawasan hutan konservasi yang tidak alami, misalya berupa hutan eks hutan tanaman yang kemudian beralih fungsi menjadi hutan konservasi.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,062 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Besarnya persentase hutan miskin jenis (hutan tanaman) di suatu kawasan hutan konservasi apabila dibandingkan dengan luas seluruh kawasan hutan konservasi tersebut.

6. Macam aktivitas masyarakat sekitar di suatu kawasan hutan konservasi Deskripsi kriteria:

Macam aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar di suatu kawasan hutan konservasi. Macam aktivitas masyarakat tersebut dapat berupa aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan lahan kawasan hutan (berladang, berkebun, menambang mineral) maupun aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan (hasil hutan kayu: mengambil kayu, maupun hasil hutan nonkayu: menyadap getah, mengambil buah, daun, madu, berburu) Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,106 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Terdapatnya macam aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar di suatu kawasan hutan konservasi

7. Besarnya kepedulian stakeholders sebagai penerima manfaat kawasan hutan konservasi

Deskripsi kriteria:

Besarnya kepedulian stakeholders sebagai penerima manfaat kawasan hutan konservasi.

Bobot kriteria:

Berdasarkan hasil pembobotan melalui teknik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) diperoleh nilai bobot untuk kriteria ini sebesar=0,182 Persyaratan yang harus dipenuhi:

Terdapatnya kontribusi stakeholders sebagai penerima manfaat kawasan hutan konservasi terhadap pelestarian kawasan hutan konservasi dan pembangunan masyarakat sekitar.

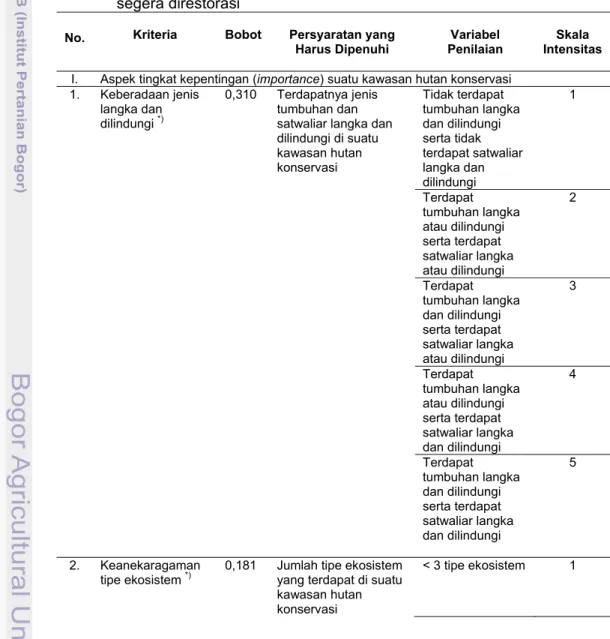

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kriteria kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi seperti yang telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya memiliki variabel penilaian dan skala intensitas seperti terlihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Kriteria dalam merumuskan kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Variabel Penilaian

Skala Intensitas I. Aspek tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi

1. Keberadaan jenis langka dan

dilindungi *)

0,310 Terdapatnya jenis tumbuhan dan satwaliar langka dan dilindungi di suatu kawasan hutan konservasi Tidak terdapat tumbuhan langka dan dilindungi serta tidak terdapat satwaliar langka dan dilindungi 1 Terdapat tumbuhan langka atau dilindungi serta terdapat satwaliar langka atau dilindungi 2 Terdapat tumbuhan langka dan dilindungi serta terdapat satwaliar langka atau dilindungi 3 Terdapat tumbuhan langka atau dilindungi serta terdapat satwaliar langka dan dilindungi 4 Terdapat tumbuhan langka dan dilindungi serta terdapat satwaliar langka dan dilindungi 5 2. Keanekaragaman tipe ekosistem *)

0,181 Jumlah tipe ekosistem yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang

Harus Dipenuhi Penilaian Variabel Intensitas Skala 3 – 4 tipe ekosistem 2 5 – 6 tipe ekosistem 3 7 – 8 tipe ekosistem 4 > 8 tipe ekosistem 5 3. Potensi keanekaragaman jenis

0,142 Jumlah tumbuhan dan satwaliar yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi Tidak terdapat tumbuhan dan tidak terdapat satwaliar 1 < 500 jenis tumbuhan dan < 100 jenis satwaliar 2 ≥ 500 jenis tumbuhan dan < 100 jenis satwaliar 3 < 500 jenis tumbuhan dan ≥ 100 jenis satwaliar 4 ≥ 500 jenis tumbuhan dan ≥ 100 jenis satwaliar 5 4. Ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir *) 0,127 Jumlah ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi ≤ 1 ekosistem penting 1 2 ekosistem penting 2 3 ekosistem penting 3 4 ekosistem penting 4 > 4 ekosistem penting 5 5. Pemanfaatan SDA

secara lestari oleh stakeholders

0,122 Terdapatnya beberapa persyaratan agar kegiatan pemanfaatan SDA di suatu kawasan hutan konservasi oleh stakeholders dapat lestari, yaitu: - Adanya MoU (nota

kesepakatan) antara stakeholders pemanfaat SDA dengan pihak pengelola suatu kawasan hutan konservasi - Adanya rencana pemanfaatan SDA di suatu kawasan hutan konservasi

- Adanya rencana pemulihan SDA di suatu kawasan hutan konservasi apabila 0% (tidak ada) stakeholders memenuhi persyaratan 1 < 25% stakeholders memenuhi persyaratan 2 25% - 50% stakeholders memenuhi persyaratan 3 > 50% - 75% stakeholders memenuhi persyaratan 4 > 75% stakeholders memenuhi persyaratan 5

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang

Harus Dipenuhi Penilaian Variabel Intensitas Skala terjadi kerusakan

SDA akibat kegiatan pemanfaatan SDA tersebut

6. Lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam *)

0,050 Jumlah lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam yang terdapat di suatu kawasan hutan konservasi ≤ 1 lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam 1 2 lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam 2 3 lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam 3 4 lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam 4 > 4 lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam 5 7. Tempat peninggalan budaya *) 0,035 Keaktifan/pemanfaatan tempat peninggalan budaya di suatu kawasan hutan konservasi dan keberadaan

masyarakat adat yang memanfaatkan tempat peninggalan budaya tersebut Tidak pernah dikunjungi lagi 1 Kadang-kadang dikunjungi dan tidak terdapat masyarakat adat 2 Kadang-kadang dikunjungi dan masih terdapat masyarakat adat 3 Rutin dikunjungi dan tidak terdapat masyarakat adat 4 Rutin dikunjungi dan masih terdapat masyarakat adat 5 8. Logistik bagi penelitian dan pendidikan 0,033 Tersedianya logistik bagi kegiatan penelitian dan pendidikan di suatu kawasan hutan konservasi yang meliputi: - Tersedianya sarana dan prasarana penelitian - Obyek penelitian mudah dijumpai/ditemukan - Terdapatnya sistem pengelolaan data 1 persyaratan terpenuhi 1 2 persyaratan terpenuhi 2 3 persyaratan terpenuhi 3 4 persyaratan terpenuhi 4 5 persyaratan terpenuhi 5

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang

Harus Dipenuhi Penilaian Variabel Intensitas Skala base penelitian - Tersedianya pendamping lapangan yang profesional - Tersedianya peralatan penelitian yang memadai

II. Aspek tingkat kemendesakan (urgency) suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi: 1. Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi 0,287 Frekuensi terjadinya bencana alam sebagai

akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi Bencana alam terjadi ≤ 1 kali/tahun 1 Bencana alam terjadi 2 kali/tahun 2 Bencana alam terjadi 3 kali/tahun 3 Bencana alam terjadi 4 kali/tahun 4 Bencana alam terjadi > 4 kali/tahun 5 2. Besarnya kepedulian stakeholders sebagai penerima manfaat kawasan hutan konservasi 0,182 Terdapatnya kontribusi stakeholders sebagai penerima manfaat kawasan hutan konservasi terhadap pelestarian kawasan hutan konservasi dan pembangunan masyarakat sekitar 0% (tidak ada) stakeholders berkontribusi terhadap pelestarian kawasan hutan konservasi dan pembangunan masyarakat sekitar 1 < 25% stakeholders berkontribusi terhadap pelestarian kawasan hutan konservasi dan pembangunan masyarakat sekitar 2 25% - 50% stakeholders berkontribusi terhadap pelestarian kawasan hutan konservasi dan pembangunan masyarakat sekitar 3 > 50% - 75% stakeholders berkontribusi terhadap pelestarian 4

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang

Harus Dipenuhi Penilaian Variabel Intensitas Skala kawasan hutan konservasi dan pembangunan masyarakat sekitar > 75% stakeholders berkontribusi terhadap pelestarian kawasan hutan konservasi dan pembangunan masyarakat sekitar 5 3. Bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi

0,162 Jenis bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi Bentuk kerusakan dan sebaran kerusakan tidak beraturan 1 Bentuk kerusakan memanjang dan sebaran kerusakan menyebar 2 Bentuk kerusakan membulat dan sebaran kerusakan menyebar 3 Bentuk kerusakan memanjang dan sebaran kerusakan mengumpul 4 Bentuk kerusakan membulat dan sebaran kerusakan mengumpul 5 4. Persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi 0,132 Besarnya persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan konservasi 0% (tidak ada) mengalami kerusakan hutan 1 < 25% mengalami kerusakan hutan 2 25% - 50% mengalami kerusakan hutan 3 > 50% - 75% mengalami kerusakan hutan 4 > 75% mengalami kerusakan hutan 5 5. Macam aktivitas masyarakat sekitar di suatu kawasan hutan konservasi 0,106 Terdapatnya macam aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar di suatu

Tidak ada aktivitas pengelolaan lahan dan tidak ada aktivitas

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang

Harus Dipenuhi Penilaian Variabel Intensitas Skala kawasan hutan konservasi pemanfaatan hasil hutan Hanya ada aktivitas pemanfaatan hasil hutan nonkayu 2

Tidak ada aktivitas pengelolaan lahan dan ada aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu

3

Ada aktivitas pengelolaan lahan dan tidak ada aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu 4 Ada aktivitas pengelolaan lahan dan ada aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu 5 6. Luasan suatu kawasan hutan konservasi 0,069 Ukuran/luas wilayah suatu kawasan hutan konservasi ≥ 40.000 ha 1 30.000 ha - < 40.000 ha 2 20.000 ha - < 30.000 ha 3 10.000 ha - < 20.000 ha 4 < 10.000 ha 5 7. Keberadaan hutan miskin jenis (hutan tanaman) di suatu kawasan hutan konservasi

0,062 Besarnya persentase hutan miskin jenis (hutan tanaman) di suatu kawasan hutan konservasi apabila dibandingkan dengan luas seluruh kawasan hutan konservasi tersebut

0% (tidak ada) kawasan hutan konservasi berupa hutan miskin jenis (hutan tanaman)

1

< 25% kawasan hutan konservasi berupa hutan miskin jenis (hutan tanaman)

2

25% - 50% kawasan hutan konservasi berupa hutan miskin jenis (hutan tanaman)

3

> 50% - 75% kawasan hutan konservasi berupa hutan miskin jenis (hutan tanaman)

4

> 75% kawasan hutan konservasi berupa hutan miskin jenis (hutan tanaman)

5

Keterangan: *) Modifikasi dari Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika (MacKinnon, 1993)

4.1.2. Perumusan Kriteria Lokasi/Bagian Kawasan Hutan Konservasi Tertentu yang Perlu Segera Direstorasi

Berdasarkan hasil studi literatur dapat diketahui bahwa kawasan hutan konservasi berupa taman nasional saat ini berjumlah 50 unit, yang terbagi menjadi 24 unit (48%) tergolong taman nasional yang memiliki ekosistem hutan dataran rendah dan 26 unit (52%) tergolong taman nasional yang memiliki ekosistem hutan pegunungan. Secara umum, ke-50 taman nasional tersebut memiliki kondisi umum yang sama, yaitu berupa: penutupan lahan, kekayaan jenis tumbuhan, sebaran satwaliar langka atau dilindungi, lereng, elevasi, jenis tanah, intensitas hujan, luas kerusakan kawasan hutan konservasi, kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi, dan luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi. Secara lebih detail kondisi umum ke-50 taman nasional tersebut disajikan pada Lampiran 3 – Lampiran 4.

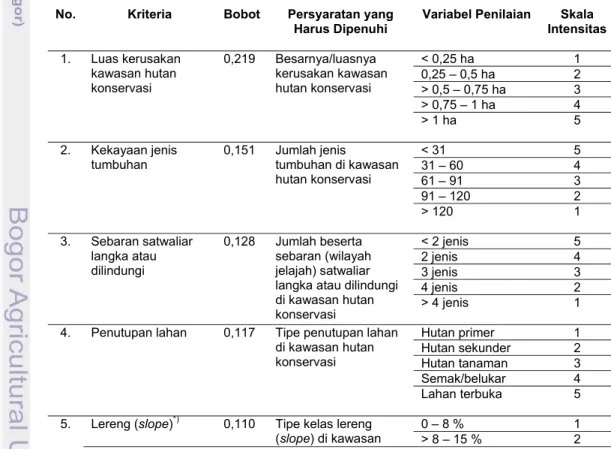

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 9 (sembilan) kriteria hipotetik lokasi/bagian kawasan hutan konservasi tertentu yang perlu segera direstorasi diperoleh 15 kriteria dari rekapitulasi kriteria hasil wawancara pakar yang selanjutnya dirumuskan menjadi 10 kriteria (Lampiran 6). Adapun berdasarkan hasil pembobotan terhadap 10 kriteria tersebut oleh pengambil kebijakan dapat diketahui bahwa bobot kriteria untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi (Gambar 12) terdiri atas: luas kerusakan kawasan hutan konservasi (bobot: 0,219), kekayaan jenis tumbuhan (bobot: 0,151), sebaran satwaliar langka atau dilindungi (bobot: 0,128), penutupan lahan (bobot: 0,117), lereng (slope) (bobot: 0,110), intensitas hujan (curah hujan tahunan rata-rata/hari hujan total dalam satu tahun) (bobot: 0,065), kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi (bobot: 0,063), jenis tanah (kepekaan terhadap erosi) (bobot: 0,054), elevasi/ketinggian (bobot: 0,051), dan luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi (bobot: 0,041). Dengan demikian kriteria lokasi/bagian kawasan hutan konservasi tertentu yang perlu segera direstorasi yang terpenting adalah luas kerusakan kawasan hutan konservasi, kekayaan jenis tumbuhan, sebaran satwaliar langka dan dilindungi, penutupan lahan, dan lereng. Secara detail, perhitungan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) kriteria lokasi/bagian kawasan hutan konservasi tertentu yang perlu segera direstorasi disajikan pada Lampiran 18.

Gambar 12 Bobot kriteria dalam menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi seperti yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya memiliki variabel penilaian dan skala intensitas seperti terlihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Kriteria dalam merumuskan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Variabel Penilaian Skala Intensitas 1. Luas kerusakan kawasan hutan konservasi 0,219 Besarnya/luasnya kerusakan kawasan hutan konservasi < 0,25 ha 1 0,25 – 0,5 ha 2 > 0,5 – 0,75 ha 3 > 0,75 – 1 ha 4 > 1 ha 5 2. Kekayaan jenis tumbuhan 0,151 Jumlah jenis tumbuhan di kawasan hutan konservasi < 31 5 31 – 60 4 61 – 91 3 91 – 120 2 > 120 1 3. Sebaran satwaliar langka atau dilindungi 0,128 Jumlah beserta sebaran (wilayah jelajah) satwaliar langka atau dilindungi di kawasan hutan konservasi < 2 jenis 5 2 jenis 4 3 jenis 3 4 jenis 2 > 4 jenis 1

4. Penutupan lahan 0,117 Tipe penutupan lahan di kawasan hutan konservasi Hutan primer 1 Hutan sekunder 2 Hutan tanaman 3 Semak/belukar 4 Lahan terbuka 5

5. Lereng (slope)*) 0,110 Tipe kelas lereng

No. Kriteria Bobot Persyaratan yang

Harus Dipenuhi Variabel Penilaian Intensitas Skala

hutan konservasi > 15 – 25 % 3

> 25 – 45 % 4

> 45 % 5

6. Intensitas hujan*) 0,065 Curah hujan tahunan rata-rata/hari hujan total dalam satu tahun di kawasan hutan konservasi < 13,6 mm/hari 1 13,6 – 20,7 mm/hari 2 > 20,7 – 27,7 mm/hari 3 > 27,7 – 34,8 mm/hari 4 > 34,8 mm/hari 5 7. Kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi 0,063 Jumlah kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi < 125 jiwa/km2 1 125 – 249 jiwa/km2 2 250 – 374 jiwa/km2 3 375 – 499 jiwa/km2 4 > 499 jiwa/km2 5

8. Jenis tanah*) **) 0,054 Tipe kelas jenis tanah berdasarkan kepekaan terhadap erosi di kawasan hutan konservasi Entisol, aquic, alfisol/aqualf, aquult 1 Ultisol 2 Inceptisol, alfisol 3 Andisol, oxisol, vertisol, spodosol 4 Entisol, histosol, rendoll 5

9. Elevasi/ketinggian 0,051 Tipe kelas elevasi/ketinggian di kawasan hutan konservasi < 1.000 mdpl 1 1.000 – 1.500 mdpl 2 > 1.500 – 2.000 mdpl 3 > 2.000 – 2.500 mdpl 4 > 2.500 mdpl 5 10. Luas pemilikan/ penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi 0,041 Ukuran/luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi < 0,25 ha 5 0,25 – 0,5 ha 4 > 0,5 – 0,75 ha 3 > 0,75 – 1 ha 2 > 1 ha 1

Keterangan: *) Diadopsi dari SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

**) Nama tanah menurut USDA Soil Taxonomy 1975 (Hardjowigeno, 2003).

Secara lebih detail, kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penutupan lahan

Penutupan lahan merupakan istilah yang berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi (Lillesand et al., 1990).

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria penutupan lahan untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin buruk kondisi penutupan lahan di suatu lokasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin baik kondisi penutupan lahan di suatu lokasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan semakin buruknya/tidak adanya tutupan lahan di suatu lokasi dapat mengakibatkan semakin besarnya kerusakan hutan dan lahan yang terjadi di lokasi tersebut.

2. Kekayaan jenis tumbuhan

Kekayaan jenis tumbuhan merupakan jumlah jenis tumbuhan yang terdapat pada suatu ekosistem.

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria kekayaan jenis tumbuhan untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin rendah kekayaan jenis tumbuhan di suatu lokasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi kekayaan jenis tumbuhan di suatu lokasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada lokasi-lokasi yang memiliki kekayaan jenis tumbuhan yang rendah cenderung memiliki kondisi ekosistem yang kurang stabil apabila dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang memiliki kekayaan jenis tumbuhan yang tinggi.

3. Sebaran satwaliar langka atau dilindungi

Sebaran satwaliar langka atau dilindungi merupakan distribusi/penyebaran jenis-jenis satwaliar yang tergolong langka atau dilindungi pada suatu ekosistem berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, baik secara global maupun nasional.

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria sebaran satwaliar langka atau dilindungi untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan TNGGP adalah sebagai berikut: semakin sedikit sebaran satwaliar langka atau dilindungi di suatu lokasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak sebaran satwaliar langka atau dilindungi di suatu lokasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut didasarkan pada penjelasan berikut ini. Kawasan hutan konservasi pada dasarnya merupakan

habitat bagi berbagai jenis satwaliar yang berada di kawasan tersebut, sehingga apabila di suatu lokasi di kawasan hutan konservasi tidak ditemukan satwaliar, maka di lokasi tersebut perlu upaya restorasi hutan agar kondisi habitat satwaliar dapat menjadi lebih baik dan menunjang kehidupan satwaliar di lokasi tersebut.

4. Lereng (slope)

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria lereng (slope) untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin curam lereng di suatu lokasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin landai lereng di suatu lokasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada lokasi yang memiliki kelerengan yang curam memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap terjadinya erosi dan tanah longsor.

5. Elevasi/ketinggian

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria elevasi/ketinggian untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin tinggi elevasi/ketinggian di suatu lokasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah elevasi/ketinggian di suatu lokasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada ekosistem yang memiliki elevasi/ketinggian yang tinggi secara ekologis lebih rentan apabila mengalami gangguan. Sedikit saja terjadi gangguan pada ekosistem tersebut, maka dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap ekosistem tersebut maupun ekosistem di bawahnya.

6. Jenis tanah

Jenis tanah sangat berkaitan erat dengan kepekaan terhadap erosi di suatu lokasi.

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria jenis tanah untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin peka jenis tanah di suatu lokasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kurang peka jenis tanah di suatu lokasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan jenis-jenis

tanah yang peka memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap terjadinya erosi dan longsor di suatu lokasi.

7. Intensitas hujan

Intensitas hujan merupakan curah hujan tahunan rata-rata dibagi dengan hari hujan total dalam satu tahun.

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria intensitas hujan untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin tinggi intensitas hujan, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah intensitas hujan, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan intensitas hujan yang tinggi di suatu lokasi dapat mengakibatkan terjadinya erosi, longsor, dan banjir yang lebih besar apabila dibandingkan dengan lokasi yang memiliki intensitas hujan yang lebih rendah.

8. Luas kerusakan kawasan hutan konservasi

Kerusakan kawasan hutan konservasi yang terjadi di kawasan konservasi didekati dari konsep deforestasi. Deforestasi berarti terjadinya perubahan dari kondisi berhutan menjadi kondisi tidak berhutan.

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria luas kerusakan kawasan hutan konservasi untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin besar luas kerusakan kawasan hutan di suatu lokasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil luas kerusakan kawasan hutan di suatu lokasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada lokasi yang memiliki luas kerusakan kawasan hutan yang besar, maka memiliki dampak yang besar terhadap terganggunya fungsi-fungsi suatu ekosistem. Selain itu, pada lokasi yang memiliki luas kerusakan kawasan hutan yang besar akan lebih sulit untuk memulihkan kondisi hutan tersebut melalui proses suksesi alami, sehingga untuk membantu mempercepat proses suksesi pada kawasan hutan tersebut diperlukan adanya upaya restorasi kawasan hutan. 9. Kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi (BPS, 2011).

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin tinggi kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi di lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi, maka semakin rendah prioritas restorasi di lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada lokasi yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk yang besar tersebut merupakan potensi yang dapat dikelola untuk meningkatkan partisipasi penduduk sekitar dalam kegiatan restorasi kawasan hutan. Keberadaan penduduk sekitar jangan dianggap sebagai penghambat kegiatan restorasi, tetapi justru sebaliknya keberadaan penduduk sekitar harus dianggap sebagai suatu hal yang positif dalam menunjang keberhasilan kegiatan restorasi kawasan hutan. Kegiatan restorasi tidak akan berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan dari penduduk sekitar. Selain itu, kegiatan restorasi kawasan hutan konservasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar.

10. Luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi

Luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi merupakan luas lahan yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat sekitar yang terdapat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi. Rumahtangga di pedesaan menurut Sajogyo (1978) dalam Kartasubrata (1986) dapat digolongkan menjadi: rumahtangga yang menguasai kurang dari 0,25 ha atau tak bertanah, rumahtangga yang menguasai lahan antara 0,25 ha – 0,5 ha, dan rumahtangga yang menguasai lahan lebih dari 0,5 ha.

Penilaian skala intensitas variabel penilaian pada kriteria luas pemilikan/ penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi untuk menentukan prioritas lokasi restorasi di kawasan hutan konservasi adalah sebagai berikut: semakin kecil luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi, maka semakin tinggi prioritas restorasi lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin besar luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi, maka semakin

rendah prioritas restorasi lokasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan luas pemilikan/penguasaan lahan berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan lahan yang dikuasai/dimilikinya tersebut. Masyarakat yang menguasai/memiliki lahan yang sempit cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dari kegiatannya mengelola lahan tersebut.

Kondisi demikian dapat mengakibatkan masyarakat tersebut harus mencari tambahan pendapatan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di sekitarnya, dalam hal ini kawasan hutan konservasi. Oleh karena itu, maka pada lokasi tersebut perlu mendapatkan prioritas yang tinggi untuk dilakukan restorasi hutan. Restorasi kawasan hutan bukan berarti hanya menanam pohon saja, tetapi juga harus sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kegiatan restorasi kawasan hutan harus dilakukan satu paket dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar (community development).

4.1.3. Penentuan Acuan Restorasi

Penentuan acuan restorasi dapat didekati melalui kajian komposisi dan struktur jenis vegetasi pada hutan alam yang belum mengalami gangguan di suatu kawasan hutan tertentu. Komposisi dan struktur vegetasi merupakan salah satu parameter yang harus diperhatikan dalam kegiatan restorasi hutan. Whitmore dalam (Lugo dan Lowe, 1995), lebih jauh mengemukakan bahwa perubahan komposisi dan struktur hutan sangat dipengaruhi oleh adanya gangguan baik yang bersifat alami maupun antropogenik. Restorasi hutan yang mengalami kerusakan harus dilakukan dengan tujuan utama untuk mengembalikan komposisi dan struktur vegetasi mendekati kondisi semula sebelum terjadi kerusakan, sehingga ekosistem hutan tersebut dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi.

Secara lebih praktis, dimensi-dimensi acuan restorasi terdiri atas kekayaan jenis flora asli dan parameter struktur horizontal vegetasi yang didapat dari ekosistem atau bioregion yang sama dengan ekosistem yang akan direstorasi. Kekayaan jenis flora asli dapat berupa daftar jumlah jenis (species list) flora. Adapun parameter struktur horizontal vegetasi dapat berupa sebaran individu dan kelimpahan tiap jenis tumbuhan yang ada. Kelimpahan (abundance) tumbuhan yang ada dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan nilai kerapatan

(density) atau berat kering bahan atau bagian tumbuhan yang dihasilkan per satuan luas (Fachrul, 2007).

4.1.4. Penentuan Prioritas Jenis Terpilih

Untuk dapat menentukan prioritas jenis terpilih dalam kegiatan restorasi kawasan hutan konservasi dapat dilakukan melalui pendekatan terhadap jenis-jenis tumbuhan yang termasuk jenis-jenis acuan yang mampu hidup dan berkembang pada lokasi-lokasi yang perlu segera direstorasi. Oleh karena itu, maka selain dilakukan analisis vegetasi pada hutan alam sebagai ekosistem/tipe vegetasi hutan acuan restorasi, juga perlu dilakukan analisis vegetasi pada berbagai tipe vegetasi hutan yang ada pada suatu kawasan hutan konservasi. Hasil dari kegiatan analisis vegetasi pada berbagai tipe vegetasi hutan tersebut dapat menghasilkan matriks yang berisikan jenis-jenis tumbuhan yang mampu hidup dan berkembang di seluruh lokasi pada suatu kawasan hutan konservasi. Jenis-jenis ini diharapkan mampu menjadi vegetasi awal dalam kegiatan restorasi pada suatu kawasan hutan konservasi.

4.2. Uji Coba Model

4.2.1. Lokasi Uji Coba Model di TNGGP 4.2.1.1. Letak dan Aksesibilitas

Secara administratif pemerintahan lokasi uji coba model terletak di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Secara administratif pengelolaan hutan, lokasi uji coba model termasuk ke dalam wilayah kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sedangkan secara geografis lokasi penelitian terletak pada koordinat 106°51’ - 107°02’ BT dan 6°41’ - 6°51’ LS.

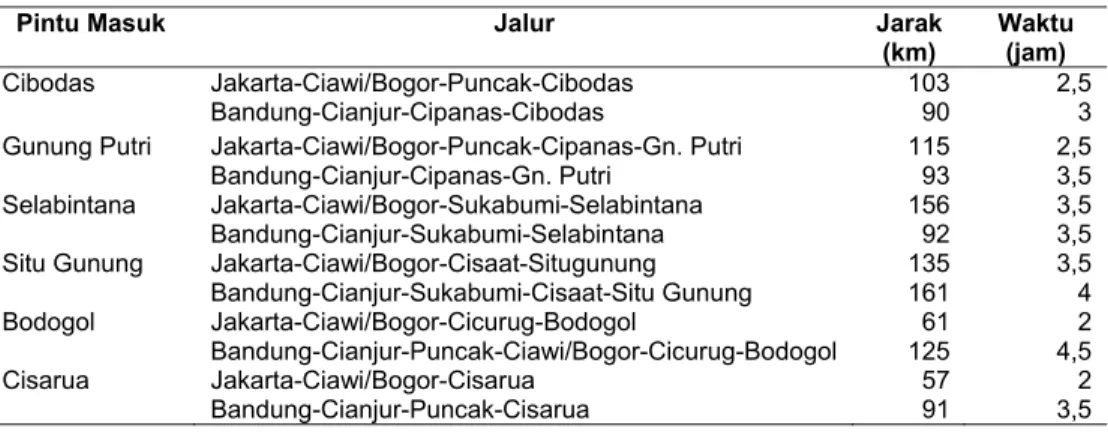

Untuk mencapai lokasi uji coba model dapat ditempuh melalui enam pintu masuk utama, yaitu: pintu masuk Cibodas dan pintu masuk Gunung Putri (Kabupaten Cianjur), pintu masuk Selabintana dan pintu masuk Situ Gunung (Kabupaten Sukabumi), pintu masuk Bodogol dan pintu masuk Cisarua (Kabupaten Bogor). Secara lebih detail, jalur yang ditempuh untuk mencapai lokasi uji coba model melalui masing-masing pintu masuk utama beserta informasi jarak dan waktu tempuhnya disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Jalur, jarak, dan waktu tempuh untuk mencapai lokasi uji coba model

Pintu Masuk Jalur Jarak

(km) Waktu (jam) Cibodas Jakarta-Ciawi/Bogor-Puncak-Cibodas Bandung-Cianjur-Cipanas-Cibodas 103 90 2,5 3 Gunung Putri Jakarta-Ciawi/Bogor-Puncak-Cipanas-Gn. Putri

Bandung-Cianjur-Cipanas-Gn. Putri 115 93 2,5 3,5 Selabintana Jakarta-Ciawi/Bogor-Sukabumi-Selabintana Bandung-Cianjur-Sukabumi-Selabintana 156 92 3,5 3,5 Situ Gunung Jakarta-Ciawi/Bogor-Cisaat-Situgunung

Bandung-Cianjur-Sukabumi-Cisaat-Situ Gunung 135 161 3,5 4 Bodogol Jakarta-Ciawi/Bogor-Cicurug-Bodogol Bandung-Cianjur-Puncak-Ciawi/Bogor-Cicurug-Bodogol 61 125 2 4,5 Cisarua Jakarta-Ciawi/Bogor-Cisarua Bandung-Cianjur-Puncak-Cisarua 57 91 3,5 2 4.2.1.2. Kondisi Fisik

4.2.1.2.1. Topografi dan Kelerengan

Berdasarkan peta yang diolah dari data BB TNGGP dan Shuttle Radar Topography Mission, USGS dapat diketahui bahwa topografi di kawasan hutan TNGGP bervariasi mulai dari landai hingga bergunung dengan kisaran ketinggian antara 700 m dpl sampai 3.000 m dpl. Ketinggian yang dominan di kawasan hutan TNGGP terdapat pada kisaran < 1.000 mdpl dan kisaran 1.000 mdpl – 1.500 mdpl, yaitu masing-masing sebesar 29,9% dan 32% dari luas total kawasan hutan TNGGP. Adapun kawasan TNGGP yang memiliki ketinggian >1.500 mdpl – 2.000 mdpl, >2.000 mdpl – 2.500 mdpl, dan >2.500 mdpl masing-masing memiliki persentase sebesar 21,4%; 12%; dan 4,7% (Gambar 13).

Berdasarkan peta yang diolah dari data BB TNGGP dan Shuttle Radar Topography Mission, USGS juga dapat diketahui bahwa kelerengan di kawasan hutan TNGGP pada umumnya memiliki kelerengan yang curam dengan kelerengan >45%, yaitu sebesar 64,9% dari luas total kawasan hutan TNGGP. Adapun kawasan TNGGP dengan kelerengan 0-8%, 9-15%, 16-25%, dan 26-45% masing-masing memiliki persentase sebesar 3,1%; 2,8%; 7,1%; dan 22,1% (Gambar 14).

4.2.1.2.2. Tanah

Berdasarkan peta yang diolah dari data BB TNGGP dan Balai Penelitian Tanah Bogor dapat diketahui jenis-jenis tanah yang mendominasi kawasan hutan TNGGP adalah andisol sebesar 43,8%; ultisol sebesar 37,2%; dan entisol sebesar 19%. Peta jenis tanah di kawasan hutan TNGGP dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 13 Peta elevasi/ketinggian di kawasan hutan TNGGP

Gambar 15 Peta jenis tanah di kawasan hutan TNGGP

4.2.1.2.3. Curah Hujan dan Iklim

Berdasarkan peta yang diolah dari data BB TNGGP dan Badan Meteorologi dan Geofisika dapat diketahui bahwa kawasan hutan TNGGP berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson termasuk ke dalam tipe iklim A dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan rata-rata di kawasan ini berkisar antara 3.000 – 3.500 mm sebesar 23,8% dan 3.500 – 4.000 mm sebesar 76,2% (BTNGGP, 2007). Adapun intensitas hujan (curah hujan tahunan rata-rata/hari hujan total dalam satu tahun) di kawasan hutan TNGGP ini berkisar antara 18 – 33 mm/hari (Gambar 16).

4.2.1.2.4. Hidrologi

Secara hidrologi, kawasan hutan TNGGP dibagi menjadi 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri atas: DAS Citarum (Kabupaten Cianjur), DAS Ciliwung (Kabupaten Bogor), DAS Cisadane (Kabupaten Bogor), dan DAS Cimandiri (Kabupaten Sukabumi), yang terdiri atas 58 sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil (BTNGGP, 2007).

Gambar 16 Peta intensitas hujan di kawasan hutan TNGGP

4.2.1.3. Kondisi Biotik 4.2.1.3.1. Vegetasi

Kawasan hutan TNGGP memiliki potensi kekayaan flora yang tinggi. Kawasan ini memiliki sekitar 1.000 jenis flora dengan 57 famili, yang tergolong tumbuhan berbunga (Spermatophyta) 925 jenis, tumbuhan paku 250 jenis, lumut 123 jenis, dan jenis ganggang, spagnum, jamur dan jenis-jenis Thalophyta lainnya (BTNGGP, 2007). Kekayaan jenis tumbuhan tertinggi di kawasan hutan TNGGP ini dapat dijumpai pada tipe vegetasi hutan/ekosistem hutan alam, sedangkan kekayaan jenis tumbuhan terendah di kawasan hutan TNGGP ini dapat dijumpai pada tipe vegetasi hutan/ekosistem hutan miskin jenis (hutan tanaman) dengan jenis eksotik (Gambar 17).

4.2.1.3.2. Satwaliar

Kawasan hutan TNGGP merupakan habitat bagi beraneka ragam jenis satwaliar, antara lain mamalia, reptilia, amphibia, aves, insect dan kelompok satwa tidak bertulang belakang. Pada kawasan hutan TNGGP tersebut terdapat burung (aves) sebanyak 251 jenis atau lebih dari 50% dari jenis burung yang

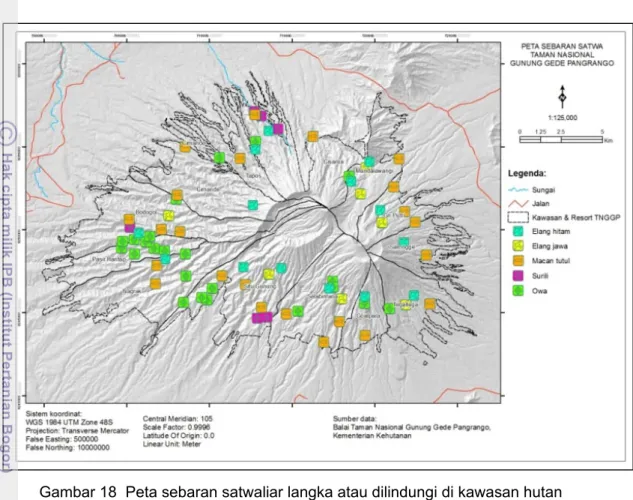

hidup di Jawa. Beberapa jenis satwaliar yang hidup di kawasan hutan tersebut adalah elang jawa (Spizaetus bartelsi), elang hitam (Ictinaetus malayensis), owa jawa (Hylobates moloch), surili (Presbytis comata), anjing hutan (Cuon alpinus), kijang (Muntiacus muntjak), macan tutul (Panthera pardus) (BTNGGP, 2007). Sebaran beberapa jenis satwaliar langka atau dilindungi yang terdapat di kawasan hutan TNGGP dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 17 Peta kekayaan jenis tumbuhan di kawasan hutan TNGGP

4.2.1.3.3. Ekosistem

Berdasarkan ketinggiannya tipe-tipe ekosistem yang terdapat di kawasan hutan TNGGP terdiri atas: ekosistem hutan dataran tinggi (500 – < 1.000 mdpl), ekosistem submontana (1.000 – 1.500 mdpl), ekosistem montana (> 1.500 – 2.400 mdpl), dan ekosistem subalpin (> 2.400 – 4.150 mdpl). Ekosistem submontana dan montana memiliki keanekaragaman hayati vegetasi yang tinggi dengan pohon-pohon besar, tinggi, dan memiliki 3 strata tajuk. Strata paling tinggi (30 – 40 m) didominasi oleh jenis Litsea spp. Selain empat tipe ekosistem tersebut, di kawasan hutan TNGGP ditemukan pula beberapa tipe ekosistem khas lainnya yang tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat, yang terdiri atas:

ekosistem rawa, ekosistem kawah, ekosistem alun-alun, ekosistem danau, dan ekosistem hutan tanaman (BTNGGP, 2007).

Gambar 18 Peta sebaran satwaliar langka atau dilindungi di kawasan hutan TNGGP

4.2.1.4. Kondisi Sosial

4.2.1.4.1. Kepadatan Penduduk

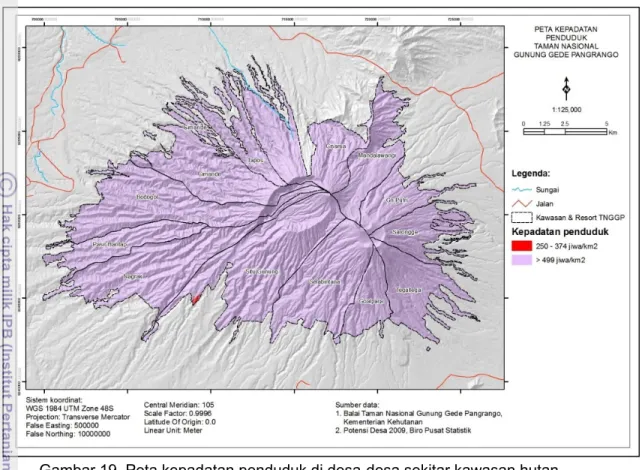

Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk per km persegi. Berdasarkan peta yang diolah dari data BB TNGGP dan Potensi Desa 2009 dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan TNGGP pada umumnya tergolong tinggi, yaitu mencapai > 499 jiwa/km2.

Kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan TNGGP yang tergolong tinggi tersebut pada umumnya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Peta kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan TNGGP disajikan pada Gambar 19 berikut ini.

Gambar 19 Peta kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan TNGGP

4.2.1.4.2. Luas Pemilikan/Penguasaan Lahan Rata-rata

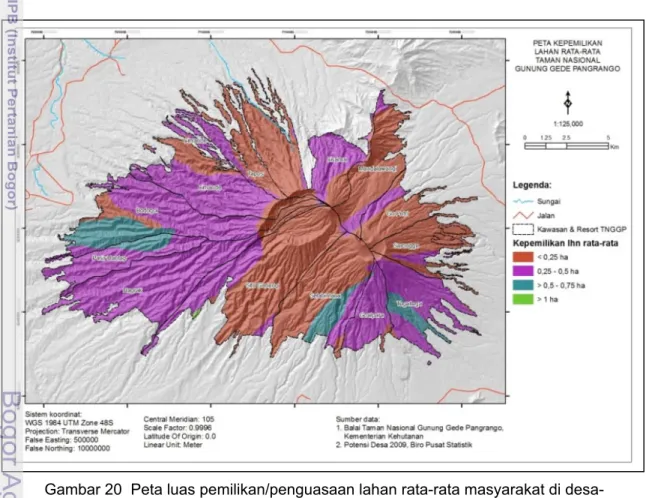

Berdasarkan peta yang diolah dari data BB TNGGP dan Potensi Desa 2009 dapat diketahui bahwa luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan TNGGP pada umumnya tergolong rendah, yaitu berkisar antara < 0,25 ha dan 0,25 ha – 0,5 ha. Luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan TNGGP yang tergolong rendah tersebut pada umumnya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Peta luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan TNGGP disajikan pada Gambar 20.

4.2.1.5. Kawasan Perluasan TNGGP

Sejarah TNGGP mempunyai posisi yang penting dalam sejarah konservasi Indonesia. Sejarah konservasi kawasan TNGGP diawali dengan Cagar Biosfer Cibodas oleh UNESCO melalui Program Man and Biosphere tahun 1977 dan

TNGGP sebagai zona inti Cagar Biosfer. Dilanjutkan dengan deklarasi Menteri Pertanian pada tanggal 6 Maret 1980 bahwa kawasan TNGGP ditetapkan sebagai kawasan Pelestarian Alam TNGGP dengan luas 15.196 hektar. Kemudian pada tahun 1995 ditetapkan sebagai Sister Park. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003, tanggal 10 Juni 2003, luas kawasan TNGGP diperluas menjadi kurang lebih 21.975 hektar yang merupakan perluasan area eks Perum Perhutani. Kemudian atas dasar Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor002/BAST-HUKAMAS/III/2009 Nomor 1237/II-TU/2//2009 tanggal 6 Agustus 2009 dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan banten Kepada BB TNGGP, luas kawasan yang diserahkan adalah seluas 7.655,030 hektar. Dengan Demikian total luas TNGGP adalah 22.851,030 hektar.

Gambar 20 Peta luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa- desa sekitar kawasan hutan TNGGP

Permasalahan yang terjadi di kawasan perluasan TNGGP berkaitan erat dengan perubahan status dan fungsi kawasan hutan dari kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani menjadi kawasan

hutan konservasi (taman nasional) yang dikelola oleh Dephut, c.q. Ditjen PHKA. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan tersebut juga secara langsung menyebabkan perubahan prinsip-prinsip pengelolaan hutan di kawasan perluasan TNGGP tersebut. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di kawasan perluasan TNGGP, yaitu berupa gangguan terhadap kawasan perluasan TNGGP, seperti terjadinya pengambilan kayu bakar, pengambilan kayu pertukangan (terutama di Resort Nagrak), pengambilan hasil hutan nonkayu, dan perambahan lahan oleh penggarap, Permasalahan berupa gangguan hutan di kawasan perluasan TNGGP dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan di kawasan hutan tersebut. Peta kerusakan hutan di kawasan hutan TNGGP, terutama kawasan perluasan TNGGP, disajikan pada Gambar 21 berikut ini. Secara keseluruhan, persentase luas kerusakan hutan di kawasan hutan TNGGP adalah sebesar 8,9%.

Gambar 21 Peta luas kerusakan hutan di kawasan hutan TNGGP

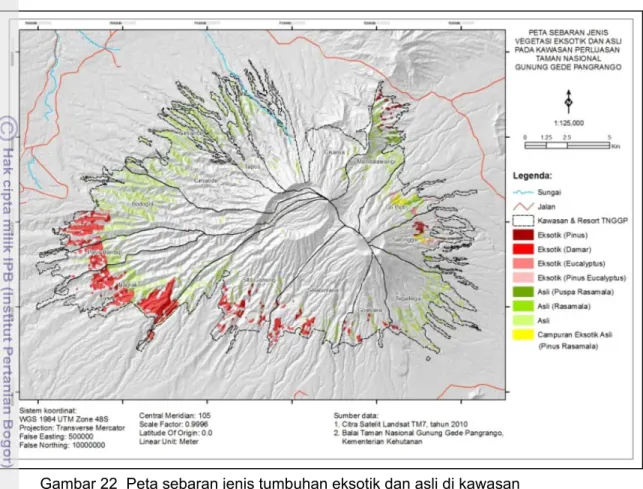

Permasalahan lainnya yang terjadi di kawasan perluasan TNGGP adalah terdapatnya hutan tanaman terutama jenis pohon eksotik. Keberadaan hutan tanaman dengan jenis pohon eksotik di kawasan hutan konservasi tersebut tidaklah sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Adapun peta sebaran jenis

pohon eksotik dan asli di kawasan perluasan TNGGP berdasarkan data yang diolah dari BB TNGGP dan citra landsat TM 7 disajikan pada Gambar 22.

Gambar 22 Peta sebaran jenis tumbuhan eksotik dan asli di kawasan perluasan TNGGP

Hutan tanaman dengan jenis pohon eksotik di kawasan perluasan TNGGP terdiri atas jenis pinus, damar, dan eucalyptus. Sebaran hutan tanaman dengan jenis pohon eksotik, sebagian besar terdapat di wilayah Sukabumi. Sedangkan hutan tanaman dengan jenis pohon asli di kawasan perluasan TNGGP terdiri atas jenis puspa dan rasamala.

4.2.2. Kategori Prioritas Restorasi TNGGP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian terhadap kondisi nilai variabel penilaian yang dimiliki oleh kawasan TNGGP sesuai dengan model yang telah dirumuskan dapat diketahui bahwa kawasan TNGGP memiliki nilai aspek tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi sebesar 4,427 dan aspek tingkat kemendesakan (urgency) suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi sebesar 2,546 (Tabel 6). Secara detail, variabel penilaian kategori prioritas restorasi TNGGP disajikan pada Lampiran 14.

Tabel 6 Penilaian kategori prioritas restorasi TNGGP

No. Uraian kriteria kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi

Bobot Intensitas Skala Skor

I

Aspek tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi

1 Keberadaan jenis langka dan dilindungi 0,310 5 1,550

2 Keanekaragaman tipe ekosistem 0,181 4 0,724

3 Potensi keanekaragaman jenis 0,142 5 0,710

4 Ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir 0,127 3 0,381

5 Pemanfaatan SDA secara lestari oleh stakeholders 0,122 5 0,610

6 Lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam 0,050 5 0,250

7 Tempat peninggalan budaya 0,035 2 0,070

8 Logistik bagi penelitian dan pendidikan 0,033 4 0,132

Total skor aspek tingkat kepentingan: 1 4,427

II

Aspek tingkat kemendesakan (urgency)

suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi 1

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu

kawasan hutan konservasi 0,287 1 0,287

2 Besarnya kepedulian manfaat kawasan hutan konservasi stakeholders sebagai penerima 0,182 5 0,910 3

Bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu kawasan

hutan konservasi 0,162 1 0,162

4

Persentase kerusakan hutan di suatu kawasan hutan

konservasi 0,132 2 0,264

5 Macam aktivitas masyarakat sekitar di suatu kawasan hutan konservasi 0,106 5 0,530

6 Luasan suatu kawasan hutan konservasi 0,069 3 0,207

7 Keberadaan hutan miskin jenis di suatu kawasan hutan konservasi 0,062 3 0,186

Total skor aspek tingkat kemendesakan: 1 2,546

Titik koordinat (4,427; 2,546) yang merupakan hasil penilaian prioritas kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi yang diterapkan/ diujicobakan pada kawasan hutan TNGGP terletak pada kuadran III (Gambar 23).

Posisi kategori prioritas restorasi yang terletak pada kuadran III tersebut tergolong ke dalam Prioritas III. Hal tersebut memberikan arti bahwa kawasan TNGGP memiliki tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi yang tergolong tinggi, namun memiliki tingkat kemendesakan (urgency) suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi yang tergolong rendah.

Gambar 23 Posisi kuadran kategori prioritas kawasan TNGGP untuk direstorasi

Kawasan TNGGP memiliki tingkat kepentingan (importance) suatu kawasan hutan konservasi yang cenderung tinggi dikarenakan kawasan tersebut memang memiliki peranan yang cukup penting bagi lingkungan di sekitarnya, terutama dalam mengatur fungsi hidroorologi, menjaga keanekaragaman hayati, dan menghasilkan jasa-jasa lingkungan lainnya. Sedangkan tingkat kemendesakan suatu kawasan hutan konservasi untuk direstorasi yang dimiliki kawasan TNGGP yang cenderung rendah dapat disebabkan oleh karena kawasan TNGGP dijaga dengan baik ataupun gangguan alam yang terjadi sedikit.

4.2.3. Penentuan Lokasi/Bagian TNGGP yang Perlu Segera Direstorasi

Penentuan lokasi/bagian TNGGP yang perlu segera direstorasi memerlukan beberapa data berupa penutupan lahan, kekayaan jenis tumbuhan, sebaran satwaliar langka atau dilindungi, lereng (slope), elevasi/ketinggian, jenis tanah, intensitas hujan, luas kerusakan kawasan hutan konservasi, kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi, dan luas pemilikan/ penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi. Untuk memperoleh data penutupan lahan dilakukan melalui

2 1 4 5 2 3 1 4 5 Tingkat kemendesakan Rendah Tinggi T i n g k a t k e p e n t i n g a n Rendah Tinggi Kuadran I (Prioritas I) Kuadran II (Prioritas II) Kuadran III (Prioritas III) Kuadran IV (Prioritas IV) Posisi prioritas restorasi

interpretasi citra landsat, sedangkan untuk memperoleh data lainnya dilakukan melalui pengumpulan data sekunder/studi literatur.

4.2.3.1. Penutupan Lahan di Kawasan TNGGP

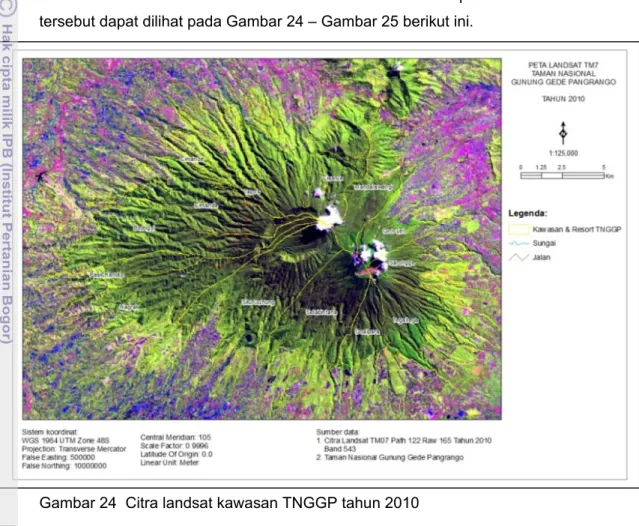

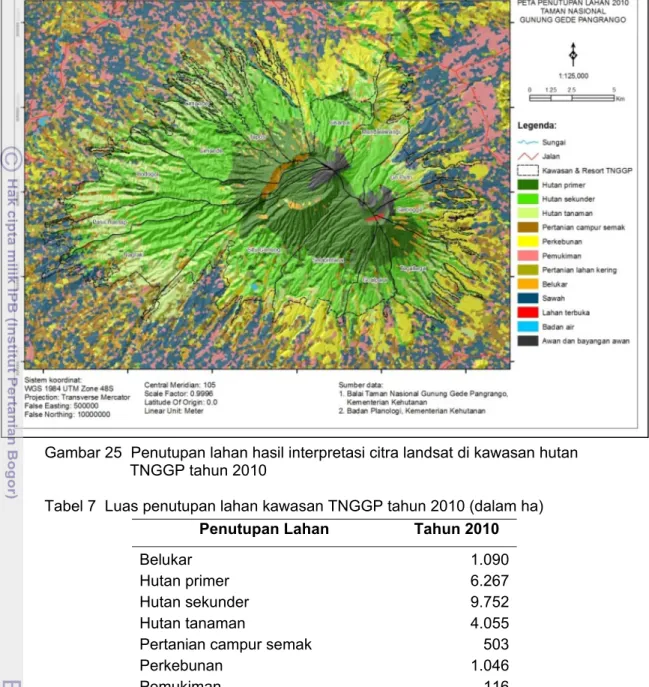

Penutupan lahan merupakan kenampakan yang ada di permukaan bumi (Lillesand et al., 1990). Adapun penutupan lahan di kawasan TNGGP pada tahun 2010 berdasarkan citra landsat TM 7 dan hasil interpretasi citra landsat tersebut dapat dilihat pada Gambar 24 – Gambar 25 berikut ini.

Gambar 24 Citra landsat kawasan TNGGP tahun 2010

Hasil penelitian (Tabel 7) menunjukkan bahwa penutupan lahan yang dominan di kawasan TNGGP pada tahun 2010 adalah berupa hutan sekunder, yaitu seluas 9.752 ha atau 40%. Tipe ini merupakan tipe penutupan yang dominan di kawasan ini.

Kawasan TNGGP memiliki penutupan hutan primer dengan kondisi yang cukup baik. Hutan primer di kawasan ini memiliki luasan sekitar 25% dari total luas kawasan TNGGP. Hutan primer di TNGGP menempati wilayah pegunungan (1.500 – 2.400 m dpl) hingga wilayah sub-alpin (2.400 - 3.019 m dpl).

Gambar 25 Penutupan lahan hasil interpretasi citra landsat di kawasan hutan TNGGP tahun 2010

Tabel 7 Luas penutupan lahan kawasan TNGGP tahun 2010 (dalam ha)

Penutupan Lahan Tahun 2010

Belukar 1.090

Hutan primer 6.267

Hutan sekunder 9.752 Hutan tanaman 4.055 Pertanian campur semak 503

Perkebunan 1.046

Pemukiman 116

Pertanian lahan kering 272

Sawah 734

Lahan terbuka 24

Badan air 12

Awan 465

Total 24.336

Sumber: Citra satelit Landsat 7 tahun 2010

Di sekitar bagian terluar kawasan TNGGP tersebar hutan tanaman eks Perum Perhutani yang terdiri dari jenis pinus dan damar. Kedua jenis tumbuhan

ini merupakan tumbuhan jenis eksotik yang ditanam pada saat kawasan tersebut masih dikelola oleh Perum Perhutani sebagai hutan produksi. Persentase hutan tanaman di kawasan TNGGP pada tahun 2010 mencapai 16,6% dari total wilayah dengan sebaran meliputi bagian barat, tenggara, dan timur kawasan TNGGP.

Belukar menempati posisi tipe penutupan lahan keempat terluas di kawasan TNGGP. Belukar di kawasan ini memiliki luasan hingga 4,5% dari total luas kawasan TNGGP. Karena struktur vegetasi yang hampir sama, vegetasi eidelweis di TNGGP diidentifikasi oleh citra landsat sebagai belukar, lokasi vegetasi khas ini dijumpai di bagian puncak kawasan TNGGP. Di luar tipe vegetasi alami, belukar merupakan indikator yang menunjukkan terganggunya suatu kawasan hutan. Pada kawasan TNGGP ini tipe belukar banyak bersanding dengan tipe pertanian lahan kering dan pertanian campur semak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebaran belukar dipengaruhi oleh tekanan penduduk dan kebutuhan akan lahan pertanian.

Peningkatan kepadatan penduduk di sekitar kawasan hutan TNGGP, memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan kebutuhan lahan-lahan pertanian masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan matapencaharian utama masyarakat sekitar kawasan hutan TNGGP pada umumnya masih didominasi jenis matapencaharian berupa pertanian dan perkebunan. Peningkatan kebutuhan lahan pertanian memberikan tekanan tersendiri bagi kawasan hutan TNGGP dan perlahan tapi pasti perluasan lahan pertanian di luar kawasan hutan TNGGP terus terjadi seiring dengan peningkatan jumlah pemukiman di daerah tersebut.

Untuk mengukur keakuratan hasil interpretasi citra landsat tersebut telah dilakukan uji akurasi klasifikasi dengan nilai akurasi sebesar 88,71%. Nilai uji akurasi klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hasil interpretasi citra landsat cukup akurat karena memiliki nilai ≥ 85%. Secara lengkap hasil uji akurasi klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 15.

Hasil penelitian menunjukkan (Gambar 26) bahwa berdasarkan pemberian skala intensitas sesuai kondisi variabel penilaian pada kriteria penutupan lahan dalam menentukan lokasi/bagian kawasan TNGGP yang perlu segera direstorasi, maka dapat diketahui bahwa kawasan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria penutupan lahan yang

cenderung rendah di bagian terdalam/tengah kawasan hutan dan cenderung tinggi di bagian terluar/tepi kawasan hutan.

Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi penutupan lahan di bagian terdalam/tengah kawasan TNGGP cenderung lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi penutupan lahan di bagian terluar/tepi kawasan TNGGP. Pada bagian terluar/tepi kawasan TNGGP, terutama pada kawasan perluasan TNGGP eks kawasan hutan produksi Perum Perhutani, pada umumnya banyak mengalami gangguan sebagai akibat dari berbagai aktivitas masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di sekitarnya.

Gambar 26 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria penutupan lahan di kawasan TNGGP

4.2.3.2. Kondisi Kriteria Lainnya di Kawasan TNGGP

Selain kriteria berupa penutupan lahan, terdapat 9 (sembilan) kriteria lainnya dalam menentukan lokasi/bagian kawasan TNGGP yang perlu segera direstorasi, yaitu: kekayaan jenis tumbuhan, sebaran satwaliar langka atau dilindungi, lereng (slope), elevasi/ketinggian, jenis tanah, intensitas hujan, luas kerusakan kawasan hutan konservasi, kepadatan penduduk di desa-desa sekitar

kawasan hutan konservasi, dan luas pemilikan/penguasaan lahan rata-rata masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pemberian skala intensitas sesuai kondisi variabel penilaian pada 9 (sembilan) kriteria tersebut, maka dapat diketahui bahwa peta skala intensitas variabel penilaian pada 9 (sembilan) kriteria tersebut dalam menentukan lokasi/bagian kawasan TNGGP yang perlu segera direstorasi adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan jenis tumbuhan

Hasil penelitian (Gambar 27) menunjukkan bahwa kawasan hutan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria kekayaan jenis tumbuhan yang cenderung rendah di bagian terdalam/tengah kawasan hutan dan cenderung tinggi di bagian terluar/tepi kawasan hutan. Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi kekayaan jenis tumbuhan di bagian terdalam/tengah kawasan hutan TNGGP cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kekayaan jenis tumbuhan di bagian terluar/tepi kawasan hutan TNGGP. Secara umum, pada bagian terluar/tepi kawasan hutan TNGGP kekayaan jenis tumbuhannya lebih rendah dikarenakan kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan hutan produksi eks Perum Perhutani yang memiliki jenis-jenis tumbuhan yang sedikit.

2. Sebaran satwaliar langka atau dilindungi

Hasil penelitian (Gambar 28) menunjukkan bahwa kawasan hutan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria sebaran satwaliar langka atau dilindungi yang cenderung rendah di bagian terdalam/tengah kawasan hutan, kecuali di bagian puncak gunung skala intensitas variabel penilaiannya cenderung tinggi. Sedangkan skala intensitas variabel penilaian pada kriteria sebaran satwaliar langka atau dilindungi di bagian terluar/tepi kawasan hutan TNGGP cenderung tinggi. Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi sebaran satwaliar langka atau dilindungi di bagian terdalam/tengah kawasan hutan TNGGP, kecuali di bagian puncak gunung, cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sebaran satwaliar langka atau dilindungi di bagian terluar/tepi kawasan hutan TNGGP.

Gambar 27 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria kekayaan jenis tumbuhan di kawasan TNGGP

Gambar 28 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria sebaran satwaliar langka atau dilindungi di kawasan TNGGP

3. Lereng (slope)

Hasil penelitian (Gambar 29) menunjukkan bahwa kawasan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria lereng (slope) yang cenderung tinggi di semua bagian kawasan hutan dan hanya sedikit bagian kawasan hutan yang memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria lereng (slope) yang rendah, yaitu pada umumnya terdapat di bagian terluar/tepi kawasan hutan. Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi lereng (slope) di semua bagian kawasan hutan TNGGP cenderung memiliki lereng yang curam dan hanya sedikit saja bagian kawasan hutan TNGGP yang memiliki lereng yang landai, yaitu pada umumnya terdapat di bagian terluar/tepi kawasan hutan.

Gambar 29 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria lereng (slope) di kawasan TNGGP

4. Elevasi/ketinggian

Hasil penelitian (Gambar 30) menunjukkan bahwa kawasan hutan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria elevasi/ ketinggian yang cenderung tinggi di bagian utara dan timur kawasan hutan yang mendekati puncak gunung dan cenderung rendah di bagian barat

dan selatan kawasan hutan yang menjauhi puncak gunung. Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi elevasi/ketinggian di bagian utara dan timur kawasan hutan TNGGP cenderung memiliki elevasi/ketinggian yang tinggi dan kondisi elevasi/ketinggian di bagian barat dan selatan kawasan hutan TNGGP cenderung memiliki elevasi/ketinggian yang rendah.

Gambar 30 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria elevasi/ ketinggian di kawasan TNGGP

5. Jenis tanah

Hasil penelitian (Gambar 31) menunjukkan bahwa kawasan hutan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria jenis tanah yang cenderung tinggi di bagian timur kawasan hutan, terutama yang mendekati puncak gunung dan cenderung rendah di bagian barat kawasan hutan. Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi jenis tanah di bagian timur kawasan hutan TNGGP, terutama yang mendekati puncak gunung cenderung memiliki jenis tanah yang peka dan jenis tanah di bagian barat kawasan hutan TNGGP cenderung memiliki jenis tanah yang kurang peka.

Gambar 31 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria jenis tanah di kawasan TNGGP

6. Intensitas hujan

Hasil penelitian (Gambar 32) menunjukkan bahwa kawasan hutan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria intensitas hujan yang cenderung tinggi di bagian timur dan selatan kawasan hutan dan cenderung rendah di bagian utara kawasan hutan. Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi intensitas hujan di bagian timur dan selatan kawasan hutan TNGGP cenderung memiliki intensitas hujan yang tinggi dan intensitas hujan di bagian utara kawasan hutan TNGGP cenderung memiliki intensitas hujan yang lebih rendah.

7. Luas kerusakan kawasan hutan konservasi

Hasil penelitian (Gambar 33) menunjukkan bahwa kawasan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria luas kerusakan kawasan hutan konservasi yang cenderung tinggi di bagian terluar/tepi kawasan hutan dan cenderung rendah di bagian terdalam/tengah kawasan hutan. Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi luas kerusakan kawasan hutan konservasi di bagian terluar/tepi kawasan TNGGP cenderung

memiliki luas kerusakan kawasan hutan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kondisi luas kerusakan kawasan hutan di bagian terdalam/tengah kawasan TNGGP.

Gambar 32 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria intensitas hujan di kawasan TNGGP

8. Kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi

Hasil penelitian (Gambar 34) menunjukkan bahwa kawasan TNGGP pada umumnya memiliki skala intensitas variabel penilaian pada kriteria kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi yang cenderung tinggi di bagian utara, timur, dan selatan kawasan hutan (wilayah Bogor dan Cianjur) dan cenderung lebih rendah di bagian barat kawasan hutan (wilayah Sukabumi). Hal tersebut memberikan arti bahwa kondisi kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan konservasi di bagian utara, timur, dan selatan kawasan TNGGP (wilayah Bogor dan Cianjur) cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kondisi kepadatan penduduk di bagian barat kawasan TNGGP (wilayah Sukabumi).

Gambar 33 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria luas kerusakan hutan di kawasan TNGGP

Gambar 34 Peta skala intensitas variabel penilaian pada kriteria kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan TNGGP