BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masa Nifas

1. Definisi Masa Nifas

Masa nifas merupakan masa setelah proses partus selesai dan berakhir setelah kira-kira 6-8 minggu hingga organ reproduksi kembali kedalam keadaan normal seperti pra-hamil (Saleha, 2009). Komplikasi bisa terjadi pada ibu postpartum seperti hemoragic atau pendarahan post partum, trombosis, tromboflebitis (Bobak, 2005), maka dari itu diperlukan suatu asuhan masa nifas untuk menjaga kesehatan ibu postpartum dan bayinya (Bahiyatun, 2008). Asuhan masa nifas diberikan baik dari segi fisiologis maupun psikologis (Sulistyawati, 2009).

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

3. Tahapan Masa Nifas

Tahapan yang terjadi pada saat masa nifas antara lain: a. Periode immediate postpartum

Tahapan pertama yang sering terjadi banyak masalah karena atonia uteri. Masa ini dimulai ketika masa segera saat plasenta lahir sampai 24 jam.10 Pemeriksaan yang biasa dilakukan diantaranya pengeluaran lochea, tekanan darah, dan suhu (Saleha, 2009).

b. Periode early postpartum

Masa antara 24 jam-1 minggu postpartum. Pada periode ini perlu dipastikan involusi uteri berjalan dengan baik dan normal. Involusi uteri berjalan dengan baik ketika tidak terjadi pendarahan, lochea tidak berbau sangat/busuk, gizi ibu terpenuhi, serta ibu dapat menyusui dengan baik dan produksi ASI baik (Saleha, 2009).

c. Periode lastpostpartum

4. Perubahan Anatomi dan Fisiologis Masa Nifas a. Perubahan Sistem Reproduksi

1) Uterus Gravidus, vagina, dan perineum

Ukuran uterus akan kembali mengecil setelah dua hari postpartum setinggi umbilikus dan setelah 4 minggu kembali pada ukuran sebelum hamil kurang lebih 30 gram (Saleha, 2009). Vagina akan mengecil dan timbul ragae (lipatan-lipatan atau kerutan) kembali ke ukuran normal kurang lebih 6-8 minggu setelah bayi lahir (Wiknjosastro, 2008).

2) Lochea

Lochea merupakan darah yang dibuang dari rahim berbentuk cairan sekret. Lochea memiliki bau yang khas. Bau ini tidak seperti bau menstruasi.

3) Endometrium dan serviks

Hari pertama tebal endometrium 2,5 mm, setelah tiga hari permukaan mulai rata, sehingga tidak ada pembentukan jaringan parut. Perubahan serviks dimulai dari kala I dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan pembukaan serviks lengkap. (Bobak, 2005).

b. Perubahan Sistem Pencernaan

menyebabkan adalah karena rasa takut ibu ketika buang air besar, jika terdapat luka pada perineum (Saleha, 2009).

c. Perubahan Sistem Perkemihan

Saluran kencing biasanya akan kembali normal dalam waktu 2 sampai 8 minggu paska melahirkan. Pelvis ginjal dan ureter yang meregang dan berdilatasi selama proses kehamilan akan kembali normal pada minggu ke empat (Saleha, 2009).

d. Perubahan Tanda-Tanda Vital 1) Nadi dan Pernafasan

Pada proses persalinan denyut nadi akan mengalami peningkatan, dapat terjadi bradikardi (50-70 kali/menit) maupun takikardi. Kebutuhan pernafasan pada ibu partus akan meningkat karena proses mengejan/meneran.

2) Tekanan Darah

Tekanan darah yang mengalami peningkatan lebih dari 30 mmHg pada systole dan 15 mmHg pada dyastole perlu dicurigai terjadinya pre-eklamsi pada ibu post partum. Selama beberapa jam postpartum, ibu dapat terjadi hipotensi orthostik (penurunan 20mmHg) yang ditandai dengan pusing setelah berdiri (Saleha, 2009).

3) Suhu Tubuh

tidak lebih dari 38 derajat celcius. Jika suhu tubuh tidak kembali normal atau meningkat setelah 12 jam post partum perlu dicurigai adanya infeksi.

e. Perubahan Sistem Endokrin

Selama periode post partum, terjadi perubahan hormon yang besar salah satunya hormon estrogene dan progesterone akan diproduksi. Perubahan kadar estrogene dan progesterone yaitu terjadi fluktuasi hormonal dalam tubuh. Kadar hormone kortisol (hormone pemicu stres) pada tubuh ibu naik hingga mendekati kadar orang yang mengalami depresi (Maryunani, 2009).

f. Perubahan Berat Badan

Peningkatan berat badan pada ibu hamil dapat mencapai 10-15 kg (Bahiyatun, 2008). Sebagian besar ibu akan kembali ke ukuran badan semula setelah 7-8 minggu postpartum, tetapi adapula beberapa ibu yang memerlukan waktu lebih lama.

5. Adaptasi Psikologis Postpartum

Ada tiga fase penyesuaian ibu terhadap perannya sebagai orang tua, yaitu fase taking-in, fase taking hold, fase letting go (Potter, 2009).

a. Fase Taking-in

mendapatkan apa yang diinginkan, ketidaknyamanan, rasa bersalah belum mampu menyusui bayinya.

b. Fase Taking-Hold

Fase ini terjadi antara 3–10 hari setelah melahirkan. Pada fase taking hold, ibu merasa khawatir atau rasa ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Perasaan mudah tersinggung jika komunikasinya kurang hati-hati. Dalam fase ini, ibu sangat membutuhkan dukungan dari keluarga

c. Fase Letting Go

Pada fase ini ibu sudah mulai mampu menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai ibu yang berlangsung 10 hari paska persalinan.

6. Masalah Tanda Bahaya Masa Nifas

Tanda bahaya post partum sangat penting diketahui oleh ibu, keluarga, dan petugas kesehatan (Bahiyatun, 2008) diantaranya :

a. Pendarahan pervaginam

b. Infeksi masa nifas

Gejala umum yang muncul dapat berupa uterus yang lembek, kemerahan, rasa nyeri pada payudara, adanya dysuria. Penyebab adanya infeksi karena bakteri endogen dan eksogen. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah nutrisi yang buruk, defisiensi zat besi, persalinan lama, rupture membrane, episiotomi, dan seksio sesaria (Bahiyatun, 2008).

c. Sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan kabur

Ibu postpartum, umumnya sering mengeluh sakit kepala hebat atau penglihatan kabur (Bahiyatun, 2008).

d. Pembengkakan wajah atau ekstremitas

Postpartum, perlu dipastikan apakah ibu mengalami gejala pembengkakan. Periksa adanya varises, kemerahan pada betis, ekstremitas (tulang kering, pergelangan kaki, atau kaki) mengalami edema atau tidak.

e. Kontraksi uterus tidak baik (sub involusi uterus)

Beberapa penyebab tidak baiknya kontraksi uterus adalah peregangan uterus yang maksimal, uterus yang tidak dalam kondisi baik (tidak kompeten), keadaan umum ibu yang lemah (Bahiyatun, 2008). f. Tromboflebitis

darah meningkat akibat peningkatan fibrinogen, dilatasi vena ekstremitas bagian bawah disebabkan oleh tekanan kepala janin selama kehamilan dan persalinan, dan aktifitas pada periode tersebut yang menyebabkan penimbunan, statis dan membekukan darah pada ekstremitas bagian bawah.

7. Tujuan Perawatan Post Partum :

a. Meningkatkan involusi uterus menjadi normal dan kembali seperti bentuk dan ukuran sebelum hamil

b. Meminimalkan komplikasi postpartum

c. Meningkatkan kenyamanan dan penyembuhan pelvis perineal dan jaringan perineal.

d. Membantu perbaikan fungsi tubuh normal.

e. Meningkatkan pemahaman perubahan fisiologis dan psikologis f. Memfasilitasi perawatan bayi ke dalam unit keluarga.

g. Memberikan perencanaan pulang yang efektif.

B. Nyeri

1. Defenisi Nyeri.

Nyeri juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya (Tamsuri, 2007). Menurut Internasional Association for

Studi of Pain (IASP), nyeri adalah sensori subjectif dan emosional yang

tidak menyenangkan yang dapat dikaitkan dengan kerusakan jaringan actual maupun potensional, atau menggambarkan kondisi kerusakan. 2. Fisiologis nyeri

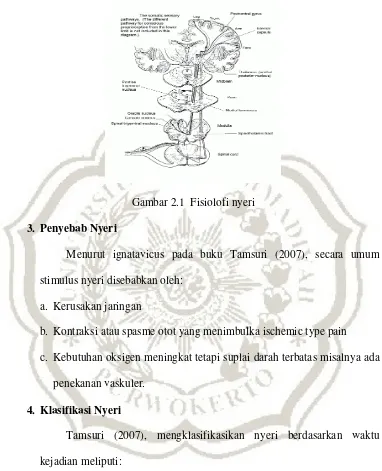

Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri. Organ tubuh berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terdapat stimulus kuat secara potensional merusak. Reseptor nyeri juga disebut nosireceptor, secara anatomis reseptor nyeri (Nosireceptor) ada yang bermielien dan ada juga yang tidak bermielien dari saraf perifer. Berdasarkan letaknya, nosireseptor dapat dikelompokan dalam beberapa bagian tubuh yaitu pada kulit (Kutaneus), somatik dalam (deep somatic), dan pada daerah visceral, karena letaknya yang berbeda-beda inilah, nyeri dapat timbul dengan sensasi yang berbeda-beda. Nosireceptor kutaneus berasal dari kulit dan subkutan. Nyeri yang berasal dari daerah ini biasanya mudah untuk dialokasi dan didefinisikan. Reseptor jaringan kulit (kutaneus) terbagi atas dua kelompok yaitu:

b. Serabut C: merupakan serabut komponen lambat (kecepatan 0,5 m/det) yang terdapat pada daerah yang lebih dalam, nyeri biasanya bersifat tumpul dan tidak bisa dialokasasi.

Rangsangan yang datang maka serabut saraf besar dan serabut saraf kecil membawa rangsangan menuju koenu dorsalis yang terdapat pada medulla spinalis dan terjadi diantara keduanya yang disebut substantia gelatinosa. Pada subtantia gelatinosa ini dapat terjadi perubahan modifikasi serta mempengaruhi apakah sensasi nyeri yang diterima oleh medulla spinalis akan diteruskan ke otak atau dihambat.

Gambar 2.1 Fisiolofi nyeri 3. Penyebab Nyeri

Menurut ignatavicus pada buku Tamsuri (2007), secara umum stimulus nyeri disebabkan oleh:

a. Kerusakan jaringan

b. Kontraksi atau spasme otot yang menimbulka ischemic type pain c. Kebutuhan oksigen meningkat tetapi suplai darah terbatas misalnya ada

penekanan vaskuler. 4. Klasifikasi Nyeri

Tamsuri (2007), mengklasifikasikan nyeri berdasarkan waktu kejadian meliputi:

b. Nyeri kronis adalah nyeri yang terjadi dalam waktu lebih dari enam bulan, dimana umumnya timbul tidak teratur, interniten atau bahkan persisten.

Berdasarkan lokasinya, Tamsuri (2007) membedakan nyeri menjadi: 1) Nyeri superfisial merupakan nyeri yang biasanya timbul akibat

stimulasi terhadap kulit seperti laserasi, luka bakar dan sebagainya, dimana nyeri ini memiliki sensasi yang tajam.

2) Nyeri somatic dalam (deep somatic pain) adalah nyeri yang terjadi pada otot dan tulang serta struktur penyokong lainnya, umumnya nyeri bersifat tumpul dan distimulasi dengan adanya perengangan dan iskemia.

3) Nyeri visceral adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan organ internal.

4) Nyeri sebar (radiasi) adalah sensasi nyeri yang meluas dari daerah asal kejaringan sekitar.

5) Nyeri fantom adalah nyeri khusus yang dirasakan oleh klien yang mengalami amputasi.

5. Mekanisme Terjadinya Rangsangan Nyeri

Andarmoyo (2013) mengungkapkan bahwa rangsang nyeri dapat terjadi pada seseorang dengan beberapa teori, beberapa teori tentang terjadinya rangsangan nyeri, yaitu:

a. Teori Pemisahan (Specificity Theory)

Menurut teori ini, rangsangan sakit masuk ke medulla spinalis (spinal cord) melalui kornu dorsalis yang bersinapsis di daerah posterior, kemudian naik ke tractus lissur, dan menyilang di garis median ke sisi lainnya, dan berakhir di korteks sensoris tempat rangsangan nyeri tersebut diteruskan.

b. Teori Pola (Pattern Theory)

Nyeri disebabkan oleh berbagai reseptorsensori yang di rangsang oleh pola tertentu. Nyeri merupakan akibat stimulasi reseptor yang menghasilkan pola tertentu dari impuls saraf. Teori ini bertujuan bahwa rangsangan yang kuat mengakibatkan berkembangnya gaung terus menerus pada spinal cord sehingga saraf transmisi nyeri bersifat hipersensitif yang mana rangsangan dengan intensitas rendah dapat menghasilkan transmisi nyeri.

c. Teori Pengendalian Gerbang (Gate Control Theory)

mekanisme pertahanan. Selain itu juga terdapat neuron beta A yang lebih tebal dan lebih cepat dalam melepaskan neurotransmiter penghambat. Apabila rangsangan yang dominan berasal dari serabut beta A, maka akan menutup mekanisme pertahanan, pesan yang disampaikan akan menstimuli mekanoreseptor atau substansi yang dapat menghambat rangsang nyeri. Namun, apabila rangsangan yang dominan berasal dari serabut delta A dan serabut C, maka akan membuka pertahanan tersebut dan klien dapat mempersepsikan sensasi nyeri.

d. Endogenous opiat Theory

Endorphine adalah opiat endogen tubuh atau morfin alami yang terdapat pada tubuh. Endorphine mempengaruhi transmisi impuls yang diinterpretasikan sebagai nyeri. Endorphine bertindak sebagai neurotransmiter maupun neuromodulator yang menghambat transmisi dari pesan nyeri. Kegagalan dalam melepaskan endorphine memungkinkan terjadinya nyeri.

6. Respon Psikologi

Respon psikologi sangat berkaitan degan pemahaman klien terhadap nyeri yang terjadi atau arti nyeri bagi klien. Arti nyeri bagi setiap individu berbeda-beda antara lain:

e. Penyakit yang fatal f. Peningkatan kemampuan g. Kehilangan mobilitas h. Menjadi tua

i. Sembuh

j. Perlu untuk penyembuhan k. Hukuman untuk berdosa l. Tantangan

m.Penghargaan terhadap penderitaan orang lain n. Sesuatu yang harus ditoleransi

o. Bebas dari tanggung jawab yang tidak dikehendaki

Pemahaman dan pemberian anti nyeri sangat dipengaruhi tingkat pengetahuan, persepsi, pengalamam masa lalu dan juga factor social budaya.

7. Respon fisiologis terhadap nyeri

a. Stimulasi simpatik (nyeri ringan, moderat, dan superficial) 1) Dilatasi saluran bronkial dan peningkatan respirasi rate 2) Peningkatan heart ratevasokonstriksi perifer

3) Peningkatan nilai gula darah 4) Diaphoresis

5) Peningkatan kekuatan otot 6) Dilatasi pupil

b. Stimulasi parasimpatik (nyeri berat dan dalam) 1) Muka pucat

2) Otot mengeras

3) Nafas cepat dan irregular 4) Nausea dan vomitus 5) Kelelahan dan keletihan

8. Respon tingkah laku terhadap nyeri

Respon perilaku ternyata nyeri dapat mencakup :

a. Pernyataan verbal (mengaduh, menangis, mendengkur, dan sesak napas)

b. Ekspresi wajah (meringis, menggeletukkan gigi, menggigit bibir) c. Gerakan tubuh (gelisah, imobilisasi, ketegangan, otot, peningkatan

gerakan jari dan tangan)

d. Kontak dengan orang lain/interaksi social (Menghindari percakapan, menghindari kontak social, penurunan rentang perhatian, focus pada aktifitas menghilangkan nyeri

Meinhart & Mc Caffery dalam buku Tamsuri (2007) mendeskripsikan 3 fase pengalamam nyeri:

a. Fase antisipasi (terjadi sebelum nyeri diterima)

menghilangkan nyeri tersebut. Peran perawat dalam fase ini sangat penting, terutama dalam memberikan informasi pada klien.

b. Fase sensasi (terjadi saat nyeri terasa)

Fase ini terjadi ketika klien merasakan nyeri. Karena nyeri itu bersifat subjektif, maka setiap orang dalam menyikapi nyeri juga berbeda-beda. Toleransi terhadap nyeri juga akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Orang yang mempunyai tingkat toleransi tinggi terhadap nyeri tidak akan mengeluh nyeri dengan stimulus kecil, sebaliknya orang yang toleransinya terhadap nyeri rendah akan mudah merasa nyeri dengan stimulus kecil. Klien dengan tingkat toleransi tinggi terhadap nyeri mampu menahan nyeri tanpa bantuan, sebaliknya orang yang toleransi terhadap nyeri rendah sudah mencari upaya mencengah nyeri, sebelum nyeri datang.

c. Fase akibat (terjadi ketika nyeri berkurang atau berhenti).

9. Factor-faktor yang mempengaruhi nyeri

Judha (2012) menuliskan beberapa factor yang mempengaruhi nyeri adalah:

a. Usia

Anak belum bisa mengungkapkan nyeri, sehingga peran perawat harus mengkaji respon nyeri pada anak. Pada orang dewasa kadang melaporkan nyeri jika suatu patologis dan mengalami kerusakan fungsi. Pada lansia cenderung menahan nyeri yang alaminya. Karena menganggap nyeri adalah suatu yang harus dialami dan mereka takut kalau mengalami penyakit berat atau meninggal jika nyeri diperiksakan. b. Paritas.

Paritas mempengaruhi persepsi terhadap nyeri persalinan karena primipara mempunyai proses persalianan yang lama dan lebih melelahkan dengan multipara. Hal ini disebabkan karena serviks pada klien primipara memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mengalami perengangan karena perngaruh intensitas kontraksi lebih besar selama kala I persalianan. Selain itu, pda ibu primipara menunjukan peningkatan kecemasan dan keraguan untuk mengantisipsi rasa nyeri selama persalinan.

c. Jenis kelamin

d. Budaya

Orang belajar dari budayanya, bagaimana seharusnya mereka berespon terhadap nyeri misalnya seperti suatu daerah menganut kepercayaan bahwa nyeri adalah akibat yang harus diterima karena mereka melakukan kesalahan, jadi mereka tidak mengeluh jika ada nyeri.

e. Makna nyeri

Berhubungan dengan bagaimana pengalaman seseorang terhadap nyeri dan bagaimana mengatasinya. Menurut Judha (2012) hal ini berkaitan dengan latar belakang budaya individu tersebut.

f. Perhatian

Tingkat seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat mempengaruhi perhatian persepsi nyeri. Menurut Gill pada buku Tamsuri (2007), perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya distraksi dihubungkan dengan respon nyeri yang menurun. Teknik relaksasi, guided imagery merupakan teknik untuk mengatasi nyeri.

g. Ansietas

Cemas meningkatkan persepsi terhadap nyeri dan bisa menyebabkan seseorang cemas.

h. Pengalamam masa lalu

mengatasi nyerinya. Mudah tidaknya seseorang mengatasi nyeri bergantung pada pengalaman dimasa lalu dalam mengatasi nyeri. i. Pola koping

Pola koping adaptif akan seringkali bergantung mengatasi nyeri dan sebaliknya pola koping yang maladaptive akan menyulitkan seseorang mengalami nyeri.

j. Dukungan keluarga dan sosial

Individu yang mengalami nyeri seringkali bergantung kepada anggota keluarga atau teman dekat untuk memperoleh dukungan dan perlindungan.

10. Manajemen nyeri

Manajemen nyeri mencakup pendekatan farkamologis dan nonfarmakologis. Pendekatan ini diseleksi berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan pasien secara individu. Semua intervensi akan sangat berhasil bila dilakukan sebelum nyeri menjadi lebih parah, dan keberhasilan terbesar sering dicapai jika beberapa intervensi diterapkan secara simultan (Smeltzer and Bare, 2002).

a. Farmakologis

antara lain : golongan opioid (narkotika), nonopioid/NSAIDs (nonsteroid anti-imflamsi drugs), analgesic, dan obat anestesi (Tamsuri,2007).

b. Nonfarmakologis

Penatalaksanaan Non Farmakologis terdiri dari berbagai tindakan penanganan nyeri berdasarkan stimulus fisik maupun kognitif, antara lain:

1) Masase kulit

Masase kulit memberikan efektif penurunan kecemasan dan ketegangan otot. Rangsangan masase ini dipercaya akan merangsang serabut berdiameter besar, sehingga mampu memblok atau menurunkan implus nyeri. Massase adalah stimulus kulit tubuh secara umum, dipusatkan pada punggung dan bahu, atau dapat dilakukan pada satu atau beberapa bagian tubuh dan dilakukan sekitar 10 menit pada masing-masing tubuh untuk mencapai hasil relaksasi yang maksimal.

2) Stimulasi kotralateral

Stimulasi kontralateral adalah stimulasi pada daerah kulit di sisi yang berlawanan dari daerah terjadinya nyeri. Tehnik ini dapat berupa garukan pada daerah yang berlawanan jika terjadi gatal, menggosok jika terjadi kram.

3) Acupressure (Pijat Refleksi)

4) Transcutaneous Elektrical nerve Stimulation (TENS)

Tehnik ini meggunakan satu unit peralatan yang dijalankan dengan elektroda yang dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, getaran atau mendengung pada area kulit tertentu. TENS telah digunakan, baik untuk menghilangkan nyeri akut, maupun kronis. TENS diduga dapat menurunkan nyeri dengan stimulasi reseptor non nyeri di area yang sama dengan serabut yang menstramisikan nyeri. Mekanisme ini sesuai dengan teori gerbang kendali nyeri.

5) Distraksi

Distraksi adalah pengalihan dari focus perhatian terhadap nyeri ke stimulus yang lain. Tehnik distraksi dapat mengatasi nyeri, jika seseorang menerima input sensori yang berlebihan dapat menyebabkan terhambatnya implus nyeri ke otak.

6) Relaksasi

Relaksasi otot rangka dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan merelaksasikan ketegangan otot yang mendukung rasa nyeri, beberapa penelitian menunjukan bahwa relaksasi efektif dalam menurunkan nyeri pascaoperasi.

c. Intensitas nyeri

objectik yang paling mungkin adalah menggunakan respon fisiologi tubuh terhadap nyeri itu sendiri. Namun adanya pengukuran dengan teknik ini juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2007).

Menurut Smeltzer, S.C bare B.G (2002) adalah sebagai berikut : 1) Skala intensitas nyeri deskritif

Gambar 2.2 Skala intensitas nyeri deskritif

2) Skala intensitas Numerik

Gambar 2.3 Skala intensitas numeric

3) Skala analog visual

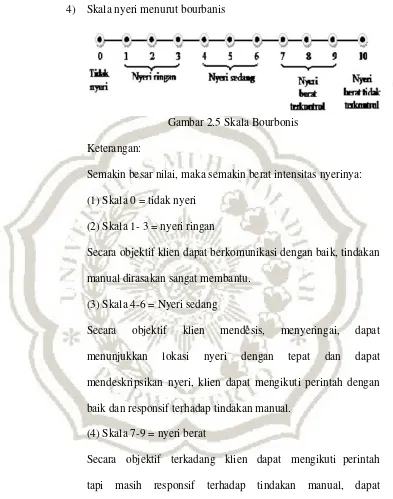

4) Skala nyeri menurut bourbanis

Gambar 2.5 Skala Bourbonis Keterangan:

Semakin besar nilai, maka semakin berat intensitas nyerinya: (1) Skala 0 = tidak nyeri

(2) Skala 1- 3 = nyeri ringan

Secara objektif klien dapat berkomunikasi dengan baik, tindakan manual dirasakan sangat membantu.

(3) Skala 4-6 = Nyeri sedang

Secara objektif klien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri dengan tepat dan dapat mendeskripsikan nyeri, klien dapat mengikuti perintah dengan baik dan responsif terhadap tindakan manual.

(4) Skala 7-9 = nyeri berat

Secara objektif terkadang klien dapat mengikuti perintah tapi masih responsif terhadap tindakan manual, dapat menunjukkan lokasi nyeri tapi tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi, napas panjang, destruksi dll.

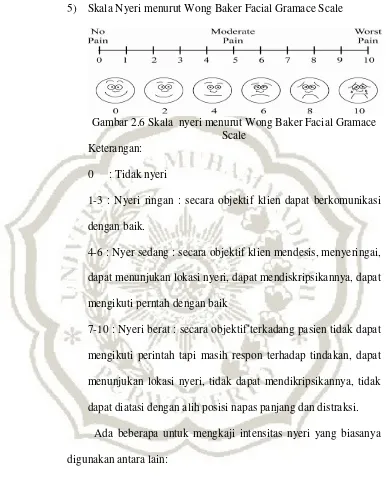

5) Skala Nyeri menurut Wong Baker Facial Gramace Scale

Gambar 2.6 Skala nyeri menurut Wong Baker Facial Gramace Scale

Keterangan: 0 : Tidak nyeri

1-3 : Nyeri ringan : secara objektif klien dapat berkomunikasi dengan baik.

4-6 : Nyer sedang : secara objektif klien mendesis, menyeringai, dapat menunjukan lokasi nyeri, dapat mendiskripsikannya, dapat mengikuti perntah dengan baik

7-10 : Nyeri berat : secara objektif terkadang pasien tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukan lokasi nyeri, tidak dapat mendikripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi napas panjang dan distraksi.

Ada beberapa untuk mengkaji intensitas nyeri yang biasanya digunakan antara lain:

1) Visual analog scale (VAS)

memberikan pasien kebebasan untuk memilih dengan apa yang dialami, ini menyebebkan kesulitan (Tamsuri, 2007).

2) Verbal Rating Scale (VNRS)

Skala ini memiliki nilai numeris dan hubungan anatar berbagai tingkat nyeri, nyeri ini terdiri dari garis 0-10 cm yang telang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan daerah yang paling nyeri kemudian diberi skalanya. Walaupun demikian, pasien masih mengalami kesulitan dalam menentukan angka pada pengalaman nyeri manusiawi dan membutuhkan perhitungan yang sistematis (Tamsuri, 2007)

3) Mc Pain Quesioner (MPQ)

Skala ini kombinasi antara verbal dan nilai numeric yang melekat dan gambar tubuh. Intrument ini mengubah pengenalan sifat yang multidimensional pengalaman nyeri dengan menentukan intensitas, kualitas, dan durasi seseorang. Aplikasi MPq memberikan informasi kuantitatif dalam bentuk rangkaian skor yang menunjukan dimensi sensorik, afektif, dan evaluasi, sehingga MPQ bersifat valid, reliable, konsisten, dan berguna. Apabila digunakan dalam penelitian, deskripsi metode susah memberikan informasi yang maksimal.

dan dinilai berdasarkan tingkatan nyeri yaitu jumlah skor 16 untuk nyeri ringan, jumlah skor 7-12 untuk nyeri sedang, dan skor 13-18 untuk nyeri berat.

11. Nyeri Perineum

Nyeri perineum (Perineum pain) didefinisikan sebagai nyeri yang terjadi pada badan perineum (perineal body), daerah otot dan jaringan fibrosa yang menyebar dari simpisis pubis sampai ke coccyges oleh karena adanya robekan yang terjadi baik disengaja maunpun yang rupture spontan. Kondisi nyeri ini dirasakan ibu berbeda dengan nyeri lainnya.

Nyeri perineum cenderung lebih jelas dirasakan oleh ibu dan bukan seperti nyeri yang dialami saat berhubungan (intercourse). Nyeri perineum akan dirasakan setelah persalinan sampai beberapa hari persalinan. Nyeri ini berbeda dengan nyeri dyspareunia yaitu nyeri khas ketidaknyaman yang terjadi selama hubungan seksual (intercourse), termaksud nyeri saat penetrasi. Dyspareunia dapat dikategorikan menjadi dyspareunia superfisial dan dalam.

12. Dampak Nyeri Perineum

C. Ruptur Perineum 1. Definisi

Ruptur adalah robekan atau koyaknya jaringan secara paksa (Dorland, 1994). Perineum adalah bagian yang terletak antara vulva dan anus panjangnya rata-rata 4 cm (Wiknjosastro, 2005). Klasifikasi ruptur perineum ada 2, yaitu :

a. Ruptur perineum spontan

Yaitu luka pada perineum yang terjadi karena sebab-sebab tertentu tanpa dilakukan tindakan perobekan atau disengaja. Luka ini terjadi pada saat persalinan dan biasanya tidak teratur.

1) Robekan perineum ada 2, yaitu:

a) Anterior : labia, vagina anterior, uretra atau klitoris

b) Posterior : dinding posterior vagina, otot perineum, spincter ani, mukosa rektum.

Robekan perineum umumnya terjadi di garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat, sudut arkus pubis lebih kecil dari pada biasa sehingga kepala janin terpaksa lahir lebih ke belakang dari pada biasa, kepala janin melewati pintu bawah panggul dengan ukuran yang lebih besar dari pada sirkumferensia suboksipito-bregmatika, atau anak dilahirkan dengan pembedahan vagina.(Wiknjosastro H, dkk 2005).

2) Faktor-faktor yang menyebabkan ruptur perineum (Harry Oxorn) : a) Faktor maternal, mencakup:

(1) Partus presipitatus yang tidak dikendalikan dan tidak ditolong (sebab paling sering).

(2) Pasien tidak mampu berhenti mengejan.

(3) Partus diselesaikan secara tergesa-gesa dengan dorongan fundus yang berlebihan.

(4) Edema dan kerapuhan pada perineum.

(5) Varikositas Vulva yang melemahkan jaringan-jaringan perineum.

(6) Arcus pubis sempit dengan pintu bawah panggul yang sempit sehingga menekan kepala bayi ke arah posterior.

(7) Perluasan episitomi. b) Faktor janin mencakup :

(1) Bayi yang besar.

(3) Kelahiran bokong.

(4) Ekstraksi forceps yang sukar. (5) Dystocia bahu.

(6) Anomali kongenital, seperti hydrocephalus. 3) Tingkat robekan perineum dapat dibagi atas 4 tingkatan :

a) Tingkat I : robekan hanya terjadi pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum sedikit.

b) Tingkat II : Robekan yang terjadi lebih dalam yaitu selain mengenai selaput lendir vagina juga mengenai muskulus perineum transversalis, tapi tidak mengenai sfingter ani.

c) Tingkat III : Robekan yang terjadi mengenai seluruh perineum sampai mengenai otot-otot sfingter ani.

d) Tingkat IV : Robekan mengenai perineum sampai otot sfingter ani dan mukosa rectum.

4) Faktor-faktor yang mempengarui derajat rupture perineum: a) Faktor ibu

(1)Paritas

Paritas adalah jumlah kehamilan yang mnghasilkan kelahiran janin yang mencapai tahap bisa hidup selama 28 minggu. Beberapa pengertian yang harus diketahui dalam istilah paritas yaitu:

(a)Primipara adalah seseorang wanita yang telah melahirkan bayi aterm sebanyak satu kali

(b)Nulipara adalah seseorang wanita yang belum pernah bersalin sama sekali

(c)Multipara adalah seorang wanita telah melahirkan anak beberapa kali, di mana persalinan tersebut tidak lebih dari lima.

(d)Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan aterm leih dari 5 kali (Manuaba, 2010)

(2)Partus presipitatus

Partus presipitatus adalah persalinan yang berlangsung sangat cepat (Manuaba, 2010)

(3)Kesempitan pinggul

(a)Kesempitan pintu atas panggul

Pintu atas panggul biasanya dikatakan sempit apabila diameter anteri-posterior dari 10 cm atau jika diameter transversal terbesar kurang dari 12 cm. kesempitan pintu atas panggul juga dinyatakan bila conjugatadiagonalis kurang dari 11,5 cm.

(b)Kesempitan pada tengah panggul

Panggul tengah dianggap mengalami kesempitan apabila jumlah diameter interspinalis kurang dari 10 cm. (c)Kesempitan pintu bawah panggul

Kesempitan pintu bawah panggul biasanya didefinisikan sebagai diameter interberosum 8cm.

(d)Kombinasi kesempitan pada pintu atas panggul, panggul tengah, dan pintu bawah panggul adalah kesempitan panggul menyeluruh (Manuaba, 2010).

(4)Faktor janin (a) Janin besar

Janin besar adalah bila berat badan melebihi 4000gram. (b) Malposisi

adalah puncak kepala, pada pemeriksaan dalam teraba ubun-ubun besar

b. Ruptur perineum yang disengaja (Episiotomi)

Luka perineum yang terjadi karena dilakukan pengguntingan atau perobekan pada perineum. Episiotomi adalah suatu tindakan insisi pada perineum yang menyebabkan terpotongnya selaput lendir vagina, cincin selaput darah, jaringan pada septum rektovaginal, otot-otot dan fasia perineum dan kulit sebelah depan perineum (Wiknjosastro H, dkk 2007).

Penyembuhan luka perineum akan lebih sempurna bila pinggirnya lurus dan otot-otot mudah dijahit. Pada persalinan spontan sering terjadi robekan perineum yang merupakan luka dengan pinggir yang tidak teratur. Hal ini akan menghambat penyembuhan perineum sesudah luka dijahit. Oleh karena itu, dan juga untuk melancarkan jalannya persalinan, dapat dilakukan insisi pada perineum pada saat kepala janin tampak dari luar dan mulai meregangkan perineum.(Wiknjosastro H, dkk 2005).

1) Jenis Episiotomi

Sayatan episiotomi umumnya menggunakan gunting khusus, tetapi dapat juga sayatan dilakukan dengan pisau. Berdasarkan lokasi sayatan maka dikenal 4 jenis episiotomi yaitu:

a) Episiotomi medialis

Sayatan dimulai pada garis tengah komissura posterior lurus ke bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sfingter ani. Keuntungan dari episiotomi medialis ini adalah: perdarahan yang timbul dari luka episiotomi lebih sedikit oleh karena merupakan daerah yang relatif sedikit mengandung pembuluh darah. Sayatan bersifat simetris dan anatomis sehingga penjahitan kembali lebih mudah dan penyembuhan lebih memuaskan. Kerugiannya adalah dapat terjadi ruptur perineum tingkat III inkomplet (laserasi m.sfingter ani) atau komplet (laserasi dinding rektum).

b) Episiotomi mediolateralis

lebih susah. Penjahitan dilakukan sedemikian rupa sehingga setelah penjahitan selesai hasilnya harus simetris.

c) Episiotomi lateralis

Sayatan disini dilakukan ke arah lateral mulai dari kira-kira jam 3 atau 9 menurut arah jarum jam. Jenis episiotomi ini sekarang tidak dilakukan lagi, oleh karena banyak menimbulkan komplikasi. Luka sayatan dapat melebar ke arah dimana terdapat pembuluh darah pudendal interna, sehingga dapat menimbulkan perdarahan yang banyak. Selain itu parut yang terjadi dapat menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu penderita.

d) Insisi Schuchardt

Insisi ini merupakan variasi dari episiotomi mediolateralis, tetapi sayatannya melengkung ke arah bawah lateral, melingkari rektum, serta sayatannya lebih lebar.

2) Indikasi episiotomi

Indikasi episiotomi dapat berasal dari faktor ibu maupun faktor janin. Indikasi ibu antara lain adalah:

a) Primigravida umumnya.

b) Perineum kaku dan riwayat robekan perineum pada persalinan yang lalu.

d) Arkus pubis yang sempit. Indikasi janin antara lain adalah:

a) Sewaktu melahirkan janin prematur. Tujuannya untuk mencegah terjadinya trauma yang berlebihan pada kepala janin.

b) Sewaktu melahirkan janin letak sungsang, letak defleksi, janin besar.

c) Pada keadaan dimana ada indikasi untuk mempersingkat kala II seperti pada gawat janin, tali pusat menumbung.

3) Kontra indikasi.

Kontra indikasi episiotomi antara lain adalah: a) Bila persalinan tidak berlangsung pervaginam.

b) Bila terdapat kondisi untuk terjadinya perdarahan yang banyak seperti penyakit kelainan darah maupun terdapatnya varises yang luas pada vulva dan vagina.

2. Faktor-faktor terjadinya rupture perineum adalah (Prawiharjo, 2010):

a. Faktor ibu

b. Faktor janin

Janin terlalu besar, malposisi, malpresentasi, kelainan kongenital, misalnya hidrosefalus dan distosia bahu.

D. Hecting Perineum

1. Definisi Hecting Perineum

Hecting adalah suatu tindakan untuk mendekatkan tepi luka dengan benang sampai sembuh dan cukup untuk menahan beban fisiologis. Hecting perineum adalah suatu cara untuk menyatukan kembali jaringan tubuh (dalam hal perineum) dan mencegah kehilangan darah yang tidak perlu dan mempertahankan integritas dasar panggul ibu.

2. Macam-macam Hecting a. Jahitan Kulit

1) Jahitan interrupted

Jahitan simple interrupted (Jahitan satu demi satu) Merupakan jenis jahitan yang paling dikenal dan paling banyak digunakan. Jarak antara jahitan sebanyak 5-7 mm dan batas jahitan dari tepi luka sebaiknya 1-2 mm. Semakin dekat jarak antara tiap jahitan, semakin baik bekas luka setelah penyembuhan.

a) Jahitan Matras

(2) Jahitan matras horizontal jahitan ini digunakan untuk menautkan fassia dan aponeurosis. Jahitan ini tidak boleh digunakan untuk menjahit lemak subkutis karena membuat kulit diatansa terliat lebih bergelombang.

b) Jahitan Continous

c) Jahitan jelujur: lebih cepat dibuat, lebih kuat dan pembagian tekanannya lebih rata bila dibandingkan dengan jahitan terputus. Kelemahannya jika benang putus / simpul terurai seluruh tepi luka akan terbuka.

d) Jahitan interlocking, festoon.

e) Jahitan kantung tembakau (tabl sac). b. Jahitan Subkutis

1) Jahitan continous: jahitan terusan subkutikuler atau intrademal. Digunakan jika ingin dihasilkan hasil yang baik setelah luka sembuh. Juga untuk menurunkan tengan pada luka yang lebar sebelum dilakukan penjahitan satu demi satu.

2) Jahitan interrupted dermal stitch. c. Jahitan Dalam

3. Komplikasi

Jika robekan tingkat III tidak diperbaiki dengan baik, pasien dapat menderita gangguan defekasi dan flatus. Jika robekan rektum tidak diperbaiki, dapat terjadi infeksi dan fistula rektovaginal.

F. Mobilisasi Dini

1. Definisi Mobilisasi Dini

Mobilisasi dini adalah kebijakan untuk secepat mungkin membimbing penderita keluar dari tempat tidurnya dan membimbingnya secepat mungkin untuk berjalan. Pada persalianan normal baiknya mobilisasi dini dilakukan setelah 2 jam postpartum, ibu boleh miring kiri atau kanan untuk mencegah adanya trombosit (Dewi, 2011).

Disimpulkan bahwa mobilisasi dini adalah suatu upaya untuk mempertahankan kemandirian sedini mungkin dengan arah membimbing penderita untuk mempertahankan fungsi mobilisasi. Mobilisasi tidak dibenarkan pada ibu postpartum dengan penyulit, anemia, penyakit jantung, paru-paru, demam dan sebagainya (Saleha, 2009).

2. Rentang Gerak dalam Mobilisasi

Menurut Lia (2009), dalam mobilisasi terdapat tiga rentang gerak yaitu:

a. Rentang Gerak Pasif

misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Mobilisasi dapat meningkatkan fungsi paru-paru semangkin dalam nafas yang ditarik, semakin meningkatkan sirkulasi darah. Hal tersebut memperkecil resiko pembentukan gumpalan darah, meningkatkan fungsi pencernaan dan menolong saluran pencernaan agar mulai bekerja lagi. Dalam 2-6 jam tenaga medis akan menolong ibu untuk melakukan mobilisasi seperti duduk ditempat tidur, duduk di bagian samping tempat tidur, dan mulai berjalan jarak pendek, Semakin cepat ibu bisa bergerak kembali proses menyusui dan merawat anak juga semakin mudah.

b. Rentang Gerak Aktif

Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif misalnya berbaring pasien menggerakkan kakinya.

c. Rentang Gerak Fungsional

Berguna untuk memperkuat otot-otot dan sendi dengan melakukan aktifitas yang diperlukan. Gerakan mobilisasi ini diawali dengan gerakan ringan seperti:

1) Miring ke kiri-kanan

juga mempercepat proses kembalinya fungsi usus dan kandung kemih secara normal.

2) Menggerakkan kaki

Setelah mengembalikan badan ke kanan dan ke kiri, mulai gerakan kedua belah kaki. Mitos yang menyatakan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan timbulnya varices adalah salah total. Justru bila kaki tidak digerakkan dan terlalu lama diatas tempat tidur dapat menyebabkan terjadinya pembekuan pembuluh darah balik yang dapat menyebabkan varices ataupun infeksi.

3) Duduk

Setelah merasa lebih ringan cobalah untuk duduk di tempat tidur. Bila merasa tidak nyaman jangan dipaksakan, lakukan perlahan-lahan sampai terasa nyaman.

4) Berdiri atau turun dari tempat tidur

Jika duduk tidak menyebabkan rasa pusing, teruskan dengan mencoba turun dari tempat tidur dan berdiri. Bila tersa sakit atau ada keluhan, sebaiknya hentikan dulu dan dicoba lagi setelah kondisi terasa lebih nyaman.

5) Ke kamar mandi

Tahapan dan waktu mobilisasi ibu nifas setelah kala IV ibu sudah bisa turun dari tempat tidur dan melakukan aktivitas seperti biasa, karena selama persalinan kala IV ibu membutuhkan istirahat untuk menyiapkan tubuh dalam proses penyembuhan (Mitayani, 2009). Menurut Bahiyatun (2008) pada persalinan normal, ibu diperbolehkan untuk mandi dan ke WC dengan bantuan orang lain, yaitu pada 1 atau 2 jam setelah persalinan jika ibu belum melakukan rentang gerak dalam tahapan mobilisasi dini selama 1 atau 2 jam setelah persalinan, ibu nifas tersebut belum melakukan mobilisasi secara dini (Late Ambulation). Sebelum ibu mulai melakukan tahap-tahap mobilisasi dini, ibu di anjurkan untuk melakukan napas dalam serta latihan tungkai yang sederhana dan duduk di tepi tempat tidur. Mobilisasi ini dapat dimulai segera setelah tanda vital stabil, fundus keras dan tidak banyak pendarahan, kecuali jika ada kontraindikasi serta dapat dilakukan sesuai kekuatan itu (Hamilton, 2004).

3. Kontraindikasi Mobilisasi

Mobilisasi masa nifas tidak dibenarkan pada ibu nifas dengan penyakit atau penyulit, seperti anemia, penyakit jantung, penyakit paru, syok sepsis, kontraindikasi lain dapat ditemukan pada kelemahan umum dengan tingkat energi yang kurang (Sulistyawati, 2009).

4. Manfaat Mobilsasi Dini

a. Penderita merasa lebih sehat dan kuat

b. Faal tubuh dan kandung kemih menjadi lebih baik

c. Memungkinkan tenaga medis untuk memberikan bimbingan kepada ibu mengenai cara merawat bayinya.

d. Lebih sesuai dengan keadaan Indonesia (lebih ekonomis) Menurut Dewi (2011), keuntungan mobilisasi dini antara lain: a. Ibu merasa lebih sehat dan kuat

b. Faal usus dan kandung kemih baik

c. Kesempatan yang baik untuk mengajari ibu merawat bayinya d. Tidak menyebabkan pendarahan abnormal

e. Tidak mempengaruhi proses penyembuhan luka hecting. 5. Kerugian Tidak Mobilisasi Dini

Menurut Lia (2009), kerugian tidak melakukan mobilisasi dini antara lain:

a. Peningkatan suhu tubuh karena adanya involusi yang tidak baik sehingga sisa darah yang tidak dapat dikeluarkan dan menyebabkan infeksi, salah satunya ditandai dengan peningkatan suhu tubuh.

c. Involusi uteri yang tidak baik, apabila tidak dilakukan mobilisasi dini akan mnghambat pengeluaran darah dan sisa plasenta sehingga menyebabkan terganggunya kontraksi uterus.

6. Mobilisasi Dini Pada Ibu Post Partum Normal.

Persalinan merupakan proses yang sangat melelahkan oleh karena itu ibu tidak dianjurkan langsung turun dari ranjang karena dapat menyebabkan pingsan akibat sirkulasi yang belum berjalan baik. Karena sehabis melahirkan ibu merasa lelah, dan harus beristirahat. Pergerakan dilakukan dengan miring kanan atau kiri untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Biasanya pada 2 jam post partum ibu sudah bisa turun dari tempat tidur dan melakukan aktifitas seperti biasa. Mobilisasi dilakukan secara bertahap mulai dari gerakan miring kekanan dan kekiri, lalu menggerakakan kaki. Cobalah untuk duduk di tepi tempat tidur, setelah itu ibu bisa turun dari ranjang dan berdiri atau bisa pergi kekamar mandi, sehingga sirkulasi dalam tubuh akan berjalan dengan baik. 7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mobilisasi

a. Faktor Fisiologis

b. Faktor Emosional

Yang mempengaruhi mobilisasi adalah cemas (ansietas). Ansitetas merupakan gejolak emosi seseorang yang berhubungan dengan sesuatu diluar dirinya dan mekanisme diri yang digunakan dalam mengatasi permasalahan (Fundamental, 2006).

c. Faktor yang mempengaruhi adalah umur dan paritas (Potter, 2006). Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang wanita dan umur adalah lamanya hidup seseorang dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan.

d. Faktor Psikososial

G. Kerangka Teori

Sumber :

Kerangka Konsep

Sumber:

Menurut Bobak (2005), Fundamental (2006), Wiknjosastro (2007),Tamsuri (2007), Bahiyatun

(2008), Wiknjosastro (2008), maryunani (2009), Sulistyawati (2009), Saleha (2009), Lia (2009),

Jannah (2011), Judha (2012), Andarmoyo (2013). Perubahan Fisiologis ibu Post 5. Perubahan Tanda – tanda

H. Kerangka Konsep

Variabel Independent Variabel Dependent

I. Hipotesa Penelitian

Ha : Ada hubungan tingkat nyeri hecting perineum terhadap mobilisasi dini ibu postpartum

Ho : Tidak ada hubungan tingkat nyeri hecting perineum terhadap mobilisasi dini ibu postpartum

Tingkat Nyeri