MAKALAH SEISMOLOGI

SELEKSI, PROCESSING, DAN INTERPRETASI SINYAL SEISMIK

GUNUNG SEMERU TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

Makalah ini disusun untuk Memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Fisika Gunung Api yang diampu oleh Sukir Maryanto, Ph.D

disusun oleh:

Dwi Febriana Rochmah (0910930006)

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seismologi adalah ilmu yang mempelajari penjabaran, penjalaran, dan perekaman gelombang elastik di dalam permukaan bumi, serta sumber yang menyebabkan terjadinya gelombang seismik. Energi yang berasal dari sumber alami atau buatan menyebabkan deformasi dapat menghasilkan gelombang seismik , dimana gangguan elastik akan menyebar dari sumber akibat ketidakseimbangan pada batuan ( Lay dan Wallace, 1995:1).

Respon dari gangguan elastik yang ditangkap oleh receiver dapat memberikan resolusi terbaik dari struktur bawah permukaan. Hal ini dikarenakan gelombang elastik memiliki rute paling singkat diantara metode geofisika yang lain. Konsep-konsep fisika kemudian yang dapat menjelaskan bahwa gelombang elastik terlokalisasi secara temporal dalam arah dan ruang tertentu dengan disertai energi (Lay dan Wallace, 1995:1-2). Secara

Seiring berjalannya waktu, salah satu cabang ilmu dari seismologi adalah monitoring

aktivitas gunung api yang tercakup dalam seismologi gempa bumi. Oleh karena itu, seismologi sangat berkaitan pula dengan teknik kegempaan. Studi mengenai sejarah, akibat, dan proses yang terjadi didalam gempa bumi di dalam dan pada kerak bumi kemudian dirangkum dalam lingkup studi seismologi gunungapi (Stein dan Wysession, 2003:14).

Peristiwa letusan gunungapi di Jawa Timur merupakan tolak ukur perkembangan kegunungapian di Indonesia. Letusan gunungapi Kelud pada tahun 1919 yang merupakan bencana alam bersejarah di Jawa Timur menyebabkan lahirnya ahli-ahli vulkanologi. Salah satunya adalah gunung Semeru. Gunung Semeru memiliki karakteristik yang unik, dimana tipe letusannya bermacam-macam yang jarang ditemui pada karakteristik gunungapi lain. Sejak tahun 1967, Gunung Semeru memiliki tipe vulkano-strombolian yang merupakan gunungapi paling aktif di Jawa Timur.

Salah satu output yang diharapkan dalam perkuliahan seismologi adalah mampu mengidentifikasi dan mengolah peristiwa gempa bumi. Oleh karena itu, makalah ini menyajikan pengolahan data dari rekaman data seismik tanggal 12 Agustus 2009 baik dari tahapan seleksi, analisa spektral, dan penentuan hiposenter dari event yang terjadi pada tanggal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan makalah ini adalah agar mengetahui tahap seleksi, pengolahan, dan interpretasi data dari sinyal seismik gunung Semeru tanggal 12 Agustus 2013.

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa mampu untuk melakukan tahap seleksi, pengolahan, dan interpretasi data dari sinyal seismik Gunung Semeru tanggal 12 Agustus 2013.

Manfaat yang didapatkan oleh institusi pendidikan dari makalah ini yaitu sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa untuk memahami ilmu seismologi gunungapi khususnya gunungapi Semeru dari sisi pengembangan teori.

2.Manfaat Teoritis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gunung Semeru

Gunungapi Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada posisi 8º 06’ 5’’ LS dan 112º 55’ BT dengan puncak tertinggi Mahameru 3676 m dpl (diatas permukaan laut) yang merupakan tempat tertinggi di Pulau Jawa. Gunungapi ini berada pada sabuk gunungapi di Jawa Timur, sekitar 170 km di atas zona subduksi di mana Lempeng Samudra India-Australia menunjam ke arah utara di bawah Pulau Jawa sebagai bagian dari Lempeng Benua Asia-Eropa (Katili dan Siswowidjoyo dalam Perwita 2011).

Bemmelen (1948) menyatakan bahwa Gunung Semeru terletak pada Solo Zone yang termasuk dalam punggungan timur pegunungan kompleks di pulau Jawa. Puncak dari gunungapi Semeru adalah puncak Mahameru dengan ketinggian 3676 meter pada pegunungan kompleks Tengger-Semeru. Kawah yang terdapat di puncak Gunung Semeru terdiri dari kawah Mahameru yang sudah tidak aktif. Sedangkan kawah yang masih aktif adalah Jonggring Seloko. Kawah termuda di Guning Semeru ini terletak paling tenggara dengan arah bukaan ke arah tenggara (Irawan, 2013).

B. Gelombang Seismik

secara tiba-tiba. Ketika lempeng tektonik saling membentur dan didorong ke arah selubung, maka tekanan besar terjadi dalam kerak. Jika tekanan dalam batuan terlalu besar, batuan akan retak membentuk patahan. Suatu pergeseran dalam bidang retakan/patahan beberapa sentimeter saja dapat menyebabkan gelombang-gelombang berenergi dahsyat akan muncul ke permukaan, memecah dan mengangkat tanah. Pergeseran ini yang kemudian diistilahkan gempa bumi.

Gempa bumi dipelajari berdasarkan pemahaman karakteristik dari gelombang seismik. Gelombang seismik terdiri dari (1) gelombang badan (2) gelombang permukaan. Gelombang badan terdiri dari gelombang P dan S. Gelombang P dapat melalui segala medium (medium cair ataupun padat). Seringkali diistilahkan gelombang P karena gelombang ini adalah gelombang pertama yang tercatat pada seismogram. Sedangkan gelombang S adalah gelombang seismik yang tiba setelah gelombang P. Karakteristik dari gelombang S yaitu hanya dapat merambat dalam medium padat. Sedangkan gelombang permukaan adalah gelombang seismik yang terjadi karena transfer energi sehingga terdapat efek pada permukaan bumi. Gelombang ini disebut gelombang permukaan yang sifatnya merusak. Gelombang permukaan terdapat dua macam yaitu gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh memiliki karakteristik pergerakan elliptik retrogade sedangkan gelombang Love hampir sama dengan gelombang S yang berupa gelombang transversal (Siswowidjoyo,1981).

C. Pemantauan Seismik Gunung Semeru

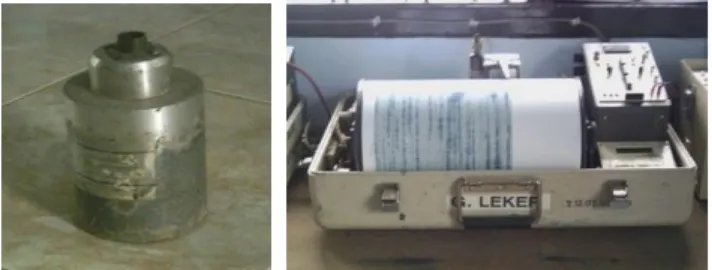

Gambar C.1 a) Seismometer tipe LC-4 dan b) Seismograf tipe PS-2 stasiun Leker, di Pos PGA G.Semeru (PPGA Sawur dalam Perwita, 2011)

Gunung Semeru memiliki fasilitas pemantauan seismik cukup lengkap dengan 6

channel pengamatan yaitu Stasiun Puncak, Kepolo, Leker, Tretes, Besuk Bang, dan Infrasonik. Data yang direkam oleh stasiun seismik kemudian direkam dengan menggunakan analog dan digital. Data digital dikirim melalui VSAT ( Very Small Aperture Terminal) menuju kantor pusat DVMBG Bandung sehingga dapat dianalisis tingkat aktivitas dan potensi Gunung Semeru.

D. Gempa Gunung Api

Gempa bumi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa Vulkanik terjadi di sekitar gunungapi yang menjadi pertanda kegiatan gunungapi tersebut.

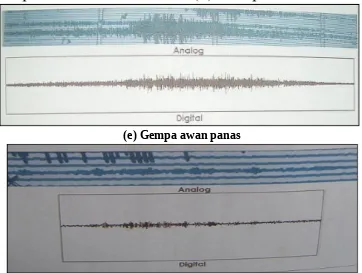

(a) Gempa vulkanik tipe A (b) Gempa vulkanik tipe B

(e) Gempa awan panas

(f) Gempa guguran

Sejarah erupsi dan peningkatan kegiatan G. Semeru mulai tercatat sejak tahun 1888. Pusat aktifitas gunung ini berada di Kawah Jonggring Seloko yang terletak di sebelah tenggara puncak Mahameru. Erupsi G. Semeru umumnya erupsi abu bertipe Vulkanian dan Strombolian yang terjadi 3–4 kali setiap jam. Erupsi tipe Vulkanian dicirikan dengan erupsi eksplosif yang kadang-kadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya terjadi erupsi bertipe Strombolian biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru. Pada saat terjadi erupsi eksplosif biasanya dikuti oleh terjadinya aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah yang lebih rendah dan arah alirannya sesuai dengan bukaan kawah dan lembah-lembah di G. Semeru. Arah bukaan kawah G. Semeru saat ini mengarah ke arah tenggara atau mengarah ke hulu Besuk Kembar. Ciri khas dari peningkatan aktifitas G. Semeru dapat dilihat dari jumlah letusan hariannya. Peningkatan aktifitas biasanya ditandai dengan penurunan jumlah letusan harian. Pada umumnya gempa letusan di G. Semeru berkisar antara 80-120 letusan perhari yang terjadi 15 menit sekali (Heru dalam Perwita 2011).

D.1 Penentuan Hiposenter

Hiposenter merupakan representasi tempat kejadian gempa bumi yang berada di dalam bumi. Proyeksi hiposenter yang berada di permukaan bumi disebut sebagai episenter. Penentuan dari lokasi kejadian gempa (episenter/hiposenter) dibutuhkan koordinat stasiun pengamat, model struktur kecepatan realistis yang mengarakterisasi areal jaringan stasiun pengamatan dan setidaknya dibutuhkan 4 data waktu tiba gelombang P dan S (Tp dan Ts). Walaupun demikian, penggunaan data waktu tiba gelombang P saja bukan merupakan

masalah jika gempa terjadi dalam areal jaringan stasiun pengamatan (Triyoso, 1991). Penentuan hiposenter adalah dengan analisis beda wantu tiba. Dasar perhitungan hiposenter dengan analisis beda waktu mengggunakan perumusan sebagai berikut :

(

X−Xi)

X,Y,Z = koordinat sumber gempa tidak diketahui

(X , Y , Z)i = koorsinat stasiun seismograf

k = koefien jarak

ti = waktu tiba gelombang P

to = saat terjadinya gempa yang tidak diketahui

Koefisien jarak adalah konstanta dari rumus Omori dapat diketahui dengan cara :

D=VpxVs

Vp−Vs

(S−P) dan k=VpxVs

Vp−Vs

(2.3)

dimana Vp adalah cepat rambat gelombang P, Vs adalah cepat rambat gelombang S, D adalah jarak hiposenter (sumber gempa) dan (S-P) adalah beda waktu tiba gelombang S dan P (Siswowidjojo, 1981)

D.2 Transformasi Fourier

Analisis spektral dalam seismologi menggunakan algoritma Transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi. Perubahan ini tidak mengubah informasi yang terkandung dalam sinyal gempa bumi. Karena hanya tatanan yang berubah bentuk, pada seismogram amplituda disusunsebagai fungsi dari waktu, sedangkan dalam spektra amplituda disusun sebagai fungsi dari frekuensi. Transformasi fourier dalam penjelasan matematis adalah sebagai berikut. Jika kita memiliki sinyal x(t) maka pasangan transformasi Fouriernya adalah X(ω) dengan ω = 2πf.

X(ω)=

∫

−∞

∞

x(t)e−iωtdt (2.4)

Jika x(t) adalah gelombang yang terpisah menjadi beberapa gelombang sinus dan X(ω)

X(ω)=

∫

−∞

∞

x(t)cos(ωt)dt−i

∫

−∞

∞

x(t)sin(ωt)dt

¿ℜ

[

X(ω)]

−iℑ[

X(ω)]

¿

|

X(ω)|

e−iφ(ω) (2.5)sehingga persamaan spektrum amplitudo adalah,

|

X(ω)|

=√

(ℜ[X(ω)])2+( ℑ[X(ω)])2 (2.6)dan persamaan spektrum fasa,

φ

[

ω]

=tan−1(

ℑ[X(ω)]ℜ[X(ω)]

)

(2.7)Sedangkan invers dari transformasi Fourier dapat dirumuskan,

x(t)=

|

X(ω)|

e−iφ(ω) (2.8)BAB III

METODE PENULISAN

A. Sifat Penyusunan Makalah

Penyusunan makalah ini bersifat kajian pustaka dan didasarkan dengan data sekunder. Kajian pustaka yang dilakukan menjelaskan pemahaman awal agar dapat melakukan interpretasi event / peristiwa dari gempa yang terjadi di gunungapi Semeru pada tanggal 12 Agustus 2009. Sedangkan tahap pengolahan dilakukan dengan data sekunder Gunung Semeru tahun 2009 tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2009.

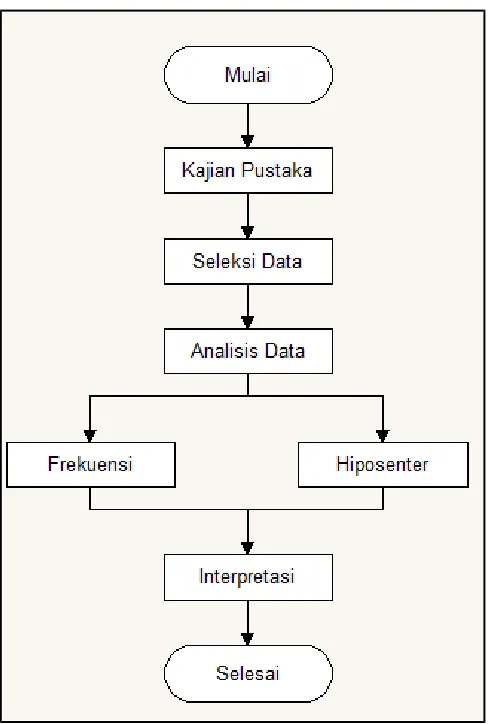

B. Metode Penyusunan Makalah

Penyusunan makalah ini digambarkan pada skema berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penulisan Makalah

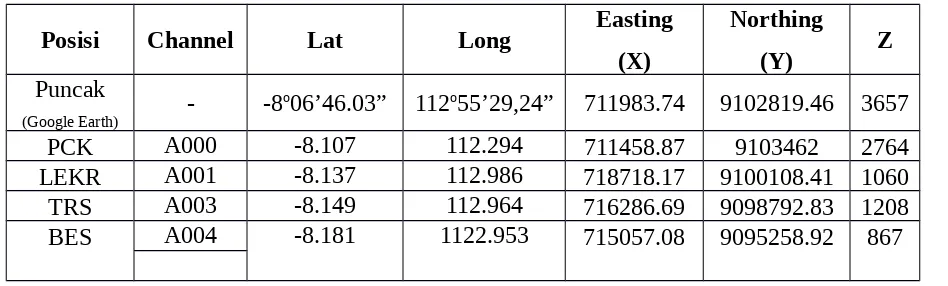

Origin, (3) GAD dan (4)LS7_WVE. Data sekunder yang digunakan adalah data seismik digital seismogram di stasiun Puncak, Leker, Tretes, dan Besuk Bang. Berikut adalah informasi koordinat stasiun seismik (dalam UTM) dan ketinggian dari permukaan air laut.

Posisi Channel Easting (X) Northing (Y) Z

Puncak - 711983.74 9102819.46 3657

PCK A000 711458.87 9103462 2764

LEKR A001 718718.17 9100108.41 1060

TRS A003 716286.69 9098792.83 1208

BES A004 715057.08 9095258.92 867

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tahap Seleksi Data

Seleksi data merupakan langkah awal dalam pengolahan data yang ditujukan agar dapat mengelompokkan jenis gempa yang terjadi di Gunung Semeru. Berdasarkan jaringan pemantauan seismik di Indonesia wilayah barat maka channel pada pengamatan gunung Semeru terdapat 6 buah yaitu A000H (Stasiun Puncak), A001H (Kepolo), A002H (Lekker), A003H (Tretes), A004H (Besuk Bang), dan A005H (Infrasonik). Namun dalam pengolahan ini diambil hanya 4 stasiun. Hal ini dikarenakan event dari hasil seleksi kurang memadai apabila seluruh stasiun seismik digunakan.

Posisi Channel Lat Long Easting

o06’46.03” 112o55’29,24” 711983.74 9102819.46 3657

PCK A000 -8.107 112.294 711458.87 9103462 2764

LEKR A001 -8.137 112.986 718718.17 9100108.41 1060

TRS A003 -8.149 112.964 716286.69 9098792.83 1208

BES A004 -8.181 1122.953 715057.08 9095258.92 867

Tabel 3.1. Koordinat Stasiun Seismik yang digunakan dalam pembahasan makalah ini. Seleksi data dilakukan dengan melakukan pemilahan data seismikdengan cara membaca rekaman data digital seismogram. Pembacaan data dilakukan oleh software LS7_WVE pada setiap menit dalam 1 jam. Hal pertama yang dilakukan ketika penyeleksian data yaitu memilih kenampakan gelombang (waveform) yang tidak putus gelombangnya. Waveform

yang baik akan memudah tahap selanjutnya yaitu pada tahap pengolahan data (analisis spektral). Tampilan dari seleksi data sebagai berikut :

1) Data Terbaik untuk Event GempaVulkanik Dangkal (VB) pada pukul 04.33 WIB

Gambar 3.1 Event yang diduga gempa vulkanik dangkal (VB).

Gempa vulkanik dangkal (VB) dapat dicirikan dengan kenampakannya yang hampir serupadengan gempa VA. Karakteristik gempa VB dilihat dari sumber gempa yang Tremor

diperkirakan kurang dari 1 km. Gerakan awalnya cukup jelas dengan waktu tiba gelombang P yang jelas namun waktu tiba gelombang S yang tidak jelas dan sulit ditentukan.

Tipe gempa yang sering dijumpai di Gunung Semeru adalah fenomena gempa tremor. Gempa tremor terdapat dua macam yaitu gempa tremor harmonik dan spasmodik. Gempa tremor harmonik biasanya identik dengan perulangan-perulangan event yang bentuknya sama. Sedangkan gempa tremor spasmodik tidak beraturan seperti pada halnya gambar 3.1.

Event tipe gempa lainnya tidak ditemukan pada tanggal 14 Agustus 2009 yaitu gempa vulkanik dalam (VA), gempa letusan, dan gempa guguran. Gempa letusan merupakan gempa yang disebabkan oleh terjadinya letusan yang bersifat eksplosif. Berdasarkan hasil pengamatan seismik sampai saat ini dapat dikatakan bahwa gerakan pertama dari gempa letusan adalah push-up atau gerakan ke atas. Gempa letusan dapat dikatakan gempa yang terjadi akibat mekanisme sebuah sumber tunggal yang positif. Gempa Guguran biasanya berasosiasi dengan guguran lava dari kubah lava yang terbentuk di kawah, sedangkan gempa awan panas guguran biasanya terjadi karena guguran material yang disebabkan oleh aliran piroklastik.

B. Tahap Pengolahan dan Interpretasi Data

Pengolahan data dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan perangkat lunak Origin dan GAD. Tujuannya agar mengetahui sebaran frekuensi pada event yang telah didapatkan dengan melakukan analisis spektra. Sedangkan GAD ditujukan untuk mencari hiposenter dari gempa vulkanik.

B.1 Tahap Penentuan Hiposenter

Software yang dibutuhkan untuk kegiatan ini ialah Microsoft Excel, GAD, LS7_WVE, dan program konverter koordinat (tergantung selera). Sementara data yang perlu disiapkan ialah rekaman seismik digital serta koordinat stasiun seismik dan kawah. Hiposenter ialah titik tempat terjadinya gempa di bawah permukaan bumi. Umumnya hiposenter yang dicari ialah hiposenter untuk gempa-gempa vulkanik. Software yang digunakan untuk menentukan hiposenter gempa ialah GAD, sementara software LS7_WVE digunakan untuk membuka file rekaman seismik digital. Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan hiposenter diberikan dibawah ini:

Zoom untuk memperbesar

b. Kemudian buka file seismik digital yang diinginkan (bisa dengan cara drag and drop) hingga memperoleh gempa yang diinginkan.

c. Setelah menemukan gempa yang akan ditentukan hiposenternya langkah yang pertama kali dilakukan ialah mencatat nama file yang dibuka. Nama file ini akan dipakai sebagai tanda pengenal di software GAD. Kemudian tentukan waktu tiba gelombang P dan S serta gerak awalnya. Lebih baik klik tombol zoom in terlebih dahulu untuk memperbesar seismogram hingga gelombang P dan S dapat dikenali dengan baik.

waktu tiba

e. Langkah kedua ialah melakukan konversi koordinat terhadap koordinat stasiun dan kawah yang telah disiapkan. Koordinat yang direkam GPS umumnya memiliki format bujur dan lintang dengan satuan dalam derajat desimal (misalnya: 7,312 ° LS dan 105,421° BT) atau dalam derajat menit detik (misalnya: 5° 10’ 23” LS dan 103° 32’ 4” BT). Koordinat tersebut harus diubah ke dalam format UTM dengan satuan dalam meter (misal: easting (sumbu x) 689906,0925 dan northing (sumbu y) 9895749,1421). Konversi koordinat ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai software konversi koordinat. Koordinat yang dibutuhkan oleh software GAD ialah koordinat relatif masing – masing stasiun terhadap titik (0,0) yang biasanya ialah lokasi kawah atau puncak. Untuk memperoleh koordinat relatif tersebut pertama – tama pilihlah koordinat (dalam format UTM) yang akan dijadikan titik referensi atau titik (0,0). Setelah menentukan titik (0,0) tersebut, kurangi nilai koordinat stasiun – stasiun seismik dengan nilai koordinat titik (0,0) tersebut. Hasil yang diperoleh dari langkah tersebut ialah nilai koordinat relatif tiap stasiun terhadap koordinat kawah atau puncak. Nilai koordinat relatif ini masih dalam satuan meter, supaya dapat digunakan oleh GAD nilai tersebut harus diubah dalam satuan kilometer. Selain koordinat sumbu x dan sumbu y, GAD juga membutuhkan nilai ketinggian stasiun dan puncak atau kawah dari atas permukaan laut (sumbu z). Nilai ketinggian ini ditulis dalam satuan kilometer dengan nilai negatif untuk posisi di atas permukaan laut.

Posisi Easting(X) Northing(Y) Z delta_x delta_y delta_z

TRS 716286.69 9098792.83 1208 4302.95 4026.63- -2449 BES 715057.08 9095258.92 867 3073.34 7560.54- -2790

Hal yang perlu diingat dalam GAD arah timur dan utara diberikan nilai positif, arah selatan dan barat diberikan nilai negatif, lokasi di bawah permukaan laut diberi nilai positif, lokasi di atas permukaan laut diberi nilai negatif, dengan permukaan laut sebagai titik nol.

f. Langkah ketiga ialah menggunakan software GAD. GAD membutuhkan tiga file input, yaitu station.dat, arrival.dat, dan velocity.dat. File velocity.dat tidak perlu diubah. File station.dat diisi dengan jumlah stasiun serta koordinat relatif dan ketinggian masing – masing stasiun seismik yang digunakan. Pengisian koordinat dan ketinggian tersebut harus sesuai dengan format yang digunakan GAD.

h. Ketiga file input diatas harus diletakan di dalam folder yang sama dengan software GAD. Setelah selesai mengisi file station.dat dan arrival.dat dengan benar, langkah selanjutnya ialah menjalankan software GAD tersebut. GAD dapat dijalankan langsung dengan meng-klik dua kali pada icon GAD. Segera setelah GAD dijalankan, akan muncul sebuah file baru dengan nama results.dat yang berisi hasil penentuan hiposenter yang dilakukan oleh GAD.

Lokasi hiposenter yang dihasilkan GAD diberikan dalam koordinat relatif (x,y,z) dengan satuan kilometer.

B.2 Analisa Spektral

a. Menyimpan data dengan format ascii dari software ls7_wve dengan tahapan klik tab Output-> pilih File -> output -> Simpan di partisi yang diinginkan (misal d://data semeru/spektral/1)

b. Selanjutnya buka file Origin, pilih File -> Input -> Single ascii -> Pilih file yang telah dikonversi pada software sebelumnya. Klik kanan 1 stasiun dan pilih line hingga muncul tampilan dibawah ini:

Langkah pengolahan pada software Origin terdapat 3 langkah yaitu (1) Sampling Rate, (2) FFT Filtering, (3) FFT Analysis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahap seleksi, pengolahan, dan interpretasi data telah dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel, Origin, GAD, dan LS7_WVE. Hasilnya kemudian didapatkan hasil untuk 1 event terbaik dari hasil seleksi data tanggal 12 Agustus 2009 dengan hiposenter x=-3,456, y= 3.167 dan z=-1.152 dengan menggunakan 4 stasiun seismik yaitu PCK, LKR, TRS, dan BES. Sedangkan analisis spektral yang dilakukan yaitu diketahui amplitudo mencapai 10 dengan frekuensi mencapai 50 Hertz. Hal ini kurang sesuai dengan studi sebelumnya yang menyatakan gempa letusan yang kurang dari 1 Hz.

B. Saran

Saran dalam pengerjaan sinyal seismik berikutnya yaitu mencari data yang wavefront

DAFTAR PUSTAKA

Irawan, Wawan. 2013 . Gunung Api Indonesia : Gunung Semeru (online). http://volcanoindonesia.blogspot.com/2010/11/semeru.html (diakses tanggal 10 Mei 2013)

Lay, Thorne dan T.C.Wallace.1995. Modern Global Seismology. California: Academic Press Perwita, Cholisina A. 2011. Analisis Sinyal Seismik Gempa Letusan Gunung Semeru, Jawa

Timur Tahun 2009. Malang : Jurusan Fisika UB

Siswowidjoyo, Suparto. 1981. Seismologi Gunung Api. DVMBG Bandung

Stein, Seth dan M. Wysession. 2003. An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure. UK : Blackwell Publishing