2010

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia STANLEY ADI PRASETYO Wakil KetuaHAK‐HAK SIPIL DAN POLITIK

Negara tak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghormati hak‐hak setiap orang, terutama hak‐hak yang tak dapat ditangguhkan. Karena campur tangan negara justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak‐hak individu/kelompok

Disampaikan pada acara TRAINING HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGAJAR HUKUM DAN HAM, diselenggarakan oleh Pusham UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo,

Pengantar

Banyak orang salah mengerti tentang hak asasi manusia (HAM). Pertama, HAM dianggap sebagai senjata dari negara‐negara Barat yang dipaksakan secara sepihak kepada negara‐negara berkembang. Ke dua, pelaksanaan HAM dianggap bukan hanya tanggungjawab negara tapi juga tanggungjawab individu. Karena ituilah kemudian muncul istilah “kewajiban asasi manusia”. Kedua hal ini, terutama yang ke dua, belakangan ini kerap diucapkan oleh kalangan aparat dan pejabat di tanah air kita ini. Termasuk oleh sejumlah akademisi dari sejumlah universitas.

Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau saja mau membuka‐buka dokumen tentang komentar umum mengenai pasal‐pasal dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), maka kita akan menyadari akan kesalahan ini. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil).

Negara tidak bisa tidak memang harus memenuhi hak‐hak warganegara. Seperti hak atas rasa aman, hak hidup, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Atas inisiatif itulah kemudian negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen, kementerian, dan BUMN. Juga beberapa badan lain yang mendapat mandat khusus seperti Badan Urusan Logistik yang bertanggungjawab atas persediaan dan bahan‐bahan kebutuhan pokok (sembako). Di Indonesia, negara/pemerintah merupakan pihak satu‐satunya yang berhak untuk menguasai dan mengelola semua kekayaan alam dan bumi di negeri ini sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Hak‐Hak Sipil‐ Politik

Semua aturan dan ketentuan mengenai HAM tak pelak lagi selalu mengacu pada DUHAM. Salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon, Rene Cassin, menyatakan bahwa isi DUHAM sebetulnya bisa dibagi menjadi lima hal, yaitu hak sipil (Pasal 1‐11), hak sosial (Pasal 12‐17), hak politik (Pasal 18‐21), hak ekonomi dan budaya (Pasal 22‐27), serta tanggungjawab negara (Pasal 28‐30).

Rene Cassin juga menyatakan bahwa ada beberapa kata kunci yang memayungi pasal‐pasal dalam DUHAM, yaitu “biarkan saya menjadi diri saya sendiri” untuk pasal hak sipil, “jangan campuri urusan kami” untuk pasal hak sosial, “biarkan kami turut berpartisipasi” untuk pasal hak politik, “beri kami mata pencaharian” untuk pasal hak ekonomi dan budaya.

Adapun bangunan umum rujukan HAM bisa digambarkan sebagaimana bagan berikut,

Kewajiban Negara Pasal 28‐30 Ratifikasi UU Nasional

Kovenan Hak Ekosob 1976 Kovenan Hak Sipol 1976

Hak Ekonomi & Bud (Pasal 22-27) Hak Politik (Pasal 18-21) Hak Sosial (Pasal 12-17) Hak Sipil (Pasal 1-11)

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Sedunia

Ko nv ensi Int .l Ko nv ensi Int .l Ko nv ensi Int .l Ko nv ensi Int .l Bagan 1. Bangunan Instrumen HAM Indonesia pada 30 September 2005 meratifikasi dua perjanjian internasional tentang hak‐hak manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak‐hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) dan Kovenan Interna‐sional tentang Hak‐hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR).

Pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mngesahkan ICESCR menjadi UU No. 11/2005 dan ICCPR menjadi UU No. 12/2005. Dengan demikian, selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional maka kedua kovenan ini sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu CEDAW (penghapusan diskriminasi perempuan), CRC (anak), CAT (penyiksaan), dan CERD (penghapusan diskriminasi rasial).

Ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak‐hak manusia, karena negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Antara lain pemerintah telah melakukan kewqajiban untuk mengadopsi perjanjian yang telah diratifikasi ini ke dalam perundang‐undangan, baik yang dirancang maupun yang telah diberlakukan sebagai UU. Yang lain adalah pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfil) hak‐hak manusia. Kewajiban ini juga diikuti dengan kewajiban pemerintah yangh lain, yaitu untuk membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan

Dalam hak‐hak sipil dan politik, ada ba‐tas antara hak‐hak yang tak dapat ditangguhkan (non‐derogable rights) dengan hak‐hak yang dapat ditangguhkan. Yang termasuk dalam kategori hak‐hak yang tidak dapat ditangguhkan adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroactive).

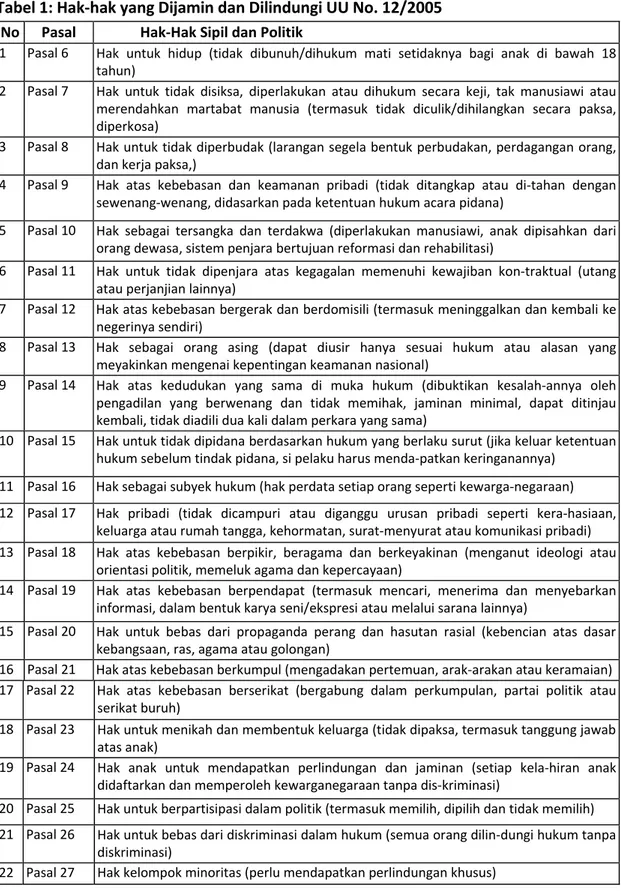

Tabel 1: Hak‐hak yang Dijamin dan Dilindungi UU No. 12/2005

No Pasal Hak‐Hak Sipil dan Politik

1 Pasal 6 Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18 tahun)

2 Pasal 7 Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa)

3 Pasal 8 Hak untuk tidak diperbudak (larangan segela bentuk perbudakan, perdagangan orang, dan kerja paksa,)

4 Pasal 9 Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (tidak ditangkap atau di‐tahan dengan sewenang‐wenang, didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana)

5 Pasal 10 Hak sebagai tersangka dan terdakwa (diperlakukan manusiawi, anak dipisahkan dari orang dewasa, sistem penjara bertujuan reformasi dan rehabilitasi)

6 Pasal 11 Hak untuk tidak dipenjara atas kegagalan memenuhi kewajiban kon‐traktual (utang atau perjanjian lainnya)

7 Pasal 12 Hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili (termasuk meninggalkan dan kembali ke negerinya sendiri)

8 Pasal 13 Hak sebagai orang asing (dapat diusir hanya sesuai hukum atau alasan yang meyakinkan mengenai kepentingan keamanan nasional)

9 Pasal 14 Hak atas kedudukan yang sama di muka hukum (dibuktikan kesalah‐annya oleh pengadilan yang berwenang dan tidak memihak, jaminan minimal, dapat ditinjau kembali, tidak diadili dua kali dalam perkara yang sama)

10 Pasal 15 Hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (jika keluar ketentuan hukum sebelum tindak pidana, si pelaku harus menda‐patkan keringanannya)

11 Pasal 16 Hak sebagai subyek hukum (hak perdata setiap orang seperti kewarga‐negaraan) 12 Pasal 17 Hak pribadi (tidak dicampuri atau diganggu urusan pribadi seperti kera‐hasiaan,

keluarga atau rumah tangga, kehormatan, surat‐menyurat atau komunikasi pribadi) 13 Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan (menganut ideologi atau

orientasi politik, memeluk agama dan kepercayaan)

14 Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat (termasuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi, dalam bentuk karya seni/ekspresi atau melalui sarana lainnya)

15 Pasal 20 Hak untuk bebas dari propaganda perang dan hasutan rasial (kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama atau golongan)

16 Pasal 21 Hak atas kebebasan berkumpul (mengadakan pertemuan, arak‐arakan atau keramaian) 17 Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat (bergabung dalam perkumpulan, partai politik atau

serikat buruh)

18 Pasal 23 Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (tidak dipaksa, termasuk tanggung jawab atas anak)

19 Pasal 24 Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan (setiap kela‐hiran anak didaftarkan dan memperoleh kewarganegaraan tanpa dis‐kriminasi) 20 Pasal 25 Hak untuk berpartisipasi dalam politik (termasuk memilih, dipilih dan tidak memilih) 21 Pasal 26 Hak untuk bebas dari diskriminasi dalam hukum (semua orang dilin‐dungi hukum tanpa diskriminasi) 22 Pasal 27 Hak kelompok minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus)

Mengenai implementasi antara kedua kategori hak, baik yang non‐derogable maupun yang derogable. juga mnemiliki batas‐batasnya, yaitu pada batas mana negara tak melakukan intervensi dan pada batas mana pula intervensi harus dilakukan.

Negara tak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghormati hak‐hak setiap orang, terutama hak‐ hak yang tak dapat ditangguhkan. Karena campur tangan negara justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak‐hak individu/kelompok. Sebaliknya, intervensi dapat dilakukan atas dua hal; pertama, dalam situasi atau alasan khusus untuk membatasi atau mengekang hak‐hak atau kebebasan berdasarkan UU; kedua, dalam rangka untuk menegakkan hukum atau keadilan bagi korban tindak pidana.

Karena itu, dalam menghormati dan melindungi hak‐hak sipil dan politik, ada dua jenis pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban negara. Pertama, seharusnya menghormati hak‐hak manusia, tapi negara justru melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan ICCPR melalui campur‐tangannya dan disebut pelanggaran melalui tindakan (violation by action). Kedua, seharusnya aktif secara terbatas untuk melindungi hak‐hak – melalui tindakannya – negara justru tak melakukan apa‐apa baik karena lalai dan lupa maupun absen, disebut pelanggaran melalui pembiaran (violation by omission). Jenis pelanggaran lainnya adalah tetap memberlakukan ketentuan hukum yang bertentangan dengan ICCPR yang disebut pelanggaran melalui hukum (violation by judicial).

Bagan 2. Spektrum Hak Individu/Kel dan Kewajiban Negara

Dalam pelaksanaan HAM ada berbagai instrumen baik internasional maupun nasional yang menjadi acuan utama sebagaimana tergambar dalam Bagan 2 dan Bagan 3.

Bagan 3. Instrumen HAM Internasional

Kewajiban Negara Yang Mengikat

Setelah ratifikasi ICCPR, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum untuk melakukan beberapa hal. Antara lain negara, dalam hal ini pemerintah, harus segera melakukan reformasi hukum dengan menerjemahkan prinsip dan ketentuan yang terkandung dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Pemerintah juga harus segera melakukan harmonisasi hukum nasional dengan menggunakan kerangka ICCPR. Semua peraturan perundang‐undangan yang tak sesuai dengan ICCPR harus dicabut dan direvisi. Begitu juga dengan RUU yang telah dibahas dan disiapkan hingga proses ratifikasi.

Selain itu pemerintah harus melakukan sosialisasi ICCPR yang telah diratifikasi, sehingga banyak orang akan mengetahui apa saja hak‐hak sipil dan politik yang seharusnya dinikmati. UU No 12/2005 berlakukan secara seragam di seluruh negeri dan diharapkan tak ada yang bertentangan dengannya, termasuk yang bertalian dengan kekuatiran mengenai kelemahan otonomi daerah atau otonomi khusus. Beberapa provinsi dan ka‐ bupaten pun telah menerapkan pelaksana‐an syariat Islam dalam Peraturan Daerah (Perda), bahkan ada yang mengusulkannya dalam revisi KUHP.

Namun demikian, hingga saat ini masih sering dijumpai aparat penegak hukum harus bekerja dengan infrastruktur pendukung hukum yang minim. INi adalah sebuah tantangan. Penjara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, peraturan perundang‐ un‐dangan tidak tersedia bagi para hakim dan banyak lagi persoalan lainnya. Kebiasaan pemerintah tanpa menyediakan infrastruktur pendukung atas langkah‐langkah implementasi hasil ratifikasi berbagai perjanjian hak‐hak manusia dapat dipandang sebagai sikap tak mau (unwilling) atau abai untuk berbuat sesuatu, termasuk bagaimana seharusnya semua aparatur berperilaku yang dipertalikan dengan ICCPR tanpa kecuali pada lembaga‐lembaga peradilan dan pengadilan, sehingga terasa kurang berefek pada pelaksanaannya.

Dengan telah diratifikasinya ICCPR, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat laporan mengenai pelaksanaan hak‐hak sipil dan politik yang harus disampaikan pada Komite di PBB. Tabel 2. Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Negara PENGHORMATAN (menjamin tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak) PERLINDUNGAN (mencegah pelanggaran oleh pihak ke tiga) PEMENUHAN (penyediaan sumberdaya dan hasil‐ hasil kebijakan) Hak‐hak sipil dan politik Pemerintah berkewajiban membuat UU untuk melindungi dan menjamin hak setiap warganegara, meratifikasi kovenan internasional, melakukan harmonisasi hukum (UU, PP, Keppres, Permen, Perpres hingga Perda) agar tidak terjadi penggunaan hukum untuk penyiksaan, pembunuhan tanpa pengadilan, penghilangan paksa, penahanan sewenang‐wenang, pengadilan yang tidak adil, intimidasi pada saat pemilihan umum, pencabutan hak pilih, dll Pemerintah harus mengupayakan tindakan untuk mencegah pelaku non‐negara melakukan pelanggaran seperti penyiksaan, kekerasan dan intimidasi kepada setiap warganegara Pemerintah harus melakukan investasi , mengalokasikan anggaran, dan memberikan subsidi dalam bidang kehakiman, penjara, kepolisian, tenaga medis, serta alokasi sumberdaya dan anggaran pendidikan buat petugas agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mrlaksanakan pemenuhan hak sipil‐politik setiap warganegara

Mekanisme Pelaporan Sebagai Sebuah Pertanggungjawaban

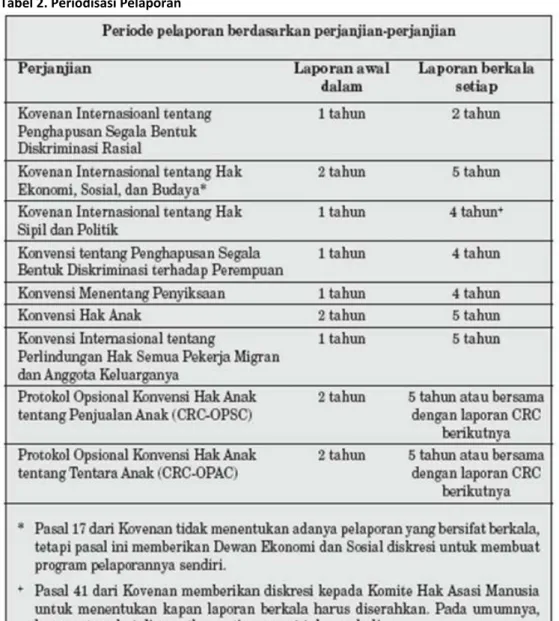

Salah satu kewajiban pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR adalah keharusan untuk menyampaikan pelaporan pelaksanaan isi konvensi ini kepada Sekjen PBB untuk kemudian diteruskan kepada Komite HAM. Komite HAM ini dibentuk oleh para negara pihak untuk mengawasi pelaksanaan kovenan sebagaimana dalam Bagan 4 dengan periodisasi sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.

Sesuai Pasal 40 ICCPR, laporan pendahuluan (initial report) pelaksanaan kovenan sudah harus disampaikan kepada Sekjen PBB dalam kurun waktu 1 tahun setelah kovenan berlaku bagi negara pihak. Setelah itu kewajiban pelaporan negara pihak tergantungpada permintaan Komite.

Bagan 5. Mekanisme Pertanggungjawab Pelaksanaan dan Implementasi HAM