DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

BERBASIS MASYARAKAT

Kerjasama :

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam SATKER REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (COREMAP II)

TAHUN 2006

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2006

PT. BINA MARINA NUSANTARA (Konsultan Kelautan dan Perikanan) Kantor: Gedung Sarana Pengembangan Usaha Lt.8, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta 10720

Telp. (021) 6546630, Fax. (021) 6546631, E-mail: [email protected]

Kata Pengantar

Buku ini dibuat merupakan salah satu seri dari sepuluh buku panduan pembelanjaran mandiri dalam pengelolaan sumberdaya alam laut berbasis masyarakat yang diterbitkan oleh COREMAP II. Memang penerapan pengelolaan berbasis masyarakat menjadi pendekatan yang dirintis sejak akhir tahun 1990-an dan menjadi penting salahsatunya diterapkan pada pengelolaan terumbu karang. Penerapan pengelolaan pada terumbu karang ini membutuhkan pengenalan, pemahaman dan pendalaman terumbu karang itu sendiri terutama manfaat dan fungsi ekosistem terumbu karang itu sendiri termasuk ekosistem yang terkait dengannya.

Sudah banyak yang menyebutkan bahwa dari ekosistem terumbu karang bisa menjadikan tulang punggung ekonomi di wilayah pesisir. Nilai ekonomi langsung dari ikan hias laut di Indonesia yang berasal dari terumbu karang bisa mencapai US$ 32 juta/tahun. Selain itu nilai ekonomi dari terumbu karang yang non konsumtif bisa berupa kegiatan pariwisata, pelindung pantai, dan keragaman hayati. Ada yang memperkirakan bahwa nilai keragaman hayati terumbu karang Indonesia mencapai US$ 7,8 juta, sedangkan total nilai ekosistem terumbu karang Indonesia diperkirakan sekitar US$ 466 juta (nilai bersih) sampai dengan US$ 567 juta (nilai kotor). Namun demikian, ancaman terhadap sumberdaya terumbu karang juga selalu menghadang di hadapan kita yang bisa menyebabkan

menurunnya kualitas sumberdaya tersebut.

Keberhasilan penerapan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan yang tiada lain juga tergantung pada kemampuan para penggerak, fasilitator di daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi tersebut. Pembuatan buku ini ditujukan untuk memberikan bahan yang menjadikan pengguna terutama para

selanjutnya secara mandiri yang bermanfaat bagi motivasi penggerak partisipasi masyarakat di daerahnya.

Buku ini berisi terutama terkait dengan pendalaman pemahaman ekosistem terumbu karang terutama pengenalan manfaat dan fungsi ekositem dan strategi pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat. Konsep, kajian, teknik rehabilitasi dan langkah-langkah dalam pengelolaan ini menjadi hal-hal yang dicoba diangkat dalam buku ini. Disadari bahwa panduan pengenalan manfaat dan fungsi ekosistem termasuk langkah-langkahnya agar tujuan menjadi tercapai, bukan satu-satunya cara dalam upaya meningkatkan tingkat pengetahuan, kesadaran, pemahaman terhadap ekosistem terumbu karang. Demikian juga penerapan buku ini akan tergantung sekali pada kondisi lokal yang ada.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga buku ini bisa diterbitkan pada waktunya, terutama kepada para fasilitator dan pertugas yang ada di garis terdepan di daerah yang telah memberikan pengkayaan pada langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengenalkan ekosistem terumbu karang ini.

Jakarta, Desember 2006.

Sambutan Dirjen KP3K

Pengelolaan sumberdaya terumbu karang yang berkelanjutan menuntut kesinambungan upaya dan konsistensi sistem kebijakan, serta mensyaratkan kemampuan sumberdaya manusia sebagai pengelola dan ketersediaan informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan. Peran manusia, terutama masyarakat pesisir sebagai pengguna dan pengelola sumberdaya alam pesisir dan laut, menjadi sentral dalam proses pengelolaan sumberdaya terumbu karang. Namun, pada kenyataannya, pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya terumbu karang selain memiliki beragam kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam tersebut memiliki kapasitas yang sangat bervariasi. Ada ketidakseimbangan kemampuan dalam pengetahuan secara formal yang memadai di antara pemangku

kepentingan. Rendahnya sebagian besar kapasitas pemangku kepentingan sumberdaya terumbu karang, memicu ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Dengan demikian, pembelajaran yang terus menerus bagi mereka merupakan hal yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan sumberdaya terumbu karang.

Namun demikian, tingginya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan terbatasnya dana yang ada menyebabkan proses pembelajaran yang sangat diperlukan sebagai dasar pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut timpang. Sehubungan dengan itu, maka dirasakan penting untuk menyusun Paket Buku Panduan (Self Learning Material Pack) untuk pembelajaran mandiri pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat (Community-Based Management CBM). Hal ini karena salah satu pendekatan bagi pembelajaran masyarakat yang paling efektif dan menjangkau lokasi terpencil adalah melalui media buku. Media buku dapat membawa pesan jauh lebih banyak dan luas dibandingkan media lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi untuk seluruh tingkatan para pemangku kepentingan dengan menyediakan berbagai pilihan. Selain itu, kegiatan

sudut pandang masyarakat nelayan, para manajer sumberdaya dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan.

Materi Paket Buku Panduan merupakan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Paket Buku Panduan terdiri atas 10 (sepuluh) judul sebagai berikut:

(1) Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) (2) Pengenalan Manfaat dan Fungsi Ekosistem Terumbu Karang dan

Ekosistem Terkait, serta Kondisi Terumbu Karang di Indonesia (3) Pembelajaran dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut

Berbasis Masyarakat

(4) Panduan Pengambilan Data dengan Metode RRA dan PRA. (5) Panduan Pembuatan Peraturan Desa tentang DPL

(6) Panduan Pengorganisasian Masyarakat (7) Panduan Mata Pencaharian Alternatif

(8) Panduan Jenis-jenis Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (9) Panduan Monitoring Berbasis Masyarakat

(10)Panduan Pembentukan Daerah Perlindungan Laut, dan (11)Panduan Pengelolaan Pondok Informasi (Info Center).

Seluruh Paket Buku Panduan tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak, terutama masyarakat pesisir, para Terakhir, kami

mengucapkan terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota Tim

Penyusun atas kerja kerasnya sehingga seluruh paket buku panduan dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan paket buku panduan ini.

Jakarta, Desember 2006

Sekapur Sirih

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga sehingga penyusunan Paket Buku Panduan (Self Learning Material Pack) untuk pembelajaran mandiri pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat (Community-Based Man-agement CBM) dapat diselesaikan dengan baik. Paket Buku Panduan ini dapat diselesaikan karena kerja keras Tim Penyusun dan berkat kontribusi yang diberikan oleh Tim COREMAP II di Jakarta serta Tim COREMAP Daerah dan para fasilitator dan motivator desa di lokasi-lokasi CORMAP II di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buton, Kabupaten Selayar, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sikka, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Biak. Kontribusi yang sangat berharga berupa dukungan kesekretariatan dan logistik disediakan oleh PT Bina Marina Nusantara.

Daftar Istilah dan Singkatan

activists : penggiat, penggerak masyarakatBPD : Badan Perwakilan Desa

DTA : daerah tangkapan air

degaradasi sumberdaya : menurunnya kualitas/mutu sumberdaya alam deplisi sumberdaya alam : menurunnya jumlah sumberdaya alam

DPL-BM : Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat Desa : Tingkat pemerintahan yang paling bawah yang

dikepalai oleh Kepala Desa; di Papua disebut Kampung dan dikepalai oleh Kepala Kampung eksploitasi : pengambilan sumberdaya alam untuk

dimanfaatkan

eksplorasi :

Info Center : Information Center atau Pusat Informasi legal baseline : landasan hukum

LPS-TK : Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang Kecamatan : Administrasi pemerintahan di atas tingkat desa,

dikepalai oleh Camat; di Papua disebut Distrik dan dikepalai oleh Kepala Distrik

KPTK : Kelompok Pengawasan Terumbu Karang

konservasi : pengawetan

MCS : Monitoring, Controlling, and Survaillance atau Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian

MMA : Kawasan Pengelolaan Laut atau

(Marine Management Area MMA)

MPA : Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau dalam Bahasa Inggris Marine Protected Area

Perdes : Peraturan Desa

PIU Kabupaten/Kota : Project Implementation Unit (Unit Pelaksanaan Proyek)

Pokmas : Kelompok Masyarakat

PokWasMas : Kelompok Pengawasan Masyarakat Ranperdes : Rancangan Peraturan Desa

RKT : Rencana Kerja Tahunan

RPTK : Rencana Pengelolaan Terumbu Karang RPWPT : Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu stakeholders : pemangku kepentingan, (para) pihak-pihak

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ... iv

SAMBUTAN DIRJEN KP3K ... vi

SEKAPUR SIRIH ... viii

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ... ix

DAFTAR ISI ... xi

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1. Mengapa Perlu Membuat Daerah Perlindungan Laut? ... 1

2. Mengapa Perlu Buku Panduan? ... 2

3. Buku Panduan untuk Siapa? ... 3

4. Bagaimana Menggunakan Buku Panduan? ... 4

BAB 2. LANDASAN TEORI DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT ... 5

1. Definisi ... 5

2. Tujuan ... 5

3. Zonasi Kawasan ... 6

4. Peran DPL untuk Pengelolaan Perikanan ... 7

5. Lokasi dan Ukuran ... 9

6. Metode Pengelolaan DPL ... 12

7. Partisipasi Masyarakat ... 14

8.Aturan Hukum tentang DPL ... 15

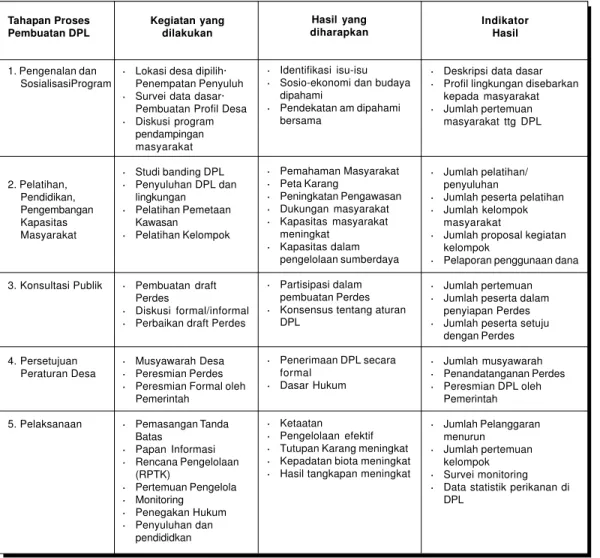

BAB 3. PROSES PEMBENTUKAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT...17

BAB 1. RINGKASAN ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 42

Pendahuluan

1

B A B

1. Mengapa Perlu Membuat Daerah

Perlindungan Laut?

COREMAP II merupakan proyek upaya pengelolaan sumberdaya pesisir khususnya terumbu karang dan sumberdaya ikan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program COREMAP II di wilayah Indonesia Timur, yaitu di Kabupaten Pangkep, Selayar, Buton, Sikka, Raja Ampat, dan Biak sedang ada pada tahap awal implementasi kegiatannya, dalam rangka pengelolaan dan konservasi sumberdaya terumbu karang, untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan programnya, salah satu pendekatan yang dilakukan oleh COREMAP II adalah pengelolaan sumberdaya alam laut berbasis masyarakat yang mengedepankan dua prinsip yaitu;

a. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukansendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggungjawab.

b. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

Salah satu pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat di wilayah Indonesia Timur adalah pengembangan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) yang merupakan bagian dari strategi pengembangan Kawasan Konservasi Laut di tingkat Kabupaten. DPL-BM yang dibentuk di tiap-tiap desa diharapkan dapat mendukung terbentuknya jejaring kawasan konservasi laut di kabupaten.

ditetapkan secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya serta dikelola oleh masyarakat setempat. DPL-BM merupakan salah satu alternatif konservasi suatu kawasan laut di tingkat desa yang diyakini akan memiliki dampak penting jangka menengah dan panjang dalam upaya melestarikan sumberdaya alam laut dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Mengapa Perlu Buku Panduan?

Tujuan penyusunan paket panduan pembelajaran mandiri (self learning material pack) mengenai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat (Community-Based Management – CBM) ini adalah:

a. Menyediakan konsep buku panduan (handbook) pembelajaran mandiri masyarakat untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;

b. Membuat buku panduan (handbook) sebagai bahan pembelajaran mandiri masyarakat tentang CBM yang mudah dipelajari dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di lokasi COREMAP;

c. Memberikan materi sebagai bekal pengetahuan dan informasi yang benar tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya alam laut secara lestari, khususnya terumbu karang dan ekositem terkait

Sasaran yang diinginkan dari penyusunan konsep pembuatan paket panduan pembelajaran mandiri (self learning material pack) mengenai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat (Community-Based Management – CBM) ini adalah tersedianya buku panduan bagi pembelajaran mandiri pengelolaan berbasis masyarakat yang terdiri dan tema-tema di bawah ini:

1). Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang 2). Pengenalan Manfaat dan Fungsi Ekosistem Terumbu Karang dan

ekosistem terkait, serta kondisi terumbu karang di Indonesia 3). Pembelajaran dari Program-Program Pengelolaan Sumberdaya Laut

4). Panduan Pengambilan Data dengan metode Rural Rapid Appraisal dan Participatory Rural Appraisal

5). Panduan Penyusunan Peraturan Desa 6). Panduan Pengorganisasian Masyarakat 7). Panduan Mata Pencaharian Alternatif

8). Panduan Jenis-jenis Penangkapan Ikan yang Ramah dan Tidak Ramah Lingkungan

9). Panduan Monitoring Berbasis Masyarakat

10). Panduan Pembentukan Daerah Perlindungan Laut 11). Panduan Pengelolaan Info Center, dan lain lain

Buku Panduan Pembuatan Daerah Perlindungn Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) sangat diperlukan di Indonesia saat ini. Mengapa? Sampai dengan saat ini, telah terdapat puluhan DPL yang dikembangkan di beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, yaitu kabupaten/kota dan dan provinsi yang menerima bantuan teknis dan pendanaan dari Coastal Re-sources Management Project (CRMP) atau dikenal dengan Proyek Pesisir atau Mitra Pesisir dan Marine and Coastal Resouces Management Project (MCRMP). Telah cukup banyak pengalaman diperoleh dalam membuat DPL di lokasi-lokasi CRMP dan MCRMP. Untuk mereplikasi pengalaman dari dua proyek tersebut ke lokasi-lokasi lain di Indonesia diperlukan sumberdaya manusia, sumber dana, dan waktu yang sangat banyak. Pembuatan buku panduan pembuatan DPL-BM akan sangat membantu untuk mempercepat proses replikasi tersebut, baik dari segi sumberdaya manusia, sumber dana, maupun waktu.

3. Buku Panduan untuk Siapa?

Target utama Seri Buku Pembelajaran Mandiri adalah para fasilitator COREMAP II yang berada di tingkat kabupaten dan desa, yang kebanyakan adalah lulusan perguruan tinggi (Diploma 3) dan para motivator desa yang berasal dari dan tinggal di desa-desa lokasi, yang kebanyakan lulusan SMP

4. Bagaimana Menggunakan Buku Panduan?

Buku Panduan Pembuatan DPL berbasis masyarakat BM ini memuat dua hal pokok. Pertama, Buku Panduan ini menguraikan secara ringkas latar

belakang teori mengenai Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) yang berisi prinsip-prinsip utama suatu daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Bagian ini harus dipahami betul oleh para fasilitator dan motivator desa sebelum membaca bagian berikutnya. Kedua, Buku Panduan ini berupaya untuk memandu para fasilitator dan motivator desa menyusuri langkah demi langkah dalam upaya membentuk satu DPL yang baru. Pembentukan DPL yang baru secara umum memerlukan 5 (lima) langkah yang harus diselesaikan. Buku Panduan ini berupaya untuk

menguraikan setiap langkah, termasuk kegiatan-kegiatan rinci setiap langkah, checklist yang harus diperhatikan, hasil-hasil yang harus dicapai pada setiap langkah, dan indikator dari hasil yang harus diraih. Bagian 4 Buku Panduan ini merangkum secara ringkas substansi Bagian 2 dan Bagian 3, teori yang mendasari konsep DPL dan langkah-langkah yang diperlukan dalam membentuk DPL yang baru. Terakhir, Buku Panduan ini dilengkapi dengan contoh Keputusan Desa yang yang diperlukan sebagai landasan hukum resmi pembentukan DPL. Landasan hukum DPL dapat berupa Keputusan desa atau Peraturan Desa. Contoh pada Buku Panduan ini adalah

Keputusan Desa sudah disahkan dan diberlakukan di Desa Tejang Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang mengatur pengelolaan DPL-BM. Contoh Peraturan Desa dapat dilihat pada Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa.

Diharapkan Buku Panduan ini akan memberi manfaat kepada semua fasilitator dan motivator desa serta masyarkat desa pada umumnya dalam upaya membuat DPL di tingkat desa.

2

B A B

Landasan Teori Daerah

Perlindungan Laut Berbasis

Masyarakat

1. Definisi

Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) merupakan kawasan pesisisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun dan habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi

pengelolaannya (Tulungen et at, 2003).

2. Tujuan

Tujuan pembentukan DPL-BM antara lain:

•

Meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan di sekitar•

Menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati terumbu karang, ikan, dan biota lainnya•

Dapat dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata•

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengguna•

Memperkuat masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang•

Mendidik masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan•

Sebagai lokasi penelitian dan pendidikan tentang keanekaragaman hayati laut3. Zonasi Kawasan

DPL haruslah mempunyai perencanaan zonasi, yang ditetapkan secara sederhana, artinya mudah dipahami dan dilaksanakan, serta dipatuhi oleh masyarakat. Zona yang umum dipunyai oleh DPL adalah Zona Inti dan Zona Penyangga, sedang di luarnya adalah Zona Pemanfaatan. Zona Inti adalah suatu areal yang di dalamnya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya alam laut lainnya sama sekali didak diperbolehkan. Begitu pula kegiatan yang merusak terumbu karang, seperti pengambilan karang, pelepasan jangkar serta penggunaan galah untuk mendorong perahu juga tidak diperbolehkan. Sedang kegiatan yang tidak ekstraktif, sepeprti berenang, snorkling dan menyelam untuk tujuan rekreasi masih

diperbolehkan. Namun demikian perlu kesepakatan dengan masyarakat kegiatan apa saja yang boleh dilakukan di zona inti, sehingga fungsi zona tersebut dapat optimal.

Pada umumnya DPL, seperti : di desa Blonko, Bentenam dan Tumbak, serta desa-desa lain di Sulawesi Utara, di desa Sebesi- Lampung, serta DPL-DPL di Filipina, memiliki 2 zona utama yaitu zona inti (no-take zone) dan zona penyangga (buffer zone). Di Zona penyangga, yang merupakan zona di sekeliling zona inti, kegiatan penangkapan ikan diperbolehkan tetapi dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti pancing dan memanah dengan

perahu tradisional. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan lampu (light fishing) dan beberapa alat tangkap yang potensial merusak terumbu karang masih dilarang di zona penyangga.

4. Peran DPL untuk Pengelolaan Perikanan

Berfungsinya DPL secara pengelolaan adalah apabila terdapatnya suatu zona inti di dalam DPL, yaitu suatu zona larang ambil permanen. Di dalam zona inti atau dapat dikatakan zona tabungan perikanan, tidak diperkenankan adanya kegiatan eksploitatif atau penangkapan ikan. Kegiatan eksploitasi hewan laut seperti karang, teripang, kerang-kerangan atau organisme hidup lainnya dilarang untuk diambil.

Zona inti dalam DPL tidak diperkenankan dieksploitasi secara musiman atau waktu-waktu tertentu, sehingga DPL tidak sama dengan ‘Sasi’ di Maluku atau ‘Mane’e di Sangir-Talaud. Pembukaan musiman dapat

menyebabkan fungsi DPL dan zona intinya tidak berfungsi efektif. Zona inti biasanya berisi ekosistem terumbu karang yang sehat, karena tidak

mengalami gangguan oleh manusia, sehingga biota karang termasuk ikan karang, mempunyai kesempatan untuk kembali pada keadaan terumbu karang yang baik. Zona inti cenderung dipilih yang mempunyai kondisi dan

tututan karang yang baik, dan dihuni oleh beberapa biota dari berbagai ukuran, termasuk pemangsa besar, seperti kerapu dan hiu.

Diharapkan bahwa zona inti yang tidak diganngu oleh kegiatan penangkapan ikan atau sangat jarang dikunjungi oleh nelayan, akan memiliki ukuran ikan yang besar dan ikan-ikan yang hidup di zona inti akan menjadi induk yang sehat. Ukuran rata-rata ikan yang ada di zona inti yang berfungsi baik, cenderung memeiliki ukuran yang lebih besar dari pada ikan yang ada di luar zona inti (zona pemanfaatan). Dari penelitian diketahui bahwa, semakin panjang dan besar ukuran induk ikan akan memberikan telur yang jauh lebih besar secara exponensial. Apabila rata-rata umur dan ukuran ikan semakin muda dan kecil, maka telur dan larva yang akan dihasilkan juga semakin sedikit. Sehingga, salah satu peran dari zona inti yang ditutup dari kegiatan penangkapan ikan adalah, untuk menghindari kegagalan perikanan akibat tidak tersedianya induk ikan yang mampu berkembang biak untuk menghasilkan juvenil ikan, yang akan menjadi besar dan siap untuk dimanfaatkan oleh kegiatan perikanan.

5. Lokasi dan Ukuran

Mendefinisikan calon lokasi DPL, yang dapat menjadi bagian dari jaringan Kawasan Pengelolaan Laut (KKL) atau Marine Management Area (MMA), mencakup berbagai penekanan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail dari pada penetapan kawasan lindung di daratan, walaupun alasan utama dari pembentukan kawasan konservasi keduanya sangat mirip, yaitu:

• Untuk menjaga proses-proses ekologi penting dan penyangga kehidupan,

• Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan, • Melindungi keanekaragaman hayati.

Di laut, habitat biasanya jarang dibatasi secara persis atau secara kritis. Daya tahan hidup dari spesies tidak dapat dihubungkan secara spesifik dengan lokasi. Banyak spesies yang bergerak bebas secara luas dan arus air

membawa material genetik melalui jarak yang sangat jauh. Oleh karenanya, di laut kasus ekologi untuk proteksi biasanya tidak selalu tergantung pada habitat kritis biota langka beserta ancamannya, namun perlindungan dapat diupayakan dengan pertimbangan perlindungan habitat kritis untuk

keperluan komersial, rekreasi dan perlindungan tipe habitat dengan asosiasi genetik dalam komunitasnya.

Berikut adalah daftar faktor-faktor atau kriteria yang dapat digunakan dalam memutuskan bahwa suatu kawasan harus termasuk dalam sebuah MMA atau untuk menentukan batas-batas MMA:

• Kealamiahan kawasan • Kepentingan biogeografi • Kepentingan ekologi • Kepentingan ekonomi • Kepentingan sosial • Kepentingan ilmiah

• Kepentingan nasional dan internasional • Kepraktisan dan kelayakan

Jika suatu pulau atau suatu desa sudah terpilih menjadi lokasi DPL, maka penentuan lokasi yang sesuai dengan lokasi zona inti dan penyangga DPL perlu disepakati oleh masyarakat. Pemilihan lokasi biasanya merupakan suatu kompromi antara pertimbangan kebutuhan praktis (kemudahan pengelolaan) dan prinsip-prinsip konservasi (kondisi terumbu karang yang baik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi).

Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sebuah Daerah Perlindungan Laut adalah kemampuan masyarakat desa dalam mengawasi kawasan di mana kegiatan eksploitatif tidak diperkenankan. Hal ini sangat mempengaruhi pemilihan lokasi dan besar ukuran daerah perlindungan laut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kualitas aspek estetika kawasan ditinjau dari kualitas terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kesepakatan masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan daerah perlindungan laut, dan tingkat ancaman terhadap kelestarian terumbu karang. Berdasarkan hal-hal tersebut, sejumlah kriteria diajukan untuk menentukan daerah perlindungan laut yang dikelola oleh masyarakat desa

IUCN (Salm et al, 2002) telah membuatkan kriteria dalam penentuan Kawasan Konservasi. Walaupun kriteria dari IUCN diperuntukkan kepada Kawasan Konservasi yang luas, namun dapat digeneralisasikan untuk digunakan pada DPL berbasis desa. Kita mengetahui bahwa kawasan-kawasan terumbu karang yang merupakan “bank ikan karang” dan

mempunyai ketahanan terhadap bleaching akibat perubahan iklim, menjadi prioritas untuk dilindungi. Namun demikian, kita harus mempertimbangkan juga faktor-faktor sosial ekonomi, seperti kepentingan publik, peluang ekonomi dan politik. Faktor sosial-ekonomi dan budaya pada masa lalu masih belum merupakan kriteria dalam penentuan DPL ataupun jaringan DPL atau MPA (Marine Protected Area) yang kadang-kadang disebut MMA (Marine Management Area). Kriteria yang dapat digunakan untuk pemilihan lokasi DPL dan MMA diterakan dalam Box di bawah ini.

6. Metode Pengelolaan DPL

Walaupun DPL yang akan dibentuk adalah DPL yang berbasiskan masyarakat, tetapi pembentukan dan pengelolaannya harus dilakukan bersama antara masyarakat, pemerintah setempat dan para pihak (stake-holder) yang ada di desa. Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Desa, haruslah bekerjasama dalam proses penentuan lokasi dan aturan DPL, pendidikan masyarakat, bantuan teknis dan pendanaan awal. Tanggung jawab dalam menentukan lokasi dan tujuan pengelolaan DPL ditetapkan oleh masyarakat, sedangkan bantuan teknis dan pendanaan, serta persetujuan terhadap peraturan ditetapkan oleh pemerintah atas kesepakatan

masyarakat. Masyakarat dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti LSM dan Swasta untuk pengelolaan DPL supaya lebih efektif.

CONTOH KRITERIA PEMILIHAN KKL Kriteria Sosial:

•

Penerimaan sosial, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, konflik kepentingan, keamanan, keterjangkauan kawasan, pendidikan, kesadartahuan masyarakat dan kecocokanKriteria Ekonomi:

•

Nilai penting spesies, nilai penting perikanan, sifat-sifat ancaman, keuntungan ekonomi dan pariwisata.Kriteria Ekologi:

•

Keanekaragaman hayati, kealamiahan, ketergantungan, keterwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, ketersediaan dan kawasan pemijahan ikan.Kriteria Regional:

•

Urgensi Regional dan daerah Kriteria Fragmatik:•

Kepentingan, ukuran, tingakt ancaman, efektivitas, peluang, ketersediaan, daya pulih dan penegakan hukum. (Salm et al, 2002)Pada umumnya, DPL-BM dikelola oleh Kelompok Masyarakat Pengelola DPL, atau nama lain. Kelompok masyarakat atau Pokmas adalah kelompok kecil yang dibentuk di tingkat desa. Proses pembentukan kelompok masyarakat difasilitasi oleh fasilitator lapangan. Dalam satu desa dapat dibentuk beberapa kelompok masyarakat menurut kesamaan minat.

Penguatan Pokmas adalah suatu proses meningkatkan kemampuan dan peran suatu kelompok masyarakat ke arah bidang kegiatan tertentu

(konservasi, produksi, peningkatan peran dan kemampuan perempuan), agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang. Pembentukan Pokmas adalah suatu proses membentuk kelompok atau organisasi masyarakat yang akan mempunyai peran dan fungsi bidang tertentu (konservasi, produksi, peningkatan peran dan kemampuan perempuan).

Pokmas mempunyai tugas dan tanggung jawab utama:

(1)Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang arti dan nilai penting ekosistem terumbu karang, adanya ancaman terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang.

(2)Berperan aktif dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu (RPTK Terpadu) yang mencakup Program Pengelolaan

Terumbu Karang, Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif, Pengembangan Prasarana Dasar dan Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat.

(3)Mengimplementasikan RPTK Terpadu sesuai dengan bidang Pokmas yang bersangkutan, misalnya Pokmas Konservasi melaksanakan program-program pengelolaan terumbu karang.

Persyaratan pembentukan kelompok masyarakat:

(1)Kelompok masyarakat dianjurkan dibentuk dengan anggota antara 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang dengan anggota yang memiliki kesamaan minat;

(2)Kelompok masyarakat memilih 2 (dua) orang pengurus, yaitu ketua dan bendahara, yang bertanggung jawab dalam aspek administrasi teknis dan keuangan,

(3)Pengurus kelompok harus memiliki kemampuan baca dan tulis; (4)Anggota kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan secara

proporsional;

(5)Anggota kelompok yang dipilih adalah orang yang tergolong dewasa; (6)Kelompok masyarakat disahkan oleh Kepala Desa;

7. Partisipasi Masyarakat

Dalam pandangan masyarakat desa, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengelolaan sumberdaya pesisir. Dari hasil survei di masyarakat yang memiliki DPL Pulau Sebesi,

menunjukkan bahwa 98% masyarakat menilai partisipasi sangat penting dengan bebagai alasan. Misalnya, dengan proses partisipasi, masyarakat akan lebih merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan. Selain itu,

masyarakat juga akan membantu dalam implementasi program dan terlibat aktif dalam pemeliharaan selama dan sesudah program dilaksanakan.

DPL berbasis masyarakat yang dimaksudkan adalah co-management

(pengelolaan kolaboratif), yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan berbasis

masyarakat bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan DPL. Pengelolaan DPL berbasis masyarakat berawal dari pemahaman bahwa masyarakat mempunyai kemampuan sendiri untuk memperbiki kualitas kehidupannya, sehingga dukungan yang diperlukan adalah menyadarkan masyarakat dalam

memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, pada kenyataannya pengelolaan yang murni berbasis masyarakat kurang berhasil, oleh karena itu dukungan dan persetujuan dari pemerintah dalam hal memberikan pengarahan, bantuan teknis dan bantuan aspek hukum suatu kawasan konservasi sangat diperlukan. Dengan

demikian, partisipasi masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama sejak awal kegiatan dari mulai perencanaan,pengelolaan sampai evaluasi suatu DPL sangatlah penting. Selain dukungan dari pemerintah, maka dukungan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian serta LSM juga dibutuhkan untuk menentukan lokasi DPL dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar DPL.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh karena proses partisipatif dalam merencanakan dan mengelola DPL adalah:

•

Pelibatan masyarakat dapat membantu bahkan bertanggung jawab dalam penegakan aturan, sehingga biaya penegakkan hukum dan pengawasan kawasan menjadi kecil.•

Masyarakat merasa memiliki DPL, dan dapat membuat aturan sendiri untuk ditetapkan di lingungannya•

Masyarakat akan membuat program penggalangan dana untukoperasional DPL melalui kegiatan ekonomi, seperti pariwisata dan tarif masuk, dll.

•

Menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam bentuk organisasi di tingkat desa.8. Aturan Hukum tentang DPL

Agar pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif) maka keberadaan DPL perlu ditunjang dengan sebuah aturan hukum yang

Desa (Kepdes). Keberadaan Perdes atau Kepdes mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan suatu kawasan DPL. Keberhasilan pengelolaan suatu kawasan DPL sangat tergantung pada aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan berdasarkan kesepakan masyarakat. Perdes atau Kepdes tentang DPL merupakan sebuah peraturan perundang-undangan formal yang memiliki kekuatan hukum terkuat di tingkat desa. Perdes ini harus mengikat masyarakat di dalam dan luar desa, sehingga masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pokmas Konservasi yang mengelola DPL mempunyai kekuatan atau dasar hukum untuk melarang atau menindak pelaku

pelanggaran.

Untuk memayungi Peraturan Desa atau Keputusan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut idealnya dibuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut terpadu di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang bersifat lintas desa dan atau lintas kabupaten/kota. Apabila terjadi permasalahan lintas desa dan atau lintas kabupaten/kota maka sudah ada perangkat hukumnya untuk mengatasinya.

3

B A B

Proses Pembentukan Daerah

Perlindungan Laut Berbasis

Masyarakat

Proses penetapan dan perencanaan DPL dilakukan dengan mengikuti proses kebijakan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Penetapan suatu DPL tidak dapat dipisahkan dengan agenda besar pengelolaan wilayah pesisir, atau dengan kata lain merupakan bagian dari Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di suatu desa atau kabupaten/kota. Isu-isu

pengelolaan pesisir, seperti penangkapan ikan yang merusak, degradasi habitat, kurangnya kesadaran masyarakat, tangkap lebih merupakan isu-isu yang juga berkaitan dengan

pengembangan suatu DPL.

Beberapa Prinsip Memfasilitasi Pendirian DPL

Sebelum memulai langkah pertama dalam membuat DPL, hendaknya pembuat kebijakan atau pengelola program pembangunan memperhatikan dengan cermat beberapa prinsip memfasilitasi masyarakat dalam mendirikan DPL, sebagai berikut.

· Perlu disediakan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami masalah dan isu (persoalan) yang dihadapi;

· Perlu melakukan penyuluhan atau konsultasi tentang DPL kepada masyarakat dan berbagai pihak lain terkait;

· Menempatkan penyuluh lapang (fasilitator) secara tetap di tengah masyarakat;

· Mengadakan asisten penyuluh lapang dari lingkungan desa setempat (motivator);

· Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok pengelola; · Menyediakan informasi/data sekunder hasil survei-survei;

· Mengakomodasi peran penting Pemerintahan Desa dan instansi lainnya.

Secara umum, pembuatan DPL meliputi 5 (lima) langkah utama seperti dapat dilihat pada bagan alur di bawah. Masing-masing langkah saling berkaitan dan mempengaruhi. Urutan langkah-langkah dapat bervariasi menurut keadaan dan kebutuhan setempat.

BAGAN ALUR LANGKAH-LANGKAH PROSES PEMBENTUKAN DPL BERBASIS MASYARAKAT

Melakssanakan Program Pengelolaan DPL Menyusun dan Mengesahkan Peraturan Desa Menyelenggarakan Konsulatasi Publik Mengembangkan Kapasitas Masyarakat Memperkenalkan/ Sosialisai Program

1

2

3

4

5

LANGKAH 1

MEMPERKENALKAN/SOSIALISASI PROGRAM

1. Melakukan Orientasi dan Penyiapan Masyarakat

Langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan dalam setiap program yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah melakukan orientasi dan penyiapan masyarakat. Masyarakat harus mengerti benar pendekatan dan tujuan Pro-gram COREMAP secara keseluruhan dan arti penting DPL dalam konteks Program COREMAP tersebut. Untuk itu, perlu diadakan pertemuan-pertemuan awal untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai

program yang akan diselenggarakan, tujuan yang akan dicapainya, serta manfaat yang akan dinikmati oleh masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya.

2. Menempatkan Tenaga Fasilitator dan Motivator Salah satu komponen penting dalam program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat adalah pemanfaatan tenaga fasilitator dan motivator di lokasi program/proyek. Para fasilitator akan mengambil peran sebagai ujung tombak yang akan sangat menentukan keberhasilan program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Dari awal, para fasilitator dan motivator serta masyarakat desa yang didampinginya harus paham betul mengenai tugas pokok dan fungsi para fasilitator dan motivator. Para

Fasilitator dan Motivator Desa hendaknya menguasai berbagai materi dasar sebagai acuan yang akan bermanfaat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan. Seluruh buku dalam Paket Buku Panduan (Self Learning

3. Mengumpulkan data melalui RRA/PRA dan Survei Data Dasar COREMAP II mengumpulkan data dan informasi dasar tingkat desa untuk dihimpun dan dianalisis dalam satu Profil Desa. Materi acuan yang akan bermanfaat bagi para Fasilitator dan Motivator dalam mengumpulkan data dasar dan menyusun Profil Desa adalah Buku Panduan Pengambilan Data dengan Metode RRA dan PRA, yang termasuk salah satu buku dari Paket Buku Panduan (Self Learning Material Pack) yang diterbitkan oleh

COREMAP II.

4. Menentukan Lokasi DPL

Penentuan lokasi hendaknya mengikuti kriteria-kriteria tertentu, seperti prosentase tutupan terumbu karang. Mengenai ukuran DPL, sebenarnya tidak ada ukuran yang ideal untuk DPL, namun demikian ilmuwan merekomendasikan bahwa semakin luas ukuran DPL akan semakin baik fungsinya. Pendapat ahli menyebutkan bahwa ukuran yang optimal adalah 10-30% dari luasan terumbu karang di suatu desa. Namun demikian, dari pengalaman dan persetujuan dengan masyarakat, maka saat sekarang DPL berbasis desa yang ada di beberapa negara menunjukkan luasan sampai 50 hektar zona inti. Apabila terlalu kecil ukuran DPL maka DPL tidak akan berfungsi secara ekologis, sedang apabila ukuran DPL terlalu luas di suatu desa, maka fungsi kontrol masyarakat terhadap DPL menjadi kurang, dan konflik dengan apa pengguna (nelayan) akan memjadi besar.

Dari segi praktisnya, maka Box di bawah menyajikan kriteria yang telah digunakan untuk pemilihan lokasi DPL pada skala desa di Provinsi Lampung dan Sulawesi Utara (CRMP, 2003) yang dapat diaplikasikan di lokasi

KRITERIA

PEMILIHAN CALON LOKASI DPL

· Lokasi DPL sedapat mungkin bukan merupakan lokasi utama penangkapan ikan masyarakat setempat, untuk menghindari konflik yang besar dengan para pengguna sumberdaya

· Tutupan karang cukup tinggi, idealnya 50%, namun dapat sampai 30% dan dapat dipertimbangkan dengan kepadatan biota lainnya

· Lokasi DPL mencakup perwakilan habitat, yaitu rataan dan lereng terumbu, mangrove, padang lamun dan habitat penting lainnya

· Lokasi DPL masih dalam jangkauan pengawasan dan pantauan masyarakat · Ukuran besar/kecilnya kawasan sebenarnya dapat mengacu pada luasan

terumbu karang yaitu: 20-30% dari luasan habitat terumbu karang. Pada prakteknya luasan DPL di desa mencapai 50 hektar

· Lokasi DPL terhindar dari sedimentasi dan polusi dari sungai atau tidak di dekat muara sungai

· Lokasi DPL merupakan daerah potensi wisata penyelaman

· DPL merupakan habitat dari satwa langka atau satwa endemik atau tempat pemijahan ikan karang

· Lokasi DPL sebaiknya mengikuti kontur perairan dan mudah untuk digambarkan batas-batasnya, seperti segi empat, segi lima, dsb.

· Lokasi DPL bukan merupakan kawasan penambatan perahu yang intensif.

Karena kecenderungan ukuran DPL di desa berukuran kecil, maka

sebaiknya DPL tidak dipandang sebagai pengganti Kawasan Konservasi yang berskala besar seperti Taman Nasional Laut, namun hendaknya dipandang sebagai pendukung, baik sebagai penerima (sink reef) ataupun dapat sebagai sumber (source reef) untuk larva ikan dan karang.

5. Membuat Profil Desa

Profil Desa merupakan dokumen awal yang selayaknya ada dalam setiap usaha pembangunan di tingkat desa. Tanpa data dasar akan sangat sulit untuk mengembangkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi

potensi yang ada di desa yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai gambaran mengenai substasi yang terkandung dalam Profil Desa, di dalam Box di bawah disajikan Daftar Isi dari Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (M Kasmidi, dkk 1999).

PROFIL SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR

Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara DAFTAR ISI

DAFTAR ISITILAH DAN SINGKATAN KATA PENGANTAR

SAMBUTAN KEPALA DESA BLONGKO

SAMBUTAN KETUA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

KE ARAH PROSES PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR TERPADU GAMBARAN UMUM DESA BLONGKO

ISU-ISU PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DI DESA · Penanggulangan Banjir

· Penyaluran Air Bersih

· Perusakan Hutan (Daerah Resapan Air) · Perusakan Hutan Bakau

· Erosi Pantai

· Pemasaran Hasil Perikanan · Anak Putus Sekolah · Sanitasi Lingkungan · Penangkapan Satwa Langka

· Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan · Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Perkebunan PERENCANAAN

· Perencanaan oleh Masyarakat · Daerah Perlindungan Laut DAFTAR PUSTAKA

6. Membuat RPTK/Rencana Pengelolaan DPL

a. Membuat RPTK

Dokumen selanjutnya yang harus dibuat, selain Profil Desa, adalah Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). Rencana Pengelolaan suatu DPL dapat merupakan bagian dari RPTK. Rencana Pengelolaan dibuat bersama oleh Fasilitator dan Motivator Desa bersama-sama dengan Tim Inti dengan dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Rencana Pengelolaan ini merupakan panduan bagi Pemerintah Desa, Tim Pengelola, dan masyarakat dalam mengelola DPL, sehingga masyarakat dapat memetik manfaat untuk perikanan, wisata berkelanjutan, dan kegiatan lainnya.

Tahapan dan teknik penyusunan RPTK telah disusun dalam buku panduan tersendiri (Lihat Buku Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang).

b. Membuat Rencana Pengelolaan DPL

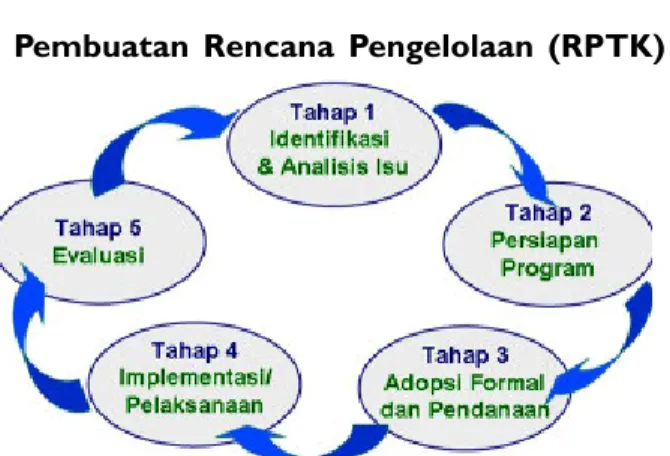

Pengelolaan DPL dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan siklus pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Management ICM), baik di tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat Desa. Siklus kebijakan

pengelolaan yang dimaksud adalah: (1) Identifikasi dan pengkajian isu, (2) Persiapan program, (3) Adopsi program secara formal dan penyediaan dana, (4) Pelaksanaan Program, dan (5) Evaluasi

Siklus kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat digambarkan seperti ilustrasi berikut ini.

Pembuatan Rencana Pengelolaan (RPTK)

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir (sumber CRMP/USAID, 2003)

Jadi, rencana pengelolaan DPL dapat dirancang sebagai satu bagian dari Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) di lokasi COREMAP atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (RPWPT) di tempat lain. Alternatif lain adalah DPL akan dikelola secara sendiri, atau DPL dikelola secara terpisah dari RPWPT.

Rencana Pengelolaan DPL berisi materi muatan sebagai berikut: · Gambaran Umum Desa

· Tujuan Rencana Pengelolaan DPL · Isu-isu Pengelolaan DPL

· Visi masyarakat tentang DPL · Pengelolaan DPL

· Rancangan Keputusan Desa tentang aturan dan tanggung jawab pengelolaan DPL.

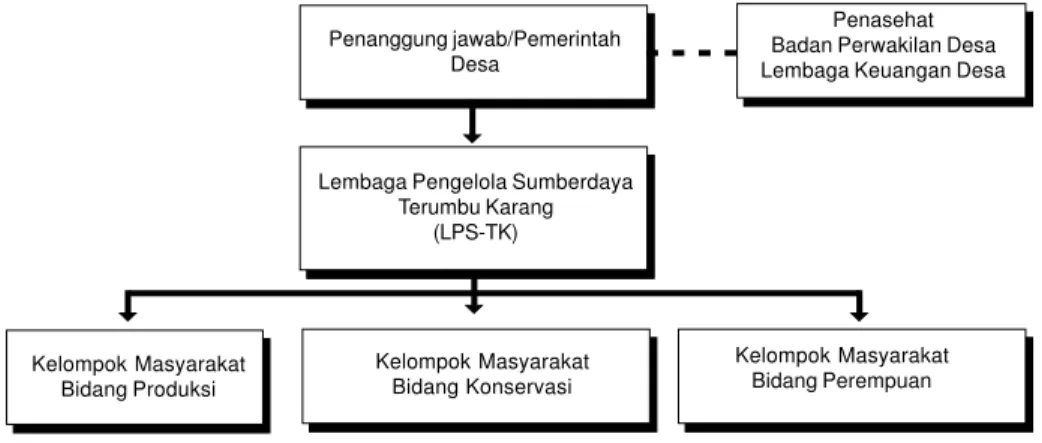

Dalam melembagakan pengelolaan sumberdaya terumbu karang di tingkat desa, COREMAP berupaya untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dan lembaga formal di desa meskipun lembaga-lembaga formal di desa-desa

belum berfungsi sebagaimana diharapkan masyarakat. Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK) di desa sebagai lembaga formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Secara spesifik, pengelolaan DPL

diarahkan untuk dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Bidang Konservasi (Pokmas Konsevasi) di bawah dikoordinasi Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK). Untuk memperjelas hubungan antara berbagai organisasi atau lembaga di tingkat desa, di bawah disajikan: (a) struktur pengelolaan Daerah Perlindangan Laut Berbasis Masyarakat; dan (b) uraian tugas dan tugas serta tanggung-jawab masing-masing badan/lembaga terkait.

Gambar 2. Struktur Pengelola DPL-BM

Penasehat

(1). Badan Perwakilan Desa (BPD)

· Memproses pembentukan Kelompok Konservasi atau Badan Pengelola DPL (community sanctuary).

· Merekomendasi pengangkatan pengurus Kelompok Konservasi kepada

Penanggung jawab/Pemerintah Desa

Penasehat Badan Perwakilan Desa Lembaga Keuangan Desa

Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK) Kelompok Masyarakat Bidang Produksi Kelompok Masyarakat Bidang Konservasi Kelompok Masyarakat Bidang Perempuan

· Mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

· Melakukan proses legislasi (pembuatan Peraturan Desa) bersama-sama dengan Pemerintah Desa.

· Menentukan kebijakan pembangunan desa termasuk pengelolaan sumberdaya terumbu karang, bersama-sama dengan Pemerintah Desa. · Mendengar laporan pertanggung-jawaban Pemerintah Desa, Lembaga

Keuangan Desa, dan badan/lembaga lain yang dibentuk di desa.

· Mengawasi pelaksanaan Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Desa, dan pengelolaan badan/lembaga lainnya.

(2). Lembaga Keuangan Desa (LKD)

· Mengelola keuangan desa dan bantuan-bantuan desa lainnya.

· Mengelola pungutan-pungutan dari kawasan DPL yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan DPL dan kepentingan masyarakat lainnya. · Mengelola keuangan masyarakat dalam bentuk simpan pinjam serta

untuk mendukung kegiatan sektor riil masyarakat.

· Melakukan kegiatan keuangan lainnya untuk kepentingan masyarakat.

Penanggung-Jawab

Pemerintah Desa

· Bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Konservasi atau Badan Pengelola.

· Mengesahkan pembentukan Kelompok Konservasi sekaligus melantik pengurus-pengurusnya.

· Menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengelolaan DPL (community sanctuary).

· Menegakkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap kesepakan masyarakat seperti tertuang dalam Keputusan atau Peraturan Desa. · Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan

Pelaksana

(1). Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK)

COREMAP telah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Pengelola

Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK). Lembaga ini adalah lembaga resmi di tingkat desa yang memiliki peran dalam menjalankan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi atau Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang akan disusun secara bersama-sama oleh seluruh Pokmas dan Kelompok Pengawasan Terumbu Karang (KPTK) dan difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan. Tujuan LPS-TK adalah untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi pokmas-pokmas yang ada dalam melaksanakan program PBM-COREMAP II. Di samping itu juga mensinergikan kegiatan pada masing-masing pokmas, sehingga sesuai dengan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) terpadu di DPL.

LPS-TK bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD atas pelaksanaan rencana pengelolaan pesisir desa. LPS-TK bersama dengan BPD menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa dan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di desa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana

pengelolaan sumberdaya terumbu karang.

Badan Perwakilan Desa (BPD legeslatif) memiliki peran untuk menyusun dan menetapkan, bersama dengan Pemerintah Desa, rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa serta

peraturan-peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa. BPD dan Pemerintah Desa juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan rencana pengelolaan pembangunan di desa. BPD dan Pemerintah Desa merupakan lembaga yang sudah ada di

Oleh Pemerintah Desa, LPS-TK ditetapkan melalui surat keputusan Pemerintah Desa untuk memberikan dukungan secara hukum kepada lembaga dan personil yang akan melaksanakan tugas. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Pengelolaan, Pemerintah Desa, BPD, serta LPS-TK di desa terlibat secara aktif dan melakukan fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pengelolaan sebagai panduan dalam

pelaksanaan.

LPS-TK dibentuk dan diarahkan menjadi lembaga resmi yang berbadan hukum. LPS-TK berperan dalam membantu Pemerintah Desa dalam

menjalankan fungsi pengelolaan sumberdaya terumbu karang di tingkat desa. Dalam pengelolaan suatu kawasan lintas desa, LPS-TK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan LPS-TK dari desa tetangga.

LPS-TK memiliki pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan staf administrasi, dengan anggota terdiri dari seluruh motivator desa, anggota Pokmas dan anggota pengawas terumbu karang. LPS-TK

beranggotakan wakil-wakil dari para Motivator Desa, pengurus Pokmas dan Kelompok Pengawas Terumbu Karang dan Badan Perwakilan Desa.

LPS-TK dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang difasilitasi oleh fasilitator lapangan dan disahkan oleh Kepala Desa, serta disetujui oleh PIU kabupaten/kota. Secara spesifik, cakupan tugas dan tanggung-jawab LPS-TK meliputi:

· Menyiapkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) · Mengimplementasikan RPTK

· Menyusun usulan-usulan kegiatan berdasarkan usulan dari pokmas-pokmas dan kelompok pengawas terumbu karang;

· Menyalurkan dana bagi kelompok-kelompok masyarakat yang diterima dari PIU;

· Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan PIU dalam keseluruhan program pengelolaan berbasis mayarakat;

· Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung;

· Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang akan melaksanakan Unit Simpan Pinjam (USP);

· Melakukan koordinasi dengan LSM dan Konsultan;

· Melaksanaan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan SE-Ditjen Anggaran;

· Melakukan pemantauan dan evaluasi RPTK.

(2). Kelompok Masyarakat Bidang Konservasi (Poksi) atau Badan Pengelola

Kelompok Masyarakat Bidang Konservasi (Pokmas Konsevasi) dapat dibentuk sebelum atau setelah Renana Pengelolaan diselesaikan lihat Tim Inti Pembentukan DPL pada Langkah 2 di atas. Pokmas Konsevasi

disarankan membuat suatu struktur organisasi yang sederhana, misalnya terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Pokmas Konsevasi dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK) untuk mengusulkan, bersama Pemerintah Desa, Rencana Kerja Tahunan (RKT), melaksanakan kegiatan konservasi di lokasi DPL dan di jaringan DPL (MMA Kabupaten/Kota). Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab dari Pokmas Konservasi dalam pengelolaan DPL adalah sebagai berikut:

· Membuat rencana operasional pengelolaan DPL berdasar pada Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) yang disiapkan oleh LPS-TK · Bertanggung jawab dalam pemantauan dan pengawasan DPL, dengan

panduan pelaksanaan MCS (Monitoring, Controlling, and Survaillance atau Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian) dari LPS-TK

· Melakukan pemantauan DPL secara berkala

· Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan DPL, seperti tanda batas, pelampung, alat-alat selam/snorkle, papan informasi dan pusat

Pembentukan Pokmas Konservasi melalui proses pemilihan dan

musyawarah desa yang dikoordinasikan oleh LPS-TK, dengan partisipasi aktif dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, kepala kampung/dusun dan nelayan. Disarankan bahwa pengurus Pokmas Konservasi adalah nelayan, karena nelayan adalah pengguna sumberdaya yang berkepentingan dengan DPL. Pokmas Konservasi sebaiknya disahkan dengan Surat Keputusan Desa. Struktur organisasi Pokmas Konservasi hendaknya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota-anggota yang membidangi Bidang Pendidikan dan Informasi dan Bidang MCS. Tugas dan tanggung-jawab pengurus adalah sebagai berikut:

Ketua

· Bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan kawasan perlindungan masyarakat (community sanctuary).

· Menyusun rencana kegiatan umum.

· Memberikan laporan perkembangan secara periodik kepada Lembaga Perwakilan Desa dan Kepala Desa.

· Melakukan pertemuan-pertemuan pertanggung-jawaban secara rutin.

Sekretaris

· Mendokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. · Menyiapkan laporan perkembangan dan pertanggung-jawaban.

Bendahara

· Mengelola keuangan.

· Menyusun laporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan kegiatan rutin dan selama periode kepengurusan.

Bidang Pendidikan dan Informasi

· Menyusun program informasi dan pendidikan bagi masyarakat tentang daerah perlindungan laut (community sanctuary).

tentang daerah perlindungan laut (community sanctuary).

· Membuat media informasi dan kemunikasi bagi masyarakat tentang terumbu karang dan SeKarang

Bidang MCS

· Membuat jadual pemantauan, pengawasan dan pengamanan ekosistem terumbu karang utamanya di kawasan perlindungan laut (community sanctuary).

· Melakukan pengawasan secara rutin terhadap kondisi ekologis. · Melakukan pemantauan pada kawasan/lingkungan sekitarnya.

· Mencatat dan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan dan terumbu karang

LANGKAH 2

MENGEMBANGKAN KAPASITAS MASYARAKAT

1. Melakukan Pelatihan-Pelatihan

Pada tahap ini hendaknya diselenggarakan serangkaian pelatihan-pelatihan bagi tokoh-tokoh dan anggota masyarakat yang berpotensi untuk berperan aktif dalam CORMAP II, serta masyarakat luas pada umumnya, untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya dalam mengelola pembangunan di tingkat desa pada umumnya, dan dalam mengelola

sumberdaya terumbu karang pada khususnya. Rangkaian peltihan-pelatihan untuk masyarakat dapat meliputi paket-paket pelatihan sebagai berikukut: · Pelatihan Motivasi

· Studi Banding · Pelatihan Konservasi (Terumbu Karang, Mangrove, Lamun) Pelatihan motivasi bertujuan untuk menyadarkan masyarakat atas problema yang mereka hadapi, potensi yang mereka miliki, dan menumbuhkan motivasi untuk mengoptimalkan

potensi mereka demi keberlanjutan mata pencaharian dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka sendiri. Pelatihan tentang pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan mereka untuk mengelola pembangunan desa oleh mereka sendiri.

Pendidikan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan terumbu karang dan operasional DPL bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai lingkungan pesisir, sumberdaya terumbu karang dan pengelolaan DPL, sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir di desa mereka secara berkelanjutan. Pendidikan lingkumgan hidup adalah upaya penyadaran dan peningkatan masyarakat, peningkatan keterampilan, melalui kegiatan pendidikan, pengajaran, pelatihan, penyuluhan, diskusi-diskusi formal dan informal (focus group discussion) tentang lingkungan hidup yang ada disekitar mereka termasuk pengelolaan sumberdaya alam. Pelatihan dan penyuluhan semasa proyek masih berjalan dilaksanakan oleh COREMAP, sedang nantinya peran para Kader Desa dan Pengelola DPL ataupun Penyuluh Perikanan dapat menggantikan peran sebagai penyuluh tentang pengelolaan lingkungan hidup di desa.

Ada tiga hal yang dapat dipakai menjadi prinsip dasar pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya terumbu karang, yaitu :

· Rasa memiliki masyarakat terhadap sumberdaya terumbu karang dan lokasinya

· Manfaat ekologis dan ekonomis sumberdaya alam, termasuk terumbu karang

· Kemungkinan ancaman dan degradasi sumberdaya alam di sekitar mereka

Rangkaian pelatihan-pelatihan tersebut hendaknya diselenggarakan melalui berbagai pendekatan dan metoda, termasuk pengajaran, penyuluhan, diskusi-diskusi formal dan informal (focus group discussion). Selain itu, studi banding dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat desa untuk belajar langsung dari masyarakat desa lain yang telah terlebih dahulu memiliki pengalaman dalam mengelola sumberdaya alam laut berbasis masyarakat, khususnya dalam membuat dan mengelola DPL secara operasional.

Pelatihan dan penyuluhan semasa proyek masih berjalan dilaksanakan oleh COREMAP, sedang nantinya peran para Kader Desa dan Pengelola DPL ataupun Penyuluh Perikanan dapat menggantikan peran sebagai penyuluh tentang pengelolaan lingkungan hidup di desa. Terdapat tiga hal penting yang dapat dipakai menjadi prinsip dasar pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya terumbu karang, yaitu:

· Rasa memiliki masyarakat terhadap sumberdaya terumbu karang dan lokasinya

· Manfaat ekologis dan ekonomis sumberdaya alam, terutama terumbu karang

· Kemungkinan ancaman dan degradasi sumberdaya alam di sekitar mereka yang berakibat pada menurunnya atau hilangnya manfaat

2. Membentuk Tim Inti Pembuatan DPL

Agar pembentukan DPL dapat dilakukan secara efektif dan efisien, pada tahap awal pembentukan DPL hendaknya dibentuk satu tim inti yang akan bekerja sama dengan sangat erat dengan para fasilitator dan motivator. Tim Inti ini hendaknya terdiri dari penggerak-penggerak masyarakat (penggiat atau activists) yang peduli terhadap kepentingan masyarakat umum dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Para anggota Tim Inti perlu ditingkatkan kapasistasnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tim Inti ini dapat juga sama dengan Kelompok Masyarakat Bidang Konservasi yang akan dibahas di belakang pada bagian pengelolaan DPL, namun juga dapat merupakan tim lain yang sebagian anggotanya nantinya akan menjadi anggota Kelompok Masyarakat Bidang Konservasi.

LANGKAH 3

MEMBUAT ATURAN DAN MENYELENGGARAKAN KONSULTASI

Dibawah disajikan secara umum dan ringkas beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam menyusun aturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan DPL, dan dalam menyelenggarakan konsultasi public penyusunan aturan hukum. Kedua hal ini telah dibuatkan panduan tersendir secara lebih rinci (Lihat Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa tentang DPL).

1. Membuat Aturan Hukum

Pengelolaan DPL tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa ditunjang dengan dibuatnya dan ditegakkannya aturan hokum yang disepakati

bersama antar komponen masyarakat. Aturan hukum tentang DPL hendaknya paling tidak berupa Keputusan Desa, dan akan lebih kuat lagi

apabila berupa Peraturan Desa. Aturan hukum tentang DPL hendaknya mengandung materi muatan yang komprehensif atau menyeluruh termasuk hal seperti: lokasi DPL, zona-zona di DPL, ukuran atau luasan DPL, hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam DPL, tugas dan tanggung-jawab pengelolaa, dan sanksi.

Penulisan konsep Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) hendaknya dimulai dengan penulisan secara garis besar, kemudian dilanjutkan dengan penulisan secara lebih rinci. Tim penulis dapat memulainya dengan membuat satu kerangka tulisan atau outline, dan secara bertahap menyempurnakannya menjadi rancangan aturan yang lebih rinci, hingga mengalihkannya ke dalam format dan bahasa huku.

Dua aspek penting perlu diperhatikan dalam proses pembuatan Peraturan Desa, yaitu aspek partisipasi masyarakat dan aspek aturan adat yang biasanya tidak tertulis. Agar Peraturan Desa mencerminkan kesepakatan bersama antar pihak-pihak terkati dan dengan demikian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka partisipasi masyarakat menjadi suatu keharusan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk musyawarah-musyawarah tinkat kelompok/kampung, maupun tingkat desa. Juga harus dipertimbangkan adalah kesepakatan adat setempat yang tidak tertulis jangan sampai Perdes yang baru dibuat tumpang-tindih atau kontradiktif dengan aturan adat yang sudah ada.

2. Mempertimbangkan Sistem Biaya Masuk

Dirasa perlu untuk membahas sedikit tentang sistem biaya masuk di sini karena hal ini merupakan sesuatu yang penting yang berpotensi untuk dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pengelolaan DPL di kemudian hari sewaktu COREMAP II telah selesai. Pelaksanaan sistem biaya

percontohan dengan frekwensi kunjungan yang tinggi. Pengaturan secara umum tentang sistem biaya masuk ini hendaknya ditentukan di dalam Peraturan Desa.

Besarnya biaya masuk ke DPL yang telah ditetapkan sebagai suatu obyek wisata, sebaiknya ditetapkan oleh Pemerintah Desa, melalui Keputusan Kepala Desa. Sebagian dana akan diberikan kepada Kelompok Masyarakat Konservasi. Penggunaan dana tersebut, misalnya untuk pemeliharaan dan pengelolaan DPL (pelampung, tanda batas, papan informasi dsb). Sebagian dana masuk dapat digunakan untuk pemandu wisata lokal yang dapat dianggap sebagai kompensasi waktu mereka selama bertugas. Sumbangan sukarela dari pengunjung dapat juga diusulkan oleh pengelola DPL, apabila ada keinginan dari wisatawan untuk memberikannya. Selain biaya masuk dari para wisatawan, diterapkan juga uang denda masuk, yaitu uang yang

dibayarkan oleh masyarakat yang melanggar aturan DPL, misalnya menangkap ikan di dalam zona inti, dsb. Uang denda tersebut harus dikembalikan lagi kepada pengelola untuk tujuan konservasi dan pengelolaan DPL.

3. Menyelenggarakan Konsultasi Publik

Draft Rancangan Perdes hendaknya dikonsultasikan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait (publik) dalam pertemuan-pertemuan konsultasi publik untuk memperoleh komentar dan masukan dari masyarakat. Masukan-masukan dari masyarakat kemudian dimanfaatkan untuk menyempurnakan draft Rancangan Perdes sehingga Perdes yang disahkan nantinya benar-benar merupakan Perdes yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Langkah-langkah penyusunan draft Rancangan Perdes tentang DPL, penyelenggaraan konsultasi publik, dan finalisasi serta pengesahan Rancangan Perdes tentang diuraikan secara lebih rinci dalam Buku Panduan Penyusunan Peraturang Desa tentang DPL,

yang termasuk salah satu buku dari Paket Buku Panduan (Self Learning Material Pack) yang diterbitkan oleh COREMAP II.

Berikut adalah beberapa tahapan pembuatan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan DPL secara garis besar:

· Identifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan. Tahapan ini diperlukan supaya terdapat kesepakatan bersama mengenai

permasalahan yang dihadapi dan semua pengguna (pengumpul biota laut, nelayan pancing, nelayan jaring, penangkar ikan hias, pengambil kayu bakau, dsb.) dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan terhadap aturan-aturan yang akan diterapkan untuk pengelolaan DPL.

· Identifikasi Landasan Hukum dan Perundang-Undangan. Tahapan ini deperlukan untuk mengetahui seluruh aturan hukum terkait dan sejauh mana aturan-aturan tersebut dilaksanakan di lapangan.

· Penulisan Rancangan Peraturan Desa. Setelah diketahui secara jelas permasalahan yang dihadapi, pihak-pihak terkait dengan permasalahan,

Contoh dari Sulawesi Utara dan Lampung tentang Materi Muatan dalam Peraturan Desa/SK Desa Tentang Pengelolaan DPL:

· Dasar pertimbangan pembentukan DPL · Dasar hukum yang terkait dengan DPL · Ketentuan Umum, berisi definisi komponen DPL · Cakupan Wilayah DPL, meliputi batas dan zonasi · Tugas dan tanggung jawab PokMas Pengelola · Kewajiban dan kegiatan yang diperbolehkan di DPL · Kegiatan yang dilarang di DPL

· Sanksi pelanggaran · Pengelolaan Dana · Pengawasan · Penutup

· Lampiran Peta DPL, dilengkapi dengan koordinat.

· Penyelenggaraan Konsultasi Penyusunan Perdes. Konsultasi publik penyusunan Perdes hendaknya dilaksanakan berkali-kali di banyak tempat dan mnelibatkan pihak-pihak terkait. Tahap awal pertemuan masyarakat adalah penentuan aturan-aturan yang boleh dan dilarang dalam DPL. Konsultasi publik dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai musyawarah nelayan, dusun sampai pada pertemuan formal di tingkat desa. Hal ini adalah untuk memformulasikan ide masyarakat yang terkumpul ke dalam bahasa atau norma hukum, yaitu Rancangan Peraturan Desa. Konsultan atau fasilitator diperlukan pada tahap ini untuk menuangkan ke dalam Rancangan Perdes. Box berikut

memberikan gambaran kasar mengenai format dan substansi Peraturan Desa tentang Pengelolaan DPL. Contoh Keputusan Desa tentang Pengelolaan DPL yang sudah disahkan dapat dilihat dalam Lampiran 1. Contoh Peraturana Desa tentang Pengelolaan DPL dapat dilihat pada Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa tentang DPL.

LANGKAH 4

MENGESAHKAN KEPUTUSAN/PERATURAN DESA

Aturan-aturan yang dibuat berdasar kesepakatan masyarakat sangat

menentukan keberhasilan pengelolaan suatu DPL. Pada era otonomi daerah, maka aturan perlu diformalkan menjadi Peraturan Desa atau paling tidak Keputusan Desa yang khusus mengatur pengelolaan DPL. Peraturan Desa tersebut akan mengikat masyarakat, baik di dalam desa yang mengelola DPL, maupun juga masyarakat di luar desa, sehingga pemerintah desa dan Pokmas Konservasi mempunyai dasar hukum untuk melarang atau menindak pelanggaran yang terjadi di lokasi DPL.

Berikut adalah langkah-langkah terakhir finalisasi dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan DPL:

· Pembahasan Rancangan Perdes di BPD. Pembahasan Rancangan Perdes di BPD yang merupakan wadah musyawarah di tingkat desa hendaknya membuka ruang diskusi dengan berbagai kelompok kepentingan terkait,

· Persetujuan Formal. Setelah Rancanan Perdes terbentuk dan disepakati oleh BPD, maka tahap selanjutnya adalah mengesahkan Ranperdes menjadi Perdes. Pengesahan Perdes, yang ditandai dengan

ditandatanganinya Perdes oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, hendaknya dilakukan secara formal dan dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait, termasuk masyarakat desa.

· Sosialisasi Perdes. Selanjutnya, Perdes yang sudah disahkan harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait. Ke atas, Perdes harus

disampaikan kepada Camat dan Bupati/Walikota setempat beserta dinas/ lembaga terkait. Ke bawah, sosialisasi Perdes yang sudah disahkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengadakan tatap muka langsung melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan secara verbal kandungan dari Perdes tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode komunikasi lainnya, seperti penjelasan melalui media komunikasi elektronik (TV dan radio) dan media komunikasi tertulis, seperti poster, papan nama atau billboard, spanduk, leaflet, booklet, dan lain-lainya.

Langkah-langkah penyusunan draft Rancangan Perdes tentang DPL diuraikan secara lebih rinci dalam Buku Panduan Penyusunan Peraturang Desa tentang DPL, yang termasuk salah satu buku dari Paket Buku Panduan (Self Learning Material Pack) yang diterbitkan oleh COREMAP II.

LANGKAH 5

MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PROGRAM

1. Memasang dan Memelihara Tanda Batas dan Papan Informasi

Lokasi DPL perlu dibuatkan tanda batas, setelah Peraturan Desa ditetapkan. Batas-batas kawasan diupayakan di pasang baik di pantai maupun di laut, yang memungkinkan untuk kemudahan upaya pengelolaan dan khususnya

pemantauan. Jika tanda batas tidak ada atau kurang jelas terlihat, maka peneglolaan dan pemantauan sulit untuk dilakukan. Tanda batas diusahakan dibuat dengan material sederhana namun kuat dan tahan terhadap kondisi laut, seperti tahan terhadap gelombang, arus dan tidak korosif.

Pemasangan tanda batas dilakukan setelah survei kedalaman perairan melalui penyelaman yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan ahli.

Dengan survei tersebut diharapkan panjang tali pelampung serta pemberat/ jangkar dapat dipasang sesuai dengan kedalaman perairan. Pertimbangan dalam pemasangan adalah pasang-surut perairan laut, sehingga diusahakan pemasangan tanda batas dilakukan pada saat pasang tertinggi, supaya tanda pelampung tetap muncul di permukaan air.

Jika batas DPL mencakup daratan pantai, maka diperlukan pemasangan patok batas dengan ditancapkan pada tanah. Material patok dari beton atau baja anti karat biasanya merupakan bahan patok batas yang ideal. Warna patok batas di laut atau di darat diupayakan yang mencolok, seperti kuning dan merah. Pemeliharaan Tanda Batas diperlukan secara rutin, misalnya dengan mengganti bagian yang rusak atau hilang. Kelompok Pengelola akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan tanda-tanda batas DPL.

Papan Informasi sangat penting sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung/wisatawan atau juga kepada masyarakat di luar desa. Papan Informasi biasanya berisi tentang pesan-pesan penting, seperti larangan, yang terdapat dalam Peraturan Desa Tentang Pengelolaan DPL. Selain perlu mempertimbangkan bahan Papan Informasi yang awet atau tahan lama, biasanya Papan Informasi tersebut juga dapat dihiasi dengan gambar/poster tentang Konservasi Terumbu Karang dan Perikanan, misalnya: ‘Terumbu Karang Sehat Ikan Berlimpah’ atau ‘ Kekayaan Alam Laut adalah bukan warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucu kita’ , dsb.

2. Meresmikan DPL dan Pondok Informasi

Sebenarnya, DPL dapat diresmikan bersamaan dengan pengesahan Perdes tentang DPL. Namun, apabila karena suatu sebab hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka peresmian DPL dapat dilakukan secara terpisah dari pengesahan Perdes. Peresmian DPL justru dapat digabungkan dengan peresmian Pondok Informasi. Hal ini masuk akal karena fungsi pokok Pondok Informasi adalah menyediakan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan terumbu karang. Seperti halnya pengesahan Perdes tentang DPL, peresmian DPL dan Pondok Informasi hendaknya dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Hal demikian akan sekaligus merupakan sosialisasi DPL dan pondok Informasi.

3. Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum

DPL yang telah ditetapkan melalaui Peraturan Desa perlu diawasi dari kegitan-kegiatan masyarakat yang mungkin belum memahami manfaatnya. Untuk menjamin adanya pengawasan dan penegakan aturan, maka

disarankan untuk membuat Kelompok Pengawasan Masyarakat (PokWasMas).

Apabila terjadi pelanggaran aturan DPL, maka aturan yang telah

disepakati bersama perlu ditegakkan dan sanksi diberikan kepada

pelanggar. Sanksi yang dikenakan haruslah sesuai dengan yang ada dalam Perdes, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Jika seseorang melanggar aturan beberapa kali, dapat dikatakan pelanggaran tersebut sudah layak untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum, beserta barang bukti. Oleh karena itu, PokWasMas perlu dilatih tentang penyidikan dan prosedur penangkapan, serta Standar Operation Procedures (SOP) tentang mekanisme pelaporan.

4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi DPL

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi merupakan hal yang penting dalam siklus kebijakan pengelolaan DPL. Karena dengan adanya pemantauan dan evaluasi, maka kita dapat mengamati kemajuan setelah penetapan DPL dan

pengelolaan DPL diberlakukan. Dari hasil pemantauan dan evaluasi, kita dapat mengetahui efektifitas dari DPL yang telah kita kembangkan, baik dampak terhadap perbaikan lingkungan maupun dampak sosial-ekonomi masyarakat.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi memerlukan informasi yang dikumpulkan secara periodik, seerti informasi jumlah pertemuan, jumlah partisipasi msyarakat, perubahan pola pemanfaatan sumberdaya terumbu karang, jumlah penurunan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, dsb.

Informasi tentang dampak ekologis, seperti perubahan tutupan karang dan jumlah kepadatan biota dalam DPL, merupakan hasil dari kegiatan

pemantauan dan evaluasi. Melalui pemantauan dan evaluasi, maka program yang telah dibuat dapat terus disesuaikan dengan perubahan permasalahan. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, maka proses belajar secara mandiri dalam pengelolaan DPL (pengelolaan adaptif) dapat berjalan sesuai dengan perubahan situasi yang berkembang di lokasi.

Agar supaya kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan oleh masyarakat, maka diperlukan suatu pola pemantauan dan evaluasi yang sederhana tetapi dapat dipertanggun jawabkan. Mengingat untuk

mendapatkan informasi dari kegiatan pemantauan dan evaluasi memerlukan biaya yang cukup mahal, maka perlu diupayakan metode pemantauan dan evaluasi yang mudah dan tidak memberatkan masyarakat. Misalnya, metode pemantauan kondisi terumbu karang dapat menggunakan metode Manta Tow dengan snorkle. Sedang pemantauan dan evaluasi tentang pola