KHAZANAH EKOLEKSIKAL

GUYUB TUTUR BAHASA LIO, FLORES

Tim Peneliti:

Aron Meko Mbete

Anak Agung Putu Putra

Ida Bagus Putra Yadnya

I Wayan Simpen

Veronika Genua

Gek Wulan Novi Utami

Didanai oleh

Program Doktor Linguistik

Program Pascasarjana

Widi Wasa, akhirnya penelitian yang berjudul “Khazanah Ekoleksikal Guyub Tutur Bahasa, Lio,

Flores” ini dapat dilapoirkan secara tertulis. Dalam pengumpulan data hingga penulisan laporan

penelitian ini cukup banyak tantangan dan kendala yang dihadapi. Keterbatasn waktu merupakan

tantangan tersendiri di tengah tugas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, terlebih lagi

tugas-tugas kelembagaan dan pelayanan yang memang tidak boleh tertunda.

Laporan penelitian ini dapat terwujud seperti ini disadari oleh Tim Peneliti ikhwal banyaknya

bantuan yang telah diterima selain kerjasama tim yang cukup kompak. Sehubungan dengan itu,

rasa terima kasih patut disampaikan kepada semua pihak. Sejumlah pihak yang patut disampaikan

rasa terima kasih dipilah berikut ini.

1. Kepada semua informan yang ada di Kabupaten Ende, khususnya para penutur bahasa Lio

di sejumlah desa yang dijadikan sasaran penjaringan data yakni di Desa Wolotolo, Desa

Wolosoko, dan Desa Bokasape, Wolowaru.

2. Semua informan kunci yang telah memberikan informasi dan akses untuk mendapatkan

informan utama khususnya para perajin gerabah, tenun ikat, para penutur lainnya yang

telah memberikan data-data leksikon tentang lingkungan.

3. Program Doktor Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah

mengalokasikan dana dan fasilitas yang menjamin terlaksananya penelitian ini.

4. Semua anggota tim peneliti, baik para dosen mauupun para karyasiswa/mahasiswa

Program Magister dan Doktor Linguistik Program Pascasarjana Lionguistik Universitas

6. Semua pihak baik yang secara langsung mapun tidak langsung memfasilitasi dan

berpartisipasi dalam aneka bentuk keterlibatan.

Tim peneliti menyadari kekurangan penelitian ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi

demi kesempurnaan penelitian ini sangat diharapkan.

Denpasar, 30 November 2015

Tim Peneliti

BAB I ……….……….. 1

BAB II ……… 9

BAB III ………..……… 12

BAB IV ……….……….…… 18

BAB V ………..……….……… 33

BAB VI ……….……….………… 47

BAB VII ……….…… 58

BAB VIII ……… 67

BAB IX ………..………. 70

PENUTUP ………..………. 72

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Bahasa Lio, Flores, adalah salah satu bahasa lokal, atau bahasa daerah, atau juga

bahasa etnik Lio yang ada di Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur. Selain bahasa Lio,

di Kabupaten Ende ada juga dialek Ende dan dialek Nage. Oleh masyarakat di

Kabupaten Ende, ketiga dialek itu dikenal sebagai logat Aku untuk bahasa Lio, logat

Ja’o untuk dialek Ende, dan logat Nga’o dialek Nage. Ketiga bentuk persona pertama (tunggal) yang mengandung makna aku atau saya itu menjadi nama bahasa atau

dialek-dialek. Kesalingpahaman dalam komunikasi verbal antardialek itu masih memadai atau

cukup baik kendati disadari pula oleh para guyub tuturnya sebagai bahasa atau dialek

yang berbeda. Pranasalisasi merepresentasikan dialek-dialek Ja’o dan Nga’o dan bahasa

Lio. Selain bahasa Lio dan kedua dialek itu, di Kabupaten Ende, sebagai bagian NKRI,

hidup pula Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai mata

pembelajaran di sekolah-sekolah (SMP, SMA, dan SMK) dan di perguruan tinggi,

sejumlah bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, juga hidup dan berkembang walau

tidaklah menjadi bahasa sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat di Kabupaten Ende,

seperti juga banyak masyarakat Indonesia lainnya, telah berkembang menjadi

masyarakat dwibahasa (bilingualism) dalam arti lebih dari dua bahasa (lihat Romaine,

1995).

Bahasa Lio juga mengenal dan memiliki dialek yang berkorespondensi antara

k-h. Dialek /k/ ada di kawasan barat dan utara Lio, sedangkan dialek /h/ ada di wilayah

timur khususnya daerah Lise. Sebagai contoh dapat dilihat pada korespondensi berikut

ini.

Dialek k Dialek h

ki hi ‘ilalang’

kasa hasa ‘pagat’

kea hea ‘sej. labu’

kolo holo ‘kepala’

kubu hubu ‘atap’

Dari segi daya dukung penuturnya, bahasa Lio dikuasai dan digunakan oleh

sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ende. Bahasa Lio juga memiliki beberapa

dialek dengan ciri-ciri fonologis dan leksikal, di samping ciri-ciri suprasegmental yang

sangat jelas pula. Jumlah penutur bahasa Lio diperkirakan lebih dari 100 ribu orang jika

penutur bahasa Lio di wilayah Kabupaten Sikka pun dimasukkan ke dalamnya. Dialek

Ende didukung oleh sekitar empat puluh ribu penutur sedangkan dialek Nag’o didukung

oleh sekitar tiga puluh ribu penutur. Perlu diinformasikan kembali bahasa Lio digunakan

oleh masyarakat di Kabupaten Sikka khususnya di dua kecamatan yakni Kecamatan

Paga dan Kecamatan Mego. Kedua kecamatan itu berbatasan langsung dengan wilayah

Kabupaten Ende, termasuk Kecamatan Kotabaru di bagian Utara. Sungai Nangabolo di

Kabupaten Sikka menjadi pembatas wilayah pakai bahasa Lio dan Bahasa Sikka.

Masyarakat di kedua kecamatan itu juga berkembang menjadi masyarakat multibahasa,

bahasa Lio, bahasa Sikka, dan bahasa Indonesia. Adat, budaya, dan tradisi Lio masih

cukup kuat terpelihara di kedua kecamatan itu, Paga dan Mego kendati adat, budaya, dan

tradisi Sikka juga kuat menyatu dalam masyarakat di kawasan itu.

Sebagai turunan Proto-Austronesia, bahasa Lio berkerabat erat (closed

relationship) dengan bahasa Ngadha dan bahasa Palu’e (Fernandes, 1986; Mbete 1981).

Bahasa Palu’e terdapat di Pulau Palu’e, utara Kabupaten Ende dan secara adinistratif

termasuk wilayah Kabupaten Sikka. Secara administratif, dalam hubungan kekerabatan

yang besar, bahasa Lio termasuk kelompok bahasa Flores Barat dengan bahasa

Manggarai sebagai anggota kelompok yang lebih besar jumlah penuturnya. Pada jenjang

lebih tinggi bahasa Lio berkerabat erat pula dengan subkelompok bahasa Flores Timur

(termasuk bahasa Sikka dan Lamaholot). Bahasa-bahasa kerabat di Flores, termasuk

bahasa Lio mewariskan ciri-ciri fonologis, morfologis, leksikal, gramatikal, dan

semantik asali dari bahasa asalnya. Selain kadar dan ciri-ciri divergensi kelinguistikan

yang genetis, unsur-unsur serapan dari Proto-Papua juga ada dalam bahasa itu.

Sebagai bahasa lokal yang menyatu dengan dan menjadi ciri jati diri guyub tutur

pemilik dan para pewarisnya yakni para anggota guyub tutur bahasa Lio, bahasa Lio

mengemban fungsi-fungsi yang sangat penting bagi masyarakat Lio. Bahasa Lio adalah

etnik Lio, perekam dan pengalih (transmisi) kebudayaan Lio antargenerasi; kebudayaan

Lio dalam pelbagai seginya. Bahasa Lio juga menjadi sarana pengungkap senisasatra

dan budaya Lio, dan menjadi ciri pembeda jati diri Orang Lio dengan etnik-etnik lainnya

di Flores dan Indonesia umumnya. Bahasa Lio pula yang membedakan Orang Lio

dengan Orang Sikka, Orang Ende, Orang Nagekeo, Orang Ngada, Orang Manggarai,

Orang Lamaholot, dan Orang Riung. Sebagaimana telah disinggung di atas,

diinformasikan bahwa sesungguhnya secara linguistis, guyub tutur dan penutur bahasa

Lio terdapat pula di bagian barat Kapupaten Sikka, khususnya di Kecamatan Paga dan

Mego. Penduduk Kabupaten Sikka di kedua kecamatan itu, menguasai bahasa Lio dialek

Paga-Mbengu dengan ciri suprasegmentalnya yang khas. Selain itu di antara mereka

juga ada yang menguasai dan menggunakan bahaaa Sikka, dan tentunya bahasa

Indonesia.

Sebagai warisan sejarah dan elemen budaya masa lalu, bahasa Lio telah hidup

dan berfungsi bagi guyub tuturnya sejak ratusan bahkan ribuan tahuan silam. Adat

istiadat, tradisi, dan kebudayaan Lio diungkapkan dan diwadahi dalam bahasa Lio.

Lagu-lagu Lio yang cukup terkenal itu bersyairkan bahasa Lio, demikian juga teks-teks

sastra lisan dengan paralelisme semantik sebagai pilar estetik berekspresi secara verbal,

merupakan produk-produk seni-budaya bernilai tinggi. Karya sastra lisan yang bernlai

tinggi dan tertuang dalam mitos Ine Pare ‘Dewi Padi’, merupakan pusat dan puncak adicita (ideology) etnik Lio yang hingga kini masih terawat kuat dalam bahasa dan

budaya agraris komunitas etnik Lio. Mitos Ine Pare ‘Dewi Padi’ adalah sastra suci bagi masyarakat Lio terutama dalam konteks perladangan asli.

Peredaran waktu dan dinamika ruang telah pula mengubah banyak segi

kebudayaan Lio. Jikalau sebelum masa Kemerdekaan (1940an hanya ada sara Lio

(bahasa Lio) dan sara Melaju (bahasa Melayu), pasca Kemerdekaan Indonesia memang

mengubah lingkungan kebahasaan bahasa Lio. Masyarakat etnik Lio yang semula

umumnya ekabahasa (yang secara terbatas didampingi sara Melaju ‘bahasa Melayu’ di kalangan tertentu khususnya kaum terdidik kala itu, perubahan lingkungan kebahasaan

pun semakin meluas dan mendalam. Meluas, karena semakin banyak pembelajar dan

segi kehidupan diwahanai oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa nasional,

dan bahasa Negara. Pembelajaran, penggunaan, pemerluasan bahasa nasional, bahasa

resmi bahasa Indonesia sebagai penyatu bangsa Indonesia dan posisi itu jelas menggeser

kedudukan bahasa Lio. Jikalau pada masa lalu bahasa Lio menjadi bahasa ibu sebagian

besar etnik Lio di kota, terutama di pedesaan, setakat ini, bahasa Indonesia sudah

menjadi bahasa ibu bagi sebagian etnik Lio. Seiring dengan itu, semakin terpinggir pula

kedudukan dan semakin menyusut pula fungsi sosiokultural bahasa Lio (lihat Mbete,

1994).

Kehadiran bahasa Indonesia juga menandai masuknya kebudayaan Indonesia

dalam pelbagai aspeknya. Pola pikir, cara dan gaya hidup, mata pencaharian, pola

konsumsi berubah dan berkembang. Budaya agraris dengan mengandalkan pengolahan

lading berpindah mulai menipis mengiringi pola pengihidupan dengan tanaman

perdagangan yang lebih menjanjikan seperti kakao, cengkeh, vanili, kemiri, dan

sebagainya. Mata pencaharian baru di bidang jasa lebih dipilih oleh generasi muda.

Berladang dengan aneka tanaman tumpangsari asli dengan padi lokal sebagai primadona

budaya agraris etnik Lio semakin terdesak. Seiring dengan itu, lahan untuk padi lokal

dengan aneka tanaman pangan asli, semakin sempit. Kerajinan dan budaya tenun ikat

semakin kurang dipilih oleh generasi muda putri. Demikian pula kerajinan keramik

yatau gerabah yang mengolah sumber daya tanah liat semakin ditinggalkan pula, hanya

ditekuni oleh segelintir perempuan tua, sedangkan kaum wanita muda sudah

meninggalkan profesi itu.

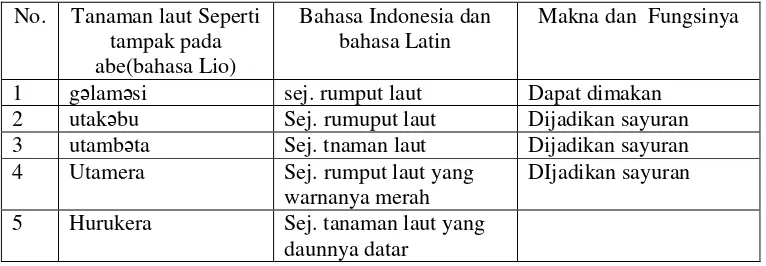

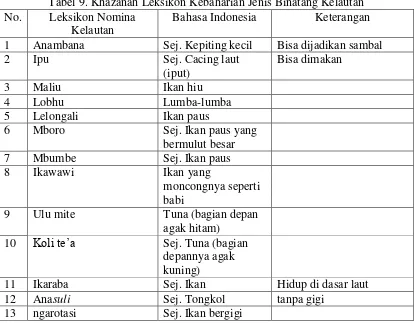

Bahasa adalah gambaran atau representasi lingkungan tempat bahasa hidup,

dalam arti hidup dalam manusia. Dengan demikian, bahasa Lio dalam subsistem

leksikon, teks, dan wacana mengambarkan pula kenyataan yang ada di sekitarnya.

Kekayaan leksikon khusus, merepresentasikan lingkungan alam dan budaya yang

beragam pula. Khazanah leksikon bahasa Lio tentang keberagaman jenis, ukuran, bentuk

ikan-ikan laut dapat ditemukan di lingkungan pesisir atau daerah pantai, baik di pantai

selatan Kabupaten Ende dan Nage maupun di Pantai Utara Kabupaten Ende.

Ende, pantai selatan disebut Ma’u Haki‘laut jantan’, sedangkan pantai utara yang relatif lebih tenang ombaknya disebut Ma’u Fai, ‘laut betina’.

Seperti halnya bahasa-bahasa lokal dengan kandungan lokalitasnya di pelbagai

guyub tutur dan guyub etnik di Indonesia, bahasa Lio yang hidup sejak berabad-abad

hingga dewasa ini, merepresentasikan hubungan timbal balik bahasa itu dengan

lingkungan, baik dalam skala (buana) agung, mikrokosmos, maupun dalam skala

(buana) alit, mikrokosmos. Ikhwal adanya hubungan timbal balik itu sesungguhnya

terekam dan terwadahkan dalam bahasa Lio karena pada hakikatnya bahasa adalah

“wadah atau sarang kebudayaan”. Termasuk ke dalamnya adalah kategori produk

budaya material yang bersumber pada alam di lingkungannya. Budaya bahari berbasis

laut tentu berbeda dengan budaya perladangan berbasis lahan atau tanah garapan dengan

aneka tumbuhan. Dalam bahasalah tersimpan kekayaan makna dan nilai kehidupan

insani tersimpan. Akan tetapi, perjalanan waktu, dinamika kebudayaan, perubahan

lingkungan alami dan sosial, telah berdampak pada perubahan bahasa Lio sebagai

wahana budaya etnik Lio. Generasi muda guyub etnik dan guyub tutur bahasa Lio

sebagai ahli waris sudah “meninggalkan” bahasa lokal warisan leluhur mereka. Generasi muda bahkan sudah mulai meninggalkan tradisi.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas berikut dirumuskan masalah

yang dikaji dalam penelitian ini.

a. Bagaimanakah gambaran tentang khazanah leksikon dengan kategorinya

spesifik tentang kegerabahan?

b. Bagaimanakah gambaran tentang kekayaan leksikon tentang tumbuhan dan

tanaman dalam bahasa Lio?

c. Bagaimanakah gambaran tentang khazanah leksikon tentang binatang dan

hewan umumnya dalam konteks budaya sebagai kekayaan bahasa Lio?

d. Leksikon-leksikon spesifik tentang tenun ikat berbasis lingkungan dalam

e. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan tergusurnya pengetahuan

leksikon-leksikon lingkungan spesifik dalam bahasa Lio?

f. Apa sajakah dampak perubahan pengetahuan leksikon-leksikon spesifik

tersebut dalam kaitan dengan keberlanjutan unsur-unsur bahasa, budaya

lokal, dan lingkungan hidup etnik Lio?

Khazanah leksikon yang makna referensial eksternalnya merujuk pada aneka

tumbuhan pangan, obat-obatan tradisi, gerabah, tenun ikat, dan dunia kebaharian, secara

linguistik mencakupi kategori nomina, verba, dan ajektiva. Kategori nomina dalam

konteks ekoleksikal ini berkaitan dengan pengetahuan tentang kekayaan lingkungan,

baik karegori biotik atau yang bernyawa, maupun abiotic atau yang tidak bernyawa.

Taksonomi tentang tumbuhan dan hewan yang menjadi khazanah budaya kuliner lokal,

dilengkapi pula dengan heronimi sebagai hasil olahan. Semuanya mengambarkan

kekayaan leksikon, bahasa, dan budaya guyub tutur bahasa Lio. Termasuk di dalamnya

adalah perangkat nomina turunan yang merepresentasikan hasil olahan tradisonal atas

tumbuh-tumbuhan yang menjadi tanaman budaya itu.

Kategori adjektiva adalah kelompok leksikon merepresntasikan pengetahuan

guyub tutur bahasa Lio tentang kualitas dan sifat-sifat aneka entitas yang dikenali dan

dimanfaatkan oleh warga guyub tuitur bahasa Lio. Dengan demikian, gambaran tentang

sifat, karakter, dan kualitas biotik sejumlah tumbuhan dan hewan yang diakrabi, juga

entitas-entitas abiotic khususnya tanah, air, pasir, dan bebatuan, terekam dan

terwadahkan dalam perangkat leksikon bahsasa Lio.

Kategori verba yang dijangkau dalam kajian ekoleksikal ini berkaitan dengan

aktivoitas manusia dalam mengolah sumber daya yang ada di lingkungan. Verba

tindakan dan verba proses, tercakup di dalamnya. Atas dasar kategori verba itu,

subkategori verba tindakan berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas mengolah entitas

tertentu, misalnya menebang dan mengolah batang pohon atau bagian tangkai pohon

aren untuk dijadikan nira atau tuak manis misalnya, membeiikan informasi penting

tentang keberagaman dan lingkungan. Selain keberagaman tanbaman, keberagaman atau

khusus menggambarkan interaksi, interelasi, dan interdependensi warga guyun tutur

tertentu di lingkungan tertenu dengan jenis tumbuhan tertentu pula.

1.3Tujuan

1.3.1 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta dan informasi

tentang bahasa dan hubungannya dengan lingkungan. Hubungan itu secara khusus dapat

ditemukan dalam kata-kata dan ungkapan ekologis tentang sumber daya alam yang ada

di Lio, Flores. Khazanah lekikon yang berdimensi ekologis itu mencakup perangkat

leksikon pangan atau kuliner lokal dan obatan-obatan, gerabah asli dan tenun ikat.

Leksikon-seksikon yang diupayakan ditemukan itu berkaitan dengan kode-kode lingual

aneka tanaman dan unsur-unsur ekologis yang didayagunakan untuk memenuhi

kebutuhan manusia dan yang telah menjadi tradisi dan sumber daya budaya lokal.

Sselain perangkat leksikon dan ungkapan, fakta dan informasi tentang ketergusuran atau

penyusutan pengetahuan tentang khazanah leksikon dan ungkapan itu, faktor-faktor

penyebabnya dan dampaknya akan diupayakan pula digali dan dideskripsikan.

1.3.2 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini juga diupayakan untuk memperoleh pemahaman

tentang dinamika lingkungan dan dinamika budaya serta tradisi berkaitan dengan

kekayaan sumber daya alam masyarakat etnik LIo, Flores. Selain itu, penelitian ini juga

ditujukan untuk memperoleh fakta dan informasi tentang dampak-dampak perubahan,

baik yang berdimensi positif maupun yang negatif.

1.4Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis jelas terkandung di dalam penelitian ini. Sebagaimana

diketahui, sebagai pendekatan dan kerangka kaji teoretik linguistik terapan (applied

linguistics) yang bersifat lintas bidang (interdisipliner), adalah bidang keilmuan yang

bermanfaat untuk memperkuat dan mengembangkan konsep-konsep penguat kerangka

teoretik ekolinguistik. Kajian kritis juga bermanfaat untuk itu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini juga sangat diharapkan. Kesenjangan pengetahuan

dan persepsi tentang sumber daya alam antara generasi tua dan muda mengandung

makna bahwa telah terjadi perubahan kebudayaan, padahal sumber daya budaya berbasis

lingkungan alam dengan keanekaragamannya sangat penting. Berdasarkan pengetahuan

yang dikembangkan atau diberdayakannya kembali dalam proses pembelajaran dan

pendidikan, kesenjangan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber daya alam dan

budaya antargenerasi dapat dijembatani, apalagi dalam kaitan pengembangan

keterampilan mengolah keanekaragaman sumber daya bertautan dengan ekononomi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Ada sejumlah karya ilmiah ekolinguistik yang secara substansial dan ontologis

berkaitan dengan penelitian ini. Kaitan substansial, kesamaan, dan perbedaannya dengan

kajian ini dipaparkan secara singkat. Upaya penjelajahan atas beberapa penelitian yang

telah dilakukan oleh para pengembang ekolinguistik, khususnya ekoleksikal, bertujuan

pula untuk memaknai dan memosisikan penelitian ekoleksikal bahasa Lio, Flores.

Penelitian Mbete dkk. (2007) bertajuk “Ungkapan-Ungkapan Verbal Etnik Lio

yang Berfunsi Melestarikan Lingkungan”, harus diakui sebagai salah satu sumber inspirasi untuk melanjutkan penelitian ini. Demikian pula penelitian Mbete (1992)

tentang “Fungsi Bahasa Lio, Flores” membuka ruang peduli akademis yang mendair dan

sumber daya air, orong peneliti ihwal pentingnya penelitian ini. Ungkapan-ungkapan

verbal, baik berupa tuturan-turan parsial dalam kaitan dengan prinsip-prinsip hidup dan

praktek hidup sehari-hari, mengandung makna, nilai, dan pesan-pesan adicita (ideology).

Di antaranya adalah ungkapan verbal yang menekankan pentingnya kebersamaan,

kekompakan, dan kesatuan dalam kehidupan sosial. Selain demi keserasian hidup

dengan sesama, keharmonisan hidup dengan sesama makhluk yang digolongkan sebagai

lingkungan alam, secara khusus amanat pelestarian mata air, adalah fungsi-fungsi

ekologis yang sangat penting. Akan tetapi, hasil kajian tersebut juga merampatkan

bahwa daya makna ungkapan-ungkapan tersebut sudah tidak kuat lagi. Pemahaman dan

kepatuhan sikap untuk menjaga lingkungan telah menyusut. Meskipun tidak

menggunakan teori dan metode ekolinguistik, secara tematik penelitian tersebut

memiliki kaitan pula dengan penelitian ini.

Merosotnya fungsi-fungsi sosial bahasa Lio dalam sejumlah ranah juga telah

dideskripsikan oleh Mbete (1992). Dalam penelitiannya ditemukan menurunnya

penggunaan bahasa Lio dalam sejumlah ranah pakai bahasa. Kendati telah dilakukan 23

tahun silam, generasi muda dalam guyub tutur bahasa Lio, memang sudah enggan

2.2 Kerangka Teori, Pendekatan, dan Metode

Penelitian ini menggunakan teori ekolinguistik sebagaimana telah dikembangkan

oleh Sapir (1912; 2001) dan Haugen (1992; 2001), serta Bang and Door (2000). Eratnya

hubungan timbal-balik antara manusia, lewat fungsi simbolik verbal, dalam wujud

bahasa karena di dalamnya bentuk-bentuk lingual itu tidak hanya bentuk tetapi juga

kandungan makna konseptual (lihat de Saussure, 1985). Bahasa lingkungan atau

leksikon-leksikon lingkungan adalah gambaran tentang realitas lingkungan, sekaligus

juga representasi pengetahuan dan pengalaman guyub tutur dalam berinteraksi,

berinterelasi, dan berinterdependensi dengan entitas-entitas yang ada di lingkungan.

Dalam konteks itu pula sarana kelinguistikan berperan. Proses leksikalisasi, yang diikuti

pula dengan gramatikalisasi, misalnya ungkapan-ungkapan yang metaforik, juga proses

kulturalisasi terjadi di dalamnya, di sisi sosialisasi. Yang dimaksudkan dengan

kulturalisasi dalam konteks ekolinguistik ini adalah adanya pengetahuan dan proses

pemahaman secara simbollik-verbal, kemudian bersasarkan pemahaman itu terjadi

proses pemeliharaan dan pengolahan sumber daya alam itu sebagai produk budaya.

Pengolahan atas padi atau kelapa menjadi produk kuliner yang khas, dengan cara-cara

atau teknik yang khas, tentu direkam secara verbal dalam bahasa lokal itu, itulah yang

merupakan proses pembudayaan atau kulturalisasi. Pemahaman makna simbolik,

misalnya padi tidaklah hanya demi perut dan kebutuhan hidup ragawi, melainkan juga

adanya makna adicita yang menuntun hidup manusia, itulah proses kultural berbasis

sumber daya alam.

Seiring dengan bahasa dan leksikon-leksikon lingkungan itu, fenomena bahasa

lingkungan sebagai praktik sosial dikembangkan juga oleh Bang dan Door (2000).

Dimensi ideologikal berkaitan dengan bangunan pengetahunan kognitif guyub tutur

tentang lingkungannya, dimensi sosiologikal bertautan dengan hubungan timbal balik

dan kesalingtergantungan antarwarga guyub tutur. Di dalamnya dapat pula

dispesifikasikan adanya kasih-sayang, cinta, atau sebaliknya benci, dendam, tidak saling

kenal; sednagkan dimensi biologikal menggambarkan kesalingtergantungan dan

kesalingterhubungan manusia dengan aneka entitas yang ada di lingkungan utamanya

Haugen (1992; 2001) menegaskan pula bahwa bahasa yang hidup itu hanya ada

dalam otak dan pikiran manusia, dan secara nyata terwujudkan dalam interaksi sosail

antaranggota guyub tutur saja. Dimensi ruang atau lingkungan ragawi menjadi penting

bagi Haugen, dengan demikian lingkungan-lingkungan khusus (bioregion dan

ecoregion), secara khusus lingkungan-lingkungan tertentu berbasiskan kekayaan khusus

lingkungan alam itulah yang menghasiilkan bahasa, ungkapan, dan kata-kata yang khas.

Fenomena subtetnik, atau juga subkultur berbasiskan kekayaan lingkungan, merupakan

gejala adanya hubungan antara bahasa, budaya, dan lingkungan (lihat Cassirer, 1999).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditunjang pula dengan

pendekatan lapangan dengan human instrument sebagai alat penjaring data. Penggalian

pengalaman-pengalaman probadi (personal experience) diandalkan dalam penelitian ini.

Khazanah leksikon dan ungkapan dalam dinamikanya lintas generasi, khususnya

generasi tua dan muda di lingkungan-lingkungan khusus subkultur, di antaranya dapat

diangkakan dan dihitung (dikuantifikasi), khususnya berkaitan dengan penyusutan

fungsi kulturalnya.

Sebagai penelitian kelinguistikan, sejumlah anggota guyub tutur yang berusia tua

di atas 50 tahun (dengan memilih 5-7 orang) dan berusia muda di atas 25 tahun (5-7

orang) dijadikan nara sumber atau informan penghasil data. Anggota guyub tutur bahasa

Lio, dengan mengutamakan mereka yang jarang meninggalkan lokasi dalam waktu

lama, baik pria maupun wanita menjadi pilihan informan. Wawancara mendalam (depth

interview) secara terstruktur dilakukan berdasarkan pedoman wawancara digunakan

dalam pengumpulan data utama. Wawancara terstruktur untuk menggali data berkaitan

dengan sejumlah subtopic ekolinguistik. Data-data tentang pengetahuan khazanah

leksikon dan praktik kegerabahan diperoleh dari kaum perempuan pengrajin gerabah dan

parktik kegerabahan. Data-data tentang tanaman dan tumbuhan serta hewan yang

berkaitan dengandunia perladangan dalam arti luas, sedangkan khazanah bahasa

kebaharian diperoleh dari para nelayan. Yang terakhir, data tentang tenun ikat juga

diperoleh dari perempuan erajin tenun ikat Lio. Data sekunder diperoleh dari sejumlah

BAB III

GUYUB TUTUR BAHASA LIO, DINAMIKA BUDAYA DAN LINGKUNGAN

3.1Guyub Tutur Bahasa Lio

Sebelum menguiraikan ihwal guyub tutur, paparan singkat tentang bahasa Lio

disajikan dalam tulisan ini. Bahasa Lio tergolong bahasa vokalis setelah mengalami

perubahan atau penanggalan konsonan protobahasa Flores (lihat Fernandes, 1995;

Mbete, 1999) pada posisi akhir. Gejala apokope atau penghilangan konsonan pada akhir

kata itu, secara genetis menjadi evidensi atau bukti kualitatif yang memperkuat

hubungan kekerabatan erat bahasa-baahsa di Flores. BAhasa Manggarai, bahasa

Ngadha, bahasa Nagekeo, bahasa Riung, bahasa Lio, bahasa Sikka, bahasa Lamaholot di

Flores adalah bahasa-bahasa vokalis. Kendati ada konsonan pada akhir kata,

konsonan-konsonan sengau /n, ng, r/ saja. Selanjutya, korespondensi bunyi antara bahasa Lio dan

Dialek Ende tampak pada hadirnya pranasal (sebagai contoh: bahasa Lio: bebo, dialek

Ende mbembo ‘tidak tahu’).

Sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan, khususnya pada uraian latar

belakang, penelitian ini menjadikan guyub tutur bahasa Lio, menjadi sasaran utama

sekaligus sumber informasi dan sumber data primer penelitian yamg ebrtajuk

ekolinguistik bahasa Lio. Penutur bahasa Lio memang lebih banyak daripada bahasa

atau dialek Ended dan Nage di bagian barat wilayah Kabupaten Ende. Wilayah pakai

bahasa Lio pun melampau batas-batas administrasi Kabupaten Ende karena meluas

hingga di dua kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Sikka, Flores yakni

Kecamatan Paga dan Kecamatan Mego. Tuturan Lio dan batas wilayah pakainya dengan

bahasa Sikka bahkan “dibelah” secara ekologis oleh bentaran Sungai dan wilayah

Nangablo di Sikka Barat.

Bahasa Lio memang tidak mengenal dan tidak memiliki tingkat-tingkat penggunaan

bahasa yang diglosik yang berkontras sebagai ragam halus atau ragam tinggi dan kasar

atau sosiolek dalam menata penggunaan bahasa dalam konteks hubungan social yang

orang-orang tua, pemimpin, dan pejabat, termasuk tetua-tetua adat diwarnai secara

suprasegmental dan sikap ragawi kinestik yang juga honorifik.

Variasi atau ragam bahasa Lio bersifat fungsional-kontekstual. Fungsi untuk

menandai dan memaknai pelbagai kegiatan adat dan tradisi dalam sejumlah lini

kehidupan tradisional berbasis keetnikan mengahsilkan ragam bahasa Lio yang disebut

sebagai sara waga. Dalam guyub tutur bahasa Lio, juga dalam dialek Ende, dan dialek

Nage di Kabupaten Ende, kata ‘bahasa’ dipadankan dengan sara. Bahasa Lio dipadankan dengan sara Lio, bahasa/dialek Ende sara Ende, bahasa/dialek Nage, sara

Nage, bahasa Sikka, sara Sikka, dan seterusnya. Ini berarti konsep bahasa yang hakiki

bagi guyub tutur bahasa Lio adalah makna, nilai, dan fungsi penggunaannya, atau cara

berkomunikasi. Secara etnografik konsep bahasa menjadi pangkal kebermaknaannya.

Secara morfologik, sara waga dapat dijelaskan kembali dalam konteks masyarakat

dan kebudayaan Lio, Flores. Ragam bahasa sehari-hari memang berbeda dengan ragam

sara waga. Sara waga sebagai salah satu ragam atau variasi fungsional berakarkan kata

wangka ‘perahu’. Leksikon wangka ‘perahu’ (PAN) adalah butir bahasa dan budaya kebaharian para penutur bahasa-bahasa Austronesia. Sebagai elemen budaya kebaharian

leksikon wangka ‘perahu’ atau sejenisnya memang menuntut keseimbangan agar tidak

tenggelam. Keseimbangan itu secara verbal diungkapkan dalam sara waga yang

memang berpakemkan kesepadanan makna, pengualangan yang pada hakikatnya

bermakna maksud yang sama. Sebagai contoh dapat disimak sara waga berikut ini.

Boka ngere (k)hi ‘merebah bagai ilalang’ bere ngere ae ‘mengalir bagai air’

Ungkapan tersebut bermakna budaya yakni warga guyub tutur bahasa Lio harus

serempak “jatuh merebah bersama atau kompak ibarat alang-alang yang diterpa angin kencang puting beliung. Kekompakan itu juga ibarat air yang cepat mengalir begitu saja,

lancer dan tanoa dalih bagaikan air yang cepat mengalir kencang di kali yang terjal

sebagaimana tersirat dalam bere ngere ae. Ungkapan verbal yang padat dan sarat makna

dan nilai tradisi etnik Lio itu, adalah ccontoh bentuk paralelisme semantic sebagai varian

Sesuai dengan pola strukturnya yang menggunalan pakem kesepadanan makna

(semantic parallelism) sebagaimana pola penggunaan bahasa dalam konteks vudaya dan

aneka ritual yang ada di sejumlah guyub etnik di Nusa Tenggara Timur khususnya (Fox,

2000), dan Indonesia bagian tengah dan timur umumnya. Hal ini dapat dibandinglan

dengan pola dan pakem berpantun pada etnik-etnik Melayu, Minang, Aceh, Lampung,

dan sebagainya. Sara waga masih hidup dan berfungsi. Dikaitkan dengan seni

berbahasa atau sastra, dapat dikatakan bahwa sara waga adalah sastra lisan atau tradisi

lisan yang indah dalam konteks penggunaan bahasa Lio dalam kehidupan sosialbudaya

sebagai “rumah atau istana tempat bahasa Lio hidup”. Sara waga memang menjadikan semua ritual adat dalam siklus hidup manusia dan perladangan sebagai basis dan rumah

makna kultural bahasa Lio, sebagaimana juga bahasa-bahasa lokal lainnya.

Seni berbicara atau cara berkomunikasi verbal dengan pola kesepadanan makna

maksud itu dtemukan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam

kegiatan adat dan budaya. Dalam rangkaian pernikahan, sejak pranikah dengan tahapan

tu ngawu ‘belis’ dan wuru mana ‘ikatan kekerabatan’ sara waga selalu digunakan secara fungsional. Patut dijelaskan pula bahwa tidak banyak orang atau warga guyub tutur

bahasa Lio berusia tua yang mahir berbahasa sara waga. Hanya segelintir penutur tua

tertentu, yang karena bakat berbahasa Lo sara waga sajalah yang mahir

menggunakannya. Keterampilan itu dimiliki secara otodidak. Penutur yang mahir

berbahasa sara waga itulah yang umumnya dijadikan sebagai juru bicara dalam pelbagai

upacara adat dan tradisi yang dicontohkan di atas.

3.2Lingkungan Hidup yang Natural dan Kultural

Bahasa, budaya, masyarakat, dan tentunya ruang atau tempat bahasa, budaya,

masyarakat memanfaatkannya untuk hidup, mengalami perubahan mengiringi perjalanan

waktu. Dimensi ruang dengan segala isinya, termasuk manusia dengan kebudayaan dan

bahasanya, semuanya mengalami perubahan kendati dengan irama dan cakupan yang

sangat beragam. Sudah tentu perubahan ruang atau lingkungan alam, yang di dalamnya

juga bersisi manusia, masyarakat, dan kebudayaannya itu, senantiasa berubah.

bumi vulkanis dan tekntonis, tsunami, longsor, kekeringan, berdampak pada kondisi

lingkungan dan manusia di dalamnya.

Sebagaimana halnya di belahan Bumi dan di pelbagai pelosok Tanah Air, Pulau

Flores umumnya dan daerah Kabupaten Ende khususnya adalah lingkungan ragawi yang

secara nisbih memiliki kesamaan topografi. Gunung-gemunung dan bukit-bebukitan

dengan lembah yang curam adalah wajah yang sangat menonjol wilayah negeri ini.

Sebagai pembanding, Pulau Sumba dan Pulau Timor memang bergunung-gunung dan

berbukit-bukit namun tidaklah “sekaya dan sepadat” alam Pulau Flores, dan Kabupaten Endeh khususnya. Dataran rendah sangat sedikit. Bebukitan dan gemunung yang kaya

itu pula ruang (space) untuk hidup manusia khususnya menjadi lebih banyak. Folres saja

memiliki lebih dari tujuh gunung berapi selain puluhah gunung tidak berapi.

Sebagai wilayah dengan kekayaan gunung berapi yang cukup banyak, ada di

setiap kabupaten, daratan Flores dengan curah hujan selama empat bulan,

Desember-Maret, secara umum cukup subur. Aneka jenis atau spesies tumbuhan dan hewan ada di

wilayah ini. Demikian pula, Flores yang dikelilingi dengan laut dan selat, perairan yang

ada di sekitarnya menyimpak kekayaan ikan dan binatang laut. Baik darat maupun

lautan, Pulau Flores, termasuk wilayah Kabupaten Ende yang menjadi tempat hidup

bahasa Lio dengan kebudayaan dan masyarakatnya, memiliki kekayaan sumber daya

alam darat dan laut yang memadai. Dengan demikian, relasi para warga guyub tutur

bahasa-bahasa lokal di Flores berinteraksi dan berelasi dengan aneka fauna dang flora,

selain dengan segi-segi topografi Flores. Pemahaman dan pengetahuan mereka tentang

pelbagai entitas yang da di sekitar mereka diberi nama. Secara khusus nama-nama

gunung dan lembah-lembah yang unik, demikian juga nama pantai dan muara, diberi

nama. Tidaklah hanya alam dan lingkungan darat yang diakrabi melainkan juga

lingkungan kelautan.

Sebagai bangsa yang pada mula dan muasalnya adalah bangsa pelaut, budaya

kebaharian sesungguhnya cukup kuat melekat dan masih tetap hidup hingga setakat ini

khususnya di kalangan masyarakat pesisir. Pada umumnya masyarakat pesisir adalam

Lembata menguasa alam laut dengan dominsi dan budaya kebaharian mereka yang

sudah etrkenal di seluruh dunia. Ketangkasan menangka sang raja laut, Ikan Paus,

adalah prestasi yang menjadi ikon para guyub tutur bahsa dan budaya Lamalera. Ritual

yang mengantar dan menopang kekuatan adalah kekuatan untuk “menguasai” Ikan Paus dan lingkungan lautan yang ganas.

3.3 Dinamika Lingkungan Alam, Budaya, dan Bahasa

Perubahan lingkungan, baik alam maupun kebudayaan, termasuk situasi

kebahasaan memang menandai dinamika kehidupan yang ada di Indonesia, di Pulau

Flores, dan di Kabupaten Ende. Secara umum, alam yang pada beebrapa tahun silam

lebih didominasi oleh kehijauan alamiah, di sisi kegersangan yang alamiah pula, kini

mulai berubah. Jikalau masa lalu kehijauan didominasi oleh tumbuhan tropis dengan

vegetasinya yang beraneka ragam dan yang endemis, sejak beberpa puluh tahun silam

sudah mengalami perubahan yang cukup bermakna. Tanaman kemiri adalah tanaman

yang terwaris sejak lama, pada era tahun 70an ebrtambah banyak melalui budidaya

masala masyarakat. Lebih “dahsyat” lagi,. Tanaman perdagangan cengkeh dan kakao telah mengubah banyak lahan, yang semula dihuni oleh tanaman padai lading, jagung,

umbi-umbian, dan sebagainya, kini justru telah didominasi oleh cengeh dan kakao, di

sisi tanaman baru seperti durian, salak, dan sebagainya.

Perubahan lingkungan patut dijadikan pertimbangan dan kajian. Bahasa hanya

hidup dengan dan dalam lingkungan masyarakat pemilik bahasa, Bahasa juga hanya

hidup dalam kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Selain itu bahasa juga hidup

dengan dan dalam lingkungan alam kendati hanya dapat ditelusuri melalui leksikon

(haugen, 1992). Akan tetapi karena bahasa adalah represntasi tetang dunia yang terekam

secara verbal dan dalam sistem lekikon bahkan juga pengguanaan bahasa (green

hubungan yang mendukung kelestarian lingkungan, maupun sebaliknya hubungan yang

BAB IV

KHAZANAH LEKSIKON KEGERABAHAN GUYUB TUTUR BAHASA LIO

4.1 Sumber Daya Tanah dan Kerajinan Gerabah

Hubungan manusia dengan lingkungan sebagaimana terekam dalam khazanah leksikon

dan tuturan tentang gerabah merepresentasikan betapa tanah sangat bermakna dan berfungsi

bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Kebudayaan dalam arti cara dan hasil

olahan manusia memanfaatkan sumber daya tanah adalah bahwa kebudayaan dimaknai sebagai

proses (verba, kata kerja) dan kebudayaan sebagai nomina atau kata benda (lihat Kleden, 1997).

Produk budaya dapat berwujud material, benda-benda ciptaan manusia yang kasat mata seperti

aneka bentuk gerabah, jikalau sudah berproses secara sistematis. Dengan demikian, kebudayaan

dipahami sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah manusia

memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam, khususnya tanah liat.

Lebih daripada itu, tanah, ruang atau space adalah lokasi tempat manusia menginjakkan

kakinya. Hanya jikalau berada di atas tanahlah manusia dapat berdiri untuk hidup dan

melakukan apa saja. hanya dengan tanah yang disebut sebagai lahan pula manusia mengolahnya

untuk bercocok tanam dan mendirikan rumah tempat tinggalnya, dan hanya di atas tanah pula

manusia dapat melakukan segala usaha, termasuk mengolah gerabah dengan produknya yang

juga diberi nama, setelah manusia mengenal jenis tanah seperti tana taki ‘tanah liat’, bita

‘lumpur’, ta’i faka ‘ humus yang dihasilkan oleh kotoran dari cacing’. Ta’i faka adalah juga fakta lingual-natural yang menandai entitas jenis tanah tertentu, betapa jenis cacing tanah sangat

adalah salah satu faktor yang menjamin lahan menjadi sangat subur untuk ditanami apa saja

yang dikehendaki oleh manusia.

Hanya tanah garapan atau lahan untk ditanami yang menggambarkan pentingnya

lingkungan ragawi yang dipiujaki oleh manusia untuk hadir dan berdiri serta bergerak.

Pengenalan sifat atau karakter tanah, yang tentu pula direkam secara verbal dalam ingatan

mereka. Jenis tana taki ‘tanah liat’ digunakan oleh kaum perempuan Lio, khususnya di dua kampong yakni Kampung Wolosoko di Kecamatan Wolowaru dan Kampung Wolotolo Tengah

di Kecamatan Wolotolo, Kabupaten Ende. Mengolah sumber daya tana taki ‘tanah liat’ atau yang dalam guyub tutur Lio disebut ju podo kawa itu diwariskan secara turun temurun.

Kendatipun dewasa ini sudah kurang diminati lagi oleh generasi muda, tradisi ini masih

bertahan kuat.

Secara linguistik dan ekoleksikal khususnya, pengenalan, pengetahuan, dan pemaknaan

satuan-satuan atau entitas-entitas tanah secara spesifik dikodekan dalam bentuk leksikon dalam

bahasa Lio. Perlu diuraikan bahwa leksikon tanah berasal dari bentuk purba etymon PAN

*tanaq yang diturnkan menjadi bentuk tana, atau tanah dalam bahasa Indonesia. Bandinglan

dengan etmon *lemaq ‘tanah’ yang dalam beberapa bahasa lokal (lemah Abang atau Tanah

Abang, Jakarta) diturunkan sebagai bentuk lemah ‘tanah’ atau bentuk kompleks dalam bahasa Bali palemahan yang meluas maknanya menjadi lingkungan ragawi umumnya.

Bahasa, secara khusus khazanah leksikon adalah representasi lingkungan, sekaligus juga

representasi pengetahuan, pengalaman, dan gambaran praksis sosial-kultural dalam

memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dalam hal ini sumber daya tanah. Pengetahuan

dan pengalaman sebagai praktik sosial-budaya itu diturunkan dan diwariskan antargenerasi.

bermula dari pengambilan tanah liat, penutupan kembali lubang-lubang. Baik secara sadar

dilakukan maupun secara langsung oleh proses alamiah karena adanya tanaman-tanaman yang

tumbuh, kondisi tanah dan lingkungan itu tidaklah mengalami kerusakan yang berarti.

Pengambilan tanah liat dalam skala kecil dan terbatas, turut menjamin dan menjaga

keseimbangan ekosistem. Kategori linguistik berupa nomina dengan makna referensial eksternal

yang ada di sekitarnya berupa entitas-entitas tanah yang menggambarkan pengetahuan guyub

tutur itu, diikuti pula dengan leksikon-leksikon dengan makna referensial eksternal yang

menggambarkan produk budaya itu, diperkaya pula dengan khazanah leksikon verba konstatatif

dalam mengolah tanah liat khususnya sebagai praktik budaya. Berikut uraian tentang khazanah

leksikon gerabah dalam guyub tutur bahasa Lio.

4.2 Kategori Leksikon Kegerabahan Guyub Tutur Lio

Secara ekolinguistik khazanah leksikon memang merepresentasikan kekayaan budaya,

khususnya budaya material hasil pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya tanah

liat. Berdasarkan kategori ekoleksikal, berikut dirincikan tiga kategori leksikal kegerabahan

yakni: (1) khazanah leksikon kategori nomina awal; (2) khazanah lekaikon kelas adjektiva, (3)

khazanah leksikon kelas verba, dan leksikon kelas nomina olahan. Perlu dijelaskan bahwa yang

dimaksudkan dengan leksikon kategori nomina awal adalah nomina-nomina yang menjadi nama

entitas tanah yang secara ekologis termasuk abiotic dan secara ekosemantik tergolong tak

bernyawa. Pengenalan, pengetahuan, dan tentunya pengalaman berinterelasi, bahkan

berinterdependensi dengan entitas tanah, pemahaman dan penyifatan atas karakter tanah

mendasari penamaan yang berkategori adjektiva. Selanjutnya, pengetahuan dan pengalaman

dikodekan pula secara lingual-verba, yang tergolong verba kontatatif. Kelompok verba ini

mengacu pada proses atau perbuatan, atau tindakan dan aktivitas perajin gerabah. Hasil proses

verba kontatatatif itulah yang memunculkan nama-nama produk khusus gerabah dalam

masyarakat Lio dan guyub tutur kegerabahan khususnya.

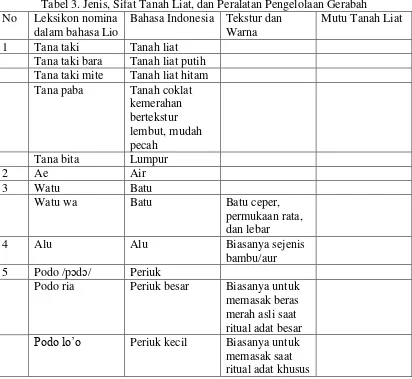

(1) Khazanah Nomina Entitas Awal Tanah Liat

Sejumlah leksikon nomina yang secara semantik referensial eksternal meerujuk

langsung pada entitas-entitas yang kasat mata dan ada di lingkungan dapat disimak pada

uraian singkat di bawah ini. Penyajian data dalam tabel dilengkapi pula dengan

pemaparan dan pembahasan tentang bentukknya secara morfologis dan makna dan

fungsi sosialnya.

1) Tana taki ‘tanah liat’.

Secara morfologis, leksikon tersebut dikonstruksi oleh dua leksem tana

‘tanah’ dan taki ‘liat’ sehingga menjadi bentuk majemuk. Secara ekoleksikal leksikon tana taki ‘tanah liat’ tergolong kelompok abiotic dan secara semantik tergolong tak bernyawa dan tak terhitung.

Tana taki ‘tana liat’ adalah sunber daya tanah yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan aneka jenis dan ragam gerabah. Sumber daya tanah liat memang

ditemukan di tempat atau lokasi-lokasi tertentu saja seperti di kedua kampong yang

dijadikan lokasi penelitian ini yakni di Kampung Wolosoko dan Kampung Wolotolo

Tengah. Di beberapa lokasi memang ditemukan juga seperti di sekitar kawasan

Gunung Kelimutu, Akan tetapi, kerajinan rakyat ini hanya ditemukan di kedua

2) Tana mtaki ite

Leksikon tana mite ‘tanahhitam’ secara morfologis tergolong kata majemuk. Secara ekologis tana mite ‘tanah hitam’ yang secara ekologis 2tergolong abiotic adalah jenis tanah yang juga digunakan dalam pembuatan aneka gerabah sebagai

kerajian tradisional wanita perajin sejak dulu. Sebagai bentuk lingual yangs ecara

morfologis tergolong kata majemuk itu, tana mite digunakan untuk pembuatan podo

‘periuk’, kawa ‘belanga’, pane ‘piring makan’, juga paso ‘tempayan air’. Kendatipun demikian, jenis tanah liat ini sesungguhnya krang diminati. Selain

karena warnanya yang juga agak menghitam, tanah ini kurang baik dan agak sulit

diolah atau dibentuk.

3) Tana Taki Kune ‘tanah liat kuning langsat’

Leksikon tana taki kune ‘tanah liat kuning langsat’ adalah salah satu jenis tana yang sangat baik mutunya untuk diolah menjadi gerabah. Di Wolotolo dan di

Wolosoko, kedua jenis tanahlah yang digunakan untuk pembuatan aneka bentuk

gerabah tradisional. Kandungan pasirnya pun tidak terlalu banyak. Selain itu, jikalau

dicampur dengan tana taki mite ‘tanah liat hitam’ niscaya camuran itu doleh perempuan perajin dianggap lebih empuk.

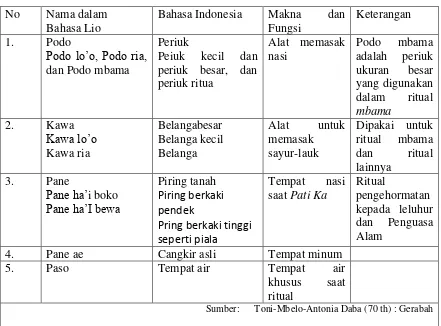

(2) Leksikon Turunan Hasil Proses Pembuatan Gerabah

Sebelum datangnya peralatan rumah tangga yang dikenal sekarang ini, guyub tutur

bahasa Lio telah memiliki peralatan rumah tangga asli dan tradisi seperti terlihat pada

Tabel 1. Leksikon-leksikon Turunan Hasil Olahan

No Nama dalam Bahasa Lio

Bahasa Indonesia Makna dan Fungsi

seperti: podo, kawa, pane, dan paso dan ada pula bentuk turinan yakni bentuk majemuk: podo

lo’o ‘periuk kecil’, podo ria ‘periku besar’, podo mbama ‘periuk mbama’, kawa lo’o ‘belanga

kecil’, kawa ria ‘belanga besar’, pane ha’i bewa ‘piring berkaki tinggi’, dan pane ha’i boko

‘piring berkaki pendek’, serta pane ha’i bewa ‘piring berkaki tinggi’. Secara semantik dan ekoleksikal, entitas-entitas tersebut tergolong tak bernyawa dan abiotic.

Seperti tampak pada tabel di atas, peralatan rumah tangga khususnya dapur, guyub tutur

bahasa Lio mengenal leksikon-leksikon podo ‘periuk’, podo lo’o‘periuk kecil, podo ria ‘periuk

‘piring’, pane ha’i boko ‘piring berkaki pendek’, pane ha’i bewa ‘piring berkaki panjang, dan

paso ‘tempat air’. Peralatan dapur dan makan itu dibuat dari tanah liat seperti diuraikan di atas. Guyub tutur bahasa Lio hingga setakat ini masih menggunakan peralatan tersebut.

Tatkala melakukan ritual Pati Ka yakni memberikan makanan khas yang terdiri atas nasi asli,

lauknya daging (babi, ayam, atau kerbau), juga minuman berupa air putih dan arak asli, tempat

yang dijadikan wadah nasi, lauk, dan air minum itu haruslah menggunakan pane ha’i bewa

ukuran besar dan pane ha’i bewa ukuran lebih kecil masing-masing untuk nasi dan lauk. Sudah

menjadi norma bahwa dalam melakukan ritual Pati Ka, masyarakat asli Etnik Lio harus

memanfaatkan bahan makanan lokal yakni beras asli dari hasil ladangnya, demikian juga

seharusnyalah daging dari hasil peliharaannya, di sisi sirih pinang bagi leluhur wanita dan rokok

asli (tembakau asli dengan daun lontar atau kulit buah jagung kering). Selain itu arak asli hasil

irikan dari enau dijadikan minuman wajib yang harus ditaruh dalam tempurung kecil. Piring,

gelas, dari keramik atau lainnya tidaklah diperkenankan.

Dinamika kebudayaan material khususnya telah mengubah pula khazanah bahasa dan

tentunya khazanah material yang dikodekan dalam bahasa Indonesia. Selain podo ‘periuk’, kawa ‘belanga’, pane ‘piring asli’ dan paso ‘tempat air’ , masyarakat bahasa Lio sudah mulai menggunakan panci, piring, dan gelas. Bahkan untuk menghidangkan makanan saat Pati Ka, di

antara mereka sudah pula menggunakan peralatan makana mutakhir itu, tidak lagi alat-alat yang

asli. Tradisi penggunaan peralatan asli sudah mulai tergeser. Meskipun demikian, sebagian

4.3 Khazanah Verba Kegerabahan Guyub Tutur Bahasa Lio

Seperti diuraikan secara singkat di atas, interaksi dan interelasi warga guyub utur di

lingkungan tertentu dengan sumber daya tertentu khususnya dengan tekstur tanah liat

menjadikan tanah liat sebagai sumber daya. Sumber daya lingkungan itu diolah dengan

kemampuan otak dan keterampilan tangan yang menghasilkan verba konstatatif dasar dan

umum ju. Jadi, ju adalah bentuk dasar dan bersifat umum (generic) sebagai aktivitas

kebudayaan yang tergolong kata kerja atau verba.

Kekayaan leksikon kegerabahan di bawah ini menggambarkan kekayaan sumber daya

tanah liat, sekaligus pola budaya dalam guyub tutur bahasa Lio ketika tanah diolah sedemikian

rupa. Melalui keterampilan, kelenturan, serta keluwesan jemari dan ketangkasan tangan

mengolah tanah liat itulah yang mengubah tanah liat menjadi bahan-bahan baru yang diproduksi

dalam periode tertentu pula. Bahkan bahan-bahan olahan itu bernilai budaya instrumental

tersendiri.

Pengolahan berkaitan dengan proses dan atau tindakan sebagai bentuk aktivitas khusus

untuk mengolah sesuatu, dalam hal inu mengolah tanah dalam beberapa tahapan kerja. Dengan

demikian, muncullah kode-kode lingual yang menandai tindakan dan atau proses yang secara

leksikon digolongkan sebagai kata kerja atau verbal. Di bawah ini dipaparkan data dan uraian

serta pembahasannya.

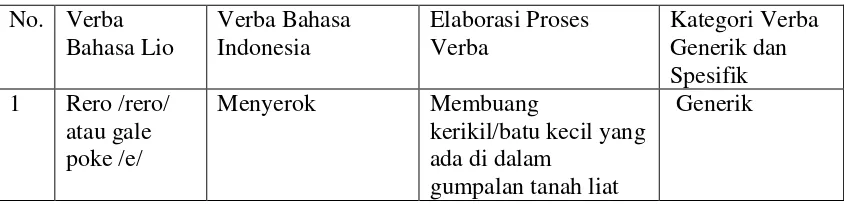

Tabel 2. Khazanah Verba Kegerabahan Guyub Tutur Bahasa Lio

2 Gale poke Menyeleksi Menyaring secara

4 Poke Membuang Membuang kerikil kecil atau bahan lain

Generik

5 Koe (tana) Menggali Mengangkat tanah dari dalam untuk digunakan

Generik

permukaan

20 Sui Mengeringkan Mengeringkannya dengan panas dari

22 Tu’a Pengujian Pengetesan mutu melalui memasak

Secara morfologis leksikon-leksikon verba di atas tergolong bentuk dasar seperti: koe

‘menggali’ , gale ‘memilih’, wari ‘menjemur’ togi ‘menumbuk’, rubhu ‘membungkus dan

mendinginkannya’, dhe ‘merendam dengan air’, sui ‘mengeringkannya dengan asap api dapur’, bui ‘membakar hingga matang’, dan seterusnya. Di sisi itu gale poke ‘memilih dan

Pada kolom terakhir dalam tabel di atas disebutkan pula konsep verba-verba generic dan

spesifik. Kategori verba generic dimaksudkan verba-verba yang digunakan dalam ranah pakai

pada umumnya di luar aktivutas dan proses pembuatan gerabah. Verba wari ‘menjemur’ dan verba dhe ‘merendam’ tergolong verba-verba generic karena dapat saja digunakan pada ranah pakai lainnya. Akan tetapi yang dikategorikan sebagai verba-verba spesifik seperti togi

‘menumbuk’, rewe ‘meremas dan membentuk’, weti nggeri ‘mengukir’, kuma ‘menghalsukan

permukaan dengan kima dan batu halus’, tu’a ‘mengetes mutu gerabah agar siap pakai’

tergolong verba-verba yang sangat spesifik. Verba-verba itulah yang secara sangat khusus

hanya digunakan dalam peroses pembuatan gerabah, tidak ditemukan penggunaannya dalam

ranah-ranah pakai lainnya.

Seperti tampak pada tabel di atas, ada 22 verba kegerabahan yang tergolong verba

konstatatif dalam tindakan atau proses pembuatan gerabah atau kerajinan keramik dalam guyub

tutur bahasa Lio. Kekayaan verba konstatatif itu menggambarkan proses budaya gerabah dan

merupakan teknik tradisional. Tata urutnya yang menggambarkan prosedur pembuatannya sejak

Koe

Rero

Gale ngilo

Gale poke

Poke

Wari

Dhe

Rubhu

Dhu-Togi

Ju

Rewe

Pese-reme

Poru-wiwi

Wetinggeri

Foe

Kuma

Ngga

Wari

Welu

Sui

Bui

Seperti tertera pada tabel dan paparan di atas, verba koe ‘menggali’ merupakan tahapan pekerjaan yang paling awal sebelum pengolahan gerabah yakni penyediaan bahan

dasar yakni tanah liat yang diperoleh melalui kegiatan koe. Secara semantik verba koe

‘menggali’ bersifat generic karena berlaku untuk menggali apa saja, dalam kegiatan

melubangi tanah. Pengetahuan tentang jenis dan lokasi tanah liat yang kemudian dijunjung

oleh kaum perempuan perajin gerabah. Pekerjaan ini hanya dilakuakn oleh perempuan

perajin gerabah. Pengetahuan tentang jenis tanah dengan sifat tanah yang liat dan lentur di

lokasi tertentu membuka dan memeprkaya pengatehuan dan pengaaman yang secara

akumulatif menandai kedekatan interelasi perajin gerabah dengan unsur abiotok ini.

Tabel 3. Jenis, Sifat Tanah Liat, dan Peralatan Pengelolaan Gerabah No Leksikon nomina Tana taki bara Tanah liat putih Tana taki mite Tanah liat hitam Tana paba Tanah coklat

Podo ria Periuk besar Biasanya untuk memasak beras merah asli saat ritual adat besar

6 Kawa Belanga Untuk masak

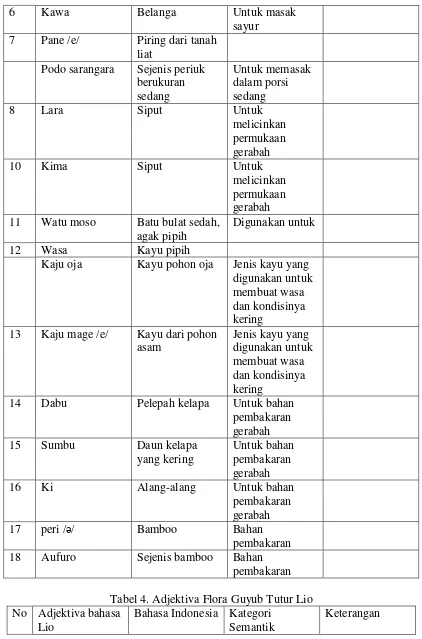

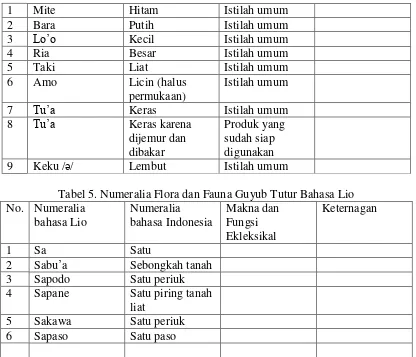

Tabel 4. Adjektiva Flora Guyub Tutur Lio No Adjektiva bahasa

Lio

Bahasa Indonesia Kategori Semantik

1 Mite Hitam Istilah umum 2 Bara Putih Istilah umum 3 Lo’o Kecil Istilah umum 4 Ria Besar Istilah umum 5 Taki Liat Istilah umum 6 Amo Licin (halus

permukaan)

Istilah umum

7 Tu’a Keras Istilah umum 8 Tu’a Keras karena

dijemur dan dibakar

Produk yang sudah siap digunakan 9 Keku /ə/ Lembut Istilah umum

Tabel 5. Numeralia Flora dan Fauna Guyub Tutur Bahasa Lio No. Numeralia

bahasa Lio

Numeralia bahasa Indonesia

Makna dan Fungsi Ekleksikal

Keternagan

1 Sa Satu

2 Sabu’a Sebongkah tanah 3 Sapodo Satu periuk

4 Sapane Satu piring tanah liat

BAB V

KHAZANAH LEKSIKON FLORA KEPANGANAN

PADA GUYUB TUTUR BAHASA LIO

5.1 Bahasa Lio sebagai Representasi Realitas Lingkungan Alam.

Meskipun tidaklah lengkap apalagi secara keseluruhan, bahasa Lio khususnya kekayaan

kata yang dimilikinya merekam realitas khususnya realitas yang kasat mata atau

pertampakannya dapat disimak dengan mata oleh guyub tutur. Realitas yang dimaksudkan itu

bersfat alami di jagad raya, alam semesta, atau makrokosmos. Leksiikon-leksikon uluela

‘cakrawala’, lirubewa ‘langit’, mesi ‘laut’, tanawatu ‘lingkungan ragawi dengan segala isinya’ dan sebagainya adalah realitas alam yang disadari dan dialami oleh manusia dengan mata

sebagai alat pengelihatan. Demikian juga keli wolo ‘gunung bukit’, birifila’ jurang’, deturia

‘dataran luas’, leja ‘matahari’, wula ‘bulan’, dala ‘bintang’, nipamoa ‘pelangi’, adalah benda-benda di alam raya yang dikenal manusia dan diberi nama pada setiap bahasa, termasuk bahasa

Lio. Lebih khusus lagi sejumlah tumbuhan dan tanaman yang ada di sekitar manusia, di

antaranya dikenal baik dan bahkan sangat diakrabi oleh manusia.

Selain berinterelasi, berinteraksi, dan berinterdependensi dengan tanah, elemen dan

entitas abiotic tempat setiap warrga guyub tutur berpijak dan berdiri dalam arti harafia, aneka

tumbuhan yang ada di lingungan manapun, termasuk pada lingkungan guyub tutur bahasa Lio,

merepresntasikan semuanya itu. Aneka tumbuhan yang memang dikenal dan dimanfaatkan

ditemukan dalam wadah khazanah leksikon juga ditemukan cukup banyak. Kendati tidak semua

dipaparkan, khazanah leksikon tumbuhan di bawah ini mengonformasikan inetrelasi guyub tutur

Dalam kenyataan, sesungguhnya sangat banyak tanaman yang ada dan hidup di sekiatr

guyub tutur bahasa Lio, Flores. Sebagai kawasan yang dikitari oleh gugung-gunung dan

bukitt-bukit yang cukup terjal ruang hidup tumbuhan dan tanaman cukup banyak. Sudah tentu

hanyalah tumbuhan yang berada di lingkunga hidup guyub tutur saja, dan yang bermanfaat bagi

manusia pula, sejumlah tumbuhan dan tanaman diberi nama dalam baahsa Lio. Sejumlah

tanaman pangan khususnya bahkan dirinci secara taksonomis dan meronimis pula.

5.2 Khazanah Leksikon Tumbuhan dan Tanaman pada Guyub Tutur Bahasa Lio

Guyub tutur bahasa Lio memiliki kekayaan kosa kata lingkungan tumbuhan dan

tanaman. Secara semantik referensial eksternal kosa kata yang dimaksudkan itu merujuk pada

sejumlah entitas yang dikategorikan sebagai tumbuh-tumbuhan yakni keberagaman tumbuhan

dan pepohonan dari pelbagai jenis yang ada di lingkungannya. Di antara tumbuh-tumbuhan itu,

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman generasi terdahulu diwariskan secara leksikal sebagai

pengetahuan dan diturunkan sebagai praktik budaya perladangan. Akumulasi pengetahuan,

pengalaman, dan teknik tradisional dalam membudidayakan aneka jenis tumbuhan tertentu

sehingga menjadi kelompok tanama. Kelompok tanaman itulah, yang memang karena ditanam,

dirawat, dipanen, disiapkan bibitnya, entah biji, entah, batang, entah akarnya, dalam siklus

hidup tahunan tertentu tanaman itu menjadi tanaman budaya. Di bawah ini ditabulasikan nama

jenis-jenis tumbuhan dan tanaman dalam bahasa Lio, makna, dan fungsinya.

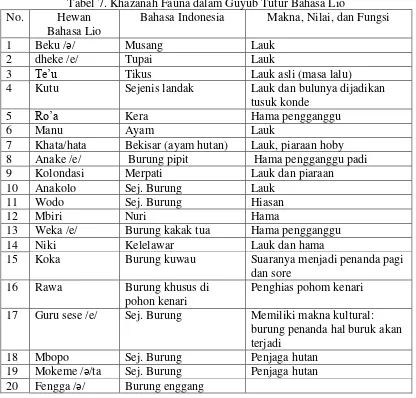

Tabel 6. Khazanah Nomina Tumbuhan dan Tanaman Guyub Tutur Lio No Nama Tumbuhan

dalam bahasa Lio

Bahas Indonesia dan Bahasa Latin

(ilmiah)

Fungsi dan Makna Umum

Fungsi dan Makna Sosial- Budaya 1 Utandutu Jamur pohon Lauk

3 Mbaka nipo Jenis rerumputan 5 Nggako Kangkung Sayur-sayuran 6 Ndora Ketela rambat Makanan pokok

9 Ndora kuni/telo Ketela rambat kuning

Uta 26 Bue brenebon Kacang brenebon

(pinjaman)

28 Nggo’dho Kedelai Makanan Bahan dasar temped an tahu

44 Kinga te’u Jamur kuping

Makanan pokok Bahan ritual pesa uta

54 Lolo nggela Sorgum merah Makanan pokok

55 Lolo poe Sorgum yang mudah lepas dari tangkai

Makanan pokok

56 Lolo mite Sorgum hitam Makanan pokok

Sebagaimana dipaparkan dalam tabel di atas, khazanah leksikon berkategori nomina

tumbuhan dan tanaman pangan dalam guyub tutur Lio cukup banyak. Sudah tentu masih cukup

banyak yang tidak diidentifikasi dan dilabeli secara khusus dalam bahasa Lio. Sebelum

pemaknaannya secara ekolinguistik, identifikasi secara morfologis diuraikan pula secara singkat

dan sederhana. Bentuk-bentuk leksikon nomina tumbuh-tumbuhan dan tanaman dalam bahasa

Lio memang mencerminkan struktur kata dasar dan turunan sesuai dengan tata bunyi dan tata

pembentukan kata bahasa Lio yang sederhana. Sebagaimana diperikan oleh Mbete (1972;

2007), bahasa Lio mmeiliki struktur morfem dan kata yang sederhana berpola V, KV, V+KV,

KV+V, KV+KV, KV+KV+KV, dan KV+KV+KV+KV. Pola V misalnya kata e ’menuduh,

mengharap’. KV seperti Ka ‘makan’, V+KV misalnya aku ‘aku’, KV+V misalnya ‘miu’,

KV+KV misalnya poru ‘mengusap’, KV+KV+KV misalnya rubunu ‘kabut; KV+KV+KV+KV

misalnya gerugiwa ‘cecak’. Perlu diutarakan bahwa bahasa Lio seperti halnya bahasa Ngadha

dan Manggarai tergolong bahasa vokalis sebagai hasil proses apakope masa lalu. Pola

persukuan terbuka V, KVKVKVKV tergolong sedikit jumlahnya.

Pola morfologis leksksikon-leksikon tumbuhan dan anaman dalam bahasa Lio terdiri

atas bentuk dasar dan bentuk turunan. Bentuk dasar leksikon nomina tumbuhan bahasa Lio

berpola bentuk dasar adalah: uta ‘sayur’, bue ‘kacang’, fako ‘cendawan, uwi ‘ubi’, lolo ‘sorgum’, pare ‘padi’, nggako ‘kangkung’ lelu ‘pakis’ dan sebagainya. Selanjutnya, seperti yang ditemukan dalam data di atas, sejumlah leksikon tubuhan dan tanaman dalam bahasa Lio

tergolong bentuk majemuk. Sejumlah contoh misalnya: uta ndutu ‘jamur’, wora moke ‘jamur

Perlu diuraikan pula bahwa dalam kajian ini dibedakan antara tumbuh-tumbuhan dan

tanaman. Tumbuh-tumbuhan dalam kajian ekoleksikal ini mencakupi semua tumbuhan dari

perlbagai jenis, baik yang dibudidayakan maupun yang tidak dibudidayakan namun bermanfaat

bagi manusia. Lelu ‘pakis’ adalah tanaman di bantaran dungai yang tidak pernah dibudidayakan. Para warga guyub tutur bahasa Lio hanya memetiknya kapan saja sesuai

kebutuhan sayur-sayuran. Demikian pula busuperi ‘rebung’ kendati ada bamboo yang ditanam juga, namun pada umumnya busuperi ‘rebung’ tidaklah dibudidayakan. Di sisi lain, tanaman adalah tumbuhan yang memang ditanam dalam arti dibudidayakan secara tradisional, khususnya

tanaman pangan. Tanaman budaya dengan posisi tertinggi adalah pare ‘padi’ khususnya padi asli atau padi gogo. Secara khusus dalam telaah ini hanya tumbuhan dan tanaman yang

dijadikan bahan makanan tradisional sedangkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman lainnya tidak

diinventarisasi dan diidentifikasikan secara verbal berupa leksikon-leksikon.

Dalam konteks ekologi dan guyub tutur bahasa Lio, tumbuh-tumbuhan dan tanaman

yang dikodekan secara lingual berupa leksikon-leksikon nomina itu menggambarkan

keberagaman variaetas tumbuhan pangan. Fungsi dasar sebagai makanan dalam arti luas dan

umum, sejumlah jenis tumbuhan serta tanaman memang pada umumnya bermanfaat bagi

manusia. Meskipun tidaklah semua leksikon nomina tumbuhan dan tanaman ditabulasikan,

dalam kajian ini hanyalah beberapa tanaman yang dibedah dan didalami makna dan fungsinya,

khususnya kategori tanaman-tanaman pangan dan minuman yang menjadi bagian kebudayaan

pangan sejak generasi terdahulu. Secara singkat tanaman pangan dan minuman yang didalami

1) Leksikon Pare ‘padi’

Pare ‘padi’ dalam kerangka kajian ini lebih difokuskan pada pare ‘padi’ asli yang diwariskan dari budaya padi oleh para leluhur penutur bahasa Auastronesia purba

dengan bentuk asalinya (etymon) *pajey (Dempowollf, 1934-1938). Banyaknya varietas

pare ‘padi’ (lihat Mbete, 2007) menunjukkan bahwa mitos padi yang cukup terkenal di Flores Tengah hingga Timur (lihat Sarengbao, 1992), memperkuat mitos kea rah fakta

lingual-kultural yang menarik dan menantang untuk dikaji lebih mendalam dan lebih

interdisipliner atas fenomena pare.

Secara biologis dan rangkaian budidaya padi lokal asli sebagai tanaman, pare

memang ditanam dan ditempatkan sebagai tanaman utama dan sangat sentral. Pola

perladangan guyub tutur Lio selalu menyiapkan lahan subur, sepanjang musim hujan

berlangsung secara tepat dan teratur, pare ‘padi’ memang sangat dilindungi. Penanaman jawa ‘jagung’ pada awal musim tanam, selai untuk dipanen terlebih dahulu dalam rangkaian ritual pesa uta, jawa ‘jagung’ pun berfungsi melindingi pare. Selain itu, lolo

‘sorgum’ yang ditanam bersama-sama dengan wini pare ‘benih padi’, justru untuk melindungi gangguan hama burung-burung. Tidaklah hanya jawa ‘jagung’ dan lolo

‘sorgum’ sebagai pelindung dan predator. ‘Wete ‘jewawut’, lenga dan doba ‘wijen’ adalah benteng pelindung yang mengelilingi uma ‘ladang’ padi. Jikalau jawa ‘jagung’ dan lolo ‘sorgum’ hidup, melindungi, dan berposisi di antara tanaman utama pare ‘padi’, berjarak sekitar dua-tiga meter, wete ‘jewawut, lenga, dan doba ‘wijen’ justru membentengi di sekelilingnya.

Pola makan atau budaya makan guyub tutur Lio yang boleh dianggap asli juga

sebagai pusat dan puncak kenikmatan. Di beberapa subkultur seperti di pedalaman Moni

dan Nuamuri misalnya, pola makan warga lokal sangat beragam. Bermula dari ubi kayu,

umbi-umbian, pisang, dan atau jagung dengan olahan tradisional, makan pagi, siang,

atau malam sebagai kerutinan ditutup dengan nasi dan lauk pauk serta sayur-sayuran.

Secara sosiologis, menyuguhkan are ‘nasi’, kepada tamu dan pejabat, terlebih lagi nasi asli, adalah penghormatan kepada tamu dan kehormatan penerima tamu atau tuan rumah

dengan nilai tertinggi, kendati sikap sahaja dan rendah hati tamu disapa ka uwi kaju

‘makan ubi kayu’. Ini adalah nilai kearifan tradisi guyub tutur bahasa Lio yang patut

dipertahankan.

Daya cipta generasi terdahulu mengolah beras menjadi nasi dalam kemasan yng

beragam juga menjadi petanda dan penanda betapa sentral dan pentingnya pare, ‘padi’ dan are ‘beras atau nasi’. Tidalah hanya tampilan nasi merah atau nasi putih asli saja, terutama jiga nasi asli itu dipersembahklan kepada para leluhur dan Sang Pencipta kala

Pati Ka. Guyub tutur dan guyub kultur kuliner lokal Lio memiliki beberapa kemasan

nasi, juga dengan memanfaatkan sejumlah daun tumbuh-tmbuhan yang ada di

sekitarnya. Keberagaman kemasan yang dikenal dengan are gau ‘nasi kemasan khas’ yang disebut dengan are gau wunu nio ‘nasi bungkus janur kelapa’, are gau wunu fendo

‘nasi berbunghkus daun fendndo’, are gau wunu bake ‘nasi berbungkus daun bake’, are gau wunu kore ‘nasi berbungkus daun pakis’, are gau wunu peri ‘nasi berbungkus daun

bambu’ dan setakat ini are gau wunu kakao ‘nasi berbungkus daun kakao’, menegaskan sentral dan kuatnya budaya padi dalam guyub tutur bahasa Lio. Kemasan kreatif kuliner

agama. Suguhan khas yang berbahandasarkan pare ‘padi’ adalah kuliner asli yang disebut kibi atau hibi. Kibi ‘semacam emping beras yang memang diolah secara khusus’, adalah makanan khusus dalam pelbagai ritual dan seremoni adat.

Daya cipta mengolah sumber daya pare ‘padi’ lalu ditumbuk menjadi are ‘beras’

sebelum berwujud are ‘nasi’ yang siap disantap, tidak sebatas berbungkus dedaunan khusus yang dipaparkan di atas. Berbasiskan pare ‘padi’ yang ditumbuk lalu menjadi are

‘beras’, juga dikemas dalam campuran dengan jagung sehingga menjadi are-jawa ‘nasi

jagung’ dan are bue ‘nasi kacang’. Semua jenis kacang dapat dipadumasakkan dengan are’beras’. Akan tetapi, tidak ditemukan campuran are ‘beras’ dengan lolo ‘sorgum’.

Kendati lolo ‘sorgum’ dapat saja dipadumasakkan dengan semua jenis kacang. Bagi

guyub tutur dan guyub kultur kuliner lokal Lio, nasi campur jagung dan kacang

memberikan kelesatan dan kenikmatan “lidah” yang khas dan berkesan tersendiri. Adanya rangkaian ritual khusus pada tahapan penanaman hingga pesta panen

padi atau mi are adalah petanda dan penanda betapa kedudukan pare ‘padi’, tidaklah hanya demi memenuhi kebutuhan biologis padidan manusia, dalam hal ini warga guyub

tutur bahasa Lio. Sebagao makan pokok dengan kandungan karbohidrat tertinggi bagi

kebutuhan bilogis manusia, ritual sejak tedo ‘menanam’, saat ritual remba ‘panen

perdana jagung dan daun kacang panjang’, hingga keti ‘panen’ dan terakhir mi are

‘menyuguhkan nasi baru bagi leluhur dan sesama’, semuanya itu merepresntasikan sentralnya pare ‘padi’ sebagai tanaman budaya dan kebudayaan yang sarat makna dan

kaya nilai adicita (ideology).