Review

Sistem Silvikultur Mangrove

Batu Ampar, Kalimantan Barat

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari tipe hutan mangrove dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang, dan sudah beberapa sistem silvikultur yang diterapkan, mulai dari tebang jalur, pohon induk dan rumpang.

Namun belum pernah ada penelitian secara menyeluruh terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap sistem - sistem silvikultur tersebut, walaupun pada kenyataannya dilapangan seluruh sistem silvikultur yang sudah pernah diterapkan selalu menjamin kelestarian baik hasil maupun ekologi.

Tulisan ini mencoba untuk membahas sistem silvikultur hutan mangrove yang pernah diterapkan di daerah Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan hasil pengamatan, penelitian dan pengalaman dalam pemanfaatan mangrove selama ini, dan sekaligus memberikan alternatif sistem silvikultur yang perlu dicoba.

Atas tersusunnya tulisan ini, kami mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pikirannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak, terima kasih

Jakarta, September 2009 Fairus Mulia

Kata Pengantar Daftar Isi Pengertian Daftar Tabel I. Pendahuluan

II. Sejarah Silvikultur Mangrove di Indonesia III. Sistem Silvikultur Hutan Mangrove di Batu Ampar Saat Ini

1. Sistem pohon Induk ( Seed Trees Method ) 2. Sistem Rumpang

IV. Metodologi

V. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pengukuran Petak Ukur Permanen ( PUP ) 2. Hasil Inventarisasi Tegakan Tinggal ( ITT )

3. Inventarisasi pada Areal Bekas Tebangan Masyarakat Panglong Arang

4. Hasil Pengukuran Yasuko Inoue ( Kandidat Master, Yale University USA )

VI. Kesimpulan dan Saran DaftarPustaka iiiii iiiiiiiiii iii iiiiii iiiiii iv iviv iv iv IIIII IIIIIIIIII 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 34 34 34 34 34

Daftar isi

Pengertian

Sistem Silvikultur adalah :1. Rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan persemaian, pemeliharaan, penebangan, peremajaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya ( permenhut P.03/Menhut-V/2004 ) 2. Sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanaman hutan yang

dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya ( Kepmenhut 150/Kpts-II/2003 )

3. Rangkaian kegiatan berencana dalam pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, permudaan dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya ( Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997 )

SPS : Sungai Pasang Surut: adalah sungai yang terjadi karena adanya pengaruh pasang surut air laut dimana pada saat surut airnya menjadi dangkal atau kering sedang pada saat air pasang airnya menjadi tinggi dan bahkan dapat mencapai daratan sampai pada kedalaman lebih dari 500 meter atau terjadi arus air bolak balik karena pengaruh pasang surut. ( I. Soerianegara )

APS : Alur Pasang Surut: adalah bagian terdalam dari pantai atau sungai yang terjadi karena pengaruh pasang surut air laut dengan lebar kurang dari 5 meter. ( I. Soerianegara )

KN : Kerapatan Nisbi = Jumlah individu suatu jenis /jumlah individu untuk semua jenis x 100 %

FN : Frekuensi Nisbi = Nilai frekuensi untuk suatu jenis/jumlah frekuensi untuk semua jenis x 100 %

DN : Dominansi Nisbi = jumlah luas bidang dasar suatu jenis/jumlah luas bidang dasar untuk semua jenis x 100 %

T TT

TTabel 1abel 1abel 1abel 1abel 1. luas dan kondisi hutan mangrove di Indonesia T

TT

TTabel 2abel 2abel 2abel 2abel 2. pembagian hutan berdasarkan fungsinya di Kecamatan Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai Kabupaten Pontianak T

TT

TTabel 3abel 3abel 3abel 3abel 3.: Hasil pengukuran PUP pada areal bekas tebangan hutan

mangrove tahun 1996 di areal HPH PT. Inhutani II ( eks HPH PT. Kalimantan Sari ), sejak tahun 1996 – 200021

T TT

TTabel 4abel 4abel 4abel 4abel 4. : hasil ITT pada areal 1 tahun setelah tebangan...

Daftar Tabel

Wilayah Indonesia terbentang mulai dari Sumatera di bagian Barat sampai ke Papua di bagian Timur sepanjang lebih dari 5.000 km. Keadaan ini menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan terluas di dunia dengan luas daratan dan lautan sebesar 7,7 juta km², yang terdiri atas 17.500 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Negara yang memiliki pantai terpanjang adalah Canada, tetapi sebagian besar pantai tersebut merupakan es. Dengan demikian Indonesia tetap merupakan Negara yang mempunyai garis pantai berpotensi ekonomi terbesar di dunia. Diperkirakan 75 % dari wilayah Indonesia terdiri atas laut dan perairan pantai termasuk didalamnya 3,1 juta km² merupakan laut territorial dan 2,7 juta km² berupa Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE ). Ini merupakan bagian dari wilayah Malesia yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filippina, Singapura dan Papua Nugini ( PNG ). Mangrove merupakan salah satu tipe vegetasi utama yang ada di zona pesisir Malesia dan telah menjadi perhatian berbagai penelitian sistematika dari ahli botani dan ekologi.

Sumberdaya Mangrove: Mangrove merupakan formasi-formasi tumbuhan pantai yang khas di sepanjang pantai tropis dan sub-tropis yang terlindung. Di Indonesia mangrove telah dipertelakan sebagai hutan pasang surut dan hutan mangrove.

Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove (Macnae, 1968 ). Dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang-surut maupun untuk individu – individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Sedangkan dalam bahasa Portugis kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, sedangkan kata mangal untuk menyatakan komunitas tumbuhan tersebut. Di Indonesia sering juga disebut hutan bakau karena

Bab.I Pendahuluan

komunitasnya didominasi oleh jenis bakau ( Rhizophora spp ) dan hutan payau karena habitatnya berupa air yang bersifat payau ( antara asin dan tawar ).

Secara ringkas hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut ( terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai ) yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam dengan reaksi tanah anaerob. Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme ( tumbuhan dan hewan ) yang berintegrasi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove.

Kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan yang sangat serius selama kurun waktu 25 tahun pembangunan berjalan adalah masih banyak masyarakat disekitar hutan yang belum terlibat banyak dalam pengelolaan hutan. Hal ini tidak terlepas dari sifat perpolitikan masa lalu yang masih sentralistis, sehingga seluruh iuran atau distribusi, langsung ditransfer atau dikoordinir oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan swasta yang sudah merasa membayar distribusi tersebut seperti tidak mempedulikan masyarakat sekitar. Pada hal bila ditinjau dari ketergantungan dengan hutan dan hasil hutan, seharusnya masyarakat tersebut mempunyai akses yang sangat kuat dengan sumberdaya hutan sebagai bagian dari kehidupannya, baik sekarang maupun masa lalu secara turun temurun. Maka seharusnya masyarakat sekitar hutan tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Sejarah pengelolaan hutan mangrove di Indonesia sudah cukup lama, seperti pemanfaatan pohon mangrove sebagai bahan baku arang di daerah Riau dan Batu Ampar ( Kalimantan Barat ) sudah berjalan selama ±100 tahun, dan hal ini bersamaan dengan masuknya suku China ke Indonesia dengan membawa teknologi pembuatan arang. Pengelolaan hutan mangrove dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan ( HPH ) sudah berlangsung sejak tahun 1967, dimana untuk pertama kalinya kegiatan

pengusahaan hutan dapat dikelola oleh swasta dan berlangsung sampai dengan tahun 1982. sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tidak diperkenan lagi pemanfaatan kayu bakau dalam bentuk logs ( kayu bulat atau kayu bahan baku serpih ) untuk diekspor. Oleh sebab itu pemanfaatan kayu bakau hanya dilaksanakan oleh perusahaan yang sudah mempunyai industri pengolahannya, seperti industri chip kayu atau arang. Terhadap industri arang, izin yang diberikan oleh pemerintah cq. Departemen Kehutanan adalah dalam bentuk Hak Pemungutan Hasil Hutan ( HPHH ) dengan luas perizin 100 ha dan volume ditetapkan sesuai potensi tegakan. Pemegang izin tidak mempunyai kewajiban apapun setelah dilakukan penebangan, sehingga banyak lokasi bekas tebangan yang tidak terpelihara dengan baik. Di Kabupaten Bengkalis pernah izin HPHH diikuti dengan kewajiban pemegang izin untuk menanam 4 pohon setiap penebangan 1 pohon mangrove.

Sebelum tahun 1978, tehnik silvikultur pemanfaatan mangrove tidak pernah diatur dalam satu produk hukum yang mengikat, namun demikian hanya bersifat anjuran dari hasil kajian Badan Litibang Kehutanan untuk melakukan pemanfaatan dengan sistem jalur. Setelah tahun 1978 sampai dengan sekarang tehnik silvikultur pemanfaatan mangrove diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 60 tahun 1978 tentang Pedoman Sistem Silvikultur Hutan Payau ( seed trees method ). Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian penulis sejak tahun 1982 mengelola mangrove, sistem silvikultur ini cukup menjamin kelestarian hutan mangrove setelah tebangan, namun kurang efisien dan efektif, jadi masih diperlukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan. Di kabupaten Bengkalis, dimana mangrove dimanfaatkan untuk menyuplai bahan dapur arang, saat ini terjadi degradasi yang cukup memprihatinkan karena tegakan mangrove yang masih tersisa saat ini mempunyai limit diameter sudah sangat kecil ( < 7 cm ) hal ini disebabkan terjadinya over eksploitasi untuk keperluan dapur arang dan pengiriman kayu bakau muda ( ekspor ilegal ) untuk pancang bangunan di Singapore dan Malaysia.

Sementara bekas areal HPH Mangrove di Kalimantan Timur sudah banyak yang berubah menjadi tambak. Hal ini dipicu oleh kebijakan pemerintah dan perbankan pada tahun 1990-an yang memberikan kredit usaha kepada setiap Kepala Keluarga ( KK ) untuk membangun tambak seluas masing-masing 2 ha. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan Kusmana ( 1994 ) areal bekas tebangan HPH PT. Karyasa Kencana, Kalimantan Timur yang dilakukan pemanfaatan dengan sistem silvikultur pohon induk sudah kembali menjadi hutan sekunder yang cukup baik. Memperhatikan uraian diatas, sebetulnya permasalahan utama pengelolaan hutan mangrove di Indonesia adalah komitmen tata ruang yang masih sangat lemah, dimana fungsi hutan dapat berubah tanpa pengkajian yang mendalam dengan kata lain terlalu mudahnya perubahan fungsi hutan dilakukan dan lemahnya penegakan hukum terhadap yang melanggar.

Sistem silvikultur yang dilakukan saat ini sudah dapat menjamin produktivitas hutan mangrove secara lestari, namun masih perlu dicari suatu sistem silvikultur yang lebih efisien dan efektif, seperti sistem tebang habis yang dilakukan di Malaysia, dengan beberapa modifikasi yang perlu dilakukan.

Luas Hutan Mangrove di Indonesia: dari hasil inventarisasi dan identifikasi hutan mangrove di Indonesia tahun 1998 – 1999 oleh Departemen Kehutanan diperoleh hasil sebagai berikut:

kondisi ( ha ) status lahan

Baik sedang rusak Jumlah

Kawasan 1,884,353.27 1,213,452.77 603,848.63 3,701,654.67 Non Kawasan 663,856.15 3,297,003.84 1,542,325.66 5,503,185.65 Jumlah 2,548,209.42 4,510,456.61 2,146,174.29 9,204,840.32

Tabel 1. luas dan kondisi hutan mangrove di Indonesia

Lokal: Secara administratif pemerintahan, yang dimaksud wilalayah Batu Ampar di dalam penulisan ini terletak di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Daerah berbatasan dengan Selat Karimata di sebelah Barat, Kabupaten Sanggau ( Timur ), Kabupaten Ketapang ( Selatan ) dan disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap. Luas Kecamatan Batu Ampar adalah 2002,7 km², Kecamatan Kubu 1.211,6 km² dan Kecamatan Teluk Pakedai 291,9 km², sehingga luas total ketiga kecamatan tersebut adalah 3.506,2 km².

Secara administrasi kehutanan terletak di UPT Batu Ampar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. UPT Batu Ampar memiliki luas

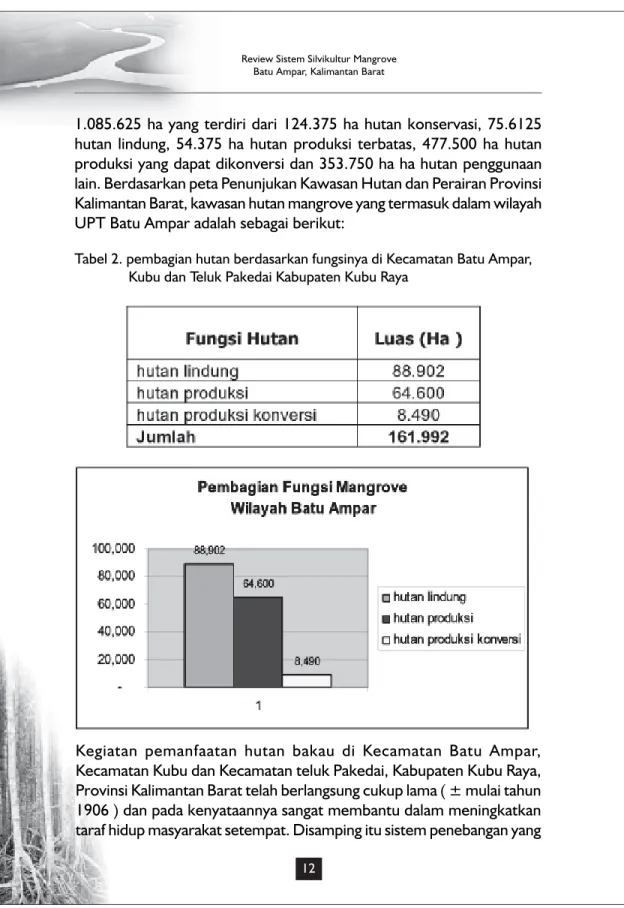

Tabel 2. pembagian hutan berdasarkan fungsinya di Kecamatan Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

1.085.625 ha yang terdiri dari 124.375 ha hutan konservasi, 75.6125 hutan lindung, 54.375 ha hutan produksi terbatas, 477.500 ha hutan produksi yang dapat dikonversi dan 353.750 ha ha hutan penggunaan lain. Berdasarkan peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, kawasan hutan mangrove yang termasuk dalam wilayah UPT Batu Ampar adalah sebagai berikut:

Kegiatan pemanfaatan hutan bakau di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu dan Kecamatan teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat telah berlangsung cukup lama ( ± mulai tahun 1906 ) dan pada kenyataannya sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Disamping itu sistem penebangan yang

dilakukan bertahun-tahun dengan cara Tebang Rumpang atau ada juga yang menyebut tebang alur ( Retas system ) tidak menampakkan perubahan (dampak) negatif yang berarti bagi kelestarian kawasan hutan bakau. Hal ini dikarenakan telah terdapat pemahaman pengrajin arang setempat untuk ikut serta melestarikan hutan bakau, yaitu tidak menebang jalur hijau ( sempadan sungai ) dan tidak menggunakan chainsaw dalam penebangan, serta batasan diameter jenis pohon yang ditebang.

Sebelum tahun 1982, sebagian wilayah mangrove UPT Batu Ampar merupakan konsesi HPH PT. Bumi Indonesia Jaya, HPH. PT. Pelita Rimba Alam, HPH. PT. Kalimantan Sari dan HPH PT. Kayu Batang Karang. Namun setelah kebijakan larangan ekspor kayu bulat dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, cq. Departemen Kehutanan dan tidak tersedianya industri pengolahan kayu mangrove, maka kegiatan esploitasi kayu bakau di daerah ini terhenti hingga saat ini.

Namun demikian eksploitasi mangrove oleh masyarakat, khususnya yang memiliki panglong arang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Eksploitasi mangrove oleh masyarakat dilaksanakan pada radius ± 5 km, karena penebangan yang dilakukan tidak mengelompok dan menyebar pada beberapa tempat dengan luasan ± 3 ha. Hal ini dengan mempertimbangkan: a). Pada musim angin Barat atau ombak besar penebangan dilakukan pada lokasi yang dekat, b). Kemampuan penebangan terbatas ( berjarak paling jauh ± 100 m dari sungai atau alur pasang surut ), c). Dengan lokasi yang terpencar-pencar tersebut, dampak kegiatan penebangan tidak begitu nampak dan bekas tebangan segera tertutup kembali oleh permudaan alam.

pada saat ini masih sering terjadi, terutama pencurian kayu bakau muda ( ukuran diameter ± 15 cm ) untuk di kirim ke negara tetangga secara ilegal.

Tekanan terhadap mangrove pada saat ini masih sering terjadi, terutama pencurian kayu bakau muda ( ukuran di-ameter ± 15 cm ) untuk di kirim ke negara tetangga secara ilegal.

Illegal konversi untuk tambak Konversi mangrove untuk pembangunan tambak secara ilegal karena dilakukan pada mangrove dengan status fungsi hutan lindung.

Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 kegiatan eksploitasi mangrove pernah dilakukan oleh PT. Inhutani II di areal bekas tebangan HPH. PT. Kalimantan Sari yang berada pada kelompok hutan kubu, S. Keluang dan P. Maya. Berhentinya kegiatan eksploitasi mangrove ini lebih disebabkan karena alasan administrasi perijinan, sedangkan secara teknis, kegiatan eksploitasi tidak memperlihatkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan berdasarkan survey terakhir tahun 2006, areal bekas tebangan sudah ditumbuhi oleh permudaan alam yang cukup. Pada tahun 2002 juga terdapat kegiatan eksploitasi mangrove oleh IUPHHK pada Hutan Alam PT. Bina Ovivipari Semesta ( luas 10.100 ha ) dengan ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan di kelompok hutan S. Bunbun dan Selat Sech, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar.

Sistem eksploitasi yang dipergunakan oleh ke dua perusahaan tersebut adalah sistem silvilkultur pohon Induk ( Seed Trees Method ), yang dikeluarkan melalui surat keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 60 tahun 1978 tentang Pedoman Sistem Silvikultur Hutan payau. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem silvikultur ini masih disarankan untuk dipergunakan karena terbukti dapat menjamin kelestarian hutan setelah dilakukan kegiatan eksploitasi, namun perlu penyempunaan dengan pertimbangan efisiensi pemanfaatan dan efektivitas operasional

Sistem Sivikultur adalah rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan persemaian, pemeliharaan, penebangan, peremajaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya ( permenhut P.03/Menhut-V/ 2004 )

Review metode sistem silvikultur mangrove yang digunakan saat ini di Batu Ampar disusun dengan maksud untuk mengevaluasi metode silvikultur mangrove yang selama ini digunakan agar kegiatan

pengelolaan mangrove dapat dilakukan secara lestari ( jangka panjang ) dengan selalu berpedoman pada kelestarian usaha dan

keseimbangan lingkungan, social ekonomi dan budaya masyarakat setempat sehingga operasionalisasi pemanfaatan hutan tahunan dilapangan dapat dilakukan secara rasional terukur sesuai dengan kemampuan regeneratif alami maupun buatan mangrove

Tujuan penyusunan review metode sistem silvikultur mangrove saat ini di Batu Ampar adalah untuk :

• menentukan atau mencari alternatif sistem silvikultur yang lebih efisien dan efektif sehingga tetap dapat menjamin kelestarian hutan berdasarkan kelestarian hasil, kelestarian usaha, keseimbangan lingkungan dan

• Memberi gambaran secara makro keadaan umum areal IUPHHK Pada Hutan mangrove di Batu Ampar yang dimanfaatkan saat ini

Bab.II Sejarah Silvikultur Mangrove

di Indonesia

Sejarah pengaturan kegiatan pemanfaatan kayu mangrove di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tahun 1933:

Pengaturan penebangan hutan mangrove untuk pertama kalinya di sponsori oleh Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat Pemerintah Hindia Belanda, melalui peraturan No. 669/C tanggal 7 Januari 1933 mengatur tentang pemanenan hutan mangrove di Indonesia. Berdasarkan surat perintah ini dilarang menebang pohon mangrove pada lahan hutan sejauh d” 3 km dari desa. Hal ini dilakukan untuk mengontrol populasi nyamuk malaria.

Tahun 1938:

Peraturan yang menyangkut petunjuk silvikultur mangrove dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1938 melalui Peraturan ( Surat Perintah ) No. 13062/ 465/BIR oleh Jawatan Kehutanan. Peraturan dimaksud untuk mengontrol pemanfaatan hutan mangrove di Cilacap, Jawa Tengah.

Menurut peraturan ini, hutan mangrove dibagi dalam 3 ( tiga ) wilayah manajemen, yaitu:

1. Hutan produksi Mangrove, dimana Rhizophora merupakan jenis dominan. Di areal hutan ini diberlakukan sistem tebang habis dengan meninggalkan 60 pohon sampai 100 pohon induk per hektar, dengan limit diameter e” 20 cm

2. Hutan Mangrove Yang Tidak cocok untuk Produksi, dan 3. Hutan Lindung Mangrove sepanjang garis pantai dan pinggir

sungai, dimana Avicennia dan asosiasinya merupakan jenis mangrove utama.

Tahun 1952:

Versteegh memperkenalkan working plan untuk hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang menggunakan system silvikultur

Area Method. Berdasarkan metode ini, siklus tebang di atur 30 tahun

dengan meninggalkan 64 pohon induk ( keliling pohon 45 cm atau dengan diameter 21 cm ) per hektar yang tersebar merata di seluruh areal hutan bekas bekas tebangan.

Menurut metode ini, hutan mangrove dibagi ke dalam sub blok-sub blok dengan luas 120 ha/sub-blok. Sekitar 4 ha ( 1/30 dari sub-blok ) dianjurkan untuk ditebang setiap tahun. Tetapi metode ini tidak banyak pengaruhnya sampai akhir tahun 1970-an.

Tahun 1956:

Pada tahun 1956, Lembaga Penelitian Hutan mengeluarkan surat rekomendasi No. 2854/42 tanggal 30 Juni 1956 yang menganjurkan sistem silvikultur yang disebut Standar Clear-Cutting System.

1972:

Pada tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat Jenderal Kehutanan merekomendasikan sistem silvikultur Modified Clear-Cutting System atau disebut juga Stripwise-Selective-Felling System ( Wiroatmojo dan Judi, 1979; Kusmana, 1991 ). Beberapa rekomendasi penting dari sistem silvikultur ini adalah:

• Dilarang adanya aktivitas logging di areal hutan selebar 50 m dari garis pantai atau 10 m sepanjang pinggir sungai

• Logging hanya diperbolehkan pada jalur selebar 50 m dengan posisi tegak lurus garis pantai. Sementara ini suatu jalur selebar 20 diantara jalur yang ditebang tidak boleh diganggu, karena fungsinya sebagai penghasil biji/buah untuk menjamin regenerasi alam,

• Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon-pohon dengan diameter 7 cm ke atas di dalam jalur tebangan

• Bila ketersediaan permudaan alam di areal hutan tidak cukup, maka harus dilakukan penanaman perkayaan dengan 2 x 3 m, • Log harus diangkut dengan rakit, boat dan kana; dan

• Rotasi ditetapkan selama 20 tahun

Sistem silvikultur ini dipraktekkan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan ( HPH ) sampai dengan tahun 1978, walaupun secara formal tidak pernah tertuang dalam suatu peraturan yang resmi.

Tahun 1978:

Pada tahun 1978, Direktorat Jenderal Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 60/Kpts/DI/1978 tentang Pedoman Sistem Silvikultur Hutan Payau ( untuk selanjutnya disebut mangrove ).

Bab.II Sistem Silvikultur Mangrove

di Batu Ampar Saat Ini

1. Sistem pohon Induk ( Seed Trees Method )

Untuk hutan mangrove yang dikelola dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam, pengelolaannya didasarkan pada sistem Pohon Induk ( Seed -Trees Method ).

Secara garis besar, sistem tersebut adalah sebagai berikut:

• Rotasi tebang adalah 30 tahun, dimana Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dibagai kedalam 100 ha / blok tebangan dan setiap blok tebangan dibagi lagi ke dalam 10 – 50 ha petak tebang. Rotasi tebang dapat dimodifikasi oleh pemegang konsesi

yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapat persetujuan dari D i r e k t o r a l J e n d e r a l Kehutanan. • S e b e l u m p e n e b a n g a n , p o h o n - p o h o n dalam blok tersebut harus

diinventarisasi dengan menggunakan systemetic strip sampling dengan lebar jalur 10 m dan dengan jarak diantara rintisan jalur lebih kurang 200 m ( intensitas sampling 5 % ). Inventarisasi harus dilakukan oleh pemegang konsesi. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, Direktorat Jenderal Kehutanan akan menetapkan apakah hutan tersebut layak untuk ditebang atau tidak. Bila hutan tersebut layak untuk ditebang, maka Direktorat

Jenderal Kehutanan akan menentukan Annual Allowable Cut ( AAC ).

• Pohon-pohon yang akan ditebang harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 10 cm pada ketinggian 20 cm dari atas akar penunjang atau setinggi dada. Hanya kampak, parang dan gergaji mekanik digunakan untuk menebang pohon

• Penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40

pohon induk t i a p

ha, atau dengan jarak rata-rata antar pohon 17 m.

Diameter pohon adalah e” 20 cm yang diukur

pada ketinggian 2 0

cm di atas pangkal akar

penunjang atau banir untuk jenis Bruguiera spp

dan Ceriop spp. Pada umur 15-20 tahun setelah

penebangan dilakukan penjarangan sampai hutan hutan

tersebut berumur 30 tahun. • Pengeluaran kayu dari hutan dilakukan dengan menggunakan

2. Sistem Rumpang

Pada umumnya masyarakat Batu Ampar dan sekitarnya memanfaatkan kayu mangrove sebagai bahan baku industri arang menggunakan sistem tebang rumpang, mereka menyebutnya kearifan tradisional yang telah dikerjakan secara turun temurun.

Yang dimaksud tebang rumpang adalah kegiatan penebangan yang dilakukan secara mengelompok dengan sistem tebang habis, biasanya satu kelompok penebang melakukan penebangan areal seluas ± 0,5 ha, dengan lokasi terpencar di beberapa tempat sesuai dengan daerah / lokasi masing-masing kelompok penebang. Penebangan dilakukan pada jarak 10 – 50 meter dari tepi sungai pasang surut, dengan kemampuan jarak penebangan ± 100 meter.

dapat juga dilakukan dengan lori melalui jalan rel. Parit dibuat

selebar 1,5 m dengan jarak satu sama lain ± 200 m. • Luas tempat penimbunan kayu termasuk tempat pembakaran

arang dibatasi 0,1 ha tiap 10 ha areal penebangan.

• Wilayah yang permudaannya rusak seperti bekas tempat

penimbunan kayu harus ditanami jenis pohon

anggota

Rhizophoraceae.

• Membuat jalur hijau ( green belt ) selebar kira-kira 50 m dari

tepi hutan menghadap tepi pantai, dan 10 m dari tepi

hutan y a n g

menghadap ke tepi sungai, saluran air dan jalan-jalan

Setelah melakukan aktivitas penebangan, areal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan kegiatan pembebasan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan dan begitu juga penjarangan sebagaimana layaknya sistem silvikultur pengelolaan hutan dilakukan.

Bab.II Metodologi

Informasi yang disajikan dalam melakukan review terhadap sistem silvikultur mangrove di Batu Ampar dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dari dua sumber data sebagai berikut :

1. Penelusuran dan telaah kepustakaan yang berhubungan dengan sejarah penerapam sistem silvikultur hutan mangrove di Indonesia, termasuk Batu Ampar

2. Untuk mereview sistem silvikultur hutan mangrove yang berlaku di Batu Ampar saat ini terhadap permudaan dan tegakan tinggal hutan bekas tebangannya, didasarkan pada :

1. Hasil pengukuran petak ukur permanen yang dibuat pada tahun 1996 di dalam areal HPH PT. Inhutani II oleh PT. Inhutani II yang bekerjasama dengan PT. Bina Mandah Pratama Chip Industries ( tahun 1996 – 2001 )

2. hasil inventarisasi tegakan tingga pada lokasi bekas tebangan HPHH Koperasi Panter

3. Hasil survey yang dilakukan Yayasan Mangrove terhadap areal bekas tebangan masyarakat Batu Ampar untuk keperluan bahan baku arang

4. Hasil survey yang dilakukan oleh Yasuko Inoue ( Kandidat Master dari Yale University, USA ) terhadap areal bekas tebangan HPH PT. Bumi Indonesia Jaya

Ad.1. Pengukuran Pada PUP

Penetapan PUP dilakukan dengan sistematik strip sampling, dimana jarak antar sumbu jalur 200 m dengan arah tegak lurus sungai, kemudian setiap sumbu jalur dibuat plot ukuran 2m x2m untuk pengamatan permudaan, 20 m x 20m untuk pengamatan pohon induk yang ditinggalkan. Jarak artar plot 200 m, dan setiap sumbu jalur dibuat 2 plot dimana plot

pertama (1 ) berjarak 50 m dari tepi sungai. Seluruhnya ada 3 jalur pengamatan, dengan demikian terdapat 6 plot pengamatan. Tegakan areal bekas tebangan yang diamati tidak ada diperlakuan , dengan kata lain tidak ada kegiatan rehabilitasi, pembebasan, penanaman / pengayaan dan penjarangan.

Ad. 2. ITT

ITT dilakukan dengan metode sistematik strip sampling, dimana sumbu jalur Inventarisasi ditetapkan setiap 200m. Permudaan tingkat semai diukur pada plot ukuran 2m x 2m, tingkat pancang 5m x 5m, tingkat tiang 10m x 10m, sedangkan pohon induk pada plot 20m x 20m. Setiap plot hanya dihitung keberadaannya saja ( ada dan tidak ada ), sehingga akan diketahui tingkat penyebarannya dalam satuan persentase. Ad.3. Hasil Inventarisasi pada areal bekas tebangan masyarakat panglong arang

Untuk melihat secara umum keadaan fisiognomi dan komposisi tegakan hutan mangrove serta keadaan pasang surut dan kondisi lain yang menunjang dilakukan pengamatan lapangan pada lokasi studi.

untuk cuplikan daa disetiap lokasi pengamatan yang mewakili dibuat transek tegak lurus garis pantai/sungai/alur. Analisis vegetasi terutama ditujukan terhadap hutan mangrove. Pencuplikan data dilaukan dengan metode Kuadrat ang berukuran 10m x 10m untuk pohon ( diameter > 10cm ), m x 5m untuk tingkat pancang ( diameter 2 -10 cm dengan tinggi > 1,5m ) dan 2m x2m untuk tingkat semai ( tinggi < 1,5 m ). Pada setiap petak didentifikasi jenis, dan diukur diameter dan tingginya serta dihitung jumlah individu masing-masing jenis. Untuk tingkat semai, hanya didentifikasi jenis dan jumlah individu dalam satu petak.

Untuk mengetahui dominasi suatu jenis, maka harus diketahui Indeks Penting (INP ) suatu Jenis, yaitu dengan menjumlahkan Kerapatan Nisbi ( KN ), Dominasi Nisbi ( DN ) dan Frekuensi Nisbi ( FN ).

Ad.4. Pengukuran oleh Yasuko Inoue ( Kandidat Master yale University, USA )

Pengukuran pada eks tebangan 25 tahun lalu, dilakukan pada plot Permanen dengan ukuran 10m x 10m tanpa ulangan. Setiap pohon yang

berada di dalam plot tersebut di ukur diameter dan tingginya, termasuk pohon yang bercabang.

Pengukuran pada eks tebangan 2 tahun lalu, dilakukan pada plot Permanen dengan ukuran 2m x 2m tanpa ulangan. Setiap pohon yang berada di dalam plot tersebut di ukur diameter dan tingginya.

Pengukuran pada eks tebangan 8 tahun lalu, dilakukan pada plot Permanen dengan ukuran 5m x 5m tanpa ulangan. Setiap pohon yang berada di dalam plot tersebut di ukur diameter dan tingginya, termasuk pohon yang bercabang.

Bab.II Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pengukuran Petak Ukur Permanen ( PUP )

Lokasi areal HPH PT. Inhutani II merupakan eks HPH PT. Kalimantan Sari yang pernah eksploitasi sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1969 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kalimantan Sari seluas 229.000 ha dan telah berakhir masa perijinannya pada tahun 1989, kemudian pada tahun 1996 dilanjutkan pengelolaannya oleh PT. Inhutani II dalam bentuk ijin HPHTI TTJ dan berakhir hak pengelolaannya pada tahun 2002 melalui mencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian HPHTI an. PT. ( Persero ) Inhutani II ( eks HPH PT. Kalimantan Sari ) yang berlokasi di Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Ketapang.

Dari keseluruhan areal hutan yang dicabut yaitu seluas 229.000 ha, terdapat tipe hutan mangrove seluas 30.000 ha, sedangkan sisanya seluas 199.000 ha berupa tipe hutan rawa gambut ( hasil penafsiran citralandsat tahun 1995 ) yang terletak di Kecamatan Batu Ampar, Kubu dan Pulau Maya Karimata, Kabupaten Ketapang dan Pontianak.

Petak Ukur Permanen dibuat pada areal bekas tebangan tahun 1996 yakni 7 bulan setelah penebangan dilakukan. Tujuan pembuatan PUP adalah

• untuk mengetahui pertumbuhan permudaan alam pada areal bekas tebangan dengan sistem pohon induk ( seed trees method ) tanpa perlakuan penanaman dan pemeliharaan

• untuk mengetahui hubungan antara pohon induk yang ditinggalkan dengan permudaan alam yang dihasilkannya, dan • sebagai informasi atau data yang diperlukan untuk pembuatan

suatu pedoman sistem silvikultur yang cocok untuk daerah Kalimantan Barat.

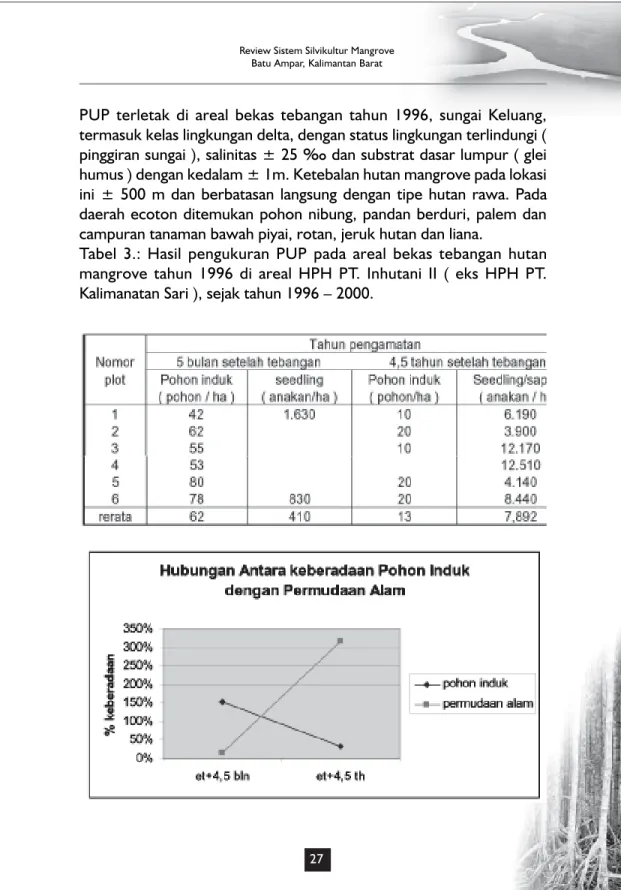

PUP terletak di areal bekas tebangan tahun 1996, sungai Keluang, termasuk kelas lingkungan delta, dengan status lingkungan terlindungi ( pinggiran sungai ), salinitas ± 25 ‰ dan substrat dasar lumpur ( glei humus ) dengan kedalam ± 1m. Ketebalan hutan mangrove pada lokasi ini ± 500 m dan berbatasan langsung dengan tipe hutan rawa. Pada daerah ecoton ditemukan pohon nibung, pandan berduri, palem dan campuran tanaman bawah piyai, rotan, jeruk hutan dan liana.

Tabel 3.: Hasil pengukuran PUP pada areal bekas tebangan hutan mangrove tahun 1996 di areal HPH PT. Inhutani II ( eks HPH PT. Kalimanatan Sari ), sejak tahun 1996 – 2000.

Catatan: sesuai dengan SK Dirjend. Kehutanan N0. 60 tahun 1978, jumlah pohon induk yang harus ditinggalkan 40 pohon per hektar, dengan jaminan permudaan alam setelah tebangan 2.500 pohon per hektar

Dari hasil pengukuran tersebut didapatkan bahwa pada et+4,5 bulan

( 5 bulan setelah tebangan ) ditemukan jumlah pohon induk yang ditinggalkan rata-rata 61,67 pohon/ha ( 154 % dari ketentuan yang seharusnya atau 40 pohon/ha ) dan jumlah permudaan alam rata-rata 410 anakan/ha ( 16 % dari yang seharusnya atau 2.500 anakan/ha ). Sedikitnya jumlah permudaan alam disebabkan karena masih belum tumbuhnya permudaan dari buah yang jatuh dari pohon induk.

Pada hasil pengukuran et+4,5 atau 4,5 tahun setelah tebangan, didapatkan jumlah pohon yang masih tersisa 13,33 pohon/ha (33 % dari jumlah seharusnya ) dengan jumlah permudaan alam 7.892 anakan/ha ( 316 % dari yang seharusnya ).

ohon induk yang mati, sudah meninggalkan permudaan yang cukup sebagai generasi penerus

Hasil pengukuran ini berarti, pada saat awal setelah tebangan jumlah pohon induk cukup, sedangkan permudaan alam belum terjadi ( sangat sedikit sekali ), sesuai dengan

perjalanan waktu ( 4,5 tahun kemudian ), terjadi penurunan jumlah pohon induk, namun seiiring dengan hal tersebut, jumlah permudaan alam sudah mencukupi untuk menjamin suatu kelestarian produksi yang dipersyaratkan.

Berkurangnya jumlah pohon induk disebabkan karena letaknya yang tersebar pada setiap jarak 17 m satu sama lain, sehingga tidak tahan terhadap terpaan angin. Namun demikian, pohon induk sudah berfungsi sesuai peruntukannya yakni untuk menjamin terjadinya permudaan alami setelah tebangan. Dalam kondisi seperti ini, pohon induk yang masih tersisa sebaiknya diteres atau dimatikan agar tidak menganggu pertumbuhan anakan yang sudah ada. Sesuai dengan sifat pohon mangrove yang semi toleran, dimana waktu masih kecil diperlukan naungan kemudian setelah besar harus mendapatkan sinar matahari penuh.

2. Hasil Inventarisasi Tegakan Tinggal ( ITT )

ITT dilakukan pada areal bekas tebangan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan ( HPHH ) yang diberikan kepada Koperasi Panter dengan luas 100 ha, dan masa penebangan 1 tahun. Sesuai dengan masa berlakunya izin, areal bekas tebangan HPHH tidak pernah ada perlakuan silvikultur setelah tebangan, seperti: pembebasan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan dan penjarangan.

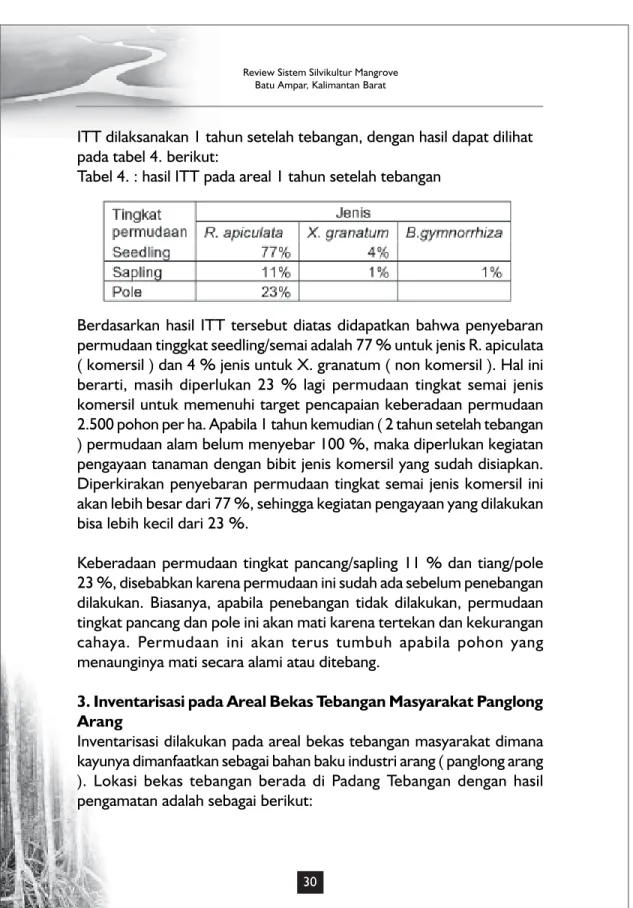

ITT dilaksanakan 1 tahun setelah tebangan, dengan hasil dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Tabel 4. : hasil ITT pada areal 1 tahun setelah tebangan

Berdasarkan hasil ITT tersebut diatas didapatkan bahwa penyebaran permudaan tinggkat seedling/semai adalah 77 % untuk jenis R. apiculata ( komersil ) dan 4 % jenis untuk X. granatum ( non komersil ). Hal ini berarti, masih diperlukan 23 % lagi permudaan tingkat semai jenis komersil untuk memenuhi target pencapaian keberadaan permudaan 2.500 pohon per ha. Apabila 1 tahun kemudian ( 2 tahun setelah tebangan ) permudaan alam belum menyebar 100 %, maka diperlukan kegiatan pengayaan tanaman dengan bibit jenis komersil yang sudah disiapkan. Diperkirakan penyebaran permudaan tingkat semai jenis komersil ini akan lebih besar dari 77 %, sehingga kegiatan pengayaan yang dilakukan bisa lebih kecil dari 23 %.

Keberadaan permudaan tingkat pancang/sapling 11 % dan tiang/pole 23 %, disebabkan karena permudaan ini sudah ada sebelum penebangan dilakukan. Biasanya, apabila penebangan tidak dilakukan, permudaan tingkat pancang dan pole ini akan mati karena tertekan dan kekurangan cahaya. Permudaan ini akan terus tumbuh apabila pohon yang menaunginya mati secara alami atau ditebang.

3. Inventarisasi pada Areal Bekas Tebangan Masyarakat Panglong Arang

Inventarisasi dilakukan pada areal bekas tebangan masyarakat dimana kayunya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri arang ( panglong arang ). Lokasi bekas tebangan berada di Padang Tebangan dengan hasil pengamatan adalah sebagai berikut:

Untuk tingkat pohon, Kerapatan Pohon 37,5 pohon/ha dengan Indek Nilai Penting ( INP ) 300 %. Dimana jenis yang paling dominan adalah jenis bakau / R. apiculata ( 30 pohon/ha ) dengan INP 185 % dan potensi 50,3954 m3/ha,. Pada tingkat Pancang, jenis dominan adalah bakau/R. apiculata ( 3.840 pohon/ha ) dengan INP 161 %. Tingkat semai, jenis yang paling dominan adalah bakau/R. apiculata ( 25.500 pohon/ha ) dengan INP 158 %.memperhatikan hasil inventarisasi di atas, dapat dikatakan bahwa areal bekas tebangan tebangan berumur < 5 tahun karena masih tingginya kerapatan permudaan tingkat semai, begitu tingkat pancang. Sementara tingkat pohon yang diamati merupakan sisa tebangan yang ditinggalkan oleh masyarakat.

4. Hasil Pengukuran Yasuko Inoue

Eks Tebangan ± 25 tahun

Pembuatan plot dilakukan di areal bekas tebangan HPH PT. Bumi Indonesia Jaya, yaitu di SPS ( Sungai Pasang Surut ) Bunbun, termasuk kelas lingkungan delta / teluk, dengan status lingkungan terlindungi ( pinggiran sungai pasang surut), salinitas ± 25 ‰ dan substrat dasar lumpur ( glei humus ) dengan kedalaman ± 1m.

Pengukuran pohon pada areal eks tebangan ± 25 tahun lalu

Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan jumlah pohon 1.300 pohon/ ha, diameter rata-rata 19,402 cm dan tinggi rata-rata 12,769 m, dengan menggunaan tabel volume bakau Bengkalis-Riau didaptkan volume efektif 168,30 m3/ha dengan jenis bakau ( R. apiculata )

Sementara pengukuran pada plot permanen pada areal bekas tebangan PT. Inhutani II di SPS Keluang adalah sebagai berikut:

Eks tebangan 2 tahun lalu

Plot 2m x 2m : jumlah permudaan 20.000 anakan/ha, diameter rata-rata: 1,0875 cm, tinggi rata-rata : 1,075 m, atau volume : 2,07 m3/ha

Eks tebangan 8 tahun lalu

Plot 5m x 5m : jumlah permudaan 12.400 anakan/ha, diameter rata-rata: 3,632 cm, tinggi rata-rata : 5,415 m, atau volume : 83,72 m3/ha Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, didapatkan suatu grafik pertumbuhan tegakan bekas tebangan 2 tahun, 8 tahun dan 25 tahun, seperti yang tergambar pada dibawah ini.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem silvikultur tebang rumpang oleh masyarakat panglong arang.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Yayasan Mangrove, didapatkan bahwa permudaan pada areal bekas tebangan masyarakat sangatlah cukup untuk menjamin kegiatan penebangan daur berikutnya (25.500 anakan/ha Untuk Tingkat semai dan 3.840 pohon/ ha tingkat Pancang ) sementara tingkat pohon yang ditinggalkan 37,5 pohon/ha ). Permudaan alam yang terjadi dapat berasal pohon yang ditinggalkan karena pohon yang berdiameter terlalu besar biasanya ditinggalkan dengan alasan tidak sanggup dalam penyaradan, pemuatan

dan pengangkutan dan atau dapat juga berasal dari bagian hutan mangrove disebelahnya yang belum dilakukan penebangan. Dimana buah yang hanyut akan mengisi daerah yang masih kosong.

Sistem penebangan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini cukup menjamin kelestarian produksi hutan mangrove. Mereka sering menyebutnya kearifan tradisional yang selama ini mereka lakukan secara turun temurun.

Hal yang perlu dilakukan pengontrolan dan pengawasan adalah jangan sampai terjadi over eksploitasi, jadi perlu dilakukan penketatan dalam pemberian izin panglong ( industri ) arang.

Sistem Silvikultur Pohon Induk

Sesuai dengan SK 60 tahun 1978, setiap perusahaan HPH yang menebang hutan mangrove harus mengikuti sistem silvikultur pohon induk yang telah ditetapkan pemerintah cq. Departemen Kehutanan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa telah dilakukan beberapa penelitian dengan membuat plot permanen untuk mengetahui tingkat permudaan pada areal bekas tebangan dengan sistem pohon induk. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah permudaan alam cukup terjamin setelah dilakukan aktivitas penebangan. Dimana terdapat korelasi posistif antara jumlah pohon induk yang ditinggalkan dengan jumlah permudaan alam yang didapatkan. Dimana jenis bakau ( R. apiculata ) tetap mendominasi permudaan. Hal ini didukung juga tulisan hasil penelitian yang dilakukan Kusmana ( 1993 ), yang meyebutkan bahwa penerapan sistem pohon induk hutan mangrove di Kalimantan timur ( HPH Karyasa Kencana ) dapat menjamin pulihnya komposisi jenis dan struktur hutan seperti semula ( primer ). Memang pada hutan bekas tebangan 0 tahun terjadi penurunan kerapatan pohon dan kerusakan permudaan dan pohon, tetapi setelah berumur 5 tahun kerapatan pohon berangsur-angsur bertambah, dan kerusakan permudaan maupun pohon secara berangsur pulih.

Alternatif Sistem Silvikultur

Setelah menganalisa 2 ( dua ) sistem silvikultur yang selama ini sudah diterapkan oleh masyarakat yakni sistem tebang rumpang dan sistem pohon induk, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem tersebut dapat dikatakan sudah dapat menjamin kelestarian hutan produksi setelah dilakukan aktivitas penebangan, bahkan dari sisi pontensi hutan, lebih besar dari potensi sebelumnya ( primer ) tanpa adanya perubahan komposisi jenis yang signifikan.

Mungkin tibalah saatnya mencari suatu sistem silvikultur alternatif yang lebih efisien dan efektif untuk diterapkan dilapangan. Efisien dalam pengertian pohon yang dimanfaatkan tidak banyak yang tertinggal dilapangan sehingga proktivitas hutan bisa meningkat. Efektif dalam pengertian implementasi peraturan dilapangan dapat dilakukan secara baik dan terukur.

Sesuai dengan pengalaman yang penulis lakukan selama ini pada kurun waktu lebih 25 tahun, maka disarankan untuk melakukan atau menimal mencoba melakukan sistem silvikultur tebang habis dengan kombinasi permudaan alam dan buatan.

Sistem silvikultur tebang habis dengan kombinasi permudaan alam dan buatan pernah penulis lakukan saat pembangunan Hutan Tanaman Industri Mangrove di Daerah S. Sugihan, Sumatera Selatan. Saat ini HTI tersebut sudah hampir masak tebang (panen ), begitu juga yang dilakukan di

Matang Mangrove Forest Reserve, Perak, Malaysia. Dimana penebangan dilakukan dengan sistem tebang habis ( clear cutting ) dengan kombinasi permudaan alam dan buatan. Sampai saat ini areal mangrove di Matang, Malaysia sudah memasuki daur kedua dan mulai tahun 2010 memasuki daur ketiga. Artinya kelestarian produksi hutan mangrove dengan sistem tebang habis tetap dapat terjamin. Terlihat sistem ini lebih efisien dalam pemanfaatan tegakan sehingga produktivitas hutan meningkat dan sangat efektif diterapkan karena mudah dalam perencanaan, opresional dan evaluasi setelah kegiatan dilakukan.

Tahapan sistem silvikultur tebang habis dengan kombinasi permudaan alam dan buatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Atmosoedardjo,S, Pramoedibyo, R.I.S, Ranoeprawiro, S, Suseno O.H, Supriyo, H, Soekotjo, Na’im, M, Iskandar,U, 2004: Dari Bukit-Bukit Gundul Sampai ke Wanagama I. Adam,J, 1995. Risk

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Provinsi Gorontalo, 2006: Data Base Desa dan Kelurahan. Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Bappeda Kabupaten Boalemo, 2004: Dokumen Identifikasi dan Potensi Sumber Daya Pesisir, Kabupaten Boalemo. Bappeda Kabupaten Boalemo , 2003:Adaptive Research and

Extension.

Bappeda Kabupaten Boalemo, 2006: Laporan Akhir Pengelolaan Sumber Daya Alam skala Kecil – MCRMP.

Bandini, Y. 1996. Nipah pemanis alami baru.

Departemen Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Pesisir dan Lautan, 2006: Pedoman Umum Pengelolaan Sumberdaya Alam Skala Kecil.

Direktorat Bina Pesisir, Direktorat Jenseral Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004. Pedoman Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Deutche Geselischaft for Technische (GTZ) GmbH, 2003: Guidelines Capacity Building Needs Assesment ( CBNA ) In The Regions.

Hasan, H,H,A. A Working Plan For The Second 30-year Rotation Of the Matang Mangrove Forest Reserve Perak ( he First 10 – year period 1980-1989 ). Deputy Director of Forestry of Perak, Malaysia

Inoue, Y, Hadiyati, O, Affendi, A, Sudarma, K,R. Budiana, I,N. 1999. Sustainable Management Model for Mangrove Forests. The Development of Sustainable Mangrove Forest Management Project, The Ministry of Forestry and Estate Crops i Indonesia and japan International Cooperation Agency.

Kelompok Usaha Bersama ( KUB ) Desa Bajo, 2006: Daftar Nama-Nama Penerima Dana Bergulir Tahap I Program SNRM-MCRMP tahun 2005.

Keong, G,B, 1995. A Working Plan For The Matang Mangrove Forest Reserve Perak ( Fourth Revision ). State Forestry

Departemen of Perak Darul Ridzuan, Malaysia

Lembaga Pengkajian dan Pengebangan Mangrove, 1997. Penyusunan Rancangan Proyek Pengelolaan Hutan Alam Produksi oleh Masyarakat Tradisional Di Kabupaten Pontianak –

Provinsi Kalimantan Barat. Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Direktorat Bina Pengusahaan Hutan.

Mulia, F. 2006. Pedoman Rehabilitasi Hutan Mangrove.

Mulia, F. 1993. Saran Penyempurnaan Pedoman Sistem Silvikultur Hutan Mangrove

Mulia, F, Bachtijar, A, Resvandri, R. Effendi, 1991. Tinjauan Tentang Struktur, Potensi dan Peremajaan Hutan Payau. Mulia, F, 1993. Laporan Hasil Penelitian Riap Diamater Bakau Pada

Areal HPH PT. Bina Lestari, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Mulia, F. 1993. Implementasi Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan

Ministry of Marine Affair And Fisheries, Directorate General of Coastal and Mall Islands, 2002: General Guideleines On The Sustainable And Community-Based Management Of Small Islands,

Rachman A. K, Sudarto, Y. 1991. Nipah sumber pemanis baru

Sumardjani, L, Mulia, F. 1993. Some Experience on the Rehabilition of mangrove Forest ( Industrial Forest Plantation ) in Palembang.

Setyadi, G, Kailola, P, Rahayu, DL, Kastoro, W,W, Dwiono, S,A,P, Haris, A. 2002. Biota Akuatik di Perairan Mimika, Papua. Pt. Freeport Indonesia.

Porter, M, 2006: Pola Berpikir Harus Diubah. Koran Kompas 30 November 2006.