I. PENDAHULUAN

1 .l. Latar Belakang

Keunggulan komparatif (comparative advantage) suatu wilayah terdiri dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kapital serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang merupakan modal dasar pembangunan wilayah. Sumber daya manusia merupakan motor penggerak yang sangat berperan dalam pengalokasian sumber daya-sumber daya lainnya. Dalam GBHN tahun 1999 dinyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat lndonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Visi pembangunan adalah tewujudnya masyarakat lndonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik lndonesia yang didukung oleh manusia lndonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Pembangunan sumber daya manusia meliputi upaya-upaya pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya, sehingga pengeluaran-pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan dan latihan, merupakan investasi pada human capital yang dapat meningkatkan produktivitas SDM yang berarti akan mempermudah penerapan teknologi dan kecakapan lainnya dalam pengelolaan sumber daya pembangunan lainnya.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

kualitas kehidupan yang ditandai oleh meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, rneningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat, meningkatnya produktivitas kerja serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat.

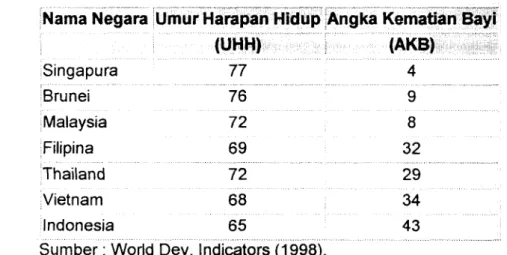

Menurut data yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), derajat kesehatan masyarakat Indonesia adalah yang terendah di ASEAN, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. lndikator Derajat Kesehatan Masyarakat Negara-negara ASEAN

Singapura 77 4

Sumber : World Dev. Indicators (1 998).

Saat ini dengan adanya peningkatan industrialisasi dan urbanisasi, rneningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya kemarnpuan ekonomi sebagian masyarakat, terjadinya transisi demografis dan epidemiologis serta dengan makin disadarinya bahwa belanja kesehatan bukan lagi bersifat konsurntif akan tetapi merupakan investasi (human investment), menimbulkan kecenderungan meningkatnya perrnintaan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan bermutu dari golongan rnasyarakat tertentu. Kondisi ini menyebabkan biaya kesehatan semakin tinggi, oleh karena di negara-negara berkembang sebagian besar investasi seperti biaya pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta penyediaan SDM di bidang kesehatan ditanggung oleh pemerintah dan sebagian kecil rnasyarakat yaitu hanya mereka yang sakit. Pembiayaan. kesehatan oleh pemerintah diberikan dalarn bentuk subsidi

sedangkan dari masyarakat dilakukan secara out of pocket yaitu pengeluaran langsung pada saat sakit.

Sebagai gambaran pertumbuhan biaya kesehatan di lndonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pertumbuhan Biaya Kesehatan lndonesia

Biaya kesehatan Th 1984185 'Th 1988189 Th 1994195

89 triliun

12

80 tril Sumber : Anwar, S.A. (2001).Dengan terjadinya krisis ekonomi, kemampuan pembiayaan (subsidi) oleh pemerintah semakin menurun, sementara jumlah individu yang sakit dan berobat ke sarana pelayanan kesehatan (out of pocket) relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, sehingga beban pembiayaan kesehatan menjadi semakin berat bagi pemerintah. Selama ini, pembiayaan oleh masyarakat secara out of pocket terbentuk karena adanya paradigma kesehatan yang lebih berorientasi kepada upaya kuratif (pengobatan) daripada upaya promotif (promosi tentang hidup sehat) dan preventif (pencegahan) baik di kalangan petugas kesehatan maupun masyarakat. Petugas kesehatan cenderung hanya menyediakan pelayanan pengobatan sedangkan pelayanan konsultasi kesehatan jarang diberikan, sehingga mendorong masyarakat untuk datang ke sarana-sarana kesehatan hanya bila mereka benar-benar sakit.

Hasil penelitian Depkes tahun 1995 menunjukkan bahwa sekitar 75% dari pembiayaan kesehatan oleh masyarakat masih bersifat pengeluaran langsung dari kantong masyarakat (out of pocket) yang digunakan untuk membayar pelayanan pengobatan. Situasi ini bila dibiarkan terus berlanjut dapat mengakibatkan peningkatan biaya kesehatan yang kurang terkendali, mengikuti law of medical money dan law of medical uncertainty yang berarti bahwa berapapun biaya yang disediakanldibayarkan untuk pelayanan kesehatan akan

habis terpakai, di samping rasa ketidakpastian dalam menghadapi penyakit yang menyebabkan orang cenderung mencari segala upaya untuk bisa sembuh dan mau mengeluarkan biaya berapapun yang dibutuhkan. Hal ini mendorong terjadinya penggunaan pelayanan kesehatan yang tidak perlu yang rnerupakan pemborosan biaya kesehatan sehingga pola pembiayaan ini cenderung rnenjadi tidak efisien.

Sementara itu, di lain pihak terdapat masyarakat yang sebenarnya lebih membutuhkan, akan tetapi karena beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi, jarak dan ketiadaan sarana transportasi, memiliki akses yang sangat terbatas terhadap sarana pelayanan kesehatan tersebut. Adanya pemanfaatan pelayanan yang kurang efisien ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penyediaan (subsidi) di bidang kesehatan yaitu pemerataan pemanfaatan pelayanan yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas

SDM.

Menurut Anwar (1994) jika terbatasnya akses golongan rniskin di wilayah pedesaan maupun pinggiran kota serta mereka yang di kawasan terpencil ini tidak mendapat perhatian secukupnya dari pemerintah maupun sektor swasta, maka kondisi lingkungan hidup dan kesehatan rnasyarakat yang sernakin jelek akan menurunkan produktivitas mereka yang sebenarnya dapat berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi wilayah karena merupakan golongan terbesar dari masyarakat wilayah.Untuk mengatasi ha1 tersebut, diperlukan adanya upaya peningkatan efisiensi pembiayaan kesehatan yang berpengaruh langsung kepada tingkat pemanfaatan pelayanan. Disamping dukungan kebijakan seperti perurnusan kembali visi pembangunan kesehatan yaitu 'Indonesia Sehat 2010' dimana 2 (dua) diantara misinya adalah mendorong kemandirian masyarakat (termasuk sektor swasta) untuk hidup sehat yaitu rnenunibuhkan perilaku untuk berupaya agar marnpu menyediakan, memilih, mendapatkan dan rnemanfaatkan

pelayanan kesehatan serta misi untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yaitu dengan menumbuhkembangkan upaya-upaya yang mengarah pada terwujudnya misi tersebut seperti sistem pembayaran pra-upaya dengan kelembagaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

Visi dan misi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan paradigma baru yaitu paradigma sehat dimana upaya kesehatan yang dilakukan akan lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif, tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perubahan kebijakan ini membawa konsekuensi perubahan sistem alokasi sumber daya baik tenaga, dana, maupun material, serta pergeseran program prioritas. Diantaranya adalah pergeseran medical care ke health care, dari fragmented program ke integrated program, centralized menjadi decentralized serta pergeseran pembiayaan dari subsidi pemerintah yang terlalu besar kearah peningkatan peran sertal kontribusi masyarakat dan swasta.

Untuk dapat memobilisasi potensi masyarakat, telah dilakukan berbagai model community financing. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brasilia, Australia dan Jerman, diketahui bahwa sistem pembiayaan secara pra-upaya dengan kelembagaan yang melibatkan tiga pelaku utama yaitu badan usaha atau penyelenggara (pihak ketiga), peserta (masyarakat) dan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) merupakan konsep yang paling dapat mengendalikan biaya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efisien dan efektif sehingga mendorong tercapainya kemandirian dan unsur pemerataan, maka diperlukan kajian tentang kesediaan membayar (Willingness to Pay / WTP) masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan secara pra-upaya ini serta analisis kelembagaannya .

1.2. Perumusan Masalah

Konsep pemeliharaan kesehatan dengan sistem pembayaran pra-upaya saat ini dikenal sebagai suatu konsep yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efisien. Hal ini menjadi penting, oleh karena pelayanan kesehatan semakin dirasakan sebagai beban yang berat khususnya bagi Pemerintah. Dimana kemampuan pembiayaan atau subsidi oleh Pemerintah semakin terbatas sementara secara alami pelayanan kesehatan memang cenderung berbiaya tinggi (mahal). Pertama, karena secara alami pelayanan kesehatan bersifat padat modal, padat teknologi dan sekaligus padat karya. Kedua, hubungan alami pasien dengan dokter yang cenderung mendorong ke arah pemakaian fasilitas yang berlebihan. (Sulastomo, 1988).

DI Indonesia, konsep ini mulai ditetapkan pada tahun 1992 yang dikenal dengan nama JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) sebagaimana tercantum dalam UU Kesehatan No. 2311992. Sebagai langkah awal dilakukan rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan milik pemerintah sehingga dapat lebih memberi insentif untuk diterapkannya JPKM. Di Propinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten Lombok Barat studi tentang elastisitas harga dilakukan pada tahun 1994. Dimana elastisitas harga adalah persentase perubahan jumlah kunjungan dibandingkan dengar~ persentase perubahan harga, nilai elastis (e) menunjukkan derajat respon masyarakat kalau harga berubah-ubah. Tanda negatif pada nilai (e) menunjukkan bahwa jika harga naik,jumlah kunjungan menurun. (Gani, 1994). Hasil studi menunjukkan bahwa untuk kunjungan rawat jalan Puskesmas, rata-rata (e) untuk berbagai perubahan tarif nilainya lebih kecil dari 0.1 0, artinya kenaikan tarif dari RP. 500 ke Rp. 1.000 dan Rp. 1.500 tidak banyak mempengaruhi jumlah kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat potensi mdsyarakat u n t d membayar lebih besar dari tarif yang berlaku.

Di Kabupaten Lombok Barat, pelaksanaan JPKM didahului dengan studi kelayakan pada tahun 1997 dengan hasil sebagai berikut :

1. Karakteristik Demoqrafi

Untuk mengetahui potensi pengembangan JPKM, digunakan kriteria tingkat kesejahteraan keluarga ( Keluarga Sejahtera I KS ) sesuai dengan indikator-indikator yang dikembangkan oleh BKKBN (lampiran 1) sehingga diperoleh gambaran sebagai berikut :

+

Dari 144.970 KK (675.650 jiwa) penduduk Kab. Lombok Barat dapat dikelompokkan menjadi : 1. Pra-KS=

31.91 9 KK (30,2 %) 2. KS-1=

72.215 KK (48,7%) 3. KS-2=

25.639 KK (1 3,396) 4. KS-3=

13.916 KK ( 6,9%) 5. KS-3+ = 1.281 KK ( O,gOh)Hasil studi menunjukkan bahwa jika 85% sampai 95% pangsa pasar potensial yaitu kelompok KK dengan kategori KS-2 ke atas membayar premi dalam jumlah tertentu dan kelompok masyarakat yang tergolong Pra-KS dan KS-1 dibebaskan dari membayar premi karena dianggap tidak mampu tetapi tetap diberikan pelayanan (subsidi silang untuk pemerataan vertikal), maka diperoleh tingkat kelayakan sebagai berikut :

a. Jika kelompok KK potensial membayar premi Rp. 1.500,-IKWbulan, maka dalam 5 tahun pertama Bapel akan mengalami defisit sebesar Rp. 381,46 juta dan pada akhir 5 tahun kedua baru mengalami surplus Rp. 931 juta.

b. Jika kelompok KK potensial membayar premi Rp. 2.100/KWbulan, maka dalam 5 tahun pertama Bapel akan mengalami surplus.

2. Pola Penvakit

10 (sepuluh) jenis penyakit terbanyak di Kab. Lombok Barat adalah : a. ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)

b. lnfeksi kulit c. Rheumatik d. Diare e. Laringitis f. Alergi kulit

g. Conjungtivitis (radang selaput mata) h. Malaria klinis

i. Asma

j. Tukak lambung

Secara epidemiologis, penyakit-penyakit di atas memiliki endemisitas dan episode yang tinggi setiap tahunnya, sehingga setiap orang dapat dikatakan memiliki resiko untuk terkena secara berulang-ulang sepanjang tahun atau adanya faktor resiko yang cukup besar.

3. Biaya Penqobatan

Dari 4.800 orang yang diwawancarai diperoleh hasil bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sekali berobat ke Puskesmas/PustulPolindes adalah :

a. < Rp. 1.000,- sebanyak 8,54%

b. Antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.000 sebanyak 61,68% c. Rp. 2.000,- s/d Rp. 3.000 sebanyak 8,0496

d. Rp. 3.000,- sebanyak 3,48%

e. Sedangkan sisanya 18,26% tidak menjawab

4. Pemberi Pelavanan Kesehatan (PPK)

Berdasarkan tempat berobat jika sakit, maka sarana pelayanan kesehatan yang diminta oleh masyarakat sebagai PPK dalam pelaksanaan

JPKM adalah Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pos Persalinan Desa (Polindes).

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, maka secara epidemiologis maupun ekonomis dipandang perlu dan layak untuk dikembangkannya JPKM. Pelaksanaan JPKM dimulai tahun 1999 dengan Badan pelaksana Perusahaan Daerah Patut Patuh Patju sebagai pihak ketiga, Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) sebagai PPK serta kelompok masyarakat potensial sebagai pangsa pasarnya. Selanjutnya, untuk pengembangan kepesertaan dan peningkatan kualitas pelayanan, maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kesediaan dari masyarakat Kabupaten Lombok Barat untuk membayar pelayanan kesehatan secara pra-upaya ?

2. Bagaimanakah tingkat kesediaan membayar (Willingness to PayNVTP) dari peserta JPKM bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat?

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesediaan membayar (WTP) peserta JPKM terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat ?

4. Bagaimanakah pola institusi atau kelembagaan dalam pelaksanaan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat secara pra-upaya di Kabupaten Lombok Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pilihan terhadap sistem pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

2 . Menganalisis tingkat kesediaan membayar ( W P ) peserta JPKM bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar ( W P ) peserta JPKM bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

4. Mengkaji pola dan bentuk-bentuk institusi kelembagaan dalam pelaksanaan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat secara pra-upaya di Kabupaten Lombok Barat.