Pimpinan Redaksi

Rocky Marbun

Managing Editor

Beniharmoni Harefa

Editor

Febby Mutiara Nelson

Vinita Susanti

Panca Sarjana Putra

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia atau dikenal

dengan MAHUPIKI, adalah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari

para akademisi dan praktisi yang memiliki kesamaan keahlian di bidang

Hukum Pidana dan bidang Kriminologi. Sebagai suatu organisasi yang

memiliki banyak sumber daya manusia, baik akademisi maupun praktisi,

MAHUPIKI mencoba untuk memberikan sarana berdialektika yang fokus

mengkaji permasalahan-permasalahan hukum pidana dan kriminologi.

Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi (JHPK) Volume perdana ini

merupakan wujud dari kepedulian MAHUPIKI terhadap betapa pentingnya

membangun

suatu

wacana

(diskursus)

keilmuan

dalam

Ilmu

Hukum—khususnya Hukum Pidana dan Kriminologi, sebagai wujud dari

keikutsertaan MAHUPIKI dalam kerangka berpikir yang mencerdaskan

kehidupan bangsa dan pembangunan sistem hukum nasional sebagaimana

diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Mengacu semangat keilmuan yang terkandung dalam peraturan

perundang-undangan, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2012 tentang Perguruan Tinggi [UU No. 12 Tahun 2012] dan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi [PERMENDIKBUD No. 3

Tahun 2020] sebagai distilasi dari UUD NRI 1945, maka Jurnal Hukum

Pidana dan Kriminologi, pun mencoba menjadi fasilitator dan pendorong

terwujudnya upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pola pemikiran yang demikian, menjadikan Jurnal Hukum Pidana dan

Kriminologi sebagai suatu sarana berdialektika dengan menerapkan standar

minimal penelitian bagi para dosen hukum pidana dan praktisi hukum

pidana untuk menuangkan ide-ide ilmiahnya dengan berpedoman kepada

author guidelines (pedoman penulisan) yang mengedepankan suatu model

kebaruan (novelty) yang mengarahkan kepada cita-cita nasional tersebut di

atas.

Pada Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Volume 1 Nomor 1

Tahun 2020 ini, setidaknya, memuat 6 (enam) artikel ilmiah yang

menyangkut berbagai aspek yang menarik dalam Hukum Pidana dan

Kriminologi dari para pakar Hukum Pidana dan Kriminologi, yaitu artikel

dari Elwi Danil, artikel dari Topo Santoso, artikel dari Harkristuti

Harkrisnowo, artikel dari Eddy OS. Hiariej, artikel dari Muhammad Mustofa,

dan artikel dari Febby Mutiara Nelson.

Elwi Danil melalui artikelnya yang berjudul “Penerapan Prinsip

Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi” merupakan

dengan aspek

praxis dalam proses penegakan hukum pidana. Elwi Danil,

dalam artikelnya, secara reflektif kefilsafatan yaitu dengan memperjelas

konsep, membangun argumen dan sekaligus memberikan kritik melalui 3

(tiga) langkah filosofis—ontologis, epistemologis, dan aksiologis), hendak

menunjukkan betapa pentingnya posisi asas hukum “ultimum remedium”

dalam proses penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Administrasi, yang

“patut diduga” telah banyak tereduksi oleh paradigma positivistik yang

retributif. Sehingga, menurut Elwi Danil, pengabaian terhadap “ultimum

remedium” merupakan salah satu penyebab munculnya fenomena

“overcriminalization” dalam rangkaian penegakan hukum pidana terhadap

tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup Hukum Pidana

Administrasi.

Tak kalah menariknya artikel dari Topo Santoso dengan judul “Asas

Teritorialitas

Dalam

Hukum

Pidana

Indonesia:

Pengertian

Dan

Perkembangannya”. Dalam artikel tersebut, nampak sekali ide dari Topo

Santoso hendak menunjukan bahwa minimnya diskursus mengenai asas

teritorialitas dalam hukum pidana dibahas dan dikembangkan dalam ranah

keilmuan Hukum Pidana. Artikel tersebut memperlihatkan kepada kita,

kewibawaan negara dalam menegakan hukum justru sangat dipengaruhi

oleh Asas Teritorial tersebut. Kebaruan (novelty) dalam artikel tersebut,

adalah dengan mengkaitkannya essensi dan eksistensi Asas Teritorialitas

dengan fenomena Era Revolusi Industri 4.0 yang bersifat digital. Dalam

pandangan Redaksi, nampaknya konsep

simulacra dari Jean Baurdrillard

yang membahas dunia maya dalam realitas telah mendapatkan sentuhan

praxis oleh Topo Santoso. Walaupun, patut diakui bahwa ada

ketidaktuntasan dalam membahasnya. Namun, hal tersebut hendaknya

dipahami sebagai suatu upaya meletakan dasar pemikiran yang hakiki

terhadap

positioning Asas Teritorialitas dalam Hukum Pidana. Sehingga,

wajar kemudian Topo Santoso menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut

secara

praxis.

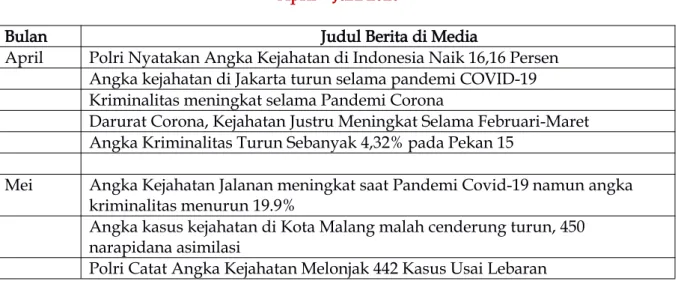

Tak kalah menariknya yaitu artikel dari Harkristuti Harkrisnowo

dengan judul “Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa

Pandemi Covid-19”. Dalam artikel penelitian tersebut,

novelty Peneliti yang

dikonstruksikan dengan mengkaitkan pada isu-isu hukum pidana kekinian

pada era pandemi saat ini. Pengungkapan data primer dan fakta

kemasyarakatan dalam artikel ini, telah dikonstruksikan melalui

pengungkapan fenomena kejahatan pada masa pandemi terhadap

pengaruhnya bukan saja kepada tingkat kejahatan yang tidak dapat

dijustifikasi bertambah ataukah menurun—karena bersifat sangat kasuistis,

namun adanya

new crime in new normal. Peneliti pula mengkaitkan

fenomena angka kejahatan dengan kebijakan publik yang telah dikeluarkan

suatu kebijakan terhadap fenomena pandemi berkaitan dengan reaksi publik.

Berikutnya adalah artikel dari Eddy OS. Hiariej dengan judul

“Memahami ‘Traiding in Influence’ Dalam Kerangka UNCAC Sebagai

Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Adalah merupakan

penelitian yang mencoba untuk mendeskripsikan latar belakang urgensi akan

pengaturan mengenai ‘trading in influence’ dalam sistem hukum pidana di

Indonesia sebagai dasar mengkriminalisasikan perbuatan tersebut sebagai

bagian dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, Eddy OS. Hiariej

sebagai Peneliti pula memberikan

warning, agar normativisasi ‘trading in

influence’ harus diberikan batasan yang tegas sebagai guidence bagi para

penegak hukum untuk menilai suatu perbuatan apakah termasuk ke dalam

tindak pidana korupsi ataukah tidak. Peneliti pun memandang upaya

penormativasian konsep ‘trading in influence’ sebagai suatu konsekuensi

logis dari tindakan atas peratifikasian UNCAC itu sendiri, sehingga menjadi

sangat penting untuk dilakukan.

Artikel yang kelima, adalah artikel dari Muhammad Mustofa dengan

judul “Kriminologi Budaya Untuk Kesejahteraan Indonesia”.

Ketika

membaca artikel ini, Redaksi menjadi teringat konsep dialektika rasionalitas

sejarah dari Hegel yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Kriminologi Budaya yang

digagas oleh Muhammad Mustofa, merupakan sintesis dari pergumulan

antara Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan tesis dan

kesejahteraan sosial sebagai tujuan bernegara yang diamanahkan oleh UUD

NRI 1945. Pergumulan dialektika tersebut, dengan meminjam konsep

‘structural coupling’, Peneliti menggagas ‘Kriminologi Budaya’ sebagai upaya

untuk

mengendalikan masalah kejahatan di Indonesia, yang dilandaskan

kepada salah satu aspek filsafat yaitu aksiologis, dimana ilmu pengetahuan

harus memberikan manfaat bagi masyarakat dimana ilmu pengetahuan

tersebut digali dan dikembangkan. Sehingga, nampak jelas

novelty dari

keseluruhan artikel ini adalah suatu konsep baru dalam Ilmu Kriminologi

yaitu Kriminologi Budaya.

Dan terkahir adalah artikel dari Febby Mutiara Nelson dengan

judulnya “Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu

Telaah Konseptual”. Membaca artikel dari Febby Mutiara Nelson ini,

mengingatkan Redaksi akan pertarungan antara “the central” dan “the other”

dalam konsep Oposisi Biner yang digagas oleh Dekonstruksionis Jacques

Derrida, seorang filsuf dari Perancis. Konsep “Restorative Justice” seolah-olah

merupakan mitos baru yang diandaikan begitu saja kebenarannya dalam

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu konsep tanpa dampak. Namun

demikian, Peneliti dengan begitu cemerlang mengkaji konsep tersebut ketika

dibenturkan dengan konsep ‘due process model” menjadi terlihat sisi lain

atau “the other” yang berpotensi menjadi dampak yang merugikan bagi

pihak yang ditarik sebagai pihak ‘pesakitan’ dalam Sistem Peradilan Pidana,

dilakukan Febby Mutiara Nelson dalam tataran konseptual dengan ranah

praxis, seharusnya merupakan umpan balik bagi para peneliti lainnya untuk

menemukan

role of model yang tepat dalam menyandingkan konsep

Restorative Justice dengan konsep due process model dalam Sistem Peradilan

Pidana di Indonesia.

Keunikan dari keenam artikel tersebut di atas, diharapkan dapat

memancing gairah meneliti dan menulis bagi kalangan akademisi dan

praktisi yang tergabung dalam Masayarakat Hukum Pidana dan Kriminologi

Indonesia (MAHUPIKI)—khususnya, dan bagi setiap akademisi dan praktisi,

pada umumnya.

Terakhir, kami dari Redaksi Jurnal Hukum Pidana dan Krimonologi

mengucapkan selamat membaca dan mengkaji artikel-artikel tersebut,

semoga merupakan asupan yang bergizi dan memancing gairah menulis dan

meneliti. Selamat Membaca

Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana

Administrasi

Elwi Danil 1-16

Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia:

Pengertian Dan Perkembangannya

Topo Santoso 17-33

Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa

Pandemi Covid-19

Harkristuti Harkrisnowo 34-58

Memahami ’Traiding in Influence’ Dalam Kerangka UNCAC

Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Eddy O.S Hiariej 59-72Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Indonesia

Muhammad Mustofa 73-91

Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia:

Suatu Telaah Konseptual

&

KRIMINOLOGI

Volume 1 No 1 Oktober 2020

Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak

Pidana Administrasi

Elwi Danil

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Ketua I Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) 2018-2023 danielelwi@gmail.com

INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata Kunci: Tindak Pidana Administrasi; Ultimum Remedium; Sanksi Pidana Cara pengutipan: Elwi Danil. Penerapan Prinsip Ulmim

Remedium Terhadap Tindak Pidana

Administrasi. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020 (hlm. 1-16) Riwayat Artikel: Dikirim: 23 Juli 2020 Direview: 14 Agustus 2020 Direvisi: 21 Agustus 2020 Diterima: 01 Oktober 2020

Karakteristik perkembangan hukum pidana Indonesia ditandai oleh semakin “massive” nya pertumbuhan undang-undang hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana, sehingga melahirkan konsep “administrative criminal law”. Hukum administrasi dipertautkan dengan hukum pidana disebabkan kurangnya “kepercayaan” kepada sanksi administratif untuk mempertahankan norma hukum administrasi, sehingga perlu bantuan hukum pidana. Namun pertumbuhan yang demikian pesat menjadi beban tersendiri bagi hukum pidana yang memiliki kemampuan terbatas, sehingga menimbulkan “overcriminalizatin”. Karenanya penggunaan doktrin “ultimum remedium” adalah solusi yang ditawarkan. Doktrin ultimum remedium telah mengalami perluasan makna yang tidak lagi hanya terbatas pada leval kebijakan legislatif; melainkan juga telah memasuki tataran implementasi dalam penegakan hukum. Di Indonesia, doktrin ultimum remedium telah digunakan secara sangat terbatas dalam undang-undang hukum pidana administrasi, seperti UU Lingkungan Hidup. Praktik penegakan hukum secara implisit telah menggunakan doktrin ini sebagaimana tergambar dalam beberapa putusan hakim. Mengingat demikian penting dan strategisnya posisi doktrin ultimum remedium, maka sudah sangat mendesak diterapkan terhadap pelanggaran hukum administrasi. Tidak saja untuk mengatasi “overcriminalization”; melainkan juga untuk mengatasi “overcapasity” Lembaga Pemasyarakatan, sehingga secara ekonomis mengurangi beban negara dan masyarakat. Tapi doktrin ini tidak boleh digunakan secara general dan membabibuta untuk semua jenis pelanggaran pidana administratif; melainkan hanya diterapkan secara kasuistis terhadap tindak pidana administrasi yang tingkat kesalahan pelakunya relatif ringan, dan perbuatan relatif tidak menimbulkan bahaya atau keresahan masyarakat.

1. Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan sampai pada beberapa tahun terakhir ini ditandai oleh semakin suburnya pertumbuhan peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar kodifikasi. Keberadaan undang-undang pidana khusus menjadi penting disebabkan karena hukum pidana yang ada dalam KUHP warisan Hindia Belanda dianggap sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan dan dinamika perilaku menyimpang yang oleh masyarakat dinilai sebagai perilaku yang patut dipidana.

Ketidakmampuan itu adalah konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat yang diikuti pula secara membandel oleh pertumbuhan dan perkembangan kejahatan. Pembentuk KUHP sejak semula sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak negatif perkembangan masyarakat dengan membuat rumusan ketentuan Pasal 103 KUHP. Pasal ini membuka peluang untuk membentuk berbagai perundang-undangan pidana di luar kodifikasi. Perundang-perundang-undangan pidana inilah yang kemudian dikonseptualisasi sebagai undang-undang pidana khusus.

Sudarto mengindentifikasikan adanya beberapa kelompok undang-undang yang bisa dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yakni:

a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan;

b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana;

c. Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (ius singular, ius special) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu, atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.1

Pengkualifikasian ini memberi pemahaman, bahwa undang-undang pidana khusus adalah undang-undang yang memuat sanksi pidana selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan induk dari peraturan hukum pidana, termasuk di dalamnya undang-undang hukum administrasi.

Penempatan peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana sebagai bagian dari undang-undang pidana khusus adalah implikasi dari kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran norma dalam lapangan hukum administrasi. Peraturan hukum administratif (undang-undang hukum administrasi) itu sendiri pada hakikatnya adalah aturan hukum yang berada dalam lingkup hukum administrasi negara. Akan tetapi untuk mempertahankan dan menegakkan norma yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang, hukum administrasi terkesan tidak selamanya “percaya” pada rangkaian sanksi administratif.

Oleh sebab itu, hukum administrasi meminta “bantuan” hukum pidana untuk menggunakan sanksi pidana guna mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap 1Sudarto, (1986),Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, h. 63-64

Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

norma hukum administrasi di samping sanksi administratif itu sendiri. Sekalipun berada dalam lingkup hukum administrasi, undang-undang itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan sistem dalam hukum pidana, sehingga tunduk pada cara kerja hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana yang dirumuskan.

Persoalannya kemudian adalah semakin suburnya pertumbuhan dan

perkembangan undang-undang sektoral dalam lapangan hukum administrasi yang menggunakan sanksi pidana. Hukum pidana dengan sanksinya dianggap sebagai solusi terbaik untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku (pelaku potensial) dalam mematuhi norma hukum administrasi. Namun demikian, dalam beberapa segi penggunaan sanksi pidana justru tidak didasari pada rasionalitas yang memadai. Undang-undang hukum administrasi seolah-olah berlomba merumuskan sanksi pidana di dalamnya.

Terlalu besar harapan digantungkan pada hukum pidana dengan cara kerjanya yang bersifat “memaksa” melalui aparat penegak hukum. Akibatnya, hukum pidana menjadi terbebani untuk menyelesaikan sebagian pelanggaran hukum yang seharusnya dapat diselesaikan dengan sanksi administrasi. Padahal seperti diingatkan Van Bemmelen, penggunaan hukum pidana itu wajib dibatasi sedemikian ketatnya dan harus dianggap sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya.2

Memang belum ditemukan adanya sebuah penelitian yang secara khusus melakukan identifikasi secara kuantitatif terhadap seberapa banyak jumlah undang-undang dalam lapangan hukum administrasi yang menggunakan sanksi pidana. Namun paling tidak keberadaannya yang demikian besar diyakini akan berimplikasi terhadap semakin beratnya beban hukum pidana yang pada akhirnya akan membebani pula proses penegakan hukum pidana.

Berangkat dari kondisi yang demikian itu, tulisan ini mencoba menawarkan sebuah pemikiran untuk kembali menempatkan fungsi hukum pidana sebagai senjata terakhir sesuai dengan prinsip atau doktrin “ultimum remedium”, khususnya bagi tindak pidana administratif. Akan tetapi tulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk membahasnya secara tuntas; melainkan hanya beberapa segi saja sekedar untuk menunjukkan pentingnya penerapan fungsi hukum pidana sebagai “ultimum remedium”, khususnya terhadap tindak pidana administratif.

2. Pembahasan

2.1 Perkembangan Hukum Pidana Administrasi

Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.3 Untuk dapat mengategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan

2 Van Bemmelen, Terjemahan Hasnan, (1984), Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material

Bagian Umum, Tanpa Kota Penerbit: Binacipta, h. 14.

pidana (tindak pidana), perbuatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya asas legalitas yang di dalamnya terkandung berbagai prinsip, di antaranya “nulla poena sine lege”, atau “nulla poena sine crimine”.

Pada konteks tulisan ini, masalahnya terletak pada ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk tindak pidana dalam lapangan hukum administrasi (tindak pidana administrasi). Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan kriminalisasi terhadap berbagai perilaku administratif, sehingga kemudian melahirkan bidang baru yang dikemas dengan terminologi hukum pidana administrasi atau “administrative criminal law”, atau dikenal juga dengan sebutan “administrative penal law”. Bidang hukum ini telah mempertautkan norma dalam lapangan hukum administrasi dengan sanksi dalam lapangan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, kejahatan atau tindak pidana administrasi (administrative crime) dinyatakan sebagai “an offence consisting of a violation on an administrative rule or regulation and carrying whit it a criminal sanction”.4 Setiap pelanggaran terhadap

norma dalam undang-undang hukum administrasi dikategorikan sebagai tindak pidana administratif manakala ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menentukan dan menunjuk pelanggaran itu sebagai perbuatan yang diancam sanksi pidana.

Pada Naskah Akademik Rancangan undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diinventarisasi adanya 147 undang-undang di luar KUHP yang memuat sanksi pidana, dan dikelompokkan ke dalam 30 bidang hukum.5 Dari ke

30 bidang hukum itu terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah undang-undang pidana khusus dari waktu ke waktu. Undang-undang-undang dalam lapangan hukum administrasi telah mendominasi keberadaan undang-undang di luar KUHP.

Fenomena tentang adanya ratusan peraturan yang menentukan sanksi pidana dalam undang-undang hukum administrasi ini oleh Muladi dianggap sebagai karakter perkembangan hukum pidana yang bersifat fragmentaris.6 Sementara itu, Barda

Nawawi Arief pernah mengidentifikasi adanya 29 produk legislatif berupa undang-undang dalam kurun waktu tahun 1985 – 1995 yang memuat bab tentang ketentuan pidana yang sebagian besar merupakan hukum administrasi.7

Keadaan ini terus berkembang dan berlanjut sampai pada tahun-tahun berikutnya. Sekedar contoh undang-undang hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana dewasa ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

4Barda Nawawi Arief, (2003),Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, h.

14

5Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2015), Naskah Akademik Rancangan Undang-undang

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Tidak Dipublikasikan, h. 131

6Muladi dan Diah Sulistyani,op.cit., h. 17 7Barda Nawawi Arief,op.cit., h. 15

Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan sebagainya.

Perkembangan hukum pidana administrasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Perkembangan tersebut tidak saja ditandai oleh adanya rumusan norma baru; melainkan juga adanya konsep pemidanaan tersendiri yang tidak mengacu pada aturan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP. Akibatnya, terjadi duplikasi dan triplikasi norma hukum dan sistem perumusan sanksi pidana yang tidak sejalan dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP. Dalam beberapa undang-undang terlihat adanya kecenderungan melepaskan diri dari keterkaitannya dengan Buku I KUHP. Sebut saja misalnya dirumuskannya sistem minimum khusus ancaman pidana penjara atau denda, adanya kumulasi sanksi pidana pokok, dintroduksinya berbagai jenis pidana tambahan, dan seterusnya.

Perumusan ketentuan sanksi pidana seolah-olah telah menjadi sebuah keharusan untuk menunjukkan bahwa undang-undang tersebut “bertaji” untuk menimbulkan “deterrence effect”. Ancaman sanksi pidana hanya dipahami sebagai bentuk dorongan dan alat pemaksa agar norma hukum administrasi yang dibuat dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi “adressat” nya.8 Di samping itu, rumusan ancaman sanksi

pidananya telah melegitimasi penegak hukum untuk melakukan tindakan represif terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya dapat diselesaikan dengan sarana “non penal”.

Pembentuk undang-undang terkesan tidak pernah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh implikasi hukum yang mungkin timbul dari kebijakan perundang-udangan yang ditempuhnya. Kondisi tersebut pada hari ini telah melampaui batas-batas toleransi, dan bahkan cenderung “membebani” hukum pidana yang memiliki kemampuan terbatas, sehingga dapat dinilai sebagai “overcriminalization”. Dalam pandangan Douglas Husak, “overcriminalization” akan selalu menghasilkan pidana yang tidak proporsional.9

Memang tidak dimungkiri, keberadaan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat adalah suatu keniscayaan karena banyak segi yang bergantung pada hukum pidana. Bahkan, kehidupan dalam lapangan hukum administrasi sekalipun memiliki ketergantungan pada hukum pidana dengan karakteristik sanksinya yang berbeda dengan bidang hukum lainnya. Pada satu sisi, hukum pidana dibutuhkan 8 Anugerah Rizki Akbari dalam studinya tentang “Controling the Society through

Criminalization: The Case of Indonesia” mencatat, bahwa antara kurun waktu tahun 1998-2014, dari 563 undang-undang yang disahkan oleh Presiden dan DPR RI, 154 di antaranya memiliki ketentuan pidana dan menciptakan 1.601 tindak pidana. Hanya saja Anugerah Rizki Akbari dalam thesisnya itu memang tidak mengidentifikasi tentang berapa diantaranya yang merupakan hukum pidana administrasi. Lihat, Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari dan Zakky Ikhsan Samad, (2017),Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan, Depok : Rajawali Press, h. 14

9Douglas Husak. (2008), “Overcriminalization : The Limits of the Criminal Law”. New York :

oleh masyarakat, namun pada sisi yang lain, hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana dapat mendatangkan penderitaan bagi masyarakat.

Hukum pidana tidak obahnya seperti pedang bermata dua (double-edged sword). Karenanya menurut Muladi, sangat tepat apa yang dikatakan Von List, bahwa terdapat situasi yang dapat digambarkan sebagai “rechts guterschutz durch rechtsguterverletzung”, hukum pidana di satu pihak melindungi benda hukum manusia atau korporasi, tapi di lain pihak justru dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melanggar/melukai benda hukum itu sendiri.10

Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang rasional dalam merumuskan ancaman sanksi pidana dalam kebijakan legislatif dan ketika

menggunakan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum. Pada ketika

dimungkinkan untuk menyelesaikan perilaku administratif dengan sarana “non penal”, misalnya dengan menggunakan sanksi administrasi atau sanksi perdata, maka seyogyanya sanksi pidana dijauhkan dari perilaku tersebut. Tindakan menjauhkan sanksi pidana inilah yang diungkap oleh sebuah doktrin klasik dalam hukum pidana yang disebut “ultimum remedium”.

Prinsip ini menjadi relevan mengingat sanksi pidana tidak hanya dirasakan berat oleh pelaku saja, baik pada saat ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa dan kemudian dibebani upaya paksa, maupun pada saat menjalani pidananya. Sanksi pidana juga dirasakan berat dan mendatangkan penderitaan bagi keluarga pelaku. Apalagi stigmatisasi yang diterimanya dalam kehidupan masyarakat.

Kecenderungan undang-undang hukum administrasi mencantumkan sanksi pidana dapat diterima untuk memperkuat sanksi administrasi. Hanya saja sanksi pidana itu baru didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan lagi menangkal perilaku menyimpang. Namun langkah-langkah yang berisifat “terapi kejut” memang perlu pula dilakukan, khususnya berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan, meresahkan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan negara.

2.2. Penerapan PrinsipUltimum RemediumTerhadap Tindak Pidana Administrasi

Doktrin (ada juga yang menyebut prinsip) “ultimum remedium” sebenarnya telah sejak lama menjadi wacana akademik dalam hukum pidana. Doktrin ini telah menjadi topik diskusi tidak hanya di negara-negara “common law” dan “civil law”,tetapi juga di negara-negara yang menganut sistem hukum lainnya. Meskipun sering muncul dalam beberapa terminologi yang berbeda seperti “rasio ultima”, atau pilihan terakhir, obat terakhir, senjata pamungkas, atau doktrin tambahan, namun tetap merujuk pada makna dan pemahaman yang sama.

Perdebatan akademik tentang penerapan doktrin itu memang tidak selalu sederhana dan mudah seperti melafazkannya. Ketidaksederhanaan itu disebabkan karena doktrin ini mencakup aspek yang mendalam dan komprehensif, dan ultimum

10 Muladi dan Diah Sulistyani RS, (2016), Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan

remediumtidak hanya berada dalam lingkup disiplin hukum; melainkan juga berada dalam wilayah lain seperti filsafat dan etika.

Sebagai salah satu doktrin paling klasik dalam hukum pidana, hampir semua mahasiswa hukum telah diperkenalkan pada doktrin ini sejak awal mereka datang ke pertemuan pertama di kelas hukum pidana. Mereka selalu diberitahu bahwa negara harus menahan diri dari penggunaan sanksi pidana, dan hanya akan memberlakukan hukum pidana untuk mengatasi perilaku yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat dan negara.

Doktrin “ultimum remedium” harus dipertimbangkan secara seksama ketika hendak melakukan proses kriminalisasi, karena karakteristik hukum pidana atau sanksi pidana yang represif, sanksi pidana tidak akan digunakan atau diterapkan selama masih tersedia sanksi di bidang hukum lain. Terkadang, doktrin “ultimum remedium” dapat pula dipahami sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan legislatif dalam memberlakukan hukum pidana, kecuali bila sangat perlu untuk melindungi masyarakat.

Masyarakat selalu berkembang, pemahaman tentang doktrin “ultimum remedium” juga mengalami perubahan. Pada awalnya doktrin ini dianggap sebagai pembatas badan legislatif menjalankan kekuasaannya dalam membuat aturan hukum, dan bagaimana meminimalisir penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Namun, dalam perkembangan terakhir, pemahaman tentang doktrin ini mencakup pula bagaimana sistem peradilan pidana sesedikit mungkin menerapkan prosedur pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Hal ini juga mencakup bagaimana peradilan memilih jenis-jenis sanksi pidana dengan mengutamakan hukuman non-fisik atau sanksi alternatif seperti pidana denda, pembebasan bersyarat dan sebagainya. Perubahan dalam pemahaman tentang “obat terakhir” juga akan mengubah cara obat itu diterima dan diterapkan. Intinya, doktrin ini tidak lagi hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berada dalam wilayah pembentukan hukum, khususnya dalam melakukan kriminalisasi; melainkan juga sudah memasuki wilayah penegakan hukum.

Perkembangan ini sangat menarik untuk dicermati, karena kegiatan administratif kebanyakan terkait dengan kebijakan administrasi pemerintah, dan belum tentu merupakan tindak pidana sebagaimana halnya “mala in se”. Diperlukan kehati-hatian dalam melakukan kriminalisasi terhadap berbagai perilaku administratif. Kalaupun hendak dikriminalisasi, perlu dipertimbangkan untuk menempatkan sanksi pidana sebagai “ultimum remedium”.

Paling tidak ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan dalam hal melakukan kriminalisasi terhadap perilaku administratif. Pertama, sinkronisasi dan harmonisasi di antara berbagai undang-undang dalam lapangan hukum administrasi. Misalnya, antara tindak pidana administrasi dalam UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup. Antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen, dan seterusnya Kedua, koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem

peradilan pidana. Dalam hal ini misalnya koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan penyidik kepolisian (Polri).

Sebagai terminologi yang berasal dari bahasa Latin, konsep ultimum remedium

dalam bahasa Belanda diterjemahkan sebagai “het laatste redmiddel”atau“last resort”

dalam bahasa Inggris. Istilah “ultimum remedium” pada awalnya muncul di Parlemen Belanda pada tahun 1880 ketika Menteri Kehakiman Belanda Mr Modderman menjawab anggota parlemen dalam sidang tentang KUHP Belanda. Mr Modderman mengatakan antara lain, bahwa ancaman pidana harus tetap merupakan suatu “ultimum remedium”.

Meski demikian, bukan berarti ancaman pidana ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.11 Sejak saat itu, doktrin

tentang ultimum remedium telah diakui sebagai salah satu doktrin dalam hukum pidana Belanda. Namun kemudian doktrin itu tidak dibahas secara intensif dalam wacana akademik, tetapi masih diakui sebagai doktrin yang berguna dalam proses pembuatan hukum pidana dan penegakan hukum.

Di Indonesia, doktrin ultimum remedium selalu muncul dalam pembahasan tentang fungsi hukum pidana. Ada beberapa ahli hukum pidana Indonesia yang membahasnya, seperti Sudarto, Ruslan Saleh, Wirjono Projodikoro, dan Andi Zainal Abidin dalam buku-buku yang mereka tulis. Meskipun mereka hanya sedikit menyinggung dan membahas doktrin tersebut, tetapi mereka nampaknya setuju

bahwa konsep ultimum remedium dipahami sebagai pedoman dalam proses

pembuatan undang-undang, bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir dalam menanggapi setiap masalah sosial. Artinya, mereka menempatkan doktrin itu hanya dalam konteks kebijakan legislatif.

Pada perkembangan terakhir, beberapa ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Muladi menganggap, bahwaultimum remediumbukan asas konstitusional, tetapi lebih pada etika legislatif dan yudikatif, mulai saat kriminalisasi sampai pada pilihan-pilihan untuk diterapkan oleh lembaga yudikatif.12 Muladi memaknai doktrin

“ultimum remedium” tidak lagi hanya sekedar berada dalam konteks kebijakan kriminalisasi oleh badan legislatif; melainkan juga berlaku dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Badan peradilan, seyogyanya, menjauhkan sanksi pidana manakala sebuah pelanggaran diyakini dapat diatasi dengan sanksi administratif atau sanksi perdata.

Prinsip ultimum remedium harus dilihat sekaligus dalam dua aspek kebijakan, yakni pada tataran kebijakan legislatif dan pada tataran penegakan hukum. Pada tingkat legislasi negara tidak boleh terlalu mudah mengkriminalisasi sebuah perilaku tanpa pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Kriminalisasi harus diletakkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan yang akan dilindungi dengan kepentingan yang berpotensi dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi itu sendiri.

11Van Bemelen,loc.cit.

Pada tingkat implementasi dalam penegakan hukum, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus sebanding dengan perbuatan yang ia lakukan, dan sebanding pula dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan. Menurut Douglas Husak ““We shoud not tolerate our criminal justice system if it punishes proportionate to desert only when defendants plead quilty”.13 Sebab jika pertimbangan hanya

ditujukan pada perbuatan dan pengakuan bersalah seorang terdakwa, maka sistem peradilan pidana berpotensi menimbulkan proses pemidanaan yang tidak adil.

Diskusi dan perdebatan akademik dapat menerima “ultimum remedium” sebagai sebuah doktrin patut dihargai dalam proses penegakan hukum pidana. Hanya saja dalam praktik, badan eksekutif dan legislatif nampaknya tidak secara serius mempertimbangkannya dalam menjalankan fungsinya memutus apa yang seharusnya menjadi undang-undang. Terbukti dari fakta yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah hukum pidana khusus, terutama undang-undang pidana khusus dalam lapangan hukum administrasi yang tidak memposisikan sanksi pidana sekedar sebagai pelengkap bagi sanksi administratif.

Undang-undang hukum pidana administrasi dapat diklasifikasi dalam dua kategori, khususnya terkait dengan bagaimana aspek pidana ditempatkan di dalamnya.

Pertama, undang-undang yang hanya mengatur tindak pidana dan sanksi atas pelanggaran hukum, seperti ditemukan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, direvisi oleh UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam klasifikasi ini tidak ada peraturan khusus tentang prosedur pidana dan lembaga penegakan hukum khusus, seperti penyidik khusus. Konsekuensinya pelanggaran norma yang mengandung sanksi pidana akan diproses melalui prosedur normal. Ini berarti tidak ada kemungkinan menggunakan tindakan administratif sebelum tindakan pidana.

Kedua, undang-undang yang memuat tindak pidana dan prosedur khusus. Biasanya dalam klasifikasi ini juga diintroduksi adanya penyidik khusus yang memiliki kewenangan pra-investigasi yang termasuk ke dalam tindakan administrasi. Penyidik atau penyelidik khusus berwenang mengambil tindakan administratif atau sanksi. Terhadap pelanggaran norma hukum, pejabat itu harus terlebih dahulu mengambil tindakan administratif sebelum melanjutkan ke prosedur pidana. Beberapa penyelidik bahkan dapat membatalkan atau menghentikan penyelidikan selama pelanggar (pelaku) bersedia membayar sebanyak kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran administratif yang dilakukannya. Ini berarti undang-undang mengadopsi doktrinultimum remdium tidak dalam proses pembuatan hukum tetapi dalam fase penegakan hukum.

Dalam kategori yang kedua ini dapat dicatat misalnya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyidikan. Di samping sebagai penyidik, PPNS dilingkungan OJK juga diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan sektor jasa keuangan.14 Kewenangan yang demikian dapat dikatakan sangat

mendukung penerapan doktrin “ultimum remedium”, karena OJK memiliki pilihan untuk menggunakan sanksi administratif sebelum masuk ke dalam wilayah hukum pidana.

13Douglas Husak. Loc.cit.

Pemberian kewenangan seperti yang dimiliki PPNS OJK patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam kebijakan perundang-undangan ke depan, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana administrasi. Penyidik, baik POLRI maupun PPNS diberi ruang untuk mempertimbangkan penggunaan mekanisme di luar sistem peradilan pidana, atau menggunakan sarana hukum administrasi sebelum penggunaan hukum pidana. Tentu saja pemberian kewenangan itu harus dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan tidak bersifat general untuk diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana administrasi.

Penerapannya hanya dimungkinkan secara kasuistis dan tidak membabibuta. Tingkat keseriusan tindak pidana administrasi dan kesalahan pelaku harus dipertimbangkan. Seterusnya kemungkinan pengembalian keadaan pada kondisi sebelum tindak pidana dilakukan seyogyanya juga menjadi pertimbangan. Sekedar contoh misalnya tindak pidana administrasi yang relatif tidak menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat adalah sebagaimana ditunjuk oleh Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, yang norma hukumnya dirumuskan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut yang menentukan:

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Ini adalah contoh norma hukum administrasi yang sesungguhnya menurut hemat penulis tidak patut secara serta merta diproses dengan mekanisme sistem peradilan pidana. Artinya, pelaksanaan kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen hanya akan dimungkinkan bilamana sarana lain telah diupayakan namun tidak berhasil atau gagal.

Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana doktrin tersebut diadopsi dalam

undang-undang? Nampaknya ultimum remedium tidak pernah muncul secara

eksplisit dalam undang-undang atau hukum formal. Satu-satunya tempat di mana doktrin itu muncul adalah dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Undang-undang ini telah menampakkan sosok doktrin “ultimum remedium” secara kongkrit dalam rumusannya.

Dalam penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 1997 paragraf 7, sebenarnya menggunakan istilah anak perusahaan dalam istilah ultimum remedium. Dikatakan bahwa: “…. dalam mendukung hukum administrasi, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan doktrin anak perusahaan. Ini berarti sanksi pidana hanya akan digunakan selama sanksi lainnya seperti sanksi administrasi, penyelesaian perdata dan alternatif lainnya tidak akan efektif, dan pelanggaran itu menyebabkan kerusakan serius bagi rakyat. Meskipun hukum tidak secara jelas mengatakan doktrin ultimum remedium, namun maknanya jelas sama denganultimum remedium.

Sementara UU Nomor 32 Tahun 2009, dalam penjelasan umumnya, paragraf 7, jelas menggunakan istilah doktrin ultimum remedium. Dikatakan: "... penegakan hukum lingkungan kriminal harus selalu mempertimbangkan doktrin ultimum remedium, yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan terakhir setelah penegakan hukum administratif tidak berhasil. Dapat disimpulkan bahwa dengan undang-undang tersebut doktrin ultimum remedium telah diterima dalam kebijakan perundang-undangan di Indonesia, meskipun tidak begitu formal.

Penetapan sanksi dalam hukum pidana akan melahirkan pula suatu sistem pemidanaan (the sentencing system). Apabila sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah bahwa dalam sistem pemidanaan, ultimum remedium harus terwujud, baik dalam kebijakan pembentukan undang-undang hukum pidana dan dalam sistem pemidanaan.

Pembentuk undang-undang yang sudah memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, maka tidak berarti doktrin ultimum remedium tidak menjadi pertimbangan lagi. Atau sebaliknya doktrin tersebut dipertimbangkan dalam perumusan sanksi pidana.

Wujud dari doktrinultimum remediumdalam sistem pemidanaan adalah bahwa penetapan sanksi pidana, baik jenis pidana (strafsoort), ukuran atau berat ringannya pidana (strafmaat), ataupun cara pelaksanaan pidana (strafmodus), harus benar-benar dengan pertimbangan bahwa hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk mendatangkan penderitaan dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Sistem pemidanaan harus mengutamakan tujuan pemidanaan yang lebih luas, atau dengan kata lain mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Untuk itu patut diperhatikan apa yang dikemukakan Herbert L Packer yang menyatakan bahwa,

Punishment is as necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance. (Pidana adalah suatu keharusan, tetapi diberikan sebagai suatu control social. Sanksi pidana diberikan karena suatu perbuatan sudah mendatangkan penderitaan sebagai tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kesempatan.15

Selanjutnya menurut Packer, pemahaman terhadap “ambiquity” tentang pidana dan pemidanaan akan mengharuskan kita untuk: 1) tidak menjadikan pidana sebagai alat yang bersifat tirani dan destruktif; 2) selalu mengadakan penelitian yang seksama terhadap lembaga pidana dan proses peradilan pidana, khususnya penelitian dan penilaian terhadap kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sebagai sarana pencegahan kejahatan; dan 3) selalu mempertimbangkan secara teliti ukuran-ukuran guna menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan.16

15 Herbert L Packer, (1968), The Limits of Criminal Sanction, Stanford California : Stanford

University Press, h. 62

Pandangan Packer ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran tentang urgensi pertimbangan penerapan doktrin ultimum remedium terhadap tindak pidana administrasi. Dengan demikian kalau kembali pada konsep awal tentang ultimum remedium, maka dikaitkan dengan perumusan tindak pidana administrasi, harus tetap berpedoman pada pemikiran bahwa sebelum merumuskan perbuatan sebagai tindak pidana administrasi, perlu diupayakan terlebih dahulu mengancam perbuatan dengan sanksi selain pidana. Selanjutnya dalam hal sanksi pidana dipilih sebagai sebuah bentuk sanksi dalam suatu undang-undang, maka diutamakan sanksi yang lebih kurang sifat deritanya seperti pidana denda. Dalam tindak pidana administratif sanksi yang demikian itu harus lebih dominan ketimbang sanksi pidana yang tercermin dalam undang-undang.

Standar lain yang dapat digunakan dalam mengevaluasi implementasiultimum remdium adalah ketersediaan prosedur perdata atau administrasi dalam sebuah undang-undang. Jika suatu undang-undang memuat prosedur semacam itu, dan harus digunakan sebelum prosedur pidana, maka pejabat yang berwenang akan menerapkan doktrinultimum remedium. Namun tidak semua undang-undang memiliki prosedur seperti itu. Ada undang-undang seperti UU Perpajakan, UU Bea dan Cukai, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengambil tindakan administratif sebelum prosedur pidana.

Undang-undang tentang Hak Cipta misalnya mengharuskan para pihak terlebih dahulu menyelesaikan kasus melalui resolusi alternatif, sebelum membawa kasus tersebut ke peradilan pidana. Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan juga memberikan wewenang kepada petugas penegak hukum untuk menempuh prosedur perdata atau administrasi sebelum prosedur pidana. Namun otoritas itu tidak dapat diterapkan jika pelanggaran tersebut termasuk ke dalam tindakan pidana formal tertentu. Pelanggaran semacam itu hanya ditemukan dalam Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang terkait dengan pelanggaran yang disengaja terhadap standar kualitas air limbah, emisi dan gangguan. Dapat disimpulkan bahwa doktrin ultimum remedium tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam menyusun peraturan tentang prosedur yang dapat diambil dalam hukum pidana administrasi.

Penerapan doktrin ultimum remedium dapat pula digali dari putusan pengadilan untuk menilai sikap praktik. Hakim memiliki kewenangan dalam

menafsirkan norma dan doktrin hukum dalam putusannya. Karena ultimum

remediumbukan doktrin hukum tertulis, maka hakim dengan kewenangannya dapat memberi makna. Meskipun Indonesia bukan anggota keluarga “Common Law System”, putusan hakim tetap menjadi sumber hukum penting, yang akan menjadi pedoman bagi penegakan dan penerapan hukum berikutnya. Terkait itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah membuat beberapa putusan yang dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap ultimum remedium karena menganulir beberapa ketentuan hukum.

Setidaknya ada 5 putusan MKRI yang sejalan dengan doktrin ultimum remedium, yakni:17

a. Putusan MK Nomor 006 / PUU PUU-II / 2004, 13 Desember 2004; b. Putusan MK Nomor .4 / PUU-V / 2007, 19 Juni 2007;

c. Putusan MK Nomor 12 / PUU-VIII / 2010, 27 Juni 2011;

d. Putusan MK Nomor 55 / PUU-VIII / 2010, 19 September 2011; e. Putusan MK Nomor 40 / PUU-X / 2012, tanggal 16 Juni 2011.

Semua putusan sebenarnya telah membatalkan ketentuan dalam undang-undang bahwa yang mengkriminalisasi perbuatan tertentu yang tidak termasuk sebagai tindak pidana sebelumnya. Putusan MKRI Nomor 55/PUU-VIII / 2010 misalnya membatalkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Salah satu pertimbangan hakim adalah bahwa tidak tepat untuk mengkriminalisasi suatu tindakan yang sebenarnya merupakan hasil dari sengketa tanah (dalam hal ini perselisihan tentang hak tanah tradisional). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa MKRI sejalan dan mendukung doktrin ultimum remedium, khususnya terhadap tindak pidana administrasi.

Sementara itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan beberapa pengadilan di bawahnya, secara implisit telah memperkuat doktrin ultimum remedium dalam putusannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 234/pid.B/2011 misalnya, telah memutus untuk membebaskan terdakwa dalam kasus penggelapan pajak. Pertimbangannya, undang-undang pajak memungkinkan pelanggaran pajak diselesaikan terlebih dahulu melalui proses administrasi. Putusan itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Namun demikian, pada tingkat kasasi MARI justru membatalkan putusan tersebut dan memidana terdakwa dengan pidana penjara. Pertimbangannya adalah bahwa Kantor Pajak telah mencoba untuk menyelesaikan kasus melalui prosedur administrasi, tapi tidak dapat diselesaikan atau gagal. Dengan pertimbangan seperti itu secara implisit MARI telah menunjukkan dukungan terhadap doktrin ultimum remedium, karena ternyata sebelum di bawa ke ranah hukum pidana, terlebih dahulu telah diupayakan penyelesaian melalui prosedur administratif.

Undang-undang hukum pidana administrasi adalah alat untuk melindungi kebijakan negara dan publik dari tindakan yang merugikan. Untuk tujuan perlindungan tersebut dilakukan kriminalisasi terhadap berbagai tindakan administratif. Kriminalisasi dapat dipahami sebagai kebijakan menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Penentuan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan berbagai ukuran.

Menurut Muladi, ukuran-yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kriminalisasi adalah:

17Yoserwan. et.al. (2019). The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Economic

a. Tidak boleh terkesan menimbulkan “overcriminalization” yang masuk kategori “the misuse of criminal sanction”.

b. Tidak boleh bersifat “adhoc”;

c. Harus mengandung unsur korban, baik secara aktual maupun potensial; d. Harus mempertimbangkan analisis biaya dan hasil (cost benefit principle);

e. Harus memperoleh dukungan publik (public support); dan harus menghasilkan peraturan yang “enforceable);

f. Harus mengandung unsur “subsosialiteit’ (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali;

g. Harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.18

Simposium Nasional Reformasi Hukum Pidana pada tahun 1980 juga menaruh perhatian dengan mengusulkan beberapa kriteria untuk kriminalisasi. Kriterianya meliputi, perilaku tersebut dikutuk oleh masyarakat karena membahayakan publik; biaya untuk kriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai; kriminalisasi tidak akan membebani institusi hukum dan tindakan itu benar-benar menghambat tujuan nasional.

Meskipun telah ada beberapa kriteria sebagai pedoman untuk melakukan kriminalisasi, namun undang-undang adalah juga merupakan hasil dari proses politik yang banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan di parlemen. Karena itu, proses kriminalisasi di Indonesia, nampaknya, tidak terkendali dan sarat dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Ada beberapa dampak yang mungkin timbul pada saat yang sama, sehingga dapat menjadi alasan mengapa doktrin tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap proses pembuatan hukum pidana administrasi.

Banyaknya undang-undang dalam hukum pidana administrasi atau di luar KUHP, akan lebih sulit untuk merekonsiliasinya ke dalam satu sistem hukum pidana. Akibatnya undang-undang tersebut kurang sinkronisasi dan harmonisasi. Ada undang-undang memiliki penyidik khusus, sedangkan yang lainnya tidak. Satu undang-undang mengharuskan penyidik khusus untuk berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, sementara undang-undang lainnya tidak. Dengan begitu banyak lembaga dan fungsi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, maka koordinasi akan menjadi lebih sulit. Karena banyak undang-undang yang memiliki penyidik khusus, maka akan lebih banyak sumber daya dan anggaran yang harus tersedia.

Kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dapat pula dicermati dari

aspek pembiayaan (cost). Semakin banyak undang-undang hukum pidana

administrasi baru diberlakukan, akan semakin banyak pula potensi orang yang terlibat dalam peradilan pidana. Akan terjadi lebih banyak penangkapan dan penahanan. Akan ada lebih banyak pidana yang dijatuhkan. Itu juga bisa menjadi alasan mengapa 18 Muladi, Beberapa Catatan Tentang Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, Makalah Disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP, Diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, di Jakarta 21 Juli 2004.

kelebihan kapasitas (overcapacity) terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Pada akhirnya akan membebani anggaran negara untuk memfasilitasi biaya makan ratusan ribu tahanan yang dalam perhitungan Romli Atmasasmita pada tahun 2014 saja mencapai angka Rp.1,5 milyar per hari.19 Sementara jika pelanggaran

administratif tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi atau proses perdata, maka banyak sumber daya dan biaya yang bisa di hemat. Karenanya patut dipertimbangkan perspektif ekonomi dengan ukuran utilitas dan efisiensi sebagaimana diajarkan Richard A Posner, bahwa “economic is a powerful tool for analyzing a vast range of legal question”.20 Lagi pula tidak akan ada begitu banyak

warga negara yang harus dikriminalisasi dan menjadi penjahat, sehingga mengurangi beban sosial ekonomi negara dan masyarakat.

3. Kesimpulan

Ultimum Remediumsebagai doktrin hukum di Indonesia sebagian besar muncul dalam diskusi akademis dan tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi di lembaga legislatif. Sumber formal dari doktrin ini hanya ditemukan dalam penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Secara implisit, pengakuan terhadap doktrin ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dalam hukum

pidana administrasi, doktrin ultimum remedium biasanya muncul dengan

menyediakan prosedur hukum perdata dan administrasi di samping prosedur pidana. Ini memberi wewenang kepada penyidik untuk memberikan prioritas dalam menerapkan prosedur hukum perdata atau administrasi ketimbang prosedur hukum pidana. Penyidik khusus memiliki wewenang yang lebih luas untuk menerapkan prosedur administrasi dibandingkan dengan penyidik kepolisian. Pengadilan belum konsisten dalam menerapkan doktrin ultimum remedium dalam putusannya terhadap tindak pidana administrasi. Ultimum remedium sangat mendesak sebagai bagian upaya pengendalian “overcriminalization” terhadap pelanggaran hukum administrasi.

Penerapan ultimum remedium terhadap tindak pidana administrasi, berguna untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, seyogyanya semua lembaga penegak hukum pidana selalu mempertimbangkan doktrin ini dalam melaksanakan wewenangnya dengan mengutamakan prosedur administrasi atau perdata daripada prosedur pidana. Tapi tidak boleh dilakukan secara general dan membabi buta untuk semua jenis pelanggaran administratif; melainkan hanya bersifat kasuistis terhadap tindak pidana administrasi yang tingkat kesalahan pelakunya relatif ringan, dan akibat perbuatan tidak menimbulkan bahaya atau meresahkan masyarakat.

19Lihat Romli Atamasasmita dan LKodrat Wibowo, (2016),Analisis Ekonomi Mikro Tentang

Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 13-14

20Lihat Richard A Posner, (2007), Economic Analysis of Law, 7th Edition, New York: Aspen

Referensi

Buku

Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana Predana Media Group, Jakarta.

---. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Atamasasmita, Romli dan Wibowo, Kodrat. (2016), Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-Undang-undang Hukum Pidana, Tidak Dipublikasikan.

Bemmelen, van. Terjemahan Hasnan. (1984). Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum. tanpa kota penerbit: Binacipta.

Husak, Douglas (2008). Over Criminalization: The Limits of The Criminal Law. New York : Oxford University Press.

Muladi. (2004).Beberapa Catatan Tentang Rancangan undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Makalah Disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP, Diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, di Jakarta. Muladi dan RS, Diah Sulistyani. (2016). Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana

dan Kebijakan Kriminal. Bandung: Alumni.

Moeljatno. (2015). Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi).Jakarta : Rineka Cipta. Packer, Herbert L. (1968). The Limits of Criminal Sanction. Stanford California :

Stanford University Press

Posner, Richard A. (2007). Economic Analysis of Law, 7th Edition. New York: Aspen

Publisher

Projodikoro, Wirjono. (2011).Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.

Roeslan Saleh, Roeslan. (1981).Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif. Aksara Baru, Jakarta.

Sudarto. (1986).Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni.

---.(1987). Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Zulfa, Eva Achjani, Akbari, Anugerah Rizki dan Samad, Zakky Ikhsan. (2017).

Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Depok : Rajawali Press.

Jurnal

Yoserwan. et.al. (2019). The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Economic Crminal Law of Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 22, Issue 2,.

&

KRIMINOLOGI

Volume 1 No 1 Oktober 2020

Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana

Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya

Topo Santoso

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua III Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) 2018-2023

santosox@ui.ac.id

INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata Kunci:

Teritorialitas, Hukum Pidana Indonesia, Kapal Laut/Pesawat Indonesia Cara pengutipan: Topo Santoso. Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020 (hlm. 17-33) Riwayat Artikel: Dikirim: 29 Juli 2020 Direview: 18 Agustus 2020 Direvisi: 25 Agustus 2020 Diterima: 01 Oktober 2020

Artikel difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Asas teritorialitas merupakan asas pokok atau asas utama, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Artikel ini membahas tiga pertanyaan: pertama, bagaimana pengaturan asas teritorialitas di Indonesia; kedua, bagaimana perluasan asas teritorialitas di Indonesia; dan ketiga, apakah asas teritorialitas dan perluasannya juga diatur di negara lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa: 1. Rumusan asas teritorialitas diatur dalam Pasal 2 KUHP inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Perkembangan pengaturan asas ini dalam hukum pidana Indonesia di Pasal 4 RUU KUHP sudah mencakup apa yang saat ini diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP serta perubahannya. Ketentuan ini juga mencakup perkembangan baru yakni tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia. 2.Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana Indonesia (bukan memperluas wilayah Indonesia). Penambahan pesawat udara ke dalam Pasal 3 KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1976. Pasal 3 diperluas ruang lingkupnya sehingga pengertian jurisdiksi kriminil Republik Indonesia mencakup pesawat udara Indonesia. 3. Semua negara menganut asas teritorialitas, sebagai contoh di Malaysia, Singapura, Thailand, Jerman dan Belanda.

Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam berbagaitext bookhukum pidana di Indonesia, hampir selalu terdapat satu bab yang membahas tentang ruang lingkup/ lingkungan berlakunya hukum pidana. Dalam membahas hal itu, para penulis menerangkan adanya empat asas/ prinsip yaitu: (1) prinsip teritorialitas, (2) prinsip nasionalitas aktif, (3) prinsip nasionalitas pasif, dan (4) prinsip universalitas. Menurut Jan Remmelink, hal tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang dalam dogmatika disebut sebagai hukum jurisdiksi atau hukum tentang ruang lingkup pemberlakuan pidana (strafaanwendingsrecht/ strafanwendingsrecht). Dalam hal seperti ini kita berurusan dengan pemberlakuan hukum pada persoalan yang mengandung unsur asing.1

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, di negara-negara lainnya masalah asas atau prinsip teritorialitas menjadi tema yang kerap ditulis. Rollin M. Perkins dalam artikelnyaThe Territorial Principle in Criminal Lawantara lain membahas bahwa teori teritorial mengambil posisi bahwa yurisdiksi hukum pidana (the criminal jurisdiction) tergantung pada tempat dilakukannya tindak pidana (the place of perpetration). Negara dimana tindak pidana itu dilakukan memiliki yurisdiksi atas tindak pidana tersebut. Ini berbeda dengan teori hukum Romawi (the Roman theory) dimana Pelaku tindak pidana (dan bukan tempat dimana tindak pidana dilakukan) yang menentukan yurisdiksi tindak pidana.2

Patrick J. Fitzgerald dalam tulisannyaThe Territorial Princicple in Penal Law: An Attempted Justificationmembahas lebih mendasar lagi persoalan penggunaan prinsip teritorialitas dihubungkan dengan justifikasi adanya hukum pidana dan sanksi pidana. Setelahnya, barulah dibahas dua pertanyaan inti yaitu apa justifikasi negara bisa menegakkan hukum pidana atas semua tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara itu dan apa yang menjustfikasi penggunaan hukum pidan atas tindak pidana yang terjadi di luar wilayah.3

Tulisannya lainnya yang membahas tentang asas teritorialitas adalah dari Lindsay Farmer berjudul Territorial Jurisdiction and Criminalization dimana penulis mengkritisi pandangan yang meremehkan persoalan teritorialitas sebagai suatu yang teknis semata. Farmer dalam artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana asas ini berkaitan dengan paradigma mengenai hukum pidana itu sendiri dan perkembangannya.4

1 Remmelink, Jan (2003), Hukum Pidana, Komentar atas Pasal- Pasal Terpenting dari Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.368.

2Perkins , Rollin M (1971), "The Territorial Principle in Criminal Law",Hastings Law Journal,

Vol. 22 (5), h. 1155-1172.

3 Fitzgerald, Patrick (1970), ""The Territorial Princicple in Penal Law: An Attempted

Justification", Criminal Law and Punishment,International & Comparative Law, Vol. 1 (29), h. 29-43.

4 Farmer, Lindsay, (2013), "Territorial Jurisdiction and Criminalization", The University of

Pembahasan tentang asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia lebih banyak dituliskan di dalam berbagai buku rujukan (text book) hukum pidana untuk perkuliahan asas-asas hukum pidana di program sarjana di perguruan tinggi atau fakultas hukum. Hampir semua buku teks hukum pidana membahas hal ini. Namun demikian, tema ini sangat sulit dijumpai menjadi tema yang diangkat dalam penelitian sarjana, magister ataupun doktor ilmu hukum di Indonesia. Demikian pula artikel di jurnal-jurnal nasional sangat jarang membahas tentang asas teritorialitas ini.

Artikel ini tidak membahas semua asas, namun lebih difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Satochid Kartanegara, asas teritorialitas merupakan asas pokok, sementara asas lainnya merupakan tambahannya.5 Demikian pula yang

dikatakan oleh Bambang Poernomo, asas teritorialitas untuk berlakunya undang-undang pidana merupakan asas sebagai dasar utama kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas lainnya dipandang sebagai pengecualian yang bersifat perluasan.6

Sebelum membahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana asas teritorialitas ini, terlebih dahulu kita membahas apa urgensi atau pentingnya membahas hal ini. Tentang pentingnya hal ini sudah dapat kita rasakan dari pengaturan dalam KUHP kita (dan juga Wetboek van Strafrecht/ WvS Hindia Belanda 1915, serta WvS Negeri Belanda 1881). Ruang lingkup berlakunya hukum pidana diatur paling awal sekali yakni di Pasal 1 KUHP (ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu) dan Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP (ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan orang).

Pasal 3 WvS 1881 Negeri Belanda dan WvS 1915 Hindia Belanda menyebut jika tindak pidana terjadi di atas "kendaraan air", karena saat WvS dibuat saat itu belum ada pesawat terbang (pesawat udara). Ketika pesawat udara kemudian mulai digunakan juga di Indonesia, sehingga perlu penambahan dari kata "kapal" menjadi "kendaraan air dan pesawat udara" melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Kekuasaan peradilan negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan penuntutan suatu perkara. Hal ini diaturnya pada Pasal 2 sampai Pasal 7 KUHP Belanda (di KUHP Indonesia diatur pada Pasal 2 sampai Pasal 9). Pengaturan di Pasal-pasal KUHP itu memperlihatkan bahwa kewenangan pengadilan Belanda (dan juga pengadilan Indonesia) tergantung pada sejumlah faktor yaitu: tempat dimana tindak pidana dilakukan, orang yang melakukan, dan sifat tindak pidana tersebut.7

5 Kartanegara, Satochid (tanpa tahun), Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Prof.Satochid

Kartanegara SH dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, h.162.

6 Poernomo, Bambang, (1994), Asas-asas Hukum Pidana, Terbitan Ketujuh, Jakarta: Ghalia

Indonesia dan Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, h. 58-59.

Artikel ini membahas tiga pertanyaan: pertama, bagaimana pengaturan asas teritorialitas di Indonesia; kedua, bagaimana perluasan asas teritorialitas di Indonesia; dan ketiga, bagaimana asas teritorialitas dan perluasannya di negara lain.

2. Pembahasan

2.1 Asas Teritorialitas di Indonesia 2.1.1 Pengaturan Asas Teritorial

Asas teritorialitas terdapat pada Buku 1 Wetboek van Strafwet (WvS) Negeri Belanda tentang Algemene Bepalingen (ketentuan umum), khususnya pada Titel 1 (Bab 1) yang mengatur mengenai Omgang van de werking van de strafwet (ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana). Prinsip itu diatur di Pasal 1 dengan rumusan:"De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt."8(huruf tebal dari penulis)

WvS Belanda tahun 1881 kemudian disalin menjadi WvS voor Nederlands Indie tahun 1915 yang berlaku tahun 1918 di Hindia Belanda. Dalam WvS Hindia Belanda prinsip teritorial itu terdapat pada Pasal 2 juga dengan rumusan sedikit diubah yaitu: "De Nederlandsch-Indische wettelijk strafbepalingen zijn toepasselijk op ieder, die zich binnen Nederlandsch-Indie aan eenig strafbaar feit schuldig maakt".9(huruf tebal dari

penulis)

WvS itu yang kemudian tetap digunakan pasca kemerdekaan Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 yang berlaku khususnya di Jawa dan Madura, kata-kata Nederlands-indische atau Nederlandsch-Indie itu diubah menjadi "Indonesich". Rumusan prinsip teritorialitas itu juga diatur dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: "Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan perbuatan yang dapat dipidana." Kemudian dengan Undang-Undang No 73 Tahun 1958, KUHP itu dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia.

2.1.2 Pengertian Asas Teritorialitas

Seperti dijelaskan di atas, dalam Pasal 2 KUHP tersebut terkandung asas teritorialitas. Inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Di sini tidak diperdulikan tentang kewarganegaraan dari si pembuat tindak pidana, yang penting tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia. Menurut prinsip ini, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Siapa yang melakukan, warga negara atau orang asing, tidak menjadi soal.10Jadi menurut asas ini,

sandarannya adalah pada tempat dimana tindak pidana dilakukan di dalam wilayah negara. Yang diutamakan adalah "teritorial" Indonesia, setiap orang melakukan tindak

8Hukum pidana Belanda berlaku untuk siapa saja yang bersalah atas pelanggaran apa pun di

Belanda.

9 Aturan pidana dalam undang-undang Hindia Belanda, berlaku bagi tiap-tiap orang yang

dalam daerah Hindia Belanda melakukan perbuatan yang dapat dipidana

pidana di wilayah ini dapat dituntut berdasarkan peraturan yang dilanggar.11 Sifat

orang yang melakukan tindak pidana tersebut diabaikan.12

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas, bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, siapapun orang nya, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Hal ini sebenarnya sangat mudah difahami, bahwa memang sepantasnya hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapapun melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, asas teritorialitas itu merupakan asas yang paling tua. Itu merupakan hal yang logis dimana ketentuan-ketentuan hukum suatu negara berlaku di wilayah negaranya sendiri.13 Demikian pula dikatakan oleh Moeljatno bahwa prinsip yang

pertama ini lah yang lazim dipakai oleh kebanyakan negara, juga Indonesia. Ini sudah wajar sebab setiap orang yang berada di wilayah suatu negara harus tunduk kepada hukum negara tersebut.14

Hal ini adalah juga bentuk kedaulatan hukum Indonesia di wilayah Indonesia sendiri. Tidak pantas apabila tindak pidana terjadi di Indonesia, sedang hukum pidana negara lain yang berlaku. Ini tentu tidak sesuai dengan kedaulatan Indonesia sendiri. Jadi, hukum pidana berlaku bagi siapapun juga yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Merupakan kewajiban suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapapun.15

Dengan demikian jelaslah bahwa, asas teritorial mempunyai dasar logika sebagai perwujudan atas kedaulatan negara untuk mempertahankan ketertiban hukum di dalam wilayah negara, dan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan pidana berarti orang itu melanggar ketertiban hukum itu.

2.1.3 Wilayah Indonesia

Seperti telah dijelaskan di atas, Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa "Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan perbuatan yang dapat dipidana." Karena itu, penyebutan "wilayah" bersifat menentukan. Terlepas dari apa kewarganegaraan si pelaku tindak pidana, terlepas dari kepentingan. Bahkan pada hukum adat pun asas teritorialitas ini juga dikenal, seperti dinyatakan oleh AZ Abidin dan Andi Hamzah bahwa menurut hukum adat di Sulawesi Selatan berdasarkan Lontara, berlaku asas wilayah, terpateri dalam pepatah adat "dimana api menyala, di situ dipadamkan," yang berarti dimana delik dilakukan, di situ diadili berdasarkan atas adat yang berlaku di wilayah itu.16

Asas teritorialitas menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Di sini berarti bahwa orangnya yang melakukan tindak pidana itu tidak mesti secara

11Kartanegara, Op.Cit., h.163. 12Kartanegara,Ibid.h.161.

13Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, (2010),Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:

PT Yarsif Watampone, h. 83.

14Moeljatno, Op.Cit.

15Abidin dan Hamzah, Op.Cit., h.84. Lihat juga Kartanegara, Op.Cit. h. 163. 16Abidin dan Hamzah, Ibid., h. 83.