BAB II

LANDASAN TEORI II.A. Pemaafan

II.A.1. Definisi Pemaafan

Pemaafan dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan konsep yang banyak diteliti, dalam bidang psikologi klinis di Barat beberapa teori tentang memaafkan berkembang pesat. Banyak peneliti yang mencoba mendefinisikan konsep pemaafan beberapa diantaranya yaitu, menurut McCullough (dalam, McCullough, Fincham & Tsang, 2003), mengatakan pemaafan adalah:

“the set of motivational changes whereby one becomes (a) decreasingly motivated to retaliate against an offending relationship partner; (b) decreasingly motivated to maintain estrangement from the offender; and (c) increasingly motivated by conciliation and goodwill for the offender, despite the offender’s hurtful actions” (pp.540)

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa pemaafan merupakan perubahan serangkaian perilaku dengan jalan menurunkan motivasi untuk membalas dendam, menjauhkan diri atau menghindar dari perilaku kekerasan dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dengan pelaku.

Selain itu, masih dalam McCullough, Fincham & Tsang, (2003) terdapat definisi pemaafan yang dikemukan oleh Enright, Gassin & Wu:

“the overcoming of negatif affect and judgement toward the offender, not by denying ourselves the right to such affect and judgement, but by endeavoring to view the offender with compassion, benevolence, and love”

Exline & Baumeister yaitu:

Jadi pemaafan adalah pembatalan dari dosa atau kesalahan dari sesesorang yang pernah menyakiti kita.

Gustafson (1999), mendefenisikan pemaafan kedalam lima point yaitu adanya; deciding, punishing, perceiving an injustice, taking action, experiecing emotional relief. Kelima point tersebut diambil dari pengertian yang ia buat yaitu:

“forgiveness means deciding not to punish a perceived injustice, taking action on thet decesion, and experiencing the emosional relief that follows.

Pemaafan dari pengertian tersebut adalah pengambilan keputusan untuk tidak menghukum, merasakan ketidakadilan, mengambil tindakan dalam keputusan dan mengikuti untuk mengurangi pengalaman yang emosional.

Worthington & Wade (1999), mendefinisikan pemaafan sebagai suatu pilihan internal korban (baik sengaja maupun tidak) untuk melepaskan rasa tidak memaafakan dan untuk mencari perdamaian/rekonsialisasi dengan pelaku jika aman, bijaksana, dan mungkin untuk dilakukan.

“is a victim’s internal choice (either unconscious or deliberate) to relinquish unforgiveness and to seek reconciliation with the offender if safe, prudent and possible to do so”

McCullought, Worthington, & Rachal (1997:321) mendefinisikan pemafaan sebagai perubahan motivasional, menurunnya motivasi untuk balas dendam dan motivasi untuk menghindar orang yang telah menyakiti, yang cenderung mencegah seseorang berespon yang destruktif dalam interaksi sosial dan mendorong seseorang untuk menunjukan perilaku yang konstruktif terhadap orang yang telah menyakitinya.

“is a motivational transformation-reduction in avoidance motivation and revenge motivation that inclines people to inhibit relationship-detructive responses and to behave constructively toward someone who has behaved destructively toward them”

Di lihat dari begitu banyaknya definisi pemaafan yang peneliti kemukakan dari berbagai tokoh, maka peneliti mengambil salah satu definisi pemafaan yang sering menjadi acuan dalam berbagai penelitian yaitu yang dikemukakan oleh McCollought et al. (1997),

“the set of motivational changes whereby one becomes (a) decreasingly motivated to retaliate against an offending relationship partner, (b) decreasingly motivated to maintain estrangement from the offender, and (c) increasingly motivated by concialiation and goodwill for the offender, despite the offender’s hurtful actions.”(p.321-322)

Dari definisi di atas dapat simpulkan bahwa pemaafan adalah perubahan serangkaian perilaku dengan jalan menurunkan motivasi untuk membalas dendam, menjauhkan diri atau menghindar dari pelaku kekerasan dan meningkatkan motivasi atau keinginan untuk berdamai dengan pelaku. Peneliti menggunakan pengertian ini dikarenakan dari pengertian ini bisa menjadi acuan dalam batasan pemaafan dari penelitian yang akan dilakukan serta pengertian ini juga mencakup dari dua dimensi pemafaan yang akan peneliti teliti yaitu dimensi intrapsikis dan interpersonal.

II.A.2. Dimensi Pemaafan

Menurut Baumeister, Exline & Sommer (dalam Wothington,1998) memaafkan merupakan suatu hal yang dipahami sebagai sesuatu yang terjadi pada

menyakitkan, dan suatu bentuk hubungan antara orang yang telah disakiti dengan orang yang menyakiti. Jadi Baumeister, Exline & Sommer (dalam Worthington, 1998) mengkategorikan pemaafan dapat terjadi karena adanya dua dimensi yang terbentuk yaitu intrapsikis dan interpersonal. Dimensi intrapsikis melibatkan keadaan dan proses yang terjadi di dalam diri orang yang disakiti secara emosional maupun pikiran dan perilaku yang menyertainya, sedangkan dimensi interpersonal lebih melihat bahwa memaafkan orang lain merupakan tindakan sosial antara sesama manusia. Maksudnya disini adalah langkah menuju mengembalikan hubungan kekondisi semula sebelum peristiwa yang menyakitkan terjadi.

Dimensi intrapsikis dan dimensi interpersonal ini saling berinteraksi yang akan menghasilkan beberapa kombinasi pemaafan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.Dua Dimensi Pemaafan dan Kombinasi yang dapat terjadi Interpersonal Act + No Intrapsychic State Hollow Forgiveness Intrapsychic State + No Interpersonal Act Silent Forgiveness

Intrapsychic State + Interpersonal Act Total Forgiveness No Intrapsychic State + No Interpersonal Act No Forgiveness

Sumber: Baumester, Exline & Sommer, (dalam Worthington, 1998)

a. Hollow Forgiveness

Kombinasi ini terjadi saat orang yang disakiti dapat mengeksperesikan pemaafan secara kongret melalui perilaku, namun orang yang disakiti belum dapat memahami dan menghayati adanya pemaafan di dalam dirinya. Orang yang

disakiti masih menyimpan rasa dendam, kebencian meskipun ia telah mengatakan kepada pelaku “saya memaafkan kamu”

Hollow forgiveness ini menggambarkan bahwa ada diskrepansi yang terjadi antara dimensi intrpsikis dengan dimensi interpersonal. Dimensi intrapsikis dari pemaafan memiliki dua langkah yaitu orang yang disakiti baru memiliki keinginan untuk memaafkan seseorang dan saat memaafkan seseorang merupakan sesuatu yang diberikan secara total serta orang yang disakiti tidak lagi merasakan kemarahan, kebencian atau dendam. Berbeda dengan dimensi interpersonal yang hanya memfokuskan pada suatu tindakan yang mengekspresikan memaafkan orang lain. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik dan salah paham karena pada saat orang disakiti mengatakan bahwa, “saya memaafkan kamu” kepada pelaku namun dari diri orang yang disakiti baru berada pada tahap awal proses pemaafan (Baumeister, Exline & Sommer dalam Worthington, 1998).

b. Silent Forgiveness

Pada kombinasi yang kedua ini merupakan kebalikan dari hollow forgiveness. dalam kombinasi ini, intrapsikis pemaafan dirasakan namun tidak ditampilkan melalui perbuatan dalam hubungan interpersonal, no interpersonal forgiveness. Orang yang disakiti tidak lagi menyimpan perasaan marah, dendam, benci kepada pelaku namun tidak mengekspresikan. Orang yang disakiti membiarkan pelaku terus merasa bersalah dan terus bertindak seolah-olah pelaku tetap bersalah.

c. Total Forgiveness

Dalam kombinasi ini, intrapsikis dan interpersonal pemaafan terjadi. Orang yang disakiti menghilangkan perasaan negatif seperti kekecewaan, benci, atau marah terhadap pelaku tentang peristiwa yang terjadi, dan pelaku dibebaskan secara lebih lanjut dari perasaan bersalah dan kewajibanya. Kemudian hubungan antara orang yang disakiti dengan pelaku kembali menjadi baik seperti sebelum peristiwa yang menyakiti terjadi (Baumeister, Exline & Sommer dalam Worthington, 1998)

d. No Forgiveness

Dalam kombinasi ini intrapsikis dan interpersonal pemaafan tidak terjadi pada orang yang disakiti. Baumeister, Exline & Sommer (dalam Worthington, 1998) menyebut kombinasi ini sebagai total grudge combination. Dijelaskan lebih lanjut oleh Baumeister, Exline & Sommer (dalam Worthington, 1998) bahwa total grudge combination terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1). Claim on Reward and Benefit

Orang yang disakiti tidak memberikan maaf kepada pelaku. Hal ini ia lakukan dengan harapan bahwa pelaku akan memberikan keuntungan praktis dan material bagi orang yang disakiti. Pelaku memiliki “hutang” kepada orang yang disakiti akibat dari perbuatan menyakitkan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, seringkali pemaafan diberikan pada saat pelaku menampilkan tindakan yang memberikan keuntungan bagi korban yang disakiti. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat material, keuntungan dapat bersifat non material.

2). To Prevent Reccurence

Dengan memberikan maaf kepada pelaku, dianggap akan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa menyakitkan terulang kembali kepada orang yang disakiti di masa yang akan datang. Dengan tidak memaafkan pelaku, orang yang disakiti akan dapat terus mengingat peristiwa yang menyakitkan tersebut dan dengan demikian diharapkan pelaku tidak mudah untuk mengulang lagi peristiwa yang menyakiti tersebut.

3). Continued Suffering

Perasaan atau emosi yang selalu dirasakan oleh orang yang disakiti sebagai korban dari peristiwa yang menyakitkan dan membuat ia menderita berkepanjangan oleh peristiwa tersebut akan mempengaruhinya dalam membuat keputusan untuk memaafkan pelaku. Konsekuensi dari peristiwa menyakitkan yang dialami korban di masa lalu berlanjut hingga hubungan mereka di masa akan datang, maka akan sulit bagi korban untuk memaafkan pelaku.

4). Pride and Revenge

Peristiwa menyakitkan yang dialami orang yang disakiti berpengaruh terhadap harga diri. Jika orang yang disakiti memberikan pemaafan baik secara intrapsikis maupun interpersonal kepada pelaku dengan cepat maka orang disakiti merasa bahwa hal yang dilakukannya itu akan mempermalukan dirinya sendiri di depan pelaku dan tidak mempunyai harga diri. Selain hal itu jika orang yang disakiti dengan cepat memaafkan pelaku, maka orang yang disakiti akan cenderung dipersepsikan sebagai orang yang bodoh.

5). Principled Refusal

Pemaafan tidak diberikan oleh orang yang disakiti, karena hal ini dianggap mengabaikan prinsip yang telah baku atau standar hukum yang ada. Pemaafan diidentikan dengan memberikan pengampunan hukum terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah melalui sistem peradilan yang ada, oleh karena itu pemaafan dilihat sebagai perbuatan yang keliru

Dimensi pemaafan yang peneliti cantumkan diatas digunakan untuk melihat dan menjadi acuan dimensi pemaafan apakah yang terbentuk dari proses memaafkan oleh korban perkosaan, dan kombinasi pemaafan apa yang terbentuk. Meskipun total forgiveness sulit dicapai, tetapi paling tidak dengan adanya 4 kombinasi pemaafan dapat dilihat seberapa dalam korban perkosaan memaafkan pelakunya.

II.A.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Untuk Memaafkan Telah digambarkan bahwa memaafkan merupakan tindakan yang sangat sulit dilakukan. Ada berbagai kondisi yang mempengaruhi terjadinya tindakan memaafkan ini. Kondisi-kondisi itu antara lain bisa merupakan penghambat ataupun penunjang terwujudnya pemaafan. Kondisi-kondisi itu antara lain adalah: a. Respon pelanggar

Studi Exline dkk (dalam Worthington, 1998) menemukan bahwa respon pelaku merupakan prediktor tunggal terbesar dari memaafkan seseorang. Permintaan maaf pelaku berkorelasi positif dengan kecenderungan korban untuk memafkan. Tindakan pelaku dalam proses meminta maaf seperti

pengakuan akan kesalahannya lalu berjanji akan mengubah tindakannya akan sangat membantu korban untuk memaafkan pelaku

b. Karakteristik serangan

Faktor yang berkaitan dengan persepsi dari kadar penderitaan atau kepahitan yang dialami oleh korban serta konsekuensi yang menyertai serangan tersebut. Girard & Mullet, Ohbucci, Kameda & Agarie (dalam McCullough, Sandage, Brown, Rachal, Worthington & Hight, 1998) berpendapat bahwa semakin intens serangan yang dilakukan, maka akan sulit pelaku dimaafkan oleh korban.

c. Kualitas hubungan interpersonal

Faktor-faktor hubungan seperti kedekatan, komitmen dan kepuasan juga merupakan faktor yang menentukan dalam memaafkan. Orang-orang yang cenderung lebih bisa memaafkan dalam suatu hubungan dikarakteristikan dengan adanya kedekatan, komitmen dan kepuasan. Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan terhadap 100 pasangan, baik itu sebagai orang yang memaafkan maupun sebagai orang yang sudah menyakiti pasangan. Kedua-duanya melaporkan adanya tingkatan kedekatan, komitmen maupun kepuasan yang dihubungkan dengan tingkatan memaafkan.

d. Faktor kepribadian

Bila korban merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pelaku (karena merasa dipihak yang benar), maka perilaku memaafkan tidak akan dapat dilakukan oleh korban (Exline, Baumesiter & Sommer, 1998).

e. Nilai-nilai agama

Studi yang menunjukkan bahwa nilai dan praktek keagamaan berhubungan positif dengan sikap yang mendukung tindakan memaafkan (Gorsuch &Hou; Poloma & Gallup; DiBlasio dalam Pertiwi 2004). Studi yang dilakukan Wuthnow (dalam Pertiwi, 2004) menunjukan bahwa kegiatan kelompok agama yang bersifat emosional seperti sharing dan doa bersama, terbukti membantu individu memaafkan orang lain.

f. Lamanya waktu setelah peristiwa yang menyakitkan tersebut terjadi

Jika kejadian menyakitkan itu baru terjadi, tindakan memaafkan amat sulit dilakukan (Nort dalam Pertiwi, 2004). Waktu memiliki pengaruh pada kemampuan korban untuk memaafkan; makin panjang waktu berlalu sejak terjadinya peristiwa yang menyakitkan tersebut, maka makin mudah korban melupakan pelaku kekerasan.

g. Proses emosional dan kognitif

Adapun hal yang termasuk dalam proses emosional dan kognitif adalah empati, perspektif saling menerima, ruminasi dan supresi. Empati dan perspektif saling menerima cukup berperan dalam kualitas prososial seseorang seperti keinginan untuk meneolong orang lain, hal ini akan tampak jelas dalam memaafkan. Perasaan empati yang berdampak kepada orang yang telah menyakiti kita dan memahami perspektif kognitifnya mempunyai korelasi yang tinggi dalam pengukuran memaafkan yang dilakukan oleh McCullough (2000) secara umum. Ruminasi diartikan sebagai sulitnya untuk melupakan orang yang telah menyakiti. Karena pikiran, perasaan dan gambaran buruk

tentangnya selalu muncul dan mengganggu diri individu. Hal-hal tersebut muncul karena peristiwa buruk yang pernah dialami karena kesalahan orang lain tersebut ditekan, dan dalam hal ini individu melakukan supresi.

Faktor-faktor diatas sangat menentukan dalam memilih untuk memaafkan atau tidak pelaku oleh koban perkosaan. Oleh sebab itu peneliti memasukan faktor-faktor ini sebagai acuan dalam penelitian di lapangan nantinya walaupun sebenarnya masih banyak faktor lain yang akan mempengaruhi bahkan bisa saja peneliti menemukan faktor-faktor baru dalam proses pemaafan pada korban perkosaan.

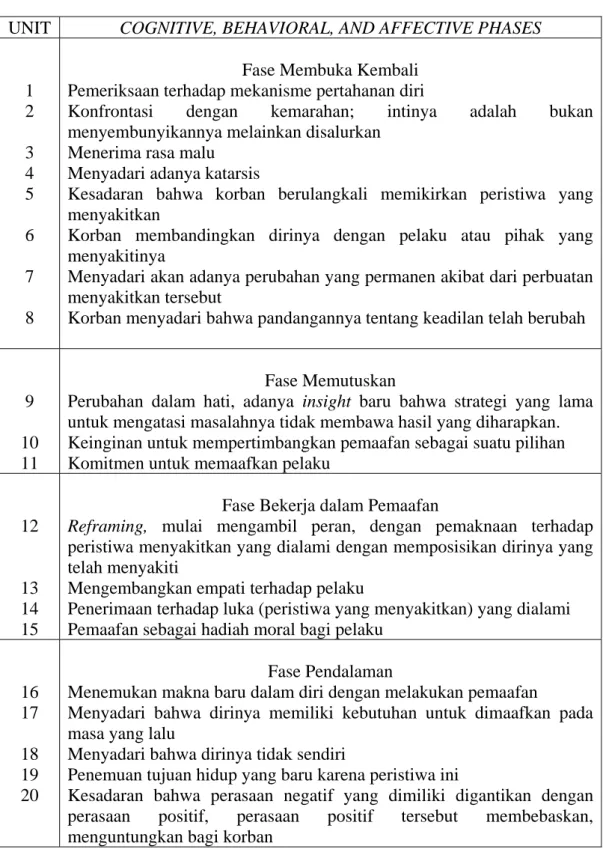

II.A.4. Proses dalam Pemaafan

Enright & Coyle (1998) mengembangkan suatu model proses dari pemaafan. Model tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang terjadi dalam proses memaafkan. Proses tersebut dibagi kedalam empat fase yaitu: fase membuka kembali (uncovering phase), fase memutuskan (decision phase), fase bekerja (work phase), dan fase pendalaman (deepening phase). Secara rinci Enrigh & Coyle (1998) menjelaskan dalam bentuk tabel:

Table 2. Proses Pemaafan

UNIT COGNITIVE, BEHAVIORAL, AND AFFECTIVE PHASES

1 2 3 4 5 6 7 8

Fase Membuka Kembali Pemeriksaan terhadap mekanisme pertahanan diri

Konfrontasi dengan kemarahan; intinya adalah bukan menyembunyikannya melainkan disalurkan

Menerima rasa malu Menyadari adanya katarsis

Kesadaran bahwa korban berulangkali memikirkan peristiwa yang menyakitkan

Korban membandingkan dirinya dengan pelaku atau pihak yang menyakitinya

Menyadari akan adanya perubahan yang permanen akibat dari perbuatan menyakitkan tersebut

Korban menyadari bahwa pandangannya tentang keadilan telah berubah

9 10 11

Fase Memutuskan

Perubahan dalam hati, adanya insight baru bahwa strategi yang lama untuk mengatasi masalahnya tidak membawa hasil yang diharapkan. Keinginan untuk mempertimbangkan pemaafan sebagai suatu pilihan Komitmen untuk memaafkan pelaku

12

13 14 15

Fase Bekerja dalam Pemaafan

Reframing, mulai mengambil peran, dengan pemaknaan terhadap peristiwa menyakitkan yang dialami dengan memposisikan dirinya yang telah menyakiti

Mengembangkan empati terhadap pelaku

Penerimaan terhadap luka (peristiwa yang menyakitkan) yang dialami Pemaafan sebagai hadiah moral bagi pelaku

16 17 18 19 20 Fase Pendalaman

Menemukan makna baru dalam diri dengan melakukan pemaafan

Menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan untuk dimaafkan pada masa yang lalu

Menyadari bahwa dirinya tidak sendiri

Penemuan tujuan hidup yang baru karena peristiwa ini

Kesadaran bahwa perasaan negatif yang dimiliki digantikan dengan perasaan positif, perasaan positif tersebut membebaskan, menguntungkan bagi korban

II.B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekeran Seksual/Perkosaan II.B.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

PBB tahun 1993, mendefinisikan tentang kekerasan terhadap perempuan yaitu:

“...kekerasan terhadap peempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi” (pasal 1 Deklerasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB tahun 1993, dalam Luhulima, 2000).

Poerwandari (dalam Luhulima, 2000) menjelaskan kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan dalam 3 bentuk:

a. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal.

Yaitu berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain. Termasuk di sini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

b. Kekerasan dalam area publik.

Yaitu berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Termasuk berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja, juga untuk pekerjaan domestik, seperti baby sitter, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit), di tempat umum (kendaraan umum, pasar, restoran dan tempat-tempat umum lain); di lembaga-lembaga pendidikan; dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis yang meluas distribusinya (minsalnya pornografi, perdagangan perempuan-pelacuran paksa) maupun bentuk-bentuk lain.

c. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara.

Kekerasan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan/dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Termasuk bagian ini adalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, situasi konflik bersenjata, berkaitan dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Menurut Poerwandari (dalam Luhulima, 2000), adapun hubungan pelaku dalam kaitan dengan korban tindak kekerasan terhadap perempuan adalah:

a. Pelaku, dapat merupakan orang asing/salaing tidak kenal ataupun orang yang dikenal (suami, keluarga, pacar, tunangan, bekas pacar, teman/kenalan, atau rekan kerja).

b. Orang dengan posisi otoritas (atasan, pengajar, atau pemberi jasa tertentu). c. Negara dan/atau wakilnya (militer, pejabat,lebih dari satu individu, atau lebih

dari satu kelompok).

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan dimensi atau bentuk-bentuknya dapat dibagi menjadi beberapa macam (Peorwandari, 2004):

a. Kekerasan fisik: Pemukulan, pengeroyokan, penggunaan senjata untuk menyakiti, melukai; penyiksaan, penggunaan obat untuk menyakitri, penghancuran fisik, pembunuhan, dalam banyak manifestasinya.

b. Kekerasan seksual/reproduksi: serangan atau upaya fisik untuk melukai pada alat seksual/reproduksi; ataupun serangan psikologis (kegiatan merendahkan, menghina) yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek, minsalnya: manipulasi seksual pada anak-anak (atau pihak yang tidak memiliki posisi tawar setara), pemaksaan hubungan seksual/perkosaan, pemaksaan bentuk-bentuk hubungan seksual, sadisme dalam relasi seksual, mutilasi alat seksual, pemaksaan aborsi, penghamilan paksa, dan bentuk-bentuk lain.

c. Kekerasan psikologis: penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, perendahan, kegiatan mempermalukan, upaya membuat takut, teror dalam banyak manifestasinya. Misal: makian kata-kata kasar, ancaman, pengutitan, penghinaan; dan banyak bentuk kekerasan fisik/seksual yang berdampak psikologis, misal: penelanjangan, pemerkosaan).

d. Kekerasan deprivasi: penelantaran (misal anak); penjauhan dari pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum,buang air, udara, ber-sosialisasi, bekerja)

dalam berbagai bentuknya. Misal: pengurungan, pembiaran tanpa makanan dan minuman, pembiaran orang sakit serius.

Kekerasan terhadap perempuan yang peneliti kemukan di atas digunakan sebagai pemamaparan dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan kaitannya dalam penelitian ini adalah bahwa perkosaan merupakan salah satu kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan seksual, fisik bahkan sampai pada psikologis.

II.B.2. Definisi Perkosaan

Menurut Foley & Davies (dalam Fausiah, 2002), “perkosaan” yang dalam bahasa Inggris disebut “rape” berasal dari kata “rapere” (bahasa latin) yang berarti “to steal”, “seize” atau “carry away”. Adapun definisi perkosaan sendiri disebutkan: the use of threat, physical force, or intimidation in obtaining sexual relation with another person against his or her own will.

Beberapa definisi lain misalnya:

“...an individual who forces another person to submit to or commit a sexual act against that person’s will though intimidation, threat, or physical force and without person’s consent” (Groth dalam Fausiah, 2002) “...hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehenak bersama, dipaksakan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya” (Poerwandari dalam Luhulima, 2000)

Matlin (dalam Fausiah, 2002) menekankan bahwa perkosaan adalah tindak kriminal dan tidak hanya sekedar nafsu. Dalam perkosaan, korban dipermalukan dan direndahkan lebih dari sekedar perampokan atau kekerasan fisik belaka. Hal senada juga dikemukakan oleh Poerwandari (dalam Luhulima, 2002) yang menyatakan bahwa perkosaan merupakan tindakan pseudo-seksual, yang tidak hanya sekedar dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, namun berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada pihak korban oleh pelaku.

II.B.3. Jenis-jenis Perkosaan

Hasbianto & Triningtyasasih (dalam Fausiah, 2002) menggolongkan perkosaan berdasarkan pelaku dan cara melakukannya:

a. Berdasarkan pelakunya

1). Perkosaan oleh orang yang dikenal. Perkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga (ayah, paman, atau saudara)

2). Perkosaan oleh pacar (dating rape). Yaitu perkosaan yang terjadi ketika korban berkencan dengan pacarnya. Keanyakan karena dikondisikan berkencan ditempat yang sepi. Seringkali diawali dengan cumbuan, dan diakhiri dengan pemaksaan hubungan seksual.

3). Perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Biasanya terjadi pada istri yang memiliki ketergantungan kepada suami, atau karena adanya anggapan bahwa istri merupakan obyek seksual suami. Bentuknya adalah

pemaksaan hubungan pada waktu atau dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri.

4). Perkosaan oleh orang asing/tidak dikenal. Perkosaan jenis ini sering disertai tindakan kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

b. Berdasarkan cara melakukannya

1). Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan. Misalnya dengan janji korban akan dinikahi, tidak akan ditinggalkan.

2). Perkosaan dengan ancaman halus. Biasanya terjadi pada korban yang memiliki ketergantungan sosial/ekonomi pada pelaku, seperti majikan pada pembantu atau guru pada murid.

3). Perkosaan dengan paksaan fisik, yang dilakukan dengan ancaman menggunakan senjata, ataupun dengan kekuatan fisik.

4). Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu (penggunaan obat-obatan, hipnotis). Perkosaan jenis ini dilakukan dengan cara menghilangkan kesadaran korban terlebih dahulu, baik dengan memakai obat, hipnotis.

Foley & Davies (dalam Fausiah, 2002) mengemukakan pembagian lain dari perkosaan, yang meliputi:

1). Percobaan perkosaan (attempted rape), dimana pelaku sudah melakukan usaha penetrasi kepada korban, namun tidak dapat melakukannya sepenuhnya karena sesuatu hal. Misalnya adanya interupsi dari polisi atau orang lain.

2). Statutory rape, yaitu hubungan seksual antara orang yang usianya 18 tahun atau lebih (dewasa) dengan seseorang yang berusia kurang dari 14 tahun, dan bukan merupakan pasangannya. Pada perkosaan jenis ini pembatasan hanya dari segi umur. Sehingga hubungan seksual atas dasar suka-sama suka yang dilakukan di luar persetujuan orang tua dapat masuk dalam kategori ini.

3). Incest, adalah hubungan seksual, pernikahan, atau kohabitasi dengan keluarga sedarah tanpa memandang legitimasi dari tindakan tersebut. Defenisi incest kemudian berkembang dengan memasukkan hubungan seksual antara anak angkat dengan orang tua anggkatnya.

4). Indecent assault, yang meliputi tindakan memegang “daerah pribadi” pada tubuh seseorang (daerah kelamin, payudara, atau pantat) yang bukan pasangannya, dalam keadaan di mana korban mengetahui bahwa tindakan semacam itu berbahaya atau tidak menyenangkan.

5). Involuntary deviate sexual intercouse, yaitu intercousse secara oral maupun anal dengan seseorang tanpa persetujuannya, baik dengan ancaman atau paksaan, pada kondisi korban yang tidak sadar, terbelakang mental, atau di bawah usia 14 tahun.

6). Kekerasan seksual pada anak, adalah hubungan seksual yang dipaksakan pada anak-anak oleh orang lain.

Berbagai jenis perkosaan yang telah peneliti kemukan di atas digunakan untuk batasan acuan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Jadi dapat dikatakan korban perkosaan yang akan digunakan menjadi sampel bisa dalam

berbagai jenis kasus perkosaan asalkan sampel tersebut sudah memenuhi kriteria dari jenis-jenis perkosaan yang ada diatas.

II.B.4. Reaksi Korban Perkosan a. Reaksi Selama Perkosaan

Menurut Matlin (dalam Fausiah, 2002) tidak ada reaksi tunggal yang dilakukan oleh korban selama mengalami perkosaan. Respon korban tergantung pada persepsinya, antara lain apakah perkosaan itu sesuatu yang tiba-tiba atau dilakukan pada saat kencan, tahapan perkembangan korban, apakah ia mengenal pelaku. Akan tetapi kebanyakan perempuan yang mengalami perkosaan menyebutkan bahwa mereka sangat gelisah, ketakutan, khawatir, merasa ngeri, dan bingung, dengan barbagai pikiran muncul di kepala mereka (Killpatrick, Resick, & Veronen dalam Fausiah, 2002).

Respons “fright-panic” semacam ini terutama terjadi pada korban yang menganggap hidup mereka dalam bahaya besar. Persepsi dan daya nilai mereka sangat terganggu, karena segala daya upaya mereka kerahkan untuk bertahan hidup (Katz & Mazur dalam Fausiah, 2002). Selanjutnya mereka menambahkan, bahwa dari sudut pandang korban, kekerasan seksual terjadi tanpa diperkirakan. Maka ketika serangan terjadi, mereka mengalami shock, tidak dapat melakukan suatu tindakan dan berpikir jernih. Akibatnya korban tidak dapat bereaksi secara efektif.

Timbul kontroversi di masyarakat tentang perlu atau tidaknya korban memberikan perlawanan. Sebenarnya, hampir seluruh korban melawan, baik

secara fisik maupun verbal, yang derajatnya tergantung dari beberapa faktor (Fausiah, 2002). Penelitian menunjukan remaja dan orang dewasa lebih mungkin melakukan perlawanan dari pada korban yang lebih muda. Perempuan dari tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah lebih mungkin menunjukan perlawanan secara fisik, jika dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi. Juga perempuan lebih mungkin melawan jika pelaku tidak melakukan kejahatan lain dan tanpa senjata (Kartz & Mazur dalam Fausiah, 2002).

b Reaksi Setelah Perkosaan

Perkosaan merupakan peristiwa yang mengakibatkan beban masalah yang berat bagi korban, beban semakin berat dengan adanya masalah psikologis yang dialami korban sesudah adanya peristiwa perkosaan. Korban mengalami apa yang disebut sebagai Rape Trauma Syndrome (dalam Wrightsman, 2000) . Ada 2 jenis tahapan dalam Rape Trauma Syndrome yaitu: acute crisis phase dan long term reaction, berikut ciri-ciri dari kedua phase tersebut:

1). Acute Crisis Phase

Acute crisis phase ditandai dengan perubahan yang menjadi kacau, shock, pengalaman diserang berulang dalam pikiran, mimpi buruk, insomnia, terhina, merasa buruk, bersalah, malu, dan dorongan menyalahkan diri, marah, serta keinginan untuk balas dendam. Seringkali, korban menyadari bahwa perasaan-perasaan negatif ini muncul dalam situasi yang tidak seharusnya. Misalnya marah

berlebihan, terlalu mendisiplinkan anak, terlalu sensitif terhadap pembicaraan mengenai perkosaan.

Reaksi fisik seperti : Gemetaran, detak jantung cepat, sakit, otot-otot menjadi tegang, nafas memburu, mati rasa. Bahkan ada yang sampai depresi, bunuh diri, harga-diri menurun. Terganggu pola makan dan tidur, untuk tingkat tertentu kepribadian menjadi tidak menentu seperti : bingung dan disorientasi, mematung dan mati rasa sehingga mereka tidak berespon dengan lingkungannya.

2). Long-Term Reaction

Perkosaan akan merusak kehidupan seseorang, tidak hanya dalam hitungan hari atau minggu namun bahkan bulan atau tahun. Dalam keseharian, setelah peristwa perkosaan berlalu relatif lama, korban mungkin terlihat telah menjalani kehidupan dengan wajar. Akan tetapi, jika kita memperhatikan dan mendengarkan pembicaraannya dengan sungguh-sungguh, akan tampak adanya luka psikologis yang sebelumnya tersembunyi.

Pada long–term reaction bentuk yang terjadi berupa: cemas, bersalah, malu, fantasi menakutkan, merasa kotor, tidak berdaya atau isolasi, dan simtom fisik berupa: perkembangan kognisi terganggu ”selalu dihantui” secara jelas oleh memori yang traumatik, phobia, masalah seksual, perubahan gaya hidup

Berbagai reaksi selama dan setelah terjadi perkosaan akan menjadi acuan bagaimana sesungguhnya reaksi selama dan setelah perkosaan terjadi pada korban, bentuk dari reaksi ini akan mempengaruhi bagaimana proses pemaafan yang akan mereka lewati karena reaksi ini adalah bentuk dari emosi-emosi negatif

yang merupakan manifestasi dari rasa tidak memaafkan (unforgiveness) yang akan bisa berubah menjadi pemaafan.

II.C. Dinamika Pemaafan pada Korban Perkosaan

Sulit untuk membatasi pengertian dari perkosaan hal ini dikarenakan kasus itu sendiri yang sangat sensitif. Berbagai macam jenis dan bentuk perkosaan yaitu berupa cara melakukannya dan berdasarkan pelakunya (Hasbianto & Triningtyasasih dalam Fausiah, 2002). Foley & Davies (dalam Fausiah, 2002) mengemukakan pembagian lain dari perkosaan, yang meliputi: percobaan perkosaan, statutory rape, incest, indecent assault, involuntary deviate sexual intercouse, kekerasan seksual pada anak.

Perkosaan merupakan peristiwa yang mengakibatkan beban masalah yang berat bagi korban yang mengalaminya. Berbagai respon akan dimunculkan oleh korban perkosaan, respon yang muncul biasanya berupa reaksi perilaku dan reaksi emosional. Reaksi tersebut akan ditunjukan mulai dari selama perkosaan sampai reaksi setelah perkosaan.

Menurut Matlin (dalam Fausiah, 2002) tidak ada reaksi tunggal yang dilakukan oleh korban selama mengalami pekorsaan. Respon korban tergantung pada persepsinya, antara lain apakah perkosaan itu sesuatu yang tiba-tiba atau dilakukan pada saat kencan, tahapan perkembangan korban, apakah ia mengenal pelaku. Sedangkan reaksi yang muncul setelah perkosaan berupa: korban akan dihinggapi berbagai rasa takut, antara lain takut akan reaksi keluarga dan teman-teman, takut orang lain tidak mempercayai keterangannya, takut diperiksa oleh

dokter, takut melapor pada aparat, atau takut pemerkosa melakukan balas dendam jika ia melapor. Di samping itu korban juga mengalami serangkaian reaksi emosional seperti syok, rasa tidak percaya, marah, malu, menyalahkan diri sendiri, kacau, bingung, ataupun histeris.

Reaksi yang ditunjukan oleh diatas dapat dikatakan sebagai kondisi tidak memaafkan. Warthington (1999) mendefinisikan tidak memaafkan sebagai emosi negatif yang melibatkan kemarahan, kegetiran, dan kebencian, bersamaan dengan motivasi menghindar atau pembalasan terhadap pelaku (orang yang berbuat salah). Worthington juga mengemukakan untuk mengurangi tidak memaafkan adalah dengan menciptakan pemaafan. Jadi begitu juga halnya dengan korban perkosaan emosi-emosi negatif yang dimilikinya seperti kemarahan, kegetiran, penolakan diri bahkan trauma dapat dipulihkan kembali dengan menciptakan pemaafan. Terdapat 4 fase dalam pemaafan, yaitu fase membuka kembali, fase memutuskan, fase bekerja dalam pemaafan dan fase pendalaman.

Enright (2001) mengatakan bahwa pemaafan (forgiveness) merupakan pilihan (choice) apakah seseorang memilih memafkan atau tidak memaafkan, jadi tidak semua orang mau memaafkan dan mampu melakukan pemaafan setelah melalui peristiwa yang menyakitkan. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa seseorang tidak mau atau enggan untuk memaafkan. Menurut Baumeister, Exline & sommer (dalam Worthington, 1998), faktor yang mempengaruhi untuk memilih memaafkan adalah banyaknya pengorbanan yang harus dilakukan, kecenderungan munculnya kembali peristiwa yang menyakitkan, penderitaan diri yang masih dirasakan, harga diri dan dendam. Faktor lain yang

juga mempengaruhi adalah respon pelanggar, karakteristik serangan, kualitas hubungan interpersonal, faktor kepribadian, nilai-nilai agama, proses emosional dan kognitif, lamanya waktu setelah peristiwa yang menyakitkan tersebut terjadi. Peneliti juga berasumsi bahwa faktor usia, perkawinan (jika pelaku menikahi korban), pendidikan, suku bangsa, juga mempengaruhi korban untuk memilih memaafkan pelaku.

Baumeister, Exline & Sommer (dalam Worthington, 1998), mengatakan bahwa ada dua dimensi utama (mayor) dalam pemaafan yaitu: terdapat dimensi interpersonal dan dimensi intrapsikis. Pada dimensi interpersonal seorang korban memaafkan pelaku yang telah melukainya bukan semata-mata demi kepentingan diri korban melainkan justru demi menolong pelaku, pelaku tidak terbebani dengan masa lalunya sebagai pelaku kejahatan (offender). Pada dimensi kedua yaitu intrapsikis (intrapychic) pemaafan pada dimensi ini ditandai dengan korban berhenti merasa marah atau benci terhadap pelaku kejahatan dan mulai memahami peristiwa dari sudut pandang pelaku kejahatan tersebut. Kedua dimensi utama pemaafan (forgiveness) ini selanjutnya kemudian akan membentuk 4 macam kombinasi pemaafan (forgiveness) yaitu : hollow forgiveness (korban dapat memaafkan secara interpersonal, namun tidak memaafkan secara intrapsikis), silent forgiveness (korban secara intrapsikis mampu memaafkan transgressor, namun tidak mampu memaafkan secara interpersonal), total forgiveness (korban dapat memaafkan pelaku pelanggaran baik secara intrapsikis maupun intrapersonal) dan no forgiveness (dalam kombinasi ini korban baik secara interpersonal ataupun intrapsikis tidak dapat memaafkan pelaku).

Gambar 1

Dinamika pemaafan pada korban perkosaan

(Hasbianto &Triningtyasasih) Berdasarkan pelakunya Berdasarkan cara melakukanya

(Foley & Davies) Attempted rape Statutory rape Incest Indecent assault Involuntary deviate sexual intercause pedophilia

Reaksi selama perkosaan

Pemaafan Respon pelanggar Karakteristik serangan Kualitas hubungan interpersonal Faktor kepribadian Nilai-nilai agama

Lamanya waktu yang sudah dilewati setelah kejadian Proses emosional dan

kognitif Interpersonal Intrapsikis Hollow forgiveness Silent forgiveness Total forgiveness No forgiveness

Reaksi setelah perkosaan KORBAN PERKOSAAN Proses pemaafan Usia Pendidikan Suku Status perkawinan

Keterangan :

: dibahas dalam penelitian

: Responden

: Korelasi