Lahan Kritis Definisi Lahan kritis

Definisi dan kriteria lahan kritis telah dibuat oleh beberapa instansi pemerintah. Perbedaan pengertian ini perlu diselaraskan untuk meminimalisir perbedaan dalam penentuan deliniasi lahan kritis. Perbedaan ini timbul dikarenakan adanya dasar pengelompokkan penamaan yang berbeda yang disesuaikan dengan keperluan tugas tiap instansi.

Kurnia et al. (2005) menyebutkan bahwa pengertian yang menggambarkan kerusakan lahan dengan degradasi lahan (land degradation), yaitu suatu proses yang menyebabkan produktivitas lahan menjadi rendah, baik sementara maupun tetap. Proses tersebut meliputi berbagai bentuk tingkat kerusakan tanah (soil degradation), pengaruh manusia terhadap sumberdaya lahan, penggundulan hutan (deforestation), dan penurunan produktivitas padang penggembalaan. Dampak kerusakan antara lain berubahnya permukaan tanah serta hilangnya tanah lapisan atas dan vegetasi.

Pada penggunaan istilah “lahan kritis”, perlu dijelaskan tentang segi kekritisannya. Notohadiprawiro (2006) menjelaskan bahwa ada lahan yang kritis (gawat) menurut keadaan fisiknya. Lahan mengalami rusak berat, sehingga harkat kemampuannya berada jauh di bawah harkat tepian. “Rusak” dapat berarti:

Tanahnya tererosi berat

Tanahnya mengalami penimbunan yang merusak (detrimental deposition). Tanahnya terdegradasi berat karena : Pelindian (leaching), Penggaraman,

Pemasaman (pembentukan tanah sulfat masam), Alkalinitas yang sangat meningkat (pengembangan tanah sodik), Pelonggokan racun tanaman (Al, B), Gleisasi, Kehancuran struktur karena dispersi kuat, atau karena pemampatan, Pendangkalan jeluk mempan (effective depth) karena penebalan lapisan padas, Kehilangan daya serap air atau daya simpan lengas tanah karena pengeringan yang tak-terbalikkan (irreversible desiccation) sebagai akibat pengatusan lampau batas (mudah terjadi pada tanah gambut).

Sumber air mengalami pencemaran atau kemerosotan mutu

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (Puslittanak, 1997) mendefinisikan lahan kritis sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan fisik tanah karena berkurangnya penutupan vegetasi dan adanya gejala erosi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi dan daerah lingkungannya.

Wiradisastra et al. (1991) mendefinisikan lahan kritis sebagai lahan yang berada di daerah hidro-orologi (daerah dengan besarnya fluktuasi debit air sungai dan tingkat kerusakan tanah serta tingkat erosi tinggi) dan atau lahan didaerah perladangan berpindah serta penggarapan tanah yang merusak tanah dan lingkungan.

Pengertian lahan kritis menurut FAO (1997) adalah lahan yang mengalami penurunan produktivitas tanah yang disebabkan hilangnya tanah lapisan atas oleh erosi sehingga mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produktivitas tanah, permukiman dan kehidupan sosial ekonomi.

Menurut Karmelia (2006) lahan dapat dikategorikan sebagai lahan kritis apabila lahan tersebut mengalami kerusakan dan kehilangan fungsi secara fisik kimia, hidro-orologi dan sosial ekonomi. Lahan kritis secara fisik adalah lahan yang mengalami kerusakan sehingga untuk perbaikannya memerlukan investasi yang besar, sedangkan lahan kritis secara kimia adalah lahan yang bila ditinjau dari tingkat kesuburan, salinasi dan keracunan/toksisitasnya tidak lagi memberikan dukungan positif terhadap pertumbuhan tanaman bila lahan tersebut diusahakan sebagai areal pertanian. Fungsi hidroorologi tanah berkaitan dengan fungsi tanah dalam mengatur tata air. Hal ini berkaitan dengan kemampuan tanah untuk menahan, menyerap dan menyimpan air. Lahan kritis secara hidroorologi berkaitan dengan berkurangnya kemampuan lahan dalam menjalankan salah satu atau lebih dari ketiga kemampuan tadi.

Lahan kritis secara sosial ekonomi adalah lahan yang sebenarnya masih mempunyai potensi untuk usaha pertanian dengan tingkat kesuburan relatif baik, tetapi karena adanya faktor penghambat sosial ekonomi (misalnya sengketa pemilikan lahan, sulit pemasaran hasil atau harga produksi sangat rendah) maka lahan tersebut ditinggalkan penggarapnya sehingga menjadi terlantar.

Departemen Kehutanan menitikberatkan penanganan masalah lahan kritis dari segi sifat hidrologi lahan. Dasar penentuan suatu lahan kritis atau tidak adalah tingkat penutupan lahan oleh vegetasi dan kemiringan lereng. Departemen Kehutanan (2003b) mendefinisikan lahan kritis sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kehilangan atau berkurang fungsinya (fungsi produksi dan pengatur tata air). Menurunnya fungsi tersebut disebabkan oleh penggunaan lahan yang kurang atau tidak memperhatkan teknik konservasi tanah, sehingga menimbulkan erosi, tanah longsor, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah, tata air dan lingkungan.

Inti dari definisi lahan kritis seperti tersebut diatas adalah suatu lahan yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kaidah konservasi tanah dan air yang tidak dilaksanakan sehingga fungsinya berkurang atau hilang sama sekali sampai ambang batas yang telah ditentukan atau ditetapkan.

Kriteria Lahan Kritis

Dalam penentuan kriteria lahan kritis, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (Puslittanak, 1997) menggunakan parameter kondisi penutupan vegetasi, tingkat torehan / kerapatan drainase, penggunaan lahan dan kedalaman tanah. Parameter – parameter lahan kritis tersebut selanjutnya digunakan untuk membedakan lahan kritis kedalam empat tingkat kekritisan yaitu potensial kritis, semi kritis, kritis dan sangat kritis.

Potensial Kritis

Lahan potensial kritis adalah lahan-lahan yang masih berfungsi sebagai fungsi produksi dan fungsi perlindungan. Pada lahan pertanian, lahan tersebut masih produktif bila diusahakan untuk pertanian. Tetapi bila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi maka tanah menjadi rusak dan lahan akan menjadi semi kritis atau kritis. Pada daerah hutan yang berlereng, apabila lahan tersebut terbuka akan mengakibatkan lahan menjadi kritis.

Kondisi lapang lahan potensial kritis dicirikan dengan :

a. Lahan masih mempunyai fungsi produksi dan perlindungan, akan tetapi pada lereng yang curam akan berbahaya menjadi kritis bila lahan tersebut dibuka karena akan terjadi erosi yang berat.

b. Pada lahan pertanian dengan erosi ringan, erosi dapat meningkat bila tidak diperhatikan dan tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan erosi atau konservasi tanah.

c. Kedalaman tanah efektif cukup dalam.

d. Persentase penutupan lahan relatif masih tinggi (vegetasi rapat) e. Penggunaan lahan hutan, belukar dan perkebunan.

f. Lahan dikelola dengan baik. g. Tingkat erosi ringan. Semi Kritis

Lahan semi kritis adalah lahan-lahan yang fungsi produksi dan perlindungan sudah berkurang. Tanah telah mengalami erosi namun masih dapat dilaksanakan usaha pertanian dengan hasil yang rendah.

Lahan semi kritis di lapangan dicirikan dengan keadaan lahan sebagai berikut :

a. Tanah telah mengalami erosi ringan sampai sedang dengan gejala erosi lembar (sheet erosion) dan erosi alur (riil erosion) dengan pengelolaan lahan yang sedang sampai buruk dan apabila tidak ada usaha perbaikan maka dalam waktu relatif singkat lahan akan menjadi kritis.

b. Sebagian horison A sudah hilang.

c. Persentase penutupan lahan antara 50 – 75 %.

d. Kemiringan lereng lebih dari 15 % dengan bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit.

Kritis

Lahan kritis adalah lahan – lahan yang tidak produktif lagi dengan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk diusahakan sebagai lahan pertanian tanpa ada usaha rehabilitasi lebih dahulu.

Lahan kritis dicirikan dengan keadaan sebagai berikut :

a. Pada tanah yang telah terjadi erosi berat, yang ditandai adanya gejala erosi lembar (horison A yang tertinggal sudah sangat tipis), erosi alur dan erosi parit.

c. Vegetasi penutup lahan kurang dari 40 % dengan ciri vegetasi kerdil dengan pengelolaan yang buruk. Produktivitas lahan menurun sampai 40 %. Lereng berkisar antara 15 – 40 %.

d. Penutup lahan pada sebagaian tempat berupa semak-semak dan alang-alang. Sangat Kritis

Lahan sangat kritis adalah lahan – lahan yang sudah sangat tidak produktif lagi, dimana kalau ingin mengusahakannya harus memerlukan usaha rehabilitasi dengan biaya yang sangat besar.

Lahan yang termasuk kriteria sangat kritis memiliki ciri antara lain : a. Persentase penutupan lahan oleh vegetasi sudah menurun sampai 20 %.

Penutup lahannya berupa rumput, sebagian alang-alang dan kadang-kadang gundul yang ada hanya batu-batuan.

b. Lahan telah terjadi erosi sangat tinggi yang ditandai dengan hilangnya lapisan produktif tanah dan adanya gejala erosi parit.

c. Pengelolaan lahan sangat buruk.

d. Terdapat pada kelerengan > 8 % dengan bentuk wilayah antara bergelombang sampai bergunung.

Ditinjau dari aspek tingkat kerusakan fisik, lahan kritis dapat digolongkan kedalam lima kelompok, yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis. Kriteria pengelompokkan ini berdasarkan pada faktor-faktor penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, penutupan oleh batuan dan tingkat pengelolaan/manajemen (Departemen Kehutanan, 1997).

Penilaian lahan kritis Departemen Kehutanan (2003c) dapat dilakukan berdasarkan fungsi lahan, yaitu :

a. Fungsi kawasan sebagai hutan lindung

Pada fungsi ini, kekritisan lahan dinilai berdasarkan keadaan penutupan lahan / penutupan tajuk pohon, kelerengan lahan, tingkat tingkat bahaya erosi dan manajemen lahan.

b. Fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian

Pada fungsi ini, kekritisan lahan dinilai berdasarkan produktifitas lahan yaitu rasio terhadap produksi komoditi umum optimal pada pengelolaan tradisional, kelerengan lahan, tingkat bahaya erosi, batu-batuan dan manajemen (usaha penerapan teknologi konservasi tanah pada setiap unit lahan).

c. Fungsi kawasan lindung di luar hutan lindung

Pada fungsi ini, kekritisan lahan dinilai berdasarkan vegetasi permanen yaitu persentase penutupan tajuk pohon, kelerengan lahan, tingkat bahaya erosi dan manajemen.

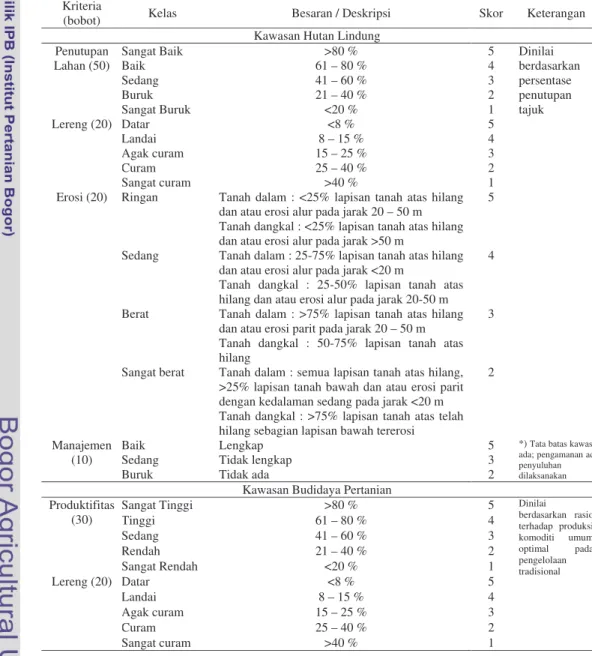

Selain itu menurut Departemen Kehutanan (2003b) tingkat kekritisan lahan ditentukan dari jumlah nilai yang diperoleh untuk masing-masing kriteria sesuai fungsi lahannya yang mencakup : penutupan lahan, kelerengan, tingkat bahaya erosi, manajemen dan produktifitas. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Kriteria Lahan Kritis (Departemen Kehutanan, 2003b)

Kriteria

(bobot) Kelas Besaran / Deskripsi Skor Keterangan

Kawasan Hutan Lindung Penutupan

Lahan (50) Sangat Baik >80 % 5 Dinilai berdasarkan

persentase penutupan tajuk Baik 61 – 80 % 4 Sedang 41 – 60 % 3 Buruk 21 – 40 % 2 Sangat Buruk <20 % 1 Lereng (20) Datar <8 % 5 Landai 8 – 15 % 4 Agak curam 15 – 25 % 3 Curam 25 – 40 % 2 Sangat curam >40 % 1

Erosi (20) Ringan Tanah dalam : <25% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi alur pada jarak 20 – 50 m 5

Tanah dangkal : <25% lapisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak >50 m

Sedang Tanah dalam : 25-75% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi alur pada jarak <20 m 4

Tanah dangkal : 25-50% lapisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak 20-50 m Berat Tanah dalam : >75% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi parit pada jarak 20 – 50 m 3 Tanah dangkal : 50-75% lapisan tanah atas hilang

Sangat berat Tanah dalam : semua lapisan tanah atas hilang, >25% lapisan tanah bawah dan atau erosi parit dengan kedalaman sedang pada jarak <20 m

2 Tanah dangkal : >75% lapisan tanah atas telah hilang sebagian lapisan bawah tererosi

Manajemen

(10) Baik Lengkap 5

*) Tata batas kawasan ada; pengamanan ada; penyuluhan dilaksanakan

Sedang Tidak lengkap 3

Buruk Tidak ada 2

Kawasan Budidaya Pertanian Produktifitas (30) Sangat Tinggi >80 % 5 Dinilai berdasarkan rasio terhadap produksi komoditi umum optimal pada pengelolaan tradisional Tinggi 61 – 80 % 4 Sedang 41 – 60 % 3 Rendah 21 – 40 % 2 Sangat Rendah <20 % 1 Lereng (20) Datar <8 % 5 Landai 8 – 15 % 4 Agak curam 15 – 25 % 3 Curam 25 – 40 % 2 Sangat curam >40 % 1

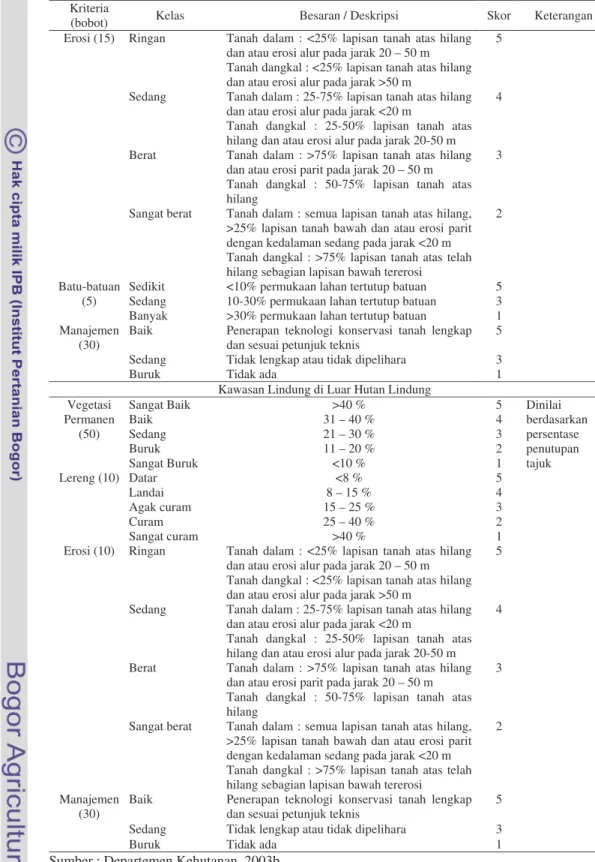

Tabel 3. Lanjutan

Kriteria

(bobot) Kelas Besaran / Deskripsi Skor Keterangan

Erosi (15) Ringan Tanah dalam : <25% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi alur pada jarak 20 – 50 m 5

Tanah dangkal : <25% lapisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak >50 m

Sedang Tanah dalam : 25-75% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi alur pada jarak <20 m 4

Tanah dangkal : 25-50% lapisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak 20-50 m Berat Tanah dalam : >75% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi parit pada jarak 20 – 50 m 3 Tanah dangkal : 50-75% lapisan tanah atas hilang

Sangat berat Tanah dalam : semua lapisan tanah atas hilang, >25% lapisan tanah bawah dan atau erosi parit dengan kedalaman sedang pada jarak <20 m

2 Tanah dangkal : >75% lapisan tanah atas telah hilang sebagian lapisan bawah tererosi

Batu-batuan

(5) Sedikit Sedang <10% permukaan lahan tertutup batuan 10-30% permukaan lahan tertutup batuan 5 3

Banyak >30% permukaan lahan tertutup batuan 1

Manajemen

(30) Baik Penerapan teknologi konservasi tanah lengkap dan sesuai petunjuk teknis 5

Sedang Tidak lengkap atau tidak dipelihara 3

Buruk Tidak ada 1

Kawasan Lindung di Luar Hutan Lindung Vegetasi

Permanen (50)

Sangat Baik >40 % 5 Dinilai

berdasarkan persentase penutupan tajuk Baik 31 – 40 % 4 Sedang 21 – 30 % 3 Buruk 11 – 20 % 2 Sangat Buruk <10 % 1 Lereng (10) Datar <8 % 5 Landai 8 – 15 % 4 Agak curam 15 – 25 % 3 Curam 25 – 40 % 2 Sangat curam >40 % 1

Erosi (10) Ringan Tanah dalam : <25% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi alur pada jarak 20 – 50 m 5

Tanah dangkal : <25% lapisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak >50 m

Sedang Tanah dalam : 25-75% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi alur pada jarak <20 m 4

Tanah dangkal : 25-50% lapisan tanah atas hilang dan atau erosi alur pada jarak 20-50 m Berat Tanah dalam : >75% lapisan tanah atas hilang

dan atau erosi parit pada jarak 20 – 50 m 3 Tanah dangkal : 50-75% lapisan tanah atas hilang

Sangat berat Tanah dalam : semua lapisan tanah atas hilang, >25% lapisan tanah bawah dan atau erosi parit dengan kedalaman sedang pada jarak <20 m

2 Tanah dangkal : >75% lapisan tanah atas telah hilang sebagian lapisan bawah tererosi

Manajemen

(30) Baik Penerapan teknologi konservasi tanah lengkap dan sesuai petunjuk teknis 5

Sedang Tidak lengkap atau tidak dipelihara 3

Buruk Tidak ada 1

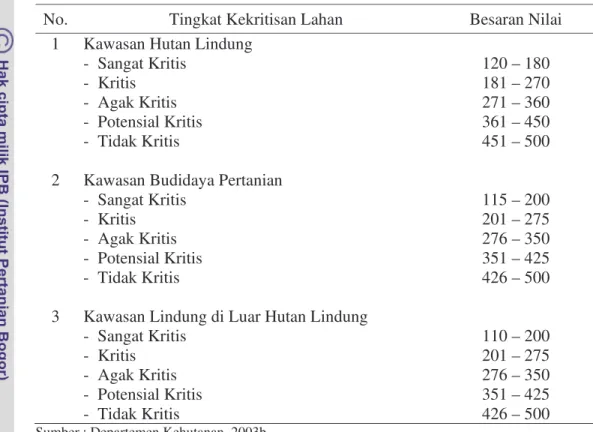

Berdasarkan nilai di atas tingkat kekritisan lahan dapat ditentukan dan terbagi kedalam lima tingkatan dari sangat kritis sampai tidak kritis. Dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Tingkat Kekritisan Lahan

No. Tingkat Kekritisan Lahan Besaran Nilai

1 Kawasan Hutan Lindung

- Sangat Kritis 120 – 180

- Kritis 181 – 270

- Agak Kritis 271 – 360

- Potensial Kritis 361 – 450

- Tidak Kritis 451 – 500

2 Kawasan Budidaya Pertanian

- Sangat Kritis 115 – 200

- Kritis 201 – 275

- Agak Kritis 276 – 350

- Potensial Kritis 351 – 425

- Tidak Kritis 426 – 500

3 Kawasan Lindung di Luar Hutan Lindung

- Sangat Kritis 110 – 200

- Kritis 201 – 275

- Agak Kritis 276 – 350

- Potensial Kritis 351 – 425

- Tidak Kritis 426 – 500

Sumber : Departemen Kehutanan, 2003b

Rehabilitasi Lahan

Degradasi sumberdaya hutan dan lahan telah menimbulkan dampak yang cukup luas yang mencakup aspek biofisik lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan juga sosial politik, sehingga kondisi ini memerlukan segera dilakukannya rehabilitasi.

Menurut Departemen Kehutanan (2003a) Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Rehabilitasi lahan kritis sebagai suatu upaya pemulihan lahan kritis agar produktivitas meningkat dan dapat menunjang kegiatan pertanian. Upaya

pemulihan ini lebih banyak bersifat teknis dengan pemilihan kombinasi metode konservasi tanah yang optimum, misalnya dengan metode vegetatif yang didukung dengan metode mekanik. Kegiatan rehabilitasi lahan ini harus sejalan dengan tindakan konservasi tanah. Pada prinsipnya konservasi tanah adalah usaha untuk menempatkan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Oleh karena itu, agar lahan dapat berproduksi secara lestari serta tidak mengalami kerusakan untuk jangka waktu yang tidak terbatas maka penggunaan lahan haruslah berdasarkan atas kemampuan lahan dan pengeolaannya memenuhi persyaratan yang diperlukan (Sitorus, 1989).

Adapun bentuk-bentuk kegiatan rehabilitasi lahan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) dan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK).

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)

Untuk meminimalkan dampak kerusakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pada tahun 2003 setelah dibentuknya Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan Nomor 09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, Kep.16/M.Ekon/03/2003, dan Kep.08/Menko/ Polkam/III/2003 tanggal 31 Maret 2003, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tersebut Menteri Kehutanan yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Penanaman Hutan dan Rehabilitasi menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 349/Kpts-II/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Lokasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 369/Kpts-V/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003 (Departemen Kehutanan, 2003b).

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) merupakan suatu bentuk usaha untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan menjadi lahan yang produktif untuk mengendalikan aliran air tanah, mencegah terjadinya bahaya erosi serta mendukung sistem penyangga kehidupan agar tetap terjaga (Departemen Kehutanan, 2003b).

Pelaksanaan kegiatan GERHAN memiliki dua kelompok kegiatan besar yaitu kegiatan pokok dan kegiatan pendukung. Kegiatan pokok meliputi kegiatan reboisasi (penanaman dalam kawasan hutan), penghijauan (penanaman diluar kawasan hutan) yang terdiri dari ; pembangunan hutan hak atau hutan rakyat, pembangunan usaha kehutanan yang terkait dengan kelestarian hutan dan pembangunan usahatani konservasi daerah aliran sungai, pemeliharaan, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis atau tidak produktif. Sedangkan kegitan pendukung terdiri dari penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS (multipurpose tree species), perlindungan tanaman yang terdiri atas pengendalian hama penyakit tanaman, penanggulangan kebakaran lahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK)

Dalam rangka penanganan kerusakan lingkungan sebagai akibat terjadinya penjarahan dan perambahan hutan negara serta penggunaan lahan milik masyarakat yang kurang memperhatikan aspek konservasi telah dilaksanakan berbagai langkah kegiatan rehabilitasi lahan, khusus untuk Propinsi Jawa Barat telah dilaksanakan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis.

Kegiatan utama pada kedua program gerakan rehabilitasi lahan tersebut dititikberatkan pada rehabilitasi lahan kritis dengan cakupan kegiatan pembangunan hutan rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang berdomisili disekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat memiliki peranan penting dalam keberhasilan rehabilitasi lahan, karena masyarakat sebagai pemegang andil (stakeholder) pembangunan perlu diperhatikan dan diberi kesempatan langsung untuk mendukung program gerakan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan.

Pelibatan masyarakat dalam program ini ditujukan dalam rangka pemberdayaan potensi lokal yang dimiliki masyarakat sehingga program gerakan rehabilitasi lahan dapat dilaksanakan juga mampu menjaga kelestarian hutan, lahan dan air, serta dapat menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Menurut UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan kebijakan dinamis yang mengakomodasikan aspek kehidupan pada suatu kawasan, dimana setiap keputusan merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak sebagai bentuk kesinergian kepentingan. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (a) keterpaduan, (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, (c) keberlanjutan, (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, (e) keterbukaan, (f) kebersamaan dan kemitraan, (g) pelindungan kepentingan umum, (h) kepastian hukum dan keadilan, dan (i) akuntabilitas. (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007)

Sedangkan menurut Rustiadi et al. (2004), penataan ruang pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja. Dengan memahaminya sebagai proses pembangunan melalui upaya-upaya perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, maka penataan ruang merupakan bagian dari proses pembangunan. Penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu: a) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktivitas dan efisiensi); b) alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan); c) keberlanjutan (prinsip sustainability).

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan ruang dalam wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. Rencana tata ruang merupakan produk kebijakan koordinatif dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga penyusunannya harus bertolak pada data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Sastrowihardjo dan Napitupulu, 2001).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten menurut UU 26 Tahun 2007 merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Sastrowihardjo dan Napitupulu (2001) mengemukakan bahwa ketersediaan ruang bukan tidak terbatas, sehingga apabila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, maka kemungkinan besar akan terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Suatu proses penataan ruang yang didasarkan pada karekteristik dan daya dukungnya tekhnologi yang sesuai tentu akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga akan meningkatkan daya dukungnya.

Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis atau disingkat SIG, mulai dikenal pada awal tahun 1980-an, namun seiring dengan perkembangan di bidang komputer baik

hardware (perangkat keras) maupun software (perangkat lunak) SIG dapat berkembang secara pesat pada era tahun 1990-an.

Secara harfiah, Puntodewo et al. (2003) menyatakan bahwa SIG dapat diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja secara bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis.

Menurut Barus dan Wiradisastra (2000) pengertian SIG adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang berefensi spasial atau berkoordinat geografi. Dengan kata lain, suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus utuk data yang berreferensi spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Intinya SIG dapat diasosiasikan peta yang berorde tinggi, yang juga mengoperasikan dan menyimpan data non spasial.

SIG berdasarkan operasinya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu (1) SIG secara manual, yang beroperasi memanfaatkan peta cetak (kertas/transparan), bersifat data analog, dan (2) SIG secara terkomputer atau lebih sering disebut SIG otomatis (prinsip kerjanya sudah dengan menggunakan komputer sehingga datanya merupakan data dijital). SIG manual biasanya terdiri dari beberapa unsur data termasuk peta-peta, lembar material transparansi untuk tumpangtindih, foto udara dan foto lapangan, laporan-laporan statistik dan laporan-laporan survei lapangan (Barus dan Wiradisatra, 2000).

Menurut Barus dan Wiradisatra (2000), perkembangan teknik SIG telah mampu menghasilkan berbagai fungsi analisis yang canggih. Kekuatan SIG terletak pada kemmpuan analisis yang bersifat memadukan data spasial dan aribut sekaligus. Kemampuan SIG melakukan analisis spasial yang kompleks secara cepat mempunyai keuntungan kualitatif dan kuantitatif, dimana skenario-skenario perencanaan, model keputusan, deteksi perubahan dan analisis, serta tipe-tipe analisis lain dapat dikembangkan dengan membuat perbaikan terus menerus.

Untuk menyederhanakan berbagai kelompok analisis dalam SIG mengelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yaitu (a) fungsi pemanggilan/ klasifikasi/pengukuran data, (b) fungsi tumpang tindih, (c) fungsi tetangga dan (d)

fungsi jaringan atau keterkaitan.

Analisis SIG yang digunakan dalam penelitian ini adalah overlay, dimana analisis ini digunakan untuk mengetahui hasil interaksi atau gabungan dari beberapa peta. Overlay beberapa peta akan menghasilkan satu peta yang menggambarkan luasan atau poligon yang terbentuk dari irisan beberapa peta. Selain itu overlay juga menghasilkan gabungan data dari beberapa peta yang saling beririsan.

Departemen Kehutanan (2004) menjelaskan bahwa untuk melakukan proses tumpangsusun data spasial (overlay) diperlukan fasilitas atau fungsi tambahan (extension). Dalam penyusunan lahan kritis ada 8 (delapan) extension yang digunakan, yaitu : Geoprocessing, Graticule & Measure Grid, Projection Utility, 3D Analyst, Spatial Analyst, Image Analyst, Edit Tools dan MNDR Stream Digitizing. Berikut diuraikan secara singkat masing – masing extension :

- Geoprocessing

Extension ini diperlukan untuk pemrosesan dan analisis data spasial yaitu: dissolve (penggabungan unit pemetaan berdasarkan kesamaan atribut), merger (penggabungan beberapa data spasial), clip (pemotongan/subset data spasial), intersect (teknik tumpangsusun/overlay data spasial) dan union (teknik tumpangsusun/overlay data spasial).

- Graticule & Measure Grid

Extension ini diperlukan untuk membuat graticule dan grid dalam penyusunan tata letak (layout) peta. Graticule adalah seperangkat garis ataupun tanda lainnya yang menunjukkan posisi lintang dan bujur. Grid adalah seperangkat garis ataupun tanda lainnya yang menunjukkan jarak linier dalam satuan meter. Sebagai catatan, graticule hanya dapat dibuat apabila sistem proyeksi data spasialnya adalah geographic. Pada peta Topografi atau Rupabumi Indonesia graticule dan grid merupakan unsur standar yang selalu dicantumkan. Graticule ditunjukkan dalam bentuk sistem koordinat geographic sedangkan grid ditunjukkan dalam bentuk sistem koordinat UTM (Universal Transverse Mercator). Dalam upaya standarisasi pemetaan lahan kritis, maka peta topografi ataupun peta rupabumi Indonesia yang disusun oleh BAKOSURTANAL dapat digunakan sebagai acuan,

sehingga peta lahan kritis yang dibuat sebisa mungkin mengikuti standar yang ada pada peta rupabumi. Salah satunya adalah dengan menampilkan unsur graticule dan grid.

- Projection Utility

Extension ini diperlukan untuk mengubah sistem proyeksi dan sistem koordinat data spasial dari dan ke suatu proyeksi dan sistem koordinat tertentu dan menyimpan hasil perubahan dalam suatu file baru. Dalam penyusunan tata letak (layout) peta, untuk dapat menampilkan graticule dan grid sekaligus, data spasial yang akan dibuat petanya harus mempunyai sistem proyeksi geographic dengan sistem koordinat lintangbujur (latitude-longitude). Dalam analisis yang memerlukan perhitungan dimensi linier seperti jarak dan luas, data spasial harus mempunyai sistem koordinat dengan satuan jarak linier (misal meter), dan yang umum digunakan adalah sistem koordinat UTM. Untuk dapat mengakomodasi kedua maksud tersebut, data dapat dibuat dengan dua sistem proyeksi dan koordinat yang berbeda sehingga diperlukan pengubahan sistem proyeksi dan sistem koordinat. - 3D Analyst

Extension ini diperlukan untuk membuat file 3D, surface modelling dan membuat tampilan perspektif (perspective viewing) suatu data spasial. Berkaitan dengan penyusunan data spasial lahan kritis, extension ini bersama-sama dengan spatial analyst extension digunakan dalam pengolahan data kontur untuk menghasilkan data spasial kemiringan lereng.

- Spatial Analyst

Extension ini diperlukan untuk mengetahui dan memahami hubungan keruangan (spatial relationship) berdasarkan data spasial serta dapat digunakan untuk menyusun, mengolah dan menganalisis data spasial dalam format raster.

- Image Analyst

Extension ini memungkinkan perangkat lunak ArcView untuk menampilkan dan menganalisis data citra format digital, baik citra foto udara maupun citra satelit. Ketersediaan data sumberdaya alam dipermukaan bumi sangat terdukung dengan ketersediaan citra khususnya citra satelit yang sangat pesat

perkembangannya dewasa ini. Tersedianya extension ini sangat mendukung perolehan sekaligus punyusunan data spasial sumberdaya alam dengan menggabungkan teknik interpretasi citra dengan teknik digitasi layar (On Screen Digitizing). Sehubungan dengan penyusunan data spasial lahan kritis, extension ini diperlukan dalam perolehan dan penyusunan data spasial tutupan lahan (vegetasi) dan identifikasi zona-zona erosi aktual dari citra satelit.

- Edit Tools

Edit tools menyediakan fasilitas untuk editing data spasial dan data atribut, membuat data spasial tiga dimensi, pemrosesan data spasial dan konversi data spasial dari satu tipe kenampakan (titik, garis, area) ke tipe lainnya.

Berkaitan dengan penyusunan data spasial lahan kritis, extension ini sifatnya membantu mengefektifkan beberapa proses editing data spasial dan atribut. Tanpa menggunakan extension ini, proses editing data spasial dan atribut tetap dapat dijalankan, namun beberapa diantaranya harus melalui proses yang memakan waktu lebih lama.

- MNDR Stream Digitizing

Proses digitasi dapat dilakukan lebih cepat dengan hasil yang lebih halus karena adanya fasilitas smoothing. Fasilitas auto pan memungkinkan tampilan dimonitor untuk bergeser secara otomatis mengikuti gerakan mouse pada saat digitasi dengan teknik on screen digitizing. Tanpa extension ini, teknik on screen digitizing tetap dapat dilakukan namun efektifitas dan efisiensi-nya tidak setinggi dengan tambahan extension ini.

Analisis Spasial

Untuk meningkatkan pemahaman dan prediksi atau peramalan pada kegiatan investigasi pola-pola dan berbagai atribut atau gambaran di dalam studi kewilayahan dengan menggunakan permodelan berbagai keterkaitan diperlukan suatu analisis spasial.

Analisis spasial adalah sekumpulan teknik-teknik untuk pengaturan spasial dari kejadian-kejadian tersebut diatas. Kejadian geografis (geographical event) dapat berupa sekumpulan obyek-obyek titik, garis atau areal yang berlokasi di

ruang geografis dimana melekat suatu gugus nilai-nilai atribut. Dengan demikian, analisis spasial membutuhkan informasi, baik berupa nilai-nilai atribut maupun lokasi geografis obyek - obyek dimana atribut melekat di dalamnya (Rustiadi et al. 2004).

Berdasarkan proses pengumpulan informasi kuantitatif yang sistematis, tujuan analisis spasial adalah :

1. Mendeskripsikan kejadian-kejadian di dalam ruangan geografis (termasuk deskripsi pola) secara cermat dan akurat.

2. Menjelaskan secara sistematik pola kejadian dan asosiasi antar kejadian atau obyek di dalam ruang, sebagai upaya meningkatkan pemahaman proses yang menentukan distribusi kejadian yang terobservasi.

3. Meningkatkan kemampuan melakukan prediksi atau pengendalian kejadian-kejadian di dalam ruang geografis.

Disamping perkembangan metode-metode analisis spasial, peranan Sistem Informasi Geografis (SIG) didalam visualisasi data spasial akhir-akhir ini semakin signifikan. Menurut Rustiadi et al. (2004), tujuan utama SIG adalah pengelolaan data spasial. SIG mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan data spasial seperti pengolahan database, algoritma grafis, interpolasi, zonasi (zoning) dan network analysis. Namun banyak ahli geografi dan analisis spasial mengklaim bahwa yang selama ini disebut analisis spasial dan permodelan dengan SIG seringkali ternyata tidak lebih dari proses-proses manipulasi data seperti overlay polygon, buffering, dan sebagainya yang pada dasarnya “tidak cukup pantas” menggunakan terminologi analisis.

Analisis spasial berkembang seiring dengan perkembangan geografi kuantitatif dan ilmu wilayah (regional science) pada awal 1960-an. Perkembangannya diawali dengan digunakannya prosedur-prosedur dan teknik-teknik kuantitatif (terutama statistik) untuk menganalisa pola-pola sebaran titik, garis, dan area pada peta atau data yang disertai koordinat ruang dua atau tiga dimensi. Pada perkembangannya, penekanan dilakukan pada indigenous features dari ruang geografis pada proses-proses pilihan spasial (spatial choices) dan implikasinya secara spatio-temporal.