IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Lingkungan Perairan

Penelitian dilakukan di Gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Gugusan ini tersusun atas pulau-pulau sangat kecil yang termasuk kategori pulau karang timbul dan pulau dataran rendah (low islands) yang terletak pada posisi 5°50’– 5°52’ LS dan 106°34’ - 106°36’ BT. Pulau-pulau yang ada disana adalah Pulau Pari, Pulau Tengah, Pulau Kongsi, Pulau Burung dan Pulau Tikus. Semua gugus pulau-pulau tersebut dikelilingi oleh terumbu karang yang membentuk bagian-bagiab terumbu yang cukup lengkap, seperti rataan terumbu (reef flat), goba (lagoon) dan terumbu yang mengelilingi goba (atol) sehingga menyerupai pulau atol yang dikenal juga dengan atol semu atau pseudo atol ( Abrar, 2011). Wilayah Pulau Pari sendiri termasuk salah satu dari 7 DPL (Daerah Perlindungan Laut) yang dibentuk pada tahun 2005 dengan luas 12 ha (Amri dan Agus, 2011).

4.1.1 Suhu

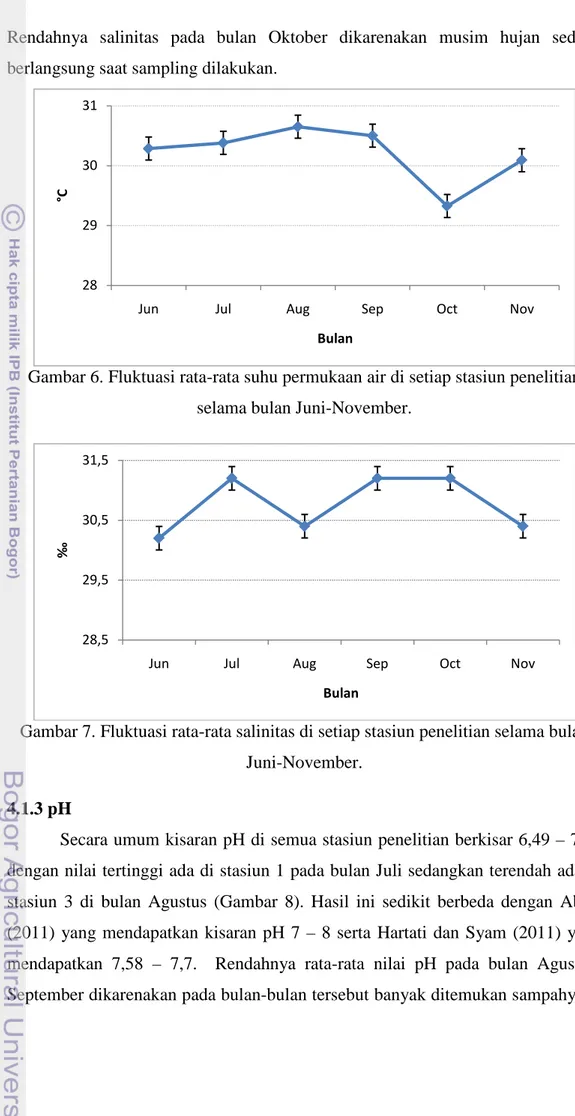

Secara umum, kisaran suhu di semua stasiun penelitian berkisar antara 28,8 – 32,75 °C dengan rata-rata 30,21 °C. Suhu rata-rata tertinggi tercatat ada bulan Agustus yaitu 30,65 °C sedangkan terendah ada di bulan Oktober (Gambar 6). Penelitian Kaswadji (1997) menunjukkan kisaran 29,8 – 32 °C pada periode bulan Juni-November dimana suhu tertinggi ada di bulan September yaitu 32 °C. Tingginya suhu di bulan Agustus dikarenakan bulan tersebut sudah memasuki musim kemarau walaupun hujan masih sering turun. Selain itu suhu yang tinggi juga disebabkan oleh sifat perairan laguna yang semi tertutup sehingga pergantian massa air sangat jarang terjadi. Lalli & Parsons (1997) menyatakan bahwa suhu air untuk laguna tropis dangkal bisa mencapai hingga 40 °C.

4.1.2 Salinitas

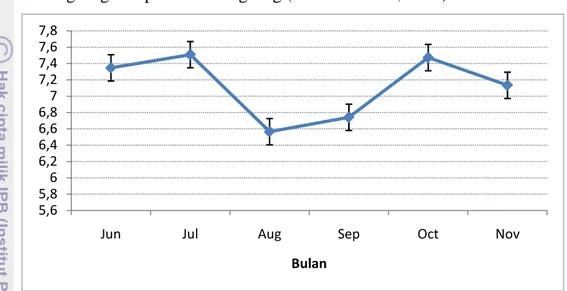

Salinitas sangat berpengaruh terhadap proses osmoregulasi biota laut terutama ikan. Kisaran nilai salinitas di semua stasiun penelitian adalah 30 – 33 ‰ dengan nilai tertinggi ada pada bulan Juli dan terendah ada pada bulan Juni (Gambar 7). Hal ini sedikit lebih rendah dengan hasil penelitian Kaswadji (1997) yang menemukan kisaran salinitas 31 – 34 ‰ selama bulan Juni-November.

Rendahnya salinitas pada bulan Oktober dikarenakan musim hujan sedang berlangsung saat sampling dilakukan.

Gambar 6. Fluktuasi rata-rata suhu permukaan air di setiap stasiun penelitian selama bulan Juni-November.

Gambar 7. Fluktuasi rata-rata salinitas di setiap stasiun penelitian selama bulan Juni-November.

4.1.3 pH

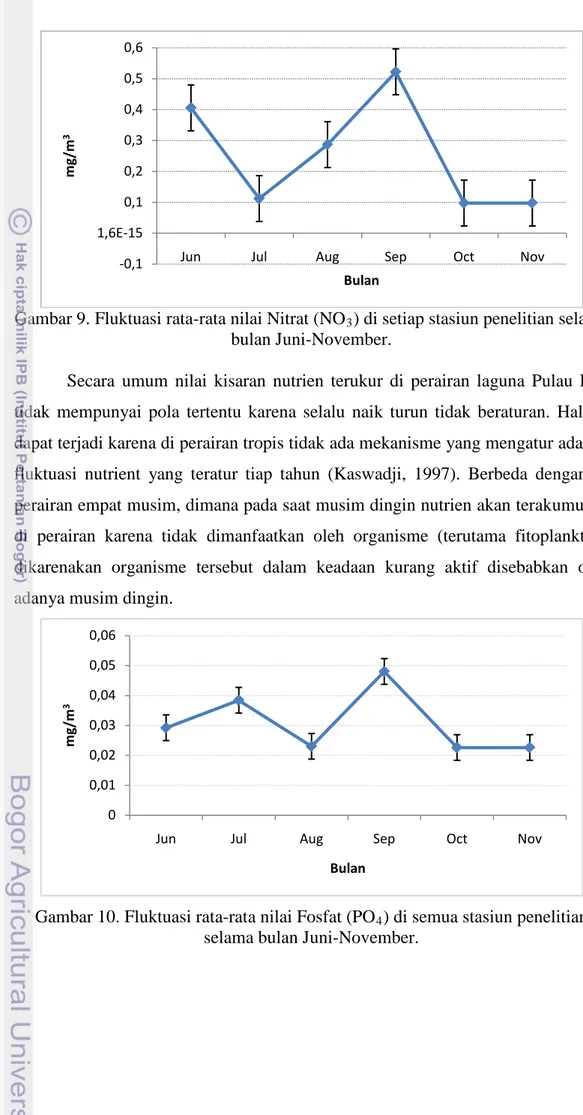

Secara umum kisaran pH di semua stasiun penelitian berkisar 6,49 – 7,56 dengan nilai tertinggi ada di stasiun 1 pada bulan Juli sedangkan terendah ada di stasiun 3 di bulan Agustus (Gambar 8). Hasil ini sedikit berbeda dengan Abrar (2011) yang mendapatkan kisaran pH 7 – 8 serta Hartati dan Syam (2011) yang mendapatkan 7,58 – 7,7. Rendahnya rata-rata nilai pH pada bulan Agustus-September dikarenakan pada bulan-bulan tersebut banyak ditemukan sampahyang

28 29 30 31

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

°C Bulan 28,5 29,5 30,5 31,5

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

‰

terbawa arus dari teluk Jakarta sehingga pada saat tersebut terjadi proses dekomposisi sehingga menyebabkan turunnya nilai pH. Nilai pH di perairan Indonesia sendiri bervariasi antar lokasi dengan nilai kisaran 6,0 – 8,5 dan perubahannya dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap biota laut, baik secara langsung maupun tidak langsung (Romimohtarto, 1991).

Gambar 8. Fluktuasi nilai rata-rata pH di setiap stasiun penelitian selama bulan Juni-November.

4.1.4 Nutrien

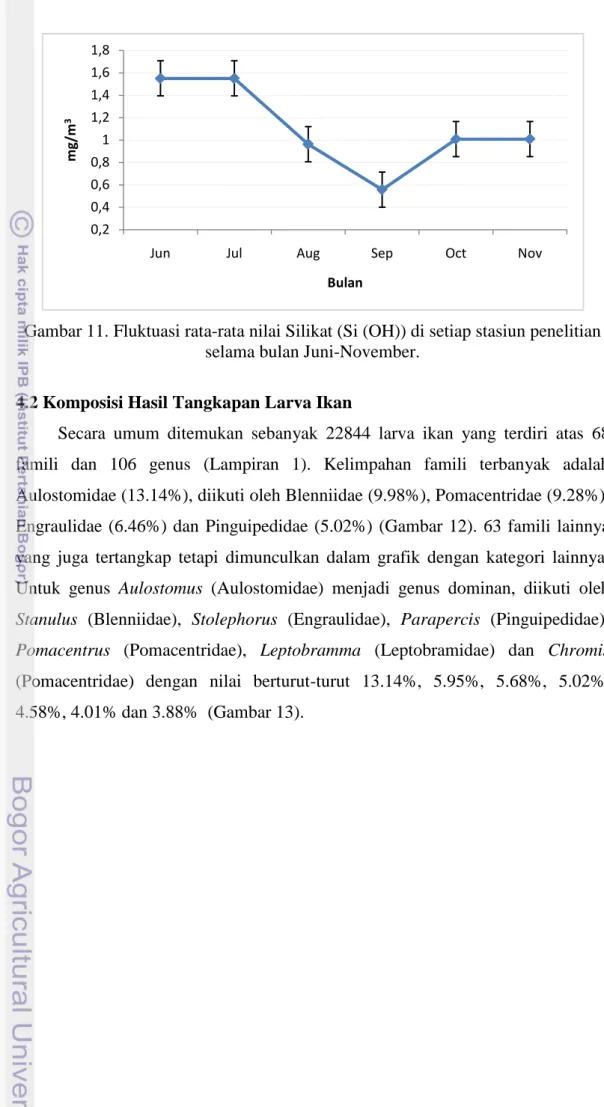

Kisaran nilai nutrien yang terukur di semua stasiun cukup variatif. Nitrat (NO3) mempunyai kisaran nilai 0,056 – 1,689 mg/m3 dimana nilai tertinggi ada di

stasiun 5 di bulan September sedangkan terendah ada di stasiun 4 di bulan Oktober (Gambar 9). Kisaran nilai Fosfat adalah 0,001 – 0,068 mg/m3 dengan nilai tertinggi ada di stasiun 2 di bulan September sedangkan terendah ada di stasiun 3 di bulan Oktober-November (Gambar 10). Sedangkan kisaran nilai Silikat adalah 0,034 – 1,986 mg/m3 dengan nilai terendah ada di stasiun 2 di bulan September sedangkan tertinggi juga di stasiun 2 pada bulan Juni-Juli (Gambar 11). 5,6 5,86 6,2 6,4 6,6 6,87 7,2 7,4 7,6 7,8

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Gambar 9. Fluktuasi rata-rata nilai Nitrat (NO3) di setiap stasiun penelitian selama

bulan Juni-November.

Secara umum nilai kisaran nutrien terukur di perairan laguna Pulau Pari tidak mempunyai pola tertentu karena selalu naik turun tidak beraturan. Hal ini dapat terjadi karena di perairan tropis tidak ada mekanisme yang mengatur adanya fluktuasi nutrient yang teratur tiap tahun (Kaswadji, 1997). Berbeda dengan di perairan empat musim, dimana pada saat musim dingin nutrien akan terakumulasi di perairan karena tidak dimanfaatkan oleh organisme (terutama fitoplankton) dikarenakan organisme tersebut dalam keadaan kurang aktif disebabkan oleh adanya musim dingin.

Gambar 10. Fluktuasi rata-rata nilai Fosfat (PO4) di semua stasiun penelitian

selama bulan Juni-November. -0,1 1,6E-15 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

m g/ m 3 Bulan 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

m

g/

m

3

Gambar 11. Fluktuasi rata-rata nilai Silikat (Si (OH)) di setiap stasiun penelitian selama bulan Juni-November.

4.2 Komposisi Hasil Tangkapan Larva Ikan

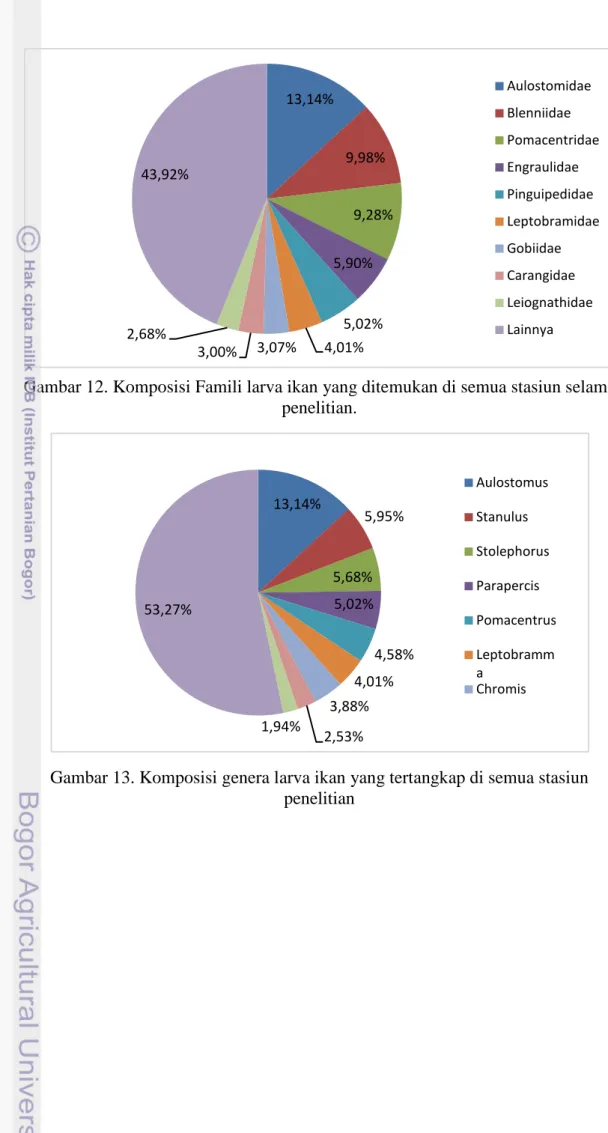

Secara umum ditemukan sebanyak 22844 larva ikan yang terdiri atas 68 famili dan 106 genus (Lampiran 1). Kelimpahan famili terbanyak adalah Aulostomidae (13.14%), diikuti oleh Blenniidae (9.98%), Pomacentridae (9.28%), Engraulidae (6.46%) dan Pinguipedidae (5.02%) (Gambar 12). 63 famili lainnya yang juga tertangkap tetapi dimunculkan dalam grafik dengan kategori lainnya. Untuk genus Aulostomus (Aulostomidae) menjadi genus dominan, diikuti oleh

Stanulus (Blenniidae), Stolephorus (Engraulidae), Parapercis (Pinguipedidae), Pomacentrus (Pomacentridae), Leptobramma (Leptobramidae) dan Chromis

(Pomacentridae) dengan nilai berturut-turut 13.14%, 5.95%, 5.68%, 5.02%, 4.58%, 4.01% dan 3.88% (Gambar 13). 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

m

g/

m

3

Gambar 12. Komposisi Famili larva ikan yang ditemukan di semua stasiun selama

penelitian.

Gambar 13. Komposisi genera larva ikan yang tertangkap di semua stasiun penelitian 13,14% 9,98% 9,28% 5,90% 5,02% 4,01% 3,07% 3,00% 2,68% 43,92% Aulostomidae Blenniidae Pomacentridae Engraulidae Pinguipedidae Leptobramidae Gobiidae Carangidae Leiognathidae Lainnya 13,14% 5,95% 5,68% 5,02% 4,58% 4,01% 3,88% 2,53% 1,94% 53,27% Aulostomus Stanulus Stolephorus Parapercis Pomacentrus Leptobramm a Chromis

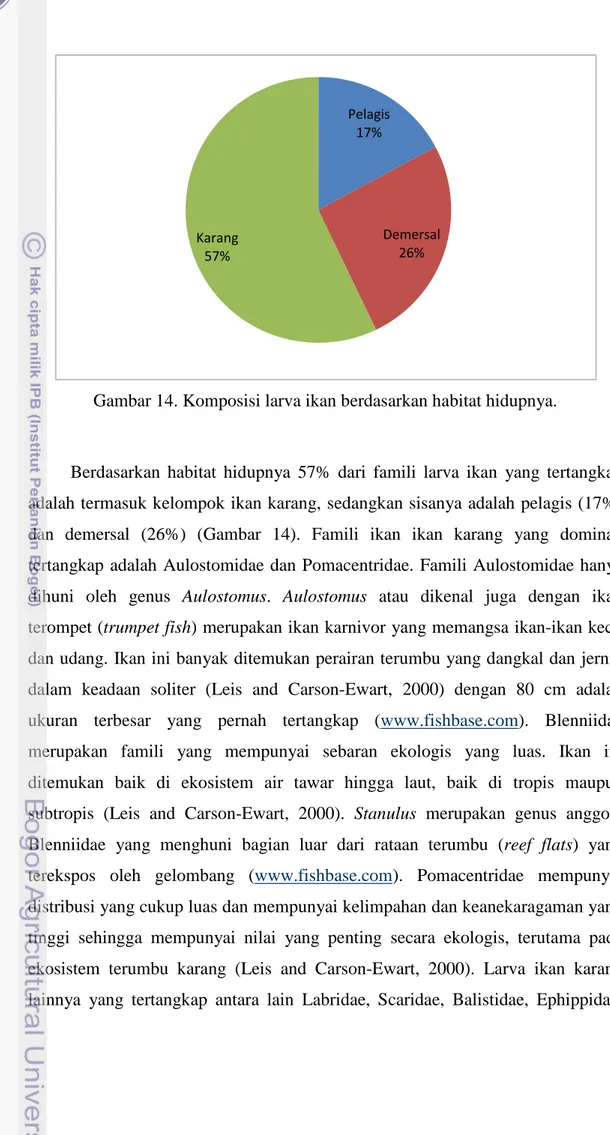

Gambar 14. Komposisi larva ikan berdasarkan habitat hidupnya.

Berdasarkan habitat hidupnya 57% dari famili larva ikan yang tertangkap adalah termasuk kelompok ikan karang, sedangkan sisanya adalah pelagis (17%) dan demersal (26%) (Gambar 14). Famili ikan ikan karang yang dominan tertangkap adalah Aulostomidae dan Pomacentridae. Famili Aulostomidae hanya dihuni oleh genus Aulostomus. Aulostomus atau dikenal juga dengan ikan terompet (trumpet fish) merupakan ikan karnivor yang memangsa ikan-ikan kecil dan udang. Ikan ini banyak ditemukan perairan terumbu yang dangkal dan jernih dalam keadaan soliter (Leis and Carson-Ewart, 2000) dengan 80 cm adalah ukuran terbesar yang pernah tertangkap (www.fishbase.com). Blenniidae merupakan famili yang mempunyai sebaran ekologis yang luas. Ikan ini ditemukan baik di ekosistem air tawar hingga laut, baik di tropis maupun subtropis (Leis and Carson-Ewart, 2000). Stanulus merupakan genus anggota Blenniidae yang menghuni bagian luar dari rataan terumbu (reef flats) yang terekspos oleh gelombang (www.fishbase.com). Pomacentridae mempunyai distribusi yang cukup luas dan mempunyai kelimpahan dan keanekaragaman yang tinggi sehingga mempunyai nilai yang penting secara ekologis, terutama pada ekosistem terumbu karang (Leis and Carson-Ewart, 2000). Larva ikan karang lainnya yang tertangkap antara lain Labridae, Scaridae, Balistidae, Ephippidae,

Pelagis 17% Demersal 26% Karang 57%

Haemulidae, Serranidae, Lutjanidae, Lethrinidae, Monacanthidae dan Pomacanthidae.

Famili ikan yang termasuk pelagis antara lain adalah Engraulidae, Clupeidae, Chanide, Leptobramidae dan Scathopagidae sedangkan famili ikan yang termasuk demersal adalah antara lain Acropomatidae, Ambassidae, Bothidae, Cynoglossidae, Leiognathidae dan Opistognathidae. Engraulidae dan Clupeidae merupakan famili larva ikan pelagis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis dari anggota kedua famili ini dimanfaatkan secara komersial seperti Stolephorus (Engraulidae) serta Hilsa, Amblygaster dan

Sardinella (Clupeidae). Jenis-jenis demersal didominasi oleh ikan sebelah seperti

Cynoglossidae, Bothidae dan Opistognathidae. Selain itu juga ada Leiognathidae yang merupakan jenis ekonomis penting yang menjadi salah satu hasil tangkapan utama kapal cantrang.

4.3 Distribusi Spasial dan Temporal Larva 4.3.1 Distribusi Spasial Larva Ikan

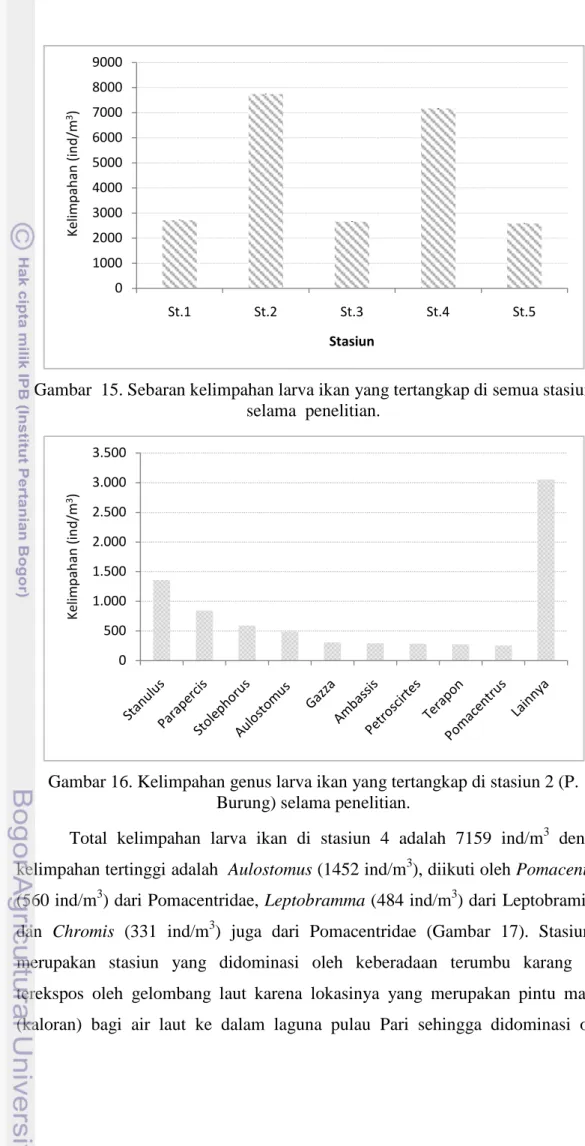

Secara spasial kelimpahan larva tertinggi ada di stasiun 2 dengan nilai 7734 ind/m3, diikuti stasiun 4 dengan nilai 7159 ind/m3 sedangkan terendah ada di stasiun 5 dengan nilai kelimpahan 2583 ind/m3 (Gambar 15). Genus yang mendominasi di stasiun adalah Stanulus (1359 ind/m3) dari famili Blenniidae, diikuti oleh Parapercis (841 ind/m3) dari Pinguipedidae, Stolephorus (586 ind/m3) dari Engraulidae dan Aulostomus (492 ind/m3) dari Aulostomidae. Stasiun 2 merupakan stasiun dengan kondisi perairan yang tenang dan merupakan pulau yang tidak berpenghuni sehingga kondisinya sangat mendukung untuk kehidupan ikan. Hal ini dibuktikan oleh Hartati et al (2010) yang menemukan stasiun pulau Burung merupakan stasiun dengan kelimpahan juvenil tertinggi dibandingkan dengan stasiun-stasiun lainnya yang ada di laguna Pulau Pari.

Gambar 15. Sebaran kelimpahan larva ikan yang tertangkap di semua stasiun selama penelitian.

Gambar 16. Kelimpahan genus larva ikan yang tertangkap di stasiun 2 (P. Burung) selama penelitian.

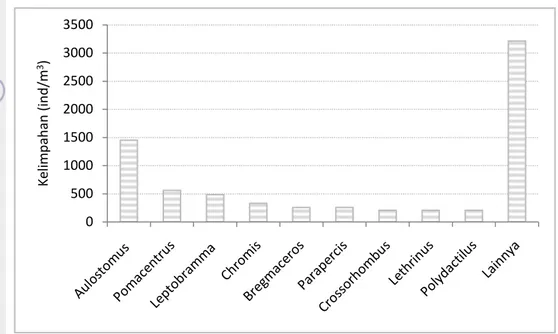

Total kelimpahan larva ikan di stasiun 4 adalah 7159 ind/m3 dengan kelimpahan tertinggi adalah Aulostomus (1452 ind/m3), diikuti oleh Pomacentrus (560 ind/m3) dari Pomacentridae, Leptobramma (484 ind/m3) dari Leptobramidae dan Chromis (331 ind/m3) juga dari Pomacentridae (Gambar 17). Stasiun 4 merupakan stasiun yang didominasi oleh keberadaan terumbu karang dan terekspos oleh gelombang laut karena lokasinya yang merupakan pintu masuk (kaloran) bagi air laut ke dalam laguna pulau Pari sehingga didominasi oleh

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 Ke lim pa ha n ( in d/m 3) Stasiun 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Ke lim pa ha n ( in d/m 3)

keberadaan larva ikan pelagis seperti Leptobramma, Bregmaceros dan

Parapercis. Selain itu juga ditemukan larva ikan karang seperti Chromis, Pomacentrus dan Lethrinidae.

Gambar 17. Kelimpahan genus larva ikan yang tertangkap di stasiun 4 (Tubir) selama penelitian.

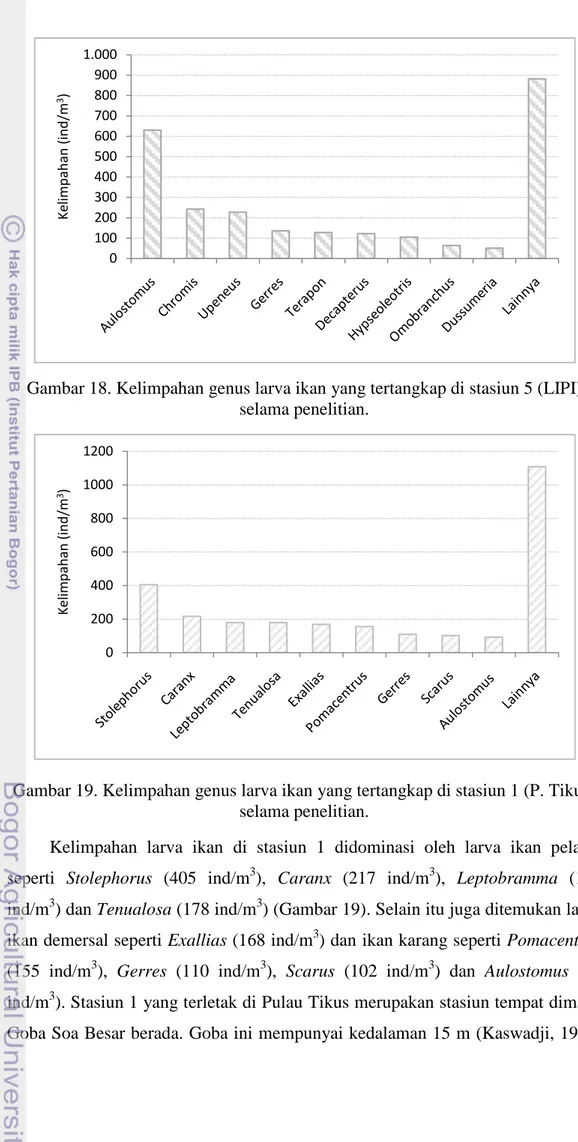

Pada stasiun 5 ditemukan larva ikan dengan kelimpahan 2583 ind/m3. Dari jumlah ini A. chinensis adalah jenis yang paling banyak dengan kelimpahan 629 ind/m3, diikuti oleh Chromis (242 ind/m3), Upeneus (227 ind/m3) dari Mullidae dan Gerres (135 ind/m3) dari Gerreidae. Selain itu juga ditemukan Terapon (Terapontidae) dan Decapterus (Carangidae) dengan nilai kelimpahan 127 ind/m3 dan 122 ind/m3 (Gambar 18). Stasiun 5 merupakan stasiun yang banyak didominasi oleh substrat pasir bercampur lumpur dan banyak ditemukan rubble dari dead coral dari terumbu karang yang mati dikarenakan terekspos pada saat surut. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Ke lim pa ha n ( in d/m 3)

Gambar 18. Kelimpahan genus larva ikan yang tertangkap di stasiun 5 (LIPI) selama penelitian.

Gambar 19. Kelimpahan genus larva ikan yang tertangkap di stasiun 1 (P. Tikus) selama penelitian.

Kelimpahan larva ikan di stasiun 1 didominasi oleh larva ikan pelagis seperti Stolephorus (405 ind/m3), Caranx (217 ind/m3), Leptobramma (178 ind/m3) dan Tenualosa (178 ind/m3) (Gambar 19). Selain itu juga ditemukan larva ikan demersal seperti Exallias (168 ind/m3) dan ikan karang seperti Pomacentrus (155 ind/m3), Gerres (110 ind/m3), Scarus (102 ind/m3) dan Aulostomus (92 ind/m3). Stasiun 1 yang terletak di Pulau Tikus merupakan stasiun tempat dimana Goba Soa Besar berada. Goba ini mempunyai kedalaman 15 m (Kaswadji, 1997)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 Ke lim pa ha n ( in d/m 3) 0 200 400 600 800 1000 1200 Ke lim pa ha n ( in d/m 3)

dan dekat dengan ekosistem terumbu karang (Abrar, 2011). Stasiun ini mempunyai persentase tutupan lamun sedang dengan nilai 47% dan didominasi oleh lamun dari jenis Thalassia hemprichi, Enhalus acoroides dan Cymodocea

rotundata (Hartati et al, 2010). Lebih jauh lagi Hartati et al (2010) menemukan

bahwa Pulau Tikus merupakan stasiun dengan nilai indeks keanekaragaman tertinggi untuk juvenil ikan sehingga menjadi tempat asuhan (nursery ground) bagi juvenil ikan. Dominasi larva ikan pelagis dikarenakan hanya menjadikan lokasi ini sebagai tempat pemijahan saja sedangkan untuk tempat asuhan didominasi oleh famili ikan-ikan demersal dan karang seperti Apogonidae, Gobiidae, Scaridae, Labridae, Soleidae dan Moncanthidae (Hartati et al, 2010).

Gambar 20. Kelimpahan genus larva ikan yang tertangkap di stasiun 3 (P. Kongsi) selama penelitian.

Stasiun 3 di Pulau Kongsi didominasi oleh larva ikan karang Aulostomus (336 ind/m3), dan pelagis seperti Fistularia (255 ind/m3), Solenostomus (204 ind/m3), Anadontosoma (102 ind/m3), Leptobramma (127 ind/m3), Bregmaceros (102 ind/m3) dan Stolephorus (102 ind/m3) (Gambar 20). Stasiun 3 sendiri merupakan stasiun yang terletak ditengah-tengah laguna Pulau Pari, tepatnya di goba Ciaris yang kedalamannya berkisar 1 m (Kaswadji, 1997). Stasiun ini didominasi substrat pasir berlumpur dan mempunyai tutupan lamun yang cukup baik yaitu 56 % (Hartati et al, 2010).

0 200 400 600 800 1000 1200 Ke lim pa ha n ( in d/m 3)

4.3.2 Distribusi Temporal Larva Ikan

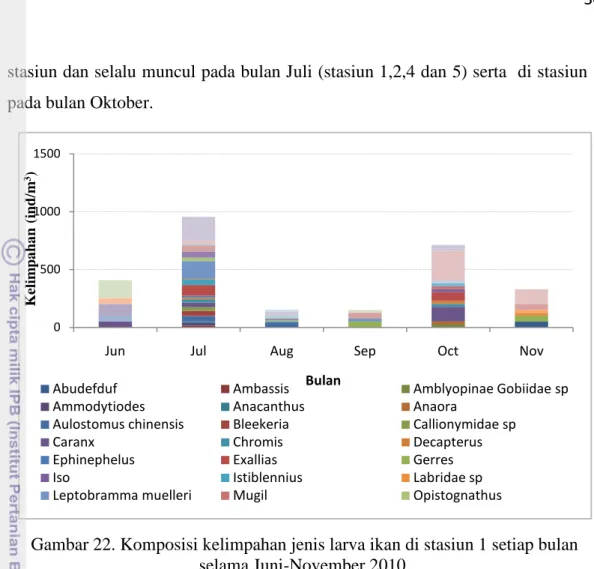

Kelimpahan larva ikan bervariasi di setiap stasiun penelitian disetiap bulannya. Di stasiun 1, nilai kelimpahan berkisar antara 153 – 955 ind/m3 dengan rata-rata 78 ind/m3 (Gambar 21). Kelimpahan tertinggi ada di bulan Juli sedangkan terendah ada di bulan Agustus dan September. Di stasiun 2 kelimpahan berkisar 191 – 2369 ind/m3 dengan tertinggi ada di bulan Juni terendah ada di bulan Agustus sedangkan di stasiun 3 kelimpahan tertinggi ada dibulan Juli dan terendah ada di bulan November dengan kisaran 51 – 1325 ind/m3. Di stasiun 4 nilai kelimpahan berkisar 408 – 3210 ind/m3 dengan kelimpahan tertinggi ada pada Juli dan terendah di bulan Agustus. Kisaran kelimpahan di stasiun 5 adalah 102 – 662 ind/m3 dengan kelimpahan tertinggi ada di bulan Juni dan terendah ada di bulan November. Dari keseluruhan stasiun terlihat pada stasiun 1,3 dan 4 kelimpahan tertinggi larva ikan ada pada bulan Juli sedangkan pada stasiun 2 dan 5 kelimpahan tertinggi ada pada bulan Juni. Bulan Juni-Juli yang merupakan musim timur merupakan musim dimana ikan melakukan pemijahan.

Gambar 21. Sebaran kelimpahan larva ikan secara temporal di semua stasiun penelitian.

Pada bulan Juni kelimpahan larva ikan di stasiun 1 didominasi oleh

Leptobramma (153 ind/m3), pada bulan Juli Tenualosa (153 ind/m3), Stolephorus pada bulan Oktober dan November sedangkan pada bulan Agustus dan September hanya ada sedikit (153 ind/m3) (gambar 22). Leptobramma ditemukan di setiap

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Ke lim pa ha n ( in d/m 3) Bulan St.1 St.2 St.3 St.4 St.5

stasiun dan selalu muncul pada bulan Juli (stasiun 1,2,4 dan 5) serta di stasiun 1 pada bulan Oktober.

Gambar 22. Komposisi kelimpahan jenis larva ikan di stasiun 1 setiap bulan selama Juni-November 2010.

Komposisi kelimpahan larva ikan di stasiun 2 bervariasi setiap bulannya. Kelimpahan bulan Juni didominasi oleh Parapercis dan Stolephorus sedangkan pada bulan Agustus Stanulus adalah yang paling dominan. Stanulus dari famili Blenniidae ternyata hanya ditemukan di stasiun 2 saja dalam kelimpahan yang cukup besar sehingga mendominasi kelimpahan secara keseluruhan (1359 ind/m3) (gambar 23). Stolephorus selalu ada di bulan Juni-Juli pada stasiun 1 dan 3, Juli-November di stasiun 4 serta Oktober-Juli-November di stasiun 3 (Gambar 24). Jenis ini tidak tertangkap pada bulan apapun di stasiun 5. Di stasiun 3 kelimpahan tertinggi adalah di bulan Juli lalu diikuti bulan Juni. Kelimpahan bulan Juli didominasi oleh Fistularia dan Solenostomus sedangkan pada bulan Juni didominasi oleh Stolephorus dari famili Engraulidae. Kisaran kelimpahan di stasiun 3 adalah 51 - 1325 ind/m3.

0 500 1000 1500

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

K el im pa ha n ( ind/ m 3) Bulan

Abudefduf Ambassis Amblyopinae Gobiidae sp

Ammodytiodes Anacanthus Anaora

Aulostomus chinensis Bleekeria Callionymidae sp

Caranx Chromis Decapterus

Ephinephelus Exallias Gerres

Iso Istiblennius Labridae sp

Gambar 23. Sebaran kelimpahan larva ikan di stasiun 2 selama bulan Juni-November 2010.

Kisaran kelimpahan larva ikan di stasiun 4 selama bulan Juni-November berkisar antara 408-3210 ind/m3 dengan kelimpahan tertinggi ada di bulan Juli dan terendah ada di bulan Agustus. Kelimpahan bulan Juli didominasi oleh

Leptobramma (408 ind/m3) sedangkan bulan Juni oleh Aulostomus (1197 ind/m3) (Gambar 25).

Gambar 24. Komposisi kelimpahan jenis larva ikan di stasiun 3 setiap bulan selama Juni-November 2010.

0 1000 2000 3000

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

K elim p ah an ( in d /m 3) Bulan

Abudefduf Antennariidae sp Aulostomus chinensis

Bembrops Calumia Caragobius

Chanos chanos Cheilio Chromis

Crossorhombus Decapterus Doederleina

Eleotris Encrasicholina Ephippus

Epinephelus Gazza Gerres

Harpadon Herklosichthys Iso

Leiognathus Leptobramma muelleri Lutjanus

Microcanthus Omobranchus Opistognathus

0 500 1000 1500

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

K elim p ah an ( in d /m 3) Bulan

Abalistes Amblyopinae Gobiidae sp Ammodytiodes Anadontosoma

Anthinae Serranidae sp Argyrops Aulostomus chinensis Bleekeria

Brachypleura Branchyamblypus Bregmaceros Carangidae sp

Chanos chanos Cheilio Decapterus Epinephelus

Fistularia Gerres Kyphosus Lagocephalus

Leiognathus Leptobramma muelleri Monacanthus Parablennius

Parapercis Parapriacanthus Pentapodus Pentaprion

Pomacentrus Priacanthus Ptereleotris Schindleria

Gambar 25. Komposisi kelimpahan jenis larva ikan di stasiun 4 setiap bulan selama Juni-November 2010.

Stasiun 5 merupakan stasiun dengan kelimpahan terendah dari semua stasiun yang ada. Kisaran kelimpahan di stasiun ini selama bulan Juni-November berkisar 102 - 662 ind/m3 dengan kelimpahan tertinggi ada di bulan Juni dan terendah ada di bulan November (Gambar 26). Kelimpahan di bulan Juni didominasi oleh Aulostomus (459 ind/m3), dan jenis ini selalu muncul dari bulan Juni - Oktober dengan nilai kelimpahan beruturut-turut 459 , 76 , 61, 8 dan 25 ind/m3. Selain Pomacentrus, genera dari famili Pomacentridae lainnya yang tertangkap di stasiu 5 adalah Chromis dan Abudefduf dimana Chromis tertangkap di bulan Juni-Agustus dan Oktober sedangkan Abudefduf hanya ada di bulan Juli.

0 2000 4000

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

K elim p ah an ( in d /m 3) Bulan

Abudefduf Amblyopinae Gobiidae sp Anaora Antennariidae sp

Argyrops Aulostomus chinensis Bregmaceros Calumia

Caragobius Centropygae Chanos chanos Chirocentrus

Chromis Crossorhombus Cynoglossus Diagramma

Doederleina Enneaptygius Gerres Gramnatocynus

Herklosichthys Hypseoleotris Iso Istiblennius

Kyphosus Labridae sp Leiognathus Leptobramma muelleri

Gambar 26. Komposisi kelimpahan jenis larva ikan di stasiun 5 setiap bulan selama Juni-November 2010.

4.3.3 Distribusi Spasial dan Temporal Larva Berdasarkan Stadia

Secara umum, mayoritas larva yang tertangkap di semua stasiun penelitian ada pada stadia preflexion sedangkan berdasarkan waktu larva stadia ini banyak ditemukan pada bulan Juni-Juli dan Oktober (Gambar 27A). Demikian halnya dengan larva ikan pada stadia postflexion yang juga banyak ditemukan pada bulan Juni, Juli dan Agustus (Gambar 27B). Aulostomus sebagai genus dominan hanya ditemukan pada fase postflexion yang merupakan stadia akhir sebelum fase juvenil. Aulostomus ditemukan di stasiun 5 hanya pada bulan September dan tidak ditemukan pada bulan November di stasiun manapun.

A B

Gambar 27. Distribusi larva ikan berdasarkan perkembangan stadianya, preflexion (A) dan postflexion (B) selama Juni-November 2010.

0 500 1000

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

K elim p ah an ( in d /m 3) Bulan

Abudefduf Atule Aulostomus chinensis Bleekeria

Cheilinus Cheilodactylus Chromis Crossorhombus

Decapterus Dinematichthys Dussumeria Echiodon

Eleotris Exallias Gerres Gobinae sp

Herklosichthys Hypseoleotris Iso Kuhlia

Kyphosus Leptobramma muelleri Omobranchus Petroscirtes

Plagiotremus Pomacentrus Pseudochromis Scarus

Schindleria Scombridae sp Siganus Tenualosa

0 20 40 60

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

N bulan St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 0 20 40 60

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

bulan

Dari 40 famili ikan karang yang tertangkap 60% diantaranya ditemukan pada fase preflexion, sisanya ada fase flexion (32.5%) dan postflexion (7.5%) (Gambar 28). Larva ikan karang pada fase preflexion ditemukan pada semua stasiun dengan kelimpahan tertinggi ada pada stasiun 4 dan paling sedikit ada pada stasiun 3 (Gambar 29) dan didominasi oleh famili Pomacentridae (Gambar 29). Pomacentridae sendiri juga ditemukan pada fase ini di semua stasiun dengan jumlah terbanyak ada pada stasiun 4 (Gambar 29).

Gambar 28. Komposisi stadia famili larva ikan karang yang ditemukan di semua lokasi penelitian.

Gambar 29. Sebaran spasial kelimpahan famili larva ikan karang pada stadia preflexion yang ditemukan di semua stasiun penelitian.

60,0% 32,5% 7,5% Preflexion Flexion Postflexion 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 ke lim pa ha n ( ind/ m 3) Stasiun

Antennariidae Callionymidae Carangidae Gerreidae Haemulidae Kyphosidae

Labridae Lethrinidae Monacanthidae Mullidae Nemipteridae Pempherididae

Plesiopidae Pomacanthidae Pomacentridae Scaridae Scombridae Serranidae

Gambar 30. Sebaran temporal kelimpahan famili larva ikan karang pada stadia preflexion yang ditemukan di semua stasiun penelitian.

Berdasarkan sebaran temporal famili larva ikan karang pada stadia preflexion kelimpahan tertinggi ada pada bulan Juli dan diikuti pada bulan Oktober (Gambar 30). Famili yang mendominasi adalah Pomacentridae, muncul pada setiap stasiun dengan kelimpahan tertinggi ada pada bulan Juli (Gambar 30). Selain itu Blenniidae juga ditemukan pada bulan Juni, Juli, September dan Oktober.

4.5 Indeks Komunitas

Nilai indeks keanekaragaman menyatakan tingkat keragaman jenis dari suatu populasi. Secara spasial, nilai indeks keanekaragaman berkisar antara 2,84 – 3,33. Nilai tertinggi ada di stasiun 4 sedangkan terendah ada di stasiun 5 (Gambar 31). Kisaran nilai indeks keanekaragaman larva ikan di Pulau Pari termasuk tinggi dikarenakan jumlah jenis larva ikan yang tertangkap cukup banyak untuk setiap stasiun. Sedangkan sebaran nilai indeks keseragaman menunjukkan nilai kisaran yang cukup tinggi yaitu antara 0,81 – 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran jenis larva ikan yang tertangkap cukup merata yang didukung juga oleh tidak adanya dominasi dari jenis tertentu yang ditunjukkan oleh kisaran nilai indeks dominasi yang cukup rendah yaitu 0,06 – 0,11(Gambar 32) .

0 20 40 60 80 100

Jun Jul Aug Sep Oct Nov

ke lim pa ha n ( ind/ m 3) Bulan

Antennariidae Blenniidae Callionymidae Carangidae Gerreidae

Haemulidae Kyphosidae Labridae Lethrinidae Monacanthidae

Mullidae Nemipteridae Pempherididae Plesiopidae Pomacanthidae

Pomacentridae Scaridae Scombridae Serranidae Siganidae

Gambar 31. Sebaran nilai indeks komunitas (H’= keaneakaragaman, E = keseragaman dan D = dominasi) di semua stasiun penelitian.

Secara temporal sebaran nilai indeks komunitas lebih variatif. Secara keseluruhan, nilai indeks keanekaragaman di semua stasiun selama bulan Juni-November 2010 berkisar antara 0 – 2,67, dengan nilai tertinggi ada di stasiun 1 pada bulan Juli dan terendah ada di stasiun 3 pada bulan November (Gambar 32). Rendahnya nilai indeks (=0) di stasiun 3 di karenakan pada bulan November hanya tertangkap 1 jenis larva ikan yaitu Scombridae sp. Karena hanya ada satu maka nilai indeks keseragamannya menjadi tidak terdefinisikan sedangkan nilai indeks dominasi menjadi 1 dikarenakan hanya ada dominasi dari satu jenis saja.

Untuk sebaran nilai indeks keseragaman di semua stasiun selama penelitian berkisar antara 0,29 – 1,00. Nilai indeks tertinggi ada di stasiun 2 dan 5 pada bulan November sedangkan terendah ada di stasiun 4 pada bulan Juni (Gambar 33). Nilai indeks di stasiun 3 pada bulan November tidak dapat terdefinisi akibat hanya ada 1 jenis dalam jumlah 1 individu yang tertangkap di stasiun tersebut pada bulan November. Sedangkan pada di stasiun 2 pada bulan November hanya tertangkap 3 jenis dimana setiap jenis mempunyai jmulah yang sama dan demikian halnya dengan stasiun 5 di bulan yang sama yang hanya tertangkap 2 jenis dengan setiap jenis jumlahnya sama.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 1 2 3 4 5 N ila i i nd ek s Stasiun H' E C

Gambar 32. Sebaran nilai Indeks keaneakaragaman (H’) di semua stasiun penelitian selama bulan Juni-November 2010.

Gambar 33. Sebaran nilai Indeks keseragaman (E) di semua stasiun penelitian selama bulan Juni-November 2010.

Sementara itu untuk nilai sebaran indeks dominasi kisarannya adalah 0,09 – 1,00. Nilai terendah ada di stasiun 1 pada bulan Juli sedangkan tertinggi ada di stasiun 3 pada bulan November. Tingginya nilai indeks dominasi di stasiun 3 dikarenakan hanya ada 1 jenis dengan jumlah 1 individu saja yang tertangkap.

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 ni la i I nd ek s Bulan St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 N ila i i nd ek s Bulan St.1 St.2 St.3 St.4 St.5

Gambar 34. Sebaran nilai Indeks dominasi (D) di semua stasiun penelitian selama bulan Juni-November 2010.

4.6 Hubungan antara Kondisi Lingkungan Dengan Kelimpahan Larva Ikan

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan PCA, diperoleh beberapa variabel yang berhubungan dengan variabel lainnya, baik yang berbanding lurus (korelasi positif) maupun bertolak belakang (korelasi negatif). Matriks korelasi pada tabel 1 menunjukkan adanya korelasi negatif antara kelimpahan larva dengan nitrat dan salinitas, sedangkan terhadap suhu dan pH menunjukkan korelasi positif. Tidak ada hubungan korelasi antara kelimpahan dengan fosfat. Nilai korelasi kelimpahan dengan nitrat lebih tinggi daripada dengan salinitas. Hal ini berarti kelimpahan larva saat meningkat maka konsentrasi nitrat akan berkurang. Hal ini dikarenakan peranan nitrat yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh ketersediaan nutrien (Anwar, 2008).

Nilai korelasi negatif antara kelimpahan dan salinitas adalah bila salinitas meningkat maka kelimpahan larva akan berkurang. Hayes dan Laevastu (1982) menjelaskan bahwa salinitas mempengaruhi fisiologis kehidupan organisme dalam hubungannya dengan penyesuaian tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan. pengaruh ini berbeda pada setiap organisme baik itu fitoplankton, zooplankton, maupun ichthyoplankton. Pengaruh salinitas pada ikan dewasa

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Bulan St.1 St.2 St.3 St.4 St.5

sangat kecil karena salinitas di laut relatif stabil yaitu berkisar antara 30 - 36 o/oo, sedangkan larva ikan biasanya cenderung memilih perairan dengan kadar salinitas yang sesuai dengan tekanan osmotik tubuhnya.

Berdasarkan sumbu korelasi pada gambar 35 menunjukkan bahwa salinitas, silikat, fosfat dan suhu mempunyai pengaruh terhadap sumbu 1 (horisontal). Dari keempat faktor ini salinitas adalah faktor yang paling besar pengaruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu akan diikuti oleh peningkatan salinitas. Kelimpahan berdekatan dengan pH dan suhu menunjukkan bahwa kelimpahan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Sementara kelimpahan menunjukkan sudut hampir 90° dengan silikat, fosfat dan nitrat menunjukkan tidak ada hubungan antara kesemua faktor tersebut.

Gambar 35. Korelasi antara faktor lingkungan dengan kelimpahan larva ikan di perairan Pulau Pari selama penelitian.