V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang karakteristik wilayah studi bersumber dari data/informasi yang diperoleh maupun yang telah diolah dalam studi ini, yang berkaitan dengan aspek fisik, ekologis, sosial dan ekonomi. Identifikasi pola penggunaaan lahan dilakukan dengan melakukan proses klasifikasi Citra Landsat 7 ETM+ tahun 2009 masing-masing pulau. Klasifikasi yang dipakai dalam proses identifikasi yaitu kawasan ruang terbuka hijau, kawasan terbangun dan badan air. Selanjutnya dibahas pula kebijakan tata ruang kota yang berkaitan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau dan kawasan terbangun.

5.1. Kota Batam (Pulau Batam)

Kota Batam merupakan ekosistem gugusan pulau, dengan luas lautan 291.240 ha, sekitar 3 kali luas daratannya yang sebesar 99.600 ha. Pulau Batam sendiri luasnya 51.958 ha. Untuk keperluan studi ini, pembahasan tentang karakteristik wilayah Kota Batam dibatasi hanya pada Pulau Batam, mengingat Pulau Batam adalah pulau terbesar dan kegiatan pengembangan kota terkonsentrasi pada pulau ini.

5.1.1. Hasil Klasifiksi Citra

Gambar 11. Penutupan Lahan Pulau Batam tahun 2009

Kota Batam terletak pada path/row: 125/059 Landsat 7 ETM+. Dari hasil pengolahan citra landsat tahun 2009 Pulau Batam, menunjukkan bahwa kelas penutupan lahan didominasi oleh kawasan terbangun dengan luas 25.312,9 ha (48,7%). Kemudian untuk ruang terbuka hijau dan badan air memiliki luasan lebih kecil dari kawasan terbangun dengan masing-masing luas 22.870,4 ha (44%) dan 3.774,6 ha (7,3%).

Gambar 12. Peta RTRW Pulau Batam Tahun 2004-2014

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 pada Bab V disebutkan tentang rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah, yaitu: (1) Rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah darat dan wilayah laut terdiri dari : a. Rencana alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung, mencakup kawasan lindung wilayah darat dan kawasan lindung wilayah laut; dan b. Rencana alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya, mencakup kawasan budidaya wilayah darat dan kawasan budidaya di wilayah laut. (2) Rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang

menggambarkan sebaran kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2004 - 2014, yang termasuk kawasan RTH adalah kawasan hutan lindung, kawasan taman wisata alam, kawasan pertanian, kawasan ekowisata, kawasan cagar budaya dan kawasan perlindungan mangrove. Sedangkan kawasan terbangun antara lain kawasan pusat pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan bandara, lingkungan kerja pelabuhan, dan lingkungan pelayanan industri kelautan. Sedangkan badan air mencakup sungai dan waduk.

Dari hasil pengolahan rencana tata ruang wilayah Kota Batam, menunjukkan bahwa kelas penggunaan lahan didominasi oleh kawasan terbangun dengan luas 33.766 ha (65%). Kemudian untuk ruang terbuka hijau dan badan air memiliki luasan lebih kecil dari kawasan terbangun dengan masing-masing luas 17.054,7 ha (32,8%) dan 1.137,2 ha (2,2%).

5.1.2. Perbandingan Citra Landsat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Gambar 13. Diagram Perbandingan Citra Landsat dengan RTRW Batam

Persentase kelas penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau pada tahun 2009 didominasi oleh kawasan terbangun (48,7%) yang memiliki luas 25.312,91

ha, sedangkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan terbangun direncanakan memiliki luas 33.766 ha (65%). Hal ini berarti untuk tahun-tahun mendatang akan terjadi konversi terhadap ruang terbuka hijau yang saat ini memiliki luas 22.870,4 ha menjadi 17.054,7 ha atau menurun sebesar 5.815,7 ha.

5.1.3. Pola dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau

Pada penggunaan lahan tahun 2009 di Pulau Batam, dapat dijelaskan bahwa distribusi RTH pada Pulau Batam tidak memiliki pola yang jelas. Tampak dari citra landsat RTH menyebar pada semua kawasan, selain terkonsentrasi di bagian tengah pulau, RTH juga terkonsentrasi pada titik tertentu. Hal ini disebabkan pembangunan besar-besaran Pulau Batam sebagai daerah kawasan industri terpadu yang mengkonversi RTH sehingga luasan yang tersisa tersebar pada beberapa titik.

Gambar 14. Ilustrasi Penyebaran RTH Pulau Batam Tahun 2009

Sebagai ilustrasi penyebaran, dapat dilihat pada gambar di atas. Warna biru menunjukkan laut, merah sebagai kawasan terbangun dan warna hijau merupakan ruang terbuka hijau. Lokasi kawasan RTH ini ada yang memanjang di tengah pulau, ada juga yang terletak di kasawan pesisir dengan luasan yang bervariasi.

5.2. Kota Tarakan (Pulau Tarakan)

Kota Tarakan merupakan kota kepulauan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini terdiri dari dua buah pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau. Untuk keperluan studi ini, pembahasan tentang karakteristik wilayah

Kota Tarakan dibatasi pada Pulau Tarakan saja, mengingat Pulau Tarakan adalah pulau terbesar dan kegiatan pengembangan kota terkonsentrasi pada pulau ini. Pulau Tarakan memiliki luas 25.258 ha.

5.2.1. Hasil Klasifiksi Citra

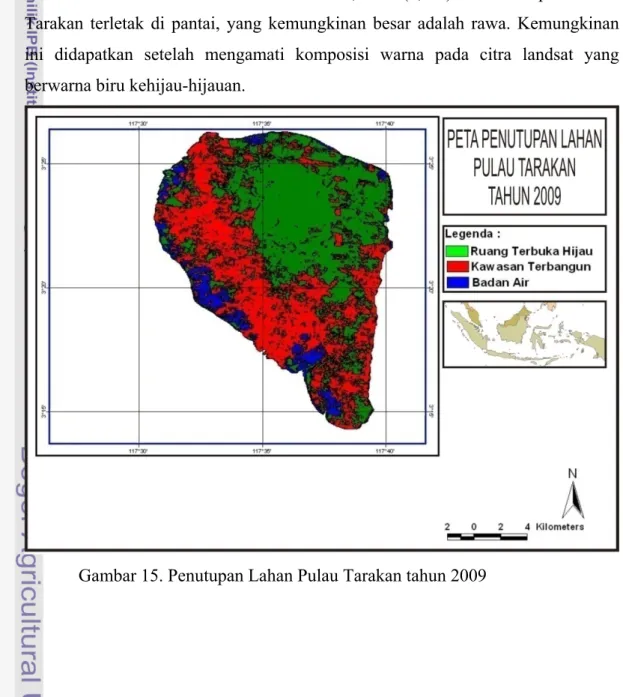

Kota Tarakan terletak pada path/row: 117/058 Landsat 7 ETM+. Dari hasil pengolahan citra landsat tahun 2009 Pulau Tarakan, meunjukkan bahwa kelas penutupan lahan didominasi oleh kawasan ruang terbuka hijau dengan luas 12.358 ha (49%). Kemudian untuk kawasan terbangun memiliki luas 11.079,9 ha (43,8%) dan badan air memiliki luasan terkecil 1.821,06 ha (7,2%). Badan air pada Pulau Tarakan terletak di pantai, yang kemungkinan besar adalah rawa. Kemungkinan ini didapatkan setelah mengamati komposisi warna pada citra landsat yang berwarna biru kehijau-hijauan.

Gambar 16. Peta RTRW Pulau Tarakan tahun 2006-2013

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Tarakan tahun 2006-2013 tentang rencana pemanfaatan ruang kota, pasal 27 menyebutkan: (1) Rencana pemanfaatan ruang kota meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan lindung dan rencana pemanfaatan ruang kawasan budidaya; (2) Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung dan hutan kota, kawasan hutan mangrove, kawasan bersejarah dan kawasan perlindungan setempat; (3) Kawasan budidaya meliputi kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan perikanan dan kawasan khusus (kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pendidikan, kawasan olahraga, kawasan pemerintahan, kawasan kota baru).

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung meliputi penetapan lokasi, luasan dan arahan pengembangan bagi kawasan hutan lindung, kawasan hutan kota, kawasan hutan mangrove, kawasan bersejarah, dan kawasan perlindungan setempat. Rencana pemanfaatan ruang untuk hutan lindung dan

hutan kota meliputi : a. Kawasan hutan lindung termasuk rencana penambahan kawasan hutan lindung yang diperbaharui batasnya berdasarkan bentuk kontur, ketinggian, jenis tanah, tegakan, vegetasi dan kawasan bahaya geomorfologi dan potensi hutan lindung; b. Kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan kota dan kawasan atau ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Hutan lindung dan hutan kota di seluruh wilayah kota harus dijaga keutuhan dan keberadaannya untuk dikembangkan sebagai : a. Kawasan daerah tangkapan air hujan sebagai sumber penyediaan air bersih Kota Tarakan; b. Pengikat material tanah di Kota Tarakan yang mudah lepas terutama pada lahan-lahan kritis.

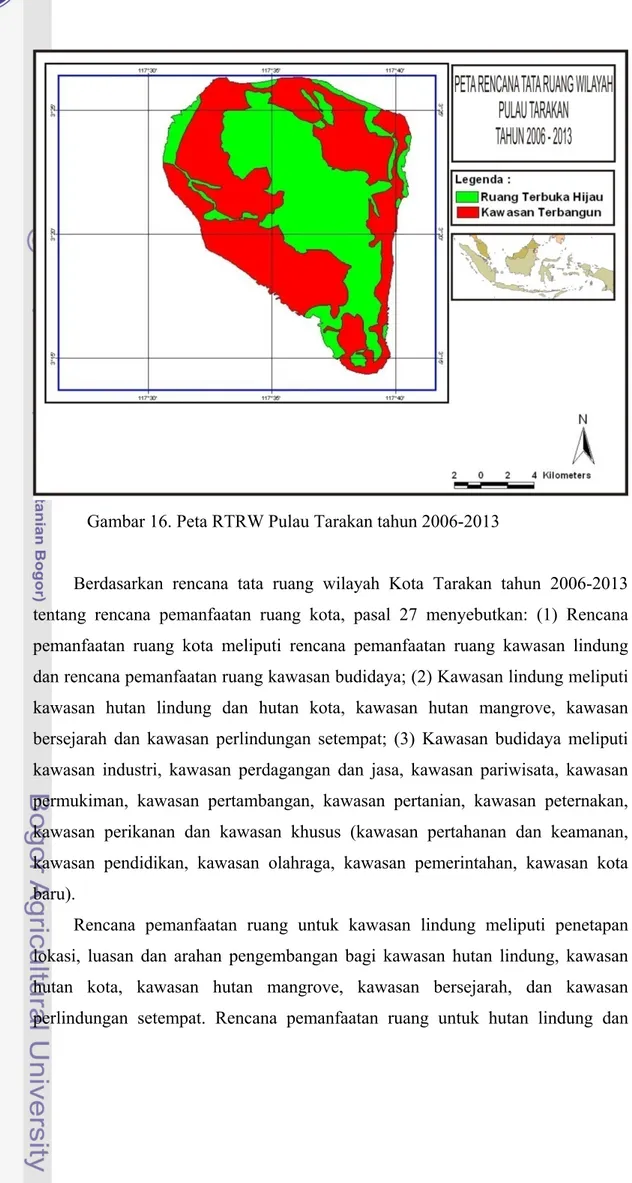

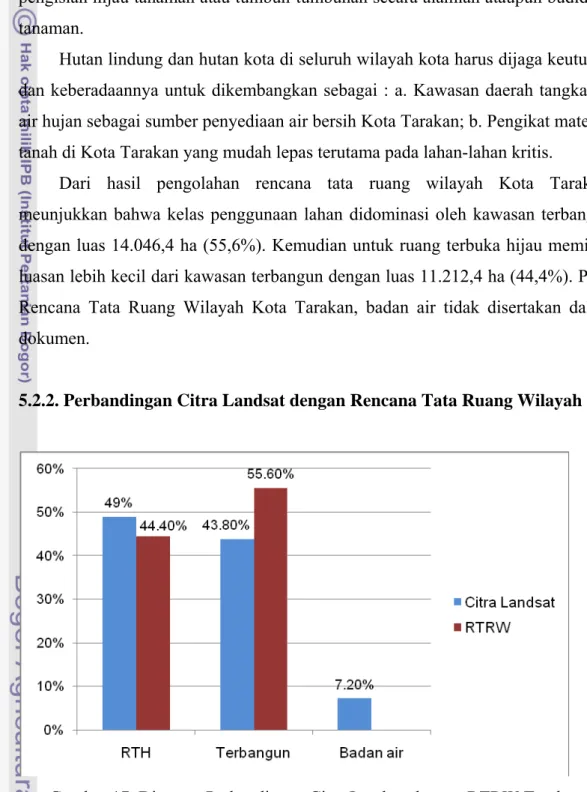

Dari hasil pengolahan rencana tata ruang wilayah Kota Tarakan, meunjukkan bahwa kelas penggunaan lahan didominasi oleh kawasan terbangun dengan luas 14.046,4 ha (55,6%). Kemudian untuk ruang terbuka hijau memiliki luasan lebih kecil dari kawasan terbangun dengan luas 11.212,4 ha (44,4%). Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, badan air tidak disertakan dalam dokumen.

5.2.2. Perbandingan Citra Landsat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Persentase kelas penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau Pulau Tarakan pada tahun 2009 yang diperoleh dari analisis citra landsat, didominasi oleh kawasan ruang terbuka hijau (49%) yang memiliki luas 12.358 ha, sedangkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan terbangun direncanakan memiliki luas 14.046,4ha (55,6%). Hal ini berarti untuk tahun-tahun mendatang akan terjadi konversi terhadap ruang terbuka hijau yang saat ini memiliki luas 12.358 ha menjadi 11.212,4 ha atau menurun sebesar 1.145,6 ha. Sedangkan untuk badan air tidak diikutsretakan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Tarakan.

5.2.3. Pola dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau

Pada penggunaan lahan tahun 2009 di Pulau Tarakan yang diperoleh dari analisis citra landsat, dapat dijelaskan bahwa distribusi RTH pada Pulau Tarakan, memiliki pola yang bersifat radial. Tampak dari citra landsat, RTH terkonsentrasi pada bagian tengah pulau, dan sebagian kecil terdapat di kawasan pantai yang kemungkinan besar merupakan hutan mangrove. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah yang membuat kebijakan untuk tetap melindungi hutan, meskipun desakan sebagai akibat aktivitas ekonomi pada pulau ini sangat besar.

Gambar 18. Ilustrasi Penyebaran RTH Pulau Tarakan Tahun 2009

Sebagai ilustrasi penyebaran, dapat dilihat pada gambar di atas. Warna biru menunjukkan laut, merah sebagai kawasan terbangun dan warna hijau merupakan ruag terbuka hijau. Luasan antara ruang terbuka hijau dan kawasan terbangun

pada Pulau tidak memiliki selisih yang mencolok. Lokasi kawasan RTH ini terkonsentrasi pada bagian tengah pulau. Terdapat juga RTH di sepanjang pesisir pulau.

5.3. Kota Ternate (Pulau Ternate)

Kota Ternate merupakan Ibukota Provinsi Maluku Utara, yang merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia sebagai hasil dari pemekaran Provinsi Maluku. Kota Ternate terdiri dari empat pulau, yaitu: Pulau Ternate, Pulau Mayau, Pulau Tifore, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Untuk pembahasan karakteristik wilayah Kota Ternate, dibatasi hanya Pulau Ternate saja, mengingat pulau ini merupakan pulau utama dan aktivitas sosial ekonomi terpusat di tempat ini. Pulau Ternate memiliki luas 11.070 ha.

5.3.1. Hasil Klasifiksi Citra

Gambar 19. Penutupan Lahan Pulau Ternate tahun 2009

Kota Ternate terletak pada path/row: 110/059 Landsat 7 ETM+. Dari hasil pengolahan citra landsat tahun 2009 Pulau Ternate, meunjukkan bahwa kelas penutupan lahan didominasi oleh kawasan ruang terbuka hijau dengan luas 9.181,4 ha (83%). Kemudian untuk kawasan terbangun dan badan air memiliki luasan lebih kecil dari kawasan ruang terbuka hijau dengan masing-masing luas 1.703,8 ha (15,3%) dan 184,6 ha (1,7%).

Gambar 20. Peta RTRW Pulau Tarakan tahun 2006-2016

Secara umum pemanfaatan ruang di Kota Ternate tebagi atas ruang-ruang untuk fungsi – fungsi kegiatan sebagaimana halnya tipologi kota menengah pada umumnya, yakni : permukiman, jasa dan perdagangan, perkebunan/pertanian dan hutan lindung. Secara lebih rinci di kawasan fungsi jasa dan perdagangan dan permukiman terdapat sub-sub fungsi penggunaan ruang lain misalnya untuk kegiatan pelabuhan, pariwisata, perkantoran pemerintah, kawasan militer, dll.

Dari segi pemanfaatan ruang yang ada saat ini, konsentrasi ruang-ruang permukiman berada lebih banyak di lahan dengan kelandaian sampai sekitar 15%,

khususnya di wilayah Kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Utara. Di kawasan pesisir di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Utara praktis lahannya telah dipadati dengan fungsi permukiman, jasa/perdagangan dan kawasan pelabuhan. Namun begitu, di wilayah Kecamatan Pulau Ternate, khususnya di Pulau Ternate, di salah satu titik pesisir, terdapat penggunaan lahan untuk hutan konservasi.

Fungsi pertanian/perkebunan terdapat di bagian pedalaman dengan kelerengan sekitar 10% s/d sekitar 25% hingga pada beberapa titik lokasi pada kelerengan 40%. Sedangkan pada lahan dengan kelerengan sekitar 25% keatas, dan khususnya diatas 40% didominasi oleh fungsi hutan lindung dan hutan konservasi. Fungsi kawasan zona bahaya gunung berapi hanya terdapat di Pulau Ternate, sebagai bentuk antisipasi penyediaan ruang untuk aliran lava dan lahar dingin campur batuan akibat letusan Gunung Gamalama. Zona bahaya gunung berapi ini paling banyak menempati areal di Kecamatan Ternate Utara dan Kecamatan Pulau Ternate, serta di lingkaran Gunung Gamalama sampai pada radius sekitar 4 kilometer dari pusat puncak gunung.

Kecilnya tingkat okupasi ruang permukiman pada skala luasan pulau, dan adanya kecenderungan mengokupasi daerah pesisir secara dominan, disebabkan oleh beberapa hal yakni : faktor topografi/kelerengan, faktor adanya zona bahaya gunung berapi di Pulau Ternate dan faktor historis yakni kecenderungan daya tarik pemusatan kegiatan di kawasan yang sudah tumbuh sebelumnya hanya di daerah pesisir.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya densitas atau tingkat pemadatan pemanfaatan ruang permukiman hanya pada beberapa kawasan yang sebelumnya sudah tumbuh. Apabila penduduk sudah mulai merasa terlalu padat, maka mereka mulai mengokupasi daerah belakangnya yang merupakan daerah perbukitan.

Pola pertumbuhan okupasi ruang untuk kegiatan jasa dan perdagangan, cenderung di daerah yang sudah tumbuh permukiman, memanfaatkan peluang reklamasi dan di kantong-kantong permukiman. Karena itu, untuk memprediksi pertumbuhan ruang kegiatan jasa dan perdagangan saat ini adalah berdasarkan sebaran okupasi ruang-ruang permukiman.

Pola pertumbuhan ruang-ruang permukiman adalah bersifat konsentrik kedalam, dengan awal pertumbuhan di bagian lingkaran luar, yakni dari pesisir ke areal perbukitan. Dengan demikian pola pertumbuhan ruang kegiatan jasa dan perdagangan akan cenderung mengikuti pola pertumbuhan ruang permukiman. Apabila di kawasan pesisir sudah mengalami kejenuhan tingkat kepadatan, maka arah okupasi ruang permukiman akan menuju ke bagian perbukitan. Kecepatan pertumbuhan okupasi ruang permukiman akan semakin besar di daerah yang terpengaruh oleh sentra-sentra pertumbuhan.

Ruang-ruang yang saat ini terpakai untuk fungsi pertanian dan alang-alang dalam kecenderungannya akan berubah menjadi ruang-ruang permukiman, terutama di areal dengan kelandaian sampai sekitar 15%. Kecenderungan tersebut akan terjadi karena ruang kegiatan pertanian dan fungsi alang-alang, berada tepat di bagian belakang dari area permukiman.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Ternate tahun 2006- 2016, yang termasuk kawasan RTH adalah kawasan lindung, kawasan pertanian, kawasan peternakan. Sedangkan yang termasuk kawasan terbangun antara lain kawasan industri, kawasan bandara, kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, kawasan pendidikan.

Dari hasil pengolahan rencana tata ruang wilayah Kota Ternate, menunjukkan bahwa kelas penggunaan lahan didominasi oleh kawasan ruang terbuka hijau dengan luas 6.452 ha (58,3%). Kemudian untuk kawasan terbangun memiliki luasan lebih kecil dari kawasan ruang terbuka hijau yakni sebesar 4.617,9 ha (41,7%). Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate, badan air tidak disertakan dalam dokumen.

5.3.2. Perbandingan Citra Landsat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

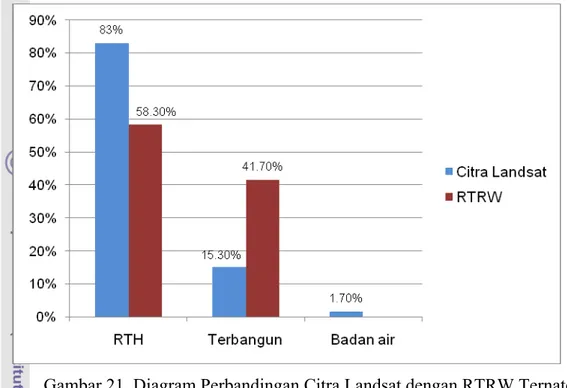

Gambar 21. Diagram Perbandingan Citra Landsat dengan RTRW Ternate

Persentase kelas penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau Pulau Ternate pada tahun 2009 yang diperoleh dari analisis citra landsat, didominasi oleh kawasan ruang terbuka hijau (83%) yang memiliki luas 9.181,4 ha, sedangkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan terbangun direncanakan memiliki luas 4.617,9 ha (41,7 %). Hal ini berarti untuk tahun-tahun mendatang akan terjadi konversi terhadap ruang terbuka hijau yang saat ini memiliki luas 9.181,4 ha menjadi 6.452 ha atau menurun sebesar 2.729,4 ha. Sedangkan untuk badan air tidak disertakan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Ternate.

5.3.3. Pola dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau

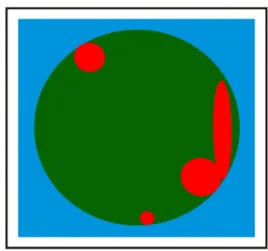

Distribusi RTH pada Pulau Ternate terpusat pada daerah tengah pulau. Hal ini disebabkan oleh adanya gunung berapi aktif, yaitu Gunung Gamalama. Daerah ini dijadikan kawasan lindung karena mempunyai kemiringan lahan yang sangat curam, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan. Akibatnya pembangunan Kota Ternate dilakukan di kawasan pantai yang mempunyai kemiringan relatif datar.

Gambar 22. Ilustrasi Penyebaran RTH Pulau Ternate Tahun 2009

Sebagai ilustrasi penyebaran, dapat dilihat pada gambar di atas. Warna biru menunjukkan laut, merah sebagai kawasan terbangun dan warna hijau merupakan ruang terbuka hijau. Tampak gambar diatas didominasi oleh ruang terbuka hijau. Hal ini terkait karena kawasan ini termasuk daerah pengembangan kawasan baru, sehingga pembangunan masih belum banyak dilakukan.

5.4. Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Kota Pulau

Hubungan antara daya dukung lingkungan dengan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat menjadi faktor penentu dalam merumuskan pola penataan dan pengelolaan ruangnya. Dalam upaya pemanfaatan potensi pulau kecil kiranya perlu dilakuakan dengan pendekatan secara menyeluruh dari sisi pembangunan lingkungan (konservasi dan pembangunan ekonomi). Pembangunan lingkungan meliputi aspek perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta nilai kekhasan dan keaslianya (Kay and Alder, 1999 dalam Djais, 2004).

Sedangkan dari sisi pembangunan ekonomi, diharapkan dapat terjadi multiplier effects terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Dahuri, 2002 dalam Djais, 2004). Dengan adanya upaya pembangunan di pulau kiranya perlu lebih diperkaya oleh berbagai pertimbangan teknis analisis sehingga dapat dihasilkan kebijakan pembangunan yang lebih optimal.

5.4.1. Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Pulau Kecil

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland) dan memiliki batas yang pasti. Disamping itu, pulau kecil mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi spesies endemik yang tinggi dibandingkan dengan pulau kontinen. Ditinjau dari skalanya, pulau kecil mempunyai tangkapan air (catchment) yang relatif kecil sehingga kebanyakan air dan sedimen akan hilang ke dalam air. Secara teoritis, ada beberapa kriteria yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan batasan suatu pulau kecil, yakni: (1)Batasan fisik (luas pulau), (2)Batasan ekologis, (3)Keunikan budaya, dsb. (Djais, 2004)

Di wilayah pulau kecil terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir tersebut dapat bersifat alamiah atau buatan. Ekosistem alami yang terdapat di pulau pesisir antara lain adalah terumbu karang (coral reef ), hutan mangrove, padang lamun (seagrass beds), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), formasi pescaprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa: kawasan pariwisata, kawasan budidaya (mariculture) dan kawasan pemukiman.

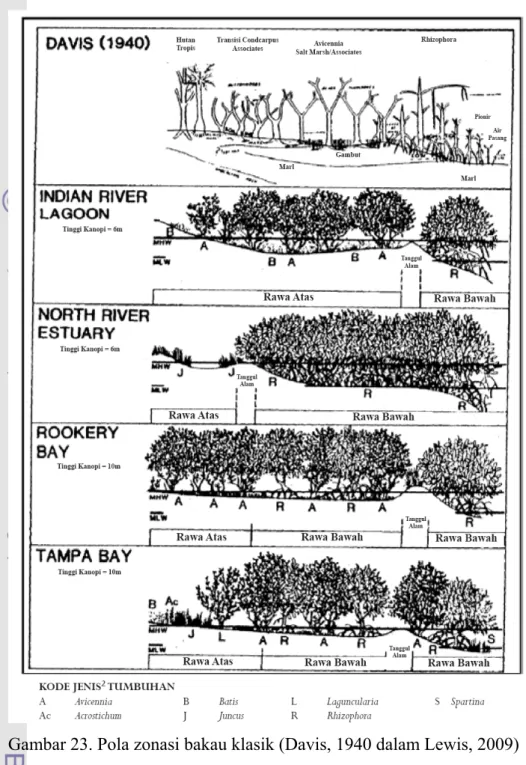

Gambar 23. Pola zonasi bakau klasik (Davis, 1940 dalam Lewis, 2009)

Menurut Davis, 1940 terdapat 4 formasi bakau klasik yaitu Indian River Lagoon. North River Estuary, Rookery Bay dan Tampa Bay. Masing–masing formasi memiliki penyusun yang sama yaitu rawa atas dan rawa bawah. Hal yang membedakan dari keempat zonasi tersebut adalah bentukan vertikalnya yang dibentuk oleh formasi bakau dan lumpur.

Hal yang paling utama adalah fungsi dan peran ekosistem pesisir dan lautan di pulau – pulau kecil adalah sebagai pengatur iklim global (termasuk dinamika

La-Nina), siklus hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah dan sistem penunjang kehidupan lainnya di daratan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan tersebut mestinya secara seimbang diikuti dengan upaya konservasi, sehingga dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Selain terdapatnya ekosistem pada wilayah pesisir, pulau kecil juga memiliki ekosistem lain yaitu berupa hutan. Karakteristik hutan pada pulau kecil memiliki ciri yang khas, berbeda dengan hutan yang terletak pada pulau besar. Ekosistem hutan pada pulau-pulau kecil (small islands) memiliki tingkat sensitivitas ekosistem yang sangat rapuh, jika dibandingkan dengan ekosistem hutan pada pulau-pulau besar (continental islands).

Hutan pada pulau kecil memiliki kondisi pertumbuhan yang khusus, misalnya vegetasi hutan didominasi oleh pohon-pohon yang tumbuh lambat, diameter batang pohon umumnya tidak terlalu besar dan daun tumbuhan umumnya sempit. Kondisi fisik hutan seperti ini disebabkan oleh beberapa hal pokok (Matinahoru, 2008), yaitu :

(a) Hutan pada pulau kecil terlalu sering mendapat banyak pengaruh intrusi air laut yang masuk ke daratan terutama pada hutan di wilayah-wilayah pesisir. Hal ini menyebabkan air tanah yang diabsorbsi akar vegetasi mengandung cukup tinggi konsentrasi ion natrium, karbonat dan klorida. Sebagai akibat kelebihan ion-ion ini maka terjadi keracunan bagi sel-sel tumbuhan yang mengakibatkan vegetasi tumbuh dan berkembang tidak normal,

(b) Hutan pada pulau kecil hampir setiap saat mendapat hembusan angin laut yang membawa banyak uap air laut yang mengandung cukup tinggi kadar garam. Uap air yang mengandung garam tersebut, kemudian diabsorbsi oleh daun tumbuhan yang akibatnya terjadi keracunan oleh adanya kelebihan konsentrasi natrium,

(c) Hutan pada pulau kecil secara umum juga memiliki transpirasi tinggi sebagai akibat frekuensi terpaan angin laut yang berlangsung hampir secara terus menerus sehingga mekanisme pembukaan dan penutupan stomata menjadi terganggu, dan proses fotosintesis berlangsung tidak

normal karena konsentrasi CO2 menjadi menurun disekitar atmosfer daun karena dipindahkan oleh angin ke tempat lain,

(d) Hutan pada pulau kecil umumnya tumbuh pada wilayah DAS yang pendek dan sempit sehingga hujan yang jatuh dalam wilayah DAS lebih cepat mengalami run off menuju badan sungai dari pada terinfiltrasi ke dalam tanah untuk menambah volume air tanah aktual bagi pertumbuhan vegetasi hutan,

(e) Hutan pada pulau kecil cendrung memiliki daerah tangkapan air (water catchment area) yang sempit sehingga jumlah air hujan yang jatuh dan tertampung pada suatu daerah tangkapan air selalu tidak seimbang terhadap laju kehilangan air tanah yang harus mengalir keluar melalui sungai dan evapotranspirasi,

(f) Hutan pada pulau kecil secara umum tumbuh diatas kondisi tanah dengan solum tanah dangkal terutama bagi pulau-pulau coral dan atol. Akibat volume tanah yang rendah seperti ini, maka kondisi pertumbuhan hutan disini cendrung didominasi oleh jenis-jenis yang perkembangan tinggi pohon dan diameter batang sangat lambat.

Berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dikemukakan diatas menunjukan bahwa pertumbuhan hutan pada pulau kecil sebenarnya memiliki hutan yang secara alami sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini karena banyak sekali faktor pembatas pertumbuhan yang harus dapat diadaptasi dengan baik oleh sel-sel tumbuhan dari pohon-pohon yang ada pada wilayah tersebut. Walaupun demikian secara alami pengaruh ini masih dapat diimbangi dengan kondisi musim, dimana pada saat musim hujan hampir semua pengaruh buruk dari laut terhadap tumbuhan yang ada di daratan pulau-pulau tersebut dapat teratasi melalui pencucian. Selanjutnya jika hutan yang sudah sangat sulit berkembang tersebut, kemudian diganggu lagi dengan aktivitas penebangan maupun pemusnahan oleh manusia maka hancurlah ekosistem tersebut (Matinahoru, 2008).

Secara umum kerusakan ekosistem pulau kecil disebabkan oleh alam (natural disasters) dan manusia (human destructions). Gangguan faktor alam bagi pulau kecil contohnya: disebabkan oleh letusan gunung api, naiknya permukaan

air laut dan kebakaran. Namun demikian kerusakan hutan akibat gangguan alam tidak signifikan jika dibandingkan dengan kerusakan oleh aktivitas manusia.

Beberapa hasil penelitian (Matinahoru dan Hitipeuw, 2005; Van Ersnt, 2007 dan Watilei, 2008 dalam Matinahoru, 2008) menunjukan bahwa kerusakan ekosistem hutan pada pulau kecil lebih disebabkan 3 hal utama, yaitu : (a). Aktivitas perladangan berpindah oleh masyarakat, (b). Aktivitas penebangan pohon secara legal maupun ilegal untuk berbagai kebutuhan seperti energi kayu bakar, konstruksi bangunan, meubel dan lain-lain, (c). Aktivitas perluasan pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman masyarakat, perkantoran, lapangan udara, pelabuhan kapal, infrastruktur jalan, perkebunan monokultur dan lain-lain.

Sejak jaman dulu, hutan telah dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah hidup. Sejak itu pula telah ada kearifan lokal manusia untuk melindungi dan melestarikan hutan dan lingkungannya sehingga hutan tetap menjadi primadona penopang kehidupan mereka. Hutan diketahui memiliki manfaat yang langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat langsung

1.1. Sumber bahan/konstruksi bangunan (rumah, jembatan, kapal, perahu, bantalan kereta api, tiang listrik, plywood, particle board, panel-panel dll). 1.2. Sumber bahan pembuatan perabot rumah (meubel, ukiran, piring, sendok,

mangkok dll).

1.3. Sumber bahan pangan (sagu, umbian, sayuran, dll). 1.4. Sumber protein (madu, daging, sarang burung, dll).

1.5. Sumber pendukung fasilitas pendidikan (pensil dan kertas). 1.6. Sumber bahan bakar (kayu api, arang dll).

1.7. Sumber oksigen (pernapasan manusia, respirasi hewan)

1.8. Sumber pendapatan (penjualan hasil hutan kayu dan non kayu) 1.9. Sumber obat-abatan (daun, kulit, getah, buah/biji)

2. Manfaat tidak langsung

2.1. Pengatur sistem tata air (debit air, erosi, banjir, kekeringan) 2.2. Kontrol pola iklim (suhu, kelembaban, penguapan)

2.3. Kontrol pemanasan bumi

2.4. Ekowisata (rekreasi, berburu, camping dll)

2.5. Laboratorium plasma nutfah (taman nasional, kebun raya dll) 2.6. Pusat pendidikan dan penelitian

2.7. Sumber bahan pendukung industri-industri kimia (pewarna, terpen, kosmetik, obat-obatan, tekstil dll).

Dari uraian manfaat hutan seperti di atas, maka selayaknya hutan harus dijaga kelestariannya karena akan memberikan juga nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar (Matinahoru, 2008).

5.4.2. Prinsip Penataan Ruang pada Pulau Kecil

Berpegang pada uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa ada dua hal pokok yang perlu di pertimbangkan, yakni: pertama, adalah berkenaan dengan upaya pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan kedua, adalah berkaitan dengan daya dukung lingkungan. Pada hakekatnya kedua hal tersebut perlu diakomodasi sehingga dapat diperoleh optimasi pemanfaatan sumberdaya alam yang dikaitkan dengan usaha pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga berdasarkan atas pertimbangan pembangunan yang berkelanjutan (Djais, 2004)

Setiap usaha yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan ekonomi maupun sosial, umumnya akan selalu membutuhkan sejumlah sumberdaya alam tertentu yang di peroleh dari suatu lingkungan geografis. Sesuai dengan sifat alamnya, suatu lingkungan geografis akan di hadapkan pada faktor pembatas. Apabila ditinjau dari sisi pengembangan kegiatan ekonomi, peranan dari lingkungan geografis ini dapat di pandang sebagai penyuplai sumberdaya alam dan tidak selalu dapat menunjang kebutuhan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi yang berada di atasnya. Khusus untuk pulau kecil, sesuai dengan ciri yang dimilikinya, kondisi lingkungan geografisnya memiliki keterbatasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau besar. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka dibutuhkan pendekatan pengelolaan pembangunan yang lebih spesifik untuk pulau-pulau kecil (Djais, 2004).

Hubungan antara pengembangan kegiatan sosial–ekonomi dengan lingkungan geografis tidak selamanya harmonis. Hal ini disebabkan karena pada umumnya kegiatan sosial-ekonomi permintaan atas sumberdaya untuk pembangunan berkembang jauh lebih pesat dibanding dengan ketersediaan sumberdaya pendukungnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tingkat daya dukung tertentu, seyogyanya perkembangan kegiatan sosial-ekonomi perlu di batasi agar dapat dicegah atau dikurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, seperti misalnya: meningkatnya polusi, erosi, pengerusakan lanskap, hilangnya biodata penting, dsb. Pada hakekatnya, fenomena dari dampak negatif lingkungan disebabkan karena setiap perkembangan kegiatan sosial-ekonomi akan menimbulkan efek samping dan hal ini merupakan respon dari adanya kepekaan sumberdaya yang ada. (Djais, 2004)

5.4.3. Distribusi Ruang Terbuka Hijau Ideal pada Kota Pulau

Penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya pemanfaatan potensi suatu wilayah atau kawasan bagi pembangunan secara berkelanjutan dengan mengurangi konflik pemanfaatan ruang oleh berbagai kegiatan, sehingga dapat dicapai suatu keharmonisan antara kegiatan dengan lingkungannya. Dalam hal ini penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam penataan ruang pulau kecil, secara fisik batas wilayah perencanaanya akan lebih fleksibel karena akan sangat dipengaruhi oleh batasan fungsi ekosistem. Sesuai dengan sifat alamnya, pengelolaan pulau kecil perlu lebih ditekankan pada aspek preservasi dan konservasi dibanding dengan pembangunan yang bersifat intensif.

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan pulau kecil, menurut Djais , 2004, ada dua hal pokok yang perlu untuk diperhatikan, yakni : pertama, adalah menentukan batas ambang kegiatan di pulau tersebut. Kedua adalah mengintergrasikan perlindungan habitat ke dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat terjadinya sinergi antara pengembangan kegiatan usaha dengan upaya melindungi dan melestarikan habitat dan sumberdaya alam yang ada. Ada lima

prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pembangunan pulau kecil, yakni : keharmonisan hubungan antar ruang, pengoptimalan penggunaan sumberdaya, memperhatikan lingkungan laut, kontrol terhadap polusi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

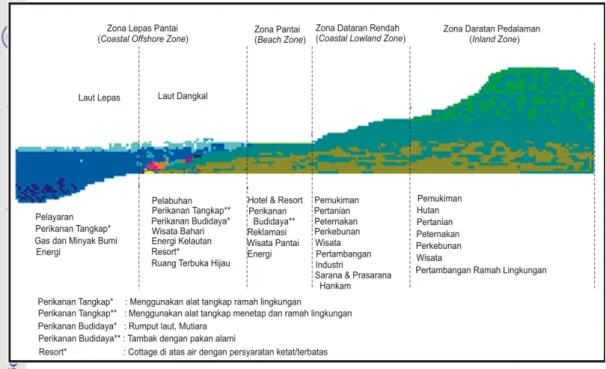

Gambar 24. Pemanfaatan Ruang Pulau Kecil Berdasarkan Pembagian Zona

Gambar di atas merupakan ilustrasi pembagian ruang pada pulau kecil serta penggunaannya secara vertikal berdasarkan pembagian zona. Terdapat 4 zona dalam pembagian ruang pada pulau kecil, yaitu: Zona Lepas Pantai, Zona Pantai, Zona Dataran Rendah dan Zona Daratan Pedalaman. Masing-masing zona memiliki penggunaan lahan yang berbeda-beda serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Gambar 25. Ilustrasi Model Penyebaran RTH Ideal Bagi Kota Pulau Secara Horizontal

Gambar di atas merupakan ilustrasi untuk pengembangan kawasan kota pulau yang ideal jika dilihat dari segi ekosistem. Ruang terbuka hijau yang diwakili oleh warna hijau, sebaiknya direncanakan untuk ditempatkan pada kawasan tengah dan pinggir pulau. Kawasan tengah merupakan hutan sedangkan kawasan pinggir pulau merupakan daerah pesisir. Manfaat dari setiap ekosistem telah dijelaskan di atas.

Untuk kawasan terbangun yang diwakili dengan warna merah, sebaiknya direncanakan terletak diantara kawasan pesisir dan kawasan hutan pulau. Bebedarapa kawasan terbangun dapat diterapkan pada pesisir pantai dengan penggunaan seperti pelabuhan kapal, bongkar muat ikan, kawasan wisata, asalkan tetap mengikuti aturan dalam perencanaan kota dengan memperhatikan ekosistem sekitar.

5.4.4. Upaya Perbaikan Penataan Ruang pada Kota Pulau

Setelah dilakukan analisis terhadap penutupan lahan tahun 2009, persebaran ruang terbuka hijau pada Pulau Batam berpencar dan tidak memiliki pola yang jelas. Selain itu juga diperoleh bahwa ruang terbuka hijau pada kawasan pesisir, memiliki luasan yang sangat kecil. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mensyaratkan adanya ruang terbuka hijau pada kawasan pesisir agar ekosistem pulau dapat terjaga. Untuk itu penambahan ruang terbuka hijau pada kawasan pesisir sangat diperlukan.

Analisis penutupan lahan pada Pulau Tarakan, menunjukkan adanya hutan lindung yang masif, yang berada di tengah pulau. Selain hutan lindung, terdapat juga kawasan ruang terbuka hijau pada pesisir namun luasnya tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan penutupan ruang terbuka hijau pada Pulau Tarakan sudah mendekati kesesuaian secara teori yaitu terdapat ruang terbuka hijau pada kawasan tengah dan pesisir pulau. Akan tetapi penambahan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan pesisir diperlukan, untuk memeperkuat kestabilan ekosistem pada pulau ini.

Pulau Ternate merupakan daerah yang baru dikembangkan sehingga pada saat dilakukan analisis terhadap penutupan lahan tahun 2009, kawasan ruang terbuka hijau masih sangat luas. Pada bagian tengah pulau masih terdapat hutan lindung yang masih sangat luas, mendominasi penutupan pada pulau ini. Pada kawasan pesisir juga masih banyak ruang terbuka hijau. Secara teori, penutupan lahan pada Pulau Ternate sudah sesuai, karena adanya hutan lindung pada bagian tengah dan pesisir pulau. Untuk pengembangan kawasan perkotaan pada tahun-tahun selajutnya, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap pemilihan lahan terbangun agar kestabilan ekosistem tetap terjaga.