1

KERANGKA DASAR BERPIKIR PSEUDO

1.1. Pengertian Berpikir Pseudo

Berpikir berasal dari kata pikir. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2008), pikir diartikan sebagai akal budi, ingatan, atau angan-angan. Berpikir diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu atau menimbang-nimbang dalam ingatan. Dalam bentuk kata kerja ”memikirkan” diartikan mencari upaya untuk menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan akal budi. Berpikir juga sering diartikan sebagai aktifitas mental yang terjadi di dalam otak dalam rangka mengingat, memahami mencari atau membuat cara, menganalisis, mensintesis masalah dalam rangka menyelesaikannya. Berpikir ada di dalam otak, sehingga tidak bisa dilihat. Keluaran (output) dari berpikir bisa dilihat. Bentuk keluarannya bisa berupa proses atau langkah-langkah dalam memecahkan masalah.

Pseudo diartikan oleh Peter dan Yeni (2002) sebagai sesuatu yang tidak sebenarnya atau sesuatu yang semu.

Berpikir pseudo adalah berpikir semu. Dalam hal ini hasil

yang tampak dari suatu proses penyelesaian masalah bukan merupakan keluaran dari aktifitas mental yang sesungguhnya. Dalam menyelesaikan suatu masalah (khususnya masalah matematika) ada dua kemungkinan yang bisa diperoleh: jawaban benar atau jawaban salah.

Jawaban benar belum tentu dihasilkan dari suatu proses berpikir yang benar. Sebagai contoh ketika siswa diberi masalah ”tentukan luas daerah persegi panjang dengan ukuran panjang 8 m dan lebar 6 m!”. Siswa menjawab 48 𝑚2 adalah benar, namun belum tentu jawaban tersebut diperoleh

dari proses berpikir yang benar. Siswa yang menjawab 48 𝑚2 dengan pemikiran bahwa luas daerah merupakan banyaknya persegi satuan (1 𝑚2) yang bisa menutup secara tepat permukaan persegi panjang atau bisa ditulis L = p x l = 8 x 6 x 1 𝑚2 = 48 𝑚2, maka proses berpikir siswa tersebut adalah benar ”sungguhan”. Sebaliknya, siswa yang memperoleh jawaban 48 𝑚2 dengan pemikiran ”pokoknya” menghitung luas daerah persegi panjang dilakukan dengan mengalikan dua bilangan yang ada di soal, luasnya 8 x 6 = 48 𝑚2, maka jawaban tersebut ”benar” tetapi semu. Siswa yang menyelesaikan dengan mengalikan secara langsung dua bilangan yang ada di soal, biasanya dipengaruhi oleh pengalamannya. Siswa yang menjawab benar tetapi semu tersebut disebut sedang mengalami berpikir pseudo ”benar”. Jawaban salah belum tentu diakibatkan oleh suatu proses berpikir yang salah. Sebagai contoh, masalah yang dikemukakan oleh Kahneman (2002): “sebuah tongkat pemukul baseball dan bolanya berharga satu dolar 10 sen. Tongkat pemukul harganya satu dolar lebih mahal dari bola. Berapa harga bola?”

Dalam masalah ini, sebagian besar mahasiswa menjawab 10 sen, karena besarnya uang $1.10 dapat dibagi ke bentuk $1 dan 10 sen, dan 10 sen adalah jawabannya. Dan telah ditemukan bahwa banyak orang-orang cerdas terdorong untuk menjawab dengan cepat, 50% (47/93) mahasiswa Princeton dan 56% (164/293) mahasiswa University Michigan memberikan jawaban salah. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang mereaksi dengan cepat sehingga menguasai perhatian ke arah materi dan mengarah ke jawaban yang tidak tepat. Penyebab seseorang menemukan jawaban salah ”10 sen” adalah ketika bilangan satu dolar dan 10 sen muncul dengan urutan sesuai, maka langsung menyimpulkan

jawaban 10 sen. Banyak orang membuat keputusan yang sangat cepat berdasarkan pada ciri-ciri penting dari masalah dan pemahaman kasar terhadap apa yang cocok dari situasi yang diberikan, tetapi mereka tidak melakukan refleksi terhadap hasil kerjanya. Jawaban salah tidak berarti mereka tidak mampu menyelesaikannya. Sebenarnya masalah tersebut, sangat sederhana yang biasa diberikan di tingkat Sekolah Dasar, sehingga mereka PASTI mampu menyelesaikannya, seandainya bisa menggunakan berpikir ”sedikit” analitik. Karena itu jawaban salah yang terjadi masih semu dan orang tersebut dalam kondisi berpikir pseudo ”salah”..

Proses berpikir pseudo telah dikaji oleh banyak peneliti dengan istilah yang berbeda-beda. Vinner (1997) menggunakan istilah Pseudo-Analytic versus Analytic. Lithner (2000) menggunakan istilah Established Experience (EE) versus Plausible Reasoning (PR). Leron (2005) mengkaji Dual Process Theory dari Kahneman(proses System 1 versus proses System 2). Dan Pape (2004) menggunakan istilah Direct Translation Approach (DTA) versus Meaning Based Approach (MBA).

Proses berpikir pseudo (analitik pseudo, Established Experience, proses S1, Direct Translation Approach) dihasilkan dari proses “spontan, tidak fleksibel (sulit berubah), dan tidak terkontrol”, serta superficial similarities dan fuzzy memory. Pada saat diberikan masalah matematika, siswa yang proses berpikirnya “pseudo” akan cenderung mengaitkan dengan masalah yang dianggapnya sama, meskipun kesamaan yang dibuatnya bersifat dangkal/tergesa-gesa (superficial similarities). Siswa juga akan mengaitkan dengan apa yang di-ingatnya, meskipun ingatannya masih samar-samar/kabur (fuzzy memory). Selanjutnya siswa secara spontan menyelesaikan masalah tanpa memahami secara mendalam

struktur yang terlibat dalam masalah tersebut dan tidak melakukan pengecekan kembali (kontrol/refleksi) terhadap apa yang dikerjakannya. Karena itu, proses berpikir pseudo masih merupakan proses berpikir yang “mentah” dan bukan proses berpikir yang sesungguhnya.

Proses berpikir pseudo terjadi sebagai dampak pembelajaran yang hanya menekankan prosedur dan tidak menjelaskan mengapa prosedur tersebut digunakan. Akibatnya siswa beranggapan bahwa dalam menyelesaikan masalah, cukup memilih prosedur penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang diberikan. Dalam hal ini fokus pembelajaran tidak pada mengapa prosedur tertentu itu yang digunakan untuk menyelesaikan, tetapi prosedur mana yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dan pada bagaimana menyelesaikan dengan prosedur tersebut. Dengan penekanan pembelajaran hanya pada prosedur mengakibatkan penalaran siswa tidak berkembang secara optimal. Seringkali dalam menyelesaikan suatu masalah, siswa berpikir seolah-olah mengikuti proses penalaran, namun sebenarnya proses berpikir siswa tersebut belum sesuai dengan proses penalaran.

1.2. Proses Berpikir Pseudo dalam Penalaran Kovariasional

Dalam kamus psikologi (Chaplin, terjemahan Kartini Kartono, 1989), nalar (reason) diartikan sebagai totalitas proses intelektual yang terlibat dalam berpikir dan upaya memecahkan masalah. Lebih jauh, penalaran (reasoning) diartikan sebagai proses berpikir khususnya berpikir logis atau berpikir memecahkan masalah. Sedangkan menurut Peter dan Yeni (2002), penalaran berasal dari kata dasar nalar.

Nalar diartikan sebagai aktivitas untuk berpikir logis atau

bahwa penalaran merupakan pengembangan sesuatu dengan menggunakan nalar (tidak berdasarkan pada perasaan atau pengalaman saja) atau proses dalam memberikan fakta dengan berprinsip pada nalar. Dalam penelitian ini, penalaran diartikan sebagai aktivitas mental/kognitif dalam menyelesaikan masalah dengan berpikir logis dan bersifat analitis.

Krulik, Rudnick, dan Milou (2003) mengungkapkan bahwa penalaran merupakan bagian dari proses berpikir, namun seringkali berpikir dan bernalar digunakan secara sinonim. Keterkaitan antara berpikir dan bernalar disajikan seperti Gambar 1.1 berikut.

Tahapan berpikir paling rendah adalah mengingat. Pada tahapan mengingat, proses berpikir seseorang tidak sampai menggunakan proses logis atau proses analitis, tetapi proses berpikir berlangsung secara otomatis.. Sebagai contoh, ketika seorang siswa SMP atau SMA ditanya 2 + 2, dia tidak benar-benar berpikir tetapi secara otomatis menjawab 4.

Tahapan berpikir kedua adalah berpikir dasar (basic thinking), merupakan bentuk yang lebih umum dari berpikir. Kebanyakan keputusan dibuat dalam berpikir dasar. Ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan akan membeli 4 baju, yang masing-masing harganya Rp. 30.000,00; maka dia berpikir akan mengalikan 4 dengan Rp. 30.000,00 yang menghasilkan Rp. 120.000,00. Dalam hal ini, orang tersebut sudah menggunakan penalarannya dengan melakukan operasi mengali dan bukan membagi.

Berpikir kritis merupakan tahapan berpikir ketiga, yang ditandai dengan kemampuan menganalisa masalah, menentukan kecukupan data untuk menyelesaikan masalah, memutuskan perlunya informasi tambahan dalam suatu masalah, dan menganalisis situasi. Dalam tahapan berpikir ini juga termasuk mengenali konsistensi data, dapat menjelaskan kesimpulan dari sekumpulan data, dan dapat menentukan validasi dari suatu kesimpulan.

Tahapan berpikir tertinggi adalah berpikir kreatif, yang ditandai dengan kemampuan menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara yang tidak biasa, unik, dan berbeda-beda. Seperti Gauss ketika masih anak-anak diminta menjumlahkan bilangan 1 sampai 100, hanya dalam beberapa menit sudah mampu menyelesaikannya. Gauss mampu mengatur bilangan 1 sampai 100 dengan cara berpasangan:

1 + 100 = 101 2 + 99 = 101 3 + 98 = 101

dan seterusnya. Jadi jawabannya sederhana ada 50 pasang bilangan yang jumlahnya 101. Berarti jawabannya 50 x 101 = 5.050.

Penalaran adalah proses berpikir yang mencakup berpikir dasar, berpikir kritis, dan berpikir kreatif, tetapi tidak

termasuk mengingat (recall). Karena itu penalaran merupakan proses berpikir yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu: pola berpikir logis atau proses berpikirnya bersifat analitis. Pola berpikir logis berarti menggunakan logika tertentu. Sedangkan bersifat analitis merupakan konsekuensi dari pola berpikir tertentu.

Selanjutnya penalaran kovariasional didefinisikan oleh Carlson (2002) sebagai pengkoordinasian beberapa kuantitas, salah satu kuantitas berubah menyebabkan perubahan kuantitas yang lain. Slavit (1997) mendefinisikan kovariasi sebagai hubungan antar perubahan kuantitas. Dalam penelitian ini, penalaran kovariasional didefinisikan sebagai aktivitas mental dalam pengkoordinasian dua kuantitas yang berkaitan dengan cara-cara perubahan satu kuantitas terhadap kuantitas yang lain. Dalam matematika, pengkoordinasian dua kuantitas ini sangat terkait dengan konsep fungsi bahwa salah satu kuantitas dapat dipandang sebagai input (variabel bebas) dan kuantitas yang lain dipandang sebagai output (variabel terikat).

Penalaran pseudo adalah penalaran yang semu. Proses penalaran pseudo merupakan proses berpikir yang nampak “seperti” proses penalaran, namun sebenarnya belum merupakan proses penalaran, karena tidak menggunakan proses berpikir yang logis atau bersifat analitis. Selanjutnya

pseudo dalam penalaran kovariasional atau pseudo penalaran kovariasional dalam penelitian ini diartikan

sebagai penalaran kovariasional yang semu. Seseorang yang berada pada penalaran kovariasional pseudo, dia terlihat seperti bernalar kovariasional (mengkoordinasikan perubahan satu variabel terhadap variabel lain), namun penalaran kovariasionalnya masih semu. Dalam hal ini penalaran kovariasional semu mahasiswa adalah penalaran

kovariasional sebelum refleksi, bahwa mahasiswa memberikan jawaban salah, namun sebenarnya mahasiswa tersebut mampu menyelesaikannya secara benar setelah refleksi.

Pada dekade terakhir telah banyak peneliti yang mengkaji penalaran mahasiswa dalam mengkontruksi dan menginterpretasi grafik fungsi (Stump, 2001; Slavit, 1997; Moschkovich, 1999; Nemirovsky & Noble, 1997; Cottrill 1996; Rasmussen, 2001, Carlson dkk, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004; Monk, 1994; Kaput, 1992; Zandieh, 2000). Dari hasil kajian tersebut, diperoleh beberapa temuan, antara lain: kemampuan mahasiswa dalam menginterpretasikan grafik fungsi masih sangat kurang, mahasiswa kesulitan menginterpretasikan dan merepre-sentasikan kecekungan dan titik belok, banyak mahasiswa yang tidak mampu memandang grafik fungsi sebagai representasi hubungan antara dua variabel, bagi mahasiswa lebih sulit mengonstruksi grafik dengan diberikan sifat-sifat analitisnya daripada diketahui rumus fungsinya, dan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengonstruksi grafik fungsi kejadian dinamik. Lebih jauh terungkap bahwa kesulitan mahasiswa terkait dengan kemampuan penalaran kovariasionalnya yang masih rendah, mahasiswa tidak memandang fungsi sebagai kovariasi antara nilai input dan nilai output.

Mevarech dan Kramarsky (1997) dalam penelitiannya mengkaji kesalahan konsep mahasiswa berkaitan dengan pembuatan grafik, memperoleh hasil bahwa salah satu kesalahan konsep mahasiswa tentang grafik disebabkan sedikitnya pemahaman kovariasi. Begitu pula Slavit (1997) dan Cho, Kim & Song (2004) yang menekankan pentingnya penalaran kovariasional dalam mengonstruksi,

merepresentasi, dan menginterpretasi grafik. Bahkan Carlson dkk (2002) telah mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan penalaran kovariasional mahasiswa dalam mengonstruksi grafik fungsi kejadian dinamik. Juga ditemukan adanya perilaku pseudo-analytic (analitik pseudo) pada penalaran kovariasional. Dalam hal ini mahasiswa menggunakan langkah-langkah/prosedur penyelesaian namun mereka tidak mampu memberikan justifikasi, mengapa langkah/prosedur itu dilakukan. Menurut Vinner (1997) mahasiswa tersebut sedang berada pada proses berpikir pseudo-analytic. Istilah proses berpikir analitik pseudo dan perilaku analitik pseudo masing-masing mengidentifikasi proses berpikir dan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa tetapi mahasiswa tersebut tidak mampu memberikan “justifikasi” terhadap apa yang dilakukannya. Perilaku analitik pseudo sebagai hasil dari proses berpikir analitik pseudo.

Dalam penelitian ini dikaji proses berpikir pseudo pada penalaran kovariasional, karena itu digunakan istilah pseudo penalaran kovariasional.. Carlson (2002) mendefinisikan penalaran kovariasional sebagai aktifitas kognitif melibatkan pengkoordinasian dua macam kuantitas yang berkaitan dengan cara-cara dua kuantitas tersebut berubah satu terhadap yang lain. Slavit (1997) mendefinisikan penalaran kovariasional sebagai kegiatan menganalisis, memanipulasi, dan memahami hubungan antara perubahan kuantitas. Selanjutnya dalam penelitian ini, penalaran kovariasional dimaksudkan sebagai aktivitas mental dalam pengkoordinasian dua kuantitas (variabel bebas dan variabel terikat) yang berkaitan dengan cara-cara perubahan satu kuantitas terhadap kuantitas yang lain.

Hasil dari proses berpikir penalaran kovariasional pseudo disebut perilaku penalaran kovariasional pseudo. Perilaku penalaran kovariasional pseudo bisa tampak dari jawaban ”benar” tetapi mahasiswa tidak mampu memberikan justifikasi, atau jawaban ”salah” tetapi sebenarnya mahasiswa memahaminya (mampu menyelesaikan) setelah melakukan refleksi.

Dalam menyelesaikan suatu masalah, terdapat beberapa kemungkinan jawaban yang terjadi pada mahasiswa. Untuk mahasiswa yang memberikan jawaban benar dan mampu memberikan justifikasi, berarti jawabannya ”betul sungguhan”, hal ini sudah wajar. Sebaliknya, mahasiswa yang menunjukkan jawaban benar, tetapi tidak mampu memberikan justifikasi terhadap jawabannya, maka kebenaran jawabannya hanya ”kebetulan”. Sedangkan mahasiswa yang menunjukkan jawaban salah dan setelah refleksi tetap menghasilkan jawaban salah, berarti penalaran mahasiswa tersebut memang ”salah sungguhan”. Perilaku lain yang mungkin adalah mahasiswa memberikan jawaban salah, tetapi setelah melakukan refleksi mampu membenahinya sehingga menjadi jawaban benar. Ini berarti penalaran mahasiswa (sebelum refleksi) tersebut masih belum sesungguhnya (atau masih pseudo). Selanjutnya peri-laku mahasiswa ini disebut penalaran kovariasional pseudo dari jawaban ”salah”. Dalam pene-litian ini hanya dibahas penalaran kovariasional pseudo dari jawaban ”salah”, selanjutnya han-ya disebut penalaran kovariasional pseudo. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pseudo ”salah” akan merugikan mahasiswa, karena sebenarnya mahasiswa mampu menyelesaikan, tetapi karena proses refleksinya tidak maksimal, sehingga jawaban yang dihasilkan masih salah.

1.3. Masalah Kovariasi

Masalah kovariasi yang dikaji dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari masalah yang dikaji oleh Carlson (2002), yakni mengonstruksi grafik fungsi kejadian dinamik. Adapun perbedaannya disajikan seperti berikut.

Terdapat 3 (tiga) perbedaan antara masalah kovariasi Carlson dan masalah kovariasi dalam penelitian ini. Pertama, karakteristik grafik. Konstruksi grafik fungsi kejadian dinamik yang disajikan oleh Carlson adalah senilai (increasing), artinya semakin besar nilai suatu variabel akan menyebabkan semakin besar pula nilai variabel yang lain atau sebaliknya. Dalam konstruksi grafik fungsi yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkebalikan (decreasing). Artinya semakin kecil nilai suatu variabel, menyebabkan semakin besar nilai variabel yang lain atau sebaliknya.

Kedua, proses kovariasi. Masalah yang disajikan Carlson merupakan proses kovariasi langsung. Artinya perubahan suatu variabel (tinggi air) dipengaruhi secara langsung oleh perubahan variabel lain (bertambahnya tinggi air dipengaruhi langsung oleh bertambahnya volume air dalam botol). Proses kovariasi penelitian ini merupakan proses kovariasi tidak langsung. Artinya perubahan suatu variabel (tinggi air di botol bawah) tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan variabel lain (tinggi air di botol

atas). Dalam hal ini, tinggi air botol atas dipengaruhi oleh berkurangnya air di botol atas. Berkurangnya air botol atas menyebabkan bertambahnya air di botol bawah. Selanjutnya, bertambahnya air di botol bawah menyebabkan bertambahnya ketinggian air di botol bawah.

Ketiga, tingkat kovariasi. Kovariasi Carlson merupakan kovariasi tingkat satu, karena hanya terdapat satu hubungan langsung antara suatu variabel (tinggi air) dengan variabel lain (volume air) (seperti Diagram 1.1). Kovariasi dalam penelitian ini merupakan kovariasi tingkat tiga. Dalam hal ini, volume air di botol atas secara langsung mempengaruhi ketinggian air di botol atas dan volume air di botol bawah. Berarti kovariasi antara ketinggian air botol atas dan volume botol bawah merupakan kovariasi dua tingkat (tidak langsung). Selanjutnya volume air botol bawah secara langsung mempengaruhi ketinggiannya. Dalam hal ini kovariasi antara volume dan ketinggian air botol bawah adalah tingkat satu. Karena itu hubungan antara tinggi air botol bawah dan tinggi air botol atas merupakan kovariasi tingkat tiga (seperti Diagram 1.2). Perbedaan proses dan tingkat kovariasi antara masalah Carlson dan penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut.

Volume bertambah

Ketinggian bertambah

Diagram 1.1: Proses dan tingkat kovariasi Carlson Ketinggian botol atas menurun Volume botol atas berkurang Volume botol bawah bertambah Ketinggian botol bawah meningkat

Diagram 1.2: Proses dan tingkat kovariasi penelitian ini

Selanjutnya kejadian dinamis yang dikaji dalam penelitian ini adalah perubahan salah satu variabelnya adalah konstan (botol atas) dan perubahan variabel yang lain adalah dinamis (botol bawah). Pada kejadian ini, botol atas berbentuk tabung, sehingga perubahan ketinggian airnya adalah konstan; botol bawah berbentuk bola, sehingga perubahan ketinggian airnya adalah dinamis (Gambar 1.2). Adapun deskripsi secara lengkap pengembangan masalah penelitian ini disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Pengembangan Masalah kovariasi

Unsur-unsur pengembangan

Kovariasi Carlson Kovariasi Penelitian ini Karakteristik

Masalah

- kovariasi langsung - kovariasi senilai - kovariasi tingkat satu

- kovariasi tak

langsung

- kovariasi berbalik nilai

- kovariasi tingkat tiga

Kajian - penalaran

kovariasional pseudo dari jawaban benar - kajian bukan pada

proses berpikir (hanya menunjukkan adanya penalaran kovariasional pseudo) - penalaran kovariasional pseudo dari jawaban salah - kajian pada proses

berpikir penalaran kovariasional pseudo

Dalam kajiannya, Carlson telah menemukan 5 tahap perkembangan penalaran kova-riasional mahasiswa meliputi: (1) coordination, (2) direction, (3) quantitative coordination, (4) average rate, dan (5) instantaneous rate. Lebih jauh Carlson juga menemukan adanya pe-rilaku analitik pseudo mahasiswa dalam mengonstruksi grafik fungsi kejadian dinamik. Dalam hal ini, mahasiswa menunjukkan jawaban benar, tetapi dia tidak mampu memberikan jus-tifikasi terhadap prosedur yang digunakan (disebut pseudo (benar)). Namun demikian,

Carl-son hanya menunjukkan adanya perilaku penalaran pseudo dan tidak mengkaji terjadinya penalaran kovariasional pseudo.

Penelitian ini mengkaji proses penalaran kovariasional pseudo (salah) dari mahasiswa (disebut penalaran kovariasional pseudo (PKP)). Tugas kovariasi yang diberikan kepada mahasiswa adalah mengonstruksi grafik fungsi kejadian dinamik berkebalikan. Proses berpikir pseudo mahasiswa dalam memecahkan masalah kovariasi diidentifikasi dari jawaban salah tetapi sebenarnya mahasiswa mampu menyelesaikan dengan baik setelah melakukan refleksi (disebut pseudo (salah)). Dalam kasus pseudo (salah), sebenarnya mahasiswa memiliki potensi yang cukup untuk menyelesaikan suatu masalah, namun potensinya tidak digunakan secara optimal. Ketika mahasiswa sudah memperoleh jawaban, dianggap sudah cukup, tidak ada lagi dorongan untuk mengecek kembali jawabannya (refleksi). Pada kasus ini, jawaban salah belum mencerminkan berpikir yang sesungguhnya, tetapi berpikirnya masih semu (berpikir pseudo). Tidak adanya refleksi, tentunya akan merugikan dirinya, karena tidak bisa memanfaatkan potensinya secara optimal. Karena itu, sangat perlu dilakukan kajian proses berpikir pseudo dari jawaban salah.

1.4.Proses berpikir berdasarkan kerangka kerja asimilasi dan akomodasi

Penelitian yang berkaitan dengan proses berpikir: bagaimana seseorang bisa memperoleh pengetahuan, bagaimana seseorang bisa mengonstruksi pengetahuan, dan bagaimana seseorang bisa mencapai tahap berpikir formal telah banyak dilakukan. David Tall (2008) mengkaji tentang transisi berpikir mahasiswa matematika dengan

menggunakan konsep tiga dunia matematika (conceptual embodied; proceptual symbolic; axiomatic formal). Bahwa mahasiswa mengalami transisi berpikir menuju berpikir formal dalam 4 (empat) kemungkinan: (1) dari conceptual embodied ke axiomatic formal; (2) dari proceptual symbolic ke axiomatic formal; (3) dari conceptual embodied ke proceptual symbolic dan dilanjutkan ke axiomatic formal; dan (4) dari campuran conceptual embodied dan proceptual symbolic ke axiomatic formal. Dubinsky (1996) merumuskan teori APOS terkait dengan bagaimana mahasiswa mengonstruksi pengetahuan.

in APOS theory where an ACTION is internalised as a PROCESS and is encapsulated into an OBJECT, connected to other knowledge within a SCHEMA; they also note that a SCHEMA may also be encapsulated as an OBJECT.

Dalam teori APOS, sebuah ACTION diinternalisasi sebagai PROCESS. PROCESS diencapsulisasi ke dalam sebuah OBJECT. Selanjutnya OBJECT dikaitkan dengan pengetahuan yang lain dalam sebuah SCHEMA. Juga ditemukan bahwa sebuah SCHEMA juga bisa diencapsulisasi sebagai sebuah OBJECT.

Piaget menjelaskan bahwa dalam pemecahan masalah terjadi proses adaptasi dan dalam proses adaptasi terjadi proses asimilasi dan akomodasi. Proses berpikir pseudo dalam memecahkan masalah kovariasi dikaji berdasarkan kerangka kerja asimilasi dan akomodasi dari Piaget. Dalam hal ini, ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan, maka akan terjadi proses adaptasi. Pada saat beradaptasi, seseorang mengalami dua proses kognitif, yaitu asimilasi dan akomodasi.

Menurut Piaget, struktur kognitif merupakan skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema (struktur-struktur).

Seorang individu dapat mengingat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus karena bekerjanya skemata ini. Skemata berkembang sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Karena itu seorang yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap dibanding ketika masih kecil. Skemata akan membentuk suatu pola penalaran tertentu dalam pikiran. Semakin baik kualitas skemata, maka akan semakin baik pula pola penalaran seseorang.

Ketika medapatkan stimulus baru, maka akan terjadi proses adaptasi skemata. Menurut Piaget (Huitt & Hummel, 1998), adaptasi dijelaskan sebagai berikut.

Adaptation is predisposition to adjust to environment, involves assimilation and accommodation.To Piaget, this concept of adaptation is the most important principle of human functioning. Included in this process is assimilation and accommodation.

Adaptasi merupakan proses terbentuknya skemata melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Proses adaptasi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skemata yang sudah terbentuk.

Piaget (Kearsley, 2001) menegaskan bahwa

Assimilation refers to the ability to explain events based on available cognitive constructions or current schemas. Assimilation is the process of taking in new information and fitting it in to prior knowledge about objects or the world.

Asimilasi menunjukkan kemampuan untuk menjelaskan kejadian berdasarkan skema yang sudah dimiliki. Karena itu dalam asimilasi, agar stimulus dapat diintegrasi maka stimulus yang masuk harus sesuai dengan skema yang sudah dimiliki.

Sedangkan akomodasi dijelaskan oleh Piaget (Kearsley, 2001) sebagai berikut.

Accommodation refers to the ability to change the cognitive construction of schemas to make meaning of surroundings or the natural world. Accommodation means being able to adjust to new experiences by revising the old plan to fit the new.

Akomodasi merupakan proses pengintegrasian stimulus baru melalui pembentukan skema baru untuk menyesuaikan dengan stimulus yang diterima. Akomodasi terjadi ketika belum ada struktur yang sesuai, sehingga perlu mengubah struktur lama atau membentuk struktur baru agar sesuai dengan stimulus yang diterima. Proses ini juga sering disebut restrukturisasi.

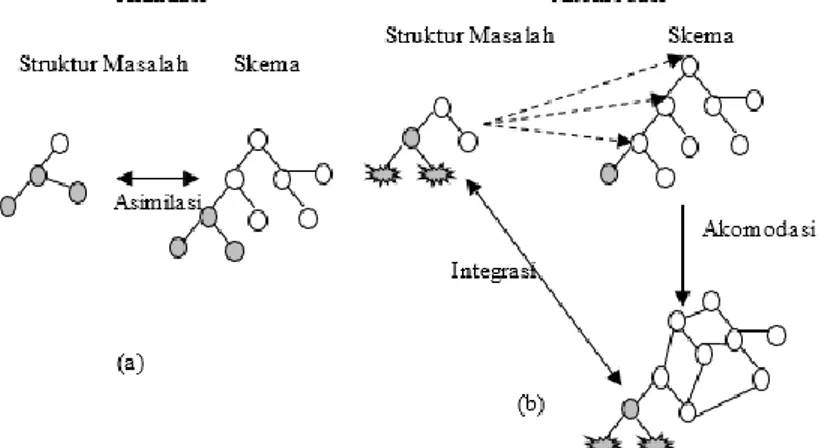

Proses asimilasi dan akomodasi dapat diilustrasikan dalam Diagram 1 berikut.

Diagram 1: Proses Asimilasi dan Akomodasi

Menyatakan kesesuaian antara struktur masalah dan struktur berpikir

Menyatakan ketidaksesuaian antara struktur

Pada Diagram 1 (a), proses asimilasi terjadi ketika struktur masalah sudah sesuai dengan skema yang dimiliki. Sehingga seseorang sudah bisa langsung menginterpretasikan (secara benar) masalah berdasarkan skema yang dimiliki. Sedangkan Gambar 1 (b), skema (struktur berpikir) seseorang belum sesuai dengan struktur masalah. Agar bisa menginterpretasikan (secara benar) masalah yang dihadapi, maka perlu ada pengubahan skema lama atau pembentukan skema baru sehingga struktur berpikirnya bisa sesuai dengan struktur masalah yang dihadapi. Setelah itu, struktur masalah dapat diintegrasikan secara benar ke dalam skema yang sudah terbentuk.

Berkaitan dengan asimilasi dan akomodasi ini, Piaget tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana proses restrukturisasi terjadi. Namun ditegaskan oleh Piaget bahwa skema berkembang dalam taraf perkembangan kognitif seseorang, karena itu skema anak tentang suatu kejadian mungkin saja tidak sama dengan skema yang dimiliki orang tua.

Perkembangan kognitif berjalan dalam semua tahap perkembangan pikiran orang dari lahir sampai dewasa. Dengan asimilasi seseorang akan mengintegrasikan (menginterpretasi) rangsangan dengan skema yang ada, dan dengan akomodasi ia mengubah skema yang ada atau membentuk skema baru agar menjadi cocok dengan rangsangan yang dihadapi, dan akhirnya tercapai kondisi equilibrium. Dalam hal ini, mekanisme internal yang mengatur proses asimilasi dan akomodasi disebut equilibration.

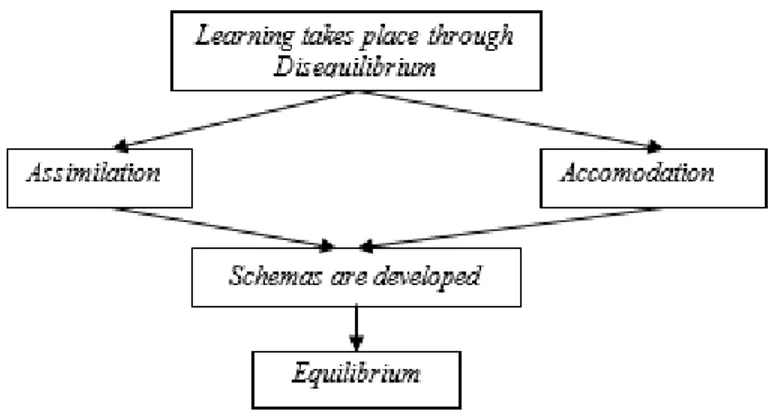

Pada saat anak belajar, akan terjadi disequilibrasi. Dengan kondisi disekuilibrasi, akan terjadi proses asimilasi dan akomodasi, sehingga skema berkembang sampai terjadi

kondisi equilibrium. Proses ini digambarkan oleh Saler dan Edgington (2006) sebagai berikut.

Diagram 2: Proses Belajar

Pada saat seseorang belajar, maka akan terjadi disequilibrasi yang memunculkan proses asimilasi dan akomodasi. Dengan proses tersebut, skema akan berkembang melalui proses penggabungan, pengubahan, atau pembentukan skema baru sampai terjadi kondisi equilibrium. Proses yang terjadi mulai dari disequilibrasi, asimilasi, dan akomodasi sampai equilibrasi merupakan proses adaptasi seseorang terhadap lingkungannya (atau masalah). Proses ini akan terus berlangsung, ketika seseorang belajar atau seseorang menerima stimulus baru. Dengan demikian proses berpikir seseorang semakin lama akan semakin kompleks (semakin matang).

Lebih jauh Piaget (Solso, 1995) menjelaskan bahwa perkembangan kognitif seseorang memiliki tiga unsur: isi, fungsi, dan struktur. Isi merupakan apa yang diketahui oleh seseorang. Fungsi menunjukkan sifat dari aktivitas intelektual, yaitu asimilasi dan akomodasi yang tetap dan terus menerus sepanjang perkembangan kognitif. Sedangkan

struktur merupakan pengorganisian skemata. Perkembangan struktur kognitif hanya bisa berjalan bila anak itu mengasimilasi dan mengakomodasi rangsangan dari lingkungannya.

1.5.Proses Berpikir Analitik

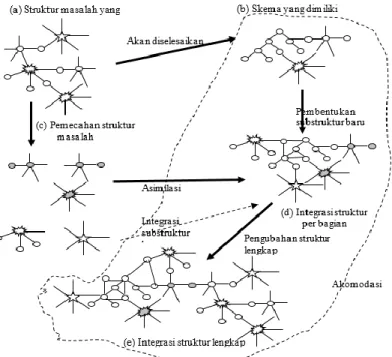

Dalam proses pemecahan masalah, ketika struktur masalah yang dihadapi oleh seseorang jauh lebih kompleks dibanding struktur berpikirnya, maka akan sulit berlangsung asimilasi atau akomodasi. Untuk proses asimilasi belum ada skema yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Begitupula, untuk proses akomodasi, yaitu mengubah skema lama atau membentuk skema baru masih mengalami kesulitan, karena belum cukup memiliki skema yang dapat digunakan untuk membentuk skema baru. Karena itu, akan terjadi proses menguraikan (atau memotong) masalah ke bagian-bagiannya. Dengan demikian, bagian-bagian dari masalah dapat diasimilasi atau diakomodasi. Selanjutnya berlangsung restrukturisasi dan pada akhirnya dapat dilakukan proses akomodasi secara keseluruhan. Proses pemecahan struktur masalah yang kompleks ke bagian-bagiannya ini disebut

proses analitik. Adapun proses berpikir analitik dapat

Diagram 3. Proses Berpikir Analitik

Misalkan masalah yang kompleks (seperti Diagram 3. (a)), diberikan kepada siswa, sementara skema (struktur) yang dimiliki siswa (Diagram 3 (b)) masih jauh lebih sederhana dibandingkan struktur masalahnya, maka proses asimilasi atau akomodasi akan sulit berlangsung. Karena itu

diperlukan penyederhanaan masalah

(penguraian/pemotongan), sehingga sruktur yang dimiliki oleh siswa bisa connect (sambung) dengan struktur masalah yang diberikan. Selanjutnya terjadi proses asimilasi dan akomodasi bagian perbagian (Diagram 3 (d)) dan membentuk substruktur baru yang sudah ada kaitannya dengan masalah yang diberikan. Proses berikutnya adalah akomodasi menyeluruh. Dalam hal ini terjadi integrasi substruktur-substruktur sampai terbentuk struktur baru (Diagram 3 (e)) dan terjadilah kondisi equilibrium. Dengan terselesaikannnya masalah tersebut, maka siswa sudah melakukan adaptasi terhadap masalah yang dihadapi.

Proses asimilasi dan akomodasi berlangsung sampai terjadi kondisi equilibrium. Ketika seseorang telah memperoleh penyelesaian, namun belum puas dengan penyelesaian itu (karena masih dirasakan ada kekurangan), maka pada diri orang tersebut masih terjadi disequilibrium. Kondisi ini akan mendorong seseorang untuk mengadakan refleksi (pengecekan kembali) terhadap jawaban yang sudah diperolehnya. Sebaliknya, ketika seseorang telah puas dengan jawabannya, maka proses berpikir orang tersebut sudah mencapai kondisi equlibrium.

Asimilasi dan akomodasi merupakan suatu proses, karena itu dimungkinkan adanya ketidaksempurnaan. Dalam hal ini ketidaksempurnaan asimilasi atau akomodasi tidak diimbangi oleh disequilibrasi (kecurigaan terhadap jawaban), sehingga tidak terjadi refleksi. Ketika sudah memperoleh jawaban, seseorang sudah merasa puas. Hal ini yang mendominasi proses berpikir pseudo.

1.6. Fokus Masalah

Adanya berpikir pseudo dalam pemecahan masalah matematika telah banyak dikaji (Vinner, 1997; Lithner, 2000; Leron, 2005; dan Pape, 2004), namun kajian tersebut belum sampai pada pengkajian terjadinya proses berpikir pseudo. Karena itu, dalam penelitian ini, dikaji terjadinya proses berpikir pseudo mahasiswa dalam memecahkan masalah kovariasi (disebut pseudo penalaran kovariasional) berdasarkan kerangka kerja asimilasi dan akomodasi.

Adapun masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana terjadinya proses berpikir pseudo penalaran kovariasional mahasiswa dalam mengonstruksi grafik fungsi kejadian dinamik berkebalikan berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi.