EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2015-2016 DI DESA SEI MERANTI, KECAMATAN TORGAMBA

KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Negara

Oleh

EVALENTINA NABABAN 150921027

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2017

ABSTRAK

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 - 2016 di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

(Terdiri dari 6 Bab, 113 Halaman, 23 Tabel, 3 Lampiran, 31 Daftar Pustaka) Oleh : Evalentina Nababan

NIM : 150921027

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tramigrasi Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan setiap tahun dalam rangka memberikan panduan kepada Desa untuk menetapkan fokus dan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa secara lebih mudah. Dana Desa telah dijalankan di seluruh desa di Indonesia, termasuk Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Evaluasi pengelolaan Dana Desa Tahun 2015-2016 di Desa Sei Meranti ini, diukur dari variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Kemudian data yang didapat dilapangan dianalisis dan disusun dalam bentuk tabel frekuensi tabel tunggal dan setelah itu dijelaskan secara terperinci. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan, yaitu pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Meranti sudah baik, masyarakat mengaku penggunaannya sudah tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu untuk membiayai kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa. Namun, peran Pemerintah Desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat masih perlu diperluas sehingga mampu mencakup seluruh lapisan masyarakat di Desa Sei Meranti, dalam usaha terselenggaranya pembangunan, karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam pelaksanaan kegiatab di Desa, tradisi turun langsung oleh Pemerintah Desa dalam membangun desa menjadi model pembangunan yang efektif. Karena seluruh perangkat desa beserta masyarakat turut aktif membangun desa melalui gotong royong. Kebiasaan ini harus dipertahankan masyarakat desa dan pemerintah desa untuk membangun daerahnya. Tanpa proses gotong royong pembangunan akan terasa hambar karena mengabaikan kepedulian bersama.

Kata Kunci : Evaluasi, Dana Desa, Pengelolaan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 - 2016 di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan”, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ekstensi Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda R.Nababan dan Ibunda T.Sianturi, yang dengan kasih sayang dan ridhonya memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil bagi penulis selama menempuh masa pendidikan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa memberkahi orang tua dan seluruh keluarga penulis.

Selama pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali arahan, bimbingan, motivasi, saran serta kritik dari semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikannya. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Tunggul Sihombing, M.A selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara.

2. Ibu Dra. Asima Yanti Siahaan, MA, PhD selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara.

3. Bapak Hatta Ridho, S.Sos, M.SP selaku dosen pembimbing akademik selama masa perkuliahan sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang begitu tulus dan murah hati dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pengerjaan skripsi ini .

4. Bapak Kepala Desa Sei Meranti dan Staf yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan izin kepada saya untuk melakukan riset, pengambilan data dan juga bersedia

menjadi informan kunci penelitian saya dan menjawab seluruh wawancara yang telah saya tanyakan untuk penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staf pengajar di Departemen Ilmu Administrasi Negara yang menambahkan ilmu dan wawasan kepada penulis.

6. Seluruh staf pegawai administrasi di Departemen Ilmu Administrasi Negara, khususnya Kak Mega dan Kak Dian yang turut meringankan langkah penulis selama masa pendidikan.

7. Dan seluruh teman di kelas ekstensi administrasi negara 2015 yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara khususnya tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 - 2016 di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan pada skripsi ini. Namun, penulis telah secara maksimal melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sedemikian rupa untuk memperbaiki skripsi ini agar dapat lebih baik lagi. Penulis juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat dalam penulisan Skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Meski begitu, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan dan isi, mohon saran dan kritik yang dapat membangun kebaikan skripsi ini.

Akhir kata, kiranya setiap pembaca dapat menemukan hal bermanfaat didalam skripsi ini.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2017

Evalentina Nababan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ... i

ABSTRAK ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR BAGAN ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Kerangka Teori ... 7

1.5.1 Kebijakan Publik ... 8

1.5.1.1 Pengertian Kebijakan Publik ... 8

1.5.1.2 Tahapan Kebijakan Publik ... 9

1.5.2 Evaluasi Kebijakan ... 11

1.5.2.1 Sifat Evaluasi Kebijakan ... 12

1.5.2.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan ... 13

1.5.2.3 Karakteristik Evaluasi Kebijakan ... 14

1.5.2.4 Tujuan Evaluasi Kebijakan ... 14

1.5.2.5 Model Evaluasi Kebijakan ... 15

1.5.2.6 Kriteria Untuk Evaluasi Kebijakan ... 16

1.5.2.7 Pendekatan Terhadap Evaluasi ... 17

1.5.2.8 Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan ... 18

1.5.2.9 Metode Evaluasi ... 19

1.5.2.10 Evaluasi Dampak ... 20

1.5.2.11 Model Evaluasi yang Digunakan Peneliti ... 21

1.5.3 Pengelolaan ... 22

1.5.4 Desa ... 22

1.5.4.1 Definisi Desa ... 22

1.5.4.2 Ciri Wilayah Desa, Bentuk dan Polanya ...24

1.5.4.3 Unsur-Unsur Desa ... 25

1.5.5 Dana Desa ... 25

1.5.5.1 Definisi Dana Desa ... 25

1.5.5.2 Pengalokasian Dana Desa ... 26

1.5.5.3 Penyaluran Dana Desa ... 26

1.5.5.3.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa ... 26

1.5.5.3.2 Dokumen Penyaluran Dana Desa ... 27

1.5.5.4 Pengelolaan Dana Desa ... 28

1.5.5.4.2 Pelaksana Kegiatan ... 28

1.5.5.4.2 Teknis dan Administrasi Dana Desa ... 29

1.5.5.5 Penggunaan Dana Desa ... 30

1.6 Definisi Konsep ... 33

1.7 Sistematika Penulisan ... 35

BAB II METODE PENELITIAN ... 36

2.1 Bentuk Penelitian ... 36

2.2 Lokasi Penelitian ... 37

2.3 Informan Penelitian ... 37

2.4 Teknik Pengumpulan Data ...37

2.4.1 Pengumpulan Data Primer ... 38

2.4.2 Pengumpulan Data Sekunder ... 38

2.5 Teknik Analisis Data ... 38

2.5.1 Reduksi Data ... 39

2.5.2 Penyajian Data ... 40

2.5.3 Penarikan Kesimpulan ... 40

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ... 41

3.1 Letak Geografis Lokasi Penelitian ... 41

3.2 Keadaan Demografis Lokasi Penelitian ... 42

3.2.1 Potensi Sumber Daya Alam ... 42

3.2.2 Potensi Sumber Daya Manusia ... 42

3.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ... 42

3.3 Sarana dan Prasarana Sosial Budaya ... 43

3.3.1 Infrastruktur ... 43

3.3.2 Sarana Ibadah ... 43

3.3.3 Sarana Kesehatan ... 43

3.3.4 Sarana Pendidikan ... 44

3.4 Visi dan Misi Desa Sei Meranti ... 44

3.4.1 Visi ... 44

3.4.1.1 Nilai-Nilai yang Melandasi ... 44

3.4.1.2 Makna yang Terkandung ... 44

3.4.2 Misi ... 44

3.5 Profil Kantor Pemerintahan Desa Sei Meranti ... 45

3.6 Susunan Organisasi Kantor Pemerintahan Desa Sei Meranti ... 46

BAB IV PENYAJIAN DATA ... 50

4.1 Data Kuesioner ... 50

4.1.1 Karakteristik Umum Responden ... 50

4.1.2 Deskriptif Hasil Jawaban Kuesioner ... 54

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara ... 61

4.2.1 Hasil Wawancara Informan Kunci ... 61

4.2.1.1 Efektivitas ... 61

4.2.1.2 Efisiensi ... 64

4.2.1.3 Kecukupan ... 65

4.2.1.4 Pemerataan ... 66

4.2.1.5 Responsivitas ... 67

4.2.1.6 Ketepatan ... 68

BAB V ANALISIS DATA ... 70

5.1 Analisis Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015-2016 di Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ... 70

5.1.1 Efektivitas ... 70

5.1.2 Efisiensi ... 73

5.1.3 Kecukupan ... 74

5.1.4 Pemerataan ... 75

5.1.5 Responsivitas ... 76

5.1.6 Ketepatan ... 77

BAB VI PENUTUP ... 79

6.1 Kesimpulan ... 79

6.2 Saran ... 82 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Sei Meranti ... 62

DAFTAR GAMBAR

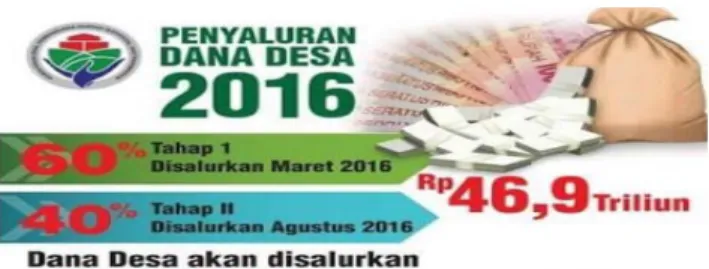

Gambar 1. Penyaluran Dana Desa ... 34

Gambar 2. Prinsip dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa ... 36

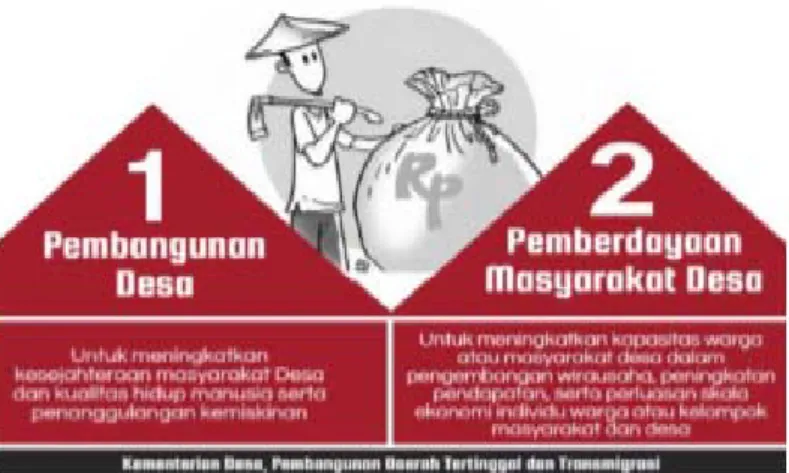

Gambar 3 . Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Permendesa, PDTT No. 21 tahun 2015) ... 40

Gambar 4. Kantor Pemerintahan Desa Sei Meranti ... 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metodologi Untuk Evaluasi Program ... 25

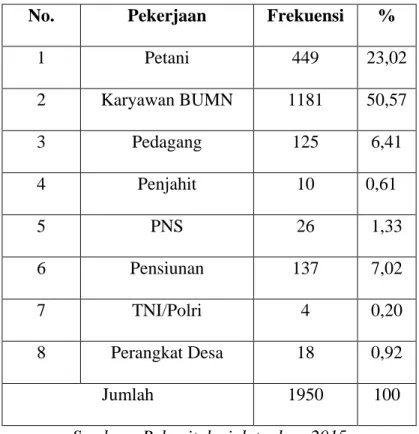

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa ... 54

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ... 54

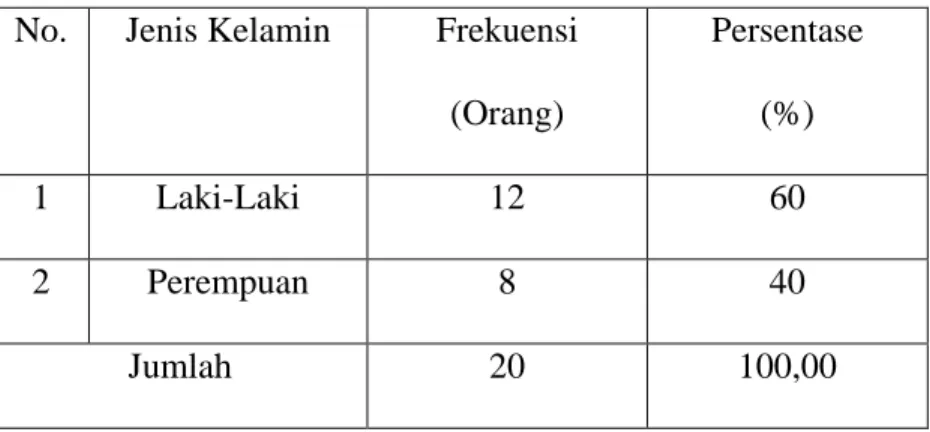

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ... 64

Tabel 5. Distribusi Responden Bersasarkan Jenis Usia ... 65

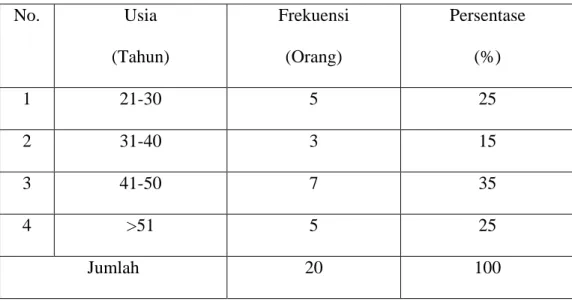

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Agama ... 65

Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ... 66

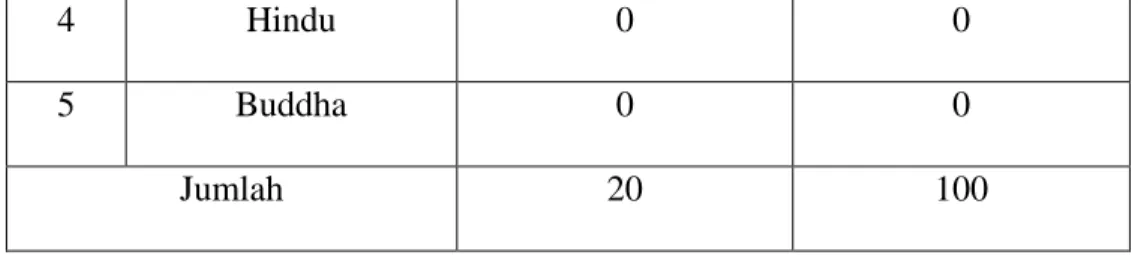

Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan ... 67

Tabel 9. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan ... 67

Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Suku ... 68

Tabel 11. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Dana Desa dan Sumber Dana Desa ... 69

Tabel 12. Distribusi Jawaban Responden tentang Kegunaan Dana Desa bagi Desa dan Masyarakat Desa ... 69

Tabel 13. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dana Desa yang Diperuntukkan bagi Desa Sudah Terlaksana dengan Baik ... 70

Tabel 14. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dana Desa Telah Dilaksanakan Sudah Mencapai Hasil dan Tujuan yang Diinginkan ... 71 Tabel 15. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pernah/Tidak Pihak Pemerintah Desa

Terjun Langsung untuk Melihat Perkembangan Pembangunan Desa dan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ... 71

Tabel 16. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Masyarakat Dilibatkan dalam

Pelaksanaan Kegiatan Desa ... 72 Tabel 17. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Masalah yang Sudah

Teratasi dengan Adanya Dana Desa yang telah Dikelola ... 72 Tabel 18. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Peningkatan pada Bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ... 73 Tabel 19. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penggunaan Dana Desa sudah

Menjangkau Seluruh Dusun di Desa Sei Meranti ... 74 Tabel 20. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Respon Masyarakat terhadap

Pengelolaan Dana Desa yang sudah Dilaksanakan ... 74 Tabel 21. Distribusi Jawaban Responden Tentang akan Mendukung Pemerintah Desa

dengan Ikut Berpartisipasi dalam Pembangunan Desa ... 75 Tabel 22. Distribusi Jawaban Responden Tentang Hasil yang sudah Dicapai sudah

Memberikan Perubahan Positif Kepada Masyarakaat (Kelompok Sasaran) ... 75 Tabel 23. Distribusi Jawaban Responden Tentang Perubahan Perilaku yang Dialami

Masyarakat dari Pengelolaan Dana Desa ... 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1988).

Dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berpedoman oleh program Nawa Cita atau 9 agenda prioritas. Pada poin ketiga dalam Nawa Cita, pembangunan nasional Indonesia akan dilakukan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pemerintah akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Diharapkan pemerintah lebih memberdayakan desa dalam pembangunan nasional sehingga kesejahteraan masyarakat yang ada di desa maupun di daerah perbatasan dapat meningkat. Pembangunan juga harus dilakukan di kawasan timur Indonesia agar terjadi pemerataan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan menumbuhkan perekonomian daerah.

Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia

secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Pemerintah akan melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Pemerintah juga berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa.

Pemerintah akan berusaha mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Dan juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, serta mengawal implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72/2005).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka semakin sulit pula bagi pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Oleh karena itu, pada Peraturan Perundang-undangan telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan kepada desa yang kini dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Berkaitan dengan isu kemiskinan ini, Kate Bird dkk., dalam karyanya yang berjudul “chronic poverty and Remote rural areas” menganalisis desa ke dalam beberapa tipologi sebagai berikut:

1. Daerah dengan kondisi alam yang sangat ekstrim di mana kondisi infrastruktur dan jaringan

komunikasi sangat terbatas. Daerah ini juga tergolong sulit dijangkau karena kondisi topografi desa umumnya berada di daerah pegunungan (mountains), rawa-rawa (swamps), gurun (deserts), dan pulau- pulau (islands).

2. Potensi alam daerah yang sangat rendah yang digambarkan sebagai low-potential areas antara lain seperti kondisi tanah yang gersang/tandus (semi-arid), lahan subur yang terbatas (limited topsoil) dan lain-lain.

3. Kemiskinan terjadi karena faktor ekslusi sosial politik masyarakat (social-political exclusion) pedesaan. Tertutupnya akses masyarakat pedesaan terhadap kehidupan sosial politik karena

faktor bahasa, identitas seperti kasta (caste), agama (religion), suku (tribe), etnik (ethnicity), kelas (class) maupun gender menyebabkan persentasi masyarakat desa yang miskin cukup tinggi. Banyak kita

jumpai di banyak tempat bahwa etnik, suku, agama, dan gender masih menjadi penghalang masyarakat pedesaan untuk beraktualisasi karena adanya diskriminasi dari kelompok tertentu dan pemerintah.

4. Desa merupakan suatu daerah di mana biasanya konflik berkepanjangan senantiasa terjadi. Konflik yang berkepanjangan pada akhirnya mengakibatkan banyaknya sumber-sumber dasar (the resource base) dan kapabilitas masyarakat (people’s capabilities) menjadi rusak/terdegradasi.

Beberapa kondisi di atas menjadi kendala bagi pedesaan untuk keluar dari belenggu keterbelakangan. Dibutuhkan tidak hanya perhatian namun keberpihakan pemerintah dan seluruh stakeholders terkait untuk dapat mendorong desa agar dapat keluar dari ranjau keterbelakangan.

Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2012 pada penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.70%. Kemiskinan terjadi karena sumber mata pencaharian di pedesaan sangat terbatas dan hampir seragam satu sama lain seperti bertani, nelayan dan sebagainya. Di sisi lain, kemiskinan terjadi karena faktor geografi dan topografi desa yang tidak menguntungkan di mana mayoritas desa terletak di daerah pinggiran kota ( periphery), dan lebih parah pagi di daerah-daerah terpencil, terluar, dan terdepan (daerah perbatasan). Kondisi alam yang tidak begitu menguntungkan menyebabkan mata pencaharian

perkotaan. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Menurut Garna (1992:89) pembangunan yang tepat untuk desa adalah yang akomodatif terhadap modernisasi tetapi tidak meninggalkan tradisi sebagai akar kehidupan yang merupakan identitas atau karakteristik masyarakat. Selanjutnya Kartasamita (1996:393) mengatakan upaya pembangunan pedesaan sangat penting meliputi empat upaya besar. Pertama memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (capacilty bullding) dalam perubahan struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Ketiga, pembangunan dan prasarana (terutama transportasi). Keempat, meningkatkan sumberdaya yang ada dipedesaan agar pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pengaturan tentang Desa adalah :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;

dan

9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa, Dana Pemerintah Pusat dan Daerah untuk desa meliputi :

1. Pasal 95 ayat 1 PP 43/2014 bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

2. Pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 43/2014 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Labuhan Batu Selatan. Dengan luas wilayah 23.447 Ha, jumlah penduduk 9496 jiwa, dan 2454 kepala keluarga (KK), dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Karyawan BUMN, Karyawan Swasta, Petani, Wiraswasta, PNS sedikit. Alasan pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian adalah dikarenakan terlihatnya berbagai pembangunan yang cukup berarti seperti pembangunan dari sektor fisik dan non fisik di wilayah desa ini. Walaupun demikian besaran anggaran desa terbatas. PADes sangat minim, antara lain karena desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat desa, pelayanan publik, pembangunan desa apalagi kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran desa belum mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Oleh karena itu, dengan dana desa yang terbatas, pembangunan desa tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang singkat, harus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program dana desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah.

Dengan mengunakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada dimasyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggungjawab bersama-sama, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu : “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 - 2016 di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal terpenting dalam penelitian, karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih

menegaskan masalah yang diteliti, sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih teliti dan detail. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 - 2016 di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan.

Tujuan dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 - 2016 di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga sesuai dengan perkembangan Pengelolaan Keuangan Desa khususnya dengan hubungan Dana Desa terhadap Perkembangan Pembangunan di Desa.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam hubungan Dana Desa terhadap Perkembangan Pembangunan di Desa.

1.5 Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian (Singarimbun, 1995:53).

Menurut Arikunto (2002:92), Kerangka Teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian.

Sebagai landasan berpikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Kerangka teori diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kebijakan Publik

1.5.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari kata policy dari bahasa inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan publik bisa diartikan sebagai umum, masyarakat, ataupun negara.

Secara etimologi, Kebijakan Publik terdiri dari dua kata yaitu kebjiakan dan publik.

Kebijakan oleh Graycar (dalam Donovan dan Jackson 2008:59) dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu progam mekanisme dalam mencapai produknya. Dan sebagai suatu kerangka kerja, mebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasi.

Menurut Easton (dalam Hesel Tangkilisan 2003:2), kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sedangkan menurut Anderson (dalam Winarno 2002:16), kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunya maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan atau bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan atau kemunduran suatu negara-bangsa. Selain itu

kebijakan publik merupakan serangkaian pedoman dan dasar rencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakatnya denganhubungan yang mengikat. Jadi, kebijakan publik berpusat pada penyelesaian masalah yang sudah nyata.

Pada dasarnya, meskipun tidak tertulis, dalam memahami kebijakan publik terdapat dua jenis aliran atau pemahaman Riant Nugroho (2009:30), yaitu:

a. Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi diantara institusi-institusi negara.

b. Anglo-saxionis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari polotik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya secaara efeektif. Jadi, secara praktis dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah alat dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai kepercayaan sosial.

1.5.1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan menurut William Dunn (dalam Riant Nugroho 2009:269-270). Pembuatan proses dan kegiatan pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai

proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu yakni: penyusunan agenda, formulir kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Aktivitas yang bersifat intelektual terdiri dari perumusan masalah, peraamalan (forecasting), rekomendasi kebijakan, pemantauan (monitoring), dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan publik memiliki tahap yang cukup kompleks kareena memiliki banyak proses dan variabel. Menurut William Dunn (dalam Winarno, Budi 2002:28), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Kelompok masyarakat seperti parpol, ormas, serikat, ataupun kelompok lainnya akan menyuarakan isu mereka kepada pemerintah. Isu yang disampaikan oleh mereka akan bersaing untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Para pembuat kebijakan akan memilih isu yang akan mereeka angkat. Sedangkan isu yang lain ada yang tidak tersentuh sama sekali dan sebagian lagi akan didiamkan dalam waktu yang cukup lama.

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

Isu yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan dan dibahas oleh para pembuat kebijakan akan didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Kebijakan yang sudah diadopsi dirangkum melalui program-program yang harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungna para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik yang pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

1.5.2 Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus selalu diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan

konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi bertujuan untuk melihat antara “harapan”

dan “kenyataan”.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri evaluasi kebijakan adalah:

(1) Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.

(2) Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.

(3) Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi.

(4) Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

(5) Mencakup rumusan, implemetasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Evaluasi merupakan tahap terakhir didalam proses kebijakan publik. Rossi dan Freeman (dalam Wirawan 2012:16) menyatakan evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konsepsialisasi dan pendesainan, implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah.

Evaluasi kebijakan (Anderson:1975) adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut W. Dunn (2003:608), istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (asessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

1.5.2.1 Sifat Evaluasi Kebijakan

Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Disini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada ?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan ?) tetapi nilai (Berapa nilainya ?). Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya :

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan daan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri (Fracis G. Caro, 1971:2)

2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.

Untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual

merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh kareena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbedaa dengan tuntutan- tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post).

Rekomendasi yang juga mencakup preemis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).

4. Dualitas Nilai. Nilai-Nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain), nilai-nilai sering ditata didalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling keteergantungan antar tujuan dan sasaran.

1.5.2.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn (2003:609-610) fungsi evaluasi, yaitu:

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”

Berdasarkan pendapat William N. Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan- tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

Selain hal diatas tersebut, evaluasi kebijakan memiliki 4 (empat) fungsi (Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto, 1994:10-11) yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksana program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku lainnya, sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apa output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

1.5.2.3 Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Evaluasi mempunyai karekteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya (W. Dunn, 2003:608-609) yaitu:

1) Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.

2) Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “gakta” maupun “nilai”.

3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan- tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

4) Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan diatas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, evaluasi adalah penilaian dari suatukebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, dalam menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil dimasa depan sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

1.5.2.4 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Dalam mengevaluasi kebijakan, ada fokus yang ingin dicapai oleh evaluator. Adapun tujuan evaluasi dapat dirincikan sebagai berikut (Subarsono, 2005:120-1210) :

a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

b) Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

c) Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan, salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur pengeluaran output dari kebijakan.

d) Mengukur dampak suatu kebijakan, eveluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

f) Sebagai bahan melakukan (input) untuk kebijakan yang akan datang, tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

1.5.2.5 Model Evaluasi Kebijakan

Menurut Wayne Parsons (2008:549-552), ada dua macam model evaluasi kebijakan, yakni:

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan”. Pada fase implementasi memerlukan evaluasi “formatif” yang akan emonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi.

Rossi dan Freeman dalam buku Parsons mendeskripsikan model evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan:

a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat.

b. Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak.

c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melakukan program.

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model penelitian komparatif yang mengukur beberapa persoalan yaitu:

a. Membandingkan sebelum dan sesudah program diimplementasikan.

b. Membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak menjadi subjek intervensi (kelompok kontrol).

c. Membandingkan apa yang tterjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi.

d. Membandingkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dalam satu wilayah mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama.

1.5.2.6 Kriteria Untuk Evaluasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan harus menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. William N. Dunn (2003:610), mengemukakan beberapa kriteria dalam evaluasi, yakni :

Tipe Kriteria Pertanyaan Ilustrasi

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan Unit Pelayanan

telah dicapai?

Efisiensi Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

Unit Biaya Manfaat Bersih Rasio Biaya-Manfaat Kecukupan Seberapa jauh pencapaian

hasil yang diinginkan memecahkan masalah?

Biaya Tetap (Masalah Tipe I) Efektivitas Tetap (Masalah Tipe II) Perataan Apakah biaya dan manfaat

didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?

Kriteria Pareto

Kriteria Kaldor-Hioks Kriteria Rawls

Resposivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai

kelompok-kelompok tertentu?

Konsistensi dengan Survey Warga Negara

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diiginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Program Publik Harus Merata dan Efisien

1.5.2.7 Pendekatan Terhadap Evaluasi

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Secara spesifik William N.

Dunn (2003:610), mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yang tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya dilukiskan dalam tabel dibawah ini.

Pendekatan Tujuan Asumsi Bentuk-Bentuk Utama

Evaluasi Semu Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil

kebijakan.

Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak controversial.

• Eksperimentasi sosial

• Akuntansi sistem sosial

• Pemeriksaan sosial

• Sintesis riset dan praktik.

Evaluasi Formal Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.

Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

• Evaluasi hasil retrospektif.

Evaluasi Keputusan Teoritis

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan

Tujuan dan sasaran dari berbagai perilaku yang

• Penelitian tentang dapat tidaknya evaluasi

informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai perilaku kebijakan.

diumumkan secara formal ataupun diam-diam

merupakan ukuran yang tepatdari manfaat atau nilai.

• Analisis utilitas multiatribut.

Sebagai pembanding James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menurunkan kesamaan-kesamaan tertentu.

Adapun penilaian evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu :

1. Evaluasi Komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, disuatu tempat yang sama atau berlainan.

2. Evaluasi Historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.

3. Evaluasi Laboratorium atau Eksperimental, yaitu evaluasi yang melakukan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.

4. Evaluasi Ad Hock, yaitu evaluasi dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot).

1.5.2.8 Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan

Dalam bukunya Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses mengutip pernyataan A. Suchman (2004:169), yaitu disisi lain lebih masuk kesisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, 2. Analisis terhadap masalah,

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,

5. Menentukan arah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain,

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Setelah masalah diidentifikasikan dengan jelas, maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Oleh karena itu, Suchman juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi, seperti :

1. Apa yang menjadi isi dari tujuan program?

2. Siapa yang menjadi target program?

3. Kapan perubahan yang diharapkaan terjadi?

4. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak (unitary or multiple)?

5. Apakah dampak yang diharapkan besar?

6. Bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai?

1.5.2.9 Metode Evaluasi

Menurut Finsterbucsh dan Motz (dalam Subarsono 2005:128), dalam melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih yakni :

a. Single Program After-Only, yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran sesudah program dijalankan.

b. Single Program Before-After, yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan perubahan keadaan sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.

c. Comparative After-Only, yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan sasaran dan bukan sasaran program dijalankan.

d. Comparative Befpre-After, yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.

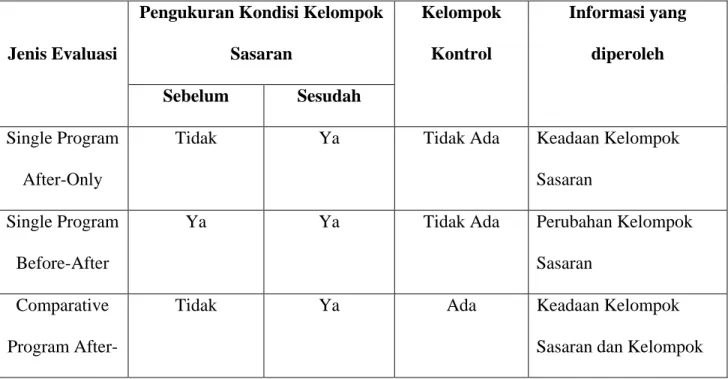

Tabel 1. Metodologi Untuk Evaluasi Program

Jenis Evaluasi

Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran

Kelompok Kontrol

Informasi yang diperoleh

Sebelum Sesudah

Single Program After-Only

Tidak Ya Tidak Ada Keadaan Kelompok

Sasaran Single Program

Before-After

Ya Ya Tidak Ada Perubahan Kelompok

Sasaran Comparative

Program After-

Tidak Ya Ada Keadaan Kelompok

Sasaran dan Kelompok

Only Kontrol Comparative

Program Before-After

Ya Ya Ada Efek program terhadap

kelompok sasaran dan kelompok kontrol Sumber : Subarsono (2005:130)

1.5.2.10 Evaluasi Dampak

Sebelumnya telah disebutkan bahwa evaluasi kebijakan adalah usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi kehidupan nyata. Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat dari output kebijakan ada dua macam, yaitu :

a. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).

b. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects).

Evaluasi dampak merupakan usaha menentukan dampak atas implementasi kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran.

Lester dan Steward (dalam Winarno 2002:170-171), ada tiga yang dilakukan evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, yaitu :

a. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini

merupakan hasil dari adanya kebijakan, namun tidak memberi makna sama sekali bagi seorang evaluator.

b. Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan tingkat kriminalitas.

c. Evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback, termasuk didalamnya reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuat kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan.

Thomas R. Dye (dalam Winarno 2002:171-173), menyatakan dampak suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi.

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang- orang yang terlibat.

2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok- kelompok diluar sasaran.

3. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan dimasa yang akan datang.

4. Evaluasi juga menyangkut kepada unsur yang lain juga, yakni biaya lansung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.

5. Dimensi yang terakhir dari evaluasi adalah menyangkut biaya-biaya yang tidak lansung ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Sekalipun dampak sebenarnya dari suatu kebijakan publik mungkin sangat jauh dengan apa yang diharapkan, namun kebijakan tersebut pada dasarnya mempunyai konsekuensi- konsekuensi yang penting bagi setiap lapisan masyarakat.

1.5.2.11 Model Evaluasi yang Digunakan Peneliti

Didalam penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi dampak dengan menggunakan model Single Program After-Only. Peneliti hendak meneliti keadaan kelompok sasaran sesudah program atas apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan dana desa, khususnya di desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dijalankan.

1.5.3 Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995: 470) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yaitu :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor- faktor produksi lainya.

2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

1.5.4 Desa

1.5.4.1 Definisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”

menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto (1989), berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, desa

merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:2), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni,

Desa berhak:

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;

c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban:

a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup

beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

1.5.4.2 Ciri Wilayah Desa, Bentuk dan Polanya

Ciri wilayah desa, bentuk & polanya menurut Bintarto (1977), perbandingan lahan : 1. Bentuk desa menyusur sepanjang pantai (desa pantai). Di daerah pantai yang landai dapat

tumbuh permukiman yang bermatapencarian di bidang perikanan, perkebunan kelapa dan perdagangan. Perluasan desa pantai itu dengan cara menyambung sepanjang pesisir, sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Pusat-pusat kegiatan industri kecil (perikanan, pertanian) tetap dipertahankan di dekat tempat tinggal semula.

2. Bentuk desa yang terpusat (desa pegunungan). Terdapat di daerah pegunungan. Pemusatan tersebut didorong kegotongroyongan penduduknya. Pertambahan penduduk memekarkan desa pegunungan itu ke segala arah, tanpa rencana. Pusat-pusat kegiatan penduduk bergeser mengikuti pemekaran desa.

3. Bentuk desa linier di dataran rendah. Permukiman penduduk di sini umumnya memanjang sejajar dengan jalan raya yang menembus desa tsb. Jika desa mekar secara alami, tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan raya menjadi permukiman baru. Ada kalanya pemekaran ke arah dalam (di belakang perrmukiman lama). Lalu dibuat jalan raya mengelilingi desa (ring road) agar permukiman baru tak terpencil.

4. Bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Fasilitas yang dimaksud, misalnya, mata air, waduk, lapangan terbang, dll. Arah pemekaran ke segala arah, sedangkan fasilitas industry kecil tersebar di mana pun sesuai kebutuhan.

1.5.4.3 Unsur-Unsur Desa

Desa memiliki Unsur-unsur yang meliputi :

1. Wilayah. Wilayah adalah suatu tempat bagi manusia untuk dapat melakukan berbagai aktiflvitas, baik sosial, ekonomi maupun budaya. Wilayah meliputi tanah, lokasi, luas dan batas geografis setempat.

2. Penduduk. Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu wilayah. Di dalam upaya mengembangkan wilayah, penduduk akan bertindak sebagai tenaga kerja, perencana atau pelaksana sekaligus yang memanfaatkan segala potensi yang ada.

3. Tata kehidupan. Tata kehidupan meliputi semua pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Tata kehidupan masyarakat desa di tunjukan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat. Hal itu dapat di lihat dengan sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.

1.5.6 Dana Desa

1.5.5.1 Definisi Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2), menjelaskan Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

1.5.5.2 Pengalokasian Dana Desa

Dana Desa bisa dicairkan apabila APBDes sudah selesai, karena persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa adalah Desa harus telah menyerahkan: (1) Perdes tentang APBDesa; dan (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.

Untuk memperlancar pencairan Dana Desa dari RKUD Kabupaten/Kota ke RKD maka Desa harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD harus rajin dan pro-aktif menanyakan informasi terkait kapan terbitnya Peraturan Bupati/ Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa.

2. Apabila informasi besaran Dana Desa ke Desa anda sudah jelas dalam Peraturan Bupati/

Walikota tersebut, maka segeralah menyusun APBDesa, dengan memasukkan angka tersebut dalam salah satu kolom pendapatan Desa.

3. Pada bulan Januari, susunlah laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.

4. Menyerahkan Perdes tentang APBDesa dan laporan realisasi Dana Desa tahun sebelumnya kepada Bupati melalui satuan kerja yang bertanggungjawab tentang urusan Desa.

1.5.5.3 Penyaluran Dana Desa

1.5.5.3.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Gambar 1. Penyaluran Dana Desa