Status, Nilai. dan Kendala Perkembangan Rumah Produktif

dalam Konsep Berkelanjutan

Studi Kasus: Sentra Indutri Tempe Sanan Malang

Pindo Tutuko1

Ketika kemampuan ekonomi berada hanya pada level penghidupan dasar, dan suku mempunyai hubungan terbatas dengan budaya lain, maka tidak seperti pada masyarakat kita, hal itu jarang menghargai nilai inovasi atau sesuatu penemuan yang baru, bahkan menilai hal itu sebagai tidak dikehendaki atau berbahaya. Kekuatan tradisi mendukung stabilitas elemen dari satu generasi ke generasi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dari satu kelompok masyarakat terdapat tradisi yang setiap unsur tradisi yang antara lain aktivitas pada umumnya akan diturunkan ke generasi berikutnya.

Keberadaan jenis usaha pembuatan tempe yang terdapat di kampung Sanan ‘Tempe’ telah ada sejak sekitar awal tahun 1900-an dan bertahan sampai sekarang. Usaha rumahan ini terus ada dan usaha ini sudah menjadi usaha yang turun menurun dilakukan dari generasi ke generasi. Pola hunian rumah produktif dan pola permukiman mereka secara keseluruhan dipengaruhi proses produksi yang ada dalam usaha tempe ini. Hal ini menjadikan perubahan pola hunian yang semestinya sebagian besar untuk kebutuhan bertempat tinggal menjadi kegiatan untuk melakukan usaha.

Proses pengembangan rumah oleh penduduk terdiri dan tiga dimensi yang saling berpengaruh, yaitu status yang terdiri dan tahap dasar, tumbuh, dan mantap;

nilai meliputi aspek biologis, produktif, dan simbolis. Sedang kendala terdiri dan

jaminan, peluang, dan jaringan. Pengembangan hunian tidak bisa lepas dari sumberdaya yang ada, dikembangkan sendiri oleh pihak masyarakat dengan perkembangan yang berdimensi majemuk (multi dimensional development), hal ini jauh lebih lengkap daripada sekedar sebagai tempat hunian saja. Rumah bukan hanya sekedar tempat berteduh, beristirahat dan berkeluarga namun rumah bisa juga berfungsi untuk menggalang sumberdaya yang dimiliki penghuni dengan melihat peluang yang ada. Pada umumnya konsep rumah dan kerja termasuk dimensi sosial dan budaya, yaitu sebagai rumah dalam hal ini rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal tanpa kegiatan lain yang berarti dan rumah produktif, yaitu rumah yang sebagian digunakan untuk produktif atau kegiatan ekonomis.

Pada kasus penelitian yang terkait dengan status, nilai, dan kendala rumah produktif di Kampung Sanan ‘Tempe’ Malang, mengalami perubahan pola hunian yang dipengaruhi oleh perkembangan usaha mereka. Hal ini memberikan pengaruh terhadap daya dukung permukiman dimana kegiatan itu berada. Sebagai suatu lokasi usaha pembuat tempe diperlukan adanya faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan baik itu dari segi rumah produktif maupun lingkungan permukimannya.

1 Disampaikan pada Seminar Tahunan ASPI Unibraw: Perencanaan Kontekstual: Menuju

Kata Kunci: Status, Nilai, dan Kendala ; Rumah Produktif; Konsep Berkelanjutan 1. PENDAHULUAN

Pemahaman bahwa kualitas kehidupan masyarakat sangat tergantung pada permukimannya, dimana suatu lingkungan permukiman yang memberikan peluang bagi pemukimnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan baik dan membawa mereka ke tingkat hidup yang lebih baik. Permukiman sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan mempunyai salah satu elemennya yaitu rumah.

Selanjutnya berbicara rumah sebagai tempat pengembangan, Newmark (1977) mengenai istilah tentang rumah sebagai tempat tinggal, antara lain:

1. Shelter (sebagai suatu tempat berlindung secara fisik).

2. House (sebagai tempat bagi manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari). 3. Home (sebagai tempat tinggal atau hunian bagi seseorang atau keluarga yang

merupakan sebuah lingkungan psiko-sosial).

Dengan demikian, pengertian dari rumah lebih banyak diungkapkan sebagai home, yaitu sebuah tempat tinggal (fisik) seseorang atau keluarga untuk melakukan aktivitas sehari-hari (sosial) dan sebagai tempat berlangsungnya proses pengembangan diri (budaya).

2. TINJAUAN PUSTAKA A. Rumah Produktif

Menurut Silas (1993), bagi masyarakat fungsi rumah bukan hanya sekedar tempat berteduh, beristirahat dan berkeluarga (sebagai hunian) namun rumah bisa juga berfungsi untuk menggalang sumberdaya yang dimiliki penghuni dengan melihat peluang yang ada. Pada umumnya konsep rumah dan kerja termasuk dimensi sosial dan budaya. Beberapa detail rumah dapat diuraikan sebagai berikut:

• Rumah(saja), yaitu rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal tanpa kegiatan lain yang berarti.

• Rumah Produktif, yaitu rumah yang sebagian digunakan untuk produktif atau kegiatan ekonomis, konsekuensinya juga timbul hubungan antara aspek produksi dan perawatan rumah.

Laquian (1993), mengatakan bahwa bagi rakyat yang berdiam di tempat kumuh sekalipun, rumah bukan sekedar untuk home-life, tetapi adalah tempat produksi, pemasaran, hiburan, kelembagaan keuangan dan sebagai tempat untuk menyendiri. Dalam kaitannya dengan kondisi permukiman di wilayah penelitian terdapat kesan kumuh pada bagian hunian, yang tentu saja akan berakibat terhadap permukiman dimana hunian tersebut berada. Kegiatan hunian dan usaha yang dijadikan satu kesatuan rumah produktif membawa konsekuensi bagi mereka yaitu faktor perawatan bagi rumah mereka.

Sedangkan International Research on Home Based Enterprises 2002 menyatakan bahwa, secara umum Home Based Enterprises (HBEs) adalah kegiatan usaha rumah tangga yang pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang dijalankan oleh keluarga di mana kegiatannya bersifat fleksibel dan tidak terlalu terikat oleh aturan-aturan yang berlaku umum. Dalam hal ini termasuk jam kerja yang dapat diatur sendiri serta hubungan yang longgar antar modal dengan tempat

usaha. Pada masyarakat berpenghasilan rendah, dipercaya ada suatu hubungan yang saling menguntungkan antara rumah dengan HBEs dimana pemilik dapat mengkonsolidasikan atau memperbaiki rumahnya dengan pendapatan yang diperoleh melalui HBEs. Banyak rumah tangga yang tidak mungkin mempunyai rumah tanpa mempunyai HBEs dan banyak usaha yang tidak mungkin berkembang tanpa menggunakan rumah tinggal.

B. Perkembangan Rumah a.Proses Bermukim

Peningkatan kesejahteraan dapat tercapai melalui proses bermukim yang baik, dimana manusia akan memilih lingkungan dan menghasilkan rumah yang sesuai bagi diri dan keluarganya. Yang dimaksud dengan proses bermukim adalah proses pembangunan perumahan yang melibatkan kepentingan hidup, peran dan tanggung jawab penghuni.

b. Dimensi Status, Nilai, dan Kendala

Berbicara tentang proses bermukim tidak lepas dan pola pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Baross (dalam Silas, 1993) pola pembangunan oleh masyarakat mempunyai urutan pertama dan terpenting adalah menduduki lahan, kemudian membangun dan terakhir adalah perencanaan. Harus dipahami bahwa pola masyarakat dalam membangun rumahnya bukan tumbuh linier, namun proses beragam tingkat rampung yang membaik secara dinamis dan berlanjut.2

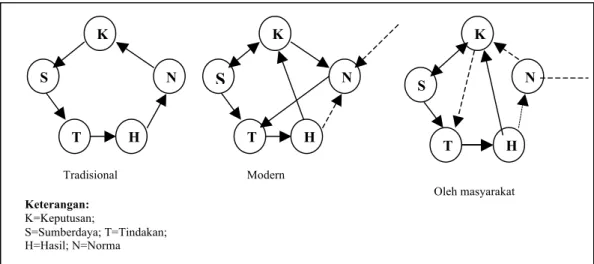

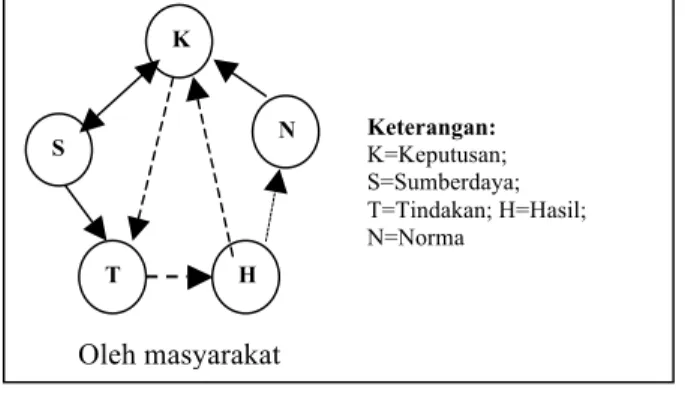

Proses pengembangan rumah oleh penduduk terdiri dan tiga dimensi yang saling berpengaruh yaitu:

1. Status yang terdiri dan tahap dasar, tumbuh, dan mantap. 2. Nilai meliputi aspek biologis, produktif, dan simbolis. 3. Kendala terdiri dan jaminan, peluang, dan jaringan.

Dalam status awal. maka kendala yang dihadapi seseorang dalam mengadakan rumahnya adalah jaminan proses pengembangan. Dan sisi nilai rumah, maka nilai biologis atau dapat merumahkan keluarganya yang diutamakan. Bila memasuki tahap tumbuh maka rumah harus dapat membuka peluang berusaha sebesar mungkin. Sedang nilai rumah sangat terkait dengan kemampuan anggota rumah tangga untuk mengembangkan nilai produktif yang bagi tiap status berbeda. Bila sudah mapan maka nilai yang diperhatikan hanya simbolis saja.

2 Dimana terdapat 3 model diagram proses pengadaan perumahan, yaitu tradisional, modern, dan oleh

masyarakat.

Diagram 1

Matriks Hubungan Status-Nilai-Kendala

Selanjutnya untuk pengembangan hunian tidak bisa lepas dari sumberdaya yang ada, hal ini dijelaskan oleh Silas (1993) yang mengatakan, rumah yang dikembangkan sendiri oleh pihak masyarakat yaitu dengan perkembangan yang berdimensi majemuk (multi dimensional development), jauh lebih lengkap daripada sekedar sebagai tempat hunian saja. Sisi menarik dan makin penting dari perumahan pola ini adalah integrasi dari rumah dengan peluang menggalang sumber daya. Dengan sendirinya aspek produktifitas dalam arti luas (termasuk peningkatan mutu penghuninya) dan fungsi rumah menjadi makin menonjol dalam beragam bentuk dan susunan; terutama sebagai jaminan dari eksistensi dan keberlanjutannya. Mobilisasi dan sumberdaya ini cukup efektif karena dilakukan sendiri oleh anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas pengembangannya.

Menurut Silas (1993), ditinjau dari proses pengadaan perumahan dan pola menggalang sumberdaya, pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk dasar dan digambarkan pada diagram 1. Pada pola pengadaan rumah secara tradisional terjadi siklus harmonis menerus, pada pola modern lebih dahulu harus ada keputusan yang dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya, sedangkan pada pola pembangunan oleh masyarakat sendiri, polanya adalah kombinasi dinamis dari dua pola sebelumnya serta selalu tanggap terhadap peluang dan kesempatan yang waktu itu ada.

Silas (1993) menjelaskan bahwa yang harus dipahami adalah pola masyarakat membangun rumahnya bukan tumbuh linier, namun proses beragam tingkat rampung yang membaik secara dinamis dan berlanjut. Perlu dicatat bahwa pada sekitar 70% rumah penduduk berpenghasilan rendah ada kesempatan menggalang penghasilan (sumberdaya) yang terkait dengan perbaikan dan perkembangan rumah. Pola ini merupakan dasar dari pembangunan rumah yang hendak berlangsung atas kemampuan sendiri (Self Prospelling Growth – SPG).

Lebih jauh, Sarwono (1992) menyatakan bahwa manusia akan selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan mempertimbangkan unsur

K S N T H Tradisional K S N T H Modern H K N S T Oleh masyarakat Keterangan: K=Keputusan; S=Sumberdaya; T=Tindakan; H=Hasil; N=Norma Diagram 2

Diagram Pola Pengadaan Perumahan

kelayakan huni (habitability), yaitu menyangkut seberapa jauh suatu lingkungan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Penyesuaian tersebut terdiri dari adaptation, yaitu mengubah tingkah laku sesuai dengan lingkungannya dan adjusment, yaitu mengubah lingkungan agar sesuai dengan tingkah lakunya.

c. Housing as a Process

Turner (1972) menjelaskan konsep tentang Housing as a Process yang berlandaskan tiga hal yaitu nilai rumah, fungsi ekonomi rumah dan wewenang atas rumah.

(1). Nilai rumah

1. Nilai rumah bukan diartikan secara konvensional yaitu nilai material rumah, tetapi lebih menggambarkan proses atau kegiatan merumahkan diri atau kegiatan bermukim.

(2). Fungsi Ekonomi rumah

Fungsi ekonomi rumah adalah usaha untuk menghasilkan perumahan yang ekonomis dan lebih menitik beratkan pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, terutama dengan menggunakan sumberdaya yang telah dimiliki masyarakat, yang umumnya merupakan renewable resources.

(3). Wewenang atas rumah

Bila penghuni mengendalikan proses mengambil keputusan utama dan bebas memberi masukan dalam perancangan, pembangunan atau pengelolaannya; proses dan lingkungan yang dihasilkan akan merangsang kesejahteraan dari perorangan maupun masyarakat pada umumnya.

Lebih jauh dijelaskan menurut diagram Housing as A Process Turner (1976) (diagram 3), bahwa proses perubahan rumah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Proses transformasi rumah, yaitu perubahan yang dilakukan melalui proses:

• Ekspansi/tumbuh, yaitu mengadakan perluasan ke luar.

• Subdivisi, yaitu memperbanyak ruang melalui pembagian dalam rumah (misalnya membuat dinding penyekat).

• Penyempurnaan, yaitu merubah rumah yang berkaitan dengan peningkatan kenyamanan huni (misalnya penggantian bahan).

Previous CONTEXT

Modified CONTEXT

Diagram 3

Diagram Housing as A Process Turner (1976) Past Experience Environment or ACHIEVEMENTS Function or ACTIVITIES Organism or ACTORS Future Expectations

2. Proses perbaikan rumah, yaitu perubahan yang dilakukan melalui proses:

• Perombakan rumah, yaitu perubahan struktur fisik rumah secara total (bentuk dan ruang).

• Penggantian bahan secara menyeluruh (lantai, dinding, atap) tanpa mengubah jenis dan jumlah elemen rumah, luas rumah, jumlah ruang dan bentuk rumah/ruang.

• Penggantian bahan pada sebagian elemen rumah tanpa mengubah jenis dan jumlah elemen rumah, luas rumah, jumlah ruang dan bentuk rumah/ruang.

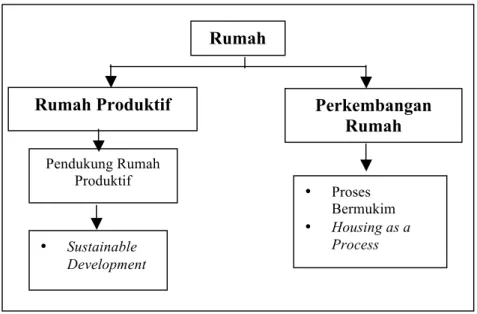

C. Sustainable Development Sebagaipendukung Rumah Produktif

Menurut Agenda 21 Indonesia, tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam suatu sistem yang padu yang menjamin kelestarian daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam, sehingga semua lapisan dan golongan masyarakat yang tumbuh dan berkembang oleh aktivitas tersebut terwadahi dalam permukiman yang menunjang kualitas hidup yang berkelanjutan.

Jika dilihat dari aset-aset yang ada menurut DPU-UCL tahun 2001, untuk mengetahui usaha sebuah permukiman yang sustainable adalah dengan memperhatikan aset-aset, antara lain:

1. Aset Manusia (Human Assets) 2. Aset Sosial (Social Assets) 3. Aset Alam (Natural Assets) 4. Aset Fisik (Physical Assets) 5. Aset Finansial (Financial Assets)

Secara digramatis konsep perkembangan rumah produktif dalam konsep berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Rumah Rumah Produktif • Proses Bermukim • Housing as a Process Pendukung Rumah Produktif • Sustainable Development Perkembangan Rumah Diagram 4

Diagram Konsep Perkembangan Pola Hunian Rumah Produktif

3. TINJAUAN KAMPUNG SANAN ‘TEMPE’ MALANG

Kampung Sanan ‘Tempe’ memiliki luas ± 20Ha dan secara admistratif berada di wilayah kota, yaitu di RW 14 (4 RT), 15 (9 RT), dan 16 (9 RT), Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Di kampung Sanan terdapat ± 660 KK yang menghuni di permukiman yang sangat rapat. Sedangkan Kelurahan Purwontoro sendiri terdiri atas 24 RW dengan luas 194 Ha. Jarak dengan balaikota Malang sejauh 3 KM. Batas Kelurahan Purwantoro adalah sebagai berikut:

• Bagian Utara: Kelurahan Blimbing • Bagian Selatan: Kelurahan Bunulrejo • Bagian Barat: Kelurahan Tulusrejo • Bagian Timur: Kelurahan Pandanwangi.

Berdasarkan peruntukan yang ada, daerah ini diperuntukkan untuk kawasan permukiman. Dengan adanya peruntukan tersebut, maka pada sisi Utara dan Timur kampung Sanan yang dibatasi oleh sungai terdapat banyak permukiman baru yang dibangun oleh developer. Sedangkan posisi kampung ini dikelilingi oleh sungai dan pada sisi Barat di batasi oleh jalan raya menuju ke Surabaya

Warga kampung Sanan ‘Tempe’ dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari kegiatan membuat tempe dan mengolah tempe. Kegiatan tersebut yang membuat keberadaan kampung dengan lingkungan tersebut terlihat sangat spesifik dan berbeda

Gambar 1

Batas Wilayah Kampung Sanan ‘Tempe’ Kelurahan Purwantoro

Sumber: Peta Garis BPN 1991

Sanan Perum Srikandi Perum Sulfat LP. Lowokwar u Kelurahan Bunulrejo Ke Surabaya Utara

dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya. Mereka berusaha mempertahankan sentra industri tempe mereka, sehingga hal ini yang menyebabkan mereka tetap ada sampai sekarang.

4. PENDEKATAN

A. Dimensi Status-Nilai-Kendala

Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan studi tentang perkembangan rumah produktif adalah dengan menggunakan teori pengembangan rumah oleh Silas (1993). Sedangkan untuk menelusuri apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan ditampilkan dalam bentuk diagramatis ditunjang oleh kognisi lingkungan yang meliputi Image, Skema Cognitive Map, peta mental (Behavioral Map), Orientasi, definisi subyektif tempat, jarak subyektif waktu dan tempat, dan morfologi subyektif yang dikemukakan oleh Rapoport (1977), hal ini dilakukan untuk mencari data yang hilang tetapi masih ada pada pikiran masyarakat tentang keluarga dan lingkungannya. Kedua pendekatan ini akan menjadi dasar dalam penelitian. Dimana dalam proses diagramatiknya atau penggambarannya merupakan kombinasi dari keduanya. Dalam analisis ini dilakukan pendekatan dengan berpedoman pada Satus, Nilai, dan Kendala serta diagram pola pengadaan perumahan oleh masyarakat Silas (1993).

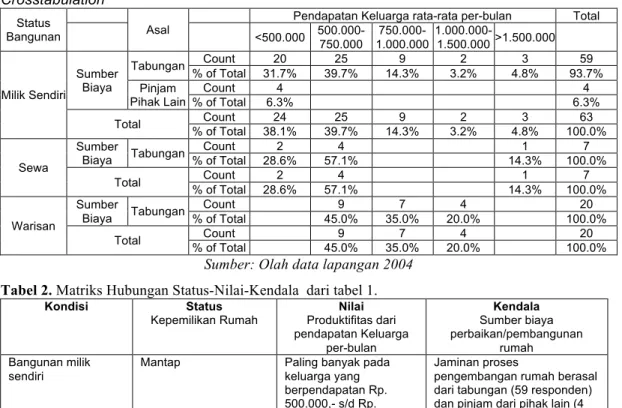

Berdasarkan matriks hubungan Status-Nilai-Kendala, maka dalam penelitian ini jika status rumah dinyatakan sebagai Status, pendapatan keluarga per-bulan dinyatakan sebagai Nilai, dan sumber biaya perbaikan/pembangunan rumah dinyatakan sebagai Kendala, maka berdasarkan tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hubungan antara Status Bangunan, Sumber Biaya Perbaikan, dan Pendapatan rata-rata per-bulan.

Crosstabulation

Status

Bangunan Asal

Pendapatan Keluarga rata-rata per-bulan Total <500.000 500.000-750.000 1.000.000 750.000- 1.000.000-1.500.000 >1.500.000 Milik Sendiri Sumber Biaya Tabungan Count 20 25 9 2 3 59 % of Total 31.7% 39.7% 14.3% 3.2% 4.8% 93.7% Pinjam Pihak Lain Count 4 4 % of Total 6.3% 6.3%

Total % of Total Count 38.1% 24 39.7% 25 14.3% 9 3.2% 2 4.8% 3 100.0% 63

Sewa

Sumber

Biaya Tabungan

Count 2 4 1 7

% of Total 28.6% 57.1% 14.3% 100.0% Total % of Total Count 28.6% 2 57.1% 4 14.3% 1 100.0% 7

Warisan

Sumber

Biaya Tabungan

Count 9 7 4 20

% of Total 45.0% 35.0% 20.0% 100.0% Total % of Total Count 45.0% 9 35.0% 7 20.0% 4 100.0% 20

Sumber: Olah data lapangan 2004

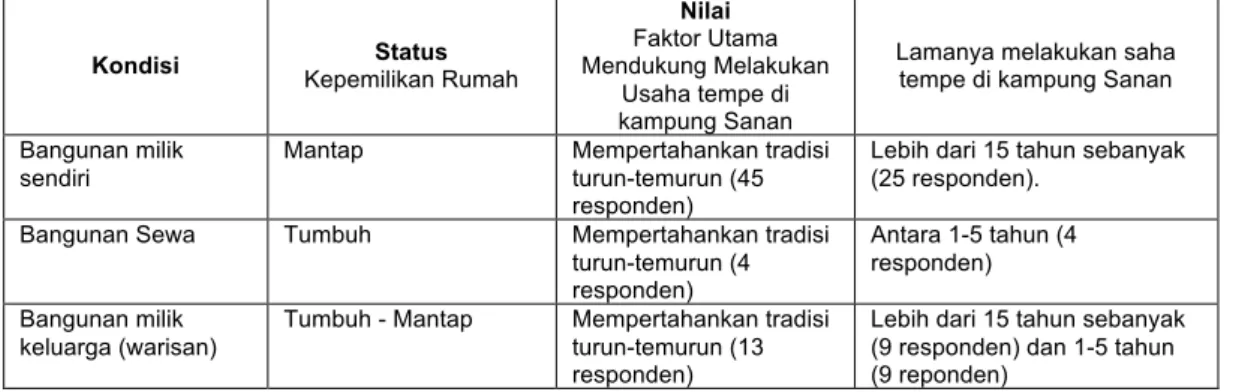

Tabel 2. Matriks Hubungan Status-Nilai-Kendala dari tabel 1.

Kondisi Status Kepemilikan Rumah Nilai Produktifitas dari pendapatan Keluarga per-bulan Kendala Sumber biaya perbaikan/pembangunan rumah Bangunan milik sendiri

Mantap Paling banyak pada keluarga yang berpendapatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,-

Jaminan proses

pengembangan rumah berasal dari tabungan (59 responden) dan pinjam dari pihak lain (4 responden).

Bangunan Sewa Tumbuh Pada keluarga yang berpendapatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,-

Jaminan proses

pengembangan rumah berasal dari tabungan (7 responden). Bangunan milik

keluarga (warisan)

Tumbuh - Mantap Pada keluarga yang berpendapatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,-

Jaminan proses

pengembangan rumah berasal dari tabungan (20 responden).

Sumber: Olah data lapangan 2004

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan, bahwa kondisi kampung Sanan ‘Tempe’ dengan status kepemilikan rumah milik sendiri lebih dapat mengatasi kendala dengan berupa tabungan dan melakukan pinjaman ke pihak lain. Dengan kata lain kendala yang dihadapi warga dalam perkembangan rumahnya yang merupakan jaminan dalam proses pengembangan dapat teratasi.

Berdasarkan data lapangan dan tabel 2 mengenai kendala dalam proses perbaikan dan pembangunan rumah oleh warga sebagian besar dilakukan dengan menabung dan sebagian kecil pinjam dari pihak lain. Jadi yang kita perlukan untuk membandingkan di sini adalah status dan nilai. Jika status kita bandingkan dengan lamanya melakukan usaha tempe di kampung Sanan dan faktor utama yang mendukung melakukan usaha tempe di kampung Sanan maka akan terlihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hubungan Status Bangunan, lamanya melakukan usaha tempe di kampung Sanan dan faktor utama yang mendukung melakukan usaha tempe.

Crosstabulation

Status

Bangunan Tahun

Faktor Utama Mendukung Melakukan Usaha tempe di kampung Sanan

Total Mempertahankan tradisi turun temurun Orang kenal tempe dari sanan Lingkungan mendukung Milik Sendiri Lamanya melakukan usaha tempe di kampung Sanan <1 Count 5 5 % of Total 7.9% 7.9% 1-5 Count 5 5 % of Total 7.9% 7.9% 6-10 Count 7 3 10 % of Total 11.1% 4.8% 15.9% 11-15 Count 3 3 % of Total 4.8% 4.8% >15 Count 25 12 3 40 % of Total 39.7% 19.0% 4.8% 63.5% Total % of Total Count 71.4% 45 23.8% 15 4.8% 3 100.0% 63

Sewa Lamanya melakukan usaha tempe di kampung Sanan <1 Count 2 2 % of Total 28.6% 28.6% 1-5 Count 2 2 4 % of Total 28.6% 28.6% 57.1% >15 Count 1 1 % of Total 14.3% 14.3%

Total % of Total Count 57.1% 4 14.3% 1 28.6% 2 100.0% 7

Warisan Lamanya melakukan usaha tempe di kampung Sanan 1-5 Count 7 2 9 % of Total 35.0% 10.0% 45.0% 6-10 Count 2 2 % of Total 10.0% 10.0% >15 Count 4 3 2 9 % of Total 20.0% 15.0% 10.0% 45.0% Total Count 13 5 2 20 % of Total 65.0% 25.0% 10.0% 100.0%

Tabel 4. Matriks hubungan Status, Nilai dan lamanya melakukan usaha tempe di kampung Sanan. Kondisi Kepemilikan Rumah Status

Nilai Faktor Utama Mendukung Melakukan

Usaha tempe di kampung Sanan

Lamanya melakukan saha tempe di kampung Sanan Bangunan milik

sendiri

Mantap Mempertahankan tradisi turun-temurun (45 responden)

Lebih dari 15 tahun sebanyak (25 responden).

Bangunan Sewa Tumbuh Mempertahankan tradisi turun-temurun (4 responden) Antara 1-5 tahun (4 responden) Bangunan milik keluarga (warisan)

Tumbuh - Mantap Mempertahankan tradisi turun-temurun (13 responden)

Lebih dari 15 tahun sebanyak (9 responden) dan 1-5 tahun (9 reponden)

Sumber: Olah data lapangan 2004

Jadi proses pengembangan rumah oleh warga Sanan ‘Tempe’ berdasarkan 3 dimensi Status-Nilai-Kendala adalah sebagai berikut:

1. Status warga Sanan sebagian besar adalah pemilik rumah sendiri yang dapat dikatakan sebagai status mantap, sedangkan pada status bangunan sewa dan warisan (milik keluarga) dikatakan sebagai status tumbuh-mantap. Dikatakan demikian karena usaha yang dilakukan oleh penghuni baik sewa maupun warisan (milik keluarga) sudah dilakukan sejak lama, sehingga dalam pengalaman mengembangkan diri mereka sudah dapat dikatakan mantap, meskipun status bangunan bukan milik sendiri.

2. Kendala yang dihadapi oleh warga Sanan dalam mengadakan perbaikan atau pembangunan rumahnya nampak terlihat dari sumber biaya pembangunan rumah. Sebagian besar mereka mengatasi kendala sebagai jaminan dalam proses pengembangan rumahnya dengan menabung, sedangkan warga yang melakukan pinjaman ke pihak lain lebih berpeluang jika rumahnya milik sendiri.

3. Nilai rumah yang terkait dengan kemampuan anggota keluarga untuk nilai produktif bagi setiap status yang berbeda, sebagian besar melakukan untuk melanjutkan tradisi turun-temurun membuat tempe di kampung Sanan.

B. Proses Pengadaan Rumah dan Pola Menggalang Sumberdaya

Perkembangan pola hunian rumah ditinjau dari proses pengadaan rumah dan pola menggalang sumberdaya yang terjadi di kampung Sanan ‘Tempe’ termasuk pola yang dikerjakan oleh masyarakat. Untuk menganalisis kondisi tersebut dalam penelitian ini menggunakan kasus dari rumah produktif yang ada di kampung Sanan ‘tempe’ dengan tujuan agar proses analisis dengan pendekatan ini dapat lebih detail.

Kasus Rumah Produktif

Untuk melihat bagaimana perkembangan pola hunian rumah di kampung Sanan ‘Tempe’ berdasarkan beberapa kasus rumah produktif dari kondisi awal sampai kondisi saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Data Kasus Perkembangan Rumah Produktif

No Aspek Faktual

1 Nama Responden A

2 Alamat RW 15, RT 09

4 Umur 70 tahun

5 Pendidikan SR 6

6 Pekerjaan Pengrajin tempe

7 Jumlah Penghuni 8 orang (suami istri, 3 Anak, 3 cucu)/2 keluarga 8 Pertama Menempati Tahun 1900-an (perkiraan)

Diperkirakan rumah ada bersamaan dengan adanya kampung Sanan 9 Ruangan yang ada R. Tamu, R. Tidur, Dapur, R. Makan, KM/WC

10 Luas bangunan 6 M X 11 M 11 Orientasi Rumah Menghadap ke Selatan

Menghadap Jalan Kampung 12 Bahan dinding Tembok

13 Bahan lantai Plesteran Semen

14 Halaman Tidak ada, hanya berupa teras

15 Pohon Tidak ada

16 Perubahan Relatif tidak terdapat

17 Terakhir Merenovasi Total Tahun 2000, disebabkan dapur bagian belakang roboh, kemudian dibangun satu kamar lagi di belakang rumah.

18 Rencana renovasi Kalau ada dana penambahan rungan pada bagian teras dan adanya ruang khusus untuk mengerjakan ‘leleran’ kedelai

19 Adanya Upacara Khusus Selamatan pada saat masuk rumah dan renovasi rumah 20 Pendanaan Menabung, dana untuk tiap bagian renovasi, bukan total 21 Jarak rumah dengan kandang sapi Kurang lebih 200 M

22 Jarak dengan jalan utama kampung 100 M 23 Jarak dapur dan ruang tamu 5 M

24 Topografi Datar

25 View Menghadap jalan kampung 26 Ruang yang dirasa perlu untuk

ditambahkan

Gudang, ruang produksi, ruang makan, ruang keluarga 27 Pola ruang Memanjang ke belakang

28 Pengelompokkan ruang Ruang produksi dan ruang hunian 29 Ventilasi Ventilasi pada bagian dapur sangat kurang

30 Pemeliharaan Bangunan rumah kurang terpelihara, terlihat pada tembok rumah yang kusam, terutama bagian dalam.

31 Kesesakan Kurang luas untuk berbagai aktifitas

32 Ruang personal Untuk tiap anggota keluarga kurang. Diutamakan untuk kegiatan produksi yang terjadi di ruang tamu dan dapur.

33 Privasi Tidak terdapat

34 Citra Image sebagai rumah yang dipergunakan sebagai tempat usaha. 35 Tingkat ekonomi Golongan usaha menengah

36 Status rumah Hak milik 37 Kelayakan ruang kerja Kurang 38 Jarak dengan tetangga Berdempetan 39 Pencahayaan Cukup

Sumber: Hasil Wawancara tahun 2004

a. Kondisi Sebelumnya

Sebelumnya rumah tersebut adalah milik orang tua responden A, dia menempati rumah sampai sekarang beserta anak-cucunya. Karena penghasilannya hanya didapatkan dari membuat tempe dan ditambah dengan kebutuhan keluarga dengan 3 orang anak, maka kebutuhan merenovasi rumah untuk selanjutnya tertunda sampai sekarang. Posisi dapur berada di belakang dengan ukuran yang luas dan lebar. Terakhir merenovasi pada tahun 2000, karena dapur bagian belakang roboh. Hasil renovasi menghasilkan sebuah kamar di belakang rumah yang dulunya adalah bagian dari dapur (gambar 2). Alasan dibangun kamar lagi adalah menambah ruang untuk anak perempuannya yang sudah menikah.

b. Kondisi Sekarang

Ruangan yang ada di dalam rumah relatif cukup untuk mereka dengan keterbatasan dana yang mereka miliki. Meskipun ada keinginan untuk menambah 1 buah kamar lagi. Rencana yang kan dilakukan adalah dengan menambah pada bagian depan rumah.

Mereka sangat memerlukan juga adanya ruang khusus untuk leleran dan mungkin untuk memperluas ruang tamu, karena itu adalah mata pencaharian utama keluarga ini. Tempat yang ada sekarang memanfaatkan pojokan dari ruang keluarga. Mereka mempunyai rencana untuk menambah ruang khusus jika dana mencukupi. Posisi tempat menyimpan barang-barang diletakkan di belakang rumah. Pada ruang jalan, dimanfaatkan untuk menyetrika dan keluarga berkumpul. Ruangan ini terlihat lurus dari pintu depan ruang tamu, sehingga dipakai penutup kain agar tidak terlihat langsung dari ruang tamu dan dari luar.

Gambar 2

Denah Rumah Responden A tahun 2000 dan tahun 2004

Sumber: Olahan Wawancara Pengamatan Lapangan

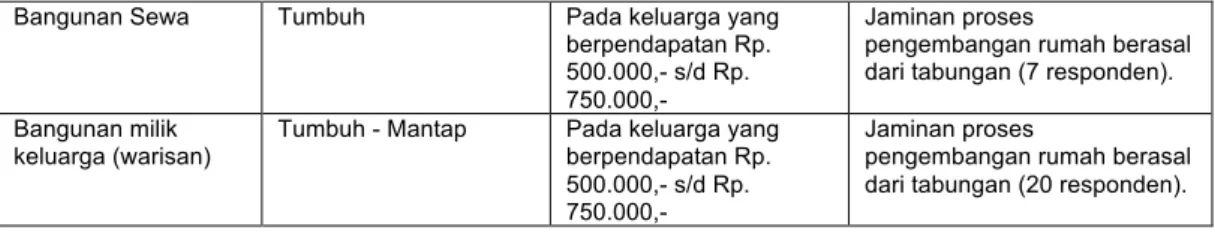

H K N S T Oleh masyarakat Keterangan: K=Keputusan; S=Sumberdaya; T=Tindakan; H=Hasil; N=Norma Diagram 5

Diagram Deviasi Pola Pengadaan Perumahan di kampung Sanan ‘Tempe’

Sumber: olah pustaka dan kondisi lapangan

Dapur 1100 600 Teras R.Tamu Kamar R.Keluarga Kamar Tetangga Kamar R.Keluarga Tetangga K M /WC Dapur Produksi 450 Dapur 7 00 1 100 Kamar Kamar 600 Teras R.Tamu R.Keluarga Tetangga Dapur Tetangga KM/W C

kondisi proses pengadaan rumah dan penggalangan sumberdaya yang terjadi pada kasus diatas yang telah mengalami deviasi dibandingkan dengan konsep Silas (1993) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada dan dipengaruhi kuat oleh norma. Keputusan tidak begitu berpengaruh kuat terhadap tindakan dan pengaruh dari hasil.

2. Sumberdaya mempertimbangkan keputusan, dan sangat berpengaruh kuat terhadap tindakan.

3. Tindakan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya. Tindakan tidak begitu mempengaruhi hasil terhadap fisik rumah.

4. Hasil yang ada pengaruhnya kecil terhadap norma dan keputusan untuk membangun atau merenovasi kembali.

5. Norma yang ada sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan renovasi atau pembangunan rumah.

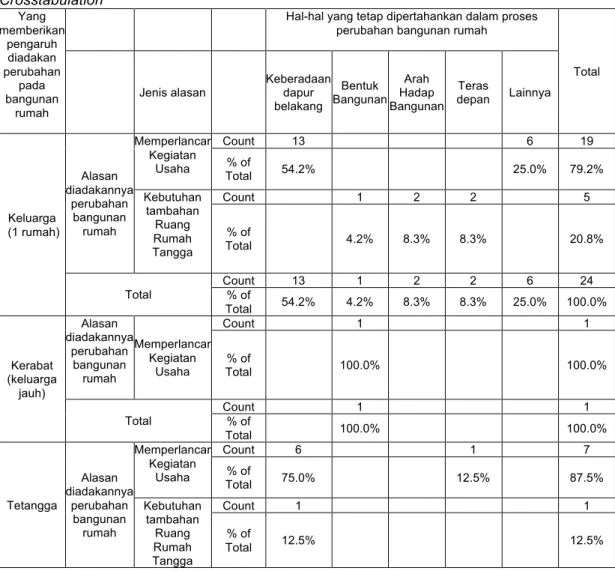

Dengan membandingkan siapa yang memberikan pengaruh diadakannya perubahan pada bangunan rumah dengan alasan diadakannya perubahan bangunan rumah dan hal-hal yang tetap dipertahankan dalam proses perubahan bangunan rumah dapat kita lihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hubungan antara yang memberikan pengaruh terhadap perubahan bangunan rumah, alasan diadakan perubahan, dan bagian yang tetap dipertahankan dalam perubahan pembangunan

Crosstabulation Yang memberikan pengaruh diadakan perubahan pada bangunan rumah

Hal-hal yang tetap dipertahankan dalam proses perubahan bangunan rumah

Total Jenis alasan Keberadaan dapur belakang Bentuk Bangunan Arah Hadap Bangunan Teras depan Lainnya Keluarga (1 rumah) Alasan diadakannya perubahan bangunan rumah Memperlancar Kegiatan Usaha Count 13 6 19 % of Total 54.2% 25.0% 79.2% Kebutuhan tambahan Ruang Rumah Tangga Count 1 2 2 5 % of Total 4.2% 8.3% 8.3% 20.8% Total Count 13 1 2 2 6 24 % of Total 54.2% 4.2% 8.3% 8.3% 25.0% 100.0% Kerabat (keluarga jauh) Alasan diadakannya perubahan bangunan rumah Memperlancar Kegiatan Usaha Count 1 1 % of Total 100.0% 100.0% Total Count 1 1 % of Total 100.0% 100.0% Tetangga Alasan diadakannya perubahan bangunan rumah Memperlancar Kegiatan Usaha Count 6 1 7 % of Total 75.0% 12.5% 87.5% Kebutuhan tambahan Ruang Rumah Tangga Count 1 1 % of Total 12.5% 12.5%

Total Count 7 1 8 % of Total 87.5% 12.5% 100.0% Pihak lain Alasan diadakannya perubahan bangunan rumah Memperlancar Kegiatan Usaha Count 3 3 Total % of Total 100.0% 100.0% Count 3 3 % of Total 100.0% 100.0%

rumah. Sumber: Olah data lapangan 2004

5. KESIMPULAN

1. Melalui pendekatan Status-Nilai-Kendala dapat ditemukan seberapa besar sumber daya dan peluang apa yang diciptakan untuk perbaikan/pembangunan rumah. Sebagian besar warga Sanan ‘Tempe’ menabung dalam melakukan renovasi. Nilai yang didapat dari pendekatan ini adalah, bahwa warga Sanan ‘Tempe’ sebagian besar mempertahankan nilai turun-temurun dalam melakukan usaha tempe, hal inilah yang menyebabkan usaha tempe di kampung Sanan berkelanjutan.

2. Melalui pendekatan proses pengadaan rumah dan pola menggalang sumberdaya dapat ditemukan, bahwa keputusan dari keluarga sangat mempengaruhi perkembangan rumah.

Dari tabel 6 dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar warga Sanan ‘Tempe’ dalam proses perkembangan rumahnya adalah sebagai berikut::

• Keluarga dalam satu rumah memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan yang terjadi pada rumah dengan alasan memperlancar kegiatan usaha (19 responden). Hal-hal yang yang tetap dipertahankan pada bagian rumah adalah keberadan dapur di belakang rumah. Sebagian besar norma dan keputusan ini dilakukan oleh istri.

• Kerabat (keluarga jauh) sedikit prosentasenya memberikan pengaruh dengan alasan memperlancar usaha tempe dengan cara mempertahankan bentuk bagian tertentu dari rumah. Biasanya adalah bentuk asli rumah, dengan alasan sayang kalau bagian itu dirubah karena merupakan memori bagi keluarga mereka.

• Tetangga memberikan pengaruh lebih banyak daripada kerabat, hal ini disebabkan mereka tinggal dalam satu kampung dan memiliki profesi yang sama. Pengalaman yang mereka alami diinformasikan kepada tetangga mereka. Sebagian besar memilih dapur untuk dipertahankan di bagian belakang untuk kegiatan usaha tempe.

• Pihak lain dalam hal ini adalah orang lain, media tulis, atau media televisi yang memberikan saran tidak berhubungan dengan rumah, tetapi sebagian besar difokuskan pada limbah tempe dan keberlanjutan usaha tempe terhadap lingkungan kampung Sanan. Hal ini nampak dengan diadakannya perbaikan saluran di sepanjang jalan utama kampung baru-baru ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Habraken, NJ. 1978. The Systematic Design of Support. Massachusset: Laboratory of Arch and Planning MIT, Cambridge.

Haughton, G. & Hunter, C., 1994, Sustainable Cities; Regional Policy and Development Series 7; Regional Studies Association, London.

Juhana, 2001, Arsitektur dalam Kehidupan Masyarakat, Pengaruh Bentukan Arsitektur dan Iklim Terhadap Kenyamanan Thermal Rumah Tinggal Suku Bajoe di Wilayah Pesisir Bajoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Penerbit Bendera, Semarang.

Laquian, A. A., 1993, Basic Housing: Policy for Urban Sites, Service and Shelter in Developing Countries, IDRC.

Lipton, M., 1980, Familiy, Fungibility, and Formality: Rural Advantages of Informal Non-farm Enterprise versus the Urban-formal state.

Newmark and Thompson. 1977. Self, Space and Shelter: An Introduction to Housing. New York: Harper and Row Publizer Inc.

Rapoport, A., 1977, Urban Aspect of Urban Form, Pergamon Press, Oxford.

Sarwono, S.W., 1992, Psikologi Lingkungan; PPs Program Studi Psikologi Universitas Indonesia dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Silas, J., 1993, Housing Beyond Home; Case Study of Surabaya; ITS, Surabaya. Silas, J. dkk., 2000, Rumah Produktif, Dalam Dimensi Tradisional dan

Pemberdayaan; Laboratorium Perumahan dan Permukiman Jurusan FTSP ITS; UPT Penerbitan ITS, Edisi Pertama, Surabaya.

Silas, J., 1993, Perumahan: Hunian dan Fungsi lebihnya, Dari Aspek Sumberdaya dan Eksistensi; Pidato Pengukuhan Untuk Jabatan Guru Besar Teknik Arsitektur FTSP ITS Surabaya15 Mei 1993, Surabaya.

Turner, J. F. C., 1972, Freedom to Build; The Macmillan Company.

Tutuko, P. & Faslih, A., 2003, Alternatif Pengelolaan Limbah Rumah Produksi Tempe: Usulan Konsep Pengelolaan Limbah Rumah Produktif, Proceeding Seminar Nasional Pascasarjana III-2003, Program Pascasarjana Insitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Tutuko, P., 2003, Alternatif Pengelolaan Limbah Rumah Produktif Kampung Sanan ‘Tempe’ Malang, Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Diagonal, Volume 4 Nomor 2/Mei 2003, Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang.

---Agenda 21 Indonesia, 1997, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan; Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup; Jakarta.

---International Research on Home Based Enterprises 2002, Indonesia-India-South Africa-Bolivia; Laboratory of housing and Human Settlement Architecture-ITS, Surabaya.