commit to user

REGISTER ANAK JALANAN KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

Oleh :

MEMET SUDARYANTO K1209042

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

commit to user

REGISTER ANAK JALANAN KOTA SURAKARTA

Oleh:

MEMET SUDARYANTO

K1209042

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratanmendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

ABSTRAK

Memet Sudaryanto. K1209042. Register Anak Jalanan Kota Surakarta.

Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2013.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) karakteristik penggunaan register anak jalanan Kota Surakarta; dan (2) tujuan penggunaan register anak jalanan di Kota Surakarta.

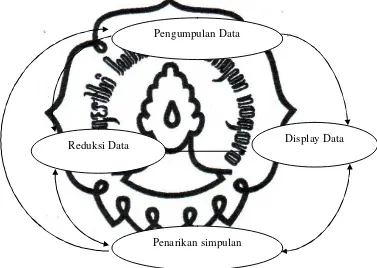

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data adalah peristiwa tutur anak jalanan dan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara, dan pencatatan dialog anak jalanan. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan simpulan.

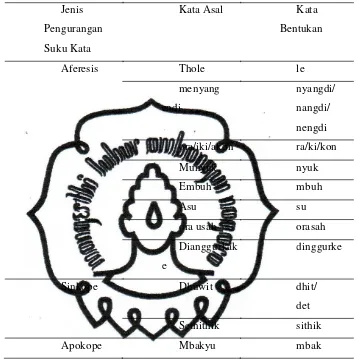

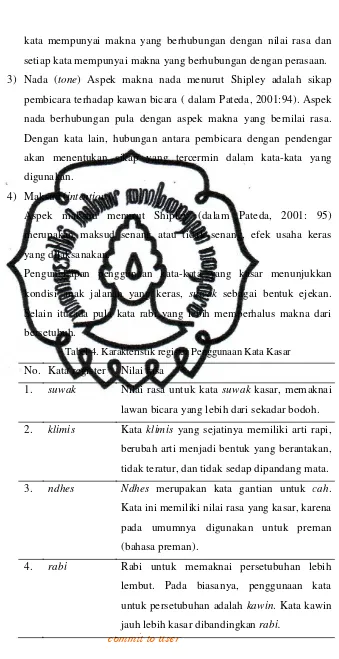

Karakteristik register anak jalanan adalah (1) umumnya menggunakan bahasa jawa, (2) ada pergeseran dan perubahan makna, (3) menggunakan kata-kata bentuk ringkas, (4) menggunakan kata-kata bermakna kasar, (5) ada peristiwa alih kode dan campur kode, (6) menggunakan ragam intim. Tujuan penggunaan register anak jalanan adalah untuk : (1) membedakan dengan kelompok anak

jalanan yang lain, (2) menunjukkan penghormatan atau kekuasaan, (3) menunjukkan keakraban, (4) menegaskan emosi, dan (5) menyembunyikan

makna komunikasi dari masyarakat.

Simpulan peneletian ini adalah karakteristik dan tujuan khusus register anak jalanan berbeda dengan karakteristik dan tujuan masyarakat atau kelompok komunitas lain.

commit to user

MOTTO

Semua tidak akan selesai jika tidak diawali dengan satu langkah, yang disebut perubahan

(Penulis)

Rambut putih tak menjadikan kita manusia yang segala tahu (Dee : Jembatan Zaman)

Dan setiap senti gurun akan terinspirasi karena kau berani beku dalam neraka, kau berani putih meski sendiri, karena kau.. berbeda

(Dee : Salju Gurun)

Pada akhirnya aku percaya, aku sendiri yang harus bertanggung jawab atas hidupku

(Oka Rusmini : Akar Pule)

Cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari

biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas (Donny Dhirgantoro : 5cm)

Jadi orang yang bisa membuat napas orang lain menjadi sedikit lebih lega karena kehadiran kita di situ..

(Donny Dhirgantoro : 5cm)

Saya Ian.. saya bangga bisa berada di sini bersama kalian semua. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya, saya akan menjaganya, dengan apa pun

yang saya punya, saya akan menjaga kehormatannya seperti saya menjaga diri saya sendiri. Seperti saya akan selalu menjaga mimipi-mimpi saya terus hidup

commit to user

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini dengan tulus dan ikhlas kupersembahkan kepada :

1. Mamak (Suratminingsih) dan Bapak (Sukir) : terima kasih

sudah membuatku menjadi ada, kalian adalah yang terhebat;

2. Mbak Titi dan Dik Dyah tersayang, aku selalu merindukan

kebersamaan kita;

3. Anak jalanan di kota Surakarta yang telah memberi senyum

di pagiku dan pelukan di malamku;

4. yang telah menyeparokan otaknya demi penulisan

skripsi ini;

5. Sahabat sejatiku: Lili Haryanti, Imroatun Sholihah, Santi

Harnani, Muhammad Nur Kholis, Auditya, Ningtias yang

telah mendukungku dan menjadikan prosesku selama ini

sukses besar;

6. Semua penghuni kos Klampis Ireng yang bahagia di atas

sedihku, dan sedih di atas bahagiaku;

7. Teman-teman seperjuangan Bastind angkatan 2009 yang

telah memberikan pengalaman yang luar biasa dan tidak

terlupakan;

8. Teman-teman PPL SMAN 1 Surakarta yang baik hatinya;

dan

9. Seseorang yang dipertemukan oleh hujan, dan mungkin

commit to user

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat dengan tujuan sebagai

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak dapat bekerja

seorang diri, melainkan bekerja sama dengan berbagai pihak. Atas

terselesaikannya skripsi ini, penulis meyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H.M.Furqon Hidayatullah,M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah

memberikan izin penulisan skripsi ini.

2. Dr.Muhammad Rohmadi,M.Hum., Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan

Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Dr.Kundharu Saddhono,S.S.,M.Hum., Ketua Program Pendidikan Bahasa

dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi

ini.

4. Dra.Sumarwati,M.Pd. dan Drs.Edy Suryanto,M.Pd., sebagai pembimbing

skripsi I dan II yang senantiasa dengan sabar dan perhatian membimbing

penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu dan Bapak Dosen Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang

telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, terima kasih.

6. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam bidang bahasa dan sastra

Indonesia.

Surakarta, Januari 2013

commit to user

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... ii

PERSETUJUAN ... iii

PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ... v

MOTTO ... vi

PERSEMBAHAN ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Manfaat Penelitian ... 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 7

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan ... 7

1. Hakikat Bahasa ... 6

2. Hakikat Register ... 14

3. Hakikat Anak Jalanan ... 22

B. Kerangka Berpikir ... 28

BAB III METODE PENELITIAN ... 30

A. Tempat dan Waktu Penelitian ... 30

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ... 32

C. Data dan Sumber Data ... 33

D. Teknik Sampling... ... 34

commit to user

F. Validitas Data ... 36

G. Teknik Analisis Data ... 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 41

A. Deskripsi Lokasi ... 41

B. Karakteristik Subjek Penelitian ... 48

C. Deskripsi Hasil Penelitian ... 52

D. Pembahasan Hasil Penelitian ... 100

1. Karakteristik Register Anak Jalanan. ... 101

2. Tujuan Pemakaian Register... 111

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 114

A. Simpulan ... 114

B. Saran ... 119

Daftar Pustaka ... 121

commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Berpikir ... 29

commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Contoh Bahasa yang Digunakan Sesama Pengemis ... 27

2. Contoh Bahasa yang Digunakan Pengemis dengan Calon Dermawan ... 27

3. Karakteristik Register Bentuk Ringkas ... 106

commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Tabel Temuan Register Anak Jalanan Kota Surakarta. ... 124

2. Transkripsi Data Konfirmasi... 130

3. Transkripsi Data Observasi Lapangan... 134

commit to user

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar anak jalanan bergelut dengan kompleksitas kehidupan yang terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, dan kota-kota lainnya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) jumlah anak jalanan yang meningkat menjadikan mereka sebagai mata rantai dari premanisme. Seperti inilah kondisi penduduk negeri ini, banyak anak jalanan yang menghabiskan masa mudanya untuk mengadu nasib getir kehidupan jalan. Anak jalanan memiliki mobilitas tinggi dibandingkan anak pada umumnya. Menurut Sudarsono (dalam Zakarya, 2011) anak jalanan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, yang secara yuridis tidak berdomisili autentik.Mereka berpindah dari satu kota ke kota lain, tanpa kurun waktu lama. Termasuk salah satu tujuan mobilisasi anak jalanan juga terjadi di Kota Surakarta. Meski Surakarta digembar-gemborkan sebagai kota layak anak, nyatanya masih banyak anak jalanan yang menghiasi tiap sudut kota. Ini dapat dengan mudah ditemukan di Pasar Ledoksari yang dihuni puluhan anak jalanan, Terminal Tirtonadi, dan beberapa tempat lainnya. Jumlah anak jalanan dimungkinkan akan terus bertambah tanpa mengenal masa. Hal ini dipicu oleh keadaan masyarakat Indonesia yang mempermudah alur transmigrasi atau perpindahan penduduk. Selain itu, juga keadaan ekonomi di kalangan masyarakat kecil masih kurang.

commit to user

maupun putus sekolah. Hal ini membuat komunitas anak jalanan makin kuat dan meluas.

Jumlah anak jalanan ternyata sampai sekarang tidak bisa dipastikan angka pastinya, sebab jumlah tersebut akan bertambah ataupun berkurang dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Berdasarkan data Departemen Sosial Republik Indonesia (dalam Suhartanto, 2008) ditemukan bahwa beberapa tahun terakhir jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan cukup pesat. Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS), tercatat sebanyak 648 anak yang terdiri dari anak terlantar, anak nakal, dan anak jalanan tersebar di Solo (Arum, 2010). Meningkatnya jumlah anak jalanan tersebut dipicu oleh beberapa faktor salah satunya anak yang drop out dari sekolah. Berdasarkan data dari Kemendiknas (Jatmika, 2010) menyatakan bahwa sekitar 1,7 persen dari 30 juta anak sekolah dasar, terutama kelas 1-4 mengalami drop out karena berbagai alasan, sehingga berpotensi untuk meningkatnya buta aksara di Indonesia, dengan kata lain mampu meningkatkan pula jumlah anak jalanan di Surakarta.

commit to user

lambang-lambang yang hanya bisa dimengerti oleh komunitas di dalamnya. Meskipun kadang kala penggunaan diksi yang dianggap kasar dan berbeda dengan anak pada umumnya, anak jalanan tetaplah berbahasa dan anak jalanan tetaplah temasuk dalam masyarakat bahasa. Oleh karena itu, dalam setiap bahasa yang dipakai termasuk ke dalam kajian kebahasaan/linguistik yang bisa untuk diteliti.

Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, kelompok anak jalanan juga tidak terlepas dari kegiatan kebahasaan. Bahasa tersebut belum tentu dipahami oleh masyarakat di luar anak jalanan. Dalam kebahasaan, istilah bahasa komunitas tertentu disebut register. Masyarakat mengangggap anak jalanan memiliki bahasa yang kasar. Namun sebenarnya mereka tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Hal ini dikarenakan interaksi mereka dengan kelompok anak jalanan yang juga sepola, membuat anak jalanan tidak membuka paradigma tentang bahasa yang mereka pakai.

Tidak urung, banyak kata tidak senonoh dilontarkan. Padahal, mereka sendiri tidak paham, mengapa kata-kata yang dianggap oleh masyarakat itu salah atau buruk. Dengan tekanan keras dari masyarakat, memaksa anak jalanan membentuk komunitas kecil maupun besar untuk menampung aksi dan keluhannya. Dalam komunitas itulah mereka berkesempatan untuk berkreasi dan saling memaksimalkan interaksi. Oleh karena itu, muncul register di tengah-tengah anak jalanan. Mereka menggunakan bahasa mereka sendiri agar masyarakat tidak mengerti. Hal ini dapat dikemukakan contoh berikut ini.

Kartu data di atas, digunakan untuk menjelaskan contoh dari temuan

kili anak jalanan. Dari contoh kalimat di atas, ditemukan dua register, yakni pengki dan munggah. Dilihat dari konteksnya, pengki memiliki makna anak jalanan yang memiliki tingkatan di

X : ora ngapa-ngapa kok. Pengkimu nangdi -apa.

Y : embuh mau Mas. Lagi munggah paling X : munggah ki apa tho

commit to user

bawah bos; sedangkan munggah, memiliki arti berpindah dari satu bis ke bis yang lain untuk mengamen atau mencari nafkah. Kedua register tersebut memungkinkan hanya dimengerti penutur dan mitra tutur, dalam hal ini anak jalanan yang bersangkutan. Selain contoh kalimat di atas, juga ditemukan register pada kalimat berikut.

Dalam kartu data di atas, juga ditemukan register kata ngalor. Ngalor berasal dari kata lor atau makna harfiahnya adalah utara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008) utara memiliki arti arah utara. Namun secara kontekstual, ngalor memiliki perbedaan makna dengan harfiahnya. Ngalor dalam hal ini adalah pergi ke warung makan yang berada di arah barat. Anak jalanan menggunakan arah warung makan sebagai interpretasi lor. Hal ini menunjukkan penggunaan register sebagai bentuk perubahan atau pergeseran makna. Penggunaan register pada anak jalanan di Kota Surakarta dapat pula dilihat dari contoh di bawah ini.

Medhun dalam konteks di atas memiliki arti turun dari bis dan standby di jalanan untuk mencari nafkah. Standby dalam konteks ini berarti kesiagaan, atau bersiaga. Ketiga contoh tersebut adalah contoh register anak jalanan yang makna dan artinya hanya diketahui oleh mereka.

Makna lain yang juga tersirat adalah linguistik sebagai sebuah disiplin ilmu memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat ilmiah untuk mengkaji bahasa yang meliputi unsur-unsur pertanyaan (apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana) seputar bahasa yang muncul atau dimunculkan. Pemakaian bahasa sehari-hari terbukti kerap menunjukkan identitas diri dari penutur bahasa tersebut dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, penggunaan

X1 : Wis ngalor urung ndes X2 : urung bos, iki arep mangkat

X1 : sisan sebungkus ndes. Kaya biasane

jalanan 1 dan partisipan. Anak jalanan 1 berjalan menjauh menuju arah barat, yakni arah Hotel Asia)

commit to user

bahasa anak jalanan dalam keseharian memiliki kekuatan yang menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini, bahasa yang dikaji adalah register pada anak jalanan yang dapat dijadikan sebagai wacana ilmu bahasa, terkhusus register anak jalanan kelompok profesi di Surakarta dan memaparkan pola interaksi verbal atau karakteristik pemakaian bahasa yang digunakan mereka dalam kegiatan di jalan dan berkomunikasi sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji register anak jalanan. Dari register tersebut akan dianalisis karakteristik dari register dan tujuan penggunaanya. Analisis penggunaan register pada anak jalanan diharapkan nantinya mampu mendeksripsikan dan dimanfaatkan sebagai satu kajian ilmu linguistik demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Materi berkenaan dengan register anak jalanan di Surakarta merupakan materi beragam dan menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Selain peneliti harus terjun ke lapangan, penelitian ini juga membutuhkan semangat dalam berinteraksi dengan anak jalanan. Berdasar pada latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam berkenaan penggunaan register. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru dalam kajian linguistik, utamanya dalam sosiolinguistik.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik penggunaan register pada anak jalanan Kota Surakarta?

2. Apa sajakah tujuan penggunaan register pada anak jalanan Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

commit to user

D. Manfaat PenelitianManfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kebahasaan, terutama dalam penggunaan register pada anak jalanan Kota Surakarta. Kaitannya dengan keberagaman dan tujuan dari penggunaan register yang berkembang di Kota Surakarta.

Selain memperkaya ilmu pengetahuan di bidang kebahasaan, dalam penelitian ini diharapkan mampu memperluas kesepahaman bahasa yang ada di masyarakat Surakarta.

2. Manfaat Praktis a. Bagi Masyarakat

1) Sebagai bentuk pemaparan bahasa yang berkembang di tengah masyarakat modern, mengingat anak jalanan juga merupakan bagian dari masyarakat.

2) Peluasan penggunaan kosakata baru yang efektif dan tepat makna bagi masyarakat tertentu. Dalam hal ini penggunaan kosakata bagi masyarakat yang memiliki intensitas bertemu lebih banyak dengan anak jalanan.

3) Sebagai bentuk pengeksploran penggunaan register pada anak jalanan Kota Surakarta yang beragam dan makin luas untuk dipahami bersama.

b. Bagi Mahasiswa dan Dosen

1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian disiplin ilmu sosiolinguistik dan memperkaya kosakata baru dalam berbahasa.

2) Menemukan sebuah register pada anak jalanan Kota Surakarta untuk memacu motivasi melakukan penelitian-penelitian kajian berbahasa lainnya.

commit to user

BAB II KAJIAN PUSTAKAA. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 1. Hakikat Bahasa

a. Pengertian Bahasa

Bahasa sebagai alat komunikasi utama bagi manusia. Kehidupan sehari hari manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial dengan bekerja sama untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya. Tidak hanya itu, peran bahasa sebagai alat komunikasi pada akhirnya akan membentuk pola-pola baru yang lebih unik dan berbeda, baik dilihat dari media, kondisi dan situasi, dan komunikan.

Bahasa memiliki ciri-ciri yang spesifik, seperti konvensional, oral, simbolis, berkembang dan dinamis, beragam, dan arbitrer. Oral, yakni diucapkan dan dilafalkan serta ada rangsangan di otak untuk menanggapi bunyi tersebut. Simbolis, yakni sebuah bahasa juga merupakan lambang dan simbol bahasa, seperti huruf, angka, lambang bahasa, dan berbagai bentuk lambang atau simbol lainnya. Bahasa juga memiliki sifat berkembang dan dinamis, yakni bahasa akan terus berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Perubahan tersebut berkenaan dengan sistem atau mungkin munculnya kosakata baru dan perlambangan bunyi yang baru. Bahasa juga memiliki ragam, seperti ragam baku, ragam resmi, ragam santai, dan ragam akrab.

Bahasa sebagai lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh masyarakat untuk berhubungan dan kerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 1993:21). Arbitrer, artinya bahasa memiliki sifat manasuka dan bebas, tidak ada aturan bahwa kursi harus disebut sebagai tempat duduk, mungkin saja di tempat lain kursi merupakan doa-doa dalam agama Islam.

commit to user

sering ditemukan penggunaan bahasa dan kosakata tertentu yang hanya dimengerti dan pemaknaannya hanya komunitas tertentu yang tahu. Tidak hanya itu, ternyata kearbitreran bahasa turut dirasakan pula oleh remaja masa kini. Remaja sering menggunakan angka dan simbol dalam berkalimat secara tertulis. Contohnya, me7 lokasi, 7an penulis, sudah dit4, aku=dia. Apabila dideskripsikan secara singkat, menuju lokasi, tujuan penulis, sudah di tempat, aku sama dengan dia. Ini menunjukkan, masyarakat bahasa pun mencoba menggunakan akal dan kekreativannya untuk mengembangan bahasa dalam berkomunikasi satu sama dengan yang lainnya.

b. Bahasa sebagai Alat Komunikasi

Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan dan pengalamannya kepada orang lain. Tanpa bahasa manusia akan lumpuh dalam berkomunikasi maupun berinteraksi antara individu maupun kelompok. Dengan demikian manusia tidak dapat terlepas dari bahasa. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Samsuri (1987:4) bahwa manusia tidak akan lepas dari pemakaian bahasa, karena bahasa adalah alat yang dipakainya untuk membentuk pikiran, perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatannya, serta sebagai alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi.

commit to user

memiliki sistem dan perbedaan yang cukup jelas. Salah satunya adalah tanda glotal yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kata berhuruf terakhir vokal. Jika dibandingkan dengan bahasa Jawa pada umumnya akan ditemukan perbedaan lain yang cukup signifikan. Ini menunjukkan, bahasa memiliki penanda identitas yang menjadi ciri khas dari satu daerah.

Sebagai alat komunikasi, bahasa harus mampu menampung perasaan dan pikiran penutur, serta mampu menimbulkan adanya saling mengerti antarpenutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Seseorang dapat berkomunikasi dengan baik dalam suatu bahasa, bila orang tersebut menguasai sistem bahasa itu. Sempurna atau tidaknya bahasa sebagai alat komunikasi umum, sangat ditentukan oleh kesempurnaan sistem atau aturan bahasa dari masyarakat pemakainya (Santoso, 1990:1).

Nababan (1993:40) mengemukakan bahwa bahasa memiliki fungsi kemasyarakatan dalam arti memiliki peranan khusus suatu bahasa di dalam kehidupan masayarakat. Klasifikasi bahasa berdasarkan fungsi kemasyarakatan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan bidang pemakaian. Berdasarkan ruang lingkup, berarti bahasa digunakan oleh manusia dalam lingkup nasional atau lingkup kelompok. Di dalam lingkup nasional masyarakat menggunakaan bahasa Indonesia, sedangkan pada lingkup kelompok lebih fleksibel. Bahasa nasional tentu saja di Indonesia adalah bahasa Indonesia, yakni bahasa yang dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia pun diatur dalam undang-undang kebahasaan dan lambang negara. Di negara lain pun semestinya juga memiliki bahasa nasional, karena posisi bahasa Nasional yang begitu penting. Itulah alasannya setiap negara menggunakan satu bahasa yang digunakan sebagai identitas bangsa.

commit to user

Bahasa atau linguistik memiliki cabang kajian ilmu yang luas. Salah satu cabang ilmu bahasa adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mengaitkan bahasa dan struktur sosial (Ibrahim, 1995:40). Di dalam sosiolinguistik dikaji mengenai bahasa kaitan dengan ilmu sosial, yaitu : umur, jenis kelamin, kelas sosioekonomi, pengelompkan regionalnya, status, dan lainnya. Jadi, di dalam sosiolinguistik dibahas kajian penggunaan bahasa kaitannya dengan sosial.

c. Sosiolinguistik

Sosiolinguistik mengkaji penggunaan bahasa pada kesosialan masyarakat tertentu yang kondisinya pasti berbeda dengan kondisi sosial daerah lainnya. Tingkat sosial yang dimaksud memiliki pengertian yang sangat luas, sesuai yang dijelaskan Ibrahim di atas, salah satunya adalah umur pengguna bahasa. Contoh konkretnya adalah adanya penambahan, pengurangan, penggantian suku kata, dan berbagai bentuk lainnya. Jika dibandingkan dengan bahasa masyarakat lain dengan beda umur akan terlihat perbedaannya. Inilah yang disebut sebagian masyarakat saat ini disebut alay atau yang sebelumnya disebut lebay. Dalam berbagai konteks, kedua kata tersebut memiliki arti berlebihan atau hiperbolis.

Selain umur, tentu saja kekhasan sosiolinguistik juga timbul dalam jenis kelamin penutur, berbagai kosakata mungkin saja digunakan kaum lelaki yang tidak disadari oleh kaum wanita, begitu pula sebaliknya. Contoh nyata dalam masyarakat bahasa saat ini adalah kata roti Jepang. Roti Jepang memang satu istilah yang mungkin bermakna roti atau kue dari Jepang. Beberapa kaum hawa menafsirkan bahwa roti Jepang adalah pembalut. Selain kedua contoh tersebut, berbagai konteks sosial juga berpengaruh pada penggunaan kata dan kalimat.

commit to user

bahasa dengan kekhasan yang berbeda dengan tingkat sosial lain. Secara terinci, dalam sosiolinguistik dibahas variasi bahasa, variasi tuturan, seperti dialek, gaya bahasa dan ragam bahasa, tindak tutur, idiom, serta rahasia yang terkandung dalam bahasa.

Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul dari akibat adanya sarana, situasi, dan bidang pemakaian yang berbeda-beda (Mustakim, 1994:218). Penggunaan bahasa dalam sarana yang berbeda, memungkinkan seseorang menggunakan ragam yang berbeda dengan sarana yang lainnya. Semisal, seorang yang sedang berkomunikasi dengan pihak lainnya menggunakan telepon dan menggunakan email akan berbeda, apalagi penggunaan telegram yang lebih singkat. Penggunaan ragam bahasa bisa berbeda antara situasi tertentu. Pada konteks pertemuan seorang abdi dalem keraton dengan pembantu secara umum akan berbeda. Abdi dalem akan menggunakan bahasa yang lebih halus dengan atasannya, pembantu rumahan akan menggunakan bahasa yang relatif lugas dan sesuai konteksnya.

Mustakim (1994:218) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dan pemakaiannya pun makin beragam. Seorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan keberagaman yang ada. Di sisi lain, sebagian dari mereka perlu menggunakan pakem dan menjunjung kebiasaan sebagai satu penggunaan kekhasan. Menurut penelitian Fajarwati (2007:23), kekhasan ragam bahasa bisa dijumpai pada pemakaian kata, pemakaian partikel, interjeksi, penggunaan idiom, munculnya plesetan.

commit to user

lain, Faturrokhman kembali menemukan, bahwa di dalam masyarakat kini, tidak hanya komunikasi verbal saja, namun juga komunikasi nonverbal, yakni sebuah komunikasi ketika partisipan komunikasi menggunakan simbol selain kata-kata seperti nada bicara, intonasi, sorotan mata, bentuk bibir, dan ekspresi wajah.

Dengan adanya perkembangan yang beragam, membuat komunikasi antarmasyarakat lebih mudah, terutama dalam satu komunitas dan kelompok tertentu. Perannya pun makin beragam dan unik, tidak terlepas dari situasi dan kondisi penutur, tetapi juga keinginan penutur turut terkover.

d. Analisis Makna

Analisis makna yang digunakan di dalam penelitian ini berdasar pada teori milik Hymes (dalam Bell, 1976:79) menyatakan bahwa di dalam analisis bahasa perlu adanya delapan elemen yang diakronimkan dengan kata speaking. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam berkomunikasi yaitu (1) setting and scene, (2) participants, (3) ends, (4) act, (5) key, (6) instrumentalities, (7) norms,dan (8) genres.

1) Setting and Scene, mengacu pada keadaan sekitar yang bersifat fisik secara umum. Dalam komunikasi diambil tempat, terutama waktu dan situasi budaya/keadaan sekitar. Hal ini berfungsi untuk mendeskripsikan situasi, tempat, dan waktu dari sebuah perbincangan. 2) Participants, merupakan pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dalam hal ini, pihak yang dimaksudkan adalah anak jalanan yang sedang berkomunikasi dengan sesama anak jalanan maupun ketika anak jalanan berkomunikasi dengan pihak luar.

commit to user

4) Act Sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran, berkenaan dengan kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik.

5) Key bertolok pada nada, cara dan semangat di mana suatu pesan disampaikan, contohnya dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dan dengan sombong. Dalam key, setiap anak jalanan dapat dicermati bagaimana nada ketika berkomunikasi dengan mitra tutur, demikian dapat menjadi patokan perbincangan.

6) Instrumentalities merupakan elemen analasis yang mengacu pada jalur yang dipakai, seperti jalur lisan, tertulis, telegram. Anak jalanan di Kota Surakarta sebagian besar menggunakan bahasa lisan dalam bercakap, baik ke sesama anak jalanan maupun dengan luar pihak. Di lain sisi, tidak semua anak jalanan cakap berbahasa tulis, fakta ini mendorong penggunaan bahasa lisan yang lebih dominan.

7) Norms mengacu pada norma atau aturan bertingkah laku dalam berinteraksi dengan mitra tutur. Interaksi ini akan berkolaborasi dengan tingkah laku maupun gerak-gerik dari anak jalanan yang dapat diinterpretasikan sebagai satu kesatuan berkomunikasi.

8) Genres mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Penutur maupun mitra tutur dalam berkomunikasi menggunakan sajian lisan langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini juga dipertimbangkan, ketika ada pihak lain yang memengaruhi pertuturan.

commit to user

2. Hakikat Registera. Pengertian Register

Konsep register berdasarkan perspektif sosiolinguistik pada mulanya, register dipakai oleh kelompok profesi tertentu. Bermula dari adanya usaha orang-orang yang terlibat dalam komunikasi secara cepat, tepat, dan efisien di dalam suatu kelompok kemudian mereka menciptakan ungkapan khusus yang dipakai oleh kelompok mereka sendiri.

Setiap anggota kelompok itu beranggapan sudah dapat saling mengetahui karena mereka sama-sama memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang sama. Selain karena pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang sama, juga karena masa pertemuan yang cukup rutin membuat sekelompok orang memiliki objek pembicaraan yang terkadang sama. Dengan kekerapan pertemuan setiap anggota masyarakat bahasa, membuat masyarakat menggunakan dan mengaplikasikan sistem bahasa yang sama. Sistem bahasa tersebutlah yang disebut dengan register. Jadi, dapat dikatakan bahwa intensitas pertemuan mampu mengubah komunikasi lebih intim dan komunikasi tersebut dapat menjadi satu aspek perubahan tuturan yang ada antara satu dengan yang lainnya.

Akibat dari interaksi semacam itu, akhirnya bentuk tuturan (kebahasaannya) akan menunjukkan ciri-ciri tertentu. Semisal, pengurangan struktur sintaksis dan pembalikan urutan kata yang normal dalam kalimat (Holmes, 1992:27-282). Oleh karenanya, ciri-ciri tuturan (kebahasaan) mereka selain akan mencerminkan identitas kelompok tertentu, juga dapat menggambarkan keadaan apa yang sedang dilakukan oleh kelompok tersebut. Konsep register telah banyak diutarakan oleh para sosiolinguis dengan pemahaman yang berbeda-beda.

commit to user

kelompok untuk saling mengerti hal tersebut. Hal ini didukung dari pendapat Holmes (1992:276) memahami register dengan konsep yang lebih umum karena disejajarkan dengan konsep ragam (style). Style juga berarti gaya, gaya penggunaan bahasa. Jadi, menurut Holmes (1992), mungkin saja satu komunitas tertentu memiliki ragam dan gaya yang sama, namun ketika dibandingkan dengan gaya atau ragam yang dimiliki komunitas lainnya akan cukup berbeda, dan bahkan berbeda sama sekali. Setiap detail ciri dan kekhasan dari ragam dipaparkan Holmes (1992) juga merupakan ciri dan kekhasan register.

Selain pendapat dari Holmes, beberapa sosiolinguis menjelaskan konsep register secara lebih sempit, yakni hanya mengacu pada pemakaian kosakata khusus yang berkaitan dengan kelompok pekerjaan yang berbeda. Karena perbedaan ragam dan register tidak begitu penting maka kebanyakan para sosiolinguis tidak begitu mempermasalahkannya.

Selain dikaitkan dengan ragam seperti yang dijelaskan di atas, register pun turut dikaitkan dengan dialek. Dalam pembicaraan tentang register pada umumnya, Chaer (2004) menambahkan, apabila dialek berkenaan dengan masalah bahasa itu digunakan oleh siapa, di mana, dan kapan, maka register berkenaan dengan masalah bahasa itu digunakan untuk kegiatan apa.

Seseorang dalam kehidupannya mungkin saja hanya memiliki satu dialek, misalnya masyarakat di daerah Kebumen akan menggunakan dialeknya dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, masyarakat tersebut pasti tidak hidup hanya dengan satu register saja. Sebab, dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bidang kegiatan yang harus dilakukan pasti lebih dari satu kegiatan.

commit to user

dari daerah Madura, meski ia memiliki dan menggunakan logat Madura, dalam berkomunikasi kerja ia tetap memiliki register lebih dari satu bahasa.

Variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaanya, pemakaianya, atau fungsinya disebut fungsiolek (Nababan, 1991), ragam, atau register. Secara tidak langsung, Nababan memaparkan bahwa register juga merupakan satu variasi bahasa berdasarkan pada fungsinya. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Chaer (2004:69), bahwa variasi bahasa berdasarkan fungsi lazim disebut register. Variasi bahasa pada umumnya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan.

Wardhaugh (dalam Purnanto, 2002:12), register merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam suatu kelompok tertentu atau di dalam suatu komunitas tertentu. Jadi, bertumpu pada pendapat Wardhaugh, pemakaian bahasa oleh sekelompok orang yang ditandai oleh adanya pemilihan kosakata-kosakata tertentu sesuai dengan kelompok-kelompok profesi atau sosial tertentu dinamakan sebagai register. Secara tersirat, Wardhaugh memaparkan penggunaan register berada di setiap elemen kelompok masyarakat seperti penggunaan bahasa dalam pasukan pengaman presiden, tentara, polisi, penjahat jalanan, mahasiswa, dosen, ilmuwan dan berbagai golongan masyarakat bahasa, termasuk anak jalanan.

Hymes (dalam Purnanto, 2002:19) menyatakan bahwa pemilihan pemakaian register tidak hanya karena adanya situasi tertentu yang menuntut penggunaan register, tetapi pemilihan register juga turut menentukan situasi pemakaiannya. Jika dijabarkan, Hymes menjelaskan peran register mampu menentukan situasi pemakaiannya. Dalam situasi tertentu, register mampu menentukan situasi yang berbeda, tergantung pada tujuan penggunaan dan makna yang terkandung di dalamnya.

commit to user

tertentu. Menurut Chaer (2004), variasi bahasa atau register akan sangat tampak pada bidang kosakata. Setiap bidang tertentu mestinya memiliki kosakata khusus dan hanya tertentu saja diketahui.

Register secara sederhana dapat dikatakan sebagai variasi bahasa berdasarkan fungsi penggunaannya. Di dalam konsep ini, register tidak terbatas pada pilihan kata saja, tetapi juga termasuk pada pilihan penggunaan struktur teks. Register meliputi seluruh pilihan aspek kebahasaan atau linguistik dan banyak linguis menyebut register sebagai style atau gaya bahasa. Variasi pilihan register tergantung pada konteks dan situasi, antara lain terdiri dari 3 variabel yaitu: field (medan), tenor (pelibat), dan mode (sarana). Ketiganya selalu bekerja secara simultan untuk membentuk konfigurasi makna.

Konsep register berkaitan dengan konsep variasi bahasa karena munculnya variasi bahasa sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam kaitan ini, Hymes menyatakan bahwa pemilihan pemakaian register tidak hanya karena adanya situasi tertentu yang menuntut penggunaan register, tetapi pemilihan register juga turut menentukan situasi pemakaiannya. Konsep Hymes setidaknya mengandung dua arah pemahaman, yaitu: (1) munculnya variasi bahasa karena dipengaruhi oleh faktor situasi tertentu dan (2) pemakaian variasi bahasa menyatakan situasi tertentu. Hudson (1996:24) menyatakan bahwa register asvarieties according to user

sejalan dengan pendapat Spolsky (1998:33) bahwa, register is variety associated with a specific function, register adalah variasi bahasa yang dihubungkan dengan fungsi khusus.

Halliday (1978:35) menjelaskan bahwa register adalah bentuk variasi bahasa berdasarkan pada penggunaan bahasa tersebut. Ia juga menjelaskan,

commit to user

sebuah contoh ekstrim, yakni bahasa yang terbatas dan penggunaan bahasa yang khusus untuk tujuan yang khusus pula.

Ibrahim (1995:45) menyatakan bahwa register merupakan salah satu kajian ilmu bahasa kaitannya dengan sosiologi dengan adanya variable status keakraban, peralian keluarga, sikap, dan tujuan tiap anggota kelompok. Register digunakan oleh komunitas tertentu sebagai bentuk keakraban, simbol, dan sikap penggunanya. Penggunaan bahasa cenderung memberikan dampak yang berbeda bagi pendengarnya.

Register ini sering digunakan pada suatu komunitas tertentu seperti komunitas penyiar, tukang becak, pedagang, banci bahkan pada komunitas terdidik seperti siswa maupun mahasiswa. Anak jalanan yang biasanya tergabung di dalam suatu komunitas juga menggunakan register di dalam keseharianya. Register tidak hanya digunakan sebagai komunikasi dengan orang satu komunitas tetapi juga di luar komunitas (kelompok anak jalanan lain dan masyarakat umum).

Parera (1993:133) mendefinisikan register adalah variasi dalam tutur yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu dengan profesi dan perhatian yang sama. Satu register yang khusus dapat dibedakan dengan register yang lain. Register ditentukan oleh pelibat bicara, medan makna yang dicocokkan dengan profesi dan perhatian serta sarana yang digunakan. Dengan kata lain, Parera menjelaskan bahwa register satu kelompok/komunitas akan memiliki pemaknaan, fungsi penggunaan yang berbeda dengan register dari kelompok/komunitas serupa lainnya. Dalam satu komunitas serupa pun memiliki perbedaan, apalagi jika dibandingkan dengan lain profesi dalam komunitas yang berbeda pula.

commit to user

sama, dan potongan-potongan kalimat serta fonologi yang mereka gunakan dalam situasi tertentu. Ciri-ciri register yang demikian itu, akan memudahkan komunikasi yang cepat sementara ciri yang lain dapat membina perasaan yang erat (Ferguson dalam Purnanto, 2002:21).

Atmahardianto (2012) menyimpulkan dalam skripsinya, bahwa register merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya, yaitu bahasa yang digunakan tergantung pada apa yang sedang dikerjakan dan sifat kegiatannya. Register mencerminkan aspek lain dari tingkat sosial, yaitu proses sosial yang merupakan macam-macam kegiatan sosial yang biasanya melibatkan orang. Register merupakan bentuk makna yang khususnya dihubungkan dengan konteks sosial tertentu, yang di dalamnya banyak kegiatan dan sedikit percakapan, yang kadang-kadang disebut sebagai bahasa tindakan.

b. Kajian Bahasa Register

Register terdiri dari beberapa macam. Dipandang dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dalam Pateda (1990:65) membagi register menjadi lima macam, yaitu :

1)Oratorical atau frozen yang digunakan oleh pembicara yang profesional sehingga seseorang tertarik dengan pembicaraannya. Register pada jenis oratorical pada umumnya digunakan oleh seorang ahli yang memiliki pendidikan keilmuan. Seperti ahli bedah, dokter, redaktur, manajer, akuntan, politikus, jaksa, dan ahli bidang keilmuan lainnya. Pembicaraan dalam jenis register ini dianggap menarik, karena keilmuan yang diperbincangkan memiliki bobot tersendiri.

commit to user

kecil ini tidak menjadi masalah, asalkan komunikan merasa lebih nyaman ketika berbincang dengan register.

3)Konsultatif, terdapat dalam transaksi perdagangan ditempat terjadi dialog karena ia membutuhkan persetujuan. Konsultatif adalah register yang cukup berbeda dengan yang lainnya. Register jenis ini lebih bersifat tidak resmi, namun tidak terlalu santai. Akrab dan mengena, namun tidak saling intim. Secara implisit, Pateda memaparkan bahwa dalam perdagangan, ada banyak sekali penggunaan register untuk berbagai keperluan terutama dalam transaksi perdagangan.

4)Casual, untuk menghilangkan rintang-rintangan antara dua orang yang berkomunikasi. Casual dalam hal ini adalah santai dan tidak ada bentuk tertekan karena kebutuhan, atau karena profesi. Namun, jenis register casual ini lebih umum dan dalam kondisi santai. Kondisi antarpenutur tidak terikat pada situasi yang formal maupun ada penghalang. Kondisi santai tidak mengikat tujuan perbincangan yang kukuh.

5)Intimate, digunakan dalam situasi dan suasana kekeluargaan. Pada register jenis ini, register lebih bersifat pada penggunaan intim. Jenis penggunaan register ini lebih intim dan tidak ada penghalang antarkomunikan. Jenis situasi atau kondisi antara lain, kekeluargaan, persahabatan karib, geng karib, dan berbagai bentuk hubungan intim lainnya. Dalam kondisi ini antarpenutur sudah sangat dekat dan tanpa ada halangan.

Ada tiga komponen pokok dalam analisis register, yaitu: (1) analisis ciri-ciri linguistik register, (2) analisis ciri-ciri situasional, dan (3) analisis fungsional dan konvensional atau gabungan ciri-ciri linguistik dan situasional (Biber dalam Purnanto, 2002:24)

1) Analisis ciri-ciri linguistik register

commit to user

2) Analisis ciri-ciri situasional registerDalam membentuk ciri situasional register, dalam bahasa komunikasi anak jalanan dilakukan dengan mengacu pada pembentuk makna register yaitu berupa kosakata ataupun ungkapan yang bertumpu pada faktor-faktor utama dan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya register tersebut, dalam konteks situasi yang melatarbelakanginya

3) Analisis fungsional dan konvensional untuk ciri-ciri linguistik situasional. Untuk mendapatkan analisis fungsi dan konvensional, dilakukan pendekatan secara multidimensional. Pemakaian register oleh anak jalanan di Kota Surakarta sangat berkaitan dengan situasi tutur masyarakat. Seperti juga yang banyak terjadi di bidang-bidang yang lain, pemilihan kosakata dalam percakapan komunitas anak jalanan sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, situasional, dan kultural. Bertolak dari hal tersebut maka penggunaan kosakatanya pun akan terpengaruhi atau beralih menjadi bahasa Jawa, sebab masayarakat Surakarta juga merupakan masyarakat diglosik, yang tidak hanya mengggunakan satu bahasa dalam berkomunikasi.

Meski penggunaan register terbatas pada lingkup dan komunitas tertentu saja, namun secara garis besar kajian berkenaan dengan register dibahas dalam sosiolinguistik. Sosiolinguistik yang hakekatnya adalah kajian yang berhubungan antara keadaan masyarakat dan kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat bahasa, yakni seluruh masyarakat yang di dalamnya menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antarindividu dalam kelompok.

commit to user

penggunaan bahasa tertentu yang menjadi ukuran untuk menunjuk kepada masyarakat itu ialah bahasa yang digunakan oleh para anggota masyarakat itu dalam kehidupan mereka. Masyarakat bahasa bukan hanya kelompok orang yang menggunakan bahasa sama, tetapi sekelompok orang yang juga mempunyai norma sama dalam memakai bentuk-bentuk bahasa.

Oleh karena itu, setiap kelompok dalam masyarakat yang karena tempat, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya, menggunakan bahasa sama serta mempunyai penilaian sama terhadap norma-norma pemakaian bahasanya dapat membentuk masyarakat tutur atau masyarakat bahasa. Dalam masyarakat bahasa, memungkinkan munculnya komunitas bahasa dan penggunaan bahasa yang hanya dipahami dan dimengerti golongan komunitas tertentu saja. Dengan adanya komunitas yang memahami bahasa tertentu, akan muncul variasi bahasa yang akan menyatukan setiap bahasa dalam komunitas tersebut.

Masyarakat bahasa tidak memiliki lingkup yang terbatas, namun bersifat sangat luas dan universal. Tidak melulu pada situasi baku, formal, santai, ataupun intim. Penggunaan bahasa dalam masyarakat bahasa tidak terpaku pada keadaan, situasi, jenis percakapan, namun secara umum. Contoh masyarakat bahasa adalah masyarakat atau komunitas kedokteran, keguruan, kepolitikan, kehukuman dan berbagai bentuk masyarakat yang lainnya.

3. Hakikat Anak Jalanan

Anak jalanan digambarkan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat stratifikasi sosial rendah atau merupakan golongan bawah grassroots dengan status sosial serta posisi kekuasaan/wewenang (power/autority) yang tidak jelas. Tidak memiliki banyak akses ke sumber daya serta tidak memiliki kemampuan untuk menjadi subjek (Ritzer dan Godman, 2004).

commit to user

kehidupan anak jalanan adalah tempat-tempat umum yang jauh dari suasana kekeluargaan pada umumnya.

Jumlah anak jalanan di Indonesia ternyata cukup fantastis. Meskipun tersebar di berbagai daerah dengan kuota masing-masing, data yang tercatat pun masih melejit. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (2009) jumlah anak terlantar sebanyak 3.488.309, Balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak 10.322.674, sementara anak nakal sebanyak 193.155 anak, dan anak cacat sebanyak 367.520 anak. Hal tersebut diperkuat dengan survei mahasiswa dari Unika Atmajaya Jakarta di 12 Kota Besar di Indonesia pada tahun 1999, menyebutkan jumlahnya 39.861 anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan data di atas, ternyata jumlah anak jalanan meningkat drastis dibanding tahun 2002. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan dengan kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) pada tahun 2002 jumlah anak jalanan sebanyak 94.674 anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2009).

Menurut data Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP, PA dan KB) Kota Surakarta serta data-data Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jumlah anak jalanan di Surakarta tak kurang dari ratusan anak. DINSOSNAKERTRANS (Arum, 2010) mencatat jumlah anak jalanan di Kota Surakarta mencapai 648 anak yang terdiri dari anak terlantar, anak nakal, dan anak jalanan tersebar di Solo. Jumlah ini diperkirakan semakin meningkat pada beberapa tahun mendatang. Memang tak sedikit pihak yang melakukan upaya penanganan. Namun sebagian besar upaya tersebut masih bersifat sementara dan insidental.

commit to user

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian register anak jalanan ini, anak didefinisikan sebagai seorang manusia yang masih kecil, berkisar antara 6 16 tahun yang mempunyai ciri-ciri fisik yang masih berkembang dan masih memerlukan dukungan dari lingkungannya. Seperti manusia pada umumnya, anak juga mempunyai berbagai kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.

Bermula dan besar di jalanan, anak pun berinteraksi dengan kehidupan jalanan. Pada umumnya, berdasarkan observasi di beberapa titik di Kota Surakarta, anak jalanan ditemani oleh orangtuanya. Pada akhirnya, apabila diawasi saja. Dari pernyataan tersebut, maka anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang berumur 4-18 tahun dan memiliki kehidupan di jalanan. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Kuswarno (2009) bahwa kata jalan menunjukkan suatu tempat di mana mereka melakukan aktivitas kehidupannya dan maknanya positif atau paling tidak netral.

Tidak sedikit dari anak jalanan bermula dengan perilaku sederhana dan melakukan tindakan-tindakan yang salah, akhirnya menyebar ke dalam segi kehidupan yang lainnya. Mereka yang pada mulanya hanya untuk mencari uang, kemudian menjadi satu mata pencaharian dan hobi bersama. Hal ini didukung dari penelitian Saludung (2002) yang menyatakan bahwa mereka yang mengemis karena sangat miskin, dorongan kebutuhan makanan dan biaya pendidikan anak.

Dari penelitian Saludung, tergambar betapa mirisnya kehidupan anak jalanan, karena keadaan ekonomi keluarga yang mendorong mereka untuk berada di jalan sedangkan itu bukan pilihan bagi mereka. Dengan keberadaan mereka di jalan, anak jalanan akan semakin rusak oleh lingkungan yang membentuk mereka, hal ini seperti yang dinyatakan Izzudin (dalam Kuswarno 2009:98) berhasil mengungkap bahwa anak jalanan jarang tersentuh oleh peraturan, baik peraturan adat maupun peraturan pemerintah.

commit to user

Pernyataan ini didukung pendapat dari Faturrokhman (2000) yang berhasil mengungkapkan karakteristik dari anak jalanan di alun-alun Kota Bandung. Salah satunya adalah, anak jalanan itu tidak tersentuh oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga menjadikan mereka subetnis dalam masyarakat. Oleh karena itu mereka dapat mengembangkan bahasa mereka sendiri.

Pengertian children on the street (anak jalanan) menurut Suhartanto (2008) adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini. Pertama, anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari. Kedua, anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya.

Anak yang seharusnya bermain dan bersekolah terpaksa harus bekerja keras mencari rizki di jalanan. Kehidupan jalanan yang begitu keras berpengaruh besar terhadap perkembangan mereka baik perkembangan fisik, sosial maupun psikologis. Kehidupan mereka begitu rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual, bahkan kriminalitas. Selaras dengan pernyataan Kuswarno (2009), kehidupan di jalanan adalah kehidupan yang keras dan mereka bertahan dan berjuang pada kehidupan kerasnya jalanan, bahkan sebagian dari mereka menyebutkan bahwa tindakan mereka adalah bekerja.

commit to user

keluarga, petugas keamanan dan ketertiban, pengurus rumah singgah, dan lembaga pemerintah.

Anak jalanan yang sudah terbiasa dalam lingkungan rumah singgah dan

berbeda dalam hal ini salah satunya adalah penggunaan bahasa. Perilaku komunikasi dengan bahasa tertentu biasanya berlangsung secara dominan dengan orang-orang di sekitar jalanan. Keadaan yang memaksa anak jalanan untuk tidak bersekolah sangatlah merugikan bagi anak jalanan itu sendiri. Selain gagal bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas, anak jalanan terkesan mengisolasi diri dan lebih tertutup.

Dengan keadaan yang memaksa mereka melakukan penyendirian, maka tidak ayal mereka akan memiliki kecirian dan kekhasan yang tidak ditemui pada motorik halus anak seusianya. Termasuk dalam kekhasan yang dimiliki anak jalanan adalah bahasa yang dimilikinya. Bahasa anak jalanan terkesan keras dan kasar jika diperdengarkan pada anak umumnya. Hal ini merupakan sebuah sistem yang sudah terintegrasi pada diri anak jalanan.

Anak jalanan tidak mengerti bahasa maupun intonasinya yang kasar atau lebih tepatnya dianggap kasar oleh masyarakat. Menurut kelompok ini, bahasa yang mereka gunakan sah-sah saja dan tidak ada kekeliruan di dalamnya. Selain penggunaan bahasa dan intonasi berbeda, mereka kadang kala menciptkan bahasa sendiri. Bahasa yang hanya dimengerti oleh satu komunitas saja dan diterapkan pula oleh satu komunitas tersebut, inilah yang disebut register.

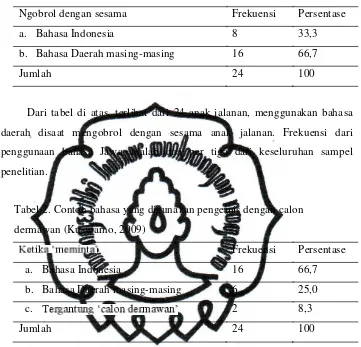

Dari hasil kajian pustaka berkenaan dengan anak jalanan, dapat dikomparasikan dengan penelitian Kuswarno (2009) yang menyebutkan bahwa sisi perilaku pengemis dapa diketahui bahwa pada umumnya komunikasi sesama pengemis menggunakan bahasa daerah asal mereka. Kuswarno menambahkan dalam hasil kajian temuannya, ketika anak jalanan

berada di tempat

commit to user

Tabel 1. Contoh bahasa yang digunakan sesama pengemis (Kuswarno, 2009) Ngobrol dengan sesama Frekuensi Persentase

a. Bahasa Indonesia 8 33,3

b. Bahasa Daerah masing-masing 16 66,7

Jumlah 24 100

Dari tabel di atas, terlihat dari 24 anak jalanan, menggunakan bahasa daerah disaat mengobrol dengan sesama anak jalanan. Frekuensi dari penggunaan bahasa Jawa adalah dua per tiga dari keseluruhan sampel penelitian.

Tabel 2. Contoh bahasa yang digunakan pengemis dengan calon dermawan (Kuswarno, 2009)

Frekuensi Persentase

a. Bahasa Indonesia 16 66,7

b. Bahasa Daerah masing-masing 6 25,0

c. 2 8,3

Jumlah 24 100

commit to user

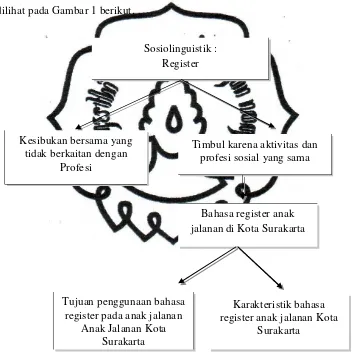

B. Kerangka BerpikirRegister merupakan bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang yang bahasanya memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Keunikan dan kekhasan itu terlihat pada penggunaan kosakata, kalimat pada situasi, dan kondisi mereka. Setiap kelompok atau komunitas memiliki register sendiri seperti pada anak jalanan dan tentunya penggunaan register tersebut juga memiliki tujuan atau maksud tertentu. Register yang nampak di komunitas anak jalanan di Kota Surakarta akan dipetakan melalui penelitian ini. Setiap register yang muncul akan didata dan dianalisis.

Berdasarkan pada kerangka berpikir yang dirancang, menunjukkan bahwa setiap register yang muncul dalam pergaulan anak jalanan sangat beragam dan di antaranya karena kedekatan antaranak jalanan dalam komunitas. Kemungkinan munculnya register dalam komunitas anak jalanan sebagai masyarakat bahasa adalah kesamaan dan frekuensi kesibukan bersama. Dengan frekuensi yang tinggi, maka register yang diciptakan akan semakin kuat sehingga bahasa tersebut hanya dimengerti komunitas itu saja. Dengan pola yang demikian nantinya akan dibuat analisis hasil penelitian tetang register yang dipakai oleh anak jalanan di Kota Surakarta.

Setiap bahasa yang ada dalam anak jalanan perlu untuk dianalisis, karena nyatanya register yang ada dalam pergaulan mereka memiliki kandungan makna yang berbeda dengan penggunaan keseharian masyarakat pada umumnya. Analisis data penggunaan register anak jalanan menggunakan teori speaking milik Hymes (dalam Bell, 1976:79).

Penemuan yang ada dalam penelitian ini tidak berhenti pada analisis speaking saja, namun akan ada pembahasan pada dua rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Pertama membahas mengenai karakteristik bahasa register anak jalanan Kota Surakarta. Pada pembahasan ini, akan ditemukan beberapa karakteristik yang sama dari setiap fenomena munculnya register anak jalanan di Kota Surakarta.

commit to user

penggunaan register di kalangan anak jalanan di Kota Surakarta. Setiap register yang dipakai anak jalanan akan dipaparkan keberfungsiannya dan tujuan dipakainya register tersebut.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan pula makna yang tersirat dari register tersebut serta penutur, keadaan situasi dan kondisi percakapan, serta berbagai aspek lain. Lebih jelasnya, alur/kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Karakteristik bahasa register anak jalanan Kota

Surakarta Tujuan penggunaan bahasa

register pada anak jalanan Anak Jalanan Kota

Surakarta

Sosiolinguistik : Register

Kesibukan bersama yang tidak berkaitan dengan

Profesi

Timbul karena aktivitas dan profesi sosial yang sama

commit to user

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Register anak jalanan Kota Surakarta dikaji dengan sosiolinguistik. Menurut Holmes (1992) sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan keadaan sosial. Holmes juga berpendapat, bahwa sosiolingustik mempelajari alasan masyarakat bahasa yang berbicara dengan cara yang berbeda. Kajian sosiolinguistik membantu penyimak bahasa untuk memahami suatu bahasa dengan konteks sosial yang menyelimutinya. Tingkatan sosial seseorang yang berbeda mempersulit mitranya untuk memahami suatu interaksi, sedangkan lapisan masyarakat di Indonesia sangat beragam. Bertumpu dari alasan tersebut, perlu adanya kajian sosiolinguistik untuk membantu penyelesaian masalah interaksi antaranggota masyarakat.

Dijelaskan pula oleh Kridalaksana (1993:181) yang menyatakan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Pemaknaan yang lebih luas adalah linguistik mampu memengaruhi keadaan sosial suatu masyarakat. Sedangkan ada timbal balik, bahwa keadaan sosial masyarakat juga memengaruhi bahasa yang digunakan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji keilmuan di bidang bahasa masyarakat anak jalanan kota Ssurakarta. Setiap bahasa anak jalanan akan digali informasi penggunaan registernya.

commit to user

kehidupan anak jalanan adalah tempat-tempat umum yang jauh dari suasana kekeluargaan pada umumnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan register anak jalanan sebagai kajian utamanya, sehingga penelitian ini perlu menggunakan tempat khusus dalam penelitiannya. Selain observasi di sepanjang jalan, penelitian ini juga melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian. Bahan observasi atau objek kajian ini adalah register pada anak jalanan. Tempat penelitian di Kota Surakarta yang meliputi Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Banjarsari. Dengan lokasi yang rinci, yakni: (1) Pasar Ledoksari, (2) Teras Panggung Motor Yamaha,

(3) Pusat Pembinaan Anak Jalanan dan Orang Pinggiran (PPAP) Seroja, (4) Stasiun Kereta Api Jebres, (5) Lampu Lalu Lintas Perempatan Bank Indonesia,

(6) Terminal Tirtonadi, (7) Perempatan Jimbaran Radio, (8) Stasiun Kereta Api Balapan, (9) Kecamatan Serengan.

Pada setiap titik lokasi penelitian tidak dibatasi waktu penelitian. Secara umum, kegiatan penelitian terdiri dari survei dan observasi lokasi penelitian dan keberadaan anak jalanan. Survei meliputi pemilihan tempat yang dituju dan peninjauan jumlah anak jalanan, sedangkan observasi meliputi pengambilan data tentang anak jalanan seperti tempat tinggal, usia, jenis kelamin, dan status pernikahan. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pendekatan komunikatif dengan anak jalanan maupun komunitasnya. Agar berterima di lokasi penelitian dan tidak dianggap pengganggu, maka perlu adanya pendekatan khusus untuk berteman dengan mereka. Setelah adanya hubungan interpersonal antara peneliti dan anak jalanan, maka selanjutnya adalah persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

commit to user

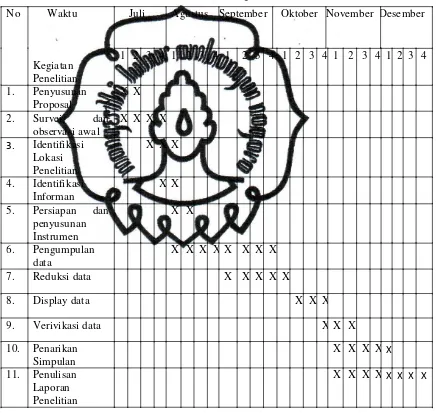

Penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2012 Desember 2012. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, waktu dan kegiatan penelitian bersifat fleksibel. Adapun rincian waktu kegiatan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini.

Gambar 2. Rincian Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian No Waktu

Kegiatan Penelitian

Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

commit to user

informasi yang bersifat kualitatif dideskripsikan secara teliti dan analitis. Pendeskripsian meliputi mencatat dan meneliti register anak jalanan.

Stategi penelitian yakni studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus dilakukan melalui observasi, peneliti menjadi partisipan pasif dan sebisa mungkin tidak diketahui keberadaannya oleh anak jalanan. Hal ini disebabkan, kondisi anak jalanan yang lebih sensitif dan agresif. Oleh karena itu, data diperlukan seobjektif mungkin dengan keadaan natural anak jalanan. Kemudian melakukan wawancara dengan dengan teknik sadap, teknik simak (baik dengan teknik simak libat cakap maupun teknik simak bebas libat cakap), teknik rekam dan teknik catat. Wawancara yang dilakukan meliputi wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara kepada informan utama baik anak jalanan, masyarakat terdekat maupun pakar bahasa.

C. Data dan Sumber Data 1. Data

Data atau informasi penting yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil menyimak percakapan dan wawancara register anak jalanan. Data ini bersifat kualitatif dan akan disajikan dengan kata-kata dan kalimat. Dalam penelitian ini, informasi yang bersifat evaluatif kualitatif dideskripsikan secara teliti dan analitis. Pendeskripsian meliputi mencatat dan meneliti hasil observasi dan wawancara. Register yang ditemukan dalam percakapan antaranak jalanan maupun anak jalanan ketika ditanya berkenaan dengan kosakata yang dipakai dalam kesehariannya.

commit to user

2. Sumber DataSumber data penelitian ini adalah : a. Peristiwa

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah peristiwa tutur anak jalanan berada di jalan, saat sedang mengamen, saat sedang mengobrol dengan sesama anak jalanan, saat anak jalanan diwawancarai. Secara umum, kegiatan mereka berpusat di Pasar Ledoksari, perempatan Panggung, Stasiun Jebres, Pasar Jebres, dan Terminal Tertonadi.

b. Informan

Anak jalanan di Surakarta dengan rentang usia 4-18 tahun. Masyararakat anak jalanan di Surakarta, meliputi pengamen, pengemis, penjual koran, dan anak-anak jalanan lainnya yang pekerjaannya hanya nongkrong di pinggir jalan ataupun beraktivitas lainnya.

D. Teknik Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah anak jalanan di Kota Surakarta. Kota Surakarta membawahi lima kecamatan, antara lain Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Laweyan. Dalam penelitian register anak jalanan di Kota Surakarta dilakukan pengambilan sampling dengan purposive sampling. Teknik pengambilan sampling dengan metode ini adalah pengambilan cuplikan data dengan maksud dan tujuan tertentu.

Pengambilan sample anak jalanan tertuju pada anak jalanan wilayah Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Jebres. Ketiga kecamatan tersebut dipilih karena tujuan tertentu. Tujuan yang pertama adalah keberanekaragaman dari anak jalanan di tiga wilayah tersebut. Selain itu, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari adalah wilayah yang strategis untuk dilewati kendaraan umum. Selain itu tujuan pengambilan sample di tiga wilayah tersebut adalah moblitas anak jalanan yang sama di tiga wilayah tersebut.

commit to user

E. Teknik Pengumpulan Data

Keadaaan anak jalanan yang sebagian dari mereka tidak memiliki rumah permanen dan psikomotor yang sensitif dan agresif memerlukan teknik tersendiri untuk mengumpulkan data. Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data meliputi beberapa teknik, antara lain :

1. Observasi Langsung

Observasi adalah catatan lapangan, hasil pengamantan visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematik kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian. Lebih sering menjadi pelengkap metode lain, tidak berdiri sendiri. Kegiatan observasi harus dicatat serinci mungkin, secara deskriptif, bukan interpretatif. Dengan teknik observasi ini, peneliti ikut terjun langsung melihat kegiatan anak jalanan. Terjun ke lapangan dengan melihat kondisi dan situasi keadaan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan sosial, tempat, pelaku, dan kejadian/peristiwa.

2. Wawancara

Menurut Stokkink (1997), wawancara bertujuan memberikan fakta, alasan, atau opini untuk sebuah topik tertentu dengan menggunakan kata-kata narasumber sehingga pendengar dapat membuat satu kesimpulan atau keabsahan data. Selain itu, wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar (KBBI). Wawancara dilakukan dengan teknik sadap, teknik simak (baik dengan teknik simak libat cakap maupun teknik simak bebas libat cakap), teknik rekam dan teknik catat. Wawancara ini meliputi wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara kepada informan utama maupun seluruh anak jalanan.

3. Pencatatan

commit to user

pendekatan ekstra pula. Tidak semudah ketika bertemu dengan anak pada umumnya. Pada pencatatan, setiap data perlu dicatat di media ala kadarnya. Pada kenyataannya, peneliti pernah menulis data di kulit tangan ataupun kulit kaki. Hal itu dilakukan untuk tidak mengurangi kepercayaan anak jalanan dan membuat agar serangkaian percakapan tetap berjalan natural.

Selain mencatat di lokasi penelitian, peneliti juga menulis dan mencatat kembali di rekam data peneliti. Hasil catatan tersebut dikomparasikan dengan ingatan dan diperbaiki apabila ada kesalahan. Pencatatan setelah sudah direvisi, diketik dan dimasukkan dalam data penelitian. Pencatatan data penelitian tidak saja pada register saja, namun seluruh penggunaan bahasa pada masyarakat bahasa, khususnya anak jalanan di Surakarta.

F. Validitas Data

Data yang terkumpul diperiksa keabsahannya. Oleh karena itu, untuk mengusahakan terjadinya validitas data yang diperoleh dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode adalah mengecek kebenaran data dari beberapa sumber yang berbeda dengan menggunakan beberapa metode. Triangulasi metode merupakan proses penyokongan dan penguatan bukti terhadap temuan, analisis, dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti. Pada triangulasi data jenis ini digunakan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar wawancara terstruktur, dan dokumen.