Publikasi KhususVol. - No. -

-,-Penyusun :

Eliya Suita

Penyusun :Eliya Suita

ISBN 000-000-000-0-0Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Jl.Pakuan Ciheuleut PO BOX 105 Bogor

Telp./Fax : (0251) 8327768

Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Jl.Pakuan Ciheuleut PO BOX 105 Bogor

Telp./Fax : (0251) 83227768

KESAMBI

(Schleicera oleosa MERR.)

(Schleicera oleosa MERR.)

KESAMBI

Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan

Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan

Publikasi Khusus ISBN : 978-979-3539-25-6

SERI

Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan

KESAMBI

(Schleichera oleosa MERR.)

Penyusun :

Eliya Suita

BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012

KESAMBI

(Schleichera oleosa MERR.)

Seri Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan :

Kesambi (Scheichera oleosa MERR.)

Penyusun :

Eliya Suita

Penanggung Jawab:

Ir. Suhariyanto, M.M.

Koordinator :

Andreas Terapi, S.Hut.

Desain dan Tata Letak :

Ida Saidah, S.Kom.

ISBN : 978-979-3539-25-6

Dipublikasikan :

Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Jl. Pakuan Ciheuleut PO BOX 105 Bogor 16001

i

KATA PENGANTAR

Tanaman Kesambi (Schleicera Oleosa MERR.) termasuk salah satu tumbuhan hutan yang mudah beradaptasi, mempunyai manfaat yang serbaguna (multi purpose) serta bernilai ekonomis dan sangat potensial untuk dikembangkan. Buah pohon kesambi digemari dan dapat dimakan oleh manusia, binatang dan burung. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa bungkil/kulit biji kesambi sangat cocok dimanfaatkan sebagai pupuk pada tanaman jagung. Mengingat banyaknya manfaat dan kegunaan dari pohon kesambi tersebut, maka pohon kesambi mempunyai potensi dan perlu dikembangkan melalui budidaya.

Upaya penanaman jenis ini perlu didukung dengan ketersediaan benih yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup serta penguasaan teknologi perbenihan yang tepat. Sehubungan dengan hal tersebut Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan merasa perlu untuk menerbitkan informasi teknik perbenihan tanaman kesambi dalam bentuk

Seri Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan.

Buku ini disusun secara ringkas namun cukup mengandung informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan penanaman kesambi mulai dari informasi penyebaran dan tempat tumbuh, serta penanganan benih.

Semoga bermanfaat.

Kepala Balai,

Ir.Suhariyanto, M.M

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR GAMBAR ... iii

I. PENDAHULUAN ... 1

II. II. PENGENALAN JENIS... 2

III. TEKNOLOGI PERBENIHAN... 5

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pohon Kesambi………... 2 Gambar 2. Ekstraksi benih Kesambi…... 6 Gambar 3. Oven...…………... 7 Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6a. Gambar 6b. Gambar 7a Gambar 7b Meja kemurnian..………... Timbangan Analitik... Benih mulai berkecambah... Benih mulai berkecambah... Bibit siap sapih... Penyapihan... 8 9 11 11 12 12

1

Seri Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Kesambi (Schleicera oleosa MERR.)

Penyusun : Eliya Suita

I. PENDAHULUAN

Kesambi termasuk salah satu tumbuhan hutan yang mudah beradaptasi, mempunyai manfaat yang serbaguna (multi purpose) serta bernilai ekonomis dan sangat potensial untuk dikembangkan. Buah pohon kesambi digemari dan dapat dimakan oleh manusia, binatang dan burung. Oleh karena itu pohon kesambi dapat menjadi alternatif tanaman unggulan di dalam dan di luar kawasan hutan (Bachli, 2007).

Kesambi termasuk tanaman yang mempunyai sifat toleran terhadap tumbuhan / tanaman lainnya. Dalam pengembangan tanaman jati, kesambi merupakan pasangan yang paling ideal. Bahkan dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa pada umumnya dimana ada pertumbuhan jati secara alami / liar disitu terdapat kesambi yang dapat tumbuh dengan baik. Selain toleran terhadap sesama pepohonan, kesambi juga dapat/mampu berasosiasi dengan tanaman hortikultura, seperti jagung dan kacang-kacangan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa bungkil/kulit biji kesambi sangat cocok dimanfaatkan sebagai pupuk pada tanaman jagung. Dengan demikian pemanfaatan ruang tumbuh sekitar tanaman kesambi dapat digunakan untuk tanaman pangan dan obat-obatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Bachli, 2007).

Mengingat banyaknya manfaat dan kegunaan dari pohon kesambi tersebut, maka pohon kesambi mempunyai potensi dan perlu dikembangkan melalui budidaya. Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan lahan kritis di luar kawasan hutan dapat ditanami kesambi. Kesambi termasuk jenis mudah tumbuh, tahan kekeringan dan bahkan tahan terhadap panas api, tajuknya rindang dan mampu bertunas sepanjang tahun. Manfaat dan kegunaan pohon ini dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat dan sumber pandapatan bagi suatu daerah. Selain itu usaha tani lainnya dapat dikembangkan bersama kesambi dan manfaat utama dari kesambi yang tidak dapat kita peroleh dari tanaman lainnya adalah sebagai tempat memelihara dan mengembangkan/menularkan (inang) kutu lak yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di dalam dan di luar negeri. Pada umur 5-6 tahun, kesambi sudah dapat ditulari kutu lak.

2 Kutu lak adalah kutu penghasil lak. Lak berguna antara lain sebagai bahan isolasi listrik, piringan hitam, tinta cetak, ampelas, semir, kapsul obat, pelitur dan cat serta berbagai manfaat lainnya (Bachli, 2007).

II. PENGENALAN JENIS 1. Tempat Tumbuh

Pohon kesambi tumbuh alami di lembah Himalaya, Sri Langka, dan Indonesia. Di Indonesia kesambi tumbuh baik di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Pulau Seram dan Pulau Kai. Di Jawa Timur dapat ditemukan di Panarukan, Probolinggo, Pasuruan dan Besuki. Jenis ini sering digunakan sebagai tanarnan pengisi pada tanaman jati, karena jenis ini memiliki perakaran yang dalam dan selalu tumbuh hijau sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok sekaligus berfungsi sebagai sekat bakar. (Heyne, 1987).

Gambar 1. Pohon kesambi

Kesambi ditemukan tumbuh di daratan rendah yang beriklim kering sampai ketinggian 600 m dpl, biasanya ditanam pada daerah pantai sampai ketinggian 250 m dpl. Di Jawa sendiri kesambi ditemukan pada ketinggian rendah, namun dapat juga ditemukan pada ketinggian hingga (900–1200) m. Kesambi membutuhkan curah hujan tahunan 750 – 2500 mm. Tumbuhan ini mampu hidup pada suhu maksimum 35– 47.5oC dan suhu minimum 2.5oC. Kesambi tumbuh pada tanah kering, hingga terkadang pada tanah yang berawa. Kondisi tanah kadang berbatu, kerikil, dan liat, memiliki drainase yang baik dan lebih disukai tanah yang sedikit masam. Kawasan

3 hutan produksi yang tidak produktif dan lahan kritis di luar kawasan hutan dapat ditanami kesambi (Iwasa, 1997 dalam Agussalim, 2012).

2. Nama Daerah

Kesambi atau kosambi (Schleichera oleosa) adalah nama sejenis pohon daerah

kering, berkerabat dengan jenis rambutan yang berasal dari suku Sapindaceae. Beberapa nama daerah lainnya adalah : kasambi (Sd.); kesambi, kusambi, sambi (Jw., Bal.);

kasambhi (Md.); kusambi, usapi (Tim.); kasembi, kahembi (Sumba); kehabe (Sawu); kabahi (Solor); kalabai (Alor); kule, ule (Rote); bado (Mak.); ading (Bug.) (Wikipedia,

2012)

3. Deskripsi Botanis

Pohon kesambi dapat mencapai tinggi hingga 40 m, dengan diameter hingga 2 m. Biasanya batang pohon kesambi selalu bengkok dan bermata kayu serta berbanir. Kulitnya halus, berwarna abu-abu. Batangnya silindris, berkerut, dan tipis, berbulu pendek berwarna kuning kemerahan ketika muda dengan kelenjar tertentu, hitam, kemudian coklat kekuningan seperti abu. Daunnya bersirip genap, anak daun terakhir seringkali seperti ujung anak daun. Bentuk daunnya lanset, berseling, panjang 11-25 cm, lebar 2-6 cm, tepi rata, ujung lancip, pertulangan menyirip, tangkai bulat, panjang + 1 cm dan berwarna hijau. Bunga terletak pada bagian cabang yang tidak berdaun, kadang-kadang terletak diketiak daun, warna kuning pucat hingga hijau pucat. Bunga kesambi adalah bunga majemuk, berbentuk tandan, di ketiak daun atau ujung batangan, kelopak 4-6 lembar, bersatu di pangkal, berduri, hijau dan warna mahkotanya putih. Buah dan biji berbentuk bulat dengan diameter biji 6-10 cm, buah terdiri atas 1 - 2 biji, biji dikelilingi oleh kulit berwarna cokelat kehitaman. Termasuk akar tunggang dan berwarna cokelat muda. (Heyne, 1987)

4. Manfaat

Kayu kesambi mempunyai struktur padat, rapat, kusut sangat keras dan lebih berat dari kayu besi. Karena itu apabila dapat mencapai umur yang lebih matang, kayunya berubah warna dari warna merah muda menjadi warna kelabu dan tidak

4 berurat. Oleh karena itu dahulu lebih banyak digunakan sebagai bahan pembuatan jangkar untuk perahu kecil. Bahkan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, kayu kesambi merupakan bahan dasar untuk membuat perahu. Kesambi sebagai sumber kayu bakar potensial (Bachli, 2007).

Selain itu, kayu kesambi sangat kuat dan keras. Namun demikian salah satu kelemahan dari kayu kesambi adalah tergolong kurang awet , tetapi sangat unggul sebagai kayu bakar dan pembuatan arang. Arang dari kayu kesambi sangat cocok untuk pembakaran dan bahkan lebih baik dari pada arang kayu jati dan kayu asam. Oleh karena itu, penanaman kesambi untuk produksi kayu bakar perlu dikembangkan terutama pada daerah pengembangan industri pembakaran dan wilayah yang sulit bahan bakar untuk rumah tangga (Bachli, 2007).

Kulit kayu kesambi dapat digunakan sebagai bahan penyamak kulit, karena menurut hasil penelitian, dalam kulit kesambi ditemukan 6,1-14,3 % zat penyamak. Bahkan dahulu orang Bali dan Madura menggunakan kulit kesambi sebagai obat kulit yang sangat manjur, terutama terhadap penyakit kudis dan penyakit kulit lainnya (Bachli, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memasukkan kulit kesambi pada saat penyadapan nira, terbukti bahwa nira dapat dipertahankan kesegarannya dengan memberikan pengawet (kulit kesambi) sebanyak 5gram dan 7,5gram. Peningkatan kadar sukrosa bahan semakin nyata pada kosentrasi pengawet 5 gram dan 7,5 gram, yaitu masing-masing 15,72 % dan 18,58 %. Pada konsentrasi pengawet ini pula menunjukkan belum terdeteksinya asam asetat setelah penyimpanan 10 jam. Dengan demikian pemberian pengawet pada saat penyadapan nira dapat dipertahankan kesegarannya antara 22 jam hingga 28 jam tanpa dilakukan pemanasan sebelumnya (Manjilala, Y. 2007).

Biji kesambi dilapisi dan diselimuti oleh kulit yang berwarna coklat. bentuknya bulat panjang dengan ukuran antara 6-14 mm. Mudah pecah dan daging bijinya mengandung 70 persen minyak sangat berguna sebagai bahan pembuatan minyak gosok. Minyak yang berasal dari biji kesambi sangat baik untuk mengobati penyakit dalam, kudis dan luka-luka. Dalam upaya pengembangan biodisel, biji kesambi dapat diolah menjadi minyak pelumas, pembuatan lilin, industri batik, dan bahan membuat

5 sabun. Menurut beberapa hasil penelitian, kulit biji kesambi dapat dijadikan kompos dan sangat cocok untuk pertumbuhan jagung lokal (Bachli, 2007).

Daun kesambi berkhasiat sebagai obat eksem, obat kudis, obat koreng dan obat radang telinga. Untuk obat eksem dipakai ± 15 gram daun segar kemudian dicuci dan direbus dengan 3 gelas air selama 25 menit selanjutnya disaring. Hasil saringan didinginkan sampai airnya hangat untuk mencuci eksim sampai bersih. Daun kesambi yang masih muda dapat dimakan sebagai sayur asam. Bahkan dapat dimakan mentah sebagai lalapan, walaupun rasanya agak sepat. Di Sulawesi Selatan, daun kering dari pohon kesambi dapat dibakar dan asapnya digunakan untuk pengobatan (pengasapan) penyakit kudis dan gatal-gatal (Bachli, 2007).

Buah yang masih hijau dapat dimakan dan diolah sebagai asinan. Buah yang sudah masak berwarna kuning atau kemerah-merahan, dapat dijadikan buah meja dengan ciri rasa asam agak manis. Buah kesambi yang sudah masak sangat digemari oleh monyet dan burung, termasuk anak-anak. Dibeberapa daerah buah kesambi yang sudah masak dapat dibuat manisan (Bachli, 2007).

III. TEKNOLOGI PERBENIHAN 1. Sebaran tanaman kesambi

Sumber benih jenis ini terdapat di Bojonegoro (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur), Kebunharjo, Soroweyo, dan Telawa (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah) (Danu. 2004; Sudrajat, dkk. 2007). Sumber benih kesambi terletak pada ketinggian 180 meter dpl, dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 2297mm, dan jenis tanah grumusol. Taksiran produksi benih mencapai 200kg/tahun. ( Nurhasybi, dkk. 2000)

Di Indonesia kesambi tumbuh baik di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Pulau Seram dan Pulau Kai. Di Jawa Timur dapat ditemukan di Panarukan, Probolinggo, Pasuruan dan Besuki. (Heyne, 1987).

Kesambi digunakan sebagai tanaman penghijauan pada beberapa daerah di Jawa, seperti di Tuban, Desa Karanganyar, Purwodadi, Grobogan. Pohon kesambi dapat pula ditemukan di Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Taman Nasional Baluran, Cagar Alam Pulau Sangiang di Kabupaten Bima Provinsi NTB, dan di Taman Nasional Bali Barat.

6 Di Jawa kebanyakan hutan kesambi merupakan hasil reboisasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Pengembangan jenis kesambi oleh Perhutani pada tahun 2004 dilakukan di wilayah BKPH Sadang, RPH Cibungur, KPH Purwakarta sebagai tanaman pengisi. Di tahun 2004 KPH Probolonggo memiliki kelas perusahaan kesambi seluas 3.375,1 ha. Pada 2007 Perhutani KPH Banten melakukan redesain kelas perusahaan, areal seluas 4.267 ha diubah untuk pohon kesambi. Pohon kesambi juga banyak terdapat di Kabupaten Alor dan Rote-ndao. Di Tahun 2002 diketahui pada daerah Rote-ndao terdapat kesambi pada luasan 11.000 ha, dan pada tahun 2009 ada sekitar 1,8 juta pohon kesambi. Kesambi terdapat pula di pulau Timor, Desa Langgero (Sumba Barat) dan Kabupaten Flores Timur. Di daerah tersebut kesambi dimanfaatkan untuk pengembangan kutu lak. Di Pulau Timor, kesambi dijumpai tumbuh merata, namun kurang produktif dalam menghasilkan kutu lak dalam jumlah yang banyak. (Agussalim, 2012)

2. Pembungaan dan Pembuahaan

Di Indonesia kesambi berbunga dan berbuah hampir sepanjang tahun, dengan musim buah masak umumnya pada bulan Januari – Februari. Pengumpulan buah dilakukan dengan mengunduh benih yang masak fisiologi yaitu ditandai dengan kulit buah berwarna hijau kekuningan sampai coklat dan daging buah sudah mulai lunak (Suita, 2008b).

3. Ekstraksi Buah

Buah yang telah diunduh kemudian diekstraksi dengan cara ekstraksi basah, buah dimasukkan ke dalam karung kemudian dipukul-pukul atau diinjak-injak, kemudian benih dipisahkan dari kulit buahnya secara manual. Untuk membersihkan dari sisa-sisa daging buah, digunakan pasir halus yang digosok-gosokan baru dibilas dengan air sampai bersih. Setelah diekstraksi tidak dijemur tetapi diangin-anginkan saja dalam ruang kamar (Suita, 2008b).

7

4. Pengujian Mutu Benih a). Pengujian kadar air benih

Kadar air merupakan hal penting dalam hubungannya dengan penyimpanan dan daya hidup benih. Pengujian kadar air di laboratorium menggunakan metode oven (ISTA, 1999).

Gambar 3. Oven1 Oven2

Penentuan kadar air menggunakan metode temperatur rendah 103±2°C selama 24 jam. Kandungan air yang hilang ini mencerminkan kadar air benih (Sudrajat, 2007). Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran kadar air adalah:

- Wadah tahan panas termasuk tutupnya ditimbang (M1)

- Benih ditempatkan pada wadah dan ditimbang bersama wadahnya (M2)

- Benih ditempatkan pada oven pada suhu temperatur rendah 103±2°C selama 24 jam.

- Setelah selesai pengeringan benih diletakkan dalam desikator untuk pendinginan, kemudian ditimbang (M3).

Kadar air dinyatakan dalam persen berat dan dihitung dalam 1 desimal terdekat (ISTA, 2006) dengan rumus sebagai berikut :

Kadar air = (M2 - M3) x 100% (M2-M1)

dimana M1:berat wadah dan penutup dalam gram; M2:berat wadah, penutup, dan benih sebelum pengeringan; M3: berat wadah, penutup, dan benih sesudah pengeringan. Pengujian kadar air menggunakan 3 ulangan @ 5 gram benih.

8

b). Kemurnian benih

Gambar 4. Meja Kemurnian

Kemurnian mencerminkan seberapa bersih kondisi lot benih. Kemurnian lot benih menunjukkan proporsi benih murni suatu jenis dan banyaknya kotoran dan benih lain yang terkandung di dalamnya. ISTA (1999), menggambarkan proporsi benih murni mengandung :

- Benih lengkap dari jenis tersebut termasuk yang mati, mengkerut, berpenyakit, tidak masak dan benih pra- kecambah.

- Proporsi serpihan/pecahan benih, yang jumlahnya lebih dari setengah jumlah total.

Ambil benih setara dengan 2500 butir benih, pisahkan antara benih murni, benih lain dan kotoran, kemudian timbang dan hitung persen masing-masing komponen dengan rumus sebagai berikut ;

Benih Murni = K1 X 100% K1+ K2+ K3 Benih lain = K2 X 100% K1+ K2+ K3 Kotoran = K3 X 100% K1+ K2+ K3 Dimana: K1 = benih murni

K2 = benih lain K3 = kotoran

Selisih antara berat contoh kerja dengan berat benih keseluruhan setelah dipisahkan tidak boleh lebih dari 5%. Setiap proporsi benih murni dipisahkan dari sampel kerja. Kemurnian ditunjukkan sebagai persen berat dari benih murni terhadap berat total sampel kerja. Kisaran kemurnian benih kesambi dapat mencapai 99-100%.

9

c). Berat 1000 butir

Gambar 5. Timbangan analitik

Berat 1000 butir benih lebih banyak dipakai untuk menggambarkan berat benih. Ukuran tersebut dapat dengan mudah diubah menjadi berat benih per kilogram.

Penentuan berat 1000 butir dilakukan dengan 8 ulangan x 100 butir. Kisaran berat 1000 butir benih kesambi adalah 480-598 gram dan jumlah benih per kilogram adalah 1.672-2.083 butir.

Penentuan berat benih dilakukan dari beberapa kelompok benih sebanyak 8 ulangan, dimana masing-masing ulangan terdiri dari 100 butir.

Timbang tiap ulangan (dalam gram). Hitung keragaman, simpangan baku dan koefisien keragaman (ISTA. 1999) yaitu sebagai berikut:

n(∑x2) - (∑x)2 Keragaman =

n (n-1) dimana :

x = berat setiap ulangan dalam gram n = jumlah ulangan

∑= jumlah

Simpangan baku (s) = √ keragaman s

Koefisien keragaman = x 100 x

Dimana x = rata-rata berat 100 butir

Koefisien keragaman tidak boleh lebih dari 6,0 untuk benih rumput atau 4,0 untuk benih lainnya. Apabila koefisien keragaman lebih dari nilai tersebut, hitung berat 100 butir sebanyak 8 ulangan lagi dan selanjutnya hitung simpangan baku untuk 16 ulangan.

10 Hapuskan ulangan yang menyimpang dari rata-rata sebanyak 2 kali simpangan baku kemudian hitung lagi rata-ratanya. Berat 1000 butir benih diperoleh dengan mengalikan berat rata-rata 100 benih (x) dengan nilai 10.

Berat 1000 butir benih dapat diubah ke dalam jumlah benih per kg dengan rumus (DPTH. 2002) :

1000

Jumlah benih per kg = x 1000 Berat 1000 benih

Berat 1000 butir benih dan jumlah benih per kilogram sangat penting diketahui sebagai informasi yang mendasar untuk pengadaan benih dalam penanaman.

5. Penyimpanan Benih

Untuk menjamin persedian benih yang bermutu untuk suatu program penanaman maka diperlukan penyimpanan. Jika waktu penyemaian dilaksanakan segera setelah pengumpulan dan pemrosesan benih, maka benih dapat langsung digunakan di persemaian dan penyimpanan tidak diperlukan. Akan tetapi kasus semacam ini jarang sekali terjadi. Dalam iklim musiman dengan musim tanam yang relatif pendek, waktu penyemaian biasanya ditentukan oleh ukuran bibit yang memadai untuk ditanam pada saat awal musim tanam. Dengan demikian benih harus disimpan selama periode pemanenan sampai penyemaian, atau penyimpanan jangka pendek kurang dari satu tahun.

Perlakuan penyimpanan terbaik untuk mempertahankan viabilitas benih kesambi adalah menyimpan benih kesambi di ruang kamar (suhu 27 – 30 C dan kelembaban relatif 60 – 70 %) dengan menggunakan wadah simpan kantong blacu selama 3 bulan dengan daya berkecambah dan kecepatan berkecambah rata-rata sebesar (75% dan 4,14%KN/etmal), dengan kadar air 7,79 % . (Suita, 2011)

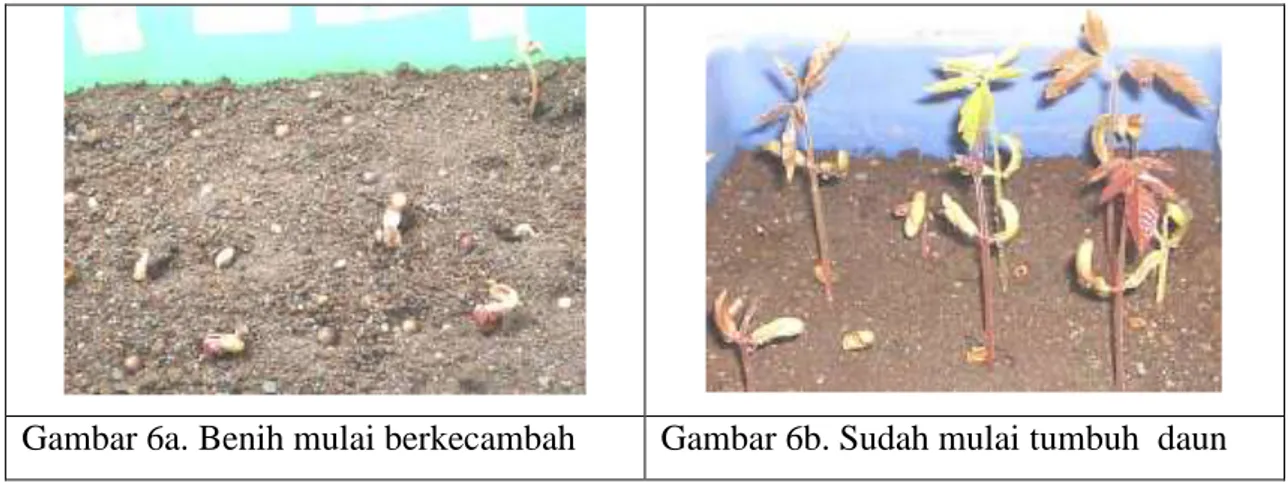

6. Perkecambahan Benih

Benih kesambi sebelum ditabur, sebaiknya diturunkan dulu kadar airnya dengan diangin-anginkan di ruang kamar serta disimpan dulu beberapa saat untuk menghilangkan sifat dormannya karena benih kesambi kalau langsung ditabur daya

11 berkecambah hanya sekitar 16% tetapi setelah disimpan selama 3 minggu dapat mencapai 55% (Suita et al. 2008a).

Penentuan metode perkecambahan benih adalah perkecambahan pada media pasir dengan perlakuan pendahuluan perendaman air dingin selama 24 jam. Hitungan awal dan akhir perkecambahan dilakukan pada hari ke-12 dan hari ke 28 (Sudrajat, 2007).

Gambar 6a. Benih mulai berkecambah Gambar 6b. Sudah mulai tumbuh daun

7. Penyapihan

Setelah benih berkecambah dan sudah keluar 2-3 helai daun baru, kemudian disapih. Dalam penyapihan ini sekaligus dilaksanakan seleksi semai (Suita, 2008)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : - Pergunakan semai yang tegak lurus, segar dan sehat.

- Pencabutan kecambah harus dilakukan hati-hati agar bagian akar tidak rusak - Penyapihan dilakukan di tempat teduh atau pada waktu pagi dan sore hari

- Media sapih cukup sarang dan subur, dapat digunakan media tanah + arang sekam padi + kompos sabut kelapa (1:2:2) (Kurniaty, dkk. 2007)

- Sebelum dilakukan penyapihan, media sapih dalam kantong plastik/poly bag disiram terlebih dahulu.

12

Gambar 7a. Bibit siap sapih Gambar 7b. Penyapihan

8. Pembibitan dan penanaman

Kesambi dapat diperbanyak secara generatif (biji) dan vegetatif. Perbanyakan secara vegetative dapat dilakukan dengan stek pucuk dan cangkok. Pembiakan vegetatif stek pucuk dilakukan dengan cara stek pucuk diberi hormone tumbuh IBA (Indole

Butyric Acid) konsentrasi 1000 ppm (dalam bentuk tepung) dan di tanam pada media

pasir, yang diletakkan di ruang pengakaran dengan sungkup yang memiliki sistem pengkabutan. Cara ini dapat menghasilkan stek bertunas sebesar 51,10%. (Danu, 2004).

Regenerasi dengan cara stump dapat dilakukan setelah bibit kesambi berusia satu tahun atau ketika batang bibit telah mencapai diameter ±1 cm. Batang dipotong sekitar 10-15 cm, akar dipotong hingga panjangnya 25 cm. Bibit kesambi ditanam pada lubang tanam yang dibuat dengan dalam dan lebar 30 cm. Pemeliharaan yang dilakukan pada kesambi yaitu memberikan penyiangan yang teratur dan pelindungan tanaman dari rumput (Iwasa, 1997 dalam Agussalim, 2012).

Penanaman kesambi di lapangan dapat dilakukan secara monokultur maupun campuran dengan jenis lain. Perhutani menggunakan dua pola tanam kesambi dalam rencana pengembangan tanaman sela di KPH Banten. Pola tanam monokultur jarak tanam 6 x 4 m, dan yang digunakan untuk campuran, pola tanam kesambi dicampur dengan kaliandra merah (Calliandra calothyrsus) jarak tanam 6 x 4 m dengan komposisi 75 : 25. Pola tanam yang menggabungkan kesambi dan kaliandra merah sebagai inang lebih cepat dari segi tata waktu pengembalian investasi dan lebih menguntungkan dibandingkan pola tanam monokultur (SPH Banten, 2008 dalam Agussalim, 2012).

13

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim. 2012. Kesambi. xa.yimg.com/kq/groups/25896088/.../name/Kesambi-editku.docx. ( diakses, 18-4-2012)

Bachli, Y. 2007. Tanaman Kesambi dan Beternak Kutu Untuk Kesejahteraan. Buletin BPTP, Volume 1(3). Sulawesi Selatan.

Danu. 2004. Kesambi (Schleichera oleosa Merr.). Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia Jilid II. Balai Teknologi Perbenihan. Bogor.

DPTH (Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan). 2002. Petunjuk Teknis Pengujian Mutu Fisik-Fisiologi Benih. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Departemen Kehutanan.

Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid III. Badan Litbang Kehutanan. Jakarta.

ISTA. 1999. International rules for seed testing: Rules 1999. Seed Science and Technology. Suplement. Zurich. Switzerland.

ISTA. 2006. International rules for seed testing: Edition 2006. The International Seed Testing Association. Bassersdorf. Switzerland.

Kurniaty, R., B. Budiman, R.U. Damayanyi, M. Suartana. 2007. Pengaruh Media dan Naungan terhadap Bibit. LHP. No. 476. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor.

Manjilala. 2007. Pengaruh Pemberian Pengawet (Kulit Kesambi).

http://manjilala.blogster.com/pengaruh pemberian pengawet.

Nurhasybi, A.A. Pramono, S. Mokodompit, A.Z.Abidin, A. Rohandi, O. Marom, dan Darmawati. 2000. Peta Perwilayahan Sumber Benih 9 (Sembilan) Jenis Tanaman Hutan di Jawa. Jilid I. Publikasi Khusus. Vol.2 (5).Balai Teknologi Perbenihan. Bogor.

Suita, E., Nurhasybi, E. Ismiati, dan E.R. Kartiana. 2007. Pengaruh Berat Dan Ukuran Benih Terhadap Perkecambahan Dan Pertumbuhan Bibit Mangium (Acacia

Mangium) dan Kesambi (Schleichera oleosa). Laporan Hasil Penelitian. Balai

Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor.

Suita, E. dan E. Ismiati. 2008a. Pengaruh Penurunan Kadar Air Terhadap Perkecambahan Benih Kesambi (Schleichera oleosa Merr.). Info Benih Volume 12(2). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman

14 Suita, E. 2008b. Potensi dan manfaat pohon kesambi (Schleichera oleosa Merr.) serta

budidayanya. Klik Benih N0 1. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor.

Suita, E. dan E. Ismiati. 2011. Pengaruh Ruang, Wadah dan Periode Simpan Terhadap Perkecambahan Benih Kesambi (Schleichera oleosa Merr.). Jurnal Pemulian Tanaman Hutan, Vol.5(2). Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.

Sudrajat, D.J, Megawati, E.R. Kartianan, N. Nurochim. 2007. Standarisasi Pengujian Mutu Fisik dan Fisiologis Benih Tanaman Hutan (Schleichera oleosa dan Styrax

benzoin). LHP. No. 478. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor.

Wikipedia. 2012. Kesambi. [terhubung berkala]. http://id.wikipedia.org/wiki/ Kesambi, (diakses, 18-4-2012).