1 STATUS HUKUM KETETAPAN MPR/S PASCA BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Triyanto

Prodi PPKn FKIP Univ. Sebelas Maret Surakarta Email: try_uns@yahoo.com

Mulyanto

Fakultas Hukum Univ. Sebelas Maret Surakarta Itok Dwi Kurniawan

Prodi PPKn FKIP Univ. Sebelas Maret Surakarta

Dipresentasikan di Semnas PPKn di Menado, 15 Oktober 2014 ABSTRACT

Existence of MPR Decree (TAP MPR) referred to in the MPR Decree No.I / MPR / 2003 is still very important. However, the position of MPR in Law 12/2011, are still not clear and caused controversy. 1945 Constitution and Law No. 12/2011 should be revised to clarify the legal status of the MPR Decree in the Indonesian legal system. Keywords: MPR Decree, Legal Status.

PENDAHULUAN

Salah produk hukum yang paling paling kontroversial di Indonesia adalah Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang disingkat TAP MPR/S. Perdebatan tentang status hukum TAP MPR/S ini dimulai ketika era reformasi yang diikuti dengan amandemen UUD 1945 yang mereposisi peran MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan kedudukan lembaga MPR mengakibatkan berubahnya status dan kedudukan TAP MPR/S dalam sistem hukum dan tata urutan (hierarki) perundang-undangan Indonesia. Tidak berhenti di sini, perubahan posisi TAP PMR/S dalam hierarki perundang-undangan juga menimbulkan pertanyaan lanjutan yaitu bagaimana sistem uji materi (judicial review) terhadap TAP MPR/S? Pertanyaan ini muncul karena Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang punya kewenangan untuk menguji materi peraturan perundang-undangan tidak diberi kewenangan untuk menguji TAP MPR/MPRS atau peraturan yang bertentangan dengan TAP MPR/MPRS.

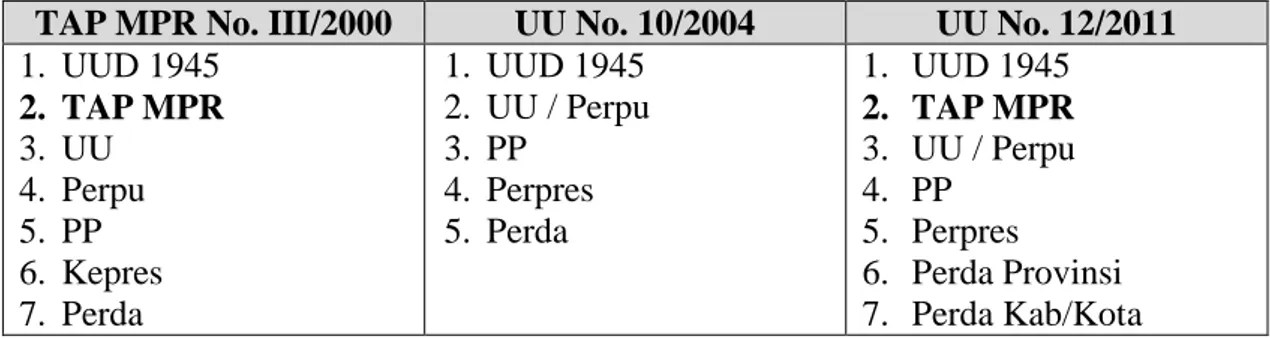

Perdebatan tentang kedudukan TAP MPR/S semakin rumit dan kompleks ketika bangsa ini menempatkan posisi TAP MPR/S secara inkosisten dalam hierarki perundang-undangan. Setelah reformasi TAP MPR/S mengalami keluar masuk dalam hierarki perundang-undangan. Pada tahun 2000, TAP MPR/S masih masuk dalam hierarki berdasarkan TAP MPR No.III/MPR/2000. Kemudian dikeluarkan dari hierarki

2 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian muncul lagi dalam hierarki berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004.

Tabel 1. Posisi TAP MPR dalam Hierarki Perundang-Undangan Pasca Reformasi

TAP MPR No. III/2000 UU No. 10/2004 UU No. 12/2011 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU 4. Perpu 5. PP 6. Kepres 7. Perda 1. UUD 1945 2. UU / Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU / Perpu 4. PP 5. Perpres 6. Perda Provinsi 7. Perda Kab/Kota

Berlakunya UU No.12/2011 menimbulkan beberapa persoalan dan perdebatan yuridis ketatanegaraan yang rumit dan kompleks. Artikel ini akan membahas persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Apakah MPR dapat mengeluarkan TAP MPR baru, pasca berlakunya UU No. 11 / 2012?

2. Bagaimana ruang dan peluang uji materi terhadap TAP MPR/S pasca berlakunya UU No. 12 / 2011?

KAJIAN PUSTAKA Sejarah Lahirnya MPR

Meskipun lembaga MPR telah disebut dalam UUD 1945 dan telah disahkan sejak 18 Agustus 1945, namun saat itu secara faktual MPR belum lahir. Indonesia juga belum memiliki lembaga legislatif. Pembentukan MPR diawali dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945.

Keinginan untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, suatu sistem yang mendasari sistem permusyawaratan, pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sejalan dengan konsep Bung Karno tersebut, Muhammad Yamin mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Ide yang hampir sama juga dikemukakan oleh Soepomo, yang diantaranya mendasarkan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah, dan istilah yang digunakan “Badan Permusyawaratan”. Soepomo mengambil perbandingan, Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem individualism.

Ketika membahas masalah tersebut di dalam forum rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa konsepsi lembaga “Badan Permusyawaratan Rakyat” berubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat” disingkat MPR, dengan anggapan bahwa Majelis ini menjadi wadah penjelmaan rakyat, yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya

3 ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Mulai pada saat UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945 penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut UUD 1945. Namun, mengingat masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang ditentukan UUD 1945 belum dapat dilakukan. Menyadari hal ini, pembentuk Undang-Undang Dasar telah menyediakan ketentuan-ketentuan Peralihan di dalam UUD 1945, yang terdiri dari 4 Pasal Aturan Peralihan.

Pasal IV Aturan Peralihan menyebutkan, ”Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan tersebut,pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan Badan Pembantu Presiden, dengan keanggotaan terdiri dari para pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah, termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pemilihan dan penunjukkan anggota KNIP ini dilakukan oleh Presiden, dan saat itu pula terpilih 135 (seratus tiga puluh lima) orang yang merupakan cerminan tokoh-tokoh Indonesia. Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo.

Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (eks), tanggal 16 Oktober 1945, yang isinya antara lain menyebutkan: “Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara”. Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD 1945, KNIP telah menjelma menjadi embrio Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949 – 1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950 – 1959), Lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketetanegaraan Republik Indonesia. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), kekuasaan berkedaulatan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan parlemen tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Keberadaan Konstitusin RIS merupakan kemenangan Belanda dalam rangka memperlemah dan memecah belah Indonesia. Kemudian pada tahun 1950 muncul gerakan untuk kembali membentuk Negara Kesatuan. Desakan membentuk negara kesatuan ini membuat Parlemen RIS mengesahkan UUD Sementara (UUDS 1950).

Pada masa berlakunya UUDS 1950 diselenggarakanlah Pemilu untuk memilih DPR dan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante diberi tugas untuk merumuskan UUD pengganti UUD 1945. Pada perjalanannya Dewan Konstituante gagal menyusun UUD baru.

Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 5 Juli 1959 yang isinya: membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar bisa memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945, maka melalui Penetapan Presiden Nomor 2/1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Lembaga MPR periode 1972 – 1977 dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1971.

4 Kekuasaan MPR Sebelum Amandemen UUD 1945

Kekuasaan MPR sudah dibahas sejak sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan acara Persiapan Penyusunan Rancangan Undang- Undang Dasar. Anggota BPUPKI Muhammad Yamin mengusulkan istilah MPR dalam konsep Undang-Undang Dasar yang telah diajukan tertulis pada tanggal 29 Mei 1945. Khusus mengenai MPR, dijelaskan bahwa “...MPR harus memegang kekuasaan yang setinggi-tingginya di dalam republik, Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak...”.

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno (Ketua Panitia Perancang UUD), dalam draft Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Souvereiniteit berada ditangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat”. Dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Soepomo mengusulkan perubahan rumusan UUD sebagaimana draft yang dihasilkan Panitia Perancang UUD yaitu: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Isitilah Majelis Permusyawaratan Rakyat disetujui dimasukkan dalam UUD bersamaan dengan disetujuinya rancangan UUD pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radijiman wedyodiningrat dan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada saat mengesahkan Batang Tubuh UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam Sidang PPKI tersebut, MPR disetujui sebagai suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang tidak terbatas kekuasaannya.

MPRS periode 1960-1965 pada hakikatnya bukan merupakan Majelis yang dimaksud oleh UUD 1945, yakni sebagai pemegang kedaulatan rakyat. MPRS di masa ini adalah sekedar legislator dari “haluan-haluan” yang telah dirumuskan atau dipidatokan Presiden, berupa manipesto politik, haluan pembangunan, Pemimpin Besar Revolusi, dan lain-lain. Bahkan pada saat itu tercatat terjadinya pengangkatan Ketua MPRS sebagai Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di bawah Presiden. Ini jelas menempatkan kedudukan Presiden di atas lembaga MPRS, dan sudah barang tentu pula Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPRS, dan artinya ini tidak sesuai dengan yang dimaksud UUD 1945.

MPRS periode 1966-1972, walaupun pembentukannya tidak dilakukan melalui pemilihan umum, namun memposisikan diri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, yaitu sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

MPR sebelum amandemen UUD 1945 mempunyai kekuasaan sebagai berikut: 1) Melaksanakan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2);

2) Menetapkan UUD 1945 (Pasal 3); 3) Menetapkan GBHN (Pasal 3);

4) Memilih kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat 2); 5) Mengambil sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku

5 6) Mengubah UUD (Pasal 37);

7) Menerima dan menilai isi pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatan Presiden (Penjelasan);

8) Meminta dan menilai isi pertanggungjawaban Presiden dalam Sidang Istimewa MPR, apabila Presiden sungguh melanggar UUD, GBHN, dan Ketetapan MPR lainnya (Penjelasan);

9) Mencabut kembali mandat yang telah diberikan kepada Presiden Mandataris MPR, apabila isi pertanggungjawaban Presiden tidak diterima oleh MPR;

10) Memilih dan mengangkat Wakil Presiden dalam Sidang Istimewa, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, karena Wakil Presiden yang lama menggantikan Presiden yang berhalangan tetap (Ketetapan MPR No.III/MPR/1978).

Kekuasaan MPR Pasca Amandemen UUD 1945

Kekuasaan MPR mengalami perubahan drastis setelah MPR mereduksi kewenangannya sendiri melalui amandemen UUD 1945. MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggungjawab kepada rakyat. Menurut Bagir Manan (2003), perubahan kedudukan dan kekuasaan MPR dimaksudkan untuk meniadakan penyalahgunaan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen, kekuasaan MPR menjadi terbatas sebagai berikut:

1) Mengubah dan menetapkan UUD 1945; 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD;

4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi

kekosongan jabatan Wakil Presiden;

6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduannya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya;

7) Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Ketentuan ini dirumuskan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia agar dapat diwujudkan secara optimal sistem check and balances antar lembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR dan lain-lainnya. Dengan ketentuan baru ini secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari sistem vertical hierarkhis dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara (Nazriyah, 2007).

Meskipun secara teoritis amandemen UUD 1945 merubah MPR dari lembaga tertinggi menjadi sejajar dengan lembaga negara lain (DPR, Presiden dan lain-lain), akan tetapi pada praktiknya tidaklah demikian. Bagaimanapun MPR adalah gabungan dari anggota DPR dan DPD. MPR berwenang merubah UUD sebagai hukum dasar

6 tertinggi. MPR juga dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Mengingat keanggotaan dan kekuasaan yang dimilikinya, penulis berpendapat bahwa kedudukan MPR tetap lebih tinggi dibanding lembaga negara lain untuk tidak dikatakan sebagai lembaga tertinggi.

Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Perundang-Undangan

TAP MPR dikeluarkan pertama kali oleh MPRS pada tahun 1960 berupa TAP MPRS No.I/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia. UUD 1945 (sebelum maupun sesudah amandemen) tidak memberikan kewenangan secara eksplisit kepada MPR untuk mengeluarkan TAP MPR.

Menurut Maria Farida (2007) yang sekarang menjadi Hakim Konstitusi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (wetgevingsbevoegdheid), yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum (rechtsvorming) baik secara atribusi maupun delegasi.

Dasar hukum TAP MPR hanya dapat ditemukan melalui penafsiran yang tersirat dalam sejumlah pasal dalam UUD 1945 sebelum amandemen, antara lain:

1) Pasal 2 ayat (3): “segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak”; 2) Pasal 3: “MPR menetapkan UUD dan GBHN”.

Dapat dimaklumi apabila suatu lembaga mengeluarkan aturan hukum. Permasalahannya adalah apa bentuknya dan dimana letaknya dalam hierarki perundang-undangan?

Keberadaan TAP MPR dapat didasarkan pada dua hal yaitu: Pertama, ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945. Adanya ketentuan-ketentuan-ketentuan-ketentuan yang tersirat sekaligus mengandung kekuasaan tersirat (implied power) yang diakui oleh UUD. Kedua, dasar bentuk hukum TAP MPR adalah praktik ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Praktik atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan salah satu sumber hukum tata negara yang terdapat pada setiap negara. TAP MPR dapat disebut sebagai kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) karena telah ada sejak tahun 1960 yang berjalan dan diteruskan oleh MPR. Oleh karenanya TAP MPR juga dapat disebut sebagai salah satu perundang-undangan di Indonesia (Nazriyah, 2007).

Menurut A. Hamid S. Atamimi yang merujuk pada Stufentheorie Hans Kelsen dan Nawiasky menyatakan bahwa TAP MPR maupun UUD 1945 tidak tepat apabila disebut sebagai peraturan perundang-Undangan. UUD dan TAP MPR memuat norma fundamental dan aturan dasar yang menjadi sumber pembuatan UU dan peraturan di bawahnya. Sehingga UUD dan TAP MPR tidak dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Maria Farida Indrati S, 2007).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (2010), pemosisian TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan dalam derajat kedua (di bawah UUD 1945) sebenarnya hanyalah tafsiran MPRS saja, sebab UUD sendiri tidak menyebutkan bahwa TAP MPR itu harus berisi pengaturan (regeling) dan berbentuk peraturan perundang-undangan.

Harun Al Rasyid menyatakan bahwa TAP MPR tidak diatur dalam UUD 1945. Oleh karenanya TAP MPR disebut sebagai ‘barang haram’ yang harus dikeluarkan dari hierarki perundang-undangan (Nazriyah, 2007).

7 PEMBAHASAN

Kewenangan MPR dalam Penerbitan TAP MPR, Pasca berlakunya UU No. 12 / 2011

Berlakunya UU No.12 Tahun 2011 kembali menimbulkan diskursus tentang kewenangan MPR dalam mengeluarkan TAP MPR. Diskursus ini muncul ketika TAP MPR kembali dimasukkan dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia (Pasal 7 ayat 1 UU No.12/2011). Pemosisian kembali TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan berdasar UU No.12 Tahun 2011 membuat kaget dan perdebatan di antara ahli hukum.

Keberadaan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan telah diperdebatkan sejak lama. Dihapuskannya TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan menurut UU No.10 Tahun 2004 merupakan dampak dari dikeluarkannya TAP MPR No.I/MPR/2003 tentang peninjauan ketetapan MPR/S tahun 1960-2002 dan amandemen UUD 1945 yang tidak secara eksplisit memberi kewenangan MPR untuk mengeluarkan TAP MPR.

Pansus UU No.12 Tahun 2011 dan Pemerintah sepakat untuk memasukan kembali TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan. Menteri Hukum dan HAM saat itu Patrialis Akbar menyatakan bahwa memasukkan TAP MPR ke dalam hierarki sangat penting. Pasalnya, eksistensi TAP MPR dijamin oleh UUD 1945. Apalagi, saat ini ada sekitar 139 TAP MPR dari berbagai jenis yang masih eksis. “Ada yang bersifat regeling (pengaturan), beschikking (keputusan), atau einmalig (berlaku sekali pakai) (hukumonline, 22/2/2011).

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala Pusat Pengkajian MPR RI Ma’ruf Cahyono (09/09/2014) mengatakan bahwa pemosisian kembali TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan karena saat ini masih ada TAP MPR yang mengandung substansi penting tetapi belum terwadahi dalam peraturan perundang-undangan lain. TAP MPR yang masih berlaku perlu diketahui oleh masyarakat kemudian dimasukkan dalam UU 12/2011 dan UU No. 17 / 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) memberi kewajiban kepada MPR untuk mensosialisasikan TAP MPR.

Penempatan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan menimbulkan pertanyaan apakah MPR masih dapat mengeluarkan TAP Baru sebagai perundang-undangan yang mengikat publik?

Menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12/2011 yang dimaksud TAP MPR adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

8 Sebagaiamana hasil kajian pustaka, secara eksplisit tidak ada dasar hukum di UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan MPR TAP MPR. Keberadaan TAP MPR hanya didasarkan pada penafsiran tersirat yang terdapat dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Penafsiran tersirat ini terkait dengan kewenangan MPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga yang menyebabkan TAP MPR perlu mengeluarkan TAP MPR. Keberadaan TAP MPR juga diakui telah berlangsung terus menerus sejak tahun 1960 sehingga dapat dikategorikan sebagai kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi.

Kewenangan MPR untuk mengeluakan TAP MPR justru disebut secara ekslisit dalam UU MD3 2014. Akan tetapi yang dimaksud TAP MPR dalam UU tersebut hanya terbatas pada TAP MPR tentang pemberhentian presiden dan / atau wakil presiden. TAP MPR ini bukan merupakan suatu peraturan (regeling) yang bersifat mengikat umum. TAP MPR pemberhentian presiden dapat dikategorikan sebagai penetapan (beschiking) yang bersifat konkrit, individual dan final. Hal ini sejalan dengan pendapat staff ahli Wakil Menteri Hukum dan HAM Zamroni, SH. MKn menyatakan bahwa MPR masih dapat mengeluarkan TAP MPR namun hanya yang bersifat beschiking dan terbatas pada pemberhentian Presiden dan / atau wakil Presiden (Wawancara, 09/09/2014).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa MPR saat ini masih dapat mengeluarkan TAP MPR baru. Hal ini didasarkan pada konvensi ketatanegaraan yang berlaku sejak 1960. Akan tetapi TAP MPR baru ini tidak dapat dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No.12/2011. Artinya TAP MPR yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan hanya terbatas pada TAP MPR yang disebut dalam TAP MPR/I/MPR/2003. Hal ini didasarkan pada tafsir UU sebagaimana dimaksud oleh pembentuk UU No.12/2011.

Meskipun demikian masih terbuka kemungkinan memberi kewenangan MPR untuk mengeluarkan produk baru yang masuk dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi hierarki perundang-undangan dalam UU No.12/2011. Permasalahannya saat ini sudah terlanjur ada dua bentuk TAP MPR yang bersifat regeling dan beschiking. Sehingga penyebutan klausul pembatasan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No.12/2011 sudah tepat. Meskipun penggunaan istilah Ketatapan untuk produk hukum regeling tidak tepat akan tetapi karena sudah menjadi konvensi ketatanegaraan harus diterima sebagai sebuah fakta hukum.

Pasca terbitnya TAP MPR No.I/MPR/2003 dan UU No.12/2011 maka penggunaan istilah Ketetapan MPR yang bersifat regeling sebaiknya tidak digunakan agar tidak menimbulkan kerancuan dengan Ketetapan yang bersifat beschiking. Apabila MPR ingin mengeluarkan produk hukum yang bersifat regeling maka sebaiknya diberi nama Peraturan MPR.

Saat ini tergantung kemauan politik dan DPR dan MPR apakah mau memberi kewenangan MPR untuk mengeluarkan produk hukum regeling atau tidak. Jika ada kemauan untuk itu, maka mau tidak mau harus merevisi hierarki perundang-undangan

9 dalam UU No.12/2011 dan penjelasannya. Penulis mengusulkan hierarki perundang-undangan menjadi sebagai berikut:

1. UUD 1945 2. TAP MPR / Peraturan MPR 3. UU/Perpu 4. PP 5. Perpres 6. Perda Provinsi 7. Perda Kab/Kota

Tata urutan tersebut perlu diberi penjelasan bahwa TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPR sebagaimana diatur dalam TAP MPR/I/2003 dan Peraturan MPR yang dimaksud adalah Peraturan MPR yang diterbitkan setelah revisi UU No.12/2011 disahkan. Dengan demikian setelah revisi UU No.12/2011, MPR masih dapat mengeluarkan TAP MPR yang bersifaf beschiking namun bukan TAP MPR sebagaimana dalam hierarki perundang-undangan. Apabila MPR ingin mengeluarkan regeling maka produknya diberinama Peraturan MPR dan dapat masukkan dalam hieararki perundang-undangan. Namun demikian revisi ini sebaiknya didahului amandemen UUD 1945 yang memberi kewenangan MPR untuk mengeluarkan Peraturan MPR. Karena hal ini akan memberi implikasi hukum lanjutan tentang Ruang Uji Materi terhadap TAP/Peraturan MPR sebagaimana dimaksud dalam hierarki perundang-undangan.

Ruang dan Peluang Uji Materi terhadap TAP MPR/S Pasca Berlakunya UU No. 12 / 2011

Pemosisian kembali TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan tidak hanya berimplikasi pada pertanyaan apakah MPR boleh mengeluarkan TAP baru atau tidak. Pemosisian ini juga menimbulkan pertanyaan dimana ruang uji materi TAP MPR terhadap UUD dan UU terhadap TAP MPR?

Meskipun menurut Hamid S. Atamimi dan Maria Farida (2007) menyatakan secara teoritis TAP MPR juga dapat digolongkan sebagai aturan dasar (staasgrundgesetz), akan tetapi menurut Penulis penempatan TAP MPR di bawah UUD dan di atas UU harus diikuti dengan ruang untuk uji materi TAP MPR terhadap UUD maupun UU terhadap TAP MPR. Jadi meskipun posisi TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan masih menjadi perdebatan, akan tetapi keberadaan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan sudah menjadi suatu fakta hukum. Jadi perlu dipikirkan agar TAP MPR sebagaimana dimaksud dalam UU No.12/2011 tidak menjadi ‘produk hukum mati’ dikarenakan tidak dapat diuji materi.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK berwenang menguji UU terhadap UUD. MA berwenang menguji peraturan di bawah UU terhadap UU. Belum ada dasar hukum yang mengatur uji materi TAP MPR terhadap UUD maupun UU terhadap TAP MPR. Di sinilah persoalan hukum muncul.

10 Wakil Ketua MPR (2009-2014) Hajriyanto Y. Thohari (2011) berpendapat bahwa MK juga harus memperbarui peraturan intern MK yang mengakomodasi TAP MPR. Sebab TAP MPR termasuk bagian integral dari hukum dasar yang posisinya di atas undang-undang. Maka secara hierarkis dan menurut prinsip berjenjang itu MK harus juga menguji undang-undang terhadap TAP MPR. Artinya, di negeri ini tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan TAP MPR. Ini sesuatu yang baru yang harus mendapatkan perhatian MK dalam melaksanakan fungsinya menguji undang-undang.

Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie menyatakan bahwa penempatan TAP MPR di atas UU adalah hal yang keliru. TAP MPR mestinya disetarakan dengan UU sehingga dapat diuji materi ke MK (Klinik Hukumonline, 17/10/2011).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah menyatakan bahwa merunut kepada TAP MPR Nomor I/MPR/2003 khususnya dalam ketentuan Pasal 4, maka Mahkamah Konstitusi sebenarnya dapat melakukan pengujian terhadap TAP MPR. Hal tersebut mengingat ketentuan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, secara tersirat telah menyamakan kedudukan TAP MPR dengan produk Undang-undang yang diharuskan untuk dibuat sebagai pengganti norma yang diatur dalam TAP MPR sebelumnya. Kecuali TAP MPR yang disebutkan dalam Pasal 2 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengujinya sebab ketentuan Pasal 2 tersebut tidak mensyaratkan perubahan atau pencabutan melalui Undang-undang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4.

Pendapat Herdiansyah ini berbeda oleh Dosen Hukum dari Universitas Gadjah Mada Aminoto yang menyatakan bahwa keberadaan Pasal 4 TAP MPR No.I/MPR/2003 bukanlah menyamakan TAP MPR dengan UU. Jika ada TAP MPR yang tidak berlaku karena sudah digantikan UU maka bukan berarti TAP MPR tersebut setara dengan UU. Ketidakberlakuan TAP MPR tersebut bukanlah karena diganti UU tapi karena TAP MPR No.I/MPR/2003 itu sendiri. Jadi keberadaan UU hanya sebagai syarat tidak berlakunya TAP MPR sebagaimana diatur dalam TAP MPR No.I/2003 (Wawancara, 21/08/2014).

MK sudah menyatakan tidak berwenang untuk menguji TAP MPR terhadap UUD. MK menolak uji materi Pasal 6 Ketetapan (TAP) MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum TAP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pemulihan nama baik keluarga Bung Karno yang diajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri. MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. MK hanya berwenang menguji materi UU terhadap UUD, bukan TAP MPR terhadap UUD (merdeka.com, 10/09/2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka posisi TAP MPR sebagaimana dimaksud dalam UU No.12/2011 merupakan produk mati. TAP MPR ini tidak dapat dilakukan uji materi (judicial review) karena tidak ada lembaga yang berwenang melakukannya. MPR sendiri juga tidak berwenang merevisi, mencabut atau mengeluarkan TAP MPR baru yang bersifat regeling karena MPR tidak diberi kewenangan oleh UUD dan UU MD3.

Menurut Hakim Konstitusi Prof. Arif Hidayat, meskipun tidak ada ruang uji materi (judicial review) bagi TAP MPR/S karena MK tidak diberi kewenangan oleh UUD 1945, namun sebenarnya masih terdapat lembaga yang dapat mencabut TAP MPR/S yaitu MPR itu sendiri (political review). Meski UUD 1945 tidak memberi kewenangan secara eksplisit, namun kita dapat menggunakan tafsir implisit. Hal ini didasarkan pada teori bahwa lembaga yang membuatlah yang berhak mencabut. Karena kalaupun dapat diuji materi di MK maka MK hanya menyatakan peraturan tersebut

11 tidak berkekuatan hukum mengikat, bukan mencabut peraturan tersebut. Namun demikian, Prof. Arif berbendapat bahwa MPR hanya berwenang mencabut TAP MPR/S saja bukan mengeluarkan TAP MPR baru. Karena sudah tidak ada urgensinya MPR mengeluarkan TAP baru terutama tentang apa yang mau diatur dan siapa yang akan diatur. Ruang regeling saat ini sudah diakomodasi Undang-Undang (Wawancara, 10 Oktober 2014).

Penulis sendiri melihat ada ketidakonsistenan dari pendapat Prof. Arif. Di satu sisi Prof. Arif menggunakan tafsir tekstual (original content) ketika MK menolak uji materi TAP MPR/S karena MK tidak diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk menguji TAP MPR/S. Tetapi di sisi lain, Prof. Arif menggunakan tafsir implisit untuk memberi ruang agar MPR dapat mencabut TAP MPR/S meski UUD 1945 tidak memberi kewenangan tersebut.

Penulis sendiri berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan, kewenangan suatu lembaga harus diberikan secara jelas dan tertulis dalam peraturan. Jika kewenangan lembaga negara tidak diberikan secara jelas, maka akan menimbulkan resiko penyalahgunaan wewenang.

Oleh karenanya, agar TAP MPR/S tidak menjadi produk hukum mati maka tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan amandemen UUD 1945. Amandemen dilakukan dengan memberi kewenangan MPR untuk mengeluarkan produk hukum regeling yang mengikat publik yang diberinama Peraturan MPR bukan TAP MPR. MK juga harus diberi kewenangan tambahan untuk menguji TAP MPR/Peraturan MPR terhadap UUD dan UU terhadap TAP MPR/Peraturan MPR.

PENUTUP Kesimpulan

Eksistensi TAP MPR sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR No.I/MPR/2003 masih sangat penting. Akan tetapi kedudukan TAP MPR dalam UU No.12/2011 masih tidak jelas dan menimbulkan kontroversi. Meski telah menjadi konvensi sejak tahun 1960, penggunaan istilah ‘Ketetapan’ sebagai produk hukum regeling tidaklah tepat. Jika kita memang ingin memasukkan kembali TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan maka harus dilakukan secara komprehensif. UU No.12/2011 perlu direvisi untuk memasukkan Peraturan MPR sebagai produk hukum regeling. Revisi ini sebaiknya didahului amandemen UUD 1945 yang memberi kewenangan MPR untuk mengeluarkan Peraturan MPR. Karena hal ini akan memberi implikasi hukum lanjutan tentang Ruang Uji Materi terhadap TAP/Peraturan MPR sebagaimana dimaksud dalam hierarki perundang-undangan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan amandemen UUD 1945 jika tidak ingin TAP MPR menjadi produk mati.

Rekomendasi

Perlu segara dilakukan amandemen UUD 1945 dan revisi UU No.12/2011. Hal ini untuk memperjelas status hukum TAP MPR/S serta memberi ruang uji materi terhadap produk hukum MPR yang bersifat regeling dan untuk mengisi kekosongan hukum terkait status dan uji materi terhadap TAP MPR/S.

12 DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. (2003). DPR dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.

Hajriyanto Y. Thohari. (2011). Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No.12/2011. Dapat diakses di https://www.mpr.go.id/files/pdf/2011/11/14/eksistensi-ketetapan-mpr-pasca-uu-no-12-tahun-2011-1321247847.pdf. [diakses tanggal 11/11/2014].

Herdiansyah Hamzah. (2013). Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Dapat diakses di http://www.herdi.web.id/kedudukan-tap-mpr-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia/#xhmOGGu4AMhS 15E3.99. [diakses tanggal 11/11/2014].

Hukumonline.com. (2011). Tarik Menarik dalam Menyusun Hierarki Perundang-Undangan. Dapat diakses di http://www.hukumonline.com/ berita/ baca/lt4d8871 cabb735/ tarik-menarik-dalam- menyusun-hierarki-perundang undangan. [diakses tanggal 11/11/2014].

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Maria Farida Indrati S. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Merdeka.com. (2011). Uji Materi TAP MPR ditolak, Rachmawati sebut MK menghindar. Dapat diakses di http://www.merdeka.com/peristiwa/uji-materi-tap-mpr-ditolak-rachmawati-sebut-mk-menghindar.html. [diakses tanggal 11/11/2014].

Moh. Mahfud MD. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta.

Riri Nazriyah. (2007). MPR RI, Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan. Yogyakarta: FH UII Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum dan sesudah amademen)

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.