EFEKTIVITAS BERBAGAI SUPLEMEN ANTIOKSIDAN TERHADAP PENURUNAN STATUS OKSIDATIF

(MALONDIALDEHID (MDA) PLASMA) PADA MAHASISWI ALIH JENIS IPB

RAMATINA

\

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

ABSTRACT

RAMATINA. Effectiveness of Various Antioxidant Supplements on Reducing Oxidative Status (Level of Plasma Malondialdehid (MDA)) among Extension Students of Bogor Agriculture University. Supervised by LEILY AMALIA and IKEU EKAYANTI.

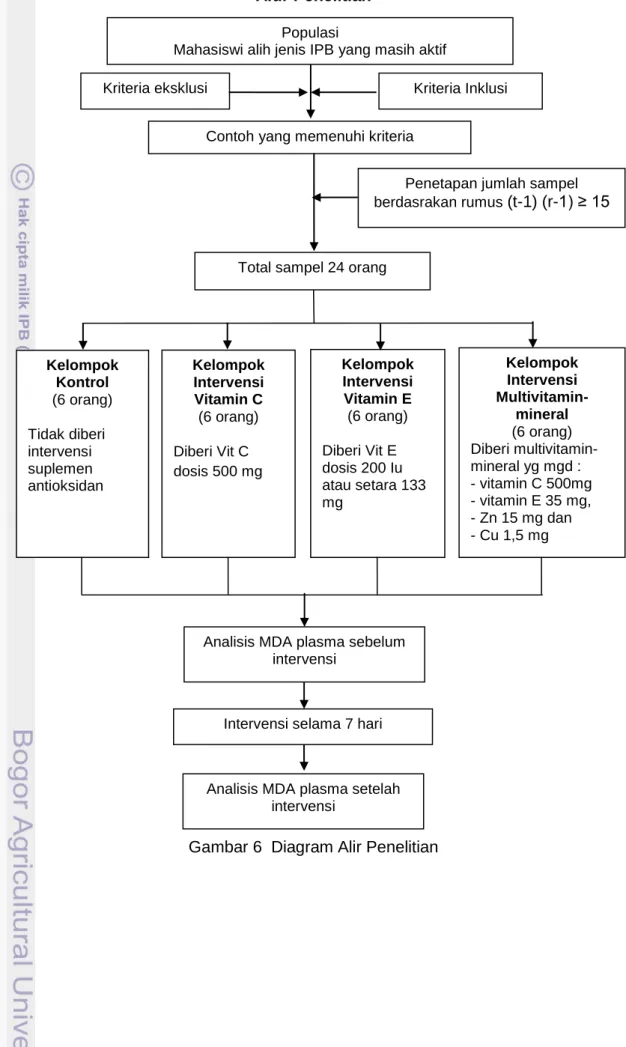

The objective of this study was to analyze the effectiveness of vitamin C, vitamin E and multivitamin-mineral supplements on level of plasma malondialdehyde (MDA) among extension students of Bogor Agricultural University. The samples were 24 students and divided into 4 groups, namely 1) control group, 2) vitamin C group (given supplement of vitamin C 500 mg), 3) vitamin E group (given supplement of vitamin E 200 IU), 4) multivitamin-mineral group (given supplement consist of vitamin C 500 mg, vitamin E 30 mg, zinc 15 mg and copper 1,5 mg). The interventions of supplements were given for 7 days.

In term of intake an adequate level of energy, protein, vitamin and mineral samples. From food, they were no significantly differences among groups. Before the intervention, blood samples were taken for the analysis of early plasma level of MDA. Examination was repeated at the end of treatment. From the results of statistical analysis known that there are significant differences (p <0.05) between plasma MDA levels before and after intervention. There was no significant difference (p> 0.05) between the average reduction in level of MDA plasma in group of vitamin C, vitamin E and multivitamins, but there are significant differences (p <0.05) between the control group of intervention with vitamin C, vitamin E and multivitamin-mineral. Based on this study, it can be concluded that by consuming vitamin C, vitamin E or a multivitamin-mineral supplement every day had relatively similar effects in reducing level of MDA plasma among healthy young women.

Key words: malondialdehyde, antioxidant supplement

RINGKASAN

RAMATINA. Efektivitas Berbagai Suplemen Antioksidan terhadap Penurunan Status Okisdatif ( Malondialdehid (MDA) Plasma) pada Mahasiswi Alih Jenis IPB. Dibimbing oleh LEILY AMALIA dan IKEU EKAYANTI.

Stress oksidatif pada manusia, terutama di perkotaan, cenderung meningkat.

Stress oksidatif disebabkan oleh paparan yang berasal dari radiasi, rokok, polusi udara, logam berat, pestisida dan food additive (Miharja 2005). Keadaan stress oksidatif biasanya terjadi bila jumlah radikal bebas lebih tinggi dibandingkan jumlah antioksidan dalam tubuh. Untuk mengukur stress oksidatif tubuh dapat ditentukan dengan salah satu parameternya, yaitu malondialdehid (MDA). Semakin tinggi kadar MDA plasma maka semakin tinggi stress oksidatif yang terjadi dalam sel-sel tubuh (Valko 2006).

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian suplemen vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral penurunan status oksidatif dengan parameter kadar malondialdehid (MDA) plasma mahasiswi alih jenis Institut Pertanian Bogor (IPB). Tujuan khusus penelitian ini adalah 1) Mengetahui karakteristik individu sampel, 2) Menganalisis konsumsi pangan sumber vitamin C, vitamin E, seng dan tembaga sampel, 3) Menganalisis asupan dan tingkat kecukupan energi dan zat gizi rata-rata sampel per hari, 4) Menganalisis kadar MDA plasma sampel sebelum dan setelah pemberian suplemen, 5) Mengetahui perbedaan penurunan kadar MDA plasma sampel antar kelompok yang diberi suplemen vitamin C, vitamin E dan Multivitamin-mineral.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimental dengan pre-post test with control design (Bhisma 2003), karena analisis dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Terhadap sampel kelompok vitamin E, vitamin C dan multivitamin- mineral diberikan suplemen dalam bentuk 1 kapsul/tablet dalam perhari selama 7 hari. Adapun kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Lokasi penelitian yaitu lingkungan Institut Pertanian Bogor. Analisis kadar malondialdehid (MDA) plasma dilakukan di Laboratorium Biokimia Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB). Penelitian dilakukan dari bulan Mei hingga September 2011.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi data identitas sampel, data konsumsi pangan dan data kadar MDA plasma. Data identitas sampel meliputi nama, umur, program studi, dan penyakit melalui teknik wawancara, sedangkan data tinggi badan dan berat badan dilakukan dengan penimbangan dan pengukuran. Data konsumsi pangan sehari sampel selama 7 hari didapatkan dengan metode food record, sedangkan data frekuensi konsumsi makanan sumber antioksidan selama seminggu dikumpulkan dengan metode food frequency. Data pengukuran radikal bebas didapatkan dengan mengukur kadar MDA (Malondialdehid) plasma, dilakukan sebelum dan setelah 7 hari intervensi secara duplo.

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan Microsoft Excel 2007 dan program SPSS versi 16.0 for Windows. Untuk menganalisis perbedaan sebelum dan setelah intervensi pada setiap kelompok perlakuan dilakukan uji T. Sedangkan untuk melihat perbedaan perubahan kadar MDA plasma (antara setelah dan sebelum intervensi) antar kelompok perlakuan dilakukan uji beda ANOVA. Jika terdapat indikasi perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Duncan dan Least Significant Different (LSD) untuk mengetahui kelompok mana yang sesungguhnya berbeda.

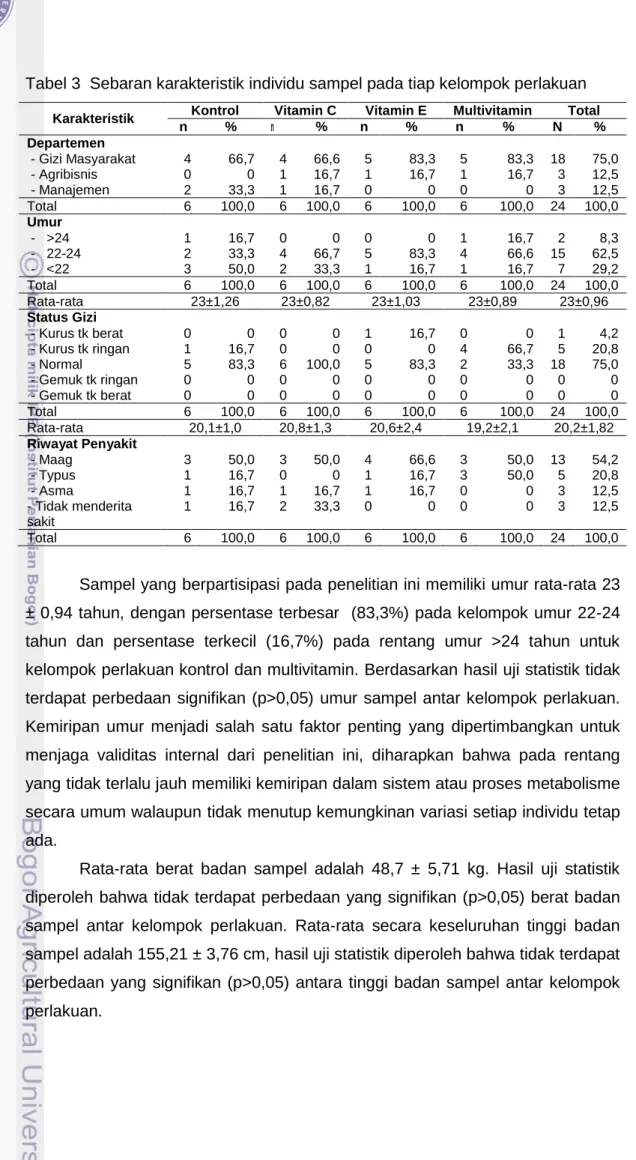

Secara keseluruhan umur sampel berkisar antara 22-24 tahun (62,5%) dan persentase terendah pada rentang umur >24 tahun yaitu (8,3%). Berdasarkan uji statistik tidak ada perbedaan yang signifikan umur sampel antar kelompok perlakuan.

Program studi sampel paling banyak berasal dari Gizi Masyarakat (75%). Status gizi sampel secara keseluruhan berada pada status gizi normal (75%), dan secara

statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan. Jenis penyakit yang paling banyak diderita mahasiswa adalah maag (54,2%).

Pangan sumber vitamin C sampel yang paling sering dikonsumsi yaitu pisang, jeruk dan nenas, dengan frekuensi masing-masing 2-3 kali, 1-2 kali dan 1-3 kali per minggu. Frekuensi konsumsi pangan sumber vitamin E sampel yang sering dikonsumsi berasal dari bahan pangan daging ayam, susu dan telur dengan frekuensi masing-masing 3-5 kali, 2-5 kali, dan 3-4 kali per minggu. Frekuensi konsumsi pangan sumber seng yang sering dikonsumsi sampel adalah berasal dari bahan pangan ikan dan susu dengan frekuensi secara berurutan adalah 4-5 kali dan 2-5 kali per minggu. Sedangkan pangan sumber tembaga yang paling sering dikonsumsi adalah udang dengan frekuensi 0-2 kali per minggu. Berdasarkan uji statistik terhadap frekuensi pangan sumber vitamin C, vitamin E, seng dan tembaga tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p>0,05) antar kelompok perlakuan.

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan (p>0,05) rata-rata asupan energi dan zat gizi sampel yang berasal dari makanan sebelum dan stelah intervensi antar kelompok perlakuan. Rata-rata asupan energi pada tiap kelompok perlakuan selama intervensi hampir sama, yaitu berkisar antara 1412 dan 1651 kkal, dan secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan (p>0,05) asupan antar kelompok. Rata-rata asupan vitamin dan mineral sampel tiap kelompok perlakuan juga tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (p>0,05).

Tingkat kecukupan energi sampel antar kelompok perlakuan tersebar pada kategori defisit, kurang dan sedang dengan persentase masing-masing 29,2%, 29,2%, dan 25%, sedangkan untuk protein sebagian besar sampel berada pada kategori baik yaitu 54,1%. Tingkat kecukupan vitamin C, vitamin E, Seng dan Tembaga sampel antar kelompok berada dalam kategori kurang dengan persentase masing-masing 83%, 100% dan 87,5%.

Hasil analisis kadar MDA plasma sebelum intervensi menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p>0,05) antar kelompok perlakuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi awal MDA plasma sampel sebelum intervensi adalah homogen. Setelah intervensi selama 7 hari, secara umum kadar MDA plasma kelompok vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral mengalami penurunan yaitu masing-masing 12,08 nmol/mL (dari 26,50 nmol/mL menjadi 14,42 nmol/mL), 13,92 nmol/mL (dari 25,25 nmol/mL menjadi 11,33 nmol/mL) dan 10,67 nmol/mL (22,75 nmol/mL menjadi 12,08 nmol/mL). Sebaliknya, rata-rata kadar MDA plasma kelompok kontrol meningkat dari 23,00 nmol/mL menjadi 24,08 nmol/mL.

Hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (p<0,05) antara kadar MDA plasma sebelum dan setelah intervensi pada semua kelompok perlakuan. Berdasarkan uji ANOVA terdapat perbedaan yang signifikan (p<0,05) perubahan kadar MDA plasma antar kelompok perlakuan. Uji lanjut Duncan menunjukkan terdapat perbedaan perubahan kadar MDA plasma antara kelompok kontrol dengan kelompok vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral, sedangkan perubahan kadar MDA plasma sebelum dan setelah intervensi antar kelompok vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan ketiga suplemen antioksidan (vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral) ini memiliki efektivitas yang hampir sama selama 7 hari intervensi.

EFEKTIVITAS BERBAGAI SUPLEMEN ANTIOKSIDAN TERHADAP PENURUNAN STATUS OKSIDATIF

(MALONDIALDEHID (MDA) PLASMA) PADA MAHASISWI ALIH JENIS IPB

RAMATINA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi pada

Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Berbagai Suplemen Antioksidan terhadap Penurunan Status Oksidatif (Malondialdehid (MDA) Plasma) pada Mahasiswi Alih Jenis IPB

Nama : Ramatina

NIM` : I14096010

Disetujui :

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Leily Amalia, STP., M.Si Dr. Ir. Ikeu Ekayanti, M.Kes.

NIP. 19721209 200501 2 004 NIP. 19660725 199002 2 001

Diketahui,

Ketua Departemen Gizi Masyarakat

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS NIP. 19621218 198703 1 001

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Bismillaahirrahmaanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rezeki dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Efektivitas Berbagai Suplemen Antioksidan terhadap Penurunan Status Oksidatif (Malondialdehid (MDA) Plasma) pada Mahasiswi Alih Jenis IPB”.

Penulisan skiripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada; Ibu Leily Amalia, STP., M.Si dan Dr. Ir. Ikeu Ekayanti, M.Kes yang telah senantiasa sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi, dan dr. Mira Dewi S.Ked, M.Si selaku dosen penguji, serta Dr. Ir. Hadi Riyadi, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Pak Mashudi selaku laboran atas semua bantuan dan arahannya dalam pelaksanaan penelitian. Rekan-rekan Program Penyelenggaraan Khusus S1 Ilmu Gizi atas kebersamaan selama dua tahun dalam menuntut ilmu di Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan dan menjadi sumber informasi serta inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

Bogor, Desember 2011

Ramatina

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Desember 1987. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Ja’afar dan Ibu Sadjiem. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Santa Lucia pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 1 Sawahlunto dan lulus pada tahun 2002. Pendidikan selanjutnya ditempuh di SMA Negeri 1 Sawahlunto dan lulus pada tahun 2005. Penulis diterima di Program Poltekkes Padang pada Program Studi Gizi. Penulis melakukan praktek kerja lapang selama 2 bulan di Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru.

Penulis mendapatkan gelar Ahli Madya Gizi pada tahun 2008 setelah disignifikankan lulus dengan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Pengaruh penyimpanan yoghurt susu kedelai terhadap cita rasa dan pertumbuhan mikroorganisme”. Penulis melanjutkan pendidikan di Program Penyelenggaan Khusus S1 Mayor Ilmu Gizi, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009.

DAFTAR ISI

Halaman ABSTRACT... I RINGKASAN... Ii LEMBAR PERSETUJUAN... Iv KATA PENGANTAR... V

RIWAYAT HIDUP... vi

DAFTAR ISI... vii

DAFTAR TABEL... viii

DAFTAR GAMBAR... Ix DAFTAR LAMPIRAN... X PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... 3

Manfaat Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Redikal Bebas ... 5

Antioksidan... 7

Vitamin C ... 9

Vitamin C sebagai Antioksidan... 10

Vitamin E... 12

Vitamin E sebagai Antioksidan... 13

Multivitamin……… 14

Peroksida Lipid………. 15

Malondialdehid (MDA)………. 16

Mahasiswi Alih Jenis ……….. 17

KERANGKA PEMIKIRAN ... 19

DEFINISI OPERASIONAL……… 21

METODE PENELITIAN ... 23

Desain, Tempat dan Waktu Penelitian ... 23

Jumlah dan Cara Pengambilan Sampel…... 23

Metode Intervensi………. 24

Jenis dan Cara Pengambilan Data ... 25

Pengolahan Data……….. 30

Analisis Data ………... 32

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 33

Karakteristik Indivisu Sampel…... 33

Konsumsi Pangan……… 35

Frekuensi Konsumsi pangan sumber antioksidan……….. 37

Asupan Energi dan Zat Gizi sampel………. 38

Tingkat Kecukupan ... 40

Kadar MDA plasma ………... 44

KESIMPULAN DAN SARAN ... 49

Kesimpulan ... 49

Saran…... 50

DAFTAR PUSTAKA... 51

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Jenis-jenis Reactive Oxygen Species (ROS)... 6 2. Kategori IMT menurut Depkes 1999……… 31 3. Sebaran karakteristik individu sampel pada tiap kelompok perlakuan…….. 34 4. Rata-rata konsumsi pangan sampel per orang per hari……… 36 5. Rata-rata frekuensi konsumsi pagan sumber vitamin C, vitamin E, seng,

dan tembaga antar kelompok perlakuan……….... 38 6. Asupan rata-rata energi dan zat gizi kelompok perlakuan berrdasarkan

record 7x24 jam………... 39

7. Asupan rata-rata vitamin dan mineral kelompok perlakuan berdasarkan

record 7x 24 jam dari makanan dan suplemen……….. 39 8. Sebaran sampel berdasarkan tingkat kecukupan energi dan zat gizi yang

berasal dari makanan pada tiap kelompok perlakuan……….. 41 9. Sebaran sampel berdasarkan tingkat kecukupan vitamin dan mineral tiap

kelompok perlakuan dari makanan dan suplemen………. 43 10. Kadar MDA plasma sampel menurut kelompok perlakuan sebelum dan

setelah intervensi………. 46

11. Kadar malondialdehide plasma awal pada berbagai kelompok perlakuan intervensi suplemen antioksidan………... 65 12. Kadar malondialdehide plasma akhir pada berbagai kelompok perlakuan

intervensi suplemen antioksidan………... 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Cara Kerja Antioksidan………... 8

2. Struktur asam askorbat dan metabolitnya……….. 11

3. Reaksi MDA dengan asam tiobarbiturat……….... 17

4. Kerangka pemikiran……… 20

5. Diagram alir analisis kadar MDA plasma………. 28

6. Diagram alir penelitian ……….. 29

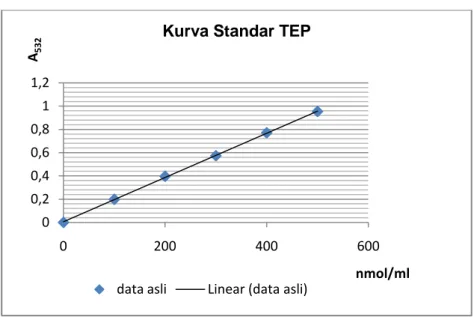

7. Kurva Standar TEP……….. 32

8. Grafik kadar MDA plasma sampel sebelum intervensi………. 44

9. Grafik kadar MDA plasma sampel setelah intervensi……… 45

10. Diagram alir prosedur pembuatan standar MDA……….. 64

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Ethical clearance……… 56

2. Formulir Informed consent……….. 57

3. Kuesioner……… 58

4. Form Food Record 7x24 jam………... 61

5. Prosedur pembuatan reagen……….. 62

6. Prosedur pembuatan kurva standar……….. 63

7. Data kadar MDA……… 65

8. Hasil uji statistik………. 66

9. Dokumentasi Penelitian……… 73

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Radikal bebas atau sering disebut oksidan merupakan hal yang normal dan terbentuk secara terus menerus dalam tubuh manusia. Tubuh manusia mengonsumsi oksigen sekitar 250 gram setiap hari, dari jumlah tersebut 3-5%

diubah menjadi oksigen reaktif. Oksigen reaktif (reactive oxygen species atau ROS) dapat terbentuk secara endogen maupun eksogen, sebagai bagian dari aktivitas metabolik regular, aktivitas fisik, gaya hidup dan diet. Stress oksidatif pada manusia, terutama di perkotaan cenderung meningkat. Stress oksidatif disebabkan oleh paparan seperti radiasi, rokok, polusi udara, logam berat, pestisida dan food additive (Miharja 2005).

Keadaan stress oksidatif biasanya terjadi bila jumlah radikal bebas lebih tinggi dibandingkan jumlah antioksidan dalam tubuh. Stress oksidatif tubuh dapat ditentukan dengan mengukur salah satu parameternya, yaitu kadar malondialdehid (MDA) dalam plasma. Semakin tinggi kadar MDA plasma maka semakin tinggi stress oksidatif yang terjadi dalam sel-sel tubuh (Valko 2006).

Konsentrasi MDA dalam material biologi telah digunakan secara luas sebagai indicator kerusakan oksidatif pada lemak tak jenuh sekaligus merupakan indikator keberadaan radikal bebas (Zakaria 1996).

Makhluk hidup memiliki cara untuk melindungi tubuh dari bahaya radikal bebas atau dikenal sebagai spesies oksigen reaktif (Reactive Oxigen Species, ROS) yang terbentuk sebagai hasil dari metabolisme oksidatif yaitu dengan sistem antioksidasi tubuh. Secara alami tubuh dapat menghasilkan antioksidan, seperti superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), glutation peroksidase (GPx), glutation reduktase (GR) dan seruloplasmin dan disebut sebagai antioksidan endogen. Bila sistem antioksidan endogen tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas, maka sangat dibutuhkan antioksidan dari luar (antioksidan eksogen) seperti vitamin E, vitamin A, vitamin C dan senyawa- senyawa flavonoid untuk mencegah kerusakan oksidatif yang dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam penyakit (Simanjuntak 2007).

Penelitian Yuliani et al (2002) pada tikus usia 3 bulan yang diberi pakan tinggi lemak menunjukkan bahwa pemberian vitamin E dengan dosis 120 IU, 240 IU dan 480 IU dapat menurunkan kadar malondialdehid (MDA) plasma secara signifikan dibandingkan kontrol. Penelitian Stadtman (1991) pada perokok yang diberikan vitamin C dosis 1500 mg/hari dapat melindungi terbentuknya

peroksidasi lipid melalui penurunan kadar MDA dalam plasma. Penelitian Pironi et al (1998) pada 6 laki-laki dan 6 perempuan yang diberikan formulasi tokoferol, seng (Zn), tembaga (Cu), dan mangan yang direkomendasikan oleh American Medical Association dapat mempertahankan aktivitas SOD dan stress peroksidatif. Meskipun demikian, penelitian yang membandingkan efektivitas antar suplemen vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral sebagai antioksidan terhadap radikal bebas dalam tubuh masih terbatas. Di samping itu, kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi suplemen antioksidan menjadi fenomena tersendiri.

Mahasiswi alih jenis merupakan salah satu kelompok yang rentan terkena berbagai radikal bebas yang berasal dari aktivitas metabolik regular, aktivitas fisik, gaya hidup maupun diet. Perkuliahan yang dimulai pada sore hari sampai malam, tidur yang terlalu larut menuntut tubuh untuk lebih banyak beraktivitas (stress), Selain itu, polutan yang berasal dari asap kendaran bermotor, rokok (pasif) dan lainnya. Tidak hanya itu, makanan juga dapat menjadi penyebab meningkatnya radikal bebas dalam tubuh. Mahasiswi alih jenis sangat gemar mengonsumsi makanan gorengan seperti tempe, bakwan, molen, pisang, tahu, combro, ubi dan kentang karena harganya yang murah, ataupun pecel ayam dan pecel lele. Baik gorengan maupun pecel ayam ataupun lele yang dijual, digoreng menggunakan minyak yang berwarna keruh hampir berwarna hitam menandakan minyak telah digunakan berulang-ulang oleh penjual. Minyak tersebut memiliki peroksida lipid yang tinggi dan mungkin dapat menjadi penyebab meningkatnya radikal bebas dalam tubuh.

Penelitian Foote et al (2003) menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin mempengaruhi konsumsi suplemen makanan, dimana konsumsi suplemen di kalangan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (56% Vs. 48%). Hasil survey Fitriani (2007) konsumen suplemen perempuan Indonesia mencapai 18,9

% dari seluruh populasi perempuan dewasa Indonesia.

Penelitian Siahaan (2007) terhadap mahasiswa putri TPB-IPB 2006/2007 menunjukkan bahwa suplemen antioksidan yang biasa dikonsumsi adalah vitamin C (88,3%), vitamin E (1,7%) dan multivitamin-mineral (1,7%). Demikian juga di kalangan mahasiswa Program Alih Jenis terdapat kecenderungan mengonsumsi suplemen, baik vitamin C, vitamin E ataupun multivitamin-mineral.

Sementara itu, suplemen yang beredar di pasaran umumnya berupa vitamin C 500 mg, vitamin E 200 IU, serta suplemen multivitamin-mineral. Dengan

mempertimbangkan berbagai hasil penelitian sebelumnya dan fenomena kebisaan mengonsumsi suplemen di kalangan mahasiswi Alih Jenis dinilai perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan efektifitas suplemen vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral terhadap penurunan status oksidatif dengan menggunakan parameter kadar MDA plasma pada mahasiswi alih jenis Institut Pertanian Bogor.

Tujuan Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas suplemen vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral terhadap penurunan status oksidatif dengan parameter kadar malondialdehid (MDA) plasma mahasiswi alih jenis Institut Pertanian Bogor.

Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui karakteristik individu sampel.

2. Menganalisis konsumsi pangan sumber vitamin C, vitamin E, seng dan Tembaga sampel.

3. Menganalisis asupan dan tingkat kecukupan energi dan zat gizi rata-rata sampel per hari.

4. Menganalisis kadar MDA plasma sampel sebelum dan setelah pemberian suplemen.

5. Mengetahui perbedaan penurunan kadar MDA plasma sampel antar kelompok yang diberi suplemen vitamin C, vitamin E dan multivitamin- mineral.

Hipotesis

1. Pemberian suplemen vitamin C dapat menurunkan kadar MDA plasma.

2. Pemberian suplemen vitamin E dapat menurunkan kadar MDA plasma.

3. Pemberian suplemen multivitamin-mineral dapat menurunkan kadar MDA plasma.

4. Terdapat perbedaan penurunan MDA akibat pemberian vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan masyarakat tentang pemanfaatan vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral sebagai antioksidan terhadap radikal bebas dengan parameter lemak peroksida, serta sebagai acuan untuk memilih antioksidan mana yang lebih efektif dalam menangkal radikal bebas.

TINJAUAN PUSTAKA

Radikal Bebas

Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai suatu molekul, atom, atau beberapa atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbit luarnya sehingga bersifat sangat reaktif. Suatu molekul bersifat stabil bila elektronnya berpasangan, tetapi bila tidak berpasangan (single) molekul tersebut menjadi tidak stabil dan memiliki potensi untuk merusak. Bila molekul tidak stabil ini mengambil satu elektron dari senyawa lain maka molekul tersebut menjadi stabil sedangkan molekul yang diambil elektronnya menjadi tidak stabil berubah menjadi radikal dan memicu reaksi pembentukan radikal bebas berikutnya (reaksi berantai) (Yuniastuti 2008).

Menurut Yuniastuti (2008) radikal bebas bersumber dari berbagai hal, antara lain: radiasi sinar X dan sinar ultraviolet, polusi udara akibat asap kendaraan bermotor, gas buang dari pabrik, atau asap rokok. Beberapa kondisi juga bisa memicu terbentuknya radikal bebas di dalam tubuh, misalnya stress, sakit, olah raga berlebihan dan lain-lain. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada sel karena dapat menimbulkan kerusakan pada protein, (aktivitas enzim terganggu) dan asam nukleat (kerusakan DNA, mutasi sel).

Sebagai akibatnya. pertumbuhan dan perkembangan sel menjadi tidak wajar, bahkan dapat menyebabkan kematian sel.

Radikal dalam tubuh berasal dari dalam (endogen) atau dari luar tubuh (eksogen). Secara endogen, radikal bebas terbentuk sebagai respon normal dari rantai peristiwa biokimia dalam tubuh. Secara alamiah radikal bebas dibentuk dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia, binatang dan tumbuhan. Dalam kondisi normal jumlah radikal tersebut berada dalam keseimbangan atau terkendali. Sumber radikal bebas endogen tersebut berasal dari proses otooksidasi, oksidasi enzimatik, respiratory burst, reaksi yang dikatalisis ion logam transisi, dan ischemia reperfusion injury (Khachik 2002).

Radikal terpenting yang terdapat dalam tubuh merupakan derivat oksigen atau oksi-radikal yang sering disebut reactive Oxygen Species (ROS). Radikal tersebut terdapat dalam bentuk singlet oxygen (1O2*), anion superoksida (O2*), radikal hidroksil (OH*), nitrogen oksida (NO*), peroksinitrit (ONOO-), asam hipoklor (HOCl), hydrogen peroksida (H2O2), radikal alkoksil (LO*) dan radikal peroksil (LO2*) (Helliwell, Gutteridge 1999).

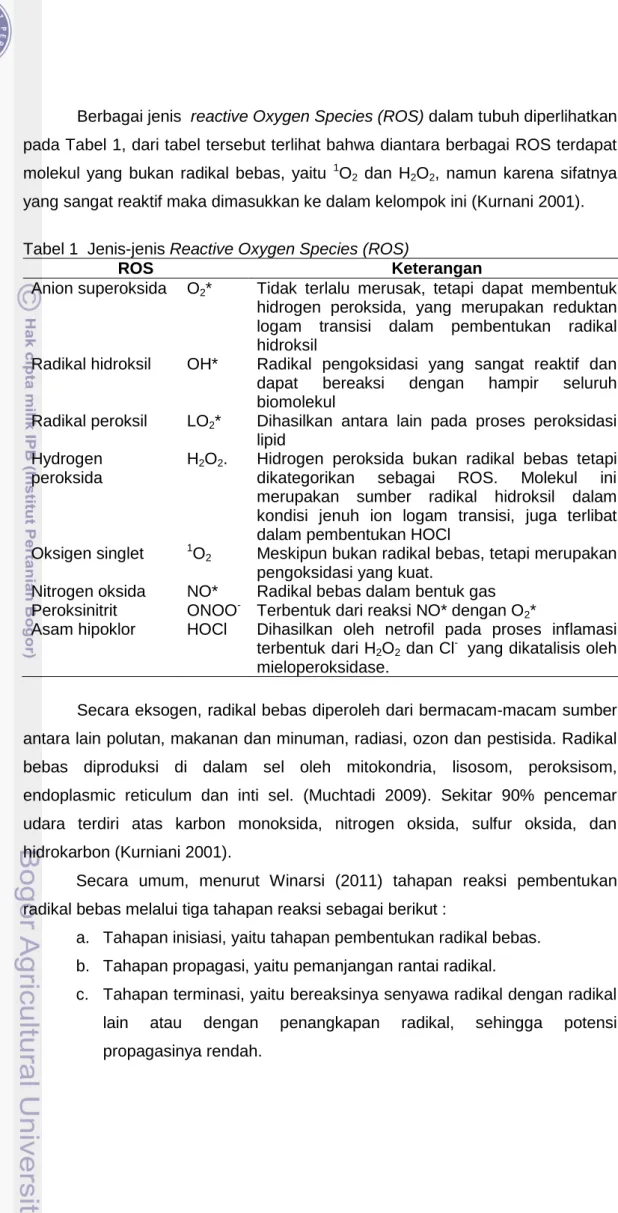

Berbagai jenis reactive Oxygen Species (ROS) dalam tubuh diperlihatkan pada Tabel 1, dari tabel tersebut terlihat bahwa diantara berbagai ROS terdapat molekul yang bukan radikal bebas, yaitu 1O2 dan H2O2, namun karena sifatnya yang sangat reaktif maka dimasukkan ke dalam kelompok ini (Kurnani 2001).

Tabel 1 Jenis-jenis Reactive Oxygen Species (ROS)

ROS Keterangan

Anion superoksida O2* Tidak terlalu merusak, tetapi dapat membentuk hidrogen peroksida, yang merupakan reduktan logam transisi dalam pembentukan radikal hidroksil

Radikal hidroksil OH* Radikal pengoksidasi yang sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan hampir seluruh biomolekul

Radikal peroksil LO2* Dihasilkan antara lain pada proses peroksidasi lipid

Hydrogen peroksida

H2O2. Hidrogen peroksida bukan radikal bebas tetapi dikategorikan sebagai ROS. Molekul ini merupakan sumber radikal hidroksil dalam kondisi jenuh ion logam transisi, juga terlibat dalam pembentukan HOCl

Oksigen singlet 1O2 Meskipun bukan radikal bebas, tetapi merupakan pengoksidasi yang kuat.

Nitrogen oksida NO* Radikal bebas dalam bentuk gas Peroksinitrit ONOO- Terbentuk dari reaksi NO* dengan O2*

Asam hipoklor HOCl Dihasilkan oleh netrofil pada proses inflamasi terbentuk dari H2O2 dan Cl- yang dikatalisis oleh mieloperoksidase.

Secara eksogen, radikal bebas diperoleh dari bermacam-macam sumber antara lain polutan, makanan dan minuman, radiasi, ozon dan pestisida. Radikal bebas diproduksi di dalam sel oleh mitokondria, lisosom, peroksisom, endoplasmic reticulum dan inti sel. (Muchtadi 2009). Sekitar 90% pencemar udara terdiri atas karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan hidrokarbon (Kurniani 2001).

Secara umum, menurut Winarsi (2011) tahapan reaksi pembentukan radikal bebas melalui tiga tahapan reaksi sebagai berikut :

a. Tahapan inisiasi, yaitu tahapan pembentukan radikal bebas.

b. Tahapan propagasi, yaitu pemanjangan rantai radikal.

c. Tahapan terminasi, yaitu bereaksinya senyawa radikal dengan radikal lain atau dengan penangkapan radikal, sehingga potensi propagasinya rendah.

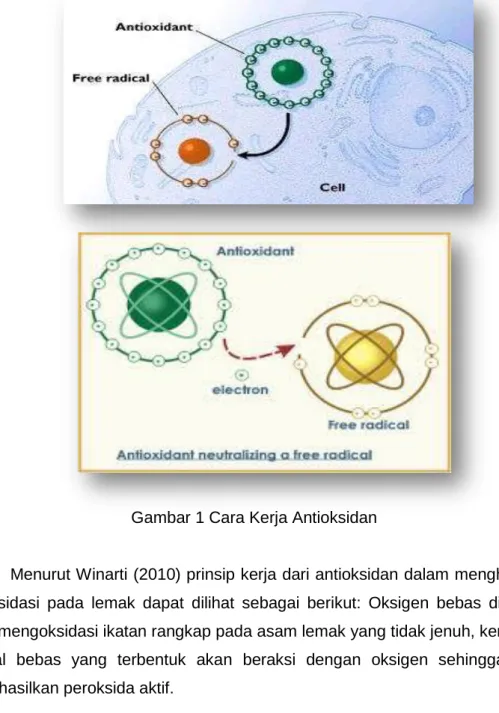

Antioksidan

Menurut Winarsi (2011) senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (electron donors). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa dihambat.

Menurut Kumalaningsih (2007), antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya dengan cuma- cuma kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Menurut Hillbom dalam Sulistyowati (2006), antioksidan adalah senyawa dalam kadar rendah mampu menghambat oksidasi molekul target sehingga dapat melawan atau menetralisir radikal bebas.

Dikenal ada tiga kelompok antioksidan, yaitu antioksidan enzimatik, antioksidan pemutus rantai dan antioksidan logam transisi terikat protein. Yang termasuk antioksidan enzimatik adalah superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), gluthathion peroksidase (GPx), gluthathion reduktase (GR) seruloplasmin.

Mekanisme kerja antioksidan enzimatik adalah mengkatalisir pemusnahan radikal bebas dalam sel. Antioksidan pemutus rantai adalah molekul kecil yang dapat menerima dan memberi elektron dari atau ke radikal bebas, sehingga membentuk senyawa baru yang stabil, contoh antioksidannya adalah vitamin E dan vitamin C. Sedangkan antioksidan logam transisi terikat protein bekerja mengikat ion logam seperti fe2+ dan Cu2+ contohnya Flavonoid dapat mencegah radikal bebas. Antioksidan jenis ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas (Winarsi 2011).

Menurut Winarno (2002) antioksidan dikelompokkan menjadi dua, yaitu antioksidan primer dan antioksidan sekunder. Antioksidan primer adalah suatu zat yang dapat menghentikan reaksi berantai pembentukan radikal yang melepaskan hidrogen. Zat-zat yang termasuk golongan antioksidan primer dapat berasal dari alami maupun buatan. Antioksidan alami antara lain vitamin E, vitamin C, lesitin dan gosipol. Antioksidan sekunder adalah suatu zat yang dapat mencegah kerja prooksidan sehingga digolongkan sebagai sinergik. Beberapa asam organik tertentu, biasanya asam di- atau trikarboksilat, dapat mengikat

logam-logam (sequestram). Sebagai contoh, satu molekul asam sitrat akan mengikat prooksidan Fe seperti sering dilakukan pada minyak kacang kedelai.

Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi atau menghentikan reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi dapat disebabkan oleh empat macam mekanisme reaksi, yaitu: 1). Pelepasan hidrogen dari antioksidan, 2) Pelepasan elektron dari antioksidan, 3). Adisi lemak ke dalam cincin aromatik pada antioksidan, 4). Pembentukan senyawa kompleks antara lemak dan cincin aromatik dari antioksidan (Winarti 2010).

Gambar 1 Cara Kerja Antioksidan

Menurut Winarti (2010) prinsip kerja dari antioksidan dalam menghambat otooksidasi pada lemak dapat dilihat sebagai berikut: Oksigen bebas di udara akan mengoksidasi ikatan rangkap pada asam lemak yang tidak jenuh, kemudian radikal bebas yang terbentuk akan beraksi dengan oksigen sehingga akan menghasilkan peroksida aktif.

RH + O2 R* + OOH Asam lemak tak jenuh Oksigen Radikal bebas

R* + O2 ROO*

Radikal bebas Oksigen Peroksida aktif

Apabila dalam suatu asam lemak yang terdapat dalam minyak tidak mengandung antioksidan, maka peroksida aktif akan bereaksi dengan ikatan rangkap lemak. Apabila ditambah suatu antioksidan, maka peroksida aktif akan bereaksi dengan antioksidan tersebut. Sehingga pembentukan radikal bebas dapat dihentikan dengan penambahan suatu antioksidan.

Vitamin C (Asam Askorbat)

Vitamin C adalah vitamin larut air yang tidak disimpan oleh tubuh, diekresikan melalui urine. Dalam keadaan murni vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 176,13 dan rumus molekul C6H6O6, vitamin C juga mudah teroksidasi secara reversible membentuk asam dehidro-L askorbat dan kehilangan 2 atom hidrogen. Vitamin C memiliki struktur yang mirip dengan struktur monosakarida, tetapi mengandung gugus enadiol (Zakaria et al 1996).

Vitamin C terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam askorbat (bentuk tereduksi) dan L-asam dehidro askorbat (bentuk teroksidasi). Oksidasi bolak-balik L-asam askorbat menjadi L-asam dehidro askorbat terjadi bila bersentuhan dengan Cu, panas atau alkali. Kedua bentuk vitamin C aktif secara biologik tetapi bentuk tereduksi adalah yang paling aktif (Almatsier 2004).

Menurut Muchtadi et al (1993) isomer-L. Isomer ini memiliki aktivitas lebih besar di bandingkan dengan bentuk isomer D. Aktivitas vitamin C bentuk D hanya 10% dari aktivitas isomer L.

Vitamin C adalah vitamin yang penting dalam diet manusia. Vitamin ini banyak ditemukan dalam jaringan tanaman, Daun-daunan hijau mengandung vitamin C dalam jumlah yang sama dengan yang dikandung klorofil.

Takaran yang dianjurkan untuk konsumsi vitamin C adalah; anak-anak:

30-45 mg/hari, wanita dewasa: 60 mg/hari, pria dewasa: 60 mg/hari. Pada RDA (Recommended Dietary Allowances), maka anjuran konsumsi vitamin C adalah 60-100 mg/hari. Sementara untuk pengobatan dosisnya bisa mencapai 1000- 2000 mg/hari (Winarti 2010).

Perencanaan dosis vitamin C berdasarkan Tolerable Upper Intake Levels (ULs) atau angka tertinggi dari nilai zat gizi yang bila dikonsumsi tiap hari tidak membahayakan kesehatan untuk dewasa >= 19 tahun menurut food and nutrition

Board-institute of Medicine (FNB-IOM) (2004) adalah 2000 mg/hari, pada asupan normal dapat diabsorpsi sebesar 90-95%, asupan lebih dari 60 mg akan meningkatkan ekskresi bentuk vitamin C secara proporsional (WNPG 2004).

Tubuh dapat menyimpan hingga 1500 mg vitamin C bila konsumsi mencapai 100 mg sehari (Almatsier 2004).

Vitamin C sebagai Antioksidan

Vitamin C atau L-asam askorbat merupakan antioksidan yang larut dalam air (aqueous antioxidant). Senyawa ini, menurut Zakaria et al (1996), merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen rektif dalam plasma dan sel.

Sebagai antioksidan, vitamin C bekerja sebagai donor elektron, dengan cara memindahkan satu elektron ke senyawa logam Tembaga. Selain itu, vitamin C juga dapat menyumbangkan elektron ke dalam reaksi biokimia intraseluler dan ekstraseluler. Vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif di dalam sel netrofil, monosit, protein lensa dan retina. Vitamin ini juga dapat bereaksi dengan Fe-ferritin. Di luar sel, vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif, mencegah terjadinya LDL teroksidasi, mentransfer elektron ke dalam tokoferol teroksidasi, dan mengabsorpsi logam dalam saluran pencernaan (Levine et al 1995).

Vitamin C mampu mereduksi radikal superoksida, hidroksil, asam hipoklorida, dan oksigen reaktif yang berasal dari netrofil dan monosit yang teraktivasi. Antioksidan vitamin C mampu bereaksi dengan radikal bebas, kemudian mengubahnya menjadi radikal askorbil. Senyawa radikal terakhir ini akan segera berubah menjadi askorbat dan dehidroaskorbat. Asam askorbat dapat bereaksi dengan oksigen teraktivasi, seperti anion superoksida dan radikal hidroksil. Pada konsentrasi rendah, vitamin C bereaksi dengan radikal hidroksil menjadi askorbil yang sedikit reaktif, sementara pada kadar tinggi, asam ini tidak akan bereaksi (Zakaria et al 1996).

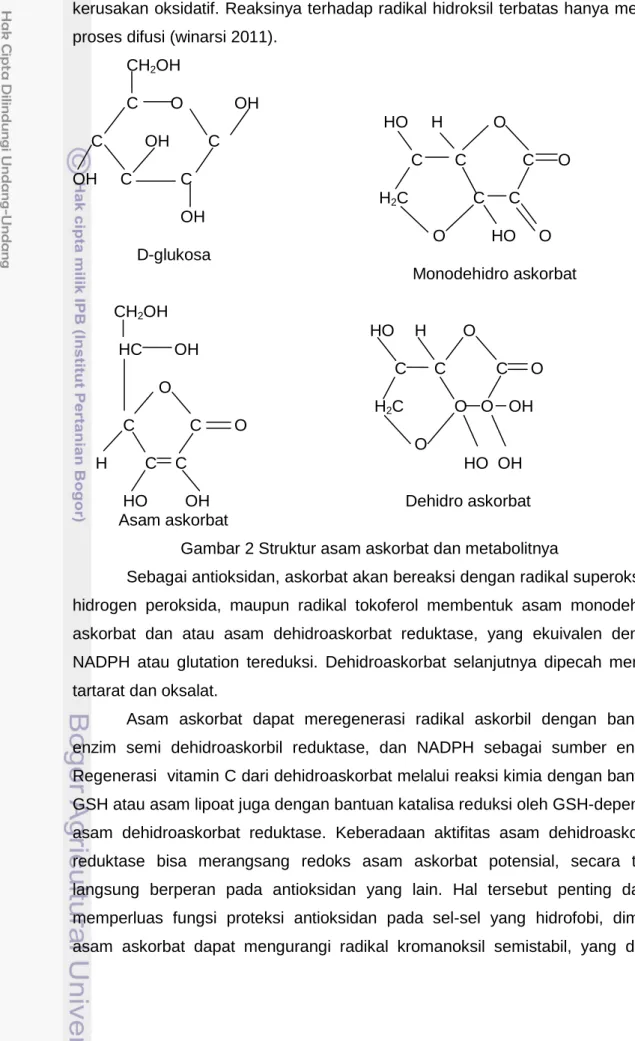

Askorbat berperan sebagai reduktor untuk berbagai radikal bebas. Selain itu juga meminimalkan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh stress oksidatif. Gambar 2 menunjukkan beberapa bentuk struktur asam askorbat dan metabolitnya. Askorbat dapat langsung menangkap radikal bebas oksigen, baik dengan atau tanpa katalisator enzim. Secara tidak langsung, askorbat dapat meredam aktivitasnya dengan cara mengubah tokoferol menjadi tereduksi.

Reaksinya terhadap senyawa oksigen reaktif lebih cepat dibandingkan dengan

komponen cair lainnya. Askorbat juga melindungi makromolekul penting dari kerusakan oksidatif. Reaksinya terhadap radikal hidroksil terbatas hanya melalui proses difusi (winarsi 2011).

CH2OH

C O OH

HO H O C OH C

C C C O OH C C

H2C C C OH

O HO O D-glukosa

Monodehidro askorbat CH2OH

HO H O HC OH

C C C O O

H2C O O OH C C O

O

H C C HO OH

HO OH Dehidro askorbat

Asam askorbat

Gambar 2 Struktur asam askorbat dan metabolitnya

Sebagai antioksidan, askorbat akan bereaksi dengan radikal superoksida, hidrogen peroksida, maupun radikal tokoferol membentuk asam monodehidro askorbat dan atau asam dehidroaskorbat reduktase, yang ekuivalen dengan NADPH atau glutation tereduksi. Dehidroaskorbat selanjutnya dipecah menjadi tartarat dan oksalat.

Asam askorbat dapat meregenerasi radikal askorbil dengan bantuan enzim semi dehidroaskorbil reduktase, dan NADPH sebagai sumber energi.

Regenerasi vitamin C dari dehidroaskorbat melalui reaksi kimia dengan bantuan GSH atau asam lipoat juga dengan bantuan katalisa reduksi oleh GSH-dependen asam dehidroaskorbat reduktase. Keberadaan aktifitas asam dehidroaskorbat reduktase bisa merangsang redoks asam askorbat potensial, secara tidak langsung berperan pada antioksidan yang lain. Hal tersebut penting dalam memperluas fungsi proteksi antioksidan pada sel-sel yang hidrofobi, dimana asam askorbat dapat mengurangi radikal kromanoksil semistabil, yang dapat

meregenerasi bentuk aktif metabolik dari antioksidan lipid vitamin E (α-tocopherol recycling) (Combs dalam Sareharto 2010).

Asam askorbat dapat mendonorkan satu atom hidrogen pada radikal tokoferoksil dengan kecepatan 2x105/M/s. Karena adanya perbedaan potensial reduksi 1 –elektron standar antara asam askorbat (282 mV) dan tokoferol (480 mV) (Muchtadi 2009).

Vitamin E

Vitamin E adalah salah satu fitonutrien penting dalam minyak makan.

Vitamin ini secara alami memiliki 8 isomer yang dikelompokkan dalam 4 tokoferol α, β, γ, δ dan 4 tokotrienol α, β, γ, δ homolog. Suplemen vitamin E yang ada di pasaran umumnya tersusun atas tokoferol dan tokotrienol yang diyakini merupakan atioksidan potensial (Winarsi 2011).

Berdasarkan jumlah gugus metil pada inti aromatik tokotrienol, dikenal 6 jenis tokoferol, yaitu α, β, γ, δ, ε, dan δ, di antara keenam bentuk tokoferol tersebut, yang paling aktif adalah α tokoferol. Oleh sebab itu, aktivitas vitamin E diukur sebagai α tokoferol.

Menurut Almatsier (2004) ada empat jenis tokoferol yang penting dalam makanan α, β, γ, δ tokoferol dan tokotreinol. Karakteristik kimia utamanya adalah bertindak sebagai antioksidan. Tokoferol terdiri atas struktur cincin 6- kromanol dengan rantai samping jenuh panjang enam belas karbon fitol.

Perbedaan antarjenis tokoferol terletak pada jumlah dan posisi gugus metal struktur cincin.

Tokotrienol mempunyai tiga ikatan rangkap pada rantai samping.

Perbedaan struktur ini mempengaruhi tingkat aktivitas enzim vitamin E secara biologik. Tokotrienol tidak banyak terdapat di alam dan kurang aktif secara biologik. Alfa-tokoferol adalah bentuk vitamin E paling aktif, yang digunakan pula sebagai standar pengukuran vitamin E dalam makanan. Jumlah vitamin E dalam bentuk lain disignifikankan dalam bentuk tokoferol ekivalen (TE). Bentuk sintetik vitamin E mempunyai aktivitas biologik 50% daripada alfa-tokoferol yang terdapat di alam (Almatsier 2004).

Takaran yang dianjurkan untuk konsumsi vitamin E adalah; anak-anak: 4- 7 mg/hari, wanita dewasa: 15 mg/hari, pria dewasa : 15 mg/hari. Tolerable Upper Intake Levels (ULs) atau angka tertinggi dari nilai zat gizi yang bila dikonsumsi tiap hari tidak membahayakan kesehatan untuk dewasa>= 19 tahun menurut

food and nutrition Board and Institute of medicine (IOM) (2000) adalah 1000 mg/hari, yang di dapatkan dari suplemen.

Vitamin E sebagai Antioksidan

Vitamin E adalah vitamin larut lemak yang sangat berguna selain sebagai antioksidan. Yang terpenting dan paling diakui peran dari vitamin E yaitu melindungi polyunsaturated fatty acids PUFAs) seperti linoleat, linolenic dan arachidonic acids (Pryor dalam B. A. Bowman & R. M. Russell 2001). Selain itu, vitamin E di dalam tubuh sebagai antioksidan alami yang membuang radikal bebas dan molekul oksigen, yang penting dalam mencegah peroksidasi membran asam lemak tak jenuh (Burke 2007).

Sebagai antioksidan, α tokoferol memiliki potensi lebih tinggi daripada tokoferol yang dikenal sebagai vitamin E. Tokoferol, terutama α tokoferol merupakan antioksidan yang mampu mempertahakan integritas membran.

Senyawa tersebut dilaporkan bekerja sebagai scavenger radikal bebas oksigen, peroksida lipid, dan oksigen singlet (Winarsi 2011). Menurut Archerio et al (1992) α tokoferol merupakan bentuk suplemen vitamin E yang paling banyak.

Vitamin E atau α tokoferol merupakan antioksidan yang larut dalam lemak. Sebagai antioksidan vitamin E berfungsi sebagai donor ion hidrogen yang mampu merubah radikal peroksil (hasil peroksida lipid), menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif, sehingga tidak mampu merusak rantai asam lemak (Winarsi 2011). Di samping itu menurut Salonen et al (1997), vitamin E dan vitamin C dan β karoten atau kombinasinya dapat menghambat peroksida lipid secara in vivo.

Sebagai antioksidan vitamin E mampu bereaksi dengan radikal bebas lipid membran membentuk radikal vitamin E yang sedikit reaktif. Menurut Halliwel et al (1992) radikal vitamin E dapat mengalami regenerasi oleh adanya glutation atau asam askorbat.

Tokotrienol telah dibuktikan mempunyai aktivitas anti-kanker, dan mempunyai kemampuan menurunkan kadar kolesterol. Beberapa penelitian in vitro memperlihatkan bahwa tokotrienol dapat menghambat oksidasi terhadap LDL, lebih baik dibandingkan tokoferol.

Mekanisme antioksidan tokoferol, termasuk transfer satu atom hidrogen dari grup 6-hidroksil pada cincin kroman, serta inaktivasi singlet oxygen dan spesies reaktif lainnya. Tokoferol dapat diregenerasi kalau terdapat asam askorbat. Rantai fitil tokoferol terikat pada bilayer membran sel, sedangkan cincin

kroman yang aktif terletak pada permukaan sel. Struktur yang unik tersebut menyebabkan tokoferol dapat bekerja secara efektif sebagai antioksidan, dan dapat diregenerasi melalui reaksi dengan antioksidan lain seperti asam askorbat.

α-tokoferol mempunyai aktivitas vitamin E dan kemampuan inaktivasi singlet oxygen lebih tinggi dibandingka beta-, gamma-, dan delta-tokoferol, sedangkan gamma tokoferol mempunyai kemampuan menangkap nitrogen dioksidan dan radikal peroksinitrit dibandingkan alfa-tokoferol. Efesiensi penangkapan radikal-radikal hidroksil, akoksil dan peroksil oleh alfa-tokoferol berturut-turutadalah sekitar 1010, 108 dan 106/M/s.

Seseorang tidak akan memperoleh cukup vitamin E hanya dari makanan yang dikonsumsi. Agar dapat bertindak sebagai antioksidan, seseorang harus mengonsumsi vitamin E lebih dari AKG, umunya sekitar 100 mg/hari (Muchtadi 2009).

Multivitamin

Suplemen multivitamin adalah multivitamin tambahan pada orang dewasa sebagai pelengkap multivitamin pokok yang berasal dari makanan utama untuk menjaga vitalitas dan kesehatan seseorang. Menurut Ransley et al (2001), Multivitamin merupakan kombinasi dari berbagai vitamin, atau berbagai vitamin dan mineral.

Menurut Ahira (2007), mesignifikankan bahwa suplemen multivitamin adalah vitamin yang diolah sedemikian rupa dan sudah berbentuk pil atau kapsul, yang dapat mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin C, seng (Zn), tembaga (Cu), selenium (Se) dan lain-lain.

Superoksida dismutase (SOD) yang merupakan salah satu antioksidan endogen yang mengandung logam-logam esensial tembaga (Cu) dan seng (Zn) untuk melakukan fungsi katalisasi beberapa reaksi kimia dalam sel. Dalam keadaan bebas, besi dan tembaga adalah promotor berkemampuan sangat besar dalam melakukan reaksi oksidasi yang merusak. Logam-logam ini juga dibutuhkan dalam pertahanan antioksidan. Logam-logam ini berikatan dengan SOD dan mengkatalis reaksi dua molekul superoksida dengan ion H+ untuk membentuk hidrogen peroksida (H2O2) dan O2. SOD yang berikatan dengan logam dapat mempercepat SOD dilepaskan di darah, sehingga sel darah manusia dapat dilindungi dari serangan radikal bebas.

Mineral selenium (Se) sebagai komponen enzim glutathione peroksidase mengkatalis reaksi perubahan hidrogen peroksida menjadi glutathion (GSH) dan

air. Se berfungsi sebagai bagian integral dari sistem enzim glutation peroxidase, merubah bentuk reaksi glutathin (GSH) menjadi bentuk oksidasi glutation (GSSH) dan GSSH harus dikonversi kembali menjadi GSH. Reaksi konversi ini membutuhkan NADPH sebagai sumber energi reduksi. GSH dibutuhkan untuk menetralkan radikal bebas yang dihasilkan oleh berbagai reaksi di dalam sel.

pada waktu bersamaan merusak peroksida dengan cara mengonversi peroksida menjadi bentuk alkohol yang tidak berbahaya. Reaksi sangat penting untuk mencegah terjadinya peroksida terhadap asam-asam lemak tak jenuh (kolesterol jahat).

Peroksida Lipid

Peroksida lipid terbentuk sebagai hasil reaksi antara radikal bebas dengan asam lemak tidak jenuh (PUFA = Poly Unsaturated Fatty Acid) yang merupakan unsur utama dari membran sel. Proses peroksida lipid umumnya dimulai dengan penarikan atom hidrogen yang mengandung satu elektron dari ikatan rangkap PUFA membentuk radikal lipid. Penambahan oksigen akan menyebabkan terbentuknya radikal peroksil lipid yang selanjutnya akan menarik lagi atom hidrogen dari ikatan rangkap PUFA yang lain, sehingga terbentuk radikal lipid berikutnya. Sedangkan radikal peroksil lipid tersebut akan mengalamai dekomposisi menjadi peroksida lipid. Peroksida lipid bersifat tidak stabil dan akan terurai menghasilkan sejumlah senyawa, antara lain MDA (Pendit 1996).

Oksidasi lipid terjadi melalui tiga tahapan, yaitu inisiasi, propagasi dan terminasi. Reaksi inisiasi terjadi di antara asam lemak tidak jenuh dengan radikal hidroksil membentuk radikal karbon. Selanjutnya radikal karbon yang terbentuk akan beresonansi dengan elektron yang tidak berpasangan membentuk biradikal yang memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan. Reaksi ini terus berlanjut hingga senyawa radikal siap bereaksi dengan senyawa lainnya, sehingga terbentuk radikal peroksil yang memiliki 1 atom H yang berasal dari asam lemak yang terbentuk dari lipid hidroperoksida, dengan melepaskan radikal bebas lainnya untuk berpartisipasi dalam atom H berikutnya. Radikal hidroksil akan menginisiasi reaksi peroksidasi atom H tunggal, kemudian berubah menjadi produk radikal karbon (R) yang dapat bereaksi dengan atom oksigen. Radikal hidroksil juga mengawali reaktivitasnya dalam senyawa lipid (Winarsi 2011).

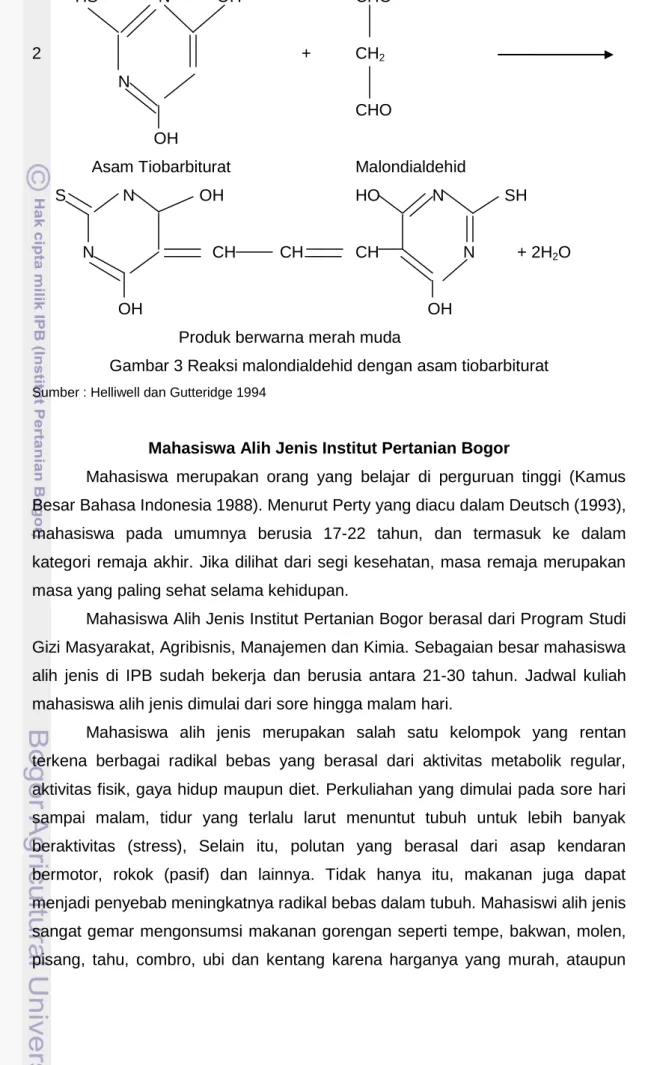

Kadar peroksida lipid dapat digunakan sebagai indikator terjadinya stress oksidatif pada jaringan. Hasil peroksida lipid dapat diperiksa dengan berbagai cara, antara lain dengan pembentukan konjugat MDA dengan asam tiobarbiturat.

Malondialdehid (MDA)

Menurut Pryor et al dalam Winarsi, MDA adalah senyawa aldehida yang merupakan produk akhir peroksida lipid di dalam tubuh. Senyawa ini memiliki tiga rantai karbon, dengan rumus molekul C3H4O2. MDA juga merupakan produk dekomposisi dari asam amino, karbohidrat kompleks, pentose dan heksosa.

Selain itu, MDA juga merupakan produk yang dihasilkan oleh radikal bebas melalui reaksi ionisasi dalam tubuh dan produk sampah biosintesis prostaglandin yang merupakan produk akhir oksidasi lipid membran.

Menurut Helliwell dan Gutteridge (1999), MDA merupakan produk oksidasi asam lemak tidak jenuh oleh radikal bebas. Di samping itu, MDA juga merupakan metabolit komponen sel yang dihasilkan oleh radikal bebas.

Konsentrasi MDA yang tinggi menunjukkan adanya proses oksidasi dalam membran sel. Status antioksidan yang tinggi biasanya diikuti oleh penurunan kadar MDA.

Pengukuran MDA mudah dilakukan baik secara spektrofotometrik atau flurometrik. Karena MDA tidak stabil maka cara penyimpanan sampel harus terlindung dari cahaya, dan bila tidak segera diperiksa harus disimpan pada suhu -700C. Penyimpanan -200C tidak memadai (Mates 2000).

Uji TBARs (thiobarbituric acid reactive substances), merupakan salah satu uji yang paling lama dan paling sering digunakan untuk mengukur proses peroksidasi lipid asam lemak tidak jenuh. Uji TBARs dapat menilai stress oksidatif berdasarkan reaksi asam tiobarbiturat dengan malondialdehid (MDA).

Supernatan plasma (setelah protein diendapkan) direaksikan dengan asam tiobarbiturat menghasilkan kromofor berwarna merah muda yang dibaca pada panjang gelombang 530nm (Gambar 3). Hasilnya dibandingkan dengan kurva standar memakai tetraetoksipropan (Jusman 2001).

HS N OH CHO

2 + CH2

N

CHO OH

Asam Tiobarbiturat Malondialdehid

S N OH HO N SH

N CH CH CH N + 2H2O

OH OH

Produk berwarna merah muda

Gambar 3 Reaksi malondialdehid dengan asam tiobarbiturat

Sumber : Helliwell dan Gutteridge 1994

Mahasiswa Alih Jenis Institut Pertanian Bogor

Mahasiswa merupakan orang yang belajar di perguruan tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988). Menurut Perty yang diacu dalam Deutsch (1993), mahasiswa pada umumnya berusia 17-22 tahun, dan termasuk ke dalam kategori remaja akhir. Jika dilihat dari segi kesehatan, masa remaja merupakan masa yang paling sehat selama kehidupan.

Mahasiswa Alih Jenis Institut Pertanian Bogor berasal dari Program Studi Gizi Masyarakat, Agribisnis, Manajemen dan Kimia. Sebagaian besar mahasiswa alih jenis di IPB sudah bekerja dan berusia antara 21-30 tahun. Jadwal kuliah mahasiswa alih jenis dimulai dari sore hingga malam hari.

Mahasiswa alih jenis merupakan salah satu kelompok yang rentan terkena berbagai radikal bebas yang berasal dari aktivitas metabolik regular, aktivitas fisik, gaya hidup maupun diet. Perkuliahan yang dimulai pada sore hari sampai malam, tidur yang terlalu larut menuntut tubuh untuk lebih banyak beraktivitas (stress), Selain itu, polutan yang berasal dari asap kendaran bermotor, rokok (pasif) dan lainnya. Tidak hanya itu, makanan juga dapat menjadi penyebab meningkatnya radikal bebas dalam tubuh. Mahasiswi alih jenis sangat gemar mengonsumsi makanan gorengan seperti tempe, bakwan, molen, pisang, tahu, combro, ubi dan kentang karena harganya yang murah, ataupun

pecel ayam dan pecel lele. Baik gorengan maupun pecel ayam ataupun lele yang dijual, digoreng menggunakan minyak yang berwarna keruh hampir berwarna hitam menandakan minyak telah digunakan berulang-ulang oleh penjual. Minyak tersebut memiliki peroksida lipid yang tinggi dan mungkin dapat menjadi penyebab meningkatnya radikal bebas dalam tubuh.

Menurut Papalia dan Olds (1988), kondisi kejiwaan dan gaya hidup adalah penyebab paling umum dari terjadinya masalah-masalah fisik. Ruang lingkup masalah tersebut adalah kebiasaan makan yang salah (eating disorders).

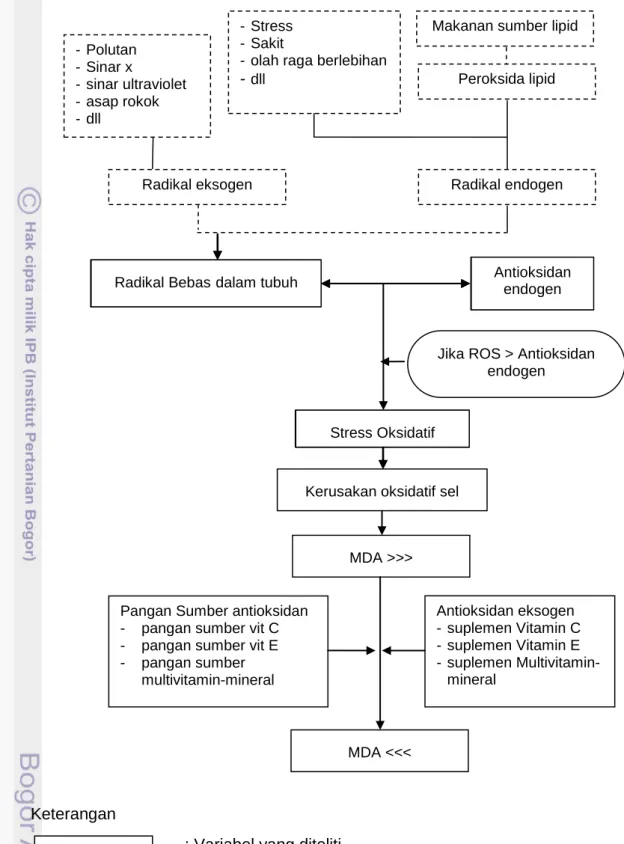

KERANGKA PEMIKIRAN

Radikal bebas dalam tubuh dapat berasal dari dalam (endogen) atau dari luar tubuh (eksogen). Secara endogen, radikal bebas dapat berasal dari makanan sumber lipid yang dapat membentuk peroksidasi lipid di dalam tubuh, selain itu, radikal radikal endogen juga bisa disebabkan oleh kondisi stress, sakit dan olah raga yang berlebihan. Secara eksogen, radikal bebas bersumber dari polutan, sinar X, asap rokok, radiasi dan lain-lain.

Secara alami tubuh dapat menghasilkan antioksidan, yang disebut sebagai antioksidan endogen seperti superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), glutation peroksidase (GPx), glutation reduktase (GR) dan seruloplasmin.

Apabila jumlah radikal bebas lebih tinggi dibandingkan antioksidan endogen dapat menimbulkan stress oksidatif dalam tubuh. Stress oksidatif dalam tubuh menimbulkan kerusakan pada sel. Stress oksidatif dalam tubuh dapat diukur dengan menggunakan salah satu parameternya yaitu kadar MDA plasma.

Semakin tinggi stress oksidatif yang terjadi dalam tubuh maka semakin tinggi kadar MDA plasma.

Stress oksidatif dalam tubuh dapat diredam oleh antioksidan eksogen baik yang alami berasal dari bahan pangan ataupun yang berasal dari suplemen seperti suplemen vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral, sehingga dapat menurunkan kadar MDA plasma.

Mahasiswi Alih Jenis merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami stress oksidatif. Perkuliahan yang dimulai pada sore hingga malam hari, menuntut mahasiswi untuk tidur lebih larut dibandingkan kebiasaan tidur orang pada umumnya, dan juga pola belajar yang berbeda jika dibandingkan dengan kebiasaan belajar di D3. Di samping itu, Mahasiswi alih jenis sangat gemar mengonsumsi makanan gorengan karena banyk dijual di sekitar tempat tinggal, harganya terjangkau dan menimbulkan rasa kenyang, seperti tempe, bakwan, molen, pisang, tahu, combro, ubi dan kentang karena harganya yang murah, ataupun pecel ayam dan pecel lele. Baik gorengan maupun pecel ayam ataupun lele yang dijual, digoreng menggunakan minyak yang berwarna keruh hampir berwarna hitam menandakan minyak telah digunakan berulang-ulang oleh penjual. Minyak tersebut memiliki peroksida lipid yang tinggi dan mungkin dapat menjadi penyebab meningkatnya radikal bebas dalam tubuh.

Keterangan

: Variabel yang diteliti : Variabel yang tidak diteliti : Hubungan yang diteliti : Hubungan yang tidak diteliti

Gambar 4 Kerangka pemikiran hubungan antara konsumsi suplemen vitamin C, vitamin E dan multivitamin-mineral terhadap kadar MDA plasma Radikal Bebasdalam tubuh

Stress Oksidatif - Polutan

- Sinar x

- sinar ultraviolet - asap rokok - dll

Makanan sumber lipid - Stress

- Sakit

- olah raga berlebihan

- dll Peroksida lipid

Radikal eksogen Radikal endogen

Antioksidan endogen

Jika ROS > Antioksidan endogen

Kerusakan oksidatif sel

Pangan Sumber antioksidan - pangan sumber vit C - pangan sumber vit E - pangan sumber

multivitamin-mineral

Antioksidan eksogen - suplemen Vitamin C - suplemen Vitamin E - suplemen Multivitamin-

mineral MDA >>>

MDA <<<

Radikal Bebasdalam tubuh

Stress Oksidatif

Antioksidan endogen

DEFINISI OPERASIONAL

Mahasiswi Alih Jenis adalah kelompok yang rentan terkena radikal bebas baik secara endogen ataupun eksogen.

Radikal bebas adalah suatu molekul, atom atau beberapa atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbit luarnya sehingga bersifat sangat reaktif yang bersumber dari Polutan, sinar x, sinar ultraviolet, asap rokok, stress, sakit, olah raga berlebihan dan makanan sumber lipid.

Stres oksidatif adalah keadaan di mana kadar radikal bebas dalam tubuh yang meningkat melebihi kemampuan dari jumlah system antioksidan dalam tubuh untuk mengatasinya.

Kerusakan oksidatif sel adalah suatu kerusakan pada sel dikarenakan serangan radikal bebas yang menimbulkan kerusakan pada protein, asam nulkeat (DNA), dan kerusakan pada lipid.

Peroksida Lipid adalah rusaknya asam lemak tidak jenuh ganda teroksidasi oleh radikal bebas yang menyerang membrane sel.

Malondialdehid (MDA) senyawa yang tidak stabil dari penguraian peroksida lipid sebagai akibat dari terjadinya reaksi antara radikal bebas dengan asam lemak tak jenuh dan merupakan salah satu parameter stress oksidatif dalam tubuh.

Suplemen vitamin E adalah antioksidan vitamin E yang diberikan dalam bentuk kapsul dengan dosis 200 IU (8x AKG) selama satu minggu pada sampel untuk menurunkan kadar malondialdehid (MDA) plasma.

Suplemen vitamin C adalah antioksidan vitamin C yang diberikan dalam bentuk tablet dengan dosis 500 mg (8x AKG) selama satu minggu pada sampel untuk menurunkan kadar malondialdehid (MDA) plasma.

Suplemen multivitamin adalah vitamin dan mineral (Vitamin C, Seng dan Se) yang diberikan dalam bentuk tablet dengan dosis vitamin C 500 mg, vitamin E 30 mg, Seng 15 mg, Tembaga 1,5 mg pada sampel untuk menurunkan kadar malondialdehid (MDA) plasma.

21

Makanan sumber lipid adalah semua pangan maupun olahannya yang mengandung lemak tinggi, seperti kacang-kacangan, daging sapi, keju, gorengan, sate, ayam goreng dan lain-lain

Sumber vitamin C adalah semua pangan yang mengandung tinggi vitamin C, seperti daun singkong, daun katuk, daun melinjo, daun papaya, sawi, jambu biji, papaya, mangga, kedondong, jeruk manis, dan lain-lain.

Sumber vitamin E adalah semua pangan yang mengandung tinggi vitamin E seperti jagung, kacang kedele, kacang tanah, daging, telur, susu dan lain-lain.

Sumber Seng (Zn) adalah semua pangan yang mengandung tinggi seng (Zn) seperti daging, hati, kerang dan telur.

Sumber Selenium (Se) adalah semua pangan yang mengandung tinggi selenium seperti makanan laut, hati, ginjal, daging dan unggas.

Sumber Tembaga (Cu) adalah semua pangan yang mengandung tinggi tembaga seperti hati dan udang.

METODE PENELITIAN

Desain, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimental dengan pre- post test with control design (Bhisma 2003), karena analisis dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Lokasi penelitian yaitu lingkungan Institut Pertanian Bogor. Analisis kadar MDA plasma dilakukan di Laboratorium Biokimia Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB). Penelitian dilakukan dari bulan Mei hingga September 2011. Penelitian ini telah direview oleh tim Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Indonesia dengan dikeluarkannya Ethical Approval atau ethical clearance No.

KE.01.07/EC/418/2011 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2011 (Lampiran 1).

Jumlah dan Cara Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi Alih Jenis Institut Pertanian Bogor. Teknik pemilihan dan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Semua sampel, baik perlakuan maupun kontrol harus memenuhi persyaratan inklusi maupun eksklusi yang ditetapkan.

Syarat inklusi yang harus dipenuhi oleh sampel adalah:

1. Memiliki rentang umur 16-29 tahun.

2. Belum pernah mendapatkan intervensi suplementasi serupa dalam waktu yang berdekatan, serta

3. Bersedia mengisi informed concent dan berpartisipasi dalam penelitian.

4. IMT tidak lebih dari 25 kg/m2.

Syarat ekslusi yang harus dipenuhi oleh sampel adalah:

1. Hamil atau menyusui.

2. Merokok.

3. Menderita suatu penyakit yang mengharuskannya cek rutin, serta

4. Pindah atau berada di luar lokasi dalam jangka waktu lama, sehingga tidak dapat mengikuti perlakuan.

Jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus berikut (Supranto 2000):

(t-1) (r-1) ≥ 15

23

Keterangan:

t = banyaknya kelompok

r = jumlah replikasi per kelompok

Berdasarkan rumus tersebut, dengan jumlah 4 kelompok (t=4), maka jumlah sampel minimal setiap kelompok (r) yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Dengan demikian jumlah sampel secara keseluruhan adalah 24 orang.

Metode Intervensi

Kelompok perlakuan dibagi menjadi 4, dengan masing-masing kelompok terdiri dari enam sampel. Kelompok perlakuan tersebut adalah :

1. Kelompok yang diberi vitamin C dosis 500 mg.

2. Kelompok yang diberi vitamin E dengan dosis 200IU (setara 133 mg).

3. Kelompok yang diberi multivitamin-mineral, yaitu vitamin C 500 mg, vitamin E 30 mg, Seng 15 mg, Tembaga 1,5 mg, serta

4. Kelompok kontrol (tidak mendapatkan suplemen).

Dosis diberikan 8 kali dari AKG, untuk vitamin C kebutuhan wanita dewasa adalah 60 mg/orang/hari. Untuk perlakuan diberikan 8 kali AKG yaitu 500 mg. Sedangkan untuk vitamin E kebutuhan wanita dewasa adalah 15 mg/orang /hari, untuk perlakuan diberikan 8 kali AKG yaitu 200 IU, dikonversi dalam mg yaitu menjadi 133mg. Multivitamin-mineral yang digunakan adalah multivitamin dengan komposisi tiap kaplet yaitu vitamin B1 15 mg, vitamin B2 15 mg, vitamin B3 50 mg, vitamin B5 20 mg, vitamin B6 20 mg, vitamin B12 12 mcg, biotin 45 mcg, asam folat 400 mcg, vitamin C 500 mg, vitamin D 200 IU, vitamin E 30 mg, seng 15 mg, tembaga 1,5 mg dan calcium 100 mg.

Tolerable Upper Intake Levels (ULs) atau angka tertinggi dari nilai zat gizi yang bila dikonsumsi tiap hati tidak membahayakan kesehatan untuk dewasa ≥ 19 tahun menurut food and nutrition Board-institute of Medicine (FNB-IOM) (2004) adalah 2000 mg/hari (WNPG 2004).

Tolerable Upper Intake Levels (ULs) atau angka tertinggi dari nilai zat gizi yang bila dikonsumsi tiap hari tidak membahayakan kesehatan untuk dewasa

≥19 tahun menurut food and nutrition Board and Institute of medicine (IOM) (2000) adalah 1000 mg/hari, yang di dapatkan dari suplemen. Vitamin C, vitamin E dan multivitamin mineral diberikan secara oral.

Jenis dan Cara Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari data karakteristik, data konsumsi dan data kadar MDA plasma.

a. Data Identitas

Data karekteristik keluarga sampel meliputi pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Depkes 2008 klasifikasi tingkat pendidikan menjadi 6 golongan yaitu tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan tamat perguruan tinggi. Sedangkan pekerjaan diklasifikasikan menjadi swasta, PNS, wiraswasta, petani dan Ibu Rumah Tangga.

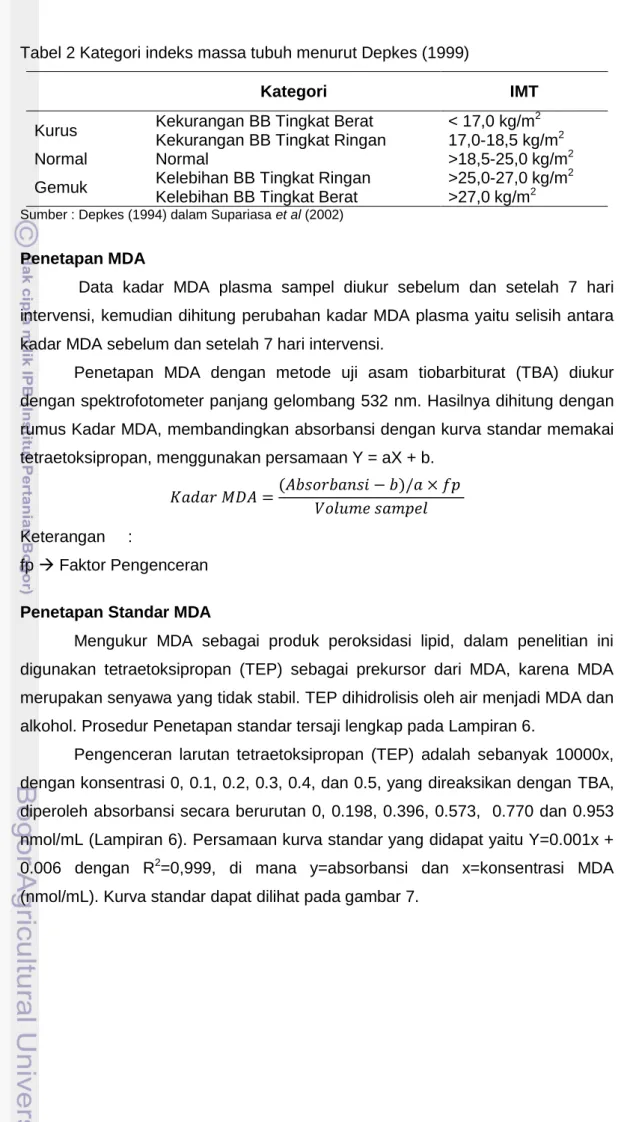

Data karakteristik sampel meliputi nama, umur, departemen dan riwayat penyakit dilakukan dengan wawancara. Data berat badan, tinggi badan dilakukan dengan penimbangan dan pengukuran, lalu dihitung Indeks Massa Tubuh (IMT) didapatkan dari hasil perhitungan:

IMT= Berat badan (kg) [tinggi badan (cm)]2

b. Data Konsumsi

Data konsumsi didapatkan dari food record selama perlakuan (7 hari) pada sampel dengan menggunakan form food record dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari selama 24 jam, sedangkan untuk mengetahui data frekuensi konsumsi makanan sumber antioksidan selama 1 minggu terakhir sampel digunakan food frequency. Form food record dan food frequency dapat dilihat pada lampiran 4 dan lampiran 3.

c. Data Ketaatan Mengonsumsi Suplemen

Sampel harus mengonsumsi suplemen selama satu minggu berturut- turut. Ketaatan sampel dalam mengonsumsi suplemen diamati dengan mengisi form kepatuhan.

d. Data Kadar Malondialdehid (MDA) Plasma

Data pengukuran radikal bebas didapatkan dengan menentukan kadar lemak peroksida dengan menggunakan metode MDA (Malondialdehid), dilakukan sebelum dan setelah 7 hari intervensi dengan duplo.

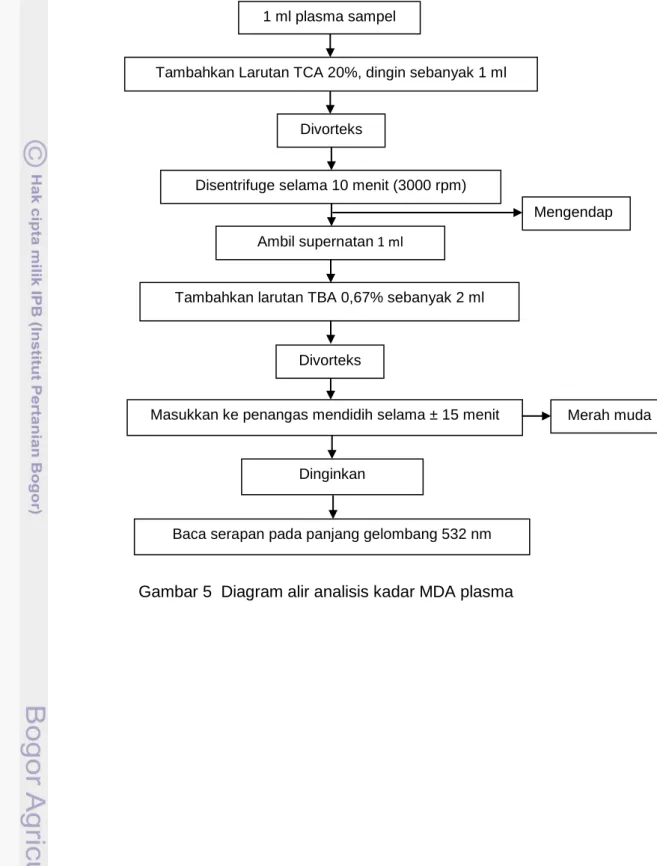

Prinsip

Penetapan MDA dengan metode uji asam tiobarbiturat (TBA) dapat diukur secara spektrofotometrik berdasarkan prinsip bahwa asam lemak tidak jenuh jamak (PUFA) dapat mengalami proses peroksidasi menjadi peroksida lipid yang kemudian mengalami dekomposisi menjadi malondialdehid (MDA). MDA bila direaksikan dengan asam tiobarbituburat (thiobarbiriuric acid, TBA), akan membentuk senyawa berwarna merah muda yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 532 nm. Jumlah MDA yang terbentuk dapat menggambarkan proses peroksidasi lipid (Soewoto et al 2001).

Bahan dan Alat

Bahan yang dibutuhkan untuk analisis:

Bahan analisis adalah

Plasma yang diperoleh dari darah vena yang diambil dari vena mediana cubiti sebanyak 5 ml dan pemisahan dengan cara pemusingan menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit.

Reagen yang digunakan adalah

a. Larutan asam trikloroasetat (TCA) 20 % ( 20 gram TCA dilarutkan dalam 100 ml Aquades bebas ion)

b. Larutan asam tiobarbiturat (TBA) 0,67% (0,67 gram TBA dilarutkan dalam 100 ml Asam asetat)

c. Larutan standar tetraetoksipropan d. Aquades bebas ion

Alat yang digunakan dalam penelitian:

Alat untuk pengambilan darah adalah a. Spuit

b. Jarum suntik ukuran G23 c. Kapas

d. Alkohol

e. Tabung EDTA 5 ml

Alat untuk analisis radikal bebas dengan analisis lemak peroksida (MDA) adalah

a. Tabung reaksi ukuran 5 ml b. Labu ukur

c. Gelas piala