PENGELOLAAN AIR BUANGAN

DOMESTIK

Disusun Oleh :

Anggun Nur Angraeni

153800020

Anang Subianto

153800064

Ainul Huda

153800072

Dosen Pembimbing :

M. Al Kholif, S.T, M.T

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA

SURABAYA

2017

i | P a g e

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas dalam Mata Kuliah “Pengelolaan Air Buangan Domestik”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Al Kholif, S.T, M.T selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Pengelolaan Air Buangan Domestik yang telah mengajar, membimbing dan memberikan arahan sehingga tugas ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga makalah ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya , Mei 2017

ii | P a g e DAFTAR ISI

Kata Pengantar………

i

Daftar Isi……….

ii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang………... 1 2. Rumusan Masalah………... 1 3. Tujuan………... 1 4. Manfaat………. 1BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Air limbah………..… 22. Air limbah domestic………. 2

3. Pencemaran Air……… 2

BAB III PEMBAHASAN

1. Pengolahan system setempat secara terpisah, Balck Water dan Grey Water 5 2. Desain Septic – Tank……….………… 63. Pembuangan Effluent……… 14

4. Kriteria Pemanfaatan Effluent……….. 15

5. Teknologi Pemanfaatan Effluent…………...……… 18

6. Aspek Hukum, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan ……… 21

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan………... 262. Saran……… 26

1 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Setiap kegiatan manusia akan menghasilkan limbah. Air limbah domestik atau air buangan merupakan air yang tidak terpakai yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, serta asrama. Bila tidak dikelola, air buangan akan mencemari lingkungan termasuk badan air penerima seperti sungai, danau, laut dan sebagainya yang pada akhirnya menyebabkan beberapa masalah seperti kerusakan keseimbangan ekologi di aliran sungai, masalah kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai secara langsung, sehingga menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka kematian akibat penyakit infeksi air. Pengolahan air limbah domestik sebelum dialirkan menuju saluran pembuangan tidak bisa dianggap remeh, karena dengan adanya pengolahan air limbah tersebut dapat meminimalisir terjadinya dampak – dampak buruk terhadap lingkungan tempat tinggal. Salah satu sistem pengolahan air limbah domestik untuk air limbah jenis Black Water ialah septick tank. Dimana septick tank memiliki peranan penting dalam meminimalisir pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas kamar mandi. Selain itu perlu adanya teknologi tepat guna untuk memanfaatkan air effluent hasil pengolahan air limbah domestik, karena air effluent yang telah memenuhi baku mutu memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali guna memenuhi kebutuhan mayarakat sehari-hari.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Pengolahan system setempat secara terpisah, Balck Water dan Grey Water?

b. Bagaimana bentuk dan desain Septick- Tank?

c. Apa saja kriteria pemanfaatan pembuangan effluent? d. Apa saja teknologi pemanfaatan effluent?

e. Bagaimana teknologi pemanfaatan effluent jika ditinjau dari aspek hukum, sosial, ekonomi dan lingkungan?

3. Tujuan

Agar mahasiswa dapat mempelajari dan memhami lebih dalam tentang mata kuliah pengelolaan air buangan domestik, khususnya pengelolaan black water dan grey water hingga teknologi pemanfaatan effluent nya.

4. Manfaat

Mahasiswa menjadi paham dan mengerti tentang perencanaan desain septick – tank terkait pengolahan limbah black water serta memahami teknik pengelolaan black water dan grey water hingga teknologi pemanfaatan effluent nya.

2 | P a g e

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Air limbah

Menurut Wikipedia, Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water).

2.2 Air limbah domestik

Limbah cair domestik dapat diartikan sebagai semua limbah cair yang berasal dari kegiatan manusia dalam proses dan aktivitas hidupnya, mulai mandi, cuci, memasak yang dikategorikan dalam “grey water” dan air limbah dari WC yang dikategorikan dalam “black water”. Menurut Kep. Men. LH No.112 tahun 2003, air limbah domestik didefinisikan sebagai air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

2.3 Pencemaran air

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut Keputusan Menteri Negara Kepedudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MENLH/I/1998, yang dimaksud dengan polusi/pencemaran air adalah masuk/dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air/udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya.

Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan/atau mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, algae blooms, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pencemaran air merupakan penyebab utama gangguan kesehatan manusia/penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di seluruh dunia, lebih dari 14.000 orang meninggal dunia setiap hari akibat penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air.

3 | P a g e

Indikator atau tanda bahwa air di lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati dan digolongkan menjadi :

a. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan bau atau rasa.

b. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut (perubahan pH).

c. Pengamatan biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya patogen.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yakni :

a. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi.

b. Sampah organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.

c. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya pencemaran adalah :

a. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen (O2)

yang dapat menyebabkan kematian.

b. Terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air (eurotrifikasi) c. Pendangkalan dasar perairan

d. Tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi e. Dalam jangka panjang adalah kanker dan kelahiran cacat

f. Akibat penggunaan pastisida yang berlebihan sesuai selain membunuh hama dan penyakit, juga membunuh serangga dan maskhluk berguna terutama predator

g. Kematian biota kuno, seperti: plankton, iank, bahkan burung h. Kekurangan sumber air

i. Mutasi sel, kanker, dan leukimia

Cara mengatasi pencemaran air yang efektif yakni dengan : a. Mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar.

Sumber air yang masih bersih hendaknya tetap dipertahankan kebersihannya. Jangan sampai ikut tercemar, karena jika sudah tercemar akan sulit membersihkannya.

b. Menanam tanaman-tanaman berkayu tebal.

Tanaman-tanaman yang berkayu tebal adalah tanaman yang dapat menyerap air dengan baik. Dengan begitu, persediaan air tanah mencukupi dan sumber air bersih dapat terjaga.

4 | P a g e

c. Tidak membuang sampah ke sungai.

Jika sampah yang dibuang dari satu rumah tangga masuk ke sungai saja sudah mengotori sungai. Bagaimana halnya jika setiap rumah tangga yang ada di Indonesia membuang sampah rumah tangga mereka ke sungai. Sungai menjadi sangat kotor dan tercemar. Pendangkalan sungai pun terjadi yang akhirnya dapat menyebabkan banjir. Banjir mengalirkan air tercemar ke kawasan pemukiman yang dapat menyebabkan wabah penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan lain sebagainya.

d. Mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang.

Sampah yang bisa didaur ulang usahakan untuk didaur ulang. Tidak membuangnya ke sungai atau got. Hal ini dilakukan agar perairan di sekitar masyarakat tidak tercemar. Jika tercemar, biasanya menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini sangat menganggu masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka.

e. Penyuluhan pembuangan limbah industri.

Industri-industri yang mengeluarkan limbah cair hendaknya diberi penyuluhan agar mereka melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Ini perlu pengawasan ketat dari pemerintah karena sampai saat ini, masih banyak Industri-industri yang membuang limbah cairnya begitu saja ke sungai. Mereka tidak menghiraukan dampak yang akan timbul pada masyarakat yang hidup di area tersebut.

5 | P a g e

BAB III PEMBAHASAN

1. Pengolahan system setempat secara terpisah, Balck Water dan Grey Water Limbah domestic rumah tangga terbagi menjadi 2 yaitu limbah non kakus atau grey water, dan limbah kakus atau black water. Kedua limbah ini memiliki penanganan yang berbeda. Karena jenis zat pencemar di dalamnya. Pada limbah non kakus seperti grey water, adalah limbah yang berasal dari hasil memasak dan mencuci. Limbah ini mengandung sampah, minyak dan pasir. Sedangkan limbah kakus adalah limbah yang berasal dari kotoran manusia.

Sistem greywater memerlukan sistim pembuangan yang terpisah antara greywater dengan blackwater . Limbah dari grey water tidak dapat disatukan dengan limbah dari black water. Karena sabun pada grey water dapat menyebabkan bakteri pengurai pada septi tank akan mati. Dimana nantinya air bekas cucian dan lainnya akan masuk ke pipa pembuangan air khusus yang kemudian akan ditampung di sebuah bak penampungan yang biasanya dilengkapi dengan filter untuk membersihkan air buangan tersebut. Setelah air bekas tersebut menjadi bersih atau setidaknya tidak berbahaya maka air akan digunakan kembali untuk keperluan lain seperti mencuci mobil, menyiram tanaman sampai air untuk toilet. Pada saat pengerjaan saluran atau pipa, yang perlu diperhatikan adalah pipa horizontal. Dipasang dengan sudut kemiringan 2% untuk air limbah agar air dapat mengalir dengan lancar. Pipa air limbah dibuat miring agar kotoran cepat keluar dari saluran dan tidak terjadi penyumbatan.

a. Sistem Pengolahan Grey Water

Cara yang paling sederhana mengatasi pencemaran greywater adalah dengan menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Cara ini sangat mudah, tapi hanya bisa menyerap sedikit zat pencemar dan tak bisa menyaring lemak dan sampah hasil dapur yang ikut terbuang ke selokan.

Salah satu system pengolahan secara terpisah untuk grey water adalah SPAL. SPAL (system pengolahan air limbah) adalah salah satu metode pengolahan limbah grey water. Merupakan system pengolahan air limbah yang murah, sederhana dan ramah lingkungan. Pada SPAL dibutuhkan dua bagian, yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Cara kerja dari SPAL adalah, air limbah akan masuk di dalam bak pengumpul. Pada bak pengumpul, di beri ruang dengan sekat sebuah kassa. Sekat kassa ini bertugas menyaring dan mengendapkan minyak, sampah dan pasir, selanjutnya air akan masuk menuju tangki resapan. Tangki resapan dibuat lebih rendah dari bak pengumpul agar air dapat mengalir lancar. Di dalam tangki resapan ini terdapat arang dan batu koral yang berfungsi untuk menyaring zat-zat pencemar yang ada dalam greywater. Serta juga dapat diberi alternative lain seperti ditanami tumbuhan seperti Pontederia cordata (bunga ungu), lidi air, futoy ruas, Thypa angustifolia (bunga coklat), melati air, dan lili air, untuk menyering air, sehingga air yang keluar menjadi lebih bersih.

6 | P a g e

b. Sistem Pengolahan black water

Sedangkan pada limbah domestic rumah tangga black water atau yang berasal dari kotoran manusia, memerlukan sebuah septi tank. Septi tank yang baik adalah septi tank yang mampu memberikan tempat bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak.

Blackwater dari rumah harus disalurkan ke septictank untuk diendapkan dan diubrani oleh bakteri. Pekerjaan galian dan pemasangan jalur untuk blackwater pada tahap ini mencakup pekerjaan sebagai berikut.

Galian dan pemasangan septictank

Galian dan pemasangan jalur pipa dari pipa blackwater di dalam rumah ke septictank

2. Desain Septic – Tank

Septic Tank Septic Tank atau sering disebut sebagai tangki septik adalah bangunan pengolah dan pengurai kotoran tinja manusia cara setempat (onsite) dengan menggunakan bantuan bakteri. Tangki ini dibuat kedap air sehingga air dalam tangki septik tidak dapat meresap ke dalam tanah dan akan mengalir keluar melalui saluran yang disediakan.

Tangki septik merupakan salah satu kelengkapan pada suatu bangunan dimana fungsinya sebagai instalasi pengolahan air kotor (air limbah) terutama dari kakus atau WC.

7 | P a g e

Oleh karena itu desain suatu bangunan harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah, apabila instalasi air kotor ini tidak diperhatikan akibatnya akan terjadi pencemaran bagi lingkungan, kotor dan menjijikan bagi rumah disekitarnya.

Tangki septik adalah suatu ruangan kedap air yang terdiri dari kompartemen ruang yang berfungsi menampung/mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan alir yang sangat lambat sehingga member kesempatan untuk terjadinya pengendapan terhadap suspense benda-benda padat dan kesempatan dekomposisi bahan-bahan organik oleh mikroba anaerobic. Proses ini berjalan secara alamiah yang sehingga memisahkan antara padatan berupa lumpur yang lebih stabil serta cairan (supernatant). Proses anaerobik yang terjadi juga menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan. Cairan yang terolah akan keluar dari tangki septik sebagai effluent dan gas yang terbentuk akan dilepas melalui pipa ventilasi. Sementara lumpur yang telah matang (stabil) akan mengendap di dasar tangki dan harus dikuras secara berkala setiap 2-5 tahun bergantung pada kondisi. Effluent dari tangki septik masih memerlukan pengolahan lebih lanjut karena masih tingginya kadar organik didalamnya. Pengolahan lanjutan yang dapat digunakan berupa sumur resapan (bidang resapan) dan small bore sewerage. Berdasarkan jenis pengolahan lanjutannya, maka tangki septik dapat dibedakan menjadi tangki septik dengan sumur resapan, penguapan/evaporasi yang dikenal dengan filter dan tangki septik dengan small bore sewerage.

Dalam pemanfaatannya tangki septik memerlukan air penggelontor, jenis tanah yang permeable (tidak kedap air) dan air tanah yang cukup dalam agar sistem peresapan berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tangki septik cocok digunakan pada daerah yang memiliki pengadaan air bersih baik dengan sistem perpipaan maupun sumur dangkal setempat, kondisi tanah yang dapat meloloskan air, letak permukaan air tanah yang cukup dalam, dan tingkat kepadatan penduduk masih rendah tidak melebihi 200 jiwa/ha (Bintek, 2011).

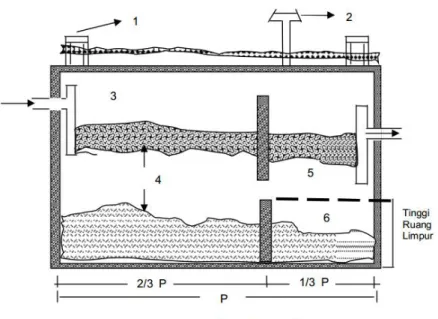

Aplikasi di lapangan bentuk dari tangki septik beragam bentuk dan jenisnya, namun secara idealisasi bentuk dan bagian-bagian dari system pembuangan air kotor seperti gambar berikut :

Gambar 1

Denah Sistem Pembuangan Air Kotor (Sumber :Yudirachman,2012) Keterangan :

1) Pipa saluran air kotor dari kakus atau WC ke golakan atau ruang penghancur. 2) Ruang penghancur harus diberi pipa ventilasi untuk mengatur tekanan udara

8 | P a g e

3) Tangki septik, sebagai tempat pembusukan material kotoran menjadi lumpur. Tangki septik yang baru sebelum digunakan sebaiknya diisi dengan air cukup seember saja yang kotor berwarna hitam, sudah mengandung bibit pembusukan. Dengan maksud diberikan sebagai awal proses pembusukan di dalam tangki septik tersebut.

4) Ruang pengambilan Lumpur dibuat tersendiri supaya tidak mengganggu proses pembusukan dan memudahkan didalam pengambilan lumpur matang. Untuk pengambilan lumpur dari tangki septik minimal 2 tahun sekali.

5) Ruang pengeluaran air dari tangki septik ke ruang peresapan/rembesan. Letak penempatan pipa pengeluaran lebih rendah dari pipa pemasukan dengan ukuran perbedaan tingginya kurang lebih 10 cm.

6) Ruang penggontor berfungsi sebagai tempat untuk mencairkan endapan dari tangki septik yang akan infiltrasi atau meresap.

7) Konstruksi peresapan, dengan maksud air dari tangki septik disalurkan ke peresapan. Konstruksi peresapan ini susunannya terdiri dari kerikil dan pasir yang disekelilingnya dilapisi dengan ijuk.

a. Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan SNI : 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan Sistem resapan di maksudkan sebagai acuan dan masukan bagi perencana dalam prosedur pembangun tangki septik dengan sistem resapan

dengan ukuran dan batasan untuk menentukan kebutuhan minimum fasilitas tangki septik dengan sistem resapan pada kawasan permukiman.

Tata cara ini merupakan revisi SNI 03-2398- 1991 (Tata cara Perencanaan Tangki Septik), yang direvisi atau ditambah dengan persyaratan teknis ukuran tangki septik dan jarak minimum terhadap bangunan .

Persyaratan teknis meliputi bahan bangunan harus kuat, tahan terhadap asam dan kedap air; bahan bangunan dapat dipilih untuk bangunan dasar. Penutup dan pipa penyalur air limbah adalah batu kali, bata merah, batako, beton bertulang, beton tanpa tulang, PVC, keramik, plat besi, plastic dan besi.

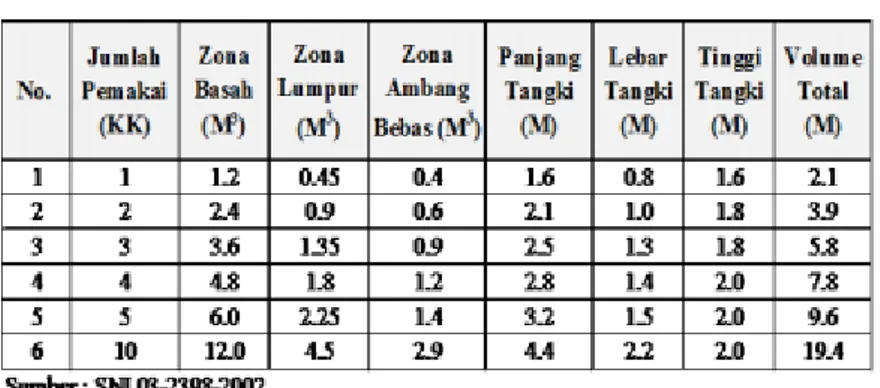

Bentuk dan ukuran tangki septik disesuaikan dengan Q jumlah pemakai, dan waktu pengurasan. Untuk ukuran kecil (1 KK) dapat berbentuk bulat Ø 1,20 m dan tinggi 1,5 m. Ukuran tangki septik sistem tercampur dengan periode pengurasan 3 tahun (untuk 1 KK , ruang basah 1,2 m3, ruang lumpur 0,45 m3, ruang ambang bebas 0,4 m3 dengan Panjang 1,6 m, Lebar 0,8m dan Tinggi 1,6 m) dan sistem terpisah dengan periode pengurasan 3 tahun (untuk 2 KK , ruang basah 0,4 m3, ruang lumpur 0,9m3, ruang ambang bebas 0,3 m3 dengan Panjang 1,6 m, Lebar 0,8m dan Tinggi 1,3 m). Pipa penyalur air limbah dari PVC, keramik atau beton yang berada diluar bangunan harus kedap air, kemiringan minimum 2 %, belokan lebih besar 45 % dipasang clean out atau pengontrol pipa dan belokan 90 % sebaiknya dihindari atau dengan dua kali belokan atau memakai bak kontrol. Dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar, pipa aliran masuk dan keluar dapat berupa sambungan T atau sekat, pipa aliran keluar harus ditekan (5-10) cm lebih rendah dari pipa aliran masuk. Pipa udara diameter 50 mm (2") dan tinggi minimal 25cm dari permukaan tanah. Lubang pemeriksa untuk keperluan pengurasan dan keperluan lainnya. Tangki dapat dibuat dengan dua ruang

9 | P a g e

dengan panjang tangki ruang pertama 2/3 bagian dan ruang kedua 1/3 bagian. Jarak tangki septik dan bidang resapan ke bangunan = 1,5 m, ke sumur air bersih = 10 m dan sumur resapan air hujan 5 m. Tangki septik dengan bidang resapan lebih dari 1 jalur, perlu dilengkapi dengan kotak distribusi

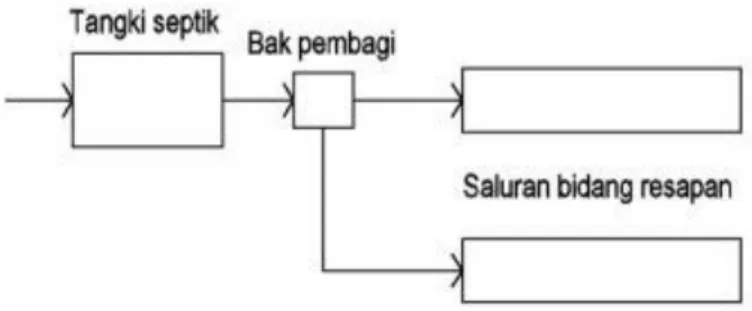

Gambar 2 Tangki septik konvensional (Sumber: SNI 03-2398-2002)

Gambar 3. Modefikasi tangki septik (Sumber: SNI 03-2398-2002)

10 | P a g e

Gambar 4. Sistem Resapan (Sumber: SNI 03-2398-2002)

Persyaratan Tangki Septik menurut SNI – 03- 2398- 1991 Tabel 1 : Ukuran Tangki septik

Jarak Minimum dari Tangki Septik atau Bidang/Sumur Resapan terhadap suatu unit tertentu berdasarkan persyaratan, SNI – 03- 2398- 2001

Tabel 2 : Jarak Tangki Septik

b. Penentuan Dimensi Tangki Septik Dengan Menggunakan SNI 03-2398-2002

Dimensi tangki septik dapat dilihat pada tabel-tabel yang telah ditentukan pada SNI 03-2398-2002 berdasarkan jumlah pemakai. Oleh karena itu, penentuan dimensi tangki tidak memerlukan perhitungan lagi tetapi hanya mencocokkan jumlah pemakai dengan tabel-tabel yang tersedia. Namun, perlu diperhatikan jenis air limbah yang akan diolah apakah air limbah dari kakus saja atau air limbah campuran. Selanjutnya, penentuan dimensi tangki septik ini berdasarkan pada frekuensi pengurasan 3 tahun.

11 | P a g e

Tabel 3 : Dimensi tanki septick – tank tercampur

Tabel 4 : Dimensi tanki septick – tank terpisah

c. Konstruksi Tangki Septik

Terdiri dari dua buah ruang. Ruang pertama merupakan ruang pengendapan lumpur. Volume ruang pertama ini memiliki volume 40–70% dari keseluruhan volume tangki septik. Pada ruang kedua merupakan ruang pengendapan bagi padatan yang tidak terendapkan pada ruang pertama. Panjang ruangan pertama dari tangki septik sebaiknya dua kali panjang ruangan kedua, dan panjang ruangan kedua sebaiknya tidak kurang dari 1 m dan dalamnya 1,5 m atau lebih, dapat memperbaiki kinerja tangki. Kedalaman tangki sebaiknya berkisar antara 1,0 – 1,5 m. Sedangkan celah udara antara permukaan air dengan tutup tangki (free board) sebaiknya antara 0,3 sampai 0,5 m . Tangki septik harus dilengkapi dengan lubang ventilasi (dipakai pipa Tee) untuk pelepasan gas yang terbentuk dan lubang pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan kedalaman lumpur serta pengurasan. Seperti pada gambar 2 di atas.

d. Material Tangki Septik

Material untuk tangki septik harus kedap air untuk itu material yang bisa digunakan adalah sebagai berikut:

1) Pasangan batu bata dengan campuran spesi 1 : 2 (semen : pasir). Material ini sesuai untuk daerah dengan ketinggian air tanah yang tidak tinggi dan tanah yang relatif stabil sehingga saat pelaksanaan pembuatannya tidak sulit untuk menghasilkan konstruksi yang kedap air.

2) Beton bertulang. Material dari beton bertulang relatif sesuai untuk semua kondisi. Pada lokasi dengan muka air tanah tinggi bisa digunakan beton pracetak.

12 | P a g e

3) Plastik atau fiberglass, Material plastik atau fiberglass sangat baik dari segi karakteristik kedap airnya namun rendah dalam kemampuan menahan tekanan samping tanah dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian muka air tanah yang yang bisa memberikan tekanan apung yang besar pada tangki jenis ini pada saat tangki kosong.

e. Kapasitas Tangki Septik

Untuk MCK komunal rumus-rumus yang digunakan : Th = 1,5 – 0,3 log (P x Q) > 0,2 hari Di mana :

Th : Waktu penahanan minimum untuk pengendapan > 0,2 hari P : Jumlah orang Q : Banyaknya aliran, liter/orang/hari

Volume penampungan lumpur dan busa A = P x N x S Di mana :

A : Penampungan lumpur yang diperlukan (dalam liter)

P : Jumlah orang yang diperkirakan menggunakan tangki septik N : Jumlah tahun, jangka waktu pengurasan lumpur (min 2 tahun) S : Rata-rata lumpur terkumpul (liter/orang/tahun).

25 liter untuk WC yang hanya menampung kotoran manusia.

40 liter untuk WC yang juga menampung air limbah dari kamar mandi.

Volume cairan → Kedua, dihitung kebutuhan kapasitas penampungan untuk penahanan cairan

B = P x Q x Th Di mana :

P : Jumlah orang yang diperkirakan mengguna -kan tangki septik Q : Banyaknya aliran air limbah (liter/orang/hari)

Th : Keperluan waktu penahanan minimum dalam sehari.

Untuk tangki septik hanya menampung limbah WC (terpisah) Th = 2,5 – 0,3 log (P.Q) > 0,5

Untuk tangki septik yang menampung limbah WC + dapur + kamar mandi (tercampur)

Th = 1,5 – 0,3 log (P.Q) > 0,2

f. Perencanaan Pengolahan Lanjutan Tangki Septik Dengan Bidang Resapan

Bidang resapan merupakan unit yang disediakan untuk meresapkan air limbah yang telah terolah dari tangki septik ke dalam tanah. Air yang diresapkan ini merupakan air limbah yang telah dipisahkan padatannya (effluent dari tangki septik) namun masih mengandung bahan organik dan mikroba patogen. Dengan adanya bidang resapan ini, diharapkan air olahan dapat meresap ke dalam tanah sebagai proses filtrasi dengan media tanah ataupun jenis media lainnya. Terdapat 2 (dua) jenis bidang resapan yang dapat diaplikasikan bersama dengan tangki septik yaitu saluran peresapan ataupun sumur resapan.

13 | P a g e

g. Saluran Peresapan

Saluran peresapan dapat disebut sebagai dispersion trench, soakage trench, leaching trench, drain field, atau absorption field. Effluent dari tangki septik dialirkan secara gravitasi ke saluran peresapan. Saluran peresapan cocok digunakan pada lahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut (Bintek, 2011):

1) Kapasitas perkolasi tanah berkisar antara (0,5-24) menit/cm dan optimum 8 menit/cm 2) Ketinggian muka air tanah minimum 0,60 m di bawah dasar rencana saluran peresap

atau (1-1,5) m di bawah muka tanah

3) Jarak horizontal dari sumber air (seperti sumur) tidak boleh kurang dari 10m 4) Ukuran efektif butiran tanah maksimum 0,13 mm

Pemeliharaan

Jika sistem ini berhenti berfungsi secara efektif, maka pipa harus dibersihkan dan/atau diganti. Pohon dan tanaman berakar dalam harus dijauhkan dari bidang resapan karena bisa merusak dan mengganggu dasar parit. Tidak boleh ada lalu lintas berat yang bisa memecahkan pipa atau memadatkan tanah.

Aplikasi

Jika kemampuan resapan tanah bagus, maka air limbah yang keluar bisa terbuang secara efektif. Tidak cocok untuk daerah perkotaan yang padat.

h. Sumur Peresapan

Sumur peresapan dipakai untuk menerima effluent dari tangki septik. Sumur resapan memiliki fungsi yang sama dengan saluran peresap dan terkadang dipasang secara seri pada ujung saluran peresap. Konstruksi sumur peresap cocok diterapkan untuk daerah dengan karaketristik sebagai berikut (Bintek, 2011):

1) Kondisi tanah yang pada bagian permukaannya kedap air sedangkan pada bagian tengahnya tidak kedap air (porous)

2) Kapasitas perkolasi tanah sebesar (0,5-12) menit/cm. Sumur peresap juga tepat untuk lokasi dengan lahan yang terbatas

3) Jarak muka air tanah minimum 0,6 m namun disarankan 1,2 m di bawah dasar konstruksi sumur peresap

Sumur peresapan harus diisi penuh dengan pecahan batu berdiameter >5cm dan biasanya diterapkan pada kondisi tanah yang cukup stabil, tidak mudah runtuh atau jenis tanah lempung bila konstruksi sumur peresap tanpa menggunakan pasangan bata.

Namun bila konstruksi menggunakan pasangan bata dengan spesi, maka sumur peresan tidak perlu diisi denga pecahan batu, dinding dibuat dengan pasangan bata setebal ½ bata atau lebih bergantung pada kedalaman dan pada bagian dasar diberi kerikil berukuran (12,5-25)mm setebal minimum 30cm. Selanjutnya antara dinding bata bagian luar dan dinding galian sumur perlu dilapisi dengan kerikil setebal 15cm agar tidak mudah tersumbat.

Pemeliharaan

Sumur ini harus ditutup dengan penutup yang rapat agar nyamuk dan lalat tidak masuk dan air limbah tidak mengalir ke air permukaan, dan sumur resapan harus jauh dari daerah berlalu-lintas padat agar tanah diatas dan disekitar sumur tidak terpadatkan. Jika kinerja sumur resapan menurun, maka bahan didalam sumur resapan bisa dikeluarkan dan

14 | P a g e

diganti. Untuk akses di masa depan, penutup yang bisa dilepas harus dipakai untuk menutup sumur sampai sumur perlu dirawat. Lapisan lumpur bisa dibuang secara efektif oleh pompa diafragma (diaphragm) sederhana, jika perlu.

Aplikasi

Sumur resapan paling cocok untuk tanah dengan kemampuan serapan yang bagus; tanah liat, padat keras atau berbatu tidak cocok. Sumur resapan cocok untuk permukiman perkotaan dan pinggiran kota. Sumur resapan tidak cocok untuk daerah banjir atau yang permukaan air tanahnya tinggi. Disarankan sebagai alternatif jika parit resapan dianggap tidak praktis, jika tanah yang mudah menyerap air dalam letaknya atau jika lapisan atas yang tak tembus air ditopang oleh lapisan yang tembus air.

3. Pembuangan Effluen

Air buangan atau sering pula disebut air limbah, adalah semua cairan yang dibuang, baik yang mengandung kotoran manusia, hewan, bekas tumbuhan-tumbuhan, maupun yang mengandung sisa-sisa proses dari industri.

Air buangan dapat dibagi menjadi empat golongan:

1. Air kotor: air buangan yang berasal dari kloset, peturasan, bidet, dan air buangan mengandung kotoran manusia yang berasal dari alat-alat plambing lainnya.

2. Air bekas: air buangan yang berasal dari alat-alat plambing lainnya, seperti bak mandi (bathtub), bak cuci tangan, bak dapur dsb.

3. Air hujan: dari atap, halaman dsb.

4. Air buangan khusus: yang mengandung gas, racun, atau bahan-bahan berbahaya seperti yang berasal dari pabrik, air buangan dari laboratorium, tempat pengobatan, tempat pemeriksaan di RS, rumah pemotongan hewan, air buangan dari PLTN atau laboratorium penelitian atau pengobatan yangn menggunakan bahan radioaktif.

Klasifikasi sistem pembuangan air 1. Klasifikasi menurut jenis air buangan:

a) Sistem pembuangan air kotor : adalah sistem pembuangan, yang dilalui air kotor dari kloset, peturasan, dan lain-lain dalam gedung dikumpulkan dan dialirkan keluar.

b) Sistem pembuangan air bekas : adalah sistem pembuangan di mana air bekas dalam gedung dikumpulkan dan dialirkan ke luar.

c) Sistem pembuangan air hujan : adalah sistem pembuangan di mana hanya air hujan dari atap gedung dan tempat lainnya dikumpulkan dan dialirkan ke luar. d) Sistem air buangan khusus : hanya untuk air buangan khusus, perlu disediakan

peralatan pengolahan yang tepat pada sumbernya dan baru kemudian dimasukkan ke dalam riol umum.

e) Sistem pembuangan air dari dapur : khusus untuk air buangan yang berasal dari bak cuci di dapur.

15 | P a g e

2. Klasifikasi menurut cara pembuangan air

a) Sistem pembuangan air campuran : yaitu sistem pembuangan, dimana segala macam air buangan dikumpulkan ke dalam satu saluran dan dialirkan ke luar gedung, tanpa memperhatikan jenis air buangannya.

b) Sistem pembuangan terpisah : yaitu sistem pembuangan, dimana setiap jenis air buangan dikumpulkan dan dialirkan ke luar gedung secara terpisah.

c) Sistem pembuangan tak langsung : yaitu sistem pembuangan, dimana air buangan dari beberapa lantai gedung bertingkat digabungkan dalam satu kelompok. Pada setiap akhir gabungan perlu dipasang pemecah aliran.

3. Klasifikasi menurut cara pengaliran

a) Sistem gravitasi : dimana air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi secara gravitasi ke saluran umum yang letaknya lebih rendah.

b) Sistem bertekanan : dimana saluran umum letaknya lebih tinggi dari letak alat-alat plambing, sehingga air buangan dikumpulkan lebih dahulu dalam suatu bak penampung kemudian dipompakan ke luar ke dalam riol umum.

4. Klasifikasi menurut letaknya

a) Sistem pembuangan gedung : yaitu sistem pembuangan yang terletak dalam gedung, sampai jarak satu meter dari dinding paling luar gedung tersebut.

b) Sistem pembuangan di luar gedung atau roil gedung : yaitu sistem pembuangan di luar gedung, di halaman, mulai satu meter dari dinding paling luar gedung tersebut sampai ke riol umum.

4. Kriteria Pemanfaatan Efflu en

PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan penjabaran undang-undang tersebut diatas dalam bidang air dan air limbah. Menurut peraturan ini (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yakni:

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air,

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutuair yang sama dengan kegunaan tersebut; c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar,

peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Sedangkan kriteria mutu air dari masing-masing kelas dijabarkan dalam Tabel. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari

16 | P a g e

Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air.

17 | P a g e

Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 (Lanjutan)

5. Teknologi Pemanfaatan Effluent

Salah satu teknologi pemanfaatan Effluent hasil pengolahan limbah rumah tangga ialah dengan cara biofilter. Air effluent hasil pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya cacing sutra yang disebut Ecotech Farm. Ecotech Farm mempunyai dua sudut pandang yang berkesinambungan, yaitu pertama sebagai kultur aktif organisme hidup pada instalansi sistem biofilter berbahan alam. Kedua, Ecotech Farm merupakan teknologi berbasis lingkungan pendegradasi grey water sehingga air hasil olahan limbah rumah tangga dapat dimanfaatkan untuk budidaya cacing sutra (Tubifex sp.).

Biofilter Ecotech Farm Biofilter merupakan instalansi atau alat yang berisi materi organik, yang mengandung populasi mikroorganisme (Mc Nevin & Barford 2000). Mekanisme dari proses biofiltrasi adalah kombinasi proses adsorbsi-absorbsi dan degradasi

18 | P a g e

oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat dalam lapisan biologis secara terus menerus mencerna polutan dan merubahnya menjadi air, karbondioksida, dan biomassa (Jorio et al 2000). Beberapa keuntungan biofilter antara lain pengoperasiannya sederhana, modal sedikit, biaya pengoperasian rendah, penurunan polutan terlarut dalam air rendah, dan dapat mengurangi polusi bau (Yuwono 2003). Pengolahan air limbah rumah tangga dengan biofilter menggabungkan dua prinsip sistem pengolahan limbah, yaitu pengolahan secara fisik dan biologi. Pengolahan limbah secara fisik melalui proses filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan bahan padat yang ada di dalam air limbah dengan menggunakan butiran pasir atau kerikil (Hindarko, 2003).

Filtrasi dipakai untuk menghilangkan residu gumpalan biologis, menghilangkan residu garam metal yang diendapkan, atau endapan kapur dari fosfat. Penghilangan kandungan zat berbahaya atau pencemar yang berasal dari limbah cair, selain menggunakan proses pengolahan fisik, juga dapat menggunakan proses biologis. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti membuktikan bahwa sistem penanganan biologis ini mempunyai keefektifan lebih dari 90%. Yani et al. (1998) menggunakan amonia, mampu mendegradasi sampai dengan 95% dengan media gambut. Selain lebih efektif, pengolahan limbah secara biologi juga relatif murah untuk konsentrasi rendah dalam jumlah besar. Penguraian limbah yang mengandung pencemar organik dilakukan bersama-sama oleh bakteri aerob dan anaerob. Bakteri pengurai (dekomposer) memerlukan oksigen, nitrogen, dan fosfor untuk melakukan kegiatannya. Bahanbahan tersebut diambil oleh bakteri dari lingkungan dan bahan mentah yang mengandung unsur-unsur tersebut dalam berbagai bentuk persenyawaan seperti amonium, nitrat, dan fosfat.

Proses biokimia terjadi akibat adanya penguraian mikroba/bakteri aaerob yang menggunakan oksigen untuk mengurai pencemar (Metcalf & Eddy, 2003), seperti ditunjukkan di bawah ini :

Senyawa organik + O2 + mikroba + N + P mikroba baru+ H2O + CO2 + NH3

Keunggulan Komponen Bahan Media Biofilter Ecotech Farm Bahan untuk media biofilter biasanya berasal dari bahan alami atau sisa industri biologis, seperti kompos, tanah, kulit pohon, jerami atau kayu, dan ijuk. Sedangkan untuk mengurangi kerapatan dan kepadatan, media bisa dicampur dengan bahan lain seperti tanah liat berpasir, keramik, gelas, pasir, butiran polistirena, karbon aktif, kerikil, dan tanah diatom ( Liang et al 2000). Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan media biofilter sebagai berikut (Anit & Artuz 2004), antara lain kemampuan menyerap air untuk menjaga kelembaban lapisan biologis, daerah permukaan sentuh yang luas untuk absorbsi kontaminan dan mikroba, kemampuan untuk mencapai nutrisi dan menyuplai ketika dibutuhkan oleh mikroba, kemampuan untuk menahan 5 penurunan tekanan, dan karakteristik fisik, contohnya bentuk bahan (butiran, serpihan, keping).

Menurut Anit & Artuz (2004) dalam pendesainan biofilter diperlukan perhatian tentang ruang (diperlukan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar), analisis kimia dan kosentrasi, menentukan keefektifan biofilter dalam mendegradasi limbah bau.

19 | P a g e

Resisdence time, menunjukkan waktu yang diperlukan polutan melewati media biofilter. Kelembaban (RH), kelembaban aliran udara penting untuk menjaga kelembaban media biofilter. Media biofilter, kadar air dalam media biofilter harus dijaga antara 20-60% untuk menopang populasi mikroba. Proses degradasi polutan berlangsung karena terjadinya adsorbsi yang menuju ke lapisan tipis aktif. Syarat mutlak untuk media biofilter yaitu dalam kondisi lembab, karena akan digunakan sebagai tempat untuk transfer polutan dari udara menuju fase air pada lapisan biofilm sehingga terjadi biodegradasi polutan. Pematangan lapisan biofilter membutuhkan periode satu hingga tiga minggu. Periode ini memungkinkan pertumbuhan yang cukup dari lapisan biologis dalam lapisan kerikil. Periode pematangan dapat diperpendek beberapa hari dan juga bisa membutuhkan waktu yang lama, sampai beberapa minggu, bergantung pada temperatur air dan mekanisme kimia. Sebagai contoh konsentrasi tinggi dari senyawa organik dalam air dapat memacu pematangan lapisan biologis (Ngai & Sophie 2003).

Biofilter Ecotech Farm menerapkan prinsip biofilter pada umumnya, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk pengolahan limbah. Biofilter terdiri atas beberapa lapisan, antara lain ijuk, kerikil, arang, dan ijuk. Pemilihan komponen atau konstruksi bahan media dalam pendesainan biofilter ini memperhatikan kemampuan menyerap air dalam menjaga kelembaban. Selain itu, manfaat dari pemilihan ijuk adalah sebagai penyaringan bahan padat yang terkandung dalam air limbah, sebagai filtrasi fisika dan hanya meloloskan air limbah ukuran tertentu. Ijuk juga dapat dengan mudah didapatkan di lingkugan sekitar. Ijuk dapat bertahan lama dan harganya relatif murah. Luas permukaan sentuh media biofilter dengan media biofilter mempengaruhi hasil degradasi limbah. Semakin luas permukaan sentuh, semakin banyak pula bahan pencemar yang dapat didegradasi. Kerikil dapat digunakan untuk meningkatkan luas permukaan media biofilter. Selain itu, kerikil juga menjadi media tumbuh mikroorganisme. Air limbah yang diguyurkan ke permukaan saringan, dalam Reesidence time (waktu yang diperlukan senyawa berbau/polutan melewati media biofilter) 30 - 60 detik, dapat merembes ke dalam saringan, dan menyelimuti bakteri dalam suatu lapisan air yang tipis. Disini bakteri mendapatkan makanan berupa bahan organik dari air limbah (Metcalf & Eddy 2003).

Karbon aktif merupakan karbon yang memiliki permukaan dalam (internal surface), yang mengakibatkan daya serapnya lebih baik. Keaktifan menyerap dari karbon aktif ini bergantung pada jumlah senyawa karbonnya, yang berkisar antara 85-95% karbon bebas. Karbon aktif berfungsi sebagai filter kimia karena dapat menyerap bau tidak sedap. Pada penjernihan air limbah dipergunakan untuk mengurangi pengotoran bahan organik, termasuk benda yang tidak dapat teruraikan (nonbiodegradable) ataupun gabungan antara bau, warna, dan rasa. 6 Efisiensi karbon aktif dalam menyerap polutan dipengaruhi oleh pH. Zor (2003) menyimpulkan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pada kondisi nilai pH 3 atau pH rendah, karbon aktif dapat memindahkan surfaktan anionik sebesar 91.48%. Menurut Slamet (2006), Culp RL & Culp GL (1986) menyatakan bahwa pada pH rendah jumlah ion H+ lebih besar, dimana ion H+ akan menetralisir permukaan karbon aktif yang bermuatan negatif, sehingga dapat mengurangi halangan untuk terjadinya difusi organik pada pH yang lebih tinggi.

20 | P a g e

Pengolahan air limbah dengan menggunakan karbon aktif biasanya dipergunakan sebagai proses kelanjutan dari pengolahan secara biologis (Tamamushi 1983). Karbon aktif menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bubuk dan granular. Karbon bentuk bubuk digunakan untuk adsorbsi dalam larutan, sedangkan karbon dalam bentuk granular digunakan untuk absorbsi gas dan uap. Selain itu, karbon bentuk granular juga dapat digunakan di dalam media larutan, khususnya untuk deklorinasi air dan untuk penghilang warna dalam larutan serta pemisahan komponen-komponen dalam suatu sistem yang mengalir. Karbon aktif berbentuk granular dipakai untuk memisahkan kontaminan dalam air buangan seperti fenol, insektisida, trinittrotolune (TNT), deterjen, warna, dan logam berat lainnya.

Karbon aktif berbentuk granular mempunyai kelebihan yaitu pengoperasiannya mudah, proses berjalan cepat karena ukuran butiran karbonnya lebih besar, karbon aktif tidak bercampur dengan lumpur sehingga dapat mudah diregenerasi dengan sebatas pencucian kembali. Kemampuan untuk menahan penurunan tekanan diperhatikan dalam pemilihan bahan media. Tekanan berhubungan langsung dengan ukuran pori-pori media. Semakin menurunnya ukuran pori-pori media maka makin besar kenaikan tekanan. Pemodelan biofilter sederhana ini dapat memenuhi syarat tersebut, karena susunan komponen/konstruksi dari bahan media yang digunakan dari berbagai bahan (ijuk, kerikil, arang aktif, dan ijuk). Selain itu juga, perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis ukuran kerikil dan susunannya di dalam biofilter. Stratifikasi butiran partikel filtrasi menggunakan bentuk saringan ganda, terdiri dari butiran kerikil kecil sampai sedang. Penempatan butiran kerikil dari atas ke bawah mengikuti ukuran butiran dengan ukuran butiran dari besar ke kecil (Hindarko 2003).

Pemodelan yang Cukup Ideal untuk Biofilter Ecotech Farm Keuntungan dari penyusunan butiran kerikil ini, untuk menciptakan poripori yang besar, guna meminimalisir kenaikan tekanan agar tercapai kondisi bahan biofilter yang ideal. Hal ini tercapai karena tidak ada penyumbatan yang dilakukan oleh kerikil ukuran kecil terhadap kerikil ukuran besar, berupa penyumbatan. Kemungkinan besar penyumbatan terjadi, apabila penyusunan stratifikasi butiran partikel disusun terbalik, di mana partikel ukuran kecil berada di bagian paling atas, sehingga kemungkinan penyatuan kerikil kecil dengan kerikil besar semakin besar, yang mengakibatkan pori-pori makin kecil. Penyusunan butiran partikel ini juga bermanfaat untuk mengurangi kecepatan aliran air limbah, sehingga efektif dalam pendegradasian limbah cair oleh mikroorganisme yang hidup di media kerikil tersebut. Perbandingan komposisi jumlah, antara butiran partikel kerikil sedang dengan butiran partikel 7 kerikil kecil adalah 2:1. Hal ini disebabkan oleh semakin kecil ukuran partikel kerikil, maka luas permukaan untuk media tumbuh semakin besar. Pemodelan biofilter ini cukup ideal untuk menopang populasi mikroorganisme susunan komponen bahan media yang berlapis-lapis (ijuk, kerikil, arang aktif, ijuk) menciptakan guyuran air limbah tidak langsung hilang, melainkan tersaring oleh media yang berlapis-lapis. Sehingga kadar air 20-60% tercapai, sebagai syarat menopang populasi media biofilter terpenuhi (SNI 08- 7070-2005). Langkah-langkah dalam menentukan efektivitas biofilter, yaitu pertama mencari BOD per rumah tangga, kedua menentukan selisih BOD5 effluent pada berbagai susunan ketinggian struktur bahan-bahan biofilter, sebagai indikator parameter keberhasilan biofilter.

21 | P a g e

Pemanfaatan Hasil Olahan Limbah Cair Rumah Tangga untuk Budidaya Cacing Sutra Pemeliharaan cacing sutra (Tubifex sp.) relatif mudah. Proses perkembangbiakan cacing sutra tegolong cepat. Media penting yang menjadi tempat hidup cacing sutera adalah media berlumpur yang mengandung bahan 8 organik. Saluran pembuangan limbah sumur atau limbah rumah tangga umumnya kaya akan bahan organik. Ini merupakan suplai makanan teresar bagi cacing sutra (Khairuman & Amri 2008). Budidaya cacing sutra mempunyai prospek yang besar. Permintaan akan cacing sutra cukup banyak bagi para pelaku usaha ikan hias dan usaha pembenihan. Cacing tubifex dapat dipanen setelah 2-4 minggu pemeliharaan. Menurut Khairuman (2008) menyatakan bahwa Cacing sutra memiliki harga jual yang cukup menggiurkan. Harga cacing sutra di Jakarta mencapai Rp 15.000 – Rp 20.000/liter.

6. Aspek Hukum, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan a. Aspek Hukum

Berdasarkan aspek hukum mengenai pengolahan limbah domestik, terdapat perundang – undangan yang di dalamnya mengatur tentang peraturan air limbah domestic serta teknik pengolahannya. Perundang – undangan tersebut yakni,

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam bidang Pekerjaan Umum jenis kegiatan Air Limbah Domestik Untuk menangani layanan bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) termasuk bidang air limbah oleh pemerintah daerah direkomendasikan alternatif bentuk organisasi berupa dinas sebagai wadahnya. Hal ini antara lain merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada saat melakukan perencanaan pada master plan (Rancangan Induk) air limbah harus direncanakan beberapa hal terkait dengan kelembagaan termasuk lembaga pengelola yang diperlukan untuk mengelola:

Pembuangan air limbah sistem setempat

Pengelolaan air limbah sistem terpusat Penentuan lembaga ini mengacu pada:

Jenis prasarana dan sarana yang akan dikelola

Volume prasarana dan sarana yang akan dikelola

Tingkat kesulitan teknologi yang digunakan

Bentuk pelayanan yang diinginkan

Jumlah penduduk yang dilayani

Luas daerah pelayanan

22 | P a g e

Penyusunan kelembagaan berguna untuk menentukan bentuk badan pengelola air limbah yang efektif dan efisien, sedangkan dasar pemilihan bentuk organisasi pengelola adalah dari dinas atau lembaga yang sudah ada yang mempunyai banyak kesamaan atau jika terpaksa membuat lembaga baru apabila dipandang lebih layak.

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah selalu berdampak pada kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya pada lembaga operator yang bertanggung jawab mengelola prasarana dan sarana terbangun tersebut. Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat (swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala pengelolaan.

Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah di area studi, maka harus didukung oleh peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi hukum dan merekomendasikan pada pemerintah daerah agar diatur dalam peraturan daerah.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah maka dilakukan langkah-langkah beriku :

1. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.

Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kesadaran (Awareness)

Meningkatnya minat (Interest)

Tumbuhnya kebutuhan (Demand)

Adanya partisipasi dan tindakan (Action)

Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action) masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnyasistem pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaanair limbah, melalui pemberian penghargaan dan sanksi.

3. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.

4. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat (open defecation free)

Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran, pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain itu, swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional dan pemeliharaan melalui program “community development” yang umumnya menjadi fokus utama untuk perusahaan berskala besar.

Sumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah pada dasarnya berasal dari dana hasil pajak melalui APBD dan APBN atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak

23 | P a g e

langsung dan sumber dana dari retribusi dapat digolongkan sebagai sumber dana langsung. Dengan demikian strategi pendanaan investasi prasarana dan sarana air limbah dapat dibedakan sebagai berikut:

Strategi Pendanaan Investasi: 100% APBD

Strategi Pendanaan Investasi: sebagian APBD dan sebagian Retribusi Air Limbah

Strategi Pendanaan Investasi: 100% Retribusi Air Limbah

Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kemampuan membayar retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan. Sumber pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan proyek memenuhi standard (IRR dan NPV).

Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun dana asing. Di era otonomi daerah saat ini memang untuk biaya pengelolaan air limbah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusatjuga harus paham akan tingkat kemampuan setiap daerah yang berbeda-beda.

Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah

Aspek Sosial

Penduduk pada suatu kawasan mempunyai tingkat sosial-ekonomi yg berbeda sehingga akan sangat terkait dengan kemampuan membayar retribusi air limbah, dan hal ini akan sangat mempengaruhi dan berdampak secara teknis terhadap konsep sanitasi yg akan diterapkan. Kondisi sosial ini akan menjadi kompleks karena dana yang mampu dialokasikan oleh pemerintah sangat terbatas, sedangkan penerapan sistem subsidi silang untuk konteks penanganan air limbah tidak layak diterapkan secara kawasan. Jika seseorang dikenakan pungutan atas jasa melebihi dari nilai jasa yang dia terima, maka orang tersebut dapat menolak.

24 | P a g e

Kondisi sosial juga akan membedakan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Dibandingkan dengan negara maju, umumnya tingkat BOD per kapita per hari di Indonesia tidak terlalu tinggi karena masih sekitar antara 30 gram sampai dengan 40 gram. Jumlah ini akan berpengaruh terhadap beban organik pada suatu pengolahan limbah. Bila tingkat kesadaran pada masyarakat kurang mampu akan pentingnya sanitasi dan lingkungan bagi kesehatan, tentu akan mendorong mereka membentuk sistem sanitasi komunal. Maka untuk membangun kesadaran ini sangat diperlukan dorongan motivasi yang antara lain dengan mengeluarkan insentif sebagai stimulan.

a. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam pemilihan system pengelolaan air limbah. Hal terpenting pada aspek ini adalah kelayakan secara ekonomis. Kelayakan ekonomis antara biaya sanitasi off-sitedan sistem sanitasi on-siteterjadi pada titik kepadatan sekitar 300 org/ha. Bilatingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 orang/ha maka pengolahan air limbah secara terpusat (off-site) menjadi layak dilakukan.

Maksimum net benefit-costtercapai bila terjadi marginal fungsi benefit–marginal fungsi cost sama dengan nol atau pada simpangan terbesar antara dua fungsi tersebut. Artinya berapa besar biaya pencemaran yang diperlukan dibandingkan dengan keuntungan secara ekonomi yang diperoleh. Biaya pencemaran yang dimaksud adalah biaya pengobatan untuk penyakit yang ditularkan melalui air, biaya bahan kimia PDAM dengan semakin menurunnya konsentrasi BOD pada air bakunya karena adanya instalasi pengolahan air limbah tersebut dan lainnya.

Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya efektif sangat bergantung pada tingkat objektivitas yang harus dicapai. Penerapan teknologi pengolahan air limbah bergantung pada standar effluentyang diperkenankan dan sampai tingkat mana kondisi lingkungan yang akan diperbaiki. Misalnya, untuk kondisi sistem komunal mungkin effluent pada jangka menengah diizinkan di bawah 100 ppm.

Pemilihan kapasitas sistem pengelolaan harus memenuhi skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa sistem yang dibangun harus memberikanpengembalian keuntungan yang optimal baik pengembalian secara ekonomis (benefit) maupan finansial. Dengan demikian, jangan sampai biaya/kapita dari satu sistem menjadi tinggi disebabkan oleh jumlah pelayanan yang tidak layak.

b. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan air limbah diantaranya :

1) Iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank Imhoff tank, 2) kolam anerobik dan sebagainya. Jadi pengolahan anaerob merupakan suatu tahap yang

penting dari seluruh rangkaian serial pengolahan limbah;

3) Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan run offyang sangat besar disbanding aliran air limbah, sehingga sistem sewer(saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah permukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat, kecuali untuk kawasan-kawasan terbatas dapat diterapkan sistem interseptor;

25 | P a g e

4) Posisi bangunan sanitasi kawasan pasang surut harus memperhatikan muka air tertinggi, untuk sanitasi onsite penggunaan septik tank dengan upword flowyang disebut vertikal septik tank dapat diterapkan;

5) Kepadatan 100 org/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan maka kawasan-kawasan tertentu dengan masyarakat mampu dapat menerapkan sistem off site pada kawasan tersebut;

6) Untuk pengelolaan air limbah pada kawasan-kawasan dengan effluen yang dibuang ke danau dan waduk, selain harus memperhatikan kadar BOD/COD dan SS juga harus mengendalikan kadar nitrogen dan fosfor yang akan memicu pertumbuhan algea biru dan gulma yang akan menutupi permukaan air danau;

7) Kawasan perairan untuk wisata renang harus dijaga kadar COD tidak melebihi 5 ppm dan tidak mengandung logam berat;

8) Jika tidak ada penetapan kuota pencemaran maka penetapan kualitas effluan hasil pengolahan limbah harus memperhitungkan kemampuan badan air penerima untuk “natural purification” bagi berlangsungnya kehidupan akuatik secara keseluruhan.

26 | P a g e

BAB III PENUTUP KESIMPULAN

Salah satu sistem pengolahan air limbah domestik untuk air limbah jenis Black Water ialah septick tank. Dimana septick tank memiliki peranan penting dalam meminimalisir pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas kamar mandi. Selain itu perlu adanya teknologi tepat guna untuk memanfaatkan air effluent hasil pengolahan air limbah domestik, karena air effluent yang telah memenuhi baku mutu memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali guna memenuhi kebutuhan mayarakat sehari-hari. Dengan memperhatikan aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan dalam pengolahan air buangan domestik maka dapat diwujudkan pemanfaatan pengolahan air limbah domestik yang optimal.

SARAN

Perlu adanya kesadaran diri sendiri dalam mengelola air buagan domestic yang dihasilkan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang lebih sehat sehingga meminimalisir timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena pada masa modern seperti saat ini telah banyak penerapan teknologi pengolahan air limbah yang dapat diterapkan dengan mudah sesuai peruntukan dan kebutuhan.

27 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2002, “Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan”, SNI : 03-2398-2002, Jakarta

Anonim, 2008, NMC CSRRP DI Yogyakarta, Central Java and West Java, Pedoman Buku Air Limbah Domestik.

(http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuAirLimbahDomestikDKI/BAB3TEKNOLOGI.pdf) diakses pada 25 Maret 2017

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Mendesain Septictank Beserta Peresapan. Rabu, 18 April 2012

(http://yudirachman.blogspot.co.id/2012/04/mendesain-septictank-beserta-peresapan.html) diakses pada 25 Maret 2017

Pencemaran air. 2016 (http://pollutiononmyearth.weebly.com/pencemaran-air.html) diakses 25 Maret 2017

Perencanaan MCK (Mandi Cuci Kakus)Untuk Proyek REKOMPAK-JRF, Yogyakarta. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

SNI : 03-2399-2002 - Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum

SNI : 03-2398-2002 – Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Peresapan Soufyan, Morimura, 1984, ”Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing”, PT. Pradya Paramita, Jakarta.

Sistem Perpipaan Air Buangan Dan Ven. Sabtu, 17 Maret 2012

(http://mepcons.blogspot.co.id/2012/03/sistem-perpipaan-air-buangan-dan-ven.html)diakses 25 Maret 2017

Sumardji, Hamdi, 2013, “Tangki Septik Dan Peresapannya Sebagai Sistem Pembuangan Air Kotor Di Permukiman Rumah Tinggal Keluarga” PILAR Jurnal Teknik Sipil, Volume 9, No. 2, September 2013, ISSN: 1907-6975

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup