RECOVERY DAN KARAKTERISASI KALSIUM

DARI LIMBAH DEMINERALISASI

KULIT UDANG JERBUNG (Penaeus merguiensis deMan)

ISTIFA RINI

C34050459

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

RINGKASAN

ISTIFA RINI. C34050459. Recovery dan Karakterisasi Kalsium dari Limbah Demineralisasi Kulit Udang Jerbung (Penaeus merguiensis deMan).

Dibawah bimbingan: PIPIH SUPTIJAH dan ASADATUN ABDULLAH. Industri pengolahan udang jerbung (Penaeus merguiensis deMan) menghasilkan limbah berupa kulit udang sebesar 75% dari total bobot udang. Limbah kulit udang yang tidak tertangani secara baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan karena menimbulkan bau tidak sedap serta mengurangi estetika lingkungan. Limbah kulit udang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kitin dan kitosan. Proses pembuatan kitin dan kitosan menghasilkan hasil samping

berupa mineral terlarut kalsium klorida (CaCl2) yang belum dioptimalkan

pemanfaatannya.

Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan mineral terlarut pada proses demineralisasi melalui proses recovery (pemulihan) yang bertujuan untuk mendapatkan kembali mineral dalam bentuk padatan sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut, mempelajari pengaruh waktu perendaman kulit udang terhadap kadar kalsium dan menentukan komposisi mineral serta menentukan karakteristik fisik, mikroskopis dan kimia dari tepung hasil recovery yang dihasilkan.

Kulit udang yang digunakan adalah kulit udang jerbung

(Penaeus merguiensis deMan). Waktu perendaman kulit udang dalam larutan HCl 1 N dilakukan selama 0 jam, 24 jam, 48 jam dan 72 jam. Proses recovery

dilakukan dengan cara presipitasi yakni penambahan larutan NaOH 3 N pada

larutan CaCl2 dan pemanasan endapan sehingga diperoleh tepung hasil recovery.

Rendemen tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang yang diperoleh sebesar 1,33 – 2,58% (bb). Kalsium merupakan komponen utama pada tepung hasil recovery tersebut. Kadar kalsium terendah diperoleh dari perlakuan tanpa perendaman HCl (0 jam) sebesar 63,32% (bk). Kadar kalsium tertinggi diperoleh dari perlakuan perendaman HCl selama 72 jam sebesar 91,01% (bk).

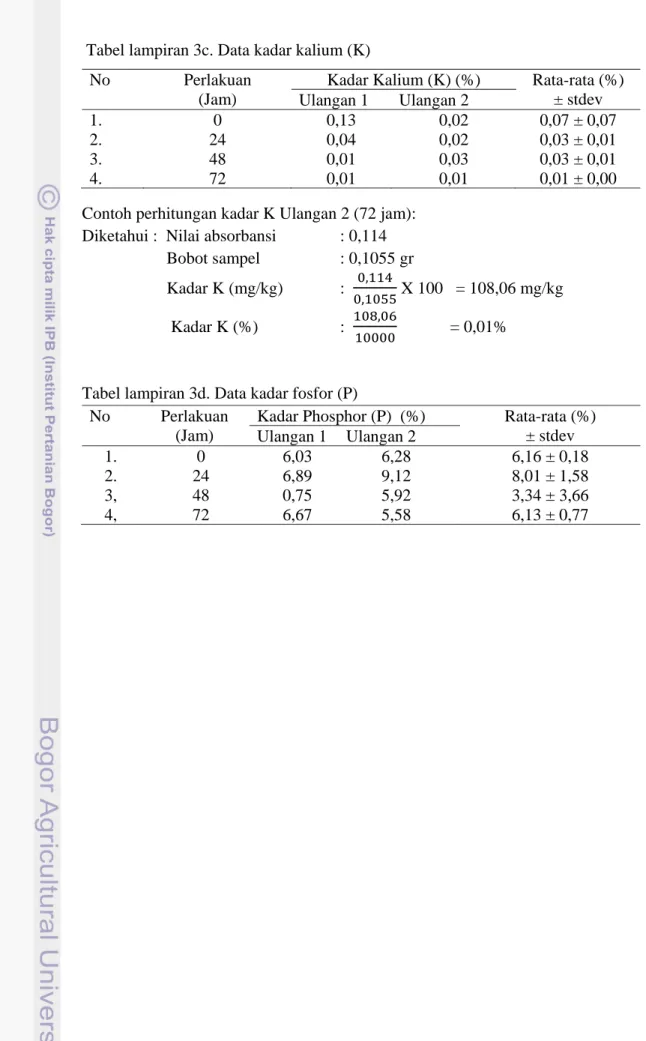

Tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang memiliki kadar magnesium berkisar antara 0,09 – 4,02% (bk), kadar kalium berkisar antara 0,01 – 0,07% (bk) dan kadar fosfor berkisar antara 3,34 – 8,01% (bk). Tepung hasil recovery tersebut memiliki kadar mangan sebesar 0,01% (bk), kadar tembaga sebesar 0,01% (bk), kadar besi berkisar antara 0,06 – 0,1% (bk) dan kadar seng berkisar antara 0,03 – 0,05% (bk).

Tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang yang

digunakan pada karakterisasi fisik, mikroskopis dan kimia diperoleh dari perlakuan perendaman HCl 1 N selama 72 jam. Tepung hasil recovery tersebut memiliki nilai derajat putih sebesar 77,6%. Hasil uji SEM menunjukkan ukuran partikel tepung berkisar antara 50 - 62,5 nm, sehingga dapat disimpulkan bahwa tepung hasil recovery merupakan nanomineral. Hasil karakterisasi kimia menunjukkan bahwa nilai pH tepung kalsium tersebut adalah 9,21.

RECOVERY DAN KARAKTERISASI KALSIUM

DARI LIMBAH DEMINERALISASI

KULIT UDANG JERBUNG (Penaeus merguiensis deMan)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh:

ISTIFA RINI C34050459

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

Judul Skripsi : RECOVERY DAN KARAKTERISASI KALSIUM DARI LIMBAH DEMINERALISASI

KULIT UDANG JERBUNG (Penaeus merguiensis deMan) Nama Mahasiswa : Istifa Rini

NIM : C34050459

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dra. Pipih Suptijah, MBA Asadatun Abdullah, S.Pi. M.Si

NIP 19531020 198503 2 001 NIP 19830405 200501 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknologi Hasil Perairan

Dr. Ir. Ruddy Suwandi, MS. M.Phil. NIP 19580511 198503 1 002

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Recovery dan Karakterisasi Kalsium dari Kulit Udang Jerbung (Penaeus merguiensis deMan)” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2010

Istifa Rini NRP C34050459

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul Recovery dan Karakterisasi Kalsium dari Limbah Demineralisasi Kulit Udang Jerbung (Penaeus merguiensis deMan) dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Ibu Dra. Pipih Suptijah, MBA dan Ibu Asadatun Abdullah S.Pi., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penelitian.

2. Bapak Dr. Ruddy Suwandi, MS, M.Phil selaku Ketua Departemen

Teknologi Hasil Perairan dan dosen penguji yang telah memberikan

nasihat, kritik dan saran dalam penulisan skripsi.

3. Ibu Ir. Winarti Zahiruddin, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan nasihat, kritik dan saran dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Dr. Agoes M. Jacoeb Dipl. M.Biol selaku Ketua Komisi Pendidikan Departemen Teknologi Hasil Perairan atas bimbingannya kepada penulis. 5. Ibu Ir. Nurjanah, MS selaku dosen Departemen Teknologi Hasil Perairan

atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.

6. Bapak Dr. Nurul Taufiqo Rahman, M.Eng selaku Ketua Masyarakat Nanoteknologi Indonesia dan Peneliti LIPI FISIKA atas informasi yang diberikan kepada penulis mengenai nanoteknologi.

7. Bapak Dr. Akhiruddin Maddu atas saran dan pengarahan yang diberikan mengenai nanoteknologi selama penelitian.

8. Kedua orang tua serta kakak tercinta (Mas Adi, Mas Ari dan Mbak Rainy), Keluarga Besarku, atas semua motivasi, doa, dan dukungan yang diberikan, baik moril maupun materil serta kasih sayang kepada penulis. 9. Ibu Ema dan Rita Rosita yang telah banyak membantu dan memberikan

Diki, Bapak Yogi, Mba Vindi dan seluruh laboran Departemen Teknologi Industri Pertanian yang telah banyak membantu melakukan analisis.

10. Keluarga Besar THP, staf dosen dan Tata Usaha (TU) serta teman- temanku THP 40, 41, 42, 43 dan 44 yang telah memberikan semangat. 11. Muhamad Alif Razi yang selalu memberikan motivasi, semangat doa dan

perhatiannya kepada penulis.

12. Diani Sartika, Ela Elawati, Anne Prasastyanne, Purwatiningsih, Ernawati dan Melda Aniyalisa Dahyar atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan.

13. Brinadho, Sugara, Evi , Ulfah, Choridatul, Prilisa, Ary, Anggi, Dan dan Yulia atas semangat, bantuan dan canda tawa selama ini.

14. Tim Travelling: Seno, Dewi, Miftah, Zen, Ika, Indri, Pril dan Erna atas semangat, bantuan dan berbagi kebahagiaan kepada penulis.

15. Tim Sup Krim Udang Instan: Pus, Pur, Fathu dan Yayan atas kebersamaan, kekompakan dan perjuangan menuju PIMNAS XXII. Tim Asisten Biokimia Hasil Perairan: Ary, Dewi, Ka Dede dan Mba Merry. Tim Asisten TITL: Ori, Pril, Bang Rodi yang telah berbagi pengalaman berharga bersama penulis.

16. Kakak kelasku: Ka Dede, Mba Ika, Ka Yogi, Ka Afid, Mba’ Ulin dan Laler. Teman-temanku: Jamil, Dini, Febry, Teteh, Ade, Sena, Tyas, Riska, Adrian, Mirza, Rinto, Sari, Binyo, Uut, Pite’, Kokom, Ita, Junide, Dita, Bayu, Ipank, Fuad, Fahrul, Martcha dan Nazar. Adik-adik kelasku: Uu, Nanda, Nanang, Ferry, Rahmawati, Chubby, Ibnu, Mpo’ Leli, Aul, Ayu, Ovi (HPT 45), Essy dan Alifa (TIN 44).

17. Keluarga besar “Kostan Nabila”: Tika, Majek, Pute’, Sinta, Essy, Dini, Ayu, Ami, Amel, Iil, Mba Dwi dan Ka Fin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini belum sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Bogor, Januari 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur

pada tanggal 7 Juli 1987 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ronny Nuroso (Alm.) dan

Woro Rumningsih. Pada Tahun 2005, penulis lulus dari SMUN 78 Jakarta Barat dan pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru).

Selama pendidikan, penulis banyak terlibat dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan di bidang kemahasiswaan maupun kegiatan akademik. Penulis menjadi anggota Divisi Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan (HIMASILKAN) (2008-2009). Penulis menjadi anggota tim PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) serta finalis pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXII 2009 dan meraih Juara 1 untuk penilaian dan penyajian poster bidang Kewirausahaan. Menjadi asisten mata kuliah Biokimia Hasil Perairan (2008), Biotoksikologi Hasil Perairan (2008), Teknologi Pengembangan Kitin dan Kitosan (2009) serta mata kuliah Teknologi Industri Tumbuhan Laut (2009).

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, penulis melakukan penelitian dengan judul Recovery dan Karakterisasi Kalsium dari Limbah Demineralisasi Kulit Udang Jerbung (Penaeus merguiensis deMan) dengan dosen pembimbing yaitu Dra. Pipih Suptijah, MBA dan Asadatun Abdullah, S.Pi. M.Si.

DAFTAR ISI Hal. DAFTAR TABEL ... ix DAFTAR GAMBAR ... x DAFTAR LAMPIRAN ... xi 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Tujuan Penelitian ... 2 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1. Udang Jerbung (Penaeus merguiensis deMan) ... 3

2.2. Limbah Udang ... 4 2.3. Demineralisasi ... 5 2.4. Mineral ... 6 2.5. Makromineral ... 6 2.5.1. Kalsium ... 6 2.5.2. Magnesium ... 7 2.5.3. Kalium ... 8 2.5.4. Fosfor (P) ... 8 2.6. Mikromineral ... 8 2.6.1. Mangan (Mn) ... 9 2.6.2. Tembaga (Cu) ... 9 2.6.3. Besi (Fe) ... 9 2.6.4. Seng (Zn) ... 10

2.7. Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) ... 10

2.8. Scanning Electron Microscopy (SEM) ... 11

3. Metodologi... ... 13

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ... 13

3.2. Alat dan Bahan ... 13

3.3 Metode Penelitian ... 13

3.3.1. Penelitian pendahuluan ... 14

3.3.2. Penelitian utama ... 16

3.4. Analisis Fisik dan Kimia Sampel ... 16

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 24

4.1. Penelitian Pendahuluan ... 24

4.3. Komposisi Mineral Tepung Hasil Recovery ... 26

4.3.1. Komponen makromineral (Ca, Mg, K dan P) ... 27

4.3.2. Komponen mikromineral (Mn, Cu, Fe dan Zn) ... 32

4.3.3. Kadar air tepung kalsium ... 37

4.4. Penelitian Utama ... 38

4.5. SEM (Scanning Electron Microscopy) ... 38

4.6. Derajat Putih ... 39

4.7. Derajat Keasaman (pH) ... 40

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 42

5.1. Kesimpulan ... 42

5.2. Saran ... 42

DAFTAR PUSTAKA... ... 44

LAMPIRAN... ... 48

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

1. Komposisi kimia kepala dan kulit udang ... 5

2. Berat garam pereaksi yang diperlukan untuk membuat larutan standar

logam ... 19

3. Panjang gelombang pada uji AAS ... 19

4. Komposisi kimia limbah udang ... 25

5. Rendemen tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 25

6. Kadar kalsium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 27

7. Kadar magnesium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 29

8. Kalium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 30

9. Kadar fosfor tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 31

10. Kadar mangan tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 33

11. Kadar tembaga tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 34

12. Kadar besi tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 35

13. Kadar seng tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 36

14. Kadar air tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi

kulit udang ... 37

DAFTAR GAMBAR

Nomor Teks Halaman

1. Udang jerbung (Penaeus merguensis deMan) ... 3

2. Reaksi proses demineralisasi ... 5

3. Alat atomic absorptions spectrophotometry (AAS) ... 11

4. Alat scanning electron microscopy (SEM) ... 11

5. Bagian lensa mikroskop SEM ... 12

6. Diagram alir pemisahan mineral pada kulit udang ... 15

7. Diagram alir karakterisasi fisika dan kimia tepung hasil recovery .... 16

8. Grafik rendemen tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 26

9. Grafik kadar kalsium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 28

10. Grafik kadar magnesium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 29

11. Grafik kadar kalium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 31

12. Grafik kadar fosfor tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 32

13. Grafik kadar mangan tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 33

14. Grafik kadar tembaga tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 34

15. Grafik kadar besi tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 35

16. Grafik kadar seng tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 37

17. Grafik kadar air tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 38

18. Partikel tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang (perbesaran 20.000x) ... 39

19. Karakteristik derajat putih tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang ... 40

20. Data produksi udang jerbung ... 56

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Data uji proksimat kulit udang ... 48

1a. Tabel data kadar air kulit udang jerbung ... 48

1b. Tabel data kadar abu kulit udang jerbung ... 48

1c. Tabel data kadar lemak kulit udang jerbung ... 49

1d. Tabel data kadar protein kulit udang jerbung ... 50

1e. Tabel data kadar proksimat kulit udang jerbung ... 50

2. Data rendemen tepung hasil recovery (Ca) ... 51

2a. Tabel data rendemen tepung hasil recovery ... 51

3. Data uji kadar makromineral ... 51

3a. Tabel data kadar hasil recovery (Ca) ... 51

3b. Tabel data kadar magnesium (Mg) ... 51

3c. Tabel data kadar kalium (K) ... 52

3d. Tabel data kadar fosfor (P) ... 52

4. Data uji kadar mikromineral ... 53

4a. Tabel data kadar mangan (Mn) ... 53

4b. Tabel data kadar tembaga (Cu) ... 53

4c. Tabel data kadar besi (Fe) ... 53

4d. Tabel data kadar seng (Zn) ... 54

5. Data uji kadar air ... 55

5a. Tabel data kadar air ... 55

6. Grafik data produksi udang jerbung dan Gambar tepung hasil recovery ... 56

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan tangkap, perikanan air tawar dan budidaya. Komoditas budidaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi salah satunya adalah udang. Jenis udang yang menjadi andalan ekspor Indonesia antara lain udang dogol, udang jerbung, udang windu, udang krosok dan udang ratu. Jumlah ekspor udang pada periode Januari-Maret tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan sebesar 6,05% (PDSI 2009).

Udang jerbung (Penaeus merguiensis deMan) merupakan salah satu jenis udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jumlah produksi udang jerbung

di Indonesia selama periode 2001-2005 lebih dari 60.000 ton/tahun. Pusat tambak udang di Indonesia berlokasi di wilayah pantai sebelah utara

maupun selatan daerah Sumatra, Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan

Nusa Tenggara Barat (Rangkuti 2007).

Pengolahan udang jerbung untuk ekspor berupa produk udang beku, headless atau peeled. Udang jerbung untuk konsumen lokal dipasarkan dalam bentuk segar, headless atau peeled. Dari proses pengolahan tersebut 75 % dari berat total udang merupakan bagian kulit dan kepala (Gilberg dan Stenberg 2001 diacu dalam Kelly et al. 2005).

Limbah kulit udang yang tidak tertangani secara baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan karena menimbulkan bau tidak sedap serta mengurangi estetika lingkungan (Manjang 1993). Kulit udang mengandung kitin sebesar 15-20% kitin, kadar abu sebesar 20% serta kadar protein sebesar 35% pada basis kering (Kelly et al. 2005). Limbah kulit udang telah dimanfaatkan menjadi bahan baku kitin dan kitosan yang diproduksi dalam jumlah berskala besar selama dua dekade.

Produksi kitin dan kitosan merupakan langkah nyata pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis. Pengembangan produksi kitin dan kitosan perlu dilanjutkan dengan upaya pemanfaatan hasil samping industri tersebut seperti protein dan mineral. Pemanfaatan hasil samping protein dilakukan

dengan cara memanfaatkan kembali pigmen carotenoids yang banyak mengandung astaxanthin dan diolah menjadi bahan tambahan pakan ikan (Kumar 2000 diacu dalam Kelly et al. 2005).

Hasil samping industri pengolahan kitin dari proses demineralisasi kulit

udang berupa kalsium klorida (CaCl2). Proses demineralisasi mineral pada kulit

udang akan terlarut pada larutan asam seperti asam klorida (HCl). Pemanfaatan limbah demineralisasi yakni sebagai sumber kalsium dapat digunakan pada industri kertas dan industri semen ( Flick et al. 2000). Mineral dari hasil recovery limbah demineralisasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber kalsium untuk pembuatan gips dan suplemen kalsium.

Kalsium yang berada pada kulit udang sebagian besar berupa kalsium

karbonat (CaCO3). Kalsium merupakan salah satu mineral esensial yang

memegang peranan dalam pengaturan regulasi pada beberapa proses biokimia dan fisiologi dalam tubuh (Silva dan Williams 1991 diacu dalam Fennema 1996).

Perendaman kulit udang dalam asam klorida selama dua hingga tiga hari membantu proses demineralisasi. Selain itu perendaman tersebut bermanfaat untuk mendaur ulang limbah demineralisasi (Flick et al. 2000). Upaya pemanfaatan mineral terlarut merupakan proses recovery (pemulihan). Proses recovery bertujuan untuk mendapatkan kembali mineral dalam bentuk padatan sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

Penelitian mengenai proses recovery mineral dari limbah demineralisasi, penentuan waktu perendaman kulit udang dalam HCl terbaik dan penentuan karakteristik mineral yang dihasilkan dari proses recovery perlu dilakukan. Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai informasi untuk pemanfaatan mineral lebih lanjut, baik dalam bidang farmasi, industri maupun pertanian. 1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik

limbah demineralisasi kulit udang sebagai sumber kalsium melalui proses recovery mineral, mempelajari pengaruh waktu perendaman kulit udang terhadap kadar kalsium dan mengetahui komposisi mineral dari tepung hasil recovery serta menentukan karakteristik fisik, mikroskopis dan kimia terhadap tepung hasil recovery yang dihasilkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Udang Jerbung (Penaeus merguiensis deMan)

Udang jerbung (Penaeus merguiensis deMan) merupakan salah satu

jenis udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Udang jerbung

memiliki habitat di kedalaman 10 m hingga 45 m, dengan substrat berlumpur (Anonim 2004). Udang jerbung memiliki klasifikasi sebagai berikut (Fabricius 1798 diacu dalam Anonim 2009):

Filum : Arthropoda Subfilum : Crustacea Kelas : Malacostraca Ordo : Decapoda Famili : Penaeidae Genus : Penaeus

Jenis : Penaeus merguiensis deMan

Udang jerbung memiliki morfologi yakni panjang total sebesar 25 cm dan memiliki rostrum sebanyak 7 hingga 8 buah. Udang jerbung berwarna putih polos atau sedikit gelap. Morfologi udang jerbung dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Udang jerbung (Penaeus merguiensis deMan) Sumber: [Image 2004]

Udang jerbung memiliki nama dagang antara lain udang putih, banana prawn, white shrimp dan indian banana. Udang adalah komoditas utama dari sektor perikanan yang umumnya diekspor dalam bentuk beku, headless dan peeled. Potensi produksi udang di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat.

Jumlah ekspor udang pada periode Januari-Maret tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan sebesar 6,05% (PDSI 2009). Grafik jumlah produksi udang jerbung dapat dilihat pada Lampiran 6.

2.2. Limbah Udang

Saat ini terdapat 170 perusahaan pengolahan udang di Indonesia.

Kapasitas produksi pengolahan udang sekitar 500.000 ton per tahun

(Prasetyo 2004). Dari proses pengolahan tersebut 75% dari berat total

udang menjadi limbah, yaitu bagian kulit dan kepala (Gilberg dan Stenberg 2001

diacu dalam Kelly et al. 2005). Komposisi kimia kulit kepala dan kulit udang

dapat dilihat pada Tabel 1.

Limbah udang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan jenis pengolahannya yaitu (Suptijah et al. 1992):

(1). Kepala udang yang merupakan hasil samping industri pembekuan udang tanpa kepala.

(2). Kulit udang yang merupakan hasil samping industri pembekuan udang kelas mutu dua atau industri pengalengan udang.

(3). Campuran antara kepala udang dan kulit udang yang berasal dari industri pengalengan udang.

Tabel 1. Komposisi kimia kepala dan kulit udang

Komposisi Jumlah (%) Air 88,7 Protein (bk) 32,5 Lemak (bk) 9,8 Abu (bk) 20 Karbohidrat (bk) 1,5

Sumber: Ravichandran et al. (2009)

Kulit udang dapat diolah lebih lanjut sebagai bahan baku kitin dan kitosan yang bernilai ekonomis tinggi. Proses pembuatan kitin dari kulit udang melalui proses deproteinasi dan demineralisasi. Kitin merupakan komponen utama penyusun cangkang pada insekta dan krustasea. Kitin memiliki ikatan kimia

berupa N-asetil-D-glukosamin yang bersifat biodegradable, sehingga kitin mudah untuk dicerna (Kristbergsson dan Arason 2007).

2.3. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan suatu proses yang bertujuan menghilangkan mineral-mineral yang terdapat pada limbah udang. Limbah udang secara umum mengandung 20-50% mineral tergantung dari spesiesnya (Ravichandran et al.

2009). Kalsium karbonat (CaCO3) dan kalsium fosfat (Ca3(PO4)2) merupakan

komposisi utama pada mineral yang terkandung dalam kulit udang. Proses demineralisasi dilakukan dengan penambahan HCl 1 N pada perbandingan

bobot bahan dan volume pengekstrak sebanyak 1:7 dan dilakukan pemanasan

selama 1 jam pada suhu 90 oC (Suptijah et al. 1992). Reaksi antara asam klorida

(HCl) dengan kalsium menghasilkan kalsium klorida (CaCl2) (Angka dan

Suhartono 2000). Reaksi proses demineralisasi dapat dilihat pada Gambar 2.

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2CO3

H2CO3 H2O + CO2

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2

Ca3(PO4)2 + 6 HCl CaCl2 + H3PO4

Gambar 2. Reaksi proses demineralisasi (Bastaman 1989 diacu dalam Wardhani 2007).

2.4. Mineral

Mineral adalah elemen anorganik yang terdapat di alam. Mineral merupakan salah satu komponen gizi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup

(Raton 1982 diacu dalam Clydesdale 1988). Mineral memiliki muatan positif,

sehingga di dalam tubuh mineral berfungsi sebagai elektrolit. Pergerakan air di dalam sel akan mengarah pada larutan elektrolit yang berkonsentrasi lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel akan meneruskan air dan menahan elektrolit, sehingga terjadi keseimbangan tekanan osmosis (Almatsier 2006).

Kekurangan mineral dalam jangka waktu tertentu dapat menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Kelebihan mineral dapat menyebabkan efek toksisitas. Sebagian besar mineral memiliki kisaran asupan aman yang luas, sehingga

untuk mencegah kemungkinan defisiensi dan efek toksisitas perlu dilakukan komsumsi makanan yang bervariasi (Underwood dan Mertz 1987 diacu dalam Fennema 1996).

2.5. Makromineral

Mineral digolongkan kedalam makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari (Almatsier 2006). Makromineral dibutuhkan dalam pembentukan jaringan tulang mupun sebagai ko-faktor enzim.

Makromineral yang dibutuhkan dalam pembentukan jaringan kulit udang adalah kalsium, magnesium, kalium dan fosfor (Darmono 1995). Makhluk hidup pada lingkungan perairan mengatur penyerapan mineral melalui insang, kulit dan mulut (Kaushik 2001).

2.5.1. Kalsium (Ca)

Kalsium merupakan kation divalen berukuran radius 0,95 x 10-12 m.

Kalsium dalam sel hidup membentuk ikatan kompleks dengan protein, karbohidrat, dan lemak. Ikatan kalsium bersifat selektif dan mampu berikatan dengan oksigen netral, termasuk grup alkohol dan karbonil (Fennema 1996).

Kalsium (Ca) merupakan mineral utama yang berperan dalam pembentukan dan pertumbuhan struktur tulang, menjaga keseimbangan osmotik, aktifitas otot dan transmisi rangsangan syaraf (Bronner 1997). Udang memperoleh kalsium dari habitat perairan dan pakan. Perairan mengandung kalsium sebesar 50-60% dari total kebutuhan kalsium. Pakan udang dapat menambah asupan kalsium. Kekurangan kalsium dapat menghambat pertumbuhan, pembentukan tulang serta mengakibatkan dekalsifikasi (Guillaume et al. 2001).

Kalsium karbonat, kalsium fosfat dan kitin merupakan penyusun utama

dari kulit udang (Gilberg dan Stenberg 2001 diacu dalam Kelly et al. 2005). Kulit udang mengandung 98,5% kalsium dari total mineral (Darmono 1991 diacu dalam Darmono 1995). Pemanfaatan kalsium karbonat antara lain meliputi suplemen kalsium, industri cat, industri kertas serta industri plastik (BCCF 2007).

Kalsium karbonat menurut SNI 06-0385-1989 diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni jenis K, jenis C dan jenis CC. Jenis K adalah tepung kalsium

karbonat yang dhasilkan dari penggilingan batu kapur. Jenis C adalah tepung kalsium karbonat yang dihasilkan dari penggilingan batu kalsit. Jenis CC adalah tepung kalsium karbonat yang dihasilkan dari proses reaksi dan pengendapan

(BSN 1989a).

Kalsium karbonat (CaCO3) digunakan pada industri farmasi sebagai

suplemen, industri cat untuk meningkatkan opasity dan porosity cat, industri kertas sebagai pelapis kertas serta industri plastik untuk meningkatkan

moulding characteristic (BCCF 2007). Pemanasan kalsium karbonat menghasilkan kalsium oksida (CaO). Kalsium oksida menurut SNI 0807-1989-A digunakan pada industri kertas sebagai recovery agent untuk mengendapkan

selulosa (BSN 1989b). Kalsium oksida menurut SNI 15-0714-1989 digunakan

pada industri gula untuk pemurnian nira (BSN 1989c). Penambahan air dengan

kalsium oksida menghasilkan kalsium hidroksida Ca(OH)2. Pemanfaatan kalsium

hidroksida Ca(OH)2 menurut SNI 06-6639-2002 sebagai zat flokulan yang dapat

mengendapkan logam berat pada pengolahan air limbah industri peleburan tembaga (BSN 2002).

2.5.2. Magnesium (Mg)

Magnesium merupakan salah satu makromineral yang berperan dalam sistem fisiologis hewan yang berhubungan erat dengan kalsium serta fosfor. Sekitar 70% dari total Mg dalam tubuh ditemukan dalam tulang dan sebagian ditemukan dalam jaringan lunak dan cairan jaringan (Darmono 1995).

Metabolisme magnesium memiliki kesamaan dengan metabolisme kalsium. Magnesium adalah ko-faktor yang merupakan faktor utama di dalam

aktivitas enzim terutama enzim fosfat transferase, dekarboksilase dan asil transferase selama proses osmoregulasi, sintesis protein dan proses

pertumbuhan (Guillaume et al. 2001). 2.5.3. Kalium (K)

Kalium merupakan logam golongan 1A dan logam yang berada pada periode 4. Kalium memiliki sifat kimia yakni memiliki muatan monovalen (Cotton dan Wilkinson 2007). Kalium merupakan logam alkali yang memiliki

sifat pereduksi aktif, sehingga memiliki kecenderungan untuk melepas elektron saat berinteraksi dengan unsur nonlogam (Clydesdale 1988).

Kalium adalah kation terpenting cairan intrasel maupun cairan ekstrasel. Kalium mempengaruhi aktivitas otot, keseimbangan asam-basa dan tekanan osmotik didalam sel (Harper et al. 1979). Kalium berinteraksi dengan natrium dan potasium dalam regulasi enzim, sedangkan interaksi kalium dengan sodium mempengaruhi keseimbangan ion pada ekstra sel (Guillaume et al. 2001). Kekurangan kalium dapat menyebabkan anoreksia, tetanus dan kematian. Hewan perairan membutuhkan kalium sebanyak 0,3 – 1,2% yang dipengaruhi oleh konsentrasi kalium pada air (Guillaume et al. 2001).

2.5.4. Fosfor (P)

Fosfor merupakan salah satu mineral utama dalam tulang. Fosfor dan kalsium membentuk senyawa hidroksiapatit. Fosfor berperan dalam sistem sel sebagai fosfoprotein, asam nukleat dan fosfolipida. Pembebasan fosfor di dalam tulang dipengaruhi oleh vitamin D (Almatsier 2006).

Kekurangan fosfor menyebabkan gangguan pertumbuhan tubuh dan terjadi proses demineralisasi. Udang memerlukan fosfor dalam pembentukan jaringan kutikula. Sumber utama ketersediaan fosfor berasal dari perairan yang dapat diserap secara langsung oleh udang. Udang memiliki sistem pencernaan yang sederhana, sehingga udang hanya mampu menggunakan jenis fosfor yang berikatan dengan sodium atau potasium seperti potasium monofosfat (Guillaume et al. 2001).

2.6. Mikromineral

Mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kurang dari 100 mg sehari (Almatsier 2006). Mikromineral yang berperan dalam pembentukan jaringan kulit udang antara lain mangan, tembaga, besi dan seng (Guillaume et al. 2001). Kekurangan mikromineral dapat menyebabkan pertumbuhan kulit udang menjadi tidak sempurna (Darmono 1995).

Kebutuhan mikromineral dapat dipenuhi secara alami melalui sumber mineral di perairan. Mikromineral terlibat dalam menjaga kesetimbangan tekanan osmotik dan berperan sebagai ko-faktor beberapa enzim (Clydesdale 1988).

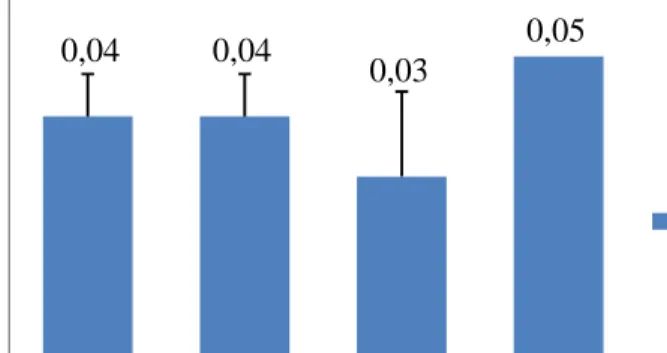

2.6.1. Mangan (Mn)

Mangan merupakan salah satu mikromineral yang terdistribusi secara luas pada jaringan hewan maupun tumbuhan. Mangan berperan dalam pembentukan jaringan tulang pada hewan. Defisiensi mangan dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tulang (Leach dan Harris 1997).

Kekurangan asupan Mn menyebabkan dwarfism (Guillaume et al. 2001). Dwarfism merupakan kelainan pertumbuhan sehingga proporsi tubuh menjadi tidak sempurna. Mangan (Mn) berfungsi pada proses pembentukan kutikel pada udang. Defisiensi mangan (Mn) dapat menyebabkan pembentukan cangkang menjadi tidak sempurna (Nabryzki 2007).

2.6.2. Tembaga (Cu)

Logam tembaga (Cu) diketahui sebagai mineral esensial sejak tahun 1924. Tembaga berperan penting dalam pembentukan hemoglobin. Tembaga ditemukan dalam protein plasma seperti seuroplasmin yang berperan dalam pembebasan zat besi dari sel ke plasma (Darmono 1995). Tembaga berperan sebagai ko-faktor enzim cupro yang berperan dalam pembentukan pigmen pada jaringan kulit dan mempengaruhi kekuatan tulang dan jaringan darah (Harris 1997).

Tembaga (Cu) berfungsi pada proses pembentukan struktur kulit udang dan berperan penting dalam mendukung penyerapan ion besi dan seng. Defisiensi tembaga dapat menyebabkan penurunan kemampuan enzim SOD (Cu-Zn-superoxide dismutase) dan katarak (Guillaume et al. 2001).

2.6.3. Besi (Fe)

Besi (Fe) terdapat dalam tubuh makhluk hidup berikatan dengan protein. Ikatan terpenting antara Fe dan protein adalah hemoglobin (Hb). Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia (Darmono 1995). Jenis crustacea tidak memiliki hemoglobin, sehingga kebutuhan zat besi lebih rendah dibandingkan pada ikan.

Besi (Fe) berperan dalam pembentukan haemocyanin pada sistem aliran oksigen di dalam tubuh udang. Udang menyerap ion besi dari perairan melalui cangkang, dimana besi mampu berikatan dengan protein pada cangkang udang

2.6.4. Seng (Zn)

Seng merupakan unsur logam transisi pada golongan IIB. Seng bermuatan positif yang merupakan kation divalen (2+). Seng dapat membentuk ikatan hidroksida dengan penambahan basa pada larutan garamnya sehingga membentuk

senyawa Zn(OH)2 (Cotton dan Wilkinson 2007).

Seng (Zn) berperan dalam pembentukan jaringan kulit dan tulang. Defisiensi seng menyebabkan gangguan pertumbuhan dan pembentukan tulang pada unggas (Chester 1997). Jenis crustacean memerlukan seng dalam proses pembentukan kulit (Guillaume et al. 2001).

2.7. Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)

Analisis logam terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui jenis logam yang ada. Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah logam yang ada.

Pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif dapat dilakukan dengan alat atomic absorption spectrophotometry (AAS). Alat atomic absorption

spectrophotometry (AAS) terdiri atas lampu katoda, tungku pembakar, monokromator dan photomultiplier.

Prinsip metode atomic absorption spectrophotometry (AAS) berdasarkan penguapan larutan sampel. Logam yang terkandung di dalam larutan sampel diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan lampu katoda (hollow cathode lamp) yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Radiasi dipancarkan pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya (Darmono 1995).

Lampu katoda (hollow cathode lamp) merupakan sumber radiasi yang memancarkan resonansi sinar pada panjang gelombang < 0,01 Å. Kemampuan lampu katode sebagai sumber radiasi merupakan faktor utama untuk menghasilkan kurva kalibrasi yang tepat. Lampu katoda terisi oleh gas argon atau neon. Konstruksi lampu katoda terbuat dari logam yang disesuaikan dengan jenis logam yang akan ditentukan kadarnya. Lampu katoda memiliki ruang hampa yang dialiri arus kecil sehingga menimbulkan ionisasi atom gas inert (Van Loon 1980). Alat atomic absorption spectrophotometry (AAS) dapat dilihat pada Gambar 3.

Ga

Gambar 3. Alat atomic absorption spectrophotometry (AAS) 2.8. Scanning Electron Microscopy (SEM)

Mikroskop merupakan alat untuk melihat benda yang berukuran kecil (mm). Salah satu jenis mikroskop adalah SEM (scanning electron

microscopy). Scanning electron microscopy (SEM) menggunakan elektron dan

cahaya tampak sebagai sumber cahayanya. Elektron adalah gelombang yang lebih pendek dibandingkan cahaya foton dengan ukuran 0,1 nm dan menghasilkan

gambar dengan resolusi yang lebih baik (Lee 1993). Alat scanning electron microscopy (SEM) dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Alat scanning electron microscopy (SEM) Sumber: Image (2008)

Scanning electron microscopy (SEM) menghasilkan gambar dari suatu permukaan spesimen dengan kedalaman fokus 500 kali lebih besar dibandingkan mikroskop cahaya (Lee 1993). Gambar yang dihasilkan memiliki fokus yang baik pada kedalaman specimen, sehingga gambar yang dihasilkan berupa bentuk tiga dimensi spesimen. Hal ini disebabkan oleh ketajaman pancaran elektron yang

menyinari spesimen. Mikroskop SEM memiliki perbesaran hingga 50.000 kali (Fujita et al. 1971).

Mikroskop SEM memiliki lensa yang berbeda dengan mikroskop cahaya. Bagian electron gun berfungsi memancarkan elektron. Condensing lenses berfungsi untuk memantulkan elektron. Lensa yang berdekatan dengan sampel adalah lensa obyek. Pancaran elektron yang mengenai permukaan sampel diteruskan oleh detektor, sehingga penampakan permukaan sampel dapat terlihat pada monitor (Chandler 1980).

Elektron bermuatan negatif sehingga untuk mengamati permukaan sampel, diperlukan pelapis sampel yang bersifat konduktor. Pelapis yang umumnya digunakan antara lain platina, emas dan perak. Namun, platina relatif mahal dibandingkan dengan emas dan perak. Perak memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan platina dan emas, namun memiliki daya konduktor yang kurang baik. Sehingga emas lebih banyak digunakan sebagai pelapis sampel (Akhiruddin M 4 Januari 2009, komunikasi pribadi). Gambar bagian dari lensa mikroskop SEM dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Bagian lensa mikroskop SEM Sumber: Image (2008)

3. METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Oktober 2009.

Pengujian proksimat bahan baku dilakukan di Laboratorium Biokimia, Pusat Antar Universitas (PAU. Proses recovery dan pengujian pH dilakukan di Laboratorium Biokimia Hasil Perairan, Departemen Teknologi Hasil Perairan.

Pengujian atomic absorption spectrophotometry (AAS) dilakukan di

Laboratorium Instrumen, Departemen Teknologi Industri Pertanian. Pengujian scanning electron microscopy (SEM) dilakukan di Laboratorium Geologi Laut, Departemen Geologi dan Geofisika, Institut Teknologi Bandung.

3.2. Alat dan Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kulit udang yang diperoleh dari Hypermarket Giant Yasmin Bogor, larutan teknis asam klorida

(HCl) 1 N, akuades dan NaOH 3 N teknis. Bahan yang digunakan pada

uji proksimat meliputi selenium, H2SO4, H3BO3, HCl dan pelarut heksan.

Bahan yang digunakan pada uji AAS adalah HCl 3 N, HCl 6 N, lantanum klorida 10% (w/v), akuades dan garam pereaksi.

Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain oven, tanur, timbangan digital, cawan porselen, termometer, labu erlenmeyer, pipet volumetrik, pipet tetes, tabung reaksi, gelas piala 2000 ml dan 1000 ml, kompor listrik, kertas saring Whatman 40, kertas saring Whatman 42,kertas saring Whatman 541, pelat alumunium dan pelat emas setebal 48 nm, mikroskop SEM dan atomic absorption spectrophotometry (AAS).

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu: penelitian pendahuluan yang meliputi analisis proksimat dan pengaruh perlakuan perendaman kulit udang terhadap hasil kadar kalsium. Penelitian utama meliputi karakteristik fisik, mikroskopis dan kimia dari tepung hasil recovery limbah demineralisasi dari kulit udang dengan kadar kalsium terbaik yang meliputi analisis derajat putih, ukuran partikel dan analisis pH.

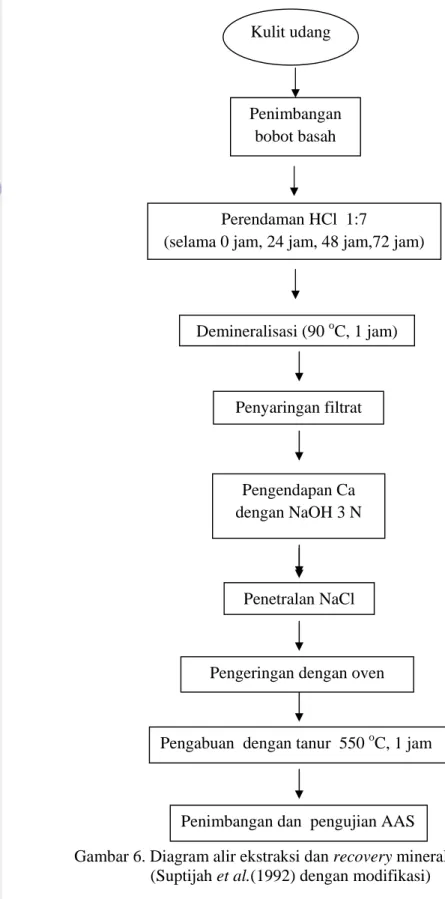

3.3.1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan terdiri dari uji proksimat kulit udang meliputi uji kadar air, uji kadar abu, uji kadar protein dan kadar lemak. Pembuatan bubuk tepung hasil recovery diawali dengan perendaman kulit udang dalam

larutan HCl 1 N dengan perlakuan waktu perendaman selama 0 jam, 24 jam,

48 jam dan 72 jam. Selanjutnya kulit udang diekstraksi pada suhu 90 oC pada

larutan HCl 1 N selama 1 jam sebanyak dua kali. Kemudian, pemisahan kulit

udang dengan filtrat menggunakan kertas saring sehingga diperoleh filtrat, lalu

disaring kembali dengan kertas saring Whatman 40.

Pengendapan kalsium dilakukan dengan penambahan NaOH 3 N pada

filtrat hingga terbentuk endapan jenuh kalsium hidroksida (Ca(OH)2).

Selanjutnya, dilakukan proses netralisasi endapan dari pengotor NaCl

menggunakan akuades. Endapan Ca(OH)2 yang telah dinetralkan, kemudian

disaring menggunakan kertas saring Whatman 42. Endapan yang diperoleh dioven

pada suhu 100 oC hingga bobot endapan stabil. Selanjutnya endapan dipijarkan

dalam tanur pada suhu 550 oC selama 1 jam, sehingga terbentuk kalsium oksida.

Kemudian, tepung hasil recovery dikarakterisasi dengan metode AAS.

Metode AAS dilakukan untuk mengetahui komposisi dan kadar mineral pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang. Pengukuran kadar mineral pada penelitian ini dilakukan pada jenis mineral yang merupakan komponen utama penyusun kulit udang (Guillaume et al.2001). Pengukuran kadar mineral meliputi kalsium, magnesium, kalium, fosfor, tembaga, besi dan seng (APHA 1998). Prosedur kerja ekstraksi dan recovery mineral dari kulit udang dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Diagram alir ekstraksi dan recovery mineral dari kulit udang (Suptijah et al.(1992) dengan modifikasi)

Kulit udang

Penimbangan bobot basah

Perendaman HCl 1:7

(selama 0 jam, 24 jam, 48 jam,72 jam)

Demineralisasi (90 oC, 1 jam)

Penyaringan filtrat

Pengendapan Ca dengan NaOH 3 N

Penetralan NaCl

Pengeringan dengan oven

Pengabuan dengan tanur 550 oC, 1 jam

Tepung hasil recovery

Penimbangan

Pengukuran derajat putih 3.3.2. Penelitian Utama

Perlakuan perendaman kulit udang yang menghasilkan bubuk kalsium

dengan kadar kalsium tertinggi dilanjutkan dalam penelitian utama. Penelitian utama dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisik, kimia dan

mikroskopis tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang yang meliputi uji derajat putih dan ukuran partikel dengan menggunakan

mikroskop SEM, sedangkan pengukuran karakteristik kimianya adalah uji pH. Diagram alir karakterisasi tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang jerbung dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Diagram alir karakterisasi tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang.

3.4. Analisis Fisik dan Kimia Sampel 1) Analisis Proksimat

Analisis proksimat merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia yang ada pada suatu bahan. Analisis proksimat yang dilakukan meliputi :

a) Analisis kadar air (AOAC 1995)

Prinsip dari analisis kadar air yaitu untuk mengetahui kandungan atau jumlah kadar air yang terdapat pada suatu bahan. Analisis kadar air meliputi proses pengeringan cawan porselen, penimbangan sampel dan pengovenan.

Analisis ukuran partikel (SEM)

Tahap pertama yang dilakukan pada analisis kadar air adalah mengeringkan cawan porselen dalam oven pada suhu 102-105 °C selama 10-15 jam. Cawan tersebut diletakkan ke dalam desikator kurang lebih selama 30 menit dan dibiarkan sampai dingin kemudian

ditimbang. Kemudian, sampel kulit udang ditimbang seberat 5 gram dan diletakkan ke dalam cawan. Selanjutnya, cawan dimasukan ke dalam oven pada suhu 105 °C selama 8 jam. Lalu, cawan tersebut dimasukan ke dalam desikator dan dibiarkan sampai dingin kemudian ditimbang.

Perhitungan kadar air pada sampel kulit udang:

% kadar air B C

B A 100 %

Keterangan : A = Berat cawan kosong (gr)

B = Berat cawan dengan sampel kulit udang (gr)

C = Berat cawan dengan sampel kulit udang setelah dikeringkan (gr)

b) Analisis kadar abu (AOAC 1995)

Prinsip dari analisis kadar abu yaitu untuk mengetahui jumlah abu yang terdapat pada suatu bahan terkait dengan mineral dari bahan yang dianalisis. Analisis kadar abu meliputi pemijaran cawan abu porselen, penimbangan sampel dan pengabuan.

Cawan abu porselen dipijarkan dalam tanur pada suhu 650 °C selama 1 jam. Cawan abu porselen tersebut didinginkan selama 30 menit setelah suhu tungku turun menjadi sekitar 200 °C dan ditimbang. Sampel kulit udang

sebanyak 1 – 2 gram dimasukkan ke dalam cawan abu porselen. Cawan tersebut dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 650 °C. Proses pengabuan dilakukan selama 3 jam sampai abu berwarna putih. Setelah suhu tungku pengabuan turun menjadi sekitar 200 °C, cawan abu porselen didinginkan selama 30 menit dan kemudian ditimbang beratnya.

Perhitungan kadar abu pada sampel kulit udang:

% kadar abu C A

B A 100 %

Keterangan : A = Berat cawan abu porselen kosong (gr)

kulit udang (gr)

C = Berat cawan abu porselen dengan sampel kulit udang setelah dikeringkan (gr)

c) Analisis kadar protein (AOAC 1995)

Prinsip dari analisis protein yaitu untuk mengetahui kandungan protein kasar (crude protein) pada suatu bahan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis protein terdiri dari tiga tahap yaitu dekstruksi, destilasi,dan titrasi.

(1). Tahap dekstruksi

Sampel kulit udang ditimbang sebesar 0,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung kjeltec. Satu butir kjeltab dimasukkan ke dalam

tabung tersebut dan ditambahkan 10 ml H2SO4. Tabung yang berisi larutan

tersebut dimasukkan ke dalam air pemanas dengan suhu 410 °C dan ditambahkan 10 ml air. Proses dekstruksi dilakukan sampai larutan menjadi bening.

(2). Tahap destilasi

Tahap destilasi terdiri dari dua tahap, yaitu persiapan sampel yang dilakukan dengan membuka kran air kemudian dilakukan pengecekan alkali dan air dalam tanki. Selanjutnya, tabung dan erlemeyer yang berisi akuades diletakkan pada tempatnya. Tombol power pada sistem kjeltec ditekan lalu dilanjutkan dengan menekan tombol steam dan tungku beberapa lama sampai air di dalam tabung mendidih. Steam dimatikan dan tabung kjeltec dan erlemeyer dikeluarkan dari alat sistem kjeltec.

Tahap destilasi dilakukan dengan meletakkan tabung yang berisi sampel yang sudah didestruksi ke dalam sistem kjeltec beserta erlemeyer yang berisi asam borat. Destilasi dilakukan sampai volume larutan dalam erlemeyer yang berisi asam borat mencapai 200 ml.

(3). Tahap titrasi

Titrasi dilakukan dengan menggunakan HCl 0,1 N sampai warna larutan pada erlemeyer berubah menjadi warna pink.

Perhitungan kadar protein pada kulit udang :

% nitrogen ml HCl ml HCl blanko N HCl X 14 100 %

% Kadar Protein = % Nitrogen x faktor konversi

Keterangan : Protein mengandung rata-rata 16% nitrogen.

Faktor konversi = %

%

= 6,25

(d) Analisis kadar lemak (AOAC 1995)Prinsip dari analisis kadar lemak adalah untuk mengetahui kadar lemak dari suatu bahan. Penentuan kadar lemak yakni dengan penimbangan sampel sebanyak 2 gram. Kemudian, sampel disebar pada kapas yang dilapisi kertas saring dan digulung membentuk selongsong kertas, lalu dimasukkan ke dalam labu soxhlet. Kemudian lemak diekstraksi menggunakan pelarut lemak berupa heksan sebanyak 150 ml selama 6 jam. Lemak yang terekstrak kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100 °C selama 1 jam. Penghitungan kadar lemak adalah sebagai berikut:

Kadar lemak % Bobot lemak terekstrak

mg sampel kering X 100%

2) Rendemen tepung hasil recovery

Rendemen merupakan persentase dari perbandingan kadar mineral terhadap bobot kulit udang sebelum mengalami perlakuan. Perhitungan persentase rendemen dengan rumus sebagai berikut:

Rendemen %bb Tepung hasil gr

Kulit udang bb gr 100 %

Rendemen %bk 100 kadar air % 100 %

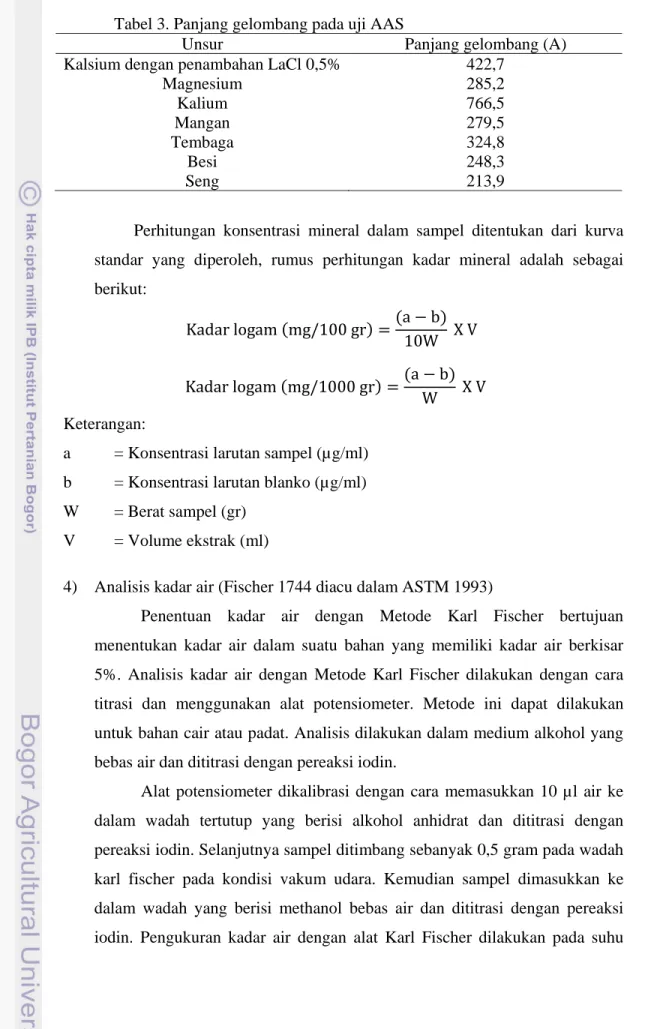

3) Analisis kadar mineral tepung hasil recovery dengan AAS (Metoda APHA

ed. 20th 3111 B, 1998)

Analisis kadar mineral dilakukan untuk mengetahui kadar mineral

pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang. Pada penelitian ini dilakukan kadar mineral yang meliputi kalsium,

magnesium, kalium dan fosfor, mangan, tembaga, besi dan seng. Analisis kadar mineral yang dilakukan menggunakan metode AAS.

Tahap pertama pada analisis AAS adalah penyiapan sampel mineral yang diperoleh melalui pengabuan kering. Mineral dimasukkan ke dalam cawan dan ditambahkan HCl 6 N sebanyak 5 – 6 ml, kemudian dipanaskan

hingga kering di atas hot plate pada suhu rendah. Kemudian, sampel ditambahkan HCl 3 N sebanyak 15 ml dan dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya, sampel didinginkan dan disaring dengan kertas saring Whatman No. 541 hingga diperoleh filtrat. Lalu, filtrat dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian HCl 3 N sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan sampai mendidih, lalu disaring hingga diperoleh filtrat. Filtrat dimasukkan ke dalam labu takar. Selanjutnya, cawan dicuci dengan akuades sedikitnya tiga kali, lalu aquades hasil pencucian disaring dan dimasukkan ke dalam labu takar. Larutan lantanum klorida 10% w/v ditambahkan ke dalam labu takar. Selanjutnya, filtrat didinginkan dan diencerkan pada labu takar hingga tanda tera.

Tahap kedua adalah persiapan blanko dengan menggunakan garam pereaksi yang berbeda untuk masing-masing mineral. Garam pereaksi yang digunakan untuk masing-masing mineral tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Berat garam pereaksi yang diperlukan untuk membuat larutan standar logam

Logam Pereaksi Berat pereaksi

(gr/250 ml larutan)

Kalsium CaCO3 (kering) 0,624

Magnesium MgSO4.7H2O 2,530 Kalium KCl 0,476 Mangan MnSO4.4H2O 1,015 Tembaga CuSO4.5H2O 0,981 Besi Fe(SO4)3(NH4)2SO4.24H2O 2,158 Seng ZnSO4.7H2O 1,100

Tahap ketiga adalah kalibrasi alat AAS. Alat diatur sesuai dengan instruksi dalam petunjuk manual alat tersebut. Selanjutnya larutan standar logam dan blanko diukur. Kemudian kadar mineral dianalisis berdasarkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran mineral pada tungku pembakar dan diukur pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang digunakan pada uji AAS tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Panjang gelombang pada uji AAS

Unsur Panjang gelombang (A)

Kalsium dengan penambahan LaCl 0,5% 422,7

Magnesium 285,2 Kalium 766,5 Mangan 279,5 Tembaga 324,8 Besi 248,3 Seng 213,9

Perhitungan konsentrasi mineral dalam sampel ditentukan dari kurva standar yang diperoleh, rumus perhitungan kadar mineral adalah sebagai berikut: Kadar logam mg/100 gr a b 10W X V Kadar logam mg/1000 gr a b W X V Keterangan:

a = Konsentrasi larutan sampel (µg/ml)

b = Konsentrasi larutan blanko (µg/ml)

W = Berat sampel (gr)

V = Volume ekstrak (ml)

4) Analisis kadar air (Fischer 1744 diacu dalam ASTM 1993)

Penentuan kadar air dengan Metode Karl Fischer bertujuan menentukan kadar air dalam suatu bahan yang memiliki kadar air berkisar 5%. Analisis kadar air dengan Metode Karl Fischer dilakukan dengan cara titrasi dan menggunakan alat potensiometer. Metode ini dapat dilakukan untuk bahan cair atau padat. Analisis dilakukan dalam medium alkohol yang bebas air dan dititrasi dengan pereaksi iodin.

Alat potensiometer dikalibrasi dengan cara memasukkan 10 µl air ke dalam wadah tertutup yang berisi alkohol anhidrat dan dititrasi dengan pereaksi iodin. Selanjutnya sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram pada wadah karl fischer pada kondisi vakum udara. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam wadah yang berisi methanol bebas air dan dititrasi dengan pereaksi iodin. Pengukuran kadar air dengan alat Karl Fischer dilakukan pada suhu

25 °C dan tegangan 250 mv serta laju titrasi 0,5 ml/detik. Selanjutnya data konsentrasi kadar air dapat dilihat pada alat potensiometer.

Perhitungan kandungan air dalam contoh ditentukan dari kebutuhan

titran dikalikan kesetaraan titran dalam air (Water equivalent) (Wilmington 1980 diacu dalam Yudhi et al. 2008). Rumus penentuan kadar

air Metode Karl Fischer adalah sebagai berikut:

WE = mg H2O / jumlah titran (ml)………(1)

% H20 = WE / berat contoh (gr) x 100%…………...(2)

5) Analisis SEM (Scanning Electron Microscopy) tepung hasil recovery (Lee 1993)

Sampel ditimbang sebanyak 0,1 gr dan diletakkan pada plat alumunium hingga merata dan homogen serta dilapisi lapisan emas setebal 48 nm. Selanjutnya plat alumunium diletakkan di meja sampel. Sampel yang

telah dilapisi emas dideteksi dengan menggunakan SEM pada tegangan 20 kV dan perbesaran 2.000x, 5.000x, 10.000x dan 20.000x.

Sumber elektron dipancarkan menuju sampel untuk memindai permukaan sampel. Kemudian emas sebagai konduktor akan memantulkan elektron ke detektor pada mikroskop SEM. Selanjutnya hasil pemindaian akan diteruskan oleh detektor menuju monitor. Hasil yang diperoleh berupa gambar tiga dimensi permukaan tepung hasil recovery.

6) Derajat putih tepung hasil recovery

Pengukuran derajat putih tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang menggunakan alat photoelectric tube whitness metre for powder model C-1 berskala 0-100. Warna hitam menunjukkan nilai 0, sedangkan nilai 100 menunjukkan derajat putih yang setara dengan pembakaran pita magnesium. Pengukuran derajat putih tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dilakukan dengan cara meletakkan tepung dalam wadah tertentu, kemudian hasil pengukuran derajat putih terlihat pada monitor alat tersebut.

7) Analisis pH (Apriyantono et al. 1989)

Sebanyak 5 gram sampel dicampur dengan 45 ml akuades dan dihomogenkan dengan homogenizer selama 10 menit. Selanjutnya alat

pH meter dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH standar (pH 4 dan pH 7). Elektroda yang telah dibersihkan, dicelupkan ke dalam sampel yang

akan diperiksa. Selanjutnya pH meter dibiarkan selama beberapa menit sampai nilai yang tertera pada display pH meter stabil. Setelah stabil, nilai yang ditunjukkan dicatat sebagai pH sampel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

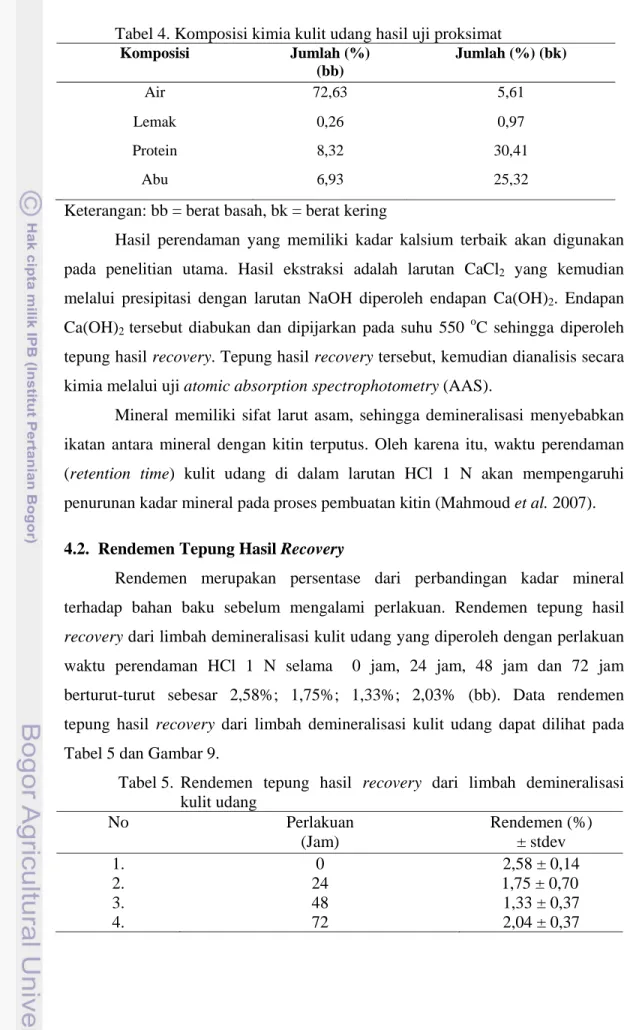

4.1. Penelitian Pendahuluan

Pada penelitian pendahuluan dilakukan uji proksimat kulit udang dan penentuan waktu proses perendaman kulit udang dengan larutan HCl yang terbaik. Uji proksimat kulit udang yang dilakukan pada penelitian ini meliputi penentuan kadar air, kadar lemak, kadar protein dan kadar abu. Berdasarkan uji proksimat, kulit udang jerbung memiliki kadar air yakni 72,63% (bb). Produk perikanan umumnya memiliki kadar air yang tinggi. Menurut penelitian Suparno dan Nurcahyo (1984) kulit udang segar memiliki kadar air sebesar 81,60% (bb). Perbedaan kadar air tersebut dipengaruhi oleh perbedaan jenis udang dan tingkat kekeringan sampel yang digunakan pada penelitian.

Berdasarkan uji proksimat, kulit udang jerbung memiliki kadar lemak

sebesar 0,97% (bk), hal ini menunjukkan bahwa kadar lemak pada kulit udang tergolong rendah. Menurut literatur kadar lemak pada kulit udang yakni 9,8% (bk)

(Ravichandran et al. 2009). Perbedaan kadar lemak dipengaruhi oleh jenis udang dan fase hidup udang saat dipanen. Udang pada fase molting

mengandung kadar lemak yang lebih tinggi (Cuzon dan Guillaume 2001).

Hasil analisis kadar protein dan kadar abu kulit udang jerbung

(Penaeus merguiensis deMan) menunjukkan nilai yang relatif sama dengan hasil penelitian Ravichandran et al. (2009). Kadar protein udang jerbung sebesar 30,41% (bk). Menurut literatur kadar protein kulit udang putih (Penaeus indicus) sebesar 32,5% (bk) (Ravichandran et al. 2009). Kadar abu pada kulit udang jerbung sebesar 25,32% (bk). Ravichandran et al. (2009) menambahkan, kulit udang memiliki kadar mineral sebesar 26,6% (bk). Hal ini menunjukkan jenis udang yang berbeda memiliki kadar abu yang relatif sama. Komposisi kimia kulit udang jerbung hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tahap selanjutnya adalah proses ekstraksi kalsium dengan perlakuan waktu perendaman bahan selama 0 jam atau tanpa perlakuan, 24 jam, 48 jam dan 72 jam pada suhu ruang. Waktu proses yang terpilih adalah yang mampu melarutkan kalsium semaksimal mungkin.

Tabel 4. Komposisi kimia kulit udang hasil uji proksimat Komposisi Jumlah (%) (bb) Jumlah (%) (bk) Air 72,63 5,61 Lemak 0,26 0,97 Protein 8,32 30,41 Abu 6,93 25,32

Keterangan: bb = berat basah, bk = berat kering

Hasil perendaman yang memiliki kadar kalsium terbaik akan digunakan

pada penelitian utama. Hasil ekstraksi adalah larutan CaCl2 yang kemudian

melalui presipitasi dengan larutan NaOH diperoleh endapan Ca(OH)2. Endapan

Ca(OH)2 tersebut diabukan dan dipijarkan pada suhu 550 oC sehingga diperoleh

tepung hasil recovery. Tepung hasil recovery tersebut, kemudian dianalisis secara kimia melalui uji atomic absorption spectrophotometry (AAS).

Mineral memiliki sifat larut asam, sehingga demineralisasi menyebabkan ikatan antara mineral dengan kitin terputus. Oleh karena itu, waktu perendaman (retention time) kulit udang di dalam larutan HCl 1 N akan mempengaruhi penurunan kadar mineral pada proses pembuatan kitin (Mahmoud et al. 2007). 4.2. Rendemen Tepung Hasil Recovery

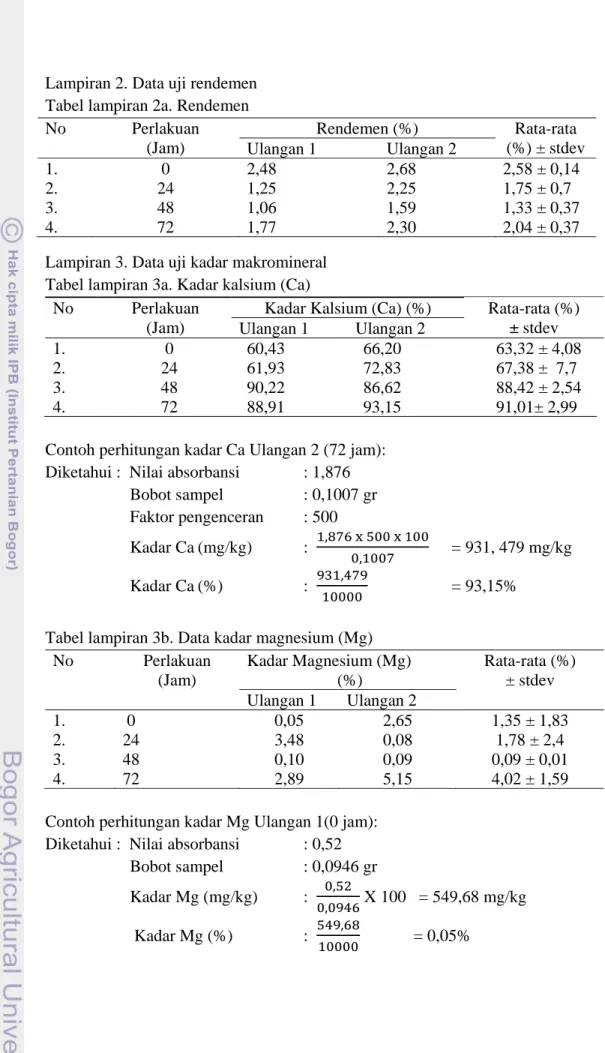

Rendemen merupakan persentase dari perbandingan kadar mineral terhadap bahan baku sebelum mengalami perlakuan. Rendemen tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang yang diperoleh dengan perlakuan

waktu perendaman HCl 1 N selama 0 jam, 24 jam, 48 jam dan 72 jam berturut-turut sebesar 2,58%; 1,75%; 1,33%; 2,03% (bb). Data rendemen tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 9.

Tabel 5. Rendemen tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang No Perlakuan (Jam) Rendemen (%) ± stdev 1. 0 2,58 ± 0,14 2. 24 1,75 ± 0,70 3. 48 1,33 ± 0,37 4. 72 2,04 ± 0,37

Perlakuan waktu perendaman HCl 1 N yang berbeda memberikan pengaruh terhadap rendemen tepung hasil recovery tersebut. Perlakuan tanpa perendaman HCl 1 N (0 jam) menghasilkan rendemen tertinggi yakni sebesar 2,58%. Hal ini dipengaruhi oleh tepung hasil recovery hasil perlakuan tanpa perendaman dalam HCl 1 N (0 jam) memiliki kadar air yang relatif tinggi yakni sebesar 5,09%, data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perlakuan waktu perendaman HCl 1 N selama 48 jam menghasilkan rendemen terendah yakni sebesar 1,33%. Hal ini dipengaruhi oleh kadar air pada tepung hasil recovery tersebut yang relatif rendah yakni sebesar 2,08%, data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Grafik rendemen

tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Grafik rendemen tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang

4.3. Komposisi Mineral Tepung Hasil Recovery

Analisis kimia tepung hasil recovery dilakukan melalui

uji atomic absorption spectrophotometry (AAS). Berdasarkan analisis AAS, tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang mengandung

komposisi makromineral seperti Ca, Mg, P, K serta mikromineral seperti Mn, Fe, Cu dan Zn.

Komponen makromineral dan mikromineral pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang merupakan mineral utama penyusun kulit udang. Makromineral utama penyusun jaringan kulit udang antara lain

, , , 2,58 1,75 1,33 2,03 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0 jam 24 jam 48 jam 72 jam

Rendem en tepung hasil recovery (%) Waktu perendaman Rendemen (%)

kalsium, magnesium, kalium dan fosfor. Mikromineral utama penyusun jaringan kulit udang adalah mangan, tembaga, besi dan seng (Guillaume et al 2001). 4.3.1. Komponen makromineral (Ca, Mg, K dan P)

Kadar kalsium (Ca) pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang berkisar antara 63,32% - 91,01% (bk). Kadar kalsium terendah diperoleh dari perlakuan waktu perendaman HCl 1 N selama 0 jam yaitu sebesar 63,32% (bk). Kadar kalsium terbesar diperoleh dari perlakuan perendaman 72 jam yakni sebesar 91,01% (bk). Kadar kalsium pada produk

kalsium komersial American Elements yakni sebesar 99%. Hasil analisis kadar kalsium pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang

dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 9.

Tabel 6. Kadar kalsium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang No Perlakuan (Jam) Kadar Ca (%) ± stdev 1. 0 63,32 ± 4,08 2. 24 67,38 ± 7,70 3. 48 88,42 ± 2,54 4. 72 91,01± 2,99

Tabel 6 menunjukkan bahwa kadar kalsium semakin meningkat seiring

pertambahan waktu perendaman kulit udang dalam larutan HCl 1 N. Proses perendaman meningkatkan kadar mineral yang terlarut. Menurut Flick et al. (2000), perendaman kulit udang dalam asam klorida selama dua

hingga tiga hari membantu proses demineralisasi secara maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmono (1991) diacu dalam Darmono (1995) kulit udang mengandung 98,5% kalsium dari total mineral.

Tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang memiliki komposisi utama berupa mineral kalsium. Kalsium merupakan penyusun utama dari kulit udang (Gilberg dan Stenberg 2001 diacu dalam Kelly et al. 2005). Grafik kadar kalsium pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Grafik kadar kalsium tepung hasil recovery dari

limbah demineralisasi kulit udang

Kalsium yang dihasilkan dari proses recovery merupakan jenis kalsium CC. Menurut SNI 06-0385-1989, jenis kalsium CC adalah kalsium yang

dihasilkan dari proses reaksi dan pengendapan (BSN 1989a). Tepung hasil

recovery dari limbah demineralisasi kulit udang mengandung kalsium yang memiliki ikatan kimia berupa kalsium oksida (CaO). Kalsium oksida dikenal dengan nama kapur tohor. Kalsium oksida (CaO) diperoleh dari pemanasan

kalsium karbonat (CaCO3) (Igoe dan Hui 2001).

Kalsium dan magnesium adalah mineral yang terkandung dalam makhluk

hidup. Magnesium merupakan salah satu makromineral yang berperan dalam sistem fisiologis hewan yang berhubungan erat dengan kalsium serta fosfor.

Magnesium (Mg) sebagian besar berada pada jaringan tulang yakni sebesar 70% dari total Mg pada makhluk hidup (Darmono 1995). Mineral kalsium (Ca), fosfor (P) dan magnesium (Mg) merupakan logam ringan yang berguna untuk pembentukan kutikula pada ikan dan udang (Guillaume et al. 2001).

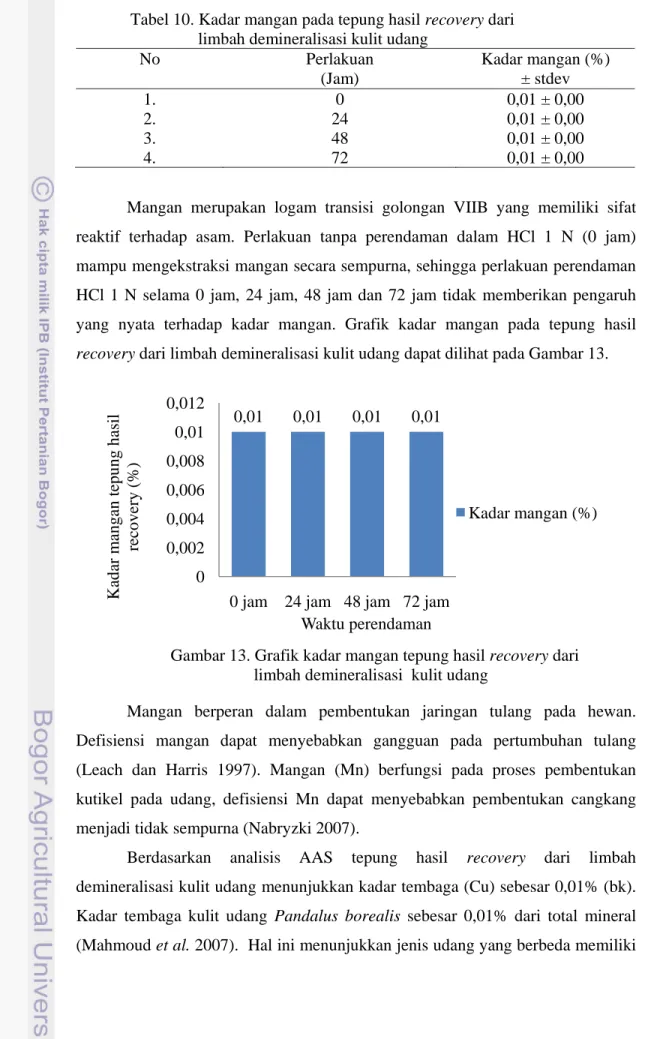

Hasil analisis AAS menunjukkan tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dengan perlakuan perendaman HCl 1 N selama 0 jam, 24 jam, 48 jam dan 72 jam memiliki kadar magnesium berturut-turut sebesar

1,35%; 1,78%; 0,09%; 4,02% (bk). Kadar magnesium pada kulit udang Pandalus borealis sebesar 1,94% dari total mineral (Mahmoud et al. 2007). Kadar magnesium pada udang dipengaruhi oleh jenis udang dan sumber pakan.

63,32 67,38 88,42 91,01 0 20 40 60 80 100 120

0 jam 24 jam 48 jam 72 jam

Kadar kalsium tepung hasil recovery (%) Waktu perendaman Kadar Kalsium

Pakan udang yang banyak mengandung protein dapat meningkatkan daya serap magnesium di dalam tubuh (Kaushik 2001). Hasil analisis kadar magnesium pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 10.

Tabel 7. Kadar magnesium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang

No Perlakuan (Jam) Kadar magnesium (%) ± stdev 1. 0 1,35 ± 1,83 2. 24 1,78 ± 2,40 3. 48 0,09 ± 0,01 4. 72 4,02 ± 1,59

Kadar magnesium terendah diperoleh dari perlakuan perendaman HCl 1 N selama 48 jam yaitu 0,09% (bk). Hal ini dipengaruhi oleh proses presipitasi yakni

penambahan NaOH. Penambahan NaOH pada magnesium klorida (Mg(Cl)2) akan

membentuk endapan Mg(OH)2 (Cotton dan Wilkinson 2007). Namun,

proses presipitasi yang tidak mencapai tetapan pengendapan (Ksp) magnesium akan menghasilkan kadar magnesium yang rendah. Grafik kadar magnesium pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Grafik kadar magnesium tepung hasil recovery dari

limbah demineralisasi kulit udang

a a a 1,35 1,78 0,09 4,02 0 1 2 3 4 5 6

0 jam 24 jam 48 jam 72 jam

Kad ar m agnesium tepun g hasil recovery (%) Waktu perendaman Kadar Magnesium (%)

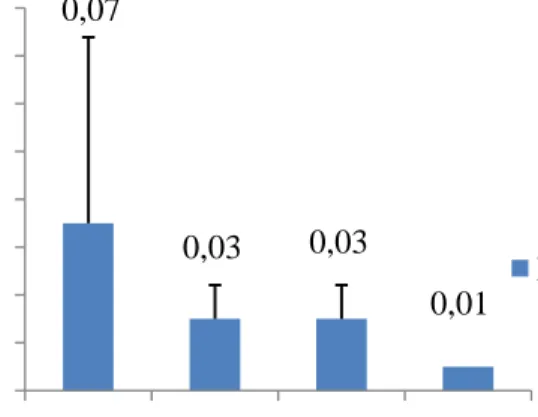

Berdasarkan analisis AAS tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang mengandung mineral kalium (K). Kadar kalium (K)

yang dihasilkan dari perlakuan perendaman HCl 1 N selama 0 jam, 24 jam, 48 jam dan 72 jam berturut-turut sebesar 0,07%; 0,03%; 0,03%; 0,01% (bk).

Kadar kalium terendah pada perlakuan waktu perendaman HCl 1 N selama 72 jam. Kadar kalium tertinggi pada perlakuan tanpa perendaman HCl 1 N (0 jam). Hasil pengujian kadar kalium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 11.

Tabel 8. Kadar kalium dari tepung hasil recovery demineralisasi kulit udang No Perlakuan (Jam) Kadar kalium (%) ± stdev 1. 0 0,07 ± 0,07 2. 24 0,03 ± 0,01 3. 48 0,03 ± 0,01 4. 72 0,01 ± 0,00

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa persentase kadar kalium semakin menurun seiring dengan pertambahan waktu perendaman kulit udang pada larutan HCl 1 N. Penurunan persentase kadar kalium tersebut berbanding terbalik dengan persentase kenaikan kadar kalsium. Kalium dan kalsium merupakan logam yang berada pada periode 4 pada sistem periodik. Kalium merupakan logam golongan 1A dan kalsium merupakan logam golongan IIA. Kalium lebih mudah terekstrak dibandingkan kalsium, karena memiliki jari-jari atom yang lebih besar dibandingkan kalsium. Hal ini mempengaruhi sifat kelarutan kalium, sehingga menjadi lebih mudah terekstraksi dibandingkan dengan kalsium pada saat proses demineralisasi.

Kulit udang Pandalus borealis memiliki kadar kalium sebesar 0,27% dari total mineral (Mahmoud et al. 2007). Kadar kalium hasil penelitian yang berbeda dengan literatur dipengaruhi oleh perbedaan jenis udang dan lingkungan. Komponen kalium pada udang sebagian besar berasal dari lingkungan perairan. Grafik kadar kalium pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Grafik kadar kalium tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang

Fosfor secara alami terlarut di perairan. Udang memiliki kemampuan untuk menyerap fosfor dari habitatnya. Udang memiliki sistem pencernaan yang

sederhana, sehingga udang hanya mampu menggunakan jenis fosfor yang berikatan dengan sodium atau potasium seperti potasium monofosfat

(Guillaume et al. 2001). Berdasarkan analisis AAS tepung hasil recovery dari

limbah demineralisasi kulit udang mengandung fosfor (P). Hasil analisis kadar fosfor pada tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang

dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 12.

Tabel 9. Kadar fosfor tepung hasil recovery dari limbah demineralisasi kulit udang No Perlakuan (Jam) Kadar fosfor (%) ± stdev 1. 0 6,16 ± 0,18 2. 24 8,01 ± 1,58 3. 48 3,34 ± 3,66 4. 72 6,13 ± 0,77

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa kadar fosfor pada tepung hasil

recovery dari limbah demineralisasi kulit udang dengan perlakuan waktu perendaman dalam HCl I N selama 0 jam, 24 jam, 48 jam dan 72 jam

yakni berturut-turut sebesar 6,16%; 8,01%; 3,34%; 6,13% (bk).

Kadar fosfor kulit udang Pandalus borealis sebesar 7,06% dari total mineral , , , , , , , , 0,07 0,03 0,03 0,01 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

0 jam 24 jam 48 jam 72 jam

Kadar kalium tepung hasil re covery (%) Waktu perendaman Kadar kalium (%)