III METODE PENELITIAN

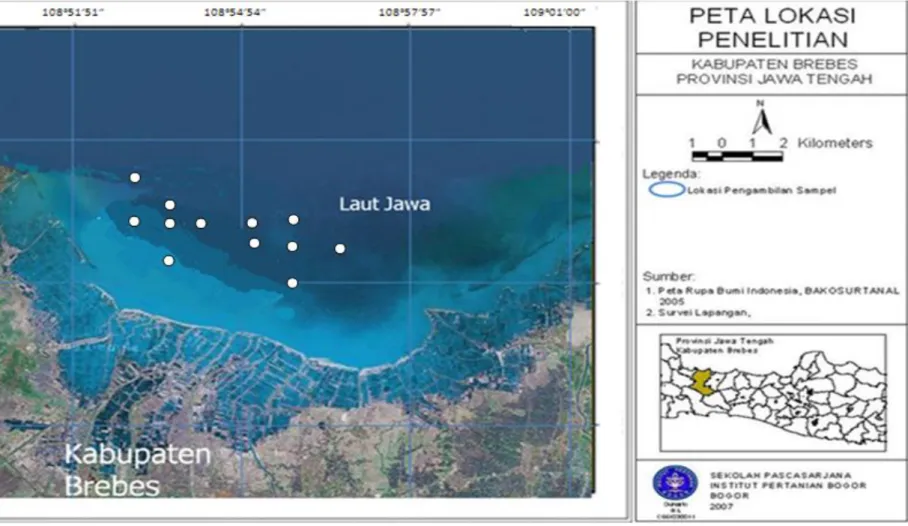

3.1 Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian dilakukan di perairan pantai Kabupaten Brebes yang merupakan bagian dari Laut Jawa (Gambar 9). Kabupaten Brebes merupakan bagian paling barat dari wilayah Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di sebelah barat dan Kabupaten Tegal di sebelah timur. Di Kabupaten Brebes yang memiliki panjang pantai 50 km dengan luas perairan pantai 200 km2, terdapat delapan tempat pelelangan ikan (TPI) yang tersebar di beberapa desa pantai yaitu TPI Prapag Kidul, Pangaradan, Krakahan, Kluwut, Pulogading, Sawojajar, Kaliwlingi, dan Kaligangsa Wetan. Pada perairan ini bermuara beberapa sungai yang mempengaruhi karakteristik perairannya. Sungai besar yang berpotensi mempengaruhi karakteristik perairannya adalah Sungai Gangsa, Pemali, Babakan, Kluwut, Jengkelok, Kabuyutan, Pakijangan dan Cisanggarung (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes, 2007). Sungai-sungai tersebut memiliki kontribusi terhadap terjadinya sedimentasi di perairan laut Kabupaten Brebes. Pada musim penghujan sungai-sungai tersebut membawa air berlumpur yang berpotensi menimbulkan sedimentasi. Sedimentasi yang tinggi akibat banyaknya lumpur dapat merubah komposisi fraksi substrat dasar perairan. Perubahan komposisi fraksi substrat dapat mempengaruhi habitat rajungan yang memiliki preferensi terhadap dasar perairan yang berpasir.

Daratan pesisir Kabupaten Brebes merupakan kawasan pertambakan dengan dibatasi pohon-pohon mangrove dengan jumlah dan ukuran relatif kecil sebagai sabuk hijau (green belt). Kondisi mangrove demikian memiliki kemampuan rendah dalam mengurangi dampak sedimentasi sehingga dalam waktu relatif lama akan terjadi perubahan habitat rajungan.

Penelitian dilakukan selama satu tahun mulai April 2008 sampai Maret 2009. Waktu penelitian mempertimbangkan kemungkinan adanya siklus tahunan dalam biologi rajungan. Analisis sampel biologi dilakukan di lapangan. Pengamatan fraksi substrat, kelas tekstur dan bahan organik substrat dilakukan di Laboratorium Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Unpad. Pengamatan histologis gonad dilakukan di Laboratorium Mikro-Teknik Fakultas MIPA Unpad.

Gambar 9 Peta lokasi pengambilan sampel rajungan.

3.2 Pengambilan Sampel

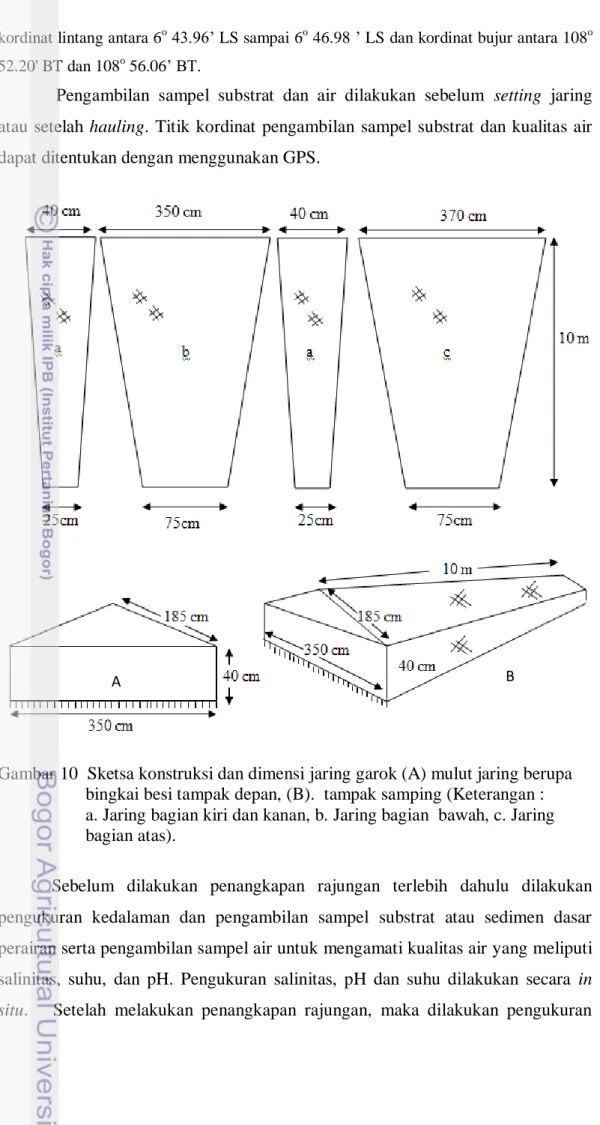

Terdapat tiga macam alat utama untuk menangkap rajungan di perairan Brebes yaitu garok (beam trawl), bubu, dan jaring kejer. Pada penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan alat tangkap garok rajungan. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan alat pengambil sampel antara lain (1) nelayan garok merupakan nelayan harian (one day fishing) sehingga hasilnya didaratkan secara harian dalam kondisi segar dan dapat dengan mudah dianalisis di darat, sedangkan jumlah hari penangkapan untuk alat bubu minimal adalah tiga hari dan dilakukan perebusan hasil di laut sehingga relatif lama menunggu hasil yang didaratkan, dan tidak segar sehingga tidak bisa menentukan TKG (2) garok bersifat aktif berbeda dengan bubu dan jaring kejer yang pasif, sehingga berpeluang mendapatkan ukuran yang beragam (3) daerah operasi penangkapan garok paling dekat dengan pantai sehingga daerah ini memungkinkan menjadi habitat berbagai ukuran rajungan (4) garok memiliki selektivitas paling rendah terhadap ukuran dibandingkan bubu dan jaring kejer. Garok rajungan adalah alat tangkap yang menyerupai bottom beam trawl yang memiliki mulut berbingkai (Subani dan Barus, 1995). Alat tangkap garok memiliki panjang kantong 10 m dan lebar mulut 3,5 m (Gambar 10). Alat ini terdiri dari bagian mulut dan kantong. Bagian mulutnya merupakan bingkai berbentuk segi lima yang terbuat dari besi yang berdiameter 1,8 cm. Bagian bawah dari mulut ini adalah alat penggaruk yang berbentuk balok kecil memanjang yang terbuat dari kayu yang diapit/dijepit plat besi dan pada salah satu sisi panjangnya ditancapkan batang-batang besi beton dengan panjang 15 cm dengan jarak 5 cm sehingga menyerupai sisir (mirip alat pembajak sawah). Ujung-ujung bagian penggaruk ini terikat atau masuk dalam besi kerangka yang berbentuk lingkaran sehingga bagian penggaruk ini dapat diputar. Bagian kantong terbuat dari bahan jaring dengan mesh size 2 inci dengan ukuran benang no 15 dari bahan polyethylen. Bagian kantong berbentuk kerucut dengan bagian depan dibingkai oleh mulut jaring. Alat ini dioperasikan dengan cara menghela (thowing) dengan kecepatan rata-rata 4 knot. Jumlah setting dalam sehari sebanyak 4 kali. Titik-titik sampling rajungan tidak ditentukan secara definitif karena arah penarikan jaring dilakukan secara acak dengan berputar-putar di daerah penangkapan dan hanya dibatasi pada posisi

kordinat lintang antara 6o 43.96’ LS sampai 6o 46.98 ’ LS dan kordinat bujur antara 108o 52.20' BT dan 108o 56.06’ BT.

Pengambilan sampel substrat dan air dilakukan sebelum setting jaring atau setelah hauling. Titik kordinat pengambilan sampel substrat dan kualitas air dapat ditentukan dengan menggunakan GPS.

Gambar 10 Sketsa konstruksi dan dimensi jaring garok (A) mulut jaring berupa bingkai besi tampak depan, (B). tampak samping (Keterangan : a. Jaring bagian kiri dan kanan, b. Jaring bagian bawah, c. Jaring bagian atas).

Sebelum dilakukan penangkapan rajungan terlebih dahulu dilakukan pengukuran kedalaman dan pengambilan sampel substrat atau sedimen dasar perairan serta pengambilan sampel air untuk mengamati kualitas air yang meliputi salinitas, suhu, dan pH. Pengukuran salinitas, pH dan suhu dilakukan secara in situ. Setelah melakukan penangkapan rajungan, maka dilakukan pengukuran

bobot total, jumlah dan jenis rajungan hasil tangkapan, pemisahkan dan penghitungan rasio jenis kelamin. Selanjutnya rajungan yang telah diketahui jenis, bobot, dan jenis kelaminnya diukur panjang dan lebar karapasnya, untuk kemudian dilakukan pembedahan guna mengetahui tingkat kematangan gonad. Selain secara morfologi, gonad juga diamati secara histologi. Untuk mengetahui tingkat kematangan gonad secara histologis maka dilakukan pengawetan sampel gonad untuk diamati di laboratorium. Langkah-langkah pengambilan data yang dilakukan dirangkum dalam skema pada Gambar 11.

Gambar 11 Skema urutan pelaksanaan penelitian. Pengambilan sampel Rajungan

Pengambilan sampel air dan substrat

Penentuan kematangan gonad

Pengamatan histologis gonad Menentukan Lokasi

Penelitian

Pemisahan jenis kelamin

Pemisahan berried female

Pengukuran panjang dan lebar karapas

Pengukuran bobot

Pembedahan

Diketahui karakterisik biologi dan habitat rajungan Determinasi

Morfologi Rajungan

3.3 Materi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode survei. Lokasi penelitian merupakan daerah di perairan Kabupaten Brebes yang biasa dijadikan fishing ground rajungan. Objek penelitian adalah karakteristik biologi rajungan yang meliputi determinasi anatomi tubuh rajungan, ukuran panjang karapas, lebar karapas dan bobot rajungan (morfometrik), seks, determinasi dan distribusi temporal tingkat kematangan gonad, ukuran pertama kali matang gonad, pertumbuhan dan musim penangkapan. Selain karakteristik biologi dilakukan pula pengamatan terhadap beberapa parameter ekologi seperti fraksi substrat, bahan organik substrat, pH, suhu, dan salinitas air. Selain di lapangan penelitian juga dilakukan di laboratorium untuk mengamati fraksi substrat, bahan organik dan tingkat kematangan gonad.

Sifat morfometrik yang akan diukur adalah panjang karapas (carapace length), lebar karapas (carapace width), dan bobot tubuh. Tingkat kematangan gonad selain diukur secara morfologi atau visual dengan melihat perbedaan warna juga akan dilakukan analisis histologi terhadap gonad untuk melihat perbedaan sebaran vitellogenin pada sel telur dan diameter telur setiap tingkatan kematangan gonad. Dilakukan pula analisis proksimat untuk melihat perbedaan kandungan protein dan lemak pada telur dengan tingkat kematangan gonad yang berbeda. Dilakukan pula kajian tentang ukuran morfometrik abdomen untuk menentukan kematangan gonad rajungan.

3.3.1 Parameter yang Diamati

a. Determinasi jenis rajungan (Portunus pelagicus)

Determinasi jenis dilakukan dengan mengetahui karakteristik morfologi dan anatomi tubuh dan organ-organ rajungan (P. pelagicus) baik eksternal maupun internal yang menjadi acuan dalam identifikasi jenis rajungan. Organ-organ eksternal meliputi bentuk dan warna ornamen karapas, jumlah duri-duri pada karapas, letak mata dan ukuran tangkai mata, mulut dan maxilliped serta bagian-bagiannya, antena, kaki-kaki dan bagian-bagiannya, dan bentuk lipatan

abdomen (Lovett, 1981). Organ-organ internal yang dideterminasi meliputi gonad, lubang genital, dan keberadaan pleopod/gonopod.

b. Panjang karapas, lebar karapas dan bobot tubuh

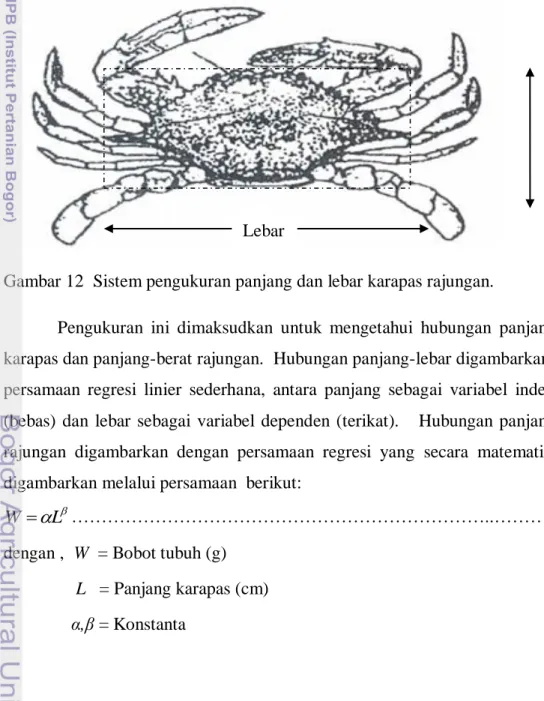

Panjang karapas diukur dengan menggunakan jangka sorong atau kaliper (dengan ketelitian 0,05 mm). Bobot tubuh ditimbang dengan menggunakan timbangan digital (dengan ketelitian 0,01 gram). Panjang rajungan diukur dari anterior (tempat mata berada) ke arah posterior (tempat abdomen berada) sedangkan lebarnya diukur dari duri lateral terpanjang yang berada di sisi-sisi tubuhnya (Gambar 12).

Gambar 12 Sistem pengukuran panjang dan lebar karapas rajungan.

Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan panjang-lebar karapas dan panjang-berat rajungan. Hubungan panjang-lebar digambarkan dalam persamaan regresi linier sederhana, antara panjang sebagai variabel independen (bebas) dan lebar sebagai variabel dependen (terikat). Hubungan panjang-berat rajungan digambarkan dengan persamaan regresi yang secara matematis dapat digambarkan melalui persamaan berikut:

L

W ………..………...( 4)

dengan , W = Bobot tubuh (g) L = Panjang karapas (cm) α,β = Konstanta

P

anjang

Untuk mempermudah mencari nilai α dan β dapat digunakan rumus regresi linier sederhana yang secara umum digambarkan dengan persamaan :

bX a

Y ... (5) dengan Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

Persamaan 4 dapat disederhanakan menjadi persamaan regresi linier dengan menggunakan turunan logaritma dari persamaan 4 menjadi:

L Log Log

W

Log ... .(6). Apabila persamaan 5 dan persamaan 6 di bandingkan maka :

Y = LogW a =Log b = β X = Log L

dengan demikian maka nilai α dan β dapat dicari dengan persamaan berikut:

2 2 2 ) ( ) ( ) ( )( ( ) )( ( L Log L Log n W LxLog Log L Log L Log W Log Log

2 2 ) ( ) ( ) )( ( ) ( L Log L Log n W Log LogL W LxLog Log n ………(7) atau

L Log Log n W Log ( ) Harga eksponen β dalam persamaan 1 bergantung pada jenis dan populasi rajungan dan berdasarkan kajian empiris. Nilai β memiliki kisaran antara 1.2 – 4.0, namun umumnya berkisar dari 2.4 – 3.5. Apabila nilai β = 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak berubah bentuknya atau pertambahan panjang rajungan seimbang (proporsional) dengan pertambahan beratnya. Pertumbuhan demikian disebut pertumbuhan isometrik. Apabilla nilai β tidak sama dengan 3 maka dinamakan pertumbuhan allometrik. Apabila nilai β kurang dari 3 menunjukkan keadaan rajungan yang kurus dimana pertambahan panjangnya lebih cepat dari

pertambahan beratnya. Kalau harga β lebih besar dari 3 menunjukkan rajungan tersebut montok yang berarti pertambahan beratnya melebihi pertambahan panjangnya.

c. Jenis Kelamin

Penentuan jenis kelamin dibutuhkan untuk melakukan analisis seks rasio dan pola reproduksi rajungan serta distribusi temporal maupun spasial jenis kelamin.

d. Tingkat Kematangan Gonad

Tingkat kematangan gonad (TKG) diukur berdasarkan hasil pengamatan gonad baik secara morfologi maupun histology. Pengamatan secara morfologi dilakukan dengan melihat warna gonad betina secara visual. Sebagai acuan dilakukan pengamatan sebagaimana yang dilakukan Sumpton et al.(1994). Pengamatan secara histology dilakukan dengan membuat preparat histologi dan mengamati sebaran sel telurnya.

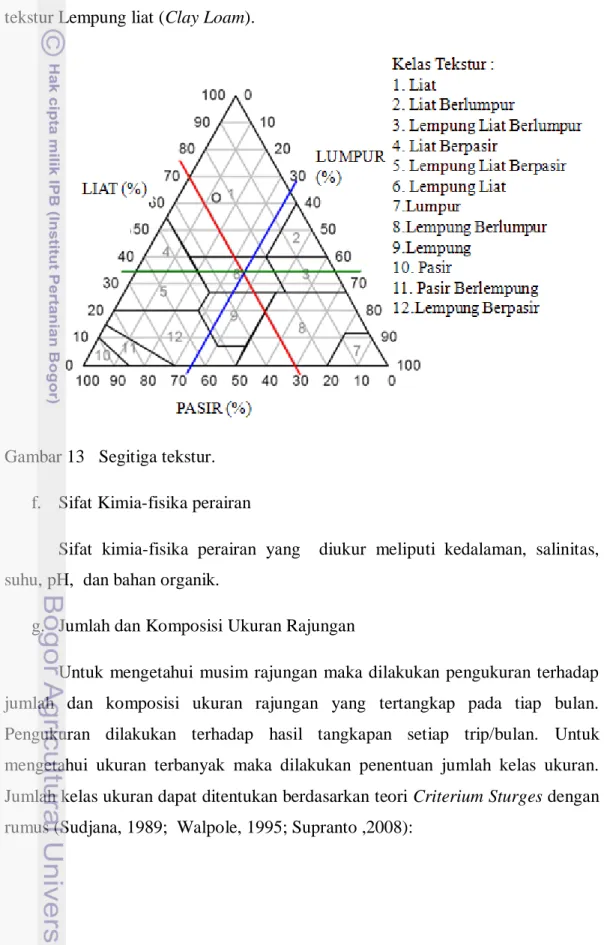

e. Fraksi Substrat dan Kelas Tekstur

Pengambilan substrat perairan dilakukan di lokasi pengambilan sampel rajungan. Hal ini untuk mendeteksi faktor-faktor lingkungan utama yang mendukung kehidupan rajungan pada daerah fishing ground. Sampel substrat dikeringkan, diayak dengan berbagai ukuran bukaan mesh yaitu 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0,125, 0,063 mm dan yang lebih kecil dari 0,063 mm dan ditampung dalam wadah plastik (Wentworth, 1922). Hasil ayakan kemudian ditimbang berdasarkan ukuran diameternya. Melalui cara hydrometer, dilakukan pengukuran berat jenis suspensi butir tanah dan berat jenis media. Kadar butir tanah substrat dapat diketahui dari selisih berat jenis suspensi dengan berat jenis cairan media (Balai Penelitian Tanah, 2005). Selanjutnya diidentifikasi strukturnya dengan mengikuti cara segitiga Shepard (1954). Berdasarkan persentase tekstur yang didapatkan dari hasil analisis laboratorium maka dapat diketahui kelas tekstur dengan mengikuti cara segitiga Shepard. Contoh penggunaan segitiga tekstur adalah sebagai berikut (Gambar 13): apabila hasil analisis laboratorium menunjukan tekstur pasir sebesar

30 %, lumpur 35% dan liat 35 %, maka dapat ditarik garis dari sumbu X (Pasir) dari angka 30% ke arah sumbu Y, tarik garis dari sumbu Z (Lumpur) dari angka 35% ke arah sumbu X, tarik garis dari sumbu Y (Liat) dari angka 35% ke arah sumbu Z . Perpotongan antara ketiga garis tersebut akan menunjukkan kelas tekstur dari substrat yang diamati. Berdasarkan contoh tersebut didapatkan kelas tekstur Lempung liat (Clay Loam).

Gambar 13 Segitiga tekstur. f. Sifat Kimia-fisika perairan

Sifat kimia-fisika perairan yang diukur meliputi kedalaman, salinitas, suhu, pH, dan bahan organik.

g. Jumlah dan Komposisi Ukuran Rajungan

Untuk mengetahui musim rajungan maka dilakukan pengukuran terhadap jumlah dan komposisi ukuran rajungan yang tertangkap pada tiap bulan. Pengukuran dilakukan terhadap hasil tangkapan setiap trip/bulan. Untuk mengetahui ukuran terbanyak maka dilakukan penentuan jumlah kelas ukuran. Jumlah kelas ukuran dapat ditentukan berdasarkan teori Criterium Sturges dengan rumus (Sudjana, 1989; Walpole, 1995; Supranto ,2008):

k = 1 + 3.322 Log N ………...………..(8) dengan, k = Jumlah kelas

N = Jumlah sampel 3.3.2 Alat dan bahan penelitian

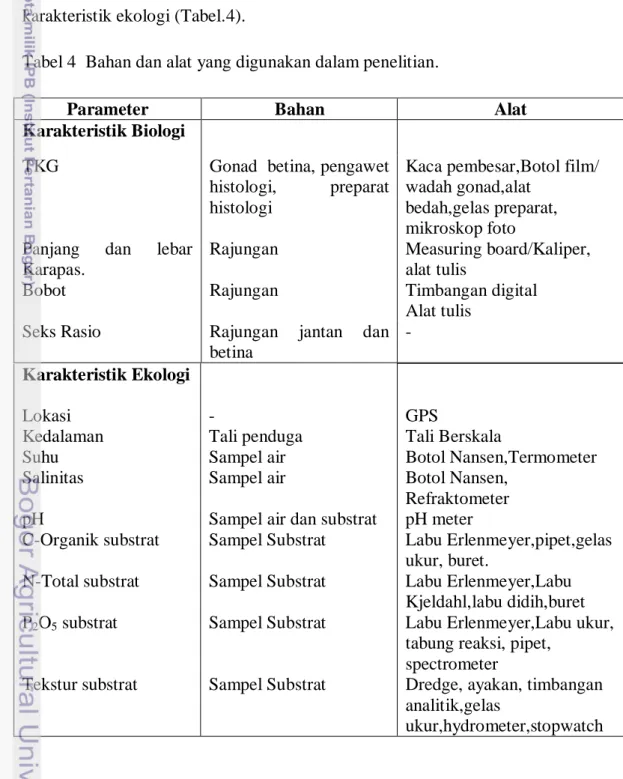

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam alat dan bahan untuk pengukuran karakteristik biologi dan pengukuran karakteristik ekologi (Tabel.4).

Tabel 4 Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian.

Karakteristik Ekologi Lokasi Kedalaman Suhu Salinitas pH C-Organik substrat N-Total substrat P2O5 substrat Tekstur substrat - Tali penduga Sampel air Sampel air

Sampel air dan substrat Sampel Substrat Sampel Substrat Sampel Substrat Sampel Substrat GPS Tali Berskala Botol Nansen,Termometer Botol Nansen, Refraktometer pH meter Labu Erlenmeyer,pipet,gelas ukur, buret. Labu Erlenmeyer,Labu Kjeldahl,labu didih,buret Labu Erlenmeyer,Labu ukur, tabung reaksi, pipet,

spectrometer

Dredge, ayakan, timbangan analitik,gelas

ukur,hydrometer,stopwatch

Parameter Bahan Alat

Karakteristik Biologi

TKG Gonad betina, pengawet

histologi, preparat histologi

Kaca pembesar,Botol film/ wadah gonad,alat

bedah,gelas preparat, mikroskop foto Panjang dan lebar

Karapas.

Rajungan Measuring board/Kaliper, alat tulis

Bobot Rajungan Timbangan digital

Alat tulis Seks Rasio Rajungan jantan dan

betina

3.4 Analisis Data

3.4.1 Variasi Karakteristik Ekologis

Karakteristik habitat dapat diketahui melalui analisis deskriptif dengan menyajikan data-data ekologis. Untuk menganalisis sebaran variabel ekologis berdasarkan waktu pengamatan maka dilakukan analisis komponen utama (Principle Component Analysis/PCA). Menurut Bengen (2000) PCA digunakan untuk mendapatkan suatu representasi yang mudah dibaca atau diinterpretasikan pada struktur data yang besar dengan hanya menarik informasi esensial. Analisis Komponen Utama akan dilakukan terhadap matriks data tentang kondisi fisika-kimia perairan yang meliputi variable kedalaman, suhu, salinitas, pH, kandungan bahan organik dalam substrat, kandungan pasir, debu dan liat dalam substrat.

3.4.2 Distribusi Struktur ukuran

Peranan substrat dan kualitas air pada struktur ukuran rajungan dapat dianalisis dengan analisis komponen utama (PCA).

3.4.3 Determinasi Jenis rajungan

Determinasi jenis rajungan dapat dilakukan dengan analisis morfologik dan anatomis rajungan dengan melihat organ-organ eksternal dan internal. Hasil analisis di sajikan secara deskriptif.

3.4.4 Determinasi Kematangan Gonad

Determinasi tingkat kematangan gonad dilakukan baik secara morfologis maupun histologis. Secara morfologis dengan mengamati volume, sebaran dan warna gonad, dengan mengamati bentuk dan ukuran abdomen, serta dengan melihat bentuk dan ukuran ornamen pada bagian-bagian karapas. Secara histologis dilakukan dengan melihat perkembangan nucleus, kuning telur dan sebaran sitoplasma melalui pengamatan mikroskopis.

3.4.5 Distribusi Temporal Tingkat Kematangan Gonad

Distribusi temporal tingkat kematangan gonad dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan persentase jumlah rajungan baik pada rajungan jantan maupun betina pada tiap tingkat kematangan gonad sepanjang tahun. Persentase dihitung dengan rumus :

% 100 (%) x RB tkg TKGi i

dengan : TKG i = Jumlah rajungan pada TKG ke i (%) tkg i = Jumlah individu rajungan pada TKG ke i.

RB = Jumlah total individu rajungan pada bulan pengamatan

3.4.6 Hubungan TKG dan ukuran

Hubungan antara TKG dengan ukuran pada tiap tingkat kematangan gonad dianalisis dengan analisis regresi (Steel dan Torrie, 1989) dengan model matematis sebagai berikut :

Yi = o + 1X1i + i ,persamaan penduganya adalah :

Y = bo + b1X1

dengan : Y = ukuran sebagai peubah tak bebas;

X = tingkat kematangan gonad sebagi peubah bebas bo, b1 = koefisisen regresi parsial

3.4.7 Penghitungan Seks Rasio

Nilai seks rasio diketahui dengan menghitung jumlah rajungan jantan dan betina dari sampel yang diambil selama penelitian. Seks rasio dapat dihitung dengan menggunakan uji Chi-square:

k i ei ei Oi X 1 2 2 ………. … (9)dengan Oi = Jumlah frekwensi rajungan jantan dan betina

ei = Jumlah rajungan jantan dan betina harapan pada sel ke-i

3.4.8 Analisis Condition Coefficient (Faktor Kondisi)

Untuk mengetahui perbandingan kondisi dari suatu spesies biasanya dilakukan penghitungan rasio panjang terhadap beratnya. Rasio yang lebih besar biasanya menunjukkan kondisi lebih baik. Kondisi ini biasanya ditunjukkan dengan nilai faktor kondisi (condition factor)(Pauly, 1984; Sampson, 2005) atau menurut Fulton (1902) dalam Nikolsky (1963) dan Williams (2000) digunakan istilah Condition Coefficient. Untuk menghitung condition coefficient biasanya di lakukan dengan mengukur panjang dan bobot tubuh dan mencari korelasi antara panjang dan bobot tersebut. Faktor kondisi dihitung dengan menggunakan persamaan matematik seperti yang diusulkan oleh Fulton (1902) dalam Nikolsky (1963) dan Pauly (1984) berikut:

3 100 CL w Q ...(11) atau : 3 100 CW w Q

dengan, Q = Condition coefficient; w = bobot tubuh (gram) CL = panjang karapas (mm)

CW = lebar karapas (mm). 3.4.9 Pola Pertumbuhan Rajungan

Pola pertumbuhan rajungan diketahui dengan melakukan analisis regresi antara panjang atau lebar dengan bobot tubuh rajungan untuk mendapatkan nilai konstanta β dari persamaan (4) :

W = α .Lβ ,

dengan : W = Bobot (g)

L = Panjang karapas (cm) α,β = konstanta

Nilai konstanta β akan menunjukkan pola pertumbuhan rajungan apakah kecepatan pertumbuhan panjang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

bobot atau sebaliknya. Nilai β >3 menunjukkan bahwa pertumbuhan bobotnya lebih cepat dibandingkan pertumbuhan panjangnya. Sebaliknya bila β < dari 3 menunjukkan pertambahan panjangnya lebih cepat dari pertambahan bobotnya. Untuk mengetahui hubungan panjang dan lebar karapas dilakukan analisis regresi.

3.4.10 Panjang Infinitif dan Umur Teoritis

Panjang asimtut dan umur teoritis diketahui dengan melakukan analisis panjang karapas dengan menggunakan persamaan von Bertallanffy sebagai berikut :

Lt = L1-e-K(t-to) ……….………(12) atau Lt = L (1-e-Kt)+Lo e-Kt (Pauly,1987)

dengan Lt = panjang pada waktu t,

L = panjang asimptot, yaitu panjang rajungan dari suatu stok yang muncul bila mereka tumbuh secara tidak terbatas, Lo = panjang pada waktu t=0,

K= koefisien pertumbuhan.

Menurut Pauly (1987) pengukuran pertumbuhan dapat didasarkan pada data frekwensi panjang baik pada ikan maupun invertebrata. Untuk menghitung nilai L digunakan perangkat lunak ELEFAN dari FISAT. 3.4.11 Pendugaan Mortalitas dan Tingkat Eksploitasi

Nilai mortalitas alami dan tingkat pemanfaatan diketahui melalui pendugaan nilai mortalitas alami (M) dengan menggunakan rumus empris Pauly (1984) yaitu:

Log (M) = -0.0066-0.279 Log (L) +0.6543 Log (K) +0.4637 log (T) dengan L = Panjang infinitive

K = Koefisien pertumbuhan

T= Rata-rata suhu perairan pada kedalaman penangkapan. Laju eksploitasi penangkapan (E) dihitung dari selisih mortalitas total (Z) dengan mortalitas penangkapan (F). Nilai E=Z-F. Nilai Z dapat dihitung

dengan menggunakan software FISAT. Nilai Z merupakan slope garis regresi antara logaritma natural N/dt (sumbu Y) dan umur relatif rajungan yang tertangkap (sumbu X) dari kurva Length-Converted Catch Curve (LCCC) yang dihasilkan dari software FISAT. Nilai N merupakan jumlah rajungan pada kelas panjang ke-i dan dt adalah waktu yang diperlukan bagi rajungan untuk tumbuh pada pada kelas panjang ke-i.

3.4.12 Rekrutmen

Rekrutmen atau penambahan individu baru dapat dihitung secara teoritis dengan menggunkan sub program recruitment patterns dari perangkat lunak FiSAT. Nilai rekrutmen disajikan dalam satuan persen (%). Data yang di butuhkan untuk menghasilkan nilai persentase rekrutmen adalah data frekwensi ukuran panjang, nilai L, nilai K dan nilai to. Dengan

memasukan input parameter pertumbuhan seperti nilai L, K dan to

maka FISAT dapat menggambarkan grafik pulsa puncak-puncak pertumbuhan.

3.4.13 Ukuran Pertamakali Matang Gonad dan Pendugaan Ukuran Layak Tangkap

Ukuran panjang pada pertama kali matang gonad dihitung dengan menggunakan persamaan Spearman-Karber (Udupa,1986 dalam Fischer dan Wolff , 2006):

n i pi x x xk sfm 1 2 1 ……….… (10)dengan , sfm = log panjang karapas rajungan pertama kali matang gonad xk = log nilai tengah kelas panjang karapas yang terakhir rajungan matang gonad

x = log pertambahan panjang karapas dari nilai tengah pi = proporsi rajungan matang gonad pada kelas panjang ke-i dengan jumlah rajungan pada selang panjang ke-i ni = jumlah rajungan pada kelas panjang ke-i

Ukuran pertama kali matang gonad bersama dengan ukuran panjang infinitif dapat digunakan untuk menduga ukuran layak tangkap (legal size). Ukuran layak tangkap adalah ukuran panjang karapas optimal dimana frekwensinya dominan antara panjang pertamakali matang gonad dengan panjang infinitif rajungan.