EFISIENSI PENGGUNAAN PROTEIN DAN ENERGI MAGGOT Black Soldier Fly PADA TINGKAT

UMUR YANG BERBEDA PADA AYAM

SKRIPSI

Oleh:

NICOLAS GOMGOM TUA MARBUN 150306041

PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2020

EFISIENSI PENGGUNAAN PROTEIN DAN ENERGI MAGGOT Black Soldier Fly PADA TINGKAT

UMUR YANG BERBEDA PADA AYAM

SKRIPSI

Oleh:

NICOLAS GOMGOM TUA MARBUN 150306041

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2020

ABSTRAK

NICOLAS GOMGOM TUA MARBUN, 2020 :“Efisiensi Penggunaan Protein dan Energi Maggot Black soldier fly pada Tingkat Umur yang Berbeda pada Ayam". Dibimbing oleh MARUF TAFSIN dan YUSUF LEONARD HENUK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan protein dan energi maggot black soldier fly pada tingkat umur yang berbeda pada ayam. Penelitian ini dilaksanakan di Jl. RK, Desa Namo Bitang, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, Bekasi, Jawa Barat. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan terdiri atas P0, P1, P2, dan P3 (maggot umur 14 21 28 dan 35 hari). Peubah yang diamati adalah kecernaan protein, retensi nitrogen dan energi metabolis semu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan memberikan efek yang signifikan terhadap kecernaan protein, terhadap retensi nitrogen, dan terhadap energi metabolis semu (P<0,01). Meningkatnya umur maggot black soldier fly menurunkan kecernaan protein tetapi meningkatkan nilai energi metabolis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa maggot black soldier fly paling efisien dalam penggunaan protein dan energi yaitu pada fase larva umur 24 hari.

Kata kunci : maggot black soldier fly, kecernaan protein, retensi nitrogen, energi metabolis semu.

NICOLAS GOMGOM TUA MARBUN, 2020: "Protein and energy utilization of maggot Black soldier fly at different age on chicken" supervised by MA'RUF TAFSIN and YUSUF LEONARD HENUK.

This study aims to determine the protein and energy utilisation of maggot black soldier fly at different age levels on chicken. This research was conducted at Jl. RK, Desa Namo Bitang, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, North Sumatra and at the Laboratory of Quality Testing and Feed Certification Bekasi of West Java. The design experiment used completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 5 replications. The treatment consisted of P0, P1, P2, and P3 (maggot at 14, 21, 28, and 35 days old). Observed variables were protein digestibility, nitrogen retention and apparent metabolizable energy.

The results showed that the treatment showed a significant effect on protein digestibility, nitrogen retention and apparent metabolizable energy (P<0,01). Increasing age of maggot black soldier fly decreases the value of protein digestibility but increases the value of metabolic energy. Based on research result it can be concluded that black soldier fly maggot most efficient in the use of protein and energynamely in the larval phase of 24 days.

Key words : maggot black soldier fly, protein digestibility, nitrogen retention, apparent metabolizable energy.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara pada taggal 15 Maret 1997 dari Bapak Abidan Marbun dan Ibu Nurlely Hutabarat dan penulis merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara.

Tahun 2015 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Sibolga dan pada tahun yang sama masuk ke Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif sebagai Anggota Ikatan Mahasiswa Peternakan (IMAPET) dan sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Kristen Peternakan (IMAKRIP) periode 2018/2019.

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli – Agustus 2018 di Desa Lumban Manurung Kecamatan Parmaksian Porsea Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Paya Rengas, Hinai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Penulis melakukan Penelitian di Jl. RK, Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2019.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Hipotesis Penelitian ... 3

Kegunaan Penelitian... 3

TINJAUAN PUSTAKA

Taksonomi Black soldier fly... 4Morfologi dan Siklus Hidup Black soldier fly ... 4

Maggot Black soldier fly ... 7

Kandungan Nutrisi Maggot Black soldier fly... 8

Ayam Kampung ... 8

Protein ... 9

Konsumsi Protein ... 10

Energi ... 11

Kecernaan ... 12

Kecernaan Protein Kasar ... 13

Retensi Nitrogen... 14

Kecernaan Energi ... 15

BAHAN DAN METODE PENELITIAN Lokasi Dan Waktu Penelitian... 17

Bahan Dan Alat Penelitian ... 17

Alat ... 17

Peubah yang diamati ... 18

Perhitungan kecernaan Protein ... 18

Perhitungan Retensi Nitrogen ... 19

Perhitungan Kecernaan Energi ... 19

Pelaksanaan Penelitian ... 19

Persiapan Kandang dan Peralatan ... 19

Pengacakan Ayam ... 20

Persiapan Tepung Maggot Black soldier fly ... 20

Pengambilan data ... 21

Analisis Data ... 22

HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan Kecernaan Protein ... 23

Perhitungan Retensi Ntrogen ... 26

Perhitungan Energi Metabolis Semu ... 28

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 32

Saran ... 32

DAFTAR PUSTAKA ... 33

LAMPIRAN ... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Maggot (Hermetia illucens) ... 8

Tabel 2. Rataan Kecernaan Protein ... 23

Tabel 3. Rataan Retensi Nitrogen ... 26

Tabel 4. Rataan Energi Metabolis Semu ... 28

DAFTAR GAMBAR

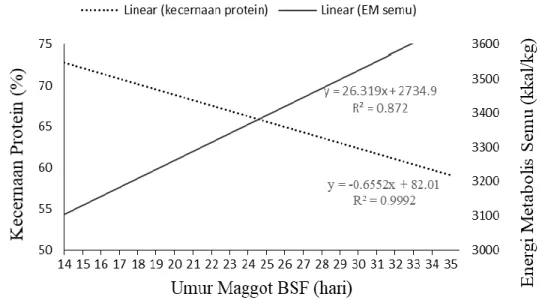

Gambar 1. Siklus Hidup Lalat BSF... 5 Gambar 2. Siklus Hidup Maggot ... 8 Gambar 3. Hubungan antara Umur Maggot dan Kecernaan Protein pada Ayam .. 24 Gambar 4. Hubungan antara Umur Maggot dan Retensi Nitrogen pada Ayam ... 27 Gambar 5. Hubungan antara Umur Maggot dan EM Semu pada Ayam ... 29 Gambar 6. Hubungan antara Umur Maggot, PK dan EM Semu pada ayam ... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kecernaan Protein... 39

Lampiran 2. Retensi Nitrogen ... 40

Lampiran 3. Energi Metabolis Semu ... 40

Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Penelitian ... 41

Lampiran 5. Analisis Sidik Ragam Kecernaan Protein ... 42

Lampiran 6. Analisis Sidik Ragam Retensi Nitrogen ... 43

Lampiran 7. Analisis Sidik Ragam Energi Metabolis Semu... 44

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pakan sumber protein merupakan pakan yang memiliki andil paling besar dalam kebutuhan nutrisi ternak. Pakan sumber protein ialah bahan pakan yang memiliki kandungan protein minimal 20%. Pakan sumber protein bisa berasal dari tumbuhan maupun hewan. Pakan sumber protein yang berasal dari hewan memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang berasal dari tumbuhan, dimana kandungan asam amino essensialnya lebih lengkap.

Selama ini untuk mencukupi kebutuhan protein bagi ternak, pakan sumber protein asal hewan yang biasa digunakan ialah tepung ikan, dikarenakan kandungan proteinnya yang tinggi dan mudah dicerna. Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaannya adalah ketersediaannya yang tidak memadai serta harganya yang mahal. Mahalnya harga tepung ikan tersebut karena Indonesia masih tergantung pada tepung ikan impor. Akibat mahalnya tepung ikan menyebabkan tingginya harga pakan, sehingga biaya produksi meningkat yang akhirnya meningkatkan harga jual produk peternakan (Suwarsito et al., 2005).

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dicari bahan pakan alternatif lain sebagai sumber protein. Salah satunya adalah pakan sumber protein yang berasal dari serangga atau insekta. Insekta yang kaya akan protein pada setiap tahapan metamorfosisnya, dengan kualitas protein yang bagus dan efisien, antara lain Black soldier fly. Potensi insekta sebagai pakan sumber protein sangat menjanjikan, hal ini membuat penggunaan insekta sebagai sumber protein telah banyak didiskusikan oleh para peneliti di dunia seperti Wang et al., (2005) dan

2 Oyegoke et al., (2006). Menurut Van Huis (2013), protein yang bersumber pada insekta lebih ekonomis, bersifat ramah lingkungan dan mempunyai peran yang penting secara alamiah. Insekta dilaporkan memiliki efisiensi konversi pakan yang tinggi dan dapat dipelihara serta diproduksi secara massal. Disamping itu, budidaya insekta dapat mengurangi limbah organik yang berpotensi mencemari lingkungan (Li Q et al..2011). Faktor lain yang menguntungkan adalah sumber protein berbasis insekta tidak berkompetisi dengan manusia sehingga sangat sesuai untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak, termasuk unggas dan ikan (Veldkamp et al., 2012).

Sebagai bahan baku pakan, produk berbasis insekta harus aman dari kontaminan kimia, Menurut Charlton et al., (2015) produk berbasis insekta aman dari kontaminan kimia. Maggot black soldier fly dapat dijadikan pilihan untuk penyediaan pakan sumber protein karena lalat ini mudah ditemukan, dikembangbiakkan, dan merupakan salah satu jenis bahan pakan alami yang memiliki protein tinggi. Maggot merupakan larva lalat black soldier fly (BSF) atau serangga bunga, memiliki tekstur yang kenyal dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan enzim alami. Maggot adalah salah satu sumber protein hewani tinggi karena mengandung kisaran protein 30-45%, dan telah dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan juga unggas. Maggot juga memiliki kandungan anti mikroba dan anti jamur, yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit bakterial dan jamur. Hal ini menunjukkan bahwa maggot BSF sangat berpotensi digunakan sebagai pakan alternatif.

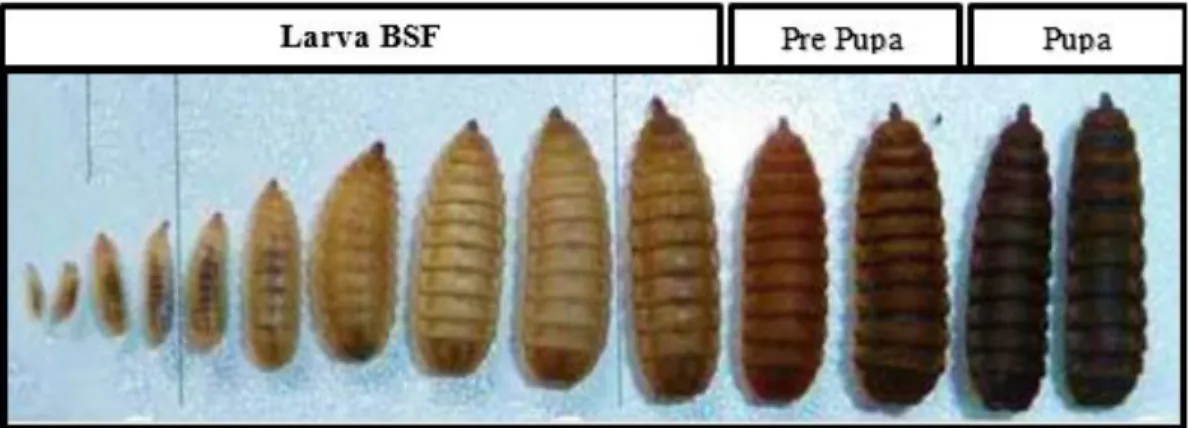

Siklus hidup maggot BSF dimulai dari telur, larva, pra pupa, pupa dan kemudian lalat BSF. Pada fase larva, pra pupa dan pupa dapat dimafaatkan

sebagai bahan pakan. Namun setiap fase mempunyai kandungan dan kualitas nutrisi yang berbeda – beda, sehingga perlu dilakukan uji kecernaan terhadap maggot BSF.

Efisiensi penggunaan protein merupakan salah satu metode untuk menguji kualitas suatu bahan pakan. Semakin tinggi efisiensi penggunaan protein menunjukkan semakin efisien ternak dalam mengubah setiap protein untuk dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Hal ini tidak bisa terlepas dari kandungan energi dalam pakan yang sangat mempengaruhi konsumsi pakan. Untuk mengetahui efisiensi bahan pakan perlu diketahui nilai kecernaannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan efisiensi penggunaan protein dan energi maggot black soldier fly pada tingkat umur yang berbeda pada ayam.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan protein dan energi maggot black soldier fly pada tingkat umur yang berbeda pada ayam.

Hipotesis Penelitian

Maggot black soldier fly mempunyai efisiensi penggunaan protein dan energi yang berbeda pada tingkat umur maggot.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kalangan akademis, peneliti, praktisi peternak, dan masyarakat tentang efisiensi penggunaan protein dan energi maggot black soldier fly terbaik pada tingkat umur yang berbeda pada ayam.

TINJAUAN PUSTAKA

Taksonomi Black soldier fly

Black soldier fly merupakan lalat asli dari benua Amerika dan sudah tersebar hampir diseluruh dunia antara 450 LU – 400 LS (Diener, 2010). Suhu optimum untuk pertumbuhan BSF adalah antara 300C – 360C. Larva black sodier fly tidak dapat bertahan hidup pada suhu kurang dari 70C dan pada suhu lebih dari 450C (Popa dan Green, 2012)

Larva BSF atau dalam nama ilmiah yaitu Hermetia illucens L. memiliki klasifikasi taksonomi sebagai berikut ; Kingdom : Animalia, Filum: Arthropoda, Ordo : Diptera, Famili: Stratiomyidae, Subfamili : Hermetia, Spesies: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758).

Ordo diptera merupakan ordo keempat terbanyak dikonsumsi oleh manusia, ordo ini memiliki 16 famili. Diptera merupakan kelompok serangga yang memiliki kapasitas reproduksi terbesar, siklus hidup tersingkat, kecepatan pertumbuhan yang tinggi, dan dapat mengonsumsi pakan yang variatif dari jenis materi organik. serangga merupakan sumber zat seng terbaik dengan rentang nilai sebesar 61,6 hingga 340,5 mg/kg berat kering (Morales et al., 2014)

Morfologi dan Siklus Hidup Black Soldier Fly

Black sodier fly berwarna hitam dengan bagian segmen basal abdomen berwarna transparan (wasp waist) sekilas memiliki abdomen yang sama dengan lebah. panjang lalat sekitar 15-20 mm dan mempunyai waktu hidup 5-8 hari. lalat dewasa tidak memiliki bagian mulut yang fungsional karena lalat dewasa hanya beraktivitas untuk kawin dan bereproduksi sepanjang hidupnya. pada waktu lalat

dewasa berkembang dari pupa, kondisi sayap dalam keadaan terlipat kemudian mulai mengembang sempurna hingga menutupi bagian torak. berdasarkan jenis kelaminnya, lalat betina umumnya memiliki daya tahan hidup yang lebih pendek dibandingkan dengan lalat jantan (Tomberlin dan Sheppard, 2002).

Menurut Tomberlin et al., (2002) bahwa siklus hidup BSF dari telur hingga menjadi lalat dewasa berlangsung sekitar 40-43 hari, tergantung dari kondisi lingkungan dan media pakan yang diberikan.(Gambar 1)

Gambar 1. Siklus hidup lalat BSF (Tomberlin et al., 2002)

Di alam, lalat betina akan tertarik dengan bau senyawa aromatik dari limbah organik (atraktan) sehingga akan datang ke lokasi tersebut untuk bertelur.

Atraktan diperoleh dari proses fermentasi dengan penambahan air ke limbah organik, seperti limbah BIS, limbah sayuran atau buah-buahan atau penambahan EM4 (bakteri) dan mikroba rumen. Jumlah lalat betina yang meletakkan telur

6

pada suatu media umumnya lebih dari satu ekor. Keadaan ini dapat terjadi karena lalat betina akan mengeluarkan penanda kimia yang berfungsi untuk memberikan sinyal ke betina-betina lainnya agar meletakkan telur di tempat yang sama. Telur BSF berwarna putih dan berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 1 mm terhimpun dalam bentuk koloni. (Tomberlin dan Sheppard,2002)

Fase telur dalam larva BSF menandakan permulaan siklus hidup sekaligus berakhirnya tahap hidup sebelumnya, seekor lalat betina BSF normal mampu memproduksi telur berkisar 185-1235 telur (Rachmawati et al., 2010). Telur yang dihasilkan tergantung pada kualitas lalat itu sendiri. Lalat betina memerlukan waktu 20-30 menit untuk bertelur dengan jumlah produksi telur antara 546-1.505 telur dalam bentuk massa telur (Tomberlin et al., 2002).

Berat massa telur berkisar 15,819,8 mg dengan berat individu telur antara 0,026-0,030 mg. Waktu puncak bertelur dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.00- 15.00. Telur - telur tersebut diletakkan dekat dengan bahan organik yang membusuk supaya saat menetas nanti larva dapat dengan mudah menemukan sumber makanan disekitar mereka, biasanya telur akan ditempatkan dalam rongga - rongga agar terlindungi dari pengaruh lingkungan. Pada umumnya telur – telur tersebut akan menetas setelah satu hingga dua hari. Lalat betina dilaporkan hanya bertelur satu kali selama masa hidupnya, setelah itu mati (Tomberlin et al., 2002).

Lebih lanjut disebutkan bahwa jumlah telur berbanding lurus dengan ukuran tubuh lalat dewasa. Lalat betina yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dengan ukuran sayap lebih lebar cenderung lebih subur dibandingkan dengan lalat yang bertubuh dan sayap yang kecil (Gobbi et al.,2013).

Maggot Black soldier fly

Maggot atau belatung sejatinya merupakan larva dari lalat Hermetia illucens atau black soldier fly yang bermetamorfosa menjadi maggot atau belatung yang kemudian menjadi black soldier fly muda. Proses metamorfosa yang dilakukan larva lalat ini tidak begitu lama, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari atau dua minggu. Maggot BSF (Hermetia illucens) dapat dijadikan pilihan untuk penyediaan pakan Sumber protein karena lalat ini mudah ditemukan, dikembangbiakan, dan merupakan salah satu jenis bahan pakan alami yang memiliki protein tinggi. Keberhasilan produksi dan kualitas maggot sangat ditentukan oleh media tumbuh. Misalnya jenis lalat Hermetia illucens menyukai aroma yang khas maka tidak semua media dapat dijadikan tempat bertelur bagi lalat Hermetia illucens. (Lisa Fatmasari, 2017)

Fase telur dalam larva BSF menandakan permulaan siklus hidup sekaligus berakhirnya tahap hidup sebelumnya. telur pada umumnya menetas pada umur 1- 3 hari.Telur yang baru menetas dan berubah menjadi larva muda, yang hanya berukuran beberapa milimeter, segera mencari makan dan memakan makanan yang ada disekitarnya. Larva akan memakan bahan organik yang membusuk ataupun media yang digunakan sebagai makanan maggot dengan cepat, sehingga ukuran tubuhnya yang awalnya hanya beberapa milimeter itu akan bertambah panjangnya menjadi 2,5cm dan lebarnya 0,5cm, sedangkan warnanya menjadi krem. Pada kondisi optimal dengan kualitas makanan yang ideal, fase larva akan berlangsung mulai dari umur ± 21–28 hari, pra pupa umur ± 28-35, pupa umur lebih dari 35 hari, dan setelah itu pupa akan berubah menjadi lalat black soldier fly pada suhu 270C (Tomberlin et al.,2002).

8

Gambar 2. Siklus hidup maggot black soldier fly (Tomberlin et al.,2002) Kandungan Nutrisi Maggot Black Soldier fly

Persentase kandungan nutrisi maggot (Hermetia illucens) secara umum dapat dilihat pada tabel 1. kandungan protein pada larva ini cukup tinggi, yaitu 42,1% dengan kandungan lemak mencapai 34,8%.

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Maggot Black soldier fly

Proksimat Kadar (%)

Protein Lemak Abu Serat kasar

42,1 34,8 14,6 7

Sumber : Laboratorium kimia makanan dan nutrisi Ruminansia fepat unpad, 2013

Ayam Kampung

Ayam kampung merupakan salah satu jenis ternak unggas yang biasa dipelihara oleh masyarakat, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Dibandingkan dengan ayam ras, ayam kampung juga jauh lebih lincah dan aktif bergerak. Jika dipelihara secara umbaran, terbiasa hinggap atau istirahat di dahan pohon yang cukup tinggi. Selain itu, ukuran tubuhnya juga lebih kecil dibandingkan dengan ayam ras (Sarwono, 1996). Keistimewaan ayam kampung adalah tahan terhadap

pengelolaan yang buruk, tidak peka terhadap kadar amoniak yang tinggi, dapat diberikan pakan kualitas yang kurang baik, serta tidak mudah stress bila mendapat perlakuan yang kasar. Sedangkan kendalanya adalah sangat rendah produktivitas dan tanggapannya terhadap makanan yang berkualitas sangat minim, sehingga sangat ekonomis dan cukup diberi pakan murah atau pakan berkualitas sedang sebagai penghasil daging dan telur (Murtidjo, 1985).

Ayam kampung mempunyai kelebihan pada daya adaptasi tinggi karena mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, kondisi lingkungan dan perubahan iklim serta cuaca setempat. Ayam kampung memiliki bentuk badan yang kompak dengan bulu yang berwarna dan susunan otot yang baik. Bentuk jari kaki tidak begitu panjang, tetapi kuat dan ramping, kukunya tajam dan sangat kuat mengais tanah. Ayam kampung penyebarannya secara merata dari dataran rendah sampai dataran tinggi (Rasyaf, 1992).

Protein

Protein merupakan nutrien yang sangat berperan dalam pertumbuhan, karena protein sebagai komponen terbesar dari daging dan berfungsi sebagai bahan pembentuk jaringan tubuh (Serang et al.,2007). Defenisi lain protein adalah struktur penyusun jaringan tubuh terbesar setelah air. Dijelaskan lebih lanjut bahwa protein merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen, dan setiap protein mengandung 16%

nitrogen (Murray et al., 2003).

Menurut Anggorodi (1995) konsumsi protein merupakan konsumsi senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Unggas yang sedang tumbuh, konsumsi protein digunakan

10

untuk hidup pokok, pertumbuhan jaringan dan pertumbuhan bulu. Kebutuhan potein dan asam amino pada ternak dipengaruhi oleh umur, laju pertumbuhan, reproduksi, iklim, tingkat energi, penyakit, bangsa, dan galur. (Aggorodi, 1995)

Menurunnya tingkat energi dalam ransum akan meningkatkan konsumsi ransum sehingga konsumsi protein juga akan meningkat (Tillman et al.,1991).

Selanjutnya dijelaskan bahwa kelebihan konsumsi protein dari ransum akan disimpan dalam bentuk energi, sedangkan kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pemeliharaan jaringan tubuh, pertumbuhan terganggu, dan penimbunan daging menurun (Aggorodi, 1995).

Konsumsi Protein

Konsumsi ransum merupakan kegiatan masuknya sejumlah nutrisi yang ada di dalam ransum tersebut yang telah terusun dari berbagai bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak tersebut. Secara biologis ayam mengkonsumsi makanan untuk kepentingan hidupnya, kebutuhan energi, untuk fungsi-fungsi tubuh dan memperlancar reaksi-reaksi sintetis dari tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa ternak ayam mengkonsumsi makanannya terutama diperlukan untuk pertumbuhan ternak tersebut (Wahyu, 1992).

Lebih lanjut dinyatakan oleh Tillman et al. (1998) bahwa memberikan pakan pada ayam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan penggemukan. Bila ayam diberi pakan dengan kadar protein rendah dan energi tinggi maka ayam akan mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang sedikit.

Sebaliknya bila pakan yang dikonsumsi mengandung protein tinggi dan energi rendah, maka ayam akan mengkonsumsi pakan yang lebih banyak. Namun biasanya pakan yang memiliki protein tinggi juga akan memiliki energi tinggi.

Konsumsi protein adalah konsumsi zat-zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen sulfur dan phosphor (Anggorodi, 1995).

Menurut Wahju (1997) besarnya konsumsi ransum tergantung pada kandungan protein ransum. Gultom (2014) menyatakan bahwa konsumsi protein yang tinggi akan mempengaruhi asupan protein pula ke dalam daging dan asam- asam amino tercukupi di dalam tubuhnya sehingga metabolisme sel-sel dalam tubuh berlangsung secara normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Tampubolon dan Bintang (2012) yang menyebutkan bahwa asupan protein dipengaruhi oleh jumlah konsumsi ransum. Pakan yang energinya semakin tinggi semakin sedikit dikonsumsi demikian sebaliknya bila energi pakan rendah akan dikonsumsi semakin banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Asupan protein bagi tubuh ternak berperan penting dalam proses deposisi protein melalui sintesis dan degradasi protein (Suthama et al., 2010).

Energi

Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja dan merupakan zat gizi yang banyak dibutuhkan ternak setelah air. Makanan yang dikonsumsi pertama kali berfungsi sebagai sumber energi yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan kehidupan dan melakukan aktivitas lainnya karena ternak adalah hewan homeoterm atau hewan yang mengatur temperatur tubuhnya sendiri. Panas yang keluar dari tubuh ternak diperlukan untuk memelihara temperatur tubuhnya dari cekaman dingin lingkungan. Dalam hal ini, panas yang timbul akibat proses metabolisme digunakan untuk memenuhi kebutuhannya (Tillman et al., 1998).

Energi yang terkandung didalam bahan pakan dinamakan energi bruto (gross energy). Tidak semua energi yang terkandung didalam pakan dapat

12

digunakan oleh tubuh ternak. Beberapa diantaranya akan keluar melalui ekskreta karena tidak semua dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan unggas. Energi merupakan sumber utama bagi proses metabolisme dalam tubuh ternak.

Kekurangan energi akan menyebabkan gangguan pada produksi dan reproduksi ternak (Sutardi dan Rahayu, 2003).

Menurut Sutardi dan Rahayu (2003) penggunaan energi pada unggas dibagi menjadi dua bagian yaitu, sebagai berikut :

1.Pemenuhan hidup pokok (Maintenance)

Dalam hal ini energi digunakan untuk proses metabolisme, kenaikan suhu tubuh karena aktivitas, kenaikan suhu tubuh karena thermal regulation, energi yang terbuang pada feses dan urin, dan untuk immune respons.

2.Energi untuk produksi

Dalam hal ini energi digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, penambahan lemak dan menyimpan karbohidrat.

Kecernaan

Dinyatakan oleh Anggorodi (1994) yang mempengaruhi daya cerna adalah suhu, laju perjalanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum dan pengaruh terhadap perbandingan dari zat makanan lainnya.

Jenis kelamin, umur dan strain berpengaruh terhadap daya cerna protein dan asam-asam amino, tetapi pengaruhnya tidak konsisten (Doeschate et al., 1993).

Kecernaan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai suatu bahan pakan ternak (Edey, 1983). Selanjutnya dinyatakan bahwa:

1) Semakin tinggi nilai kecernaan suatu bahan makanan, makin besar zat-zat makanan yang diserap.

2) Tingginya kandungan zat-zat makanan, jika nilai kecernaannya rendah maka tidak akan ada gunanya.

3) Untuk mengetahui seberapa besar zat-zat yang dikandung makanan ternak yang dapat diserap untuk kebutuhan pokok, pertumbuhan dan produksi.

Prinsip penentuan kecernaan zat-zat makanan adalah menghitung banyaknya zat-zat makanan yang dikonsumsi dikurangi dengan banyaknya zat makanan yang dikeluarkan melalui feses (Ranjhan, 1980). Tingkat kecernaan/daya cerna suatu ransum menggambarkan besarnya zat-zat makanan yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh ternak untuk proses hidup pokok (maintenance), pertumbuhan, produksinya maupun reproduksi (Ginting, 1992).

Kecernaan Protein Kasar

Menurut Tillman et al., (1998) kecernaan dapat diartikan banyaknya atau jumlah proporsional zat-zat makanan yang ditahan atau diserap oleh tubuh. Zat makanan yang terdapat di dalam feses dianggap zat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak diperlukan (Cullison, 1978). Kecernaan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemberian ransum, spesies hewan, kandungan lignin bahan pakan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan dan gangguan saluran pencernaan (Chruch dan Pond, 1988).

Kecernaan protein kasar tergantung pada kandungan protein didalam ransum. Ransum yang kandungan proteinnya rendah, umumnya mempunyai kecernaan yang rendah pula, sebaliknya tinggi rendahnya kecernaan protein tergantung pada kandungan protein bahan pakan dan banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan (Tillman et al., 1991).

14

Retensi Nitrogen

Retensi nitrogen adalah sejumlah nitrogen dalam protein ransum yang masuk kedalam tubuh kemudian diserap dan digunakan oleh ternak (Sibbald et al., 1985). Scott et al.,(1982) menyatakan bahwa retensi nitrogen itu sendiri merupakan hasil konsumsi nitrogen dikurang dengan eksresi nitrogen yang terdapat pada feses dan urin, sehingga diketahui jumlah nitrogen yang tertinggal dalam tubuh atau yang mampu diserap oleh tubuh ternak. Genetik, umur dan bahan pakan merupakan faktor yang mempengaruhi retensi nitrogen karena tidak semua protein yang masuk kedalam tubuh dapat diretensi (Wahju, 1997).

Nilai retensi nitrogen berbeda untuk setiap jenis ternak, umur dan faktor genetik. Banyaknya nitrogen yang diretensi dalam tubuh ternak akan mengakibatkan ekskreta mengandung sedikit nitrogen urin dan energi dibandingkan dengan ternak yang tidak meretensi nitrogen. Pengukuran retensi nitrogen ransum bertujuan untuk mengetahui nilai kecernaan protein ransum.

Retensi nitrogen dapat bernilai positif atau negatif tergantung pada konsumsi nitrogen (NRC, 1994).

Ewing (1963) menyatakan bahwa retensi nitrogen yang menurun dengan meningkatnya protein ransum mungkin disebabkan sebagian kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Hal ini menunjukkan pentingnya energi yang cukup dalam ransum jika ayam digunakan untuk mengevaluasi kualitas protein. berdasarkan keseimbangan protein. retensi nitrogen akan negatif apabila nitrogen yang dikeluarkan melebihi konsumsi nitrogen, sebaliknya retensi nitrogen akan positif apabila nitrogen yang dikonsumsi melebihi nitrogen yang dikeluarkan melalui ekskreta (Parakkasi, 1985).

Kecernaan Energi

Pengukuran kecernaan energi yang tepat pada ternak unggas adalah dengan menggunakan energi metabolis. Energi metabolis adalah energi yang tersedia untuk proses anabolisme (membangun jaringan tubuh, susu atau telur) dan proses katabolisme (produksi panas tubuh). Energi metabolis didapat dari jumlah seluruh energi dalam pakan dikurangi energi yang hilang melalui ekskreta dan dikurangi dengan energi hasil pencernaan berupa gas. Adapun gas-gas yang dihasilkan unggas dapat berupa uap air, gas amoniak (NH3), asam sulfide. Untuk ternak unggas dan monogastrik, gas-gas hasil proses pada pencernaan dapat diabaikan (Anggorodi, 1994).

Energi metabolis memperlihatkan nilai suatu bahan makanan untuk memelihara suhu tubuh. Ayam mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan energinya dan akan berhenti makan apabila kebutuhan energi telah terpenuhi. Namun energi dalam pakan tidak dapat dipergunakan seluruhnya oleh ayam, karena sebagian akan dibuang melalui ekskreta dan urin. Tingkat energi dalam pakan menentukan banyaknya makanan yang dikonsumsi. Konsumsi pakan pada umumnya meningkat jika pakan yang diberikan mengandung nilai energi yang rendah (Hartadi et al., 1980).

Analisis kadar energi adalah usaha untuk mengetahui kadar energi bahan baku pakan, dalam analisis biasanya ditentukan energi bruto lebih dahulu dengan membakar sejumlah bahan pakan sehingga diperoleh hasil – hasil oksidasi yang berupa karbondioksida, air dan gas lainnya. Penentuan energi bruto menentukan jumlah energi kalori dalam bahan baku pakan yang dianalisis (Prasetyatuti, 1988).

Energi metabolis dibagi menjadi dua bentuk yaitu “Apparent

16

Metabolizable Energy” atau yang disingkat AME dan “True Metabolizable Energy” atau TME. Nilai AME dihitung dari jumlah energi bruto bahan yang dimakan dikurangi dengan jumlah energi dari ekskreta dan urin yang dikeluarkan serta energi yang hilang dalam bentuk gas (Zarei, 2006). Sedangkan nilai TME didapat dengan mengurangkan energi metabolis dengan energi endogen dalam feses dan urin (Achmanu, 1997). Energi metabolis bagi unggas masih menggunakan nilai apparent metabolizable energy (AME). AME didapat dengan mengurangi gross energy bahan makanan dengan energi yang terdapat dalam feses (Hartadi et al., 1980).

Energi bruto (gross energy) didefenisikan sebagai energi yang dinyatakan dalam panas bila suatu zat dioksider secara sempurna menjadikan karbondioksida dan air. Tentu saja karbondioksida dan air ini masih mengandung energi, akan tetapi dianggap mempunyai tingkat nol karena hewan sudah tidak bisa memecah zat melebihi karbondioksida dan air. Gross energi diukur dengan alat bomb calorimeter. Besar nya energi bruto bahan pakan tidak sama tergantung dari macam nutrien dan bahan pakan (Sutardi, 2003).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. RK, Desa Namo Bintang, Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan agustus sampai dengan oktober 2019.

Alat dan Bahan Penelitian Alat

Adapun alat yang digunakan adalah kandang metabolis modifikasi sebanyak 20 unit dengan ukuran p x l x t (25cm x 25cm x 30cm), plastik penampung feses, timbangan digital, tempat minum sebanyak 20 unit, lampu sebagai penerang, alat tulis dan buku data.

Bahan

Bahan yang digunakan yaitu ayam kampung jantan dewasa dengan bobot ± 1 – 1,5 kg sebanyak 20 ekor, rodalon, air, asam borat dengan konsentrasi 5%, tepung maggot segar pada umur yang berbeda – beda, yaitu umur 14 hari, umur 21 hari, umur 28 hari, dan umur 35 hari.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Masing-masing perlakuan terdiri dari 5 ekor ayam sebagai berikut :

P0 : Tepung maggot (fase larva / umur 14 hari) P1 : Tepung maggot (fase larva / umur 21 hari)

18

P2 : Tepung maggot (fase pra pupa / umur 28 hari) P3 : Tepung maggot (fase pupa / umur 35 hari) Denah tempat penelitian adalah sebagai berikut :

P0U1 P1U5 P1U1 P2U2 P3U3

P1U3 P3U2 P0U5 P0U2 P1U2

P3U5 P2U4 P2U1 P1U5 P0U3

P2U4 P0U4 P3U4 P2U3 P3U1

Adapun persamaan linier yang digunakan adalah sebagai berikut : Yij = µ + αi + ɛij

i = 1, 2, ..., a; j = 1, 2, ...,b Keterangan:

Yij = Hasil pengamatan untuk perlakuan ke-i dan ulangan ke-j µ = Nilai tengah umum

αi = Pengaruh perlakuan ke-i

ɛij = Efek galat percobaan pada pelakuan ke-i, ulangan ke-j

Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Kecernaan Protein

2. Retensi Nitrogen 3. Energi metabolis semu Perhitungan Kecernaan Protein

Kecernaan dapat dihitung dengan rumus wahyu (1997) sebagai berikut :

Keterangan :

PK yang dikonsumsi = kadar PK ransum x jumlah konsumsi PK eksreta = jumlah eksreta x PK ekskreta

PK urine = 30% x protein eksreta (Shah dan Muller,1982) PK eksreta terkoreksi = PK eksreta – PK urine

Perhitungan Retensi Nitrogen

Retensi nitrogen diukur dengan rumus (Sibbald, 1980) :

RN = Retensi nitrogen (%)

KN = Konsumsi nitrogen (gr/ekor)

EN = Eksresi nitrogen (gr/ekor)

EnN = Endogenous nitrogen (gr/ekor)

Perhitungan Energi Metabolis Semu

Menurut Scott et al., (1982) energi metabolis dapat dihitung dengan rumus :

Keterangan :

AME = Energi metabolis semu (kkal/kg)

GE intake = GE pakan x jumlah pakan yang dikonsumsi (kkal/kg) GE ekskreta = GE eksreta x jumlah ekskreta (kkal/kg)

Intake = Jumlah pakan yang dikonsumsi (gr)

GE = Gross energy (kkal/kg)

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Kandang dan Peralatan

Kandang metabolis dilengkapi dengan tempat minuman dan lampu.

Sebelum ayam kampung dimasukkan ke kandang, terlebih dahulu kandang serta peralatan tempat makanan dan minuman dicuci dengan desinfektan atau rodalon.

20

Setiap kandang diberi nomor untuk memudahkan pencatatan, lampu digunakan sebagai sumber penerangan pada kandang.

Pengacakan Ayam

Sebelum ayam dimasukkan dalam kandang metabolis, dilakukan pemilihan secara acak (random) terhadap 20 ekor ayam kampung jantan yang sudah dewasa (bobot badan 1 - 1,5 kg), kemudian ternak percobaan ditempatkan ke dalam 20 unit kandang metabolis modifikasi, masing-masing unit diisi 1 ekor ayam kampung jantan.

Persiapan Tepung Maggot BSF

Tepung maggot yang digunakan berasal dari maggot BSF yang hidup atau maggot segar, dengan umur yang berbeda – beda. Maggot segar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maggot berumur 14 hari, 21 hari, 28 hari, dan 35 hari.

Proses pembuatan tepung manggot ada 3 tahap, yaitu :

1.Perebusan, Maggot BSF direbus dalam air mendidih selama 5 – 10 menit untuk mensterilkan maggot dari bakteri patogen, sehingga aman digunakan untuk ternak.

2.Pengeringan, Setelah direbus maggot kemudian ditiriskan lalu dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari ataupun oven, pada oven dikeringkan selama 30 menit pada suhu 60-700C.

3.Penggilingan, Maggot yang sudah kering kemudian digiling atau dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling ataupun tumbukan.

Jumlah tepung maggot yang diberikan pada setiap ternak adalah sebanyak 40gr. Tepung maggot yang telah disiapkan disimpan pada wadah yang berbeda

sebelum diberikan pada ternak sesuai dengan umur maggot. Sebelum tepung maggot diberikan terlebih dahulu dianalisis untuk mengetahui kandungan protein kasar dan energi pada tepung maggot.

Pengambilan Data

Untuk dapat melakukan perhitungan nilai kecernaan protein dan energi diperlukan koleksi ekskreta. Dengan metode yang dikembangkan oleh Sibbald (1979), sebelum koleksi ekskreta dimulai, ayam terlebih dahulu dipuasakan selama 24 jam. Setelah ayam dipuasakan, dilanjutkan dengan pemberian pakan paksa (force feeding) untuk memasukkan pakan perlakuan secara langsung kedalam tembolok. Pakan yang dimasukkan sebanyak 40gr per ekor. Air minum diberikan secara ad libitum. Ekskreta disemprot dengan asam borat 5% 3 jam sekali, kemudian ekskreta dikumpulkan selama 24 jam, lalu diidentifikasi dan disimpan dalam freezer selama 24 jam sebelum dikeringkan. Sampel ekskreta kemudian dikeringkan, digiling, dan seterusnya dianalisis kandungan protein dan energinya.

Metode ini mudah dilakukan, ayam tidak perlu dimatikan dan tidak perlu metode pembedahan (kim, 2010). Pada metode ini eksreta tidak hanya mengandung asam amino dari ekskreta tetapi juga dari urin, sehingga tercampur dengan hasil metabolisme, namun ekskresi asam amino dari ginjal dapat diabaikan karena jumlahnya kecil sehingga tidak mempengaruhi nilai keecernaan asam amino. (Terpstra, 1978 ; Ravindran et al., 1999).

22

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam. Bila hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan maka akan dilakukan uji lanjut dengan metode Duncan (Steel and Torrie, 1995).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Kecernaan Protein Kasar

Protein merupakan salah satu diantara zat – zat makanan yang mutlak dibutuhkan oleh ternak baik untuk kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan juga produksi (Parakkasi, 1999).

Tabel 2. Rataan nilai kecernaan protein maggot BSF

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0.01)

Rataan nilai kecernaan protein maggot BSF dapat dilihat pada Tabel 2.

Nilai rataan tertinggi yaitu pada perlakuan P0 sebesar 72,67%, kemudian diikuti perlakuan P1 sebesar 68,46%, kemudian diikuti perlakuan P2 sebesar 63,74% dan yang terendah pada perlakuan P3 sebesar 58,96%.

Pengaruh pemberian tepung maggot BSF terhadap kecernaan protein maggot BSF dapat dilihat dari hasil analisis sidik ragam. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung maggot BSF memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01).

Penelitian ini memperoleh nilai kecernaan protein maggot BSF pada kisaran 58,96% - 72,67%. Nilai kisaran tersebut menunjukkan bahwa maggot BSF yang digunakan dalam penelitian ini berkualitas rendah, sedang dan juga tinggi.

Sesuai dengan pernyataan Kearl (1982) bahwa ada 3 kategori kualitas bahan

Perlakuan Ulangan

Rata – rata ± SD

1 2 3 4 5

P0 72.56 73.42 70.97 73.86 72.55 72.67a ± 1.11 P1 69.30 67.79 69.66 67.98 67.56 68.46b ± 0.96 P2 64.51 62.01 64.31 64.52 63.35 63.74c ± 1.08 P3 58.16 56.94 60.23 60.60 58.86 58.96d ± 1.50

24

pakan berdasarkan tingkat daya cernanya, yaitu: nilai kecernaan pada kisaran 50%

- 60% adalah berkualitas rendah, antara 60% - 70% berkualitas sedang dan diatas 70% berkualitas tinggi.

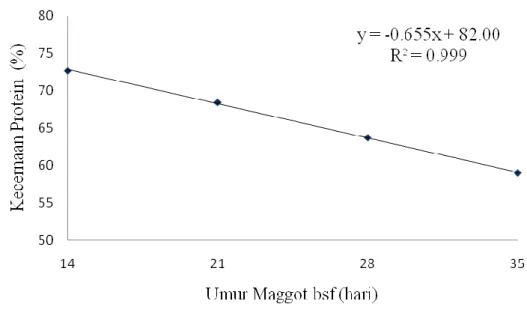

Analisa lanjutan persamaan polinomial orthogonal antara umur maggot BSF dan kecernaan protein dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 3. Hubungan antara umur maggot BSF dan kecernaan protein pada ayam Berdasarkan analisis polinomial orthogonal menunjukkan bahwa persamaan mengikuti pola linear, Y = -0,655x + 82,00 (R2 = 0,99) menyimpulkan bahwa nilai kecernaan protein maggot BSF menurun pada umur yang lebih tua. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai kecernaan protein kasar maggot BSF pada perlakuan P0 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1, P2, dan P3.

Semakin tinggi tingkat umur maggot BSF maka semakin tinggi kandungan kitin nya sehingga dapat menurunkan daya cerna. Tingginya kecernaan protein pada perlakuan P0 dikarenakan maggot BSF yang digunakan pada perlakuan P0

merupakan maggot BSF yang lebih muda diantara perlakuan lainnya. Rendahnya

kecernaan protein pada perlakuan P3 dikarenakan maggot BSF yang digunakan pada perlakuan P3 merupakan maggot BSF yang lebih tua diantara perlakuan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis proksimat menunjukkan kandungan protein kasar pada maggot BSF pada perlakuan P0 mempunyai nilai yang lebih tinggi diantara perlakuan lainnya dan P3 mempunyai nilai yang lebih rendah diantara perlakuan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan april hari wardhana (2016) yang menyatakan jika ditinjau dari umur, larva memiliki persentase komponen nutrisi yang berbeda. Kadar bahan kering larva BSF cenderung berkorelasi positif dengan meningkatnya umur, Hal yang sama juga terjadi pada komponen lemak kasar, namun berbeda dengan komponen protein kasar yang cenderung turun pada umur yang lebih tua.

Menurunnya nilai kecernaan protein juga dipengaruhi oleh adanya kandungan kitin pada maggot BSF. Kitin merupakan senyawa polisakarida yang terdapat pada bagian eksoskeleton arthropoda (Henry et al., 2015) yang tidak dapat dicerna oleh sebagian besar ternak monogastrik termasuk puyuh, karena tidak adanya enzim kitinase (Sánchez-Muros et al., 2013). Kitin dapat menurunkan kecernaan protein dan bahan kering, namun di sisi lain memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan karena dapat berfungsi sebagai prebiotik (Khempaka et al., 2011, Bovera et al., 2016).

Berdasarkan penelitian (Frinke 2007, Kroeckel et al.,2012, Bovera et al., 2016) kandungan kitin larva BSF berkisar 2,7 - 96 gr/kg bahan kering. semakin tua umur maggot maka semakin tinggi pula bahan kering dan kandungan kitin

26

didalam tubuh maggot. Khusus untuk larva dan pra pupa BSF, kandungan kitinnya adalah 8,72% dari bahan kering (Diener et al., 2009).

Perhitungan Retensi Nitrogen

Retensi nitrogen menunjukkan nilai nitrogen yang digunakan oleh tubuh ternak. Nilai ini diperoleh dari selisih antara nilai konsumsi protein kasar (KP) dengan nilai protein yang diekskresikan (EP) setelah dikoreksi dengan nilai ekskresi protein endogenous (ENP). Dengan kata lain retensi nitrogen (RN) yaitu selisih antara nilai konsumsi protein kasar dengan nilai protein kasar yang diekskresikan setelah dikoreksi dengan nilai ekskresi protein endogenous (Sibbald, 1980).

Tabel 3. Rataan nilai retensi nitrogen maggot BSF

Perlakuan Ulangan

Rata – rata ± SD

1 2 3 4 5

P0 71.88 73.12 69.62 73.73 71.86 72.04a ± 1.58 P1 67.43 65.28 67.96 65.55 64.94 66.23b ± 1.37 P2 60.52 56.93 60.23 60.52 58.85 59.41c ± 1.55 P3 51.26 49.53 54.22 54.74 52.25 52.40d ± 2.14 Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0.01)

Rataan nilai retensi nitrogen maggot BSF adalah berkisar 52,40% - 72,04% (Tabel 3). Nilai retensi nitrogen berturut - turut dari yang tertinggi sampai terendah diperoleh pada perlakuan P0 sebesar 72,04%, perlakuan P1 sebesar 66,23%, perlakuan P2 sebesar 59,41% dan P3 sebesar 52,40%.

Pengaruh pemberian tepung maggot BSF terhadap kecernaan protein maggot BSF dapat dilihat dari hasil analisis sidik ragam. Berdarsarkan hasil analisis keragaman (ANOVA) maggot BSF memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap retensi nitrogen.

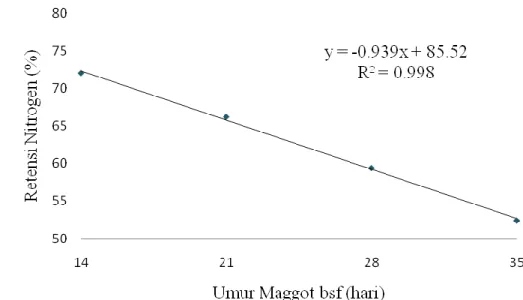

Analisa lanjutan persamaan polinomial orthogonal antara umur maggot BSF dan retensi nitrogen pada ayam dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut.

Gambar 4. Hubungan antara umur maggot BSF dan retensi nitrogen pada ayam Berdasarkan analisis polinomial orthogonal menunjukkan bahwa persamaan mengikuti pola linear, Y = -0,939x + 85,52 (R2 = 0,998) menyimpulkan bahwa nilai retensi nitrogen menurun pada maggot yang lebih tua.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai retensi nitrogen maggot BSF pada perlakuan P0 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1, P2, dan P3.

Tinggi dan rendahnya retensi nitrogen dipengaruhi oleh perbedaan level kandungan protein pada maggot BSF. McDonald et al., (1977) menyatakan bahwa retensi nitrogen tergantung pada level protein dalam pakan, kandungan nitrogen yang diretensi sejalan dengan kandungan protein pakan. Retensi nitrogen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : konsumsi ransum, konsumsi protein dan

28

kualitas protein. Semakin tinggi konsumsi ransum, maka retensi nitrogen akan semakin tinggi pula.

Retensi nitrogen nyata meningkat dengan meningkatnya protein dalam ransum, Menurut Wahju (2004) bahwa meningkatnya konsumsi ransum akan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meretensi lebih banyak makanan sehingga kebutuhan protein untuk pertumbuhan terpenuhi.

Perhitungan Energi Metabolis Semu

Energi metabolis semu adalah energi bruto pakan dikurangi energi ekskreta. Energi ekskreta ini berasal dari energi bahan pakan dan berasal dari dalam tubuh yang berasal dari runtuhan sel-sel epitel usus, getah pencernaan, sisa empedu yang tidak terserap dan sisa katabolisme tubuh. Disebut energi metabolis semu karena tidak memperhitungkan energi endogenous.(Scott et.al., 1982).

Tabel 4. Rataan nilai energi metabolis semu maggot BSF

Perlakuan Ulangan Rata – rata

± SD

1 2 3 4 5

P0 3072.66 3011.09 2923.23 3082.59 2994.97 3016.91d

± 64.64 P1 3402.32 3524.13 3384.19 3325.34 3374.52 3402.10c

± 73.93 P2 3569.41 3471.47 3421.09 3542.79 3505.72 3502.10b

± 58.52 P3 3591.80 3544.64 3603.02 3604.15 3644.83 3597.69d

± 35.85 Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0.01)

Rataan nilai energi metabolis semu maggot BSF adalah berkisar 3016,91 – 3597,69 kkal/kg (Tabel 4). Nilai energi metabolis semu berturut - turut dari yang tertinggi sampai terendah diperoleh pada perlakuan P3 sebesar3597,69 kkal/kg

perlakuan P2 sebesar3502,10 kkal/kg, perlakuan P1 sebesar 3402,10 kkal/kg dan P0 sebesar 3016,91 kkal/kg.

Untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung maggot BSF terhadap energi metabolis semu maggot BSF, maka dilakukan analisis sidik ragam. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung maggot BSF memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01).

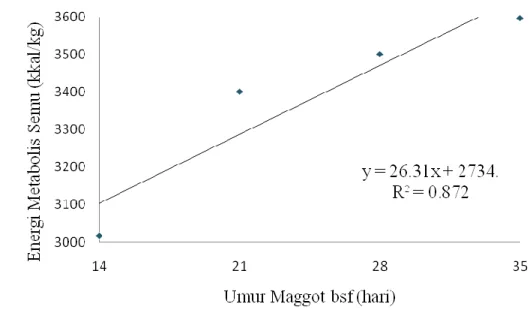

Analisa lanjutan persamaan polinomial antara umur maggot BSF dan energi metabolis semu pada ayam dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut.

Gambar 5. Hubungan antara umur maggot BSF dan EM semu pada ayam Berdasarkan analisis polonomial orthogonal menunjukkan bahwa persamaan mengikuti pola linear, Y = 26,31x + 2734 (R2 = 0,872) Menyimpulkan bahwa nilai energi metabolis semu maggot BSF meningkat pada umur yang lebih tua. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai energi metabolis semu maggot BSF pada perlakuan P3 mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P0, P1, dan P2.

30

Tingginya nilai energi metabolis semu pada perlakuan P3 dikarenakan tingginya kandungan energi bruto pada maggot BSF perlakuan P3. Konsumsi energi yang tinggi tersebut memberikan gambaran bahwasanya tingkat energi metabolisme yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Storey dan Allen (1982), yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsumsi energinya, maka energi metabolis semakin tinggi.

Rendahnya nilai energi metabolis semu pada perlakuan P0 dikarenakan rendah nya kandungan energi bruto pada perlakuan P0. Faktor yang mempengaruhi energi metabolis menurut Saputra et al., (2001) kecernaan energi matabolis dipengaruhi oleh energi bruto pakan dan banyaknya energi yang digunakan oleh ternak.

Efisiensi penggunaan protein dan energi maggot BSF dapat dilihat dari hasil Analisa lanjutan persamaan polinomial orthogonal antara umur maggot BSF, kecernaan protein, dan energi metabolis semu pada ayam dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut.

Gambar 6. Hubungan antara umur maggot BSF, KP dan EM semu pada ayam

Berdasarkan persamaan linear pada Gambar 6 menunjukkan bahwa umur maggot BSF paling efisien dalam penggunaan protein dan energi pada ayam adalah maggot BSF pada umur 24 hari, dengan persamaan linear kecernaan protein (Y = -0,6552x + 82,01 / R² = 0.992) dan persamaan linear energi metabolis semu (Y = 26,319x + 2734,9 / R² = 0.872 ). Dari kedua persamaan didapati nilai R2 mendekati angka 1. Jika R2 semakin mendekati angka 1 maka pengaruh x semakin kuat, yang artinya x (umur maggot BSF) berpengaruh terhadap nilai kecernaan protein dan energi metabolis semu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Meningkatnya umur maggot Black soldier fly menurunkan kecernaan protein tetapi meningkatkan nilai energi metabolis. Berdasarkan tinjauan terhadap pemanfaatan energi dan protein menunjukkan bahwa umur maggot Black soldier fly paling efisien yaitu pada fase larva umur 24 hari.

Saran

Dalam penelitian lanjutan penggunaan protein dan energi maggot Black soldier fly disarankan untuk meggunakan maggot Black soldier fly pada fase larva umur 24 hari agar data bisa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Achmanu. 1997. Ilmu Ternak Itik. Karangan Ilmiah. Malang : Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya

Anggorodi, H. R. 1994. Ilmu Makanan Ternak Unggas. Gramedia. Jakarta

Anggorodi, H R. 1995. Nutrisi Aneka Ternak Unggas. Gramedia Pustaka Utama.

Jakarta

April Hari Wardhana, 2016. Black Soldier Fly (Hermatia illucens) sebagai Sumber Protein Alternatif untuk Pakan Ternak : Bogor

Bovera F, Loponte R, Marono S, Piccolo G, Parisi G, Iaconisi V, Gasco L, NizzaA. 2016. Use of Tenebrio molitor larvae meal as protein source in broilerdiet: Effect on growth performance, nutrient digestibility, and carcass andmeat traits. J Anim Sci. 94: 639–647.doi:10.2527/jas2015- 9201.

Cullison. A. E. 1978. Feed and feeding. Prantice Hall of India Private Limited, New Dehli.

Charlton AJ, Dickinson M, Wakefield ME, Fitches E, Kenis M, Han R, Zhu F, Kone N, Grant M, Devic E, et al. 2015. Exploring the chemical safety of fly larvae as a source of protein for animal feed. J Insects Food Feed. 1:7- 16.

Curch, D.C. and W. E. Pond. 1988. Basic Animal Nutrition and Feeding. 3rd ed.

John Willy and Sons, Inc. United States of America.

Diener S. 2010. Valorisation of organic solid waste using the black soldier fly, Hermetia illucens L, in low and middle-income countries (disertasi).

diambil dari ETH Zurich

Diener S, Zurbrügg C, Tockner K. 2009. Conversion of organic material by BSFlarvae–Establishing optimal feeding rates. Waste Man & Res. 27:

603-610.

Doeschate R.A.H.M.,C.W Scheele., V.V.A.M Schereursdan J.D Vander Klis.1993 Digestibility. Studies in Broiler Chickens. Influence of Genotype, Age, Sex and Methode of Determination, British Poultry Science.

Edey, T.N. 1983. The Genetic pool of sheep and goats. In: Tropical Sheep and Goat Production (Edited by Edey.T.N.). Australia University Internasional. Development Program. Canberra.

34

Ewing, W. R. 1963. Poultry Nutrition. 5th Edition. The Ray Ewing Company.

Publisher, Pasadena, California.

Finke MD. 2007. Estimate of chitin in raw whole insects. Zoo Biol. 26:105–115.

doi:10.1002/zoo.20123.

Ginting, S,P. 1992. Antara Konsumsi dan Kecernaan. Bul.PPSKI. Tahun VIII (37) :23–27

Gobbi P, Martínez-Sánchez A, Rojo S. 2013. The effects of larval diet on adult life-history traits of the Black Soldier Fly, Hermetia illucens (Diptera:

Stratiomyidae). Eur J Entomol. 110:461-468.

Gultom, S. M., R. D. H. Supratman dan Abun. 2014. Pengaruh Imbangan Energi dan Protein Ransum Terhadap Bnont karkas dan bobot lemak abdominal ayam broiler umur 3-5 minggu. JITV Vol. 12 No. 3 Th. 2014: 82-89.

Hartadi, H., S Reksohadiprojo, S. Lebdosukojo dan A.D. Tillman. 1980. Tabel- tabel Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia. International Feedstufs Institute Utah Agricultural Experiment Station, Utah State University. Logan, United State of America.

Henry M, Gasco L, Piccolo G, Fountoulaki E. 2015. Review on the use of insectsin the diet of farmed fsh: Past and future. Anim Feed Sci Technol.

203:1–22.doi:10.1016/j.anifeedsci.2015.03.001.

Kearl, L.C. 1982. Nutrition Requirement of Ruminant in Developing Countries.

Utah State University Logah. USA

Khempaka S, Chitsatchapong C, Molee W. 2011. Effect of chitin and proteinconstituents in shrimp head meal on growth performance, nutrientdigestibility, intestinal microbial populations, volatile fatty acids, andammonia production in broilers. J App Poult Res. 20: 1–11.

doi:10.3382/japr.2010-00162.

Kim W, Bae S,Park H, Park K, Lee S, Choi Y, Koh Y. 2010. The larval age and mouth morphology of the black soldier fly, Hermetiaillucens (Diptera : Stratiomyidae). Int J Indust Entomol 21(2): 185-7.

Kroeckel S, Harjes AGE, Roth I, Katz H, Wuertz S, Susenbeth A, Schulz C. 2012.

Whena turbot catches a fly: evaluation of a prepupae meal of the Black soldier fly (Hermetia illucens) as fish meal substitute ‐ growth performance and chitin degradation in juvenile turbot (Psetta maxima).

Aqua. 364/365: 345‐352.

Laboratorium kimia makanan dan nutrisi Ruminansia fepat unpad, 2013.

Kandungn Nutrisi Maggot (Hermetia illucens) : Bandung

Lisa Fatmasari, 2017. Tingkat Densitas Populasi, Bobot, dan Panjang Maggot (Hermatia Illucens) pada Median yang Berbeda. Skripsi. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

Linnaeus, C. 1758. Systema Naturae per Regna tria Naturae, secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum haracteribus, Differentiis Synonymis, Locis, (ed. 10) 1:1-824, i-iii.

Li Q, Zheng L, Qiu N, Cai H, Tomberlin JK, Yu Z. 2011. Bioconversion of dairy manure by Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) for biodiesel and sugar production. Waste Manag. 31:1316-1320.

Mc Donald, P. R. A., Edwards and J. F.H. Greenhalgh. 1977. Animal nutrition.

Fourth edition. Longman. Hongkong

Morales-Ramos JA, Rojas MG, Shapiro-Ilan DI. 2014. Mass production of beneficial organisme invertebrates and entomopathogens. Cambridge (US); Academic Press.

Shah, S. I. and Z. O. Muller. 1982 The Economic Impact of Feeding Poultry Litter to Lactating Cows and Buffaloes. J. Agric. 3(3): 145

Murray, R.K, D.K. Granner, Mayes, P.A., Rodwell, V.W. (2003). Biokimia Harper. Edisi 25. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Murtidjo, B. A. 1985. Pedoman Meramu Pakan Unggas. Kanisius. yogyakarta.

National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry Eighth Revised Edition. National Academy of Sciences. Washington, DC

Parakkasi, A. 1985. Ilmu Nutrisi Ruminansia Pedaging. Departemen Ilmu Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, IPB, Bogor.

Parakkasi, A.1999. Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik.

Angkasa.Bandung.

Popa R, Green T. 2012. Biology and ecology of the black soldier fly. Amsterdam (NL): DipTerra LCC e-Book.

Prasetyatuti. 1988. Pedoman Praktis Cara PemberianPakan : Malang. Proyek Kalikonto A 206

Rachmawati, Buchori D, Hidayat P, Hem S, Fahmi MR. 2010. Perkembangan dan kandungan nutrisi larva Hermetia illucens (Linnaeus) (Diptera:

Startiomyidae) pada bungkil kelapa sawit. J Entomol Indones. 7:2841.

36

Ranjhan, S.K. 1980. Animal Nutrition In The Tropics. Vikas Publishing Hause P and TLtd., New Dehli.

Rasyaf, M. 1992. Memelihara Ayam Buras. Kanisius. Yogyakarta.

Ravindran, V. dan W.L. Bryden.1999. Amino Acid Availability in Poultry-in vivo and in vitro Measurements. Aust. J. Agric. Res. 50 : 889-908.

Sarwono, B. 1996. Ragam Ayam Piaraan. Kanisius. Jakarta.

Scott, M.L., M.C Nesheim and R.J Young. 1982. Nutrition of Chicken 3-rd Ed.

Scottan Association Inc. West Port, Connecticut.

Serang . AM; M.A. Suprayudi; D. Jusadi, dan I. Mokoginta., 2007. Pengaruh Kadar Protein dan Rasio Energy Protein Pakan Berbeda Terhadap Kinerja Pertumbuhan Benih Rajungan (Portunus pelagicus). Jurnal Akuakultur indonesia. 6 (1): 55-63 (2007)

Sánchez-Muros MJ, Barroso FG, Manzano-Agugliaro F. 2013. Insect meal asrenewable source of food for animal feeding: A review. J. Clean.

Prod.65:16–27. doi:10.1016/j.jclepro.2013.11.068.

Saputra, P. H., O. Sjofjan dan I. H. Djunaidi. 2001. Pengaruh penambahan fitobiotik meniran(Phyllanthus niruri,L.) dalam pakan terhadap kecernaan protein kasar dan energi metabolis ayam pedaging.Universitas Brawijaya. Malang.

Sibbald, I. R. 1979. A Biossay for Available Amino Acids and True Metabolizable Energy in Feeding Stuffs. Poultry Sci.58 : 668-675.

Sibbald, I. R. 1980. Metabolic plusendogenous energy and nitrogenlosses of adult cockerels: the correction used in bioassay for truemetabolizable energy.

Jurnal.Poultry Sci. 60: 805 – 811

Sibbald, I. R. and M. S. Wolynetz. 1985. Estimates of Retained Nitrogen Used to Correct Estimates of Bioavailable Energy. Poultry Sci., 64 : 1506-1513 Steel, R.G.D and J.H. Torrie. 1995. Prinsip dan Prosedur Statistika: Suatu

Pendekatan Biometrik. Penerbit Gramedia PustakaUtama, Jakarta.

Storey, M. L.and N. K. Allen. 1982. Apparent and True Metabolizable Energy of Feedingstuffs For Manure, Non Laying Female Ambden Geese. Poultry Sci. 60 : 739-747.

Sutardi, T. R. dan S. Rahayu. 2003. Bahan Pakan dan Formulasi Ransum.

Fakultas Peternakan Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.

Sutardi, Tri R. dan S. Rahayu. 2003. Ilmu Bahan Makanan Ternak. Fakultas Peternakan Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.

Suthama, N., H. I. Wahyuni,. dan I. Mangitsah, 2010. Laju pertumbuhan berdasarkan degradasi proten tubuh pada ayam kedu dipelihara ex situ terhadap efisiensi penggunaan protein ayam broiler. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Suwarsito dan Cahyo P. 2005 Pemanfaatan Limbah Ampas Tahu Sebagai Pakan Ikan Sebagai Budidaya Ikan Nilem Didesa Cikembulan Kecamatan Pekucen Kabupaten Bayumas. Laporan Penelitian.Universitas Muhammadiyah Purwokerto ; Purwokerto

Tampubolon dan Bintang, P. P., 2012. Pengaruh imbangan energi dan protein ransum terhadap energi metabolis dan retensi nitrogen ayam broiler.

Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Bandung

Terpstra, K, 1978. Total Digestible Amino Acids. Proceedings 2nd European Symposium on Poultry Nutrition. Beekbegen, The Netherlands pp.97- 101

Tillman, A.D.,H. Hartadi., S. Reksohadiprodjo., S. Prawirokusumo., dan S.

Lebdosoekojo. 1991. Ilma Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tillman, A.D.,H. Hartadi., S. Reksohadiprodjo., S. Prawirokusumo., dan S.

Lebdosoekojo. 1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tomberlin, J.K., D.C. Sheppard, and J.A. Joyce. 2002. Selected Life-History Traits of Black Soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) Reared on Three Artificial Diets. Ann. Entomol.Soc.Am. 95(3):379-386.

Tomberlin JK, Sheppard DC. 2002. Factors influencing mating and oviposition of Black Soldier Flies (Diptera: Stratiomyidae) in a colony. J Entolomogy Sci. 37:345-352.

Tomberlin JK, Adler PH, Myers HM. 2009. Development of the Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) in relation to temperature. Enviromental Entomol. 38:930-934.

Van Huis A. 2013. Potential of insects as food and feed in assuring food security.

Annu Rev Entomol. 58:563583.

Veldkamp TG, A Van Duinkerken, A Van Huis ,CMM Lakemond, E Ottevanger , G Bosch, Van Boekel. 2012. Insects as a suistanable feed ingredient in pig and poultry diets-a feasibility study. Wageningen (Netherlands):

Wageningen UR Livestock Research.

38

Wahju, J. 2004. Ilmu Nutrisi Unggas, Edisi ke-4. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wahyu, J. 1997. Ilmu Nutrisi Unggas. UGM Press, Yogyakarta.

Wahyu, J. 1992. Ilmu Nutrisi Unggas. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wardhana, A. H. (2016). Black soldier fly (Hermetia illucens) sebagai sumber protein alternatif untuk pakan ternak. Wartazoa : Buletin Ilmu Peternakan Dan Kesehatan Hewan Indonesia, 26(2), 69–78.

https://doi.org/10.14334/wartazoa.v26i2.1327

Zarei, 2006. Apparent and True Metabolizable Energy In Artemia Meal.

International Journal of Poultry Science. 5 (7) : 627 – 628

LAMPIRAN

Lampiran 1.Kecernaan Protein

Perlakuan BK Maggot (%) Protein Maggot (%) Nitrogen (%)

P0 90.58 42 2.44

P1 90.72 41.13 2.39

P2 91.51 41.08 2.41

P3 94.12 40.58 2.45

Perlakuan

Jumlah

konsumsi Eksreta

PK eksreta terkoreksi

(gr)

Kecernaan Protein BK (%)

(gr)

PK

(gr) BK(gr) PK(gr)

p0u1 36.295 15.24 14.049 5.975 4.182 72.564 p0u2 36.259 15.23 14.355 5.781 4.047 73.429

p0u3 36.241 15.22 15.229 6.312 4.419 70.97

p0u4 36.277 15.24 14.273 5.689 3.983 73.862 p0u5 36.268 15.23 14.758 5.974 4.182 72.548

p0u1 36.342 14.95 14.43 6.556 4.589 69.3

p0u2 36.315 14.94 14.276 6.874 4.812 67.786

p0u3 36.297 14.93 14.298 6.47 4.529 69.663

p0u4 36.306 14.93 14.835 6.831 4.782 67.977

p0u5 36.361 14.96 14.569 6.931 4.851 67.56

p0u1 36.622 15.04 13.839 7.627 5.339 64.513 p0u2 36.677 15.07 14.197 8.177 5.724 62.009

p0u3 36.631 15.05 14.16 7.672 5.37 64.313

p0u4 36.65 15.06 13.977 7.631 5.342 64.519

p0u5 36.641 15.05 13.947 7.881 5.517 63.347 p0u1 37.733 15.31 15.553 9.151 6.406 58.164

p0u2 37.657 15.28 15.683 9.4 6.58 56.939

p0u3 37.695 15.3 15.719 8.691 6.084 60.229

p0u4 37.714 15.3 15.33 8.614 6.03 60.602

p0u5 37.704 15.3 15.137 8.993 6.295 58.858

40

Lampiran 2. Retensi Nitrogen Perlakuan

Jumlah Konsumsi Eksreta N eksresi – N Endogenous

(%)

RN (%) BK (%) Nitrogen

(%) BK (%) Nitrogen (%)

p0u1 36.295 2.439 14.049 0.956 0.686 71.875

p0u2 36.259 2.437 14.355 0.925 0.655 73.122

p0u3 36.241 2.435 15.229 1.01 0.74 69.615

p0u4 36.277 2.438 14.273 0.91 0.64 73.735

p0u5 36.268 2.437 14.758 0.956 0.686 71.861

p0u1 36.342 2.392 14.43 1.049 0.779 67.432

p0u2 36.315 2.39 14.276 1.1 0.83 65.277

p0u3 36.297 2.389 14.298 1.035 0.765 67.965

p0u4 36.306 2.389 14.835 1.093 0.823 65.553

p0u5 36.361 2.393 14.569 1.109 0.839 64.941

p0u1 36.622 2.407 13.839 1.22 0.95 60.521

p0u2 36.677 2.411 14.197 1.308 1.038 56.928

p0u3 36.631 2.408 14.16 1.227 0.957 60.233

p0u4 36.65 2.409 13.977 1.221 0.951 60.522

p0u5 36.641 2.408 13.947 1.261 0.991 58.849

p0u1 37.733 2.45 15.553 1.464 1.194 51.256

p0u2 37.657 2.445 15.683 1.504 1.234 49.527

p0u3 37.695 2.447 15.719 1.391 1.121 54.216

p0u4 37.714 2.449 15.33 1.378 1.108 54.743

p0u5 37.704 2.448 15.137 1.439 1.169 52.254

Lampiran 3. Energi metabolis semu

Perlakuan KA Maggot (%) BK Maggot (%) Energi bruto pakan

P0 9.42 90.58 4817.57

P1 9.28 90.72 4992.54

P2 8.49 91.51 5052.84

P3 5.88 94.12 5378.35