PROPOSAL

PENELITIAN LABORATORIUM DANA ITS TAHUN 2020

BIOKONVERSI SAMPAH SAYURAN (FOOD WASTE) MENJADI USAHA EKONOMI DENGAN MEMBUAT MENJADI PUPUK

ORGANIK BERDASARKAN KOMPOSISI LARUTAN EM4 DAN KOMPOSTER

Tim Peneliti :

Sri Pingit Wulandari (Departemen Statistika Bisnis/F. Vokasi) Iis Dewi Ratih (Departemen Statistika Bisnis/F. Vokasi) Sri Mumpuni Retnaningsih (Departemen Statistika Bisnis/F. Vokasi) Destri susilaningrum (Departemen Statistika Bisnis/F. Vokasi)

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA 2020

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

BAB I RINGKASAN ... 1

BAB II LATAR BELAKANG ... 2

BAB III TINJAUAN PUSTAKA ... 5

BAB IV METODE ... 24

BAB V JADWAL DAN RANCANGAN ANGGARAN BIAYA ... 35

BAB VI DAFTAR PUSTAKA ... 38

BAB VII LAMPIRAN ... 40

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Standarisasi Nasional Indonesia Kompos ... 11

Tabel 2.2 Struktur Data Rancangan Faktorial ... 12

Tabel 2.3 ANOVA ... 14

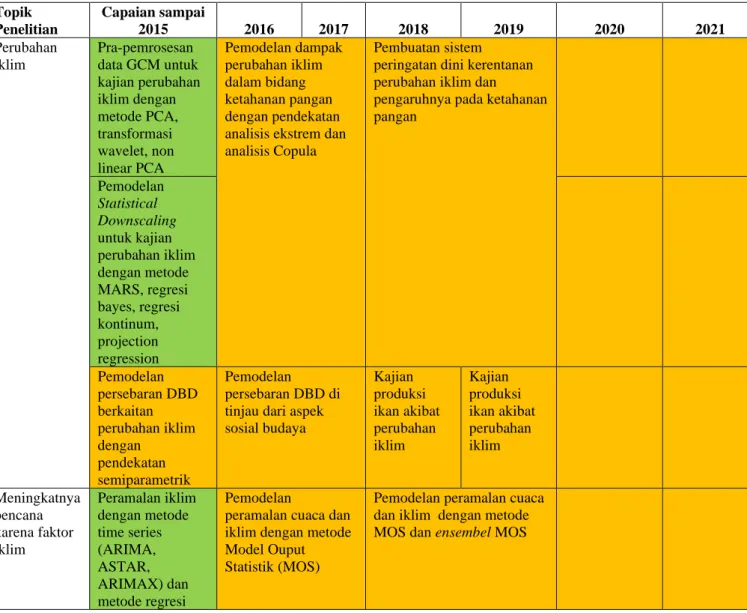

Tabel 2.4 Roadmap Laboratorium Statistika Lingkungan dan Kesehatan ... 21

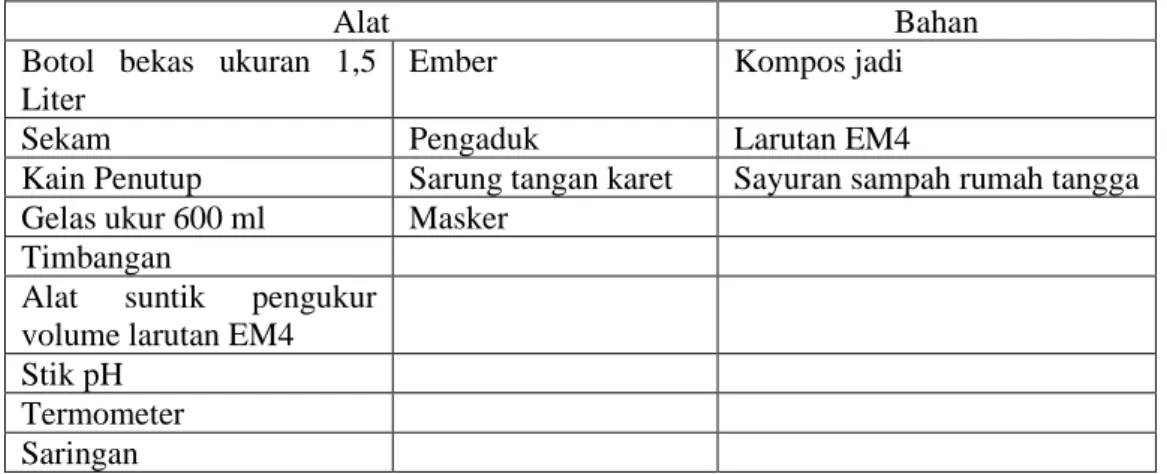

Tabel 3.1 Alat dan Bahan ... 24

Tabel 3.2 Variabel Penelitian ... 25

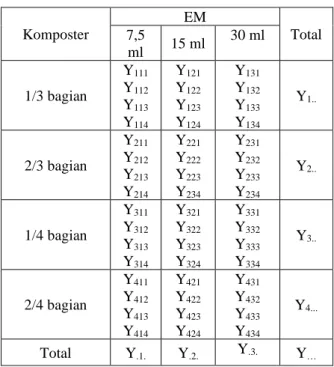

Tabel 3.3 Struktur Data Penelitian ... 25

Tabel 3.4 Organisasi Tim Peneliti ... 34

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan ... 35

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sampah Organik ... 5

Gambar 2.2 Takakura ... 6

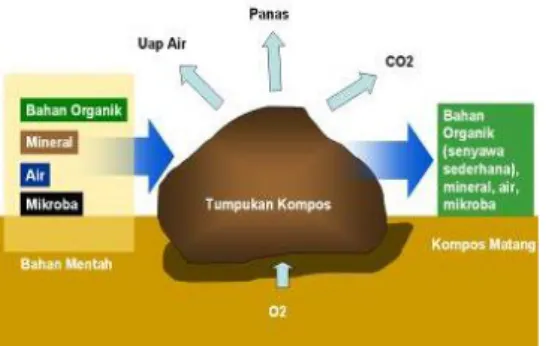

Gambar 2.3 Proses Pengomposan ... 9

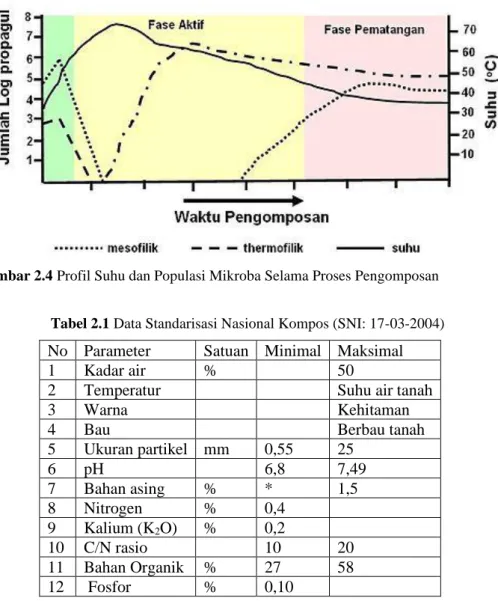

Gambar 2.4 Profil Suhu dan Populasi Mikroba Selama Proses Pengomposan ... 11

Gambar 3.1 Timbangan ... 27

Gambar 3.2 Stik pH ... 27

Gambar 3.3 Termometer ... 28

Gambar 3.4 Saringan ... 28

Gambar 3.5 Alat Suntik Pengukur Volume EM4 ... 28

Gambar 3.6 Botol Bekas Ukuran 1.5 liter ... 29

Gambar 3.7 Gelas Ukur ... 29

Gambar 3.8 Sarung Tangan Karet ... 29

Gambar 3.9 Masker ... 30

Gambar 3.10 Diagram Alir ... 34

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Tim Peneliti ... 40

1

BAB I RINGKASAN

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur hara yang digunakan untuk menggantikan unsur hara yang habis diserap oleh tanaman saat panen.

Pupuk organik atau kompos merupakan pupuk yang terbuat dari seluruh limbah organik seperti limbah rumah tangga berupa sampah sayuran (food waste). Pembuatan pupuk kompos secara alami membutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan pupuk semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mempercepat proses pengomposan diantaranya dengan menggunakan aktivator alami seperti bioaktivator Effective Microorganism (EM) dan pupuk kompos matang sebagai komposter. Diharapkan biokonversi sampah sayuran (food waste) menjadi alternatif usaha ekonomi dengan membuat menjadi pupuk organik dapat menjadi salah satu usaha kegiatan perencanaan bidang investasi dan usaha daerah. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental desain yang dirancang menggunakan Rancangan Faktorial 3x4 dengan pengulangan sebanyak empat kali. Faktor pertama yaitu volume EM4 7,5 ml, 15 ml, dan 30 ml. Faktor kedua yaitu komposter 1/3 bagian, 2/3 bagian, 1/4 bagian dan 2/4 bagian.

Kata Kunci : ANOVA, Effective Microorganism (EM), Eksperimen Desain, Pupuk Kompos, Rancangan Faktorial.

2

BAB II LATAR BELAKANG

Musibah banjir yang terjadi hampir setiap tahun di perkotaan tidak sepenuhnya akibat drainase yang buruk. Salah satu penyebab banjir adalah produksi limbah kota berupa sampah rumah tangga yang sudah terlampau tinggi hingga sulit diatasi. Hal ini memengaruhi saluran air atau drainase menjadi tersumbat karena sampah. Ditambah lagi, fenomena pemanasan global yang diakibatkan salah satunya pduksi methane (CH4) dari sampah dan limbah organik yang tidak diolah. Salah satu usaha mengurangi sampah dan limbah organik (food waste) dengan cara mengubah menjadi suatu usaha bernilai ekonomis dengan cara biokonversi menjadi pupuk organik. Harga pupuk yang dibuat oleh pabrik semakin lama semakin mahal, diharapkan masyarakat dapat membuat sendiri pupuk dengan cara yang sangat mudah menggunakan sisa makanan khususnya sampah sayuran, yang dipasar sangat banyak ditemui dan dibuang sia sia. Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur hara yang digunakan untuk menggantikan unsur hara yang habis diserap oleh tanaman saat panen. Fungsi pupuk adalah sebagai salah satu sumber zat hara buatan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi terutama unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan kalium (Wibowo, 2017). Secara garis besar pupuk dibedakan menjadi dua macam yaitu pupuk buatan (mineral) dan pupuk alam (pupuk organik). Pupuk buatan merupakan pupuk mineral yang dikeluarkan oleh pabrik pupuk. Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari bahan organik berupa produk limbah rumah tangga atau kotoran hewan yang cukup mudah didapat dan murah, untuk selanjutnya pada penelitian ini hanya akan membahas tentang pupuk organik yang dibuat dari sampah makanan khususnya limbah/sampah sayuran.

Pupuk organik dikenal juga sebagai kompos, selanjutnya disebut dengan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos ini memerlukan waktu 2-3 bulan bahkan ada yang 6-12 bulan, tergantung dari bahannya. Tenggang waktu pembuatan pupuk kompos yang cukup lama ini, akan menyebabkan terjadi kelangkaan ketersediaan kompos. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat proses pengomposan tersebut melalui berbagai penelitian. Pembuatan kompos dapat dipercepat dengan menambahkan aktivator (inoculum atau biang) kompos. Aktivator ini adalah jasad renik (mikroba) yang bekerja mempercepat pelapukan bahan organik menjadi kompos. Salah satu aktivator pengomposan yaitu EM4 (Mikroorganisme Efektif). Pembuatan kompos dengan bantuan aktivator kompos EM4 hanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, dengan cara menginokulasikan EM4 dalam kondisi anaerob sampai aerob fakultatif dan hasilnya dikenal dengan istilah bokashi. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), kompos yang matang atau ‘jadi’ mempunyai suhu yang

3

sama dengan suhu air tanah. Kompos ini berwarna hitam dan bertekstur seperti tanah.

Kompos juga harus berbau seperti tanah. Kompos yang ‘sudah matang’ tidak boleh mengandung bahan pengotor organik ataupun anorganik seperti logam, gelas, plastik dan karet. Pencemar lingkungan seperti senyawa logam berat, B3 ( Bahan Beracun dan Berbahaya ), dan anorganik seperti pestisida juga tidak boleh ada dalam kompos. (Tombe &

Mesak, 2010)

Penelitian biokonversi untuk mengurangi sampah makanan (food waste) dengan cara mengubah menjadi suatu usaha bernilai ekonomis menjadi pupuk organik pernah dilakukan di kota Ambon, yaitu tentang proses pengomposan yang telah dilakukan oleh (Manuputty, 2012) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh effective inoculant PROMI dan EM4 terhadap waktu kematangan kompos (laju dekomposisi) dan kualitas hara kompos dari sampah kota Ambon dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) berpola tunggal dengan menggunakan effective inoculant yakni PROMI ( tanpa PROMI = P0, 24 gram Promi / 10 kg sampah = P1 , 48 gram Promi/ 10 kg sampah = P2 ) dan EM4 (tanpa EM4 = E0 , 150 ml EM4/ 10 kg sampah = E1 , 300 ml EM4/ 10 kg sampah = E2 ). Hasil yang diperoleh yaitu pemberian effective inoculant EM4 dengan dosis 300 ml per 10 kg sampah organik E2 lebih efektif dibandingkan perlakuan-perlakuan lainnya dalam mempercepat waktu kematangan kompos (laju dekomposisi) yaitu 28 hari. Waktu ini masih dianggap lama sehingga perlu penelitian lagi agar waktu kematangan semakin cepat, sehingga produk pupuk organik juga makin murah harganya.

Perlu usaha untuk mengubah sampah dan limbah organik yang semakin menumpuk menjadi usaha yang bernilai ekonomi. Penelitian biokonversi dilakukan untuk mengurangi sampah makanan (food waste) khususnya sampah sayuran menjadi pupuk untuk tambahan pendapatan masyarakat, salah satunya dengan membuat menjadi pupuk kompos. Proses pengomposan atau dekomposisi yang terjadi secara alami membutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan pupuk organik semakin meningkat sehingga dikhawatirkan terjadinya kekosongan persediaan pupuk, sehingga proses pengomposan/ dekomposisi dapat dipercepat dengan menambahkan aktivator kompos berupa EM4. Proses pengomposan secara alami terjadi selama 2-3 bulan bahkan bisa sampai 6-12 bulan, sedangkan jika menambahkan aktivator pengomposan dapat terjadi selama 1-2 bulan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variasi takaran larutan EM4 dan komposisi komposter berpengaruh secara signifikan terhadap waktu kematangan kompos dan kualitas kimia kompos (pH, suhu, C-Organik, N-total, C/N rasio, P-total, dan K-total.).

4

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah variasi takaran larutan EM4 dan komposisi komposter berpengaruh secara signifikan terhadap waktu kematangan kompos dan kualitas kimia kompos (pH, suhu, C-Organik, N-total, C/N rasio, P-total, dan K-total). Selain itu penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan khusus, sebagai diharapkan dapat menggantikan fungsi pupuk anorganik yaitu untuk meminimalkan volume sampah di lingkungan Surabaya, mengembangkan alat jaringan komposter untuk produksi pupuk organik ramah lingkungan skala besar, menelaah penambahan dekomposter EM4 terhadap pembentukan humus untuk meningkatkan produktifitas pupuk organik ramah lingkungan. Batasan pada penelitian ini yaitu berupa percobaan yang dilakukan dengan menggunakan unit eskperimen berupa limbah rumah tangga berupa sayuran. Limbah sayuran yang digunakan dipotong/ diiris kecil kurang lebih ukuran 1x1 cm dan sudah dikeringkan. Proses pengomposan yang dilakukan dengan metode Takakura.

Diharapkan biokonversi sampah makanan dan limbah organik (food waste) khususnya sampah sayuran yang banyak ditemui di pasar sehingga menjadi alternatif usaha ekonomi dengan membuat pupuk organik, nantinya dapat menjadi salah satu usaha kegiatan perencanaan bidang investasi dan usaha daerah khususnya dinas dinas terkait di pemerintah daerah. Selain itu manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi takaran larutan EM4 dan komposisi komposter terhadap waktu kematangan kompos dan kualitas kimia kompos (pH, suhu, C-Organik, N-total, C/N rasio, P-total, dan K- total) dengan metode Takakura sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang faktor yang mampu mempengaruhi proses pengomposan sehingga dapat memperkirakan waktu dalam pembuatan pupuk kompos agar dapat meningkatkan volume pupuk yang dihasilkan.

.

5

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari limbah tanaman, sisa kotoran hewan dan kotoran manusia. Sampah organik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organik basah dan organik kering. Organik basah masih mengandung air dalam sampah, misalnya sampah sayuran, sampah buah-buahan, sampah tanam-tanaman kebun. Sementara itu sampah organik kering seperti kertas, kardus, ranting, dan batang pohon kering. (Mulyono, 2016)

2.2 Pupuk

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur hara yang digunakan untuk menggantikan unsur hara yang habis di serap oleh tanaman saat panen.Fungsi pupuk adalah sebagai salah satu sumber zat hara buatan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi terutama unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Secara umum pupuk dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan asalnya yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia (anorganik) berkadar hara tinggi. Contohnya adalah urea (pupuk N), TSP atau SP-36 (pupuk P), dan KCl (pupuk K). Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman dan kotoran hewan. Contohnya adalah pupuk kandang, kompos dan humus.(Wibowo, 2017).

Gambar 2.1 Sampah Organik

6 2.3 Takakura

Berdasarkan sisi teknik pembuatan, pupuk kompos takakura merupakan salah satu pupuk yang mudah dibuat ditatanan rumah tangga. Pembuatan kompos Takakura bisa menjadi solusi jika ingin membuat kompos namun tidak memiliki lahan kosong yang cukup.

Jika dilihat dari segi fungsi, kompos takakura ini tidak jauh dari pupuk organik lainnya yaitu sebagai media pengurai bagi sampah organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, namun yang menjadi ciri khas adalah tempat membuat komposnya yaitu menggunakan keranjang. Keranjang ini sering disebut dengan keranjang takakura. Nama kompos takakura sendiri diambil dari nama penemu pupuk kompos ini yaitu Mr. Koji Takakura. Peneliti yang berasal dari Jepang ini melakukan penelitian di Surabaya bersama PUSDAKOTA, Universitas Surabaya dan Kitasyushu Tecnho- coorperation Association Jepang. Takakura memperkenalkan pembuatan pupuk kompos dengan cara yang lebih sederhana dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat sampah di rumah, di kamar kos, apartemen dan sebagainya, tidak hanya itu hasil kompos akhirnya nanti dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman hias. Berikut akan dijelaskan metode pembuatan kompos takakura pada Gambar 2.1 berikut.

a) Siapkan keranjang Takakura. Keranjang yang digunakan adalah keranjang yang memiliki lubang-lubang kecil pada sekeliling keranjang, dapat memanfaatkan keranjang sisa wadah baju laundry dengan ukuran kurang lebih 50 liter. Syarat utamanya adalah keranjang harus memiliki penutupnya juga ini berfungsi untuk menjaga kelembapan dan menghindari lalat bertelur di dalam keranjang dan mencegah gangguan kucing, tikus dan lain-lain.

b) Selanjutnya siapkan kardus dan dimasukkan kedalam keranjang Takakura, bisa menggunakan kardus sisa mie yang ukurannya hampir sama dengan ukuran keranjang yang digunakan. Selain kardus dapat memanfaatkan kain tebal seperti kain karpet mobil

Gambar 2.2 Takakura

7

untuk melapisi keranjang. Fungsi dari kardus ini adalah untuk menjaga kelembapan, mengurangi gangguan dari serangga, mempercepat proses pengomposan dan dapat menyerap air pada proses pengomposan agar tidak merembes keluar. Tekstur kardus yang berpori agar dapat membuang udara dan air.

c) Masukkan bantalan sekam sebagai lapisan paling bawah dalam keranjang Takakura.

Bantalan sekam akan digunakan saat bagian bawah keranjang untuk di lapisan atas (lihat gambar). Cara membuatnya adalah anda cukup memasukkan sekam padi kedalam kantong jarring, setelah terisi penuh jahit kembali bantalan sekam agar tidak tercecer.

Fungsi bantala ini adalah membantu menyerap air dan bau yang dihasilkan pada proses pengomposan

d) Masukkan kompos padat yang sudah siap pakai kedalam keranjang. Pupuk kompos inilah yang nantinya berfungsi sebagai activator pengurai utama dari sampah organik yang masuk kedalam keranjang.

e) Selanjutnya tinggal memasukkan bahan-bahan yang hendak dikomposkan. Bahan ini bisa berasal dari sisa sayuran mentah seperti akar, batang, bunga, daun sayuran, kulit sisa kupasan kentang wortel, daun bawang layu,kulit buah-buahan. Sebelum dimasukkan kedalam keranjang Takakura sebaiknya bahan-bahan yang besar dicacah terlebih dahulu hingga berukuran 2x2 cm. Pemotongan dilakukan agar mempercepat proses penguraian, dapat juga memasukkan sisa sayuran matang dan sisa makanan dari meja makan. Catatan agar tidak memasukkan daging, tulang, dan santan kedalam keranjang.

f) Setiap sampah yang masuk kedalam keranjang Takakura diaduk perlahan hingga bahan tercampur dengan pupuk kompos. Jika diperlukan bisa menambahkan selapis kompos yang sudah jadi di atasnya. Setelah itu diletakkan bantalan sekam di atasnya dan kain hitam kemudian tutup kembali keranjang.

Keranjang Takakura ini mampu menampung sampah organik satu keluarga 4-6 orang), volume sampah organik yang terus menyusut membuat keranjang Takakura ini bisa tahan hingga satu bulan dan terus dapat digunakan kembali untuk menampung sampah organik rumah.Saat memasukkan sisa sayuran dan makanan yang berkuah hendaklah airnya dibuang terlebih dahulu barulah ampasnya dimasukkan kedalam keranjang Takakura, hal ini dilakukan untuk menghindari campuran kompos terlalu lembab. (Nisa, 2016)

2.4 Proses Pengomposan

Kompos merupakan suatu massa hasil penguraian parsial/ tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam

8

mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap, dan aerobik ataupun anaerobik.

Dengan demikian, pengomposan adalah proses dimana bahan orgnaik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Pada dasarnya pengomposan berlangsung secara alami.Seluruh limbah organik dapat dikomposkan, seperti limbah rumah tangga, sampah-sampah organik pasar/kota, kertas, kotoran/limbah peternakan, limbah-limbah pertanian, limbah-limbah agroindustri limbah pabrik kertas, limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dll.Limbah-limbah organik tersebut sebernarnya dapat terurai sendiri di alam tanpa campur tangan manusia, namun berlangsung dalam jangka waktu yang lama. (Tombe & Mesak, 2010)

Pada pembuatan kompos (pengomposan), terjadi berbagai perubahan biologis/hayati sebagai berikut.

1. Penguraian hidrat arang, selulosa dan hemiselum menjadi CO2 dan air.

2. Penguraian zat lemak dan lilin menjadi CO2 dan air.

3. Penguraian zat putih telur melalui amida-amida dan asam-asam amino menjadi amoniak, CO2, dan air.

4. Terjadinya pengikatan beberapa jenis unsur hara di dalam tubuh jasad renik, terutama nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Unsur-unsur tersebut akan terlepas kembali bila jasad-jasad renik tersebut telah mati.

5. Pembebasan unsur-unsur hara dari senyawa-senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang berguna bagi tanaman. (Tombe & Mesak, 2010)

Pengomposan dapat terjadi dalam kondisi aerobik dan anaerobik.Pengomposan aerobik yang terjadi dalam keadaaan ada O2, sedangkan pengomposan anaerobik tanpa O2. Dalam proses pengomposan aerobik akan dihasilkan CO2, air dan panas, sedangkan dalam pengomposan anaerobik dihasilkan metana (alkohol), CO2, dan senyawa antara seperti asam organik. Dalam proses pengomposan anaerobik sering menimbulkan bau yang tajam sehingga teknologi pengomposan banyak ditempuh dengan cara aerobik. (Indriani, 2007)

Mekanisme proses pengomposan secara umum berawal dari mikroorganisme yang mengambil air, oksigen dari udara dan makanan dari bahan organik. Bahan organik ini akan dikonversi menjadi produk seperti CO2, H2O, sebagian humus dan energi. Sebagian energi digunakan untuk pertumbuhan dan dibebaskan menjadi panas.Akibatnya tumpukan bahan kompos tersebut melewati tiga tahapan yang berkaitan dengan suhu yang diamati, yaitu tahap penghangatan (mesophilic), suhu puncak (thermophilic), dan pendinginan (cooling). Pada tahap awal, suhu akan naik menjadi 40 ͦC dengan adanya bakteri mesophilic. Selanjutnya

9

suhu akan semakin meningkat hingga tahap suhu puncak yang berkisar antara 40 – 70 ͦC dimana bakteri pada tahap sebelumnya akan digantikan dengan bakteri thermophilic. Tahap selanjutnya adalah tahap pendinginan ditandai dengan turunnya aktivitas mikroorganisme.

Selama tahap pendinginan terjadi stabilisasi pH dan pembentukan humus. Mekanisme proses pengomposan secara umum juga dapat dilihat pada Gambar 2.2 (Susanto, 2012)

Gambar 2.3 Proses Pengomposan

2.5 Faktor yang Mempercepat Proses Pengomposan

Pada umumnya untuk memperoleh kompos yang baik diperlukan waktu 6-8 bulan.

Salah satu masalah yang diteliti adalah metode pengomposan yang cepat sehingga mengurangi waktu pendauran ulang residu organik yang efisien. Metode pengomposan yang cepat lebih dapat diterima oleh petani karena harus disiapkan kompos dalam jumlah yang banyak pada areal yang terbatas. Di samping itu, kompos bersifat ruah (bulky) dan rerata mengandung N 0,5% - 0,8 %, P 0,3% dan K 0,4%. Dengan demikian diperlukan penurunan keruahan, periode penyiapan dan memperbaiki kualitas sehingga dapat memasok N,P dan senyawa humik lebih banyak untuk setiap satuan berat. Usaha mempercepat proses pengomposan dapat dilakukan dengan memberikan inokulan mikroorgranisme selulopati untuk meningkatkan kandungan nitrogen dan fosfat. Pada waktu bersamaan keruahan bahan kompos menurun lebih cepat. (Susanto, 2012)

a. Aktivator proses pengomposan

Setiap bahan yang berfungsi meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam proses dekomposisi disebut bahan aktivator. Aktivator organik merupakan bahan yang mengandung nitrogen dalam jumlah banyak dan mengandung nitrogen dalam jumlah banyak dan bermacam-macam bentuk termasuk protein, asam amino dan urea. Beberapa contoh aktivator alami adalah fungi yang dikumpulkan dari kompos matang, kotoran ternak, darah kering, beberapa jenis sampah, tanah yang kaya humus, dll. Bahan kimia sintesis seperti amonium sulfat, sodium nitrat, urea, amoniak dan sebagainya dikenal sebagai aktivator buatan.

10 b. Aktivator nitrogen

Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan aktivitas mikroba dalam kompos dan hal ini berhubungan dengan nisbah C/N bahan dasar kompos. Untuk mempercepat proses dekomposisi bahan-bahan yang mempunyai kandungan nitrogen rendah seperti : jerami, daun kering, serbuk gergaji, tongkol jagung dan gulma kering diperlukan penambahan nitrogen.

c. Kultur Selulopati

Kultur selulopati dapat diisolasi dan dapat digunakan sebagai inokulan untuk mempercepat proses pengomposan. Beberapa kelompok mikrorrganisme seperti fungi, bakteri dan aktinomisetes yang mempunyai peranan besar dalam peruraian selulose dapat diisolaso dari substrat alami atau melalui teknik pengayaan sesuai dengan media yang digunakan. Isolasi dari substrat alami : isolasi kultur selulopati dapat dilakukan langusng dari substrat alami seperti : kompos, pupuk kandang, tanah dan dekomposisi residu tanaman.

Isolasi dengan teknik pengayaan : isolasi bakteri, jamur, dan aktinomisetes yang sesuai seperti media asperagin untuk jamur, media Hans untuk bakteri dan media kenknight untuk aktinomisetes.

d. Isolasi organisme untuk biodegradasi residu tanaman.

Dalam bahan tanaman selulose kebanyakan dijumpai berasosiasi dengan lignin yang sukar terdekomposisi.

e. Pengunaan batuan fosfat dalam proses pengomposan.

Batuan fosfat mempunyai pengaruh yang menguntungkan dalam meingkatkan proses biodegradasi bahan organik.

2.6 Indikator Kompos Matang

Kompos dikatakan sudah matang apabila memiliki karakteristik fisik sebagai berikut.

1. Struktur : bahan kompos matang bersifat remah; merupakan media yang lepas-lepas tidak kompak maupun tidak dikenali kembali bahan dasarnya.

2. Warna : terbaik adalah coklat kehitaman. Warna kekelabuan, kekuningan menunjukkan kelebihan tanah atau abu. Apabila bahan yang ada di bagian dalam timbunan kompos terdekomposisi secara anaerob, maka warna akan berubah menjadi kehijauan pucat dan tidak menunjukkan perubahan meskipun proses dekomposisi berjalan lanjut. Proses dekomposisi aerob ditunjukkan terjadinya perubahan warna menjadi kehitaman.

3. Status kelengasan : status kelembapan kompos dapat diperkirakan dengan menusukkan tangkai besi pada kedalaman yang berbeda. Tangkai besi menjadi

11

basah apabila cukup mengandung lengas. Pengamatan yang lebih sederhana dengan menggunakan pengamatan secara visual. Apabila segumpal kompos kita ambil kemudian diperas tidak ada air yang keluar.

4. Bau : kompos yang baik harus berbau seperti humus atau tanah. Apabila kompos berbau busuk maka menandakan proses dekomposisi belum selesai dan proses peruraian masih berlangsung. Kondisi anaerob mudah dideteksi dengan membongkar timbunan kompos.

5. Keasaman : bahan kompos yang terbaik mempunyai pH netral sampai agak asam, meskipun demikian agak alkalin tidak menimbulkan masalah. Apabila kompos terlalu asam menunjukkan aerasi yang kurang baik atau terlalu basah pada saat proses pengomposan berlangsung. Kisaran pH kompos yang baik adalah 6,8-7,49.

Pada kondisi pH tersebut bakteri penambat nitrogen dapat tumbuh baik.

6. Suhu : Suhu maksimal untuk kompos yang baik adalah sama dengan suhu air tanah yaitu sebesar 30-400C (Susanto, 2012)

Tabel 2.1 Data Standarisasi Nasional Kompos (SNI: 17-03-2004) No Parameter Satuan Minimal Maksimal

1 Kadar air % 50

2 Temperatur Suhu air tanah

3 Warna Kehitaman

4 Bau Berbau tanah

5 Ukuran partikel mm 0,55 25

6 pH 6,8 7,49

7 Bahan asing % * 1,5

8 Nitrogen % 0,4

9 Kalium (K2O) % 0,2

10 C/N rasio 10 20

11 Bahan Organik % 27 58

12 Fosfor % 0,10

Gambar 2.4 Profil Suhu dan Populasi Mikroba Selama Proses Pengomposan

12 2.7 Rancangan Faktorial

Rancangan faktorial adalah suatu rancangan percobaan yang perlakuannya terdiri atas semua kemungkinan kombinasi level dari beberapa faktor yang dicobakan. Pengaruh sebuah faktor dikatakan sebagai perubahan yang terjadi terhadap respon karena perubahan level dari faktor tersebut yang disebut sebagai pengaruh utama (main effect ). Jika ditemukan perbedaan respon antar level dalam satu faktor tidak sama untuk semua level dalam faktor lain, maka terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. (Montgomery, 2013). Percobaan faktorial dengan rancangan dasar RAL (Rancangan Acak Lengkap ) mengandung a level dari faktor A dan b level dari faktor B dengan n replikasi dan semua ab kombinasi perlakuan. Struktur data yang digunakan disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Struktur Data Rancangan Faktorial Faktor A(i) Ulangan(k) Faktor B(j)

1 j b

1

1 y111 y1j1 y1b1

k y11k y1jk y1bk

n y11n y1jn y1bn

I

1 yi11 yij1 yib1

k yi1k yijk yibk

n yi1n yijn yibn

A

1 ya11 yaj1 yab1

k ya1k yajk yabk

n ya1n yajn yabn

Model Linier Rancangan Faktorial

Model statistika untuk percobaan faktorial yang terdiri dari dua faktor (faktor A dan B) dengan menggunakan rancangan dasar RAL adalah sebagai berikut (Montgomery, 2013)

=

=

= +

+ + +

=

n k

b j

a i

yijk i j ij ijk

, , 2 , 1

, , 2 , 1

, , 2 , 1 )

(

Keterangan :

y ijk : Nilai pengamatan pada percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi perlakuan ij (level ke-i dari faktor A dan level ke-j dari faktor B )

: Nilai tengah populasi (rata-rata yang sesungguhnya )

13

i : Pengaruh aditif level ke-i dari faktor A

j : Pengaruh aditif level ke-j dari faktor B )ij

( : Pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-k faktor B

ijk : Pengaruh galat dari satuan percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi perlakuan ij Asumsi :

= = = =

=

=

=

a =

i b

j

a

i

b

j ij ij

j i

1 1 1 1

0 ) ( )

(

dan ijkIIDN

( )

0,2Pada model tetap ( fixed model ) hipotesis yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut.

a. Efek dari Faktor A H0 : 1 =2 ==a =0 H1 : Minimal ada satu i 0 Atau

H0 :Tidak ada perbedaan respon diantara taraf faktor A yang dicobakan H1 : Ada perbedaan respon diantara taraf faktor A yang dicobakan b. Efek dari Faktor B

H0 : 1=2==b =0 H1 : Minimal ada satu j 0 Atau

H0 :Tidak ada perbedaan respon diantara taraf faktor B yang dicobakan H1 : Ada perbedaan respon diantara taraf faktor B yang dicobakan).

c. Efek interaksi antara Faktor A dan Faktor B H0 :

( )

ij =0H1 : Minimal ada satu

( )

ij 0 AtauH0 :Tidak ada pengaruh interaksi terhadap respon yang diamati H1 :Ada pengaruh interaksi terhadap respon yang diamati Taraf signifikan () : 0,05

Daerah Kritis :

14

Jika Fhitung A >

F

(dfA,dfEror)maka tolak H0Jika Fhitung B >

F

(dfB,dfEror)maka tolak H0Jika Fhitung(AB) >

F

(dfAB,dfEror)maka tolak H0Dengan taraf signifikan = 0,05 dan Daerah Kritis setiap perlakuan maka didapatkan statistik uji yang akan disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 ANOVA Source

of variation

Degrees of Freedom

Sum of Square

Mean Square Fhitung

A a-1 SSA MSA =

1 SSA a−

MSA

/MSE

B b-1 SSB MSB =

1 SSB

− b

MSB

/MSE

AB (a-1)(b-

1) SSAB MSAB =

) 1 )(

1 (

SSAB

−

− b a

MSAB

/MSE

Error ab(n-1) SSE MSE =

) 1 ( SSE

− n ab

Total abn-1 SST

Berikut adalah rumus perhitungan yang digunakan dalam tabel ANOVA untuk rancangan faktorial (Montgomery, 2013)

SStotal =

abn y y

a

i b

j n

k ijk

2 ...

1 1 1

2 −

= = =SSSubtotal=

abn y y

n

a

i b

j n

k ij

2 ...

1 1 1

2 .

1

−= = =

SSA =

= r −

i i

abn y nb y

1

2 ...

2 ..

SSB =

= r −

j j

abn y an y

1

2 ...

2 . .

SSAB = SSSubtotal – SSA – SSB

SSE = SST – SSA – SSB – SSAB

Keterangan :

a = Banyaknya level dari faktor A b = Banyaknya level dari faktor B i = Banyak baris

j = Banyak kolom n = Banyak perulangan

15 2.8 Pengujian Berganda menggunakan Uji Tukey

Uji Tukey / uji HSD (Honest Significant Difference) merupakan suatu prosedur lanjutan untuk menjawab pertanyaan tentang perlakuan mana yang berbeda secara signifikan apabila hipotesis ditolak (Montgomery, 2013).Hasil pengujian berganda menggunakan uji Tukey adalah sebagai berikut.

Hipotesis

j i

j i

= : H

: H

1 0

=

=

b j

a i

, , 2 , 1

, , 2 , 1

Atau

H0 : Rata-rata perlakuan ke-i sama dengan rata-rata perlakuan ke-j H1 : Rata-rata perlakuan ke-i tidak sama dengan rata-rata ke-j Taraf signifikan : =0,05

Statistik uji : y −i yj

Daerah Kritis : H0 ditolak jika yi−yj Tatau P-value <

( )

n f MSE a q T = , Keterangan :yi : Rata-rata perlakuan ke-i y j : Rata-rata perlakuan ke-j a : Jumlah perlakuan

f : Derajat bebas galat MSE : Mean Square Eror

n : Jumlah ulangan

2.9 Pemeriksaan Asumsi Residual IIDN (Identik Independen dan Distribusi Normal)

Pemeriksaan asumsi residual merupakan prosedur yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memenuhi tiga asumsi klasik (identik, independen, distribusi normal) dalam melakukan suatu pengujian atau analisis.Berikut adalah prosedur pengujian masing-masing asumsi.

2.9.1 Asumsi Identik

Residual identik dilakukan untuk melihat apakah nilai ekpektasi dari varians sama antara varians satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan varians homogen. Suatu data

16

dikatakan identik secara visual apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu plot tertentu dapat dilihat dengan melalui plot residual versus fits (Montgomery, 2013). Sedangkan pengujian asumsi residual identik dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut dari residual data dengan hasil taksiran dari variabel respon yang diperoleh. Langkah-langkah untuk melakukan uji Glejser adalah sebagai berikut.

Hipotesis

H0 :21=22 = =2 =2

en

e

e

H1 : Minimal ada satu e21 2;i=1,2,,n Atau

H0 : Residual data identik H1 : Residual data tidak identik Taraf signifikan : =0,05 Statistik uji :

galat regresi hitung

RK F = RK

Daerah Kritis : H0 ditolak jika Fhitung>F(k,n−k−1) 2.9.2 Asumsi Independen

Pemeriksaan asumsi residual independen dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi independen dimana antar observasi/pengamatan tidak saling berhubungan.Secara visual, suatu data dikatakan independen apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu (Montgomery, 2013).Sedangkan pemeriksaan asumsi redisual independen dengan pengujian formal dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.Langkah-langkah untuk melakukan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut.

Hipotesis H0 : =0 H1 : 0 Atau

H0 : Tidak ada autokorelasi atau residual independen H1 : Ada autokorelasi atau residual tidak independen Taraf signifikan : =0,05

17 Statistik uji :

=

= − −

= n

i i n

i

i i

d

1 2

2 2

1) (

Daerah Kritis :

- H0 ditolak apabila d<dL atau d> 4-dL

- H0 gagal ditolak, apabila d>du atau d < 4-du

- Tidak dapat disimpulkan, apabila dL d du atau 4-dud 4-dL yang berarti tidak dapat dideteksi menggunakan uji Durbin-Watson

Keterangan :

d : Nilai Durbin-Watson

dL : Batas bawah dari tabel Durbin-Watson du : Batas atas dari tabel Durbin-Watson ei : Residual ke-i

2.9.3 Asumsi Distribusi Normal

Pemeriksaan asumsi residual untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi berdistribusi normal atau tidak.Secara visual, kenormalan suatu data dapat dilihat apabila plotnya (normal probability plot).Apabila plot mendekati garis linier, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut memnuhi asumsi distribusi normal (Montgomery, 2013).Sedangkan pemeriksaan asumsi residual distribusi normal dengan pengujian formal dapat dilakukan dengan menggunakan uji Komlogorov-Smirnov.Langkah-langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-Sminov adalah sebagai berikut.

Hipotesis

H0: Residual berdistribusi normal H1: Residual tidak berdistribusi normal Taraf signifikan : =0,05

Statistik uji :

) ( ) (

supS e F0 e D

e

−

=

Keterangan :

D : nilai Kolmogorov-Smirnov )

(e

S : nilai distribusi kumulatif dari residual )

0(e

F : nilai kumulatif distribusi normal dibawah P(e ei)

18

Daerah Kritis : H0 ditolak jika D Ddimana D merupakan nilai yang diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov

Langkah penanganan jika asumsi IIDN tidak terpenuhi yaitu dengan cara transformasi variabel, lalu diuji kembali asumsi IIDN sudah terpenuhi atau belum (Montgomery, 2013).

Jika asumsi IIDN berdasarkan transformasi variabel tetap tidak terpenuhi maka dapat dilakukan dengan pendekatan transformasi peringkat (Rank Transformation ) (Conover &

Iman, 1976). Gagasan transformasi peringkat adalah sederhana, jika ada metode parametrik yang tersedia dari data, tetapi asumsi metode parametrik tidak terpenuhi dalam data, maka yang dapat menggantikan data hanya dengan peringkat dari data tersebut.Peringkat keseluruhan data secara bersama-sama dari yang terkecil hingga terbesar.Kemudian metode analisis parametrik diterapkan pada peringkat dari data asli. Gagasan mengganti data dengan peringkat adalah untuk mengubah pengamatan asli menjadi angka yang hampir memenuhi asumsi model parametril dan pada saat yang sama mempertahankan semua informasi yang terkandung dalam data asli. Prosedur transformasi peringkat merupakan perpanjangan dari metode nonparametrik yang telah terbukti layak dalam desain yang lebih sederhana.Dalam tata letak satu arah, prosedur transformasi peringkat setara dengan uji Kruskall Wallis dan bebas distribusi. (Conover & Iman, 1976)

2.10 Studi Hasil Penelitian Sebelumnya (State of The Art)

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini terkait dengan pembuatan pupuk organik adalah sebagai berikut.

1. (Ardiningtyas, 2013) melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan EM4 dan molase terhadap kualitas kompos pada sampah organik RSUD dr. R. Soetrasno Rembang dengan melakukan pengujian secara univariat dan bivariate (uji Wilcoxon = 0.05). Kompos dengan menggunakan EM4 dan molase sebanyak 10 ml dengan perulangan 4 kali sebagai perlakuan dan tanpa penggunaan EM4 dan molase sebagai kontrol. Hasil yang diperoleh yaitu ada pengaruh penggunaan EM4 dan molase terhadap kualitas kimia kompos (pH, suhu, C- Organik, N-total, C/N rasio, P-total, dan K-total).

2. (Pinandita M.K, Biyantoro, & Margono, 2017) melakukan penelitian yang betujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan EM4 dan molase pada proses composting campuran daun angsana (Pterocarpus indicus ) dan akasia (Acasia auriculiformis).

Campuran ini diinkubasi selama 4 minggu dan setiap 4 hari dilakukan pengadukan dengan cara membolak-balik tangki fermentasi. Pengambilan sampel dilakukan

19

setiap 7 hari untuk pemeriksaaan kadar C organik dan N total serta perhitungan rasio C/N. Penambahan EM4 dan molasi divariasikan dengan perbandingan EM4 : molas sebesar 3:3, 3:9, 9:3, 9:9. Kematangan pupuk organik hasil composting paling cepat dicapai oleh rasio EM4 : molase sebesar 3:9 yaitu pada hari ke 21 dan semua telah mencapai kematangan pada hari ke 28. Variasi EM4 berpengaruh pada waktu kematangan produk pupuk organik, sedangkan variasi molase tidak berpengaruh terhadap proses.

3. (Manuputty, 2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh effective inoculant PROMI dan EM4 terhadap laju dekomposisi dan kualitas hara kompos dari sampah kota Ambon dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) berpola tunggal dengan menggunakan effective inoculant yakni PROMI ( tanpa PROMI = P0, 24 gram Promi / 10 kg sampah = P1 , 48 gram Promi/ 10 kg sampah = P2 ) dan EM4 (tanpa EM4 = E0 , 150 ml EM4/ 10 kg sampah = E1 , 300 ml EM4/ 10 kg sampah = E2 ). Hasil yang diperoleh yaitu pemberian effective inoculant EM4 dengan dosesi 300 ml per 10 kg sampah organik E2 lebih efektif dibandingkan perlakuan-perlakuan lainnya dalam mempercepat laju dekomposisi yaitu 28 hari.

4. (Wahyuningsih & Supriyo, 2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan decomposer EM4 terhadap pembentukan humus untuk meningkatkan produktivitas pupuk organic ramah lingkungan. Variabel peubah yang digunakan yaitu waktu fermentasi, konsentrasi activator EM4 1- 10(v/v), penyusutan volume kompos, pH dan menggunakan metode rancangan faktoral 2x2 . Hasil yang diperoleh yaitu kualitas pupuk organil cair dari lima perlakuan perbedaan konsentrasi dan waktu pengomposan dengan beberapa parameter yaitu pH, suhu, penyusutan volume (tinggi tumpukan), hasil C/N, K2O dan P2O5 diperoleh hasil yang optimum pada konsentrasi EM4 8 ppm dan waktu 21 hari.

5. (Rasmitro, Aryanto hutomo, & Anjang Perdana Hartono, 2019) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui lama fermentasi dan variasi penambahan Em4 dalam starter kulit pisang dan kubis yang paling optimum atau memenuhi persyaratan permentan No 70 tahun 2011. Hasil yang diperoleh yaitu pada fermentasi dengan lama waktu 10 hari dan perbandingan rasio EM4 dengan filtrat kulit pisang dan kubis sebesar 40 ml/ 100 ml.

6. (Sundari, Widodo Farid Maruf, & Eko Nurcahya Dewi, 2014) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan bioaktivator EM4 dan

20

penambahan tepung ikan terhadap kandungan C-organik, nitrogen, fosfor, dan kalium, pH dan kandungan bakteri pathogen dalam pupuk organic cair. Rancangan yang digunakan yaitu RAL dengan taraf 3 perlakuan yaitu kontrol (A), penambahan EM4 (B), dan penambahan EM4 + tepung ikan (C) masing-masing tiga kali ulangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan EM4 dan tepung ikan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar C-organik, nitrogen, fosfor, kalium, pH, dan kandungan bakteri pathogen pada pupuk organic cair.

7. (Fahruddin & Sulfahri, 2019) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh molase dan bioaktivator EM4 pada kadar gula dalam fermentasi POC.

Perlakuan meliputi P1 molase 0%, dan Em4 5%, P2 molase 2% dan EM4 5%, P3 molase 4% dan EM4 5% , P4 molase 0% dan Em4 10%, P5 molase 2 % EM4 10%, P6 molase 4% dan EM4 10%. Hasil yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi molase yang terkandung di dalam POC berpengaruh terhadap kadar gula.

8. (Meriatna , Aulia Fahri, & Suryati, 2018) melakukan penelitian bertujuan untuk menentukan pengaruh waktu pembuatan terhadap kandungan N, P, dan K dalam pupuk organic cair, serta menentukan pengaruh bioaktivator EM4 terhadap kandungan N,P,K. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan variasi waktu 10 hari, 13 hari, dan 16 hari, serta variasi penambahan EM4 sebanyak 40ml, 50ml, dan 60ml. Hasil penelitian menunjukkan bahawa kadar N,P,K terbaik terdapat pada hari ke 13 dengan volume EM4 sebesar 60 ml. Volume EM4 berpengaruh terhadap kandungan N,P,K dikarenakan semakin banyak volume Em4 maka kadar N,P,K juga akan semakin tinggi.

9. (Liandari, 2017) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi limbah cair tahu sebagai pupuk organik cair. Variabel yang dipelajari mencakup pengaruh penambahan bioaktivator EM4 dan aditif tetes tebu terhadap kandungan N, P, dan K pada pupuk organik cair yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh yaitu dengan penambahan tetes tebu kandungan N dan K meningkat tetapi berbanding terbalik dengan P yang semakin turun, dikarenakan adanya ketidakseimbangan sumber energi antara tetes tebu dengan EM4 serta adanya faktor lain.

10. (Ramadhan & Ratnawati, 2019) melakukan penelitian bertujuan untuk mengkaji kualitas produk pupuk organic cair menggunakan limbah buah papaya dan pisnang, serta membandingkannya dengan baku mutu pupuk organik cair menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2019 tentang persyaratan Teknis

21

Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Biostarter yang digunakan berupa EM4 dengan variasi penambahan 30 ml, dan 50 ml. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pupuk organic cair dengan bahan baku limbah buah pisang dan penambahan EM4 50 ml merupakan pencampuran optimal dibandingkan dengan lainnya.

11. (Ayuningtyas, 2019) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan variasi EM4 dan komposter terhadap waktu kematangan kompos, penelitiaan ini menggunakan metode rancangan factorial 3x4 dengan pengulangan sebanyak 4 kali. Faktor pertama yaitu volume EM4 7,5 ml, 15ml, dan 30 ml, serta factor kedua yaitu komposter 1/3 bagian, 2/3 bagian, ¼ bagian. Dan 2/4 bagian. Hasil yang diperoleh yaitu kombinasi volume EM4 7,5 ml dan komposter 1/3 bagian menghasilkan waktu kematangan kompos paling optimum yaitu selama 17 hari.

Tabel 2.4 Roadmap Laboratorium Statistika Lingkungan dan Kesehatan Topik

Penelitian

Capaian sampai

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Perubahan iklim

Pra-pemrosesan data GCM untuk kajian perubahan iklim dengan metode PCA, transformasi wavelet, non linear PCA

Pemodelan dampak perubahan iklim dalam bidang ketahanan pangan dengan pendekatan analisis ekstrem dan analisis Copula

Pembuatan sistem

peringatan dini kerentanan perubahan iklim dan

pengaruhnya pada ketahanan pangan

Pemodelan Statistical Downscaling untuk kajian perubahan iklim dengan metode MARS, regresi bayes, regresi kontinum, projection regression Pemodelan persebaran DBD berkaitan perubahan iklim dengan

pendekatan semiparametrik

Pemodelan persebaran DBD di tinjau dari aspek sosial budaya

Kajian produksi ikan akibat perubahan iklim

Kajian produksi ikan akibat perubahan iklim

Meningkatnya bencana karena faktor iklim

Peramalan iklim dengan metode time series (ARIMA, ASTAR, ARIMAX) dan metode regresi

Pemodelan

peramalan cuaca dan iklim dengan metode Model Ouput Statistik (MOS)

Pemodelan peramalan cuaca dan iklim dengan metode MOS dan ensembel MOS

22

Topik Penelitian

Capaian sampai

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(regresi pohon, klasifikasi pohon;

CART)

Kajian metode menganalisis iklim ekstrem

Pengembangan model ensembel forecast cuaca dan iklim

Imputasi data missing: EM algorithm, metode regresi

Pengembangan metode interpolasi spasial (kriging dan co-kriging)

Kesehatan masyarakat dan

Epidemologi penyakit

Pemodelan kejadian penyakit dengan metode GWR, GWPR, GWLR parametrik dan non parametrik

Kajian Mixed Geographi cally Weighted Multivariat e

Regression Model

Kajian Geogra phicall y Weight ed Probit Regress ion Model

Kajian Geographica lly Weighted Cox Regression Model

Kajian Geographica lly Weighted Multivariate Regression Model (Distribusi T Multivariate)

Persebaran kejadian penyakit dengan

pendekatan spatial pattern

Kajian Spatial Lag Model, Conditional Autoregresive, Spatial Error Models, dan Spatial Durbin Models

Pemodelan kejadian penyakit dan indikator kesehatan masyarakat dengan regresi spasial (SAR, CAR, SEM, SDM)

Pemodelan dan pemetaan

penyakit malaria dengan

pendekatan SEM bayesian

Pemodelan penyakit malaria dengan

pendekatan machine learning CART

Pemodelan penyakit DBD dengan pendekatan spasial SEM

Pemodelan penyakit HIV/AID dengan pendekatan machine learning MARS Time Series Kajian metode

ZIP untuk pemodelan dan pemetaan penyakit kaki gajah

Pemodelan penyakit kaki gajah dengan pendekatan non spasial

Pemodelan penyakit kaki gajah dengan pendekatan spasial SSVM dalam

bidang kedokteran

Aplikasi SSVM untuk diagnosis kanker payudara, diabetes, penyakit jantung

(menggunakan data benchmark di internet)

Kajian SSVM untuk meningkat kan akurasi dan efisiensi

Pengembangan SSVM untuk mengatasi data berskala besar (diabetes)

Pengembang an SSVM untuk data berdimensi

tinggi

Kajian pemilihan parameter untuk meningkatkan efisiensi SSVM (case study: Kanker Serviks) Analisis diagnosis dan prognosis kanker payudara menggunakan SSVM dan survival analysis

23

Topik Penelitian

Capaian sampai

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pengembangan SSVM sebagai Sistem cerdas untuk diagnosis kanker payudara

Clinical trial Pemodelan survival dengan pendekatan Copula

Analisis multivariate dalam survival

Agri-Pangan dan

Bioteknologi

Biokonversi sampah sayuran (food

waste) menjadi usaha

ekonomi dengan membuat menjadi pupuk

organik berdasarkan

komposisi Larutan em4 dan komposter

Metode surface untuk menentukan waktu kematangan kompos limbah sayuran berdasarkan komposisi Larutan EM4 dan Komposter

24

BAB IV METODE

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil percobaan lama waktu kematangan kompos limbah sayuran dan kualitas kimia kompos (pH, suhu, C-Organik, N-total, C/N rasio, P-total, dan K-total) dengan 2 perlakuan yaitu tiga volume larutan EM4 : 7,5 ml , 15 ml dan 30 ml serta empat komposisi pupuk yang sudah jadi sebagai komposter yaitu 1/4, 2/4, 1/3 dan 2/3. Percobaan dimulai pada bulan April 2020 3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini akan disajikan pada Tabel 3.1 serta gambar alat dan bahan terdapat pada Lampiran 5 berikut

Tabel 3.1 Alat dan Bahan

Alat Bahan

Botol bekas ukuran 1,5 Liter

Ember Kompos jadi

Sekam Pengaduk Larutan EM4

Kain Penutup Sarung tangan karet Sayuran sampah rumah tangga Gelas ukur 600 ml Masker

Timbangan

Alat suntik pengukur volume larutan EM4 Stik pH

Termometer Saringan Definisi Operasional :

1. Botol bekas ukuran 1,5 liter. Pada proses takakura biasanya menggunakan keranjang berlubang. Penelitian ini ingin berinovasi menggunakan botol bekas ukuran 1,5 Liter sebagai wadah proses takakura.

2. Bantal Sekam. Fungsi bantal sekam adalah: (a) sebagai tempat mikrobakteri yang akan mempercepat pembusukan sampah organik, (b) karena berrongga besar, maka bantal sekam dapat segera menyerap air dan bau sampah, dan (c) sifat sekam yang kering akan memudahkan pengontrolan kelembaban sampah yang akan menjadi kompos.

3. Kompos jadi. Pupuk kompos jadi diisikan 1/2 sampai 2/3 bagian botol. Kompos yang ada dalam keranjang berfungsi sebagai aktivator/ragi bagi sampah baru. (Widikusyanto

& Johan, 2015)

4. Kain Penutup. Pilih kain penutup yang serat atau berpori besar (contoh: kain stocking dan kain strimin), bisa juga kain bekas seperti kain wadah bantal yang tidak terpakai lagi.

25

5. Larutan EM4 merupakan Effective Microorganism (EM) yang sudah dicampur dengan gula dan air. Perbandingan untuk mikroorganisme, air, dan gula yaitu 1:1:50.

Bioaktivator Effective Microorganism(EM) asli tidak dapat langsung diaplikasikan pada media karena kandungan mikroorganisme dalam EM asli masih dalam kondisi tidur (dorman) sehingga tidak akan memberikan pengaruh yang nyata. Sehingga, EM asli perlu dilarutkan menjadi EM aktif apabila ingin digunakan. (Suryati, 2014)

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Variabel Penelitian

Variabel Keterangan Skala Data

Y

Waktu kematangan kompos Rasio

Kualitas kompos :

1. C/N rasio

2. C organik 3. N total 4. P total 5. K total 6. Suhu 7. pH

interval

X1 Volume larutan EM4 1. 7,5 ml 2. 15 ml 3. 30 ml

Nominal

X2 Komposisi pupuk kompos jadi sebagai komposter 1. 1/3 dari bagian botol

2. 2/3 dari bagian botol 3. 1/4 dari bagian botol 4. 2/4 dari bagian botol

Nominal

Definisi operasional :

1. Waktu kematangan kompos merupakan waktu yang diperlukan limbah sayuran hingga menjadi pupuk kompos yang siap digunakan (kompos matang). Kompos matang harus memenuhi 6 indikator diantaranya struktur kompos, warna kompos, status kelengasan, bau kompos, keasaman kompos dan suhu kompos

2. Kualitas kompos yaitu parameter yang dapat menunjukkan mutu/kualitas bahan yang dihasilkan seperti warna, tekstur, bau, pH, suhu, kelembapan, C-Organik, N-total, C/N rasio, P-total, dan K-total.

3. Volume larutan EM4 7,5 ml, 15 ml dan 30 ml merupakan larutan EM4 yang sudah dicampur dengan gula dan air dengan perbandingan 1:1:50.

4. Komposisi pupuk kompos yang sudah jadi sebagai komposter merupakan jumlah pupuk kompos yang diisikan ke dalam botol yang berfungsi sebagai aktivator / ragi bagi sampah baru.