1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah diarahkan untuk menjadi peruntukan kawasan industri besar. Baik Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah berada di kawasan strategis ekonomi yang meliputi Kecamatan Galur, Lendah, dan Sentolo.

Industri briket dan industri plastik telah didirikan di Kecamatan Sentolo dan kini akan dibangun pula industri pengolahan limbah medis yang tergolong ke dalam jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedikit berbeda dengan Kecamatan Sentolo, khusus di Kecamatan Lendah selain difokuskan untuk menjadi kawasan industri juga difokuskan sebagai kawasan wisata desa kerajinan. Hal ini menjadi faktor pendorong para pelaku ekonomi menegah ke bawah yang berada di Kecamatan Lendah untuk mengembangkan usaha kerajinan. Dampak dari upaya arahan tata ruang tersebut adalah munculnya desa wisata di Kecamatan Lendah. Desa wisata yang cukup terkenal adalah desa wisata batik di Desa Gulurejo.

Desa wisata batik Gulurejo merupakan desa wisata yang baru saja diresmikan pada tahun 2013 lalu. Kini di Desa Gulurejo telah bermunculan berbagai Usaha Kecil Menengah (UKM) kerajinan batik baik secara mandiri, perorangan maupun secara berkelompok. Keberadaan UKM batik di desa Gulurejo ini tersebar pada masing-masing dusun. Jumlah UKM batik di desa Gulurejo kini telah mencapai belasan UKM.

Keberadaan UKM batik di Desa Gulurejo juga turut mengangkat perekonomian penduduk. Berbagai pesanan kain batik baik batik tulis maupun batik cap dapat berasal dari seluruh pelosok kabupaten Kulon Progo hingga kabupaten lain

2 di sekitarnya. Motif batik yang menjadi ciri khas adalah motif geblek renteng yang kini diakui sebagai motif batik khas Kulon Progo. Seiring perkembangan, masing-masing UKM batik kini memiliki motif batik tersendiri yang tidak kalah bersaing dengan motik-motif batik tradisional yang sudah ada.

Meski keberadaan UKM batik ikut mendorong perekonomian penduduk, namun ternyata timbul permasalahan. Penggunaan bahan pewarna batik dan tidak adanya pengolahan limbah batik menjadi salah satu keresahan warga. Warga menjadi resah karena takut apabila nantinya sumur-sumur warga menjadi tercemar akibat dari kandungan-kandungan logam berat yang terkandung di dalam pewarna batik.

Proses pembuatan batik di Desa Gulurejo umumnya sama seperti pembuatan batik di tempat pengrajin batik daerah lain. Proses pembuatan batik tersebut meliputi 5 tahapan. Tahap pertama adalah pembatikan atau pemberian malam pada kain, tahap kedua adalah proses pewarnaan, tahap ketiga adalah penjemuran, tahap keempat adalah perendaman kain batik, tahap kelima adalah proses perebusan dengan air agar lapisan lilin terpisah dari kain batik kemudian dibilas dengan air bersih dan selanjutnya dijemur kembali sebelum siap dijual.

Limbah batik sudah seharusnya di proses melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Batik sebelum dibuang menuju saluran pembuangan limbah. Para pengrajin batik di Desa Gulurejo umumnya sudah memiliki IPAL Batik sederhana dengan menggunakan beberapa bak bak penampung terbuka. Bak-bak ini umumnya terdiri atas 5 buah bak, 3 diantaranya digunakan sebagai penampung air limbah sementara, sedangkan 2 lainnya digunakan sebagai pengolah limbah dan penampung endapan limbah. Menurut penuturan salah satu pengrajin batik, limbah batik yang belum diolah biasanya akan sukar meresap ke dalam tanah sehingga diperlukan perlakuan khusus pada air limbah batik di bak pengolah limbah batik. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan Asam Sulfat (H2SO4) untuk memisahkan antara air dengan zat-zat pewarna sintetis dari limbah batik. Selanjutnya hasil pencampuran air limbah batik dengan Asam Sulfat akan terbentuk endapan dan air yang sudah dipisahkan dengan zat pewarna sintetis akan langsung dibuang menuju sumur pembuangan limbah. Sumur pembuangan limbah ini merupakan sumur gali biasa

3 yang digunakan untuk meresapkan air ke dalam tanah. Beberapa pengrajin juga mengakui bahwa proses ini tidak memurnikan air limbah batik menjadi air bersih secara keseluruhan namun setidaknya mengurangi kandungan logam berat yang dibawa oleh air limbah batik tersebut sebelum dibuang ke dalam sumur pembuangan. Pembuatan IPAL yang memadai memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga banyak pengrajin batik yang belum memiliki IPAL tersebut. Detail Engineering Design (DED) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) batik di Desa Gulurejo Kecamatan Lendah yang dibantu Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa (PPEJ) telah selesai. Diharapkan pada tahun 2014 lalu dapat terealisasi pembangunan fisik bernilai sekitar Rp 600 juta, supaya masalah limbah batik dapat segera terselesaikan.

Penelitian mengenai pencemaran airtanah akibat limbah batik di Desa Gulurejo sudah pernah dilakukan oleh Rita Da Silva. Penelitian ini berjudul “Analisis Pencemaran Airtanah Bebas Akibat Pembuangan Limbah Industri Batik Rumah Tangga di Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis pada tahun 2013 silam. Rita (2013), dalam penelitiannya menggunakan parameter pH, BOD, COD, dan Cr (kromium). Sampel airtanah diambil pada sumur gali di lokasi UKM Batik. Baku mutu yang dipergunakan adalah Baku Mutu Kualitas Air dari PERGUB DIY No 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Propinsi Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa parameter pH di airtanah bebas menunjukkan kisaran 6,53-6,77 dengan baku mutu 6-9. Parameter BOD menunjukkan kisaran antara 40-80 mg/l dengan baku mutu 2 mg/l sehingga secara keseluruhan telah berada di atas baku mutu. Parameter COD berada di kisaran 332,80-832 mg/l dengan baku mutu 10 mg/l sehingga secara keseluruhan berada di atas baku mutu. Parameter Cr tidak diketahui kisarannya dikarenakan keterbatasan kemampuan alat ukur yang digunakan.

Berdasarkan penelitian tersebut maka diperlukan penggambaran lebih mengenai penyebaran cakupan pencemaran limbah batik terhadap sumur-sumur warga di Desa Gulurejo. Penyebaran pencemaran akibat limbah batik ini dapat dipetakan melalui perbedaan nilai parameter kimiawi airtanah di Desa Gulurejo. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rita Da Silva dapat dilihat pada Tabel 1.1.

4 Tabel 1.1 Hasil Penelitian sebelumnya (sumber : Silva, 2013)

No Kode Sampel Letak Parameter Kimia (mg/l) Baku Mutu Keterangan

1 I Mendiro pH 6.75 6 - 8,5** Hasil analisis berdasarkan parameter kimia, nilai pH di Desa Gulurejo sesuai dengan standar baku mutu (netral)

II Mendiro 6,60 7 - 8,5**

II Sembungan 6,77 8 - 8,5**

IV Sembungan 6,53 9 - 8,5**

2 I Mendiro BOD 80 2** Kandungan BOD yang terdapat

dalam airtanah melebihi standar baku mutu (Tercemar).

II Mendiro 80 2**

II Sembungan 40 2**

IV Sembungan 40 2**

3 I Mendiro COD 332 10** Kandungan COD yang terdapat

dalam airtanah melebihi standar baku mutu (Tercemar)

II Mendiro 832 10**

II Sembungan 416 10**

IV Sembungan 416 10**

4 I Mendiro Cr Total < 0,12 0,05** Hasil analisis Laboratorium, nilai Cr Total tidak diketahui melebihi baku mutu atau di bawah baku mutu, dikarenakan batas kemampuan alat LOD dalam mendeteksi

II Mendiro < 0,13 0,06**

II Sembungan < 0,14 0,07**

IV Sembungan < 0,15 0,08**

5 Limbah Cair pH 8,7 6 – 9*

Limbah Cair BOD 40 50*

Limbah Cair COD 83,20 100*

Limbah Cair Cr Total < 0,12 0,05*

6 Air sungai pH 8,28 6 – 9*

Air sungai BOD 40 50*

Air sungai COD 83,20 100*

Air sungai Cr Total < 0,12 0,05*

*) Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 281 KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri Batik

**) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5 Untuk mengetahui adanya kandungan limbah batik dalam airtanah, diperlukan survei untuk mengamati kondisi pH, Biologycal Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) pada airtanah di Desa Gulurejo. Hal ini dilakukan karena diketahui bahwa pengrajin batik di Desa Gulurejo kebanyakan menggunakan Zat Pewarna Sintetis berjenis Naptol, Indigosol, dan Remasol. Meski sudah terdapat IPAL sederhana, namun tidak semua kandungan bahan pewarna sintetis pada limbah batik mampu diuraikan dengan IPAL tersebut sehingga diperlukan pengamatan lebih jauh mengenai kandungan airtanahnya. Pengamatan dilakukan melalui pengambilan sampel airtanah dari sumur-sumur warga di sekitar lokasi pengrajin batik serta dilakukan pengambilan sampel pada aliran sungai terdekat untuk mengetahui apakah limbah batik sudah mempengaruhi aliran air sungai atau belum.

Pengamatan ph, BOD dan COD ini merupakan upaya awal untuk mengetahui adanya indikasi pencemaran airtanah yang disebabkan oleh limbah batik. Hal ini dikarenakan Zat Pewarna Sintetis berupa naptol, indigosol, dan remasol cenderung sukar terurai dalam airtanah sehingga pasti akan mempengaruhi nilai COD dan BOD airtanah. Zat pewarna sintetis tentu memiliki kandungan logam tertentu sehingga akan mempengaruhi pula nilai pH dari airtanahnya.

Selain menggunakan parameter pH, BOD, dan COD, parameter lain yang digunakan adalah Parameter Nitrit (NO2). Parameter NO2 ini digunakan sebagai salah satu parameter kunci dalam pemetaan cakupan luasan limbah batik pada airtanah. Hal ini disebabkan karena senyawa Nitrit turut ditambahkan dalam proses pewarnaan batik pada saat menggunakan pewarna sintetis berjenis Indigosol (http://kesolo.com/zat-pewarna-sintetis-pada-pembuatan-batik/).

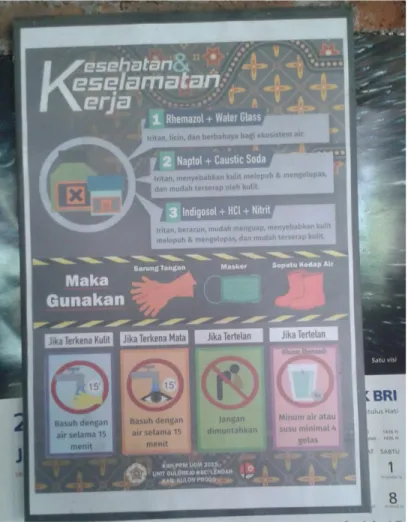

Penambahan senyawa nitrit ini dibuktikan pula pada poster yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Senyawa nitrit ditambahkan bersama dengan senyawa HCl ketika hendak melakukan pewarnaan batik dengan bahan pewarna sintetis jenis Indigosol. Poster pada Gambar 1.1. tersebut merupakan hasil inisiasi mahasiswa KKN PPM UGM pada periode 2015 silam. Poster ini juga mencakup informasi tentang prosedur keselamatan kerja yang ada di UKM Batik di Desa Gulurejo. Prosedur keselamatan

6 kerja yang ada pada poster (Gambar 1.1) mencakup mengenai bahaya dari penggunaan bahan kimia pada proses pewarnaan batik. Selain itu terdapat pula cara pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja yaitu dengan menggunakan sarung tangan, masker, serta sepatu kedap air pada saat proses pewarnaan dengan menggunakan bahan pewarna sintetis. Informasi penanganan kecelakaan kerja juga tertera pada poster dan cukup mudah untuk diterapkan.

Gambar 1.1. Prosedur keselamatan kerja di UKM Batik (Foto Abdullah, 2015)

Sampel air yang diambil selanjutnya dibawa menuju laboratorium untuk dilakukan uji laboratorium. Uji laboratorium dilakukan di Laboratorium Kualitas Air milik Fakultas Geografi UGM. Hasil uji laboratorium selanjutnya dipergunakan

7 untuk mengetahui nilai parameter Kualitas Air di Desa Gulurejo yang mengacu pada PERGUB DIY Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Desa Wisata Batik Gulurejo merupakan sentra wisata kerajinan batik. Tentunya di Desa Gulurejo ini terdapat banyak pengrajin batik. Jumlah pengrajin batik di Desa Gulurejo bertambah pesat sejak diresmikannya Desa Gulurejo sebagai Desa Wisata Kerajinan Batik. Proses pembuatan batik yang dilakukan oleh para pengrajin batik akan menghasilkan limbah berupa limbah batik. Limbah ini umumnya berasal dari proses pewarnaan dengan Zat Pewarna Sintetis berupa naptol, indigosol, dan remasol yang mengandung logam berat yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan manusia. Hal ini yang menjadi kekhawatiran warga yaitu apabila airtanah di Desa Gulurejo tercemar oleh limbah batik maka warga akan mengalami penurunan kualitas kesehatan.

Penelitian mengenai pencemaran airtanah akibat limbah batik di Desa Gulurejo sudah pernah dilakukan sebelumnya. Rita Da Silva pada tahun 2013 silam telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pencemaran Airtanah Bebas Akibat Pembuangan Limbah Industri Batik Rumah Tangga di Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa kadar BOD dan COD pada airtanah bebas di Desa Gulurejo telah melampaui baku mutu menurut PERGUB DIY Nomor 20 Tahun 2008. Sampel airtanah yang diambil hanya berada di lokasi UKM-UKM batik sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui kualitas airtanah dari sumur-sumur warga di sekitar UKM-UKM batik tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dapat disimpulkan menjadi pertanyaan ilmiah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kualitas airtanah berdasarkan parameter pH, Biologycal Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Nitrit (NO2)

8 pada sumur-sumur di sekitar lokasi UKM Batik berdasarkan PERGUB DIY Nomor 20 Tahun 2008?

2. Apakah terdapat pengaruh pencemaran airtanah terhadap air sungai terdekat akibat adanya limbah batik?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diputuskan bahwa judul penelitian ini akan berjudul “Kualitas Air dan Pencemaran Akibat Limbah Batik Di Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo”.

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang akan dicapat mengenai “Perkiraan Cakupan Luasan Pencemaran Airtanah Akibat Limbah Batik Di Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo” adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kondisi kualitas airtanah di Desa Gulurejo berdasarkan Kriteria Mutu Air menurut PERGUB DIY Nomor 20 Tahun 2008.

2. Menganalisis pengaruh pencemaran airtanah terhadap air sungai terdekat akibat adanya limbah batik.

1.4. Manfaat

Penelitian ini tidak hanya semata-mata dibuat untuk menyelesaikan studi S1, namun juga memiliki lain manfaat di antaranya:

1. Bermanfaat bagi masyarakat Desa Gulurejo karena hasil penelitian akan diserahkan pula sebagai informasi di Kantor Desa Gulurejo terutama untuk menjawab keresahan warga mengenai pencemaran limbah batik.

2. Bermanfaat bagi mahasiswa atau instansi yang akan melakukan kegiatan monitoring kualitas airtanah terkait dengan pencemaran airtanah akibat limbah batik di Desa Gulurejo.

3. Bermanfaat bagi para pemangku kebijakan di Kulon Progo, terutama apabila nantinya terbukti terjadi pencemaran limbah batik di desa Gulurejo sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka mengatasi isu lingkungan

9 yang berkembang di Desa Gulurejo terutama isu yang disebabkan oleh adanya pencemaran limbah batik.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Limbah dan Pencemaran Airtanah

Limbah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan baik berupa limbah industri maupun limbah rumah tangga sehingga akan berdampak buruk bagi manusia, hewan, maupun organisme lain (Djajadiningrad dan Harsono, 1990). Limbah batik memiliki kandungan amonia yang apabila dikonsumsi akan mempengaruhi kesehatan sehingga menimbulkan gejala keracunan, diare, hingga kematian (Soemirat, 2002: 114).

Pencemaran airtanah adalah suatu penyimpangan yang menyebabkan airtanah menjadi berubah dari keadaan normalnya (Wardhana, 1995). Pencemaran air pada sumur gali dipengaruhi oleh beberapa kondisi fisik yang meliputi kondisi geografis, jenis tanah, permeabilitas tanah, porositas tanah, iklim, dan pergerakan air tanah (Rafikhul, 2013). Air tidak layak dikonsumsi adalah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan karena dapat menyebabkan munculnya gangguan kesehatan berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular (Mulia, 2005: 41).

1.5.2. Proses Pembuatan Batik

Menurut Soesanto (1974), membuat kain batik adalah suatu kegiatan membuat pola dengan cara melekatkan lilin pada kain sehingga apabila diwarnai akan tercipta pola-pola unik pada kain. Kuswadji (1981) berpendapat “mbatik” adalah menggambar serba rumit (kecil-kecil). Kuswadji menambahkan bahwa berasal dari kata “tik” yang berarti kecil sehingga dengan demikian “mbatik” dapat disimpulkan menjadi suatu proses menggambar kecil-kecil dengan pola yang rumit dan melibatkan proses pemberian lilin dan pewarnaan.

Soesanto (1974) berpendapat bahwa proses batik adalah suatu adalah teknik membuat batik yang meliputi tahap persiapan kain hingga nantinya menjadi kain batik. Umumnya kain yang digunakan adalah kain mori. Tahapan persiapan meliputi

10 segala pekerjaan pada kain mori hingga siap dibuat batik seperti nggirah/ngetel (mencuci), nganji (menganji), ngemplong (seterika, kalendering). Proses membuat batik meliputi pekerjaan pembuatan batik yang terdiri dari pelekatan lilin batik pada kain untuk membuat motif, pewarnaan batik (celup, colet, lukis/painting, printing), yang terakhir adalah penghilangan lilin dari kain.

Tahapan-tahapan membuat batik menurut Soesanto (1974) adalah sebagai berikut.

1. Proses pembatikan menggunakan malam atau lilin

2. Proses pewarnaan dilakukan dengan cara merendam kain pada ember berisi zat pewarna atau pun dengan cara pencoletan. Pewarna yang digunakan biasanya menggunakan Zat Pewarna Sintetis (ZPS) jenis naptol, indigosol, dan remasol.

3. Selanjutnya setelah pewarnaan selesai maka dilakukan penjemuran selama 1x24 jam.

4. Kain batik yang sudah dijemur kemudian direndam dalam ember berisi air agar zat pewarna tidak luntur pada kain batik lainnya.

5. Proses selanjutnya adalah perebusan dengan air mendidih untuk melelehkan malam sehingga terpisah dari kain batik. Air panas rebusan dapat juga dicampur dengan soda kue untuk menguatkan warna.

6. Proses terakhir yang dilakukan adalah pembilasan agar pewarna sintetis yang tidak terikat dengan kain dapat dibuang. Air hasil pembilasan batik biasanya berwarna hitam pekat dan biasanya inilah yang seringkali disebut sebagai limbah batik.

1.5.3. Jenis-Jenis Zat Pewarna Tekstil

Herlina dan Palupi (2013), menyebutkan bahwa zat pewarna secara sederhana merupakan zat berwarna yang mempunyai kemampuan untuk dicelupkan pada serat tekstil dan memiliki sifat ketahanan luntur warna (permanen). Zat warna dapat dibagi ke dalam dua jenis yakni zat warna alam dan zat warna sintetis.

11 a. Zat Warna Alam

Zat warna alam adalah zat warna yang secara umum diekstraksi dari alam. Budiyono juga menambahkan bahwa sekarang telah dikenal dua jenis zat warna, yaitu zat warna alam dan zat warna sintetis. Zat warna alam biasanya berasal dari hewan atau pun tumbuhan. Contoh zat warna dari tumbuhan adalah Indigofera (warna biru), Sp Bixa orrellana (warna orange purple), dan Morinda citrifolia (warna kuning). Contoh zat warna yang berasal dari hewan adalah Kerang (Tyran purple), Insekta (Ceochikal), dan Insekta warna merah (Loe) (Budiono,2008).

b. Zat Warna Sintetis

Zat warna sintesis merupakan zat warna buatan manusia dengan menggunakan bahan-bahan kimiawi tertentu. Contoh dari bahan yang digunakan dalam pembuatan zat warna sintetis adalah senyawa Hirokarbon Aromatik dan Naftalena yang berasal dari batubara. Zat pewarna sintetis secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tujuh bahan warna, yaitu Napthol, Indigosol, Rapide, Ergan Soga, Kopel Soga, Chroom Soga, dan Procion (Budiono, 2013).

Herlina dan Palupi (2013) secara jelas menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam jenis zat pewarna sintetis. Zat pewarna sintetis digolongkan berdasarkan sifat pencelupannya dan cara penggunaannya. Zat-zat pewarna sintetis tersebut adalah sebagai berikut.

Zat warna Direk Zat warna asam Zat warna Basa Zat warna Napthol Zat warna Belerang Zat warna Pigmen Zat warna Dispersi Zat warna Bejana

Zat warna Bejana larut (Indigosol) Zat warna Reaktif

12 c. Zat Pewarna Sintetis pada Batik

Tidak semua zat-zat pewarna sintetis yang telah disebutkan sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan pewarna kerajinan batik. Hal ini dikarenakan terdapat zat pewarna yang membutuhkan perlakuan khusus dalam prosesnya. Zat pewarna yang biasa digunakan dalam kerajinan batik antara lain zat warna direk, asam, napthol, Indigosol, reaktif, Indanthreen dan pigmen (Herlina dan Palupi, 2013).

Zat pewarna sintetis yang umum dijumpai di Desa Gulurejo adalah zat pewarna sintetis berjenis Naptol, Indigosol, dan Remasol. Berikut dijelaskan mengenai zat-zat pewarna tersebut menurut Herlina dan Palupi (2013).

Zat Warna Naptol

Zat warna naptol termasuk zat warna Azo (“Developed Azo Dyes”) karena jika digabungkan dengan garam diazo baru timbul warna dan tidak larut dalam air. Untuk melarutkan komponen napthol memerlukan obat bantu yaitu kostik soda dan proses pewarnaannya memerlukan komponen pembangkit warna yaitu garam diazonium atau disebut garam napthol. Wujud zat warna napthol berbentuk serbuk, warna yang tampak akan berbeda dengan warna yang terserap. Ciri lain dari zat warna napthol adalah dengan nama depan AS (termasuk golongan azo), sedangkan garam napthol /garam diozonium menunjukkan arah warna, seperti contoh garam kuning GC menunjukkan arah warna kuning.

Zat Warna Indigosol

Zat warna Indigosol termasuk golongan zat warna Bejana Larut yang merupakan zat warna yang ketahanan lunturnya baik, berwarna rata dan cerah. Zat warna ini dapat digunakan dengan cara pencelupan dan coletan. Warna akan muncul setelah dirangsang dengan Natrium Nitrit dan Asam (Asam sulfat atau Asam klorida). Zat warna Indigosol berbentuk serbuk, warna yang tampak berbeda dengan warna yang terserap.

Zat Warna Reaktif

Zat warna reaktif termasuk zat warna sintetis yang diperoleh dari hasil reaksi bahan–bahan kimia aromatik atau dari ter-batubara dan mengandung

13 unsur logam, sehingga mempunyai daya tahan terhadap sinar, cuci yang baik tetapi limbahnya sangat sulit diolah kembali. Zat warna reaktif berbentuk serbuk dan warna yang tampak akan sama dengan warna yang terserap. Nama belakang pada zat warna reaktif menunjukkan jenis warna. Zat warna reaktif mudah larut dalam air, menghasilkan warna yang cerah dan sangat bervariasi untuk pewarnaan batik dengan teknik colet, kuas atau celup.

1) Jenis zat warna Reaktif

Berdasarkan cara pemakaiannya jenis zat warna reaktif dapat digolongkan menjadi dua yaitu zat warna reaktif panas dan zat warna reaktif dingin. Yang termasuk zat warna reaktif dingin salah satunya adalah zat warna procion, dengan nama dagang Procion MX yang mempunyai daya reaktif tinggi dan dicelup pada suhu rendah. Zat warna reaktif termasuk zat warna yang larut dalam air dan bereaksi dengan serat selulosa, oleh karena itu zat warna reaktif merupakan bagian dari serat yang memiliki sifat-sifat tahan luntur dan tahan terhadap sinar. Pencelupan dengan zat warna reaktif banyak dilakukan terutama untuk jenis warna muda.

2) Nama Dagang Zat Warna Reaktif:

Berikut adalah nama dagang Zat Warna Reaktif yang biasa digunakan oleh pengrajin batik, di antaranya adalah Procion ( produk dari I.C.I), Remazol (produk Hoechst), CibaNO2on (produk CibaGeigy), Levafix (produk Bayer), Drimarine (produk Sandoz), Basilen (produk BASF), Primazine (produk BASF), dan Apollo Reactive (Taiwan).

14 Gambar 1.2. Pewarna batik di UKM Batik

(Foto Abdullah, 2015)

1.5.4. Airtanah

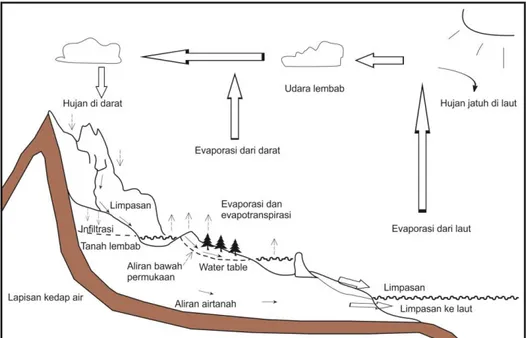

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Berdasarkan jenisnya, air terbagi menjadi air atmosferik, air permukaan, dan airtanah (Seyhan, 1970). Airtanah merupakan air yang terinfiltrasi ke dalam tanah yang terikat pada zona saturasi. Secara vertikal, airtanah tersebar pada 2 zona yaitu mintakat aerasi dan mintakat saturasi. Mintakat aerasi atau zona tak jenuh air memiliki rongga-rongga tanah yang dapat ditempati air dan udara sedangkan mintakat saturasi atau zona jenuh air adalah zona di mana semua rongga tanah telah terisi oleh air. Air pada mintakat aerasi disebut dengan air vadose sedangkan air pada zona saturasi disebut dengan airtanah (Todd, 1980). Siklus hidrologi secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.3.

15 Gambar 1.3. Siklus Hidrologi

(Sumber : Triatmodjo, 2008)

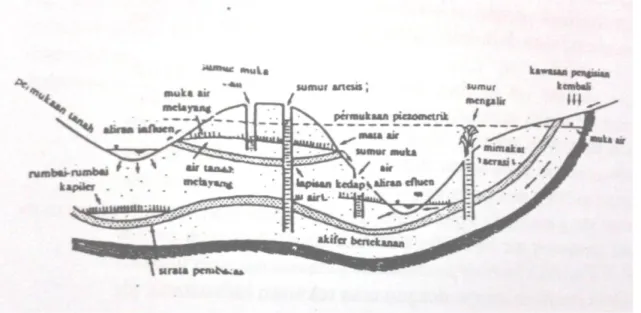

Sebaran airtanah secara vertikal dapat dilihat dengan jelas pada Gambar 1.4 sedangkan alur proses infiltrasi dan perkolasi dapat dilihat pada Gambar 1.5.

Gambar 1.4. Agihan vertikal airtanah (Sumber : Todd, 1980)

16 Gambar 1.5. Alur Infiltrasi dan Perkolasi

(Sumber : Seyhan, 1970)

1.5.5. Akuifer

Akuifer dapat tersebar pada formasi geologi di suatu tempat. Akuifer merupakan lapisan batuan atau formasi batuan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan maupun melalukan air dan umumnya memiliki material berupa pasir dan kerikil lepas. Kebalikan dari akuifer adalah akuiklud yang merupakan formasi batuan yang mampu menyimpan air namun tidak dapat melalukan air dengan jumlah banyak. Lapisan akuiklud biasanya terdiri atas lempung, serpih, dan batuan lain yang berukuran serupa dengan lempung (Todd, 1980).

Ada pun lapisan lain selain akuifer adalah akuifug dan akuitard. Akuifug merupakan formasi batuan yang tidak dapat menyimpan air sedangkan akuitard merupakan formasi batuan merupakan formasi batuan yang dapat menyimpan air dan melalukan air melalui rembesan-rembesan pada batuan. Contoh dari akuifug adalah formasi batuan granit. (Todd, 1980).

17 Lapisan akuifer terdiri dari dua tipe, yaitu tipe lapisan akuifer bebas dan tipe lapisan akuifer tertekan. Lapisan akuifer bebas dan lapisan akuifer tertekan dibatasi oleh lapisan kedap air baik bersifat impermeabel atau pun semi-permeabel. Muka airtanah pada lapisan akuifer bebas disebut dengan water table sedangkan pada lapisan akuifer tertekan disebut dengan piezometrik. Perbedaan antara lapisan akuifer bebas dengan lapisan akuifer tertekan adalah pada tekanan. Tekanan di lapisan akuifer tertekan yang lebih besar daripada tekanan atmosfir (Todd,1980). Keterangan lengkap mengenai akuifer dapat dilihat pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6. Akuifer airtanah (Sumber : Seyhan, 1970)

1.5.6. Self-Purification dan Konsentrasi Kimia dalam Airtanah

Air memiliki kemampuan unik untuk dapat memurnikan dirinya sendiri dari pencemaran yang dikenal dengan sebutan self purification (Purnama, 2010). Namun demikian, kemampuan ini memiliki batas sehingga apabila terdapat pencemaran secara berlebih maka akan sukar untuk menjadi murni kembali (Rafikhul, 2013). Sumber pencemar secara alami pada airtanah adalah melalui kontak langsung dengan batuan sedangkan sumber pencemar non alami berasal dari limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang ada di atas permukaan tanah (Fandeli, 1988). Airtanah

18 cenderung sukar tercemar apabila dibandingkan dengan air lainnya akan tetapi apabila tercemar maka akan sukar untuk dimurnikan kembali (Purnama, 2010).

Air memiliki kandungan kimiawi. Kandungan kimiawi ini kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas air menurut penggunaannya. Beberapa istilah yang sering digunakan mengenai kandungan kimiawi dalam airtanah terutama terkait dengan limbah batik adalah adalah BOD, COD, NO2, dan pH.

Biological Oxygen Demand (BOD) adalah kebutuhan oksigen dalam air yang digunakan oleh mikroba maupun bakteri di dalam air untuk menguraikan zat pencemar pada air (Revelle dan Revelle, 1988). Menurut Revelle, mikroba dan bakteri memang bertanggungjawab untuk menguraikan zat-zat sampah dan sudah barang tentu akan membutuhkan oksigen. Hal ini berlaku khusus apabila aktivitas penguraian zat sampah oleh bakteri dan mikroba tersebut terjadi di dalam air. Kandungan oksigen di dalam air seakan dirampas oleh mikroba dan bakteri di dalam air. Revelle juga mengemukakan bahwa untuk mendapatkan nilai BOD maka diperlukan pengujian sampel air di laboratorium yang memakan waktu hingga 5 hari lamanya. Satuan BOD biasanya akan ditetapkan dalam satuan ppm/liter.

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah banyaknya unsur di dalam kandungan air yang mengkonsumsi oksigen terlarut. Unsur yang dimaksud biasanya adalah unsur-unsur organik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam air terdapat pula unsur non-organik. (EPA, 1971).

Nitrit (NO2) sebenarnya adalah ion anorganik alami yang termasuk dalam daur nitrogen di alam. Nitrit dapat dihasilkan oleh aktifitas bakteri nitrit dalam menguraikan amonia (NH3) yang berada di tanah maupun di air. Bakteri nitrit yang berperan dalam pembentukan nitrit adalah bakteri Nitrobacter sp. (Effendi, 2003).

Derajat keasaman suatu larutan sering disebut pH. Derajat keasaman ini memiliki skala dari 0 hingga 14. Kondisi netral adalah kondisi di mana larutan berada pada pH 7. Kondisi larutan bersifat asam apabila pH berada pada angka antara 0 hingga 7. Kondisi larutan bersifat basa apabila pH menunjukkan angka antara 7 hingga 14. Secara logaritma, pH sebenarnya adalah –log [H]+ , di mana rumus

19 tersebut pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Denmark bernama S.P.L. Sorensen pada tahun 1909 (Norby, 2000).

1.6. (Penelahaan) Penelitian Sebelumnya

Penelitian bertema kualitas air sudah banyak dibuat sebelumnya. Penelitian dengan tema kualitas air umumnya berkisar di antara pencemaran limbah industri maupun domestik. Namun ada pula yang mengkaitkan mengenai kondisi pencemaran airtanah dengan bidang kesehatan maupun bidang sosial. Sebagai contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Soemirat pada tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa salah satu kandungan dari limbah batik adalah kandungan amoniak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kandungan amoniak dalam tubuh manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa keracunan kronis. Penelitian lain dilakukan oleh Rafikhul pada tahun 2013 yang dilakukan di Semarang mengungkapkan bahwa pencemaran air pada sumur gali dipengaruhi oleh beberapa kondisi fisik yang meliputi kondisi geografis, jenis tanah, permeabilitas tanah, porositas tanah, iklim, dan pergerakan air tanah.

Penelitian limbah batik khususnya di Desa Gulurejo sudah pernah dilakukan oleh Rita Da Silva pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Pencemaran Airtanah Bebas Akibat Pembuangan Limbah Industri Batik Rumah Tangga di Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan oleh Silva tersebut menggunakan parameter berupa pH, BOD, COD, dan Logam berat berupa Cr (Krom). Parameter yang dipilih oleh Silva sesuai dengan PerGubDIY No. 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Yogyakarta. Sampel airtanah yang diuji oleh Rita berasal dari sumur gali yang terletak tepat di lokasi UKM Batik. Hasil analisis laboratorium berdasarkan parameter kimia yang digunakan menunjukkan bahwa beberapa parameter sampel airtanah ditemukan kandungan yang melebihi baku mutu. Parameter kimia yang melebihi baku mutu pada 4 sampel airtanah yaitu BOD berkisar antara 40 - 80 mg/l dengan baku mutu 2 mg/l. COD berkisar antara 332,80 - 832mg/l dengan baku mutu 10 mg/l dan Nilai Cr pada semua sampel airtanah 0,12 mg/l dengan baku mutu 0,05

20 mg/l sedangkan pH pada kondisi normal yaitu 6,53 - 6,77 dengan baku mutu 6 – 9. Nilai Cr tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan keterbatasan alat yang digunakan.

21

1.7. Kerangka Pikiran (Landasan Teori)

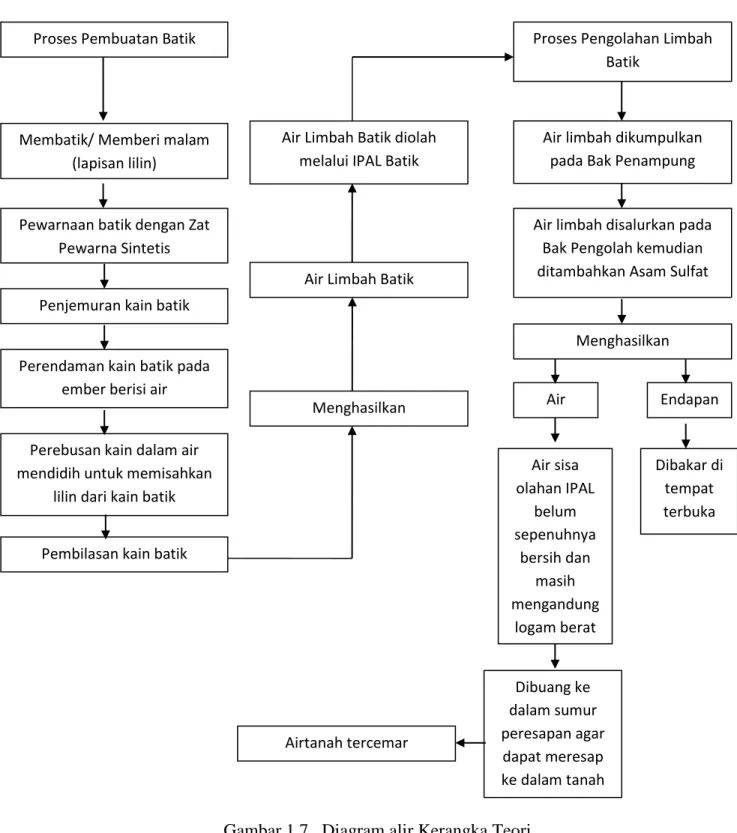

Gambar 1.7. Diagram alir Kerangka Teori Proses Pembuatan Batik

Membatik/ Memberi malam (lapisan lilin)

Pewarnaan batik dengan Zat Pewarna Sintetis

Penjemuran kain batik

Perendaman kain batik pada ember berisi air

Perebusan kain dalam air mendidih untuk memisahkan

lilin dari kain batik

Pembilasan kain batik

Air Limbah Batik diolah melalui IPAL Batik

Menghasilkan Air Limbah Batik

Proses Pengolahan Limbah Batik

Air limbah dikumpulkan pada Bak Penampung

Air limbah disalurkan pada Bak Pengolah kemudian ditambahkan Asam Sulfat

Airtanah tercemar Air sisa olahan IPAL belum sepenuhnya bersih dan masih mengandung logam berat Endapan Dibuang ke dalam sumur peresapan agar dapat meresap ke dalam tanah Dibakar di tempat terbuka Air Menghasilkan