BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bising

Bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak di inginkan, tidak disukai, dan mengganggu. Menurut Chadwick, bising secara objektif terdiri dari getaran bunyi kompleks dari berbagai frekuensi dan amplitudo, baik yang getarannya bersifat periodik maupun non periodik (Bashiruddin 2002).

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996, definisi bising adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat atau waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan dan dapat berimplikasi terhadap kesehatan manusia (Netrita 2008).

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 718/MENKES/PER/XI/1987 menyebutkan pembagian tingkat kebisingan menurut empat zona (Wiyadi 1996):

1. Zona A (Kebisingan antara 35 dB sampai 45 dB)

Zona yang diperuntukkan bagi penelitian, rumah sakit, tempat perawatan kesehatan atau sosial dan sejenisnya.

2. Zona B (Kebisingan antara 45 dB sampai 55 dB)

Zona yang diperuntukkan bagi perumahan, tempat pendidikan, rekreasi dan sejenisnya.

3. Zona C (Kebisingan antara 50 dB sampai 60 dB)

Zona yang diperuntukkan bagi perkantoran, pertokoan, perdagangan, pasar dan sejenisnya.

Zona yang diperuntukkan bagi industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bus dan sejenisnya.

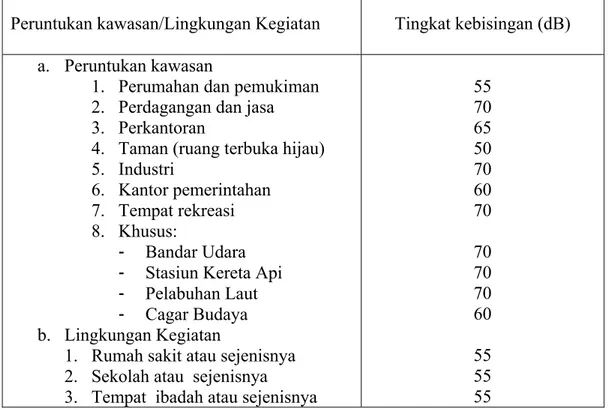

Tingkat bising yang diperbolehkan pada masing-masing kawasan berbeda-beda (Tabel 2.1) seperti pada lingkungan sekolah, tingkat bising yang diperbolehkan adalah 55 dB (SK Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP.48/MENLH/11/1996).

Tabel 2.1 Nilai baku tingkat kebisingan (Kep. MENLH 1996)

Peruntukan kawasan/Lingkungan Kegiatan Tingkat kebisingan (dB) a. Peruntukan kawasan

1. Perumahan dan pemukiman 2. Perdagangan dan jasa 3. Perkantoran

4. Taman (ruang terbuka hijau) 5. Industri

6. Kantor pemerintahan 7. Tempat rekreasi 8. Khusus:

- Bandar Udara - Stasiun Kereta Api - Pelabuhan Laut - Cagar Budaya b. Lingkungan Kegiatan

1. Rumah sakit atau sejenisnya 2. Sekolah atau sejenisnya 3. Tempat ibadah atau sejenisnya

55 70 65 50 70 60 70 70 70 70 60 55 55 55

Bising dapat menimbulkan berbagai gangguan, antara lain gangguan komunikasi (Bashiruddin 2002). Gangguan komunikasi biasanya disebabkan oleh efek masking (bunyi yang menutupi pendengaran) atau gangguan kejelasan suara sehingga komunikasi berbicara harus dilakukan dengan cara berteriak (Roestam 2004).

Beberapa studi mendapatkan adanya gangguan komunikasi akibat kelelahan bersuara pada guru yang disebabkan kebisingan lingkungan sekolah (Jonsdotir 2003,

Simberg 2004, Aronson et al. 2007, Kadryan 2007). Gangguan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup terutama dalam menjalankan profesinya.

2.2 Kelelahan bersuara

Kelelahan bersuara merupakan adaptasi negatif pembentukan suara pada orang-orang yang sering menggunakan suara dalam jangka waktu lama tanpa kelainan patologis pada laring (Welham dan Maclagan 2003).

Kelelahan bersuara biasanya ditandai dengan perubahan kualitas suara, rasa tidak nyaman saat bersuara dan adanya keterbatasan penggunaan suara. Suara yang lelah akan terdengar serak atau parau (Lehto 2007). Menurut Colton dan Casper, kelelahan bersuara ditandai dengan suara serak, turunnya volume suara, dan rasa nyeri atau tidak nyaman di tenggorokan saat bersuara (Jonsdotir 2003). Seringkali guru menggunakan suaranya dengan sangat keras sehingga menyebabkan masalah pada tenggorokannya (Kadriyan 2007).

Berbagai studi menemukan kelelahan bersuara lebih banyak dijumpai pada guru terutama guru perempuan, dibandingkan dengan profesi lain (Solomon et al. 2002).

Simões dan Latorre (2006) dalam penelitiannya menemukan penyebab utama kelelahan bersuara adalah penggunaan suara yang berlebihan, berbicara di lingkungan yang bising dan faktor stress.

Berbicara dengan suara yang keras dapat meningkatkan frekuensi vibrasi pita suara yang apabila berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan kekakuan pada pita suara (Lehto 2007, Sliwinka-Kowalska et al. 2006).

Fungsi laring selain berperan sebagai proteksi saluran napas serta terlibat pada fungsi pernapasan, laring juga ikut berperan dalam proses bersuara (Sasaki 2009).

Sumber bunyi untuk produksi suara adalah laring dan pita suara yang bergetar (Ackah 2000). Proses pembentukan suara melibatkan sistem respirasi yang menghasilkan udara sebagai sumber energi (Sulica 2006). Pada saat ekspirasi, pita suara mulai bergetar (Lehto 2007).

Mekanisme gerakan pita suara tergantung pada tekanan udara didalam glottis (Rubin 2006). Selama proses ini, terdapat perbedaan tekanan udara di atas dan dibawah glottis. Perbedaan tekanan ini membuat pita suara bergetar (Damste 1997). Jika tekanan intraglotal negatif, pita suara akan menutup, dan jika tekanan intraglotal positif maka udara akan mendorong pita suara hingga terbuka (Rubin 2006).

Peningkatan tahanan glotis dapat meningkatkan volume udara, sehingga terjadi penutupan paksa pita suara. Penggunaan tekanan yang berlebihan seperti ini dikenal dengan hiperfungsi laring yang dapat mengakibatkan trauma pada pita suara. Oleh karena itu keseimbangan antara tekanan aliran udara dan tahanan glotis sangat penting (Ackah 2000).

Penutupan pita suara yang tidak sempurna membutuhkan energi yang cukup besar untuk menghasilkan aliran udara yang lebih banyak agar dapat terus menghasilkan suara. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kelelahan bersuara (Ackah 2000).

Pemeriksaan dengan menggunakan nasolaringofaringoskopi merupakan cara pemeriksaan yang tepat untuk mengevaluasi fungsi laring (Courey 2009). Menurut Sapienza (2009), stroboskopi merupakan alat pemeriksaan kualitatif.

Dengan videostroboskopi gerakan adduksi dan abduksi pita suara lebih mudah di evaluasi. Getaran pita suara menentukan produksi suara dan kualitas suara. Selama

produksi suara, pita suara mengalami vibrasi sebanyak 80 sampai 800 kali perdetik. Getaran ini bisa di observasi menggunakan cinematografi dengan pengambilan film sebanyak 2000 sampai 4000 kali perdetik (Courey 2009).

Pada videostroboskopi, digunakan cahaya xenon untuk menyinari laring guna mendapatkan pembiasan (fraction) tiap detik. Cahaya xenon akan menyinari pita suara terus-menerus pada berbagai posisi. Mikrofon digunakan untuk menangkap sinar dan mensikroniksasikannya menjadi frekuensi getaran pita suara (Courey 2009).

Karakteristik getaran pita suara di observasi pada frekuensi yang berbeda. Pada frekuensi suara yang rendah, pita suara akan menunjukkan pola getaran yang besar. Jika frekuensi suara bertambah akibat peningkatan tegangan pita suara, maka pola vibrasi menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan karena vibrasi pita suara hanya terjadi pada mukosa superfisial plika vokalis (Courey 2009).

2.2.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi kelelahan bersuara

Kelelahan bersuara disebabkan oleh berbagai hal (Welham dan Maclagan 2003). Menurut Jones et al (2002). Kelelahan bersuara akibat lingkungan kerja merupakan kombinasi dari efek vokasional, personaliti dan faktor biologi. Faktor vokasional termasuk, lamanya pemakaian suara selama bekerja, bising di lingkungan kerja, jarak berbicara, dan faktor stres. Faktor personaliti (Speech-related personality) termasuk, kebiasaan seseorang menggunakan suara yang keras, terlalu tinggi dan cepat. Faktor biologi termasuk, semua faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada mukosa pita suara seperti merokok, minum alkohol, kafein, sinusitis, penyakit alergi, dan gastrointestinal refluks (GERD).

Morrison dan Rammage mengatakan ada empat faktor internal yang dapat mempengaruhi produksi suara, yaitu posisi tubuh yang salah, kebiasaan merokok, emosi dan GERD (Koojiman et al. 2005).

Jonsdotir (2003) dalam disertasinya mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kelelahan bersuara pada guru antara lain intensitas suara, bidang studi yang diajarkan, jenis kelamin, faktor stres, faktor ergonomik, kebiasaan merokok dan penyakit infeksi saluran napas. Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Munier dan Kinsella (2007). William (2003) menambahkan bahwa meningkatnya resiko terjadinya kelelahan bersuara tergantung pada durasi mengajar, lamanya berprofesi menjadi guru dan faktor usia.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan terhadap munculnya kelelahan bersuara adalah faktor lingkungan tempat bekerja. Kondisi sekolah yang bising, kondisi fisik kelas seperti kelas yang sempit dengan jumlah murid yang terlalu banyak, bising, debu, penerangan yang buruk, ventilasi udara yang kurang, dapat mengganggu kualitas suara selama mereka bekerja. (Alves et al. 2009). Jonsdotir (2003) menemukan adanya korelasi antara keluhan guru seperti rasa kering ditenggorokan, suara serak dan rasa tidak enak ditenggorokan dengan kondisi lingkungan sekolah yang buruk.

Faktor resiko yang paling utama munculnya kelelahan bersuara adalah penggunaan suara itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan tingkat intensitas suara yang digunakan selama mengajar. Berbicara di lingkungan yang ramai atau berbicara dengan jarak yang jauh dapat meningkatkan intensitas suara. Rata-rata intensitas suara perempuan dalam percakapan sehari-hari sebesar 48 dB sedangkan intensitas suara laki-laki sebesar 51 dB (Jonsdotir 2003).

Guru yang mengajar pada mata pelajaran tertentu misalnya guru agama, guru kesenian, dan guru olah raga, dapat mempengaruhi timbulnya masalah bersuara (Jonsdotir 2003, Williams 2003, Nerriere et al. 2009 ). Hal ini disebabkan karena guru bidang studi ini lebih banyak menggunakan suara selama mengajar dan terkadang mereka harus menggunakan suara yang lebih keras (Nerriere et al. 2009). Di Indonesia, khususnya Kota Medan, guru wali kelas yang mengajar di SD adalah guru yang bertanggung jawab terhadap sejumlah murid dalam satu kelas dan merangkap sebagai guru yang mengajar di beberapa bidang studi.

Perempuan lebih beresiko mengalami kelelahan bersuara dibandingkan laki-laki (Smith et al. 1998 , Williams 2003). Russel et al (1998) dalam studinya mengatakan bahwa perempuan dua kali lebih mudah mengalami kelelahan bersuara dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada struktur organ pembentuk suara. Pada perempuan frekuensi fundamental (F0) lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga pita suara pada perempuan lebih banyak mengalami vibrasi (Jonsdotir 2003).

Adanya perbedaan jumlah fibronectin dan hyaluronic acid (HA) pada lapisan lamina propria pita suara, menyebabkan pita suara perempuan lebih tipis dan kaku dibandingkan laki laki (Eckley 2008). Butler menemukan kadar hyaluronic acid pada perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Ini menyebabkan pita suara perempuan lebih mudah mengalami trauma akibat pengunaan suara yang berlebihan (Jones et al. 2002).

Stres bisa menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kelelahan bersuara pada guru. Kyriacou dan Sutcliffe melakukan pemeriksaan terhadap 257 guru di Inggris dan menemukan 20% guru bekerja dalam kondisi stres (Jonsdotir 2003). Hal ini berhubungan dengan murid yang tidak disiplin dan kondisi kelas yang bising selama

kegiatan belajar mengajar. Guru yang bekerja pada kondisi stres dapat mengakibatkan munculnya kelelahan bersuara demikian juga sebaliknya (Simberg 2004).

Posisi tubuh saat bekerja juga mempengaruhi munculnya kelelahan bersuara. Guru lebih sering berdiri saat mengajar dibandingkan posisi duduk. Vintturi et al (2003) pada penelitiannya menemukan bahwa guru yang mengajar pada posisi berdiri lebih banyak mengeluhkan adanya gangguan bersuara dibandingkan dengan posisi duduk. Koojiman et al (2005) menemukan adanya hubungan antara tegangan otot-otot laring dengan posisi tubuh terhadap munculnya kelelahan bersuara. Posisi yang tidak simetris antara leher dan bahu dapat menyebabkan terjadinya lordosis servikal yang dapat mempengaruhi produksi suara.

Merokok dapat menyebabkan edema pada pita suara. Ini mengakibatkan terjadinya gangguan vibrasi sehingga frekuensi fundamental (F0) menurun. Damborenea (1999) pada studinya menemukan bahwa frekuensi fundamental (F0) lebih rendah ditemukan pada perokok dibanding dengan yang bukan perokok.

Reaksi alergi dan infeksi saluran napas atas menyebabkan suara menjadi serak. Lapisan superfisial pita suara yang longgar dan lentur akan bergetar lebih maksimal saat berbicara. Kondisi ini dapat menyebabkan kekakuan pita suara akibat laringitis (Jonsdotir 2003).

Laringitis kronis akibat penggunaan suara yang berlebihan dapat mengakibatkan inflamasi yang menetap sehingga pita suara menjadi lebih kaku (Jonsdotir 2003). Preciado et al (2005) dalam studinya menemukan bahwa laringitis banyak dijumpai pada pria, kemungkinan ini disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok.

2.2.3 Dampak kelelahan bersuara

Dampak yang sering muncul akibat kelelahan bersuara, yaitu penurunan kualitas hidup dan kelainan permanen pada laring. Hal ini biasanya terjadi setelah kelelahan bersuara timbul berulangkali. Dampak terhadap kualitas hidup terjadi akibat ketidakmampuan untuk berbicara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini dapat mempengaruhi kehidupan mereka baik secara sosial ekonomi maupun psikologis (Kadriyan 2007, Spina et al. 2009).

De jong pada penelitiannya menemukan dari 1878 guru di Belanda, 50% mengalami kelelahan bersuara selama berkarir dan seperlimanya berhenti menjadi guru akibat gangguan bersuara yang dialaminya (Nerriere 2009). Russel et al (1998) memperkirakan sebanyak 37.8% guru di Adelaide, Australia tidak hadir paling sedikit selama 1 hari akibat kelelahan bersuara. Sedangkan Urrutikoetxea et al melaporkan sebanyak 17 % guru di Brazil tidak hadir saat bekerja dengan alasan suara serak (Urrutikoetxea et al. 1995).

Kelelahan bersuara pada guru sering menjadi masalah. Ketidakmampuan dalam bekerja bisa terjadi ketika kelelahan bersuara menjadi lebih berat sehingga mereka tidak mampu berkomunikasi secara efektif (Jong de 2010). Supina (2009) mengatakan kelelahan bersuara dapat mengganggu kehidupan sosial seseorang yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Gassaul et al (2010) pada studinya menemukan adanya hubungan antara kelelahan bersuara dengan meningkatnya stres pada guru di Spanyol. Jin et al (2008) dalam studinya menemukan bahwa munculnya stress pada guru di Hongkong dipengaruhi oleh beban kerja yang berlebihan. Kyriacou dan Sutcliffle menemukan 20 % guru di Inggris mengalami frustasi akibat kelelahan bersuara. Menurutnya kondisi

kelas yang bising serta jumlah murid yang terlalu banyak dapat meningkatkan stress selama mereka mengajar (Jong de 2010). Lingkungan bising dapat menyebabkan lebih dari 60% guru menderita gangguan bersuara dan memberikan efek psikososial terhadap kehidupan mereka. (Bermudez de Alvear 2010).

Dampak lain dari kelelahan bersuara adalah kelainan struktur terutama terjadi pada lapisan epitel dan lamina propria. Kelainan pada lapisan epitel biasanya berupa edema yang dapat berlanjut menjadi nodul pita suara. Sedangkan kelainan pada lamina propria dapat terjadi akibat penumpukan cairan atau darah yang dapat berlanjut menjadi polip pita suara (Kadriyan 2007).

Nodul dan polip pita suara merupakan lesi jinak yang dapat menggangu penutupan pita suara. Kedua kelainan ini menyebabkan suara serak selama berbicara (Jiang et al. 2009). Berbicara dalam waktu lama dengan nada tinggi, berteriak dan bernyanyi menyebabkan hiperfungsi pita suara dalam membentuk fonasi. Hal ini dapat menyebabkan trauma pada pita suara (Johns 2009).

Penggunaan suara yang berlebihan dan terus-menerus merupakan faktor pencetus munculnya nodul pita suara (Ballenger 1994). Nodul pita suara sering dijumpai pada perempuan dibandingkan pada laki-laki (Damste 1997). Kelainan ini banyak dijumpai pada profesi yang mengandalkan suara seperti guru, tenaga penjual (salesman) dan penyanyi. Maria de Araujo (2008) menemukan dari 747 orang guru perempuan di Brazil sebanyak 12.9 % menderita nodul pita suara. Preciado et al dalam studinya di Brazil menemukan dari 905 guru, 57 % mengeluhkan suara serak dan 14%-nya ditemukan nodul pita suara (Preciado et al. 2005). Urrutikoetxea et al (1995) dalam studinya mendapatkan 218 kasus gangguan bersuara pada guru di Perancis, 43% menderita nodul pita suara.

Nodul dijumpai pada sepertiga anterior sampai duapertiga posterior pinggir pita suara dan selalu simetris. Pada daerah tersebut terjadi vibrasi maksimal sehingga rentan mengalami trauma (Damste 1997, Burton 2000, Dhingra 2007). Trauma pada pita suara menyebabkan edema dan perdarahan pada lapisan submukosa yang kemudian mengalami hialinisasi dan fibrosis (Dhingra 2007).

Penggunaan suara yang berlebihan selain menyebabkan nodul juga dapat menyebabkan polip pita suara (Dhingra 2007). Eckley et al (2008) melaporkan laki-laki lebih banyak menderita kelainan ini dibandingkan dengan perempuan dengan usia rata-rata 42 tahun, tetapi tidak dianalisa mengapa hal tersebut terjadi.

Polip bisa terjadi sepanjang membran pita suara tetapi lebih sering ditemukan di bagian anterior pita suara. Biasanya lesi unilateral meskipun di beberapa penelitian polip ditemukan bilateral (Damste 1997, Ecley et al. 2008). Pada lapisan epitel pita suara terdapat ruang subepitel yang disebut dengan ruang Reinke, akumulasi cairan mudah terjadi pada ruang ini sehingga menyebabkan pita suara menjadi edema. Jika hal ini terjadi terus- menerus akibat penggunaan suara yang salah maka akan terbentuk polip pita suara (Damste 1997).

Kelelahan bersuara juga dapat menyebabkan kelelahan neuromuskuler, perubahan viskolelastisitas pita suara, gangguan aliran darah akibat meningkatnya tekanan intramuskuler selama otot berkontraksi dan kelelahan otot-otot pernapasan (Welham et al. 2003). Titze mengatakan bahwa ada hubungan antara kelelahan bersuara dengan viskoelastisitas pita suara. Hal ini disebabkan berbicara pada jangka waktu lama dan terus menerus menyebabkan perubahan komposisi cairan didalam pita suara. Perubahan ini mengakibatkan kekakuan pita suara (Welham dan Maclagan 2003).

2.3 Voice Handicap Indeks (VHI)

Salah satu alat ukur yang telah divalidasi oleh beberapa penelitian untuk mengatahui kelelahan bersuara adalah Voice Handicap Index (VHI).

VHI adalah kuesioner yang dibuat dan di perkenalkan pada tahun 1997 oleh Jacobson dkk, VHI ini di gunakan sebagai alat ukur sederhana yang digunakan untuk menilai kelelahan bersuara. Istilah handicap berarti kerugian ekonomi atau sosial yang terjadi dari ketidakmampuan gangguan fisik yang spesifik, terutama gangguan suara. (Jacobson 1997).

Pengembangan dan validasi VHI telah dilakukan oleh Barbara H. Jacobson dengan hasil VHI dalam 30 item ( Jacobson 1997). Penelitian berikutnya banyak menggunakan VHI sebagai alat ukur. Niebude Bogusz et al (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan VHI sebagai alat ukur dengan hasil total nilai VHI menunjukkan gambaran fungsional, emosional dan keadan fisik yang sangat bermakna (P<0,001) pada guru perempuan di Polandia. Analisa dengan menggunakan skor VHI menunjukkan 68% guru perempuan di Polandia mempunyai masalah dengan suara mereka. Koojiman melakukan penelitian dengan menggunakan VHI sebagai alat ukur (Koojiman PGC et al. 2010).

Pada penelitian lain, VHI di anggap sebagai standar baku dalam validasi alat ukur ganguan bersuara, misalnya penelitian Wilson et al yang melakukan validasi terhadap The Voice Symptom Scale (VoiSS) (Wilson et al. 2004).

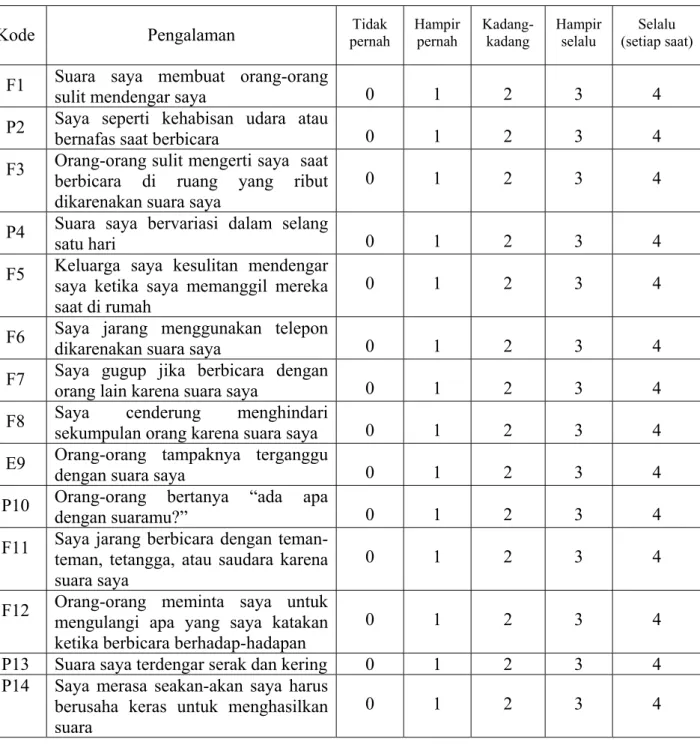

Kuesioner VHI berisi 30 pertanyaan, yang terbagi dalam 3

kelompok, yaitu fungsional (F), fisik (P) dan emosi (E). Tiap

tiap sub item mempunyai 10 pertanyaan yang spesifik yang dinilai

dengan skala numerik, yaitu 0 (tidak pernah), 1 (hampir tidak

pernah), 2 (kadang –kadang), 3 (hampir kadang-kadang), 4

(selalu), jumlah skoring antara 0-120 (Tabel 2.2) (

Madeira 2010).Tabel 2.2 Voice Handicap Index (VHI)

Kode Pengalaman pernah Tidak Hampir pernah Kadang-kadang Hampir selalu (setiap saat) Selalu

F1 Suara saya membuat orang-orang

sulit mendengar saya 0 1 2 3 4

P2 Saya seperti kehabisan udara atau

bernafas saat berbicara 0 1 2 3 4

F3 Orang-orang sulit mengerti saya saat berbicara di ruang yang ribut dikarenakan suara saya

0 1 2 3 4

P4 Suara saya bervariasi dalam selang

satu hari 0 1 2 3 4

F5 Keluarga saya kesulitan mendengar saya ketika saya memanggil mereka saat di rumah

0 1 2 3 4

F6 Saya jarang menggunakan telepon

dikarenakan suara saya 0 1 2 3 4

F7 Saya gugup jika berbicara dengan

orang lain karena suara saya 0 1 2 3 4

F8 Saya cenderung menghindari

sekumpulan orang karena suara saya 0 1 2 3 4

E9 Orang-orang tampaknya terganggu

dengan suara saya 0 1 2 3 4

P10 Orang-orang bertanya “ada apa

dengan suaramu?” 0 1 2 3 4

F11 Saya jarang berbicara dengan teman-teman, tetangga, atau saudara karena suara saya

0 1 2 3 4

F12 Orang-orang meminta saya untuk mengulangi apa yang saya katakan ketika berbicara berhadap-hadapan

0 1 2 3 4

P13 Suara saya terdengar serak dan kering 0 1 2 3 4

P14 Saya merasa seakan-akan saya harus berusaha keras untuk menghasilkan suara

E15 Saya mengetahui orang lain tidak

mengerti permasalahan suara saya 0 1 2 3 4

F16 Permasalahan suara saya membatasi

kehidupan pribadi dan sosial saya 0 1 2 3 4

P17 Kejelasan suara saya tidak dapat

diprediksi 0 1 2 3 4

P18 Saya mencoba untuk mengubah suara

saya menjadi suara yang berbeda 0 1 2 3 4

F19 Saya merasa ditinggalkan dari

pembicaraan karena suara saya 0 1 2 3 4

P20 Saya menggunakan usaha yang keras

untuk berbicara 0 1 2 3 4

P21 Suara saya lebih parah pada malam

hari 0 1 2 3 4

F22 Permasalahan suara saya membuat

saya kehilangan pendapatan 0 1 2 3 4

E23 Masalah suara saya membuat saya

marah 0 1 2 3 4

E24 Saya kurang bisa bergaul karena

permasalahan suara saya 0 1 2 3 4

E25 Suara saya membuat saya merasa

cacat 0 1 2 3 4

P26 Suara saya “hilang” pada saat

berbicara 0 1 2 3 4

E27 Saya merasa terganggu ketika orang-orang meminta saya untuk mengulang kata-kata saya

0 1 2 3 4

E29 Suara saya membuat saya merasa

rendah diri 0 1 2 3 4

E30 Saya malu dengan masalah suara

saya 0 1 2 3 4

Berdasarkan kategori skor VHI yang dibuat oleh Kojiman et al (2004) dibagi menjadi: 1) skor VHI kurang dari 20 menunjukkan tidak ada gangguan ringan dalam proses psikososial akibat kelelahan bersuara, 2) skor 20-40 didapatkan adanya gangguan ringan dalam proses psikososial akibat kelelahan bersuara, 3) Skor 41-60 menunjukkan adanya gangguan sedang dalam proses psikososial akibat kelelahan bersuara, 4) skor lebih dari 60 menunjukkan adanya kelelahan bersuara berat.

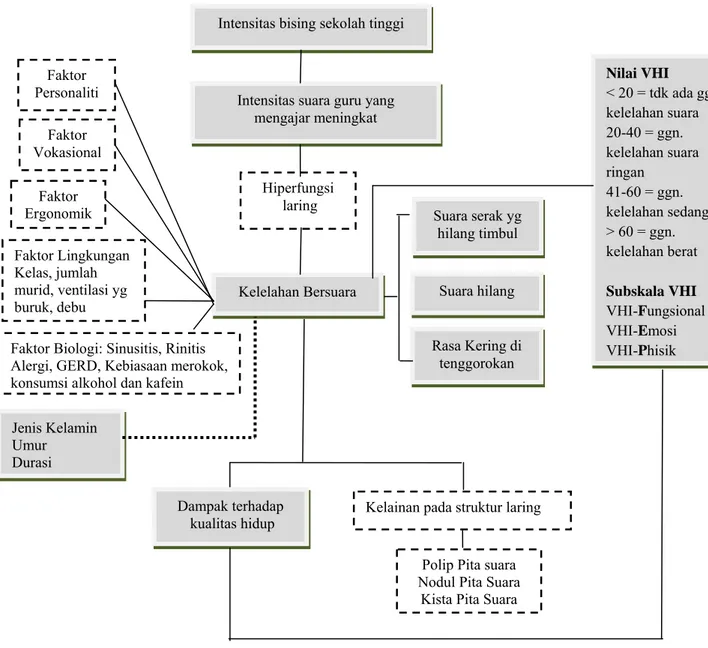

2.4 Kerangka Konsep Hiperfungsi laring Faktor

Personaliti Intensitas suara guru yang

mengajar meningkat

Faktor Lingkungan Kelas, jumlah murid, ventilasi yg

buruk, debu Kelelahan Bersuara

Suara serak yg hilang timbul Suara hilang Rasa Kering di tenggorokan Faktor Vokasional Faktor Ergonomik

Polip Pita suara Nodul Pita Suara

Kista Pita Suara Kelainan pada struktur laring

Nilai VHI < 20 = tdk ada ggn kelelahan suara 20-40 = ggn. kelelahan suara ringan 41-60 = ggn. kelelahan sedang > 60 = ggn. kelelahan berat Subskala VHI VHI-Fungsional VHI-Emosi VHI-Phisik Jenis Kelamin Umur Durasi

Faktor Biologi: Sinusitis, Rinitis Alergi, GERD, Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan kafein

Dampak terhadap kualitas hidup

Intensitas bising sekolah tinggi

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

: Hal yang diamati dalam penelitian

2.5 Hipotesa Penelitian

Kelelahan bersuara pada guru yang mengajar di SD negeri di Kota Medan yang berada dekat jalan raya dipengaruhi oleh bising lingkungan sekolah.