BAB 3

PENDEKATAN CONTEXTUAL HARMONY DALAM REVITALISASI KAWASAN CAGAR BUDAYA

Peningkatan kualitas suatu kawasan perkotaan dapat dilakukan melalui upaya revitalisasi kawasan. Sebelum dilakukan upaya tersebut perlu dinilai apakah kawasan memiliki sesuatu yang perlu dilestarikan. Penilaiannya dengan menggunakan Signifikansi Budaya. Apabila pada kawasan tersebut terdapat Cagar Budaya yang perlu dilestarikan, maka upaya revitalisasi kawasan perlu memakai pendekatan konservasi. Salah satu pendekatan konservasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan peningkatan kualitas kawasan serta mempertahankan Cagar Budaya yang berada di dalamnya, dan dapat menjaga kontinuitas di antaranya adalah pendekatan Contextual Harmony.4 Hal tersebut di atas akan dipaparkan melalui kajian teoritis di bawah ini.

3.1 Revitalisasi

Penurunan kualitas suatu kawasan di perkotaan biasanya terjadi akibat penurunan kinerja kawasan, sehingga kawasan menjadi mati akibat jarang didatangi oleh masyarakat, kemudian terjadi penurunan kualitas fisik kawasan. Sebagian besar kawasan kota bersejarah atau kota tua mengalami hal ini yaitu penurunan kualitas fisik dan ekonomi, dan di bawah tekanan pembangunan baru yang tidak terkendali.

Penurunan kinerja kawasan kota dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (W. Martokusumo, 2006)

1. Penurunan fisik terjadi karena faktor waktu/usia, cuaca, gempa bumi, tsunami, polusi asap kendaraan bermotor ataupun akibat mekanisme perawatan yang buruk.

2. Adanya faktor internal dan eksternal kawasan. Faktor internal lebih disebabkan bangunan tidak mampu lagi mendukung secara

4

Istilah Contextual Harmony digunakan oleh Steven Tiesdell, et.al. pada Revitalizing Historic Urban Quarters. Istilah ini digunakan oleh penulis dalam tesis ini untuk menjelaskan penanganan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan menjaga keselarasan antara bangunan baru dengan bangunan lama.

teknis/fungsional kebutuhan yang ada, sedangkan faktor eksternal kawasan mengakibatkan perlunya modifikasi ataupun penambahan fungsi yang berkaitan dengan kinerja bangunan.

3. Pengaruh persepsi publik. Citra bangunan atau kawasan dipengaruhi oleh nilai dan sikap masyarakat yang mengandung dimensi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Perubahan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dapat dipastikan akan mempengaruhi sikap publik terhadap pemanfaatan dan pengelolaan bangunan atau ruang kota.

4. Aspek legal dan institusi/kelembagaan, yang berkaitan secara langsung dengan dimensi fungsional dan fisik. Artinya penurunan secara fungsi, fisik dan citra dapat juga disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang kurang tepat atau penerapan pemintakatan kawasan yang tidak tepat. 5. Degradasi bangunan dan lingkungan umumnya diakibatkan karena adanya

perubahan pola distribusi dan konsumsi barang serta perubahan sistem aksesibilitas dalam skala yang lebih luas.

6. Finansial/ekonomi kawasan pengalami penurunan karena daya tarik ekonomi kawasan berkurang, tidak dapat bersaing dengan fungsi komersial pada kawasan lain, tidak mampu mengakomodasi beragam kegiatan, sehingga terjadi kemonotonan dan kejenuhan kegiatan ekonomi.

Revitalisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas dan vitalitas kawasan yang dapat mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari suatu kawasan atau ruang kota. Revitalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kondisi fisik ruang publik kota, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang merujuk pada aspek sosial budaya serta lingkungan, agar hasilnya dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Dengan demikian revitalisasi harus mencakup tiga hal utama, yakni revitalisasi fisik, ekonomi, dan sosial-budaya. Selain itu revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat).

Dalam melakukan kegiatan revitalisasi dilakukan beberapa tahapan yang masing-masing membutuhkan waktu tertentu, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Danisworo/Martokusumo, 2002)

1. Intervensi fisik

Intervensi fisik ini diawali dengan perbaikan atau peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau kawasan, sistem penghubung, dan ruang terbuka hijau. Dalam proses revitalisasi erat kaitannya dengan pembentukan citra kawasan, hal ini terkait dengan kondisi visual kawasan sehingga dapat menarik kegiatan pengunjung oleh karena itu intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan karena isu mengenai lingkungan merupakan hal yang sangat penting.

2. Rehabilitasi ekonomi

Revitalisasi dengan melakukan perbaikan fisik tempat atau kawasan yang bersifat jangka pendek diharapkan dapat mengakomodasikan kegiatan ekonomi informal dan formal, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi-fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

3. Revitalisasi sosial dan dukungan kelembagaan

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik, jadi bukan sekedar menciptakan

beautiful place. Maksudnya kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk menciptakan suatu lingkungan sosial perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

Terlepas dari skala kegiatannya, revitalisasi mencoba untuk mengantisipasi kondisi negatif yang disebabkan karena proses penurunan kualitas fisik ataupun penurunan kegiatan ekonomi melalui proses adaptasi konstruksi fisik bangunan/ kawasan kota dengan kebutuhan fungsi sekarang. Proses penyesuaian tersebut bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan peremajaan

mulai dari perbaikan fisik, konversi/ adaptive-reuse, atau bahkan secara radikal dengan demolisi dan pembangunan kembali.

Berkaitan dengan karakter sebuah tempat, citra kawasan/lingkungan dan bangunan merupakan atribut estetik penting sebuah kota. Pemahaman mendasar terhadap aspek lokalitas, khususnya menyangkut makna kawasan, merupakan bagian penting dari konteks pembangunan perkotaan. Aspek lokal akan menjadi pertimbangan khusus bagi kontinuitas pengembangan kawasan di dalam proses perencanaan dan desain. Bahkan, bila diperlukan identitas visual dan kontinuitas karakter kawasan yang diekspresikan oleh bangunan maupun artefak kota lainnya, perlu dipertahankan melalui mekanisme pelestarian. Di sisi lain kegiatan revitalisasi selain secara sensitif harus mengacu kepada konteks lingkungan juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan perubahan dan investasi masa kini.

Pada revitalisasi kawasan bersejarah, terdapat dua proses yang perlu dilakukan, yakni rehabilitasi bangunan/kawasan yang bertujuan untuk memperbaiki bagian kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik, dan

preservasi yang bertujuan untuk menjaga karakter lingkungan tersebut. Menurut Lynch dalam Tiesdell et al. (1996), sebuah lingkungan yang tidak boleh mengalami perubahan akan mengundang kehancurannya sendiri. Oleh karena itu, perubahan fisik masih diperbolehkan dalam konservasi kawasan kota bersejarah, namun dalam tingkat yang masih relevan dan melalui kajian-kajian mendalam terlebih dahulu. Dengan demikian intervensi fisik yang dilakukan dalam revitalisasi dengan pendekatan konservasi ini dengan sendirinya harus melindungi sejarah objek atau kawasan tersebut.

Tiesdell et al. (1996) berpendapat bahwa tindakan perencanaan dalam proses revitalisasi dengan pendekatan konservasi adalah cara untuk mengakomodasi perubahan dengan sikap yang ‘sensitif’ dan ‘pantas’ dalam mempreservasi karakter dari lokalitas setempat, sejalan dengan mengizinkan perubahan ekonomi yang diperlukan. Revitalisasi kawasan menjadi upaya untuk mengembalikan serta menghidupkan kembali vitalitas yang pernah ada, melalui intervensi fisik dan non-fisik (rehabilitasi ekonomi, rekayasa sosial-budaya, serta pengembangan institusional).

Tidak dapat dihindari bahwa revitalisasi kawasan harus melibatkan berbagai pihak : (1) Government, pihak pemerintah sebagai pemeran utama dalam mengembangkan kawasan perkotaan, yakni dalam menyediakan dan mengelola ruang terbuka publik, (2) Developers, yakni pihak swasta sebagai investor, (3)

Retailers, yakni pihak pedagang yang akan berjualan di kawasan tersebut, dan (4)

Community, yakni pihak masyarakat untuk opini publik dan kepentingan lingkungan setempat.

Panduan rancang kota yang akan dibuat menjadi perangkat pengarah dan pengendalian dalam mewujudkan Kawasan Cagar Budaya yang akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan dan fungsi baru. Dengan dukungan mekanisme pengendalian, maka rencana revitalisasi diharapkan mampu mengangkat dan mengembangkan potensi-potensi strategis dari kawasan Arjuna, baik dalam kegiatan/aktivitas sosial-ekonomi maupun dari karakter fisik kota.

3.2 Pengertian Konservasi dan Kaitannya Dengan Revitalisasi

Istilah-istilah pelestarian, konservasi, pemugaran, mengandung arti sebagai suatu usaha untuk mempertahankan bentuk atau keadaan suatu artefak bangunan atau lingkungan seperti aslinya, tanpa ada perubahan berarti. Namun demikian istilah dipertahankan atau mempertahankan belum menunjuk secara pasti apa sebenarnya yang dimaksud oleh upaya ini, seberapa luas dan seberapa dalam.

Pelestarian adalah istilah yang digunakan dalam upaya untuk mempertahankan bentuk bangunan atau lingkungan dengan mengaitkan nilai-nilai tertentu pada masa silam (telah berlalu). Kegiatan yang pada awalnya hanya menekankan pada nilai-nilai artistik warisan budaya, kemudian berkembang pada penggunaan ekonomis pada tahun 1970-an, dan akhirnya menjurus ke arah manajemen lingkungan pada tahun 1980-an (Kain, 1981; 1983, Attoe, 1988 dan Fitch, 1998).

Dengan ditentukannya suatu area menjadi Kawasan Cagar Budaya tidak berarti bahwa masyarakat yang tinggal pada kawasan dilarang membangun atau dilarang mengubah bangunannya. Hal ini lebih diartikan bahwa bagian dari kota ini mempunyai kualitas lingkungan yang bernilai tinggi, dan pembangunan yang baru

serta perubahan bangunan lama perlu direncanakan dan dirancang dengan mempertimbangkan nilai yang masih berharga tersebut. Bahkan kualitas nilai-nilai tersebut harus lebih ditingkatkan dengan merawatnya lebih baik dan menjadikannya sebagai acuan pembangunan kota, sehingga penghuni kota akan lebih nyaman dan bangga terhadap kotanya.

Rencana konservasi harus bertujuan memastikan hubungan yang sinergis antara kawasan perkotaan bersejarah dan kota secara keseluruhan. Rencana konservasi harus menentukan bangunan yang dipertahankan dan bangunan yang tidak dipertahankan pada kawasan perkotaan bersejarah.

Fungsi dan aktivitas baru dapat disesuaikan dengan karakter dari kota/ kawasan perkotaan historis. Adaptasi kawasan tersebut dengan kehidupan masa kini memerlukan kehati-hatian dalam instalasi atau peningkatan fasilitas layanan publik. Apabila diperlukan membangun bangunan baru atau adaptasi bangunan eksisting,

lay out ruang eksisting harus dihargai, terutama dalam hal skala dan ukuran persil. Pengenalan elemen kontemporer dalam harmonisasi dengan lingkungan tidak perlu ditakuti karena beberapa corak dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya suatu kawasan.

Menghidupkan area bersejarah dengan aktivitas masa kini perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dengan turut menyertakan potensi lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita lihat bahwa konservasi kawasan terkait erat dengan usaha revitalisasi suatu Kawasan Cagar Budaya.

3.3 Signifikansi Budaya Suatu Kawasan

Konsep Signifikansi Budaya adalah konsep yang membantu memperkirakan nilai sebuah tempat, tempat yang dimaksud ‘signifikan’ adalah objek / tempat yang mampu menjelaskan dan menerangkan kejadian masa lalu, memperkaya masa kini, dan yang dianggap akan menjadi sesuatu yang berharga bagi generasi masa depan. Perlu ditekankan di sini bahwa nilai-nilai yang dimaksud tidak bersifat eksklusif atau berdiri sendiri, kemudian dapat dikatakan bahwa nilai yang satu dapat turut mendukung nilai yang lainnya, sebagai contoh : gaya arsitektural memiliki aspek historis dan estetika. (Burra Charter, 1982)

Konsep Signifikansi Budaya itu sendiri dibuat untuk mengkaji nilai suatu tempat dilihat dari kepentingan budaya. Penentuan Signifikansi Budaya dilakukan, karena dengan diketahuinya nilai-nilai ini, kita akan dapat memahami dan memperkaya budaya kita dengan lebih baik, kemudian juga akan turut menambah pengalaman dan pengetahuan kita di masa mendatang.

Dalam Burra Charter (1982), ada empat nilai utama yang dapat digunakan untuk menilai adanya Signifikansi Budaya pada suatu kawasan. Ada pun empat nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Estetika (aesthetic value)

Nilai Estetika mencakup aspek persepsi indra manusia yang bersifat terukur. Contoh : bentuk, skala, warna, tekstur, dan material, serta aroma dan bunyi yang berhubungan dengan tempat tersebut dan fungsinya.

2. Nilai Kesejarahan (historic value)

Nilai kesejarahan mencakup sejarah dari estetika, ilmu pengetahuan, dan masyarakat setempat. Suatu tempat dapat bernilai sejarah apabila berkaitan dengan figur, peristiwa, fase, maupun aktivitas sejarah.

3. Nilai Keilmuan (scientific value)

Nilai keilmuan atau penelitian akan bergantung dari kepentingan data tersebut terkait dengan kelangkaan, baik secara kualitas maupun representatif, dan dalam sudut di mana data tersebut dapat mengkontribusikan informasi substansial lebih lanjut.

4. Nilai Sosial (social value)

Nilai sosial muncul apabila suatu tempat telah menimbulkan rasa kepemilikan bagi lingkungannya, baik secara spiritual, politikal, nasional, maupun budaya, bagi masyarakat mayoritas atau minoritas.

Ada beberapa kriteria lainnya dari beberapa ahli dalam menentukan Signifikansi Budaya. Tiesdell et al (1996) menuturkan tujuh nilai utama dalam menentukan penilaian Signifikansi Budaya sebuah kawasan atau bangunan bersejarah. Tujuh nilai utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai estetika (Aesthetic value)

3. Nilai keragaman lingkungan binaan (Value for environmental diversity)

4. Nilai keragaman fungsi (Value for functional diversity)

5. Nilai sumber daya (Resource value)

6. Nilai kontinuitas dari sejarah budaya/nilai sejarah (Value for continuity of cultural memory/heritage value)

7. Nilai ekonomis dan komersial (Economic and commercial value)

Sedangkan Kerr (1985) berpendapat bahwa terdapat tiga kriteria utama untuk menilai keunikan suatu tempat, yang dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Kemampuan Demonstratif : Sebuah tempat atau bangunan diharapkan dapat memperlihatkan keunikannya dan nilainya kepada masyarakat. 2. Hubungan Asosiatif : Memiliki hubungan yang saling mendukung antara

nilai-nilai yang dimilikinya dengan faktor lain di luar dirinya. 3. Kualitas Formal atau Estetik

Selain itu ada pula pendapat Attoe (1979) yang dinyatakan memiliki kelonggaran dalam menentukan Signifikansi Budaya :

1. Kesejarahan atau keilmuan : Selain memiliki nilai kesejarahan, sebuah tempat harus memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat.

2. Ekonomi

3. Sumbangan terhadap wajah kota (townscape) : Membantu pembentukan wajah kota bersama dengan elemen kota lainnya.

Secara garis besar, semua klasifikasi Signifikansi Budaya yang dituturkan oleh para ahli tersebut sudah tertuang dalam Burra Charter (1982), sehingga pada selanjutnya Signifikansi Budaya kawasan Arjuna akan dikaji sesuai dengan empat nilai utama Signifikansi Budaya menurut Burra Charter.

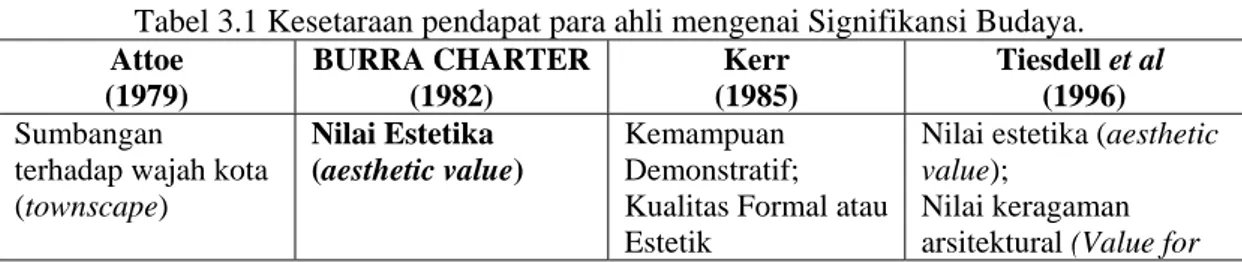

Tabel 3.1 Kesetaraan pendapat para ahli mengenai Signifikansi Budaya. Attoe (1979) BURRA CHARTER (1982) Kerr (1985) Tiesdell et al (1996) Sumbangan

terhadap wajah kota (townscape)

Nilai Estetika (aesthetic value)

Kemampuan Demonstratif; Kualitas Formal atau Estetik

Nilai estetika (aesthetic value);

Nilai keragaman arsitektural (Value for

architectural diversity)

Kesejarahan atau keilmuan

Nilai Kesejarahan (historic value)

Nilai kontinuitas dari sejarah budaya/nilai sejarah

(Value for continuity of cultural memory/ heritage value)

Nilai Keilmuan (scientific value)

Nilai sumber daya (Resource value)

Nilai Sosial (social value)

Hubungan Asosiatif Nilai keragaman lingkungan binaan (Value for environmental diversity)

Ekonomi Nilai ekonomis dan

komersial (Economic and commercial value)

Nilai keragaman fungsi

(Value for functional diversity)

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Dari penjelasan di atas dapat diambil langkah-langkah untuk menentukan Signifikansi Budaya yang cukup lengkap sebagai alat menganalisis suatu kawasan, sehingga kawasan atau elemen dari kawasan tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil budaya yang harus dilestarikan atau tidak. Signifikansi Budaya versi Burra Charter (1982) dan Tiesdell (1996)hampir serupa tetapi dengan istilah yang berbeda, begitu pula versi W.Attoe (1979) mempunyai penilaian yang serupa dengan keduanya.

Untuk mengkaji Signifikansi Budaya pada kawasan Arjuna dilakukan penilaian dengan merangkum ketiga versi penilaian di atas. Penilaian tersebut terdiri dari Nilai Estetika, Nilai Kesejarahan, Nilai Keilmuan, dan Nilai Sosial dari kawasan Arjuna.5

Kawasan yang mempunyai Signifikansi Budaya memerlukan upaya konservasi agar Bangunan Cagar Budayanya dapat dilestarikan. Contextual Harmony dipilih sebagai pendekatan dalam penanganan pelestarian kawasan agar menghasilkan keselarasan visual dari ruang kotanya . Pada Sub bab berikutnya akan dipaparkan mengenai pendekatan Contextual Harmony tersebut.

5

3.4 Contextual Harmony

Contextual Harmony merupakan salah satu pendekatan yang dipakai dalam penanganan pelestarian kawasan dengan menjaga keselarasan antara bangunan baru dengan bangunan lama, menjaga keselarasan ruang-ruang kota dan elemen kota lainnya berikut fungsi yang terdapat pada kawasan tersebut.

Sebuah bangunan baru pada suatu Kawasan Cagar Budaya tidak perlu menjiplak gaya bangunan di lingkungannya agar dapat disebut kontekstual dan mendukung kesatuan lingkungan. Di dalam pembangunan gedung baru pada suatu kawasan secara kontekstual perlu diterapkan prinsip-prinsip tertentu yang berasal dari lingkungannya. Pengamatan Roger Trancik (1984) mengenai hal tersebut: di dalam perancangan kontekstual yang benar perlu lebih banyak diperhatikan sejarah kawasan, kebutuhan masyarakat, pemakaian bahan bangunan, serta realitas politik dan ekonomi masyarakatnya. Dengan kata lain, suatu perancangan yang kontekstual merupakan hasil dari suatu proses mengalihkan arti lingkungan ke dalam sebuah objek baru.

Pada suatu Kawasan Cagar Budaya dapat dibangun bangunan baru dengan menghasilkan keselarasan kontekstual melalui pendekatan contextual harmony. Pendekatan contextual harmony terdiri dari 3 (tiga) pendekatan (Rogers dalam Tiesdell et al., 1996), yaitu contextual uniformity, contextual juxtaposition, dan

contextual continuity, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Contextual Uniformity, adalah perancangan bangunan baru yang didesain sama persis dengan bangunan lamanya. Pendekatan ini akan menyebabkan kemonotonan dalam perkembangan arsitektur dan tidak memberikan visual kota yang baru. Lebih jauh Freeman (1976) berpendapat walaupun kawasan historis memerlukan kontinuitas historis, membuat replika masa lalu adalah menghilangkan kemungkingan penambahan nilai suatu proyek atau kawasan. Pendekatan contextual uniformity dapat diterapkan pada kawasan yang terdiri dari bangunan-bangunan Cagar Budaya yang tidak boleh berubah bentuk fisiknya karena mempunyai langgam bangunan dan ruang kota yang seragam dan mempunyai pola yang teratur. Apabila dilakukan penambahan bangunan pada persil harus sama dengan bentuk fisik bangunan yang ada dan tetap memenuhi ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan yang berlaku atau

mengacu pada Bangunan Cagar Budaya yang sudah ada. Dalam hal ini harus dijaga keseragaman pola dan bentuknya. Alih fungsi pada kawasan dengan pendekatan ini sifatnya lebih ketat dari pada pendekatan lainnya, yaitu fungsi ditentukan seperti fungsi asal, apabila terjadi perubahan hanya untuk fungsi tertentu dengan dominasi fungsi asal.

2. Contextual Continuity, merupakan pendekatan lain yang memasukkan unsur baru ke dalam suatu kawasan bersejarah, dimana tetap mempertahankan karakteristik yang ada tetapi dapat menggunakan material yang berbeda, bahkan bila perlu dapat menggunakan teknologi modern. Pendekatan ini tidak merubah karakter dan nilai-nilai kawasan tersebut secara keseluruhan dan dapat mengadaptasikan bangunan atau kawasan preservasi tersebut dalam menjawab kebutuhan masa kini, atau transformasi tradisi, sesuai dengan ide rancang kota postmodern. Pandangan postmodern menekankan kepada kontinuitas antara bingkai waktu, dan memberikan kesempatan bahkan mendorong adanya toleransi besar terhadap perbedaan maupun nuansa lokal yang spesifik. Rancang kota kontemporer memperhatikan kontinuitas historis dari suatu kota dan tempat.

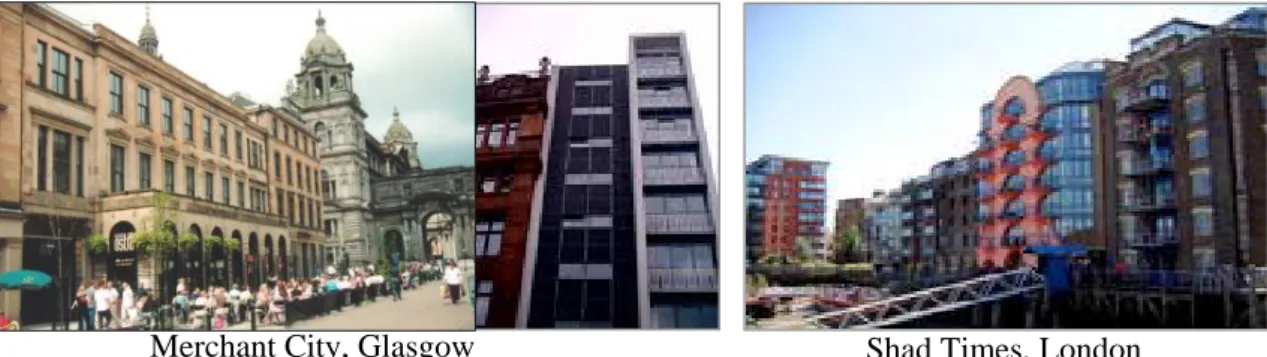

Contoh pendekatan contextual continuity dapat dilihat pada kawasan Merchant City di Glasgow (Tiesdell et al.,1996) dengan merancang infill development atau pada kawasan China Town di Singapura. Kesuksesan kontekstual pada bangunan-bangunan barunya adalah mengakomodasi kebutuhan masa kini dengan tetap mengikuti kaidah tradisi lokal seperti kemajuan dari skala dan detail mulai lantai dasar sampai skyline. Contoh lain dapat ditemui pada Shad Thames yang mengalihfungsikan pabrik dan gudang menjadi mixed use dengan masih mempertahankan karakter dan konteks eksisting tetapi melakukan pula pengembangan secara diagonal terhadap skala, massa bangunan dan ruang yang terbentuk diantaranya. (lihat Gambar 3.1)

Gambar 3.1 Contoh bangunan baru yang kontekstual dengan bangunan Cagar Budaya di sekelilingnya. Sumber: www.wikipedia.com

Kontinuitas bukan hanya berlaku pada bentukan fisik tetapi dapat berlaku pada fungsi bangunan. Dalam hal ini bangunan yang sudah ada dipertahankan fungsi asalnya atau fungsinya kontekstual dan disesuaikan dengan lingkungannya. Untuk pendekatan contextual continuity dapat diterapkan pada kawasan yang terdiri dari bangunan Cagar Budaya yang bercampur dengan bangunan baru di sekelilingnya. Elemen rancang kota seperti massa bangunan, street furniture dan signage apabila dibuat yang baru dengan pendekatan contextual continuity harus disesuaikan dengan pola, skala dan bentuk yang ada tetapi masih dapat dilakukan inovasi dari segi proporsi, teknologi bahan material dan fungsi.

3. Contextual Juxtaposition. Perancangan baru dalam kawasan bersejarah juga dapat dilakukan dengan pendekatan Contextual Juxtaposition yang berbeda sama sekali dengan sekitarnya atau pada pembahasan sebelumnya disebut kontras. Pendekatan ini seringkali dipakai oleh arsitektur modern dengan menampilkan gaya yang modern sehingga tidak akan mengganggu suasana kawasan yang telah terbentuk (sesuai dengan ide-ide desain modern). Harmoni dapat dicapai dengan bangunan yang sangat berbeda (juxtaposition), masing-masing mengekspresikan masanya. Juxtaposition dapat dilakukan dengan meletakkan bangunan baru yang berkualitas di samping bangunan historis yang sudah sempurna, secara radikal membuat keseimbangan konteks ruang eksisting.

Gambar 3.2 Contoh penempatan bangunan baru diantara bangunan Cagar Budaya di Covent Garden Market (London). Sumber: www.wikipedia.com

Pendekatan contextual juxtaposition pada suatu kawasan adalah dengan bebas dilakukan inovasi pembangunan baru, tetapi masih menjaga keharmonisan elemen-elemen rancang kotanya dengan kawasan lainnya. Pada kawasan ini dapat dilakukan perombakan total terhadap bangunan lama yang bukan bangunan Cagar Budaya. Apabila terdapat bangunan Cagar Budaya pada kawasan ini, maka bangunan tersebut tetap dipertahankan. Sedangkan bangunan baru di sekitar bangunan Cagar Budaya tersebut dapat dibangun dengan bentuk yang berbeda. Diharapkan keberadaan bangunan Cagar Budaya tersebut dapat ditonjolkan karena perbedaan tersebut.

Pada suatu Kawasan Cagar Budaya dapat dilakukan ketiga pendekatan tersebut di atas, dengan sebelumnya mengklasifikasikan bagian-bagian kawasan yang akan dilakukan pendekatan contextual uniformity, contextual continuity, dan

contextual juxtaposition. Kemudian kawasan dibagi menjadi beberapa cluster

dengan masing-masing pendekatan konservasi . Masing-masing pendekatan pada tiap cluster dicari karakteristik visualnya seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Ciri-ciri / karakteristik visual dari berbagai pendekatan konservasi CIRI-CIRI / KARAKTERISTIK VISUAL

contextual uniformity contextual continuity contextual juxtaposition

1. Massa bangunan seragam ukuran, ketinggian, skala, pola, bentuk langgam

1. Langgam, pola, ketinggian dan skala bangunan dapat

menyesuaikan dengan

bangunan Cagar Budaya/yang

1. Langgam/gaya arsitektur, pola, ukuran, ketinggian, skala, material, warna dan konstruksi dapat sangat

arsitektur / gaya, konstruksi, selubung maupun material dan warnanya dengan bangunan eksisting/yang dilestarikan

2. Ruang luar/ RTH yang terbentuk diseragamkan bentuk dan luasannya 3. Sirkulasi dan parkir

mempunyai pola yang sama

4. Signage dan Street Furniture seragam

dilestarikan pada cluster yang sama tetapi dengan proporsi yang berbeda dan

menggunakan material, warna dan teknologi membangun yang lebih modern atau sesuai dengan kebutuhan masa kini. 2. Ruang luar/ RTH luasannya

sesuai peraturan yang berlaku pada kawasan tetapi mendapat penataan agar terjadi

kontinuitas antar ruang luar dan dibuat ruang bersama public realm tempat interaksi masyarakat.

3. Signage dan Street Furniture dapat diseragamkan tetapi dapat pula ditentukan

berdasarkan tema pada cluster tersebut.

berbeda dengan bangunan eksisting yang dilestarikan. 2. Ruang luar/RTH,

bangunan Cagar Budaya tetap menonjol diantara bangunan baru yang berbeda sama sekali. 3. Signage dan Street

Furniture dapat ditentukan berdasarkan tema pada cluster tersebut.

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Pendekatan kontekstual merupakan sebuah pendekatan terpadu dengan mengikutsertakan pertimbangan kualitas lingkungan fisik dan aspek nonfisik ke dalam proses perancangan arsitektur dan kota, yaitu pertimbangan mengenai:

1. kegiatan: fungsi, program ruang dan lain-lain

2. lingkungan: gubahan massa, linkage dan sirkulasi, dan ruang publik 3. visual: tampak, elemen bangunan, langgam dan lain-lain.

Pertimbangan kualitas lingkungan fisik akan lebih mudah diterapkan dalam proses perancangan arsitektur dan kota melalui pertimbangan visualnya.

Pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

1. Alteration, adaptasi bangunan lama untuk fungsi baru dengan perubahan 2. Addition, pengulangan bangunan asli; abstraksi bangunan asli; latar

belakang (background) bagi bangunan asli dengan pengaturan jarak dan kaitan visual (massa bangunan)

3. Infill, penyisipan bangunan pada lahan kosong dalam lingkungan dengan karakter visual yang kuat dan teratur.

Dalam pendekatan contextual harmony, beberapa pertimbangan untuk menerapkan rancangan yang harmonis atau kontras dalam suatu lingkungan (Hedman/ Jaszeswki, 1984) melalui:

1. Optional/pilihan. Pilihan yang relatif bebas, apakah sikap rancangan harmonis atau kontras, dapat dilakukan bila bangunan agak terisolasi secara visual, sehingga ruang publik tidak terpengaruh secara kuat oleh massa bangunan. Misalnya pada bangunan yang berdiri sendiri secara tunggal, dan dikelilingi ruang hijau dan vegetasi yang membatasi satu bangunan dengan bangunan lainnya.

2. Selective Linkages/kaitan selektif. Pendekatan perancangan yang lebih selektif diperlukan pada lingkungan dengan kualitas bangunan yang berbeda-beda, bercampur antara bangunan bagus dengan bangunan yang biasa saja. Pola-pola yang meningkatkan kualitas lingkungan sebaiknya diperkuat/ditonjolkan dalam perancangan, sebaliknya yang kurang baik harus ditinggalkan.

3. Moderate Conformance/penyesuaian sedang. Tanggapan rancangan yang lebih luas dapat dilakukan ketika dalam suatu lingkungan terdapat berbagai langgam. Ciri-ciri dari berbagai bangunan yang membentuk kesatuan dan harmoni menjadi pokok/inti dari rancangan-rancangan yang harmonis. Elemen-elemen baru dapat diperkenalkan, diiringi dengan kaitan perancangan yang kuat.

4. Rigorous Conformance/penyesuaian yang teliti. Pada kawasan yang terdiri dari bangunan-bangunan yang signifikan secara arsitektural, yang memiliki banyak kemiripan dalam detail dan penampilan, ciri-ciri yang ada harus dipertahankan. Perancangan bangunan yang baru harus sesuai dengan karakter bangunan-bangunan yang telah ada.

5. Replication/pengulangan bentuk. Dari berbagai kasus pelestarian, pengulangan bentuk suatu bangunan secara utuh (replikasi) jarang dilakukan. Kasus ini dapat terjadi, misalnya pada suatu deretan bangunan yang bernilai sejarah, di mana satu bangunan telah hancur, sehingga perlu dibangun ulang sama seperti bangunan semula.

Dalam perancangan secara kontekstual tidak dapat mengabaikan kontras, karena kontras dibutuhkan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menarik dan kreatif. Diamati dengan baik bahwa prinsip kontras hanya bersifat sebagai bumbu yang perlu dipakai dengan hati-hati. Pada kawasan perkotaan, kontras adalah salah satu alat perancangan yang diperlukan, dan akan meningkatkan kualitas kawasan apabila dipakai dengan cara yang baik. Namun sebaliknya, tanpa perhatian atau pengendalian yang sungguh-sungguh, akan terjadi pemusnahan yang mengubah sebuah kawasan ke arah kekacauan. Secara nyata pada masa kini di dalam pembangunan perkotaan, kontras terlalu sering dipakai dan sifatnya sering disalahgunakan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai kontras menjadi seimbang dengan konteksnya. Perancangan secara kontekstual dipilih agar tidak menghilangkan karakter kawasan sehingga tetap utuh dan potensial, tetapi masih memenuhi kebutuhan sekarang.

Pertimbangan lain yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan kawasan secara harmonis adalah menurut Carmona et al (2003), yaitu kriteria visual sebagai berikut:

1. Menghargai skyline bangunan dan muka jalan (street frontage) yang ada. 2. Keseimbangan massa bangunan secara tiga dimensi dengan mengatur KDB

(BCR) dan KLB (FAR).

3. Skala, skala berbeda dengan ukuran/dimensi, yang harus diperhatikan adalah skala bangunan dan hubungan semua bagiannya terhadap skala manusia, dan dimensinya dihubungkan dengan kondisi setempat. Fasade dan visual interest

pada level pedestrian sangat signifikan dengan skala manusia. 4. Proporsi antara solid dan void pada fasad bangunan.

5. Ritme atau irama yang didapat dari pengulangan ukuran dan perlakuan pada fasade bangunan.

6. Material yang memperlihatkan warna dan tekstur bangunan. Suatu kawasan apabila secara konsisten mempergunakan material lokal untuk bangunannya, maka akan memberikan sence of unity and place yang kuat, dan apabila dipergunakan oleh bangunan baru akan memberikan keterpaduan secara visual. Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dipilih pendekatan kontekstual yang harmoni dengan tetap mempertimbangkan unsur kontras agar

eksistensi bangunan dan Kawasan Cagar Budaya tetap terjaga tetapi masih dapat mengakomodasi kebutuhan dan ekspresi masa kini.

Contextual harmony dengan ketiga pendekatan tersebut di atas merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam penanganan pelestarian kawasan. Diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat menjaga keselarasan antara bangunan baru dengan bangunan lama, menjaga keselarasan ruang-ruang kota dan elemen kota lainnya berikut fungsi yang terdapat pada kawasan tersebut. Ketiga pendekatan konservasi tersebut di atas dapat secara bersama-sama diterapkan dalam suatu kawasan perkotaan bersejarah. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri tetapi membentuk suatu keharmonisan dengan cara penyelarasan antar bagian.

3.5 Studi Banding

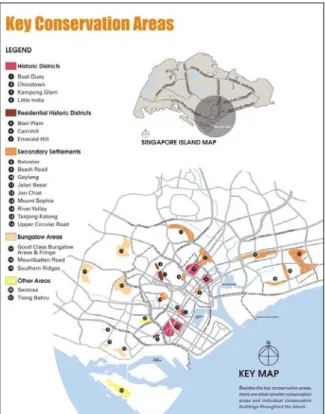

Studi banding dilakukan pada kota Singapura yang mempunyai kawasan konservasi/Cagar Budaya dan telah mendapat pengaturan pelestarian oleh pihak

Urban Redevelopment Authority (URA). Pemerintah Singapura menyediakan berbagai format untuk memberikan arahan bagi pemilik privat suatu bangunan konservasi/ Cagar Budaya untuk memperbaiki maupun pembangunan pada Kawasan Cagar Budaya. Bagi pemilik bangunan atau pihak profesional diberikan panduan teknis dan standar-standar untuk usaha pelestarian, publikasi tentang konservasi dibuat untuk mengarahkan mereka agar mengerti lebih baik mengenai prinsip-prinsip perancangan dan panduan konservasi.

Prinsip dasar dari aplikasi konservasi untuk semua kawasan dan bangunan Cagar Budaya adalah 3R : Maximum Retention, Sensitive Restoration, Careful

Repair. Pada konteks Singapura, panduan konservasi diaplikasikan dalam tingkatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda pada kawasan konservasi sesuai dengan pertimbangan signifikansi historisnya. Terdapat 4 (empat) kelompok utama kawasan konservasi di Singapura, yaitu:

1. Kawasan Historis (Historic Districts)

2. Hunian pada Kawasan Historis (Residential Historic Districts) 3. Pemukiman Sekunder (Secondary Settlements)

Adapun yang dibahas untuk mendapatkan gambaran usaha revitalisasi dan konservasi Kawasan Cagar Budaya pada kasus studi banding adalah beberapa tempat pada Kawasan Historis (Historic Districts) dan Kawasan Huniannya (Residential Historic Districts), karena pada tempat ini dapat ditemukan keselarasan kontekstual beserta ketiga pendekatannya.

Gambar 3.3 Peta Kawasan Konservasi di Singapura (Sumber: Conservation Guidelines, URA)

Hasil Pendekatan Contextual Harmony pada objek studi banding dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

1. Lingkungan yang terdiri dari gubahan massa bangunan, sirkulasi dan ruang publiknya.

2. Visualnya berupa tampak atau muka bangunan, elemen bangunan dan langgam bangunannya.

3.5.1 Contextual Harmony pada Kawasan Historis

Kawasan historis terdiri dari: Boat Quay, Chinatown, Kampong Glam dan Little India, pada kawasan ini seluruh bangunan dilestarikan, perubahan fungsi

menjadi komersial atau hunian diperbolehkan, bentuk konservasi yang ketat berlaku pada kawasan ini. Penanganan pelestarian yang dilakukan pada Kawasan Historis (Historic Districts) ini serupa dengan pendekatan Contextual Harmony,

hasil dari pendekatan tersebut dapat diuraikan pada masing-masing kawasan sebagai berikut:

1. Pendekatan Contextual Uniformity pada kawasan Boat Quay dapat dilihat pada hal-hal berikut ini:

a. gubahan massa, massa bangunan yang baru menyesuaikan dengan bentuk dan posisi massa bangunan lama, orientasi bangunan seragam menghadap ke arah sungai, ketinggian bangunan relatif seragam 3-4 level.

b. tampak, muka bangunan yang relatif seragam walaupun pada perkembangannya terdapat bangunan 3 level dan 4 level.

c. elemen bangunan, bagian dasar bangunan berbentuk arkad yang menerus antar bangunan; ketinggian trase setiap level bangunan-bangunan membentuk garis menerus; bentuk atap dan bukaan-bukaan sejenis.

d. langgam bangunan relatif seragam berupa arsitektur modern yang mengalami perpaduan dengan arsitektur kolonial tropis‘Early Shophouse Style’ dan ‘Art Deco Shophouse Style’. Bangunan pada kawasan historis ini karakteristiknya terdiri dari dua dan tiga lantai rumah toko/ruko (Shophouses).

e. seluruh bangunan historis tidak boleh berubah bentuknya, keaslian bangunan harus dipertahankan, selubung bangunan, KDB & KLB harus dipertahankan seperti semula, hanya unsur warna yang masih dibebaskan bagi pemilik bangunan, penambahan bangunan baru sangat ketat dilakukan dan harus serupa dengan bangunan historis eksisting.

f. ruang publik, di sepanjang pinggir sungai merupakan ruang publik rekreatif yang menerus sebagai daya tarik lingkungan.

Deretan rumah toko (shophouses) Boat Quay dikonservasi secara hati-hati. Penanganan pelestarian pada kawasan ini memperlihatkan keharmonisan yang relatif seragam (Contextual Uniformity) dengan mengaktifkan lapisan dasar dari

deretan bangunan historis dan tepi sungai sebagai fungsi publik yang komersial dan rekreatif.

Gambar 3.4 Boat Quay tahun 2007. Sumber: Boat Quay.htm

Gambar 3.5 Block Plan dan Bird Eye View Boat Quay. Sumber: Boat Quay.htm

Gambar 3.6 Deretan Bangunan RUKO di Boat Quay. Sumber: Boat Quay.htm

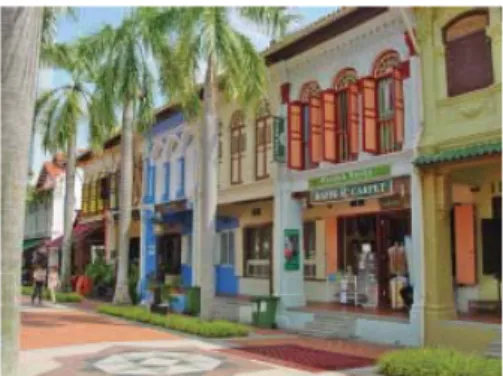

2. Pendekatan Contextual Continuity pada kawasan Chinatown dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Membentuk gubahan/bentuk massa bangunan yang menerus dengan massa di sampingnya, linkage dan sirkulasi mengikuti sirkulasi eksisting pada kawasan, dan ruang publik yang menerus pada level dasar bangunan.

b. Kontinuitas pada fasade bangunan berupa pengulangan bentuk arkade dan bukaan pada tampak bangunan mengikuti pola, irama, tekstur, dan material sekitarnya.

Pada kawasan Chinatown ini bangunan, monumen dan ruang kota dilakukan pelestarian, selain itu terdapat penambahan bangunan baru yang kontekstual dengan lingkungannya. Kawasan Historis Chinatown terletak di sebelah selatan sungai Singapore, merupakan pemukiman asli komunitas Cina di Singapura. Kawasan terdiri dari 4 (empat) distrik yang masing-masing mempunyai karakter yang khusus, yaitu:

1. Kreta Ayer, dikenal dengan kegiatan jalanan dan festival.

2. Telok Ayer, terdiri dari deretan panjang rumah toko dan beberapa bangunan religius sepanjang jalan Telok Ayer, dan hunian beserta clubhouses pada bukit Ann Siang.

3. Bukit Pasoh, terdiri dari campuran hunian, aktivitas jasa dan komersial. 4. Tanjong Pagar, terdiri dari campuran hunian dan aktivitas komersial.

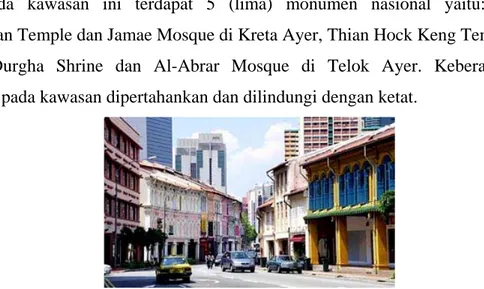

Pada kawasan ini terdapat 5 (lima) monumen nasional yaitu: Sri Mariamman Temple dan Jamae Mosque di Kreta Ayer, Thian Hock Keng Temple, Nagore Durgha Shrine dan Al-Abrar Mosque di Telok Ayer. Keberadaan monumen pada kawasan dipertahankan dan dilindungi dengan ketat.

Gambar 3.7 Deretan bangunan yang dikonservasi pada kawasan China Town Sumber: History of Chinatown.htm

Gambar 3.8 Elemen Bangunan pada deretan ruko China Town

Sumber: History of Chinatown.htm

Gambar 3.9 Bangunan baru Hotel 81 pada kawasan melalui pendekatan Contextual Continuity, dengan upaya melanjutkan proporsi massa bangunan di sekitarnya, pengulangan bentuk arkade dan bukaan pada tampak bangunan mengikuti pola, irama,

tekstur, dan material sekitarnya. Sumber: History of Chinatown.htm

Penanganan pelestarian kawasan ini dengan mempertahankan bangunan rumah toko 2-3 tingkat yang berderet sepanjang jalan pada kawasan. Penambahan bangunan pada kawasan disesuaikan pola dan skalanya dengan bangunan historis tetapi dapat memakai material dan warna yang berbeda-beda. Pembangunan bangunan baru tersebut berupa Hotel 81 di lokasi junction New Bridge Road dan

Upper Cross Street pada kawasan Chinatown.

3. Pendekatan konservasi yang dilakukan pada kawasan Kampung Glam adalah

Contextual Continuity. Pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Membentuk gubahan/bentuk massa bangunan pada cluster yang memiliki

karakter massa bangunan seragam, linkage dan sirkulasi mengikuti sirkulasi eksisting pada kawasan, dan ruang publik yang menerus pada level dasar bangunan. Bangunan baru pada kawasan tidak diperbolehkan

merubah bentuk massa bangunan dan ruang luar karena harus mengikuti massa bangunan dan ruang luar eksisting.

b. Kontinuitas pada fasad bangunan berupa pengulangan bentuk arkad dan bukaan pada tampak bangunan mengikuti pola, irama, tekstur, dan material sekitarnya.

Di bawah ini terdapat beberapa gambar pada kawasan Kampung Glam pada masa lalu dan kawasan pada masa sekarang Dapat dilihat hasil pendekatan Contextual Continuity pada kawasan tersebut.

Gambar 3.10 North Bridge Road, 1960s. Sumber: www.ura.gov.sg

Gambar 3.11 Bussorah Mal l . Sumber: www.ura.gov.sg

Gambar 3.12 Late-style conservation shophouses at Kandahar Street Sumber: www.ura.gov.sg

Gambar 3.13 Kampong Glam. Sumber: www.ura.gov.sg

3.5.2 Contextual Harmony pada Kawasan Hunian Bersejarah (Residential Historic Districts)

Kawasan ini terdiri dari: Blair Plain, Cairnhill dan Emerald Hill. Pada kawasan yang relatif kecil ini fungsi bangunan adalah hunian dan tidak diperbolehkan merubah fungsi bangunan. Penambahan bangunan harus lebih rendah dari atap utama dan dapat dibangun dengan fleksibilitas yang besar dalam mengadaptasikan bangunan dengan hunian modern.

Pendekatan penanganan pelestarian kawasan dilakukan terhadap bangunan Cagar Budaya yang merupakan 2-3 tingkat shophouses dan terrace houses. Bangunan mempunyai langgam arsitektur transisi dan Art Deco. Di sekitar bangunan Cagar Budaya dibangun bangunan-bangunan tinggi baru dan modern yang sangat kontras dengan bangunan eksisting tetapi tetap menonjolkan keberadaan Cagar Budaya berupa streetscape.

Pada ketiga kawasan hunian ini pendekatan konservasi yang dilakukan adalah Contextual Uniformity dan Juxtaposition. Pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan gubahan/bentuk massa bangunan utama fungsi hunian tidak boleh berubah tetapi untuk bangunan sekitarnya dimungkinkan bentuk yang sangat berbeda dengan syarat peletakan bangunan mempunyai jarak yang memberikan ruang antara bangunan konservasi dengan bangunan baru. Sirkulasi mengikuti sirkulasi eksisting pada kawasan.

b. Tampak, langgam dan elemen bangunan konservasi sangat berlainan cenderung kontras dengan bangunan baru, hal ini menjadikan bangunan konservasi menjadi sesuatu yang unik di tengah-tengah bangunan baru.

3.5.3 Kesimpulan Studi Banding

Dari contoh Kawasan Cagar Budaya tersebut di atas dapat dipelajari pendekatan Contextual Harmony yang berbeda-beda (Uniformity, Continuity dan

Juxtaposition) pada masing-masing kelompok yang sesuai dengan karakter kawasan. Pendekatan perancangan telah ditetapkan oleh URA dengan jelas diuraikan sesuai kelompoknya dari mulai penggunaan bangunan/fungsi, pilihan pembangunan/perbaikan bangunan, bangunan sekitarnya, profil dan ketinggian bangunan, development charge, dan panduan restorasi untuk tiap-tiap kelompok kawasan.

Dari studi banding pelestarian Kawasan Cagar Budaya di Singapura di atas ada 3 (tiga) kemungkinan pendekatan Contextual Harmony yaitu: Contextual Uniformity, Contextual Continuity, dan Contextual Juxtaposition, yang dapat diterapkan pada suatu Kawasan Cagar Budaya sesuai karakter dan konteks masing-masing. Pada Contextual Uniformity Cagar Budaya yang mempunyai nilai estetika, nilai kesejarahan, nilai keilmuan dan nilai sosial sangat tinggi, diterapkan

Contextual Uniformity, agar nilai-nilai tersebut tetap utuh dilestarikan. Pada

Contextual Continuity Cagar Budaya yang mempunyai nilai estetika, nilai kesejarahan, nilai keilmuan dan nilai sosial cukup tinggi atau hanya salah satu nilai yang menonjol, diterapkan Contextual Continuity agar nilai tersebut tetap utuh namun diperkuat dengan penambahan fungsi baru yang masih mempertahankan karakter dan konteks eksisting. Pada Contextual Juxtaposition

Cagar Budaya yang mempunyai nilai estetika, nilai kesejarahan, nilai keilmuan dan nilai sosial cukup tinggi tetapi berada pada lingkungan yang beragam corak pola, skala dan proporsinya, diterapkan Contextual Juxtaposition. Pembangunan baru dapat dibuat kontras dengan objek Cagar Budaya agar objek terlihat menonjol pada kawasannya.

Apabila ditinjau terhadap objek bangunannya maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan contextual akan beragam, bergantung pada kebutuhan, skala objek dan kepentingannya. Hal tersebut dapat dirangkumkan sebagai berikut:

1. Gubahan massa

a. mempertahankan bentuk, posisi dan ketinggian yang sudah ada, untuk bangunan baru dibuat replika dari bangunan yang sudah ada. (pendekatan Contextual Uniformity)

b. penambahan massa bangunan menyerupai massa bangunan yang sudah ada, dengan tetap memperhatikan batasan ketinggian yang diperbolehkan pada kawasan tersebut. (pendekatan Contextual Continuity)

c. mendirikan bangunan baru yang sangat berbeda dengan bangunan yang dikonservasi tetapi memberikan setback atau ruang antara bangunan baru dengan bangunan lama. (pendekatan Contextual Juxtaposition)

2. visual:

a. tampak, langgam dan elemen bangunan pada Kawasan Cagar Budaya dengan mempertahankan bentuk, proporsi, skala, ritme, irama dan ketinggian yang sudah ada. (pendekatan Contextual Uniformity)

b. penambahan bangunan atau perubahan proporsi, ritme dan ketinggian bangunan dengan tetap memperhatikan batasan ketinggian yang diperbolehkan pada kawasan tersebut. (pendekatan Contextual Continuity)

c. langgam maupun elemen bangunan baru yang sangat kontras dengan bangunan lama tetapi dengan menonjolkan bangunan yang dikonservasi pada kawasan. (pendekatan Contextual Juxtaposition)

Pada bab ini telah diuraikan kajian teori mengenai revitalisasi, konservasi, Signifikansi Budaya kawasan dan bangunan, pendekatan Contextual Harmony, dan terakhir dilakukan studi kasus. Dari hasil kajian tersebut diketahui bahwa pendekatan Contextual Harmony dapat dilakukan dalam upaya revitalisasi

kawasan berikut konservasi Kawasan Cagar Budaya. Diketahui pula bahwa pendekatan terdiri dari Contextual Uniformity, Contextual Continuity dan

Contextual Juxtaposition. Ketiga pendekatan ini dapat diterapkan pada bagian kawasan sesuai karakter dan potensi masing-masing kawasan. Kriteria yang dipakai untuk menentukan karakter dan potensi masing-masing kawasan agar tercipta integrasi kawasan yang harmonis adalah skyline bangunan, keseimbangan massa bangunan secara tiga dimensi, skala bangunan, fasade dan visual interest,

proporsi, ritme atau irama, dan material. Studi kasus yang dilakukan pada Kawasan Cagar Budaya di Singapura memberikan gambaran mengenai pendekatan konservasi Kawasan Cagar Budaya tersebut di atas.