Seminar Nasional

DINAMIKA PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Bogor, 19 Nopember 2008

KERAGAAN PENGUASAAN LAHAN SEBAGAI

FAKTOR UTAMA PENENTU PENDAPATAN

PETANI

oleh

Valeriana Darwis

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN

KERAGAAN PENGUASAAN LAHAN SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENENTU PENDAPATAN PETANI

Valeriana Darwis

Peneliti di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ABSTRAK

Pengertian lahan disini adalah pemanfaatan lahan khususnya sawah dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi sekarang lahan pertanian banyak yang beralih fungsi mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan dalam perkembangan ekonomi (ekternal) serta berlakunya sistem warisan keluarga (internal). Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian dan sekaligus mengurangi pendapatan petani. Dalam mengolah lahan input yang penting adalah benih dan pupuk dan sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk mengaturnya. Tetapi dalam menjalankannya masih banyak halangan dan penyimpangan, untuk itu disarankan pemerintah lebih meningkatkan peranan hukum. Penguasaan lahan yang berhubungan dengan pendapatan mempergunakan data Patanas tahun 2007 di provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Rata-rata setengah responden tidak memiliki lahan, lebih banyak mencurahkan waktunya di kegiatan pertanian. Sumber pendapatan dari pertanian bagi petani yang menguasai lahan antara 0,1 – 0,25 ha hanya 29% (Jawa Barat) dan 24% (Sulawesi Selatan). Sedangkan petani yang menguasai lahan lebih dari satu hektar, bisa 79% (Jawa Barat) dan 52% (Sulawesi Selatan). Ini mengartikan pendapatan petani sangat tergantung dari luasan garapan lahan. Agar tujuan mewujudkan kembali swasembada beras dan usaha meningkatkan kesejahteraan petani dapat diwujudkan, maka disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masalah penguasaan lahan, sekaligus mendorong pemerintah mempercepat menetapkan dan menjalankan reformasi undang-undang agraria

Kata Kunci : Penguasaan Lahan dan Pendapatan

PENDAHULUAN

Lahan memiliki arti lebih luas dari pada makna tanah, mengingat tanah hanya merupakan salah satu aspek dari lahan. Dalam hal pemanfaatan lahan, polanya lebih dekat ke arah pendayagunaan dan sekaligus pengaturan fungsi ketatalaksanaan lahan. Menurut Bappenas-PSE-KP (2006), pemanfaatan lahan merupakan resultante dari interaksi berbagai macam faktor yang menentukan keputusan baik perorangan dan kelompok maupun pemerintah. Oleh karena itu, proses perubahan pemanfaatan lahan sifatnya cukup kompleks, dimana mekanisme perubahannya melibatkan beberapa kekuatan seperti pasar, sistem administratif yang dikembangkan pemerintah, dan kepentingan politik.

Salah satu fenomena yang cukup intens terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah adanya alih fungsi (konversi) lahan. Fenomena ini muncul seiring makin tinggi dan bertambahnya tekanan kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor

pertanian maupun dari sektor non-pertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan.

Dalam perspektif makro, Kustiawan (1997) mengemukakan bahwa fenomena alih fungsi lahan terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis, khususnya di negara-negara berkembang. Transformasi struktural perekonomian berlangsung dari semula bertumpu pada pertanian bergeser ke arah industri. Sementara itu, transformasi geografis terjadi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan yang berakibat pada alih fungsi penggunaan lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian.

Khusus untuk sawah, secara langsung dan tidak langsung alih fungsi pada jenis lahan ini disebabkan oleh beberapa faktor (Pakpahan, dkk., 1993). Alih fungsi secara langsung terjadi akibat keputusan para pemilik lahan untuk mengalihfungsikan sawah mereka ke penggunaan lainnya seperti untuk industri, perumahan, prasarana dan sarana atau pertanian lahan kering. Alih fungsi kategori ini didorong oleh motif ekonomi, dimana penggunaan lahan setelah dialihfungsikan memiliki nilai jual/sewa (land rent) yang lebih tinggi dibandingkan pengunaan lahan untuk sawah.

Dalam kaitannya dengan analisis sumberdaya lahan pertanian, alih fungsi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijadikan perhatian khusus dalam pembangunan pertanian. Hal ini perlu disadari mengingat dampak negatif (kerugian) akibat alih fungsi lahan terutama terletak pada sisi hilangnya kesempatan/peluang memproduksi hasil pertanian (lahan sawah) yang beralih fungsi (Sumaryanto, dkk., 1994). Jenis kerugian tersebut mencakup produksi pertanian dan nilainya, pendapatan usahatani, dan kesempatan kerja pada usahatani. Selain itu juga hilangnya peluang pendapatan dan kesempatan kerja pada kegiatan ekonomi yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung dari kaitan ke depan (forward linkage) dan kaitan ke belakang (backward linkage) dari kegiatan usahatani tersebut, misalnya usaha traktor dan penggilingan padi.

Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/organisasi. Sementara itu, menurut Pakpahan dkk. (1992), status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bentuk

kelembagaan ini sudah menjadi bagian dari tatanan masayarakat pedesaan dimana keberadaannya bersifat dinamis antar ruang dan waktu.

Dari uraian diatas terlihat bahwa lahan merupakan faktor produksi utama dalam usaha pertanian. Dengan kata lain, eksistensi lahan dapat dianggap sebagai tumpuan dalam produksi usahatani yang dapat mendatangkan kesempatan kerja dan perolehan imbalan (pendapatan). Tulisan ini bertujuan mengetahui pengusaan lahan dan dampaknya terhadap pendapatan petani padi di lokasi Patanas

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Tahun Anggaran 2007. Penelitian dilakukan di lima provinsi dan khusus untuk tulisan ini di tampilkan dua provinsi saja. Agar terlihat keragaman penguasaan lahan dan pendapatan petani, maka dipilih provinsi Jawa Barat mewakili sentra penghasil beras di Pulau Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi padi di Pulau Sulawesi.

Data yang dipergunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari 25 petani terpilih dari hasil sensus desa yang dilakukan di setiap provinsi. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan mempergunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner). Data sekunder diperoleh dari dinas pertanian setempat dan instansi terkait lainnya. Selian itu data sekunder diperoleh dari harian Kompas untuk melihat kondisi kekinian tentang input pertanian. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan metode analisis deskriptif dan tabulasi silang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kekinian Input dan Lahan Pertanian Pupuk

Pupuk memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor dalam peningkatan produksi komoditas pertanian, termasuk didalamnya komoditas padi. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah

yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004).

Begitu pentingnya peranan pupuk dalam meningkatkan produktivitas pangan juga dikemukaan oleh presiden SBY saat menghadiri panen raya padi di Nagori Panembeian, Kecamatan Panembeian Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dimana presiden mengemukakan bahwa salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan adalah memberikan subsidi pupuk. Jangan sampai pupuk lari kepada mereka yang tidak berhak. Jika ini terjadi, tangkap dan masukkan mereka ke dalam penjara (Kompas 20 Juli 2008).

Mulai musim tanam Januari 2009 subsidi pupuk tersebut diberikan kepada petani, pekebun atau peternak dengan luas usaha tani maksimal 2 hektar per keluarga petani dan pembudidaya ikan atau udang dengan luasan tani maksimal 1 hektar. Subsidi ini diberikan dengan salah satu tujuan meningkatkan pendapatan keluarga petani gurem. Pupuk bersubsidi terlarang untuk perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perikanan budidaya.

Menurut Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso, dalam mendapatkan pupuk bersubsidi setiap petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang wajib mengajukan usulan permintaan pupuk bersubsidi, yaitu dengan mengisi rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). RDKK tersebut harus disetujui dari petugas teknis, penyuluh pertanian lapangan atau kepala cabang dinas setempat di tingkat kecamatan. Penyimpangan dalam penentuan alokasi pupuk akan dikenankan sangsi administartif kepegawaian. Sementara itu pengecer resmi harus memiliki data petani lengkap dengan kepemilikan lahannya. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi hanya bisa membeli resmi yang ada di wilayahnya pupuk sesuai kebutuhan yang diajukan dalam RDKK di pengecer (Kompas, 10 Oktober 2008)

Kebijakan Pembatasan alokasi pupuk bersubidi dikwatirkan akan mengacaukan target produksi yang pada akhirnya menciptakan kembali ketergantungan pada beras impor. Untuk mengatasi hal tersebut Mustafa Abubakar Dirut Perum Buloq menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan mekanisme pengawasan distribusi pupuk untuk menghindari penyimpangan. Selain itu perlu rasionalisasi penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan rekomendasi pemupukan yang diterbitkan Deptan (kompas, 11 Oktober 2008)

Dalam prakteknya pemberian pupuk subsidi tidaklah mudah, terjadi beberapa penyimpangan. Penyimpangan ini juga dikemukakan oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam kongres Nasional Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia tahun 2008 di Palembang, dimana penyimpangan tersebut disebabkan oleh kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan dan produksi, sehingga petani padi sulit mendapatkan pupuk urea, terutama setiap awal musim tanam tiba (tahun 2008 kebutuhan urea 9 juta ton yang tersedia hanya 5,7 juta ton). Kondisi ini diperparah lagi oleh saling berebutnya petani mendapatkan pupuk urea dengan harga subsidi. (Kompas, 15 Oktober 2008).

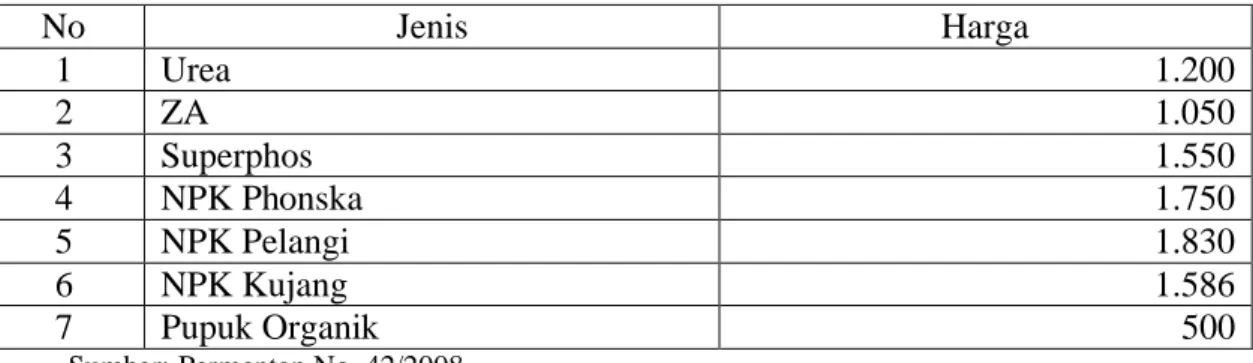

Selain persoalan diatas juga ditemukan permasalahan distribusinya, hal ini terlihat pada saat penggagalan penyelewengan 2 ton pupuk urea bersubsidi oleh Kepolisian Resor Klungkung Bali. Rencananya pupuk tersebut akan dijual Rp. 85.000 /zak sementara harga seharusnya Rp. 60.000 / zak (kompas, 11 September 2008). Menurut kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, penyelundupan ini disebabkan oleh kelemahan pada data dan administrasi sehingga oknum distributor, pengecer dan aparat pemda dapat melakukan penyelewengan. Lebih lengkapnya harga pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Harga Pupuk Bersubsidi (Rp/kg)

No Jenis Harga 1 Urea 1.200 2 ZA 1.050 3 Superphos 1.550 4 NPK Phonska 1.750 5 NPK Pelangi 1.830 6 NPK Kujang 1.586 7 Pupuk Organik 500

Sumber: Permentan No. 42/2008

Benih

Selain pupuk faktor penting dalam usahatani padi adalah ketersediaan benih. Bagi petani benih merupakan suatu hal sangat penting karena awal suatu yang indah, penuh harapan dan merupakan suatu kehidupan. Oleh karena itu siapa yang bisa menyakinkan petani, maka petani mau menanam benih dari mana saja asalkan produksinya maksimal. Hal ini terlihat dari tawaran untuk melakukan penanaman benih Super Toy HL-2 di Kabupaten Purworejo Jawa Timur. Ada beberapa keunggulan dari benih ini yaitu : dapat dipanen tiga kali setahun tanpa menanam ulang bibit. Produksi bisa mencapai GKG 15,5 ton, sementara GKP benih lainnya umumnya hanya 4,54 ton /ha.

Setelah dipraktekkan, ternyata hasilnya jauh dari harapan. Akibatnya petani mengalami kerugian dan disisi lain mulai diadakan penelitian untuk membuktikan keunggulan varietas ini. Dari pengujian yang dilakukan di tanah bengkok seluas 1,2 Ha di desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo produktivitas calon varietas baru Super Toy HL-2 kalah jauh dibandingkan dengan varietas IR 64 dan Cimelati. Di antara 12 varietas tersebut Cimelati memiliki produktivitas tertinggi mencapai 11,2 ton GKG/ha kemudian varietas IR 64 sebanyak 10,72 ton sementara Super Toy hanya mampu menghasilkan 6,5 ton/ha (kompas, 9 Oktober 2008)

Ironisnya panen pertama varietas Super Toy dilakukan oleh presiden SBY dan pada panen kedua justru sebaliknya, dimana petani membakar lahannya akibat panen yang tidak optimal. Situasi ini membuat para ahli mengomentari, antara lain M. Maksum guru besar Ekonomi dan industri pertanian UGM dan Rudi Wibowo ketua umum perhimpunan ekonomi Pertanian Indonesia yang menyatakan kreativitas petani untuk menghasilkan benih padi varietas baru unggul untuk mendukung ketahanan pangan jangan dimatikan, tetapi apabila sudah melibatkan masyarakat untuk menanam itu harus ada prosedur sertifikasi dan legalisasinya. Artinya sebelum dikomersilkan harus ada uji lokasi, sertifikasi agar mendapat legalitasi secara akademik dan riset. Apabila ini diabaikan berarti telah terjadi kriminalisasi akademik. (kompas, 10 September 2008).

Kontroversi padi Super Toy HL-2 merupakan salah satu bukti bagaimana banyak pihak yang masih memanfaatkan petani sebagai obyek kepentingan politik, bisnis dan ambisi tertentu, mengabaikan kepentingan petani, kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kasumbago, 2008).

Setelah benih Super Toy ditemukan lagi permasalahan yang sama pada benih MSP, Benih MSP yang diklaim dapat menghasilkan panen diatas 10 ton per hektar merugikan petani kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Petani mengaku mendapatkan benih gratis dari salah satu anggota partai politik secara gratis. Pada kenyataannya produksi hanya 5 ton, sementara bibit yang umumnya dipakai (ciherang) dapat menghasilkan 7 ton per hektar (kompas, 10 September 2008)

Untuk mencegah terulangnya kembali kasus gagal panen benih Super Toy HL-2 dan MSP, maka saat ini sedang disusun sebuah peraturan menteri pertanian terkait mekanisme uji multilokasi dan aturan itu lebih dibuat spesifik, kata mentan Anton Apriyantono (kompas, 29 September 2008).

Selain masalah diatas, khususnya petani padi di Sumatera Selatan sulit untuk mendapatkan benih berlabel karena langka dan mahal. Ketidakseimbangan antara stok dan kebutuhan inilah yang pada umumnya memicu maraknya peredaran benih palsu atau benih berkualitas rendah. Demikian penjelasan wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumatera Selatan (kompas, 29 September 2008).

Lahan

Secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, lahan pertanian mempunyai manfaat yang cukup luas. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: (1) secara ekonomi, lahan pertanian adalah masukan paling esensial dalam keberlangsungan proses produksi; (2) secara sosial, eksistensi lahan pertanian terkait dengan eksistensi tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainya; dan (3) secara lingkungan, aktivitas pertanian pada umumnya relatif lebih selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan (Bappenas dan PSE-KP, 2006).

Laju penyusutan lahan pertanian di Indonesia kian cepat, penyebabnya adalah fragmentasi lahan atau penyusutan kepemilikan lahan pertanian sebagai dampak sistem bagi waris dan alih fungsi lahan. Ini tercermin dari peningkatan jumlah rumah tangga petani kecil alis gurem dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,34 hektar. Lahan yang terfregmentasi ini rentan sekali untuk berpindah kepemilikan, akibatnya petani tunakisma cenderung bertambah dan akumulasi penguasahaan lahan pada satu tangan banyak terjadi.

Mengacu sensus pertanian 1993 dan 2003 pertambahan jumlah rumah tangga petani kecil sebesar 26,8 persen atau meningat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta rumah tangga. Dengan metode perhitungan yang sama diperkirakan pada tahun 2013 jumlah rumah tangga petani kecil menjadi 17,8 juta jiwa atau 17,8 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian.

Dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usahatani karena usaha yang dikembangkan bersifat land base

agricultural. Artinya peran lahan pertanian sebagai basis produksi pangan tidak

tergantikan. Departemen Pertanian sudah berusaha untuk melakukan pencetakan lahan baru, menurut data tahun 2007 Deptan hanya mampu mencatak sawah 18.466 ha dan lahan kering 1.544 ha, sementara laju konversi lahan pertanian pertahun seluas 110.000 Ha. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena bisa mengancam ketahanan pangan negara kita.

Keragaan Penguasaan Lahan di Tingkat Petani

Sebagian besar pendapatan rumahtangga pedesaan umumnya berasal dari kegiatan usahatani yang membutuhkan lahan sebagai faktor produksi utama. Bagi masyarakat desa luas pemilikan lahan mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka karena hal tersebut akan menentukan besarnya pendapatan rumahtangga. Begitu pentingnya peranan lahan dalam kehidupan rumahtangga pedesaan sehingga luas pemilikan lahan seringkali diartikan identik dengan status sosial rumahtangga. Karena mahalnya harga lahan maka lahan yang mereka miliki pada umumnya berasal dari warisan keluarga meskipun ada pula yang diperoleh dengan membeli dari petani lain dan hal ini biasanya dilakukan oleh petani kaya.

Dalam kelompok besar Badan Pusat Statistik (BPS) membagi sumberdaya lahan pertanian atas dua kategori yaitu: (1) lahan sawah dan (2) lahan kering. Lebih lanjut lahan kering dibedakan atas: (a) lahan pekarangan yaitu lahan kering yang berada di sekitar rumah, (b) lahan tegalan atau ladang yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim terutama padi dan palawija, (c) lahan kebun yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan, dan (d) hutan rakyat yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman tahunan lainnya. Sedangkan lahan sawah lebih lanjut dapat pula dibagi atas 2 kategori yaitu: (a) lahan sawah irigasi yaitu lahan sawah yang pasokan airnya dapat bersumber dari jaringan irigasi teknis, semi teknis atau irigasi sederhana/irigasi desa, dan (b) lahan sawah non irigasi yaitu lahan sawah yang pasokan airnya tidak berasal dari jaringan irigasi. Yang termasuk kategori lahan sawah ini adalah lahan sawah tadah hujan, sawah pasang surut dan sawah lebak.

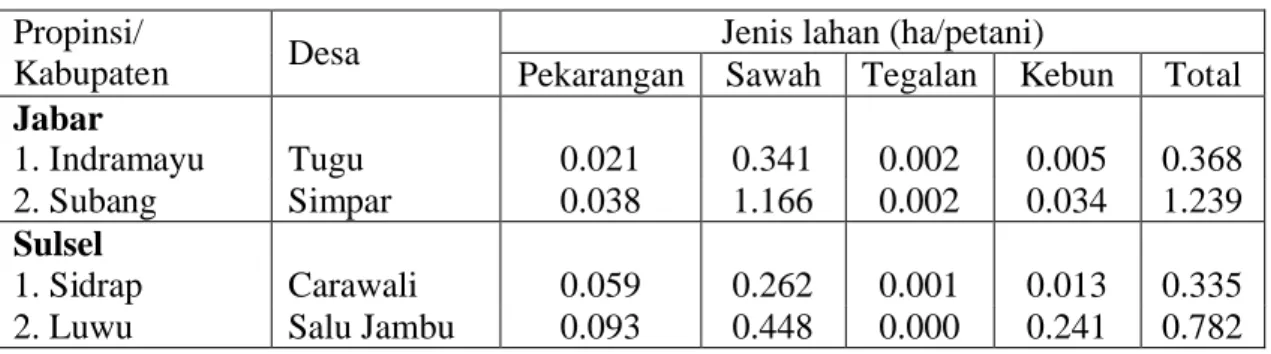

Di setiap desa contoh hampir seluruh kategori lahan tersebut diatas dapat dijumpai tetapi dengan dominasi luas lahan yang berbeda. (Tabel 2). Mengingat lokasi penelitian ini adalah desa-desa berbasis lahan sawah maka sebagian besar lahan pertanian yang dimiliki petani contoh adalah lahan sawah. Kalau dilihat dari luasnya, penguasaan lahan lebih besar di Provinsi Jabar di bandingkan Provinsi Sulsel. Kondisi demikian antara lain dapat terjadi akibat kebijakan pembangunan masa lalu yang lebih mengutamakan pencetakan sawah di pedesaan di Pulau Jawa daripada di Luar Jawa. Sedangkan tiga faktor yang dapat melatarbelakangi kebijakan tersebut yaitu: (1) sumberdaya lahan yang dapat dijadikan sawah lebih tersedia di Jawa, (2) biaya pencetakan sawah di Jawa lebih murah dibanding di Luar Jawa, dan (3) pada tataran

yang diprioritaskan di Jawa dinilai akan secara langsung mengurangi masalah pangan tersebut (Irawan, dkk. 2007)

Tabel 2. Rata-Rata Luas Pemilikan Lahan Petani Menurut Jenis Lahan, 2007 (ha) Jenis lahan (ha/petani)

Propinsi/

Kabupaten Desa Pekarangan Sawah Tegalan Kebun Total

Jabar

1. Indramayu Tugu 0.021 0.341 0.002 0.005 0.368 2. Subang Simpar 0.038 1.166 0.002 0.034 1.239

Sulsel

1. Sidrap Carawali 0.059 0.262 0.001 0.013 0.335 2. Luwu Salu Jambu 0.093 0.448 0.000 0.241 0.782

Seperti yang telah disebutkan luas pemilikan sawah petani umumnya relatif sempit. Untuk mengatasi keterbatasan pemilikan lahan tersebut maka sebagian petani menggarap sawah yang bukan milik mereka. Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel.3 secara umum terdapat 5 jenis lahan sawah bukan milik yang dikuasai petani yaitu: (1) lahan sawah yang diperoleh dari menyewa, (2) lahan sawah yang diperoleh dari menyakap atau bagi hasil antara petani yang menggarap lahan dengan petani yang memilliki lahan, (3) lahan sawah yang diperoleh dari gadaian, (4) lahan sawah milik keluarga yang pemanfaatannya dilakukan secara bergilir diantara anggota keluarga yang memiliki hak waris, dan (5) lahan yang dimiliki desa seperti lahan titisara dan lahan bengkok.

Tabel.3. Persentase Petani yang Menguasai Sawah Bukan Milik Menurut Status Penguasaan Lahan, 2007 (%)

Status penguasaan sawah bukan milik Propinsi/ Kabupaten Desa Total petani Meny e-wa Meny a-kap Gadai -an Tanah keluargaLainnya Jabar 1. Indramayu Tugu 164 12.2 1.2 3.0 1.8 0.0 2. Subang Simpar 141 6.4 6.4 8.5 0.0 0.0 Sulsel 1. Sidrap Carawali 139 0.7 69.1 1.4 6.5 0.7 2. Luwu Salu Jambu 112 1.8 10.7 3.6 4.5 0.0

Dari kelima status penguasaan lahan sawah non milik tersebut diatas kasus penyewaan lahan sawah paling dominan di Jawa Barat dimana sebesar 12.2 persen petani desa Tugu menyewa sawah dari petani lain (Tabel 3.). Di Sulawesi Selatan paling banyak terjadi melalui sistem sakap atau bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem sakap/bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa karena

resiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan produksi tidak hanya ditanggung oleh petani penyakap tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan yang menyakapkan lahannya. Bagi hasil yang paling banyak terjadi di Desa Carawali (Kabupaten Sidrap), yaitu 69,1 persen petani menguasai lahan sawah yang bukan milik mereka tetapi diperoleh melalui sistem sakap atau bagi hasil. Di desa tersebut sebagian besar lahan sawah yang ada memang tidak lagi dimiliki oleh penduduk desa setempat tetapi dimiliki oleh penduduk kota meskipun banyak pula yang dimiliki oleh para petani kaya di desa setempat.

Kondisi ini bisa diartikan salah satu dampak positif dengan adanya sistem transaksi lahan (sewa, sakap, dan seterusnya) adalah meningkatnya luas lahan sawah yang dikuasai oleh petani berlahan sempit.

Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Lahan

Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan lahan merupakan salah satu isu pembangunan pertanian yang sering diungkapkan. Di daerah pedesaan ketimpangan distribusi penguasaan lahan akan berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan mengingat sebagian besar pendapatan rumahtangga pedesaan berasal dari usaha pertanian yang membutuhkan lahan sebagai faktor produksi utama. Pada umumnya ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan tersebut dapat disebabkan oleh tiga faktor yang saling terkait yaitu :

(1) Pertama, adanya sistem waris pecah-bagi dimana lahan yang diwariskan dipecah dan dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak waris. Dengan sistem waris tersebut maka lahan yang dimiliki petani dari satu generasi ke genarasi berikutnya akan semakin sempit, dengan kata lain terjadi marjinalisasi pemilikan lahan pada petani berlahan sempit. Hingga batas luasan lahan tertentu petani berlahan sempit tersebut cenderung menjual lahannya karena pendapatan yang diperoleh dari lahan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga mereka. Proses penyempitan lahan yang dimiliki petani tersebut akan berlangsung terus menerus sehingga di daerah pedesaan akan semakin banyak petani yang tidak memiliki lahan.

(2) Kedua, adanya polarisasi atau penumpukan pemilikan lahan pada sekelompok petani kaya. Pada umumnya petani kaya cukup efisien dalam mengelola asset yang dimiliki sehingga mereka selalu memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Surplus usaha tersebut biasanya diinvestasikan dengan membeli lahan terutama dari petani

semakin luas (terjadi polarisasi lahan) sedangkan lahan yang dimiliki petani miskin atau petani berlahan sempit akan semakin sempit (terjadi proses marjinalisasi lahan) sehingga perbedaan pemilikan lahan antara petani kaya dan petani miskin akan semakin besar, dengan kata lain distribusi pemilikan lahan semakin tidak merata atau semakin timpang.

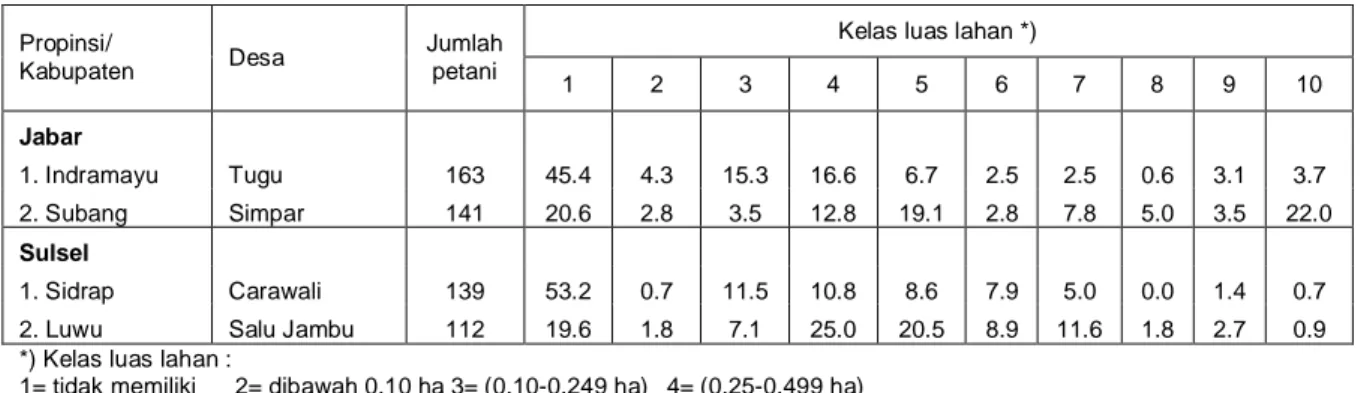

(3) Ketiga, adanya pemilikan lahan guntai oleh penduduk kota atau penduduk luar desa. Lahan yang dimiliki penduduk kota tersebut umumnya dibeli dari petani berlahan sempit. Konsekuensinya adalah semakin banyak petani yang tidak lagi memiliki lahan atau lahannya semakin sempit karena sebagian lahannya dijual kepada penduduk kota. Tabel 4. Persentase Petani Pemilik Lahan Sawah Menurut Kelas Luas Lahan, 2007 (%)

Kelas luas lahan *) Propinsi/ Kabupaten Desa Jumlah petani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jabar 1. Indramayu Tugu 163 45.4 4.3 15.3 16.6 6.7 2.5 2.5 0.6 3.1 3.7 2. Subang Simpar 141 20.6 2.8 3.5 12.8 19.1 2.8 7.8 5.0 3.5 22.0 Sulsel 1. Sidrap Carawali 139 53.2 0.7 11.5 10.8 8.6 7.9 5.0 0.0 1.4 0.7 2. Luwu Salu Jambu 112 19.6 1.8 7.1 25.0 20.5 8.9 11.6 1.8 2.7 0.9 *) Kelas luas lahan :

1= tidak memiliki 2= dibawah 0.10 ha 3= (0.10-0.249 ha) 4= (0.25-0.499 ha) 5= (0.50-0.749 ha) 6= (0.75-0.99 ha) 7= (1.00-1.249 ha) 8= (1.25-1.499 ha) 9= (1.50-1.75 ha) 10= diatas 1.75 ha.

Tabel 4. memperlihatkan bahwa cukup banyak petani di desa Tugu dan desa Carawali yang tidak memiliki lahan sawah, yaitu 45,5 persen dan 53,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kelangkaan lahan bukan hanya terjadi di Jawa seperti yang seringkali diungkapkan selama ini, tetapi juga terjadi di Luar Jawa. Karena pemilikan lahan sawah sangat menentukan pendapatan petani yang sebagian besar berasal dari usahatani padi maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa upaya peningkatan pendapatan petani di daerah berbasis lahan sawah tidak mudah dilakukan.

Curahan Waktu Tenaga Kerja

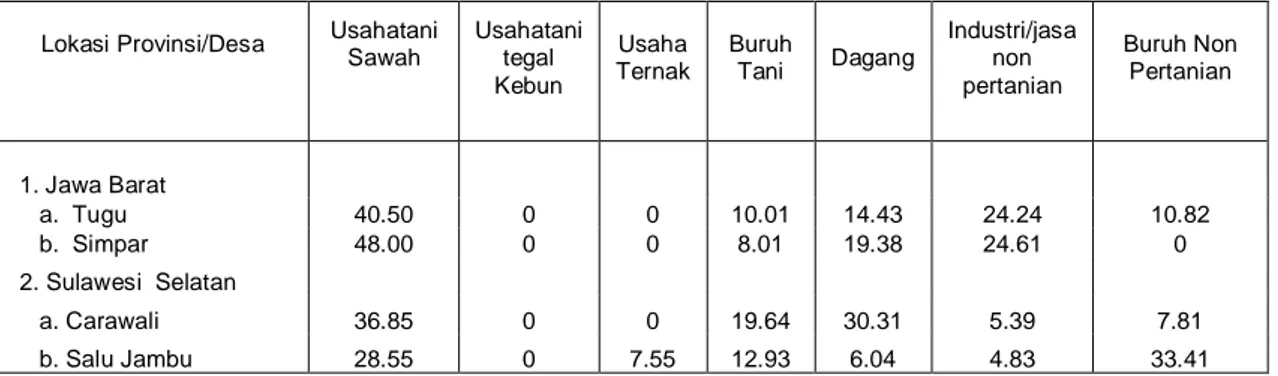

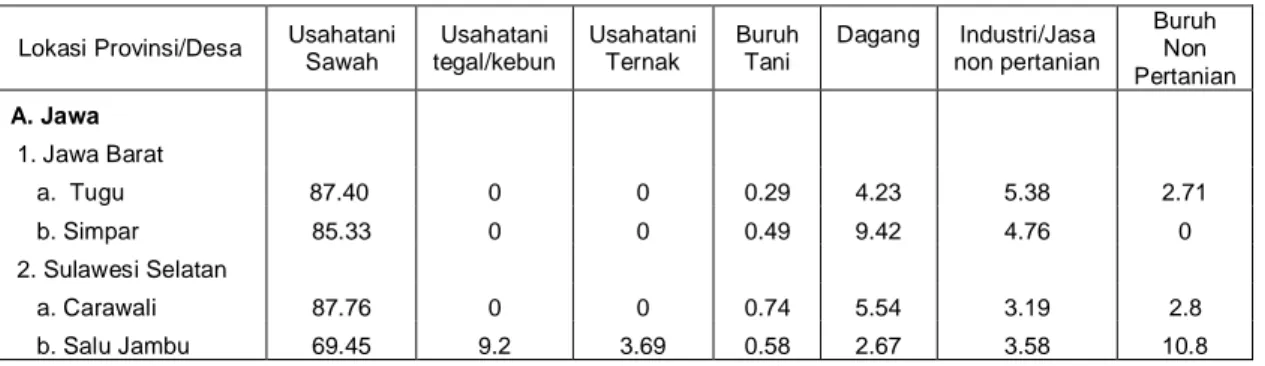

Partisipasi curahan kerja rumahtangga dalam penelitian Patanas adalah besarnya jumlah tenaga kerja yang diukur dalam ”hari orang kerja ( 8 jam kerja/hari)” yang digunakan oleh anggota rumahtangga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Tabel 5 memperlihatkan bahwa total tenaga kerja yang dicurahkan rumahtangga pertanian untuk berbagai kegiatan usaha sangat bervariasi. Pada umumnya sebagian besar rumahtangga mencurahkan tenaga kerja yang terbesar untuk kegiatan usahatani sawah (44,25% di

Jabar dan 32,7% di Sulsel), kemudian kegiatan dagang, buruh tani dan yang lainnya dibawah 10 persen. Dengan perbedaan ini menunjukkan bahwa kontribusi curahan waktu bukan hanya tergantung pada kegiatan usaha pertanian namun terdiversifikasi pada jenis kegiatan produktif lainnya.

Tabel 5. Jumlah Persentase Curahan Tenaga Kerja Rumahtangga Menurut Sumber Matapencaharian di Pedesaan Patanas, 2007

Lokasi Provinsi/Desa Usahatani Sawah Usahatani tegal Kebun Usaha Ternak Buruh Tani Dagang Industri/jasa non pertanian Buruh Non Pertanian 1. Jawa Barat a. Tugu 40.50 0 0 10.01 14.43 24.24 10.82 b. Simpar 48.00 0 0 8.01 19.38 24.61 0 2. Sulawesi Selatan a. Carawali 36.85 0 0 19.64 30.31 5.39 7.81 b. Salu Jambu 28.55 0 7.55 12.93 6.04 4.83 33.41

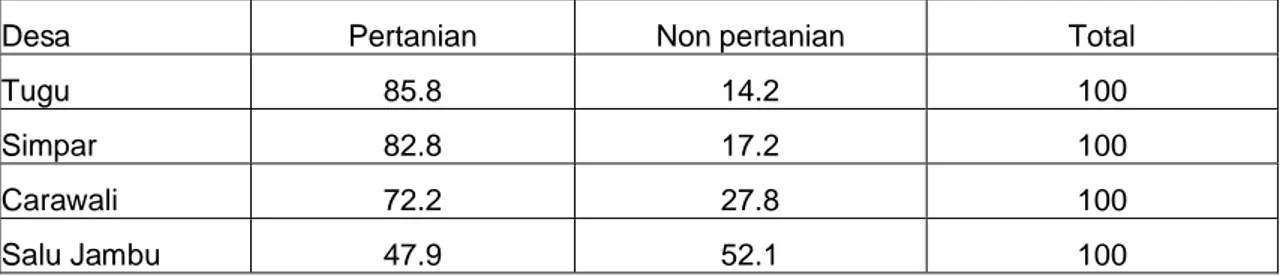

Total pendapatan rumahtangga yang terdiri dari pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, non pertanian dan berburuh yang diukur dalam jumlah persentase, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan di sektor pertanian lebih besar dibanding dari sektor lainnya. Pendapatan pertanian yang dominan di lokasi penelitian adalah kontribusi dari kegiatan usahatani sawah (82%), kemudian kegiatan di industri dan dan kegiatan dagang (Tabel 6).

Dilain pihak besarnya kontribusi pendapatan usahatani sawah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) adanya kontinyuitas usahatani sawah dengan pola tanam dua kali setahun atau 5 kali tanam per dua tahun, 2) tingkat harga padi yang diterima pada saat panen cukup tinggi, 3) responden sampel yang dipilih adalah yang mempunyai lahan garapan dan bukan terdiversifikasi dengan responden yang tidak mempunyai lahan, 4) sistem pengairan sawah, sebagian besar adalah irigasi teknis sehingga memungkinkan tanaman padi lebih dominan dibanding tanaman lainnya, 5) kesempatan untuk memperoleh pendapatan diluar sektor pertanian rendah dan 6) asesibilitas, sarana dan prasarana yang cukup memadai, sehingga mempermudah distribusi hasil dan informasi pasar.

Tabel 6. Jumlah Persentase Pendapatan Rumahtangga Menurut Sumber Matapencaharian di Pedesaan Patanas, 2007

Lokasi Provinsi/Desa Usahatani Sawah Usahatani tegal/kebun Usahatani Ternak Buruh Tani Dagang Industri/Jasa non pertanian Buruh Non Pertanian A. Jawa 1. Jawa Barat a. Tugu 87.40 0 0 0.29 4.23 5.38 2.71 b. Simpar 85.33 0 0 0.49 9.42 4.76 0 2. Sulawesi Selatan a. Carawali 87.76 0 0 0.74 5.54 3.19 2.8 b. Salu Jambu 69.45 9.2 3.69 0.58 2.67 3.58 10.8 Sumber Pendapatan

Walaupun rumahtangga yang dijadikan contoh penelitian ini adalah rumahtangga petani yang mengusahakan tanaman padi, akan tetapi sebagian besar mempunyai sumber pendapatan lain di luar usahatani padi. Antar rumahtangga mempunyai sumber-sumber pendapatan yang bervariasi seperti terlihat pada Tabel 7. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang rendah, mengharuskan anggota rumahtangga untuk berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Bagi sebagian rumahtangga, upaya tersebut tidak hanya menambah curahan jam kerja dari kegiatan yang ada, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Hal ini terlihat juga dari beberapa hasil penelitian terdahulu bahwa sebagian besar rumahtangga di wilayah pedesaan mempunyai lebih dari satu sumber pendapatan (Nurmanaf, 1988; Syukur, et al., 1988; Marisa, 1988;Rahman, 1989).

Kecenderungan demikian diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masing-masing kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian anggota rumahtangga di desa yang menguasai lahan relatif lebih sempit memerlukan lebih banyak macam kegiatan untuk menambah pendapatan rumahtangga dari pada rumahtangga dengan penguasaan lahan yang luas.

Tabel 7. Persentase RT Menurut Jumlah Sumber Pendapatan di Desa Patanas, 2007

Jumlah Sumber Pendapatan Desa 1 2 3 4 >4 Tugu 24.0 48.0 16.0 8.0 4.0 100 Simpar 40.0 32.0 28.0 0.0 0.0 100 Carawali 16.0 44.0 28.0 8.0 4.0 100 Salu Jambu 4.0 24.0 40.0 4.0 28.0 100

Pendapatan responden di Jawa Barat masih menggandalkan dari hasil panen sawahnya, hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan dari pertanian lebih dari 80 persen. Hal yang sama juga terjadi di desa Carawali, yaitu 72,2 persen. Hanya desa Salu Jambu sumber pendapatannya lebih besar berasal dari non pertanian (Tabel 8).

Tabel 8. Kontribusi Pendapatan dari Sektor pertanian dan Luar Pertanian di Desa Patanas, 2007

Desa Pertanian Non pertanian Total

Tugu 85.8 14.2 100

Simpar 82.8 17.2 100

Carawali 72.2 27.8 100

Salu Jambu 47.9 52.1 100

Struktur Pendapatan

Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumahtangga di pedesaan yaitu dari sektor pertanian dan non pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani, usaha peternakan dan berburuh tani. Sedangkan dari non pertanian berasal dari usaha dagang, jasa, pegawai, buruh non pertanian dan pekerjaan lainnya di luar pertanian (Tabel 9). Struktur pendapatan menurut sektor, tingkat pendapatan rumahtangga menurut jenis lahan yang dikuasai dilokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

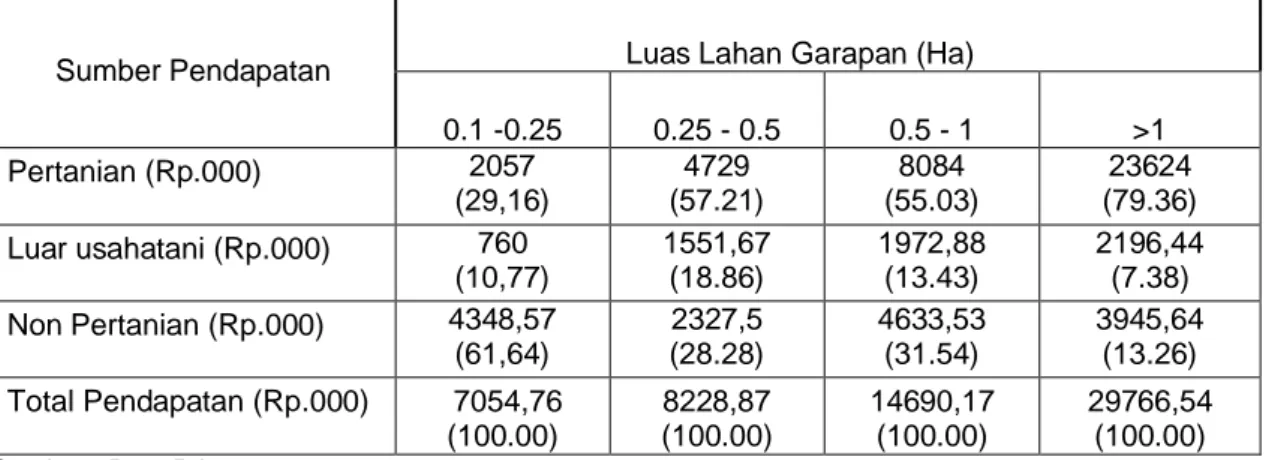

Di Propinsi Jawa Barat terlihat bahwa penguasaan lahan sawah garapan berbanding lurus dengan pendapatan total rumahtangga. Dalam hal ini semakin luas garapan lahan semakin tinggi pula pendapatan total rumahtangga yang diperoleh. Hal menarik yang dapat diungkapkan bahwa pangsa tertinggi dari sumber pendapatan pada pengusahaan lahan antara 0.1-0.25 ha adalah pada sumber pendapatan non pertanian yaitu sebesar 61.64 persen. Sedangkan pada penguasaan lahan antara 0.5 sampai 1 ha keatas pangsa sumber pendapatan tertinggi ada pada sumber pendapatan pertanian yakni sekitar 55 persen hingga 79.5 persen terhadap total pendapatan. Sementara bagi petani dengan luasan penguasaan kurang dari 0.5 ha, nampaknya masyarakat tani lebih menyenangi atau tertarik berusaha di luar sektor pertanian, seperti dagang, jasa, buruh pertanian bahkan bekerja sebagai pegawai atau karyawan tetap. Di Jawa Barat pola hubungan antara luas pengusaan lahan sawah dengan besarnya tingkat pendapatan rumahtangga tidak terlalu konsisten, namun ada kecenderungan pendapatan makin tinggi dengan makin luasnya penguasaan lahan sawah garapan.

Tabel .9. Struktur Pendapatan Rumahtangga Petani Padi Sawah Menurut Penguasaan Luas Garapan di Jawa Barat, 2007

Luas Lahan Garapan (Ha) Sumber Pendapatan 0.1 -0.25 0.25 - 0.5 0.5 - 1 >1 Pertanian (Rp.000) 2057 (29,16) 4729 (57.21) 8084 (55.03) 23624 (79.36) Luar usahatani (Rp.000) 760 (10,77) 1551,67 (18.86) 1972,88 (13.43) 2196,44 (7.38) Non Pertanian (Rp.000) 4348,57 (61,64) 2327,5 (28.28) 4633,53 (31.54) 3945,64 (13.26) Total Pendapatan (Rp.000) 7054,76 (100.00) 8228,87 (100.00) 14690,17 (100.00) 29766,54 (100.00)

Sumber : Data Primer

Ket : (...) persen thd total pendapatan

Sumbangan pendapatan yang berasal dari usahatani pertanian (dalam hal ini padi) masih sangat melekat bagi masyarakat tani di Jawa Barat dan bahkan masih menjadi sumber pendapatan utama dibanding sumber pendapatan lainnya. Artinya pada strata kelas lahan sawah 0.1 – 0.25 sampai 1 ha lebih masih konsisten, makin tinggi penguasaan lahan makin tinggi pula sumbangan pendapatan yang berasal dari usahatani padi. Berbeda dari pola sumber pendapatan di luar pertanian yang tidak teratur. Tetapi bukan tidak berarti peranan pangsa sumber pendapatan di luar pertanian tidak dapat memenuhi kebutuhan pendapatan rumahtangga, justru dapat menutupi keadaan rumahtangga petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

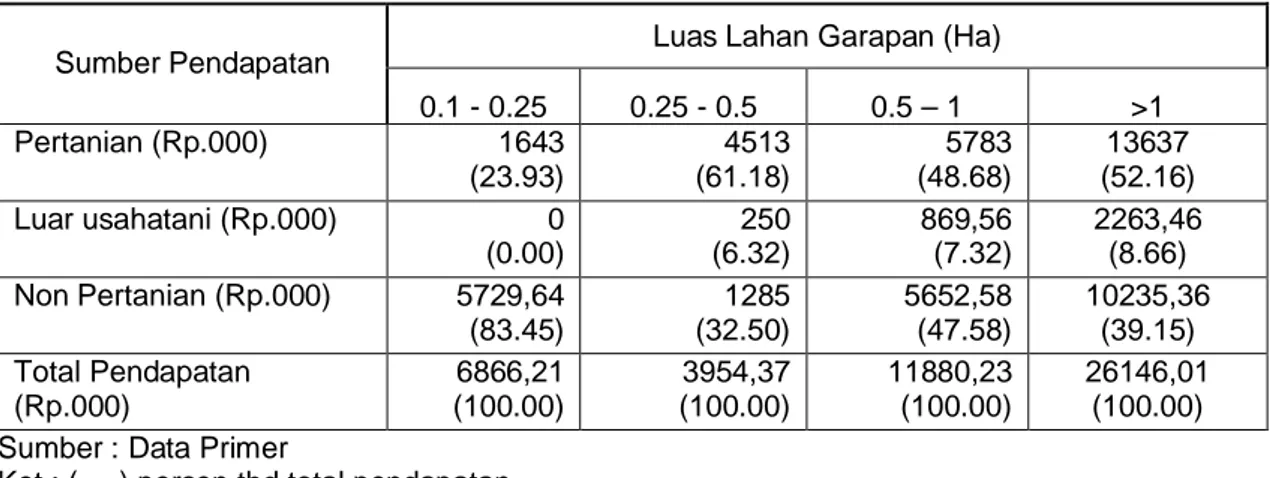

Berbeda dengan Propinsi di Sulawesi Selatan pola penguasaan lahan dari pangsa pendapatan yang berasal dari mata pencaharian berburuh pertanian, menyewakan ternak dan lain-lain berbanding lurus dengan penguasaan lahan antara 0.1 ha hingga 1 ha keatas. Sedangkan pangsa pandapatan dari pertanian dan diluar pertanian tidak konsisten. Sumbangan pendapatan dari usahatani padi menunjukan pola yang tidak teratur. Pada kelas penguasaan lahan antara 0.1 sampai 0.5 ha masih konsisten makin tinggi penguasaan lahan sawah makin tinggi pula sumbangan pendapatan yang diperoleh. Tetapi secara keseluruhan dari berbagai kelompok kelas lahan sawah, pangsa sumber pendapatan masih tetap didominasi pada usahatani padi. Seperti pada petani yang menguasai lahan sawah antara 0.25 hingga lebih dari 1 ha, pangsa pendapatan utama pertanian masih sebagai sumber pendapatan utama (Tabel.10).

Tabel 10. Struktur Pendapatan Rumahtangga Petani Padi Sawah Menurut Penguasaan Luas Garapan di Sulawesi Selatan, 2007

Luas Lahan Garapan (Ha) Sumber Pendapatan 0.1 - 0.25 0.25 - 0.5 0.5 – 1 >1 Pertanian (Rp.000) 1643 (23.93) 4513 (61.18) 5783 (48.68) 13637 (52.16) Luar usahatani (Rp.000) 0 (0.00) 250 (6.32) 869,56 (7.32) 2263,46 (8.66) Non Pertanian (Rp.000) 5729,64 (83.45) 1285 (32.50) 5652,58 (47.58) 10235,36 (39.15) Total Pendapatan (Rp.000) 6866,21 (100.00) 3954,37 (100.00) 11880,23 (100.00) 26146,01 (100.00) Sumber : Data Primer

Ket : (...) persen thd total pendapatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Input penting dalam mengusahakan lahan adalah pupuk dan benih, sudah banyak kebijakan yang diterapkan dalam mengatur kedua faktor tersebut. Dalam menjalankan kebijakannya ternyata tidaklah mudah masih banyak kendala dan penyimpangan yang mengarah pada usaha mencari keuntungan. Agar kebijakan pupuk dan benih sesuai dengan yang diharapkan disarankan kepada pemerintah untuk lebih menekankan pada aspek hukumnya, dimana dibuat kebijakan yang rinci, jelas, mudah di mengerti dan yang paling penting lebih gencar mensosialisasinya.

Penguasaan lahan merupakan hal yang vital bagi petani, karena selain status, lahan juga merupakan sumber penghasilan keluarga. Di desa Tugu dan Carawali rata-rata lima puluh persen responden tidak memiliki lahan dan di dua desa lagi rata-rata-rata-rata dua puluh persen tidak memiliki lahan. Untuk bisa bercocok tanam masalah lahan bisa diatasi responden dengan cara menyewa, menyakap atau bagi hasil. Bagi petani di Jawa Barat lebih memilih menyewa sedangkan di provinsi Sulawesi Selatan lebih senang bagi hasil/menyakap.

Hampir lima puluh responden mencurahkan waktunya untuk menggarap lahan sawahnya dan dari segi pendapatan di desa Tugu, Simpar dan Carawali rata-rata 80 persen responden mengantungkan pendapatan dari hasil lahan sawah tersebut, hanya desa Salu Jambu setengah respondennya yang mengantungkan pendapatan di lahan sawah.

Kontribusi pendapatan dari pertanian bagi petani yang menguasai lahan antara 0,1 – 0,25 Ha hanya 29 persen di Jawa Barat dan 24 persen di Sulawesi Selatan. Kontribusi ini menjadi lebih besar apabila petani memiliki lahan lebih dari satu hektar, hal ini terlihat di provinsi Jawa Barat sebesar 79 persen dan 52 persen di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini mengartikan pendapatan petani sangat tergantung dari luasan garapan lahan. Agar tujuan mewujudkan kembali swasembada beras dan usaha meningkatkan kesejahteraan petani dapat diwujudkan, maka disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masalah penguasaan lahan, sekaligus mendorong pemerintah mempercepat menetapkan dan menjalankan reformasi undang-undang agraria

DAFTAR PUSTAKA

--- Jelaskan Program Pangan Kepada Rakyat. Kompas. Minggu 20 Juli 2008 --- Polisi Gagalkan Penyelewengan Urea, Kompas. Kamis 11 September

2008

--- Jangan Mengorbankan Kreativitas Petani. Kompas, Rabu 10 September 2008

--- Super Toy Masih Rendah, Kompas, Kamis, 9 Oktober 2008 --- Ganggu Stabilitas Harga. Kompas, Sabtu, 11 Oktober 2008 --- Kebutuhan Urea Tak Pernah Terpenuhi. Rabu, 15 Oktober 2008

--- Petani Penerima Pupuk Bersubsidi Dibatasi. Kompas, Jumat Oktober 2008

--- MSP Rugikan Petani Serdang Bedagai. Kompas, Rabu 10 September 2008

--- Perlu Aturan Lebih Rinci. Kompas. Senin, 29 September 2008

--- Kelangkaan Benih Padi Di Sumatera Selatan Picu Maraknya Pemalsuan. Kompas, Senin, 29 September 2008.

Bappenas dan PSE-KP. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Kerjasama Bappenas dan PSE-KP. Jakarta.

Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004. Pedoman Pengawasan Pupuk Bersubsidi. Direktorat Pupuk dan Pestisida. Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

Kustiawan, A. 1997. Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Pulau Jawa. Prisma No. 1, Tahun XXVII, Januari 1997. LP3ES. Jakarta.

Marisa, Y, dan B. Hutabarat. 1988. Ragam Sumber Pendapatan Rumahtangga di Pedesaan Sulawesi Selatan Dalam F, Kasryno dkk (eds). Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Pedesaan menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Puslit Agro Ekonomi. Hal: 314 -320.

Nurmanaf, A. Rozany, 1988. “Struktur Pendapatan Rumahtangga Petani Padi Sawah di Pedesaan Sumatera Barat”. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

Pakpahan, A., N. Syafaat, A. Purwoto, H.P. Saliem, dan G.S. Hardono. 1992. Kelembagaan Lahan dan Konservasi Tanah dan Air. PSE. Bogor.

Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafaat, S. Friyatno, Saktyanu, K.D., dan R.P. Somaji. 1993. Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Pengunaan Non-Pertanian. PSE. Bogor.

Rachman, Handewi, P. S., dan A. Suparman Hadimuslihat, 1989. “Struktur dan Pendapatan Rumahtangga Pedesaan Jawa Tengah”. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

Syukur, M. 1988. Kajian Aktivitas Tenaga Kerja Rumahtangga Tani di Luar Sektor Pertanian. Studi Beberapa Desa di Jawa Barat. Tesis MS (tidak dipublikasikan) Fakultas Pasca Sarjana IPB. Bogor.

Sumaryanto, H.P. Saliem, N. Syafaat, M. Ariani, S. Friyatno, Saktyanu, K.D., S.H. Suhartini, dan A. Pakpahan. 1994. Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non-Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. PSE bekerjasama dengan Proyek Pembangunan Pertanian. Badan Litbang Deptan. Bogor.

Untung Kasumbogo dan Djafar Shiddieq. Petani Terperangkap. Kompas. Kamis 18 September 2008