i Universitas Sriwijaya

SKRIPSI

FUNGI ENDOFIT TUMBUHAN KARDIA (Bellucia pentamera Naudin) YANG BERPOTENSI

MENGHASILKAN SENYAWA ANTIOKSIDAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Bidang Studi Biologi

PANDU SAPTA NUGRAHA 08041381320011

JURUSAN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2017

FUNGI ENDOFIT TUMBUHAN KARDIA (Bellucia pentamera Naudin) YANG BERPOTENSI

MENGHASILKAN SENYAWA ANTIOKSIDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Bidang Studi Biologi

OLEH:

PANDU SAPTA NUGRAHA 08041381320011

Indralaya, Mei 2017

iii Universitas Sriwijaya

HALAMAN PERSETUJUAN

Karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang Berpotensi Menghasilkan Senyawa Antioksidan” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada tanggal

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan”

-QS.Al-Mujadalah:11-

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku

sangat pedih".

-QS. Ibrahim:7-

“Jadilah bagian dari perubahan yang ingin kamu saksikan di dunia ini.

Tidak semua yang kita lakukan akan menjadi sukses. Tapi, tidak akan ada kesuksesan tanpa melakukan sesuatu.

Keputusasaan hanya akan menekan jiwa, sampai pada keadaan paling buruk.

Tapi semangat hidup yang didasarkan atas keyakinan akan kuasa Tuhan, akan mendatangkan perubahan.

Hidup itu adalah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar walaupun kita tidak menyadarinya “

-Adolf Hitler-

“Bukan hanya kecerdasan anda, melainkan sikap anda yang akan mengangkat anda dalam kehidupan.

Kesuksesan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain melainkan dibandingkan dengan dirimu sebelumnya.

Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung betapa perihnya kebodohan.

Masa-masa paling sulit dalam kehidupan akan menjadi cerita yang paling manis saat sukses kelak.”

-Pandu Sapta Nugraha-

Terima kasih saya ucapkan dan saya persembahkan karya ini, teruntuk :

1. Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya.

2. Kedua Orang tua saya.

3. Saudara laki-laki saya.

4. Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Dr. Hary Widjajanti, M.Si

6. Kedua Pembimbing tugas akhir Ibu Dr. Elisa Nurnawati dan Bapak Dr.Munawar, M.si

7. Team research RISTOJA tentang Eksplorasi Metabolit Senyawa Antibakteri dan Antioksidan dari Fungi Endofitik Tumbuhan Obat Langka Pada Lima Etnis Sumatera Selatan.

8. Partner main, belajar, praktikum, KP, Lab & research :

Dwitya Dewanty, S.Si , M. Aditya Permana, S.Si dan Rasti Puspha Amrina Rosada, S.Si

v Universitas Sriwijaya

HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandu Sapta Nugraha NIM : 08041381320011

Judul :Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang Berpotensi Menghasilkan Senyawa Antioksidan

Menyatakan bahwa skripsi saya merupakan hasil karya sendiri didampingi Tim Pembimbing dan bukan hasil penjiplakan atau plagiat. Apabila ditemukan unsur-unsur penjiplakan atau plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Indralaya, Mei 2017

Pandu Sapta Nugraha NIM. 08041381320011

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandu Sapta Nugraha NIM : 08041381320011

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data penelitian Tugas

Akhir / Skripsi saya yang berjudul “Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang Berpotensi Menghasilkan Senyawa

Antioksidan” merupakan bagian dari penelitian Dr. Hary Widjajanti, M.Si yang didanai oleh Dikti melalui Penelitian Ristoja Tahun 2016.

Semua data untuk keperluan publikasi sepenuhnya adalah hak dan wewenang dari Dr. Hary Widjajanti, M.Si. Demikian surat pernyaataan ini saya buat dengan sebenarnya.

vii Universitas Sriwijaya

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandu Sapta Nugraha NIM : 08041381320011

Judul : Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang Berpotensi Menghasilkan Senyawa Antioksidan

Memberikan izin kepada Pembimbing dan Universitas Sriwijaya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya untuk kepentingan akademik apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mempublikasikan karya penelitian saya. Dalam kasus ini saya setuju untuk menempatkan Pembimbing sebagau penuis korespondensi (Corresponding author).

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya yang menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

Tugas Akhir yang berjudul “Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang Berpotensi Menghasilkan Senyawa

Antioksidan”. Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Bidang Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, memberi arahan, bimbingan, kesabaran, serta saran-saran dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, khususnya kepada Ibu Dr. Elisa Nurnawati, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan bapak Dr.

Munawar, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II Tugas Akhir serta bantuan dari semua pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran selama dalam penyusunan proposal tugas akhir ini.

2. Prof. Dr. Ir. Anis Sagaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

3. Prof. Dr. Ishaq Iskandar, M.Sc selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

4. Dr. Munawar, M.Si selaku Ketua Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

5. Doni Setiawan, M.Si selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya selama proses perkuliahan.

6. Dr. Hary Widjajanti, M.Si dan Dr. Marieska Verawaty, M.Si selaku dosen pembahas yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.

7. Seluruh Staf Dosen Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, yang tidak daapt disebutkan satu persatu yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.

ix Universitas Sriwijaya 8. Kedua Orang Tua saya dan kakak-kakak saya, serta keluarga tercinta yang

selalu memberikan semangat dan motivasi.

9. Teman-teman seperjuangan Biologi Angakatan 2013, terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Indralaya, Mei 2017

Penulis

YANG BERPOTENSI MENGHASILKAN SENYAWA ANTIOKSIDAN.

Karya tulis ilmiah berupa Skripsi, Mei 2017.

Pandu Sapta Nugraha: Dibimbing oleh Dr. Elisa Nurnawati, M.Si dan Dr. Munawar, M.Si

Endophytic Fungi of Kardia Plant (Bellucia pentamera Naudin) Potentially to Produce Antioxidant Compounds.

xviii + 62 halaman, 9 gambar, 7 tabel, 16 lampiran.

RINGKASAN

Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) merupakan tumbuhan yang termasuk family Melastomataceae. Tumbuhan famili Melastomataceae mengandung metabolit yang bermanfaat sebagai antibakteri, antiinflamasi dan antioksidan. Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) merupakan tumbuhan yang jumlahnya sedikit dan sulit untuk dijumpai. Etnis meranjat di Sumatera Selatan memanfaatkan tumbuhan ini sebagai obat. Menurut hatra (penyehat tradisional) atau tabib, rebusan daun tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) dipergunakan sebagai salah satu racikan obat yang berkhasiat untuk memulihkan stamina tubuh, sariawan, obat cacing, pengobatan gigitan beracun dari jenis hewan. Kandungan senyawa aktif yang ada pada tumbuhan genus Bellucia seperti senyawa flavonoid, senyawa terpenoid dansenyawa tanin.

Dalam rangka memperoleh senyawa aktif tanpa mengganggu kelestarian tumbuhan ini, eksplorasi fungi endofit tumbuhan yang menghasilkan senyawa aktif bermanfaat obat dapat dilakukan. Fungi endofit yaitu fungi yang tumbuh dan mengkolonisasi di dalam jaringan tumbuhan (inang) terutama pada bagian batang dan daun. Kesamaan senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh fungi endofit ini karena adanya koevolusi transfer genetik yang terjadi dari inangnya. Hal ini dapat mengatasi masalah pada pengambilan tumbuhan obat dalam jumlah banyak dan terus-menerus. Fungi endofit tumbuhan telah terbukti memiliki potensi menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berguna sebagai penghasil senyawa antibakteri, antifungi, antioksidan, penghasil enzim dan lainnya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berguna untuk mengetahui potensi

senyawa antioksidan dari fungi endofit tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) serta karakteristik fenotip dan identifikasi dari fungi

endofit tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang berpotensi sebagai penghasil senyawa antioksidan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai bulan Januari 2017.

Sampel yang digunakan berupa batang dan daun dari tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium

Mikrobiologi dan Laboratorium Genetika dan Bioteknologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Indralaya. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi, isolasi dan pemurnian fungi

xi Universitas Sriwijaya etil asetat, pengujian aktivitas antioksidan berdasarkan Inhibition Consentrate 50 (IC50) dengan metode DPPH (1,1-dipenil-2-pikcrylhidrazyl), analisis kromatografi lapis tipis, dan identifikasi fungi endofit yang berpotensi menghasilkan senyawa antioksidan berdasarkan karakter morfologi.

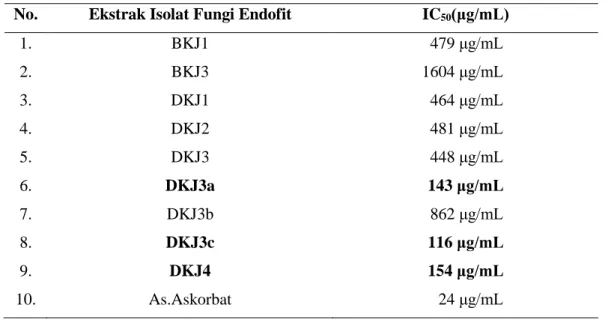

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tumbuhan kardia diperoleh 9 isolat fungi endofit, 2 isolat diperoleh dari bagian batang dan 7 isolat diperoleh dari bagian daun. Fungi endofit di tumbuhkan dan dikultivasi pada medium PDB selama ± 21 hari. Tiga isolat fungi endofit tumbuhan kardia, yaitu isolat DKJ3a, DKJ3c, dan DKJ4 berpotensi sebagai antioksidan dalam menangkap radikal bebas DPPH (1,1- dipenil-2-pikcrylhidrazyl). Nilai IC50 senyawa metabolit isolat fungi DKJ3a = 143 μg/mL, senyawa metabolit isolat fungi DKJ3c = 116 μg/mL dan senyawa metabolit isolat fungi DKJ4 = 154 μg/mL, sedangkan IC50 asam askorbat yang merupakan standar antioksidan = 24 μg/mL. Berdasarkan hasil identifikasi, isolat fungi DKJ3c merupakan Aspergillus fumigatus group, isolat DKJ3a dan DKJ4 merupakan fungi Penicillium sp.

Kata kunci : Antioksidan, Bellucia pentamera Naudin, Fungi Endofit, Aspergillus fumigatus group, Penicillium. Sp

Kepustakaan : 80 (1980-2016).

POTENTIALLY TO PRODUCE ANTIOXIDANT COMPOUNDS.

Scientific papers in the form of Skripsi, Mei 2017.

Pandu Sapta Nugraha: Supervised Dr. Elisa Nurnawati, M.Si dan Dr. Munawar, M.Si

Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) Yang Berpotensi Menghasilkan Senyawa Antioksidan.

xviii + 62 pages, 9 figure, 7 table, 16 attachments.

SUMMARY

The kardia plant (Bellucia pentamera Naudin) is a plant belonging to the Melastomataceae family. Melastomataceae family plant contains metabolites that are useful as antibacterial, antiinflammatory and antioxidants. Kardia plant (Bellucia pentamera Naudin) is plant that are small and difficult to find. Ethnic Meranjat in South Sumatra utilizes this plant as a medicine. According to the hatra

(traditional healer) or the physician, that boiled of leaves kardia (Bellucia pentamera Naudin) are used as one of the nutritious medicinal ingredients

to restore body stamina, thrush, antihelmintic, poisonous bite treatment of the animal species. The active compounds contained in the plant genus Bellucia such as flavonoid compounds, terpenoid compounds and tannin compounds.

In order to obtain the active compound without disturbing the sustainability of this plant, the exploration of plant endophytic fungi that produce active compounds useful drug can be done. Endophytic fungi is a fungi that grows and colonizes in the plant tissue (host), especially on the stem and leaves. The similarity of bioactive compounds produced by these endophytic fungi is due to the genetic transfer co- evolution that occurs from its host. This can solve the problem of taking medicinal plants in large quantities and continuously. Fungi plant endophytes have been shown to have the potential to produce secondary metabolite compounds that are useful as producers of antibacterial, antifungal, antioxidant, enzyme and other compounds.

This research was conducted in October 2016 until January 2017. Samples used from stems and leaves of kardia plant (Bellucia pentamera Naudin). This research was conducted in the Laboratory of Microbiology and Laboratory of Genetics and Biotechnology, Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sriwijaya University, Indralaya. The stages of the research included the isolation and purification of endophytic fungi, the production and extraction of secondary metabolite compounds using ethyl acetate solvent, the antioxidant activity test based on Inhibition Consentrate 50 (IC50) with DPPH (1,1-dipenyl-2- piccrylhydrazyl) method, thin layer chromatography, and identification of endophytic fungi that potentially produce antioxidant compounds based on morphological characters.

xiii Universitas Sriwijaya fungi, 2 isolates obtained from stem and 7 isolates obtained from leaf. Endophytic fungi was grown and cultivated on PDB medium for ± 21 days. Three isolates of kardia plant endophytic fungi, were DKJ3a, DKJ3c, and DKJ4 isolates had potential as antioxidants in capturing DPPH free radicals (1,1-dipenyl-2- piccrylhydrazyl). IC50 value of metabolite compound of fungi isolate DKJ3a = 143 μg/mL, metabolite compound of fungi isolate DKJ3c = 116 μg/mL, and metabolite compound of fungi isolate DKJ4 = 154 μg/mL, while IC50 of ascorbic acid which was a standard antioxidant = 24 μg / mL. Based on the identification result, DKJ3c fungi isolates were Aspergillus fumigatus group, DKJ3a and DKJ4 isolates were Penicillium sp fungi.

Keywords : Antioxidant, Bellucia pentamera Naudin, Endophytic Fungi, Aspergillus fumigatus group, Penicillium sp.

Bibliography: 80 (1980-2016)

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

LEMBAR PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS... v

SURAT PERNYATAAN ... vi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... vii

KATA PENGANTAR ... viii

RINGKASAN ... x

SUMMARY ... xii

DAFTAR ISI ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.4. Manfaat Penelitian ... 4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) ... 5

2.1.2. Deskripsi Morfologi dan Klasifikasi Tumbuhan Kardia ... 5

2.1.2. Manfaat Tumbuhan Kardia ... 7

2.2. Fungi Endofit ... 7

2.3. Senyawa Metabolit Sekunder Fungi Endofit ... 8

2.3.1 Potensi Antioksidan... 9

2.4. Radikal Bebas dan Antioksidan ... 10

2.4.1 Radikal Bebas dan Senyawa Antioksidan ... 10

2.4.2 Antioksidan ... 11

2.4.3 Metode Pengujian Aktiivitas Antioksidan ... 12

BAB 3. METODE PENELITIAN 3.1. Waktu dan Tempat ... 15

3.2. Alat dan Bahan ... 15

xv Universitas Sriwijaya

3.3. Cara Kerja ... 15

3.3.1. Pengambilan Sampel ... 15

3.3.2. Pembuatan Medium dan Sterilisasi Alat dan Bahan ... 16

3.3.3. Isolasi Fungi Endofit ... 16

3.3.4. Kultivasi dan Ekstraksi Metabolit Sekunder Fungi Endofit Menggunakan Etil Asetat ... 17

3.3.5. Uji Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Metabolit Sekunder Fungi Endofit Menggunakan Metode DPPH ... 17

3.3.6. Analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Senyawa Metabolit Sekunder Fungi Endofit Tumbuhan Kardia ... 18

3.3.7. Karakterisasi dan Identifikasi Fungi Endofit yang Memiliki Potensi Sebagai Antioksidan ... 19

3.3.7.1. Karakterisasi Fungi Endofit yang Memiliki Potensi Sebagai Antioksidan ... 19

3.3.7.1.1. Karakterisasi Morfologis Makroskopis Fungi ... 19

3.3.7.1.2. Karakterisasi Morfologis Mikroskopis Fungi ... 19

3.3.7.2. Identifikasi Fungi Endofit yang Memiliki Potensi Sebagai Antioksidan ... 20

3.3.8. Variabel yang Diukur ... 20

3.3.9. Penyajian Data... 20

3.3.10. Analisis Data ... 20

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Isolasi Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) ... 22

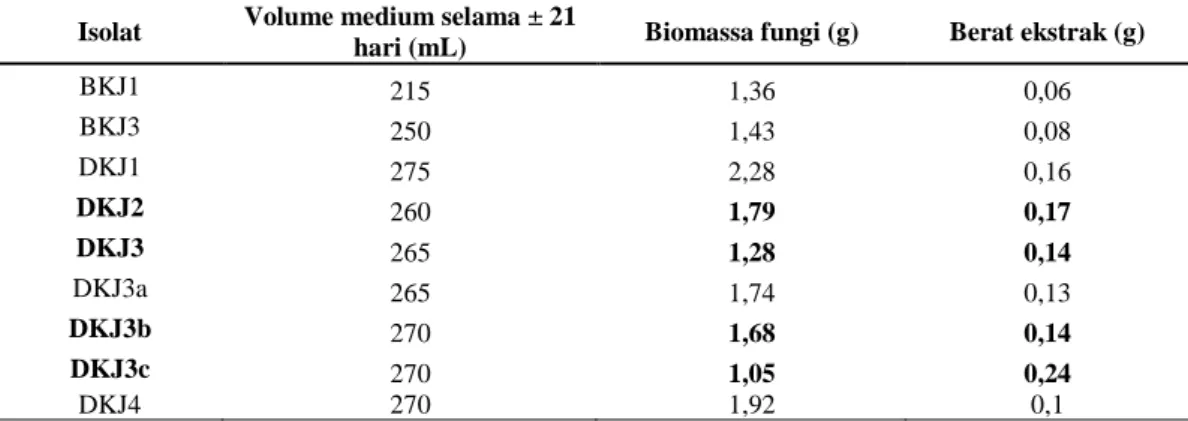

4.2. Kultivasi dan Ekstraksi Metabolit Sekunder Fungi Endofit Menggunakan Etil Asetat ... 23

4.3. Aktivitas Antioksidan Isolat Fungi Endofit Tumbuhan Kardia ... 24

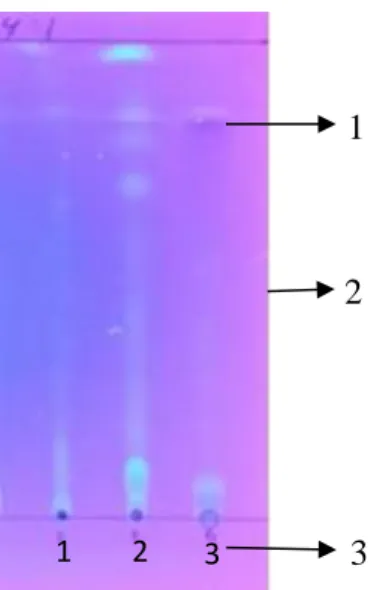

4.4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Senyawa Metabolit dalam Ekstrak ... 27

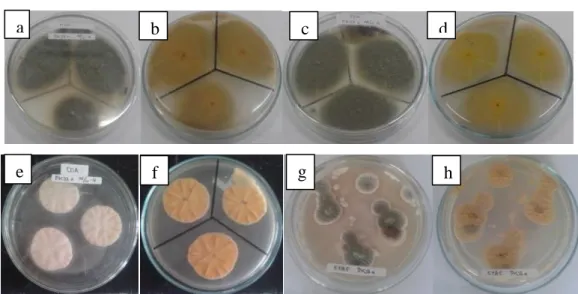

4.5. Karakterisasi dan Identifikasi Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang Memiliki Potensi Sebagai Antioksidan ... 29

4.5.1. Karakterisasi dan Identifikasi Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) Isolat DKJ3a... 29

4.5.2. Karakterisasi dan Identifikasi Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) Isolat DKJ3c ... 31

4.5.3. Karakterisasi dan Identifikasi Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) Isolat DKJ4 ... 32

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 38

5.2. Saran ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

LAMPIRAN ... 45

Gambar 2.1. Morfologi Tumbuhan Kardia ... 6 Gambar 2.1. Mekanisme Penerimaan Donor Radikal Atom Hidrogen ... 14 Gambar 4.1. Analisis Krommatografi Lapis Tipis (KLT) Menggunakan

Eluen N-Heksan : Etil Asetat dengan Perbandingan 4:1

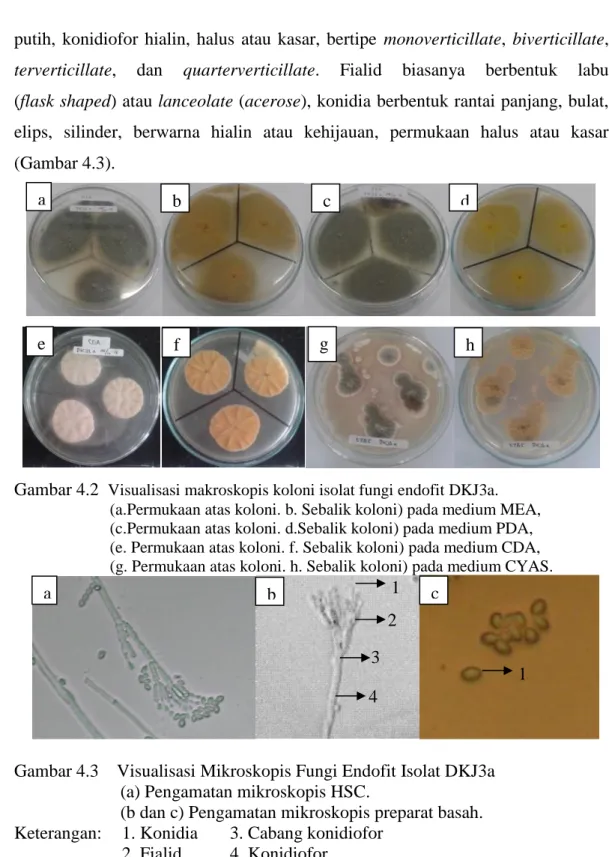

Dibawah Sinar UV 366 nm ... 27 Gambar 4.2. Visualisasi Makroskopis Koloni Isolat Fungi Endofit

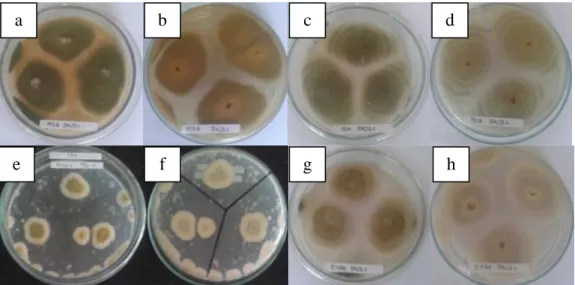

DKJ3a ... 30 Gambar 4.3. Visualisasi Mikroskopis Koloni Isolat Fungi Endofit

DKJ3a ... 30 Gambar 4.4. Visualisasi Makroskopis Koloni Isolat Fungi Endofit

DKJ3c ... 31 Gambar 4.5. Visualisasi Mikroskopis Koloni Isolat Fungi Endofit

DKJ3c ... 32 Gambar 4.6. Visualisasi Makroskopis Koloni Isolat Fungi Endofit

DKJ4 ... 33 Gambar 4.7. Visualisasi Mikroskopis Koloni Isolat Fungi Endofit

DKJ4 ... 33

xvii Universitas Sriwijaya

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 4.1. Isolat Fungi Endofit Tumbuhan Kardia

(Bellucia pentamera Naudin) ... 22 Tabel 4.2. Hasil Kultivasi dan Ekstraksi Metabolit Sekunder Fungi

Endofit Tumbuhan Kardia ... 23 Tabel 4.3. IC50 Ekstrak Metabolit Sekunder Fungi Endofit Dibandingkan

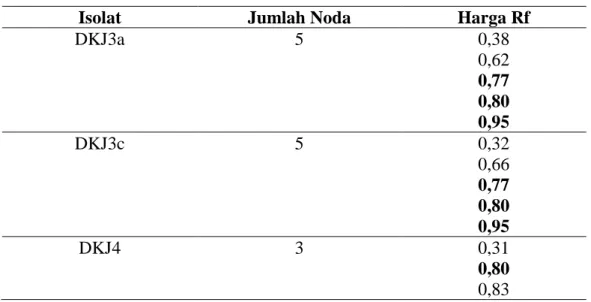

dengan Asam Askorbat (Standar) ... 25 Tabel 4.4. Rf Ekstrak Etil Asetat Metabolit Sekunder Fungi Endofit

Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) dengan

Larutan Pengembang (Eluen) N-heksan : Etil Asetat 4:1 ... 28 Tabel 4.5. Karakterisasi dan Identifikasi isolat DKJ3a Fungi Endofit

Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) ... 34 Tabel 4.6. Karakterisasi dan Identifikasi isolat DKJ3c Fungi Endofit

Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) ... 35 Tabel 4.7. Karakterisasi dan Identifikasi isolat DKJ4 Fungi Endofit

Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) ... 36

Halaman Lampiran 1. Komposisi Medium ... 45 Lampiran 2. Hasil Kultivasi Metabolit Sekunder Fungi Endofit Tumbuhan

Kardia (Bellucia pentamera Naudin) Selama ±21 hari ... 48 Lampiran 3. Uji Signifikansi Korelasi Biomassa Fungi dan Berat Ekstrak

Metabolit Sekunder ... 49 Lampiran 4. Grafik % Inhibisi Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

Endofit Tumbuhan Kardia yang Berpotensi Sebagai

Antioksidan... 50 Lampiran 5. Hasil Pengukuran Absoransi Ekstrak Metabolit Sekunder

Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis ... 51 Lampiran 6. Tabel Hasil % Inhibisi dan Transformasi % Probit Inhibisi

Ekstrak Metabolit Sekunder Fungi Endofit Tumbuhan

Kardia (Bellucia pentamera Naudin) ... 52 Lampiran 7. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

BKJ1 ... 53 Lampiran 8. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

BKJ3 ... 54 Lampiran 9. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

DKJ1 ... 55 Lampiran 10. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

DKJ2 ... 56 Lampiran 11. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

DKJ3 ... 57 Lampiran 12. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

DKJ3a ... 58 Lampiran 13. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

DKJ3b ... 59 Lampiran 14. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

DKJ3c ... 60 Lampiran 15. Analisis Data Ekstrak Metabolit Sekunder Isolat Fungi

DKJ34 ... 61 Lampiran 16. Analisis Data Asam Askorbat (Standar) ... 62

1

Universitas Sriwijaya BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman tumbuhan tropis dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Potensi dari berbagai jenis tumbuhan tropis dalam bidang kesehatan masih belum teruji secara ilmiah. Pemanfaatannya masih terbatas pada penggunaan secara tradisonal. Salah satu tumbuhan yang telah

dimanfaatkan di bidang kesehatan adalah tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin). Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin)

merupakan anggota famili Melastomataceae. Tumbuhan kardia berbentuk pohon (Steenis, 1987). Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) merupakan tumbuhan berasal dari Amerika Selatan, dibawa dan diperkenalkan pertama kali di Bogor Botanic Garden untuk dibudidayakan sebagai pohon buah (Backer, 1963).

Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) merupakan tumbuhan yang jumlahnya sedikit dan sulit untuk dijumpai. Salah satu etnis di Sumatera Selatan yakni etnis Meranjat, mengenal tumbuhan ini sebagai tumbuhan yang bermanfaat sebagai tumbuhan obat. Menurut hatra (penyehat tradisional) atau tabib yang terpercaya oleh masyarakat etnis Meranjat tersebut, rebusan daun tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) dipergunakan sebagai salah satu racikan obat yang berkhasiat untuk memulihkan stamina tubuh (RISTOJA, 2015). Kegunaan lainnya adalah sebagai obat untuk penyembuhan, ekstrak kulit batang tumbuhan kardia telah digunakan sebagai obat sariawan (Slik, 2009).

Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) adalah salah satu spesies yang termasuk kedalam genus Bellucia. Kandungan senyawa aktif yang ada pada tumbuhan genus Bellucia adalah senyawa flavonoid, senyawa terpenoid dan senyawa tanin (Moura et al., 2013). Senyawa tanin memiliki potensi aktifitas sebagai antioksidan (Cordoves et al., 2001). Tumbuhan genus Bellucia bermanfaat sebagai tumbuhan yang berpotensi menghasilkan senyawa aktif.

Senyawa aktif tersebut digunakan dalam pengobatan tradisional karena memiliki khasiat sebagai produk biologi yang digunakan untuk menangkal racun akibat gigitan hewan, misalnya ular, kalajengking, dan laba-laba (antiofidic). Selain

1

digunakan sebagai pengobatan gigitan hewan beracun juga dapat digunakan untuk pengobatan anti leucorrhea dan sebagai obat untuk perawatan pada penyakit abses (Cruz dan Kaplan, 2004).

Tumbuhan yang berpotensi dalam bidang kesehatan memiliki kandungan senyawa aktif tertentu. Konsentrasi senyawa aktif tumbuhan umumnya rendah, sehingga untuk memperoleh senyawa aktif dalam jumlah besar diperlukan tumbuhan atau bagian tumbuhan dalam jumlah yang besar. Hal ini yang menjadi masalah dikarenakan pengambilan dalam jumlah besar dan terus-menerus dapat mengancam kelestarian tumbuhan ini. Jalan lain dalam memperoleh senyawa aktif yakni dengan cara eksplorasi senyawa yang berasal dari mikroba. Salah satu mikroba penghasil senyawa bioaktif ialah fungi endofit, merupakan fungi yang tumbuh dan mengkolonisasi di dalam jaringan tumbuhan (inang) terutama pada bagian akar, batang dan daun (Hasiani, 2015). Fungi endofit ditemukan pada setiap jenis tumbuhan mulai dari pohon berkayu, herba sampai rumput-rumputan bahkan algae. Fungi endofit dapat diisolasidari semua jaringan tumbuhan (Kumala, 2014).

Fungi endofit yang tumbuh pada medium tertentu seperti jaringan tumbuhan inangnya dapat menghasilkan senyawa yang sejenis atau sama seperti senyawa pada inangnya (Shibuya, 2005). Kesamaan senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh fungi enfofit ini karena adanya koevolusi transfer genetik yang terjadi dari inangnya. Hal ini dapat mengatasi masalah pada pengambilan tumbuhan obat dalam jumlah banyak dan terus-menerus (Hasiani, 2015).

Fungi endofit tumbuhan memiliki potensi menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berguna sebagai penghasil senyawa antibakteri, antifungi, antioksidan, penghasil enzim dan lainnya (Strobel & David, 1988). Produksi senyawa metabolit sekunder dapat dilakukan dengan mengkultur fungi. Metabolit sekunder fungi endofit digunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk melindungi diri dan inangnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Kumala, 2014). Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan fungi endofit dapat bersifat antibakteri, antifungi, antiinflamasi, antikanker, antioksidan, zat pengatur tumbuh dan sebagainya (Zhao, 2010).

Universitas Sriwijaya Senyawa antioksidan dapat menahan dan mengatasi penyakit pada tubuh manusia yang umumnya diawali oleh adanya reaksi oksidasi berlebihan didalam tubuh kita. Oksigen merupakan salah satu unsur yang sangat berperan bagi setiap organisme aerob karena memberikan energi pada proses metabolisme dan respirasi. Namun pada saat kondisi tertentu keberadaan oksigen dapat berimplikasi pada berbagai penyakit maupun kondisi degeneratif seperti kanker, penuaan dan lain-lain. Oksigen radikal bebas beberapa diantaranya memiliki sifat toksik dan sangat reaktif, yang merupakan molekul yang tidak stabil karena tidak memiliki pasangan elektron. Contoh oksigen radikal bebas adalah hidrogen peroksida, superoksida, radikal hidroksil, dan oksigen singlet (Goodman, 2000).

Reaksi oksidasi dapat terjadi setiap saat. Reaksi ini dapat memicu terbentuknya radikal bebas yang sangat aktif, yang dapat mengakibatkan kerusakan struktur maupun fungsi dari sel. Akan tetapi reaktifitas dari radikal bebas tersebut dapat dihambat oleh antioksidan yang melengkapi sistem kekebalan tubuh. Senyawa antioksidan dapat dikatakan mampu melawan serangan radikal bebas (Winarsi, 2007).

Sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang menyebutkan dan menjelaskan mengenai kandungan dan jenis senyawa aktif tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) begitu juga dengan fungi endofit tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang berpotensi menghasilkan senyawa antioksidan.

Penelitian yang ada baru pada anggota genus Bellucia yang lain seperti

Bellucia grossularioides (L.) Triana (Martin et al., 2016), dan Bellucia dichotoma Cogn. (Moura et al., 2014). Penelitian ini penting untuk

dilakukan karena berguna untuk mengetahui potensi senyawa antioksidan dari fungi endofit tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) serta karakteristik

fenotip dan identifikasi dari fungi endofit tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) yang berpotensi sebagai penghasil senyawa

antioksidan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pada bagian batang dan daun tumbuhan kardia terdapat fungi endofit.

2. Apakah terdapat fungi endofit pada tumbuhan kardia yang berpotensi sebagai penghasil senyawa antioksidan.

3. Genus apakah fungi endofit tumbuhan kardia yang menghasilkan senyawa antioksidan berdasarkan karakteristik fenotipik.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh fungi endofit dari batang dan daun dari tumbuhan kardia.

2. Memperoleh fungi endofit dari tumbuhan kardia yang berpotensi sebagai penghasil senyawa antioksidan.

3. Mengetahui genus fungi endofit tumbuhan kardia yang menghasilkan senyawa antioksidan berdasarkan karakteristik fenotipik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta database mengenai fungi endofitik tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) serta senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan dan dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan obat sehingga tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) perlu dilestarikan.

Universitas Sriwijaya BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tumbuhan Kardia (Bellucia pantamera Naudin)

2.1.1 Deskripsi Morfologi dan Klasifikasi Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin)

Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) merupakan tumbuhan yang memiliki buah yang banyak, jenis pohon eksotik yang menyebar dengan cepat.

Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) tumbuhan yang berasal dari Amerika Selatan yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1949 dan dibudidayakan sebagai tanaman buah pada 1950 (Backer, 1963). Tumbuhan ini dapat ditemukan di bagian dalam hutan, bukan di hutan tepi. Tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) tumbuh di ketinggian 1050 mdpl, intensitas cahaya 60 Lux, kelembaban udara 43% dan pH tanah 6 (Junaedi, 2014).

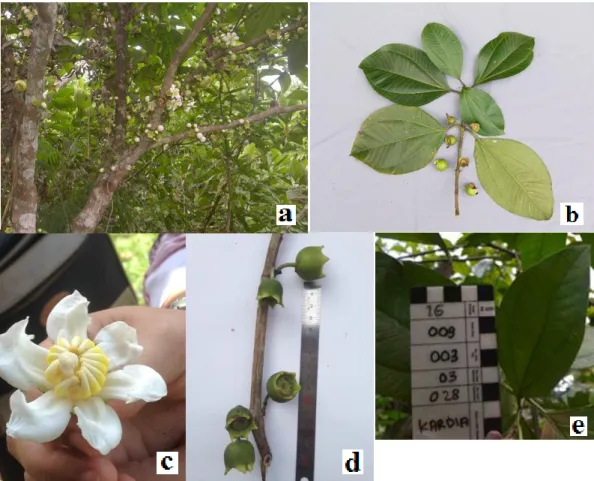

Tumbuhan kardia (Bellucia Pentamera Naudin) memiliki bunga bertipe bunga majemuk tukal yakni suatu bunga majemuk berifat berbatas (cymosus) 3-12 bunga yang panjangnya bisa mencapai 5 cm. Ibu tangkai bunga (pedunculus) berbentuk segiempat dengan panjang ± ½ cm, tangkai bunga (pedicellus)

berbentuk bulat dengan tebal 1½-2cm. Bunga berbentuk periuk (hypanthodium) (Gambar 2.1c) mendekati bentuk bulat atau silinder, sangat tebal, berwarna putih,

dan bersisik dengan panjang 1½-2½ cm (Backer, 1963).

Kelopak daun (sepala) dipisahkan oleh sinus lebar dengan panjang 6-8 mm, mahkota daun (petala) dengan 1-2 alat tambahan seperti gigi kecil di dekat bagian atas, bagian apikal menebal pada satu sisi, berwarna merah muda di luar, putih di dalam, setelah itu berubah menjadi berwarna coklat dengan panjang 2½-3 cm.

Tangkai sari (filamentum) datar dan jelas, kepala sari (anthera) tersembunyi oleh penghubung ruang sari (connectivum) yang berwarna kuning yang tebal, bakal buah (ovarium) bersel 14-15, tangkai kepala putik (stylus) berbentuk lateral melengkung dengan panjang 2½ -3 cm. Buah berwarna kuning pucat berbentuk bulat dengan bagian tengah yang sedikit tertekan (masuk) ke dalam ½ cm dari panjang buah 3-5 cm (Gambar 2.1d) (Tjitrosoepomo, 2011).

Pangkal daun berbentuk bulat telur-oval, ujung daun ada yang runcing (acutus) atau tumpul (obtusus), permukaan daunnya pubescens yakni berbulu

5

pendek jarang dan lembut berwarna coklat dibawahnya, dengan pembuluh yang sangat terlihat jelas dengan panjang 20-35 cm dari 12-35 cm, tangkai daun (petiolus) panjangnya 2½-5½ cm (Gambar 2.1b). Bellucia axinanthera Triana atau Bellucia pentamera Naudin berasal dari Amerika Selatan, yang dibawa dan diperkenalkan di Indonesia, kemudian dibudidayakan atau dikultivasi sebagai pohon buah (Backer, 1963).

Gambar 2.1. Morfologi Tumbuhan Kardia: a. Pohon Kardia (Bellucia pentamera Naudin); b. Ranting Pohon ; c. Bunga ; d. Buah ; e. Daun.

Universitas Sriwijaya

Klasifikasi tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) menurut Backer dan Bakhuizen (1963) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Ordo : Myrtales

Famili : Melastomataceae Genus : Bellucia

Spesies : Bellucia pentamera Naudin

2.1.2 Manfaat Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin)

Tumbuhan Bellucia pentamera Naudin dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk olahan. Misalnya sari buahnya dapat dijadikan sebagai jus, ekstrak kulit batang tumbuhannya dapat dijadikan obat jerawat dan sebagai obat sariawan pada anak-anak balita (Slik, 2009). Di antara anggota genus Bellucia, hanya B. grossularioides dan Bellucia pentamera yang telah diteliti kandungan fitokimianya. Kedua tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat cacing, obat keputihan, obat penawar racun bias serangga dan perawatan abses (Cruz & Kaplan, 2004). Tumbuhan B. grossularioides memiliki manfaat sebagai antibakteri (Martin et al., 2016). Tumbuhan Dissotis tholonii Cogn yang merupakan tumbuhan dari famili Melastomataceae memiliki ekstrak yang bermanfaat sebagai antibakteri, antiinflamasi dan antioksidan (Nono et al., 2014).

2.2 Fungi Endofit

Fungi merupakan suatu organisme heterotrof yang memerlukan senyawa organik sebagai nutrisinya. Struktur sel fungi terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa, yang saling terhubung satu sama lain membentuk seperti jala yang disebut dengan miselium. Istilah fungi endofit yakni mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh inang. Inang yang dimaksud umummnya adalah tumbuhan Fungi endofit dapat bersimbiosis saling menguntungkan dengan tumbuhan inangnya. Fungi endofit dapat tumbuh bersama-sama dengan tumbuhan inangnya

dapat menghasilkan metabolit sekunder tertentu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup fungi tersebut (Kumala, 2014 ; Hung & Annapurna, 2004).

Kemampuan fungi endofit dalam menghasilkan suatu metabolit sekunder menjadikan fungi endofitik sebagai salah satu sumber bahan baru yang dapat dieksplorasiyang berguna sebagai obat (Muharni, 2014). Fungi endofit yang terdapat pada tumbuhan Melastoma malabathricum Melastomataceae seperti Fusarium sp dan Chalaropsis sp yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Munirah, 2010).

2.3 Senyawa Metabolit Sekunder Fungi Endofit

Senyawa metabolit dibagi menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Senyawa metabolit primer merupakan senyawa yang penting untuk pertumbuhan dan kehidupan mahluk hidup. Sedangkan senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa yang tidak digunakan untuk pertumbuhan dan dibentuk dari metabolit primer pada kondisi stress. Contoh metabolit sekunder adalah antibiotik, antioksidan, pigmen, toksin, efektor kompetisi ekologi dan simbiosis, feromon, inhibitor enzim, agen immunomodulasi, reseptor antagonis dan agonis,pestisida, agen antitumor, dan promotor pertumbuhan hewan dan tumbuhan (Nofiani, 2008).

Keberadaan fungi endofit tidak menyebabkan kerugian bagi tanaman inangnya, melainkan dapat melindungi inang dari faktor di luar tumbuhan tersebut. Perlindungan ini disebabkan adanya simbiosis antara tumbuhan tersebut dengan fungi endofit. Fungi endofit mampu membantu proses metabolisme dan menghasilkan metabolit sekunder yang dapat dikatakan juga sebagai metabolit bioaktif yang potensial misalnya seperti zat antibakteri, antiserangga, antivirus dan antioksidan (Kumala, 2014).

Fungi endofit mampu menghasilkan senyawa bioaktif yang baikdengan aktivitas biologis yang sama bahkan lebih besar dari senyawa bioaktif yang diproduksi inangnya (Mufidah et al., 2013). Banyak senyawa bioaktif yang mampu dihasilkan fungi endofit yang berkhasiat sebagai obat, seperti misalnya asam cytonic sebagai antiviral, Naphthopyrone sebagai antibakteri dan senyawa pestacin sebagai antioksidan (Strobel, 2004).

Universitas Sriwijaya Fungi endofit yang berada di dalam tumbuhan pada umumnya ada lebih dari satu jenis, sehingga hal ini dalam menghasilkan metabolit sekunder terjadi adanya interaksi antar mikroorganisme dan juga mikroorganisme dengan tumbuhan inangnya. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan dapat menampung sejumlah besar fungi endofit (Kumala, 2014). Fungi yang menghasilkan senyawa aktif sebagai antioksidan yakni fungi Penicillium janthinellum, Penicillium commune,

Penicillium herque, Eurotium chevalieri dan Aspergillus niger (Kawai et al., 1993).

Fungi Aspergillus terreus mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi, ditunjukkan dengan IC50 sebesar 44 ppm (Nainggolan, 2005). Ekstrak etil asetat dari fungi Aspergillus candidus yang difermentasikan pada medium kultur cair menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat (Chin & Lee, 1997). Ekstrak fungi Aspergillus niger memiliki aktivitas antioksidan tertinggi dibandingkan ekstrak

Aspergillus foetidus, Aspergillus usami dan Aspergillus terreus (Kawai et al., 1994).

Fungi endofit Aspergillus niger yang diisolasi dari tumbuhan kakao memiliki ekstrak senyawa tanin (Anwar, 2006). Senyawa tanin memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Cordoves, 2001). Tumbuhan Bellucia dichotoma Cogn yang merupakan tumbuhan satu genus dengan Bellucia pentamera Naudin memiliki kandungan senyawa tanin, fenol dan flavonoid (Moura et al., 2014). Fungi Aspergillus awamori juga memiliki aktivitas antioksidan walaupun masih tergolong lemah, dilihat dari nilai IC50 dari fungi tersebut. Aspergillus awamori menghasilkan berbagai senyawa yang belum murni melainkan senyawa-senyawa lain kemungkinan senyawa yang tidak mengandung senyawa antioksidan (Lasmaria, 2011).

2.3.1 Potensi Antioksidan

Fungi endofit berpotensi besar dalam pencarian sumber-sumber obat baru.

Hal ini karenakan fungi endofit mudah untuk dikembangbiakkan, memiliki siklus hidup yang pendek serta mampu menghasilkan senyawa bioaktif dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat (Andriani, 2015). Komponen senyawa antioksidan alami tersedia melimpah di alam. Senyawa ini dapat diperoleh dari buah-buahan maupun dari sayur-sayuran. Banyak masyarakat yang belum

memahami yang dimaksud dengan antioksidan, jenis, bahan yang terkandung maupun kegunaannya, serta pemahaman mengenai radikal bebas dan ancaman dari radikal bebas tersebut (Ismail et al., 2012).

Fungi endofit Pestaliopsis microspora dari tumbuhan Terminalia morobensis dapat menghasilkan senyawa pestacin dan senyawa

isopestacin. Senyawa pestacin dan senyawa isopestacin merupakan senyawa yang berkhasiat sebagai senyawa antioksidan. Senyawa isopestacin diduga memiliki kemiripan struktur molekulnya dengan senyawa flavonoid yang berkhasiat sebagai antioksidan (Strobel, 2004).

2.4 Radikal bebas dan Antioksidan 2.4.1 Radikal Bebas

Oksidan merupakan senyawa penerima elektron (electron acceptor), yaitu senyawa yang dapat menarik electron. Radikal bebas merupakan atom atau molekul (kumpulan molekul) yang tidak berpasangan (unpaired electron). Radikal bebas memiliki reaktivitas yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang segera menarik atau menyerang elektron disekitarnya. Senyawa radikal bebas juga dapat mengubah suatu molekul menjadi suatu radikal (Winarsi, 2007).

Senyawa radikal bebas merupakan salah satu produk samping dari metabolisme normal tubuh seperti metabolisme sel, fagositosis, dan metabolisme asam arakidonat. Produksi senyawa radikal bebas terutama Reactive Oxygen

Spicies (ROS) dapat mengalami peningkatan selama dalam kondisi patologis (Singh et al., 2004). Senyawa dari radikal bebas dapat menyerang kelompok

biomakromolekul seperti lipid, protein atau enzim, karbohidrat, DNA dalam sel atau jaringan (Singh et al., 2004; Babrowski, 2005).

Radikal bebas (free radical) juga dapat diartikan sebagai senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbital luarnya. Karena memiliki elektron yang tidak berpasangan, hal ini yang mengakibatkan sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya (Winarsi, 2007).

Elektron yang terikat senyawa radikal yang bersifat ionik, tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan radikal yang berasal dari senyawa yang berikatan kovalen, karena ikatan tersebut digunakan secara bersama-sama pada orbital

Universitas Sriwijaya terluarnya. Senyawa yang memiliki ikatan kovalen merupakan molekul-molekul besar (biomakromolekul), sepeti protein, polisakarida, lipid maupun DNA (Winarsi, 2007).

Radikal bebas juga dapat menyebabkan oksidasi yang memicu kerusakan membran, modifikasi protein, kerusakan DNA dan kematian sel yang diinduksi oleh fragmentasi DNA dan peroksidasi lipid. Kerusakan oksidatif terkait yang diakibatkan produksi Reactive Oxygen Spicies (ROS) tidak hanya terlibat dalam toksisitas xenobiotik tetapi juga dalam mekanisme patofisiologi dalam penuaan, beberapa penyakit jantung (aterosklerosis), katarak, disfungsi kognitif, kanker (neoplastik), retinopati diabetik, penyakit inflamasi kronis, disfungsi organ, kerusakan pembuluh vaskuler, penyakit neurodegeneratif (Singh et al., 2004;

Babrowski, 2005) asma, obstruktif paru-paru kronis, hipertensi, influensa, infark miokard, pneumonia (Scheibmeir et al., 2005).

2.4.2 Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang berperan sebagai pemberi elektron (Electron donor) atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul yang kecil tetapi memiliki kemampuan untuk menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya senyawa radikal. Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Akibatnya, kerusakan struktur dan fungsi sel akan dihambat (Winarsi, 2007).

Berdasarkan pembentukan dan asal terbentuknya, senyawa antioksidan dalam tubuh suatu makhluk hidup dibedakan menjadi dua yaitu antioksidan endogen dan antioksidan eksogen. Antioksidan endogen merupakan senyawa antioksidan secara alami terdapat dalam tumbuhan, hewan, manusia terdapat baik intra maupun ekstraselular. Antioksidan eksogen yaitu senyawa antioksidan yang ditambahkan dari luar, misalnya pada produk makanan sering ditambahkan antioksidan untuk menghambat kerusakan oksidatif. Hewan dan manusia sering mengonsumsi antioksidan untuk dapat menghambat terjadinya stres oksidatif (Singh et al., 2004; Aqil et al., 2006).

Antioksidan dapat berbentuk enzim (misalnya superoksida dismutase atau SOD, katalase, dan glutation peroksidase). Vitamin misalnya vitamin, C, E, A dan

β-Karoten, senyawa lain misalnya flavonoid, bilirubin, albumin, seruloplasmin, dan lain-lain. Antioksidan enzimatis merupakan sistem pertahanan utama (primer) terhadap kondisi stres oksidatif. Antioksidan enzimatis bekerja dengan cara mencegah terbentuknya senyawa radikal yang baru. Selain Antioksidan enzimatis, ada juga antioksidan non-enzimatis yang dapat berupa nutrisi maupun non-nutrisi yang disebut juga antioksidan sekunder yang dapat diperoleh dari asupan bahan makanan (Winarsi, 2007).

Berdasarkan mekanismenya antioksidan dibedakan menjadi dua, yaitu pemutus rantai pembentukan radikal bebas dengan cara mendonasikan elektron untuk menstabilkan radikal bebas, dan antioksidan preventif adalah antioksidan enzimatis yang memerangkap inisiasi radikal bebas sebelum terjadi reaksi berantai oksidasi (Scheibmeir et al., 2005).

Reaktifitas dari radikal bebas dapat dihambat dengan cara menginaktivasi atau menangkap radikal dan memotong propagasi (pemutusan rantai), mencegah atau menghambat pembentukan radikal bebas yang baru, dan memperbaiki (repair) kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Tidak selamanya senyawa oksigen reaktif itu merugikan bagi tubuh. Saat kondisi tertentu senyawa ini berguna untuk membunuh bakteri yang masuk kedalam tubuh. Namun

keberadaannya harus dikendalikan oleh sistem antioksidan dalam tubuh (Winarsi, 2007).

Bila kadar antioksidan seluler dalam tubuh kurang sehingga tidak efektif memerangkap radikal bebas maka diperlukan antioksidan eksogen. Beberapa senyawa-senyawa alamiah eksogen yang terdapat dalam makanan antara lain tokoferol, β-karoten, asam askorbat dan senyawa mikronutrien seng (Zn), selenium (Zn) (Aqil et al., 2006).

2.4.3 Metode Pengujian Aktivitas Antioksidan

Pengujian aktifitas antioksidan suatu senyawa dapat dilakukan dengan empat metode pengujian yang paling umum digunakan yakni metode CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity), metode ABTS (2,2’-azino-bis-[3- etilbenzotiazolin sulfonat]), metode DPPH (1,1-dipenil-2-pikcrylhidrazyl) dan

metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power). Metode CUPRAC

Universitas Sriwijaya (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity), yakni metode yang menggunakan bis (neokuproin) tembaga(II) (Cu(Nc)22+) sebagai suatu pereaksi kromogenik (Apak et al., 2007). Kromogenik merupakan pereaksi warna yang dapat

membentuk senyawa warna kompleks berdasarkan reaksi terhadap kemampuan ion kromium (Suminar, 2007). Pereaksi Cu(Nc)22+ yang berwarna biru akan mengalami reduksi menjadi Cu(Nc)2+ yang berwarna kuning dengan reaksi (Apak et al., 2007):

n Cu(Nc)22+ + AR(OH)n → n Cu(Nc)2++AR(=O)n + n H+

Metode ABTS (2,2’-azino-bis-[3-etilbenzotiazolin sulfonat]), dilakukan pengukuran dengan panjang gelombang λ 734 nm. Larutan ABTS yang akan digunakan didiamkan selama 12-16 jam pada tempat gelap hingga berwarna biru gelap. Metode ABTS memiliki sensitivitas tinggi dan dapat dipakai untuk menganalisa antioksidan pada makanan. Pengujian antioksidan metode ABTS yakni, kemampuan senyawa antioksidan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan untuk menyetabilkan senyawa radikal bebas dengan mendonorkan radikal proton. Berbeda dengan metode DPPH, yakni kemampuan antioksidan suatu senyawa dilihat berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan untuk mendonorkan hidrogen (Fitriana, 2015).

Metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), metode FRAP mampu menentukan kandungan total antioksidan dari suatu bahan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan untuk mereduksi ion Fe3+ menjadi ion Fe2+

sehingga kekuatan antioksidan dari suatu senyawa dapat diasumsikan dengan kemampuan mereduksi dari senyawa tersebut (Halvorsen et al., 2002). Metode inimenggunakan Fe(TPTZ)23+ kompleks besiligan 2,4,6-tripiridil-triazin sebagai pereaksi. Senyawa Fe(TPTZ)23+ berwarna biru akan berfungsi sebagai zat pengoksidasi dan akan mengalami reduksi menjadi Fe(TPTZ)22+ yang berwarna kuning dengan reaksi berikut (Widyastuti, 2010).

Fe(TPTZ)2 3+ + AROH → Fe(TPTZ)22+ + H++ AR=O

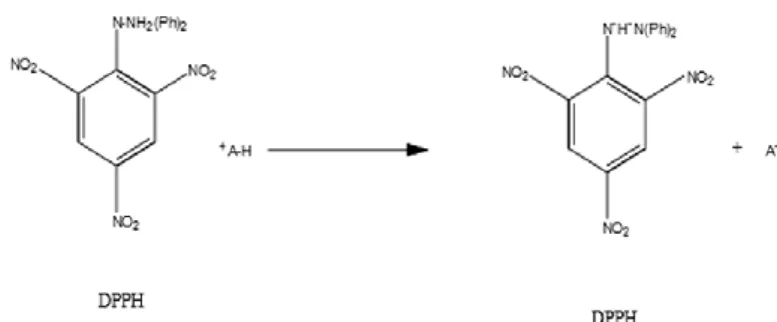

Metode analisa DPPH digunakan untuk menentukan potensi ekstrak dari metabolit sekunder fungi endofit tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) berdasarkan kemampuan menangkap radikal bebas. DPPH merupakan radikal bebas sintetis yang stabil yang dapat mewakili radikal bebas sesungguhnya.

Senyawa ini berwarna ungu jika dilarutkan dalam pelarut metanol (Huang dan Prior, 2005). Penggunaan metanol dapat menstabilkan DPPH (Sharma dan Bath, 2009). DPPH hanya dapat larut pada pelarut organik seperti

methanol, etanol, n-butanol (Kim, 2002).

Metode DPPH dipilih karena penggunaanya yang lebih mudah, tidak memerlukan banyak biaya, baik digunakan dalam pelarut organik dan waktu relatif lebih singkat dalam pengerjaanya (Apak et al., 2007). Kemampuan radikal bebas DPPH dalam menangkap atom hidrogen sampel didasarkan pada kemampuan mereduksi radikal bebas yang ditandai dengan penurunan intensitas warna larutan ungu, karena DPPH menangkap atom hidrogen dari senyawa fenolik sehingga terbentuk senyawa difenil pikrilhidrasin berwarna kuning yang stabil (Chang et al., 2007; Kim et al., 2002). Perubahan warna yang terjadi pada

DPPH tersebut dapat terdeteksi pada panjang gelombang λ 515-517 nm (Hasan et al., 2009).

Gambar 2.2. Mekanisme penerimaan donor radikal atom hidrogen (Kumala, 2014) DPPH dapat menerima electron atau radikal hidrogen dan membentuk molekul diamagnetik yang stabil. Aktivitas scavenger radikal bebas dari sediaan uji diukur melalui perubahan absorbansi DPPH pada λ 517 nm dengan menggunakan spektrofotometer yang menunjukan tereduksinya DPPH yang akan berwarna kuning, dan donor elektron dari larutan dalam pelarut organik seperti metanol akan berwarna ungu (Kumala, 2014).

Nilai serapan dari larutan DPPH sebelum dan sesudah penambahan ekstrak dihitung sebagai persen inhibisi (% Inhibisi). Hasil perhitungan persen inhibisi dimasukan kedalam persamaan regresi dengan absis (sumbu X) sebagai konsentrasi ekstrak (ppm) dan ordinatnya (sumbu Y) sebagai nilai % inhibisi (antioksidan). Nilai IC50 diperoleh dari perhitungan pada saat % inhibisi sebesar

15

Universitas Sriwijaya BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian

Dilaksanakan pada tanggal Oktober 2016 hingga Desember 2016.

Bertempat di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Genetika dan Bioteknologi Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain aluminium foil, autoklaf, botol fial, botol kultur, bunsen, cawan petri, cutter, dry galsky, gunting, jarum ose, hot plate yang dilengkapi magnetic stirrer, kantong plastik, mikropipet 100-1000 µl dan 5-50 µl, mikrotip, mortar, pipet serologis 10 ml, spektrofotometer UV Visible, rotary evaporator, plat silica (TLC Silica gel 60 F254, Merck), tabung reaksi, dan tabung kuvet.

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah alkohol 70%, akuades,

asam askorbat (vitamin C), asam laktat, bagian tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) yaitu daun dan batang, DPPH (1,1-dipenil-2-pikcryl

hidrazyl), etil asetat, metanol, medium Potato Dextrose Agar (PDA), Potato Dextrose Broth (PDB), medium Czapek’s Dox Agar (CDA), medium Malt Extract Agar (MEA), medium Czapek’s Yeast Autosalt (CYAS) dan Dimethyl Sufoxide (DMSO).

3.3 Cara Kerja

3.3.1 Pengambilan dan Sterilisasi Sampel

Pengambilan sampel bertempat di etnis Meranjat Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bagian sampel yang diambil adalah bagian daun dan batang tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin). Sampel dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih untuk membersihkan pasir,tanah atau kotoran yang masih menempel di permukaan bagian tumbuhan tersebut. Lalu dilakukan sterilisasi pada permukaanya dengan

15

cara masing-masing sampel di semprot alkohol 70%, kemudian dibilas dengan akuades steril.

3.3.2 Pembuatan Medium dan Sterilisasi Alat Bahan

Medium yang digunakan meliputi medium Potato Dextrose Agar (PDA), medium Potato Dextrose Broth (PDB), medium Czapek’s Dox Agar (CDA) medium Czapek’s Yeast Autosalt (CYAS), dan medium Malt Extract Agar (MEA). Medium ditimbang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang tertera di botol medium (Lampiran 1). Bahan-bahan medium dilarutkan dengan aquades dan magnetic stirer dimasukan kedalam erlenmeyer yang ditutup menggunakan kapas. Lalu medium dimasak menggunakan hot plate sampai mendidih. Medium yang sudah masak beserta alat-alat yang akan digunakan, disterilisasi menggunakan autoklaf dengan suhu 121oC, tekanan 15 lbs, selama 15 menit.

3.3.3 Isolasi Fungi Endofit

Bagian batang dan daun tumbuhan yang telah steril kemudian dipotong membujur secara aseptik berukuran 1-2 cm, sampel diletakkan di cawan petri yang berisi media Potato Dextrose Agar (PDA) padat. Untuk bagian daun, dihancurkan dalam mortar sambil ditetesi akuades, hingga ekstrak dari daun keluar. Ekstrak tersebut dimasukkan dalam medium PDA padat menggunakan metode spread plate dan diinkubasi selama 2 x 24 jam. Pengamatan dilakukan setiap hari berkisar 3-7 hari sampai tampak fungi yang tumbuh (Kumala, 2014).

Koloni jamur yang telah tumbuh pada medium PDA yang menunjukan sifat morfologi yang berbeda (bentuk, warna dan ukuran koloni), selanjutnya dimurnikan. Pemurnian dilakukan dengan dipindahkan koloni ke medium PDA yang baru. Pemindahan isolat dilakukan dengan cara cawan gores (streak plate), diinkubasi selama 2 x 24 jam. Koloni jamur yang terpisah dan telah murni lalu dibuat kultur kerja dan stok dengan cara menumbuhkan pada medium Potato Dextrose Agar (PDA) miring (Dwidjoseputro, 2010).

Universitas Sriwijaya 3.3.4 Kultivasi dan Ekstraksi Metabolit Sekunder Fungi Endofit

Menggunakan Etil Asetat

Setiap strain fungi endofit dikultur dalam 300 mL medium cair Potato Dextrose Broth (PDB) dan diinkubasi dalam kondisi statik selama lebih

kurang 21 hari untuk menghasilkan metabolit sekunder. Medium yang sudah berubah menjadi pekat dan perubahan warna tidak terjadi lagi selanjutnya diekstraksi menggunakan pelarut etil asetat. Biomassa fungi dipisahkan dari medium dengan cara disaring. Medium diekstrasi cair-cair (partisi) dengan pelarut etil asetat. Pelarut etil asetat dapat menarik senyawa-senyawa semi polar seperti asam fenolat bebas, klorofil, aglikon flavonoid dan lain-lain (Febriani, 2012).

Senyawa metabolit sekunder yang dapat berpotensi sebagai antioksidan yakni alkaloid, flavonoid, senya fenol, steroid, dan terpenoid (Marliana, 2007).

Biomassa fungi yang telah dipisahkan diletakkan di atas kertas Whatman kemudian ditimbang berat basahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60oC untuk dikeringkan. Berat kering didapatkan dengan cara fungi ditimbang. Penimbangan fungi dilakukan setiap hari hingga berat keringnya konstan (Jamal et al., 2008).

3.3.5 Uji Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Metabolit Sekunder Fungi Endofit Menggunakan Metode DPPH

Aktivitas radikal bebas dari sediaan uji diukur melalui perubahan absorbansi DPPH (1,1-dipenil-2-pikcrylhidrazyl) pada panjang gelombang λ 517 nm dengan menggunakan spektrofotometer (Kumala, 2014). Larutan DPPH 0,05 mM dilarutkan dalam metanol. Larutan induk dibuat dengan melarutkan sampel dalam Dimethyl Sufoxide (DMSO) dengan konsentrasi 1000 μg/mL. Variasi konsentrasi sampel yang dibuat dengan pengenceran larutan induk menjadi 200, 100, 50, 25, 12,5, 6,25, dan 0 μg/mL. 0,2 mL dari konsentrasi larutan sampel ditambahkan dengan 3,8 mL larutan DPPH 0,05 mM. Campuran larutan dihomogenkan dan dibiarkan selama 30 menit ditempat gelap. Serapan diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada λmaks 517 nm. Untuk kontrol positif digunakan antioksidan standar (asam askorbat) dengan perlakuan yang sama seperti sampel (Pratiwi et al., 2014). Persen Inhibisi dari masing-masing sampel ditentukan oleh

besarnya hambatan serapan radikal DPPH melalui perhitungan persentase inhibisi serapan DPPH dengan rumus sebagai berikut (Mu’nisa, 2012).

Keterangan :

Ak : Absorban Kontrol As : Absorban Sampel

Persen Inhibisi yang diperoleh dari setiap konsentrasi sampel, kemudian ditentukan IC50 (Inhibition Consentration) dengan menggunakan analisis probit.

Data diolah menggunakan analisa probit antara log konsentrasi larutan uji (x) dengan persentase Inhibisi (y) sehingga diperoleh IC50. Setelah diperoleh IC50

dari setiap sampel, kemudian dilakukan perbandingan antara IC50 setiap sampel dengan IC50 Asam Askorbat atau vitamin C sebagai standar dari antioksidan. Bila IC50 dari sampel ada yang diatas IC50 standar yang digunakan, berarti metabolit sekunder yang dihasilkan dari fungi endofit yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dari standar (Wahdaningsih et al., 2011).

3.3.6 Analisis Kromatografi Lapis Tipis Senyawa Metabolit Sekunder Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin)

Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator, sehingga didapatkan ekstrak kental yang menggunakan pelarut etil asetat kemudian ekstrak metabolit sekunder fungi endofit yang memiliki aktivitas antioksidan dianalisis dengan menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) (Jamal et al., 2008).

Ekstrak kental yang didapat kemudian dilakukan analisis dengan kromatografi lapis tipis (TLC Silica gel 60 F254, Merck) dengan cara ditotolkan pada plat KLT dengan menggunakan pipet kapiler dan dielusi ke dalam gelas beker berisi eluen yang terdiri dari n-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 2:3 sampai batas atas plat KLT untuk mengetahui kandungan metabolit sekundernya melalui pola noda yang terbentuk. Pola kromatogram KLT yang terbentuk kemudian diamati dibawah sinar UV dengan panjang gelombang 365 nm sehingga terlihat jelas perbedaan warna (senyawa) yang terbentuk dalam 1 ekstrak (Elfita, 2014).

Persentase Inhibisi = AK – AS x 100 AK

Universitas Sriwijaya 3.3.7 Karakterisasi dan Identifikasi Fungi Yang Memiliki Potensi Sebagai

Antioksidan

3.3.7.1 Karakterisasi Fungi Yang Memiliki Potensi Sebagai Antioksidan 3.3.7.1.1 Karakterisasi Morfologis Makroskopis Fungi

Karakterisasi morfologi makroskopis dilakukan pada fungi endofit yang aktif sebagai antioksidan yang ditandai dengan nilai IC50 yang rendah, yakni dilakukan dengan cara isolat kapang ditumbuhkan pada medium Czapek’s Dox Agar (CDA), medium Czapek’s Yeast Autosalt (CYAS), medium Malt Extract Agar (MEA), dan medium Potato Dextrose Agar (PDA). Isolat diinokulasikan satu ose ke dalam cawan petri yang berisi masing-masing medium tersebut yang telah padat, lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 3 x 24 jam. Karakter isolat fungi yang diamati meliputi pertumbuhan koloni (lambat/sedang/cepat), diameter koloni, warna koloni, dan warna sebalik koloni hingga hari ketiga (Gandjar et al., 1999).

3.3.7.1.2 Karakterisasi Morfologi Mikroskopis Fungi

Karakterisasi morfologi mikroskopis fungi endofit yang memiliki metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan dilakukan dengan dibuat preparat basah dengan asam laktat dan alcohol 70%, yaitu dengan cara satu ose fungi dari salah satu medium Czapek’s Dox Agar (CDA), medium Malt Extract Agar (MEA), medium Czapek’s Yeast Autosalt (CYAS) dan medium Potato Dextrose Agar (PDA) padat dalam cawan diambil dan digoreskan pada kaca objek lalu diteteskan asam laktat dan alkohol 70% masing-masing 1 tetes, ditutup dengan kaca penutup dan diamati dibawah mikroskop.

Metode HSC (Henrici’s Slide Culture) dilakukan dengan cara kaca objek dan kaca penutup dibersihkan dengan alkohol dan dibakar diatas api bunsen. Satu ose medium Potato Dextrose Agar (PDA) diteteskan pada kaca objek dan tunggu hingga padat. Jarum ose dipanaskan diatas bunsen dan tunggu hingga dingin kembali, kemudian diambil sedikit biakan jamur dan diletakkan pada bagian tengah medium PDA yang telah padat kemudian ditutup dengan kaca penutup.

Akuades steril dimasukan ke dalam cawan petri steril lalu diberi penyangga yang juga steril. Kaca objek yang telah diinokulasikan dengan biakan jamur diletakkan diatas penyangga. Inkubasi dalam suhu ruang selama 2 x 24 jam

kemudian diamati dibawah mikroskop. Morfologi fungi endofit yang diamati, yaitu sel (uniseluler/multiseluler), hifa (berseptum/tidak, berpigmen gelap atau hialin), reproduksi (seksual/aseksual), percabangan hifa, dan spora aseksual (bentuk, warna, permukaan, dan diameter) (Gandjar et al., 1999).

3.3.7.2 Identifikasi Fungi Yang Memiliki Potensi Sebagai Antioksidan

Identifikasi dilakukan dengan cara mengamati fungi berdasarkan karakter fenotip isolat fungi yang didapatkan dari karakterisasi yang selanjutnya

diidentifikasi berdasarkan buku Compendium of Soil Fungi (Domsch, 1980), dan Introduction to Food and Airbone Fungi (Samson, 2004).

3.3.8 Variabel Yang Diukur 1. Biomassa fungi enfofit.

2. Berat ekstrak yang dihasilkan dari isolat fungi endofit.

3. Persen (%) Inhibisi.

4. Inhibition Concentrate 50 (IC50).

3.3.9 Penyajian Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk gambar atau foto, yaitu untuk pengamatan kultivasi fungi endofitdan karakter fungi secara makroskopis serta mikroskopis. Penyajian data dalam bentuk tabel untuk absorbansi isolat senyawa dengan DPPH dan grafik.

3.3.10 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan persamaan probit dan regresi linier. Dari persen peredaman (% Inhibisi) dihitung persamaan regresinya terhadap konsentrasi larutan uji :

Keterangan :

Y = % peredaman radikal bebas / DPPH (absorbansi) b = Koefisien regresi X = Konsentrasi larutan uji (Afrianti et al., 2010). a = Intersept

Y = a + bX

Universitas Sriwijaya Isolat ekstrak yang berpotensi sebagai antioksidan yang telah diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Noda bercak yang terpisah setelah visualisasi pada sinar tampak atau menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 366 nm. Kemudian untuk mengetahui jarak rambat senyawa pada kromatogram dihitung nilai Rf

(Retardation factor). Nilai ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut (Hanani, 2016) :

Keterangan :

a : Jarak rambat senyawa dari titik awal penotolan hingga pusat bercak.

b : Jarak rambat fase gerak dari titik awal penotolan hingga garis depan.

Rf = 𝑎 𝑏

𝑎 b

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

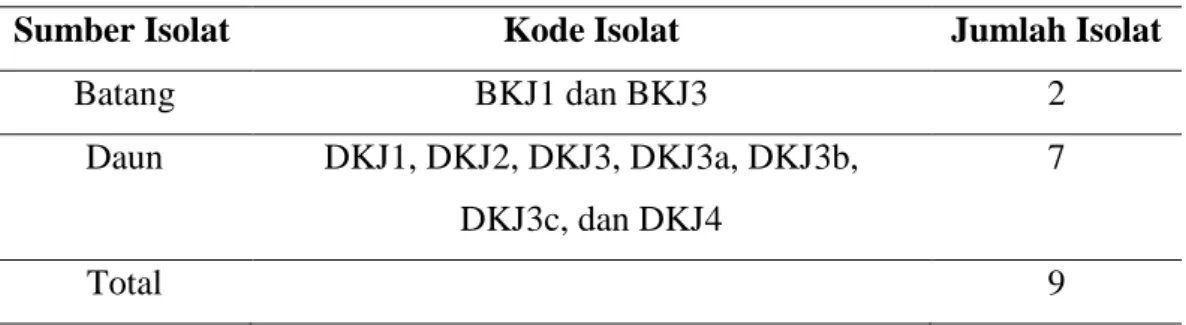

4.1 Isolasi Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin) Berdasarkan hasil isolasi fungi endofit yang telah dilakukan, pada tumbuhan kardia (Bellucia pentamera Naudin) diperoleh 9 isolat fungi endofit yang berhasil diisolasi dan dimurnikan. Menurut Kumala et al. (2007), menyatakan bahwa koloni yang memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk koloni yang lainnya dapat dikatakan sebagai isolat koloni yang berbeda. Dua isolat fungi berasal dari bagian batang (BKJ1 dan BKJ3), dan tujuh isolat fungi berasal dari daun (DKJ1, DKJ2, DKJ3, DKJ3a, DKJ3b, DKJ3c, dan DKJ4) (Tabel 4.1).

Isolat fungi endofit lebih banyak diperoleh dari bagian daun dibandingkan pada bagian batang, hal ini dikarenakan struktur permukaan bagian batang berbeda dengan daun yang menyebabkan fungi lebih mudah dalam menembus jaringan tumbuhan. Seperti yang dikatakan oleh Kumala (2014) bahwa fungi endofit banyak diperoleh dari bagian daun tumbuhan, hal ini dikarenakan pada bagian daun tumbuhan memiliki struktur permukaan yang luas dan jaringan kutikula yang tipis. Hal tersebut yang dapat membantu fungi dalam masuk dan menembus ke dalam jaringan tumbuhan, sedangkan fungi yang terdapat pada bagian batang menurut Sitanggang (2013) bahwa fungi endofit dapat ditemukan pada bagian batang dikarenakan terdapat jaringan pengangkut yakni xylem dan floem yang memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh fungi endofit.

Tabel 4.1 Isolat Fungi Endofit Tumbuhan Kardia (Bellucia pentamera Naudin)

Sumber Isolat Kode Isolat Jumlah Isolat

Batang BKJ1 dan BKJ3 2

Daun DKJ1, DKJ2, DKJ3, DKJ3a, DKJ3b, DKJ3c, dan DKJ4

7

Total 9