Proposal Penelitian

PEMETAAN PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA SABANG MENGGUNAKAN METODE RANDOM FOREST

OLEH :

MUHAMMAD ALI WARDANI NPM. 1705108010052

PROGRAM STUDI ILMU TANAH JURUSAN ILMU TANAH

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DARUSSALAM-BANDA ACEH

2024

i PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemetaan Penggunaan Lahan di Kota Sabang Menggunakan Metode Random Forest”. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa seluruh umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini alhamdulillah dapat terlaksana atas izin Allah dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Sugianto, M.Sc, Ph.D sebagai dosen pembimbing utama dan Bapak Muhammad Rusdi, S.P., M.Si., Ph.D sebagai pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Ir. Sugianto, M.Sc, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Tanah dan Ibu Dr.

Ir. Fikrinda, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Tanah.

3. Ibu Ir. Manfarizah, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan studi ini.

4. Bapak Dr. Ir. Helmi, M.Agric, Sc selaku dosen penguji utama dan ibu Laila Wijaya, S.P, M.Env.Plan, Ph.D selaku dosen penguji anggota yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.

6. Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, motivasi baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan yang telah mendoakan dan membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan berjalan lancar. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan

ii

kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena, itu penulis mengharapkan masukan dan saran, agar skripsi ini lebih baik dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 21 Februari 2024

Muhammad Ali Wardani

iii DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... 3

1.4. Manfaat Penelitian ... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1. Penggunaan Lahan ... 5

2.2. Penginderaan Jauh ... 5

2.3. Klasifikasi Penggunaan Lahan ... 6

2.5. Citra Landsat 8 ... 9

2.6. Klasifikasi Citra Digital ... 10

2.7. Random Forest ... 12

BAB III. METODELOGI PENELITIAN ... 15

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 15

3.2. Alat dan Bahan ... 15

3.3. Metode Penelitian ... 15

3.4. Tahapan penelitian ... 16

3.4.1. Pengumpulan data ... 16

3.4.2. Pra-pengolahan citra ... 16

3.4.3. Analisis Klasifikasi ... 17

3.4.5. Survei Lapangan (Ground Check) ... 17

3.4.6. Uji Akurasi ... 18

DAFTAR PUSTAKA ... 20

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Penutupan Lahan Skala 1:250 000 ... 7 Tabel 2. Spesifikasi Band Citra Landsat 8 OLI/TIRS ... 10

v

DAFTAR GAMBAR

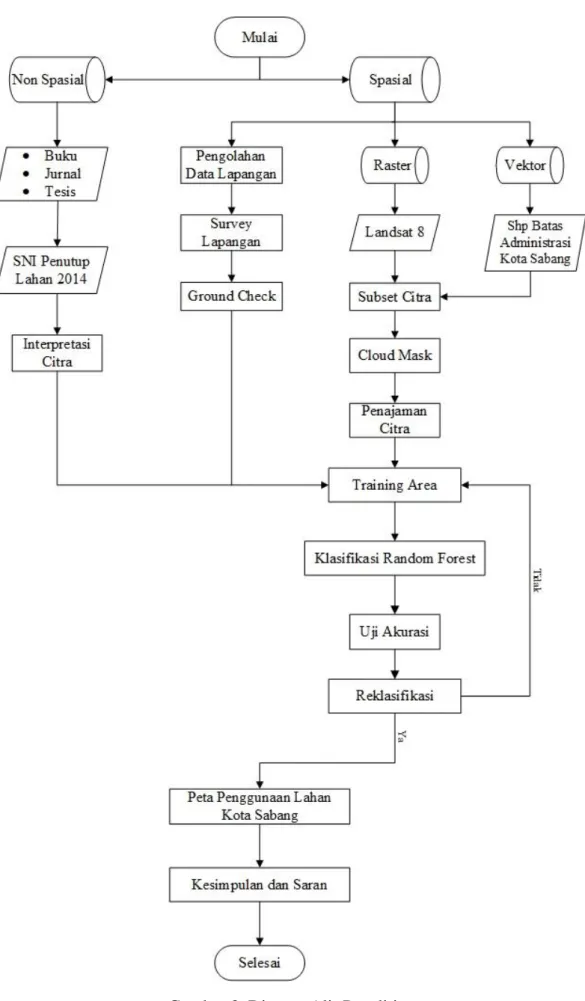

Gambar 1. Algoritma Random Forest ... 13 Gambar 2. Peta Kawasan Kajian ... 15 Gambar 3. Diagam Alir Penelitian ... 19

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Sabang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Aceh. Kota yang merupakan wilayah administratif paling utara Indonesia sekaligus berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand dan India. Wilayah Kota Sabang di kelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudra Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudra Hindia di barat. Kota Sabang memiliki luas wilayah sebesar 122,10 Km2. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Kota Sabang sudah mencapai 42.559 jiwa, dengan kepadatan 278 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Sabang, 2023). Menurut Qanun (2012) tentang RTRW Kota Sabang tahun 2012-2032, penduduk kota sabang terus meningkat dan menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Sabang mencapai 2,13% per-tahun. Selain sebagai kota pariwisata kota sabang memiliki potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan.

Komoditi Kota Sabang mulai dari kelapa, kelapa hibrida, cengkeh, kakao, pinang, kemiri dan randu. Maka dari itu, untuk memanfaatkan potensi Sabang ini diperlukannya informasi mengenai penggunaan lahan untuk pengembangan sumber daya dan pengembangan wilayah.

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital, manusia membutuhkan lahan sebagai tempat keberlansungan hidupnya. Lahan dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber kehidupan dipermukaan bumi seperti dijadikan pemukiman, pertanian, perkebunan, tambang, industri dan sebagainya. Pengertian lahan dapat diartikan sebagai ruang yang berkaitan dengan kegiatan manusia dipermukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), kebutuhan akan lahan terus meningkat di Indonesia, hal ini disebabkan jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat.

Selain itu, pertambahan jumlah penduduk ini mendorong meningkatnya kehidupan sosial dan ekonomi yang selanjutnya menyebabkan kenaikan kebutuhan akan lahan. Pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat.

Kebutuhan akan lahan yang terus meningkat menyebabkan berkurangnya lahan potensial, dimana lahan potensial itu merupakan lahan yang dapat digunakan sebagai penyangga kelestarian lingkungan. Pengembangan pembangunan yang telah dilaksanakan serta masih direncanakan menjadi sangat penting untuk dipikirkan secara matang oleh

pemerintah setempat. Karena lahan tidak dapat bertambah, maka yang terjadi adalah perubahan penggunaan lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan. (Suharyadi dan Hardoyo, 2011). Untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan lahan perlunya pemetaan penggunaan lahan dari wilayah tertentu sebagai data penunjang yang sangat diperlukan dalam pengembangan pembangunan suatu wilayah pusat atau pun kabupaten/kota.

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh berupa data citra satelit dan dikelola melalui sistem informasi geografis adalah salah satu upaya dalam penyajian informasi penggunaan lahan di suatu wilayah secara spasial. Menurut Gong et all., (2013) bahwa kemampuan dalam menyediakan informasi tentang keragaman spasial di permukaan bumi secara luas, cepat dan mudah menjadikan penginderaan jauh sebagai sarana penting dalam pemantauan atau monitoring penggunaan lahan di suatu wilayah. Dengan kata lain, penginderaan jauh merupakan teknologi yang mampu mengatasi permasalahan pengukuran data untuk informasi yang cepat dan akurat (Maspiyanti et al., 2013). Selain itu, seiring dengan meningkatnya kinerja komputasi saat ini, terdapat banyak sekali metode statistik yang telah dikembangkan dalam mengekstraksi informasi penggunaan lahan secara digital melalui data citra penginderaan jauh. Namun hal ini tidak terlepas dari tantangan dalam memilih metode yang paling sesuai untuk klasifikasi penggunaan lahan.

Ekstraksi informasi diperlukan untuk mengolah citra penginderaan jauh menjadi informasi spasial tematik yang disajikan dalam bentuk peta. Proses ekstraksi tersebut umumnya dilakukan berbasis pembelajaran mesin (machine learning). Dalam melakukan klasifikasi, pendekatan tradisional dapat dilakukan dengan pendekatan parametrik seperti Maximum Likelihood Classification dan pendekatan non-parametrik seperti Random Forest. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lu dan Weng (2007) menyatakan bahwa metode klasifikasi non-parametrik lebih berkembang dibandingkan parametrik, yang membutuhkan asumsi sebaran tertentu yang belum tentu cocok dengan sifat data penginderaan jauh. Berdasarkan penelitian Saini dan Ghosh (2018), pendekatan random forest menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan minim kesalahan dibandingkan dengan pendekatan Maximum Likelihood Classification. Hasil penelitian Marlina (2022) menyatakan bahwa hasil klasifikasi penggunaan lahan menggunakan metode Random Forest menunjukkan nilai akurasi keseluruhan yang layak digunakan untuk klasifikasi penggunaan lahan.

3

Random Forest merupakan salah satu metode klasifikasi ensemble populer yang menghasilkan hasil sangat baik untuk berbagai aplikasi penginderaan jauh (Saini dan Ghosh, 2018). Metode Random Forest telah digunakan dalam berbagai aplikasi, namun potensinya belum sepenuhnya dieksplorasi untuk menganalisis citra penginderaan jauh (Kulkarni dan Barrett, 2016). Keunggulan dari Metode Random Forest seperti dalam menghadapi masalah overfitting, belum sepenuhnya dipahami untuk kasus klasifikasi yang spesifik seperti kemiripan objek vegetasi di wilayah tertentu mengingat penggunaan lahannya yang cukup kompleks.

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini akan berfokus identifikasi penggunaan lahan menggunakan metode Random Forest dan mengetahui performansi terkait dengan tingkat akurasi dari metode tersebut. Untuk mengetahui kebenaran dari klasifikasi metode Random Forest dalam mencerminkan keadaan sebenarnya dilapangan, uji akurasi hasil klasifikasi sangat penting dilakukan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan validitas dan keandalannya dalam mengukur sejauh mana metode tersebut mampu mengklasifikasikan penggunaan lahan dengan benar dan baik dalam mengenali objek yang tepat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana memetakan penggunaan lahan di Kota Sabang menggunakan metode Random Forest ?

2. Bagaimana ketelitian hasil klasifikasi penggunaan lahan dari penggunaan metode Random Forest ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan penggunaan lahan di Kota Sabang menggunakan metode Random Forest.

2. Menganalisis tingkat akurasi (accuracy) hasil dari pemetaan penggunaan lahan menggunakan metode Random Forest.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi secara spasial mengenai penggunaan lahan di Kota Sabang terkini serta dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pemerintah setempat untuk melakukan pengendalian perubahan penggunaan lahan kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi peneliti sebagai dasar refensi khususnya terkait dalam menyajikan informasi penggunaan lahan pada studi lanjutan.

5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penggunaan Lahan

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang (Hardjowigeno et al, 2007). Setiap kegiatan manusia memerlukan ruang dan salah satunya adalah lahan. Pemanfaatan sumber daya lahan oleh manusia terus terjadi setiap tahunnya di permukaan bumi. Keberadaan lahan menjadi suatu hal yang penting untuk dijaga agar kualitas dan kuantitas lahan tidak mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan peruntukannya dalam pemanfaatan oleh manusia.

Penutupan lahan (land cover) ataupun penggunaan lahan (land use) adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian meski memiliki definisi dan aplikasi yang berbeda. Penggunaan lahan (land use) berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara langsung berhubungan dengan lahan, dimana terjadi penggunaan dan pemanfaatan dan sumber daya yang ada serta menyebabkan dampak pada lahan. Produksi tanaman, tanaman kehutanan, pemukiman dan perumahan adalah bentuk dari penggunaan lahan. Sementara, penutupan lahan (land cover) berhubungan dengan vegetasi (alam atau ditanam) atau konstruksi oleh manusia (bangunan dan lain-lain) yang menutupi permukaan tanah.

Sebagai contoh, hutan, padang rumput, tanaman pertanian, rumah merupakan tutupan lahan. Penutupan lahan adalah fakta dari fenomena sederhana yang dapat diamati dilapangan (Baja, 2012).

2.2. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh berasal dari kata Remote Sensing yang memiliki pengertian bahwa suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek dipermukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Penginderaan Jauh (Remote Sensing) merupakan pengamatan suatu obyek menggunakan sebuah alat dari jarak jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan tanpa menyentuh obyeknya secara langsung. Penginderaan jauh adalah pengkajian atas informasi mengenai daratan dan permukaan air bumi dengan menggunakan citra yang diperoleh dari sudut pandang atas (overhead perspective), menggunakan radiasi elektromagnetik dalam satu beberapa bagian dari spektrum

elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi (Campbell, 2011).

Teknologi penginderaan jauh saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya jenis alat, sensor dan sistem penginderaan jauh yang ada. Salah satu misi yang dikembangkan penginderaan jauh adalah untuk merekam data pada permukaan bumi, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk pendataan dan evaluasi pemanfaatan kekayaan alam yang terdapat dibumi. Teknologi penginderaan jauh menghasilkan berbagai jenis citra yang direkam dengan berbagai sensor yang mampu menghasilkan citra dengan berbagai resolusi. Citra yang digunakan diproses dan diinterpretasikan terlebih dahulu untuk menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat untuk aplikasi di berbagai bidang (Murti, 2012).

Terdapat 4 komponen dasar dari sistem penginderaan jauh, yaitu target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Keempat komponen ini bekerjasama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut. Sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan.

Sensor merupakan alat untuk mengumpulkan dan mencatat radiasi elektromagnetik. Energi yang berinteraksi dengan target berfungsi sebagai media untuk meneruskan informasi dari target kepada sensor. Setelah dicatat, data akan dikirimkan ke stasiun penerima dan akan diproses menjadi format yang siap dipakai, salah satunya adalah berupa citra. Radiasi elektromagnetik yang mengenai suatu benda atau objek dipermukaan bumi akan berinteraksi dalam bentuk pantulan, serapan dan transmisi. Tenaga yang diserap, dipantulkan dan ditransmisikan akan berbeda untuk setiap objek tergantung pada jenis materi dan kondisinya. Hal tersebut yang memungkinkan untuk membedakan objek pada citra (Atmanegara, 2014).

2.3. Klasifikasi Penggunaan Lahan

Informasi penutupan lahan adalah suatu perincian dari penutup lahan permukaan bumi dan penggunaan penutup lahan pada suatu daerah. Informasi penggunaan lahan berbeda dengan informasi penutup lahan yang dapat dikenali secara langsung dari citra satelit penginderaan jauh. Sementara informasi penggunaan lahan merupakan hasil kegiatan manusia dalam suatu lahan atau penggunaan lahan atau fungsi lahan, sehingga tidak selalu dapat ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh, namun dapat dikenali dari asosiasi penutup lahannya (Purwadhi dan Sanjoto, 2008).

7

Klasifikasi penutup lahan atau penggunaan lahan adalah upaya pengelompokkan berbagai jenis penggunaan lahan kedalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu.

Klasifikasi penggunaan lahan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses interpretasi atau penafsiran citra penginderaan jauh untuk tujuan pemetaan penggunaan lahan (Bukhari, 2010). Banyak sistem klasifikasi penggunaan lahan yang telah dikembangkan, yang dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu atau pada waktu tertentu.

Salah satu sistem klasifikasi penutupan/penggunaan lahan yang sering digunakan dalam mengklasifikasikan penutupan/penggunaan lahan menggunakan data penginderaan jauh adalah sistem klasifikasi FAO, SNI (2014). United States Geological Survey dan Bakosurtanal (Rusdi, 2005). Pada penelitian ini sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem SNI tahun 2014 seperti pada penyajian Tabel 1 dengan mengelompokkan penutupan lahan, dengan menggunakan kelas penutupan lahan berdasarkan skala 1 : 250 000.

Tabel 1. Klasifikasi penutupan lahan skala 1:250 000

Kelas penutupan lahan Deskripsi

Perairan laut

Semua kenampakan perairan laut, termasuk perairan dangkal, perairan dalam, terumbu karang dan padang lamun.

Danau/telaga alami

Area perairan/genangan permanen yang terbentuk secara alami ditengah daratan, biasanya dicirikan oleh adanya batas yang tegas antara tubuh air dan daratan, serta genangan yang relatif dalam.

Rawa pedalaman

Genangan air tawar yang luas dan permanen di pedalaman daratan dan dicirikan oleh kedalaman genangan yang relatif dangkal, endapan lumpur yang tebal dan luas.

Rawa pesisir

Genangan air payau yang luas dan permanen di wilayah pesisir dan dicirikan oleh kedalaman genangan yang relatif dangkal, endapan lumpur yang tebal dan luas.

Sungai

Tubuh air yang mengalir pada cekungan memanjang, dan terbentuk secara alami. Biasanya membentuk kerapatan alur yang relatif tinggi pada medan yang kasar dan berelevasi tinggi dan kerapatan alur yang rendah, lebih lebar, pada medan yang lebih landai dan berelevasi rendah.

Tubuh air alami lain Semua tubuh air yang terbentuk secara alami lain di luar yang sudah dideskripsikan sebelumnnya.

Hamparan batuan/pasir alami

Hamparan area lahan terbuka yang tersusun dari batuan atau pasir, tidak bervegetasi atau bervegetasi

<4%, dan terbentuk oleh proses-proses alami seperti

misalnya letusan gunung api.

Hamparan pasir pantai

Hamparan lahan terbuka yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di pantai, baik oleh tenaga air maupun tenaga angin ataupun kombinasi keduanya.

Rataan lumpur

Lahan terbuka berupa daratan hamparan lumpur yang berasosiasi dengan aktivitas marin atau fluvial, dan tidak tertutup oleh vegetasi.

Lahan terbuka alami lain Lahan terbuka lain di luar yang dideskripsikan sebelumnya.

Waduk dan danau buatan

Tubuh air atau genangan air permanen hasil rekayasa manusia yang digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya banjir, irigasi, penyediaan air baku, dan sebagainya.

Kolam air tawar

Tubuh air atau genangan air hasil rekayasa, terletak di wilayah pesisir dan punya akses terhadap air laut dan air tawar sekaligus, biasanya berupa gugus (cluster) dengan batas berupa pematang, serta dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk budidaya perikanan dan penampungan air minum/irigasi secara umum.

Saluran air Saluran air hasil rekayasa manusia, baik untuk transportasi, irigasi ataupun drainase.

Tampungan air lain Tempat penampungan air lain di luar yang dideskripsikan sebelumnya.

Lahan terbuka diusahakan Lahan terbuka tanpa bangunan atau penutup vegetasi yang diusahakan dalam arti dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.

Permukaan diperkeras bukan gedung

Lahan terbuka yang permukaannya mengalami perkerasan, konsolidasi atau penguatan struktur dan dibangun untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu.

Bangunan permukiman/campuran Bangunan yang dibuat untuk permukiman (tempat tinggal) dan fungsi lain yang berasosiasi dengan permukiman

Bangunan bukan/permukiman Bangunan yang dibuat untuk kegiatan selain tempat tinggal permanen, terutama meliputi perdagangan dan industri

Hutan lahan tinggi (pegunungan/perbukitan)

Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering pada wilayah upland (perbukitan dan pegunungan) pada elevasi ≥ 300 m di atas permukaan laut

Hutan lahan rendah Hutan yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering pada wilayah berelevasi rendah (<300 m di atas permukaan laut)

Hutan rawa/gambut

Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah berupa rawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut.

Hutan mangrove Hutan lahan basah pada wilayah pesisir berupa daratan yang masih dipengaruhi oleh pasang surut, berlumpur, dan berair payau.

Semak dan belukar Kawasan lahan kering yang telah ditumbuhi dengan berbagai vegetasi alami heterogen dan homogen

9

dengan tingkat kerapatan jarang hingga rapat.

Hutan tanaman Kenampakan hutan dari sisi komposisi struktural vegetasi pada area yang luas, yang berisi pepohonan dengan spesies yang homogen, dan sengaja ditanam untuk fungsi tertentu, termasuk untuk industri

Perkebunan dengan tanaman berkayu keras

Kenampakan liputan vegetasi berupa pepohonan berkayu keras yang sengaja ditanam pada area yang luas untuk dimanfaatkan produknya dalam bentuk bukan kayu, misalnya getah, buah, dan sebagainya Perkebunan tanaman semusim Kenampakan liputan vegetasi berupa tanaman

semusim (bukan tahunan)yang ditanam oleh perusahaan perkebunan atau perkebunan rakyat pada area yang relatif luas untuk mendukung industri.

Tanaman semusim lahan kering Tanaman pertanian berumur pendek, biasanya bukan berupa pohon, yang ditanam di lahan pertanian tanpa irigasi penggenangan (bukan awah); misalnya cabe, jagung, kedelai, ketela, kacang tanah, dan sebagainya.

Tanaman semusim lahan basah (sawah)

Tanaman semusim lahan basah meliputi semua jenis tanaman dan semusim yang memerlukan pengairan dan penggenangan dalam fase pertumbuhannya, misalnya padi dan tebu lahan basah.

Sumber : SNI-2014

2.5. Citra Landsat 8

Landsat 8 adalah satelit yang dilengkapi dengan dua sensor utama yakni Operational Land Manager (OLI) serta Thermal Infrared Sensor (TIRS). Satelit ini diluncurkan oleh NASA pada tanggal 11 Februari 2013 guna melanjutkan misi dari Landsat 7 TM. Penambahan beberapa spesifikasi yang merupakan penyempurnaan dari landsat sebelumnya seperti penambahan jumlah Band, rentang spektrum gelombang elektromagnetik, hingga rentang nilai Digital Number (DN) pada tiap piksel citra. Landsat 8 memiliki orbit dengan ketinggian 705 Km dengan cakupan luas area perekaman 170 x 183 Km (Ikhsan, 2017).

Dibandingkan versi-versi sebelumnya, Landsat 8 memiliki beberapa keunggulan khususnya terkait spesifikasi kanal-kanal yang dimiliki maupun panjang rentang spektrum gelombang elektromagnetik yang ditangkap. Sebagaimana telah diketahui, warna objek pada citra tersusun atas 3 warna dasar, yaitu Red, Green dan Blue (RGB). Dengan makin banyaknya kanal sebagai penyusun komposit RGB, maka warna-warna objek menjadi lebih bervariasi (Sampuro dan Ahmad thoriq, 2016).

Sebelumnya tingkat keabuan atau biasa disebut nilai DN pada citra Landsat berkisar antara 0 – 255. Dengan hadirnya Landsat 8, nilai DN memiliki interval yang lebih panjang, yaitu 0 – 65535. Kelebihan ini merupakan akibat dari peningkatan sensitivitas Landsat dari yang semula tiap piksel memiliki kuantifikasi 8 bit, sekarang telah ditingkatkan menjadi 16

bit. Tentu saja peningkatan ini dapat lebih membedakan tampilan obyek-obyek di permukaan bumi sehingga mengurangi terjadinya kesalahan interpretasi. Tampilan citra pun menjadi lebih halus, baik pada kanal multispektral maupun pankromatik (USGS, 2019).

Kriteria data yang digunakan yaitu citra yang termasuk kategori Tier 1 dengan level pengolahan L1TP, persentase tutupan awan pada daratan kurang dari 10 persen dan nilai RMSE geometrik kurang dari 10 meter. Data Tier 1 yaitu data citra Level 1 dengan tingkat ketelitian geometrik terbaik, citra yang termasuk ke dalam Tier 1 tidak menyimpang lebih dari 12 meter dari titik GCP (Ground Control Point) yang ada di lapangan. Level pengolahan L1TP adalah pengolahan yang menghasilkan kualitas terbaik, data citra telah terkoreksi secara radiometrik dan geometrik menggunakan GCP dan data DEM (Digital Elevation Model) (U.S. Geological Survey, 2019).

Tabel 2. Spesifikasi Band Citra Landsat 8 OLI/TIRS

Band Nama Spektrum Panjang Gelombang (micrometer)

Resolusi Spasial (meter) Operational Land Imager (OLI)

Band 1 Coastal/Aerosol 0,435 – 0,451 μm 30 m

Band 2 Blue 0,452 – 0,512 μm 30 m

Band 3 Green 0,533 – 0,590 μm 30 m

Band 4 Red 0,636 – 0,673 μm 30 m

Band 5 NIR 0,851 – 0,879 μm 30 m

Band 6 SWIR 1 1,566 – 1,651 μm 30 m

Band 7 SWIR 2 2,107 – 2,294 μm 30 m

Band 8 Panchromatic 0,503 – 0,676 μm 15 m

Band 9 Cirrus 1,363 – 1,384 μm 30 m

Thermal Infrared Sensor (TIRS)

Band 10 TIRS-1 10,60 – 11,19 μm 100 m

Band 11 TIRS-2 11,50 – 12,51 μm 100 m

Sumber : NASA (National Aeronautics and Space Administration)

2.6. Klasifikasi Citra Digital

Pada klasifikasi citra digital, secara umum dikenal dengan dua kelompok metode yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Klasifikasi citra digital bertujuan untuk identifikasi kenampakan spektral objek atau segmentasi terhadap kenampakan yang

11

homogen dengan menggunakan teknik kuantitatif. Perbedaan tipe kenampakan menunjukkan perbedaan kombinasi dasar nilai digital piksel pada sifat pantulan (reflektansi) dan pancaran (emisi) spektral yang dimiliki.

Teknik supervised learning dapat diartikan sebagai teknik klasifikasi yang terawasi.

Supervised learning ini melibatkan interaksi analis secara intensif, dimana analis menuntun proses klasifikasi dengan identifikasi objek pada citra (training area). Sehingga pengambilan sampel perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pola spektral pada setiap panjang gelombang tertentu, sehingga diperoleh daerah acuan yang baik untuk mewakili suatu objek tertentu. Sedangkan unsupervised learning yang berarti klasifikasi tidak terawasi merupakan pengklasifikasian hasil akhirnya (pengelompokkan piksel-piksel dengan karakteristik umum) didasarkan pada analisis perangkat lunak (software analysis) suatu citra tanpa pengguna menyediakan contoh-contoh kelas terlebih dahulu (Nurfalaq et.al., 2019).

Metode klasifikasi terbimbing diawali dengan pembuatan daerah contoh untuk menentukan penciri kelas. Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi prototife (cluster) dari sejumlah piksel yang mewakili setiap kelas atau kategori yang diinginkan dengan menentukan posisi contoh dilapangan dengan bantuan peta tutupan lahan sebagai referensi untuk setiap kelasnya. Jumlah kelas yang diambil disesuaikan dengan masing-masing luas penampakan. Secara teoritis, jumlah piksel yang diambil untuk mewakili setiap kelas yaitu sebanyak N+1, dimana N adalah jumlah band yang digunakan.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari matrik ragam-peragam yang singular, dimana piksel per kelasnya tidak bisa dihitung (Jaya, I and Nengah Surati, 2005).

Keunggulan supervised learning adalah memiliki kontrol terhadap informational classes berdasarkan training sampel dan adanya kontrol terhadap keakuratan klasifikasi.

Kekurangannya adalah interpretasi data dipaksakan, pemilihan training sampel belum tentu representatif, dan adanya kelas spektral yang tidak teridentifikasi (Septiani et al., 2019).

Saat ini setelah berkembang metode klasifikasi multispektral yang bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan diantaranya menurut (Jensen, 2005) hard classification atau soft classification tergantung output yang dikehendaki, sedangkan berdasarkan distribusi datanya dapat menggunakan pendekatan parametrik misal Maximum Likelihood Classification atau pendekatan non-parametrik misalnya Random Forest.

2.7. Random Forest

Metode random forest merupakan metode yang dikembangkan dari metode Classification and Regression Tree (CART), metode ini menerapkan metode bootstrap aggregating (bagging) dan random feature selection (Breiman, 2001). Decision Tree (DT) merupakan bagian dari Random Forest (RF) yang merupakan pohon logika untuk membedakan suatu data. Konsep utama dari DT yaitu mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan (rule), yang terdiri dari simpul-simpul yang membentuk pohon berakar (Rokach, 2016). Suatu data yang belum diketahui kelasnya akan diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang ada, namun pada DT bisa saja terjadi tumpang tindih yaitu ketika kelas dan kriteria yang digunakan pada saat klasifikasi sangat banyak yang akan berpengaruh terhadap waktu pengambilan keputusan. Selain dapat mengalami error ketika mengolah data dalam jumlah besar, DT juga sulit mendesain tree yang optimal hal ini dikarenakan kualitas keputusan akhir dari metode tersebut sangat bergantung pada bagaimana pohon-pohon tersebut di desain.

DT digunakan untuk mempelajari klasifikasi dan prediksi pola dari data dan menggambarkan relasi dari variabel attribut x dan variabel target y dalam bentuk pohon (Yu et al., 2018). RF dapat dikatakan sebagai kumpulan dari DT yang beroperasi menjadi suatu gabungan fungsional (Renata and Mewati, 2020). Banyak tree ditumbuhkan yang kemudian membentuk hutan (forest), sehingga analisis dilakukan pada kumpulan tree yang telah dibentuk tersebut. Bagging dan Boosting merupakan metode ensemble yang relatif baru yang telah banyak digunakan. Salah satu metode tersebut adalah algoritma RF yang didasarkan pada konsep Bagging. Bagging menggunakan resampling acak dengan pengembalian pada dataset awal kemudian didapatkan dataset baru guna membangkitkan pohon klasifikasi dengan banyak versi yang dikombinasikan untuk memperoleh prediksi akhir (Otok, 2015). Pada proses bagging digunakan resampling bootstrap guna membangkitkan pohon klasifikasi yaitu suatu teknik bangkitan dengan banyak versi yang kemudian mengkombinasikannya untuk memperoleh prediksi akhir, sedangkan dalam metode RF, proses pengacakan tidak hanya dilakukan pada data sampel saja melainkan juga pada pengambilan variabel independen sehingga pohon klasifikasi yang dibangkitkan akan memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda (Liaw and wiener, 2002).

Pengklasifikasi RF terdiri dari kombinasi pengklasifikasi pohon, setiap pengklasifikasi dibuat menggunakan vektor acak yang diambil sampelnya secara independen dari vektor masukan, dan setiap pohon memberikan suara unit untuk kelas

13

paling populer untuk mengklasifikasikan vektor masukan (Pal, 2005). Proses tersebut dilakukan dengan mengambil keputusan yang paling dominan dari tiap-tiap pohon yang terbentuk. Terdapat banyak pendekatan untuk pemilihan atribut yang digunakan untuk induksi pohon keputusan dan sebagian besar pendekatan menetapkan ukuran kualitas langsung ke atribut. Sedangkan untuk mengklasifikasikan dataset baru, setiap kasus dataset diturunkan ke masing-masing pohon n (Pal, 2005). Pengklasifikasian RF disajikan pada Gambar 1.

Secara umum, RF terdiri dari sekumpulan DT, kumpulan DT tersebut digunakan untuk mengklasifikasi data ke suatu kelas tertentu. Semakin banyak pohon (tree) pada sebuah hutan (forest), maka semakin besar pula akurasi yang didapatkan. Tingkat akurasi dari suatu metode klasifikasi dapat ditingkatkan dengan tujuan memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik dan menurunkan tingkat kesalahan klasifikasi dengan dilakukan metode resampling dalam penyusunan modelnya (Otok, 2015). RF dapat meningkatkan akurasi karena adanya pemilihan secara acak dalam membangkitkan simpul anak untuk setiap node (simpul diatasnya) dan diakumulasikan hasil klasifikasi dari setiap pohon (tree), kemudian dipilih hasil klasifikasi yang paling banyak muncul (Sitorus et al., 2022).

Selain itu, RF menggunakan DT yang tidak memiliki korelasi, sehingga kesalahan prediksi dalam satu DT dapat ditutupi dengan kebenaran yang didapatkan dari pada DT lainnya asalkan arah pembuatan DT benar. RF menghasilkan kumpulan tree tunggal dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda dan diharapkan dari kumpulan tree tunggal tersebut memiliki korelasi yang kecil antar tree-nya. Algoritma RF digunakan karena metode tersebut menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode regresi logistik maupun DT, hal ini karena pada proses pengklasifikasian algoritma ini akan

Gambar 1. Algoritma Random Forest

membuat pohon klasifikasi dalam jumlah yang lebih banyak dan menggabungkan pohon- pohon tersebut untuk menghasilkan akurasi yang tinggi (Renata and Ayub, 2020).

15

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Sabang Provinsi Aceh. Proses analisis pengolahan data dan pembuatan peta dilakukan di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi, Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Penelitian ini mulai dilakukan dari bulan Januari 2024 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian dapat dilihat pada peta yang disajikan pada gambar 2.

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat tulis, kamera, Google Drive, Google Earth Engine (GEE), Global Positioning System (GPS), Laptop yang sudah terinstal Software ArcGIS 10.8, dan QGIS versi 3.32.3. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu peta administrasi Kota Sabang dan citra satelit Landsat 8 OLI.

Sedangkan data non spasial berupa jurnal, buku dan tesis sebagai bahan kajian literatur.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, pra-

Gambar 2. Peta Kawasan Kajian

pengolahan citra, analisis klasifikasi, survei lapangan dan uji akurasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan untuk setiap jenis penggunaan lahan. Sedangkan data sekunder berupa citra Landsat 8 OLI perekaman ahun 2023 yang diperoleh dari Earth Engine Data Catalog.

3.4. Tahapan penelitian

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yang meliputi pengumpulan data, pra- pengolahan citra, analisis klasifikasi, survei lapangan (ground check) dan uji akurasi.

Secara ringkas alur tahapan penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir yang disajikan pada gambar 3.

3.4.1. Pengumpulan data

Pada tahapan ini peneliti akan mengumpulkan beberapa data dan informasi yang akan digunakan untuk proses penelitian, dalam hal ini yaitu studi literatur untuk mencari teori atau informasi yang relevan dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan. Studi literatur diperoleh dari jurnal, buku, artikel dan tesis yang berkaitan dengan metode atau pun penggunaan lahan. Pengumpulan data lainnya seperti software, citra satelit, Shapefile (SHP) administrasi Kota Sabang, dan data penunjang lainnya.

3.4.2. Pra-pengolahan citra

Pra-pengolahan citra merupakan suatu langkah awal pengolahan data citra satelit yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra yang akan digunakan nantinya pada tahap analisis. Pada pra-pengolahan citra diantaranya meliputi:

a) Pemotongan citra

Pemotongan citra (Subset) merupakan suatu proses pemotongan gambar citra sesuai dengan daerah penelitian, sehingga pengolahan data dapat lebih fokus tehadap objek yang diteliti dan lebih mudah untuk dianalisis. Untuk mendapatkan daerah yang di inginkan, maka dapat memotong (Cropping) citra tersebut.

b) Cloud masking

Pemanggilan dataset Landsat 8 dilakukan dengan filter cloud masking untuk memperoleh citra Landsat 8 yang bebas awan. Piksel tanpa awan kemudian diagregasikan dengan filter agregasi median. Filter agregasi median dipilih karena merupakan metode terbaik untuk merepresentasikan kondisi penggunaan lahan teraktual.

17

c) Penajaman citra

Penajaman citra (Pansharpening) merupakan proses penggabungan band Multispektral dengan band Panchromatic yang bertujuan mempertajam resolusi citra.

Proses Pansharpening dilakukan dengan menggunakan Script yang terdapat pada GEE.

d) Training area

Penentuan dan pemilihan training area pada penelitian ini dilakukan dengan interpretasi citra Landsat 8 pada hasil pengolahan citra. Training area merupakan sekumpulan piksel pada citra yang mewakili setiap kelas penggunaan lahan. Penentuan training area ditentukan berdasarkan kesamaan warna citra, pola, bentuk dan asosiasi (Saputra, 2021). Pemilihan training area dilakukan dengan tujuan untuk mengambil informasi statistik kelas-kelas penggunaan lahan. Pengambilan informasi informasi statistik tersebut dilakukan dengan cara mengambil contoh-contoh piksel dari setiap kelas penggunaan lahan dan ditentukan lokasinya pada citra yang telah diproses sebelumnya (hasil Subset).

3.4.3. Analisis Klasifikasi

Pada tahapan ini akan mengidentifikasi beberapa jenis penggunaan lahan dan memodelkan penggunaan lahan tersebut dengan menggunakan metode Random Forest (RF). Metode RF merupakan algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan skema pohon keputusan (decision tree) untuk melakukan identifikasi jenis penggunaan lahan dari data citra yang digunakan. Hasil analisis identifikasi akhir diperoleh dengan mengumpulkan hasil prediksi akhir dari setiap pohon keputusan dengan memilih hasil yang paling umum. Skema analisis dijalankan dengan menggunakan script yang ditulis pada Google Earth Engine.

Proses pemodelan dijalankan dengan menggunakan pengaturan nilai parameter ntree (number of tree) pada rentang 100-1000 dengan kelipatan 100. Penggunaan rentang nilai tersebut digunakan untuk mencari error rate paling rendah atau akurasi tertinggi.

Selanjutnya nilai ntree yang menghasilkan akurasi tertinggi akan digunakan untuk inversi model (pembuatan peta klasifikasi penggunaan lahan).

3.4.5. Survei Lapangan (Ground Check)

Survei lapangan dilakukan pada setiap jenis kelas penggunaan lahan. Survei lapangan bertujuan untuk melakukan pengujian dan kevalidan lebih lanjut kebenaran hasil

klasifikasi dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Survei lapangan atau ground check ini juga bermaksud untuk memperbaiki hasil klasifikasi penggunaan lahan.

3.4.6. Uji Akurasi

Hasil dari klasifikasi dilanjutkan dengan proses analisis ketelitian akurasi. Tahap ini adalah tahap terakhir pada penelitian ini, pada tahap ini akan dilakukan proses uji akurasi yang bertujuan untuk melihat keakuratan metode Random Forest pada hasil analisis citra klasifikasi penggunaan lahan di Kota Sabang. Perhitungan uji akurasi dilakukan dengan metode Kappa accuracy dan Overall accuracy dengan menggunakan rumus dibawah.

Dalam matrik kesalalahan (confusion matrix) akan menghitung akurasi pembuat (producer’s accuracy), akurasi keseluruhan (overall accuracy), besarnya akurasi pengguna (user’s accuracy) serta akurasi kappa (kappa accuracy). Sedangkan menurut (Bukhari, 2010). Nilai-nilai dari producer’s accuracy, user’s accuracy, overall accuracy dan nilai kappa akurasi dapat dihitung dengan persamaan berikut :

Produser’s accuracy = ∑ 𝑋𝑖𝑖

𝑟𝑖=1

𝑋𝑘+

x

100%...(1) User’s accuracy = ∑ 𝑋𝑖𝑖𝑟𝑖=1

𝑋𝑘+

x

100%...(2) Overall accuracy = ∑ 𝑋𝑖𝑖𝑟𝑖=1

𝑋𝑘+

x

100%...(3) Dimana :N = jumlah semua piksel yang digunakan dalam pengamatan r = jumlah baris atau lajur pada matrik kesalahan (= jumlah kelas) 𝑋ii = Jumlah pengamatan di baris i dan kolom i

𝑋+k = jumlah semua kolom pada lajur ke- k 𝑋k+ = jumlah semua kolom pada baris ke- k

Nilai akurasi yang paling banyak dipergunakan adalah akurasi kappa karena nilai kappa tersebut memperhitungkan seluruh elemen matrik. Secara matematis akurasi kappa (kappa accuracy) dinyatakan sebagai berikut:

Kappa Accuracy = 𝑁𝑖=1

𝑟 ∑𝑟𝑖=1𝑋𝑖−∑ 𝑋𝑖+𝑋+𝑖

𝑁2−∑𝑟𝑖=1𝑋𝑖+𝑋𝑖+ ...(4) Dimana :

N = jumlah semua piksel yang digunakan untuk pengamatan

r = jumlah baris/lajur pada matriks kesalahan (sama dengan jumlah kelas) 𝑋i+ = Jumlah semua kolom pada lajur ke- i

𝑋+i = jumlah semua kolom pada lajur ke- i

19

Gambar 3. Diagam Alir Penelitian

20

DAFTAR PUSTAKA

Atmanegara, P. 2014. Analisa Perbandingan Kandungan Klorofil Menggunakan Indeks Vegetasi dengan Data Hymap (Wilayah Studi: Kabupaten Karawang, Jawa Barat).

Disertasi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Badan Pusat Statistik Kota Sabang. 2023. Sosial dan Kependudukan. [daring] Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2020. Hasil Sensus Penduduk 2020. [daring] Badan Pusat Statistik.

Badan Standardisasi Nasional. 2014. SNI 7645-1:2014 Klasifikasi Penutup Lahan – Bagian 1 : Skala Kecil dan Menengah. BSN, Jakarta: Badan Standart Nasional.

Baja, I. S. 2012. Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah. Penerbit Andi, D. I. Yogyakarta.

Breiman, L. 2001. Random Forests. Machine Learning, 45, 5-32.

Bukhari. 2010. Perbandingan Klasifikasi Back Propagation Neural Network Dan Maximum Likelihood Dalam Pemetaan Sebaran Lahan Sawah Dan Tebu Menggunakan Data Landsat Etm + Multi Temporal Bukhari. Institut Pertanian Bogor . Bogor.

Campbell, J. B. 2011. Introduction to Remote Sensing (5th Ed.). The Guilford Press, New York.

Gong, P., Wang, J and Yu, L., 2013. Finer Resolution Observation And Monitoring Of Global Land Cover: First Mapping Results With Landsat TM And ETM+ Data.

International Journal of Remote Sensing, 34 (7), 2607-2654.

Hardjowigeno, S dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ikhsan, A.N. 2017. Pemetaan Tutupan Lahan Dan Sumberdaya Pesisir Sebagai Salah Satu Data Pendukung Dalam Rencana Zonasi Pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Universitas Brawijaya Malang. Malang.

Jaya, I Nengah Surati, N.A. 2005. Methods for Detecting Landslide within Mountainous Area Using Multitemporal SPOT HRV Imageries : A Case Study in Niigata, Japan.

Bull.Facul.Agric.Niigata Univ., 58(2), 109–116.

Jensen, J.R., 2005, Introductory Digital Image Processing : A Remote Sensing Perspective, Third Edition, Pearson Education, Inc., United States Of America.

Kulkarni, A, D and Barrett, L. 2016. Random Forest Algorithm for Land Cover Classification. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 4 (3), pp. 58-63.

Liaw, A and Wiener, M. 2002. Classification and Regression by Random Forest. R news, 2(3), 18-2

21

Lu, D and Weng, Q. 2007. A survey of image classification methods and techniques for improving classification performance. International Journal of Remote Sensing, 28 (5), pp. 823-870.

Marlina, D. 2022. Klasifikasi tutupan lahan pada citra Sentinel-2 kabupaten Kuningan dengan ndvi dan algoritme random forest. Jurnal STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi), 7 (1), pp. 41-49.

Maspiyanti, F., Muhammad, I, F and Aniati, M, A., 2013. Klasifikasi Fase Pertumbuhan Padi Berdasarkan Citra Hiperspektral Dengan Modifikasi Logika Fuzzy. Jurnal Penginderaan Jauh & Pengolahan Data Citra Digital, 10 (1), pp. 39-46.

Murti, S. H. 2012. Pengaruh Resolusi Spasial pada Citra Penginderaan Jauh terhadap Ketelitian Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ilmiah Geomatika. 18 (1), pp. 84-94.

Nurfalaq, A., Jumardi, A. dan Manrulu, R.H. 2019. Identifikasi Tutupan Lahan Kawasan Pemukiman Kelurahan Kambo Kota Palopo Menggunakan Citra Landsat 8 dengan Teknik Unsupervised Clasification. Prosiding Semantik, 2(1), hal.24–31.

Otok, B. W. 2015. Random forest dan multivariate adaptive regression spline (MARS) binary response untuk klasifikasi penderita HIV/AIDS di Surabaya. Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang, 3(1).

Pal, M. 2005. Random forest classifier for remote sensing classification. International journal of remote sensing, 26(1), 217-222.

Purwadhi, S, H and Sanjoto, T, B., 2008. Pengantar Interpretasi Citra Penginderaan Jauh.

LAPAN, Jakarta.

Qanun. 2012. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032. Kota Sabang.

Renata, E and Ayub, M., 2020. Penerapan Metode Random forest untuk Analisis Risiko pada dataset Peer to peer lending. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi p- ISSN, 2443, 2210.

Renata, E and Mewati, A., 2020.Penerapan Metode Random Forest untuk Analisis Risiko pada dataset Peer to peer lending. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 6(3), 462-742.

Rokach, L. 2016. Decision forest: Twenty years of research. Information Fusion, 27, 111- 125.

Rusdi, M. 2005. Perbandingan Klasifikasi Maximum Likelihood Dan Object Oriented Pada Pemetaan Penutupan/Penggunaan Lahan (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues NAD,HTI PT. Wirakarya Sakti Jambi dan Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah). Jurnal Agrista, 12(02), 73-79.

Saini, R and Ghosh, S, K. 2018. Exploring capabilities of Sentinel-2 for vegetation mapping using random forest. Journal The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42 (3), 1499- 1502.

Sampuro, R.M. dan Ahmad thoriq. 2016. Klasifikasi Tutupan Lahan Menggunakan Citra Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) di Kabupaten Sumedang. Jurnal Teknotan, 10(2), 61–70.

Saputra, M.R. 2021. Penggunaan Klasifikasi Artificial Neural Network (ANN) Untuk Pemetaan Tutupan Lahan di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

Septiani, R., Citra, I.P.A. dan Nugraha, A.S.A. 2019. Perbandingan Metode Supervised Classification dan Unsupervised Classification terhadap Penutup Lahan di Kabupaten Buleleng. Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian, 16(2), 90–96.

Sitorus, Z., Hariyanto, E., and Kurniawan, F., 2022. Implementasi Machine Learning Pada Sistem Pemetaan Daerah Rawan Banjir Di Desa Pahlawan Kabupaten Batu Bara. KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer, 3(3), 285-290.

Suharyadi dan Hardoyo, S.R. 2011. Perubahan Penggunaan Lahan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan GunungPati Kota Semarang. Majalah Geografi Indonesia, 25(1), 25–40.

U.S. Geological Survey. 2019. Landsat 8 Data Users Handbook. [daring] Nasa.

Yu, Y., Li, M., dan Fu, Y., 2018. Forest type identification by random forest classification combined with SPOT and multitemporal SAR data. Journal of Forestry Research, 29(5), 1407-1414.