BSTRK

PENGRUH KREDIT KETHNN PNGN DN ENERGI (KKP-E) BRI TERHDP KERGN USHTNI PDI SWH

DI KBUPTEN PRINGSEWU

Oleh Devi riantika

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan KKP-E oleh petani, keragaan usahatani petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E, perbedaan pendapatan usahatani petani penerima KKP-E dan petani bukan

penerima KKP-E, kinerja anggota kelompok tani, dan mengetahui persepsi petani terhadap KKP-E. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei, dengan jumlah sampel sebanyak 23 orang petani penerima KKP-E dan 35 orang petani bukan penerima KKP-E. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu pada Februari hingga Desember 2014. lat analisis yang digunakan adalah deskriptif (kuantitatif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani melakukan

pemanfaatan KKP-E dengan penggunaan di atas 90%. da perbedaan keragaan usahatani antara petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E, yaitu cara tanam, cara memperoleh benih, penggunaan pupuk, pengendalian gulma, penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga, produksi, dan harga jual utput. Pendapatan usahatani petani penerima KKP-E lebih besar dari pendapatan petani bukan penerima KKP-E. Berdasarkan

produktivitas, kinerja petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E masuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan kapasitas, kinerja petani penerima KKP-E masuk ke dalam kategori baik, sedangkan petani bukan penerima KKP-E masuk ke dalam kategori belum baik. Sebagian besar petani mempunyai persepsi baik terhadap KKP-E.

on Performance of Paddy Farming in Pringsewu District

By Devi riantika

This study aims to analyze the use of food security and energy credit (KKP-E) given by an Indonesian bank (RI), the farming performance of farmer recipients and non recipients of the KKP-E, their income difference, the performance of farmer group members, and to determine farmer perceptions on the KKP-E. The method used is a survey, with a total sample of 23 farmer recipients and 35 farmer non recipients of the KKP-E. This research was conducted in the District

Pringsewu in February to December 2014. Data were analyzed descriptively. The results showed that majority of the farmers uses KKP-E with the use of over 90%. There is a significant difference on farming performance of the farmer recipients and non recipients of the KKP-E,which are on the way of planting, obtaining seeds, using fertilizers, controling weed, using family labor and non family labor, production, and selling price of output. The income of the farmer recipients is greater than the income of non recipients of the KKP-E. Based on productivity, the performance of the farmer recipients and non recipients KKP-E are on good categories. Based on capacity, the performance ofthe farmer

recipients of KKP-E is on good category, while the farmer non recipients is not on good category. Most of the farmers have good perceptions of the KKP-E.

ENGARUH KREDIT KETAHANAN ANGAN DAN ENERGI (KK-E) BRI TERHADA KERAGAAN USAHATANI ADI SAWAH

DI KABUATEN RINGSEWU

Oleh

DEVI ARIANTIKA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA ERTANIAN

ada

Jurusan Agribisnis

Fakultas ertanian Universitas Lampung

FAKULTAS ERTANIAN UNIVERSITAS LAMUNG

enulis dilahirkan di ringsewu pada tanggal 08 Desember 1991 sebagai anak

pertama dari tiga bersaudara. utri dari pasangan Bapak Asep Tatang Sudarman

dan Ibu Roma Derta. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari endidikan Taman

Kanak-kanak (TK) Aisyah yang diselesaikan pada tahun 1998, selanjutnya

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah

pada tahun 2004, Sekolah Menengah ertama (SM) Al-Kautsar pada tahun 2007,

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar pada tahun 2010. ada tahun

2010 penulis diterima di Jurusan Agribisnis, Universitas Lampung.

enulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan urbolinggo

Kabupaten Lampung Timur pada Januari hingga Februari tahun 2013 dan

melaksanakan raktik Umum (U) di T. Bank Rakyat Indonesia (ersero), Tbk.

pada Juli hingga Agustus tahun 2013. enulis menjadi anggota Bidang 4

Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi ertanian (HIMASEERTA) pada tahun

periode 2010-2011. enulis menjadi asisten dosen Matakuliah Usahatani dan

ANWACANA

ismillahirrahmanirrahim

Alhamdullilahirabbil ‘alamin, egala puji hanya kepada Allah SWT, Rabb

ekalian alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah ehingga penuli dapat dapat menyeleaikan kripi yang berjudul “PENGARUH KREDIT

KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E) BRI TERHADAP KERAGAAN UAHATANI PADI AWAH DI KEBUPATEN

PRINGEWU”. Shalawat dan alam emoga elalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beerta keluarga dan ahabatnya.

Banyak pihak yang telah memberikan umbangih, bantuan, naihat, erta aran-aran yang membangun dalam penyeleaian kripi ini, karena itu dengan rendah hati penuli mengucapkan terima kaih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Dr. Ir. Raden Hanung Imono, M.P., elaku Doen Pembimbing Pertama ata bimbingan, aran, arahan, naehat, dan motivai yang diberikan.

2. Ir. Adia Nugraha, M.S., elaku Doen Pembimbing Kedua ata bimbingan, aran, arahan, naehat, dan motivai yang diberikan.

5. Dr. Ir. Fembriarti Erry Pramatiwi, M.S., ebagai Ketua Juruan Agribini ata egala maukan, arahan dan naehatnya.

6. Dr. Ir. Wan Abba Zakaria, M.S., elaku Dekan Fakulta Pertanian Univerita Lampung ata emua bimbingan dan bantuan yang diberikan.

7. Karyawan-karyawan di Juruan Agribini, Mba Iin, Mba Ai, Ma Bukhari, Ma Kardi, dan Ma Boim ata bantuannya.

8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Aep Tatang Sudarman, dan Ibunda Roma Derta, erta adik aya Rika Wulandari dan Ricky Achmad Subagja erta eluruh keluarga bear yang telah memberikan kaih ayang, motivai, dan do’a yang tiada henti-hentinya.

9. Teman-teman eperjuangan Kurnia Ayi Pertiwi, Elli Nurhidayati, Annia Incamilla, Tati Muoleha, Wida Ayu Winarni, I Rani Melyaari, Teriia Muharam Seunan, Sui Suanti, Andini Fitria Hadi, Silvia Dara Mitha, Fitria Meiriza, Yuni Elmitaari terima kaih ata dukungan dan emangatnya. 10. Teman-teman tercinta Madu, Ayu, Satra, Meitri, Ita, Lina, Raia, Eria, Ike,

Niya, Aju, Cherry, Doni, Riza, Bara, Altri, Hendra, Dion, Yudha, David, Maryadi, Haan, Wahyu, Rifki, Pram dan eluruh teman-teman angkatan 2010 lainnya yang tidak dapat diebutkan atu per atu, terimakaih ata

keberamaan dan emangatnya elama ini.

12. Rekan-rekan mahaiwa/i Juruan Agribini angkatan 2009, 2011, dan 2012 terimakaih ata keberamaannya.

13. Semua pihak yang tidak dapat diebutkan atu per atu, yang telah membantu penuli dalam menyeleaikan tulian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balaan terbaik ata egala bantuan yang telah diberikan dan tetap menanamkan emangat untuk berbuat baik dalam diri kita. Semoga karya kecil yang maih jauh dari keempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penuli memohon maaf jika ada kealahan pada penulian dan kepada Allah SWT penuli mohon ampun.

Bandar Lampung, 8 Deember 2014 Penuli,

Halaman

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, AN HIPOTESIS...11

. Tinjauan Pustaka ...11

1. Modal ...11

2. Kredit ...13

3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ...14

3.1 Ketahanan pangan dan ketahanan energi...16

3.2 Kebutuhan indikatif ...17

3.3 Indikator keberhasilan program KKP-E ...19

4. Usahatani Padi...19

4.1 gronomi padi ...19

4.2 Budidaya padi ...20

4.3 Faktor produksi padi ...21

5. Struktur Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan Usahatani Padi ...21

5.1 Struktur penerimaan usahatani padi sawah ...21

5.2 Struktur biaya usahatani padi sawah ...22

5.3 Pendapatan usahatani padi sawah ...23

5.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan ...26

6. Teori Kinerja Usahatani ...29

7. Konsep Persepsi ...32

7.1 Proses persepsi ...33

7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ...35

8. Kajian Penelitian Terdahulu ...35

C. Hipotesis ...41

III. METOE PENELITIAN...42

. Konsep Dasar dan Definisi Operasional ...42

B. Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, dan Metode Pengambilan Sampel ...45

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data ...48

D. Metode nalisis Data ...49

1. Pemanfaatan Modal KKP-E ...50

2. Keragaan Usahatani Padi Sawah...50

3. Uji Beda Pendapatan ...50

4. nalisis Kinerja nggota Kelompok Tani ...54

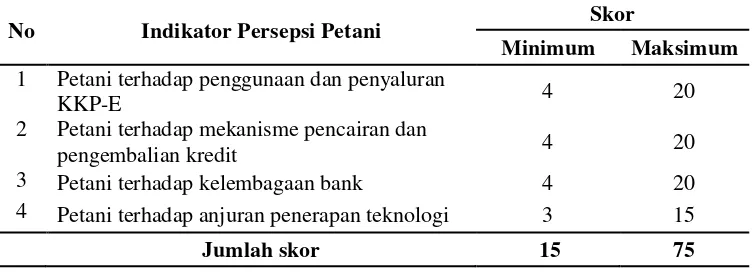

5. Persepsi petani ...56

IV. GAMBARAN UMUM AERAH PENELITIAN ...61

. Kabupaten Pringsewu ...61

1. Lokasi Penelitian...61

2. Kondisi Topografi ...62

2.1 Kemiringan Lahan ...62

2.2 Ketinggian Lahan ...63

3. Gambaran Umum Usaha Pertanian dan Potensi Pertanian di Kabupaten Pringsewu ...63

4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu ...65

B. Kecamatan Gadingrejo ...66

1. Lokasi Penelitian ...66

2. Kondisi Topografi dan Tanah ...67

3. Kondisi Penduduk, Lahan, dan Mata Pencaharian ...67

C. Kecamatan Sukoharjo ...69

1. Lokasi Penelitian ...69

2. Kondisi Topografi dan Tanah ...69

3. Kondisi Penduduk, Lahan, dan Mata Pencaharian ...70

D. Gambaran Umum Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo ...70

1. Bank Pelaksana dan Plafon KKP-E ...70

2. Suku Bunga, Sumber Dana dan Risiko Kredit ...71

3. Persyaratan dan Kewajiban Kelompok Tani ...72

4. Mekanisme Pencairan dan Pengembalian KKP-E ...73

V. HASIL PENELITIAN AN PEMBAHASAN...75

. Karekteristik Petani Responden ...75

1. Umur Petani Responden ...75

2. Tingkat Pendidikan Formal ...76

3. Pekerjaan Sampingan ...78

8. Status Kepemilikan Lahan ...84

B. Pemanfaatan Modal KKP-E Oleh Petani ...85

C. Keragaan Usahatani Padi ...88

1. Pola Tanam Padi Sawah ...88

2. Kegiatan Budidaya Padi...89

2.1 Pengolahan tanah ...91

2.2 Persemaian ...91

2.3 Benih ...92

2.4 Cara tanam ...93

2.5 Pemupukan ...94

2.6 Pengendalian gulma ...96

2.7 Pengendalian hama dan penyakit ...97

2.8 Tenaga kerja ...98

2.9 Panen ...98

2.10 Pasca panen ...99

2.11 Produksi dan harga jual ...100

2.12 Sumber modal ...100

3. Input dan Biaya Sarana Produksi ...101

3.1 Benih padi ...103

3.2 Pupuk ...104

3.3 Pestisida ...105

3.4 Tenaga kerja ...105

3.5 Pendapatan usahatani padi ...106

D. Uji Beda Pendapatan Petani Penerima KKP-E dan Petani Bukan Penerima KKP-E ...112

E. Kinerja nggota Kelompok Tani di Kabupaten Pringsewu ...115

1. Kinerja nggota Kelompok Tani Berdasarkan Produktivitas ...115

2. Kinerja nggota Kelompok Tani Berdasarkan Kapasitas ...117

F. Persepsi Petani Padi Terhadap KKP-E ...119

1. Persepsi Petani Terhadap Penggunaan dan Penyaluran KKP-E ...120

2. Persepsi Petani Terhadap Mekanisme pencairan dan Pengembalian Kredit ...121

3. Persepsi Petani Terhadap Kelembagaan Bank ...123

4. Persepsi Petani Terhadap Peningkatan Penerapan Teknologi njuran...124

VI. KESIMPULAN AN SARAN...126

. Kesimpulan ...126

B. Saran ...127

AFTAR TABEL

Tabel Halaman

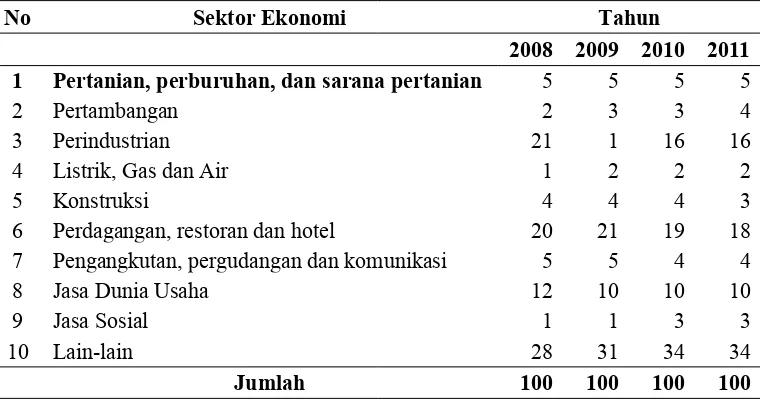

. Kredit bank umum berdasarkan sektor ekonomi

Tahun 2008-20 ...4

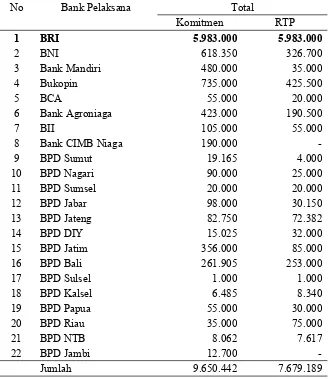

2. Komitmen dan rencana tahunan penyaluran kredit ketahanan pangan dan energi berdasarkan bank pelaksana, 204 ...6

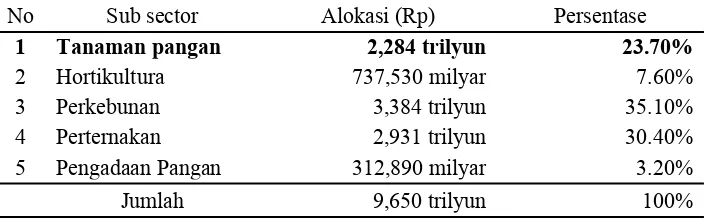

3. Alokasi plafon kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) per sub sektor, 204 ...7

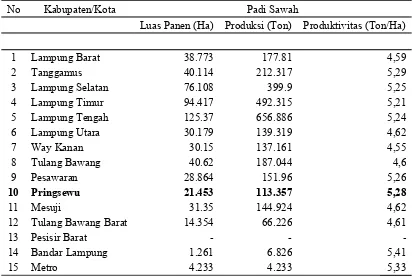

4. Luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 202 ...8

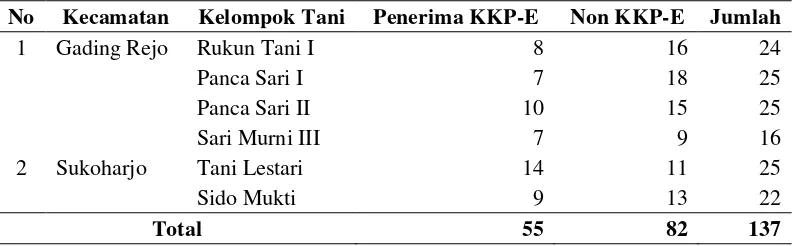

5. Kelompok tani penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu, 203... 46

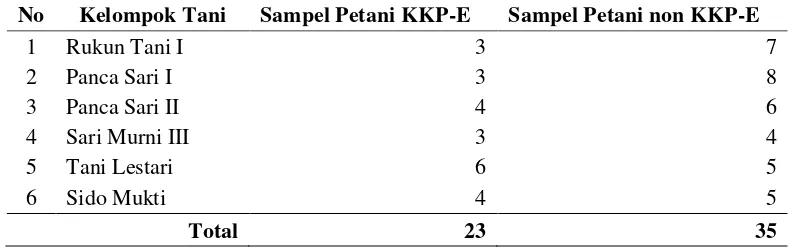

6. Ukuran sampel pada tiap strata, 204 ... 48

7. Alokasi proporsi sampel pada tiap kelompok tani, 204 ... 48

8. Indikator persepsi petani, 204 ... 57

9. Hasil uji validitas ...59

0. Hasil uji reliabilitas...60

. Penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu, 203 ... 65

2. Luas Kecamatan Gadingrejo menurut pekon, 204... 68

3. Jumlah penduduk Pekon Waringin Sari Barat berdasarkan mata pencarian, 204 ... 70

4. Tingkat bunga bank,tingkat bunga peserta KKP-E dan subsidi bunga, 203... 7

5. Sebaran petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E menurut golongan umur, 204 ... 75

6. Sebaran petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E berdasarkan tingkat pendidikan formal, 204 ... 77

7. Sebaran petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E menurut pekerjaan di luar budidaya padi, 204 ... 78

8. Sebaran petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E menurut pengalaman usahatani, 204 ... 80

9. Sebaran petani berdasarkan sumber modal usahatani padi, 204 ... 8

20. Sebaran petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E menurut jumlah tanggungan keluarga, 204 ... 82

2. Luas lahan usahtani padi petani penerima KKP-E dan petani bukan penerimaKKP-E, 204 ... 83

22. Status kepemilikan lahan padi petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E, 204 ... 84

26. Penggunaan jenis pupuk pada petani penerima KKP-E dan petani

bukan penerima KKP-E, 204 ...95 27.nput dan biaya sarana produksi petani penerima KKP-E dan petani bukan

penerima KKP-E per rata-rata luas lahan, 204 ...0 28.nput dan biaya sarana produksi petani penerima KKP-E dan petani bukan

penerima KKP-E per hektar, 204 ...03 29. Rata-rata penerimaan, biaya, pendapatan, dan R/C rasio usahatani

padi petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E

per rata-rata luas lahan, 204 ... 07 30. Rata-rata penerimaan, biaya, pendapatan, dan R/C rasio usahatani

padi petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E

per hektar, 204 ... 09 3. Hasil uji t perbedaan pendapatan petani, 204 ...2 32. Hasil uji t pendapatan rata-rata petani penerima KKP-E dan petani

bukan penerima KKP-E, 204 ...3 33. Kinerja anggota kelompok tani berdasarkan produktivitas usahatani

padi, 204 ...6 34. Kinerja anggota kelompok tani berdasarkan kapasitas usahatani

padi, 204 ...8 35. Persepsi petani terhadap kredit ketahanan pangan dan energi

di Kabupaten Pringsewu, 204 ... 9 36. Persepsi petani terhadap penggunaan dan penyaluran KKP-E, 204 ... 2 37. Persepsi petani terhadap mekanisme pencairan dan pengembalian

kredit, 204 ... 22 38. Persepsi petani terhadap kelembagaan bank, 204 ... 23 39. Persepsi petani terhadap peningkatan penerapan

AFTAR GAMBAR

Gambar Halaman Faktor internal dan eksternal ...26 2 Proses terjadinya persepsi ...34 3 Bagan alur analisis pengaruh kredit ketahanan pangan dan energi

(KKP-E) BRI terhadap keragaan usahatani padisawah

di Kabupaten Pringsewu ...4 4 Pola Tanam Petani Penerima KKP-E dan Petani Bukan

. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan suatu tindakan untuk mengubah kondisi

pertanian dari kondisi yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang

lebih menguntungkan (ong term and sustainabiity). Pembangunan pertanian

berkelanjutan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya dan pelaku

di dalam pembangunan pertanian dalam mempertimbangkan keuntungan yang

diperoleh. A.T. Mosher (983) dalam Arifin (2005) berpendapat bahwa

pembangunan pertanian adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian

baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan menurut Arifin (2005),

pembangunan pertanian adalah kegiatan yang memiliki tiga dimensi yaitu

pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan

lingkungan hidup.

Pembangunan pertanian yang baik untuk Negara Indonesia adalah

pembangunan pertanian yang memiliki pertumbuhan konsisten. Konsistensi

pertumbuhan yang dimaksud adalah pembangunan pertanian yang dilakukan

tidak boleh mengganggu sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada di

sekitarnya, agar pembangunan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan.

2

merata, agar dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan

pangan (Arifin, 2005).

Pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian

nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata

melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri,

pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan

sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktik usahatani

yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian diharapkan dapat

memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena

sebagian besar penduduk Negara Indonesia memiliki mata pencaharian di

sektor pertanian. Sejalan dengan target utama Kementerian Pertanian

200-204 meliputi: () pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;

(2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing

dan ekspor; (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi yang akan

dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus terhadap

tujuh aspek dasar yaitu: () lahan; (2) perbenihan dan perbibitan; (3)

infrastruktur dan sarana; (4) sumber daya manusia; (5) pembiayaan petani; (6)

kelembagaan petani; (7) teknologi dan industri hilir (Kementan,204).

Menurut Ashari (2009), walaupun perannya sangat strategis sektor pertanian

masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya keterbatasan

permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Permasalahan mendasar

bagi pengembangan usaha pertanian adalah lemahnya permodalan pelaku

melalui lembaga keuangan perbankan. Lemahnya kepemilikan modal

disebabkan oleh kecilnya skala usaha sehingga tidak mempunyai kemampuan

untuk melakukan akumulasi modal, sementara lemahnya akses petani kecil

terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan

persyaratan yang tidak sederhana yang harus dipenuhi oleh petani. Di sisi lain

pihak perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian

yang dipandang berisiko tinggi, baik karena gangguan alam seperti banjir dan

kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, maupun fluktuasi harga.

Kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian dapat dipenuhi melalui lembaga

keuangan non perbankan, selain kelembagaan keuangan perbankan. Lembaga

keuangan non perbankan yang ada di masyarakat dapat memberikan dampak

positif dan negatif bagi masyarakat, khususnya bagi petani yang menggunakan

jasa pinjaman tersebut. Dampak positif dari lembaga keuangan non perbankan

yaitu proses pencairan dana yang cepat karena tidak memerlukan administrasi

yang panjang. Dampak negatif dari lembaga keuangan non perbankan yaitu

petani yang meminjam modal ke pedagang besar (tengkulak) diharuskan

menjual hasil panennya kepada pedagang besar (tengkulak) tersebut, sehingga

petani memiliki keterbatasan pasar untuk menjual hasil panennya. Jika petani

dapat menjual hasil panennya selain ke pedagangan besar (tengkulak), maka

petani dapat memperoleh kebebasan pasar yang akan berpengaruh pada

penentuan harga jual gabahnya.

Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan yaitu petani tidak memiliki

4

memiliki kekuatan dalam penentuan harga jual gabah. Permasalahan lainnya

yaitu masih rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian jika dibandingkan

dengan alokasi kredit untuk sektor lainnya. Alokasi kredit oleh bank umum

untuk berbagai sektor ekonomi, salah satunya pertanian pada Tahun

2008-20 dapat dilihat pada Tabel .

Tabel . Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2008-20 (dalam Presentase)

No Sektor Ekonomi Tahun

2008 2009 2010 2011

1 Pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian 5 5 5 5

2 Pertambangan 2 3 3 4

3 Perindustrian 2 6 6

4 Listrik, Gas dan Air 2 2 2

5 Konstruksi 4 4 4 3

6 Perdagangan, restoran dan hotel 20 2 9 8 7 Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 5 5 4 4

8 Jasa Dunia Usaha 2 0 0 0

9 Jasa Sosial 3 3

0 Lain-lain 28 3 34 34

Jumlah 100 100 100 100

Sumber: Bank Indonesia, 203.

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia pada Tabel , dapat diketahui

besarnya alokasi kredit bank umum untuk sektor pertanian, perburuhan, dan

sarana pertanian masih rendah jika dibandingkan dengan sektor lain-lain,

perindustrian, perdagangan, restoran dan hotel, dan jasa dunia usaha. Tinggi

rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian berhubungan erat dengan

ketersediaan modal petani. Permasalahan di sektor pertanian tersebut,

mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor

kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan yaitu subsidi terhadap bunga

kredit bank yang diwujudkan dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

(KKP-E).

Keberhasilan peningkatan produksi pangan di masa lalu dalam pencapaian

swasembada pangan, tidak terlepas dari peran pemerintah melalui penyediaan

kredit program dengan suku bunga rendah dan fasilitas Kredit Likuiditas Bank

Indonesia (KLBI). Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 999 tentang Bank

Indonesia maka tidak tersedia lagi sumber dana dari KLBI. Pemerintah

bekerjasama dengan perbankan pada tahun 2000 menerbitkan Skim Kredit

Ketahanan Pangan (KKP) yang telah mengalami penyesuaian menjadi Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sejak Bulan Oktober 2007.

KKP-E merupakan kredit modal kerja yang diberikan dalam rangka

mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan di Indonesia. Program

Ketahanan Pangan Tahun 200-204 difokuskan pada lima komoditas utama

yaitu padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi. Dalam rangka

mencukupi kebutuhan bahan pangan utama dalam negeri dan mengurangi

ketergantungan impor pangan maka pemerintah mencanangkan program

pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Upaya pencapaian

swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk sub sektor tanaman pangan

ditempuh melalui peningkatan produktivitas hasil, perluasan areal tanam,

pengamanan produksi, program peningkatan kesejahteraan petani, dukungan

6

Pemerintah menunjuk 22 bank sebagai bank pelaksana KKP-E yang terdiri

dari sembilan bank umum dan 3 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Salah

satu bank pelaksana KKP-E adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Komitmen dan rencana tahunan penyaluran KKP-E berdasarkan bank

pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komitmen dan Rencana Tahunan Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Berdasarkan Bank Pelaksana (Rp Juta)

No Bank Pelaksana Total

Komitmen RTP

1 BR 5.983.000 5.983.000

2 BNI 68.350 326.700

3 Bank Mandiri 480.000 35.000

4 Bukopin 735.000 425.500

5 BCA 55.000 20.000

6 Bank Agroniaga 423.000 90.500

7 BII 05.000 55.000

8 Bank CIMB Niaga 90.000

-9 BPD Sumut 9.65 4.000

0 BPD Nagari 90.000 25.000

BPD Sumsel 20.000 20.000

2 BPD Jabar 98.000 30.50

3 BPD Jateng 82.750 72.382

4 BPD DIY 5.025 32.000

5 BPD Jatim 356.000 85.000

6 BPD Bali 26.905 253.000

7 BPD Sulsel .000 .000

8 BPD Kalsel 6.485 8.340

9 BPD Papua 55.000 30.000

20 BPD Riau 35.000 75.000

2 BPD NTB 8.062 7.67

22 BPD Jambi 2.700

-Jumlah 9.650.442 7.679.89

Sumber: Kementerian Pertanian, 204.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui komitmen dan rencana tahunan

penyaluran tertinggi dibandingkan dengan bank lainnya. Pada Tahun 203

penyaluran KKP-E tertinggi di Provinsi Lampung terdapat di BRI Cabang

Pringsewu jika dibandingkan dengan BRI cabang lainnya, dilihat dari

banyaknya kelompok tani yang mengakses KKP-E sebanyak 20 kelompok

tani dan peternak. Kelompok tani dapat mengakses KKP-E untuk berbagai

komoditas, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan

pengadaan pangan. Berikut adalah alokasi plafon KKP-E untuk

masing-masing sub sektor pertanian yang tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Plafon Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Per Sub Sektor.

No Sub sector Alokasi (Rp) Persentase

1 Tanaman pangan 2,284 trilyun 23.70%

2 Hortikultura 737,530 milyar 7.60% 3 Perkebunan 3,384 trilyun 35.0% 4 Perternakan 2,93 trilyun 30.40% 5 Pengadaan Pangan 32,890 milyar 3.20%

Jumlah 9,650 trilyun 00%

Sumber: Kementerian Pertanian, 204.

Data pada Tabel 3 diperoleh dari pedoman teknis KKP-E, berdasarkan data

tersebut dapat diketahui bahwa alokasi plafon KKP-E untuk sub sektor

tanaman pangan memiliki presentase sebesar 23,70% atau sebesar Rp 2,284

trilyun dari alokasi KKP-E secara keseluruhan sebesar 9,650 trilyun. Alokasi

plafon KKP-E untuk sub sektor tanaman pangan salah satunya di alokasikan

untuk tanaman padi. Padi menjadi pangan yang sangat dibutuhkan oleh

8

besar penduduk Indonesia. Komoditas ini dianggap memiliki peranan yang

strategis dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki peran penting dalam memproduksi

padi. Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi penghasil padi di

Indonesia. Padi menjadi komoditas pangan unggulan di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki 3 kabupaten dan dua kota, salah satunya adalah

Kabupaten Pringsewu. Mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten

Pringsewu yaitu bertani dan berdagang. Data mengenai luas panen, produksi

dan produktivitas padi sawah menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung

dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 202.

No Kabupaten/Kota Padi Sawah

Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)

Lampung Barat 38.773 77.8 4,59

2 Tanggamus 40.4 22.37 5,29

3 Lampung Selatan 76.08 399.9 5,25

4 Lampung Timur 94.47 492.35 5,2

5 Lampung Tengah 25.37 656.886 5,24

6 Lampung Utara 30.79 39.39 4,62

7 Way Kanan 30.5 37.6 4,55

8 Tulang Bawang 40.62 87.044 4,6

9 Pesawaran 28.864 5.96 5,26

10 Pringsewu 21.453 113.357 5,28

Mesuji 3.35 44.924 4,62

2 Tulang Bawang Barat 4.354 66.226 4,6

3 Pesisir Barat - -

-4 Bandar Lampung .26 6.826 5,4

5 Metro 4.233 4.233 5,33

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pringsewu menempati

urutan ke empat terbesar dalam produktivitas padi sawah setelah Kota Bandar

Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Tanggamus yang masing-masing

memiliki produktivitas sebesar 5,4 ton/ha, 5,33 ton/ha, dan 5,29 ton/ha.

Besarnya produktivitas padi di suatu wilayah tentu tidak terlepas dari

penggunaan input yang tepat dan baik. Penggunaan input yang baik seperti

benih unggul dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi tanaman

padinya, untuk dapat menggunakan benih unggul, petani membutuhkan

tambahan modal karena benih unggul memiliki harga yang relatif lebih mahal.

Program KKP-E dapat membantu petani padi untuk memperoleh modal bagi

usahataninya. Pada akhirnya diharapkan ada hubungan yang positif antara

besarnya alokasi dana KKP-E untuk sektor tanaman pangan terhadap

peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

. Bagaimana pemanfaatan modal KKP-E oleh petani di Kabupaten

Pringsewu?

2. Bagaimana keragaan usahatani padi petani penerima KKP-E dan petani

bukan penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu?

3. Bagaimana perbedaan pendapatan usahatani petani penerima KKP-E dan

petani bukan penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu?

0

5. Bagaimana persepsi petani terhadap KKP-Edi Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

. Menganalisis pemanfaatan modal KKP-E oleh petani di Kabupaten

Pringsewu.

2. Menganalisis keragaan usahatani padi petani penerima KKP-E dan petani

bukan penerima KKP-E di Kabupaten Pringsewu.

3. Menganalisis perbedaan pendapatan usahatani padi petani penerima

KKP-E dan petani bukan penerima KKP-KKP-E di Kabupaten Pringsewu.

4. Menganalisis kinerja anggota kelompok tani di Kabupaten Pringsewu.

5. Mengetahui persepsi petani terhadap KKP-E di Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

. Bagi pemerintah atau instansi terkait, sebagai sarana evaluasi keberhasilan

KKP-E yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Pringsewu dan pengaruhnya

terhadap usahatani padi di Kabupaten Pringsewu.

2. Bagi petani, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan

modal KKP-E, serta sebagai informasi dalam pemanfaatan KKP-E sebagai

akses permodalan usahatani padi.

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi,

acuan, bahan perbandingan serta informasi dalam melihat pengaruh

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Modal

Modal adalah syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha, demikian pula

dengan usahatani. Tanah serta alam sekitarnya dan tenaga kerja adalah

faktor produksi asli, sedangkan modal dan peralatan merupakan subtitusi

faktor produksi tanah dan tenaga kerja. Dengan modal dan peralatan,

faktor produksi tanah dan tenaga kerja dapat memberikan manfaat yang

jauh lebih baik bagi manusia. Dengan modal dan peralatan maka

penggunaan tanah dan tenaga kerja juga dapat dihemat. Oleh karena itu,

modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu land saving capital dan labour

saving capital (Suratiyah, 2008).

Modal dikatakan land saving capital jika dengan modal tersebut dapat

menghemat penggunaan lahan, tetapi produksi dapat dilipatgandakan

tanpa harus memperluas areal. Contohnya pemakaian pupuk, bibit unggul,

pestisida, dan intensifikasi. Modal dikatakan labour saving capital jika

dengan modal tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga kerja.

Contohnya pemakaian traktor untuk membajak, mesin penggiling padi

12

thresher untuk penggabahan, dan sebagainya. Dalam arti ekonomi

perusahaan, modal adalah barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk

memproduksi kembali atau modal adalah barang ekonomi yang dapat

dipergunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan

(Suratiyah,2008).

Menurut Suratiyah (2008), modal dapat dikelompokkan berdasarkan sifat,

kegunaan, waktu dan fungsi.

a. Sifat

Selain atas dasar sifatnya yaitu yang menghemat lahan (land saving

capital) dan menghemat tenaga kerja (labour saving capital), ada juga yang

justru menyerap tenaga kerja lebih banyak, misalnya jika menggunakan

teknologi kimiawi, biologis, dan panca usaha. Ada pula yan mempertinggi

efisiensi misalnya mencakal dan membajak jika menggunakan traktor

biaya yang dikeluarkan Rp 300.000,00 sedangkan jika menggunakan

tenaga manusia atau hewan biaya yang dikeluarkan Rp 450.000,00.

b. Kegunaan

Berdasarkan penggunaannya, modal dapat dibagi menjadi dua golongan

yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah modal yang secara

langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produksi, misalnya

pupuk dan bibit unggul, sedangkan tidak langsung misalnya penggunaan

terasering. Modal pasif adalah modal yan digunakan hanya untuk

mempertahankan produk, misalnya penggunaan bungkus, karung, kantong,

c. Waktu

Berdasarkan waktu pemberian manfaatnya, modal dapat dibagi menjadi

dua golongan, yaitu modal produktif dan modal prospektif. Modal

dikatakan produktif jika langsung dapat meningkatkan produksi, misalnya

pupuk dan bibit unggul. Modal dikatakan prospektif jika dapat

meningkatkan produksi, tetapi baru dirasakan pada jangka waktu lama,

misalnya investasi dan terasering.

d. Fungsi

Berdasarkan fungsinya, modal dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu

modal tetap (fixed costs) dan modal tidak tetap atau modal lancar (variable

costs). Modal tetap adalah modal yang dapat dipergunakan dalam

berkali-kali proses produksi. Modal tetap ada yang bergerak atau mudah

dipindahkan, ada yang hidup maupun mati (misalnya cangkul, sabit,

ternak), sedangkan yang tidak dapat dipindahkan juga ada yang hidup

maupun mati (misalnya bangunan, tanaman keras). Modal tidak tetap

adalah modal yang hanya dapat digunakan dalam satu kali proses produksi

saja, misalnya pupuk dan bibit unggul untuk tanaman semusim.

2. Kredit

Kredit pertanian memiliki peran yang penting dalam pembangunan sektor

pertanian. Pentingnya perananan kredit disebabkan oleh kenyataan bahwa

modal merupakan faktor produksi non alami yang persediaannya masih

sangat terbatas terutama di negara yang sedang berkembang.

14

persediaan tenaga kerja yang melimpah, diperkirakan bahwa cara yang

lebih mudah dan tepat untuk memajukan pertanian dan peningkatan

produksi adalah dengan memperbesar penggunaan modal.

Ashari (2009) menyatakan bahwa kredit berperan untuk memperlancar

pembangunan pertanian, antara lain karena:

1. membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan

bunga relatif ringan.

2. mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan

pelepas uang sehingga bisa berperan dalam memperbaiki struktur dan

pola pemasaran hasil pertanian.

3. mekanisme transfer pendapatan untuk mendorong pemerataan.

4. insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

Peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani akan

mempengaruhi status ketahanan pangan, karena dengan meningkatnya

produksi maka ketersediaan pangan juga meningkat. Peningkatan

pendapatan petani akan meningkatkan aksesibilitas ekonomi dimana daya

beli petani menjadi lebih tinggi dan skala usaha taninya juga dapat

meningkatkan.

3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan penyempurnaan

dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang sudah berjalan sejak Oktober

dengan suku bunga bersubsidi sehingga mereka dapat menerapkan

teknologi rekomendasi budidaya. Dalam perkembangannya, KKP-E terus

mengalami perubahan dan penyempurnaan yang meliputi, debitur

penerima KKP-E, plafon maksimum per debitur, cakupan komoditas yang

dibiayai dan kebutuhan indikatif masing-masing komoditas.

Penyempurnaan KKP-E ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan

nasional dan ketahanan energi sekaligus meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 2014).

Program KKP-E memiliki beberapa tujuan yaitu: (1) memberikan acuan

bagi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan

penyaluran dan pengembalian KKP-E; (2) mengoptimalkan pemanfaatan

dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani atau peternak

yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien dan

berkelanjutan; (3) mendukung peningkatan produksi dalam peningkatan

ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lain melalui

pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Seiring dengan

tujuan tersebut, program KKP-E memiliki sasaran yaitu, (1) terlaksananya

penyaluran KKP-E kepada petani atau peternak dan pengembalian kredit

tepat waktu; (2) terpenuhinya modal bagi petani atau peternak dalam

melaksanakan usaha taninya; (3) meningkatnya penerapan teknologi

16

3.1 Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi

Program Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 (lima)

komoditas pangan utama yaitu: padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula)

dan daging sapi. Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan

utama dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan maka

pemerintah telah mencanangkan program pencapaian swasembada dan

swasembada berkelanjutan. Swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk

komoditas padi dan jagung, dengan sasaran peningkatan produksi dapat

dipertahankan minimal sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sedangkan pencapaian swasembada yang ditargetkan untuk Tahun 2014,

untuk tiga komoditas pangan utama yaitu kedelai, gula dan daging sapi.

Kebijakan energi nasional ditujukan untuk menjamin keamanan pasokan

energi dalam negeri dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, program ketahanan energi diarahkan untuk mengurangi

ketergantungan sumber energi bahan bakar minyak yang tak terbarukan.

Untuk itu pemerintah mendorong penggunaan sumber energi dari bahan

bakar nabati (biofuel) yang terbarukan yang antara lain komoditas ubi

kayu, jagung dan tetes tebu untuk dijadikan bioethanol. Untuk

menggerakkan pemanfaatan komoditas ubi kayu, jagung dan tetes tebu

sebagai bahan bakar nabati maka diperlukan upaya antara lain:

1. mendorong penyediaan tanaman biofuel termasuk benih dan bibit

2. melakukan penyuluhan pengembangan biofuel

4. melakukan sosialisasi pemanfaatan biofuel

Komoditas ubi kayu dan tebu dapat secara bersama-sama dapat digunakan

untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi.

Pengembangan komoditas ubi kayu dan tebu dapat digunakan sebagai

bahan baku energi nabati (biofuel). Produksi ubi kayu di beberapa daerah

sudah dikembangan sebagai bahan baku pabrik yang menghasilkan

ethanol. Pada saat sekarang terdapat sekitar 85 pabrik yang tersebar di 12

propinsi yaitu: Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan

Timur. Sasaran produksi ubi kayu Tahun 2012 sebanyak 25.000.000 ton

dan Tahun 2013 sebanyak 26.300.000 ton.

Komoditas tebu diprioritaskan untuk sawasembada gula, baru kemudian

untuk mendukung ketahanan energi. Diharapkan melalui optimalisasi

pemanfaatan KKP-E khususnya untuk tanaman ubi kayu dan tebu dapat

mendukung ketahanan energi nasional (Kementerian Pertanian, 2014).

3.2 Kebutuhan Indikatif

Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang

didanai KKP-E per satuan luas atau per unit usaha yang ditetapkan oleh

Menteri Pertanian. Rincian kebutuhan indikatif untuk masing-masing sub

18

a. Besarnya KKP-E maksimal untuk komoditas tanaman pangan per ha,

yaitu padi irigasi Rp 8,637 juta, padi gogo rancah/lading Rp11,110 juta,

padi hibrida Rp 9,200 juta, jagung Rp 7,265 juta, kedelai Rp 6,010 juta,

ubi kayu Rp 5,992 juta dan ubi jalar Rp 8,840 juta, kacang tanah Rp

7,637 juta, kacang hijau Rp 5,040 juta, koro Rp 5,830 juta per Ha,

perbenihan padi Rp 9,875 juta, padi hibrida Rp 26,880 juta, jagung Rp

8,675 juta dan kedelai Rp 6,945 juta.

b. Besarnya KKP-E maksimal untuk komoditas hortikultura per ha, yaitu

cabai Rp 62,082 juta, bawang merah Rp54,224 juta, kentang Rp 61,856

juta, bawang putih Rp44,690 juta, tomat Rp 50.330 juta, jahe Rp 38,950

juta, kencur Rp 36,950 juta, kunyit Rp 31,950 juta, pisang Rp18,0 juta,

nenas Rp 38,0 juta, buah naga Rp 97,529 juta, melon Rp 52,739 juta,

semangka Rp 30,324 juta, papaya Rp 19,0 juta, salak Rp 49,125 juta,

strawberi Rp 98,464 juta, pemeliharaan durian Rp 35,168 juta, mangga

Rp22,595 juta, manggis Rp 27,775 juta, jeruk Rp 74,900 juta, apel Rp

62,062 juta dan melinjo Rp 40,575 per ha.

c. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan budidaya tebu per ha

Rp 18 juta, pemeliharaan teh Rp 7,663 juta, kopi robusta Rp 9,186 juta,

kopi arabika Rp 12,885 juta dan lada Rp 32,250 juta.

d. Besarnya KKP-E maksimal untuk peternak, yaitu ayam buras Rp 100

juta, ayam ras petelur Rp 100 juta, ayam ras pedaging Rp 100 juta, itik

Rp 100 juta, burung puyuh Rp 100 juta, kelinci Rp 100 juta, sapi potong

potong Rp 100 juta, kambing atau domba Rp 100 juta, kerbau Rp 100

juta, dan babi Rp 100 juta per satuan unit usaha.

e. Besarnya KKP-E untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani dan

koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung dan kedelai)

setinggi-tingginya Rp500 juta.

f. Besarnya KKP-E untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan atau

peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan,

hortikultura, peternakan dan perkebunan setinggi-tingginya Rp 500 juta.

3.3 Indikator Keberhasilan Program KKP-E

Program KKP-E ini dianggap berhasil apabila telah berhasil mencapai

tujuan dan memenuhi ke empat indikator berikut ini:

a. Plafon KKP-E yang telah disediakan Bank Pelaksana dapat

dimanfaatkan dan disalurkan kepada petani atau peternak, kelompok

tani atau koperasi.

b. Petani atau peternak mendapatkan subsidi suku bunga dari pemerintah.

c. Peningkatan penerapan teknologi anjuran

d. Peningkatan produktivitas hasil di atas rata-rata.

4. Usahatani Padi

4.1 Agronomi Padi

Menurut Purwono dan Purnamawati (2009), padi tergolong dalam family

Gramineae (rumput-rumputan). Padi dapat beradaptasi pada lingkungan

20

inilah tumbuh anakan atau daun. Akar padi adalah akar serabut yang

sangat sensitif dalam penyerapan hara, tetapi peka terhadap kekeringan.

Biji padi mengandung butiran pati amilosa dan amilopektin yang

mempengaruhi mutu dan rasa nasi.

Tanaman padi dapat hidup baik didaerah yang berhawa panas dan banyak

mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200mm per bulan

atau lebih, dengan distribusi selama 4 bulan. Curah hujan yang

dikehendaki per tahun sekitar 1500-2000 mm. Suhu yang baik untuk

pertumbuhan tanaman padi 23 C. Tinggi tempat yang cocok untuk

tanaman padi berkisar antara 0-1500 m dpl. Tanah yang baik untuk

pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi

pasir, debu, dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan diperlukan

air dalam jumlah yang cukup. Padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah

yang ketebalan lapisan atasnya antara 18-22 cm dengan pH antara 4-7.

4.2 Budidaya Padi

Ciri khusus budidaya padi adalah adanya penggenangan selama fase

pertumbuhan tanaman. Budidaya padi dilakukan pada tanah yang

berstruktur lumpur. Tahapan budidaya padi secara garis besar adalah

penyiapan lahan, penyemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan

tanaman, dan panen. Pemberian air pada tanaman padi disesuaikan

dengan kebutuhan tanaman yakni dengan mengatur ketinggian genangan.

Ketinggian genangan berkisar 2-5cm, karena jika berlebihan dapat

4.3 Faktor Produksi Padi

Benih yang disarankan adalah benih bersertifikasi atau berlabel biru.

Kebutuhan benih 20-25 kg/ha dengan terlebih dulu dilakukan perendaman

di dalam larutan air garam selama 24 jam. Perendaman dimaksudkan

untuk memecahkan dormansi. Pupuk yang digunakan sebaiknya

kombinasi antara pupuk organik dan buatan. Pupuk organik berupa pupuk

kandang atau kompos dengan dosis 2-5 ton/ha yang diberikan pada saat

pengolahan tanah. Pupuk buatan terdiri dari urea 200 kg/ha, SP36 75-100

kg/ha, KCl 75-100 kg/ha, dan NPK 300 kg/ha. Dosis penggunaan pupuk

disesuaikan dengan keadaan potensi dan daya dukung tanah tersebut.

5. Struktur Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan Usahatani Padi

Untuk menganalisis usahatani diperlukan data mengenai penerimaan,

biaya, dan pendapatan yang berkaitan dengan usahatani yang akan

dianalisis. Cara analisis terhadap tiga variabel ini sering disebut dengan

analisis anggaran arus uang tunai (cash flow analysis). Penerimaan

usahatani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual. Biaya

usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu

usahatani. Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan

pengeluaran (Soekartawi, 1995).

5.1Struktur Penerimaan Usahatani Padi

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh

22

TRi = Yi x Pyi………… (1)

Keterangan:

TR = total penerimaan

Y = produksi yang diperoleh dalam suatu usahatni

Py = harga Y

Perhitungan total penerimaan usahatani ini disebut sebagai analisis parsial

usahatani, karena hanya salah satu tanaman yang akan diteliti dari berbagai

macam tanaman yang ditanam petani (responden), yaitu tanaman padi.

5.2 Stuktur Biaya Usahatani Padi

Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap ini umumnya

didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit.

Besarnya biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang

diperoleh, contohnya pajak. Biaya untuk pajak tanah atau bangunan untuk

usahatani akan tetap dibayar walaupun hasil usahatani itu besar atau gagal

sekalipun. Contoh biaya tetap antara lain: sewa tanah, pajak, alat

pertanian, dan iuran irigasi. Cara menghitung biaya tetap adalah :

FC = �=1Xi Pxi………… (2)

Keterangan :

FC = biaya tetap

Pxi = harga input

n = macam input

Jika besarnya biaya tetap tidak dapat dihitung dengna rumus tersebut,

maka dapat ditetapkan nilainya saja. Misalnya pajak irigasi yang harus

dibayar, karena tidak diketahui berapa liter air yang dipakai untuk irigasi,

maka untuk menghitung biaya tetap, diperhitungkan langsung berapa

rupiah yang dibayarkan untuk biaya irigasi tersebut. Kadang-kadang biaya

tetap ini berubah atau diperlakukan sebagai biaya variabel bila angka

penyusutan (alat-alat pertanian) dihitung. Rumus kedua juga dapat dipakai

untuk menghitung biaya variabel. Total biaya (TC) adalah jumlah dari

biaya tetap (FC) ditambah biaya tidak tetap (VC), maka:

TC = FC + VC………… (3)

Menurut Soekartawi (1995) biaya tidak tetap atau biaya variabel biasanya

didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi

yang ingin diperoleh. Contohnya biaya untuk saran produksi, jika

menginginkan produksi yang tinggi, maka tenaga kerja perlu ditambahkan,

pupuk juga perlu ditambah dan sebagainya, sehingga biaya ini sifatnya

berubah-ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan.

5.3 Pendapatan Usahatani Padi

Pendapatan usahatani adalah selisih antara total penerimaan dan total

biaya. Total biaya akan lebih besar dari total penerimaan jika analisis

24

analisis finansial yang digunakan. Penelitian ini akan menggunakan

analisis finansial, dimana pada analisis finansial data biaya yang dipakai

adalah data riil yang dikeluarkan petani. Misalnya jumlah tenaga kerja

yang dipakai 100 HKSP (Hari Kerja Setara Pria) dengan upah Rp

40.000,00/hari, maka biaya tenaga kerja adalah 100 x Rp 40.000 = Rp

4.000.000. Bila diantara 100 HKSP, 25 HKSP di antaranya adalah tenaga

kerja dalam keluarga, maka nilai upah yang dihitung hanya upah tenaga

kerja yang luar keluarga saja sebesar 75 HKSP (Soekartawi, 1995).

Pendapatan petani padi dipengaruhi oleh faktor modal dan harga jual.

Petani akan memperoleh harga jual yang tinggi jika petani memiliki

pilihan pasar. Adanya pasar bagi petani yaitu jika petani mampu

memperoleh modal dari lembaga keuangan perbankan, bukan dari

pedagang besar. Pendapatan petani diharapkan dapat meningkat setelah

memperoleh bantuan pinjaman modal. Pendapatan bersih usahatani padi

diperoleh dari hasil pengurangan antara penerimaan usahatani dengan

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.

Analisis pendapatan usahatani digunakan untuk menggambarkan faktor

keuntungan usaha. Pendapatan dapat didefenisikan sebagai selisih antara

penerimaan total dengan biaya total atau dapat dirumuskan sebagai

berikut:

π = TR-TC

Keterangan:

TR = penerimaan Total (Total Revenue)

TC = biaya Total (Total Cost)

Menurut Soekartawi (1990), pendapatan bersih atau keuntungan

merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan yang

diperoleh petani dari usahatani tersebut akan mendorongnya untuk dapat

mengalokasikan pendapatan tersebut ke dalam berbagai kegunaan seperti

biaya produksi periode berikutnya. Berikut ini penjabaran dari rumus

keuntungan:

π = Y. Py− �=1Xi. Pxi−BTT

Keterangan :

π = keuntungan/ Pendapatan (Rp)

Y = hasil produksi (Kg)

Py = harga hasil produksi (Rp)

Xi = faktor-faktor produksi

Pxi = harga faktor produksi (Rp)

i = macam faktor produksi

BTT = biaya tetap total (Rp)

Besarnya pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan tergantung

kepada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Soekartawi (1997)

menyatakan bahwa hasil olahan yang baik akan menyebabkan total

penerimaan yang lebih tinggi. Bila keadaan memungkinkan, maka

26

kualitas hasil yang lebih baik yang harganya lebih tinggi sehingga total

penerimaan atau total keuntungan lebih besar.

Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh petani dari

penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan, dan modal milik

sendiri atau modal pinjaman yang di investasikan ke dalam usahatani.

Oleh sebab itu pendapatan bersih merupakan ukuran keuntungan usahatani

yang dapat dipakai untuk membandingkan penampilan beberapa usahatani.

5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Suratiyah (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan

pendapatan sangatlah kompleks. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi ke

dalam dua golongan yaitu:

a. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal dan faktor eksternal akan mempengaruhi biaya dan

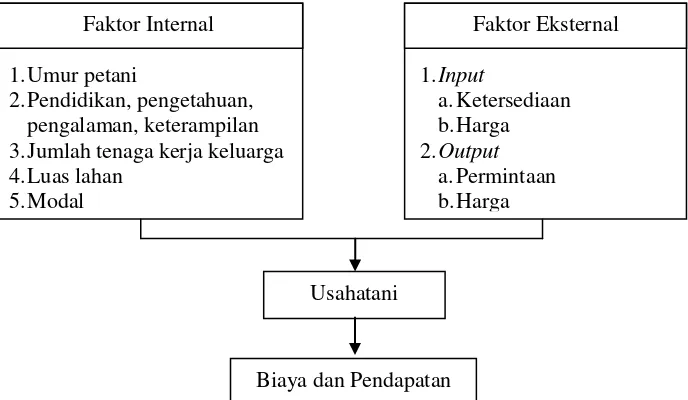

pendapatan usahatani. Faktor-faktor tersebut tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Faktor Internal dan Eksternal

1.Umur petani

2.Pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan 3.Jumlah tenaga kerja keluarga 4.Luas lahan

Faktor Internal Faktor Eksternal

Usahatani

Penjelasan dari masing-masing faktor internal dan eksternal tersebut yaitu:

1. jika ditinjau dari umur, semakin tua umur petani maka akan semakin

berpengalaman sehingga semakin baik dalam mengelola usahataninya.

Semakin tua umur petani maka kemampuan fisiknya akan menurun

sehingga memerlukan bantuan tenaga kerja, baik dalam keluarga

maupun luar keluarga.

2. jika ditinjau dari pendidikan, misalkan pendidikan non-formal seperti

kursus kelompok tani, penyuluhan, dan demplotakan menambah

keterampilan dan pengalaman petani dalam mengelola usahataninya.

Pendidikan non-formal sangat dibutuhkan karena sebagian besar petani

berpendidikan formal rendah.

3. jika ditinjau dari jumlah tenaga kerja dalam keluarga, maka akan

memberikan pengaruh langsung pada biaya. Penggunaan tenaga kerja

yang semakin banyak, maka semakin sedikit biaya yang dikeluarkan

untuk mengupah tenaga kerja luar keluarga. Faktor alam seperti

musim hujan dan kemarau membatasi waktu petani untuk berproduksi,

sehingga diperlukan bantuan tenaga kerja luar keluarga yang berarti

mengeluaran biaya akan semakin tinggi.

4. jika ditinjau dari luas lahan, petani yang memiliki lahan

sempitkebutuhan tenaga kerjanya tidak akan sebanyak petani yang

memiliki lahan yang luas, karena lahan yang luas akan membutuhkan

tenaga kerja tambahan dari luar keluarga sehingga akan mempengaruhi

biaya. Luas lahan akan mempengaruhi besarnya produksi yang

28

5. jika ditinjau dari modal, ketersediaan modal sangat dipengaruhi oleh

petani sebagai manajer dan juru tani. Jenis komoditas yang akan

diusahakan dan besarnya tingkat penggunaan faktor produksi

tergantung pada modal yang tersedia. Petani sebagai juru tani harus

mengetahui banyaknya masing-masing faktor produksi yang

diperlukan. Petani sebagai manajer yang tidak dapat menyediakan

modal, maka akan mengurangi penggunaan faktor produksi sehingga

tidak sesuai dengan ketentuan yang seharunya, akibatnya produktivitas

rendah dan pendapatan juga rendah.

6. faktor ketersediaan dan harga faktor produksi tidak dapat dikendalikan

oleh petani. Jika faktor produksi berupa pupuk tidak tersedia atau

langka di pasaran maka petani akan mengurangi penggunaan

pupuknya. Harga pupuk juga akan berpengaruh pada biaya,

produktivitas, dan pendapatan dari usahatni.

7. jika ditinjau dari segi output yaitu permintaan dan harga output,

apabila permintaan akan produksi tinggi maka harga di tingkat petani

akan tinggi sehingga dengan biaya yang sama petani akan memperoleh

pendapatan yang lebih tinggi. Petani yang telah berhasil

mengingkatkan produksi, tetapi pada saat akan menjual hasil panennya

harga output turun maka pendapatan petani akan menurun.

b. Faktor manajemen

Faktor manajemen juga sangat menentukan keberhasilan usahatani, petani

sebagai manajer harus dapat mengambil keputusan dengan berbagai

pendapatan yang maksimal. Petani sebagai juru tani harus dapat

melaksanakan usahataninya dengan sebaik-baiknya, yaitu penggunaan

faktor produksi dan tenaga kerja secara efisien sehingga akan diperoleh

manfaat yang setinggi-tingginya. Pada pelaksanaannya sangat diperlukan

berbagai informasi tentang kombinasi faktor produksi dan informasi harga

baik harga faktor produksi maupun produk, dengan bekal informasi

tersebut petani dapat segera mengantisipasi perubahan yang ada agar tidak

salah pilih dan merugi.

6. Teori Kinerja Usahatani

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang

dalam melaksanakan tugasnya baik secara kualitas maupun kuantitas

(Mangkunegara, 2011). Hasibuan (2005) mengemukakan bahwa kinerja

(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam

menyelesaikan tanggung jawab (pekerjaan) yang dibebankan kepadanya,

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Menurut Prasetya dan Fitri (2009), ada enam cara pengukuran kinerja

yaitu produktivitas, kapasitas, kualitas, kecepatan pengiriman, fleksibelitas

dan kecepatan proses.

1) Produktivitas

Produktivitas dari anggota kelompok tani dihitung dari unit yang

diproduksi (output) dengan masukan yang digunakan (tenaga kerja) yang

30

Produktivitas = Unit yang diproduksi (kg) Masukan yang digunakan (HOK)

Macam-macam pengukuran produktivitas:

Produktivitas parsial =

atau

�

atau

�Produktivitas multifaktor =

+ � + �

Standar nilai produktivitas tenaga kerja menurut Heizer dan Render (2005)

adalah 7,2 kg/HOK.

a) Jika produktivitas ≥ 7,2 kg/HOK, maka kinerja usahatani tersebut

sudah baik.

b) Jika produktivitas < 7,2 kg/HOK, maka kinerja usahatani tersebut

kurang baik.

2) Kapasitas

Kapasitas adalah suatu ukuran yang menyangkut kemampuan output dari

suatu proses.

� � � � = �

�� �

Standar nilai kapasitas menurut Heizer dan Render (2005).

- Jika kapasitas ≥ 0,5 atau 50%, maka usaha kelompok tani telah

berproduksi secara baik.

- Jika kapasitas < 0,5 atau 50%, maka usaha kelompok tani berproduksi

3) Kualitas

Kualitas dari proses pada umumnya diukur dengan tingkat ketidaksesuaian

dari produk yang dihasilkan.

4) Kecepatan Pengiriman

Kecepatan pengiriman ada dua ukuran dimensi, pertama jumlah waktu

antara produk ketika dipesan untuk dikirimkan ke pelanggan, kedua adalah

variabilitas dalam waktu pengiriman.

5) Fleksibel

Fleksibel yaitu mengukur bagaimana proses transformasi menjadi lebih

baik dengan membutuhkan kinerja disini. Ada tiga dimensi dari fleksibel,

pertama bentuk dari fleksibel menandai bagaimana kecepatan proses dapat

masuk dari memproduksi satu produk atau keluarga produk untuk yang

lain. Kedua adalah kemampuan bereaksi untuk berubah dalam volume.

Ketiga adalah kemampuan dari proses produksi yang lebih dari satu

produk secara serempak.

6) Kecepatan Proses

Kecepatan proses adalah perbandingan nyata melalui waktu yang diambil

dari produk untuk melewati proses yang dibagi dengan nilai tambah waktu

yang dibutuhkan untuk melengkapi produk atau jasa.

� = ℎ �ℎ �

32

7. Konsep Persepsi

(Branca, 1964; Woodworth dan Marquis, 1957) dalam Walgito (2003),

berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh

penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus

oleh individu melalui alat penerima yaitu indera. Stimulus tersebut

diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses

selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas

dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang

mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat,

yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya

melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu

dengan dunia luarnya. Stimulus yang mengenai individu itu kemudian

diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang

apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi.

Jadi stimulus diterima oleh indera, kemudian melalui proses persepsi

sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah

diorganisasikan dan diinterprestasikan.

Menurut Moskowitz dan Orgel (1969 dalam Walgito, 2003) berpendapat

bahwa persepsi ini merupakan proses yang intergrated dari individu

terhadap stimulus yang diterimanya. Persepsi itu merupakan proses

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh

organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan

Persepsi dapat membuat individu menyadari serta dapat mengerti tentang

keadaan lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga tentang keadaan diri

individu yang bersangkutan. Persepsi stimulus dapat datang dari luar diri

individu dan juga dapat datang dari dalam diri individu yang

bersangkutan. Bila yang dipersepsi dirinya sendiri sebagai objek persepsi,

inilah yang disebut persepsi diri (self-perception).

Persepsi merupakan aktivitas yang intergrated, maka seluruh apa yang ada

dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir,

kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan

ikut berperan dalam persepsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat

dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi

karena pengalamannya tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama,

kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara

individu satu dengan individu yang lain tidak sama. Keadaan tersebut

memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual.

7.1 Proses Persepsi

Kehidupan individu tidak dapat terlepas dari lingkungannya, baik

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sejak individu dilahirkan,

individu tersebut langsung berhubungan dengan dunia luarnya. Sejak itu

pula individu menerima langsung stimulus atau rangsangan dari luar.

Stimulus yang mengenai individu sangatlah beragam, namun tidak

semuanya dapat dipersepsikan. Umumnya individu hanya dapat

34

stimulus yang satu akan mengurangi perhatian pada stimulus lainnya

(Mulyana, 2005).

Proses persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari

komponen kognisi. Persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses

pengalaman, cakrawala dan pengetahuan. Menurut Walgito (2002), proses

persepsi diawali dengan proses penginderaan. Penginderaan adalah suatu

proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat

indera. Alat indra meliputi indra peraba, indra penglihat, indra pencium,

indra pengecap, dan indra pendengar. Alat indra merupakan alat

penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Proses penginderaan

terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang

mengenai dirinya.

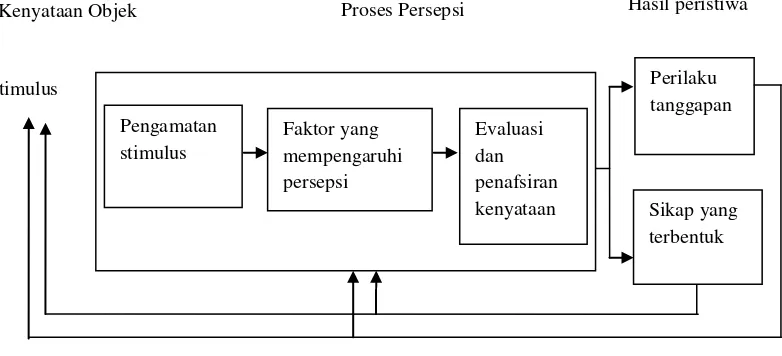

Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1993), memperjelas pengertian persepsi

dengan menggunakan gambar proses persepsi dari stimulus hingga hasil

proses persepsi. Proses persepsi ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Proses Terjadinya Persepsi

Kenyataan Objek Proses Persepsi Hasil peristiwa

7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang mempengaruhi individu mengadakan persepsi adalah faktor

yang ada dalam individu itu sendiri, ini merupakan faktor internal. Faktor

lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi yaitu faktor stimulus

dan faktor lingkungan dimana pesepsi itu berlangsung, dan ini merupakan

faktor eksternal. Stimulus dan lingkungan sebagai faktor eksternal dan

individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu

mengadakan persepsi (Walgito, 2002).

8. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis pengaruh kredit ketahanan pangan dan energi

(KKP-E) BRI terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Karanganyar

oleh Ayu (2011) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal

sendiri terhadap peningkatan pendapatan petani pemilik dan penggarap di

Kabupaten Karanganyar dan untuk mengkaji pengaruh KKP-E BRI

terhadap peningkatan pendapatan petani pemilik dan penggarap di

Kabupaten Karanganyar. Analisis data dilakukan dengan cara analisis

deskriptif dan distributif yaitu analisa terhadap data secara rinci. Hasil

dari penelitian ini adalah pada usaha tani petani pengguna KKP-E dan

petani bukan pengguna KKP-E di Kabupaten Karanganyar dapat ditarik

kesimpulan bahwa hasil analisis variabel modal penggunaan kredit

diperoleh t-hitung sebesar 2,852 lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,397

dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari batas kesalahan yang dapat

36

terhadap pendapatan petani pada tingkat kepercayaan 99%. Koefisien

regresi sebesar 0,083 menunjukkan bahwa apabila petani menggunakan

KKP-E sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan meningkatkan pendapatan

sebesar Rp 83.000,00 dan apabila tidak menggunakan KKP-E atau hanya

menggunakan modal sendiri maka tidak menambah pendapatan.

Hasil penelitian Sahara (2013), tentang kinerja usahatani padi dengan

mesin transplanter dalam rangka efisiensi tenaga kerja. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja usahatani padi secara

manual dan dengan menggunakan mesin transplanter. Alat analisis yang

digunakan yaitu deskriptif (kuantitatif) dengan melihat kelayakan

usahatani. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kedua sistem

usahatani yang dilakukan oleh petani di daerah penelitian menunjukkan

nilai B/C rasio > 2, hal ini berarti sistem usahatani padi dengan dan atau

tanpa mesin transplanter memberikan keuntungan yang cukup bagi petani,

namun keuntungan yang lebih besar diperoleh pada petani dengan

menggunakan mesin transplanter karena produksi per hektar yang mereka

diperoleh lebih besar.

Berdasarkan penelitian mengenai implikasi kredit pertanian terhadap

pendapatan petani (studi kasus: program kredit ketahanan pangan dan

energi pada petani tebu di Kabupaten Malang), oleh Dalilah (2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi kredit

pertanian dalam program KKPE terhadap pendapatan petani tebu di

(kuantitatif). Hasil penelitian ini menunjukkan kredit pertanian dalam

program KKP-E belum memberikan implikasi yang signifikan terhadap

pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang, hal ini dikarenakan adanya

peningkatan bunga KKP-E dan prosedur dalam kemitraan yang panjang

membuat petani yang mengambil program kredit KKP-E memiliki

pendapatan yang lebih rendah dari pada petani tebu non mitra yang tidak

mengikuti program KKP-E.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Putri (2013) yang berjudul

pendapatan dan kesejahteraan petani padi organik peserta sekolah

lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah

mengetahui tingkat pendapatan dan keuntungan usahatani padi organik

peserta SL-PTT. Metode yang digunakan untuk mengetahui perbedaan

rata-rata pendapatan per hektar antara petani peserta SL-PTT dan petani

non peserta SL-PTT adalah uji beda rata-rata atau uji t. Hasil uji beda

pendapatan secara statistik menunjukkan tidak ada perbedaan pendapatan,

akan tetapi jika dilihat dari rata-rata pendapatan per hektar antara peserta

SL-PTT dengan non peserta SL-PTT terdapat perbedaan senilai Rp

3.530.979,00.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan persepsi dan faktor-faktor sosial

ekonomi terhadap keputusan petani mengembangkan pola kemitraan

petani plasma mandiri kelapa sawit di Kelurahan Bantuas Kecamatan

38

untuk mengetahui persepsi petani plasma mandiri dan non plasma mandiri

mengenai pengembangan petani plasma mandiri di Kelurahan Bantuas

dengan menggunakan metode analisis data deskriptif (kuantitatif) dan

pengukuran dengan skala likert. Kesimpulan penelitian ini adalah petani

plasma mandiri memiliki persepsi positif sebesar 100% dan sebesar 20%

responden non plasma mandiri memiliki persepsi positif.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Yudhianto (2013) mengenai

hubungan faktor sosial ekonomi dengan persepsi petani padi terhadap

kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) di Kecamatan Magetan

Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi

petani padi terhadap Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di

Kecamatan Magetan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif

(kuantitatif), dikategorikan dalam sangat baik, baik, sedang, kurang dan

sangat kurang. Pengukuran kategori tersebut menggunakan rumus lebar

interval. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persepsi petani padi

terhadap KKP-E di Kecamatan Magetan tergolong baik.

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap program corporate

social responsibility (CSR) PT PLN Sektor Pembangkit Tarahan Provinsi

Lampung oleh Kusnani (2013). Penelitian ini salah satunya bertujuan

untuk mengkaji tingkat persepsi masyarakat terhadap program CSR.

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Alat analisis

menggunakan analisis jalur dan pengukuran menggunakan skala likert.